|

****************************************

Index 一話 旅のレポート 二話 三話

旅のレポート ムッソリーニの黒い十字架 早乙女愛

|

レポートの筆者、早乙女愛さん

きっかけは一枚の写真であった。

日曜日の午後にコーヒーでも飲もうとして、食卓に座ると、その本が置いてあった。

何げなくめくると、その写真が出てきた。

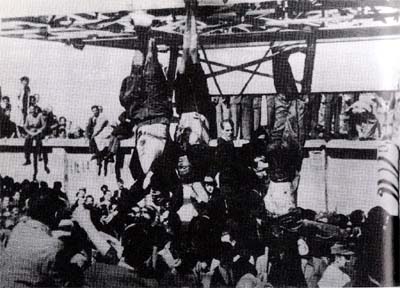

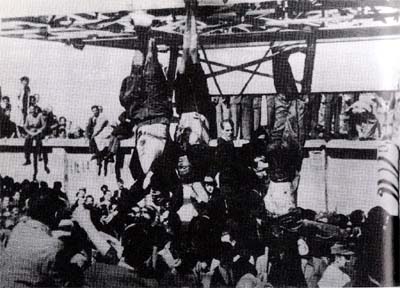

ガレージの鉄骨に、逆さ吊りにされた五体の死体が写っている。

両手がたれさがり、五体とも万歳のポーズになっているのがどことなく滑稽だ。

ムッソリーニとファシスト首脳の死体である。

ヒトラーが自殺を遂げたことは有名だが、ムッソリーニの最期は知らなかった。 |

ムソリーニ総師

|

いや、最期はおろか、このような末路を迎えた理由もいきさつも知らない。

ムッソリーニの隣に、スカートをはいた女が吊るされている。

逆さまなのになぜかスカートは滑り落ちず、太ももに張りついている。

奥さんだろうと思ったが、むきだしになった細い臑(すね)を見ると、奥さん以外の女性のような気もする。

偏見ではあるが、「奥さん」らしがらぬ細さである。

この女性は誰だろう。私はわざと写真を目から離してみた。

五体はただ干物のように吊るされ放置されているのではなく、儀式か祭典の供物のように誰かに捧げられているように見えた。

ぶらさがった両手は、そろって誰かに「降参」しているようでもある。

でも、いったい誰に?

一枚の写真は、逆さ吊りされた死体より、逆さ吊りをした行為のグロテスクさが目立っていた。

諸悪の根源をついにとらえました。さあどうぞごらんください、と勝ち誇っている様子が、手に取るようにわかる。

でも、誰が? 誰が勝ち誇っているのだ。

ふと目にした写真にはたくさんの「誰」が存在しているが、歴史を知らないと、それが誰であるかわからない。

写真の説明にはこう書いてあった。

| 「一九四五年四月二八日、ムッソリーニと愛人はスイスへ脱出をこころみたが、国境に近いコモ湖畔の小さな村で処刑された。 パルチザンは死体をミラノのロレート広場へ運び、ガソリンスタンドの屋根にくくりっけた」 |

いくつかの疑問は解けたが、かわりに写真の前日、もしくは前々日が知りたくなった。

|

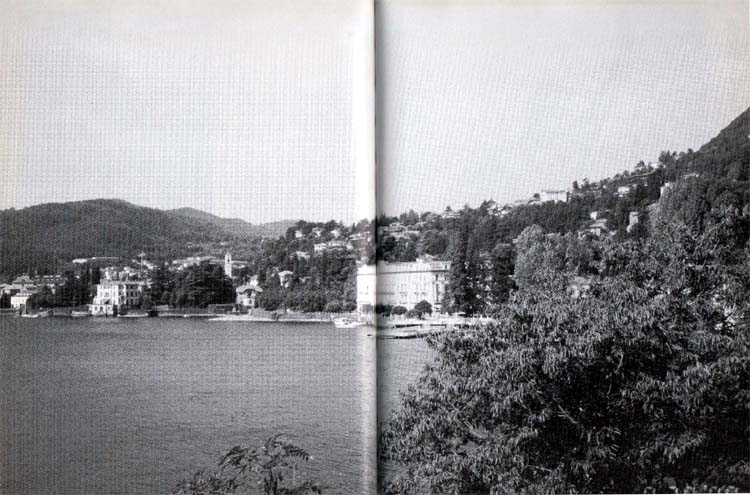

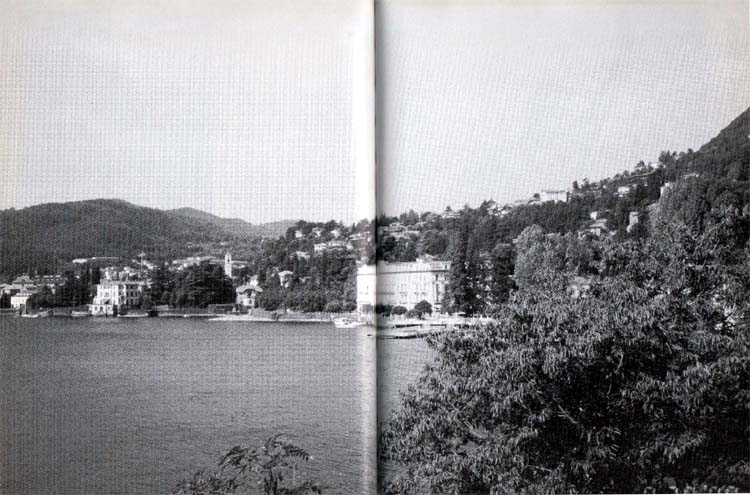

コモ湖西岸からの眺望

|

二人がコモ湖で逃げ惑い、処刑されるまでのいきさつである。

私はイタリア出発の一週間前に予定を変更し、コモ湖に立ち寄ることにした。

コモ湖はミラノの北五〇キロに位置し、Yの文字をひっくりかえした、踊り子のような形で、南北にひろがる。

処刑場所は西岸、踊り子の右足の付け根あたりである。

住所はアッツァニーノ村字ボンツァニーゴ、ジユリーノ・ディ・メッツェグラ。

タクシーは、あっという間にコモ湖畔西岸の一本道に出た。北へ北へと飛ばす。

左は岩肌の崖が迫り、狭い道である。右の絶壁の下がコモ湖だ。

一九四五年の春、大戦はドイツ・イタリア枢軸側の敗北が明らかになっていた。

日ごとに勢いをます反ファシストのパルチザンの数は、約三〇万人にもふくれあかっていた。

四月二五日、北イタリア国民解放委員会は、連合軍側が休戦と引換えにファシズム首脳の身柄引渡しを要求しているのを無視し、「イタリア国民の名において自らの手でファシズムを打倒する」と挑戦的な態度に出た。

ムッソリーニがファシズム政権を樹立してから二〇余年間、いかに多くの反ファシストが弾圧され、多くの国民が苦しんできたかを思うと、ファシズムの息の根をとめるのはイタリア人である自分たちの仕事であり、「それこそ人間の名誉であり尊厳というものだ」と考えた。

その日の夕方、パルチザン側はムッソリーニに無条件降伏をつきつけた。

降伏したら処刑されるかもしれないという恐れで、彼は部下の首脳陣とスイスへの脱出をこころみる。

敗残部隊はみるみるうちに解体しつつあり、後についてきたのはたった数台の車であった。

数台の車でしかないムッソリーニ政権は、スイスへ向けてコモ市に入った。

「ヴェルサーチ、ヴェルサーチ」運転手が顎でコモ湖側を示した。

最近殺されたファッション・デザイナーのヴェルサーチの遺骨がコモ湖畔の礼拝堂に安置されているらしい。

イタリアきっての避暑地、別荘地といわれるだけのことはある。

深い紺をたたえた水と絶景を、古くはシーザー、アウグストゥス、新しきはヴェルサーチまで、愛してやまなかったという。 車の窓から湖を眺めた。コモ湖は全く皮肉なくらい美しいのだ。

一九四五年の四月二八日? そんなことはとっくに忘れました、とでもいうように、けろりとして、誇らしげに朝の光を浴びていた。

「ビューティフル」運転手が突然言った。

いくつものトンネルを抜けては、そのたびに絶壁下にコモ湖面があらわれる。

「ほんとにきれいなところだね」

右側のコモ湖を眺めながら適当に相槌を打った。

強い日差しが車の窓をつきぬけて入り込んできた。

今日はからりと晴れているから、湖は力強いアルプスの山々をきれいに映している。

いや、アルプスの山だけではなく、すべてをくっきりと映しそうだ。

その前ではどんな隠し事もできないというくらい。

こんな日に、霧のたちこめるコモ湖を想像するのは、むずかしい。 |

ヴェルモンテ荘へと続く道

|

ムッソリーニ一行が北へ進もうと湖畔沿いに車を走らせた時、あたりは一面の霧が立ちこめていた。

四月二六日午前四時頃、まだ肌寒い夜明け前である。

山中にはパルチザンが張っているため、湖畔の幹線を進むしかなかった。

早くしないと霧が晴れてしまう。

空が白みかけた頃、一行はコモから五六キロのメナッジョの町に着いた。

スイス国境まではわずか二七キロである。

生延びる最短距離に立ったムッソリーニは、途中のグランドラまで行き、先に二台の車で様子をさぐりにいかせた。

やきもきして待っていると、意外な人物が登場した。

愛人クラレッタが、弟とともにミラノからアルファ・ロメオを駆って、追いついたのである。

いまや生きるか死ぬかという瞬間に、荷物がひとつふえたような感じがし、部下たちは不快感をあらわにした。

部下の手前、ムッソリーニは困惑の表情をうかべた。

彼は愛人の顔を見て、ますます気が弱くなった。

「女性に好かれないような男では困る」と妻ラケーレが言うだけあって、ムッソリーニは女に目がなく、またよくもてた。

女たちを力ずくでうばっては捨てた。彼にしてみれば一時的な官能的な遊びに過ぎなかった。

あり余るほどの女がいたが、彼の心をとりこにした女はほんのわずかである。

なかでも、ムッソリーニをめぐって、妻とつかみあいをしたクラレッタは別格であっただろう。

クラレッタ・ペタッチはローマ法王庁侍医フランチェスコ・ペタッチの長女として生まれ、少女時代からムッソリーニにあこがれ、八歳の時から官邸に手紙を送っていたという。

二〇歳のときに、ローマ郊外をドライブ中、ムッソリーニを見かけたのがきっかけで知合うようになる。

この時ムッソリーニは働き盛りの五〇歳。官邸内にクラレッタの部屋をつくり、「官邸の妻」と人々が噂するほどの親密ぶりであった。

タクシーは今まで軽快に走っていたが、コモ湖のなかばに近づいてくると、次第に、のろのろとしてきた。

別荘地が密集しているようだ。サイクリングや車での観光客が多くなり、渋滞気味になった。

「もうじきだよ」

何となくイライラしている私の様子を察してか、運転手がおだやかに声をかけた。

真っ赤なアルファ・ロメオの対向車がやってきて、悠々と通り過ぎて行った。

乗っていたのは、中年の夫婦であった。別荘地からコモ市へ出かけるところだろう。

私はアルファ・ロメオを見送りながら、はてクラレッタというのは、どんな女だったのだろうかと思いをめぐらした。

クラレッタ・ペタッチの写真をみたことがある。

髪はブラウンで深いブルーの目をしていて、ムッソリーニ好みの鳩胸(はとむね)だったという彼女だが、ほっそりとした足をしていたのが印象的であった。

笑った顔はマリリン・モンローに似ている。うぶでやさしく、自由でやわらかな感じをうけるからだ。

もっとも写真から、本人の性格までわからないが、バイオリンを弾き、ピアノでショパンやベートーヴェンを弾き、油絵を書き、スキーやテニスをするところを考えると、器用で相手を退屈させることのない、かわいい女性だったのではないだろうか。

彼女がオスティア海岸でムッソリーニに出会ったとき、ムッソリーニは真っ赤なアルファ・ロメオをぶっとばしていた。

彼女はそれを追いかけながら、「ドゥーチェ(統帥)、万歳!」と叫んだという。

しかし、コモ湖ではクラレッタがアルファ・ロメオに乗り、彼を追いかけてきた。

二人は情熱的という点て、どちらもひけをとらなかった。

彼女はいつも彼を追いかけた。はじめからおわりまで、そこが墓場であっても、クラレッタはムッソリーニを追いかけることをやめなかった。

スイス国境付近はすでにパルチザンが厳戒態勢をとっており、そのまま進むことは不可能だとわかると、ムッソリーニ一行は、一旦メナッジョに戻らざるをえなかった。

二七日未明、ムッソリーニ小集団の前を、偶然、退却中の武装ドイツ部隊が通りかかった。

一行はほっと胸をなでおろし、同行することにした。

側近はムッソリーニにドイツ兵に変装するようすすめる。彼は嫌がった。

「こんな格好で、何かのとき総統に会ったら、困るじゃないか」とだだをこねるあたり、最後までヒトラーを意識していたのだろう。

結局はしぶしぶドイツ軍の外套を着て、鉄帽をかぶることになった。

ドンゴ村に近づいた早朝、さっそくパルチザンのバリケードに阻まれ、ムッソリーニはあっけなく見破られて、他のファシスト党首脳とともに捕まった。

一説では、彼の変装が足元まで注意しなかったせいだと言われている。

ムッソリーニは靴までは変えなかった。彼は兵士にしては立派すぎる長靴をはいていたのだ。

ムッソリーニを逮捕したものの、パルチザン側は焦った。

村から村へと逮捕の情報が流れ、ファシストに奪回されるか、リンチにあう危険もあったからだ。

パルチザンは、ムッソリーニを負傷したパルチザン兵士に変装させると、身柄をクラレッタとともに別の場所に移すことにした。

四月二八日午前一時。二台の車が向かっか場所は、ドンゴから約二〇キロ湖畔を下った、ジュリーノ・ディ・メッツェグラであった。

ムッソリーニは二日前に北上してきた道路を、また南に昃ることになった。

「ジュリーノ・ディ・メッツェグラ」運転手が言った。

私はあたりを見回した。湖畔の崖道を少し山側にそれると、その名のバス停があった。

広場には、数件のバーが並び、店頭には飲料と菓子が並んでいた。

店先には主人らしき初老の男が、客なんか別に待ってないよというように、椅子に深く座り、日光に当たっている。

どこにでもありそうな、ひなびた出舎町の風景である。

「この上だ。もうすぐだから」タクシーは山側に入って行った。

車二台通れるだけの急斜面の小道が山の中まで通じている。

曲がりくねった急坂を、運転手は慣れた面持ちでハンドルをとる。

カーブを曲がると、低い石垣がずっと続く。

石垣の向こうはきっと別荘なのだろう。木々でよく見えない。

玄関左わきにムッソリーニの黒い十字架があるヴェルモンテ荘 |

処刑場所の石塀の前の早乙女愛さん |

「これだよ」という運転手の声とともに、鉄の門と、黒い十字架が視界に入った。

通り過ぎたところで車を止め、門まで歩み寄った。石垣の中はヴィラ・ヴェルモンテという別荘である。

鉄門の隙間からそっとのぞいてみたが、人のいる気配はない。

中には手入れのいきとどいた果樹園があるだけである。

門柱のすぐ脇の石塀に、黒い十字架が取付けられている。十字架には説明ひとつなかった。

「ペニート・ムッソリーニ 一九四五年四月二八日」それだけである。

もちろん、ここへやってくる人は何が起こったのかをよく承知している。

私にはその単純な記述が、気味の悪いほど、雄弁に思えた。

「ねえ」少し離れたところで、フロントガラスをせっせと磨いている運転手に話しかけた。

石塀のえぐられた箇所を指でなぞってみた。

「これ、銃弾の痕みたいじゃない?」

「考えられるね」

彼はそう言うと、両手でライフルをもって構える仕草をし、石垣にむかって、「ヒュー、ヒュー、ヒュー、ボン!!」と叫んだ。

「こんなふうにね。簡単にね」両手をだらりとた。そしてつぶやいた。

「そのとき、愛人も一緒に殺されたんでしょ。彼女の十字架はないの?」

わからない、と運転手は首を振った。

目的地が駅であれ、処刑場所であれ、同じようにすいすいと慣れた運転をしてきたことを考えて、ここへはよく来るのかとたずねてみた。

スィー(来る)、と彼ははげた頭をなでながら答えた。

二人が絶命した場所をひとめ見たがる観光客は、私たけではないらしい。

私たちは車に乗り、坂を下り、ひとまず広場まで戻った。

「コモ駅にいくかね」

「ちょっと待って」思い当たることがあった。木村裕主氏の『ムッソリーニの処刑』をぱらぱらとめくった。

ムッソリーニの最期をめぐるコモ湖での唯一のガイドブックである。

一〇分後に戻ってくるから、待っていてくれないか、と私は運転手に頼んだ。

いいよ、ずっとここにいるから、大丈夫だよ、と彼は答えた。

たしかバス停から三〇〇メートルほど、西に山道をたどればいいはずだ。

狭い石のでこぼこ道がでてきて、段々畑が左に、右に薮があるはずだ。突き当たりに一軒家が見えてくるだろう。

スニーカーの底にジャリがあたり、健康サンダルでも履いているような感触である。

坂の前方を見上げると、塀の上に座っている白い猫と目が合った。

私はある家を探していた。

パルチザンに連れられ、ムッソリーニとクラレッタは、豪雨の中をぐしょ濡れになって急坂をのぼった。

車なら五分ほどの坂だが、パルチザン隊長に体を支えられ、休み休み二五分もかけてようやくのぼりきった。

突き当たりの農家の扉がたたかれたのは、二八日午前三時頃である。

パルチザンの隠れ家である農家の寝室で、二人は最後の一夜を明かすことになった。

その農家がなかなか見つからない。別荘と別荘の狭い路地を歩いた。

正面から、ジョギングをしている女がやってきて、道を譲った。

路地を出ると、マウンテンバイクでツーリングをしている数人とすれ違った。

ショートパンツをはき、ペダルをこぐ股の筋肉がひきしまって見えた。

体は日に焼け、汗が光っていた。

もう一度資料を開いてみた。

本の中で木村裕主氏が農家を訪れたのは、事件から十一年後、一九五六年のことだ。

われに返って、頭の中で引き算をしてみる。何と四二年もたっている。

ここは健康的な休暇を過ごすリゾート地、コモ湖なのだ。

私がひとりで探しているものと目の前の現実は、ひどく対照的である。

だがコモ湖の墟のような明るさ、清々しさは、歴史の激動に巻き込まれまいとしてきた反動のしるしにも思える。

私は、あきらめて運転手のもとへ引返すことにした。

ミラノから追跡してきたパルチザンのヴァレリオ大佐が、農家を訪れたのは午後三時すぎであった。

ムッソリーニとクラレッタは食事中であった。

「解放しに来たんです」と言い、ぬか喜びをさせたところで、二人を車に乗せた。

車はゆっくり坂を下り、ヴァレリオ犬佐が前もって決めていたヴェルモンテ荘前で停車した。

ムッソリーニらを車がら降ろし、塀の前に立つよう命じた。

ムッソリーニは自分かここで殺されるとは夢にも思っていない表情で、疲れ果て、ただ不安気に歩き回った。

クラレッタが彼に続いた。二人が石塀を背にして、こちらを向いたとき、ヴァレリオ大佐が言った。

「イタリア国民の名において、処刑する!」

ライフルの引き金を引いた。弾が出ない。彼は仲間の軽機関銃を持ってこさせた。

その間、重い沈黙が流れ、口を半ば開いたまま硬く直立したムッソリーニの、短くあえぐ声が聞こえた。

クラレッタはムッソリーニに寄り添い、肘(ひじ)を彼の体につけた。

彼はただ震え、今はもう恐怖におののく一人の男でしかなかった。

ヴァレリオは、彼の前に立ち、五発を発射した。

ムッソリーニは塀に背をもたれ、膝を折り、頭を胸にのせるように倒れた。

次の瞬回、クラレッタが四発の銃弾でムッソリーニの上に、くずれるようにして重なった。

一九四五年四月二八日、午後四時一〇分であった。

運転手のもとへ帰ろうとしたのに、迷路のように坂道が入り組んでいて、もと来た道に戻れない。

しばらく歩くと、どういうわけかヴェルモンテ荘に通じる路地に出てきてしまった。

黒い十字架が、再び目の前に迫ってくる。

十字架の上に小さな花が束ねられて、うなだれるようにして飾ってある。

さっき来たとき、花なんてあっただろうか。私はあたりを見回した。誰もいない。

花は、置かれてからそう時間がたってないように見えた。

そのまま坂を下った。運転手が店の主人と立ち話をしているのが小さく見える。

約束の時間をとっくにオーバーしていた。小走りに下り、運転手がドアを開けて、プレゴ(どうぞ)、と言ったところへ、すべりこんだ。

タクシーはもときた道をたどり、南へ走った。今度は左側にコモ湖がみえる。

処刑の瞬間、ムッソリーニの目にコモ湖の夕景が映ったはずだが、実際は見えてなかっただろう。

彼は若いときにコモ湖を見ている。一八歳の頃だ。

貧しいイタリアの農村に生まれ、つねに活躍したい、よい生活をしたい、という気持は人一倍強かった。

ありきたりの毎日に不満足で、絶望的であり、若い女を追いかけ回しては憂さを晴らした。

時間があるとフェンシング学校へいき、緊張して背中を丸め、どんなことをしてでも勝とうとする。

そのくせ試合が終わると、こそこそ歩み去り、いつも安っぽい服を着ていた。

そんなある日、母親から四五リラをもらい、コモ湖を経てスイスへ出稼ぎに向かった。

その人となりは人間的である。時には人間的な部分に魅力さえ感じるほどだ。

コモ湖を見た一八歳のムッソリーニは、少々血の気が多いにせよ、ごく普通の若者であったはずだ。

しかしたちまちにして権力を掌握し、強引に、独裁的地位を占め続け、自分勝手な欲望の延長でヒトラーと共に戦争への道を突進し、何万人の人々を殺してきたことだろう。

彼は自分かイタリアを、ヨーロッパを支配するなど、夢にも思わなかっただろう。

ましてやそのコモ湖で処刑され、死体になっでイタリア中の見世物になるなどと。

|

ムッソリーニ

|

パルチザンの誰かがよく見えるように、

ムッソリーニと愛人らの遺体をガレージに逆さ吊りにした

(AP=WWP)

|

処刑後のムッソリーニらの遺体をミラノのロレート広場まで運び、ガソリンスタンドでさらし物にすることを、ヴァレリオ大佐ははじめから心に決めていた。

ちょうど八ヵ月前、同じ場所で、反ナチ・ファシスト政治犯一五人がファシスト隊により、処刑された事件があった。

遺体は数日間にわたり、見せしめのため、血みどろの姿で無残に放置されたのである。

ヴァレリオ大佐は、この事件が念頭にあった。

仲間や自分自身の尊厳のために、同にやり方で復讐をしたいと思っていた。

彼はムッソリーニらの死体をトラックに積み込み、ミラノをめずした。

ロレート広場に到着したのは、二九日の午前三時頃であった。

広場で、群衆が眺めたムッソリーニの遺体は見るも無残であった。

顔に一発ぶちこまれた弾丸が後頭部に抜け、穴が大きく裂けていた。

両目を見開いたままの顔ははれぼったくふくれ上がっていた。

そこへ、みな思い思いに死体に報復しはじめた。

踏みつける人、唾をはき小便をかける人、死んだ息子五人のためにと、死体にピストルを五発打ち込んだ中年の女性もいた。

混乱と興奮をおさえるため、パルチザンたちは、遠くからでも見えるように、スタンドの鉄骨に逆さ吊りにすることを思いついた。

クラレッタのスカートがまくれて、下着まで見えたので、聖職者が出てきて、スカートをピンでとめてやった。

私が見た一枚の写真は、ファシズム体制のフィナーレの場面であった。

写真には写っていない「誰」が、これで全員そろった気がした。

タクシーはコモ駅に到着した。つきあってくれた二時間のお礼を運転手に言い、料金を多めに渡した。

ついでに、運転手の名前をたずねた。

「アウグスト」と運転手は答えた。

アウグストは、コモ生まれコモ育ちだという。

彼はニコニコしながら、両手で料金を受けとった。

まだ昼前であったが、今日の仕事はおわりだ、という笑顔で車に乗り込み、去っていった。

アウグスト、アゴスト、オーガスト、八月、と口に出しかとたん、じんわりと暑くなってきたような気がした。

今は一九九八年の八月なのだ。

ミラノへ向かう列車に乗った。列車の中で、黒い十字架の上の、飾られた花を思い出した。

花は束ねられていた。連想ゲームのごとく、ファッショ(束=たば)、戦闘ファッシ、ファシズム、とぼんやり考えた。

ファシズムの語源であるイタリア語の名詞ファッショは、「束」とか「団」を意味する。

斧のまわりを薪で束ねたファシスト党の標記は、古代ローマの執政(しっせい)官の記章を真似たものであった。

ムッソリーニは戦闘ファッシの名の下に同志を集め、これがファシスト党に成長し、二〇余年にも及ぶファシズム体制を築いた。

パルチザンが、そのファシズムの息の根をとめた。

ただ手をこまねいて解放を待ち焦がれたのではなく、祖国のため、ヨーロッパの自由のために、元凶のムッソリーニを仕留めた彼らの存在は大きい。

でも、と私は思う。逆さ吊りの写真は、はたしてファシズム体制のフィナーレだろうか。

ファシズム(全体主義)は、ヒトラーを感心させてナチズムを生み、スターリン主義を生んだ。

戦後もネオ・ナチ、ネオ・ファシズムといった現象の中に生き続けているではないか。

黒シャツ隊やアウシュビッツではなく、これまでにないくらい無邪気な装いで、別のファシズムが生まれる可能性だってある。

ヨーロッパではなくても、すぐそばに、すぐ間近に、新たなファシズムが顔を出すかもしれない。

いつかまた道に迷って、黒い十字架に出くわさないとも限らない。

逆さ吊りの写真は終わりではなく、予告であり、はじまりであり、警告でもあるのだ。

過去を知りなさい、日常にぬかりなく視線をめぐらしなさい、そう言っているように思える。

コモ湖が完全に遠のいた。私は窓の外を見ながら、束ねた花を十字架に飾りにきた人のことを考えた。

ほんの数分で入れ違いになったその人物を、あれこれと想像した。

ヴェルモンテ荘の主人か、村の住民か、外国から来た私のような覬光客か。誰でもいい。

もし、会っていたら、きっと声をかけただろう。そして聞いただろう。

なぜ、そこに花を飾るのですか、と。

top

****************************************

|