|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

二章 苦難を体験した人々

|

ユダヤ人ゲットーの壁の断面1941-1943

「人々はここで生活し、苦しみ/そしてナチスの虐殺者の手によって/殺された/絶滅収容所への/彼らの最後の道は/ここから通じていた」

と刻まれている

|

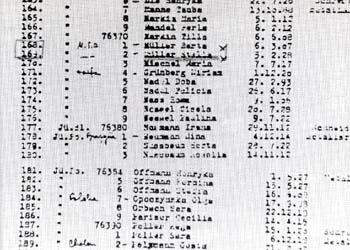

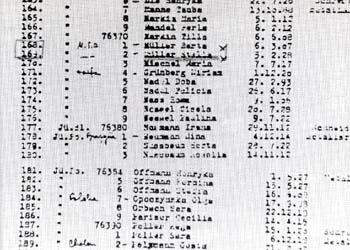

シンドラーのリスト。168がステラさんの母、169はステラさん本人

479カマステラさんの兄、480はステラさんの父

番号をもらえなければガス室ゆき

|

一九九七年の秋から一九九八年の夏にかけて、私はポーランドの古都クラクフで四人のクラクフ・ゲットーおよびプワシュフ収容所体験者に出会いました。

クラクフ在住のステラ・ミュラー・マデイさん、アメリカのカリフォルニアに住むペルナルド・オッフェンさん、イスラエル在住のエステル・フリードマンさん、同じくイスラエル在住のミリアム・アカヴィアさんです。

彼らは家族とともにクラクフ・ゲットーに強制的に押しやられ、そこからプワシュフ収容所に移送され、その後アウシュヴィッツ、その他いくつもの収容所を経て、何回も死に直面しながらようやく解放の日を迎えた方々です。

そして四人とも自らのつらい体験を次世代に残すことに熱心で、戦後ステラさんとエステルさんは自らの体験記を、またミリアムさんは体験をもとにしたノンフィクション小説を出版し、ベルナルドさんは自分の体験を自ら語るビデオ・フィルムをつくっています。

私はステラさんとベルナルドさんには、何回かお会いして直接ご本人の口から話を聞くことができました。

エステルさんとミリアムさんに関しては、お会いしながらも当時の詳しい経験を聞く時間はとれず、それにかわって、それぞれの方から各自の体験記をもとに、自分たちのゲットーおよび収容所体験をぜひ紹介してほしいという申し出を受けました。

直接に聞いた体験談、それぞれの体験記、ノンフィクション小説、ビデオ・フィルムを参考に、彼らがゲットーおよび収容所でどのような苦難の生活を送り、極限の状況の申で何を考えたかをここで紹介したいと思います。

|

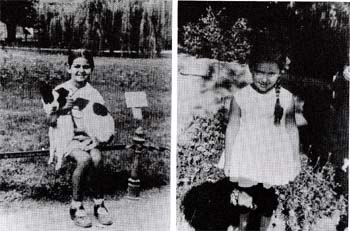

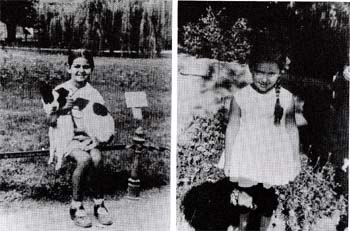

お手伝いさん(ポーランド人のマーニャ)とステラさん(1935)

1 ステラ・ミュラー・マデイさん top

戦争がはじまった時、ステラさんは黒い三つ編みのおさげ髪がよく似合う九歳の少女(小学校二年生)でした。

ダレタ・ガルボに似た金髪の美しいユダヤ系ドイツ人の母、そしてポーランドで生まれ育ち、ポーランド軍の兵士として、第一次世界大戦に参加したユダヤ人の父のもとで、四歳年上の兄とともにクラクフ市内で何不自由なく育ちました。

我の強かったステラさんは両親には少々反抗的でしたが、お手伝いのポーランド人マーニャになつき、何をするにもマーニャと一緒でした。 |

ペルタ・ミュラーさん。ステラさんの母

|

両親はともに無宗教でユダヤ教正統派とは縁遠く、クリスマスにはカトリック教徒と同じようにツリーを飾り、プレゼントの交換をし、また聖体節の行事にはポーランドの一少女として白いワンピース姿で参加しました。

一九三九年一一月、一家は親衛隊員によってシマノフスキ通りの自宅を追い出され、しばらく母方の祖母の所に身を寄せた後、ゲットーに入りました。

ゲットーでは両親も兄も労働に出かけ、日中はステラさん一人だけのさびしい生活でした。

戦前、兄と一緒に家庭教師についてヘブライ語を習ったことはあったものの、自分がユダヤ人であるという自覚がなく、なぜ生活が急変したのか、なぜ狭い地域に閉じ込められているのか理解できなかった、と言います。

他のユダヤ人に馴染むこともできませんでした。その中で慰めとなったのが、ゲットーの壁を建設していた親切なポーランド人労働者からもらった小犬、そして後に親友となったユダヤ系ドイツ人の一五歳の少年ブビクの存在でした。

ブビクは世界地理に強く、何時間でも教えてくれました。

ブビクの父親はゲットーのODマン(ユダヤ警官)でした。

ユダヤ警官にはゲットー住民に助力を惜しまない人と、逆にナチス・ドイツの手先として住民の弾圧に積極的に協力する人がいて、ブビクの父親もODリーダーのシュピラも後者に属する残虐なODマンとして恐れられていました。

ゲットーに入って以来、ステラさんの父親は採石場で働いていましたが、そこでの仕事に肉体的限界を感じていた時、たまたま以前から知っていたシュピラに出会い、ユダヤ警官になるように勧誘されました。

そして父親はいつも住民の味方として働くODマンになりました。 |

クラクフ公園で愛犬を抱く(左、1938)とステラさん6歳(右、1936)

|

ある夜、ステラさんは両親が小声で話し合っているのを耳にしました。

近々ゲットーで強制移送があること、オシフィェンチム(アウシュヴィッツ)に収容所があり、そこでは人々がガス室で殺されていること、クラクフでも古いユダヤ人墓地に収容所を建設していることなど、話の内容は暗くて恐ろしいものばかりでした。

一九四二年六月一日朝、働いている者たちが労働に出た直後、ゲットーに武装ドイツ兵を乗せたトラックが何台も入ってきました。

これが最初の強制移送行動で、労働能力のない老人と病人と女と子供が強制的に連行され、どこへともなく移送されました。

抵抗した者はその場で射殺されました。

ドイツ側からはゲットーが狭くなったので別の場所に移送するという説明がありましたが、住民は漠然とした不安を感じ、ガス室に送られると感づいていた人もいました。

実際の移送先はベウジェッツ(現ウクライナとの国境に近いポーランド東部の町。ここにナチス・ドイツの絶滅収容所があり、最近の調査ではのベ一〇〇万人以上の人が殺されたと報告されている)でした。

この日、ステラさんはいつものように愛犬とともに一人で留守番をしていました。

その時通りが突然騷がしくなり、銃声、怒声、そして泣き叫ぶ声が聞こえました。

やがて片隅で震えていた彼女の部屋にもドイツ人が乱入、銃口が突きつけられました。

もうお仕舞い、と観念した時、父が駆け込んできて手にしていた書類を示しながらドイツ兵とかけ合い、ステラさんは移送をまぬがれました。

それまで何かと両親、兄に反抗的だったステラさんはその時、初めて家族との絆(きずな)の強さを感じたと言います。

娘を助け出した父は、すぐに死体集めに戻ってゆきました。

ゲットー内ではドイツ兵による殴打、銃殺、そして飢えが日常茶飯事になり、放置されたままの死体が目につくようになりました。

「なぜドイツ人、もっとも文化的な国民といわれるドイツ人が、すべてのユダヤ人を憎かのか?

戦争とはいえ、なぜ武器のない者たちと戦おうとするのか?」

ステラさんの頭の中は解けない疑問でいっぱいでした。

再び強制移送行動がありました。

病院では入院患者が中庭に追い出され、銃殺されました。

起き上がることのできない者はベッドの上で殺されました。

児童施設からは子供たちが連れ出され、まるで荷物のようにトラックにほうり込まれました。

精神に異常をきたしたおばあさんが歌を口ずさんでいます。

広場の水たまりには人形を抱いた女の子が倒れています。

「もし世界中の人々が力をひとつにしたら、私たちを助けることができるのに。

もしかして、世界はあまりに広過ぎて、私たちが苦しんでいることに気がつかないのだろうか?」

とステラさんは考えました。

ゲットーよりさらに南の古いユダヤ人墓地に収容所を建設中で、まもなくゲットーの住民をそこに移送する、という公式のコメントが出されました。

ステラさんの父が大きな苦境に立たされたのはその頃でした。

七人のポーランド人鉄道員がサボタージュを理由に絞首刑を言いわたされ、父はODリーダーのシュピラに、プワシュフ駅前での刑執行に手を貸すようにと命じられたのです。

父は真っ青になって家に戻ってきました。

母、そして叔父のダリュンベルク(同じゲットーに家族と住んでいるステラさんの叔父。高名な建築技師で、プワシュフ収容所建設チームのリーダーだった)との相談の結果、父は病気を装って一時入院し、この残酷な命令を何とかまぬがれることができました。

父には“同胞”に手を下すことはできませんでした。

悪いことは次々に起こり、まずゲットーの外で働いていた母が仕事を失いました。

続いて途中から一緒に住むようになった祖父が病気になり、病院に移されて二週間後に死にました。

祖父を非常に愛していた父は亡くなったことを知らされると、こうつぶやいただけでした。

「病気で死んでくれてよかった。息子の私が通りから父親の死体を集めることにならずにすんだものな」と。

通りに転がっている死体を集めることも父の0Dマンとしての仕事だったのです。

|

ミュラー家の2人のお手伝いさんとステラさん。

戦争が始まる直前(1939/8)

|

クラクフ・ゲットーに入った頃のステラさん家族(1941)

|

|

幸せだった頃の写真 |

プワシュフ収容所へのゲットー住民の移送がはじまりました。

持ち出すことを許されたのは小さなスーツケース二個だけで、母は急いで最低限の物を詰め込みました。

労働力のある大人がさきに出発し、子供はすべて後日に移送ということになりました。

一時は一二歳のステラさんも残されて、子供のグループに入れられそうになりますが、父の尽力で何とか母と一緒に行く列に入ることができました。

いよいよ出発という時に、ODマンとして行進の整理をしていた父が、母のコートの中に五〜六歳くらいの男の子を押し込みました。

父の機転で出口を難なく通過し、その子供も無事にプワシュフ収容所に入りました。

行進の列が収容所に入ると門が閉まりました。

古いユダヤ人墓地の重々しい門でした。

ぬかるみの坂道をさらに進みました。

まわりには陰気なバラック小屋がぼんやりと見えました。

女性用バラックに足を踏み入れた途端、鼻をついたのは強烈な悪臭でした。

湿気と汚物のにおい、それは貧窮のにおいでした。暗闇に慣れてきた目が見た物は灰色の毛布、灰色の顔。あらゆる物が生気のない灰色をしていました。

壁際に三段の板の寝棚。

「ここが私たちの墓場になるのかもしれない」とステラさんは思いました。

翌朝から収容所での生活がはじまりました。

何時間も延々と続く点呼、水のように薄い名ばかりのスープと一切れのパンの食事、穴に板を渡しただけの便所。

収容所内に児童施設ができることを知った父は、ステラさんをそこに入れようと考えます。

そこに入れば早朝の点呼にも労働にも出なくてすみます。

しかし母は猛烈に反対し、少しでも大人っぽく見えるようにと娘の“改造”に乗り出しました。

そうすることにより労働力とみなされ、生きのびるチャンスがあると思ってのことでした。

母は娘の髪を切り、どこからともなくセーターとズボンを調達してきました。

この“改造”が効を奏して、ステラさんは年齢を偽り、収容所内のブラシ工場で働くことになりました。

さいわいに母も同じ工場でした。

初めて労働に出た日、列をつくり、収容所内の道を歩きました。

囚人たちが働いています。

カポ(自身も囚人で、同じ囚人仲間を監視した)の怒声が飛び、鞭(むち)がうなっていました。

権力者たちの立派な家が立並ぶ道。一番大きいのが収容所の所長アーモン・ゲートの家でした。

彼は何の理由もなく、ただ自分のサディスティックな欲望を満たすためにテラスから囚人を撃つのが常でした。

アーモンとはギリシャ語で“神”という意味なのに。

さらに“フョヴァ・グルカ”と呼ばれている小さな丘の横を通りました。

丘の周囲には深い穴があり、その中から硬直した手と足が突き出ていました。

母はそれを見せないように、娘の手を強く引っ張りました。

収容所から二人の脱走者が出た時、仕返しとして一〇人の囚人が処刑され、この穴に投げ込まれて焼かれました。

また、ある女囚がブラジャーを付けたという理由だけで死刑となり、焼かれたのもこの丘の穴でした。

|

右=ステラさんの叔父のポーランド将校時代の身分証明書(右)と将校服姿のズィグムント・グリュンペルク(叔父)

左=叔父の若き日(1918年)の身分証明

|

父のはからいで、ステラさんと母親はつらいブラシ工場から、縫製工場に移りました。

ドイツ兵の軍服の修理、リフォームが仕事の内容でした。

日勤と夜勤の交替制で、夜勤の時に娘が居眠りをしないようにと母は気をつかってくれました。

母は口数が少なくなり、疲労の度を増してゆきました。

わずかな自分のパンをちぎり、ステラさんに渡してくれました。

彼女が手を引っ込めると、母は涙を浮かべるのでした。

一九四四年五月のある日、全囚人が点呼広場に集められました。

その目の前で児童施設の子供たちがトラックに積み込まれ、連れ去られました。

助けを求める子供たちの声、泣き叫ぶ親たち、うなる鞭の音、犬のほえ声、本当に地獄のような光景でした。

この時、二人の子供が便所の汚物の中に隠れ、難を逃れました。

この事件以来、子供を連れ去られた他の母親たちは、ステラさんを冷たい目で見るようになりました。

母は気をつかい何かと娘をかばってくれました。

縫製工場の小屋の窓から“フョヴァ・グルカ”が見えます。

時とともにここにひっきりなしにトラックがやってくるようになりました。

口を塞がれて荷台から下ろされる人たち。ある時、その中に二人の子供がいました。

一人は一〇〜一二歳の男の子、もう一人は三〜四歳の女の子でした。

全員が服を脱ぎ、穴の前に並ぶように命じられると、男の子は急いで自分の服を脱ぎ、次に女の子に手を貸して服を脱がせ、その小さな頭を自分の方に引き寄せました。

男の子の肩が震えていました。機関銃の音。執行人の一人が穴の中を覗きみ、止めの一発を撃ち込みました。

やがて執行者たちはトラックに乗込み、楽しそうに大声で笑いながら去っていきました。

ステラさんは自分の体験記『子供の目で』(OCZAMI DZIECKA)の中でこの時の心境を次のように記しています。

「あの人たちに――たぶん彼らも人間なのだろうが――頭、手、足はあるのだろうか?

家族や親類はいないのだろうか?

苦しんだり、愛したり、恐れたりすることができるのだろうか?

私にはわからない。

この問に答えてくれる人が現れる前に、私もたぶん殺されてしまうだろう。

私たち無防備の囚人に対する彼らの憎しみは、一体どこからきているのだろう?

小さな女の子を抱いていた少年の姿が脳裏に焼きつき、離れない。……

私は声を出さず、涙も流さずに泣いた。泣くことさえ禁じられていた……」 |

オスカー・シンドラーというドイツ人の名前が囚人たちの噂話にのぼるようになりました。

シンドラーの工場では殴打(おうだ)も銃殺もないということでした。

プワシュフ収容所の閉鎖がささやかれるようになったある日、叔父のブリュンヘルツがスナフさんと母を訪ねてきました。

シンドラーが自分の工場の労働者をモラヴィアのブリュンリッツにある兵器工場に連れて行こうとしていること、その労働者名簿に自分たち一家のかわりにステラさん一家を載せたことを叔父は告げました。

有能な技師の叔父はアーモン・ゲートで重宝がられていたと同時にひどく嫌われていました。

自分たちが名簿に載っているのをゲートに知られたら、即刻処刑される可能性があったのです。

母はナチス党員のシンドラーを信用できず、ブリュンリッツに行くことには反対でした。

が、結局は父の説得に折れました。

名簿に載った男性グループがグロス・ローゼン(現在のロギジニッツァ。ナチス・ドイツは一九四〇年八月、ここに強制収容所をつくった)に出発しました。

そこを経由してブリュンリッツに向かう手筈でした。

続いて女性グループはまずアウシュヴィッツに送られました。

一九四四年一〇月二二日、アウシュヴィッツに着いたステラさんたちは髪の毛を丸坊主に刈られ、続いて衣服に縫い付けるようにと、囚人番号とダヴィデの星がついた正方形の布切れを渡されました。

76372というのがステラさんの番号でした。

アウシュヴィッツの生活環境は最悪で、虱(しらみ)にかまれた箇所が化膿し、リンパ腺が腫れて高熱を出し、彼女は伝染病バラックに入れられました。

このバラックに入ったら最後、実験材料にされるか殺されるかで、生きて出られた者はほとんどいませんでした。

しかしステラさんはそこにいた囚人の女医に助けられ、シンドラーのリストの女性グループがブリュンリッツに向かう直前に、まだふらつく体で母の待つ列にもぐり込むことができました。

この一ヵ月の間に母はおどろくほど老けこんでいました。

一九四四年一 一月末、女性グループはブリュンリッツに到着しました。

出迎えたシンドラーは次のように挨拶しました。

「みなさんが地獄を経てここに到着したことを私は知っています。

みなさんの姿がそれを物語っています。

私はみなさんをここに連れてくるという希望を失いかけたこともありました。

しかしそれはもう過去のことです。みなさんは気丈な女性です。

ここでも当分は多くの不便が待っていることでしょう。

しかし、最悪の事態は乗り越えたのです。数日後には寝棚ができます。

お互いに協力し、秩序を守って生活することをお願いします。……」

さきに到着していた父と兄に再会し、家族の無事を確認した時の喜びは言葉では表せません。

一九四五年の正月はそれ以前の数年間に比べ、このうえなく楽しい日となりました。

女性たちは薬莢(やっきょ)を仕上げる時に出る鉄くずでブーケをつくり、シンドラー夫妻にプレゼントしました。

シンドラーは自分が生きているかぎり、みんなを守ると誓いました。

ステラさんはブリュンリッツで一五歳の誕生日を迎えました。

思いがけず父から小さな四個のリンゴが贈られました。

ひさしぶりに目にする香りのよい果物に感動し、彼女はそのリンゴを骨結核で余命いくばくもない友だちのヤネチ力にプレゼントしました。

|

戦後(1946年)ステラさんの親戚か法廷に

証人として立った時の書類

オシフイェンチム・ブジェジンカ(アウシュヴィッツ・ビルケナウ)

を訪ねたステラさん(1995)

|

ステラ・ミュラー・マディさん(1998年)

|

一九四五年五月八日、ブリュンリッツはソ連軍によって解放されました。

生きのびたこと、自由になったことをステラさんが本当に実感し喜ぶことができたのは、それから一週間後の五月一五日、番号ではなく自分の名前が書かれたクラクフ行きの証明書を手にした時でした。

徒歩で、そして貨車でようやくモラヴィアからポーランド国境を越えた時、父は地面にひれ伏し、ポーランドの地に口づけをしました。

父の狂ったように喜ぶ姿を見たのはそれが初めてでした。

ステラさんか自分の戦争体験を記録として残そうと決心したのは、戦後みた映画の中のアウシュヴィッツ収容所のバラック小屋が自分の過ごしたバラック小屋とは比べようもなくきれいだったことがきっかけでした。

書きはじめたものの、つらい体験を記すという作業は大きな苦痛を伴い、病気、手術も重なって何度も中断しました。

しかし、書くことによって自分自身の心の安定を得たい、名もなく殺されていった人々の足跡を残したいという強い気持ちが、結局最後までペンを握らせ続けました。

一九八七年、ステラさんの体験記は“自由とデモクラシーを求める戦士連合”が組織したコンクールで一位に選ばれ、その後『子供の目で』(OCZAMI DZIECKA)というタイトルで出版されました。

さらに一九九八年にはロンドンで『シンドラーのリストの少女』という新しいタイトルで英語版とポーランド語版が同時に出版されました。

ステラさんは今もクラクフに住んでいます。

ブコヴィナ(クラクフの南、スロヴァキアとの川境にある保養地)でペンションを営むご主人の元に時々手伝いに出かける以外は、自宅で今度は戦後の体験記を書いています。

私は一九九七年から九八年にかけて四回ほど、クラクフの中心街から路面電車で一五分ほど西に入った住宅街のアパートにステラさんを訪ね、話を伺いました。

日当たりのよい部屋はきちんと片付けられ、大好きだという白い花が飾られていました。

彼女はかなりのヘビースモーカーで、次々にタバコに火をつけながら、どんな質問にも嫌な顔ひとつせずに、率直に答えてくださいました。

「人間は第二次世界大戦の教訓を生かしていませんよね。

いまだに地球上から戦争がなくならないんですもの。私にはそれが悲しいです」

別れ際のステラさんの言葉が今も私の耳に残っています。

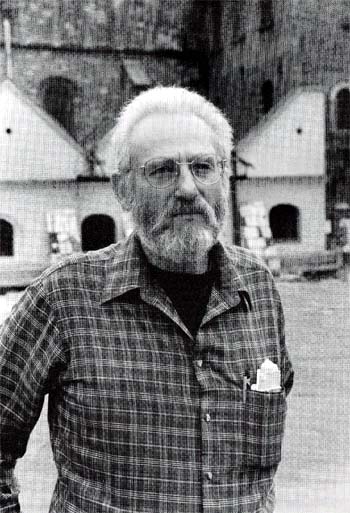

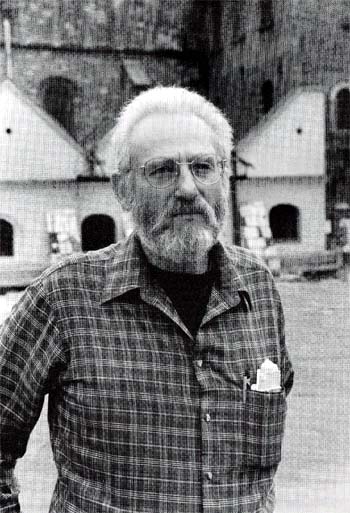

2 ベルナルド・オッフェンさん top

カジミェシュのメーンストリート、シェロカ通りに面したユダヤレストランで初めて会ったベルナルド・オッフェンさんは、七〇歳近いという年齢からは想像できないほどに若くエネルギッシュにみえました。

いただいた名刺には“ホロコースト生存者、講師、収容所ガイド、映画製作者”という肩書が並んでいます。

話を伺っているうちに、まずは自分のつくったビデオ・フィルムを見てもらいたいということになり、大型テレビとビデオデッキを借りる交渉にカジミェシュのマイゼルス通りにあるユダヤ文化センターに向かいました。

途中、入り組んだ狭い通りを歩きながら、

「父に連れられてよくこのシナゴーダにきたもんだ。この通りで叔父は商いをしていた。

母は毎日この市場で野菜を買っていたな」

といっては立ち止まり、私に説明するというよりはむしろ、遠きよき日の感慨に自ら耽(ふけ)っているようにみえました。

現在、アメリカのカリフォルニアに住むベルナルドさんはここ数年、夏の数ヵ月をクラクフに滞在し、ホロコースト生存者として自分の体験を語りながら、ゲットーと収容所を案内し、さらに自作の英語のナレーションのビデオ『ザ・ワーク』(THE WORK 一九八三年)と『私のホームタウン、強制収容所』(MY HOMETOWN CONCENTRATION CAMP 一九九七年)を上映し、感想を話合う会を組織しています。

一本目は自分の家族のホロコースト体験を語ったフィルム、二本目は一九九七年にクラクフのカジミェシュからゲットー跡、そして収容所跡までを案内して歩いた時の記録フィルムです。 |

夏の間だけ証言活動(語りべ)をクラクフで

おこなっているベルナルド・オッフェンさん

|

ベルナルドさんは一九二九年、正統派ユダヤ教徒の三男として、クラクフのポドダジェ地区に生まれました。

両親は新聞やたばこを売る小さな店を営んでいました。

よく父に連れられ、カジミェシュのシナゴーグに行っだのを覚えています。

ユダヤ人の子供のためのイーディッシュ語(中世のドイツ語をもとに生まれた言語。文字はヘブライ文字で、中欧、東欧ユダヤ人が用いていた)の学校に通っていました。

戦争がはじまると、住んでいたポドダジェ地区がゲットーになり、二人の兄はすでに独立していましたので、ベルナルドさんは両親、お姉さんと一緒に暮らしました。

ゲットーは居住場所ではなく強制的にナチス・ドイツのための労働に出回れるところでした。

人々はドイツ兵の残虐非道な行為に脅え、飢えに苦しむ日々を過ごしました。

母と姉は半年ほどオーストリア人ユリウス・マドリッチが経営する軍服製造工場で働いていましたが、ある日、ベルナルドさんが食料調達に出ている間にマイダネク収容所(ポーランド東部の都市ルブリンの郊外に一九四一年に設立され、一九四三年からは絶滅収容所となる。ユダヤ人だけでもおよそ二〇万人が殺された)に強制的に連行され、二度と戻ってはきませんでした。

ゲットーが閉鎖され、ゲットーからプワシュフ収容所への住民の移動がはじまると、ベルナルドさんは他の子供だちと一緒にトラックで移送されました。

いったん収容所の点呼広場に着いたものの子供たちはトラックで再びどこへともなく連れ出されます。

この時彼は他に二人の子供とともに車から脱走、一時近くのポーランド人墓地に身を潜めました。

しかしクラクフ市街の方に逃げることは断念、プワシュフ収容所の近くにあったユラダ*のひとつに入り、すでに入所していた叔父のはからいでしばらくここで働きました。

*ユラダ=ユーデンラーガーの略。クラクフには一番大きな主要収容所の他にユダヤ人の労働キャンプがいくつかあり、一九四四年一月に主要収容所の形態と機能が労働収容所から強制収容所にかわった段階でユラダは主要収容所に吸収された。

ユラダが閉鎖になると再びプワシェフ収容所に移され、今度は父も働いていた靴工場の仕事につきました。

一九四四年六月、プワシェフ収容所の解体がはじまると、ベルナルドさんはマウトハウゼン(オーストリアのリンツの南東、ドナウ川べりにある町。ナチス・ドイツはここに設けた強制収容所で二一万人以上の人々を殺害した)に送られました。

父、そして二人の兄も一緒でした。兄二人はこのマウトハウゼンに残りましたが、本人と父親は五日間滞在しただけで、今度はアウシュヴィッツ・ビルケナウに移送されます。

アウシュヴィッツに着いたその日、父はガス室行きの列に選別され、二度と帰らぬ人となりました。

アウシュヴィッツ・ビルケナウに三ヵ月いた後、ロベルナルドさんは、今度はミュンヘン郊外のダッハウの労働キャンプに移送されました。

ここでは飛行機の地下格納諢つくりに駆り出され、土掘りの仕事をさせられました。

そして、ようやくここでアメリカ軍によって一九四五年四月、解放の日を迎えました。

当時、彼は一六歳半の少年になっていて、アメリカ軍兵士にかわいがられ、マスコット的存在になったそうです。

ミュンヘンでの滞在が二ヵ月を過ぎた頃、ベルナルドさんは各収容所の生存者名が載った冊子を手にし、その中に二人の兄の名前を見つけました。

その二日後、彼は兄を搜す旅に出ます。石炭用の貨車でオーストリアのザルツブルクに行きました。

そこで、兄たちがグーゼンという町の採石所で働いていたことがわかりました。

しかし、すでにイタリアに出た後でした。

ベルナルドさんは六週間滞在してようやくイタリア行きの書類を入手しました。

イタリアでは難民収容所やイギリス軍がつくったというポーランド人兵土用の病院を探し回った末、ついに南東部の港町バリで、たまたま祭日のために訪れていたシナゴーグで二人の兄に再会しました。

お兄さんたちは、父も弟もアウシュヴィッツ・ビルケナウで殺されたものと思っていたそうです。

話が再会の場面になるとベルナルドさんの目に涙が溢れました。

戦前五〇人以上いたオッフェン家一族の中で生き残ったのはたったの三人、兄二人とベルナルド・オッフェンさんだけでした。

*

ペルナルド・オッフェンさん製作のフィルム『ザ・ワーク』のはじめの方に雄ヒツジの角でつくった角笛ショファールを吹くシーンがあります。

ショファールはユダヤ教の世界では救済と陽光のシンボルとされています。

続いてベルナルドさん自身の次のようなメッセージが入ります。

「……これは私がどうしても語らなければならない真実の話である。

これは、すべてが麻痺状態になるほどの恐怖から人間信頼へ至る私の旅の話である。

63-35

私は人々にこのメッセージを伝えることに人生の多くを捧げてきた。

それはショッキングなメッセージではあるが、希望のメッセージでもある。

ホロコーストから希望と信頼に至る移行は容易なものではなく、大きな痛みを伴う。

そして時間がかかる。

今、私はあなたたちと自分の体験を共有しようと思う。

あなたたちと考えを交換し合うことでお互いにかならず成長するに違いない。

その希望を廁に、私の物語を分かち合いたいと思う」 |

ベルナルドさんはこれまでにおよそ二〇〇〇人の人に会って、自分のホロコースト体験を語り続けてきました。

そして今、『癒(いや)しの旅セミナー99』の計画を立てています。

これは二〇世紀最後の年ヒクラクフ・ゲット・からプワシュフ収容所を経てアウシュヴィッツ・ビルケナウまで歩く巡礼の旅です。

生き証人が存在する間に次世代の巡礼者をつくりたい、というのがベルナルド・オッフェンさんの究極の夢であり、希望なのです。

3 エステル・フリードマンさん top

再びベルナルド・オッフェンさんの話を聞くために、私は毎週火曜日に開かれるフィルム上映会を終える頃にユダヤ文化センターに彼を訪ね、一緒にシェロカ通りのレストランに腰をおろしました。

八月半ばの午後六時とはいっても戸外はまだ明るく、レストラン前のテラスに並べられたテーブルは客でほとんど満席でした。

会話をはじめて数分後、しきりに私たちの方に視線を向けていた隣のテーブルの二人の客がついに話しかけてきました。

何とそれは偶然にもベルナルドさんのすぐ身近で、クラクフ・ゲットーとプワシュフ収容所を過ごしたフリードマン夫妻でした。

さらに驚いたことに、お互いに顔は覚えていないものの、夫のヘネクさんはプワシュフ収容所でベルナルドさんと同じ靴工場バラックで働いていたことがわかりました。

そして私に関していえば、その数日前、シェロカ通りの書店で『家までの遠い道』(DALEKA DROGA DO DOMU)という本を手に入れ、店員に作者に関する情報を聞いてみたところ、「わからない」という素っ気ない返事で、がっかりしていたところでした。

その作者が目の前にいる妻のエステルさんだったのです。

明朝六時にイスラエルへの帰国の途につくというご夫妻は、時間を気にしながらもベルナルドさんと私を同じテーブルにつくようにすすめ、終始笑顔で自著『家までの遠い道』の出版のいきさつなどを手短に話してくれました。

夫ヘネクさんの妻エステルさんに向けるやさしい眼差しが印象的でした。

*

戦争は、エステルさんがクルヌフ(クラクフの東にある中都市)のおじさんの家に遊びに行っていた時にはじまりました。

一〇歳でした。しばらくはクラクフに戻れず、タルヌフに留まりました。

ようやくわが家に戻ることができた時には両親、そして三歳の妹と抱き合って喜びました。

一九四〇年初め、ユダヤ人は学校から閉め出されました。

友人のポーランドの子は今までどおりに通学していました。

それを見てエステルさんは泣きたくなったといいます。

電車に乗ることも、自由に転居することもできなくなりました。

その冬、ユダヤ人は通りの雪掻きに駆り出され、エステルさんも体の弱い父親と一緒に出かけました。

クラクフ・ゲットーヘ入る日、二束三文で家具を売り払い、日用品の一部は田舎に運び、残りは隣人が持ってゆきました。

ラジオは父が土に穴を掘って埋めました。両親は口数が少なくなり、ひどく落ち込んでいました。

手押し車にスーツケースを載せ、妹は人形、私はリュックを背負って歩きました。

大勢の人がみんな一様に暗い顔をしてゲットーに向かっていました。

ゲットーに移ったのはクラクフの一部のユダヤ人だけで、その命令が出る以前に郊外の小さな町に強制的に移住させられた人がたくさんいました。

後で知ったことですが、クラクフを出たその人たちはその後、トレブリンカ(ワルシャワの北東およそ八〇キロのところにある寒村。ナチス・ドイツはここに一九四一年、まず労働収容所を、翌年には絶滅収容所をつくった)あるいはベウジェッツに連行され、ほとんどがそこで殺されました。

田舎に住んでいたエステルさんの親類もみんな殺されました。

ゲットーでは両親ともに働きに出たので、まだ小さい妹の世話と家事がエステルさんの肩にのしかかりました。

妹の人形のスカートを縫い、母に教えられたポテト・スープをつくって両親の帰りを待ちました。

父は他のユダヤ人と一緒にゲットーの外のドイツ人のところで看板をつくる仕事をしていました。

ある日帰りの遅い父を待ちかねて、エステルさんはゲットーの門のところまで迎えに出ました。

日が暮れ、真っ暗になった頃に父のグループはみんなふらふらになって戻ってきました。

中でも体の弱い父はようやく歩いている状態でした。

みんなゲットーの通行許可証を持っていたにもかかわらず、それを見落としたドイツ兵にひどく殴られたためでした。

この時以来、父の健康は急激に悪化しました。

エステルさんの唯一の楽しみは従姉妹(いとこ)のハラの家に集まる同年代の友だちとおしゃべりしたり、勉強をしたりすることでした。

元教師を呼んで学習会を開いたりもしましたが、結局まとまりのない議論で終わってしまうことが多かったと言います。

大部分の仲間はいろいろなところで働いていました。

そんな中でエステルさんはハイムという少年に好感を抱くようになりました。

ハイムの両親は熱心なユダヤ教徒でしたが、エステルさんのことを大変気に入ってくれました。

エステルさん一二歳の誕生日にクラクフの病院に入院していた父が手術を受けました。

しかし、一九四二年二月一三日、看病の甲斐もなく父は亡くなりました。四二歳でした。

主を失った一家は途方に暮れ、とくに父親っ子だったエステルさんは何をする意欲もなくしました。

妹のルーシャはことの次第がまだ飲み込めず、部屋の隅に黙って座っているだけでした。

父の遺体はプワシュフのユダヤ人墓地に埋葬されました。母が胆石の発作に襲われたのは父の死の直後でした。

エステルさんは、自分がしっかりしなければと気持ちを奮い立たせ、母の看病と妹の世話に明け暮れました。

さいわい、まもなく母の病気は快方に向かい、再び働きに出るようになりました。仕事場は軍服工場でした。

ある日、母が仕事に出た後に強制移送行動がはじまりました。通りには親衛隊員が大勢集まっていました。

やがて彼らは家の中から大人、子供を引っ張り出しました。

歩けない老人は窓から投げ出され、エステルさんと同じ建物に住んでいるラビ(ユダヤ教指導者)も放り出されました。

白いあごひげが血で真っ赤に染まっていました。親衛隊員は狂ったように怒鳴り、発砲しました。

窓際で一部始終を見ていた妹ルーシャの顔は青ざめ、目は大きく見開かれていました。

エステルさんは妹を窓から離そうとしますが、ルーシャは石のようにそこを動こうとはしませんでした。

姉妹の部屋にも親衛隊員とユダヤ警官が入ってきました。

ユダヤ警官はエステルさんの知っている人でした。

鉄の棒を手にした親衛隊員は、どうして労働に出ないのかとエステルさんに質問しました。

まだ一三歳だと答えても信じようとせず、彼はユダヤ警官の説明でようやく納得しました。

親衛隊員の関心はルーシャに移り、持っていた鉄の棒をルーシャの唇にあてました。

ルーシャはざくろ色の目をさらに大きくし、しかし落ち着いて親衛隊員を見つめ返しました。

親衛隊員は微笑を浮かべ、ドイツ語で

「お前の方が人形よりずっとかわいいぞ。ユダヤ人になんか見えやしない。チョコレート、ほしいか?」と聞きました。

ルーシャは、チョコレートがという言葉だけを理解し、うなずきました。

親衛隊員はポケットから包みを取出して妹に渡すと、ユダヤ警官に「この二人は移送しない」と言って出て行きました。

ルーシャはまるで何もなかったようにチョコレートを食べていました。

エステルさん姉妹が助かったのは幸運としか言いようがありませんでした。

仕事場でこの出来事を知り、心配と恐怖とで真っ青になって帰宅した母は部屋に入って二人の娘の無事を確認するなり泣き出しました。

妹は母にもチョコレートを差し出すと、すぐに寝入ってしまいました。

その晩、エステルさんは寝つくことができず、腹痛と嘔吐に悩まされました。

この行動でエステルさんの多くの仲間が消え、二度とその姿を目にしなくなりました。

それでもこの時はまだ多くの人は、ただ労働に連れ出されただけだと信じていました。

身分識別力ード“ケンカルテ”にスタンプのある者はゲットーに残ることができるが、押印のない者はゲットーを出なければならない、という新しい指令が出されました。

母はスタンプを押してもらおうと、一日中長い行列に並びました。

第一次世界大戦の時に父が兵士としてウィーンにいたことがさいわいして、母はなんとかスタンプを入手しました。

ゲットーの縮小とともに、状況はさらに悪くなりました。

食べ物を手に入れるために、そして身の安全のためにもエステルさんは働きに出なければならなくなりました。

その間、誰が幼い妹の面倒をみるのか、それが最大の問題でした。五歳の妹は言いました。「大丈夫、ちゃんと留守番してるから。怖くないから」と。その言葉にエステルさんも母も泣かされたといいます。ゲットーには児童施設があり、子供はすべてそこで生活することになっていました。

ところが、その施設からどこへともなく子供たちが連れ出されることを知ってから、親たちは自宅に幼いわが子を閉じ込め、隠すようになりました。

一九四二年一〇月、再び強制移送行動がはじまりました。

一晩中、ドイツ兵の怒声が響き長靴で駆け回る音がしました。 |

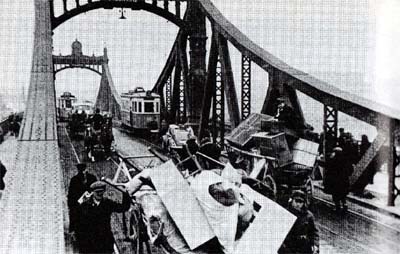

納屋で休憩をとるユダヤ人。

クラクフを立退くよう命じられた(1940年)

|

朝、後ろ髪を引かれる思いでエステルさんと母はルーシャを家に隠して出かけました。

エステルさんは母と同じ工場の別の部門で働いていました。

ところがこの日は通りに出るとすぐに五列に並ばされ、その間に母を見失ってしまいました。

並んで待機するように命じられましたが、エステルさんは妹が心配でじっとしていることができません。

家に戻ろうとしますがユダヤ警官に引き足され、やがて選別がはじまりました。

黒い軍服の三人の親衛隊員が選別にあたり、そのうちの一人がエステルさんを左側の死の列に押しやろうとしました。

その時、もう一人の親衛隊員が彼女の髪を手にとり、

「美しい髪だ。こいつはもうしばらくここに残しておこう」と言って、さきに進みました。

児童施設のそばに並んでいたエステルさんは、そこの子供たちが全員連れ出されるのを目撃しました。

彼女の頭の中は部屋に隠れている妹のことでいっぱいでした。

翌朝ようやく自宅に戻ることを許され、駆けつけた時に目にしたのは、乱暴に破られたドアとがらんどうの部屋。

ルーシャの姿はどこにもありませんでした。

妹のために置いていったパンと小さなコートも消えていました。

エステルさんは大声で泣きわめき、ちょうど戻った母はその場で失神しました。

いつもおだやかで、ぐずったりすることのない妹でした。

エステルさんが八歳半の時に生まれた待望の、そして最愛の妹でした。

エステルさんは今も妹と一緒に家に残らなかった自分を責めています。

エステルさんは次第に無気力になってゆきました。

最愛の家族を失ったのは彼女だけではなく多くのゲットー住民が同じ状況にありました。

「クラクフ・ゲットーにドイツ警察副署長のボスコがいなかったら、状況はもっと酷かった」とエステルさんは言います。

ボスコは善良な人間で、同僚に疑われない範囲で多くのユダヤ人を助けました。

ユダヤ人のためにこっそり食料の調達をし、逃亡者にも手を貸しました。

エステルさんの遠い親戚ブローニャはそのボスコの恋人でした。

ゲットーが閉鎖され、プワシュフ収容所に移ることになった時に、ブローニャを通じてできるだけ早いグループに入って移るようにと助言してくれたのもボスコでした。

ゲットーの出口に立っていた彼はうなずくようにして励ましてくれました。

それがボスコを見た最後でした(その後、彼はドイツ軍を脱走、一九四四年一〇月一八日処刑された)。

*

プワシュフ収容所はユダヤ人墓地を掘り起こしてつくられました。

それはエステルさんの父が眠っていた墓地でした。

バラック小屋建設にあたった労働者の話では、いたるところに人骨が散らばっていたということです。

広い点呼広場の片側に女性用の、反対側に男性用のバラック小屋が並び、さきの少し小高いところに工場棟が並んでいました。

収容所に入って二日後、すべての貴金属類と現金を出すようにと命じられました。

エステルさんは一〇歳の誕生日に両親からもらったオメガの時計を出しました。

大事な宝物でした。

母親が出ししぶりをしないかと心配でした。

隣にいた女性は結婚指輪をはずそうとしなかったためにその場で射殺されました。

さらにドイツ兵は女性たちを裸にし、執拗に貴重品を探し続けました。

翌日、エステルさんは母が寝棚の板と板の間にお金を隠していたのを知り、驚きました。

しかしそのお陰で収容所の外に労働に出た時にポーランド人から食料品を買うことができました。

プワシュフ収容所が労働収容所だった間は、エステルさんも母親も収容所の外で働きましたが、強制収容所になってからは外に出ることは死刑をもって禁じられ、エステルさんは編み物工場で働きました。

まだ一四歳の子供が工場で働いていることを誰かに密告されたこともありました。

確かめにきたドイツ兵はエステルさんを見て、少なくとも一七歳にしか見えないと笑い出し、事無きを得ました。

母親はジャガイモの仕分けの仕事に就きました。

不思議なことにそれまで心も体も強いと思われていた人たちがばたばたと倒れ、弱かった人が逆に強くなってもちこたえました。

いつものように親衛隊員とウクライナ兵に取り巻かれ点呼広場に集められていたある日、逃亡を計って隠れていた数組の家族が広場に連れ出されました。

そのうちの一人、若い女性は生後数ヵ月の赤ん坊を抱いていました。

その時、女の親衛隊員が若い母親の元に寄り、赤ん坊を引ったくり、その頭を煉瓦の塀にぶつけはじめました。

最初、エステルさんには何をしているのか理解できませんでした。

若い母親は大声を上げ、わが子の元に駆け寄ろうとして、別の親衛隊員に撃ち殺されました。

母親の死体のそばには頭のない小さな赤ん坊が転がっていました。

「どうして何の理由もなく罪のない人、幼い子供を殺すことができるのだろう?

彼らは気が狂っているのだろうか?

どうしてそんなに大勢の気が狂った人がいるのだろう?

野性の動物だって満腹だったら他の動物に手は出さない。彼らは満腹しないのだろうか?

どうして飽くことなく私たちの血を欲するのだろう?」

エステルさんの“どうして?”に今も答えはありません。

一九四四年一〇月、エ不アルさんたちは貨車でプワシュフからアウシュヴィッツに移送されました。

*

|

アウシュヴィッツ・ビルケナウに輸送されるクラクフのユダヤ人

貨車から降ろされると、一行は五列になって歩かされました。

大きな犬を連れた親衛隊員がうろうろしているなか、突如目の前に大きな煙突が現れ、炎が上がっていました。

そこは死の収容所アウシュヴィッツでした。

その夜は地面に座ったまま待たされました。

エステルさんは大事にしまっておいたお菓子を取出して母と食べました。

焼却炉で煙になってしまう前に全部食べてしまおうと思ったのです。 |

クラクフのゲットー住民

|

翌朝、選別がありました。エステルさんと母親は右側のまだしばらくは生かされる列に押しやられました。

気がつくと一緒に貨車を降りた一行は半分の人数に減っていました。

次に右側の列の者たちは頭を丸坊主に刈られました。

なぜかエステルさん親子は男の子のように短くカットされただけで、丸坊主になった女性たちの嫉妬の視線を受けました。

再び並ばされて数を数えられ、今度はビルケナウに移されました。

ここでエステルさん親子は叔母のエルナに出会います。

ここでの叔母の存在は二人にとって天使のようにありがたいものでした。

叔母の妹がバラック長をしていたこともあって、時には温かいスープ、時には貴重な石鹸を手に入れることができました。

石けんは人間の脂肪でつくられているという噂も聞きましたが、信じませんでした。

バラック小屋ではあらゆる国の言葉を耳にしました。なかでもハンガリー語を話す人がたくさんいました。

同じ寝棚にいた若いハンガリー女性が病気で高熱を出した時、エステルさんの母親は面倒を見、叔母にもらったスープを飲ませました。

ある朝、彼女の体の冷たさに気づいてエステルさんは目を覚ましました。

一晩じゅう死体と寝ていたのでした。

ビルケナウで腕に入れ墨をされました。

エステルさんの番号はA26615、母はA26616でした。

翌朝にはシャワー室に連れていかれました。

今度こそもうおしまいと思った時、大井からは冷たい水が落ちてきました。

全員裸のまま並ばされ、ドクター・メングレ(アウシュヴィッツ収容所の親衛隊医師長)の前で再び選別がはじまりました。

髪を全部刈られなかったこともあって比較的元気そうに見えたのでしょう、エステルさん親子は右側の“生”の列に押しやられました。

次に連れていかれたのはアウシュヴィッツの中の“ムスター・ラーガー”と呼ばれるデモンストレーション用の収容所でした。

囚人たちが清潔なよい環境で生活していることを外国からきた使節団に見せるためのカムフラージュ用収容所でした。

ここではだれにも殴られることも小突かれることもありませんでした。

真新しいバラック小屋の中にはトイレも洗面台もあり、テーブルまで置いてありました。

しかし、エステルさんたちがここに連れてこられたのはメングレの実験材料になるためでした。

空襲警報のサイレンが鳴るようになりました。

いつも最初にパニック状態になるのはドイツ人でした。

メングレも逃げ出したのか、実験はなく、かわりに毎日雪掻きに出されました。

*

一九四五年一月一八日、“死の行進”がはじまりました。

“死の行進”とはソ連軍の接近を前にドイツ軍がとった証拠隠滅行動のひとつで、囚人をおもに徒歩でドイツ本国に強制移動させました。

五列に並んだ数千人のグループは親衛隊の見張り兵に囲まれてアウシュヴィッツを出発し、来る日も来る日も歩き続けました。

立ち止まっても、しゃがみこんでも射殺されました。

飢えと寒さと疲れに苦しめられたこの行進は収容所生活にも増して苛酷なものでした。

エステルさんたちは途中からは無蓋貨車で、まずはラーヴェンスブリュック(ナチス・ドイツがドイツ北東部につくった女性専用の強制収容所)へ、続いてマルホフ、そしてライプツィヒに運ばれました。

一九四五年三月末、ライプツィヒから再び行進がはじまりました。

ユダヤ人、ポーランド人、そしてロシア人からなる数百人の女性だけのグループでした。

たえまなく降る雨の中、飲み物も、食べ物もなく、人々はばたばたと道路脇の側溝の中に倒れ、動かなくなりました。

やがて戦闘の前線が近くなり、一方からはアメリカ軍が、もう一方からはロシア軍が迫っていました。ドイツ兵はいら立ち、ささいなことで発砲しました。

エルベ川に達すると、彼らはもう何の反撃もせずに逃げ出しました。

一九四五年四月二四日、エステルさん親子はエルベ川岸で解放の日を迎えました。

*

母親とクラクフに戻ったエステルさんは一五歳半になっていました。体も心もぼろぼろの状態でした。

クラクフには自分のホロコースト体験を話す相手もなく、いつしか彼女は詩や思い出をノートに書きつけるようになりました。

それは傷ついた心の告白でもありました。

その後、下シロンスク地方の小都市ゾンプコヴィツェに仕事を得て、そこで働くようになり、ようやく人間らしい生活を取戻しました。

しかし、エステルさんは自分がユダヤ人であることを隠して働き、そのことに次第に耐えられなくなります。

そしてイスラエルヘの移住を決意しました。

ゾンプコヴィツェで偶然出合い、すぐにお互いに好意を抱くようになったヘネク(彼はゲットーで生活していた時に従姉妹ハラのところに集まっていた若い仲間の一人)と母を伴い、フランス、ドイツを経由して、一九四八年九月一三日、ついにエステルさんはイスラエルに上陸しました。

「この日が私にとって人生最良の日だった」と彼女は言います。

イスラエルには詩と思い出のノートも持参しました。そして五〇年後、エステルさんは孫たちの世代に読み継いでもらうために、その回想記を出版することにしました。

それが『家までの遠い道』です。回想記の“はじめに”には次のように書かれています。

「戦争が終って五〇年以上が経つというのに、私の心の傷は癒されることなく、今も痛みます。この本を読んでそのことを理解してほしいのです」

4 ミリアム・アカヴィアさん top

「まだ小さかった頃、兄が私に聞きました。

『ねえ、魂って死んだ後も残ってると思うかい?』と。

私が返事に困っていると兄はすかさず続けました。

『僕は信じるな。絶対に信じる。体は死んでも魂って生き続けるんだよ』

あれから長い年月が経ちました。

今、この会話を思い出す時、兄のいうとおりだったと思います。

兄の誇り高き魂は苦痛に苛まれた肉体から解き放たれ、壁と有刺鉄線の上、さらに地面を覆う煙の上へと舞い上がり、自由へと抜け出した。

私はそう思いたいのです」 |

これはイスラエルの作家ミリアム・アカヴィアさんの著書『青春の秋』 (JESIEN

MLODOSCI)の中の「読者へ」の一節です。

|

強制的立退きでクラクフを出るヤダヤ人(1940)

|

一九四一年春、一三歳のミリアムさんはユダヤの墓標の形をした壁に囲まれたゲットーの中で、両親と祖母と兄と姉とともに三部屋に一八人が押し込まれる生活をはじめました。

状況は日に日に悪くなり、ドイツ兵は家や地下室の中から住人を引きずり出し、広場に連行しました。

連行者はそこで衣服を剥ぎ取られ、走らされ、そしていずこへともなく移送され、その姿を再び目にすることはありませんでした。

一九四二年六月の二度にわたる強制移送行動で二組の叔父夫婦も移送されました。

そして一〇月、再び行動がはじまりました。

ミリアムさんは残された叔父夫婦の小さな子供たち三人を連れ、祖母とともに地下室に身を潜めました。 |

強制移送されるゲットー住民(1942)

|

かろうじて座ることのできるスペース、暗闇、悪臭。外からは銃声と叫び声、悲嘆の声が聞こえました。

まさに悪夢を見ているようでした。

両親が長男に続いて次女ミリアムさんをゲットーから出し、ルヴフ(現ウクライナのリヴォフ。第二次世界大戦でソ連領となるまではポーランド第二の都市だった)に逃がそうと決心したのは、この一〇月の行動の直後でした。

わずかに残っていた財産をはたいて父がようやく手に入れた新しい身分証明書では、兄のイージョはユレク・コヴァリク、ミリアムさんはアンナ・ヴァレフスカというポーランド人になっていました。

一〇月末、ミリアムさんは戦前に通っていたポーランドの学校の制服を身につけ、学生鞄を抱え、毎朝夜明けとともにゲットーの外に労働に出る父と姉のグループに紛れ込み、父のダブダブのコートの中に隠れながらゲットーの門を出ました。

父があらかじめ手はずを整えておいた親切なドイツ人(彼の娘はポーランド人と結婚していた)の家で大きなバスケットを受取り、意図的に土着の襟に鉤十字のマークをつけたそのドイツ人に見送られて、クラフフ中央駅からルヴフ行きの三等車両に乗込みました。

ルヴフの駅には一〇日前に着いていた兄が出迎えてくれました。

兄は、ワルシャワ防衛戦で肉親を失い、クラクフを経てここルヴフで叔母を探しているポーランド人として一部屋を二人の男性と共同で借り、寝泊まりしていました。

一人は兄より二〜三歳年長で、自らフォルクス・ドイチェ(ドイツとオーストリア以外のヨーロッパに住んでいたドイツ人)と名乗るマクシミリアン、もう一人は三二、三歳のブロンドの髪の男性で、いつも黒いピカピカの長靴を履き、親衛隊員の軍服を着ていました。

しかし彼は本当はパレスというユダヤ人で、父はこのパレスを通じて二人の子供のルヴフでの滞在手続きを進めてきたのでした。

ミリアムさんが抱えてきた大きなバスケットの中身は戦前に祖母が営んでいた店の商品で、テーブルクロス、ゴブラン織物、毛糸の手袋や帽子などでしたが、兄妹はしばらくの間、その品物を売ってパンを得ました。

兄はすぐに仕事探しをはじめますが、住民登録をしていないという理由で、すべて断られてしまいます。

一方、ミリアムさんは住込みで子守と家事をする仕事をみつけました。

ところが、いつもおどおどしている彼女の挙動に不審をもった雇い主に問いただされ、ついに自分かユダヤ人であることを白状してしまいます。

ユダヤ人だけではなく、ユダヤ人を雇った人間も死刑になる時代でした。

ミリアムさんはこの女性の家を出て、再び兄の部屋に居候しました。

そこにはプライベートな空間などありませんでした。

ある日、ミリアムさんはお兄さんとともに外出先から戻る途中、突然現れた二人の見知らぬ男性に身分証明書の提示を求められました。

兄の顔から血の気が引き、ミリアムさんも震えだしました。

兄は恐怖を抑えて提示の理由を聞きました。

一人は折り襟を開いて鉤十字の丸いマークを示し、もう一人はゲシュタポ(ナチス・ドイツの秘密国家警察)の私服刑事だと名乗りました。

兄妹はそれぞれのポケットから身分証明書を出しました。

どちらも姓は違うのに同じように新品の証明書で、そのことがさらに疑いを招き、二人の男はふたつの証明書を何度も眺め回しました。

そのうえ、兄を近くの建物の玄関口に連れ込み、ズボンを下ろすように命じました。

ユダヤ人の男子は生後すぐに割礼を受けているので性器をみるとすぐにユダヤ人と判明するのです。

兄の抗議釈明もむなしく、ゲシュタポは二人を連行しようとします。

その時、ミリアムさんは両親から本当に困った時に役立てる上うにとあずかってきたダイヤの指輪のことを小声で兄に告げました。

“お母さん! 許して! あなたの大切にしていた指輪を残忍で怪物のような人に渡してしまいます。

私たちの命と引き換えに”ミリアムさんは心の中で叫びました。

ようやく返してくれた身分証明書を引ったくるようにして受取ると、兄と妹はそれぞれ別の道を通ってほうほうの態で寄宿先に戻りました。

彼らは本当はゲシュタポなんかではなく、ただ装っているだけだったのかもしれません。

当時は多くの人がそうやってユダヤ人狩りをしては金品を巻上げていました。

数日後、通りで普通とは違う路面電車を何台も目撃しました。

ユダヤ人の老人、女、男、子供がぎゅうぎゅうに詰め込まれ、まるで死霊を乗せたような電車でした。

乗降ステップには親衛隊員が銃口を車内に向けて立っていて、電車は停留所には停まらずに、猛スピードで駆け抜けていきました。

ほとんどの通行人は意識的に目をそらしていました。なかには吐き気に襲われ、吐いている人もいました。

その日の夕暮れ時、同居人のパレスが一人の女性と子供を伴って帰ってきました。それはパレスがユダヤ人移送電車から引っ張り出した彼の妹とその子供でした。この日の行動でルヴフ・ゲットーでは数子人のユダヤ人が銃殺されました。

その夜、ミリアムさんは一つのベッドにこの女性と子供と縮こまるようにして寝ました。

翌朝、パレスは妹とその子供をゲットーに戻す決心をしました。ミリアムさんの兄はパレスに手を貸し、彼らをゲットーまで送っていきました。

兄が永久に姿を消しだのはその時です。

|

強制労働の雪かき

一九四二年の秋は寒くさびしい秋でした。ミリアムさんはルヴフで一人で生きていくことには耐えられず、クラクフに戻ってきました。

大好きなクラクフは戦前のクラクフではなく、一家は同じ町でありながら、ゲットーの壁の中で暮らしています。

一ヵ月前の脱出の時と同じように今度も父と姉の労働グループの中に紛れて彼女はゲットーに再びもぐり込みました。

両親はもちろん、祖母も姉も、そして児童施設に預けられていた小さないとこたちも大喜びでした。

兄の行方不明の知らせは両親に大きな打撃を与えました。

が、どこかで生きていることを信じようとしました。

|

クラクフ・ゲットー住民

|

クラクフ・ゲットーに戻った翌日、一家にまた不幸な事件が起こりました。

密告者のせいで家宅捜索を受け、ミリアムさんのポーランド人としての身分証明書がみつかってしまったのです。

両親はすぐに彼女を洋服クンスに隠しました。

しかし、ODマンはちょうど帰宅した姉のレリを身分証明書の持ち主と思い込み、ユダヤ警察の刑務所に留置してしまいました。

両親は八方に手をつくし、なけなしのお金で姉を釈放してもらいました。

その頃から父は弱気になり、自殺を口にするようになりました。

これからさき苦しみ続けるよりもガス栓を開くか、青酸カリを手に入れて死ぬ方が楽だと考えました。

母は家族のために思い止まるようにと父を説得しました。

やがてゲットーのさらに南にあるユダヤ人墓地に収容所を建設していること、近いうちにゲットーが解体されることが、人々の耳に入るようになりました。

多くのゲットー住民は、ユダヤ人を人間並みに扱ってくれるという、ズデーデン出身の親衛隊員オスカー・シンドラーが経営するホウロウ容器工場に入ることを望みましたが、それにも限度がありました。

母はオーストリア人のマドリッチが経営する縫製工場で働いていました。

彼も善良な雇い主で、捕われの労働者のために少しでもましな環境と食事を確保する努力をし、時には家族に食料を持ち帰ることも許していました。

住民の間に彼ら雇い主がみんなを救出してくれるのではという期待感が広まりました。

地下活動をしている若者たちはその無意味な期待感を一掃しました。

ユダヤ戦闘団のドレク・リーベスキントや“戦うパイオニア”という小さな地下新聞の編集者シムション・ドレンガーは雇い主を信用してはいけないというビラを配布しました。

一九四三年三月一三日、仕事に出た父と姉はゲットーに戻らずに、ドイツ兵に促されてそのままプワシュフ収容所に入り、母も他の縫製工場従業員とともに朝からプワシュフ収容所に向かいました。ゲットーには今までにない緊張感が走り、パニック状態になりました。“労働力のある者”は五列に並ばされて収容所に向かい、“労働力のない者”は残されて、児童施設や病院のあるゲットーB地区に追いやられました。収容所長アーモン・ゲートは馬にまたがり、手には鞭を、腰にはピストルを下げて現れました。きばをむき出して狂ったように吠える二匹の犬を伴っていました。

ミリアムさんはいとこたちに服を着せ、髪を梳かし、彼らの震えている手を取って外に出ました。

「私を殺してください。子供と一緒でなければ収容所には行きません」ある母親は叫び、けられ、殴られ、まるでごみのように投げ捨てられています。わが子と一緒にゲットーB地区に残る女性、なかには子供をリュックに詰め込む人もいました。

朝、姿を消した祖母が目に入りました。祖母はプワシュフ収容所へ出発する列の中に混じり、まるで若い女性のように行進し、ゲットーの門を出ていきました。

「あんた、気が変になったの? 幼い子供は置いていくのよ。あんたにはどうにもならないの……」そばにいた女性がミリアムさんに言いました。

その時、突然幼いいとこたちはやにわに彼女の手から引き離されました。

「ぼく、耳が痛い上」従弟のアルシの声。「わたし、疲れた」従妹のエルニャの声。

「もうすぐだから」ミリアムさんはなぜかそう声をかけていました。何がもうすぐなのか自分でもわかりませんでした。

誰かに押され、気がつくといとこたちは向こう側、ミリアムさんはこちら側に並んでいました。

彼女は行列の中に引き込まれ、そのままゲットーをあとにしました。

*

プワシュフ収容所のバラック小屋の寝棚に母と姉に挟まれて寝ました。

今はここが“わが家”でした。

“どうして私は幼いいとこたちと残らなかったのだろう”その思いがミリアムさんを苦しめ、切れ味の悪いナイフで心臓をえぐられるような痛みを感じました。

翌朝、男も女も全員が点呼広場に集められ、フオプチッツァ*

が列の人数を数えました。

「子供たち! 子供たちがくる!」

* フオプチッツァ=少年のように髪を刈り上げ将校服に身を包み収容所長アーモンーゲートの命令に盲目的に従って収容者を虐待した少女たち。

その時、まるで電流のように情報が駆け抜けました。

数台のトラックが点呼広場を通り、“フヨヴァ・グルカ”と呼ばれる丘の方に抜けていきます。

同時に点呼広場では絞首刑がはじまりました。吊り下げられた体が揺れています。

フオプチッツァは絞首台に目を向けるようにと命じました。

ミリアムさんは息を殺して“死の丘”の方に耳をすませました。

母のように自分を慕ってくれた幼いいとこたちは永遠に消えてしまいました。

プワシュフ収容所での一年と七ヵ月にわたる生活がはじまりました。

ミリアムさんは母と姉とともにストッキングやセーターをつくる工場の同じグループで毎日一〇時間働きました。

祖母と叔母のマーニャも違うグループにいました。

祖母と叔母は始終(しじゅう)祈りの言葉を唱えていました。

とくに叔母は神を信じ、すべてのことが神のおぼし召しだと思っていました。

“地獄のようなゲットーや収容所の状況も神のおぼし召しというのなら、一体その神とは何者だろうう………”

ミリアムさんは叔母を理解できませんでした。

バラック小屋では虱(しらみ)に悩まされ、とくに母の足は炎症を起こして、敗血症を併発する心配が出ました。

労働不能の病人を待っているのはフヨヴァの丘での銃殺。

ミリアムさんは父に相談しようと、暗くなるのを待って男性用バラックに向かいました。

この時刻、収容所の男女は闇に紛れて思い思いの人を訪ね合っていました。

父の姿を見て、彼女は愕然としました。

昔の面影もなく、やせ細った体にただぶらさがっているだけの衣服。

その上には黄色のペンキで上から下へと印が付けられ、髪は“ロゼン・プロメナーデ(虱の遊歩道)”の名前どおりに六〜七センチの帯状に刈られています。

父はこの姿で町中を通って労働に出ているのです。

それは逃亡を防ぐためだけでなく、明らかに人間を陥(おとしい)れ、辱(はずかし)めるための手段でした。

「母さんはどうしてる?」父はたずねました。

口ごもる娘に父はつぶやくように続けました。

「父さんは人生を信じ切っていた……

いろんなプランを立てていた……

母さんはパレスチナに行きたがっていたのに……父さんは先のばしにしていた。

仕事がうまくいっていたし、まだ時間があると思っていた。問違いだった。

あの時、思い切っていたなら……」

父は有刺鉄線越しに娘の手を取り、その甲に唇をあてると、背を向けて戻っていきました。

娘はその場に立ちつくし、言葉もなく父の後ろ姿を見送りました。

数日後、ミリアムさんは寝棚から立ち上がることができなくなりました。

危険を承知で収容所内の病院で診察を受けた結果、重い関節炎で、心臓にも異常があることがわかり、入院せざるをえませんでした。

しかし、しばらくすると病院閉鎖の噂がたち、姉がまだ起きあがれない妹のミリアムさんを連れ出しにきました。

祖母と叔母がスカルジスコ・カミェンナ(ワルシャワとクラクフの中間にある小都市)の兵器工場に移送され、消息が絶えたのもその頃です。

「おばあちゃんはあんなに生きたがっていたのに。いつになったらすべてが終わるのかねえ?」

母は震えるような声で言いました。

「永久に終わらないよ」ミリアムさんは小声で答えました。

たとえ生きのびたとしても、この地獄は永久に私たちの中から消えることはない、と思いました。

病が癒えないままに数週間、数ヵ月が経ちました。

ミリアムさんは多くの記憶力、思考力を失い、断片的なことしか頭の中には残らなくなりました。

ある日、マウトハウゼンに移送される男たちが点呼広場に集められ、その中に父の姿がありました。

娘は父のもとに忍び寄り、寄り添いました。

ルヴフから再びクラクフ・ゲットーに潜り込んだ時のように、また父のコートの中に隠れて一緒に貨車に乗り込みたかった……しかし、父はコートなんか着ていません。

「母さんと姉さんのところに戻りなさい。三人一緒にがんばりなさい。父さんのかわりに母さんを頼むよ」

それが父の最後の言葉でした。この言葉だけはミリアムさんの中にしっかりと残りました。

アウシュヴィッツ・ビルケナウ収容所の死の門(1944) |

アウシュヴィッツ・ビルケナウの死体焼却炉 |

一九四四年一〇月末、ミリアムさんは母と姉とともに“アウシュヴィッツ”と書かれた貨車に押し込まれました。

誰かに頭を踏みつけられ、片足が他人の体にからまり、プワシュフ収容所からアウシュヴィッツヘの旅は永遠に続くかと思われました。

ようやく目的地に着き、降ろされると、目の前には摩天楼のように巨大な煙突から石炭のように真っ黒な煙がもくもくと上がっていました。

入れ墨の列に並びました。

「番号のない者はガス室行き、番号を持つ者はスープとパンがもらえるよ」と誰かがそっと慰めてくれました。

A26804、それがミリアムさんの番号です。

続いて最初の選別、列からはずされ、どこかへ追いやられた人々をその後、目にすることはありませんでした。

選別の後、今度は浴場に追いやられ、入口でRJFという文字が刻まれた石けんを渡されました。

ライネ ユーデイツシェ フェット(純正のユダヤ人の脂肪)のことだと誰かが言いました。

ミリアムさんは反抗し、叫び、ドイツ兵を殺してやりたい衝動にかられました。

しかし、実行に移すにはあまりに無力で、小枝のように細い足は自動の機械のようにひとりでに浴場に向かって行きました。

天井からは熱い湯と冷水が交互に落ちてきます。

沐浴の間中、彼女はこの石けんから一刻も早く逃れることだけを考えていました。

選別は一度だけではなく次の日も、また次の日もありました。

ある選別でミリアムさんは見覚えのある顔に出会いました。

その老いた女性は娘と一緒でした。

若い娘は自分の体で年老いて乳房の垂れさがった母の裸身を隠すようにして進んでゆきました。

その時、偶然に捕らえたその老母の視線をミリアムさんは今も忘れることができません。

この母娘は次の選別でガス室へと消えました。

最後まで神を信じていた叔母の娘レーニャも選別で列からはずされました。

前日、ミリアムさんはレーニャからパンティをもらいました。

暖房具もコートもなく、いつも外気温にさらされている収容所の生活でパンティを履いているかいないかは、生死にかかかることでした。

ミリアムさんの感謝の言葉も聞かず、レーニヤは帰らぬ人となりましました。

ビルケナウでは来る日も来る日も数キロも離れた森に巡れ出されて木を切らされ、その材木をある場所から別の場所へと運ばされました。

全く無意味な仕事で、ただ無力の者をいじめるだけの労働でした。

見張りは一人だけだったので逃げようと思えば、逃げ出せたかもしれません。

しかし、逃げたところで誰のドアを叩けばよいのでしょう。

この世にまだ善良な人間が存在するとはミリアムさんにはもう思えませんでした。

もしこの世にまだ善人が本当にいるのなら、ここで起こっていることを黙ってみているはずはなく、すぐにも救出にきてくれるはずでした。

苦しい旅はアウシュヴィッツ・ビルケナウからさらにベルゲン・ペルゼン(ドイツ北西のツェレの近くに一九四三年七月に設立された強制収容所)へと続き、ここでミリアムさんは母を失いました。

ヨーロッパを脱出、ミリアムさんがイスラエルド川かったのは終戦の翌年のことです。

現在、ミリアムさんはイスラエルのテルアビブで作家として活躍する一方、“イスラエル・ポーランド友好協会”の会長としても活動しています。

第八回ユダヤ文化フェスティバルの一環として開かれた講演会では、彼女は大勢の聴衆を前に「イスラエルの若者はどのような本を読むか、どんなポーランド文学が翻訳されているか」等をわかりやすいポーランド語で語りかけるように話しました。

講演後、私は古本屋で見つけたミリアムさんの著書『青春の秋』を手にしながら声をかけてみました。

その本の表紙を飾っているのはお姉さんとお兄さんにはさまれて微笑んでいる幼いミリアムさんの写真です。

私の目の前にいる知的なミリアムさんの顔には、深い皺(しわ)がたくさんあるものの、写真の中のあどけない少女の面影が残っていました。

私はできるだけ早く『青春の秋』を翻訳して日本の人々に紹介することを約束し、ミリアムさんと別れました。

そして数週間後、クラクフ在住の知人を介して、帰国したミリアムさんから新しい版の『青春の秋』が私の手元に届きました。

|

クラクフのユダヤ人墓地

ユダヤ人墓地の管理人の子供たち

|

top

****************************************

|