|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

一 チャーチルの青少年時代

1 世紀の偉人生まれる top

サー・ウィンストン・チャーチルは、一八七四年十一月三十日、イングランドのオックスフォード州ブレニムの、祖父モールバラ公爵の城のような館(やかた)で生まれた。生まれたのは夜で館では、盛大なパーティーがひらかれていた。

父のランドルフーチャーチル卿は、大蔵大臣までやったえらい政治家だった。

母はニューヨーク・タイムスと銀行の経営者であった、レオナード・ジロームという人の令嬢で、ジェニー・ジェロームというアメリカ女性であった。

このようにチャーチルは、もともと名門の出である。

祖父モールバラ公爵は、アイルランドの総督であったとき、父のランドルフ・チャーチル卿は、祖父の秘書として一緒にいっていた。このためチャーチルは、父母につれられて、二歳のときから五歳まで、三年間の幼年時代を、アイルランドですごした。 |

(左)父のランドルフ・チャーチル卿

(右)母のジェニー・ジェローム・チャーチル

|

チャーチルは、父母と一緒に、リットル・ロッジという総督官邸のそばの屋敷に住んでいた。

このころ、チャーチルが四歳のころと思うが、乳母(うば)につれられてロバに乗って散歩にでかけた。

そのとき、むこうからすすんできた軍隊の行列を見て、ロバはおどろいた。

そして、ヒーンと声をあげてとびあがったので、小さなからだのチャーチルは、ぽんとふり落とされて、気絶してしまった。

このことをチャーチルは、一生わすれなかった。

リットル・ロッジで、チャーチルは家庭教師について勉強させられることになった。

チャーチルは、この勉強がひどく嫌だった。

勉強させられるのが嫌で、チャーチルは近くの森に逃げたりしたが、やはり、どうしても勉強しなければならなかった。

チャーチルはこんなとき、母がなんとかいって助け舟をだしてくれないかと思ったが、母は、家庭教師の味方をするので、どうにもならなかった。

一八八〇年、イギリスの内閣がかわったので、祖父は総督をやめてイングランドに帰った。

チャーチルは、やがて七歳になって、学校へあがらなければならなかった。

チャーチルにとっては、学校というところは、嫌だった。

しかし学校にいけば、たくさんの友だちができて、一緒にあそべるから、おもしろいかもしれないと思ったりした。

父母がえらんだ学校は、上品だが金のかかる学校だった。

セント・ジェームスという学校で、母が汽車に乗せて、そこまでつれていった。

母は校長によくたのむと、「よく勉強するんですよ。」といって、帰っていった。

この学校は規則がきびしく、校長先生はさっそくラテン語の勉強をさせた。

チャーチルには、それがバカバカしいとように思われたが、校長先生は、しっかり勉強しないと処罰するといった。

チャーチル少年は、このきびしい学校で二年をすごした。

チャーチルは早く、この学校から家に帰りたかった。

早く学期末がきて、さっさと家に帰って、おもちゃの兵隊をならべてあそぶのを、毎日のようにまった。

チャーチル少年は勉強は嫌だったので、いつもビリだった。

自分のすきでない勉強は、どうしてもしたくなかった。

チャーチルは、少年時代から、非常に強情な子だった。

そのうちチャーチル少年は、病気になって父母のところへ帰った。

一八八三年、チャーチルはブライトンというところの、婦人が経営している学校へいれられた。

ここは前の学校より立派ではなかったが、先生たちはやさしかった。チャーチルは、ここに三年間いた。 |

7歳のころのチャーチル

|

ここでは、自分の好きなものを勉強することができた。フランス語、歴史、詩の暗唱、それに乗馬と水泳。

2 ハロウ校時代 top

チャーチル少年は、十二歳になった。彼は入学の試験地獄に直面しなければならなかった。

そして、その後七年間、彼は嫌々ながら学業をつづけた。

チャーチルは、歴史とか詩歌とか作文なら、自信があったが、試験にはいちばんにが手のラテン語をだされた。

ハロウ校という、名門の子弟が入学する学校の試験をうけたが、ラテン語はさっぱりできなかった。

それでも校長のウェルドン先生は、チャーチルという少年を見たとき、このむっつりした少年に興味を感じた。

ラテン語の試験はさっぱりできなかったが、ウェルドン先生は、チャーチル少年の入学をゆるした。

人物というものは、一片の紙に答案を書くだけでは判断できない、人間は、長い目で見なければいけないと、校長先生は判断したようである。

チャーチルは、この校長先生を、えらい人だと、いつまでも思った。

チャーチルは、四級の第三組――これは最下級である――に編入された。

そして、チャーチルは、名前をよばれる順番も、ビリだった。

生徒たちのなかでよくできる少年たちは、ラテン語とかギリシア語をまなんだが、チャーチルはできない生徒なので、英語をまず教えられた。

しかしこれは、チャーチルの将来にとって、おもいがけない収穫だった。

チャーチルは、ソマビルという先生から英語を教えられたが、この先生とチャーチルの呼吸はぴったりと合った。

先生の教えかたは、非常にじょうずだった。

チャーチルは、自分の国語である英語の基本を、このとき完全に身につけた。

将来の名文家、名演説家の基礎は、ここでできたのだ。

チャーチルがハロウ校に入学したのは、夏の学期からであった。 |

15歳ごろのチャーチル

|

この学校には、いままで見たこともないような、大きなプールがあった。

プールには、橋が二つもかかっていたので、それは川のようだった。

チャーチル少年はこのプールでさかんに泳ぎ、アスファルトのふちにあがっては寝そべって、カステラを食べた。

こんなとき、ほかの裸体の学友たちが、そっとうしろからしのびよって、水のなかに突き落としてよろこんだ。

チャーチル少年も、こんなわるふざけでは、他人に負けなかった。

さかんに学友を水中に突き落としては、大口をあけ、腹をかかえてわらった。

入学してから一ヵ月ほどしてからのことである。

一人の生徒が、タオルで身をつつんで、水のそばに立っていた。

なにか考えているようすだったので、これはいいカモだとばかりに、チャーチルはそっと彼のうしろにしのびより、えいっと声をかけて、彼を水中に突き落とした。

ザンプと水中に突き落とされた彼は、くるりとこちらをむくと、その目はいかりに燃えていた。

おそろしいけんまくで水中からあがると、チャーチルめがけてとびかかってきた。

チャーチルはサッと逃げたが、たちまち追いつかれ、彼は、「このやろう」と、つかみかかると、チャーチルを、プールの深いところめがけて突き落とした。

チャーチルは、ぬれたネズミのようになってはいあがると、みんなはそばによってきて言った。

「あたりまえだよ。きみは知らないのか。あれは、六級の寮長のアメリーだぞ。体操の名人だしフットボールの選手なんだ。」

チャーチルは、すごすごと上級生のそばにいって、「ごめんなさい。」と、あやまった。

「ぼくは、あんたを四級生だと思ったんです、あんまり小さいから。」

彼はムッとおこった顔で、「なまいきだぞ、気をつけろ、ばかやろう。」と、どなった。

このときの上級生が、後年、おなじ内閣の同僚となったのも、ふしぎな縁である。

チャーチルは英語をよく勉強したおかげで、詩の暗唱などを見事にやってのけた。

また成績はビリだったが、一生懸命に努力したおかげで、陸軍への予備試験にも合格した。

チャーチル少年は、ひどく機転のきくところがあり、試験の前夜、最後のヤマをかけるために、くじをひいた。

すると、ニュージーランドの地図とでた。そこで、ここに力をいれて暗記した。

試験には、幸運にもそこがでた。よい成績をとったことは、いうまでもない。

チャーチルは、もともと、軍隊が好きだった。

小さいときから、おもちゃの兵隊をたくさん集め、その数は千五百にも達した。

チャーチルは、この兵力を二つにわけて、戦争ごっこをやってよろこんだ。

彼は小さいときから、戦うことに非常な感激をおぼえる子だった。

それに父は、とてもこの子は、法律などをやれる子ではないと思っていたので、軍隊にいれてやろうと考えていた。

軍人になれば、あるいは立派に成功するかもしれないと思ったのだ。

チャーチルはハロウ校で四年半おくったが、そのうち三年は、軍事部予科にいた。

ここでも、彼の成績はビリだった。彼は三年生のとき、年令がおおかったので、寮の当番長に任命された。

彼ははじめて、人の上に立ったわけである。

3 陸軍騎兵学校へ入学 top

チャーチルは、サンドハースト(陸軍士官学校)に入学するため、三度受験した。

つまり二度、失敗したのである。そこで、ハロウ校を退学して、決死の覚悟で予備校に入学した。

このときチャーチルは十八歳であった。

あるとき叔母のレーディ・ウィムポーンが、パーンマスに邸宅を持っていたので、冬のあいだ、チャーチルは、十二歳になる弟と十四歳になるいとこと、そこにあそびにいっていた。

血気さかんの少年たちは、イギリス海峡にのぞむ岸辺で、鬼ごっこをはじめた。

二人に追われたチャーチルは、崖と崖のあいだにかけられた、そまつな一本橋の上から、下方にある木の枝にとぴおりて、つかまったはずだったが、ついに、約九メートル下の地面にどしんと落ちたまま、意識不明におちいっていた。

急報に接した父母は、とるものもとぴあえず現場にかけつけこえらい医師をよんで、手当をした。

チャーチルは、やっと三日めに意識をとりもどし完全によくなるまでには三ヵ月もかかった。

大けがをしたあとだったので、チャーチルは入学試験の準備にじゅうぶんとりかかれなかった。

しかし、今度はどうしても合格しなければならないと決心した。 |

サンドバ−スト陸軍士官学校

チャーチル(左)とその兄弟たち(1894年)

|

こうして彼は、三度めの受験でやっと、サンドハース卜士官学校に合格した。

彼の入学したのは、騎兵士官候補生のほうだった。歩兵より騎兵のほうが、入学しやすかったのだ。

しかしチャーチルは、騎兵のほうをよろこんだ。

馬に乗れるし、制服は歩兵よりも、はるかにけんらんたる美しさだった。

彼自身はひどく得意だったが、父のランドルフ卿は、陸軍にはいらなかったのを残念がった。

そして長々と不満を述べた手紙がきた。父には叱られたが、チャーチル自身は満足していた。

あと一年六ヵ月で、さっそうとした本当の騎兵将校になれるのだ。

この夏チャーチルは、弟と一緒に家庭教師につれられて、スイスへ旅行した。

できるだけ歩こうというわけだが、もちろん汽車にも乗る。ただ、できるだけ無銭旅行式にやろうということだいった。スイスの山々の雄大な景色は、若いチャーチルの心をうばった。ダルン高地の山頂を照らす夕陽は、このうえもなく美しいものだった。

しかし、ローザンヌ湖で事件がおこった。

チャーチルは、この湖で、ある少年とボートをこいで沖に出た。

岸から一・六キロほどのところで泳ごうということになり、裸になっていい気持で泳いでいるうち、いつのまにか、ボートは、九〇メートルもむこうに流されていた。

風がすこしでてきたため、ボートのともにあった小さな日おおいか、帆のかわりになり、どんどんむこうに走っていく。 |

スイスの美しい風景

|

チャーチルたちはポートを追って、やっと追いつきそうになると、またも一陣の風がさっと吹いて、ボー卜は、さらにむこうに流される。

チャーチルは、はじめておそろしい気持におそわれた。

ボートに追いつかなければ、湖水のまんなかで、おぼれ死にするだけだ。

湖の岸には、豪華なホテルや別荘がならび、そのうしろには、山々がそびえ立っている。近くには舟はいない。

チャーチルはハロウ校時代には、泳ぎでは優勝したことがある。

そこで彼は、満身の力をこめてボートへすすんだ。

ボートはまた風によって距離をへだてたが、彼はなおもがんばって力泳し、ついにボートにつかまった。

そしで、泳いでいる少年のところへ、こいで戻った。彼は、このことをだれにもいわなかった。

しかし彼は、このとき湖水のなかに死神を見たと思った。

サンドハーストの課目は、戦術、築城、地形学、軍法、軍政だった。

このほか、教練、体操、乗馬訓練があり、競技は、好きなものをやれぱよかった。

軍隊の教育は厳格である。学課と教練でからだはつかれたが、チャーチルは、楽しい気持だった。

とくに、戦術と築城には興味をひかれた。父からは研究のためには、どんな参考書でもとどけられた。

また、戦史の参考書にふかく目をとおした。

チャーチルがサンドハーストで、いちぱんたのしんだのは乗馬だった。

何度も落馬したが、訓練は自分でもそうとうにつんだ。

田野を横断する競争や、障害物をとびこえる競争も、やった。

やがてサンドハーストの厳格な訓練と、礼儀正しい課程もおわりをつげることとなった。

ハロウ校時代のピリ生徒とちがって、ここでは、百五十名ちゅう八番の優秀な成績で卒業した。

一八九四年十二月、チャーチルは、陸軍騎兵少尉の資格を得た。

そのすぐあと一八九五年一月二十四日、チャーチルの父ランドルフ卿は死んだ。

そしてその年の三月、チャーチルは、驃騎兵(ひょうきへい=身軽に装備した騎馬の兵)第四連隊付少尉に任官した。

チャーチルは二十一部になっていた。

4 キューバ戦線へ top

チャーチルは、驃騎(ひょうき)兵第四連隊に赴任したが、連隊全体を通じて、実戦に参加した経験のある将校は、一人もいなかった。

将校たる者にとって実戦への参加は、なによりも名誉であり、また軍人として出世への道であった。

そして血気さかんな青年将校たちは、だれも戦場にでむくのをのぞんでいた。

みんな弾丸の下をくぐって、手柄をたてたかった。

チャーチル少尉も、その一人だった。

イギリス軍が出動できる戦争が、どこかでおこればよいと彼は思った。

戦争に参加できるなら、世界のどこへでも、彼は、でかける気持だった。 しかし世界のどこにも、このとき戦争らしいものがなかった。

ただ一個所だけ戦争があった。遠く大西洋をこえ、カリブ海をわたった情熱の島キューバである。

ここはかねてスペインがおさえていたが、キューバの反乱軍がスペイン軍を相手に、ゲリラ戦を演じていた。

そしてこのキューバのゲリラ戦は、いよいよ重大な段階にはいり、討伐にむかったスペイン遠征軍も、なかなかキューバ反乱軍を鎮圧できなかった。

遠いカリプ海のキューバ島で展開されている戦争!

しかしこれは、スペインとキューバとの戦争なのだ。この戦争には、イギリスは関係がないのだ。関係はないがい若いチャーチル少尉は、じっと地図に目をそそいで、胸をおどろかせた。

少年の日から夢にもみていた戦場への参加。

彼はなんとかして、この戦争に参加したいという気持を、おさえることができなかった。

チャーチルは、親しいレジナルド・バーンズ中尉に、自分のいだいている計画を話した。後年バーンズは将軍となって、フランスで長く師団長をやつた人である。

彼も当時は、功名心に燃える若い将校だった。

「一緒にでかけようじゃないか。」

「うん、でかけよう。」

二人の気持は、たちまち一致した。 |

驃騎兵第四連隊の将校として

キューバに行ったころのチャーチル

|

二人の話がきまると、チャーチルは父の旧友サー・ヘンリー・ウルフが、当時イギリスのスペイン大使として、首都マドリッドにいることを思いだした。

チャンスをつかむことにかけては、名人のチャーチルである。

そして一旦こうときめたら、すぐに実行にとりかかるチャーチルである。

チャーチルは、すぐに、サー・ヘンリー・ウルフ大使あてに手紙を書いた。

二人のためにスペイン軍当局から、キューバ戦線へでかける許可をとってくれるように、たのんだ。

長年スペインにいて、各国外交団の首席として勢力を持っていたイギリスの老大使は、チャーチルたちのためにスペイン政府にかけあってくれた。

そして、やがて、正式の許可書と、現地への紹介状がおくられてきた。二人の胸はおどった。

戦場にいけるのだ! 弾丸の下をくぐれるのだ。

こうして一八九五年十一月はじめ、チャーチル少尉とバーンズ中尉は、ニューヨークにむけて出発し、そこからキューバの首都ハバナヘの旅にのぼった。

太平の世にそだった若いイギリスの二将校が、生まれてはじめて、実戦の場に近づいたときの感激は、どんなに大きいものだったろう。

波青いカリブ海に浮かぶキューバの岸辺が、水平線上のかなたに姿をあらわしたとき、二人の胸はほとんどつまらんばかりだった。

キューバは、美しい島である。この緑したたる美しい島で、生死をかけた戦争が行われているのだ。

スペイン軍司令部をたずねたチャーチルたちは、ていねいにむかえられた。

紹介状をもらったマルティネズ・カムボス元帥は、前線で二人をむかえて部下を案内役につけてくれた。

戦線にむかうといっても、べつに銃声や砲声もきこえなかった。

それでも奥地へむかうとなれば、八キロも少数ではすすめないという。

「敵は、どこにいるんですか。」と、きけば、「どこにいるかわかりません。どこにでもいます。」と、いう。

どこからゲリラ部隊があらわれるか、わからないのだ。

しかしチャーチルとバーンズは、スペイン部隊とともに、奥地へ奥地へとすすんだ。

軍装に身をかため、拳銃には弾丸をこめて、馬に乗って武装した部隊とともに、すすんだ。

チャーチルは、冒険を期待してすすんだ。

太陽が照りつけるなかを、スペイン軍の長蛇の列は、森や林のなかを行軍し、午後には二時間から四時間の昼寝をした。真 昼にひと眠りするのは夜間の長時間の眠りより、はるかに精力を回復した。

チャーチルは、キューバでおぼえた昼寝を、そののち生涯つづけた。

この習慣は、チャーチルがキューバ戦線で得た、最大の収穫だったかもしれない。

チャーチルはのちに第一次世界大戦中、海軍大臣をやったが、昼食後一時間眠ることによって、二時間よけいに仕事をつづけることができたといった。

キューバ戦線には、はげしい戦いはなかった。しかし、うすきみの悪い毎日をおくった。

時々スペイン軍は、ゲリラ部隊の襲撃をうけ、そのたびに損害をうけたが、すばやいキューバのゲリラ部隊は、攻撃がおわると、どこともなく姿を消した。

ある地点で、それはある朝のことだったが、行軍する部隊は、休んで朝食をとっていた。

チャーチルは、チキンを食べていた。

とつぜん、近くの森のなかから、ゲリラ部隊の射撃をうけた。

バーン、バーンという銃声がしたとき、とっさに、チャーチルは、撃たれたと思った。風をきってとんできた弾丸の音が、彼の耳をかすめたのだ。 |

キューバの反乱軍

|

部隊は、どっと色めきたち、一隊の兵が、銃声のした森へとんでいった。しかし、なにも見えなかった。

ゲリラ隊は、すでに姿を消していた。

チャーチルは、ふと、ふりかえって見た。

すぐうしろにいた馬の胸に弾丸が命中し、血が地面にしたたり落ちていた。

この軍馬は、やがて死ぬのだ。

そう思うと、かわいそうでならなかった。

この翌日から、スペイン軍は、キューバのゲリラ隊をもとめて、さらに進撃した。

しかし、ゲリラ部隊は、まるで忍者のように、姿を消したままだった。

あるとき、チャーチルとバーンズは、スペイン軍の参謀の許可を得て、川で水浴することになった。

暖かい、気持のよい、きれいな川だった。

とつぜん、バーンと銃声がきこえ、つづいて一発、二発、それから、一斉射撃が始った。

川にどんどん弾丸が落ち、水は、パッ、パッととびちった。弾丸は、頭の上をはげしくとぶ。

チャーチルと友人は、おおいそぎで衣服を身につけた。

ここで、スペイン軍は、機関銃を持って敵を撃ちまくった。しばらく戦闘がつづいた。

約半時間の戦闘がつづいたあと、キューバのゲリラ隊は、味方の負傷兵を収容して退却した。

この夜、チャーチルたちが、小屋につったハンモックで寝ていると、またも敵の攻撃がはじまり、夜どおし戦闘はつづいた。

チャーチルのすぐそばにいた伝令が負傷した。チャーチルは、ハンモックからとびおりて、地面に伏せた。

翌朝、スペイン部隊は、またも敵をもとめて前進をつづけた。

こうしてスペイン軍は、姿なき敵のケープ隊をもとめて、戦闘をくりかえしながら進撃するのだった。

やがて進撃部隊は、道のないジャングルにつきあたった。もう、これ以上の追撃はできなかった。

スペイン遠征軍の進撃は、いつおわるかもわからなかったが、やがてスペイン軍は、追撃戦を中止してもとの海岸基地への帰路についた。

チャーチルとバーンズのキューバ戦線の従軍も、やがておわりを告げることとなり、この戦線をあとにイギリスに帰った。

チャーチルとバーンズの若い二人のイギリス将校は、これで、本当に弾丸の下をくぐる経験を得た。

それが彼らにとって、なによりのよろこぴであり、誇りであった。

5 時間におくれた失敗 top

一八九六年秋、驃騎(ひょうぎ)兵第四連隊は、インドへ出動することになり、その準備が春から始った。

出発までは休暇がもらえたので、半年ほど、母と一緒に暮らすことができた。

部隊へは週に二回か三回、通えばよかった。

このときは、チャーチルにとって、楽しい時期だった。彼はロンドンの社交界の、華やかなふんいきのなかにひたることもできた。

名門に生まれ、母は社交界でも名が売れた人だったので、彼は各方面のえらい人たちと出会った。

チャーチル少尉は、どこでも大もてだった。

このころ彼は、一つの失敗をした。

皇太子殿下のためにもよおされた週末の夜会にまねかれたが、これは若い一少尉にとっては、非常に名誉なことだった。

この席には、連隊長のプダパソン大佐も列席した。

夜会のひらかれたところは、ディープディーンの貴族の邸宅であったが、その夜会に出席するためには、六時のドーキングいきの汽車に乗らなければならなかった。 |

1897年ごろのロンドン市内

|

ところがチャーチルには、元来ふとっぱらなところがある。

いくらえらい人の前にでるからといって、ようするに、時間にまにあえばよいだろうと考え、時間ギリギリの七時十五分発の汽車に乗ることにした。

ところが、汽車に乗ってから気がついた。汽車は、八時十分につくが、駅から車で十分かかる。

しかしこれは、汽車が遅れないで、きちんとついたときのことである。

チャーチルはそろそろ心配になってきた。それに汽車は、各駅に停車し、おまけにだんだん遅れていた。

これは。こまった。皇太子殿下の列席される夜会に遅れては、紳士として、他人から軽蔑される。それに、ほかの人々よりも、時間をきちんとまもらなければならない軍人なのだ。

チャーチルは、あわてだした。そして、汽車のなかで、夜会に出席するときの服装に着かえはじめた。

みんなが見ている前なので、すこし恥ずかしかったが、そんなことをいってはいられない。

駅についたら、おおいそぎでかけつけなければならない。

汽車はかなり遅れて、もう八時四十分をすぎていた。

もう三十分ちかくも遅れている! 大変だ。

ドーキング駅につくと、むかえの召使が一人、とてもこまったような顔で、プラットフォームでまつていた。

二人は、馬車にとび乗って、二頭だての馬を大いに走らせた。だが、時間は、どんどんすぎていく。とても、まにあわない。

このとき、チャーチルは考えた。

こっそり、人に気づかれないようにはいって、そっとテーブルについて、なにかきかれたら、そのときは、うまく弁解しよう。

チャーチルはどたん場になると、はらをきめて、その場をきりぬける、大胆なところがある。

おおいそぎでかけつけたが、もう客は、みんな応接間に集まっていた。

この夜、まねかれた客は、全部で十四名だった。

それが、チャーチル少尉が到着しないために、十三名しか集まらなかった。

十三という席は、王室の人たちは、縁起が悪いといってきらうのだった。

殿下は、すでに八時半には、到着しておられた。殿下より十八分も遅れて、チャーチル少尉が到着したのだ。

普通ならぱ、全員がそろってお迎えもうしあげるところなのに、いちばん年の若い一少尉がおくれたために、そのほかのえらい人たちが、みんな迷惑しているのだ。

礼儀を大切にするイギリスの上流社会では、時間をまもらないのは、なによりも恥なのだ。

えらい人たちが、苦々しい顔で立っている。さすがのチャーチルもよわった。

チャーチルは、おそれいったかっこうで殿下の前にすすみ、「遅れて、もうしわけございません。」と、いった。

殿下は、「きみの連隊では、時間をきちんと守るよことを、教えないのかね、ウィンストンくん?」と、いいながら、上官のブラバソン大佐のほうをごらんになった。

大佐は、すっかりおそれいったかっこうである。

このような、かなり気まずい場面があってから、みんなは、二人ずつ食堂にはいり、人数は、ちようど十四人になった。

話がはじまって空気はやわらかになり、十五分ほどすると殿下は、おもしろいことをおっしゃって、チャーチルの気持を引き立ててくれた。

このときの失敗を、チャーチルは一生わすれなかった。

このことがあってからチャーチルは、絶対に時間に遅れないことを、心に誓った。

一度失敗したことを二度くりかえさないように固く心にきめて、それを実行したチャーチルは、えらいといわなければならない。

6 インドヘ旅だつ top

インドへ出発するときが、やってきた。千二百名を乗せた輸送船が、サザンプトン港を出発した。

二十三日の航海のあと、船は、ボンベイについた。

初めて見るアジアの風景は、青年将校チャーチルには、めずらしかった。

「ああ、インドへやってきたのだ。」と、船べりに立って陸地をながめたチャーチルは、こう一人ごとをいった。

上陸の第一夜は、広い野原に張られた大テントのなかですごした。

あくる朝、頭にターバンをまいたイシド人たちがゾロゾロとやってきた。

みんな召使がしらとか、衣装係とか、馬丁にやとってくれと頼みにきたのだ。

インド駐留中のチャーチルの将校としての生活は楽しいものだった。

制服や衣類の世話は衣装係に、馬は馬丁に、金は召使がしらに渡しておけば、あとは一切心配はなかった。

インド人たちはまじめに奉仕してくれた。将校たちは、まるで王侯のような生活だった。

駐留した土地はインドの南の高原で、フランスの国ほどなある大きなこの地方の治安は、バンガローアとセカンダラバッ卜というところに、二千名か三千名のイギリスの守備隊がいて、まもられていた。

このほかにイギリス兵の二倍もの数のインド兵がいたので、いざというときは、この兵力でたいてい間に合うのだった。

イギリス兵の兵舎は、たいてい、都市から八キロから、九キロ離れたところにあり、その中間にインド兵の連隊本部と兵舎があった。

イギリス兵は、大きな柱廊のある、すずしいパラックに住んでいたので、住みごこちはよかった。

道路もすばらしく、美しい並み木道はどこまでもつづき、水もきれいに澄んでいた。

このほか、広い練兵場や馬術練習場、役所や公共の建物があり、なにも不自由なことはなかった。 |

少尉の正装をしたチャーチル

|

バンガローアの気候は、高地で太陽がカンカン照りつけても、そよ風はすずしく、夜はとくにすがすがしかった。

将校の宿舎は平屋のバンガローで、ヨーロッパ種のバラや、いろいろの花が咲きみだれ、チョウが舞っていた。

チャーチルは前にキューバに一緒にいったレジナルド・バーンズと、ヒューゴーベアリングとともに、一戸の豪華なバシガローを借りていた。

召使がなんでもやってくれるし、彼ら若い将校たちは教練のあいまにはポロ競技をやり、町にでかけて食事をしたり、軍楽隊の演奏をきいたり快適な生活は、三年つづいた。

一八九六年冬、チャーチルは満二十二歳を迎えた。

軍隊勤務をしながらこのころのチャーチルは、猛烈な向学心に燃えていた。

彼はもっともっと本を読んで、勉強しなければならないと思った。

彼は歴史や哲学や経済学の本をもっと読んで、研究をつまなければならないと思った。

母にたのんで、船便ごとに有名な学者の書いた本を、どんどん送ってもらった。

チャーチルは外国に勤務しているときでも、このように勉強する気持だけは失わなかった。

7 インドの討伐戦へ top

やがてインド国境地方に住むパサーン種族が、反乱をおこした。

新聞によるとこの鎮圧のために三個師団の討伐隊が編成され、司令官はサー・ビンドン・ブラッドであることがわかった。

チャーチルは、司令官を知っていた。そこで、さっそく電報をうって、この討伐に参加させてくれるようたのんだ。

しばらくすると将軍から、部隊にはよけいに将校をくわえることはできないから、従軍記者としてやってこい、という返事がきた。

これはすべて、チャーチルが休暇で、一時イギリスに帰っているときの出来事だった。

チャーチルはいそいでインドに帰ったが、まず自分の所属するバンガローアの連隊の許可をとらねばならなかった。

許可はもらったが反対方向に二日間、汽車に乗ってでかけねばならない。

チャーチルは司令官の言葉にしたがって、バイオニア新聞の従軍記者の肩書きをもらった。

チャーチルはいまは新聞記者となって、ボーイを一人つれてバンガローア駅にいそいだ。

駅員からきくと、目的地は三二〇〇キロの遠方だという。

これでは猛烈な暑さのなかを、五日間ぶっとおしで旅行することになる。

チャーチルは汽車のなかで、本を読みながら五日間をすごした。

途中ラワルピンディというイギリス第四竜騎兵(りゅうきへい)連隊が駐留する場所で、一夜途中下車した。

ここに一人の知人がいたが、連隊はなんとなくざわめいていた。

みんな前線の緊張した空気につつまれ、出動命令をまっていた。

バンガローア駅を出発してから六日め、チャーチルはマラカンド野戦部隊の前線基地ナウシェラについた。

それから六四キロ、いくつも原野を馬車で、それも猛烈な暑さのなかをすすみ、やっとマラカンド峠の登り口についた。

この峠の頂上に作戦本部があり、混成一個師団が陣を張っていた。

司令部に出頭したが、司令官のサー・ビンドン・ブラッド将軍は、前線へでていて不在だった。

将軍は一個分隊をひきいて、山の奥の谷地にいる勇猛なブナワール族との談判に、でかけていたのだ。 |

インドの地図

|

|

インド国境地帯の風景

|

インドの槍騎兵隊の突撃

|

チャーチルは将軍の帰りを部隊で五日間まった。

将軍はプナワール族との談判に成功し、無事に帰ってきた。

しかしインド国境のけわしい山岳地帯への討伐作戦はつづいた。

そこはけわしい山岳、断崖絶壁、深い谷間――部隊は絶壁の細い道を、長い列をつくってすすむのである。

そしてその深い下方には、山の雪をとかした急流が音をたてて流れている。

断崖の高さは一五〇〇メートル以上もあるおそろしい場所である。

ここから墜落すれば、、もうそれでおわりである。

このようなおそろしい山岳地帯のあちこちに、それぞれちがった種族が住んでいて、外からやってくる人間は、すべて敵と見て戦う。

パサーン族も、その種族の一つであった。

いつせめてくるかもしれない外敵をふせぐために、パサーン族の村はいろいろと防備されていた。

村の有力者の家は昔の城のような構えで、厚い壁で囲まれ敵を見る望楼や銃眼があり、川には吊り橋がかけられていた。

武器には旧式の鉄砲や、するどい山刀や槍などを備えている。

そして種族は全部勇敢であり、まるで山道や絶壁もサルのようにすばやく走る。

種族のあいだには固い掟(おきて)があり、これを敗れば厳重な罰をうける。彼らはこのようなところで、幸福な生活をつづけてきたのだ。 |

そのころのイギリス陸軍の制服

|

こんな自分たちの先祖代々の幸福な世界に、他民族の軍隊などが侵入してくれば、彼らは武器をとって戦わねばならないのだ。

インドを自分の手におさめたイギリスは、この奥地までしだいに征服の手をのばし、道路を奥地へ奥地へとつくり、しだいに奥地の各種族たちを、自分たちの手でおさめようとしていた。

そしてそのたびに、各種族とのあいだに、戦いがおこっていた。

しかしパサーン種族も、しだいに、イギリスのたびかさなる討伐によって、その命令にしたがわねばならなかった。

イギリス軍のこんどの作戦は、モーマンド地方へ進撃することだった。

このためには、どうしても、ママンド渓谷の入り口を通らなければならなかっだ。

ここは、広さ一六キロの平野で、そこにはママンド族がいた。このママント族も猛烈な種族だった。

しかしママンド族がせめてこないかぎり、なるべく彼らと戦わないで、奥地へすすむつもりだった。

しかしママンド族にとっては、自分たちの村々を、多数のイギリス兵とインド兵が、馬やラクダ、ラバ、砲などをひきいて通るのは、癪(しゃく)にさわることであり、自分たちの領土をあらされることだった。

そこで、この大部隊が通るのを見て、山岳地帯のあちこちで、部隊をねらって攻撃が行われた。

それでも、先頭の旅団には少数の負傷者があっただけで無事にこの地帯を通過した。

しかし、第二旅団が二日遅れて到着する。

いよいよおこった数百のママンド族は、三時間にわたって新式、旧式の鉄砲で猛射をあびせてきた。

ここに、両軍の戦闘が始った。

夜になってイギリス討伐隊は、キャンプの周囲に穴や壕をほって、敵の弾丸をよけた。

しかし暗い夜を利用して、ママンド族は襲撃してきた。

どちらもいりみだれて戦ったが、この戦闘で討伐隊の約四十名の将兵と、多くの馬が死傷した。

この報告をうけたブラッド司令官は、敵を全滅せよと命令した。

そして第二旅団は、さっそく翌日ママンド渓谷にせめいって、この野蛮人どもを徹底的に討伐することになった。

この討伐作戦に、チャーチルが参加した。

それは、九月十六日の明けがただった。

旅団はベンガル槍騎兵中隊を先頭にして、戦闘隊形をとってママンド渓谷にはいり、広い地域に散開した。

チャーチルは、渓谷の奥までいく中央隊にくわわってすすんだ。

敵の姿はなかった。どこへ逃げたのだろう。

いや、逃げたのではない。どこかの山のかげで、待ち構えているのだ。

チャーチルは、山のそばまでいくと、双眼鏡をとりだして見た。

するとはるかむこうのとんがったような丘の上に、敵の姿がむらがっているのが見えた。

そこで十五名の騎兵隊は、近くの林のなかまですすんだ。

そこから、敵がむらがっているところまでは、六四〇メートルくらいしかなかった。

馬からおりた騎兵隊は、敵の群れをねらって、一斉に撃ちだした。

丘の上の敵は、きゅうにさわぎだし、右に左に走りだしながら、応戦した。

この戦闘は、一時間つづいた。そのあいだに、待機していた歩兵隊が、どっとすすみでた。

ここに、本式に討伐戦が始った。

チャーチルは第二中隊について山道をすすんだ。馬を土民にあずけると、歩兵と一緒に山をのぼりはじめた。

暑さははげしかったが、畑や石ころの山道をよろめきながら上へ上へとのぼった。

ママンド渓谷が、今は背後の眼下にひろがって見えた。時刻は真昼の十一時ごろだった。

岩に腰をおろしてはじめて気がついたが、討伐隊の姿はどこにも見えなかった。

はるかむこうの山下の、城のような家屋が焼かれて、白煙が立ちのぼっていた。

しかし、イギリス・インド軍千二百名の部隊は、どこへいっだろう。

チャーチルは、また、はじめて気がついた。

いっしょにいるのは、イギリス将校五名とインド兵八名だけだった。

たったこれだけで全部隊の先陣に立ち、敵が頭上にむらがる山によじのぼり、ここからさらに奥地の敵の本拠を攻めおとそうというのだ。これは、できるものだろうか?

突然、山腹のあたりがそうぞうしくなった。岩のかげから、剣がひらめいた。

軍旗がそこここに見えた。また、前面にそびえる岩はだのあちらこちらから、白煙がパッパッとあがる。

はげしく撃ちあう銃声がきこえる。

そして空にそびえ立つ岩山の上に、白衣、青衣の人間が姿をあらわしたかと思うと、サルのようなすばやさで、岩だなから岩だなへと、まるでとぶようにおりてくる。

四方から喚声があがり、全山は銃声と煙につつまれる。

サルのようなママンド族は、刻一刻こちらにせまってくる。

八名のインド兵は、銃をかまえ、敵をねらって撃ちだした。

しかし敵は山腹を走りくだり、約一〇〇メートル離れた岩と岩とのあいだに、二十名ほど集まり、こちらにむかって射撃をはじめた。

「よし、まってたぞ!」

チャーチルは、そばに伏せていたインド兵から、銃を借りた。

チャーチルの体内には、勇気がわいてきた。こんな冒険を、彼はまっていたのだ。

彼は岩間にむらがる敵をめがけて、ドンドンねらい撃ちを開始した。

敵の銃弾がピューン、ピューンと耳元をかすめる。

チャーチルはさかんに撃ちまくり、敵を数名たおした。このとき、うしろのほうで声がした。

「すぐさがれ。」

それは大隊副官の声だった。

チャーチルたちは、さがろうとして立ちあがった。

するとむこうの岩の上から、一斉に撃ちまくってきた。雨、あられのようにとびくる敵弾。

アッという声がした。と同時にわが五、六名の兵が、どっと地上に伏した。

伏したのではない。二名が、敵弾に撃ちぬかれて戦死、三名が負傷した。

あたりに血が流れ、負傷者は、苦しさにもがいている。

生きのこった者は、死者と負傷者をかついで、山をおりはじめた。

大隊副官がイギリス将校とインド兵三名をつれて、、応援にやってきた。

敵弾のなかをチャーチルたちは、けわしい岩石の道をよろめきながら、つまずきながら、戦死者と負傷者をかついで退却した。

もう一人の将校とチャーチルは、インド兵をかかえて、いそいで退却していた。

あたりには、まだ弾丸の雨がとび交っていた。

チャーチルは歩きながら、ふと左を見た。副官が撃たれて、四名の兵がかついでいた。

そのとき、近くから数名のパサーン族が、剣をふってせまってきた。

副官をかついでいた兵たちは、ものすごい形相の敵がせまると、副官をそこにすてたまま、逃げだした。

頭目らしい者が、地上にたおれている副官におそいかかって、剣でいく度も、めった切りにした。

これを見たチャーチルの若い血は、燃えあがった。チャーチルは騎兵の長剣をさげていた。

それにチャーチルは、剣術にかけては学校時代優勝したうでまえである。

「よし、一騎うちだ!」

血にぬれた剣をさげた敵は、チャーチルがむかってくるのを見た。

二人の距離は、一八メートルである。

彼は、そばの大きな石を一つひろった。それを、チャーチルめがけてなげつけた。

チャーチルは、ひらりと身をかわしてそれをよけた。いまや、せまる敵を前にして、満身に闘争心がわいた。

敵は、剣をかざしてチャーチルにむかってきた。

彼のうしろには、数名のおそろしい敵がついていた。

チャーチルはこのとき、剣で一騎うちをするのをやめて、拳銃をとりだした。

そして、その頭目(とうもく)めがけてひきがねをひいた。

バーン、一発めはあたらなかった。つづけて、二発、三発。

頭目は、よたよたとよろけながら、数メートルうしろの岩かげに逃げこんだ。

ほかの敵も、岩のかげに逃げた。

チャーチルは、あたりを見まわした。残っているのは、チャーチルただ一人だった。

チャーチルは一生懸命に走った。弾丸は、雨のようにとんできた。

走るチャーチルの前面に、一つの丘があった。彼はそこにやっとたどりついた。

その下の丘をインド兵がまもっていた。そして、さかんにチャーチルに手をふって合図をして呼んでいる。

チャーチルは彼らのなかにとびこんだ。

この丘でも、味方に多数の戦死傷者がでた。戦闘はあちらの丘、こちらの丘でつづけられている。

チャーチルはここでも銃をとって、敵をねらって撃ちまくった。

味方は、戦死傷者をつれて、しだいに丘のふもとへしりぞいた。

敵は二百名か三百名の数で、こちらを包囲してきた。敵も狂気のようになって攻めてきた。

イギリス軍の隊長はこのとき、一時各個の射撃を中止させ、敵のせめよせるのをまって、一斉射撃をくらわした。

敵は一時に十数名たおれた。

つづけてまた一斉射撃。敵は乱れはじめる。

三度めの一斉射撃。敵は、丘の中腹を逃げた。

味方の突撃ラッパが、高らかに鳴った。ドッとあがる喚声。

この時ありがたいことに、応援の連隊主力が到着した。

戦闘はまだつづいたが、この夜チャーチルは、キャンプのなかで食事をすませてから、戦闘というものをいろいろ考えた。 戦闘は、けっして、なまやさしい冒険心では、できるものではない。

夜が明けると広い渓谷の盆地は、戦闘も知らないように、静かに太陽の光をあびていた。

将軍のひきいる部隊は、前日、敵と激戦をまじえ、かなり負傷していた。

彼らはある部落でママンド族と激戦し、夜通し白兵戦を演じて、ようやく敵を撃退したのだった。

サー・ピンドン・プラッド司令官は、部隊にママンド溪谷にとどまり、火と剣を持って徹底的に敵を撃退せよと命令した。

討伐隊は、村から村の家屋を破壊し、爆破し放火し井戸をうめた。その後も敵の抵抗はあったが、二週間後にはこの渓谷は、まったくの荒野と化した。

この戦闘記をチャーチルは、パイオユア紙とデーリー・テレクラフ紙へ通信した。これは、イギリス人の血をわかせた名文だった。

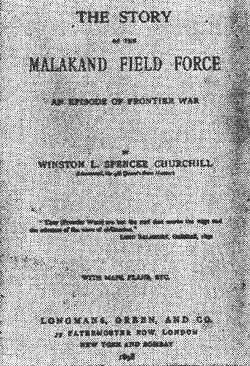

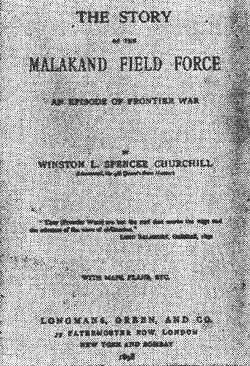

このころチャーチルは、自分の従軍記のほかに、「一青年将校」という題名で、一冊の本をロンドンで出版した。このほか小説も書いた。

彼は軍人であるばかりでなく、文人としても名を知られるようになったのだ。 |

インド従軍のことを書いた本の扉

|

8 エジプト従軍と政界への野心 top

インド国境の戦闘がおわると、今度はエジプトのスーダン作戦が開始された。

またチャーチルの血は燃えたった。

エジプトの戦争に、ぜひ参加したい。これは無理な希望だった。

エジプト派遣軍総司令官、サー・ハーバート・キッチナー将軍は、チャーチルの志願をゆるさなかった。

しかし、いくら軍司令官が反対でも、それで希望をあきらめるようなチャーチルではない。

彼はこのときはあらゆる運動をして陸軍省を承知させ、さらに友人をとおして、総理大臣ソルズペリー卿から、キッチナー総司令官に、承諾させる電報をうたせた。

首相は、チャーチルが書いた「マラカンド野戦記」を読んで感激していたのだ。

若いチャーチルの名文は、イギリスの首相まで感心させていた。

それに首相は、チャーチルの父ランドルフ卿とも知友であったのだ。

エジプトへ遠征したチャーチルは、砂漠のなかに展開するイギリス・エジプト軍と、回教徒軍数万の戦闘に参加、ここでも、インド国境戦線におとらない活躍をした。

彼は、敵中を縦横に騎馬でかけめぐり、敵兵と遭遇すれば、勇戦してこれをたおした。 |

総理大臣ソルズペリー卿

|

チャーチルはナイル川付近で展開された戦闘の光景を、いつまでもわすれられないとして、彼の自伝のなかにくわしくしるしている。チャーチルはアフリカ遠征のオムズルマンの従軍記を、ロンドンのモーニング・ポスト紙へおくった。

これがまた非常な評判になった。

チャーチルの文章への情熱が、ますます高まってきた。

ペン一本で生活をたてようか。軍隊にいれば、給料は安い。

財産もあまりないから、母からも金をあまりもらえない。

新聞へ通信を書いたり本を書いて印税をとり、そのうちチャンスをみて国会議員に立候補して、政治家になろう。

チャーチルは心のなかで、将来の計画をたてた。 |

エジプトの戦い(オムズルマン・1898年)

|

エジプト遠征からロンドンへ帰ると、彼は非常な歓迎をうけた。

晩さん会やクラブのパーティにむかえられた。政界の保守党の新人たちを知ったのも、このときである。

これがのちに彼が政治家になったとき、非常にたすけになった。

チャーチルが政界に乗り出すきっかけをつくってくれたのは、オールダムの保守党選出代議士、ロバート・アスクロフトという人だった。

彼はある日チャーチルを下院によんで、オールダム地区から二名の代議士がでているが、二人とも保守党である。

しかし、もう一人の代議士は病気だから自分と一緒に立候補してくれ、とすすめた。

かねて政界いりを考えていたチャーチルは、これはよいチャンスだと思った。

そしてオールダムへでかけて、アスクロフト氏の応援で演説会をひらくことを承知した。

ところが運命の神はいたずら好きである。

自分のほうが元気だと思っていたアスクロフト氏が、急死したという記事が、新聞にでた。

そして、もう一人病気中の人が生残った。

そこで選挙地では、さっそくそのかわりの候補者として、チャーチルを選んだ。

しかしいざ選挙となると、反対党からの候補者がでる。

チャーチルには労働組合が応援に立ったが、相手の自由党候補者二名は、どちらも古顔だった。

いよいよ投票日になると、チャーチル派は負けた。 |

イギリスの選挙風景(1892年)

|

チャーチルはまだ政治家としては、若すぎて経験がなかったのだ。

これは一八九九年十月のことだが、チャーチルはさびしい気持で、ロンドンの家に帰った。

しかしチャーチルは、この第一回の失敗で、政治というものを真剣に考えるようになった。

政治家になるには、あらゆる面を、ふかく知らなければならないという教訓を得た。

チャーチルは、真剣に政治というものの研究にとりかかった。

負けたままでひきさがるチャーチルではない。負ければ負けるほど、彼の闘争心はわいた。

また、すこしでも時間があれば、チャーチルは文章を書いた。

彼はこのころ「ナイルの戦闘」という本を書いた。

このエジプト遠征記のなかで、彼は総司令官のキッチナー将軍のことを、自分の思うとおりに書いた。

キッチナー聊が回教徒の教主の墓をあばいて、その頭を石油缶にいれて、いぱって持ち帰った行為を、野蛮人のすることだと、書いた。

チャーチルはいくら戦争に勝っても、人道に反した行為はゆるされないと考えたのだ。

9 ボーア戦争で大奮戦 top

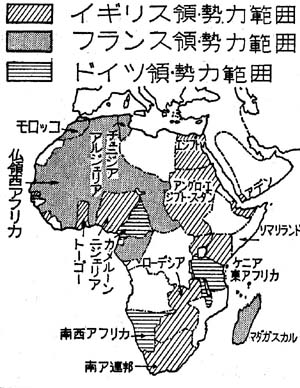

一八九九年、南アフリカのボーア共和国(オランダ・ドイツ系のアフリカ移民の国)とイギリスの関係が悪化してきた。

イギリスが南アフリカに勢力をはりつつあるのにたいして、その勢力をはらいのけようとする空気が、いろいろの事件をうんでいた。

イギリスの権利と利益をまもるためには、ボーア共和国と一戦をまじえなけれぱならないという空気が、イギリスの政界や国民のあいだに高まった。

現地ではイギリスの駐留部隊や、イギリス人居住地が襲撃される事件が、あちこちにおきた。

このボーア人を応援するために、ドイツやオランダから、大砲、小銃、弾薬などが、流れこんでいた。

戦争と反乱に備えてイギリス政府は、ナタールとケープの守備隊をどんどんふやした。

十月初めポーア共和国の指導者は、イギリス兵を国境からひきあげることと、軍隊の増員を一切中止することを、イギリス政府に通告した。

そしてそれを、三日以内に実行せよと、せまった。

ボーア共和国のこの最後の通告が、八日に発せられると、チャーチルのところへ、モーニング・ポスト社から、従軍記者として特派したいから、すぐ出発してくれといってきた。

月給は二百五十ポンドだすし、経費は全部新聞社で持つという。

これは、大変な優遇だった。

二十四歳の青年チャーチル、そして冒険ならなんでも好きなチャーチルは、さっそく承知した。 |

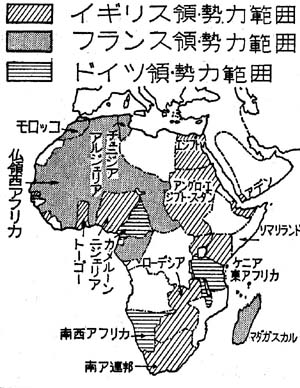

1899年ごろのアフリカ

|

そして十月十一日に出発する汽船ダノター・カスル号に乗ることにきめた。

ボーア人がケープとナタールのイギリス植民地に進軍中という情報がはいった。

サー・レドバース・ブラア将軍がイギリス派遣軍総司令官に任命され、予備兵も召集され、イギリスの大部隊が出動することになった。

チャーチルは、ボーア人は完全に戦争の用意をととのえ、武器、弾薬も豊富にあり、徹底的にイギリス軍に抵抗すると意気ごんでいるのを知って、むしろよろこんだ。

勇気のあるチャーチルは、はげしい戦闘を好んだ。

ただ勝つだけの戦争では、つまらなかった。

ダノター・カスル号は、予定どおり十月十一日、サザンプトン港を出発した。

ブラア総司令官とイギリス軍団の全幕僚とが一緒だった。

戦地にむかうイギリス軍は、意気さかんであった。

しかし、現地のようすはよくわからなかった。みんなは、それを知りたかった。

そのとき、海のむこうから一隻の貨物船があらわれた。

その船とすれちがうとき、こちらから情報を知らせよと信号すると、一枚の黒板に次のような文字が書かれていた。

ボーア軍と激戦中

三度、戦闘あり

ペン・シモンド戦死 |

貨物船の乗組員たちは、手をふってわかれ、まもなく、その船はむこうに姿を消した。

軍の幕僚は、おどろいた。戦闘が、もうあったのだ。

シモンド将軍が戦死するからには、よほどの激戦が展開されているにちがいない。みんなは緊張した。

十月三十一日、テーブル湾に船がはいったときは、夕方だった。

チャーチルは、どっさり手にはいった新聞をむさぼるように読んで、さっそく取材の研究にとりかかった。

ボーア軍はすでにナタールに侵入し、イギリス軍が戦線をはるダンディー前衛隊を攻撃し、タラナ丘の戦闘では、指揮をとっていたペン・シモンド将軍が戦死した。

またレーデイスミズでは、イギリス軍は、サー・ジョージ・ホワイド将軍が、大兵団をもって、ボーア軍の進撃をふせいでいるとのこと。

このほか、イギリス軍は各地でボーア軍の攻撃をうけつつあり、さらに大部隊の応援をまっている、という情況だった。

チャーチルが総司令部と一緒に到着したとき、レーデイスミス周辺で、ボーア軍はイギリス軍を包囲し、さらにナタールにせまろうとするいきおいだった。 |

南アフリカ問題を討議するイギリス内閣

南アフリカ戦線に向かうイギリス軍

苦戦するイギリス軍(コシンズの戦い)

|

また西方では、ポーア軍はマフキングとキンパレーを包囲し、イギリス軍も手がつけられないいきおいだった。

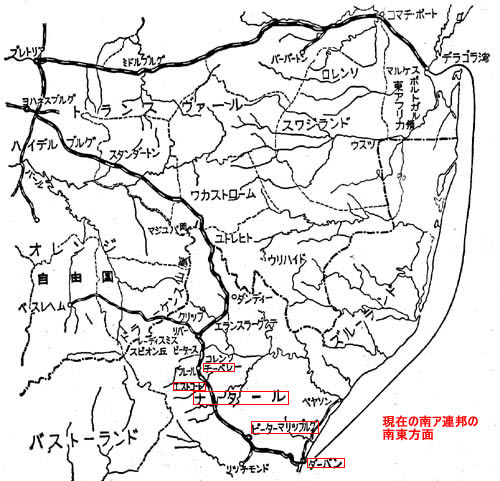

チャーチルはいろいろ戦況を研究した。軍司令部と行動をともにすれば、ナタール方面の作戦の取材に遅れる。

ナタールにいくのには、陸路ならオレンジ自由国を通らねばならないが、ここは一切遮断されている。

そこでチャーチルは、ド・アール駅から敵の前線にそってストームベルグ駅まで、汽車に乗ることにした。

いつ敵から襲撃されるかわからないが、従軍記者はそんなことを心配してはいられない。

彼はマンチェスター・ガーディアン紙の特派員と、すぐに出発した。

ストームベルグ駅につくと、駅員は、ひきあげの準備ちゅうだった。

チャーチルたちは近くのイースト・ロンドンというところから、一五〇トンの小さな船に乗って、おそろしい暴風雨のなかを出発した。

途中、大波にもまれて苦しい航海をつづけ、やっと東海岸のダーバン港にたどりついた。

そこからさらに一夜の旅をつづけて、ピーター・マリッツプルグについた。

ここでは、病院はすでに負傷者でいっぱいだった。そのなかに、知りあいのバーンズ大尉がいた。

彼は、白兵戦で大腿部に貫通銃創をうけていた。

彼はボーア軍は、騎馬と小銃にかけては非常にすぐれている、と教えた。

チャーチルはその夜、北のエストコートにむかって出発した。汽車は。そこまでしかいかなかった。

チャーチルはできるだけ前線へすすみたかった。

彼はレーデイスミスまでいきたかったが、もう、そこまではいかれなかった。

レーデイスミスのイギリス軍は、ボーア軍に包囲されていたのだ。

エストコートでチャーチルは、偶然にも旧友に出会った。

十年前、ハロウ校時代プールに突き落としてひどいめにあった、あのときの上級生レオ・アメリーが、今はタイムズの特派員としてやってきていた。 |

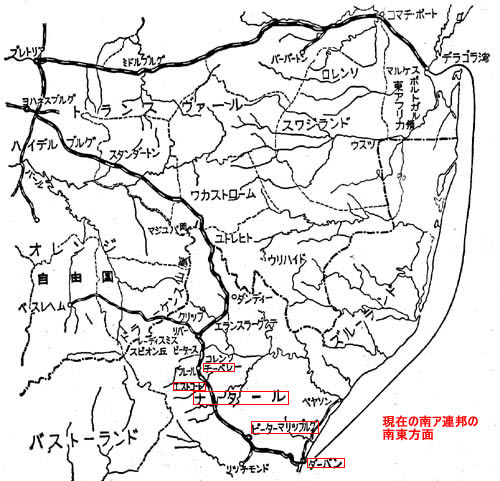

チャーチルの従軍地図

|

そこで、マンチェスター・ガーディアンの友人と一緒に、新聞記者どうし三人が、駅の構内のテントのなかで寝ることになった。

偶然は、こればかりではない。この夜、町の通りで出会ったのが、ホールデン大尉ではないか。

インドの討伐戦のとき、世話になった人だ。

イギリス軍は、小部隊であったが、ホールデン大尉はここの中隊長をしていた。

エストコートがいつ、大軍のボーア軍にせめられるかわからない。

しかしここは、どうしてもまもらなけれぱならない。

そのために毎朝、騎兵斥候(せっこう)を一五キロか二〇キロ前線までだして、敵の襲撃を偵察していた。

しかしある日、司令官は騎兵に休養をあたえるため、この日にかぎって装甲列車を一列車、前線二五キロの地点まで、偵察のために派遣することにした。

「どうだ、一緒にこないか。」 この偵察隊の指揮官に任命されたホールデン大尉は、チャーチルにいった。

新聞記者として、できるだけ前線のニュースをとりたいのは、当然である。

チャーチルは、「よし、いこう。」と、よろこびいさんで返事した。

これが、チャーチルを、おもわぬ運命にまきこむ結果となった。

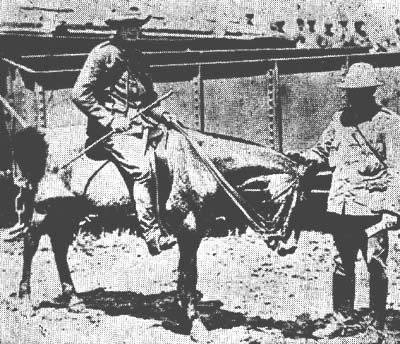

十一月十五日朝、装甲列車六両は、ナタールの原野をぶじに走って、二二キロさきのチーベレーに到着した。

ここで、列車はとめられた。

列車にはダーバン歩兵一個中隊とダブリン機銃一個中隊、それに軍艦テリブル号から上陸した水兵何名かに、海軍砲一門をのせていた。 |

ポーア戦争当時のチャーチル(1900年)

|

列車が一時停車し、このことを、司令部に無線電信で報告したときだった。

いま通過してきたばかりの、約五五〇メートルぼど離れた丘の上に、多数の人影が動いていた。

たしかにボーア軍だ!

すぐに列車は戦闘配置につき、後退を開始した。

列車はしだいに、丘のほうにむかってすすんだ。

チャーチルは、後部装甲貨車の鉄板の上に頭をだしていた。ボーア軍は、丘の上に数を増した。

敵の攻撃が始った。銃弾が、雨のようにふってくる。

銃弾は装甲車の鉄板にあたってピューン、ピューンと音をたて、パッ、パッと火花をちらす。

ボーア軍は、砲撃を開始した。

装甲列車の前後左右に砲弾が炸裂し、石をふきとばし土煙をあげ、装甲車に命中するごとに列車は、たおれんばかりに揺れ動いた。

チャーチルは床の上にたたきつけられた。一部の車両が脱線したのである。

丘の上のポーア兵は、丘を走りおりると、近くの草むらのなかに伏せて、どんどん撃ってくる。

弾丸は頭上をとび、鉄板に命中してとびちる。

チャーチルは、ホールデン大尉と、車からとびおりて相談した。

チャーチルは前方の貨車と線路の破壊されたところをしらべ、ホールデン大尉は後方で小さい海軍砲と機銃隊で、敵をふせぐことにした。

先頭の貨車は、完全にてんぷくし、車内の線路工夫が、数名死傷していた。

つぎの二両にはダーバン歩兵隊が乗っていたが、二両とも脱線し、一両は横だおしになっていた。兵たちは重軽傷をおい、血はあたりに流れていた。 |

ボーアの兵士

オランダ・ドイツ系

|

敵の攻撃はますますはげしく、銃砲弾が近くで炸裂し、こちらの動きがとれないほどになった。

味方も勇敢に応戦したが、負傷者がふえるばかりだった。

機関手は機関車からとびおりて、貨車の下にもぐりこんだ。機関手は、死ぬことがこわかった。

しかも今の場合、機関車をうごかせるのは、この男しかいない。

チャーチルは彼を元気づけ、機関車を運転して退却することを、承知させた。

のちにチャーチルが内務大臣になったとき、この男に功労章をあたえた。

チャーチルとホールデン大尉は、奮戦しながら、脱線した貨車をひきはなす作業をつづけた。

これは敵の弾雨のなかでやるので、とても人間わざではできないほどの勇敢さだった。

線路上に脱線している貨車は、機関手をはげましながら、何回も引っぱったり押したりして線路上からはずした。

こうして激戦はかなりの死傷者をだし、線路と貨車を赤い血でそめながら約一時間つづいた。

チャーチルは兵をはげまして線路上のじゃま物をとりのぞくと、今度は死傷者を機関車と炭水車に運び込んだ。

こうして敵弾のなかを、機関車と炭水車はゆっくりと走りだし、ダブリン兵とダーバン兵は、機関車のかげになって退却をはじめたが、そのうち、機関車の速度がしだいに早くなり、地上を歩いていた兵たちは、そのまま残されてしまった。

機関車はやっとブルー・クラシツ川の鉄橋の手まえまできたとき、チャーチルはここで一時停車させ、自分はとびおりた。

チャーチルは機関手に、鉄橋をわたったむこう側でまっているように命じ、線路づたいに戻った。

彼はホールデン大尉と、残した歩兵隊をつれ帰るつもりだったのだ。

しかし、一八〇メートルくらい戻ったが、線路付近にはだれもいなかった。

そのかわりに二人の男が、線路の上にあらわれた。

チャーチルは、ホッとした。

「ボーア人だ!」

彼らは、チャーチルに銃をつきつけていた。

九〇メートルほど離れたところだ。チャーチルは、もときた方向へ走りだした。

うしろからパンパン撃ってくる。チャーチルは、そばの土手に身をなげた。それから、土手をかけのぼった。

そこに、小さな石小屋があった。チャーチルは、ここで敵をふせごうとした。

そのとき、むこうに川が見えた。そこで川の方向へ逃げようと思って、走りだした。

ところが、とつぜん、線路の反対側から、一人の男が、馬をとばしてあらわれた。

黒い服を着たたくましい男だ。手に銃をかまえている。

チャーチルは、拳銃をぬこうと腰に手をやった。しかし拳銃はなかった。万事きゅうす。

馬上のボーア人は、銃をむけたままうごかない。

チャーチルは、ついに、この男に捕虜になった。

ホールデン大尉と兵たちは、チャーチルより早く捕虜になっていたのだ。

雨がふりだした。チャーチルはこの馬上の男とならんで、おいしげった草の中をトボトボと歩きだした。

やがてチャーチルは、捕虜収容所を脱走するのであるが、この戦場の事件があって三年後、両国が平和をとりもどし、ボーアの一将軍がイギリスをおとずれたが、このボーサ将軍こそ、このときチャーチルをとらえたボーア人だった。 |

捕虜になったチャーチル(右端)とその仲間たち

|

彼はある宴会の席上、「私でしたよ、あのとき、あなたをとらえたのは」と、チャーチルにいった。

チャーチルはこの時、彼に非常ななつかしさを感じた。

彼は一九〇六年、南アフリカ共和国初代の首相となった人物だが、このときチャーチルは、植民次官だった。

その後、長年にわたって、二人は心をゆるしあう親友となった。

また彼は、イギリス国王に最良質のダイヤモンドを贈って敬意をはらった。

それ以来第一次大戦のおわりまで、ボーサ将軍と彼のあとをついだスマッツ将軍とは、チャーチルと非常に親しくなった。

彼らはその後、イギリスにくるたびにチャーチルと会い、親しい関係は死ぬまでつづいた。

10 九死に一生の脱出 top

チャーチルは雨にぬれぐったりして、ほかの捕虜と一緒に土に腰をおろして、自分の運命をうらんだ。

敵の攻撃をうけたが、機関車でそのままつっ走れば、逃げることが出来たのだ。しかしそれは出来なかった。

みすみす味方を敵中において、自分だけ逃げるのは彼の気持がゆるさぬかった。

捕虜は敵の軍法会議で銃殺の刑に処されるかもしれない。そうなれば、すべてはおわりである。

しかし、それが自分の運命であるならば、祖国のために思うぞんぶん戦ったのだから仕方がない。

死ぬときは堂々と、男らしく死んでやろう。すべてを運命の神にまかせるのだ。

捕虜はプレトリアの収容所にはこばれた。そこまでは、徒歩と汽車で三日かかった。

敵味方の砲声がとどろくなかを、捕虜たちは、エランズラアグテ駅に到着した。

ホールデン大尉ともう一人の中尉、それに五十余名の兵、なかに一名騎兵将校だという南アの移住者がいた。

彼はこの地方の地理にくわしく、オランダ語や土民語ができた。

一行は、一八九九年十一月十八日、プレトリアの収容所に到着した。

途中みんなは、チャンスがあったら脱走しようと相談した。

チャーチルは将校たちが収容されるステート・モデル校にいれられた。

ここには初期のニコルソン・ネックの戦闘で捕虜になった将校たちが、収容されていた。

チャーチルは毎日、逃亡することを考えた。そして、その実行方法を研究した。

モデル校にいる捕虜の将校は六十名、また十名か十一名のイギリス人の当番兵がいた。

監視兵は約四十名の南アフリカ共和国の警官で、そのうち十名はいつも警戒にあたり、あと十名は日中は休みで、町へでかけていく。

残りの者はテント内で、タバコをすったりカードであそんだり、銃器をみがいたりする。

夜になると三十名の者は非番で、テント内でのんびり寝る。

チャーチルと将校たちは、収容所内のようすをくわしくしらべた。

監視兵は当番以外は、ぜんぶ毛布にくるまって、大テントの両側に二列になって寝る。

みんな着物をぬぎ、剣もはずし、靴もぬいで寝ることがわかった。銃は一緒にして立てておく。

テントの入口には一名の番兵がいる。

この番兵になにか話しかけているあいだに、二、三名の者がテントのうしろからしのびこんで、拳銃や鉄砲をうばいとりさえすれば、寝ている者全部に、「手をあげろ」と、命令できる。

しかし武装した監視兵が十名いる。このうち三名が厳重な柵の外側に立っている。

しかしむずかしいことだが、真夜中にうまくやれば、脱走はできないことはない。

学校の構内は電燈で明るい。しかし電線は、収容所の部屋を通っている。これを切れば真っ暗になる。 |

チャーチルが脱走した捕虜収容所

そのころのチャーチル。脱走に成功したあとの写真

|

学校の体操場には武器がある。武器さえとれば、訓練されたイギリスの将校はどんなこともできる。

この学校から二・五キロほどのところに、プレトリア競馬場がある。

鉄条網で囲まれたそこの収容所には、二千名以上の下士官、兵のイギリス軍浮虜がいる。

この連中とは将校収容所にいる当番兵が、ときどきここの兵と交替するから連絡がつく。

この二千名余りのイギリス兵が一斉に立ちあがったら、わずか二丁の機関銃と百二十名の警官隊くらい、なんでもない。

市内では武器を持つ能力のある者は、まず五百くらいだろう。しかし彼らは、訓練されているとはいえない。

台場に砲台があるが、その砲口はむこうをむいている。うしろからせめれば、これも占領できる。

市街戦になれば、ボーア人はもともと野戦が得意だから、思うように戦うことはできまい。

イギリスの浮虜軍が、市を占領することはできる。

チャーチルの脱走の夢は、大きくふくらんだ。気のはやい者は、ユニオン・ジャックの国旗をつくりはじめた。

しかしこの計画も、一部の将校の反対でだめになった。

それなら、自分一人で脱出するより方法がない。

捕虜になって三週間、チャーチルは集団脱出計画とはべつに、新聞記者だから釈放してくれともうしでた。

しかし当局は、チャーチルは装甲列車の戦闘では、ボーア軍に対抗してイギリス隊を指揮して戦った。

それにチャーチルは貴族の出身だから、とらえておいてもなにか利用価値があるという返事だった。

よし、それでは自分の力で脱出してやろう。

こうして十二月十一日、チャーチルは、ホールデン大尉ともう一人の中尉と一緒に脱出をはかった。

これは失敗した。その翌日の十二日の夕方、チャーチルは便所にかくれた。

監視兵がむこうをむいていた。いまだ!

チャーチルは壁の頂上に両手でとびつき、二度ほど失敗したが、三度めに、やっと上にはいあがった。

監視兵はまだむこうで、こちらに背をむけたまま一人の男とタバコをすっていた。

となりの庭にチャーチルはそっとおり、草むらのなかに身をひそめた。

草むらのなかでチャーチルは、じっとまった。

あとからホールデン大尉と中尉の二人が、つづいてくると思っていたからだ。

そのうち塀の内部から話し声がきこえてきた。

「逃げられない……。」これは、ラテン語だった。二人は、逃げられないのだ。

「よし、大胆にやれ」こう心にいいきかせたチャーチルは、庭のなかほどへでて、門を通って左に折れた。

監視兵から五メートルのところを、こっそり通りぬけた。

走りたかったが、かえって気づかれると思って、ゆうゆうと歩いた。九〇メートルをすぎた。ついに市内にでた。

道の中央を口のなかで歌をうたいながら、堂々と歩いた。

やがて郊外に近づくと、小さな橋の上に腰をおろした。

これからデラゴア湾までは、五〇〇キロちかくもある。

夜が明ければ、収容所はおおさわぎになり、追っ手がせまるだろう。

それにチャーチルは土語のカフィル語は一語もしゃべれない。

ポケットには七十五ポンドと、チョコレート四枚だけしか持っていない。空には、星がキラキラ輝いていた。

南へ三十分ほど歩くと鉄道線路にでた。しかし、どこへいく線路だろう?

気持のよい夜だった。すずしい風が気持よかった。冒険心がムラムラとわいてきた。

二時間ほど歩くと駅の信号燈が目にはいった。しばらく土手に身をかくした。

駅には危険で近よれない。一時間すぎた。とつぜん汽笛がひびき、ごうごうと汽車の音がしてきた。

汽車は駅に五分ほど停車すると、また走りだした。

汽車が、チャーチルのかくれている場所を、ごうごうと音をたてて走りすぎていく。

チャーチルは、飛鳥(ひちょう)のように貨車にとびついた。

しかし手がはずれた。またとびついた。またはずれた。しかし、またとびついた。

彼はついに五両めの貨車の連結機の上に、はいあがった。

貨車には石炭袋がいっぱいつんであった。チャーチルは、そのなかにもぐりこんだ。

それにしても、この汽車はどこへいくのだろう? あるいは、敵のほうへもどるのだろうか。

もう、どうでもいい。とにかくチャーチルは疲れていた。いつのまにか彼は、ぐっすり眠りにおちていた。

どのくらいねむったのだろう。チャーチルは、すっかり元気を回復していた。汽車は走りつづけていた。

夜明けまえに汽車をおりて、どこかへ身をかくし、どこかで水を飲み、また夜をまって別の汽車にとび乗ろう。

夜が明けるころ、チャーチルは貨車からとびおりだ。低い丘に囲まれた野原があった。

そこにきれいな泉があった。のどのかわいていたチャーチルはガブガブと水を飲んだ。

太陽があがるとあたりが見え、深い谷間の片隅に、小さな林があった。

しだいに太陽が照りつけてきた。チャーチルは、林のなかにかくれることにした。

昼のあいだ、チャーチルは、鉄道のほうをじっと見ていた。上りと下りの汽車が通過した。

長い昼もついに暮れた。夕焼け雲が燃える火のように赤かった。

ボーア人が羊の群れを追い、荷車をひいて町のほうへいった。さびしい風景だ。

ずいぶんまった。くらい夜の時間は、どんどんすぎていく。零時をすぎた。

チャーチルはしびれをきらして、線路に沿って歩きだした。どの橋にも武装した男がいた。

四、五キロごとに番小屋があった。駅のあるところには、まわりにブリキ屋根の部落があった。

チャーチルはそれを全部よけて通った。

鉄道からはなれると沼があり、チャーチルは、霧にぬれた草のなかをわけですすんだ。

鉄橋のかかっている川にでると、彼は流れを腰までぬらしてわたった。疲れが強まってきた。

やっと駅のあるところまでたどりついた。

野原のなかにプラットフォームと、二つか三つの建物と小屋が、そのまわりにあった。

貨物列車が、三つとまっていた。しかし動きそうもない。月光の下に静かにとまっている。

この列車の一つに、もぐりこんでいよう。しかし、どっちへむかって走りだすだろう?

また、とらえられることにならないだろうか?

そのとき、数名の黒人の声がして、列車のほうへ近づいてきた。チャーチルは、さっと逃げた。

もう歩くより方法がない。チャーチルはホトホト情けない気持になった。

ふと見るとむこうに建物があり、あかりが見える。黒人部落の灯火だろうか。

一生懸命たのめば、あるいは助けてくれるかもしれない。

チャーチルの足は、いつまにか、そのほうにむいて歩いていた。よし、あたってくだけろだ。

チャーチルは暗い建物の前に立った。ドアを、トントンと、ノックした。返事がない。

また、ノックした。今度は返事があった。

「だれだ?」

ドイツ語であった。しまった!

「助けてください、けがをしたんです。」

階段をおりてくる足音がした。

ドアのかぎがはずされて、ドアがひらいた。暗いなかに、一人の大男が立っている。黒いひげをはやしている。

「なにか用かね?」

今度は、英語である。

「私は、兵隊ではありません。汽車から落ちたんです。義勇軍に参加する途中です。」

男は、チャーチルをじっと見ていたが、「はいりなさい。」と、いった。そして、暗い一部屋にいれた。

男は、あかりをつけてくれた。

「もうすこし話しなさい。」

「こうなったら、本当のことを話しましょう。」

「そのほうがいい。」

そこでチャーチルは、いままでのことを全部かくさずに話した。

「私は、モーニング・ポストの特派員で、ウィンストン・チャーチルといいます。

昨夜プレトリアの収容所から逃げてきました。国境へいく途中です。金は持っています。助けてください。」

男はゆっくり立ちあがると、ドアにかぎをかけた。それからいった。

「ここへきてよかった。イギリス人のいる家は、ここだけだ。なんとかお世話しよう。」

チャーチルは、救われたと思った。うれしかった。そのよろこびは、言葉ではいいあらわせないほどだった。

この男はトランスバール炭鉱の支配人でジョン・ハーワッドといい、戦争の数年前にトランスバールに帰化したが、イギリス人だった。

彼は戦争がはじまってもここの炭鉱に残って、石炭の採掘がまたはじまるまで、水をくみだしたり、炭鉱の整理をしたりする仕事をやっていた。

彼のほかに秘書と技師デュースナップ氏、ほかに二名の鉱夫がいた。全部イギリス人だった。

しかしもし、イギリス人のチャーチルをかくまったことがわかれば、もちろん彼は、反逆罪に問われて射殺されるのだ。

「よし、なんとかしよう。実は今日、町長が、君をさがしにここへきた。

全線に手をまわして、君をさがしているんだ。君には、賞金がかかっている。」

ここでチャーチルは、食べ物をあたえられた。

支配人はほかのイギリス人とも相談して、みんなでたすけようということになった。

こうして夜が明けようとするころ、小さな中庭をよこぎり、炭鉱のなかにチャーチルを案内した。

そこは地下だった。鉱夫はランプと毛布を持ってきてくれた。

「どんなことがあってもここから出てはいけない。

夜が明けると、黒人どもがやってくるが、ここには、よせつけないようにする。」

チャーチルはここで三日すごした。十六日、逃亡の五日め、いよいよここから逃走できる予定がついた。

ここの近くにいるオランダ人のブルグネルという男が十九日(十二月)に、デラゴア湾に羊毛をおくりだすという。

羊毛は大包みにつくられて、二両か三両の大型貨車にいっぱいつみこむ。

その貨車へは炭鉱のひきこみ線からつみこむが、大包みの中央に人間一人いれるだけの場所をあけておくとのこと。

上からシートをかけておくから、国境でもはいで見ることはなかろうという。

このころイギリスの新聞には、プレトリア発十二月十三日、

「チャーチル氏は、巧妙に脱出したが、国境突破は、ぽとんどみこみはないだろう。」とか、ロンドン十二月十六日、

「ウィンストン・チャーチル氏はプレトリアを脱出したが、やがて逮捕されて銃殺に処せられるおそれありという。」というように、報道されていた。

十九日午前二時、ドアがひらいた。主人が無言のまま手まねきした。

そして事務所を通って、三両の大型貨車がとまっている待避線へ案内した。

ほかの三人の男が、あたりを月光のなかで警戒している。

チャーチルは無事に羊毛の大包みの山の中にかくれることができた。

黒人の労働者たちの声が、外できこえていた。

やがて機関車がはいってきて、貨車をつなぐ音がした。

汽車は汽笛をのこして、ゴトン、ゴトンと走りだした。

チャーチルは拳銃一丁と主人のつくってくれた食料を、大切にそばにおいた。

これから海岸まで、十六時間あまりの旅である。いくつも駅を通過した。

チャーチルは、その一つ一つの名を暗記した。

こうして山をこえ砂漠を通り、三日間の不安な旅がつづいた。

そして午後おそく、ポルトガル領ロレンソ・マルケス港についた。

人に気づかれないように、貨車の連結機のあいだからぬけだし、構内の黒人や浮浪者たちのあいだにまじって、ボロボロの衣類と、髪の毛をぼうぽうにした姿で、ロレンソ・マルケスの人ごみの街路へでた。

門のところで、オランダ人のブルグネルがまっていた。

チャーチルの姿を見ると、目くばせしてだまって歩きだした。チャーチルは彼のあとについて歩いた。

やがて、オランダ人は足をとめて、反対側にある建物の屋根を見あげた。チャーチルは、そのほうを見た。

おお、そこにはユニオン・ジャックが、風にはためいているではないか。イギリス領事館が、そこにあった。

イギリス領事館では全員おどろくやらよろこぷやら、こぞって、チャーチルを歓迎した。

ふしぎな、幸運なチャーチルの脱出成功!

やがて人ぴとの護衛をうけて、数日後にはまだイギリスの勢力下にあったダドバン港についた。

チャーチルは、まるで英雄が凱旋したような歓迎をうけた。

港は旗で飾られ、音楽隊と民衆が港をうめ、提督、将軍、市長がチャーチルの手をにぎって、生還を祝った。

チャーチルはみんなの肩車に乗せられ、市役所の玄関で演説をさせられた。

11 政界に乗り出す top

まさにチャーチルの青年時代は、波乱に富んだ生活だった。しかし彼は、みずから冒険を好み、それにとびこんでいく男であった。

彼は戦うことが、なによりも好きなのだ。

ポーア戦争で奮戦したことや、捕虜となったが大胆にも脱出したことが、この当時のイギリスの新聞全部に、大々的に報道された。

彼の名文がまた人々の目をひきつけ、非常な感動をあたえて、彼は完全に英雄にまつりあげられた。

彼がボーア戦争でとらえられているとき、各地の戦線でイギリス軍は、ボーア軍のために敗北につぐ敗北をつづけていた。

しかし脱出に成功したチャーチルが、軍司令部にあらわれて戦況を報告すると、ブラア総司令官はひどく感激し、

「我々に何かしてあげることはないかね。」と、たずねた。 |

ボーア戦争従軍時代のチャーチル(中列左からふたりめ)

|

するとチャーチルはすぐに、「目下、各方面から募集されている義勇軍に、私を将校として採用してください」と答えた。

将軍はしばらく考えてから、「新聞社のほうは、どうする?」とたずねた。

するとチャーチルは、「新聞記者として従軍しながら、戦闘の指揮をとりたい」と答えた。

これはむずかしいことだったが将軍は、「よし、よかろう。しかし軍からは俸給はださないよ」といった。

チャーチルは、軍隊から俸給などもらわなくてもよかった。

彼はモーニング・ポスト社から、たくさんの俸給や手当てをもらっていた。

彼は敵とも戦いたかったし、従軍記者として記事もドンドンおくりたかったのだ。

こうして彼は、またもや南アフリカ軽騎連隊の中尉に任命され、軍に復役することになった。

またも戦闘部隊にくわわった彼は、そののち南アフリカ戦線各地で、激戦につぐ激戦のなかを奮戦し、その活躍ぶりはいかなる武人もおよばないほどであった。

これは一九〇〇年二月のレーディスミスの解放までつづいた。

この戦争中、イギリスの母レイディー・チャーチルが看護婦団を組織し、その病院船メーン号がダーバン港に到着した。

このときこの病院船に、患者第一号としてはこぼれてきたのは、兄をたよって従軍中に負傷した十九歳の弟ジャックであった。

二人のわが子と戦地で会った母レイディー・チャーチルのよろこびは、どんなであったろう。

|

レーデイスミス近くの草原で見はりをするポーアの兵士

|

苦戦のあげく勝利をおさめたことをよろこぷイギリス軍兵士

|

ボーア軍のため、さんざん敗北をつづけていたイギリス軍も、しだいに敵を撃退し、やがて勝利へとすすみ、最後にプレトリア市を陥落させて、この戦争はおわりをつげるが、青年将校チャーチル、そして青年従軍記者チャーチルにとって、この戦争は、キューバ、インドの戦いとともに、一生の思い出となった。

そしてチャーチルといえば、すぐ世人は「勇気の人」として印象づけられ、このため彼が第一次世界大戦、第二次世界大戦中、大臣あるいは首相としてイギリスをひきいて立ったとき、人々に無限のたのもしさをあたえたのである。

一八九九年、チャーチルはイギリスに帰ると、国民はこの南アフリカ戦の英雄を、非常な熱意でむかえた。

とくに選挙区のオールダムでは、党派のべつなく、チャーチルの凱旋を祝った。

彼を歓迎する十数台の馬車が町をねり歩くと、労働者や紡績女工が、声をあげてむかえた。

劇場で脱出の報告会がひらかれたときも、会場はわれんぱかりの盛況だった。

このころ彼が一時かくまわれていたトランスパール炭鉱地方は、イギリス軍に占領されていた。彼を助けてくれた炭鉱のイギリス人たちにも、迷惑がかかる心配がなかったので、彼は脱出事件をくわしく報告した。

脱出のとき偶然にもオールダム出身の技師デュースナップ氏に、危機を助けられたと報告すると、聴衆は大声で「その奥さんが、ここにいる!」と、さけんだ。

これで会場はいちだんとわきかえった。

チャーチルの人気は、すばらしかった。やがて選挙となり、チャーチルは再び保守党からおされて、同年末に立候補した。彼の演説会場はどこも満員の盛会で、彼は堂々と下院議員に当選した。

全国各地からは祝辞がよせられた。

チャーチルがまだ二十六歳の青年のころである。

政界にはいってからの彼は、まさに前途洋々たるものだった。

一九〇五年、彼は三十一歳で早くも植民次官の要職についた。

その後のチャーチルの政治家としての経歴は、つぎのようである。

一九〇六年〜八年。マンチェスター選出議員。

一九〇八年〜二二年、ダンディー選出議員。

そして、一九〇八年九月八日、三十三歳で彼はアスキス内閣の通商局長官となった。 |

はじめて代議士になったチャーチル

|

|

33歳のとき,チャーチルはクレメンティーン・ホジア嬢と結婚した

|

第一次大戦当時のイギリス軍戦車

|

が、このときロンドン社交界の花だった、現夫人クレメンティーン・オグルビィ・ホジア嬢と会い、当時二十一歳の美しい女性だった彼女と結婚した。

そして彼は、そののち幸福に暮らしてきたと、回想記のなかにしるしている。

彼は労働者階級に同情をつよく持っていたので、金持ち階級からは、「名門の出のくせに」といって非難されたが、彼は国民全体の利益と幸福のためには、そのような非難をすこしもおそれなかった。

一九一〇年〜一一年、内務大臣。

一九一一年〜一五年、海軍大臣。

第一次世界大戦中に、彼は、海軍大臣であったが(一九一五年)、当時、野戦のおそるべき新兵器「タンク(戦車)」の製作をすすめた。

この怪兵器がヨーロッパ戦線にあらわれたため、連合軍の一大偉力となりドイツ軍はさんざんなやまされた。

一九一五年、ランカスター公領大法官。

このとき一時、野にくだったチャーチルはすぐに近衛歩兵第二連隊の少佐として西部戦線に出動し、それから中佐になって、スコットランド第六歩兵連隊長として戦場で指揮をとった。

彼は単に政治家であるぽかりでなく、つねに野戦の勇者であった。彼は一生、戦う男であった。

一九一七年、軍需大臣。

一九一九年〜二一年、陸軍大臣、空軍大臣。

一九二一年〜二二年、植民大臣。

一九二二年のダンディーの選挙で落選して一時引退したが、このとき、すこし時間に余裕ができたので、彼は第一次世界大戦の記録、『世界の危機』全五巻の大著述にとりかかった。

この本は、一九二三年から二九年にかけて出版された。

一九二四年―四五年、エセックス選出議員。

そして、一九二四年から二九年まで、大蔵大臣。 |

第一次大戦当時のチャーチル(中央)

|

一九二九年、一時、大臣の職をやめたとき、チャーチルは翌年の一九三〇年アメリカへ講演旅行にでかけ、またヨーロッパ各地を広く旅行し、その余暇を利用して「私の半生」(一九三〇年出版)を書いた。

それから一九三一年には「東部戦線」という本を、一九三二年には「思想と冒険」を、それぞれ出版した。

つづいて『モールバラ公伝――その生涯と時代――』(一九三三年〜三八年)、『現代偉人伝』(一九三七年)、そのほか、彼の演説や論談集なども一九三八年から三九年にかけて出版し、その後もたくさん著書を出版しているが、ペンをとっても一流の名文家であることを示した。

一九三九年〜四〇年、海軍大臣。

このころ、第二次世界大戦が勃発した。

チャーチルが、いよいよ本領を見せる場面となったのである。

top

**************************************** |