|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

I 国益といい、自衛という論理

1 その夏の暗い思い出

1.1 ある伯父と甥

1.2 交錯する野望

1.3 最悪の選択

1.4 予期せぬ大戦

2 ナショナリズムの復讐

2.1 揺れ動く危機感 |

2.2 ジョレス、暗殺さる

2.3 決定的な去就

2.4 レーニンの怒り

2.5 ロランの嘆き

3 落葉のころも、クリスマスのころも

3.1 もう一組の伯父と甥

3.2 短期決戦、成らず |

3.3 長い戦線の長い塹壕

3.4 戦争の新たな性格

4 いち早き美酒の味わい

4.1 「大正新時代ノ天祐

4.2 日本、宣戦を急ぐ

4.3 大動乱を見やりつつ

|

1 その夏の暗い思い出 top

1.1 ある伯父と甥

一九一四年、この年、ヨーロッパの夏はとりわけ美しかった。

作家シュテファン・ツバイクによれば、のちのちまで夏という言葉とともに、当時、ウィーンの近くのバーデンで過ごした輝かしい七月の日々を追想したという。

彼はまた書いている、あの禍(わざわい)がなくとも忘れ得ぬ夏であったと。

その禍がヨーロッパの大地に迫り始めたのは、七月二三日午後六時のことである。

この時刻、オーストリアからの最後通牒は隣国セルビア王国(現在はユーゴスラビアの一部)の首都ベオグラードで、その政府に伝達された。

通告の内容は、独立国に対してかつて例を見ないといわれる程、厳しいものであった。

しかもそれは全面的受諾でなければ、拒否とみなされることとなっていた。

七月二四日、内容を知って、「これはヨーロッパ戦争だ」と思わずも口走ったロシア外相セルゲイ・サゾノフの予感は、不幸にして適中するのである。

一〇ヶ条の最後通牒に対する回答期限は四八時間と定められていた。

その四八時間後、二五日午後六時直前、セルビア政府からベオグラード駐在のオーストリア外交当局に渡された返書は、苛酷な要求の大部分を認めるものであった。

しかしたとえばセルビア国内における裁判のための捜査に、オーストリア政府の機関の参加を要請するような条項などは、独立国の主権侵害として受諾できなかった。

したがって最後通牒そのものについては受諾拒否とみなされた。

だが裁判とは何のことであろうか。

一九一四年六月二八日、オーストリア帝国――正確にいえば、一八六七年以後オーストリア・ハンガリー連合帝国――の帝位継承者フランツ・フェルディナント大公夫妻は帝国の南部、ボスニアの中心都市サラエボで暗殺された。

犯人たちは通説によれば、セルビア内のある民族主義秘密結社と関係があり、反オーストリア民族運動を行っていた。

そこでセルビア国内における暗殺事件関係者の裁判が、問題となったわけである。

実はオーストリアは、セルビア政府が事件に直接関係していることを期待していた。

しかしオーストリア側の調査団は証拠を見出せなかった。

それにしても、この事件はセルビアを押さえ、バルカンに勢威を伸ばすうえに絶好の口実であろう。

オーストリア政府は強硬な処置をとることを決意した。

ときのオーストリア皇帝、ハプスブルク家のフランツ・ヨーゼフ一世は実に一八四八年に即位、すでに老齢八三歳、想像し得るようにきわめて保守的な人物であった。

無趣味な皇帝の人柄は「ウィーンの粋」に程遠く、また一八八九年一月、皇太子ルードルフを雪のマイヤーリンクで情死に失い、一八九八年九月、皇妃エリザペートを暗殺に失うなど、身辺、寂漠の感が漂っていた。

しかも皇帝の亡き弟――この人物も非業(ひごう)の死をとげたが――の子息、すなわち皇帝の甥フランツ・フェルディナントは伯父が望まぬ女性、平凡な貴族の令嬢ソフィー・コテックを妻に迎えた。

また甥は伯父と折合わぬ性格であるうえに、改革的な政見の所有者であった。

したがって彼は帝位継承者であるにもかかわらず、老皇帝との仲が冷たかった。

フェルディナントとソフィーの間の子女には、帝位継承権が認められていなかった程である。

一九一四年六月、ボスニアにおけるオーストリア陸軍の演習に参加したフェルディナント大公が、わざわざ妃を同伴したのも、公の儀式にともに出席できないような日頃の宮廷の待遇に対して、せめてもの公的な同行の場を求めたためかもしれない。

二人の死をめぐって、ウィーンの宮廷は果たして冷やかであった。

老皇帝は異端的な継承者の死を神意と受け取ったとさえいわれる。

二人の葬儀には、この皇帝の姿も、皇族たちの姿も見られなかった。

政治的手腕は有していたが、人間的魅力に欠けたフェルディナントは、国民の人気を博することからも遠かったようである。

1.2 交錯する野望

オーストリアとセルビアのバルカンをめぐる勢力争いは、二〇世紀初頭にさかのぼる。

オスマン・トルコ帝国領ボスニア地方自体が、一九〇八年、この地に対するセルビアの野心を押さえて、オーストリアによって併合されたものである。

同じくセルビアが抱くアルバニアからアドリア海進出の野心は、一九一三年、同じくオーストリアによって阻止された。

当時、スラブ民族の国であるセルビアには大セルビア主義と称して、バルカンにおいて自国を強国たらしめようとする民族主義が高揚していた。

オーストリアにはスラブをはじめ、多様な民族が同居している。

隣国からの民族運動の高まりは、国内の統治を乱すものであった。

セルビアの側からすれば、帝国の専制政治による民族主義の弾圧である。

フランツ・フェルディナントはこのオーストリア専制主義のいわば象徴として、暗殺の対象となった。

当時、スラブ民族主義といえば、ただちにロシア帝国が連想されよう。

当然、ロシアはセルビアを支持していたが、それはロシア自体の勢力をバルカン方面に伸張させるためである。

一九〇八年と一九二二年、二度にわたってセルビアがオーストリアに屈したとき、前者を援助できなかった無力さは、ロシアの国威を傷つけずにはすまなかった。

いま、またもセルビアを見棄てるならば、さらに威信の失墜であるとともに、ロシアの南進にとっても打撃である。

オーストリアのセルビアに対する強硬処置から戦争が起こり、そしてオーストリアが勝利を得れば、バルカンの勢力分布は変動するであろう。

ロシア帝国主義にとって南進、すなわちバルカンからトルコのボスポラス、ダーダネルス両海峡への進出は命運を賭するものであった。

オーストリアを支持し、年来、軍事同盟をさえ結んでいたのはドイツ帝国である。

ドイツは東ヨーロッパからバルカン、そしてトルコ、西アジアをめざしていた。

それはドイツ帝国主義の東方への野望であり、やがてヒトラーの侵略主義に組みこまれるものである。

このドイツとオーストリアとの軍事同盟の一つ、いわゆる三国同盟(一八八二年成立)にはイタリア王国が属していた。

しかしイタリアの動向には信がおけず、それだけにドイツ、オーストリアは同盟国として緊密な関係を保たねばならなかった。 ゛

ドイツに依存しているオーストリアは、セルビアに強硬措置を決意したとき、この同盟国の全面的支持を求めた。

ドイツ皇帝(カイザー)ビルヘルム二世、首相ベートマン・ホルベークはためらいもなく支持を約したのみならず、機を逃さず、強硬手段に訴えることを促す程の積極性を示した。

さらにウィーン駐在のドイツ大使は、連日のようにオーストリア外務省に出向き、セルビアに強硬手段をとるように圧力をかけた。

ドイツはオーストリア対セルビアの戦いが局地戦にとどまるにこしたことはないが、セルビア側にロシア、さらにフランスが加わったとしても、二、三年先はともかく、いまならば軍事力で成算ありと自負していた。

ロシア、フランスとの戦いが不可避であれば、両国の軍備が整う前に、という予防戦争の気配もあった。

一九世紀末以来、独墺伊三国同盟と対立していたのがロシア、フランス(第三共和政)の露仏同盟(一八九四年成立)である。

一八七一年、プロシアを中心とするドイツ統一戦争のとき、このプロシアに敗北したのがフランスであった。

「復讐」を期するであろうフランスを孤立化させるドイツ外交が、露仏接近のため破綻(はたん)したとき、独墺の連合勢力に対する露仏の軍事同盟によって、ヨーロッパ大陸の列強は二分されることとなった。

そして「光栄ある孤立」を誇っていた植民地帝国イギリスも、諸国との競合が高まるうちに外交政策の変更を迫られた。

1.3 最悪の選択

イギリスはまず日本と軍事同盟を結んだ。

一九〇二年に成立した日英同盟は、東アジアにおける共通の対立国ロシアを目標とするものであった。

したがって日露戦争(一九〇四―五年)における日本の勝利は、イギリスの優勢に通じた。

そしてこの戦争の間に、イギリスはフランスと北アフリカ方面の利害関係を調整しつつ、一九〇四年英仏協商の成立となった。

フランスはロシアの敗北による露仏同盟の弱体化を、他で補うこととなった。

イギリスとフランスとは一九世紀末以来、アフリカにおける勢力争いで、むしろ対立関係にあった。

前者のケープタウンとカイロを結ぼうとするアフリカ縦断政策と、後者の仏領スーダンから東岸ジブチに至るべき横断政策が、ナイル川上流地域で衝突したファシーダ事件(一八九八年)は有名である。

しかし両国は露仏同盟、日英同盟の関係から日露戦争に巻き込まれて、たがいに戦うことを恐れる事情もあった。

そのうえ一九世紀後半以来、ドイツの国力、経済力の急速な発展、それに伴う積極的な対外進出政策はイギリスを脅かし、一方で対仏接近を促進した。

イギリスのアフリカから東南アジアに至る植民地路線、三C(ケープタウン、カイロ、カルカッタ)政策と、ドイツの中欧から西アジアに及ぶ対外発展経路、三B(ベルリン、ビザンチウム、バグダード)政策の対立はつとに喧伝(けんでん)されている。

英独対立といえば、海軍軍備拡大競争、すなわち建艦競争も忘れることはできない。

ドイツとの対立を招いたイギリスは、日露戦争の敗北によって東アジアから後退したロシアと、中央アジアをめぐる問題を解決し、一九〇七年、英露協商を成立させた。

この結果、ロシア帝国主義の対外路線は南進、バルカン進出に集中することとなった。

いまやヨーロッパは露仏同盟、英仏および英露協商によるいわゆる三国協商と、独墺伊の三国同盟とに二分された。

これはドイツにとって、英仏露による包囲態勢である。

ドイツ帝国主義がオーストリアとの関係を深めつつ、この包囲網を打破すべく積極的であればある程、協商側との緊張は高まった。

植民地支配に遅れをとったドイツは、フランスが勢力を伸張しているモロッコ方面に、二度にわたって強引な介入を試み(一九〇五年および一一年のモロッコ事件)、かえってフランスに、これを支持するイギリスに、外交的成功を与えた。それにしても、ドイツのイギリスに対する認識不足は否めなかった。

ドイツでは、ヨーロッパ大陸での戦いにイギリスは中立を守るであろうという希望的観測が強かったし、イギリスの軍事力に対する過小評価もみられた。

また当時、アイルランド自治問題に悩むイギリスは、外に強硬策は採れまいとの判断も加わっていた。

そのうえ西アジアなどにおける英独対立は、好転の様を示しつつあった。

しかしイギリスは大陸で一国が支配的となり、さらにその国が西アジアから東南アジア方面に勢力を拡大して、イギリスの世界政策を脅かすような情勢を基本的に黙視することはできなかった。

オーストリアに全面的支持を約した後、一九一四年七月六日、ドイツ皇帝ビルヘルム二世は予定変更がもたらす諸般の動揺を恐れ、恆例の北洋巡航ヨット旅行に出発、以後三週間、政局から姿を消した。

皇帝は出立直前、大軍需資本家クルップに面会、軍需品在庫の状態の検討を命じたという。

オーストリアの目的は、帝国の安定を脅かすセルビアに打撃を与えることである。

それは軍事力に訴えなくとも、厳しい交渉によって達成できたかもしれない。

しかし七月七日に開かれたオーストリア帝室会議で、なかでも外相レオポルト・フォン・ベルヒトールトはドイツの支持を頼んで好戦的で、ついに反対論を押し切った。

それは自国にとっても、ヨーロッパにとっても、最悪の道を選ぶことであった。

オーストリアとしてはセルビアはともかく、ロシア、フランス、さらにイギリスと戦うべき理由はとくになかった。

しかも当時の情勢にあって、セルビアとの戦争が局地戦にとどまるはずがあるであろうか。

そして自主性がなく、ドイツに依存しての戦争遂行である。

政治指導者たちの誤りは、オーストリア帝国を敗戦と解体に追いやる結果を招いた。 |

戦争に備えるクルップ社(共同提供)

|

1.4 予期せぬ大戦

一八七〇年のプロシア・フランス戦争以来、ヨーロッパは大きな戦争を経験していなかった。

多くの人びとがさし迫った危機に気づかず、例年のように夏の休暇に出かけていった。

オーストリアの最後通牒がセルビア側に渡されたころ、あの暗殺事件の衝撃はほとんど忘れかけられていた。

しかし大戦の前兆はすでに現れていた。

少なくとも一九二一年、二二年の二度にわたるバルカン戦争はセルビアはじめ、この地域の諸小国による領土獲得の勢力争いであった。

こういう争いに諸大国が関係するようになった場合、紛糾がヨーロッパ全体に展開する危険性はなかったか。

まことに「歴史は親切にも、われわれにその動きを知り、かつ悲劇的な転回を予防するための機会を与えてくれるかに見える。だが人間のつたなさは、しばしば自己の置かれた歴史的環境を如実に理解し得ないのである」(ジータムント・ノイマン、曾村保信訳『現代史』より)。

人間のつたなさをよそに、歴史の歯車は狂いもなく動き始める。

一九一四年七月二五日、オーストリアはセルビアとの国交を断絶、つづいて二八日、宣戦を布告、事態の展開は急速であった。

そして七月三〇日、ロシア、総動員開始。

これによってロシアはセルビアを援助しつつ、オーストリアとの戦い、さらにはドイツとの一戦を予定することとなった。

それは同時に、局地戦をヨーロッパ戦争に拡大させることを意味した。

ロシアとしてはセルビアの敗北、独墺の勢力拡大を看過できなかったうえに、皇帝専制主義(ツアーリズム)に対する不穏な国内情勢からも、外に事を構えて国民の不満をそらす必要があった。

ロシアが頼りとするフランスは、七月二〇日から二三日、大統領レーモン・ポアンカレ、首相ルネ・ビビアニの訪露によって、ロシアとの同盟関係を深めていた。

それでもロシア皇帝(ツアーリ)ニコライ二世はドイツとの対決を避けるため、オーストリア国境地帯だけの軍動員を望んだ。

しかし軍部は独墺両国に対してただちに全国境で行う動員を計画しており、皇帝の意を容れ難かった。

外交が挫折し、局面が軍に委ねられたとき、その作戦が国の運命を左右した。

たがいに親威関係にあるビルヘルム二世とニコライ二世とは、親電を交わして自重を要望したが、もはや個人外交が出る幕ではなかった。

事実、外交はイギリス外相エドワード・グレーの努力にもかかわらず、国際的にも息絶えつつあった。

彼の諸国に働きかけての調停の試みも、所詮(しょせん)、諸国の利害相反するうちに成功しなかった。

そして七月末、イギリスが情勢によっては参戦するであろうことを知ったドイツ首相ベートマン・ホルベークが、急にウィーンの政府に対露交渉をすすめるに至ったとしても、ときすでに遅く、ロシアの総動員令発布を制し得なかった。

確かにグレーはロンドン駐在のドイツ大使に語った。

「争いがオーストリアとロシアに限られる間はイギリスは介入すまい。しかしドイツ、フランスがかかわりあえば、イギリスは速やかに決心せざるを得ないであろう。」この警告は七月二九日である。

もう少し早くイギリスがその意を表明しておれば、ドイツの動向は変わっていたかもしれない。

七月三一日、ロシア総動員を知ったドイツは、一二時間内に独墺に対する軍事措置中止を要求する最後通牒を発した。

ドイツはもっとも強硬な態度こそが、ロシアをひるませると読んでか、大きな賭(かけ)に出た。

一方、ドイツは独露戦が起こった場合、フランスが中立を維持するか、否かを打診した。

八月一日、フランス政府は自国がその利益に従って行動すると答えるとともに、総動員令発布をもって報いた。

フランスの関心は、イギリスが仏露を支持するか、否かに注がれていた。

この日夕刻遅く、賭は裏目に出た。

ドイツは最後通牒に応じないロシアに、宣戦布告をもって応じた。

さらに八月三日、ドイツは虚偽の口実をもうけて、フランスに宣戦布告、その夜、ドイツ軍は作戦上、ベルギー領侵入を開始した。 |

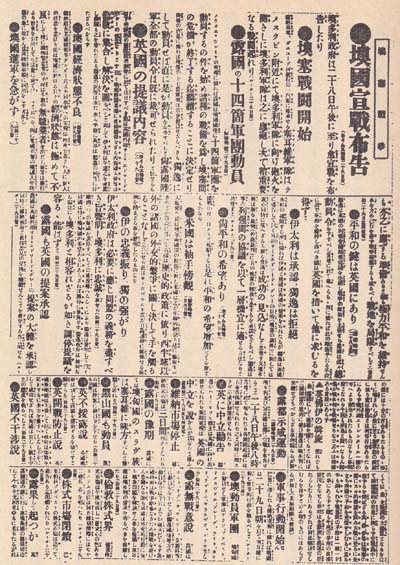

「大阪朝日新聞」(大正3年7月30日)

|

これより先、ドイツ軍のベルギー領通過を求める最後通牒が送られ、ベルギーが拒否していた。

当時、ベルギー王国は永世局外中立国であった。

この国はイギリス本土防衛にとって、最重要な地域である。

八月三日、外相グレーは議会において、イギリスはベルギーの独立、保全を尊重し、フランスとの協力関係を守らねばならぬ名誉と義務をもつ。

それを回避すれば、彼岸(ひがん)の西欧諸国がただ一国の制圧下におかれることになるであろう……と演説し、国内世論を参戦に統一していった。

ドイツはベルギー問題で、イギリス参戦に好個の口実を与えた。

八月四日、イギリスはベルギーの中立尊重を求める最後通牒をドイツに送り、回答期限の夜一一時がむなしく過ぎたとき、 戦雲は全ヨーロッパを覆うに至った。

それは三国協商国(連合国)と三国同盟国との戦いとなった。

例外はあった。

三国同盟の一国イタリアは八月三日、中立を宣言した。

オーストリアのセルビア攻撃は侵略とみられ、防禦的な同盟規約は適用されず、参戦の義務はないというのがイタリアの判断であった。

しかしこの国はアフリカ方面の利害関係などの点から、すでに英仏に接近しており、またイギリスに敵対すると、その海軍力に脅かされるという事情もあった。

ここでも常にそうであるように、国家の利己主義が優先していた。

アメリカ合衆国は八月四日、中立を宣言した。

この国もすでに太平洋、アジア方面に進出していたが、ヨーロッパに直接の利害関係が薄く、また孤立主義の伝統もあった。

2 ナショナリズムの復讐 top

2.1 揺れ動く危機感

一八八九年七月一四日といえば、フランス革命の当初、バスチーユ監獄がパリの民衆に襲撃され、占拠された日の百周年目に当たっている。

この七月、ヨーロッパ諸国の社会主義者によって、パリでいわゆる第二インターナショナルが創立された。

第一インターナショナルの解散が一八七六年であるから、一三年ぶりの復活である。

そして一八九一年以来、ヨーロッパ諸都市で、数次の大会が開かれた。

一九〇四年八月に開かれたアムステルダム大会は、日露戦争中のことであった。

この大会のとき、日露の片山潜(かたやません)とブレハーノフとが壇上で握手し、満場の諸国の社会主義者たちが拍手をもって応じた。

その光景は敵対する帝国主義者たちをこえて、平和を愛する労働者階級の国際的協調を示したものとして、のちのちまでも語り草となっている。

この大会でも戦争の問題が論じられたように、第二インターナショナルの大会では国際社会主義運動とともに、帝国主義戦争の危機に処して、多かれ少なかれ、反戦運動について議論された。

一九〇七年八月、シュツットガルトにおける大会では、労働者階級とその議会における代表は反戦のみならず、戦争が起こった場合、速やかな終結をめざすこと、さらには戦争による国内の混乱を利用して、社会主義革命を起こすべく努めることさえも決議された。

そしてこの決議はその後の大会でも確認されている。

ただし、この決議は文字通りに受け取られてはなるまい。

第二インターナショナルを構成する諸国の社会主義政党は、マルクス主義の革命的党派というよりも、程度の差こそあれ、しだいにいわゆる修正主義化、社会改良主義化していった。

そして西ヨーロッパの主要な社会主義政党は、だいたいこの道を歩んだ。

また戦争に対しても、全面的に反戦で一本化されていたわけではない。

侵略戦争には反対するが、自衛戦争は認めるという立場にたつ党派が多かった。

したがって決議文に見られる反戦や革命の高揚されたムードに比して、運動の実態は具体性を欠いていた。

戦争防止のための「もっとも有効と思われる手段」にしても、各国社会主義政党の共同行為として対処されていたわけではない。

一九一四年六月末から七月、サラエボ事件後、日がたつにつれて国際情勢は平穏にうち過ぎるようであった。

ドイツ皇帝の北洋巡航などは、確かにそういう印象を与えたことであろう。

国家首脳の暗殺は、さして珍しいことではなかった。

社会主義者たちが抱いた危機感もしだいに薄らいでいった。

それだけに七月二五日、オーストリアの最後通牒、そして二八日、宣戦布告は大きな衝撃であり、戦争防止という点ではすでに彼らの立ち遅れが示されていた。

それでもドイツやフランスの社会主義政党は労働者層に反戦抗議を呼びかけつつ、七月二九日、三〇日、第二インターナショナル事務局の会合がベルギーのブリュッセルで開かれた。

そしてこの年晩夏にウィーンで開催される予定の大会を繰り上げて、八月九日、パリで開くことが決められた。

その八月九日には、ヨーロッパ大戦が始まっていようとはつゆ知らず、参会者たちはパリでの再会を約しあった。

ジャン・ジョレス――フランスの社会党の中心人物、そして国際社会主義運動の中心人物、彼もブリュッセルにいた。

社会主義者であるとともに、ヒューマニスト、愛国主義者のジョレスは、真の愛国心は他の国民の人間性を尊重するものであり、国際平和主義と両立することを疑わなかった。

七月二五日からの国際情勢の急激な進展のなかで、彼は戦争勃発、戦争拡大を防ぐため、演説で諸国の労働者の団結を訴えたり、党機関紙『ユマニテ』に論陣を張っていた。

2.2 ジョレス、暗殺さる

ブリュッセルの会合は重苦しい雰囲気のうちに終わった。ただしジョレスの反戦演説は、聴衆を熱狂させるに事欠かなかった。

帰国の途に着く前、ジョレスは発車までの寸暇をさいて美術館を訪れ、フランドル絵画を鑑賞することを思いついた。事態が好転することを期待しながら……。

しかし車中のジョレスは大きな悲しみにとざされたようで、絶望的な印象を周囲に与えた。

パリに帰ったジョレスはロシア訪問を終えたばかりのビビアニと会見、首相はフランスの平和政策を約した。

しかし重要なときに、政府首脳が国を離れたフランス外交は、事態の激動に適応を欠いていた。

七月三一日、ロシア総動員の報が伝わった。

この日午後、ジョレスはまず内相マルビーと会見、ロシアを押さえるように要請し、つぎに外務次官フェリーと会談した。

仔細は不明であるが、開戦の際はどうするかと聞かれたジョレスは、平和のために活動を続けるであろうと答え、次官はその場合、暗殺の危険を警告したという。

それは不幸にして現実となった。

七月三一日夜九時四〇分ころ、『ユマニテ』発行所からすぐ近くのカフェ・クロワッサンで、ジョレスが遅い夕食の席に着いていたときのことである。

このすぐれた社会主義者を銃弾で即死させた青年は、ジョレスが売国奴だという右翼の宣伝に踊らされた国粋主義者であった。

露仏同盟の強化に努めていた大統領ポアンカレは、ジョレス未亡人に同情の念をこめて書簡を送った。

八月三日、フランスはドイツとの戦争に引きこまれた。翌四日、それはジョレス葬儀の日であった。

多くの群衆が集まったが、出征のため参列できない者も少なくなかった。

出席した首相ビビアニは戦争遂行に対する国民の一致協力を訴え、ジョレス健在なりせば、同じように語ったであろうと、巧みに人心を捕えた。

ジョレス健在なりせば、同じように叫んだであろうか。

それとも戦争反対を貫いたであろうか。

すぐれた国際主義者であるとともにすぐれた愛国主義者であり、祖国防衛を否定しなかったジョレスは、帝国主義の侵略戦争には反対しても、自衛戦争を認めたかもしれない。 |

ジョレス暗殺後のカフェ・クロワッサン前

応召するフランス兵

|

彼の国際主義的立場はすでに多分に動揺していた、ともみられている。

彼のあとに残って戦争遂行に協力した社会主義者たちは、亡き同志を努めて自分たちの同類とみなそうとした。

たとえそうであったとしても、この平和主義者ジョレスは話し合いの早期講和に努力したのではあるまいか。

事態は仮借なく進展した。

八月一日、ドイツ社会民主党の執行委員ヘルマン・ミュラーたちがパリを訪れた。

その使命はフランス側との反戦協力のためである。

騒然たる首都にあって、フランス社会主義者たちはもっとも指導者が必要なときに、これにもっともふさわしい人物を失って浮足だっていた。

それでも会見は果たされ、両国の国会へ提出される軍事予算案をめぐって、意見も取り交わされた。

しかし結局、具体的な合意は成立しなかった。

二日、ミュラーは交通事情の悪化から帰国が困難となることを恐れ、はやばやとパリを離れた。

彼が次にこの首都を見るのは、屈辱のベルサイユ講和条約調印を強いられたドイツ代表団の全権としてであった……。

2.3 決定的な去就

フランスからの帰途、ミュラーはスパイの嫌疑をかけられるという憂き目にもあったらしい。

ともかく彼は八月三日、ベルリンに帰った。

この日、ドイツ社会民主党国会議員の会合が開かれ、議論につぐ議論が展開されていた。

翌四日は国会における軍事予算案採決の日であった。

社会民主党議員としてはいかに対処すべきか。反戦の態度を示すには好機ではあるまいか。

しかもドイツ社会民主党は一九二一年一月の帝国議会選挙において、四〇〇に近い総議席中、一一〇を獲得して第一党、得票数約四二五万、得票率約三五パーセントという数字を残している。

無論、当時、ヨーロッパでもっとも有力な社会主義政党である。

政権こそ担当していないとほいえ、第一党を誇る党派としての国民に対する責任があった。

八月二日、党の執行部の会議では長い討論の末、軍事予算案に対して棄権はできまいという一つの合意には達した。

しかし賛成か、否かの結論は出なかった。

翌三日、朝から開かれた党議員団の集会は午後に及び、ミュラーが姿を現したのは、そのときである。

フランス社会党との協力が具体化しなかったという彼の報告は、一同を落胆させた。

ついにこの日夕刻遅く、党の国会議員たちの採決は、七八対一四で予算案支持と決した。

八月四日の国会議場における投票に当たり、党を代表するフーゴー・ハーゼは、自らは予算案に反対であるにもかかわらず、戦争支持の声明を行った。

そこでは敵の侵略に対する自衛が強調され、侵略戦争に抗する民族の自己防衛は、インターナショナルの精神に背くものではないとも述べられた。

すでに八月三日、ドイツはフランスに宣戦布告し、ドイツ軍はベルギーに侵入を開始していた。

何をもって侵略と自衛とが区別されるのか。

社会民主党議員団は前日の採決結果に従い、統一投票の方針から一致して賛成に票を投じた。

いや、ただ一人の議員は投票前に議場を抜け出していて、それに加わらなかったが、のち厭戦の情が一般に強くなったとき、自己の行為を宣伝したという。

ここに、八月三日の会合をめぐる一つのエピソードが伝えられている。

さる社会民主党議員がこの日の会合のために、ある地方都市からベルリンに向かった。

街では予備役兵が隊を組んで行進しており、なかには社会民主党党歌を口ずさんでいる兵士たちもいた。

駅頭にも彼らの姿が見受けられた。議員の顔見知りの者もいて、話しかけてきた。

彼らは党に対して、自分たちが負傷すれば面倒をみてくれること、もし戦死すれば家族の世話をしてくれることを、心から期待していた。

また議員がベルリンに行くと知った者は、軍事予算にけち臭くしないようにと求めるありさまであった――。

この議員は一人の同僚と行をともにしていたが、二人とも強い感銘を受けた。

車中、彼らは情勢を分析し、いかに国防や軍事予算に対処すべきかを論じ合った。

そして党は賛成投票する以外に採るべき方法はない、という結論に達した。

もし反対すれば、前線、銃後で党に対する怒りが生じ、党組織は大衆と断絶し、その憤りで壊(こわ)されてしまうであろう……。(ジェームズ・ジョル『第二インターナショナル』による)

出征兵士に代表される国民一般の圧倒的な戦争肯定、その背後のナショナリズムの高揚をみては、社会民主党が反戦の行動をしようなどとは想像もできなかった。

そして第一党となるまでに発展し、国民政党化した社会民主党としては、国民のなかの党支持者の期待に応じなければ、党の現状、将来を危険ならしめる事態であった。

開戦に当たり、ドイツ政府当局者は社会民主党の動向に細心の注意を払い、軍部に至っては厳しい弾圧策を考慮していた。案ずるよりは産むがやすかったわけである。

2.4 レーニンの怒り、ロランの嘆き

フランスにおいても八月四日、それはジャン・ジョレス葬儀の日であったが、国会において、一〇〇余名の社会党議員は軍事予算案に賛同した。

皮肉にも独仏の社会主義政党は反戦ではなく、戦争遂行において協力したのである。

オーストリア社会民主党も独仏の場合にならったし、イギリスでも労働党党員の大部分が戦争協力の道を歩んだ。

交戦国中、ロシアとセルビアの社会主義者たちが戦争に反対したものの、勢力としては微々たる存在であった。

ことは軍事予算に関してだけではなかった。

ベルギー、フランスなどでは社会主義者たちが入閣し、進んで政府の戦争政策に協力するに至った。

労働者階級の代表としてブルジョワ勢力に対するたたかいは、一時的に返上された。

労慟運動指導者たちも軍需生産への献身を誓った。

それはドイツ皇帝ビルヘルム二世をして豪語せしめるありさまであった――「余は諸党派を見ず、ドイツ人を見るのみ」。

こうして政治闘争を中止して全政党が協調しつつ、政府の戦争遂行に協力する政策、これをドイツでは「城内平和」、フランスでは「神聖連合」とよんでいる。

いまや社会主義者、労働者の国際的連帯は崩れ落ちたのみならず、諸国の社会主義者は政府、軍部が宣伝する敵国の侵略性、文明破壊の非難に共鳴し、自衛戦争という名目に同調し、進んでいわゆる社会愛国主義者となっていった。

自己の内なるナショナリズム、自己の外なるナショナリズムの高揚に破れ去ったのである。

無論、ドイツ社会民主党はじめ、諸国の社会主義政党のなかには、主流派の戦争協力を強く批判し、反戦・革命主義を持する少数派もあった。

しかし彼らの動きが活発となるためには、大戦の長期化を待たねばならなかった。

一九一四年八月のある日、スイスに亡命中のウラジミール・レーニンは、ドイツ社会民主党議員団が軍事予算案に賛成の票を投じたという、新聞記事に目をとめた。しかし彼はこれをブルジョワ新聞の捏造(ねつぞう)だと思った。

真実と知ったとき、彼は口走らざるを得なかった――「第二インターナショナルは死んだ!」

レーニンはこの国際組織に関係していた。

彼にとって開戦時の西欧社会主義者の動向は変節、裏切り以外の何ものでもなかった。

そして彼の言葉を待つまでもなく、第二インターナショナルはその社会愛国主義化のうちに、事実上、命脈を絶つたといえよう。

レーニンだけではなかった。

当時、スイスにいた作家ロマン・ロランは、ドイツやフランスの社会主義者たちが「帝国主義的忠節」を誓ったことを嘆いている。

「奇妙な信念だ。最初の試練で挫けるとは! 何ということだ! 彼らのうちのただ一人でも、国家間の戦争で死ぬよりも、自己の主義のために死ぬ方を選ぶものはないのか!………まるで一つの狂気のようだ……」(宮本正清訳)。

狂気のようなナショナリズム、ショービニズム、そして民族の優越感、したがって敵国、他民族への憎悪、それらが帝国主義の国益追求、国利拡大政策と結びついたとき、国際協調主義の後退のうちに国際的無秩序が広がり、戦争の悲惨が必然の結果となった。

3 落葉のころも、クリスマスのころも

top

3.1 もう一組の父と甥

一八九四年、ドイツを仮想敵国とする露仏同盟が成立して以来、ドイツにとってフランスと戦う事態は、すなわちロシアと戦う事態となった。

それはドイツにとって不利な両面戦争を強いられることである。

そこで当時のドイツ参謀総長アルフレート・フォン・シュリーフェンは短期決戦を策し、戦史上の一、二の例から示唆を得て、軍の大部分を西部戦線に向け、まずフランス軍を撃破することを計画した。

ロシアは国土が広いうえに鉄道網が発達しておらず、また万事に非能率的であり、東部戦線におけるその動員は遅れるという、ある意味でロシア軽視の判断も働いていた。

そして練り上げられた作戦によれば、ドイツ軍主力は六週間以内にフランス軍を撃破したのち、発達した鉄道網を利用しつつ、東部戦線に移動してロシア軍を撃破するはずであった。

このとき、中立国ベルギー侵犯という国際法違反は、軍事的勝利の前にあえて無視された。

また西部戦線に向けるドイツ軍については、右翼の部隊をとくに強化して、フランス軍を包囲、撃破することが考えられた。

しかしこの場合、西部戦線におけるイギリス軍は軽視されていた。

フォン・シュリーフェンのモットーが「大胆であれ、大胆であれ」であったとすれば、「しかし大胆すぎるな」というのが、彼の後任ヘルムート・フォン・モルトケのそれであった。

新参謀総長の伯父、大モルトケは一九世紀ドイツ統一戦争に貢献した人物である。

ビルヘルム二世が大モルトケの栄光に魅せられての人事であったが、同じ名前でも伯父と甥は全く性格を異にしていた。

新参謀総長は六六歳、堂々たる長身、洗練された物腰、しかしいつも暗い表情で、内省的、かつ猜疑(さいぎ)心も強かった。

軍人のくせに乗馬が下手で、落馬もまれではなく、また音楽、文学などを愛した。

しかも甥は赤煉瓦の参謀本部の窓から、伯父のいかめしい騎馬像を毎日、眺めねばならなかった。

フォン・モルトケはシュリーフェン作戦に不安を抱き、若干の変更を加えた。

そのため西部軍右翼は、これを重んずる前任者の意に反して兵数を減じられ、東部軍が少し増員されることとなった。

一九一四年なかば、彼はドイツの戦争準備完了とみなし、戦うとすれば早い程有利と決意した。

一九一四年八月初め、ドイツはフランスの動向を打診し、参戦必至を察知したとき、シュリーフェン作戦実施上からも、対仏戦争の主導権を握らねばならなかった。

ロシアとの戦いに、つまり東部戦線のみに対応しては、西部戦線優先の短期決戦は誤算となる。

しかしビルヘルム二世はイギリス参戦の気配を恐れてか、ドイツ全軍を東進させる一面作戦を考えた。

フォン・モルトケは反対であった。

彼は作戦変更の結果、精密な時間表に従って発車が予定されている数多くの軍用列車などが、大混乱に陥ることを危惧した。

「一度決定されたことは変更することはできません」という参謀総長の答申の結びの言葉を記したある文献は、「軍事計画が政治を支配するときに使われるきまり文句」と評している。

皇帝が「君の伯父ならば、違った答えをしてくれたであろうが」と、苦々しく言ったと伝えるこの本によれば、フォン・モルトケがのち回顧録でことの仔細を述べたとき、当時、鉄道部門の責任者であった一将軍は、作戦変更を不可能とした参謀総長の言葉は鉄道関係者に対する非難とみなすとして、可能であったことを立証したという。(このあたりバーバラ・タックマン『八月の砲声』による)

3.2 短期決戦 成らず

短期決戦を信じていたビルヘルム二世は、八月第一週に出征兵士たちに告げた――

「落葉の季節となる前に、諸君は家に帰れるであろう」。

宮廷でも、戦いは八週間とか、一〇週間くらいといわれていた。

ドイツのある士官は、九月二日「セダン・デイ」には、パリのカフェで食事をとるつもりであった。

これは一八七〇年、プロシア軍がフランス軍をセダンで大敗させた記念日である。

ロシアの士官たちの方では、この日付けのころにはベルリンにいるつもりであった。

ロシアでも一般的に六週間程の戦争と思われていて、何ヵ月も要すると考える者は敗北主義者とみなされた。

ニコライ二世の側近でも、戦勝のあかつきベルリンに入る際に必要な皇帝の正装用軍服の扱いを、云々しているありさまであった。

フランスでも短期戦と信じられ、緒戦で敵軍に占領された領土に対しても、勝てば取り返せるという安易感があり、思わぬ誤算を招いたこともあったという。

ドイツ軍のベルギー侵入にしても、それによってイギリスが参戦しようとも、援助の効果が出るまでに戦争は終わっているだろうという計算も加わっていた。

そのベルギー軍はリエージュ要塞を中心に、ドイツ側の予想以上に抗戦し、ドイツ軍の進撃は予想以上に遅れた。

また、フランス軍の動向もドイツ側の推測と異なった。

これにつれてドイツ軍の行動も予定と違ってきた。万全を期しての作戦であろうが、敵国の動きが推定に反するという狂いが、考えてみれば当然ともいえる狂いが生じた。

同じことが東部戦線にも起こっていた。ロシア軍の動員は意外に早く、その大軍は東プロシアに侵入してきた。

この地域はドイツ支配者層ユンカー(土地貴族)の地盤である。

ここを荒らされるままにはしておけない。

ドイツ軍はロシア軍に応戦せざるをえなくなったのみならず、西部戦線用の軍の右翼部隊から兵力をさいて東部にまわした。

この処置は西方のドイツ軍事力を弱めるものであった。

しかも急遽、派遣された兵力は東部戦線の決戦に間に合わず、しかもこの兵力を要せずしてドイツ軍の大勝利となった。

すなわちドイツ軍は八月末、東プロシアのタンネンベルク包囲戦でめざましい戦果をあげた後、さらに九月、残存のロシア軍をマズーリー湖畔地帯で敗走させた。

このとき、ドイツ東部軍の新たな司令官となっていたパウル・フォン・ヒンデンブルクと、参謀長エーリヒ・ルーデンドルフとは見事な協力を示した。

後者は参謀次長としてベルギー戦線で勲功をたてたばかり、フォン・モルトケによって絶大な信頼のもとに東部戦線に配属されたものである。

彼らは参謀にも人を得ていた。マックス・フォン・ホフマンは情報網を利用してロシア軍の弱点を察知し、これを巧妙に利用した。

しかし軍功はこの参謀の作戦を採用したルーデンドルフとフォン・ヒンデンプルクのものとなり、とくに後者は国民的英雄に祭りあげられた。

やがて大戦中に参謀総長となった彼が、さらに一九二〇年代なかばから一九三四年の死に至るまで、ドイツ国の大統領たり得たのは政治能力よりも、多分にこの伝説的名声のためであった。

死の前年、アドルフ・ヒトラーを首相に任命し、ナチス独裁の道を開いたのは、彼、フォン・ヒンデンブルクである。

3.3 長い戦線の長い塹壕(ざんごう)

西部戦線ではフランス軍と、これに協力中のイギリス軍とは、ドイツ軍の攻撃によってフランス北東部、マルヌ川の線まで後退した。

九月初め、フランス政府はパリを離れて南西部のボルドーに移った。

パリ防衛の作戦もたてられた。

ドイツ軍の一部はエッフェル塔を望む地点まで進出したが、この攻勢もいま一歩のところで成功しなかった。

九月六日、英仏軍は反撃に出て、戦いは一一日まで続いた。

情況判断を誤ったドイツ軍が、退却するという予想外なことが起こった。

極度の心労に陥った参謀総長フォン・モルトケは責を問われて、解職された。

「マルヌの奇蹟」をなし遂げたフランス軍総司令官ジョゼフ・ジョッフルは、逆境のなかでも冷静、普通ならば食事がのどを通らないような情勢下でも、毎日、上等な料理を欠かさなかった。

この軍人はいわば敵の失敗によって奇蹟の実現者となった観もあるが、基本的には敵味方の動向を含めて、シュリーフェン作戦の自壊作用によって、ドイツ軍は挫折したわけであろう。

しかも両面での戦争を避けるべき作戦のために、戦線を強引に拡大したドイツは、その作戦の失敗によって両面での戦争を強いられる結果となった。

しかしドイツは敗北したわけでない。なお戦意は強かった。

マルヌの戦いがたけなわのころ、戦勝近し、との自信のもとに、ドイツ首相ベートマン・ホルベークは支配者層の意を汲んで、いわゆる「九月綱領」を発した。

その内容はドイツがフランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクなどに勢力を伸ばし、西欧を支配しようとするものであった。

これはドイツの侵略的な戦争目的を示すものとも、解釈されている。

英仏露三国の側でも結束を固めねばならなかった。

一九一五年九月五日、これら三国の間に「ロンドン宣言」が成立した。

元来、仏露間には軍事同盟があったが、英仏と英露との間には軍事抜きの協商があるにすぎない。

戦前、英仏は実質的には軍事協力を進めていたとはいえ、形の上では協商は同盟ではない。

そこで露仏同盟側の希望もあり、共同の戦争遂行強化の目的で、単独不講和や講和条件の協議を約する宣言となった。

ここに協商国は同時に「連合国」として態勢を整えた。

マルヌの戦いにドイツの短期決戦の夢が破れたとはいえ、英仏連合軍の勝利も決定的ではなかった。

ドイツ軍はその後もフランス領内に留まり続けた。

長い戦線にわたって塹壕(ざんごう)が設けられ、長い戦争が繰り広げられることとなった。

東部戦線でもドイツ軍の勝利は決定的ではなく、ロシア軍の抗戦が続いた。

こうしてヨーロッパでは東に西に、長期総力戦が展開するに至った。

「クリスマスは家郷で迎えられるであろう」という兵士たちの希望が消えたのみならず、いつ果てるともない塹壕戦の苦痛は、兵士たちの多くの反抗をひき起こした。 |

西部戦線の兵士

|

3.4 戦争の新たな性格

戦前、フランス参謀本部は軍備を増強しつつ、次のような試算をしていた。

たとえば七五ミリ砲について、一日の弾丸供給量として一万三六〇〇発が必要という計算であった。

ところが開戦後一ヵ月半、つまり一九一四年九月中ごろ、この弾丸は五万発を要することとなった。

そしてこれが調達可能となった一五年三月には、八万発、それが達成された同年九月には一五万発が要求される状態であった。

一日当たり一五万発といえば、開戦前の予測の約一〇倍である。

この実例は何を物語るものであろうか。

一つは戦争が予期に反して、相次ぐ調達を要する長期戦となったことである。

一つは戦争が予想に反して、軍需品の多大な消費をともなったということである。

さらにこの事実は長期戦、大消耗戦の裏づけとして、戦争における生産力の重要性を示すものであろう。

そして生産を支える労働力の点でも、フランス参謀本部は開戦前の計画に当たって、軍需工場の必要労働者を五万人と計算していたが、一七年には一六〇万人が動員されていたという。(このあたりの数字は中山治一『帝国主義の開幕』による)

第一次世界大戦は少なくともヨーロッパ交戦諸国民にとって、実に史上初の総力戦であった。

国民は前線で戦う将兵のみならず、銃後の国民もその日常生活のすみずみにまで、戦争の影響を受けつつ、これに協力し、あるいは協力を強いられた。

国民は「国家」なるものに否応なく直面しなければならなかった。

国民を徴兵制実施、軍需産業への徴用など、婦女子に至るまで種々な形で戦争遂行に動員し、また社会・経済・文化など国民生活を組織、統制化することによって、交戦諸国の政府は権力を強化、増大していった。

いや、近代国家の権力機構こそが、長期戦遂行を可能ならしめた。

そして自衛戦争という言葉一つを取ってみても、政府、軍部の宣伝、指導力はかつてない程の効率をあげた。

無論、大戦にはそれまでの史上、最大の人員が動員されている。

この点では、たとえば一〇〇万をこえるインド人の兵士と労務者、フランス海外領から一〇〇万に及ぶ兵士や労働者などと言われるように、世界諸地域の民衆の動員があったことも見落とされてはならない。

彼らはあるいは戦費や物資の調達の対象ともなった。

とくにイギリスは諸自治領、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ニューファンドランド等からも人的・物的援助を得た。ヨーロッパはその戦いにおいて、ヨーロッパ以外の民衆の犠牲に依存せざるをえなかった。

大戦は兵器開発の点でも画期的であった。

戦争の当初はまだ主として砲兵、歩兵の両部隊による戦いが展開し、第二次世界大戦のような「電撃戦」とは程遠かった。

しかし戦争が進むにつれて戦車、航空機、潜水艦、さらには毒ガスなどのような当時の新兵器が登場し、戦闘の展開にも変化を与えた。とくにドイツによる潜水艦作戦は、やがて戦局の動向を大きく左右することとなった。

生産力のたたかい、国民の総動員、新兵器の誕生、これらはすべて戦争の長期化を前提としていた。

それは交戦諸国の予想に反して長期化したものであり、しかも未曾有の総力戦化した長期戦であった。

けだし「大戦争」と、まずもって呼ばれたゆえんであろう。

4 いち早き美酒の味わい top

4.1 「大正新時代ノ天祐」

ドイツが中国の清朝に強要して、天然の良港、山東省の膠州(こうしゅう)湾地域を租借したのは一八九八(明治三一)年のことである。

この湾にのぞみ、ドイツ東洋艦隊の根拠地となった青島(チンタオ)、そこには急にヨーロッパ風の都市が生まれた。

その青島を支配する者はドイツ人、日本人、中国の諸勢力と続き、中華人民共和国成立(一九四九年)まで入れ変っている。

この半世紀あまりの間で、日本が二度目に青島(チンタオ)を支配したのは一九三八(昭和一三)年、日華事変のときから、太平洋戦争が終わった一九四五(昭和二〇)年までである。

そして日本の中国政策と深い関係をもつこの都市に、日本軍が初めて入ったのは一九一四(大正三)年一一月、ドイツ軍を撃破したときであり、それは第一次世界大戦が始まってから三ヵ月余を経てからのことであった。

第一次世界大戦は日本にとって一体化した世界戦争ではなくて、遠くて長いヨーロッパ戦争を意味していた。

自国がこれに関係していることを、意識していない日本人も少なくなかった。

当時の新聞にしても、たとえば『大阪朝日新聞』紙上に、しばしば見受けられるのは「欧州大動乱」という文字である。

またたとえば永井荷風のそのころの日記には、「欧州戦争」の文字が他人事(ひとごと)のように散見されるにとどまる。

フランスの作家ロマン・ロランが邦訳にして四巻、二〇〇〇ページに近い『戦時の日記』の大部分を、反戦的な文字で埋め尽くした例との比較はともかく、荷風自身としても空襲の難を三たび身をもって逃れ、その詳細を『罹災(りさい)日録』に記さねばならなかった太平洋戦争のときを思うと、日本人にとって第一次世界大戦とは第二次世界大戦と違って、遠い遠い欧州戦争であった。

そして現実の戦争とは日独戦争にほかならず、その限りにおいて、日本は欧州戦争を巧みに利用したのである。

当時の大隈重信(おおくましげのぶ)内閣の表現を借りれば、大戦の勃発は「日本国運ノ発展ニ対スル大正新時代ノ天祐(てんゆう)」であり、「此(この)千載一遇(せんざいいちぐう)ノ大局」に乗じて、「東洋ニ対スル日本ノ利権ヲ確立セザルベカラズ」という次第であった。

具体的にいえば、英仏露などの連合国側に与してドイツと開戦、中国や南太平洋におけるその利権や領土を奪い、さらに対外進出を計ることである。

とくに中国市場で欧米資本に遅れをとっていた日本としては、絶好の機会であった。

4.2 日本 宣戦を急く

一九〇一六(明治三五)年以来、日本とイギリスとの間には日英同盟協約が存していた。

しかしその適用範囲は東アジアおよびインドに限られており、これらの地域における日英両国の利益が危険に陥るような事態が起こらない限り、同盟協約に基づく義務も生じないはずであった。

したがって一九一四年八月七日、イギリス政府が日本に軍事援助を要請し、その夜から、大隈内閣の緊急閣議が開かれたとき、加藤高明(かとうたかあき)外相は、日本は同盟によって参戦を義務づけられていないと発言した。

しかし外相は続けて、イギリスからの要請もあり、同盟の情誼(じょうぎ)とドイツの根拠地を東洋から一掃して国際上の地位も高めるために、参戦することを主張した。

これはドイツにとって、意想外の成行きである。

ドイツはヨーロッパで英仏露を敵とするに至って、アジアでは日本が好意的であること、さらには味方してくれることを期待した。

日本は中立を守るか、それともこの機会に乗じてロシアを東から攻め、ロシアに不利な二面作戦を強いてくれるか?

大戦が始まりつつある一九一四年八月三日ごろ、ベルリンの街に流言がとんだ、日本がロシアに宣戦布告したと。バンザイ、バンザイと群衆はどよめいた。

彼らは日本大使館へ行進し、これを取り囲んで、さらに日本バンザイ、バンザイが繰り返され、群衆の前に姿を現した大使は困りはてながら謝辞を述べた。

すぐに誤報と判明したが、二週間程の後、ドイツ人はこの叫び声がいかに愚かなことであったかを知るのである。

日本は日英同盟だけではなく、一九〇七(明治四〇)年成立した日仏協約、第一次日露協約によってアジア諸地域の利害関係を調整させ、国際政局からみれば、すでに三国協商体制側の諸国に接近していた。

またドイツの期待に反して、日露は東アジアでは妥協し、むしろ共同してアメリカ資本の進出に対抗しなければならない情勢であった。

一九一四年八月八日未明、大隈首相私邸において夜を徹して続いていた臨時閣議は、ついに日本参戦を決定した。

加藤外相はとりわけ強く開戦を主張し、ためらう閣僚たちを同意させ、「一人で対独開戦を決定した」観があり、また、「大隈内閣にあらずして加藤内閣」といわれるありさまであった。

そして外相は八日のうちに形式上、避暑中の大正天皇に上奏して裁可を得た。

当時、ヨーロッパの戦いに対する国論としては中立維持や、ドイツ側に与しての参戦論もあったわけであり、また、いずれの側が勝利者となるかも不明であった。

このとき、日本がイギリス側に味方して参戦した動機は、後進帝国主義国として機会便乗政策を発揮するためであった。

イギリスが日本に求めていたのは、東シナ海でその商船隊を脅かすドイツ海軍を押さえることである。

したがって日本の野心が判明すると、イギリスは参戦の要求を取り消してきた。

陸上の戦闘は中国の政治、経済を混乱させるという理由である。

実はドイツに代わって日本が中国、南太平洋へ進出することを許しては、イギリスのみならず、アメリカ、あるいはオーストラリア、ニュージーランドなど、英自治領にも脅威となってくる。

大総統袁世凱(えんせいがい)政権下の中華民国自体も自国における戦火を恐れ、八月六日、中立を宣言していた。

一方、ドイツはその権益を一度中国に返還し、またのちに改めて租借しようという交渉を始めていたが、これは日本の攻撃を逃れるためである。

このドイツ・中国交渉の結果によっては、日本にとって参戦の目的が失われる情勢となった。

日本は対独宣戦を急いだ。ことここに至って、イギリスは戦闘区域の制限、イギリス軍の戦闘への参加を条件としつつ、日本の開戦を認めざるをえなかった。

イギリスとしてはドイツ海軍力を実態以上に恐れ、そもそも日本に援助を求めたことが失敗であった。

しかし日本としてもこの参戦こそ、思えば、その後の中国侵略の端緒となり、とくにアメリカとの中国をめぐる対立を生み出す遠因となった。

早くもこのときアメリカは、日本が中国に対して領土保全、機会均等を侵すことのないよう警告している。

一九一四年八月二五日、日本はドイツに最後通牒を発した。

それはまず日本および中国の海域からのドイツ艦隊の即時退去を、つぎに膠州(こうしゅう)湾柤借地を中国に還付する目的で日本に交付することを要求しており、回答期限は八月二三日正午であった。

そして回答がなかったとき、この日、「大日本国皇帝」の名において、「朕茲(ここ)ニ独逸(ドイツ)国ニ対シテ戦ヲ宣ス」と、宣戦布告が行われた。

オーストリアに対しては、八月二七日、国交が断絶された。

日本参戦に際して、ジャーナリズムは総じて戦争を支持し、挙国一致を提唱した。

そのなかで、石橋堪山(いしばしたんざん)を擁する『東洋経済新報』だけは開戦前から慎重論を唱え、開戦後は速やかな平和回復を念じたのが印象的であった。

この石橋堪山は太平洋戦争後、一九五六(昭和三一)年末、自民党総裁、首相となったが、わずか二ヵ月ほどで病気のため退いた。

日本では、社会主義勢力の側からの反戦運動もみられなかった。

その勢力は一九一〇年から一一(明治四三~四四)年にかけての大逆事件以後、徹底して弾圧されていた。

いわゆる「冬の時代」である。

4.3 大動乱を見やりつつ

日独の戦いは中立を宣言している国の国土を戦場として展開され、一九一四年一一月七日、青島は陥落した。

そして日本は膠州湾地域のドイツ諸権益を収めるため、やがて中国政府に対し強硬な態度をもって迫るのである。

この戦いで日本は初めて陸海軍併せて九機の飛行機を使用したが、主として偵察用であった。

日英の将兵たちの協力は不十分で、日本側はイギリス兵を敵と誤って射撃したり、捕虜にしたことも伝えられている。

青島で降伏したドイツ将兵は捕虜として日本内地に収容されたが、日本人との関係は総じて円満で、日本女性と結婚したり、ドイツ語教師となった者もあった。

日本で最初にベートーベンの交響曲「第九」が演奏されたのは、一九一八(大正七)年、徳島県鳴門市の収容所にいたドイツ人捕虜たちによるという。

ドイツ領南洋諸島に対しては、日英海軍の共同作戦が行われた。

日本海軍は一九一四年九月末から一〇月中ごろにかけて、ヤルート島、クサイ島、ポナペ島、トラック島、パラオ島、サイパン島など、赤道以北のドイツ植民地をすべて占領した。

こうして日独戦争は一九一四年に始まり、その年のうちに終わった。

なお残存のドイツ艦隊は一二月八日、フォークランド諸島沖の海戦で、イギリス艦隊に敗北した。

青島攻囲戦における日本軍の死傷者は、「戦死三九四人(うち将校一〇人)、負傷一四五八人(うち将校四三人)、計一八五二人(うち将校五三人)」と数えられている(鹿野政直『大正デモクラシー』より)。

大戦における同盟国側としてはドイツ以外にオーストリア、ブルガリア、トルコが挙げられる。

しかし日本が宣戦布告して戦った国はドイツだけであった。

その日独戦争を勝利に終えた日本に対し、英仏露はヨーロッパの西部および東部戦線に、軍を派遣することを要請してきた。

しかし政府は「日本の陸海軍は国防のためにある」というような理由で、これを拒否し続けた。

日本がとくにロシアに武器などの軍需品を提供していたことも、大戦における日本の役目として、派兵拒否の口実とされた。

このロシアは一九一五年、日本を「ロンドン宣言」に参加させることを望んだ。

これは前年九月に成立、英仏露三国が単独不講和などを約したものである。

苦戦中のロシアは日本をいっそう連合国側に接近させ、さらに軍需品援助を得ようと欲した。

またロシアは、戦勝後の日本がドイツと単独講和し、敵にまわるという情勢の一変をも恐れた。

フランスは日本がヨーロッパ動乱に乗じて、仏領インドシナに進出することを警戒、日本との親近を求めた。

イギリスは日英同盟の一条項が、「ロンドン宣言」と同じ役割をもつと解して、この件に消極的であった。

しかし日本のロシア援助強化は望ましいし、一方で、ドイツの日本およびロシアに対する単独講和の動きがある折から、日本を含めての連合国の結束強化が必要となってきた。

日本にとって宣言への参加が、講和会議における発言権の保障につながることは、当時の外相石井菊次郎自ら認めるところである。

こうして一九一五年一〇月一九日、日本は「ロンドン宣言」に加入、本来の戦争を終えたのち、名実共に連合国の一員となった。

ヨーロッパにおける戦争の長期化も、日本にとって有利であった。

大戦が始まったころ、日本経済は不況に苦しんでいた。

しかし戦時中の世界経済関係の変調を利して、日本とヨーロッパ、アジア、アフリカ諸地域との貿易は盛んとなり、従来の入超から輸出超過に転じた。

しかも出超額も年々増加し、多額の正貨を貯えた日本は外債を償還したのみならず、対外投資国となり、同時に大戦を通じて、債務国から債権国に転じていった。

イギリスの外債を引き受けるという、戦前には「夢想もされなかったこと」も実現した。

輸出の好調のうちに、諸産業、とくに工業が発達、日本は農業国から工業国へますます変貌し、近代資本主義が発展していった。

一九一四年を一〇〇とする工業生産指数は、一八年には三四二・九に伸びたという。

重化学工業が成長し、四大工業地区、とくに京浜工業地帯が発達してきた。

銀行資本の集中も進み、三井、三菱、住友、安田の四大財閥も態様を整えた。

このいわば一つの高度成長期はいわゆる「成金(なりきん)」をうんだ。

将棋の「歩」が敵陣に入ると「金」になる。大戦で巨利を得て、にわかに出現した大金持が成金である。

船成金、鉄成金、株成金等等である。

たとえば船成金、神戸の内田信也(うちだのぶや)は一億円近くの資産を作りあげた。

そのころの国家予算は六億から七億円という時代であった。

そして彼の内田汽船は一九一六(大正五)年、六〇割という空前の配当を行って世人を驚かした。

しかし京都帝国大学助教授の河上肇(かわかみはじめ)が、「貧乏物語」を『大阪朝日新聞』に連載したのは、一九一六年のことである。

「驚くべきは現事の文明国における多数人の貧乏である」という冒頭の一句は、高度成長の背後の矛盾を突いたものであろう。

少なくとも好景気は物価の上昇をもたらし、成金をうむ一方では、生活を脅かされる層を作り出した。

大戦中の物価騰貴はやがて米価の暴騰につらなり、一九一八(大正七)年七月から九月、米騒動を招来した。

このころ、「貧民」、「細民」、「窮民」というような文字が、「生活難」とともに新聞紙上を賑わしている。

そして米騒動は社会運動の道を開き、社会政策の実現を促すこととなった。

しかしこの大衆暴動は戦時中の交戦諸国のストライキなどと違って、反戦・平和運動と無関係であった。

西欧諸国では戦争の長期化につれて、多かれ少なかれ、そうした運動が起こっているが、この点、短期間に戦勝をかち得て、事実上、一つの戦争を終えた日本の特殊性がうかがわれるであろう。

top

****************************************

|