|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅲ 古き良きヨーロッパのゆくえ

1 一〇月への一筋の道.

1.1 われわれ老人たち

1.2 狂人のたわごと?

1.3 講和の徒労な試み

1.4 しかし平和とパンは

1.5 ケレンスキー、亡命

1.6 つかの間の自由 |

2 春浅きブレスト・リトフスクにて

2.1 波高き門出

2.2 「一四ヶ条」をめぐって

2.3 トロツキーの独演

2.4 新政権の深い痛手

2.5 迫りくる干渉

2.6 チェコ軍団を救え

2.7 エカテリンプルクの悲劇 |

3 皇帝、オランダに去る

3.1 「暗黒の日」到来

3.2 誤報がもたらした共和国

3.3 軍との握手

3.4 世界革命のとき

3.5 燃え続ける命

3.6 ひとりの女性の死 |

1 一〇月への一筋の道

top

1.1 われわれ老人たち

一九一七年一月二二日、スイスのチューリヒに亡命中のウラジミール・レーニンはある講演のなかで述べた。

「……われわれは、ヨーロッパの現在の墓場のような静けさに欺かれてはならない。

ヨーロッパは革命をはらんでいる。……

われわれ老人たちは、おそらく、生きてこのきたるべき革命の決戦を見ることはないであろう………」(大月書店『レーニン全集』より)

レーニンは二ヵ月後に、四七歳の誕生日を迎えるところであった。

ヨーロッパにおける革命の近からんことを期待しながらも、老いゆく身としてむなしい思いを抱かざるをえなかったとすれば、その心境の一端がうかがわれる言葉であろう。

レーニンは青年たちに、きたるべきプロレタリア革命におけるたたかいと勝利とを希望して、講演を終えている。

『それから一ヵ月半の後、ほかならないロシアに革命が起ころうとは……。

大戦が勃発したころ、オーストリアに亡命中のレーニンは一時、スパイ容疑で逮捕された。

釈放後、一九一四年八月、彼はスイスのベルンに逃れた。

この秋に発表されたある所論で、彼は現在の戦争の帝国主義的性格を指摘し、第二インターナショナルの社会主義諸政党の裏切りを非難しつつ、「帝国主義戦争を内乱に転化せよ」と論じている。

戦争、内乱、そして革命ということである。

レーニンが属し、指導しているボリシェビキ(のちの共産党)は、マルクス主義理論に立つ革命の前衛的急進派であり、この点、西欧社会主義諸勢力の修正主義化、社会改良主義化に強く反対していた。

しかもこれら諸勢力の多くが帝国主義戦争に協力したことはさらに対立を強めた。

それにしてもボリシェビキ自体の党勢は、まだ弱体であり、二月革命においてもさしたる役割を果たせなかった。

レーニンがチューリヒに移り住んだのは、一九一六年二月以来である。

講演のほかは図書館に通って読書、執筆に専念した。

七月、彼は『資本主義の最高の段階としての帝国主義』を脱稿している。

日曜日には妻ナジェータ・クループスカヤとともに郊外を自転車で散策したり、リュックサックを背負って遠出をした。

あるときは友人とチェスに興ずることもあった。

このレーニンの身辺に姿を現していたのがイネーサ・アルマンドである。

彼女は一八七〇年代中ごろ、パリで芸人の家に生まれ、両親の死後、ロシアの親戚のもとで成長した。

彼女が革命運動に身を投じたのは、モスクワの裕福な工場主の妻として、五人の子供までもうけたブルジョワ的結婚生活の後である。

イネーサは投獄、流刑を経て亡命、一九一〇年ごろからレーニンと親しくなり、やがて女はその情熱的で強靭な性格や行動力をもって男をとらえた。

それらは地味な妻クループスカヤに欠けていたものかもしれない。

イネーサの人をひきいれるような大きな瞳も印象的であった。

クループスカヤはこの情事について知っていた。夫はたびたび身をひこうとする妻をひき止めた。

一人の男性が同時に複数の女性を愛することも可能であろう。

そしてクループスカヤは亡命中、イネーサを交えた三人の生活の一端を淡々と伝え、また後年――それは二人の死後のことであるが――レーニンに対する追憶のためにも、その女性をめぐる温かい思い出を記している。

たとえばピアノ演奏が上手であったイネーサは、とくにベートーベンの曲を巧みにこなし、『悲愴』が大好きなレーニンは、これを弾いてくれと、しばしば彼女にせがんだことなどを――。

レーニンがスイスのベルンにいたころ、一九一五年九月、同じスイスの一村チンマ・バルトで、ヨーロッパ社会主義者たちの反戦国際会議が開かれた。

一一ヵ国、三八人の代表が出席、無論、そのなかにはレーニンも加わっていたが、彼は八名のいわゆるチンマーバルト左派を形成し、戦争反対とともに帝国主義戦争を国内革命に転化すること、新しいインターナショナルを組織することなどを主張した。

しかし採択された宣言では、「諸国民の平和のために万国のプロレタリアの団結」が提唱されるにとどまった。

ついでレーニンがチューリヒに移ってから、一九一六年四月、スイスのキーンタール村で社会主義者たちの第二回国際会議が開かれ、九ヵ国、四三人の代表が集まった。

チンマ・バルト左派は一二名に増加していた。

レーニンはこの席でも同じような主張を続け、結局、ここでも容れられなかったが、「将来の戦争を阻止するためには、労働者階級が政権を握って資本主義を廃止することが唯一の手段である」という意味の宣言が採択された。

しかしそういうことは一体、いつ、どこで成就するのであろうか。

イネーサ・アルマンドはマルクス主義に通暁しているとともに、語学力も卓抜であった。

その外国語の知識を尊重したレーニンの傍らに、チンマ・バルトでも、キーンタールでも、彼女の姿が見受けられた。

ベルン在留のころ、イネーサはレーニンの住居の近くに、道一つ隔てた所に家を借りていた。

三人はたびたび何時間も森の中を散歩したと、クループスカヤは伝えている。

1.2 狂人のたわごと?

一九一七年初め、レーニン夫妻はチューリヒのある町、ある建物に下宿していた。

台所付きの一部屋、寝室兼居間という簡素な生活である。

いや、食費にも事を欠くような生活であった。

四月になって、レーニン夫妻は家主に急に出立すことを告げた。

二月革命の報を聞いたレーニンは一日も早く故国に帰りたく、そのためならば、悪魔との取引きも辞さないという気持に駆られていた。

ロシア臨時政府は帝政時代に抑圧されていた革命家たちに、自由を与えたのである。

当時、航空機はまだ利用できず、フランス、イギリスから北海経由では逮捕の心配や、ドイツ潜水艦による危険性も考えられた。

とすれば敵国ドイツを通過するよりほかはない。

そこでスイス在留のドイツ外交筋を通じて交渉が進められた。

ドイツ側は二月革命によってロシアが東部戦線から脱落することを期待したが、臨時政府はむしろ戦争遂行を強化しようとしていた。

ドイツとしてはこのロシアをさらに混乱させることが必要となった。

ドイツにはかねてから政府の後援のもとに、ロシアに革命を起こさせようとする組織があり、とくに資金を調達していた。

いまその効果的な仕事は、レーニンたちをロシアに帰還させることである。

しかしドイツ側としては亡命革命家たちが帰国の途次、領土内で住民に接し、反戦、革命の煽動でもされては迷惑至極である。

車輛には許可なくして誰も入れず、またできる限り途中無停車とされた。

こうして一九一七年四月九日、レーニン夫妻たち同志一行は、イネーサ・アルマンドを含めて、いわゆる「封印列車」でチューリヒの駅を離れた。

この帰国の方法のため、今後レーニンは「ドイツの手先」、「ドイツのスパイ」と思われたり、またそのように宣伝された。

そして敵国の援助を得て、敵地を通過するということはナショナリズム高揚の折から、なおスイスに残留しているロシア人社会主義者からも反対された。

チューリヒ駅頭では、レーニンの一行に対して「売国奴」という罵声さえ浴びせられた。

帰国に当たり、レーニンはロマン・ロランの名声を利用しようと、この高名なスイス滞在の作家に同行を求めて、拒否されたというエピソードもあった。

一行はドイツ、スウェーデン、フィンランドの経路を経て、ユリウス暦四月三日(グレゴリウス暦一六日)ペトログラードの駅頭に立った。

レーニン、亡命一〇年の後である。

思えば彼は一九〇七年ストックホルムに、翌年一月、ジュネーブに逃れた。

そのときは墓穴に、棺桶に、入ったような気持であった。

いま意外にもロシアの土を踏むこととなった。

亡命家の習いであろうか、彼は内心、逮捕されはしないかと恐れていた。

ペトログラード駅頭、赤旗の林立、「ラ・マルセイエーズ」の大合唱、耳をろうする歓声、そのなかでレーニンはつぶやいたという、「そうだ、これが革命だ」。

彼は装甲車の上にあがり、群がる労働者、兵士たちに社会主義革命を鼓吹する演説をもって応じた。

そして翌日から、水を得た魚のような活動が始まった。

そのころ、ストックホルムのドイツ大使館は本国に通知している。

「レーニンのロシア入り、成功、われわれの期待通り行動中」。

しかし道は平坦ではなかった。

彼はまず『現在の革命におけるプロレタリアートの任務』、いわゆる『四月テーゼ』を発表した。

それはあくまでも帝国主義戦争に反対するとともに、権力をブルジョワジーに渡した二月革命から、これをプロレタリアートと貧農層が握るべき革命の第二階段をめざして、すべての国家権力を労働者代表ソビエトに移すべきことを主張していた。

「すべての権力をソビエトヘ」の提唱である。

当時、レーニンが指導するボリシェビキ党員の多くも、社会主義革命に至る前にブルジョア政権の時期が必要と考えていた。

ましてや他の社会主義勢力は、総じて臨時政府に協力的であり、したがって一時、「狂人のたわごと」とさえ評された『四月テーゼ』が党内で理解されるまでには、レーニン懸命の説得が必要であった。

そのころ、英米仏など連合国の駐露大使たちも、この革命家の正体をつかみかね、「アナーキト」、「過激社会主義者」、「空想家、狂信家」などと呼んで困惑の様(さま)を示している。

四月末のボリシェビキ大会で、『四月テーゼ』はようやく党の方針となった。

レーニンの孤立、さらに失脚をさえ予測していた臨時政府は、もっとも恐るべき敵を迎えるに至った。

そして戦争遂行こそが、この敵を利したのである。しかも一九一七年には、和平の機運がきざしていた。

1.3 講和の徒労な試み

実は臨時政府のロシアに対しても、ドイツ側から和平の可能性が探られた。

が、反応は得られなかった。一方、オーストリア・ハンガリー帝国が戦線から離脱しようと試みていた。

この国では一九一六年一一月二一日、六八年に及ぶ治世の後、フランツ・ヨーゼフ一世が死去、甥のカール一世の即位となった。

二九歳、豊かな感受性に恵まれ、人間の哀れを知る新帝は平和の君主たることを望んだ。

また帝は、自国がドイツの従属国となっていくことを、帝国が解体することを危惧していた。

国民の厭戦感も強まってきた。

一九一七年一月、皇妃チタの兄、すなわち帝の義兄ブルボン・パルマ公シクスツスは、カールが休戦の用意があることを知った。

そして領土や民族問題について譲歩的な条件が示された。

一七年二月から、シクスツスはウィーン、パリの間を隠密に往来した。

それは古きヨーロッパ、最後の王朝外交の試みであった。

連合国側はオーストリアと単独講和して、ドイツを孤立させることには積極的であった。

しかし英仏は講和の条件にイタリアの要求が考慮されていない点で、積極的に応じなかった。

この年四月、萸仏伊は仏伊国境の小村、まだアルプスの雪が残心サン・ジャン・ド・モーリエンヌで、イタリアに小アジアのトルコ領分割などを約する会議を開いた。

この席で、イギリス首相ロイド・ジョージはオーストリアとの講和について論じたが、果たしてイタリアは反対し、提案は成就しなかった。

大体、この会議自体がイタリアを連合国側に引留める意味があった。

オーストリアは対伊政策に配慮を欠き、若く内気なカールには、外交交渉に必要な駆引きや押しの強さが欠けていた。

また、無制限潜水艦作戦の効果を疑うオーストリア外相オトカル・チェルニンは、四月、和平の要を警告し、カールはドイツ皇帝に訴えたが、むなしかった。

一方、長期の総力戦に苦しむ国民大衆の気持を反映し、またロシア二月革命における民衆の動きの影響もあって、社会主義者の側からの反戦運動も活発となった。

ロシアを含めて中立・交戦諸国の社会主義者たちは、一九一七年夏、ストックホルムで会議開催を計画した。

しかしアメリカはじめ、英仏伊の政府はこういう和平工作には好意を示さず、旅券交付を拒否した件もあって、ことが進まなかった。

社会主義者の側から、アメリカの責任は大きいと、ウィルソンに非難の言辞が向けられた。

このとき、オーストリア政府は旅券を社会民主党員に与えていたし、また、ドイツにも現われてきた和平の気運に働きかけた。

ドイツでは、社会民主党に次ぐ第二党、中央党のマチーアス・エルツベルガーは、一九一七年七月六日、無制限潜水艦作戦の不成果を非難しつつ、帝国議会に講和決議案を提出した。

一九日、それは他の政党の支持を得て、二一二対一二六で可決された。

しかし行政府の弱体は軍の威圧に屈するよりほかはなかった。

講和といえば、一九一七年八月、ときの教皇ベネディクトゥス一五世による試みがあった。

大戦勃発直後にその地位に就いた教皇は、大戦によって「ヨーロッパが深淵に沈んで、自らの死を招く」ことを憂慮し、またカトリック教勢力のためにも和を願った。

教皇は交戦諸国に若干の条件――軍備縮小、国際仲裁機関の設置、公海の自由、償金の軽減、政治・領土問題の調整などの諸条件を示して、講和提案を行った。

あるいはこの年九月、ドイツ外相リヒアルト・フォン・キュールマンはベルギー関係など、一面で譲歩的な条件をもって、英仏側に和平を打診している。

当時、アメリカの戦力の効果がまだ現れておらず、イギリスはアメリカを除いて、和を進めることを策していた。

しかし交戦諸国はそれぞれに戦争目的を追求しており、それぞれに条件を不満として成立しなかった。

もし一九一七年秋までに、何らかの形で講和が成立していたならば、ロシアの国内情勢も変わっていたかもしれない。

講和の挫折は事態を悪化させた。オーストリアと連合国側との和平交渉は、一九一七年なかば以降も、年末にも続けられたようであるが、オーストリアはついにドイツから離れることはできず、かえって依存が強くなった。

のちのことになるが、一九一八年四月、フランス側からカール一世のシクスツスあて書簡が公表され、その講和交渉は裏切り行為としてドイツを刺激した。

五月、カール一世はドイツ軍総司令部におもむき、抗戦の意志表示を強要された。

そしてオーストリアとの単独講和が困難とみえたとき、とくに一九一八年五月ころから、英仏はオーストリアに対抗するため、その領内の被支配民族に対する援助を強化した。

この年一〇月には、チェコスロバキアの独立が宣言され、秋から年末にかけて、ユーゴスラビア建国が進展していった……。

1.4 しかし平和とパンは……

レーニンは『四月テーゼ』のなかで、ロシアを「いまや世界のすべての交戦国のうちで、もっとも自由な国」と述べている。

しかしロシアにおける立憲政治や自由主義化の最初の本格的な試みは、戦争という異常な情況のなかで行われねばならなかった。

少なくとも戦争遂行は、臨時政府が体制を固めるべき憲法制定議会の成立を遅延させた。

のみならず戦争遂行の努力は、臨時政府をますます政治的混乱にまきこんだ。

しかも連合国側はロシアの戦争継続、それを最重要な条件とする対独墺戦争のみに心を奪われていた。

アメリカからロシアに派遣された親善使節団なども、現地の情勢を正確に把握することなく、戦争を続ける臨時政府にいたずらな信頼感を抱いて帰国していった。

連合国側は大戦に疲れきっているロシアの実情を正確に理解できず、また、理解しようともしなかった。

臨時政府を安定させるためには、戦争をうち切らせることが必要であったが、連合国は逆なことを強いたのである。

「自由」、「平和」、「パン」を求めたロシアの人民にとって、がち取られたのは「自由」、いいかえれば専制帝政の打倒のみであった。

戦争が続く限り、その犠牲となる国民経済の好転はありえないであろう。

「平和」を求める国民の声が高まるなかで、臨時政府は一九一七年七月、ロシア軍の夏期攻勢を敢行し、しかもそれは独墺軍の反撃によって挫折した。

故郷に向かう脱走兵が相ついだ。

彼らは前線から集団的に逃亡し、郷里で現実に起こっている農民たちの土地分割に参加した。

いや、戦線に留まっている間に土地が分配されてしまうのではないかという恐れが、彼らを土地争奪戦に参加させるための帰郷に駆りたてた。

広いロシアの大地で、現存の体制は自壊しつつあった。

この変容を秩序だて、組織化する新政権、それさえ出現すればこと足りた。

こうして戦争が続いている限り、臨時政府は国民の支持を急速に失い、「すべての権力をソビエトヘ」をめざすボリシェビキの勢力が急速に伸張してきた。

そして後者は一九一七年、ペトログラードでいわゆる七月蜂起を展開したが、政府側の弾圧によって失敗に終わった。

これは少なくともレーニンが指導したものではなかった。

しかし彼は当時のロシア領フィンランドに亡命をよぎなくされた。

このころ、臨時政府はレーニンたちがドイツのスパイであること、敵国から金銭を与えられていることを発表した。

スパイ説はともかく、ボリシェビキがドイツを通じて活動資金を得ていたことは事実のようである。

一説によれば一九一七年中ごろ、三〇〇〇万から五〇〇〇万の金マルクが流された。

のちドイツ側は、これらの資金がボリシェビキの成功に有効であったことを自賛したという。

レーニンは亡命先、ラズリフ湖畔の仮小屋などのなかで、八月から九月にかけて『国家と革命』を書いた。

そこで彼はプロレタリアートの独裁によって、階級なき共産主義社会がうまれ、やがては国家が消滅するという壮大な夢を展開した。

その第一版へのあとがきには一九一七年一一月三〇日の日付けで、率直な心情が吐露されている――「つぎの第七章『一九〇五年と一九一七年のロシア革命の経験』の腹案もすでにできていた。

しかし、この章は表題以外にはたった一行も書けなかった。

政治危機、一九一七年の十月革命の前夜が、それを『妨げた』のだ。

このような『妨害』は喜ぶよりほかはない……『革命の経験』をすることは、それについて書くことよりもいっそう愉快であり、またいっそう有益だから」。(菊地昌典訳)

レーニンの亡命の間に、情勢はボリシェビキに有利に展開していった。

一九一七年七月末、従来のリボフ内閣に代わって、ケレンスキーをロシア首相とする新連立内閣が成立し、以後、彼は首相を続ける。

九月、ロシア軍最高司令官コルニーロフ将軍はケレンスキーと対立し、ペトログラードへの進撃をめざしたが、この軍部クーデタも成功しなかった。

そのときボリシェビキはソビエトを通じて、労働者や兵士たちをコルニーロフ側に向かって立ちあがらせ、鉄道関係者は列車を止め、電信係りは通信を止めた。

九月事件によってボリシェビキの勢力が復活してきた。

その勢力はペトログラードやモスクワのソビエトにおいても、しだいに優勢になってきた。

軍隊はほとんど解体の状態にあり、物価はますます騰貴し、労働者のストライキ、農村の暴動は高まっていた。

そして「呪(のろ)うべき戦争」があった。

一九一七年夏、ロシアを広く旅行したアメリカ人の一ジャーナリストが伝えている。

彼の一行はたまたまウクライナの高地のある小村で馬車から降り、集まってきた三百数十人あまりの民衆に問いかけた。

女性が多く、老人、子供たちもいた。

「ジョージ・ワシントンについて聞いたことがある人は? 一人の若者の手があがっただけ、

「リンカーンは?」三人の手、

「ケレンスキー?」九〇、

「レーニン?」同じく九〇、

「トルストイ?」一五〇、

この間、民衆は外国人の変なアクセントなどを笑っていた。

しかし「戦争で肉親をなくした人は?」と聞かれたとき、ほとんど全部の手があがって、笑いの渦は一せいに泣き声にかわった。

二人の老人は馬車の車輪に泣き崩れ、女たちは手に手を取って泣き、どこからこんなに涙が出て来るかと思われるほどであった……。(A・ウィリアムズ、西山敬一訳『十一月革命の勝利』より)

1.5 ロシア首相ケレンスキー、亡命

フィンランドに潜んでいたレーニンは、いまや蜂起のときが来たと判断した。

彼はケレンスキーがボリシェビキを警戒してペトログラードの防備を固め、さらにはこの首都をドイツ軍に渡すことを恐れた。

また都市に農村に無政府状態が広がりつつあるとき、早く新政権成立をもって応じなければ、民心が離散してしまうことを恐れた。

そして臨時政府のもとに、「戦争」が終わる可能性がないとは断言できなかった。

ひそかな独露交渉の噂も流れていた……。

ボリシェビキ側の軍事力の養成に活躍したのは、レオン・トロツキーである。

彼は亡命先のアメリカから二月革命後の五月に帰国し、それからボリシェビキに入党したばかりであった。

工場労働者を中心とした赤衛隊、首都の守備隊の兵士たち、クロンシュタット軍港とバルチック艦隊の水兵たちが、ボリシェビキの軍事力である。この党派自体の党員数も二月革命当時の約二万四〇〇〇から、約三五万に増加している。

ボリシェビキ党中央委員会がレーニンの指令を容れて、蜂起を決定するには数週間を要した。

これに先立ち、彼が委員会に送った書簡には、「もしいま権力を奪取しなければ、歴史はわれわれを許さないであろう……」というような文章も見受けられる。

ある秘密の会合には、彼自身もかつら、鼻めがねの変装で現れた。

党をこのとき武装蜂起にふみきらせたのは、レーニンの一種、狂気じみた決意である。

のちにトロツキーはわれわれが一〇月を失した場合、二、三ヵ月後に目的を果たせたか、とんでもない、一〇月を逃したならば、決して権力を握りえなかったであろうともらした。

一九一七年一〇月二四日(一一月六日)から二五日にかけての夜、蜂起は速やかに展開した。

事件はむしろ臨時政府側の一種の挑発を利用して起こされた。

早朝までにボリシェビキ側は諸官庁、駅、電話局、国立銀行、主要道路など、要所を占領した。 |

レーニン

トロッキー

|

二五日夜、政府閣僚がたてこもっていた冬宮の守備隊も、さしたる抵抗もなく包囲の軍に屈服、夜半、閣僚たちは捕われてしまった。

これより先、ケレンスキーは首都を脱出していた。

彼は二五日朝、ペトログラードに到着予定の軍隊を待望していたらしい。

しかし届くのは鉄道員のサボタージュを告げる電報や電話ばかり、首相は閣僚たちと討議の結果、自ら軍隊を迎えに行くことを決意した。

首都奪還の一戦に失敗したケレンスキーは、以後五〇余年の亡命生活をイギリス、フランス、アメリカなどで送り、レーニンは無論、トロツキー、いや、スターリンよりも長く生きて、一九七〇年世を去った。

ペトログラードにおける「ロシア一〇月社会主義大革命」にあって、政府の諸機関こそ混乱したが、市民生活は乱れることなく、買い物、通勤、娯楽なども妨げられることなく、それは意外に平穏に行われた。

一方、モスクワでは、数日間にわたる激闘が展開されたが、結果的には首都の革命成功が広大なロシアの運命を決定づけ、各地でソビエトヘ権力が移行していった。

このとき工場労働者、守備隊の兵士たちが演じた大きな役割を思えば、一〇月革命は一党派ボリシェビキのクーデタ以上のロシア、労・農・兵の革命でもあった。

1.6 つかの間の自由

すでに一〇月二五日(一一月七日)午後、レーニンはペトログラード・ソビエト全体会議に姿を現し、歓声があがるなかで革命の成功を報告していた。

当時、彼に接した人は少なかったとみえる。ある外国の特派員は想像と違って、背が低く、ずんぐりして、はげ頭、ひげがモジャモジャした姿に驚いている。

二五日夜、第二回全ロシア・ソビエト大会が開かれた。

いや、政権奪取をこの大会のスケジュールに合わせることも、レーニンの構想であった。

大会は権力の掌握を採択し、また「平和に関する布告」を成立させた。

この布告は、すべての交戦国の国民と政府に無併合(他国の土地を奪取したり、他民族に合併を強制しないこと)、無償金の即時講和、秘密外交の廃止や秘密条約の公表などを呼びかけ、またとくに先進国イギリス、フランス、ドイツの労働者に平和と革命に対しての期待が寄せられていた。

行き詰まった当時の交戦状態は、和平のチャンスではあった。

しかし無併合、無償金の講和はソビエト政権の独創ではなく、すでに社会主義勢力の側から提唱されており、また布告にはその実現性よりも、新政権としての宣伝性が加味されていた。

そこに提示された条件はロシアが直面している混乱、窮乏の事態から割り出された条件であり、一見、理想的だが、実はロシアにとって現実的な要求であった。

つづいてソビエト大会は「土地に関する布告」を可決した。

布告はまず地主制が無償で廃止されることを掲げている。

平和と土地――ロシア国民の関心がもっとも強く向けられている問題、これに対する新政権の姿勢は国民の期待に応ずるものであり、ボリシェビキこそが敢行しえたわけである。

新政権はまた「ロシア諸民族の権利宣言」において、ロシア内諸民族の平等や主権、自決権などを認めた。

一方、ペルシア人、トルコ人、アラブ人、インド人などイスラム教徒に対して、帝国主義からの解放が呼びかけられた。

そしてロシア帝国領内からフィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランドが独立していく。

ロシア革命は世界各地の民族運動に影響している。

しかしロシア内でも南ロシア、中央アジア方面の諸民族の独立は成功しなかった。

ソビエト政権はその宣言に反して、実は可能な限り、国内の民族運動を押さえたからである。

ソビエト新政権、すなわち革命政府は人民委員会議と称し、レーニンはその議長、いわゆる首相である。最初の委員たち、ボリシェビキ一五名の平均年齢は三六歳であったという。

なお一時、委員に左派社会革命党から加わったこともあるが、結局、ボリシェビキ単独政権となった。

ところでボリシェビキは臨時政府と同様に、憲法制定議会の召集を唱えていた。その選挙は予定通り、一九一七年一一月から一二月に行われた。広く国民を動員する普通選挙制は、急進勢力に有利とは限らない。レーニンは、ボリシェビキの立場が国民の理解を得るまで選挙を延期したかったが、この議会開会を推進してきた党として、いまや予定を決定としなければならなかった。

投票率五〇パーセント弱、比例代表制による普通選挙の結果、ボリシェビキは都市市民や陸海軍兵士の間では強い支持を得たものの、全国的には低調な支持率であった。

ソビエト政権支持の議員はボリシェビキのほか、総議員数の約三〇ハーセントにとどまった。

一九一八年一月五日(一八日)、憲法制定議会召集の日は、一〇月革命支持派と反対派のいわば最後の決戦の日となった。

反対派の背後には、ボリシェビキらに対立する他の社会主義諸派やブルジョワ勢力から、帝政派保守層までが結集していた。

まさに両勢力の間には「共通の言葉」はなく、「拍手と喚声」と「口笛、野次、嘲笑」との応酬であった。

そのなかでボリシェビキの提案はつぎつぎと否決されていった。

一月六日(一九日)未明、人民委員会議は憲法制定議会の解散を決定した。

議会の存立を許しておけば、少なくともボリシェビキによるソビエト政権存続は困難であろう。

存続のためには独裁路線しかなかったのであり、憲法制定議会の召集は、レーニンたらずとも、「友よ、私は一日をむだに過した」にすぎなかった。

倒すか、倒されるか、という現実のみが現実であり、議会制民主主義とか、プロレタリアート独裁とか、それらは後日の理論であった。

ロシア史上、いわゆる自由主義は現在に至るまで、わずか八ヵ月たらず存在するにとどまった。

2 春浅きブレスト・リトフスクにて

top

2.1 波高き門出

ソビエト政権、外務人民委員トロツキーは一九一七年一一月、ペトログラード駐在の連合国大使たちに、すべての戦線における即時休戦、無併合、無償金を条件としての講和交渉即時開始を申し入れた。

同時に彼は若干の中立諸国に対して、この提案を独墺側に伝達することを求めた。

臨時政府末期、英仏では、戦力低下したロシアを犠牲にして、ここに「分け前」を認めての講和案さえ現われていた。

しかし、いまとなってはロシアの東部戦線離脱を恐れた連合国側は、ソビエトの申し入れが連合国単独不講和の取決めに背くものとして拒否した。

当時、戦局は混迷していた。

一九一七年一〇月末、イタリア軍が北伊のカポレットで、オーストリア軍に敗北したことは大きな衝撃であった。

イタリアでは、オルランド首相の新内閣が国民の志気高揚に努めることとなった。

一一月、フランスでは七六歳のジョルジュ・クレマンソーが首相となり、その内閣はイギリスのロイド・ジョージ内閣のように、一種の戦時強力政治を展開し、この年春以来、国内に広まっている反戦の動きを押さえつつ、戦勝をめざしていた。

これに先立つ一〇月、有名な女性のスパイ、マタ・ハリが処刑されている。

フランスでは戦争の惨禍を描いたアンリ・バルビュスの『砲火』(一九一六)のような反戦文学も流行し、一時、軍隊内に不服従運動、講和要求の動きさえ示された。

あの「神聖連合」もすでに崩れていた。

そして、一二月六日、ルーマニアが同盟国側に降伏し、翌日、こういうさし迫った情勢下で、アメリカが国交断絶中のオーストリアに宣戦布告した。

ロシアの事情、イタリアの劣勢は、連合国のアメリカへの依存を強めた。

ルーマニアは翌一九一八年五月、ブカレスト講和条約を課せられたが、この年一一月、大戦が終わる直前、再び戦線に復帰、戦勝国に列して領土を拡大するのである……。

一方、同盟国側はペトログラードからの講和交渉申し入れに応じた。

ロシアが戦争から離脱すれば、東部の軍事力を西部戦線にまわすことができよう。

一九一七年一二月初め、ドイツ東部軍総司令部の所在地、ポーランドのブレスト・リトフスクで、休戦交渉が開始され、連合国側の妨害も成功せず、月中ごろ休戦協定が成立した。

ロシア側代表団には民主的であるため、陸海軍兵士や労働者、農民が加わっていた。

この農民については、代表団はペトログラード駅に至る途中で、その不参加に気づき、街頭から一人の農夫を慌てて選び、やっと説得して同道させたという。

ドイツ側のフォン・ホフマン将軍は、無粋な労働者や農民たちを迎えた晩餐会の奇妙な光景について、書き残している。

同じ一二月、ソビエト政府は帝政ロシアが連合国と結んだ秘密条約、協定類を公表して、帝国主義外交の実態を明白にした。

関係諸方面に与えた影響は深刻であった。

イギリス、フランスは領土分割の野心を暴露された。

とくにサイクス・ピコ協定の存在が判明したことは、アラブ人に大きな衝撃を与えた。

その内容は、アラブ国家独立に関するイギリスの約と矛盾していた。

しかもイギリスがユダヤ人建国に同意した「バルフォア宣言」が、一ヵ月ばかり前に発表されている。

動揺するアラブ人の危惧や憤りに対して、イギリス、そしてフランスはアラブ人の解放や自治、自決を説いて彼らを懐柔し、事態をしのがねばならなかった。

一九一八年六月、イギリスの「七人(アラブ民族主義者たち)への宣言」、同年一一月、「英仏宣言」などがそれである。

一九一八年といえば、年初から広く民族の自治、自決が謳(うた)われたときであった。

戦後新体制の一環としてである。ウィルソンやロイド・ジョージの名が、これに関連してくる。

2.2 「一四ヵ条」をめぐって

連合国諸政府はソビエト政権の講和申し入れを拒否したが、国民のなかの厭戦気分の台頭を無視できなかった。

とくにロシア革命の影響もあって、社会主義勢力から和平を求める声が高まりつつあった。

一九一八年一月五日、イギリス首相ロイド・ジョージの演説、一月八日、アメリカ大統領ウィルソンの教書、それらはそれぞれソビエト政権とは違った立場において、戦争目的、ひいては戦後新秩序の基本的構想を示そうとしたものであった。

イギリスの世論にも、和解的平和論が高まっていた。

前年末からの戦局不利のうちに、徴兵制反対や政府批判を唱える団体なども現れた。

英帝国の利益を確保したうえで、人的物的損失をこれ以上に増大することを避けるために、またボリシェビズム(共産主義)に対処する点でも、可能ならば早期の和解が望ましかった。

イギリス首相の演説は国会休会の時とはいえ、労働組合会議で行われた。

その草稿は自由党、労働党、自治領などの代表との協議によって作成され、労働界の強い和平気運を反映していた。

演説の内容は同盟国側に占領されている国や諸地域の回復、ポーランドやオーストリア内の諸民族の独立や自治、トルコやアラブ地域の問題、ドイツの植民地などについて論じ、また、のちの国際連盟的な存在にも言及しているが、公開外交や公海の自由にはふれていない。

なおロシアが連合国と別の行動をとる場合について、警告している演説の一節は、イギリスがロシアを犠牲にして独墺側と妥協するのではないかという不安を、ボリシェビキに与えた。

前年末、ロイド・ジョージはそういう和平構想を持っていたようである。

一方、ウィルソン大統領はソビエト政権の「平和に関する布告」が与える影響を恐れ、とくに英仏伊諸国民の志気が左右されることを恐れた。

ウィルソンの教書、いわゆる「一四ヵ条」はハウス――彼自身も前年末、多くの学者の協力を得ていた――の協力のもとに、ロイド・ジョージ演説よりも先に書かれたもので、米英首脳間の連絡はなかったようである。

ただしイギリス自由・民主主義勢力の働きかけがあったといわれ、それだけに彼らは「一四ヵ条」を支持する点で、人後に落ちなかった。

「一四ヵ条」は次のような提唱を内容としている。

公開外交の主張(秘密外交や秘密条約の廃止)、公海の自由、通商上の障害廃止、軍備縮小、植民地問題の公正処理、ロシア問題の解決、ベルギー、フランスの領土の回復、イタリア国境の調整、オーストリア・ハンガリー帝国内諸民族の自治、バルカン諸国の政治的、経済的独立と領土保全、トルコ帝国のトルコ人地域の主権保障、およびトルコ支配下の諸民族の自治、ダーダネルス海峡の自由通航、ポーランド人の独立、諸国の政治的独立や領土保全の相互保障のために、諸国家の組織をつくること、などである。

なおウィルソンは一九一八年中に、三度にわたる演説で、何ヵ条もの原則を追加した。

そしてこれらも「一四ヵ条」と総称されている。

「一四ヵ条」のうちで、ロシアに関する第六条がもっとも長い。

それは全ロシアの領土からの撤兵を約するとともに、ロシアの自主的な政治的発展や国策決定に対する国際的協力を保証し、その国民が自ら選択した制度のもとで、自由な国際社会に参加することを歓迎すること、また歓迎以上に、ロシアが必要とし、希望する援助をことごとく保証することなどを強調している。

また「一四ヵ条」は従来、アメリカと関係が浅かった東欧、バルカン、そしてトルコから中東への関与を示した点も注目されよう。

思えばロシアへの呼びかけは、いまや脱落しようとするこの国を、連合国の陣営につなぎとめるための努力を表していた。

「一四ヵ条」は独ソ講和交渉中断のとき発表されている。

おそらくウィルソンは「平和に関する布告」について、自分が言うべきことに対して先をこされた感を抱いたに相違ない。

大統領自身も和平をめぐって無併合、無償金的なことを考え、また表明していたのである。

こうして「一四ヵ条」は帝国主義的旧外交に対して、自由主義的新外交路線を明示するとともに、ボリシェビズムからの攻勢に抗するものであった。

のみならず、いまや合衆国は一つの目標をかざして連合国の結束をはかり、主導権を握って、資本主義世界の中心となっていった。

実は先のイギリス首相の演説には、合衆国の発言力を押さえ、イギリス外交の優位を保持したいという意図が含まれていた。

しかし逆に「一四ヵ条」の前に、ロイド・ジョージ演説は影を薄めた。

一方、この教書は一種の講和条件を示すものでもあった。それは印刷物となってドイツ、オーストリアに空中から配布された。

また休戦中の東部戦線にも大量に送りこまれた。そしてあのペトログラードにも――。

しかしロシアが敗れ去り、いまや優位に立ったと自負するドイツは、イギリス首相の演説にも、「一四ヵ条」にも冷淡であった。「一四ヵ条」はドイツにとって、「アングロ・サクソン世界支配」の条件にすぎなかった。

やがて一九一八年三月、ブレスト・リトフスク条約が、まごう方なき「勝者と敗者の講和」が成立し、このとき以降、ウィルソンは、連合国側は、軍事的勝利によってドイツ帝国主義、軍国主義を倒すことをめざさざるをえなくなった……。

2.3 トロツキーの独演

そのブレスト・リトフスクにおける講和の交渉は、一九一八年一月初めから開かれていた。

ソビエト側の代表は外務人民委員トロツキーである。

ドイツ外相キュールマン、オーストリア外相チェルニンらも出席した。

席上、トロツキーはドイツ帝国主義を批判し、フォン・ホフマン将軍は「ロシア代表はわが国を占領した勝者のように語る」ともらした。

このロシア代表が、ドイツ側の過大な領土要求を受諾するはずはない。

無併合、無償金の条件は無視されたのである。

会談は難航し、トロツキーも一時、ペトログラードヘひきあげた。

これにつれてボリシェビキ内部にも、講和をめぐって意見が対立した。

当時、ロシアの革命家たちは多かれ少なかれ、次のような考えを持っていた。

すなわち、ロシア以外の国々にも続いて社会主義革命が起こり、そうした世界革命の波動のなかにおいてこそ、ロシアの革命も成功する、ロシアの安全保障は世界革命の促進によって得られる、それでなければ資本主義諸国に包囲されての一国だけの革命は失敗に終るであろう……という考え方である。

世界革命はともかく、少なくともヨーロッパにおける、とくにドイツにおける革命への期待は強かった。

そこではロシアのように、「平和とパンと自由」を求める声が高まっていた。

一八年一月、ベルリンや、ハンブルク、キール、ミュンヘンなどで、またオーストリアの各地でも、反戦の動きが展開していた。

レーニンもヨーロッパにおける社会主義革命を期待することにおいて、人後に落ちなかった。

しかしいまはロシア国内の安定、改革に専念すべきであり、したがって講和を優先させるべきであろう。

しかも一方で、連合国と同盟国とが講和して、ソビエト政権打倒に協力するかもしれない。

この点からも、早期単独講和は必要ではあるまいか。

ボリシェビキのなかには不利な講和を結んで、ドイツの政府、軍部に国内革命運動を抑圧すべき余力を与えるよりも、進んで革命戦争を行うべしとする意見もあった。

ソビエト政権の性質上、それが遂行する戦争はもはや帝国主義戦争ではなく、革命防衛、革命伝播の戦争という論法である。

そこでトロツキーは戦闘はやめるが、講和はしない、いわゆる「戦争もしないが、講和もしない」という主旨で、時を稼ぐことを案出した。

彼はソビエト政権が戦争をやめて社会主義確立に努める一方、ヨーロッパ革命を促進することを考えたわけである。

しかしこんな虫がよいことが許されるであろうか。

一九一八年一月末、トロツキーはその案をもってブレスト・リトフスクに帰った。

戦争もせず、講和もせず、との意を述べて、さっさと退席したトロツキーの態度は、ただでさえ彼の空威張りに感情を害していたドイツ側を唖然とさせ、狼狽させ、そして言語道断と激怒させた。

独墺側は二月中ごろ、休戦を解いて戦闘を再開し、一時はペトログラードに迫る勢いを示した。

二月二三日、のちソ連軍の記念日となったこの日、新しく編成されつつある「労農赤軍」がようやく敵を撃退したが、これは一時のこと、新しい体制を守り、建設していくためには戦争をやめるよりほかはなかった。

この点、レーニンはトロツキーたちよりも柔軟性をもっていた。

彼はともかくソビエト政権の延命のため、「息つぎ」を得たいと願った。

2.4 新政権の深い痛手

この二月におけるレーニンの決断と、これを実行させた労苦は、あの一○月をしのぐものであったという。

二月一八日、ボリシェビキ党中央委員会で、レーニンのドイツとの交渉再開提案はようやく七対五対一で採決された。

しかしソヴィエト政府からの連絡に対して、二一日、二二日ドイツ側から何の応答もなかった。

首脳たちに焦燥の色が濃くなった。

そのとき二三日夜、ドイツ側はさらに厳しい条件を含む最後通牒の受諾を求めてきた。

ボリシェビキ党中央委員会では激論がたたかわされた。

レーニンは革命的言辞を吐くときではなく、現実を直視するときと、職を賭して受諾を迫った。

ついに七対四対四で、受諾は可決された。

つづいてソビエト中央執行委員会においても、激論ののち、一一六対八五対二六で講和条約調印が承認された。

レーニンにはここでも「売国奴」、「ドイツのスパイ」などと、罵声が浴びせられた。

このころ、レーニンの人気が党内でもっとも下落しており、反レーニンのクーデターの噂も流れた。

彼の恋人イネーサ・アルマンドも革命戦争を支持していた。

三月三日、ブレスト・リトフスク講和条約が成立した。

ソビエト政権と独墺、ブルガリア、トルコ四国との間に結ばれたものであり、八月に補足条約が追加された。

史上まれに見る厳しい条約であった。

それによりロシアはおよそ領土、鉄道の四分の一、人口、耕作地、織物工業の三分の一、鉄鋼業、炭鉱の四分の三を失い、また多額の補償金を支払うこととなった。

とくに領土上では西部と南部で、旧帝政ロシア領の広い領土が奪われ、実質上、新たにドイツ、オーストリアなど同盟国側の勢力が及ぶ形勢となった。

ロシアの国境は、だいたい一七世紀ごろに戻された。

そしてこの領土上の取決めによると、レニングラードは新しい国境に接近しすぎる危険がある。

急遽、三月九日、首都は旧都モスクワに移された。

しかしまだ条約の批准が残されていた。

このころ、英米仏の側から在露の関係者を通じて、ソビエト政権との接触が非公式に試みられた。

その一人、イギリスの外務官僚ブルース・ロックハートは、レーニンの第一印象を述べている。

赤ら顔で獅子鼻の太った小男、偉大な指導者というよりはいなかの食料品屋といった感じ、しかし自信に満ち、にこやかではあるが、一面、相手を軽蔑したような顔つき……。

ロックハートたちは本国政府から対ソ援助の約を得て、ソビエト政権がドイツと再び戦うように工作し、条約批准を阻止したいと動いた。

連合国のなかではロックハートを送ったイギリス政府が比較的、熱心であり、ソビエト側ではトロツキーは対応を示したが、レーニンの批准の意は揺るがなかったとみられる。

たとえば、ロックハートは接触した革命家たちの自己犠牲的な精神力に感動しているが、それだけに彼らは自分たちの仕事の意義に対して、意識過剰があったようである。

ともかく交渉は成功しなかった。

ただしこのときボリシェビキ首脳は万一、条約が批准されなかったり、あるいはドイツが和を破って攻撃してくるような場合、また日本がドイツとの諒解のうえ、ないし独断でシベリアに軍を入れるような場合、アメリカ、イギリス、フランスの援助を求めざるをえないことを考えていた。

一方、連合国、同盟国が講和、協力してロシアにおいて分けまえを得ようとするのではないか、という深刻な不安も続いていた。 ’

第四回臨時全ロシア・ソビエト大会は三月一四日から一六日まで、条約批准のためにモスクワで開かれた。

会議中、ウィルソン大統領からロシア国民に同情をよせるメッセージが届いたが、具体的な内容をもつものではなかった。

激論が続くなかで、レーニンは冷静に、淡々と、しかし明晰な理論をもって、なぜ、いま、ロシアが講和しなければならないかを訴えた。

ブレスト・リトフスク条約批准は七八四対二六一対一一五で可決された。

しかしこの講和はドイツ、オーストリアなどに高まる革命勢力が、ロシアによせる期待に反するものではあるまいか。

四月末、フィンランドの社会主義政権(一月末成立)は倒れた。

ボリシェビキは自らが望み、自らに応ずる国際革命の動きを、自ら見棄てねばならぬ現実であった。

激動のうちに三月、ボリシェビキは党名「ロシア共産党(ボリシェビキ)」と称することとなった。

現在は「ソ連共産党」である。

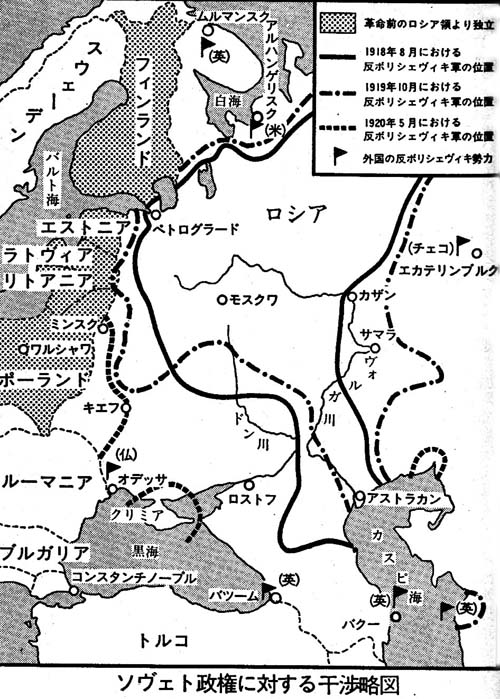

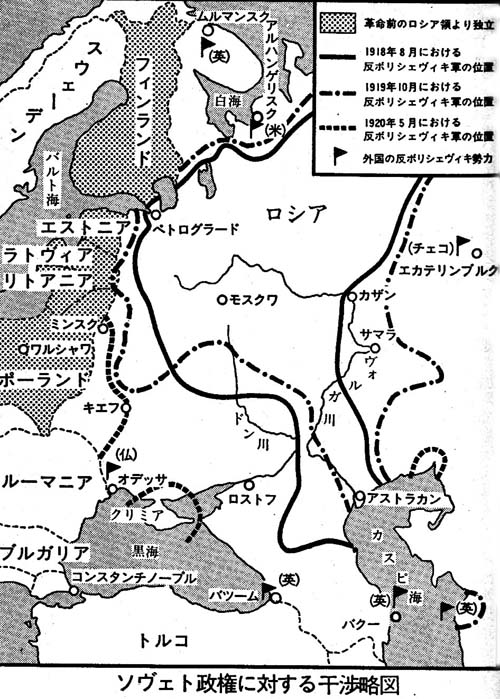

2.5 迫りくる干渉

連合国にとって、とくに西部戦線で戦っている英仏にとって、ロシアの単独講和によって東部戦線がなくなることは大きな痛手である。

またドイツが、ロシアへ送られた軍需物資やその資源を押さえて、利用する恐れがあった。

ともかくドイツは余力をもって、西部戦線の攻勢に出るであろう。

連合国としては東部戦線を再建して再びドイツ側の戦力をさき、東西からの戦いを継続しなければならない。

しかもソビエト政権は資本主義体制の連合国にとって、忌まわしい存在である。

それは秘密条約の暴露のうえに、一九一八年二月、新政権に責任なしとして、帝政時代以来の一切の外債破棄を布告しており、敵意をそそる政権であった。

とくにロシアと経済的関係が深いフランスにとって、その打撃は大きい。

そのうえ憲法制定議会の強引な解散は、連合国のソビエト政権に対する反感を強めた。

この新政権との交渉が現に成功しないとすれば、連合国、とくに英仏にとっての急務はロシア内の反ソ勢力を支援して、ソビエト政権に代わらせ、東部戦線を再建させ、そしてドイツと戦わせることであった。

ブレスト・リトフスク条約成立は、英仏に大きな衝撃を与えた。

しかもドイツ側の一九一八年春期攻勢は迫り、それが三月末から展開してくるにつれて、対ソ干渉はますます切実な問題となってきた。

そして現にロシア内では帝政派、ブルジョア勢力、社会主義者たちがソビエト政権の打倒をはかり、前年秋から内戦が生じていた。 |

|

なかでも有力なのは帝政時代の陸海軍軍人がひきいる勢力であった。

一八年夏、反ソ勢力は数十に達するのである。

実は一九一七年一二月、すでに英仏間で南ロシアに関する勢力範囲設定が行われていた。

そして一八年三月、ブレスト・リトフスク条約成立の衝撃のうちに、イギリスは北ロシア、バレンツ海方面のムルマンスクに少数ながら軍を送り、フランス軍もこれに続いた。

さらに英仏はアメリカと日本の軍事行動、とくにシベリアに出兵させることを望み、日本からは積極的な対応を得た。

日本の国民が当時の時点で、ロシア社会主義革命について正確に理解し得たか、どうかは疑問であろうが、ともかくソビエト政権成立はそれなりに日本にも影響を与えた。

とくに支配者層にとっては、「皇室のため国家のために憂慮にたえない」事件であり、「国体に合わない」という点で、大いに警戒感が抱かれた。

ボリシェビキは「過激派」と呼ばれ、政府はこの政権をロシア国民の意に反して権力を奪ったものであり、ドイツの傀儡(かいらい)と説明した。

日本にとって、日露協約をもつロシアの激変は、従来の日露接近政策上からは不利であった。

経済上でも軍需品を中心に、日本の対露貿易は急増していた。

しかし一面、ロシア帝国主義の東アジアからの後退により、北満からシベリアにかけて真空地帯が生じたとすれば、かねてから計画されていた大陸政策推進の好機であった。

日本は一九一八年一月、早くも居留民保護を口実にウラジオストックに軍艦を派遣、反ソ勢力の支持を開始、四月、ウラジオストックに陸戦隊上陸と、シベリア出兵の既成事実を着々と作っていた。

そして寺内内閣の日本政府は一方で段祺瑞中国政府にあの「西原借款」を行いつつ、この中国との間に三月、共同防敵に関する日華公文交換を成立させた。

さらに五月、日華陸軍および海軍共同防敵軍事協定成立によって、軍事行動、軍需品供給上の便が約された。

これらはロシアの戦線脱落によって、独墺の勢力が東進してくることに対応するものであったが、シベリア出兵への準備ともみられる。まさしくレーニンは言った、「幻想を抱くな、日本は突進してくる」。

日本のシベリア進出を警戒したのはアメリカである。

レーニンは日本を牽制することをアメリカに期待し、さらには日米の対立、そして日米戦争さえも期待している。

彼にとって当時の帝国主義の基本的対立は、現に戦争中の英独のそれと、やがて戦うであろう日米間のものであった。

日本の一部には、反対するアメリカに一撃を加えても出兵せよ、バイカル以東を日本の領土にするために出兵せよという侵略主義もあった。

言論機関は出兵熱をあおり、出兵の費用調達には、「国民各自の自制により昼食の全廃」を唱える者さえいた。

こういう極端なものでないにせよ、自主的出兵論も強かったが、結局、国際的摩擦を避けての協調的出兵論が大勢を制した。

しかし日本参戦に反対した石橋湛山の『東洋経済新報』は、ここでも出兵反対を掲げ、むしろソビエト政権の承認を求めている。

アメリカの保守的支配層にとっても、革命、独ソ休戦から講和、外債破棄、独裁等々、ロシアの情勢は反感、恐怖感、そして敵意を募らせるものであった。

しかし一方では、ソビエト政権は短命に終わるべき「一時的エピソード」だという、楽観論も見受けられた。

一九一七年から一八年にかけて、『ニューヨーク・タイムズ』紙は幾度となく、ボリシェビキ没落の可能性について言及した。

ウィルソンにとっても、ボリシェビキは法と秩序とを破壊する存在とみえた。

したがって大統領は国内反ソ論に押されつつ、対ソ強硬政策に傾斜する面があるとともに、ロシアの民主的変化を期待し、「一四ヵ条」に表れているように、ロシア国民に友愛に満ちた呼びかけをしつつ、事態の進展を見守る姿勢を持していた。

ウィルソンとしては、英仏が望む干渉を避けて、ロシア自体の国内問題として自由主義的政権が復活すること、それが望ましかった。

他方、その後もロックハートら、米英仏の非公式関係者たちの対ソ接近工作も続けられた。

赤十字社関係のアメリカ人レイモンド・ロビンズは、米ソ間の経済交流にも努力している。

しかし彼らの活動も、五月中旬を転期として終わりに近づいた。

彼らの存在自体が、連合国の在露関係者全体の反ソ意識のなかで孤立していったうえに、結局、本国政府の支持が得られなかった。

しかも本国政府と直接、関係があったのはロックハートだけである。

またドイツ側の離間工作――連合国とボリシェビキの接近阻止の政策も効果をあげた。

そしてロシア国内に思いがけない事件が起こった。

2.6 チェコ軍団を救え

開戦以来、東部戦線でオーストリア軍に編入され、戦闘を強いられたチエコ人、スロバク人たちは戦意乏しく、ロシア軍の捕虜となっていた。

大戦中、チェコスロバキア独立運動のため、パリに設立されていた国民会議は、フランス政府と協定し、約五万のチェコ兵たちを西部戦線に送り、フランス軍の指揮下で対独戦にまわすこととなった。

代償は独立の承認である。

一九一八年五月、このチェコスロバキア軍団の一部はすでにウラジオストックに到着していた。

しかし輸送の情況は遅延し、混乱している。

元来、反ソ的なチェコ兵士たちが、シベリアに展開中の内乱勢力に接近する恐れが生じた。

五月一四日には、シベリアのチェリャビンスク駅でチェコ部隊と、通り合わせた同盟国側の捕虜部隊との衝突事件も起こった。

ついに中央からはチェコ兵武装解除命令が出されたが、チェコ兵士は拒否、五月末、地方のソビエトとの衝突がシベリア鉄道沿線各地で始まった。

優勢なチェコ軍団は諸都市を占領し、各地の反ソ勢力と相呼応することとなった。

ソビエト政権にとっては、危機の深刻化である。ところがチェコ軍団の危難の方が誇張、歪曲、誤伝されていた。

連合国にとっては、チェコ軍団救援が本格的な対ソ干渉の理由となった。

すでにフランス当局あたりは、この軍団の輸送よりも、これを対ソ干渉に使用することを考えていた。

この事件勃発を折に、また六月、西部戦線の戦局が深刻になるにつれて、英仏は干渉の実現を日米にますます強く迫った。

鍵はアメリカの動向である。

フランス政府は世界的哲学者アンリ・ベルグソンを団長とする使節団まで送って、合衆国官民の説得に努めた。

英仏伊三国の首相たちは、それぞれ直接にウィルソンに訴えた。

大統領にもっとも影響力をもつハウスは、とくに説得の的となった。

しかし反ソ的な点では、ランシング国務長官をいただく国務省の影響の方が強かった。

ウィルソンにとって、東部戦線再建は非現実的なこととみえた。

しかし彼の本質には反ソ性があるうえに、連合国側危機のいま、協力要請を拒むことは戦争遂行を損う背信行為ともなるであろう。

そしてチェコ軍団救援は人道上の理由づけを与えてくれよう。

アメリカはまず従来のロシア政府に送られた物資を回収するため、六月から英仏と協力してムルマンスク、アルハングリスクに少数の軍を送った。

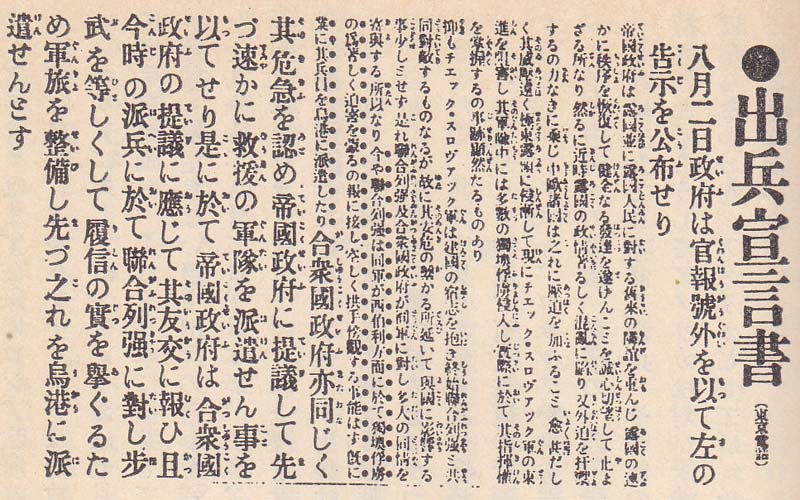

|

「大阪朝日新聞」(大正7年8月3日)

|

シベリアに対しては、アメリカは七月、主旨をチェコ軍団救援におき、兵数、地域を限定しての出兵を計画し、これを日本に提案してきた。

日本はこの主旨の限定出兵に応じつつ、実は兵力も地域も限定しない自主出兵の含みを残した。

日本の目的はシベリア支配にほかならなかった。

一九一八年八月二日、日本が、三日、アメリカがそれぞれ出兵を宣言した。

そして八月中に、両国は軍をウラジオストックに上陸させた。

このとき七月から九月にかけて、日本国内ではあの米騒動が展開していた。

シベリア出兵は投機熱をあおり、米価高騰に一役を買っている。

日本にとって第一次世界大戦は日独戦争に続いて、対ソ出兵となった。

そして日本はアメリカの何倍もの兵を送って勢力拡大をはかった。

これは当然、アメリカの抗議を招き、日本に圧力をかけるため、共同出兵うち切り説や経済制裁論も生じた。

さらにシベリア鉄道、東支鉄道の管理運営をめぐる日米の対立があり、日本軍が悪業をこととするセミョーノフら、コサック勢力を援助したことも、アメリカ側に嫌われた。

また、この一九一八年の中国への借款、最後の「西原借款」は政治的性格が強く、諸国から警戒された。

これに対して日本側も減兵、その他の譲歩を示し、日米の「共同なき共同出兵」は辛うじて維持された。

こうしてアメリカは対ソ干渉に当たり、主として日本の動向を押さえ、牽制しなければならなかった。

アメリカとしては、その基本的な門戸開放政策に抵触する成行きを黙認することはできなかった。

日米出兵のうちに、シベリアにおける内戦は激化し、一九一八年秋、コルチャーク提督は連合国側に支持されて、シベリアのオムスクに臨時政権を成立させ、「ロシアの最高支配者」と自称する勢いであった。

年末にはフランス軍が反ソ勢力への物資補給基地として、南ロシアのオデッサを利用するに至った……。

2.7 エカテリンブルグの悲劇 top

一九一八年夏から秋、内戦と干渉のうちに国家としてのロシアは解体に向かっているようであった。

深刻な食糧危機も続いていた。

ソビエト政権が「強いられた戦い」に総力を挙げてたち向かわねばならなかったとき、前ロシア皇帝一家にも運命的なときが迫っていた――。

年月はさかのぼるが、一九一七年七月、東部戦線の戦局不利、ボリシェビキ蜂起などの情勢のなかで、当時の首相ケレンスキーはツァールスコエ・セロの宮殿で暮らす前皇帝一家の身を案じた。

首相はボリシェビキら、急進勢力の反帝室の動きを恐れたようである。

当のニコライは戦局の推移や政情の変化を気にしながらも、悠々自適の日々をむしろ楽しんでいた。

日課といえば散歩、まき割り、庭いじり、読書などであり、権力を失った悔しさ、さびしさをかこつ前皇妃とは対照的であった。

一九一七年八月、ニコライ一家はツァールスコエ・セロを離れることとなった。

行き先はケレンスキー政府が決定したシベリア西部のトボリスクで――ニコライはクリミア方面を望んだが――急進派も少なく、身の安全が得られるであろうと、首相は判断したという。

しかしこの地は元来、政治犯の流刑地である。

一家の移動についても、首相がもっぱら衝に当たった。

出発の前夜、悲し気に涙ぐんでいる前皇妃アレクサンドラに対し、ケレンスキーは初めて普通の女らしいところを感じた。

ニコライ一家と随員は偽装された列車で出発し、途中で水路に移った一行は図らずも、ラスプーチンが生まれた村、生家を目の当たりにした。

彼は生前、いつか皇帝一家が自分の村を見るであろうと予言していたのであるが……。

ニコライがトボリスクに落着いたのは八月末のこと、ここで八ヵ月の軟禁的生活が送られた。

純朴な住民たちはなお彼を敬愛し、食べ物を届けたりしていた。

ニコライをさびしがらせたことは、情報が不十分な点であったが、遅れて伝えられた一〇月革命の報は、彼を不快にさせただけであった。

ただし一〇月革命の影響は、すぐにはトボリスクに及ばなかった。

シベリアの長い陰々たる冬のなかで、むつまじい家族的生活が単調に明け暮れていた。

一方、帝政派のニコライ一家救出の動きもあった。

しかし多くのグループが競合して統一がとれず、また資金にはこと欠かなかったが、計画がむつかしかったらしい。

ブレスト・リトフスク条約についても聞いたニコライは、ロシアの自殺行為と嘆き、ビルヘルム二世の政府、軍部がボリシェビキを相手にしたことも心外であった。

そのドイツは連合国側が見棄てたニコライに、なお何らかの利用価値を考えていた。

一九一八年四月から五月、前皇帝一家はさらに奥地のウラル山中、鉱山業の中心地、エカテリンブルク(現在のスベルドロフスク)に移された。

ここでは日夜、監視下におかれ、五月から六月、ニコライは五〇歳、アレクサンドラは四六歳を迎えた。

妃の方が白髪も多く、夫よりも老いて見えた。

監視兵には帝の方が親しまれ、妃は高慢で、尊大にみられ、近づきがたかった。

エカテリッブルク方面のソビエト勢力は前皇帝一家の処置について、責任上、中央からの指令を期待した。

中央当局はまだ態度を決していなかったが、やはり裁判などを考慮していたらしい。

レーニンは一家に対する過激な処置が国民を刺激して、反ボリシェビキに追いやることを恐れたようである。

そのうち内乱、干渉は強まってきた。

七月、エカテリンブルクも、白軍(反乱側)の進撃の前に危うくなった。

前皇帝一家が救出されると、反革命勢力の中心となるであろう。

現地のソビエト側は彼らを自軍に渡すまいと、速やかに殺害を決意したとも、中央の命令によって事が運ばれたともいう。

七月一六日夜、すでに眠りに落ちていた夫妻、子女ら七人は、他へ移るためと称して起こされ、車を待つ間と、地下室に集められ、そこで射殺された。

それからまもなく、エカテリンブルクは自軍の手に落ちた。

ニコライとその家族殺害の報は、ウィルソン大統領らをも強く剌激した。

事件後約六〇年、一九七六年に至って、一家全員の死は自軍に対するソビエト側の偽りの発表であり、前の皇帝、皇太子はともかく、皇妃、皇女ら、女性五名はウラルの西側のペルミに移されて、年末まで監禁され、その後モスクワ方面に向かったまま、消息を絶つたという説が現れた。

また四人目の皇女アナスタシアが生存していたことも論じられている。(サマーズ、マンゴールド、高橋正訳『ロマノフ家の最期』)

それにしても一九一八年当時、ニコライ一家の全員の死を信じざるをえなかったジョージ五世、前年、彼らをイギリスに迎え入れなかったジョージ五世の心境は、いかなるものであったろうか。

3 皇帝、オランダに去る top

3.1 「暗黒の日」到来

非常事態は平素、能なきがごとく見えた人物を有為ならしめ、能あるがごとく見えた人物の実態を暴露するという。

ドイツ皇帝ビルヘルム二世の場合、不幸にして後者であった。

戦前、少なくとも「個性的」な親政を誇ったこの皇帝は、戦争が進展するにつれて「非個性的」な存在に堕してゆき、その権威は戦時中、日を追って衰えていった。

見かけによらず気が弱いビルヘルムは、戦争を始めたことを悔やむこともあり、ドイツと開戦したニッキー(ロシア皇帝)やジョージ(イギリス王)の不誠実を逆になじったりしていた。

ドイツでは一九一六年八月以来、フォン・ヒンデンブルクが参謀総長、ルーデンドルフが参謀次長に就任していたが、主役は次長の方であった。

彼は反戦論やその動きを弾圧し、皇帝、首相、外務省、政党首脳、官僚、財界を意のままに御した。

ルーデンドルフの殺し文句は「では、参謀総長と私はやめましょう」であった。

それでも一九一七年七月、前述のようにエルツベルガーが国会に和解的講和を提案した。

彼はこの春、東部戦線を訪れたとき、ルーデンドルフの後任、フォン・ホフマン将軍から、戦争は負けと聞かされていた。

首相ベートマン・ホルベータもかねてから、この種の講和に傾いていた。

しかし参謀総長と次長とは、かかる敗北主義的挙動を議会に許す政府とは協力できないとして、例によって彼らの辞職か、決議案撤回か、をもって皇帝に迫った。

撤回されなかった案は可決されたが、首相の辞職を招くこととなった。

引退したベートマン・ホルベークは、開戦に当たっての自己の責任、ドイツの責任を反省し続けたという。

ルーデンドルフによって後継首相にされたゲオルク・ミハエリスは、首相に推されたことを知って取り乱したような人物である。

その政府はせっかく立法府が推進した講和を断行する程の力がなかった。

むしろ実質的に、ルーデンドルフの独裁的体制が強化されるばかりであった。

この体制をもってしても、戦争にうみ疲れたドイツ国民の気持、一口にいって「平和、パン、自由」の要求を押さえきれなかった。

一九一八年一月、ベルリンの労働者一〇万人がストライキに入り、それは諸都市にも波及し、全国で一〇〇万人の労働者が参加した。開戦以来の「城内平和」は崩れていった。政党でも一九一七年四月、社会民主党は戦争協力の多数派社会民主党と、戦争終結に動く独立社会民主党に分かれた。

そして後者の左派には、すでに一六年一月、のちのスパルタクス団が結成され、反戦のみならず、内乱から革命をめざしていた。

スパルタクスの名は、古代ローマの奴隷反乱を指導した剣奴に由来する。

こうしたとき、一九一八年三月からのドイツ側の攻勢は失敗に終わった。ロシアとの講和にもかかわらず、ドイツ軍は予測された程、東部戦線から西方へまわっていなかった。

そしてアメリカ軍の来援は予測されたよりも早かった。

ドイツ軍の攻撃は七月に至っても成功せず、逆に八月八日、この日はドイツ軍にとって「暗黒の日」であり、「勝利の可能性が敗戦の不可避性」に転じた日となった。

連合軍側の反撃が効を奏した。反戦・平和主義者の宣伝も軍の志気に影響を示し始めた。

ベルリンから前線に出発する兵士たちが、「ラ・マルセイエーズ」を歌うありさまであった。

西部戦線のみならず、バルカンおよびトルコ戦線においても、連合軍は優位に立った。

八月中ごろ、ルーデンドルフはもはや勝算なしと告白する状態となった。

ドイツだけではなかった。

オーストリア皇帝カール一世は他の同盟国に即刻の和平を訴えた。

九月末、ブルガリアは連合国と休戦条約を結ばざるをえなくなった。

同じころ、ルーデンドルフはついに戦局を見限り、講和のための外交交渉を政府に要請するに至った。

少しのちのこと、連合軍総司令官フェルディナン・フォッシュ元帥は、ドイツ軍をライン川のかなたに追い返すために要する月日を聞かれて、「三ヵ月か、四、五ヵ月か、だれにも分からない」と答えたという。

戦い疲れたヨーロッパ諸国は、いまや戦火が収まることを待望していた。

ルーデンドルフは従来、「一四ヵ条」には軽蔑の念しか持ち合わせていなかった。

しかしいまはこれに救いを求めるよりほかはない。

一〇月三日、自由主義貴族、バーデン公マックスを首相として、諸政党による新内閣が成立した。

新首相自身は休戦に対して必ずしも積極的ではなかったが、軍の要請もあって、組閣するとただちに休戦と「一四ヵ条」を基礎としての和平を、アメリカ大統領に申し入れた。

交渉を受けたウィルソンは和議の前提として、ドイツの民主化などを求めた。

ドイツ政府がそのための努力を払い、アメリカ側がなお不満を表明していたころ、敗戦のショックから回復したルーデンドルフは、この期に及んで休戦反対に態度を変えた。

しかし大勢に抗し得ず、かえって彼は辞職を強いられ、変装してスウェーデンに亡命した。後任の参謀次長はビルヘルム・グレーナーであり、総長フォン・ヒンデンブルクは職に留まった。

一〇月二七日、政府はさらにウィルソンに休戦の希望を伝え、二八日、ドイツは議会制君主政体の実を備えるように改革されていった。しかし君主政そのものはもはや命運が尽きていた。

3.2 誤報がもたらした共和国

一〇月二九日から三〇日、北海沿岸、ビルヘルムスハーフェン軍港で、水兵の反乱が起こった。

軍港に集結中の艦船に出撃命令が下ったが、和平を切望している水兵たちの心理を無視したものであった。

ドイツ革命は戦争に対する水兵たちの疲労と嫌悪の情、たとえてみれば、今度こそクリスマスを家郷で迎えたいという気持によって点火された。

反乱はキール軍港、キール市に、さらに地方諸都市に波及し、ロシア革命にならって、やがて一〇〇をこえる都市に労兵評議会(レーテ)が成立していった。

そして南ドイツ、バイエルン地方のミュンヘンでは八日、労兵評議会によってバイエルン共和国成立が宣言された。

これより先、六日、国会議員エルツベルガーを団長とする代表団が休戦交渉のため、フランスに向けて出発していた。

ようやくアメリカ側から、休戦交渉を受け入れるという応答があったのである。

しかし情勢を押さえることはできなかった。

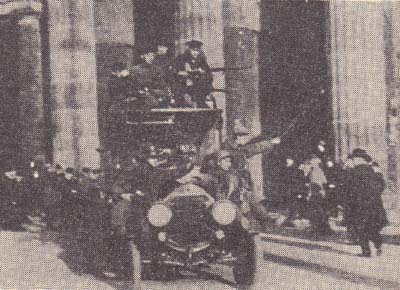

一一月九日、革命は首都ベルリンに及び、朝から労働者はじめ市民たちの自然発生的なデモは街に溢れ、「平和、パン、自由」と大書されたプラカードの下には、多数の兵士たちの姿も見受けられた。

首相マックスはビルヘルム二世の退位を、スパのドイツ軍総司令部に電話で要請した。

これより先、国民のなかからも、政党のなかからも、退位を求める声が強くなっており、首相も革命を避ける最良の手段として、皇帝自身にこれを勧めていた。

しかし皇帝は耳をかさず、一〇月末、ベルリンを離れてベルギーのスパにおもむいたままであった。

皇帝からは確たる応答がなかった。しかしマックス首相は同意を得られないまま、九日昼前、皇帝退位を布告した。

さらにマックスは多数派社会民主党側の要求により、この党派のフリードリヒ・エーベルトを後継者として承認したうえで、その地位を退いた。

九日午後二時ごろ、多数派社会民主党のフィリップ・シャイデマンは国会議事堂の食堂で、おそい昼食として「水っぽいスープ」をすすっていた。

そこヘー団の兵士、労働者たちによって衝撃的な知らせが届けられた。

スパルタクス団のカール・リープタネヒトが、レーテ共和国を宣言しようとしているという知らせである。

シャイデマンは衝動的に議事堂の一室の窓に立ち、群衆に向かって帝政が倒れたことを告げ、最後に「新しきものバンザイ、ドイツ共和国バンザイ」と叫んで、食事にかえった。

リープクネヒトが「自由社会主義ドイツ共和国」を宣言したのは、実は約二時間後、午後四時ごろであった。

不人気なビルヘルム二世退位は、帝政そのものの廃止を意味していない。

君主制支持者のエーベルト、政体の決定は憲法制定議会に待つべきものと考えているエーベルトは、シャイデマンの越権行為を卓をたたいて叱責した。

しかし結果的には、これこそが民衆の動きを静め、革命の急進化を食い止めることとなった。

同じ一一月九日、スパでは情勢分析のため、ビルヘルム二世臨席の会議が開かれた。

席上、参謀次長グレーナーは参謀総長フォン・ヒンデンブルクの同意のもとに、軍の輸送などの現状から、前線の部隊を国内に送って革命を弾圧することは困難と告げた。

また皇帝は、軍の忠誠はいまではむなしい理念にすぎないとも聞かされた。

同じ九日、総司令部に召集された三九名の前線部隊長は、皇帝が軍を率いて国土を奪還すること、軍が過激派勢力を鎮圧すること、いずれも現状では不可能という結論を出した。

しかしそこではまだ皇帝退位は決定されていなかった。

マックス首相の退位布告は、総司令部がこういう慌しい動静にあったとき出されたものである。

ビルヘルム二世自身はこの布告後、二時間を経て、その事実について知った。

そして夕刻から夜、兵士の反乱を恐れた皇帝はためらいながら、ついに中立国オランダへの亡命を決意したとみえる。

翌一一月一〇日早暁、特別列車はスパ駅から出発、オランダ国境に向けて消えていった。

それはホーエンツォレルン家、最後の皇帝の亡命を知らせる光景であった。

その後、前ドイツ皇帝はオランダ中部、ドールンの館に隠棲した。

ときは移るが、第二次世界大戦中の一九四〇年六月、ドイツ軍勝利の結果、ヒトラーがパリに入ったとき、一通の祝電が寄せられた。

そしてこの前皇帝ビルヘルムは翌四一年六月、世を去った。

ヒトラーは礼を尽くしたが、それは独ソ開戦の直前であり、世の関心は前大戦の思い出よりも、もっぱら現大戦の戦局に向けられていた……。

すでに一一月初め、ドイツとの同盟を脱して休戦していたオーストリア・ハンガリー帝国では、カール一世が一一日、オーストリア国政への関与を、一三日、ハンガリーに対する支配権をそれぞれ放棄し、両国は分かれて、ともに共和国となった。

ハブスブルク王家一族はやがて国外に亡命し、カールは一九二二年、医療費にも事欠く生活のうちに世を去った。

ハブスブルク家の没落、それは実にヨーロッパ中世以来の王朝支配の終わりを意味し、ハンガリー、ポーランド、チェコスロバキア、ユーゴスラビアの独立を思えば、特異な多民族国家の終わりを意味した。

ブルガリアの休戦後、約一ヵ月、トルコも一〇月末に休戦していた。

そして一九一八年一一月一一日、ドイツと連合国との休戦協定がパリ近郊、コンピエーニュで成立、ここに四年三ヵ月余の第一次世界大戦は終わった。

日本人には無縁な「一一月一一日」は、国によってはいまも意味ある日付であろう。

ある軍事史百科事典によれば、連合国、同盟国、合わせて総動員兵力約六五〇〇万中、戦死・戦病死者八〇二万、国別でその数がもっとも多いのはロシア、そしてドイツで、前者は一二〇〇万中、一七〇万、後者は一一〇〇万中、一八〇万を数えている。

フランス、イギリスがこれに続き、八四一万中、一三五万と、八九〇万中、九〇万で、アメリカは四三五万中、五万、日本は八〇万中、三〇〇にすぎない。

ドイツ休戦に際し、ソビエト政権は先のブレスト・リトフスク条約を廃棄したが、結局、この条約で失った地域などに民族諸国家が成立することとなった。 |

第一次大戦の休戦を伝える「東京朝日新聞」(大正7年11月13日)

|

3.3 軍との握手

休戦協定調印に当たり、ドイツ代表団の長エルツベルガーはヒンデンブルクの懇請もあって、その役を引き受けたが、これは休戦が政治家の責任に転嫁されることを助けた。

しかも休戦協定はドイツ側の予想をこえて厳しく、講和条約はさらに厳しかった。

一九二一年八月、「売国奴」エルツベルガーは元将校の国粋主義者によって、暗殺に倒れるのである――。

休戦を政治家に委ねた軍は、革命の収拾において政治家に手をさし伸べていた。

ベルリンにおける革命の直後、一一月一〇日夜、新首相エーベルトは官邸の一室に疲れはてて、ひとり、黙々と閉じこもっていた。

窓は閉めきってあり、カーテンも引かれていたが、なおも続く街頭デモの騒々しい叫びが聞こえてきた。

突然、机上の電話機が鳴った。

スパの総司令部に通じている秘密のものである。

「こちら、グレーナー」という電話の声は、確かに参謀次長のそれであった。

声の主は、エーベルト政権を正統なものと認めること、軍がこの政権に反抗するつもりはないことを告げ、また新政府が秩序を回復してボリシェビズムとたたかうことを期待し、このために協力することを約した。

エーベルトは革命の成行きを憂えて暗然たる思いの折とて、喜びのあまり、泣き出さんばかりであった。

夜ごと、深夜に、二人は他に聞かれる恐れもなく話し合い、グレーナーの言によれば、「毎日、毎日の情勢をその発展に即して検討したのである」。

エーベルトの恐れは、ドイツ一一月革命がロシア一〇月革命に発展し、自分がケレンスキーの役割を演じなければならないことであった。

しかしロシアとドイツとでは情勢が違っていた。二月革命後のロシアには自由はよみがえったとしても、平和もなければ、パンもなかった。

ドイツでは自由と接して平和がたち返り、それらはパンを約束するものであった。

ロシアの農民たちにとって限りなく切実だった土地問題のようなものも、ドイツには見当らなかった。

そして軍が急進勢カヘの対応において、新政府を強く支持していた。

これは反面、ドイツ帝国主義の最大の加担者であり、ドイツ軍国主義の権化である軍部がそのまま温存されることとなった。いや、温存されたのは軍部だけではない。

多数派社会民主党政府は独立社会民主党からの閣僚をも加え、一一月一〇日夕刻、ベルリン労兵評議会の承認を経て革命政府として発足、人民代表委員会と称した。

一見、「革命的な」処置、名称であるが、実現したのは革命というよりも改革であった。

一二日、政府は施政方針を発し、社会主義政策を実施することを表明した。

しかし実際は集会・結社の自由、普通選挙制、社会保障など、ブルジョア・デモクラシーの域を出なかった。

そして財閥、大地主、官僚等々、帝政時代の支配層はそのまま存続することとなった。

これはスパルタクス団はじめ、急進勢力にとって失望であり、不満であったが、ドイツ革命を待望しているソビエト政権にとっても、意想外の結果であった。

3.4 世界革命のとき

ベルリン駐在ソビエト大使アドリフ・ヨッフェは、一九一八年四月に着任した。

ブレスト・リトフスク条約が成立してから、まもなくのころである。

当時ドイツにも、連合国の対ソ干渉の動きに同調、ソビエト政権打倒の声もあったが、大勢はこの講和条約を基礎としての対ソ関係維持に落着いていた。

しかしドイツの勝利が遠去かり、国内が乱れ、革命勢力が伸張するにつれて、ボリシェビズムに対する警戒も強くなっていった。

一九一八年一一月四日夕刻、ベルリンにおける事件であるが、ロシア大使館あて外交用トランクが運送中にこわれ、なかからドイツ語の革食扇動文書が発見された。

この偶発事は文書作成に至るまで、ドイツ側の謀略ともみなされている。

とすれば計画通り、ソビエト大使ヨッフェは即刻、ベルリンを退去することを命じられた。

これはキールに革命運動が展開しているころであり、休戦の交渉中のときである。ドイツ政府はボリシェビズムが自国の革命運動に影響することを恐れるとともに、一方で、連合国側と対立するソビエト政権と断交することによって、前者に接近し、休戦の速やかな実現をも期したわけであろう。

しかもソビエト側のドイツ急進勢力に対する働きかけが、すでに表面化していた。

一〇月末ごろのこと、反戦運動で捕われていたカール・リープクネヒトが釈放され、歓迎会がロシア大使館で開かれたとき、出席者のなかに独立社会民主党幹部たちの姿が見受けられた。

ヨッフェ大使は彼らに資金を提供し、機密情報を流していた。

彼はまた、スパルタクス団首脳とも連絡があったようである。

退去命令を受けたヨッフェ大使は国境に達したとき、ビルヘルム二世退位の報を聞いた。

彼はドイツ革命政府が呼び戻してくれるのではないかと、数日間むなしく待っていた。

この大使は前述の歓迎会の席上、ドイツ・ソビエト政府が前皇帝の宮殿で、自分を歓迎してくれるであろう日のために乾杯したともいわれる。

ヨッフェ大使退去の知らせは、モスクワにおける第六回仝ロシア・ソビエト大会開催中に届いた。しかしその衝撃は同時に伝わったドイツ革命起こるの報に比すると、はるかに劣っていた。

「インターナショナル」の歌声のなかで、プレスト・リトフスク講和条約破棄のときが来た、待望の世界革命のいとぐちがドイツに始まったと、期待をこめて満場はどよめいた。

エーベルトがもっとも恐れたこと、すなわちロシア一〇月革命にドイツ一一月革命が続くことを、このとき、会場のだれしもが疑わなかったであろう。

ロシアのジャーナリズムは多くの激励の辞を送り、ドイツ諸都市における食糧不足に対して、ロシア側から穀物提供の申し入れが行われた。

しかしモスクワは希望と期待で夢中になり、ベルリンの真相が理解できなかった。

ドイツの国民大衆は戦争が終わると、革命の進展ではなく、秩序の回復に関心を抱いた。

しかも修正主義化していた多数派社会民主党は、全くのボリシェビキ嫌いである。

ヨッフェは呼び戻されず、穀物提供は拒否され、ソビエト側がドイツ労兵評議会全国大会めざして、一方的に送った代表団は国境で追い返された。

そしてエーベルト政権は秩序を守るため、アメリカに食糧輸入を要請した。

3.5 燃え続ける命

こうしてドイツに「ロシア一〇月革命」の可能性はなかった。

しかしこの可能性に不本意ながらも生命を賭した女性がいた。

スパルタクス団首脳のローザ・ルクセンブルクはレーニンと同じ年、一八七〇年、ロシア領ポーランドに生まれ、すでに一九世紀末からドイツ社会民主党に属して活動している。

独創的なマルクス主義理論家としての彼女の業績は、きわめて高く評価されていた。

ローザ・ルクセッブルクは社会民主党の修正主義化に反対であり、また党の戦争協力にも不満であった。

彼女は国際反戦運動の挫折に際しては、自殺を考えたといわれる程の絶望にとらわれた。

しかし気を取り直した彼女は少数の同志とともに、帝国主義の侵略戦争に対する反戦運動を続けた。

カール・リープクネヒトも同志の一人であった。

ルクセンブルクは戦前の反戦・反軍的言辞のため裁判にかけられ、大戦中の一九一五年二月から、苦しい獄中生活を体験しなければならなかった。

獄中からも文書活動を続けた彼女は、一六年二月出獄、ただちに反戦運動を再開し、七月、またも投獄の憂き目をみた。

ルクセンブルクは獄中で、ロシア革命の報に接した。

彼女は一〇月革命を基本的に「救世の福音」、「新時代の始まり」と歓び迎え、プロレタリアート独裁を本質的に肯定したが、「自由とは常に意見を異にする自由のことである」として、ボリシェビキ独裁に批判的であった。

彼女はそうした自由のないところに、特定のエリートや官僚支配がはびこることを、将来を見通すかのように憂えた。

一九一八年一一月九日といえば、ベルリン革命のときであるが、このころ釈放されたルクセンブルクは一〇日、ベルリンに現れた。

大戦の四年三ヵ月の間、実に三年四ヵ月、彼女は獄中にあった。 |

ローザ・ルクセンブルグ

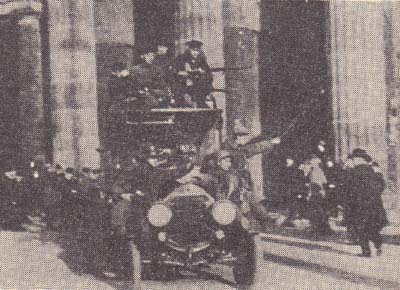

ベルリンの街を行くスパルタクス団

|

黒々としていた頭髪は白くなり、めっきり老いこんだその姿を見て、同志たちは胸が痛む思いがした。

しかし休息は許されなかった。

「人は両端が燃えているろうそくのように生きなければならない」とは、ルクセンブルクが愛したモットーであり、彼女の人生を物語る言葉でもあった。

人民代表委員政府に不満なスパルタクス団は、革命の急進化をめざしていた。

そしてロシアの場合のようにドイツ革命においても、母胎となったのは数々の労兵評議会(レーテ)である。

しかしドイツでは情勢の相違から、総じて多数派社会民主党が評議会によって支持され、スパルタクス団の「すべての権力を労兵評議会へ」という呼びかけも効果をもたず、したがってその勢力は評議会に入りこめなかった。

のみならず評議会制そのものも廃止となっていった。

こうして人民代表委員政府支持の与党である多数派社会民主党と、革命の進展を求める独立社会民主党左派、およびスパルタクス団その他との対立が深まった。

このとき後者、すなわち急進諸勢力は統一に欠け、また組織から遊離した雑多な過激主義者を含むようになった。

一九一八年一二月末から翌年一月初めにかけて、スパルタクス団を中心とするドイツ共産党創立大会が開かれた。

リープクネヒトとルクセンブルクは党指導部に加わった。

後者はまだ弱体な党、国民から孤立している党の強化こそが急務と考えていた。

彼女は容れられなかったが、「国民議会の演壇を利用するために」、来たるべき国会総選挙に参加することも主張した。

したがってスパルタクス団はボリシェビキのような指導力には欠けていたし、そのうえ、ルクセンブルクには民衆運動に関して大衆の政治的自発性を、意識的行動性を重んずるという考え方が強かった。

そして彼女は政治闘争は長期の仕事であり、条件が整わないうちに政権奪取は困難であると考え、現状における政府打倒の動きには反対であった。

しかし事態は個人の思惑をこえて進展した。

3.6 ひとりの女性の死

一九一九年一月四日、独立社会民主党員でベルリン警視総監アイヒホルンが、多数派社会民主党側によって罷免された。スパルタクス団、すなわち共産党や独立社会民主党などは、その不当を市民に訴え、五日、ベルリン市中に街頭デモが展開していった。

急進派は蜂起の好機と判断し、リープクネヒトも同調したが、ルクセンブルクは大衆の支持が不十分な現状から反対にまわった。

結果的には彼女の意見の方が正しかったにもかかわらず、蜂起は決定された。

望まざる激動に欲せずして巻きこまれたルクセンブルクは、全力を尽くして事に当たるよりほかはなかった。

一月初め、エーベルトは革命に備えるべき軍事力もなく、首都を棄てて、地方都市へ政府を移すことも考えていた。

このとき、ノスケをキールから呼び戻すことを示唆したのは、あのグレーナーであった。

エーベルトはこれにとびついた。

ノスケは「だれかが猟犬にならねばならない」とも、「だれかが悪党にならなければならない」とも言ったという。

グスタフ・ノスケ――多数派社会民主党首脳、ずんぐりした体つき、眼鏡と口ひげ、目立たない風貌、知性には乏しいが実際的な知恵、狡智を備え、必要とあらば力を用いることをも辞さぬという信念の持主、そしてこの男は海軍の事情にも通じており、キールに派遣されてその反乱を収拾するという実績を挙げていた。

ベルリンの場合、何を使って鎮圧するのか。

ノスケは急遽、義勇兵を召集した。その反共義勇兵たちはいずれも、「国民議会が新しいドイツ憲法を制定するまでは、宰相エーベルトの臨時政府に対して」忠誠を誓う旨の宣誓書に署名していた。

そしてノスケはエーベルトに、「心配御無用、万事うまくいきましょう」と断言した。

義勇軍のなかには旧兵士たちが多かった。

対外的に挫折し、押さえられた戦闘心はいまや内に向けて爆発した。

蜂起の側には、これに対応できる力はなかった。

一月八日からの政府側の攻撃は激しい抵抗を招いたものの、一二日ごろ、「一月闘争」は終わった。

あとには蜂起側容疑者の無差別な逮捕と、無法な処刑とが続いた。

潜伏していたローザ・ルクセンブルクは一五日夜、捕えられて連行されるとき、頭部を銃尾でうち砕かれた。

兵士たちは半死半生の女性を自動車に押し込み、車中で射殺し、死体を運河に投げこんだ。

発見されたのは五月末であった。四八歳。

これがルクセンブルクの死について伝えられるところである。

カール・リープタネヒトも同じ日、同じような死を遂げた。

彼女のかつての恋人、その後の親友、同志レオ・ヨギヘスも、あとを追うように逮捕、銃殺された。

ローザ・ルクセンブルクは生前、「あばずれ」、「魔女」などと喧伝されていた。

死後、彼女の獄中からの書簡類が出版され、その美しい心の鼓動を伝えたとき、世人はこのかけ替えがない存在に加えられた蛮行に戦慄を覚えた。

一九一九年一月一九日、国民議会選挙が行われた。

議席数は多数派社会民主党一六三、ブルジョワ勢力の中央党九一、民主党七五と続き、独立社会民主党はわずか二二であった。

共産党は選挙をボイコットしていた。前記三党の連合によってシャイデマン首相の内閣が成立し、一方、エーベルトは大統領に選ばれた。

そして国民議会は治安穏やかでないベルリンを避けて、南ドイツのワイマールに開かれる。

議会はこの年八月、民主的なドイツ国憲法を制定するが、こうしてワイマール憲法、ワイマール共和国などの通称がうまれた。

一時、スウェーデンに亡命していたルーデンドルフは、一九年二月に帰国した。

彼は妻にあてた手紙で、ドイツ帝国軍人の正体をまざまざと見せつけている。

「我々全部を生かしておくとは、革命家たちも何という馬鹿げたことをするのだろう。

なぜかといえば、もし私がもう一度権力を握るようなことがあったら、決して彼らを容赦はしないからだ。

その時には私は、全然良心の痛みなどは感ぜずに、エーベルト、シャイデマンならびにその他の輩を絞首刑にして、彼らがブラブラとぶら下っているのを見物してやるつもりだ」。(ウィラー・ベネット、山口定訳『国防軍とヒトラー』より)

ルーデンドルフがやがて接近したのは、成立してまもない国家社会主義ドイツ労働者党、すなわちナチスであった……。

top

****************************************

|