|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅳ 可能なことと、不可能なことと

1 パリやモスクワに集う人びと」

1.1 条約とともに規約を

1.2 ロシアへの呼びかけ

1.3 コミンテルンの生みの悩み

2 またも妥協に閉じる終幕

2.1 政治家の装い

2.2 五四運動に及んで

2.3 民族主義、東と西 |

2.4 ヒトラーを助けたもの

2.5 解体する帝国

3 大いなる挫折によせて

3.1 運命の岐路

3.2 孤立主義への復帰

3.3 ウィルソン、病む

3.4 国際連盟の奇妙な発足 |

4 さらに忘れえぬ後日談

4.1 ポーランドの広野に睹す

4.2 ワルシャワ、内に外に

4.3 生き残ったものの歩み

4.4 ワシントン体制成立

4.5 老いの重荷

4.6 再びの戦いまで |

1 パリやモスクワに集う人びと

top

1.1 条約とともに規約を

ウィルソン大統領の講和会議に対する心構えは、まず自分自身が合衆国代表団の長として、開催地パリに行くことであった。

国務長官ランシングは、ウィルソンがアメリカにあって政務に専念しつつ、外から大局的に指導することを望んだが、大統領の決意は固かった。

実は一九一八年一一月の中間選挙の結果、アメリカ議会は上下両院とも、野党の共和党が多数を占めていた。

ウィルソンは代表団に、この共和党の有力者を加えるというような政治的配慮を欠いた。

そして自分の意に従う人々を代表団に選んだ大統領は、パリではハウスに心を許した程度で、ランシングなどの異見を全く顯みなかった。

一九一八年一二月初め、一行はウィルソン夫人をも加え、ジョージ・ワシントン号でニューヨークを出発した。

大統領は前途に待ち受けている崇高な任務に心をはずませていたのか、船客にも、乗組員にもきわめて愛想がよかった。

船上の記者団には相変らず「勝利なき平和」を説き、「われわれの講和には正義のみが決定的な要因であるべきだ」と論じていた。

一二月一三日、一行はフランスのブレスト港に上陸し、翌日、パリに入った。

それからイギリスへ、イタリアへと訪問が続き、大統領は至る所で「救世主」のごとく歓迎された。

敗戦のドイツ人さえ、「あとは神さまとウィルソンがやってくれる」という気持を示した。

当時の彼こそ、まさに「人類の希望の星」というべき存在であった。

西欧の社会主義者たちも、レーニンよりはウィルソンの方にはるかに共感と期待を寄せていた。

講和会議がパリで開かれたのは、フランスの主張が容れられたためである。

一九一九年一月から、パリに集まったのは主として連合国側二七ヵ国の代表で、全権、随員など一〇〇〇人以上を数えた。

舞台はフランス外務省である。講和に当たって、ウィルソンは大きな抱負を持っていた。

彼は今後、戦争の惨禍を防ぎ、平和を守る安全保障機構として、戦後世界に国際連盟を創設すること、したがってその規約作成こそ講和会議の重大な使命であること、そしてこの規約を敗戦諸国に対する講和条約の重要な部分とすべきこと、を主張した。

国際連盟については、あの「一四ヵ条」の第一四条に提唱されており、すでに規約原案がアメリカやイギリスで、公的に、私的に作られていた。

講和はまずドイツをめぐって議せられた。

しかしそのドイツなど、敗戦国の代表はパリに招かれなかった。

戦勝国の間には必ずや利害の対立があり、それらを調整するに当たり、最大に利害を異にする敗戦国が介在すると、情勢を利用されて事態が混乱することが危惧されたからであるという。

アメリカの首席全権は無論、ウィルソン、英仏伊はそれぞれロイド・ジョージ、クレマンソー、オルランドら、首相たちである。

イギリスでは大戦が終わるや、一九一八年一二月、八年振りで総選挙が行われ、ロイド・ジジョージを中心とする連立内閣派は、戦勝の余勢をかって大勝利を得ていた。

それだけにイギリス首相は「皇帝を絞首刑に、ドイツから賠償を」というような対独国民感情を代弁しなければならなかった。

日本ではパリ講和会議が開かれたころ、原敬(はらたかし=政友会)内閣の時代であった。

この内閣は休戦に先立つ一九一八(大正七)年九月末に成立、わが国最初の政党内閣といわれ、原敬は日本憲政史上、爵位を持たぬ最初の首相で、「平民宰相」とよばれた。

当時、吉野作造(よしのさくぞう)が唱えた「民本主義」などの理論のもとに、いわゆる「大正デモクラシー」が進展しつつあった。

主権在民の民主主義では天皇制の国体に反する恐れがあり、主権運用を民衆本位とする民本主義が説かれたわけである。

日本が味方している連合国側が、ドイツ軍国主義に対する民主主義防衛を戦争目的に掲げたことは、民本主義の普及にも有利となった。

「大正デモクラシー」の一翼、普通選挙運動なども、これに支えられたのである。一九一八年に始まる武者小路実篤(むしゃこうじさねあつ)の生活共同体「新しき村」なども、そのころの風潮を示すものであろう。

原首相は講和会議には出席しなかった。当時、パリはまだ遠く、国務を長く離れることもできかねた。

全権として西園寺公望(さいおんじきんもち=首席)、牧野伸顕(まきののぶあき=副)ら五名が派遣され、随員のなかには、若き日の近衛文麿(このえふみまろ)の姿も見受けられた。

牧野は『回顧録』のなかで、花の都がまるで闇に近いありさま、自動車も戦地へ徴発されて数がきわめて少なく、多いのは喪服を着た婦人たちで、カフェーなどもさびれてしまった……などと記すとともに、フランスの世論は、こういう戦争を始めたドイツ帝国主義が二度と台頭しないように取決めを講ずべしという決意だと、フランス人のドイツを憎む念について言及している。

「新外交」の支持者、牧野伸顕を例外として、日本の代表団は――ということは日本の政治家、外交官全体に通ずるものであろうが――「一四ヵ条」にあまり関心を持たず、したがってウィルソン流の新しい国際秩序について、同感を示していなかった。

政府高官のなかには、「新外交」を偽善的な道義的侵略主義とみなす者もあった。

ただし民間には、吉野作造のような熱烈な「ウィルソン主義者」もいた。

1.2 ロシアへの呼びかけ

敗戦国の代表と同様に、講和会議の席上、姿が見えなかったのはロシア代表であった。

大戦が終わっても対ソ干渉は続いていた。

トルコ軍の劣勢につれて、一九一八年末には英仏軍は南ロシア(オデッサ、バツーム、バター方面)に進出していた。

さらにイギリス陸相兼空相、反ソ派のチャーチルなどは米英仏日伊の遠征軍を送ることを、アメリカが拒否すれば四国の軍を送ることを主張した程であった。

ウィルソンは依然、ボリシェビズムを政治的にも思想的にも危険な存在とみなし、ロシアの民主化を望んでいたが、大戦も終わったいま、軍事力で干渉することに疑念を強めた。

このとき、イギリス側でも首相ロイド・ジョージらは、ロシア問題をドイツ問題に先立って積極的に解決したいと考え、ウィルソンはこれを支持した。

実は内戦、干渉、経済封鎖に苦しむソビエト側はパリでの講和会議開催に際して、一九一八年末から連合国側と連絡をつけようと試みていた。

翌一九年一月、あのスパルタクス団(ドイツ共産党)の反乱も挫折し、レーニンらボリシェビキ首脳もドイツ革命の一応の失敗を認めざるをえず、そうであれば、自らの延命のために、いわば「息抜き」の時を稼ぐことがますます必要となった。

この一月、ウィルソンはソビエト政権側から、妥協的な和解の呼びかけに接していた。

大統領やロイド・ジョージは、ロシア諸勢力代表をパリに招きたいと思った。

ところがフランスは反対である。

フォッシュ元帥のごときはドイツとの講和を急ぎ、それからチャーチル流に反ソ十字軍を進めるべしとの意見であった。

ボリシェビズムの脅威が強いとき、「赤」の代表がパリを訪れるなどとは認めがたいことである。

講和会議議長を務めるクレマンソーも、その点において人後に落ちなかった。

トルコ領、ボスポラス海峡とダーダネルス海峡との間、マルマラ海にプリンキポという島がある。

ここならば、ソビエト代表が「ヨーロッパ」を通過することなく、到着できるであろう。

ウィルソンは関係諸国の意を体して、ここにロシアの諸勢力を招き、主要連合国代表を入れて、一九一九年二月中に会談を開くことを提案した。

一月二三日、招請はロシアに送られた。

ソビエト政府はこれに応じ、果たして外債の支払い、領土割譲などにおける妥協の意向を示した。

しかしロシアの他の諸勢力はごく一部を除いて、「赤」と対等に同席することを拒否したのみならず、フランス側、とくにその外務省筋は会議を実現させないように、彼らを扇動していたという。

ロシアの内戦は倒すか、倒されるかの争いで、とくに反ソ勢力側に妥協の気配はなかった。

そのうえ、反ソ勢力同士がたがいに相容れない存在であった。

会談開催に関する米英の努力はむなしく終わった。

それでもウィルソンはロシア問題について断念しなかった。

ハウスらも参画し、国務省の局員ウィリアム・ブリットらがロイド・ジョージ首相など、イギリス側だけに知らされたうえで、ひそかにロシアに派遣された。

大統領はなおもロシアを共産主義国家ではなくて、自由主義的民主国家に育成したいと望んでいた。

ブリットの一行は二月二二日出発、三月八日ごろロシアに入り、ペトログラード、モスクワと、一週間ほど滞在して、レーニンらボリシェビキ首脳と会談した。

彼らはこの使節団とまじめに接したようで、プリットはソビエト体制がレーニンを中心として固まりつつあるという印象を受けた。

またロシア国民は困窮の因を内戦、干渉に求め、むしろソビエト政権を支持しているとも感じた。

そしてブリットはいまこそ、この政権と適切な条件をもって和を結ぶ貴重な機会であろうと、米英側に速やかな処置をすすめた。ソビエト側にも、そういう意があったようである。

ブリットがモスクワに着く直前、三月二日から六日まで、ここで結成大会が開かれたのが、あの第三インターナショナル、すなわち共産主義インターナショナル、略称コミンテルンである。

1.3 コミンテルンの生みの悩み

一九一九年一月、西欧社会主義者たちはスイスのベルンで国際会議開催を予定し、第二インターナショナル復活の動きを示していた。

一方では、パリ講和会議で国際連盟が成立しようとしていた。

ソビエト政権からみれば、前者は修正・改良主義者、社会愛国主義者の国際集団であり、後者は資本主義諸国の国際管理機構である。

なおも続いている内戦、干渉のさなかで、ボリシェビキは自派の国際的勢力を結集し、いまこそ宿望の「世界革命の参謀本部」を設け、この革命をめざす運動を組織化しなければならなかった。

したがってレーニンらボリシェビキは自らの党組織、指導方針、戦略などがそのまま他国の革命運動に適用され得るし、いや、適用されねばならないと考えていた。

世界革命においてロシア革命こそがモデルとなるはずであった。

この点、ローザ・ルクセンブルクら、ドイツ共産党の首脳はコミンテルン創立の必要を認めつつも、時期尚早と考えた。

モスクワの権威によって、ボリシェビズムが強制されることを、彼女たちは恐れたのであろう。

一九一九年一月二四日、モスクワから新しいインターナショナル結成のための召集が呼びかけられたとき、ローザ・ルクセンブルクはすでに亡かった。

ドイツ共産党からモスクワに派遣された代表二人のうち、一人は国境で抑留され、フーゴー・エーバーラインだけが出席することができた。

彼らだけのことではない。ロシアの混乱した事態のため、諸国の代表は入国ができず、ロシア内にいた亡命革命家たちが代理を務めた場合もあり、また開会の日取りも遅れた。

だいたい当時、諸国の共産党がまだはっきりとは成立していなかった。

参加者五〇余名、トルコ、ペルシア、中国、朝鮮など、アジア諸民族の代表は異彩を放っていた。

しかし日本からは誰も出席していなかった……。

エーバーラインはローザ・ルクセンブルクの遺訓を守って、この際のコミンテルン結成に反対を続けた。

レーニン以下、彼を必死に説き伏せようとしたが、成功せず、一時、創立は見送られた。

しかし、その必要性は押さえがたく、辛苦のすえ命がけで到着したオーストリア代表が、中央ヨーロッパの革命的情勢について熱弁を振ったことは、即時創立に拍車をかけた。

エーバーラインはついに屈して、採決を棄権するにとどまった。

こうしてモスクワに本部をおくコミンテルンがようやく創立されたが、この組織は当時、あまり世の関心をひかず、パリ講和会議の出席者たちもほとんど気にとめなかったという。

しかし中欧は激動していた。

三月、ハンガリー革命が進展し、四月、ドイツでバイエルン革命が展開、ミュンヘンにレーテ共和国成立が宣言されるありさま……。

レーニンがとくに希望を託していたハンガリー革命、その革命政府の中心人物ベラークンは東部戦線でロシア軍の捕虜となり、革命家として教育、指導され、ボリシェビキの理論、戦略などを学び、ソビエト政府首脳とも親交があった。

ハンガリー共産党の創立者、指導者は彼である。

敗戦によってオーストリア・ハンガリー帝国は解体し、一九一八年一一月、ハンガリー共和国が成立していた。

この新興国は連合国から冷遇されつつ、ソビエト政権に接近、その影響下に、また敗戦の情勢下に、国内政治も急進化した。

一九年三月二一日、ペラークンのもと、ハンガリー・ソビエト共和国の成立が宣言された。

そのころ、ソビエト側では、やがてハンガリーとの連絡が可能と考えられ、レーニンは一時、この共産政権に武力援助を与える意向のようであった。

まさに彼は「革命の火花」がブダペストからウィーンへ、プラハへ、再びベルリンへ……と、遠く飛び散ることを予期したのであろう。

ハンガリー革命の報は講和会議を動揺させた。そこヘロシアからブリットの一行が帰来した。

彼らは三月一四日、モスクワを離れ、二五日、パリに着いた。翌日、ブリットはウィルソンと会う予定であったが、大統領は当日、体の不快を理由にこれを拒否した。

ドイツ処理の複雑性が彼を悩まし、また共産革命の攻勢は講和会議の反共派を剌激しており、それだけにフランス側への配慮もあり、ロシア問題を追及する余裕はなくなったのであろう。

三月二八日、ブリットはロイド・ジョージと会見したが、イギリス首相も講和会議の成行きや、保守的世論に押されて反ソ的態度を示し、彼を失望させた。

首相の方でも、この若い親ソ派を信用できなかったようである。

しかもその三月末、コルチャーク提督の反ソ臨時政権がシベリアで攻勢に移り、連合国の干渉推進派の関心を集め、「干渉拡大論」が優勢となった。

ブリットに素気なく当たったウィルソンは、一石二鳥のソビエト政権懐柔策を考えた。

アメリカ国内の余剰の農産物を、その不足に悩むロシアに送りこむことである。

しかしこれは反ソ的な処置を条件としているため、先方から拒否され、結局、講和会議におけるロシア対策はうち切られた。

こうして「赤い狼」が西欧の戸口に迫っているような現状で、ヨーロッパの戦後体制を整備すべき条約作成を急がねばならなかった。

講和会議の背後には、絶えずボリシェビズムの脅威があり、それは会議の場において少なくとも心理的影響をもたらしたであろう。

2 またも妥協に閉じる終幕 top

2.1 政治家の装い

一九一九年一月一八日、あのスパルタクス団一月闘争挫折の直後、クレマンソーを議長として初の講和会議総会が開かれた。

開会演説はフランス大統領レーモン・ポアンカレによって行われた。

そして総会は対独条約、いわゆるベルサイユ条約調印までに、六回程開かれたにすぎなかった。

一月二五日の総会は国際連盟を設立すること、連盟規約を作成するため起草委員会を設置すること、この規約を講和条約に「不可欠の一部」として含めることを決議した。そしてウィルソン自身が委員長となった。

講和をめぐる主要な事柄は「全体的利害」をもつ交戦国である米英仏伊日、いわゆる五大国の最高会議によって決定され、この会議は六〇数回開かれた。

これも結局、ウィルソン、ロイド・ジョージ、クレマンソーのビッグ・スリー(三巨頭)会議となった。

五大国以外の国々は、「特殊的利害」をもつ交戦国として、自国に関係があるときのみ、会議に出席することが認められた。会議で伝統的なフランス語とともに英語が併用されたことは、アメリカを中心とする英語諸国家の存在価値を示すものといわれる。

五大国、とくに三大国が中心であったように、会議は大国主義に終始し、しかも秘密主義に貫かれ、公開外交の原則にも反していた。

元来、個人的会見を好むウィルソンは、とくに連盟規約作成のため、パリでも連合国首脳との個人的接触を重んずるという矛盾をおかした。

ランシング国務長官は、大統領のこの秘密性を鋭く批判している。

諸小国は当然、不満であったが、ある一国の代表のある抗議に対して、議長クレマンソーは、一体、誰のおかげで戦争に勝ったのか、と一喝したと伝えられている。

また小国をめぐっては、「反対ありや、なし、決定」と、ことが「機関銃」のように早く処理されたという。

しかし大国間ではことはしばしば紛糾し、結局、講和会議は「新外交」実現の場ではなく、帝国主義諸国の取引きの場、大国の権力政治の場と化した面も少なくない。

無論、ウィルソンへの期待は「一四ヵ条」に寄せる期待であった。

そして連合国側では大戦の最終段階で、「一四ヵ条」を講和の原則とすることをやむなく承認していた。

しかし公海の自由、軍縮、賠償などについては、英仏によってすでに修正や保留が施されていた。

しかも国際連盟はともかく、ウィルソンは「一四ヵ条」の具体化について、必ずしも明確なプランを練っていなかった。

ウィルソンは大戦中の秘密条約・協定の類いを、だいたい知っていたらしいが、自分の理想主義にいささか自信過剰であった。

また彼は政治、外交などについて勉強家ではあったが、人生の大半を大学で過ごした世間知らずのエリート政治家という性格を脱し得なかった。

これに対して老齢ながら、なお壮者をしのぐフランス首相クレマンソーは問題を世界とか、人類とかの見地で考えず、徹底したリアリストとして、「フランス」の国益を前面に押し出した。

このフランス首相よりはウィルソンを理解できたと思われるロイド・ジョージにしても、ドイツに厳しい国論を背景として、国益追求では人後に落ちなかった。

そしてイギリス首相は融通性が乏しいウィルソンに比して、素早い理解力をもって、機敏な対応を示した。

この二人の気質の相違は、ときには必要な協力を妨げた。

会議で場合に応じて大統領の代理を務めたハウスは、前者よりも現実的、妥協的であった。

クレマンソーがあるとき、彼に言った、「あなたはよく分かる、ウィルソン氏と語っていると、何だかイエス・キリストと話しているようだ」。

ハウスはこの首相に魅せられたこともあって、大統領と違ってフランスびいきになり、大統領はハウスの妥協性を嫌うようになっていった。

クレマンソーらフランス代表は「勝利なき平和」とはかけ離れて、ドイツの弱体化による安全保障を求めた。

当時、フランス全体が「安全保障病」に取りつかれているような状態であったが、一九世紀後半以来、二度、ドイツから国土を侵されたフランスとしては、無理からぬこととも察せられよう。

ウィルソンはドイツ自体の民主化によって、また国際連盟の存在によって、ドイツの将来の侵略性を防ぐことを望んだ。

しかしフランスは軍事力を備えない連盟では不安である。

クレマンソーらは連盟に国際軍を持たせることを主張したが、容れられなかった。

対独安全保障上、フランス側が強く主張したのはライン川左岸地域、国境に至るまでのドイツ領を切り離し、事実上、フランスの支配が及ぶべき緩衝地帯を作ることであった。

このラインラントは従来、ドイツ軍西方進撃の拠点として利用されている。

フォッシュら軍首脳は、ライン川国境こそがフランス将来の安全を保障するものと主張した。

米英は反対である。

これは民族自決主義に反し、かえって将来の独仏対立の種をまき、またドイツを弱体化しすぎると、ヨーロッパの勢力均衡が戦勝国フランスの強大化によって破られることとなろう。

ウィルソンとクレマンソーの間の緊張は、三月末から四月初めにかけて高まり、大統領は本国に引き揚げるべく、ジョージ・ワシントン号に準備を命じた程であった。

結局、フランスは譲歩し、妥協案が成立した。

連合軍はドイツ領のライン左岸地域を最長一五年占領し、またこの左岸全土――右岸五〇キロメートルを含めて――の軍事化を永久に禁止することが決められた。

さらに米仏間、英仏間に、フランスがドイツに挑発することなく攻撃された場合に軍事援助を与えるという安全保障条約が結ばれた。

クレマンソーは米英の支持、協力を得なくては、今後ドイツに対抗できないことを知っていた。

彼はフォッシュ元帥らの強硬派を制し、米英との妥協とその保障を選んだ。

しかしフォッシュはこれではフランスの安全は確保されないと、条約調印の際には姿を現さず、無言の抗議を示した。

フォッシュ元帥はあの一九一八年一一月一一日、ドイツ休戦文書を首相クレマンソーに手渡しつつ言った。

「私の仕事は終わりました。あなたのお仕事が始まります」。

昨日までの「勝利おやじ」クレマンソーは、右傾化していく戦後フランスの政局下で、いまは「失勝おやじ」として皮肉られ、非難をさえ浴びるのである。

ライン左岸といえば、フランスに返還されることとなったアルザス・ロレーヌに接するザール地方に対して、フランス領編入の要求が出された。

ここは名だたる炭田地域である。

しかしこれも米英の反対によって実現せず、一九二〇年以後一五年間、国際連盟管理下で自治制をとり、フランスは石炭採掘権を与えられ、一九三五年に住民投票で帰属を定めることとなった。

そしてこの地は一九三五年、ヒトラー政権下のドイツに帰属する。

ドイツはフランスのほかに新興国ポーランド、ベルギーなどに領土を割譲し、本土面積上、戦前の約一三パーセントを失った。住民投票によって帰属が定められた地域もあった。

またロシアとのブレスト・リトフスク条約が破棄された。

2.2 五・四運動に及んで

ドイツ植民地については、これを全部取りあげることは簡単に決まった。

その処分につき、英仏日などは併合を望んだが、アメリカは旧外交、帝国主義政策の延長として認めず、国際連盟による委任統治を提唱し、実現させた。

これについて、国際連盟は委任統治国を形式的に監督するにとどまり、実質的には従来の植民地支配と大差はないとみられる一方、国際的な監督制の導入は植民地統治上、画期的なものとも評価されている。

ともかく戦勝列強による植民地再分割は、否定しがたい事実であろう。

日本は旧ドイツ領南太平洋諸島の委任統治国となった。しかし割譲を期待していた日本は不満であり、またイギリスが戦時中の約に反したことにも不本意であった。一方、日本は中国、山東省の旧ドイツ権益を受けつぐことを求めた。

これも大戦中、英仏伊から支持の約が得られており、中国も従来は協調的だったので(一九一八年九月の日華交換公文類)、事態は楽観されていた。

しかし中国代表は、対独宣戦によって両国間の条約は消滅し、したがって旧ドイツ権益は中国に戻るものと主張した。

戦時中、約を与えていないアメリカは、日本の要求に反対であった。

ウィルソンが日英などの秘密協定の類(たぐ)いを知ったのは、とくに講和会議が始まってからといわれている。

強硬な日本側はアメリカの泣きどころを突いた。

山東に関する要求が認められなければ、国際連盟規約を、したがって講和条約を承認しないということである。

たまたま領土問題がこじれて、一時的にイタリア全権が会議から引き揚げていた。

日本にとって、一種の「天祐」であった。日本もこれに倣(なら)うのではないか、と危惧された。

ウィルソンは苦慮のあまり、一睡もできないこともあった。

彼の連盟に対する熱望は何ものにも優先した。

山東問題について、ドイツはその諸利権を「日本国のために放棄する」こととなった。

ただし膠州湾柤借地を中国に還付すること、ドイツの旧経済的利権に限って保有することが約された。

国権回収の世論高まる本国をひかえて、中国代表は認めることはできない。

確かに講和会議の情勢は中国の人心を刺激した。

実は会議には山東問題の解決のみならず、中国の真の独立達成さえ期待されていた。

しかし中国代表が提出した主権侵害事項に関する七ヵ条の要求は、会議の目的に無関係として退けられた。

失望と憤りのうちに、一九一九年五月四日から、いわゆる五・四運動が始まった。

北京の学生たちの動きに発したこの民族運動は、日本をはじめとする外国帝国主義勢力、これと結びついた国内勢力に向けられた。

その高揚のうちに、六月末、中国代表は講和条約調印を拒否した。

そして五・四運動を契機に、孫文指導下、中国国民党の軍閥政権に対する革命運動も進展するのである。

2.3 民族主義、東と西

日本代表は自国に利害関係があることだけに発言を限り、他は大勢順応、沈黙の場合が多かった。

随行した近衛文麿が記している――「我国民は支那問題等自国に直接利害ある場合には」熱心だが、東洋以外のこととなれば我関せずの態度をとる傾きがあり、「現に今度の会議に関係せる或外人は日本人を評して、彼等は利己一点張りの国民なり、世界と共に憂を寂つべき熱心も親切もなき国民なりと申したりとか」。(『講和会議所感』)

日本代表が珍しく積極的に提案したのは人種平等、人種差別撤廃の件である。日本側の提案には国際連盟が成立すると、米英仏など西洋の大国中心に運営されることを恐れ、これを牽制する意味もあった。またアメリカ、イギリス自治領のカナダ、およびオーストラリアにおける日本人移民排斥に対処する要も考えられた。

この件を連盟規約の条文に表そうという日本の主張について、ウィルソンはまず好意を示し、日本代表を喜ばせた。

しかし日本人移民の受け入れ側では、当然、人種平等の影響を恐れる声が強かった。

有色人種の代表は人種差別撤廃案を支持したが、それはついに採択されなかった。

講和会議は民族主義にも差別を示した。たとえば中国に根拠をおく朝鮮独立運動家たちは、ウィルソンが主張する民族自決主義に期待し、したがってパリに熱い眼を注いでいた。

独立請願書も提出された。しかし会議は全く冷ややかであった。

植民地支配そのものに影響する民族自決は、アジア・アフリカの民族運動には適用されなかったというべきであろう。

一九一九年三月一日から、日本支配下の朝鮮に起こった三・一独立運動は独立運動であるとともに、講和会議に対する示威の動きともみられよう。

その日、京城(ソウル)のある公園で、独立宣言が読みあげられたのをきっかけに、市民、学生たちは街頭デモに移り、彼らのなかからあがった「独立万歳」の叫びは、以来約三ヵ月、朝鮮全土に及ぶこととなった。そしてその全土で、パリ講和会議――そこで日本代表は人種平等主義を強く主張していた――のさなか、もっとも残虐な植民地弾圧が展開していった。

三・一および五・四運動と連関しつつ、国際反帝国主義の動きにつらなって、一九一九年四月からインドに非暴力的抵抗運動が起こっていた。

指導者は無論、ガンジーである。多くの兵士や戦費による戦争協力の代償として、インド人に与えられたのは自治ではなく、逆に政治活動に対するイギリスの弾圧であった。

このイギリス政府は大戦中、アイルランド独立運動を抑圧してきたが、講和会議の年もそうであった。

アイルランド自由国の成立は一九二二年末である。

一方、アフガニスタンが第三次アフガン戦争の後、イギリスから独立を勝ち得たのは、講和の年の八月であった。

こうした一連の民族運勣のなかには、ロシア革命の影響を受けたものもあった。

いや、ロシアからの直接の呼びかけも行われている。

たとえば中国に対しては外務人民委員代理カラハンの名で、いわゆる「第一次カラハン宣言」(一九一九年七月)、「第二次カラハン宣言」(一九二〇年九月)と続き、従来の不平等条約や利権などの廃棄や平等な国交回復について声明している。

民族主義は敗戦国にも認められなかった。たとえば条約は独墺合併を禁止した。

解体したオーストリア・ハンガリー帝国のうち、オーストリアはドイツと同一民族なので、両国が合併して敗戦国同士の強化となる恐れがあった。

民族主義はポーランドでは生かされた。アメリカは「一四ヵ条」で独立を支持し、その経済的発展のため海への出口を保障していた。

フランスはドイツ、とくにソビエトに対する安全保障のため、「大国」ポーランド成立に努力した。ドイツもこの国の独立を認めることが、条文にもりこまれた。

ドイツは広い領土をポーランドに割譲したのみならず、海への出口を譲ったため、西方の本土と東プロシアとに分かれることとなった。

またポーランドが利用できるように、旧ドイツ領ダンチヒ市(現在のグダユスク)が国際連盟管理下の自由市とされた。

市民の多くはドイツ人であるから、ポーランド領にこそ入らなかったが、ここでも戦敗民族は自決主義の外におかれた。

なおメーメル地域もドイツから離された。

アラブ民族運動に関連して、「アラビアのロレンス」もパリ講和会議に姿を現した。

先に「マクマーン書簡」に関係したハーシム家のフサインは大戦中、アラブ民族運動のなかでヒジャーズの王となっていた。その代表、王の子息ファイサルと、これを補佐するロレンスとが講和会議に出席した。

ロレンスは白い衣装、顔の白い覆い、そして腰に金色の短剣といういでたち、アラブに関する最高の有識者、またその語学の達人として尊重され、米英仏三首脳のもとへも自由に出入できた。

しかしロレンスに支持されたファイサルの主張――シリア、メソポタミア、パレスチナなどに、広くアラブ人国家を建設したいという意図は、たとえばシリア地域を勢力下におこうとするフランスの野心と相容れなかった。

ファイサルに同調すべきイギリス自体がメソポタミアに対して野心を抱く以上、フランスを譲歩させることはできない。

ウィルソンら、アメリカ側の好意も空回りであった。

大戦中、イギリスのアラブ民族運動に対する約は、アラブ人が信じていたようには果たされなかった。

ファイサルも、ロレンスも失意のうちにパリを去っていった。

イギリスの保護国下のエジプト人も、戦争への協力にもかかわらず、パリ会議への期待にもかかわらず、独立は与えられなかった。

エジプト独立は激しい民族運動の後、一九二二年のことである。

ペルシアのイギリス支配排斥も顧みられず、一九二〇年代を待たねばならなかった。

2.4 ヒトラーを助けたもの

ドイツに対する大きな問題は賠償の件であった。

「一四ヵ条」はこれに言及していないが、ウィルソン自身は「勝利なき平和」の建前からも、無賠償主義であった。

しかし英仏の要求のまえに譲歩を余儀なくされた。

そして賠償取立てに当たり、敗戦国側に戦争責任を負わせる意味の条文が明記された。

大戦の被害が生々しく、敵意が強く残るいま、賠償額の決定はむつかしかった。

英仏は戦争による損害のみならず、戦争に要した費用全額の支払いをドイツに求めるありさまであった。

条約には主として暫定的処置が示され、後日、賠償委員会が総額、その他を決定することとなった。

やがてこの決定は戦後ドイツ経済の実情に適さず、経済上の混乱を招いた。

のちに世界的経済学者となったジョン・メイナード・ケインズは、大蔵省関係でイギリス代表団に加わっていた。

彼が一九一九年末、『講和の経済的帰結』を著して、賠償条項の苛酷さについて論じたことは有名である。

条約では当然、ドイツ陸海空軍備が抑制された。これは今後、諸列強が軍縮することを前提としていた。

しかしその後、全般的な軍縮は行われず、逆にドイツの軍備平等の要求、つまり再軍備化の要求を生むこととなった。

第一次大戦後は二次大戦の場合と違って、戦犯の大規模な国際裁判は開かれなかった。

実は条約ではビルヘルム二世の起訴、特別裁判所の設置が決められたが、オランダ政府が身柄の引き渡しを拒否して実現しなかった。

一九一九年四月二八日、国際連盟規約が成立した。対独講和案は五月六日、総会において決定、翌七日、ドイツ全権に手交された。

ドイツ側は条約を、「一四ヵ条」を基礎にした寛大なものと予想していたので、苛酷さに驚き、これに異議を唱えた。

従来、ウィルソンがドイツ政府を非難する一面、国民には好意を示していただけに、反響は大きかった。

しかし僅かな修正が認められただけであった。

条約案受諾を最後通牒をもって迫られたドイツは、国会がまず示した留保付き承認を断念し、六月二三日、ついに無条件で受諾しなければならなかった。

ドイツ側は「命令された講和」と呼んだ。

元来、ウィルソンは講和草案をせめてドイツに示し、協議するつもりであったが、フランスなどの反対によって、結局、決定案を課することになったという。

一九一九年六月二八日、サラエボ事件より五年目の日、対独講和条約はベルサイユ宮殿で調印された。

いわゆるベルサイユ条約、正式には「協力国および連合国とドイツ国との講和条約」の発効は、二〇年一月である。

それは一五編四四〇条からなり、ドイツ関係の諸条項に先立ち、第一編に国際連盟規約が掲げられている。

しかしこのウィルソンの夢をもってしても、条約成立後二〇年、次の大戦勃発を防ぎえなかった。

むしろ条約がドイツ人に与えた屈辱感、復讐心、したがって条約、およびそれに基づくベルサイユ体制を打破したいという願いが、ゆがめられたナショナリズムが、思えばヒトラーの存在価値を高からしめた。

そしてこのアロルフ・ヒトラーは第一次大戦に志願兵として出征、敗戦直後から政治活動を始めている。

大戦はファシズムへの道をも開いた。 |

ベルサイユ条約調印式場(共同提供)

|

2.5 解体する帝国

ドイツ以外の敗戦国に対するパリ講和会議については、その後も一九二〇年一月一六日ころまで続けられた。

しかしウィルソン、ロイド・ジョージらは去り、クレマンソーは残ったように、諸代表の間に異同があった。条約の諸条項決定が会議後に及んだものもあり、一九一九年九月一〇日、オーストリアに対するサントジェルマン条約、一一月二七日、ブルガリアに対するヌイイ条約、二〇年六月四日、ハンガリーに対するトリアノン条約、八月一〇日、トルコに対するセーブル条約が成立した。それぞれパリ郊外の地名、あるいは宮殿名である。

これらの諸条約は各敗戦国に領土割譲、軍備縮小、戦争責任による賠償などを課している。

ロシア、ドイツに続いて、オーストリア・ハンガリー、トルコと、四帝国の解体は第一次世界大戦がもたらした大きな変動であった。

戦前のオーストリア・ハンガリー帝国はまず、オーストリア、ハンガリー、チェコスロバキアの三国に分裂した。

また戦前のセルビア、モンテネグロは旧オーストリア領ボスニア、クロアチアなどを含め、民族主義を生かしてユーゴスラビアとなった。

ユーゴスラビアには、イタリアが大戦中、秘密条約で領有を約された地域が入っていた。

イタリアはパリ講和会議で、代償としてアドリア海北岸のフューメ(現在のリエカ)を求めた。

ウィルソンは「一四ヵ条」においてセルビアに海への出口を約しているため、強く反対し、オルランド首相らイタリア全権は譲らず、一時、パリから引きあげた。

結局、問題は未解決、保留となった。

サン・ジェルマン条約で、このフューメは自由市となった。大戦中の秘密条約がそのまま実行されなかったうえに、フューメを失ったイタリア国民は強い不満を抱いた。 |

|

戦後体制に対する不満は、イタリアでも、一九二二年一〇月、ムッソリーニのファシズム政権を成立させる素地となった。

トルコについては、大戦中、その領土分割の秘密協定類があり、一方、領内にアラブ民族運動の高揚があった。

講和条約成立がもっとも遅れたことは、トルコ分割の複雑性を示している。

セーブル条約の案は一九二〇年四月、連合主要国によるサン・レモ会議で決められた。

この会議で、アラビア半島を除くアジアのアラブ全地域が、委任統治下におかれることとなった。

すなわちフランスがシリア、レバノン、イギリスがイラク(メソポタミア)、パレスチナをそれぞれ委任統治領とした。

ただしパレスチナには将来、ユダヤ人が建国することが認められた。

イギリスはカイロからエルサレムを経てバグダードと、中東の要所を押さえた。

あのハーシム家のファイサルはサントレモ会議に先立ち、アラブ人の間でシリア王に選ばれていた。

しかし彼は英仏の政策と対立して、この地を追われた。

アラブ人の願望は結局、英仏帝国主義の犠牲となり、アラブ統一国家の夢は破れた。

イギリス政府はせめてハーシム家に報いねばならなかった。

一九二一年三月、ときの植民相ウィンストン・チャーチルはカイロに、ロレンスなど当事者を招いて協議した。

そしてファイサルをイラク王、その兄アブルッツラをトランス・ヨルダン王の地位につけた。

ロレンスもチャーチルの尽力に敬意を表しているが、ハーシム一族の支配は必ずしもアラブ民族主義者を満足させるものではなかった。

彼らの民族運動は今後、中東に高まっていき、また彼らアラブ人とユダヤ人との対立も深刻となっていった――。

トルコに対するセーブル条約は領土割譲、その他、厳しい内容で、トルコ帝国それ自体の死とまで評される程、独立性を脅かすものであった。

しかもスルタン(トルコの皇帝)は、その承認を強いられた。

ここに登場したのがムスタファ・ケマルである。彼は国民党を率いて敗戦トルコの内政改革、対外的地位の向上に努めた。

一九二一年、イギリスに支持され、領土を求めて侵入してきたギリシア軍も撃退された。

二二年一一月、オスマン朝滅亡、二三年一〇月、共和制宣言と、事態は進展した。

初代大統領は無論、ケマルである。そしてセーブル条約に代えて、二三年七月、ローザンヌ条約および協定が成立した。

新条約によってトルコは領土および独立性を回復することができた。

この間、ムスタファ・ケマルは軍需品の援助を得るなど、ソビエト政権に接近している。

トルコ革命自体、ロシア革命の影響下、広範な民族運動の一環としてとらえることができよう。

ただしローザンヌ協定の海峡問題――ダーダネルス、ボスポラス両海峡の支配権や通航権など――に関する諸条項は、連合国に便宜を与えこそすれ、ソビエト・ロシアの安全を保障するものではなかった。

3 大いなる挫折によせて top

3.1 運命の岐路

一九一九年を通じて、ロシアの大地では内戦と干渉が続いていた。

しかもヨーロッパ革命の夢は消え去った。

一九一九年四月、ミュンヘンに成立していたレーテ共和国政権は、早くも五月初め、保守勢力の反撃に屈した。

総じてドイツ赤色革命鎮圧に尽くしたのは、二月、国防大臣となったあのグスタフ・ノスケであり、「ノスケの時代」という呼称さえ残っている。

一九年三月に成立したハンガリー・ソビエト共和国も、八月、ハンガリーおよび国際的な反共勢力によって倒された。

革命の波動は一時、スロバキア・ソビエト共和国を成立させたが、これも、ハンガリー革命自体も、その運命は主として国際的条件にかかっていた。

ロシアの革命家たちが世界革命と期待したものが、実は逆にロシアの革命家たちの援助に依存し、しかもその援助は得られるべくもなかった。

ハンガリー革命の成功には、少なくとも東ヨーロッパ諸国の革命が必要であろう。

しかしチェコ軍、ルーマニア軍は敵であり、ロシアの赤軍は自らの政権を守るだけで精一杯であった。

ベラ・クンはウィーンへ、それからモスクワに亡命した。

トリアノン講和条約を強要されたのは、ベラークンが去ったあと、連合国が作りあげ、ミクローシュ・ホルティを摂政とする囚王なき王国、ハンガリーであった。

赤軍の防衛も危機に直面した。

オムスクにあったコルチャーク提督の白軍は一九一九年春、ボルガ川あたりまで進出し、諸国の援助も強化された。

この年の夏、南ロシアではデニーキン将軍の白軍がキエフを奪い、さらに秋にはモスクワを脅かす勢いであった。

その秋、西北部ではコデーニチ将軍の自軍がペトログラードをめざしていた。

しかし赤軍は勇戦した。

一九一九年一一月、オムスクが、一二月、キエフが赤軍に占領され、コデーニチの軍も撃退された。

干渉の名目となったチェコ軍団は、コルチャーク軍敗退につれてシベリア東部に移り、アメリカ軍に救われた。

コルチャークは赤軍に捕われて、二〇年二月、銃殺された。

コルチャーク軍団の壊滅が決定的であった。

一九一九年末から二〇年初め、ついに内戦は収まり、英仏に続いてアメリカと、干渉軍もしだいに撤退していくこととなった。

白軍側の総敗北に際して、干渉軍はさらに赤軍と直接、戦いを交える程の戦意はなかった。

しかし日本だけはシペリア居留民の保護と、共産革命が満州、朝鮮に影響するのを警戒するという口実で、ひきつづき軍を駐留させた。

そこへ二〇年三月から五月、尼港(にこう)事件が起こった。

尼港とはニコラエフスクのことである。アムール河口のこの都市で、三月、日本の守備隊とパルチザンが事を構え、五月末、捕虜となっていた日本側の軍人、居留民が殺害された。

これに対して日本は七月、北カラフトに兵を送ったが、日本軍のシベリア駐留には異議を唱えなかったアメリカは、この出兵には抗議を発している。

この日本軍の駐留をめぐり、ソビエト政権の支持によって一九二〇(大正九)年四月、シベリアに極東共和国が成立した。

これは日本軍に対する緩衝地帯を意味するものである。

こうしてなお日本の動向に備えつつも、ともかくソビエト政権は内乱、干渉の終息によって救われた。

その理由は?

トロツキーらによる赤軍の急速な強化の成功はいうまでもない。

その兵力は一九一八年中に一〇〇万近くを数え、一九年末三〇〇万に達したという。

そして兵士たちは労農政権擁護のために勇敢であった。

ソビエト政府が人民総動員のために実施した戦時共産主義政策も、一時的に効果をあげた。

それは穀物の強制徴発、食糧配給、中小商工業の国有化、一般労働義務制などを方策としていた。

この間、土地、銀行、大企業の国有化も行われた。

一方、ソビエト政府は一種の秘密警察「チェカ」を設け(一九二二年廃止、その後「ゲー・ぺー・ウー」成立)、反革命、サボタージュ、投機活動などを厳重に取り締まった。

内戦と干渉はボリシェビキの独裁を一層強化したといえよう。

これに対して白軍はたがいに不統一で、むしろ対立する面もあった。

もし諸勢力が反ソ協力態勢を作り得たならば、赤軍の勝利は困難であったかもしれない。

そのうえ白軍が支配する地域には、帝政時代の古い勢力がよみがえってきた。

したがって赤軍の敗北は旧体制の復活を意味していた。

ソビエト政府の農業政策、とくに土地改革を歓迎している農民たちは、そうした事態に服するわけにはいかなかった。

ロシアの国民大衆は言語を絶する苦境のなかで、ともかくも新政権を支持した。

一時は国土のおよそ四分の三が、ソビエト以外の勢力で占拠されるありさまであった。

人的損害は大戦をはるかに上回っている。

赤軍、白軍、干渉軍による戦乱だけではなく、たとえば、緑軍などといわれ、ひたすら強奪、掠奪を目的とする無頼の徒輩までも出現した。

赤軍側か、白軍側か、と疑われるだけで、数百の人命が失われた。

全般的な荒廃のうえに、干渉によるロシア封鎖によって、国民は物資の欠乏、とくに食糧難に苦しんだ。

国民の新政権支持にあたっては、白軍が諸外国の勢力と結んでいることも、その傀儡(かいらい)であることも、国民の民族意識を刺激し、反感を招いた。

コルチャーク敗退に際して、次のような小唄がシベリアで流行したという。

軍服はイギリス製で、

光る肩章はフランス風。

吹かすたばこは日本製で、

オムスクの主権者はこんな風。

軍服は破れちゃったし、

肩章はちぎれちゃった。

たばこは喫っちゃったし、

主権者は始末されちゃった。

(尾上正男『ソビエトの外交政策』より)

ボリシェビズムはコミンテルン結成にも示されるように、むしろ国際主義に立つものであるが、内戦と干渉はソビエト政権をロシア人のナショナリズムと結びつけた。

干渉側にも利害の対立があり、したがって統一がとれていなかった。

そのうえ大戦中や直後のこととて、干渉そのものに全力をあげることはできなかった。

一九一九年半ばごろで、連合国側の出兵総兵力は約二八万という(大戦への総動員数約四二〇〇万)。

しかもフランスの派遣艦隊の水兵たちの反乱などが示すように、軍自体のなかに干渉反対の動きが出たり、また干渉諸国の世論にも労働者勢力、社会主義政党らを中心に、同様の声が強くなった。

ソビエト政権は救われた。対ソ干渉に利用されていた周辺の新興諸国、エストニア、リトアニア、ラトビア、フィンランドと、一九二〇年を通じて講和条約が成立していった――。

3.2 孤立主義への復帰

ベルサイユでの式典が終わると、ウッドロウ・ウィルソン夫妻はエリゼ宮におけるフランス大統領の晩餐(ばんさん)会に出席、それから特別列車でブレスト港に向かい、ジョージ・フシントン号に乗船した。

帰国後のニューヨーク、ワシントンにおける大歓迎はいうまでもない。

一九一九年七月一〇日、ウィルソンは批准のため、その権限を有する上院にベルサイユ条約を提出したとき、もはや意気揚々たる気分であった。

実は講和会議中、ウィルソンは連盟規約の説明などのため、一時、本国に帰ったこともあり、国民が自分の世界新秩序のビジョンをともに分かってくれるものと、信じていたようである。

元来、アメリカには多くの人種がいるので、それぞれの「血」における条約批判もさまざまであった。

また条約が将来の戦争の因を絶やしていないという、平和主義者からの批判もあれば、あるいは「一四ヵ条」が十分に生かされていないという、革新主義者からの批判もあった。

山東条項への反対もみられた。

しかしアメリカにとって、ベルサイユ条約をめぐる大きな論点は国際連盟規約にかかっていた。

実は大統領不在の問に、アメリカの世論は戦時中の反動もあって、孤立主義に復帰しつつあった。

ウィルソンの論法をもってすれば、アメリカはいまや世界の大国として、世界平和のため重大な責任を負っているが故に、国際連盟に参加すべきであった。

孤立主義の論法をもってすれば、アメリカはいまや大国なるが故に、たださえ世界の紛糾にまきこまれる危険性があり、ましてや国際連盟加入によって、その危険性は増大すると思われた。

そして孤立主義台頭の世論を背景に、議会で多数を占める共和党は連盟規約を政争の具に供した。

共和党で、外交委員会委員長ヘンリー・カボット・ロッジ上院議員は、無用な議論をさえ行い、意図的に条約の審議を長びかせた。

しかし世論にしても、共和党にしても、連盟そのものを否定してしまうわけではない。

集団安全保障については、ともかくこれを肯定するが、規約の原案そのままには反対で、これに留保をつけることが妥協的に提案された。

ロッジにしても、巧妙に留保派を指導し、とくに規約一〇条の留保を主張した。

「連盟国は連盟各国の領土保全および現在の政治的独立を尊重し、かつ外部からの侵略に対してこれを擁護することを約束する。

侵略の場合あるいはその脅威・危険のある場合には、連盟理事会は本条の義務を履行するための手段を助言する」。(斉藤孝訳)

ロッジはこの条項による義務の負担を留保することを力説した。

それはこの義務によって、アメリカが将来、戦争に巻きこまれることを恐れる議員たちを結集するに足りた。

ウィルソンは第一〇条による侵略阻止の義務負担こそ、最重要であり、これを欠いては連盟の精神が失われると考えていた。

彼は留保派の説得に努めたが、八月中旬ごろ、形勢は非となってきた。

原案通りの批准可決のためには、三分の二以上の票数獲得を要する。

それが不可能とみえたとき、ウィルソンは世論に訴えることによって、議員たちを動かすほかはないと、決意を固めた。

3.3 ウィルソン、病む

ウィルソンはかねてから遊説を考えていた。

侍医は、大統領がパリにおける激務で肉体の弱りきっていることを警告した。

一九一九年八月上旬、遊説計画は一度取り止めとなった。

しかし九月三日、大統領は夫人、侍医、側近たちを伴い、特別列車でワシントンを出発、まず孤立主義が強い中西部に向かい、それから北西部、太平洋岸……と、諸州を訪れての演説を強行した。

すべて車中で宿泊というハード・スケジュールであった。

演説は、条約の主な条項の擁護にも向けられたが、最大のねらいは、無論、国際連盟による集団安全保障の重要さと、これに加盟すべき世界指導国家アメリカ合衆国の使命であった。

しかし連盟規約の中核は「一〇条」にあり、ウィルソンはこれこそ世界新秩序の基礎とまで強調した。

この条項がアメリカを戦争に巻きこむという批判に対して、ウィルソンはこれに基づく集団安全保障こそが、将来の戦争を防ぐものと答えた。

侵略国はあらゆる面から世界のボイコット、制裁を受けて、戦争は起こせないであろう。

そしてアメリカの参加によってこそ、効果ある集団安全保障機構としての連盟の実を挙げねばならない……。

ウィルソン、精魂を尽くしての雄弁であり、各地で聴衆は熱狂してこれに応じ、大統領の自動車を取り囲んで、運転の自由がきかなくなるような光景も展開された。

もし遊説が予定通り全国に及んで行われていたならば、事態はどうなっていたか。 |

第一次大戦の指揮をとったウイルソン米大統領

|

九月二五日夕刻、コロラド州のプエブロにおける演説をもって、ウィルソンの衰えた肉体はついに力尽きた。

一五州、二二日間、八〇〇〇マイルの旅、演説三八回という結果である。

すでに何日か、頭痛、めまいに悩まされる肉体であった。

残りの演説は中止され、大統領専用列車はワシントンに直行し、九月二八日、帰着した。

ウィルソンの生涯のみならず、アメリカ史における情熱的な一ページがここに未完に終わった。

一〇月初め、大統領は動脈硬化による脳の障害に見舞われたが、幸いに小康を得て、月末には多少の仕事に向かうことができた。

しかしウィルソンはドラマの主役から退かねばならなかった。

一一月六日、上院外交委員会は条約の審議の結果を本会議に報告したが、そこにはいくつかの留保条件が付せられていた。

なかでも重要なのは、前記の連盟規約一〇条に関するもので、それによる義務をアメリカがひき受ける場合には、国会が具体的な立法、あるいは合同決議に基づいて、これを決定することを条件としていた。

一一月一九日、ロッジ案留保付きの条約批准も、留保なしのそれも、ともに否決された。

前者は三九名の可、五五名の否であり、後者は三八名の可、五三名の否であった。

上院の票決に先立つ一七日、大統領は民主党議員たちに、ロッジ案を拒否するように指令していた。

共和党議員は留保付きを支持し、ウィルソン、ロッジ、共倒れとなった。

3.4 国際連盟の奇妙な発足

こういう条約批准の否決は国民を納得させなかった。

再審議の世論が高まった。

ロッジとウィルソンの間に妥協の余地はないのか、さすがのロッジも動揺したが、ここまで引っ張ってきた党を「裏切る」ことはできない。

ではウィルソンは……。

夫人や友人たちや、そのころ大統領のもとに近づかなくなっていたハウスが、歩み寄りを熱心に説いていた。

イギリスの前外相グレーも訪米して、連合国側の留保付き条約承認の意を告げようとしたが、面会さえ拒否されたという。

むしろウィルソンは他国がアメリカに倣(なら)って、留保や修正を行うことを恐れた。

ウィルソン、決断のときであった。

彼は不名誉な批准よりも、その拒否を選んだ。

一九二〇年一月から三月の間、最後の論議が展開されたが、大統領は頑固に妥協を拒否し続けた。

上院の民主党議員への手紙で、彼は相変らず第一〇条の意義を説き、留保は破棄に等しいという考えを示した。

国論だけではなく、連合国も、その国民も、合衆国の連盟非加盟よりも、留保付き加盟を望んだであろうに……。

ウィルソンは病み、したがって広い世間の空気にふれ得なかった。

このときの彼は最愛のものが自分の意に反して生きるよりも、いっそ消え去ってしまうことを欲したエゴイストを思わせる。

一九二〇年三月一九日、上院における最後の採決の日であった。

民主党議員がどれだけ、彼らの大統領を裏切って、ロッジ留保案に賛成するであろうか。

鍵を握っているのは彼らである。

二一名がウィルソンに背いた。

しかし四九対三五、所要の三分の二以上に七票を欠いていた。

三五は基本的に規約に賛成しない共和党議員たちと、ウィルソンとともに留保に応じない民主党議員たちであった。

結果は電話でホワイトハウスに速報された。

その夜、まんじりともしなかったウィルソンは、早朝、侍医に語った、「もし私がクリスチャンでなかったならば、気が狂っていたと思う……」。

ウィルソン自身を含めての人間の愚かさを見通している神への信仰、それのみが彼を支えたのであろう。

しかしウィルソンは健康回復が十分ではないにもかかわらず、大統領候補指名を望むほどの執念を示した。

彼は国会の対独戦終結決議に拒否権を行使したうえで、「国際連盟」のためのたたかいに再び挑もうと試みた。

ことは志のようには運ばなかった。

一九二〇年秋の大統領選挙に備えて、民主党からオハイオ州知事ジェームズ・コックスが大統領候補に、フランクリン・デラノ・ルーズベルトが副大統領候補に指名された。

後者が忠実なウィルソン主義者であったところに、辛うじて現大統領への敬意が示されていた。

のちに合衆国第三二代大統領として、ウィルソンの夢を国際連合に再現させたのは、このルーズベルトである。

現実の大統領選挙では、共和党で、「平常への復帰」をめざすバーレン・ハーディングが史上まれな大差で当選した。

民主党即ウィルソンの敗北といえよう。

新政権の最初の外交は一九二一年八月、ドイツなどとの単独講和条約を結ぶことであった。

しかし連盟そのものは一九二〇年一月、ベルサイユ条約の発効と同時に、法的に成立、一一月中ごろ、第一回の総会が開かれた。

こうして国際平和を守り、人類文化の発展をめざす史上初の国際機構が、画期的存在として発足した。

アメリカが参加しなかったので、常任理事国はまず英仏伊日の四大国であった。

一九二六年、ドイツが加わって、常任理事国となった。

ソ連の加盟は一九三四年、日独の脱退後である。

連盟は確かにウィルソンや、その支持者たちが期待したような働きを示さなかった。

それは制裁力の不十分さなど、連盟自体の機能の弱さにも由来したが、一方ではこれを利用し、あるいは無視してはばからない大国主義、帝国主義のためであった。

連盟は約三〇以上の国際紛争に対処し、その大部分を解決したといわれるが、それは英仏など、大国に有利な線で行われた。

また連盟の権威を著しく傷つけたのは、一九三〇年代、満州事変に始まる日本、ドイツ、イタリアの侵略政策であった。

国際連盟にこそ加盟しなかったが、大戦を通じて債務国から債権国に転じたアメリカは、戦争による物的・人的被害も少なく、戦中からの経済的発展の余勢をかって、後退するヨーロッパに代わる世界大国に成長してゆく。

長く、被害が多い戦争はヨーロッパを弱めた。

少なくとも世界の総工業生産の最高位は、かつてその半分が集中していたイギリスから、いまや合衆国に移った。

ヨーロッパの安定は、アメリカとの金融関係に依存していった。

この国は一九二九年からの大恐慌まで、「永遠の繁栄」を思わせるような物質文明の発展を示した。

4 さらに忘れえぬ後日談 top

4.1 ポーランドの広野こ賭す

内戦と干渉の危難を辛うじて克服したソビエト政権は、一九二〇年、それらのいわば再現に直面した。

ロシア・ポーランド戦争である。

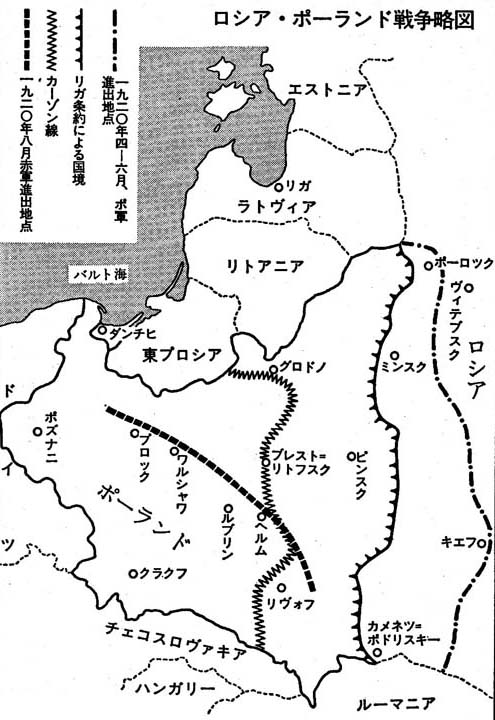

大戦によって独立を回復したポーランドの東部国境については、連合国側によっていわゆるカーゾン線が認められていた。

これはイギリス外相カーゾンの名に由来し、だいたい一九四五年以降、すなわち第二次世界大戦後のものに近い。

しかしユゼフ・ピウスーツキを大統領、パデレフスキを首相とするポーランド政府は、東方への領土拡張を欲して、カーゾン線を認めなかった。

軍事力による解決を求めたポーランドは、一九二〇年四月、なおロシア内に残存していた反ソ勢力と結びつつ攻撃に出た。

五月初め、キエフが占領された。

これに呼応してクリミア方面で、ウラングル将軍指揮下の反ソ内戦も再燃した。

しかし赤軍はミカエル・トハチェフスキー将軍指揮下に反撃に出た。

六月、赤軍はキエフを奪回、七月、北部からワルシャワに迫った。

ソビエト政権にとって、戦闘の規模は小さかったとはいえ、ポーランドの攻撃は新しい形の連合国の干渉であった。

この国がとくにフランスの衛星国であってみれば、フランス帝国主義の形を変えての侵略ともみえた。

そしてソビエト政権にとって戦局が有利に転じたとき、防衛戦争は革命伝播戦争、解放戦争に転化された。

「労農ポーランド、バンザイ」、「ソビエト・ポーランド、バンザイ」と謳(うた)われ、ポーランド労農勢力が立上がってピウスーツキを追い、戦いはソビエト・ポーランド出現に終わらねばならなかった。 |

|

コミンテルン第二回大会は、一九二〇年七月一九日に開かれた。

諸国の共産党の数も増し、出席者は二一八名程を数えた。

それは赤軍がまさにワルシャワに迫っているときであった。

大きなヨーロッパ地図が会場に掲げられ、戦果の拡大につれて、戦線を示す赤旗は西へ進められていった。

そのたびに拍手喝采が満場にひびいた。世界革命を待望する熱弁が続いた。

「二一ヵ条」として有名なコミンテルン所属条件が、この大会で採択された。

大部分がレーニンの筆になったといわれ、これを承認することこそ、コミンテルンに加盟する各国共産党に課せられた必要条件であった。

そこでは、社会革命とプロレタリアート独裁は不可欠とされ、一方、いっさいの修正主義、社会改良主義は否定された。

それは当時、急を要するヨーロッパ革命のために、ボリシェビズム中心主義を広めようとするものであった。

しかし革命の波が去ったあとにも、この動きは残り、各国の特殊事情をはたして無視する嫌いが生じた。

危機に面して、ポーランドは連合国に援助を求めざるをえない。

イギリスはポーランド帝国主義を批判しつつも、またフランスが東ヨーロッパ諸国と関係を深めることによって強大化することを恐れつつも、ボリシェビズムの西進に対して、物的援助に踏みきった。

フランスは積極的である。マキシム・ベーガン将軍ら軍事使節団を送り、ポーランド参謀本部と協力させた。

七月末、ポーランド政府は妥協的な和平を考えた。英仏側も一時、ポーランドに和を勧めたようである。

しかし八月初め、休戦交渉使節は数日の話し合いの末、むなしく引きあげた。

このころ、赤軍は勝利に自信満々であった。フランスはウラングルの支持を強め、対抗の姿勢を示した。

4.2 ワルシャワ、内と外に

ソビエトにとってポーランドに対する勝利は、さらに東ヨーロッパへ、ドイツヘと、ボリシェビズムの道を開くことであった。

そして現に成立しつつある反ソ的なベルサイユ体制に挑み、これを変容させることであった。

この展望はソビエトだけのものではなかった。

たとえばドイツでは、ベルサイユ体制が変革されようとしている情勢がひそかに歓迎される一方、いまや一挙に、ボリシェビズムがドイツに伝わってくるのではないかと、憂慮されていた。

八月第二週はポーランドにとって、もっとも暗い日々であった。

赤軍の砲声はワルシャワに響いていた。

もしこの都市が占領されれば、ここにソビエト体制がしかれるであろう。

ピウスーツキは大統領、総司令官の地位を退こうとさえ考えた。

しかし結局は、彼の作戦がポーランドを救った。

赤軍はワルシャワ郊外に迫ったが、補給線は伸び、将兵は疲れていた。

ポーランド軍はその側面を突き、八月中旬、「ビスツラ川の奇蹟」が生じた。

ソビエト側の援軍も機を失した。

軍事的情勢がワルシャワを救ったわけであるが、首都の労働者の間には、ソビエト側が期待したような革命的気運はなかった。

ポーランド政府もワルシャワから他に移ると、この都市に革命が起こることを恐れていたが、それも杞憂にすぎなかったようである。

当時、ポーラッドの共産主義者はまだ指導力を備えていなかった。

そのうえポーランド人自体、総じて反共的であり、祖国の運命がロシアとの戦いに賭されるようになったとき、労働者、農民たちは、迫りくる赤軍に対して敵意を抱きこそすれ、これを解放者として協力しようとはしなかった。

ポーランド民衆が赤軍に依存して蜂起すると、レーニンが信じていたならば、それは大きな誤算であった。

いや、このとき、彼が抱いたポーランド革命近しの過信は、レーニンらしからぬ最大の不覚ともいわれる。

労働者たちは国際主義に立つよりも、民族意識、愛国心に燃え、レーニンよりもピルスーツキを支持した。

八月末頃、交戦両国はともに妥協的な和を望むに至った。

両国とも決定的な勝利が得られないとすれば、国内経済の再建という問題を抱えて和を求めた。

大ポーランド国家の建設、ソビエト・ポーランドの成立、二つの異質な野心はそれぞれに砕けた。

それでも一九二〇年一〇月に成立したリガ予備講和条約、翌二一年三月に成立した本条約によって、ポーランドはカーゾン線より約二〇〇キロ東方に国境線を得て、ウクライナ、白ロシアの一部を領土とすることができた。

ポーランドとの休戦後、一九二〇年一〇月末より、赤軍はウラングル勢力の拠点クリミア半島を攻撃し、これを敗退させた。このとき、ロシアにおける内戦と干渉がついに終わったのである。

そのころ、レーニンはポーランドに対する失意のみならず、個人的な悲しみのどん底にあった。恋人イネーサ・アルマンド、一九二〇年九月二四日、静養先の北コーカサスで急死、コレラとも、腸チフスともいう。彼女は「赤い広場」の同志たちの墓地に埋葬されたが、葬儀の際、レーニンは足もとがふらつき、周囲の者は彼が倒れてしまうのではないかと案じ続けた。

4.3 生き残ったものの歩み

大戦、内戦、干渉とおよそ七年の間にロシアの荒廃は甚だしく、とくに生産力が衰えていた。

一九二〇年には、農業総生産額は戦前の半分にも達せず、工業のそれは五分の一にも及ばなかった。

凶作は多くの餓死者をうんだ。

ガスも電気も燃料も乏しく、生活必需品は不足し、汽車も電車も満足に走れる状態ではなかった。

ロシアの回復は至難とみえた……。

そして内乱、干渉が終わると、国民はもはや戦時共産主義の統制に甘んじようとしなくなった。

なかでも農民――地主が復帰してくる不安が去った農民たちは、食糧徴発を耐え忍ばなくなった。

クロンシュタット軍港、その水兵たちの反乱が起こったのは、こうしたとき、一九二一年二月末から三月のことである。

一〇月革命にも活躍し、ソビエト政権のもっとも忠実な支持者たるバルチック艦隊の水兵たち、彼らの大部分は農民の出身であった。

しかし「ソビエト政権を倒せ」というスローガンのもと、独裁体制に対する彼らの反抗は、政府側の軍事力によって敗れ去った。

この重大な危機のただなかで、「新経済政策」(ネップ)の実施が決定された。

政治の独裁は緩められなかったが、経済の統制は緩和された。

食糧徴発は食糧税に取りかえられ、中小工業家や商人には経済活動の個人的自由が認められた。

それは社会主義経済の基本線を維持しつつ、戦時共産主義の急激な統制を緩和して、資本主義的要素を一部、復活させるものであった。

輸出入の振興、外国資本の導入も必要となった。

すでに道は開かれていた。ロイド・ジョージ政府は干渉が失敗に終わり、戦後の政治・経済諸問題を抱えるいま、実利的に国際貿易の発展を選ばねばならなかった。

一九二〇年五月、ソビエト代表団はロンドンに到着、首相官邸を訪問した。

翌日の『マンチェスター・ガーディアン』紙は、ユーモラスに報道している。

「災難が降りかかってきた……守衛の言によれば、二本の足で立ち、人間の外観に類似した生物が、昨日、ダウニング街一〇番地に近づき、ペルを鳴らして案内を請うさまが見受けられた……ロイド・ジョージ氏はその男に会ったが、無事、いまも存命である……ともかく大きな取引きが行われ、そして大英帝国はなお健在を保っている」。

ソビエト・ポーランド戦争が一時、英ソ関係を冷却させたのち、一九二一年三月中ごろ、両国に通商協定が成立した。

イギリス政府としては、クロンシュタット反乱のゆくえを、ソビエト政権の安泰を見てからのことであった。

続いて二二年四月、独ソ間に結ばれたラパロ条約は両国の外交関係を再開するなど、たがいの国際的地位を回復させた。

ラパロはジェノバの近くにある。この条約はジェノバ国際経済会議(四-五月)のかたわら成立し、諸国を驚かせた。

主としてヨーロッパ諸国によるジェノバ会議は、国際会議初参加のソビエト代表を登場させたが、彼らと英仏代表との意見が対立し、成果なく閉会した。そしてアメリカの参加なくしては、戦後経済は論じられないことが示された……。

ソビエト政権は生き残ったのみならず、世界革命成らずとも、否応なしに発展していかねばならなくなった。

二〇世紀の新たな実験、一国社会主義の建設であった。

そして一九二二年一二月末、ロシアなど四つの共和国によって、ソビエト社会主義共和国連邦が成立した。

そのソ連邦の西には、レーニンが待望したソビエト・ポーランドではなく、このソ連とドイツに挟まれた緩衝地帯としてのポーランド、いや、イギリスに、とくにフランスに支持された安全保障地帯、独ソに対する安全保障地帯としてのポーランドが存在することとなった。

したがって両大戦間のポーランドは反独的な、それ以上に反ソ的な国家であった――。

ポーランドだけのことではない。

オーストリア・ハンガリー帝国の解体によって新たに成立したチェコスロバキア、ユーゴスラビア、旧ロシア帝国領から独立したフィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、連合国に加わって領土を広げたルーマニア、逆に敗戦で領土が縮小したオーストリア、ハンガリー、ブルガリアと、第一次大戦の結果、東ヨーロッパの地図は大きく変わった。

これら東ヨーロッパ諸国はイギリス、フランスの勢力下にあり、ソ連と西ヨーロッパとのいわば緩衝地帯であった。

したがって第二次大戦後、ソ連勢力がこの地帯に拡大したことが、資本主義世界に与えた衝撃は想像に余りあるものがあろう。

4.4 ワシントン体制成立

いまや資本主義世界の中心となったアメリカで、病める大統領は後継者の就任を待ちつつ、一九二〇年ノーベル平和賞受賞という大きな祝福に浴した。

そして二一年三月、ホワイトハウスを去ったウィルソンは、ワシントンの新しい邸宅に落着いた。

病身の大統領に大きな影響を及ぼしていたウィルソン夫人は、いまやその愛情をもって、劇場やドライブや接客に憂さを晴らす病身の夫を、優しく包んでいった。

一九二一年の休戦記念日、一一月一一日、無名戦士が眠るアーリントン墓地に、前大統領のおそらくは公的行事の場における最後の姿が見受けられた。

この一一月から翌二二年二月にかけて、ワシントン会議が開かれた。

共和党のハーディング大統領としては、従来の民主党、ウィルソン外交に対比して、ぜひとも成功させたい国際会議であった。

主催国、合衆国の首都にはアメリカは無論、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ポルトガル、日本、中華民国の代表が集まった。

アメリカといえば、すでに一九二〇(大正九)年一〇月、中心となって新四国(米英仏日)借款団を成立させ、実効は伴わなかったとはいえ、日本の独占的な中国市場進出を牽制しつつあった。

東アジアの情勢に関心を抱くソビエト政府は、ワシントン会議に参加を要求したが、容れられなかった。

この政権は当然、ベルサイユ体制と同様に、来るべきワシントン体制を反ソ的なものと解するのである。

会議の議題は軍縮と中国および太平洋問題であった。

当時、米英日の間にとくに建艦競争が起こる恐れがあり、たがいに調停が必要となった。

またアメリカは大戦中における日本の中国・太平洋進出を押さえて、門戸開放政策を推進し、また日英同盟を廃止することをめざした。

一九〇二年以来継続していた日英同盟については、対象であったロシア帝国の解体を経たいま、日本はその効力が薄くなったことは認めるとしても、外交上、年来の基軸として存続を希望していた。

イギリス当局には日本支援よりも、むしろ抑制などのため、存続を有効とみる向きもあった。

しかしアメリカは日英協力の可能性を恐れる一方、米英協力の強化を望んだ。

ワシントン会議において、アメリカはまず海軍軍備制限に関する五国条約により、米英海軍力の均等化に成功した。

主力艦の基準排水量トン数の比率が米五、英五、日三、仏伊一・七五となったからである。

これにつき、フランスの要求は押えられた。日本としては一応、西太平洋、東アジアにおける海軍力優位を認められたといえよう。

なお海軍軍縮は一部にとどまり、会議で陸空軍の軍縮も提案されたが、全く実現しなかった。

次に参加九ヵ国の間に、中国に関する九国条約が成立した。

これは中国の独立、その領土的行政的保全の尊重や、門戸開放・機会均等主義の推進などによって、日本の中国市場独占の動きを制限し、他国と協調させるとともに、アメリカの進出を容易にするものであった。

このとき、中国側は関税自主権の回復、治外法権の撤廃を要求したが、容れられなかった。

したがって九国条約は真の中国独立を意味することなく、協調主義の名のもとに、列強帝国主義の再編成が行われたともみられよう。

中国民族運動は孫文の中国国民党を中心に、いちだんと高まっていく。

太平洋をめぐっては米英日仏の間に四国条約が成立し、その方面の属領に関する権利尊重や争議、侵略が生じた場合の対応などが約された。

この条約実施に伴い、日英同盟協約は廃止され、日本はここでも協調体制に組み入れられることとなった。

日本ではワシントン会議への招請を、「元寇以来の国難」と受け取った向きもあったが、アメリカ側は強硬よりも懐柔を策し、大勢的には日本に「名誉ある撤退」を選ばせた。

加藤友三郎(全権)、幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)らの日本代表団はときには「あたかも列強が待つ審判廷に引き出される被告」のようであったというが、結局、国内の対米強硬派を押さえての国際派路線を全うした。

こうしてアメリカ外交と、これに協力するイギリス外交が日本を押さえつつ、東アジア、太平洋にいわゆるワシントン体制を整えた。

また一九〇二年の日英同盟結成以来、日本外交の中核にあった日英関係に、ここに日米関係がとって代わった。

そして大戦以来の日米関係の緊張――それは日米戦争の可能性さえ論じられた程であった――は緩和に向かった。

この日本の協調外交が決定的に崩れるのは、世界恐慌下、一九三一年の満州事変においてである……。

ワシントン会議に際して、別に日中両国間で山東問題、「対華二一ヵ条要求」について話し合いが行われた。

前者では、ついに日本はその方面の権益の大部分を返還し、後者では、とくに中国の主権を侵すような条項が取り消された。

なお後日、一九二三年の四月、石井・ランシング協定が廃棄されたのも、会議に関連してのことである。

さらに会議で、日本は出兵中のシベリアから早急に撤兵することを約さねばならなかった。

出兵はその期間を通じて、イルクーツク以東の諸地域に及んだ。

撤兵の完了は一九二二年一〇月であり、これにつれて日本軍との緩衝地帯、極東共和国もソビエト側に合流した。

そして二五(大正一四)年一月、日ソ基本条約成立による両国の国交回復に伴い、五月、北カラフト占領軍の撤退が終わった。

なお前年、英仏伊などがソビエト政権を承認し、中ソ国交も回復している。

日本派兵の最多時、おそらくは七万から七万五〇〇〇人(アメリカは一万から一万二〇〇〇人)、死者三〇〇〇、戦費九億円というシベリア出兵は、パルチ・ザン戦に悩まされたすえ、いたずらに日本の侵略性を示し、国際的孤立を深める結果となった。

それは当時、そしてその後、日本帝国主義が努めて隠蔽(いんぺい)しようとした「秘められた戦争」であった。

「国体の変革」、「私有財産否定」の動きを禁止する治安維持法が成立したのは、日ソ国交回復と同じ年、一九二五年三月のことである。

4.5 老いの重荷

ワシントン会議のとき、まだ首相に在任していたロイド・ジョージは一九二二年秋、その地位を退いた。

翌年、彼は訪米してウィルソンに面会した。

侍医から面会時間を制限されていたが、ウィルソンは旧友を歓迎し、講和会議の思い出を語り、もう一人の旧友クレマンソーについて懐かしげに語った。

しかし二人の間で、国際連盟はついに話題とならなかったが、ウィルソンはこれについてもはや諦めの境地に達していた。

クレマンソーは、アメリカのベルサイユ条約批准拒否の巻き添えになってしまった。

講和会議のときに成立し、ドイツを対象とした米仏間の安全保障条約は、アメリカ上院への提出、批准も延ばされ、ついに外交文書の奥深く眠ることとなった。

そして英仏間のそれも流産したが、これら二つの条約は、その発効が相互の批准成立を要すると定められていたからである。

クレマンソーにとって全く意想外のことが起こった。

フランスの国民は、彼が米英にだまされたと思った。

その人気は下降し、一九二〇年の大統領選挙に、この「勝利おやじ」が落選する一因となった。

大戦中における反戦派弾圧の報いも加わった。

実はクレマンソーも一九二二年末、ウィルソンの邸宅を訪問したことがあった。

エレベーターを軽蔑している老人は一気に階段を上がり、ウィルソンを抱擁し、ここでも講和会議におけるいさかいは、ともどもの追想の種となった。

一九二四年二月三日、ウッドロウ・ウィルソンの死が訪れた。六七歳。

元来、人を容易に信用しなかった元大統領は、ますます疑い深くなっていた。

葬儀にはハウスはじめ、かつて側近であった人びとも招かれなかった。

ウィルソンに少し先立って、この年一月二一日、ウラジミール・レーニンも世を去った。

一四歳ほど年下であった。

すでに健康を害していた彼が死の前、粗暴な党書記長スターリンの権力行使を恐れ、他の人物との交替を提案した心境はいかがなものであったか。

世にウィルソン対レーニンという。その歴史劇の幕がここに閉じた。

ある意味においては、第一次世界大戦はここに終わった。

しかしリベラリズムとコミュニズムの競合は、ここに終わるべくもなかった。

4.6 再びの戦いまて

一九二九年一一月、八八歳、ジョルジュ・クレマンソーは失意のうちに世を去った。

しかしデービッド・ロイド・ジョージは失意のうちに、第二次世界大戦の末期まで生き続けた。

第一次大戦前、閣僚に列して諸改革に名を挙げ、戦時指導者の大任を果たし、対ソ修交の扉を開いた大政治家の威は、常に保持されてはいたが……。

ロイド・ジョージが属した自由党はそれ自体も分裂し、旧来の保守党と戦後、台頭した労働党との間にあって勢威を失っていった。

彼は最後まで議席こそ保ったが、再び政権を握ることもなく、閣僚の地位につくこともなかった。

のみならずロイド・ジョージは自らも成立に関係したベルサイユ体制、ワシントン体制がドイツや日本などによって打破されていくのを、目の当たりにしなければならず、また、彼も参画した国際連盟は国際秩序の混乱に対して、充分な機能を発揮すべくもなかった。

パリ講和会議で解決できなかった諸国の植民地主義は、民族運動の波を高めた。

世界大国アメリカ合衆国の登場、そのヨーロッパ経済への影響力、そしてソビエト連邦の不気味な発展は、有為にして少壮気鋭の政治家ロイド・ジョージが満喫したに相違ない「古ぎ良きヨーロッパ」の影をますます薄めていった。

一九三〇年代、彼は大戦や講和会議に関する回顧録の執筆に名を残した。

一九三九年九月、第二次世界大戦が始まった。ロイド・ジョージは平和が二〇年にして脆(もろ)くも崩れ去ったことをいかに感じたであろうか。

平和の構築に大過はなかったはずであり、彼はのちの政治家たちの処遇の拙(つたな)さを、意地でも指摘しなければならなかったようである。

しかしロイド・ジョージはやがては侵略者ヒトラーの正体を知り、強硬論に転じたとはいえ、少なくとも一九三六年九月――すでにベルサイユ体制は破られつつあった――彼はヒトラーをドイツに訪ね、国家復興に尽くした独裁者に敬意を表している。

そして第二次世界大戦中、ロイド・ジョージは折あらばヒトラーのドイツとの妥協を考えていた。

前大戦で脇役であったウィンストン・チャーチルは、新たな大戦で偉大な主役を演じたが、その先輩、前大戦の偉大な主役はついに新たな戦時内閣に加わることはなかった。

それにしてもロイド・ジョージには、老齢という避け難い現実があった。

ロイド・ジョージの死は一九四五年三月二六日、八二歳のときに訪れた。

これより先、四一年一月、彼は一八八八年以来の妻マーガレットを失った。

四三年一〇月、彼は一九一〇年代以来の秘書兼愛人、二五歳ほど年下のフランシス・スチーブンスンと結婚した。

しかし長い公的生活のむなしさの果てに得た私生活の喜びも、二年とは続かなかった。

夫は死去の年に爵位を受けたので、伯爵夫人の称号が最後の賜り物となった。

ロイド・ジョージの死後、僅か一ヵ月余、アロルフ・ヒトラーはベルリンの総統官邸でおのれの命を絶った。

それからおよそ旬日、一九四五年五月八日、ヨーロッパにおける戦いは終わった。

二度の大戦において、英独の妥協的講和はありえなかった。

そして前の大戦ではイギリスはアメリカの援助をもって、ドイツに対する勝利を得た。

後の大戦ではイギリスはアメリカと、さらにソ連の助力によってドイツに対する勝利を得た。

二度の世界大戦後の国際情勢――二大国米ソの対立、諸民族の独立、その間のイギリスの命運、そしてヨーロッパの運命、ロイド・ジョージのおそらくは長すぎた生涯をよそに、ついに来るべきものが来たのである。

top

****************************************

|