|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅱ 「勝利なき平和」における現実

1 ひそかなる外交の果て

1.1 海峡に消えた夢

1.2 領土、そして領土

1.3 トルコ分割

1.4 悪名高き要求

1.5 日独、日露交渉など |

2 合衆国、参戦に近づく

2.1 大統領の恋

2.2 かずかずのむなしい配慮

2.3 ついに無制潜水艦作戦

2.4 米独、国交を絶つ

2.5 チンマーチン外相の失敗 |

3 「双頭の鷲」のための挽歌

3.1 葬儀に続く婚儀

3.2 ラスプーチンの祈り

3.3 ペトログラード、一九一七年二月

3.4 三〇〇年の王朝のすえ

3.5 歓迎された革命

3.6 二つの国の場合

3.7 歴史の表と裏 |

1 ひそかなる外交の果て

top

1.1 海峡に消えた夢

かつて大帝国を誇っていたトルコも国勢の哀えにつれて、一九世紀以来、多くの領土を失った。

ギリシア、ルーマニア、セルビア、ブルガリア、アルジェリア、モロッコ、エジプトなど、種々の形でトルコから離れていった。

祖国の衰退を憂う一部の人士は、一九世紀末より青年トルコ党を組織して、国政改革をめざし、一九〇八年、皇帝の譲歩をかち得て、トルコは立憲議会制の国となった。

この間、諸列強はトルコに対する野心を示したが、なかでもロシアの積極性がめだっていた。

一方、ドイツはトルコに勢力の拡大をはかりつつも、経済・軍事援助など、その近代化に寄与してきた。

そしてトルコが大戦直前のバルカン戦争、すなわちバルカン諸小国の勢力争いで、ロシアに親しいセルビアに敗れたとき、ドイツに一段と接近していったことは当然の結果であろう。

一九一四年七月、大戦勃発の直前からドイツとトルコとの間に交渉が始まっていた。

そしてその直後の八月初め、秘密の同盟条約が成立し、オーストリアもこれに加わった。

それはドイツがオーストリアに味方してロシアと戦う場合、トルコも参戦することや、ドイツのトルコ防衛の義務などを取り決めていた。

しかし戦争準備の不十分を口実に、トルコはすぐには参戦しなかった。

英仏露三国はドイツ、トルコ間の同盟が秘密であるため、後者の動向が決定済みとは知らず、これに中立を維持させようと努力した。

とくにインドの兵士をヨーロッパ戦線に送らねばならぬイギリスは、スエズ運河への脅威を避けるため、トルコの中立を望んでいた。

無論、戦前の親独性から、この国を連合国側に加えて参戦させることは望むべくもなかった。

二股外交をとったトルコは連合国側に対し、中立維持の代償として領土など、過大な要求を提出した。

このため中立の交渉は進まなかった。

そのうち一九一四年一〇月末、ドイツ艦隊とその指揮下に入っていたトルコ艦隊は、黒海北岸のロシア領を砲撃した。

ここに英仏露とトルコとの国交は絶たれ、一一月四日から五日、三国の宣戦布告となった。

トルコはドイツ側の短期勝利を過信しており、帝国崩壊に至る道を選んだ。

ロシアはむしろトルコ参戦を歓迎した。戦勝国たり得れば、ロシアは宿望のトルコ進出を果たし、ダーダネルス、ボスポラス両海峡の支配が可能となり、黒海は出入自在と化するであろう。

イギリスも事態を逆に利用し、かねてから勢力を伸張していたトルコ領キプロス島を併合、さらにエジプト支配を強め、一二月、これを保護国として、軍事上で利用した。

そしてすでにメソポタミア方面でトルコ軍と戦っていたイギリスは、新たにトルコ攻撃を計画する。

当時、イギリス政府にあって海相を務めていたのは、壮年の日のウィンストン・チャーチルであるが、トルコ攻撃推進者のひとりは、このチャーチルであった。

それはダーダネルス海峡を突破して、兵をトルコに上陸させ、英仏とロシアとの連絡を容易にしつつ、進んでバルカンを制圧して東南方よりオーストリア、ドイツを攻撃する作戦である。

チャーチルはこれが戦争の早期終結に役立つと考えた。

同時にチャーチルを加えてのイギリス政府閣僚の一部は、政治的理由のためにも、この作戦に積極的であった。すなわちイギリスの中近東支配を拡大、強化しようという意図である。

しかし一九一五年二月から、英仏の陸海軍をもって行われた軍事行動は、陸軍のガリポリ半島上陸を実現したとはいえ、敵の予想外の抵抗や攻撃の遅滞もあって、ついに失敗、最終的には一六年一月初めまでに、全軍の撤退となった。チャーチルは責任を問われて、海相の地位から退けられ、対照的にトルコ側では、ムスタファ・ケマルが軍略の冴えを発揮して名をはせた。 |

ロイド・ジョージ(左=第一次大戦の英首相)と

チャーチル(第二次大戦の英首相)

|

1.2 領土、そして領土

イタリアの参戦をめぐっても、外交上の取引きがあった。

この国は独墺伊三国同盟の一員であるにもかかわらず、開戦とともに中立を宣言していた。

しかもイタリアは利害関係上、むしろ英仏に接近しており、独墺側としてはその離反をとめ、中立を守らせることに精一杯であった。

そしてイタリアが要求するオーストリア領について、ドイツの努力も及ばず、オーストリアは譲歩をためらい、譲歩したときにはすでに機を失していた。

またビルヘルム二世はイタリア国王あてに中立要請の親電を呈したが、王朝外交の時代錯誤を示しただけであった。

不遇をかこっていた前首相ビューローを、ローマに派遣するというドイツ側の工作も効果はなかった。

一方、連合国とイタリアの交渉が進められ、一九一五年四月、英仏露とイタリアとの間にロンドン条約がひそかに成立した。

これによってイタリアはオーストリア領の一部の領有、トルコ領およびアフリカにおけるドイツ植民地分割への参加、借款を受けることなどが認められるとともに、協定成立後、一ヵ月以内に参戦することを約している。

バルカンの国々、たとえばブルガリアやルーマニアが参戦した場合にも、領土問題が関係していた。

元来、独墺の経済援助で近代化を進めていたブルガリア王国は、ドイツの働きかけもあって、トルコ領の一部を割譲されることとなった。

連合国側はブルガリアの中立維持を望んだが、領土という代償を約束できなかった。

そのうえブルガリアは戦局上、ドイツ側有利と判断した。

開戦時には中立論であったイタリア社会党のなかにも、しだいに参戦論者が現れた。

ベニト・ムッッリーニもその一人であった。

彼は以前には党機関紙『前進』で激しい反戦論を展開したが、いまや離党し、フランスから資金を得たといわれる自分の新聞『イタリア国民』で、強烈なナショナリズムを鼓吹していた。

一九一五年五月三日、ついにイタリアは三国同盟廃棄を宣言、二三日、オーストリアに宣戦を布告した。

ドイツに対する宣戦布告は一六年八月二八日であり、この間、一五年一一月、英仏露日にイタリアを加えて、単独不講和などを約した「五国宣言」が成立している。

イタリアは参戦したが、軍は弱体、オーストリア軍を牽制してロシア軍を助ける程度の役割であった。

一九一五年一〇月一四日、ブルガリアはセルビアに宣戦布告し、つづいて連合国側はブルガリアとの戦争に入った。

しかし同盟国側は有利に戦い、一一月中にセルビア全土を制圧、バルカンで優位にたった。

従来、独墺側と親しかったルーマニア王国が一転して、一九一六年八月二七日、オーストリアに宣戦布告したことにも、連合国がルーマニアの領土要求を認め、同盟国がこれを拒否した事情がからんでいた。

ただし大戦三年目、ルーマニアはトルコ、ブルガリアとは異なった戦局判断を示したことも考慮されねばならない。

それにしても一九一六年一二月上旬、ルーマニアの首都ブカレストは同盟国軍に占領され、バルカンの戦局は依然として変わらなかった。

英仏側はバルカン作戦強化のため、軍事的圧力までかけて、一九一七年六月末、ギリシア王国を参戦に導くのである。

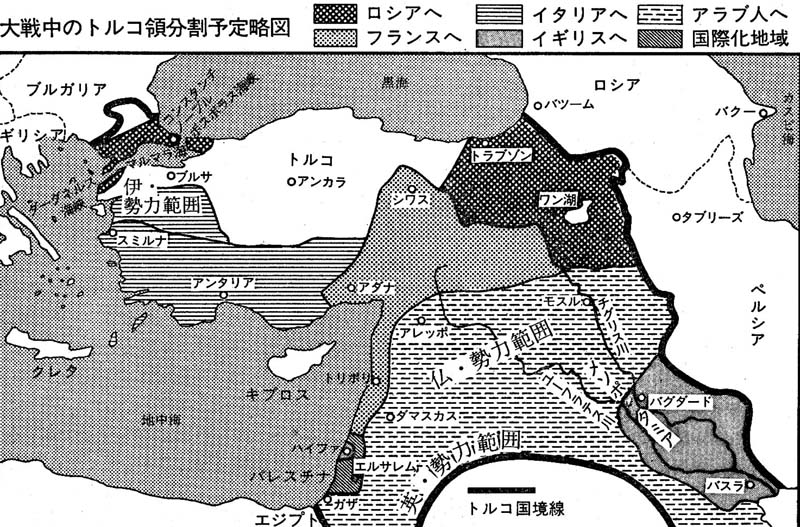

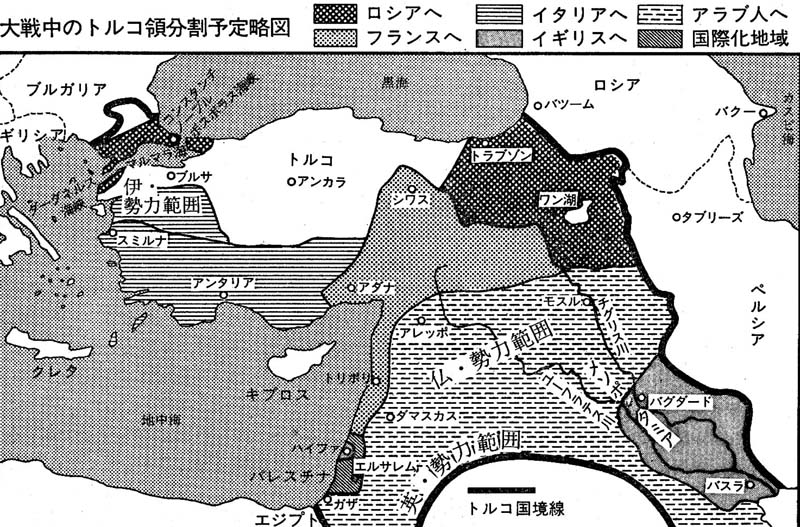

1.3 トルコ分断

|

大戦中の領土割譲の約に際しては、同盟国側が味方の領土を与えるのに対し、連合国側は敵国の領土を約するという有利さに恵まれていた。

たとえば一九一五年三月ごろ、英仏露三国はトルコ領をめぐって、ひそかにコンスタンチノープル協定を結んだ。

英仏はロシアとの関係をさらに緊密にして、その戦争遂行を鼓舞することを策した。

独露間に単独講和の恐れもあったからである。また英仏側のトルコ上陸作戦が――結果的には失敗したが――ロシア抜きで行われているため、ロシアの不信を招かないように対処しておく必要もあった。

コンスタンチノープル協定は、ロシアがコンスタンチノープルやダーダネルス、ボスポラス両海峡地帯などを領有することを、英仏が認めたものである。

ただしコンスタンチノープルを自由港とすること、両海峡の自由航行、英仏の他のトルコ領に対する要求が容れられること等々を条件としていた。

これこそロシア多年の宿望の達成であり、従来、英仏が阻止してきたところであるが、いまや軍事上の協力が優先した。

イギリスはアラブ人に対しても、いわばトルコ領を利用した。

アラブ人独立運動はかねてからトルコ領内で起こっていた。

そして参戦したトルコが軍事に忙殺されているのに乗じ、アラブ人はアラビア半島全土で運動を展開するに至った。

イギリス政府はこれに対応したのである。

イギリスはトルコ領内を混乱させて、その戦争遂行を弱めることを策し、またインド人兵士をヨーロッパ戦線に動員するため、スエズ運河の確保をめざした。

いわゆる「マクマーン書簡」は、この国のアラブ人支援政策の一端を示すものであろう。

ヘンリー・マクマーンはイギリスの保護国、エジプト駐在の高等弁務官であり、フサインとの間に交わされた密書一〇通のうち、一九一五年一〇月二四日付フサインあてのものが、とくに「マクマーン書簡」として有名である。

フサインとはアラブ人の指導者、ハーシム家の中心人物であり、イギリスにとっては対トルコ政策上、この一門の協力が必要であった。

「マグマーン書簡」は、アラブ人が独立して、中東のトルコ領一帯(ただし地中海東岸北部を除く)にアラブ国家を作ることを、イギリスが承認し、援助することを約するものであった。

ところがこの書簡より約半年後、一九一六年五月成立したサイクス・ピコ協定は、イギリスとアラブ独立運動との関係に矛盾を感じさせるものであった。

協定は英仏のトルコ領分割に、ロシアを加えている。

協定成立に先立つ四月、このロシアの領有に関して、サゾノフ・パレオローグ協約なるものが秘密に成立したといわれる。サゾノフはロシア外相、パレオローグはフランスの駐ロシア大使である。

マーク・サイクスはイギリスの軍人で、中近東問題の権威として外務省と関係があり、ジョルジュ・ピコはフランスの外交官(前ベイルート総領事)で、戦争遂行に多忙である両国外交首脳の代理を務めた。

二人の交渉によって作成された案は、ロシア側にも示されて成立した。

これによってイギリスはバグダードを含むメソポタミア南部とシリアのハイファなど二港、フランスはシリアの海岸地方から小アジア(アナトリア)の一部、ロシアは黒海沿岸の東南地方などを領有すること、英仏領有地の間の地域にアラブ人の独立国が作られるが、この地域における英仏の勢力範囲を定めること、パレスチナをトルコ領から離して、英仏露三国の協定により特別制度下におくことなどが決められた。

サイクス・ピコ協定は大戦中、秘密協定の類いのなかで最たるものであり、英仏の中東支配の野心を露骨に示すものであろう。

この協定の交渉に際して、イギリスは「マクマーン書簡」を秘密にしていたし、また成立した協定をアラブ人に知らせなかった。

一九一六年六月、意気あがるアラブ人はイギリスから武器を提供され、フサイン指揮下にメッカでトルコに対する反乱を開始した。

このとき彼らは一ヵ月ほど前のサイクス・ピコ協定によって、アラブ人居住地域が分割の対象となっているとは予測もしていなかった。

ともかく彼らの反乱は今後の大戦を通じて、イギリスのトルコ作戦を有利にしていった。

あの「アラビアのロレンス」の活躍は、一九一六年秋から始まった。

T・E・ロレンスはオックスフォード大学で考古学を専攻、陸軍省に勤務していたが、トルコ参戦後、アラビア語に堪能な彼は陸軍情報将校としてエジプトにおもむいた。

やがて陸軍を退き、フサインの三男ファイサルの顧問としてアラブ独立運動に身を捧げた。

ロレンスはゲリラ活動によってトルコ軍を悩まし、その戦争遂行を妨害した。

彼の超人的武勇伝はあまりにも有名である。

しかし彼はアラブ側にとって勇敢で、すぐれた指導者であったとしても、イギリスのアラブ政策やアラブ大反乱の本質的な面に、深い関係はなかったともみられている。

むしろロレンスの外面的にきわめて目立った活躍が、イギリスの帝国主義戦争遂行のためのリアルな政策を隠蔽(いんぺい)するという側面を備えていたわけであろう。

ドイツ側にもエジプトやアラビアなど、イスラムを英帝国に対して反抗させようという計画があったが、英軍自体も一九一七年三月、ようやくにしてバグダードを占領、「アラビアのロレンス」を含めて、イギリスのこの方面における活動に及ぶべくもなかった。

イギリスは「マクマーン書簡」だけではなく、ユダヤ民族運動をも巧みに利用している。

戦争の進展に伴い、イギリスが注目したのは、世界的なユダヤ勢力を味方につけることであった。

彼らユダヤ人の間には一九世紀末から、パレスチナに国家を成立させようという運動が起こっていた。

パレスチナの古都エルサレムのシオンの丘(ダビデの王宮所在地)に由来し、この運動をシオエズム、運動家たちをシオニストとよぶ。

イギリス政府は彼らシオニストと接触し、一九一七年一一月初め、外相アーサー・バルフォアからイギリス・シオニスト連盟会長ロスチャイルド男爵へ書簡の形式で表明されたのが、「バルフォア宣言」であった。 |

T・E・ロレンス

|

イギリス政府は、ユダヤ人のためのナショナル・ホームがパレスチナに建設されることに同意し、実現に尽力するというのが主旨である。

当時、この地はスエズ運河防衛上、重要な戦略地点として戦闘が展開しており、イギリスの政策は対トルコ工作の意味をも有していた。

この「バルフォア宣言」は少なくともサイクス・ピコ協定と相容れない。

そして先の「マクマーツ書簡」はアラブ人のパレスチナに言及していないが、これによって彼らはパレスチナへの関心を高めていた。「バルフォア宣言」は当然、諸方面に波紋を投じた。

イギリスは民族間の対立をあおる意図はなかったとしても、事態の成行きは民族感情を刺激する結果を招いた。

また、この国は戦後に生ずる諸問題については、従来、世界を指導してきた大英帝国の老獪(ろうかい)な外交によって、当事者間の妥協や譲歩を得られるものと誤算していたものと見られる。

ともかく、これら約束の類は戦争遂行上、時宜に応じて手段を選ばず策されたものであり、その後の事情の変化もあって、実効をもったわけではなかった。

1.4 悪名高き要求

総力をあげることもなく、しかも短期間で日独戦争に勝利を得た日本は、ヨーロッパの戦争も短期に終わると予測していた。

この点、他の交戦諸国と同じであった。

違っていたのは戦争が長期化し、諸国が戦争遂行に専念しているとき、日本だけは速やかに、効果的に国利を伸張させようとしたことである。

その対象は中国であった。

一九一五年(大正四)年一月一八日、北京駐在の日本公使によって、「対華二一ヵ条要求」が中華民国大総統袁世凱(えんせいがい)に渡された。

それは正確には五号二一ヵ条より成っている。一号から四号までの内容は、ドイツの山東省における権益を日本が受けつぐこと、南満州と東部内蒙古などにおける日本の優越的地位の承認、日本が投資している鉱山会社、漢冶萍(かんやひょう)公司(コンス)に関するもの、中国沿岸の港湾や諸島に関し、他国への不割譲、不貸与の件などである。

もっとも侵略性を示すと評された第五号は、中国全土に関する七条を含み、日本が中国の内政に勢力を及ぼそうとするものであった。

たとえば中国政府の政治・財政・軍事上の顧問に日本人を採用すること、警察を日華合同とすること、両国合弁の兵器廠を設立すること、一部の鉄道敷設権を日本に与えること、などである。

これらの要求に対し、袁世凱はなぜ日本は中国を「ブタ」、「イヌ」、あるいは「奴隷」のように扱うのか、「平等な友邦」として遇すべきであるのに、と憤ったという。

確かにこの二一ヵ条の要求は中国を日本の「保護領」にするものと、「その一服だけでも支那を毒殺できる」ものを「日本は二一服も盛った」とまでも、のちに評された程である。

日本は要求の交渉について秘密を条件としたが、中国国内にも、外国にも漏れてしまった。

これは日本の秘密外交に対する中国側の対抗手段とみられる。

当然、中国の独立を脅かすものとして、内外に強い反対が生じた。

当時、東京にいた中国の留学生たちもこぞって帰国し、反対運動の先頭に立った。

中国に関係を有する列強は軍事に追われていたが、それでもイギリスは抗議を発し、アメリカ合衆国はまだ中立を維持していただけに、強硬な対応を示すに至った。

これまで諸国の中国分割競争に参加してきた日本は、この「対華二一ヵ条要求」によって、中国独占の動きに進んだといえよう。

そして従来、中国分割の先頭にあったイギリスに代わって、アメリカ合衆国が基本的には、アジアにおける日本の主要な対立国となっていった。

一九一五年五月七日、日本はとくに批判された第五号をはずし、「対華二一ヵ条要求」受諾を最後通牒をもって中国側に迫った。

列強は日中戦争を避けたく、イギリスの強い勧告もあり、九日、中匡政府はやむなく受諾したが、この日を「国恥(こくち)記念日」とすることによって、屈辱を公然と記録し、もって国民の自覚と奮起を促した。

五月二五日、日華条約、交換公文類が成立した。

1.5 日独・日露交渉なと

「対華二一ヵ条要求」が提出されているころ、一九一五年一月、北京で、また一月から三月、中立国スウェーデンのストックホルムで、日独間に講和交渉がもたれた。

さらに注目すべきは、一九一六年三月から五月にかけての「ストックホルム交渉」である。

いずれも両国の公使らが衡に当たった。

ドイツとしては日独戦争が終わったからには、このうえは日本を連合国側からひき離し、とくにロシアとの関係を絶たせて、武器援助をうち切らせる必要があった。

ドイツに代わる日本の中国進出は、アメリカおよび連合国側を刺激するという読みも働いていた。

日本としては対独勝利によって得るべきものを得たので、今後はドイツと和解して、アメリカなどとの摩擦に処した方が得策とも思われた。

日英同盟よりも日独同盟を、という考え方もあった。

しかし日本は立場上、連合国から離れてしまうわけにはいかない。

前述のように一九一五年一〇月および一一月、日本は単独不講和を約する「ロンドン宣言」、「五国宣言」に加入、連合国としての地位を明確にさえしている。

したがって日本にとってドイツとの和解は、全面講和の仲介者となるべき前提であった。

ところがドイツは日本と単独に講和し、日本の仲介によってロシアに接近すること、ロシアとも単独講和して英仏から切り離し、戦局を有利にすることをめざした。

ドイツはすでに一九一五年三月から八月ごろまで、ロシアに単独講和を働きかけて拒否されていただけに、日本の工作に期待したわけであろう。

しかしドイツは日本の親独性を過信していた。その熱意にもかかわらず、日独単独講和は実現すべくもなかった。

ビルヘルム二世は「骨折り損のくたびれもうけ、日本人が必要なのは全面講和の仲介者としてではない」と嘆いたという。

そしてドイツ外交の失敗は、かえって日露の接近をもたらす結果となった。

一九一六年五月、二回目の日独交渉がうち切られてから約一ヵ月半後、七月初め、懸案の日露協約が成立した。

これは成立までに前後三年の歳月を要し、複雑な経過をたどっているが、要するに武器援助を求めるロシア、これを供給する日本、この両国が戦前からの協調路線を強めるに至ったものである。

その協約は一九〇七年の第一次のもの以来、第四次に当たり、日露大正五年協約ともよばれる。

公表された部分は、両国がたがいに対立を避け、東アジアにおける両者の権益が侵されたときは協力して当たることを決め、従来、適用範囲が満州、蒙古方面に限られていたのに対し、今回は中国全土に拡大された。

秘密にされた部分は、中国が第三国に支配されることを共同で防ぎ、もしこのため第三国との戦争が生じた場合、相互に援助することを約していた。

第三国とはまず共通の敵ドイツであろうが、実はアメリカなどにも適用される可能性があった。

事実、協約の成立はアメリカを刺激した。もしロシア帝国が革命で崩れなかったならば、戦後のアジア情勢は日露が協力してアメリカに対抗しつつ、中国に進出するという形勢になっていたかもしれない。

逆にいえぱロシア革命は日本帝国主義の展開に、この点だけででも大きな影響を与えることとなった。

そのロシア革命までに、日本は連合国から大きな密約をかち得ていた。

一九一七年一月、イギリスは重大化した地中海の情勢下で、ドイツ潜水艦に対抗するため、日本に対して軍艦派遣を要請した。

日本はこれに応ずる条件として、日独戦争の戦利品、すなわち中国の山東方面におけるドイツの旧権益と、赤道以北の旧ドイツ領諸島とに対する要求についての保障を求めた。

当時、アメリカの参戦近しとみた日本は、アメリカが日本の中国進出を押さえようとするに相違ない講和会議に対して、策を講じておかねばならない事情もあった。

一九一七年二月一六日、イギリスは駐日大使を介して、日本の要求を講和会議の際に支持するという主旨の覚書を、ひそかに発した。

一種の秘密協定である。そして二月から三月、イギリスに続いてフランス、ロシア、イタリアも日本に保障を約した。

いずれの国も長い戦争に惓(う)みつつも、それを遂行するためには対日関係を悪化させるわけにはいかなかった。

ロシアが日本に保障を与えたころ、革命は目前に迫っていた。

帝政政府の最後の対外的行為は日本との問題のほかに、二月、フランスとの間にたがいの領土拡大について、秘密に取り決めることであった。

帝政ロシアは実に最後まで秘密外交を続けたのである。

2 合衆国、参戦に近づく top

2.1 大統領の恋

「対華二一ヵ条要求」をめぐって日米対立が生じたころの合衆国大統領は、第二八代目のトマス・ウッドロウ・ウィルソンであった。

およそ劇的でない人物が、もっとも劇的な舞台の主人公を演じなければならなかった例を、史上に求めるとすれば、この大統領の場合が好個の一例であるかもしれない。

一八五六年末生まれのウィルソンが政界に入ったのは、カルバン主義の規律きびしい牧師の家で成人し、プリンストン大学の法律、政治学の教授などを経て、一九〇二~一〇年、学長を務めた後のことである。

彼は自分の信念、主張をあまりにも固執して妥協を知らず、孤立して学長辞任に追いやられた。

それは後年、大統領としての最後を偲ばせるものであった。

しかしこの間、彼は一面で政治家としての実務的才能を養った。

一九一〇年秋、ウィルソンはニュー・ジャージー州知事に選ばれ、一二年、民主党大統領候補に指名されて当選した。

そのとき彼は自分が、外交を得意としない自分が、二〇世紀アメリカの命運を決するような重大局面を指導しようとは、想像もしなかったであろう。

ウィルソン大統領の内政は大資本の独占主義を押さえるなど、一種の革新政治を進めてゆこうとするものであった。

そして大統領は外交面では、アメリカ資本主義のために国外市場を拡大するとともに、アメリカ民主主義の理念を広めることを道徳的使命と信じていた。

一九一一四年八月、アメリカ合衆国がヨーロッパの戦争に対して、中立を宣言した直後のことであった。

六日、エレン・アクソン・ウィルソン、つまり大統領がまだ教職についていたころ、一八八五年、熱愛によって結婚、「完璧な妻」といわれた女性が病いで世を去った。

寡夫はそれから数ヵ月、深い悲しみに明け暮れた。

彼は常々、あまり内心を他人にうち明けず、孤独な生活を愛していた。

ますます孤独になってゆく大統領に、侍医は客を招くことを勧めた。

一九一五年三月からホワイトハウスを訪れる客のなかに、イーディス・ボーリング・ゴルト、ある宝石商の未亡人がいた。

五八歳のウィルソンはその年の一二月、一六歳年下の彼女と結婚し、ホワイトハウスには再び明るい笑い声がひびくこととなった。

この間、大統領はどこにそれだけの多情が秘められていたかと思わせる程、文通を交わしたという。

一九一五年、ウィルソンは国民の間では不評判な恋情のとりこになっているだけではなかった。中立国アメリカの使命は平和回復に寄与することにあると考えた大統領は、その工作のために動いたのである。

そしてウィルソンが使者としてヨーロッパに派遣したのは、エドワード・マンデル・ハウスである。

彼は父の代からの資産家、民主党の政治運動で活躍し、ウィルソンの大統領当選にも貢献した。

すべてに表立つことを嫌い、公共的な地位を辞退したが、ウィルソンの文字通り腹心の側近として内政、外交両面で強い影響力をもつ有力者であった。

このハウスは一九一五年二月ヨーロッパに行き、春にかけてロンドン、パリ、ベルリンを歴訪のうえ、三国の政府要人と会見した。

そのときハウスは軍縮、公海の自由、平和維持のための国際機構設立などを条件として和平仲介を打診した。

しかし英独仏いずれも戦争遂行に積極的であり、とくにドイツがベルギーを支配するか、放棄するかについては、英独決戦よりほかはなかった。

仲介が進展しないうちに、ルシタニア号事件によって米独関係は悪化した。

ハウスは機会が失われたと判断して、ヨーロッパを離れた。

彼の感慨によれば、「誰も和平のために譲歩しようとしない」次第であった。

一九一五年五月八日付『ニューヨーク・タイムズ』の早朝の号外は、イギリス船ルシタニア号がアイルランド沖で、ドイツ潜水艦に一五分間で撃沈され、死者おそらく一二六〇人かと報じている。

二〇〇〇人近い乗客中、死者は実は一一九八人、そのうちアメリカ人は一二八人であった。

ルシタニア号はいくらかの軍需品を積んでいたのであるから、アメリカ人はこういう船に乗るべきではないという声もあったが、アメリカ政府の強硬な抗議によって米独関係は悪化した。

2.2 かずかずのむなしい配慮

ルシタニア号事件が起こったのは、日本があの「対華二一ヵ条要求」に関して、中国政府に最後通牒を送ったころである。

この問題につき、大統領ウィルソンは当面の最後通牒処置に対して、英仏露各国政府に共同の警告を提案していた。

しかしいずれの国も戦争遂行という点から、日本との関係の密接化を求めこそすれ、悪化を望まなかった。

アメリカとしてもヨーロッパの大戦を控えて、日本とことを構える立場にはなかった。

それでもアメリカは次のような意味の声明を日本政府に送って、抗議の姿勢を明確に示している――『日華両国間に結ばれた協定、これから結ばれる協定が中国におけるアメリカの条約上の権利を侵し、中国の政治的・領土的保全を損い、またいわゆる門戸開放主義に違反する、そういう場合にはアメリカ政府はこれを承認することはできない」。

しかしたとえば日本人移民問題に悩むアメリカとしては、人口増加の日本がある程度、満蒙方面に進出することを認めざるをえない事情もあった。こうして東アジアをめぐって日米は対立をはらみながらも、なお宥和、妥協の余地を残していた。

ともかくウィルソンはヨーロッパを注視しなければならなかった。

そのヨーロッパにおいて一九一五年夏から秋、ハウスはイギリスと和平の問題について折衝した。

イギリス外相グレーはアメリカがたんに和平仲介だけでなく、戦後の国際平和機構に参加することを説きつつ、これに応じた。

この国際連盟の構想は、その後も英米両国の当局者によってしばしば表明されている。

一六年一月、ハウスは再びヨーロッパにおもむき、ロンドン、パリ、ベルリンを訪れた。 |

ルシタニア号沈没の絵

|

そして二月、いわゆるハウス・グレー覚書が成立した。

それによればウィルソン大統領は英仏から機至るとの連絡があれば、戦争終結のための国際会議を招集する、もし連合国の同意に対し、ドイツが拒否するならば、アメリカは多分ドイツを敵として参戦するであろう、あるいは、もし会議が開催されても、ドイツが理にかなった条件を受諾しなければ、アメリカは多分連合国側について参戦するであろう、ということになっていた。

当時、ドイツの方では大統領の仲介に望みを託していたともいわれる。

しかし英仏ではドイツに対して完勝をめざす勢力が強く、アメリカの仲介は勝利を奪う敵対行為とさえみなされた。

たとえばイギリスではやがて首相となるロイド・ジョージらが、ドイツの「ノック・アウト」を主張していた。

したがってアメリカの和平への努力は、皮肉にも連合国の側から拒否されてしまった。

こうして和平仲介は失敗したが、交渉過程におけるグレー外相の提案は生きて、ウィルソンは一九一六年五月、戦後の平和維持のため、国際連盟を設けることを提唱した。

そしてこの主張は、その年の秋、大統領選挙前の民主党大会で政策綱領に入れられた。

一方、和平交渉不成立のうちに、大戦中、屈指の激戦が展開した。

一九一六年二月、ドイツ軍はフランス軍の中心的拠点、ベルダンに攻撃をかけた。

それは三月、四月、六月と続いた。その間、フランス軍の司令官、フィリップ・ペタンは、防戦の指揮に成功した。

第二次世界大戦中、ビシー政府の長として対独協力を進めたのは、この「ベルダンの勝利者」ペタンであった。

五月末、英独主力艦隊はデンマークのユートラント半島の沖合で、大戦中、ただ一度だけ戦った。

損害はイギリス側が多かったが、その海上権は揺るがなかった。

これに先立つ四月、イギリス政府はアイルランド独立運動、いわゆる復活祭蜂起を弾圧するという内政上の難局に直面していた。

七月、ドイツ軍のベルダン攻撃がゆるむと、英仏軍はソンム川流域で逆に攻勢に出た。

八月、ドイツ軍ではフォン・ヒンデンブルタ参謀総長、ルーデンドルフ参謀次長が実現した。

一〇月、フランス軍がベルダンで反撃に移った。

しかしドイツ軍はこれを押し返し、一一月、ソンムの戦いも決着がつかなかった。

日露戦争中の日本の砲弾消費は約一〇〇万発、それが先のマルヌの戦い(一四年九月)一週間で使用され、ソンムでは、その約二〇倍が消えたという。

イギリス軍はソンム戦線で、初めて戦車を動かした。

なお毒ガスはベルギー西部、イープルの戦い(一五年四月)のとき、ドイツ軍によって西部戦線で初めて使用された。

ソンムの戦いが終わった一九一六年一一月、この月、アメリカではウッドロウ・ウィルソンが大統領に再選された。

革新主義、中立、平和への努力が政策であった。

一二月、ドイツ首相ベートマン・ホルベークは、同盟国軍がルーマニアの首都ブカレストを占領するという好機をとらえた。

一二日、首相は帝国議会に平和提議を行った。

しかし同盟国側の優勢な時機に和議に応ずることは、連合国側にとって不利であろう。

そのうえドイツの提唱には具体的な条件が欠けていた。

したがって受諾云々よりも。内外に宣伝効果をねらった和平提唱ともみられよう。

さらにドイツのこの動きはウィルソンに和平の主導権を握らせないためでもあったが、アメリカ大統領はたじろぐことなく、一二月中ごろ、交戦諸国に対して講和条件などの打診に努めた。

しかし双方からもたらされた回答は、ともに折り合えるものではなかった。

そして米独ほとんど同時の提案は、かえって事態を混乱させた。

しかも諸国はなお勝利をめざしている。たとえばイギリスでは一九一六年一二月、ロイド・ジョージ(自由党)を首班とする連立内閣が成立、五三歳の首相は強力な権限を握って戦争遂行に当たっていた。

彼はこれまで軍需相などとして軍事に取組んでおり、いまや自髪、小柄だが、鋭い眼光、精悍(せいかん)さをみなぎらせつつ、ドイツ軍国主義打倒に努めることとなった。

大戦を通じて、結局、すぐれた政治指導者を欠いたドイツに比して、少なくともロイド・ジョージは軍に対する「文官統制」の重要性を認識していた。

こうして一九一六年末、和平提案が挫折しつつあったとき、実は合衆国の参戦が近づきつつあった。

2.3 ついに無制限潜水艦作戦

イギリスの歴史家A・J・P・テイラーは、この歴史家独特のドライな率直さをもって論じている――

アメリカ政府は厳格に中立を保とうとした、銀行は交戦国に信用を与えないよう指示された、まもなく実業家たちは大儲けの機会が失われつつあると不平をいった、巨額の資金が連合国に貸与され、多くの生産品が大西洋を渡った、ドイツの潜水艦がこの貿易をとめたならば、不況、恐慌が起こるであろう、連合国が敗北すればアメリカの貸付も失われるであろう、最後の手段としてアメリカの繁栄が続き、金持のアメリカ人がますます金持になるために参戦した……。(『第一次世界大戦』より)

元来、アメリカの中立は親英的であった。

ただし戦争が進展するにつれて、制海権を握るイギリスの海上封鎖のため、米英関係が悪化するという事態も生じた。

しかしこの二国は民族、政治形態、社会組織、経済交流、言語などの文化等々で深い歴史的関係があった。

また、かつて独立戦争を救援してくれたフランスに対して、アメリカ人は特別の感情を抱いていた。

アメリカの国論にはイギリスやフランス、すなわち連合国側の勝利を望む声が強かった。

そのうえアメリカはドイツの非民主的な政治体制や軍国主義的傾向に好意を抱かず、また、この国が戦勝によって強大化すると、西半球に脅威をもたらすことを恐れた。

したがってドイツ側の勝利は望ましくなかった。

戦前から、アメリカの貿易は独墺側よりも英仏側に傾いていた。

開戦とともに英仏側への輸出は増大し、対照的に独墺側へのそれは減じていった。

アメリカ政府は経済的接近が軍事的接近になることを恐れながらも、大資本の利益のために連合国への軍需品輸出、借款などを認めざるをえなかった。

英仏はアメリカからの輸入品に対する支払いに窮し、アメリカ金融資本から融資を受けて輸入に当てるという状態ともなった。

アメリカの英仏側への輸出は一九一三年に約八億ドルであったが、一六年には約三〇億ドルに達し、一方、独墺側への輸出は一億七〇〇〇万ドルから約一〇〇万ドルに減少している。(この数字は有賀貞「ウィルソン政権とアメリカの参戦」による)

こうして経済関係の密接化につれて、アメリカ合衆国自体の国益のために、連合国側の勝利が望ましくなった。

経済的結びつきがアメリカを参戦に導いていったが、これは結果的にはドイツの敗北が望ましく、イギリスの敗北が望ましくないために作りだされた関係であった。

この情勢下、一九一七年一月九日、ドイツ軍最高司令部において、ビルヘルム二世を中心に政府・軍首脳が開いた会議は、第一次世界大戦の動向を決定づけるものであった。

二〇世紀初め、ドイツを世界第二の海軍国に発展させた提督アルフレート・フォン・ティルピッツは、潜水艦戦の強行を主張して容れられず、すでに海相の地位を辞していた。しかし一月九日、海軍首脳が要請したのはいわゆる無制限潜水艦作戦を採ることであった。

それはイギリスを徹底的に経済封鎖するため、敵国の船舶は無論、イギリスに物資を運ぶ中立国の船舶をも撃沈するという作戦である。

しかしこれを実現すれば、イギリスに物資を供している最大の中立国アメリカを、戦争にひき入れる恐れがあろう。

これこそ、首相ベートマン・ホルベークがもっとも懸念するところである。

ルシタニア号事件に続き、一九一六年三月にも同じような事件が起こり、米独関係は緊迫した。

しかし海軍の主張は強硬であった。

作戦開始後、五ヵ月以内でイギリスを降伏させ得るであろう、アメリカ軍がヨーロッパ大陸に派遣される以前に、イギリス本国を経済的に屈伏させ得るであろう、アメリカ参戦は覚悟のうえで、それが実戦上に効果を現すまでにイギリスを敗北させ得るであろうし、いや、むしろイギリス援助のアメリカ船舶を妨害することによって、作戦はさらに効果をあげるのではあるまいか。

陸軍側も事態に対して楽観的であった。

しかしアメリカが参戦し、しかも作戦が失敗したときはどうなるのか。

歴史上の事件は常に大きな睹であり、戦争こそ最大の賭であろう。

勝利の過信は恐ろしいものだが、反面、ドイツがアメリカの軍事力、とくにその生産力を過小評価していたことも否定できない。

いやドイツは、アメリカは英仏側にすでに多大な物的援助を行っており、参戦しても援助が大幅に増大することはあるまいと判断した。

しかしこれまで協商国側と同盟国側の工業力はだいたい匹敵していたが、アメリカ参戦後は約三対一でイギリス側が優勢になっていった。

2.4 米独 国交を絶つ

ビルヘルム二世は無制限潜水艦作戦実施にすでに同意していたようであり、そうだとすれば、会議はこれを首相に賛成させるためのものであった。

そのベートマン・ホルベークが強い疑念のうちにも、軍部への抵抗をやめたとき、すなわち軍人が文官を制したとき、皇帝はこの作戦を二月一日から開始するという命令書を、作成ずみで署名を待つばかりの命令書を、機械的に裁可した。

それから軍首脳部をひきつれて威勢よく昼食に出かけていった皇帝にくらべて、首相は「戦争に負けた」かのように意気消沈していた。

駐米ドイツ大使ヨハン・フォン・ベルンシュトルフは作戦の決定を知らされるや、アメリカ参戦を導くことを警告しつつ、作戦変更に全力を尽くした。

大使はかねてから中立国アメリカによる和平の仲介を支持していた。

また彼はかねてから母国で軍が完全な支配力を握っていくことを憂慮し、その冒険主義にも批判的であった。

一九一七年一月二二日、ウィルソンは上院で「勝利なき平和」の語句で有名な演説を行ったとき、無制限潜水艦作戦の開始決定を知らなかったらしい。

しかしドイツへの呼びかけが意識されていたとみえる。

大統領はこの演説で自らの和平構想を述べた。

すなわち「勝利なき平和(講和)」を結ぶことこそが必要であり、勝利とは講和を敗者に強制することであり、それは復讐心をそそるのみである。

したがってそこに成立する講和条約は永続しない。

勝者が敗者に押しつけるのではなく、対等に結ばれた講和のみが永続し得る……と言い、「勝利なき平和」という言葉に、彼の和平構想の基本を示した。

同時にウィルソンは公海の自由、軍縮を主張し、またアメリカが国際安全保障機構に参加する意のあることを述べている。

民族自決、たとえばポーランドの独立についても言及された。

一九一六年夏のある日、高名なピアニストで、のちのポーランド首相イグナチ・パデレフスキはホワイトハウスの晩餐会に招かれ、食後、ショパンの曲を演奏した。

そして大統領との間にかわされた話題はもっぱら、一八世紀後半以来、独立を失っているポーランドの問題に向けられた――。

「勝利なき平和」論は、いわゆる「新外交」の一つの理念を示している。

これに対して帝国主義的な「旧外交」は、勢力均衡、軍事的秘密同盟、植民地獲得、領土併合、軍拡、過大な償金等々を追求してきた。

旧外交に批判的な者は新外交に拍手する。

「勝利なき平和」演説は社会主義者、自由主義者、あるいは平和団体、労組などには歓迎された。

とくにイギリスのそういう勢力(たとえば「民主統制同盟」)は、この演説自体が行われるように働きかけていたといわれる。

しかしアメリカ国務長官ロパート・ランシングが恐れたように、「ホワイトハウスの主の厳かな声」は、戦闘に明け暮れている諸国の当局者には全く現実遊離であり、反応は冷たかった。

とくに連合国側ではアメリカの講和への努力よりも、戦争への協力の方が望ましかった。

このとき、ドイツの作戦強行はウィルソンの夢をうち砕いた。

そして合衆国自体、和平の努力とは逆に戦争への道を速やかに歩むこととなった。

一九一七年一月三一日、ドイツはアメリカ政府に通告した――二月一日以降、英仏伊および東地中海周辺の海域封鎖地域が設定され、そこを航行するすべての船舶は、中立国のものといえども軍事力をもって妨害されることを意味する通告、すなわち無制限潜水艦作戦開始の知らせであった。

一部にアメリカの商船に対する多少の配慮が講ぜられていたが、結果的には役立たなかった。

これより先、一月二八日、フォン・ベルンシュトルフ大使からの最後の警告電報がベルリンに着いていた。

それは作戦を実施すればアメリカとの戦争は不可避であること、そうなれば戦争終結の展望はきわめて困難となること、そしてアメリカの戦争資源は注目を要すること、などを伝えるものであった。

ことの重大さを再確認させられたベートマン・ホルベーク首相とチンマーチン外相は、この電報をめぐって皇帝や参謀総長などとの会議を開いた。

しかしやはり海軍側の強い意見によって、作戦の実施を制することはできなかった。

ドイツ潜水艦は猛威を示した。一九一七年四月、イギリス本土を出航した船舶四隻中、一隻は帰港できないありさまであった。

戦争の前途は暗かった。そのとき、首相ロイド・ジョージの強い主張で、英海軍が実施したのが護送船団制である。

この防衛策などによって、イギリスはやがてその最大の危機を切り抜ける……。

はたして無制限潜水艦作戦は挑戦状として利用された。一九一七年二月三日、アメリカ合衆国はドイツとの外交関係を絶った。その後、アメリカ船舶も被害を受け、世論はいたく刺激された。

しかも世論をさらに刺激する問題が米独間に生じた。

2.5 チンマーチン外相の失敗

一九一七年三月一日付、『ニューヨーク・タイムズ』朝刊は「ドイツは対米同盟に日本、メキシコが参加することを要請、ドイツ提案の全文、公表される」という記事を掲げている。他の各紙も同様に事件を報じた。

発表されたのはイギリス情報機関がこの年一月に傍受解読して、アメリカ政府に通報した暗号電報であった。

それは一月一九日付け、ドイツ外相アルツル・チンマーチンよりフォン・ベルッシュトルフ駐米大使に宛てられ、メキシコ駐在ドイツ公使に伝達されたいと依頼したものである。

内容の大意は、アメリカが中立を棄てて参戦した場合、メキシコをドイツと同盟して合衆国と戦わせ、代償としてドイツは元のメキシコ領テキサス、ニュー・メキシコ、アリゾナをその領土に復帰させることを約し、同時にメキシコの仲介によって日本をこの計画に加担させようとするものであった。

つまりドイツ、メキシコ、日本の対米同盟形成のくわだてである。元のメキシコ領というのは一九世紀中ごろ、メキシコがアメリカとの戦争に敗れて割譲した地域を含んでいる。

なぜ、ドイツの味方として日本が登場するのか。

それは一九一五年以来のドイツの対日接近の外交を想起すれば首肯(しゅこう)できよう。

そのうえアメリカでは、中国をめぐって対立している日本がメキシコあたりで何か画策することは、考えられないことではなかった。

また従来、日本人移民問題はアメリカ人を刺激していた。

当時、日本人の侵略性を示すような悪意に満ちた映画が流行していたという。

なぜ、ドイツの味方としてメキシコが登場するのか。

従来、ドイツの中南米進出はメキシコにおいては、武器の輸出や軍事顧問団の派遣などに示されていた。

一方、かつて領土を奪われた恨みはさておいて、実はウィルソン大統領時代、メキシコはアメリカと紛争を続けていたのである。

「平和の使徒」をもって任ずるウィルソンが、中米からカリブ海地域支配のために、メキシコその他へ出兵まで命じていることは確かに矛盾している。

しかし大統領の主観においては、アメリカ資本主義の市場拡大とアメリカ・デモクラシーの宣布とが一つに結びついていた。

いわゆる「宣教師外交」である。メキシコ人民の民主的変革などのためと袮して、この国の内紛に軍事干渉を敢行したアメリカが、対独関係悪化という難題を抱えていなかったならば、全面戦争にまで進んだかもしれない。

ともかくアメリカに対するドイツ、メキシコ、日本の三国同盟形成の可能性はあったが、実現性はなかった。

むしろ一九一七年には、アメリカとメキシコの関係はようやく好転している。

チンマーチンは、少なくともメキシコを同盟国にすることができると信じていたらしいが、大胆な着想の妙にとらわれすぎて現状を無視していた。

彼はそれから数ヵ月後、外相の地位を失い、以後、世人の忘却のうちに一九四〇年、次の世界大戦の初期、八〇年に近い長い生涯を終えた。

チンマーチン電報がアメリカ政府に通告されたのはイギリス側の事情もあって、実は二月二四日のことであった。

ウィルソンはさすがに激怒した。

この電報が送られたのは彼が講和交渉に尽力しているときであり、しかもそれはアメリカがドイツに好意的に使用させていた経路によって、打電されたものであった。

そしてその公表はこれまで戦争に無関心であったアメリカ人たちにも、一挙に反独意識を燃え立たせることとなった。

いや、ウィルソン政府は電報をそのように利用したのではあるまいか。

しかしアメリカ参戦上、この事件は過大評価されてはなるまい。

ただ無制限潜水艦作戦に加えて、これが国論を反独に統一していき、戦争への歩みを容易にしたことは否定できない。

それにしても一九一七年一月初め、ハウスに「現在、交戦国でない唯一の白人大国である合衆国が参戦すれば、それは文明に対する犯罪だ」というような言を述べたウィルソンが、二月から三月、いつ、自己の平和主義を裏切る決意を固めたのか。

戦争の局外に留まったままで連合国側を支持するか、支持を参戦にまでもっていくか、アメリカは選択の岐路に立った。

いや、単なる支持だけではない。

そこには合衆国の国利が、繁栄が、現実が賭けられていた。

イギリス側が敗北することはアメリカのために許されなくなったとき、そのイギリスを速やかに敗北させるための無条件潜水艦作戦が登場したのである。

もしウィルソンの平和理念の側に立つとすれば、いまとなっては講和会議への出席権を得ることこそが、平和構想を生かすゆえんであろう。

そのうえ、東アジアの対日問題に関しても、既成事実が検討されて変更の機会が与えられるであろう講和会議に、政府代表を送り得ることは有利である。

そして中南米諸国に対する出兵においてもそうであったように、ウィルソンにとっては、参戦に際してデモクラシーのためという使命感、自己満足ともいうべき使命感の表出がなければならなかった。

しかし連合国、つまり味方のなかに、きわめて専制主義的なロシア帝国が存在していることは、この大義名分を掲げるうえにふさわしくはなかった。

ロシア帝政崩壊が伝えられたのは、実に一九一七年三月下旬のことであった。まことに歴史の偶然は心憎い。

3 「双頭の鷲」のための挽歌 top

3.1 葬儀こ続く諍儀

ロマノフ王朝、その紋章「双頭の鷲」を戴くロシア皇帝ニコライ二世は、一八六八年の生まれ、九四年、二六歳で即位した。この年、四九歳で急逝した父帝アレクサンドル三世は、国政について皇太子に何の手ほどきも与えていなかった。

地表の六分の一を占める国土、一億三〇〇〇万の人口、このロシアの専制君主となったニコライは、即位当初から将来について一抹の不安を抱いていた。

皇帝は英・仏語に通じ、とくに英語はイギリス人かと思わせるほど巧みであり、狩り、乗馬、ダンスに秀でている一面、恥ずかしがり屋で、また自己の内面に閉じこもりがちで、こういう人物にありがちな優柔不断さをもっていた。

いとこ同士のドイツ皇帝ビルヘルム二世のはで好み、威張り、大言壮語からみれば、およそニコライは対照的であった。

彼は家庭生活を愛する善良でやさしい夫であり、父であり、一応、政務にも励んだが、狭い宮廷生活のなかに浸(ひた)りきって、およそ世論に接するような配慮はなかった。

いわゆる大津事件は皇太子時代のニコライをめぐって起こったものである。

一八九一年(明治二四)年、世界旅行の途次に来日したニコライは、五月一一日、大津で巡査津田三蔵に刺されて負傷した。

津田は皇太子の訪日を、日本侵略の調査のためと信じたらしい。

日露関係の悪化を恐れた明治天皇は、京都に賓客を見舞った。

政府当局は犯人を大逆罪として死刑にしようとしたが、大審院長児島惟謙(こじまいけん)は政府の干渉を退けて無期徒刑の判決が下された。これは司法権の独立を守ったものとして有名である。

事件はニコライにとくに悪い印象を与えなかった。

しかしさすがに彼はその後も長らく、この日のことを忘れえなかったようである。

したがって事件が日露戦争の一因となったわけではない。

むしろニコライは戦争に対して消極的であったが、敗戦という結果には屈辱感を味わったという。

しかも戦争中、ロシア一九〇五年革命が生じた。

専制帝政も少しは譲歩せざるをえず、国会(ドゥーマ)が設置され、内閣制度が成立した。

しかしニコライは国会を尊重せず、自分で大臣を任免し、専制政治に返ることを望んでいたが、それに徹し得る人物ではなかった。

革命のあと、静かな宮廷生活がよみがえった。

皇帝一家は春ごとに南ロシア、クリミアの宮殿に出かけ、夏の盛りにはバルト海岸の離宮におもむき、冬は首都ペテルブルグのその名も冬宮に帰ってきた。

皇妃アレクサンドラ・フョードロヴナはドイツのヘッセン・ダルムシュタット大公の娘、イギリス女王ビクトリア一世の孫である。

妃は一八七二年の生まれ、夫より四歳年下で、九四年妃となった。

これより先、彼女は八九年、ロシア宮廷を六週間ばかり訪れて以来、ニコライの心をとらえていた。

彼にはかねてからの情人、バレリーナのマチルダ・クシェシンスカヤがいたが、これと別れての結婚であった。

ニコライの両親、アレクサンドル三世夫妻は皇太子意中の女性がドイツ人であるため、その結婚を喜ばず、外国人を選ぶとすれば、露仏同盟の関係上、旧フランス王家ブルボンとの縁組を希望した。

しかしついには、健康が衰えてきた父帝の方が折れたようである。

それでもアレクサンドル三世の死後、一ヵ月たらずでニコライ二世が婚儀にふみ切ったとき、「柩(ひつぎ)のあとからロシアにやって来たドイツ女」と陰口がささやかれた。

二人の間には一男四女が生まれた。アレクサンドラは夫以上に専制主義者で、自由主義をいささかも理解せず、ギリシア正教に深く帰依し、帝政の維持、強化こそがロシア国家、ロシア国民に忠誠であるゆえんと盲信していた。

愛するニコライへの激励の辞は、常に「専制君主たるの実を示しなさい」という言葉であった。

一九一三年、ロマノフ王朝三〇〇年の祝いも盛大に行われ、一見、世はこともないかのようであった。

しかし専制政治に対する国民の不満と抵抗は、一九〇五年革命後の弾圧を経て再び高まってきた。

一四年夏、大戦が起こったとき、国民のナショナリズムが熱烈な帝政支持となって現れたとすれば、国内の摩擦を対外的問題にかわそうとする当局のねらいは、一時的に果たされたといえよう。

確かに一時的であった。

専制政治の乱脈は、拙劣で非能率的な戦争遂行のなかで露呈していった。

それについてはラスプーチンの名を落とすわけにはいかない。

3.2 ラスプーチンの祈り

シベリア農民の出、四〇歳をこえたギリシア正教の僧グリゴリー・ラスプーチンが、首都ペテルブルグに姿を現したのは一九〇四年のころであった。

この文盲に近く、不可解な人物がやがて宮廷で勢力を得たのは、皇太子アレクセイの宿痾(しゅくあ)、血友病の止血に成功したからである。

それは祈祷療法によるとか、催眠的手段を用いたとか、言われているが、ともかくラスプーチンは人をとらえる魔性の魅力を発揮しつつ、しかも帝室付き医師ができなかったことをなし遂げた。

それは長らく待ち望まれていた皇太子であった。

ロマノフ帝室では帝位継承は男性に限られていた。

皇太子の病気に遺伝上の責任を感じたアレクサンドラは、その寵を得ている女官アンナ・タネーエバとともに、救世主ラスプーチンに絶大な感謝と信用とを寄せた。

皇妃、女官を通じて、皇帝も僧の影響を受けた。

通説によれば、ラスプーチンはこの寵に乗じて大戦前から戦中、ゆすり、収賄などを日常茶飯事としつつ、閣僚ら政治家、官僚、軍人などの人事に介入して政治を乱した。

また彼は途方もない体力を備えて、昼夜を問わず酒をあおり淫蕩の限りを尽くした。

ただしこれらについては一種、伝説的に誇張されている面もあり、少なくとも彼は鉄道輸送、食糧供給の改善に努力したようである。

皇妃にとってこの権力者を退けることは、皇太子の死を意味した。

彼女は神がこの男に乗り移ったものと、したがって神はラスプーチンを通じて導きたもうものと信じていた。

国民は両者の肉体関係をさえ疑うありさまであった。

その間、宮廷にも反ラスプーチン派が生じた。対立は事態をますます悪化させた。

ロシア軍最高司令官、皇帝の弟ニコライ・ニコライビチ大公は反ラスプーチン派のためもあって、一九一五年八月、戦局不振の責任を問われて解任された。

これには皇妃の意向も加わっていたが、この結果、軍人としての能力も乏しいニコライ二世が側近の反対もきかず、九月、モギリーフのロシア軍総司令部に駐在するに至った。

皇帝自身は文武を統一し得たと誇ったとしても、実は国政をおろそかにしつつ、戦争遂行の責任を負うという二重のマイナスとなった。

しかもニコライ二世不在の宮廷は、さらに皇妃と僧の意のままに委ねられた。

ニコライとアレクサンドラは従来、しばしの別れの折にも手紙をやり取りする仲であったが、総司令部と宮廷との間でも、その交換はしばしばであり、そこでは煩雑な外部から隔離された二人の細やかな愛情の世界が展開している。

この二人を現実に否応なく直面させることが起こった。

一九一六年一二月、ラスプーチンは反対派の大貴族たちによって暗殺された。

毒を盛られ、銃弾数発を浴びたうえ、ネバ川に投げこまれたが、死体の肺には水が詰まっていたとか、いなかったとか……。

もってその不死身振りが察せられよう。

遺体をひき取ったアレクサンドラは、離宮があるツァールスコエ・セロ(現在のプーシキン)にねんごろに葬り、遺族の面倒を見る点でも熱心であった。

しかし事件の首謀者たちには重い処置は課せられず、当局の「犯行調査中」に革命となってしまった。

帝室の寵臣がみすみす暗殺の対象とされたことは、帝権の失墜を示すものであろう。

ラスプーチンの死はむしろニコライに解放感を与え、だいたい貴族や市民層には歓迎されたが、農民たちには「帝室に近づき得た最初の農民」の暗殺として、一種の「殉教」と受け取られたということは、ラスプーチンの存在性のある面を物語るものかもしれない。

3.3 ペトログラード、一九一七年二月

開戦後まもなく大敗を喫したロシア軍は、その後局地的な勝利を得たものの、東部戦線をようやく維持しつつ長期戦を続けていた。

しかし皇帝政府はなお戦争に耐え得ると、一九一五年、ドイツからの単独講和交渉も成立に至らなかった。

長期戦となるにつれて、ロシア軍では武器、装備、輸送、訓練、医療、指揮系統、いずれも整わず、また損害が大きく前線では逃亡兵が続出するありさま、厭戦気分は時とともに高まってきた。

もしドイツ軍が全力を投入していたならば、東部戦線壊滅の可能性もあったであろう。

勝利の見こみもない長期・総力戦によって、国民経済は破局に近づきつつあった。

戦線への動員、軍需生産への徴用のため、農村労働力の不足は深刻となり、穀物の収穫量は激減した。

都市の生活難は物資欠乏、物価騰貴によって深刻となり、生活用品の値上りは一九一六年秋ごろから、開戦のころに比し、ものによっては二倍から五倍に達した。

広大な国土における交通網の未整備は、国民経済の混乱に拍車をかけた。

首都ペトログラード(ペテルブルグの改称)の労働者の数は開戦以来倍加したにもかかわらず、一六年一二月、この首都への小麦粉の着荷量は平時に比して半減した。一六年を通じてペトログラード、モスクワその他の工業都市では賃上げストライキ、食糧暴動が発生し、一七年になると、ストライキの数も規模も増大した。

それは帝政の危機であった。これをどうして切り抜けるか、戦争から生じたことは戦争の処理によって解決しなければならない。

ニコライ二世ら、宮廷勢力はようやくドイツとの単独講和に動き始めた。

しかしこれは戦争継続派にとって危機であった。

彼らは自由主義ブルジョワ・地主層を背景に、国会でいわゆる「進歩ブロック」を形成していた。

政党でいえば、立憲民主党などが中心である。 |

あるロシア兵士の別れ

|

彼ら主戦派は戦前、戦中、英仏など西欧資本主義に密着しつつ、軍需産業で巨利を博しつつ、ロシア帝国主義のバルカン、地中海、西アジア方面への進出を戦勝に賭していた。

端的にいえば、トルコのダーダネルス、ボスポラス両海峡をロシアに保障するような秘密協定の類いを、いまさら反故(ほご)にすることを黙視できなかった。

宮廷と進歩ブロックとの対立は深刻になってきた。反ニコライのクーデタ計画も伝えられている。

実はラスプーチン暗殺に際しても、元来、帝国を破滅に導くものとして開戦に反対であった彼が、「ドイツ女」の皇妃とともにドイツに内通と噂されていたのである。

この間、現体制がもはや存続しえないことは明らかとなってきた。

しかし当の皇帝夫妻はこれを認めようとしなかった。

一九一七年一月中ごろ、イギリス大使ジョージ・ブキャナンは失政を改めなければ革命は近いと警告したが、立腹した皇妃は大使の召還を要求、皇帝は対英関係を考慮して、ようやくこれを押さえた。

国会議長ロジャンコにしても、革命迫ると、皇帝にたびたび進言していた。

ロシアでは当時なおユリウス暦が使用されており(一九一八年二月廃止)、現行のグレゴリウス暦とは一三日まえの日付けになっている。

ユリウス暦一九一七年二月二二日(グレゴリウス暦三月七日)、たまたま首都に帰来していたニコライ二世はコリーツィン首相らに、翌日、国会におもむいて責任内閣制採用の旨報告するともらした。

しかしまもなく皇帝は変心、その夜、モギリーフの総司令部へひき返した。

翌日、革命が始まり、以来、ニコライ二世はついに首都を見ることはなかった。

ロシア二月(三月)革命は特定の党派、特定の人物に指導されることなく、いわば自然発生的に生じた。

しかし一九〇五年の革命で示されたように、多年にわたる民衆運動の蓄積があり、非合法下ながら、社会主義諸勢力などの動きがあったことは忘れられない。

一九一七年二月二三日(三月八日)は国際婦人デーである。ペトログラードで、婦人労働者たちが「パンをよこせ」とデモに移った。

警官も女性に対しては、とくに子供を同伴したような婦人に対しては、荒々しい処置をとれなかった。

イギリス大使ブキャナンにしても、この段階ではまだ事態を静観した報告を送っている。

しかし婦人たちにつれて、工場労働者たちがストライキに入った。

二月二四日(三月九日)、ストライキの数はふえ、学生も加わり、事態は従来にない規模となった。

スローガンは「パン」であり、「平和」、「戦争反対」であり、「専制政治打倒」、「自由」である。

二五日、ストライキは全市に及び、交通機関はとまり、新聞も出なくなった。

デモ隊と警察、軍隊との衝突も起こった。

二六日、衝突は激化、死傷者の数もふえた。

国会議長ロジャンコはニコライ二世に急を告げる電話をいれたが、皇帝はなおこれを重大視しなかった。

3.4 三〇〇年の王朝のすえ

二月二七日(三月一二日)、ついに反乱は軍隊内部に及び、兵士と労働者の交流が始まった。

非武装の民衆を射殺させられるという堪え難い任務が、とくに兵士たちを剌激したようである。

兵士としても、多くは大衆から徴発されたものである。

そしてこの日、混乱のなかで一人の日本人、ある商社員が流弾に当たって即死するという偶発事件が生じた。

当時、対露貿易に当たる日本の商社は少なくなかった。

同じ二七日、政府は国会の停止など、強硬措置に出ようとしたが、もはや無力であった。

逆に国会がその臨時委員会を組織し、事態の収拾に着手した。

一方、一九〇五年革命のときにならい、ペテログラード労働者代表ソビエトが結成された。

兵士や労働者に代表を送るように呼びかけたのは、主としてメンシェビキなど、社会主義の党派である。

ソビエトとは会議、評議会を意味し、ロシアの場合、兵士の多くは農民なので、ソビエトは労兵評議会であり、労農会議であった。

しかし事実上は、労兵ではない社会主義者たちも入ってきた。

やがて全国市町村に数多くのソビエトが結成されていった。

モギリーフの総司令部で、ようやく事態の重大さを知ったニコライ二世は、二七日夜、軍に首都進撃を命じた。

そして自らは翌日未明、首都から南へ数キロ、皇妃、皇太子らがいるツァールスコエ・セロの離宮へ出発した。

しかし皇帝を乗せた列車は鉄道労働者たちによって前進を阻止され、方向を変えて、その夜、北部方面司令部があるプスコフに着いた。

皇帝は責任内閣制を設けること、鎮圧の軍事行動を中止することを承認したが、ときすでに遅かった。

いまやツァールスコエ・セロも革命軍の手中に落ちた。

三月二日(一五日)、国会の代表二名は事態収拾策として皇帝退位を勧告するため、プスコフに向かった。

彼らを待つまでもなく、この日、前線の将軍たちの意見がプスコフにもたらされた。

北部方面軍最高司令官ルズスキー将軍はニコライの車輛に出向き、これを示した。

帝は蒼白となって窓辺に歩みより、放心の態で窓外を見つめた。

車内はひっそりとして、誰ひとり口をきく者も、いや、息をつく者もいないような静けさであうた。

国会の代表は途中で反革命と疑われ、労働者、兵士たちにひきとめられたため、プスコフに到着したのは夜もふけたころであった。退位宣言書に署名されたのはいつか。

ともかく、その日付け三月二日(一五日)午後三時は、皇帝が退位の事実を国会からの勧告前にしておきたかったことを示すものとされている。

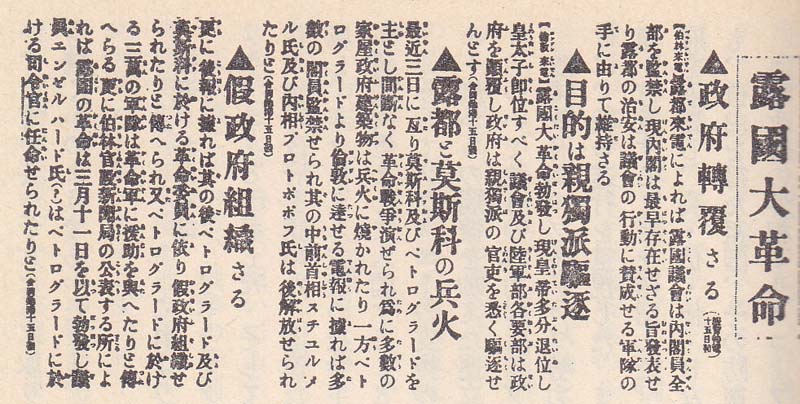

|

「大阪朝日新聞」(大正6年3月17日)

|

関係者たちはニコライ退位、一二歳の皇太子アレクシスの即位、そして皇帝の弟ミハイール・アレクサッドロビチ大公の摂政と信じていた。

しかし病弱な子息を持つ親の心は複雑である。

ニコライ二世はミハイール大公その人に譲位することとした。

これはロマノフ王家の歴史のみならず、ロシア史自体にも影響した心変わりであった。

そして三月三日(一六日)昼すぎ、前皇帝ニコライはプスコフ滞在三〇時間後、軍に別れを告げるため、モギリフの総司令部に向かった。

三月三日、ペトログラードでは帝政反対の気運が高まっていた。

そのただなか、さる邸宅で、政界有力者たちはミハイール大公を囲み、激論を交わした。

帝政こそがロシアを救うであろう、いや、帝政温存は再び革命をうむであろう。

大公自身の身の危険を説く者もあった。ついにミハイールは即位辞退を決意した。

ロマノフ王朝は一六一三年以来、約三〇〇年の幕を閉じた。君主が存在しないという形で、事実上、君主政が絶えた。

共和政が宣言されたのは、後日、一九一七年九月一日の日付けになっている。

ペトログラードのドラマに比して、ツァールスコエ・セロはあくまでも静穏であった。

空は青く澄み渡り、白雪は陽光に映え、春を待つ樹々のたたずまいも目にしみた。

その風光のなかで、革命勃発、ニコライ退位のうわさを信じがたかった皇妃アレクサンドラのもとに、三月三日(一六日)夕刻、ミハイール大公即位拒否、臨時政府成立の報が届いた。

翌四日、夫の安否を案ずる妻の耳に懐かしい声が聞こえた。

モギリョフの総司令部に帰ったニコライは、ツァールスコエ・セロに電話することを許された。

しかし両者の側にそれぞれ第三者がいた。夫の「知っているか」という短い問いに、妻は「ええ」というもっと短い答えに想いをこめ、あとは子女たちの健康について、両親としての会話が交わされただけであった。

前皇帝の帰来を待ちつつ、妃は結果的にはその必要もなかったが、裁判に備えてのためか、身辺の整理に努めた。

三月八日(二一日)、その妃は悲哀と一種の安堵をもたらす報を聞いた。

ニコライがモギリョフからツァールスコエ・セロに送還されることである。

翌朝、「ニコライ・ロマノフ」帰るの日はあのすばらしい風景を忘れたかのように、冷たく、暗雲がたれこめていた。

そしてこの日、ラスプーチンの墓があばかれたという。

それから前皇帝一家の軟禁が続いた。元来、皇帝というような地位よりも平和な家庭の主にふさわしかったニコライ自身にとって、それはむしろ好ましい生活であったかもしれない。最愛の妻や子女たちに取り巻かれた水入らずの生活、それは静かに、いつまでも、いつまでも続くかのようであった――。

3.5 歓迎された革命

これより先、三月二日(一五日)、国会臨時委員会は臨時政府と改名、またペトログラード労働者代表ソビエトはペトログラード労働者・兵士代表ソビエトと改名した。

そして後者は自らは政権を握らず、リボーフ首相、ミリュコーフ外相らの臨時政府を認めた。

閣僚たちは主として立憲民主党など、ブルジョワ自由主義派の諸政党に属し、非マルクス主義の社会主義政党、社会革命党から三六歳のアレクサンドル・ケレンスキーが司法大臣として入閣することとなった。

こうしてツビエトの支持のもとに、自由主義勢力として臨時政府が発足した。

やがてソビエト側からの閣僚を加えた連立内閣も登場する。

ロシア二月革命はまず労働者、兵士の革命であり、ついで彼らの協力によるブルジョワ革命となったといえよう。

臨時政府側のブルジョワ勢力はロシア帝国主義の推進者であり、連合国側と深い関係があるだけに、戦争遂行を重視した。

また臨時政府は、帝政政府が開戦以来連合国と結んだ条約、協定の類を尊重することを確認した。

三月九日(二二日)、参戦直前のアメリカ合衆国は率先して臨時政府を承認し、英・仏・伊・日などが続いた。

ペトログラードのソビエト側は講和を望みながらも、自由を得た祖国、その防衛のための戦争という名目にとらわれていた。

臨時政府の外相ミリュコーフのごときは、ロシアの戦争目的はコンスタンチノープルなどの獲得を含むと言明するなど、好戦的なため、労兵勢力の反対で辞職をしいられた。

彼のあだ名「ミリュコーフ・ダーダネルスキー」は、無論ロシア帝国主義の野心の的、トルコのダーダネルス海峡をもじったものである。

ロシアの戦争継続は、この国との単独講和を期待した独墺側を失望させた。

もしロシアの戦争離脱が生ずれば、西部戦線のみにしぽられる独墺側軍事力の優勢はいうまでもない。

この点、連合国側ではロシア革命の成功を、まず親独派を切り棄てた点で評価した。

たとえば日本のあるジャーナリズムは革命を宮廷内部の親独派と、「商工革新派」との対立、後者の勝利と解した。

すなわち「あく迄、独逸の膺懲にありて宮廷中に親独主義者の潜めるを一掃すべく」運動が始まり、その成功は「益々露国の対独態度を強硬ならしむるものにして連合国の目的と相一致し愈々其協調を確実ならしむべきもの」とみなされている。(菊地昌典『ロシア革命と日本人』による)

一方、イギリス首相ロイド・ジョージは臨時政府に向けて、このたびの革命が一九一四年八月以来の戦いの大義名分に、最大の寄与をなすものであり、それはこの大戦が自由を求めての、人民の政府を求めての戦いであるという、基本的真理を示すものである云々との電報を寄せた。

英仏側にとって、戦争の専制主義対民主主義というイデオロギー的な面を強調するとすれば、皇帝専制政治の国が連合国の一員であることは確かに重大な障害であった。

いまや英仏はドイツのホーヘンツォルレン家、オーストリアのハプスブルク家の専制主義を声を大にして非難し得るわけである。

英仏などの社会主義者も革命を歓迎し、一方、保守層もニコライ二世の速やかな退位が、内紛を速やかに終息させたことを喜んだ。

アメリカ合衆国にとっても、ロシア二月革命はいわば救いの神であった。

ドイツの無制限潜水艦作戦実施以後、アメリカ参戦は時間の問題となっていた。

しかしこれには何か公的な理由づけが必要であろう。

ウィルソンは二月革命を専制に対する民主主義の勝利とみなした。

それは参戦に、「デモクラシーのための十字軍」という口実を与えてくれた。

ロシア革命が起こらなかったならば、アメリカはイデオロギーの上で、参戦の正当化に苦しんだことであろう。

3.6 二つの国の場合

一九一七年四月二日、ウィルソン大統領は「ロシアでこの数週間生じていること」に言及し、偉大なロシア国民が世界の自由、正義、平和のために戦いに協力しつつあることに敬意を表した。

この言葉は実はこの日、大統領が上下両院合同会議において、対独宣戦を要請した教書のなかに含まれていた。

そして教書の他の部分では、独裁君主政府の非人道的で国際法に反する無制限潜水艦作戦を非難しつつ、アメリカは「世界の終局の平和とドイツ人民をも含めて諸国民の解放のため」戦うことが述べられ、また「世界はデモクラシーのために安全にされなければならない」と、さらに「何ら征服や支配を望まず、」「われわれのための償金を求めるものでなく……われわれは人類の諸権利のために戦うものの一員にすぎない」と、説かれていた。

演説後、ウィルソンは秘書に「今日の私の教書はアメリカの青年たちに対する死のメッセージだよ。それを拍手喝采されるとは何とも妙なことだ」と語ったという。

この言葉を「思うに彼の偽らざる感情」とみる引用者は、また次のように締めくくっている――「それは若い世代の死だけではなく、ある意味では、彼自らの平和の理想の死でもあった」。(高木八尺『近代アメリカ政治史』より)

戦争決議は四月四日、上院では八二対六、六日、下院では三七三対五〇をもって採決、この日、アメリカ合衆国はドイツに宣戦布告した。

参戦反対の議員のある論は、「ウォール街」を攻撃し、同胞の生命の犠牲において富を得ようとする者のために、アメリカが参戦していくことを嘆いた。

また下院の反対の議員中には、当時ただ一人の婦人議員ジアネット・ランキンがいたが、彼女はのち一九四一年一二月、アメリカの対日宣戦布告の際にも、平和主義者としてただ一人だけ反対した。

アメリカは参戦後、連合国(アライド・パワー)ではなく、協力国(アソシエイテッド・パワー)として戦うと称した。

これは外交上の独自性を保つためであるという。

アメリカに続き、一九一七年春から秋にかけて、中南米諸国がドイツに宣戦布告、ないし国交断絶の処置をとった。

なおアメリカのオーストリアに対する宣戦布告は、戦局の推移により、一七年一二月七日であった。

このとき、アメリカの対独参戦を歓迎したロシア臨時政府は、すでに姿を消していた……。

一方、アメリカ参戦によって、一九世紀帝国主義に由来する戦争が、二〇世紀最初のイデオロギー的戦争の性格を明確にするに至った。

一九一七年から一八年にかけて、連合国側はさらに大戦に自由主義、民主主義、民族主義などの諸理念の擁護、発展をめざす道義性を与えようと努めるのである。

しかし現実にはアメリカはすでに国防充実をめざし、一九一六年には大建艦計画を発足させていた。

また参戦以来、選抜兵役法、防諜法、治安法などが成立し、さらに反戦的な言論や出版物は禁止され、経済統制の強化のもと、自由を守るための戦争遂行は国民の自由を圧迫した。

そして合衆国は約一〇〇万といわれる兵力をヨーロッパに送り、多くの軍需的・財政的援助を連合国側に与えて、これを勝利に導き、戦後における国際的優越を築いていった。

中華民国も一九一七年三月一四日、ドイツとの国交を絶ち、ついで八月一四日、ドイツおよびオーストリアに宣戦布告した。

この中国参戦の問題はドイツに経済的圧迫を与えるという意味において、また人的資源、とくに労働力の供給を得るという点において、一九一五年秋ごろから連合国の間で持ちあがっていた。

中国政府も連合国側に味方することによって、国際的地位を高めるとともに、貿易の伸張や借款など、経済的利益を望んだ。

しかし日本は戦時中の中国進出に対して、和議の席で中国がこれに反対するであろうことを恐れて、その参戦に反対であった。

やがて事態は一変していった。

まず一九一六年六月、中華民国大総統袁世凱(えんせいがい)が死去したことは日本にとって有利であった。

一時、帝政をめざして失敗したこの人物は、「対華二一ヵ条要求」問題にもみられたように、日本の対中国政策に逆らい、日本側ではその失脚をさえ画策していた。

彼をついだ黎元洪(れいげんこう)は、むしろ日本が懐柔しやすい相手であった。

同時に新大総統のもと、中央軍閥政府の威令は衰え、各地に半独立国のような軍人勢力が現れ、他方、孫文(そんぶん)の国民党は広東を中心とする華南で、これらに対抗しようとするありさま、中国の内情は日本の大陸政策に有利となった。

3.7 歴史の表と裏

その間、日本経済は戦争を利用しつつ飛躍的な発展をとげ、外貨も蓄積された。

一九一六(大正五)年一〇月、大隈内閣に代わった寺内正毅(てらうちまさたけ)内閣のもと、たとえば、この年から一八年にかけて、いわゆる西原(にしはら)借款が行われた。

それは中国政府(段祺瑞(だんきずい)国務総理)に対する一億四五〇〇万円に及ぶ融資のことで、これに比し従来の中国への借款総額は約一億二〇〇〇万円といわれる。

アメリカ金融資本がヨーロッパに向かっているのに乗じてのことである。

実施の中心となったのは寺内首相の親密な知人、西原亀三と蔵相勝田主計(しょうだかずえ)であった。

勝田蔵相はこの借款を「菊の根分け」と称した。「いうまでもなく菊=天皇家=大日本帝国の勢力を扶植するという意味であり、帝国主義日本のイデーを一言のもとにいいあらわして妙である」。(鹿野政直『大正デモクラシー』より)

しかし西原借款自体は鉄道建設、水害復旧などの名目にもかかわらず、実は段膜瑞(だんきずい)政権の政治・軍事上の資金となり、しかも大部分が返済されなかった。

それにしてもこういう巨額な投資が示すように、日本は中国をめぐる国際政治・経済競争において優勢な地位を占めつつあった。

そして前述のように一九一七年二月から三月、中国における旧ドイツ権益について、英仏露伊から密約を得ることもできた。

中国をめぐる日本の動向にとくに強い関心を持っているのはアメリカである。

いまやアメリカは東アジアの情勢よりも、ヨーロッパの戦争に力を注ぐべき状態となった。

この中国で有利な立場を得るに至った日本は、さらにそれを確保するために、中国参戦の積極的支持に転じて、これを推進し、ついにその実現となった。

そして大戦中、中国は軍をヨーロッパ戦線には派遣せず、したがって兵の損傷はなかったが、連合国側に多量の糧食を供給し、また約一七万五〇〇〇人の労務者をヨーロッパとメソポタミア方面に送り、その犠牲者は少なくなかった。(傅啓学『中国外交史』による)

一九一七年一一月二日、日米間にいわゆる石井・ランシング協定が成立した。

特派大使石井菊次郎と国務長官ロバート・ランシングとの交換公文であり、アメリカ参戦後、中国における日米の一種の妥協を示すものであろう。

そこでは両国は中国の独立および領土保全、門戸開放、商工業の機会均等などを約するとともに、アメリカは、日本が中国に特殊権益を有することを認めている。

この協定が日米いずれに有利か、それは一つの論点であろうが、日本の立場からすれば、戦争を利用しつつ英仏露伊から、ついにアメリカから、中国問題で譲歩を得たと解せられよう。

なお寺内内閣は一九一七年六月、「外交における挙国一致体制」をとるため、臨時外交調査委員会(外交調査会)を設置した。

これは天皇直属の外交審議機関で、首相を総裁とし、外・内・陸・海各相や枢密院、政党からの有力者たちを委員とするもので、その後、二二(大正一一)年九月、加藤友三郎内閣によって廃止されるまで、日本外交の重要な諸問題に関係している。

一九一七年、二月革命からアメリカ参戦という激動をよそに、また、ひっそりと流れゆくツァールスコエ・セロの生活をよそに、実は前皇帝一家亡命の計画が進められていた。

フランスが「ドイツ女」前皇妃を受け入れがたいとすれば、ニコライのいとこ、ジョージ五世が国王であるイギリスこそ亡命先であろう。

ニコライも当てにしたという。

ジョージ五世はかつてニコライとアレクサンドラとの結婚式に参列するため訪露し、その後も親密な交友関係を続けていた。

一九一七年三月、ニコライ二世退位の直後、ロシア側ではケレンスキー法相、ミリュコーフ外相、イギリス側ではロイド・ジョージ首相、バルフォア外相が衝に当たった。

イギリス大使ブキャナンは英露間を往来して仲介に努力し、やがてロシア側からも正式に要請され、イギリス閣議も亡命受入れを決定した。 |

ニコライ一家

|

ところが三月末から四月になって、ジョージ五世は急に態度を変え、首相に亡命受入れ取消しを要請するに至った。

労働党を中心とする議会の左派勢力や、ジャーナリズムからの批判を恐れたためであろう。

しかしなおもケレンスキーらロシア側は努力を続け、一時は、ニコライ一家を移送するためのイギリス駆逐艦の派遣をさえ期待した。

結局、七月早々までにブキャナン大使は、亡命受入れ拒否を最終的に報告するという悲しく、不名誉な役目を果たさねばならなかった。

ケレンスキーによれば、大使の目には涙さえ浮かんでいた。

一方、戦前には「ウィリー」、「ニッキー」とたがいに呼びかわす仲であったドイツ皇帝ビルヘルム二世も、この「ニッキー」の身辺を憂い、イギリスへの亡命計画に支援を惜しまなかった。

ドイツ側は前皇帝一家を運ぶイギリス軍艦に、潜水艦攻撃を加えないことを約したという。

あるいはロシア内の帝政派の一部では前皇妃がドイツ人であることを頼りに、ドイツへの亡命自体も画策されたようである。

ニコライのイギリス亡命挫折はジョージ五世の変心によるところが大きかった。

しかし変心がなかったとしても、今後の身の危難を全く予測していなかったニコライが亡命に踏みきれたか、労兵勢力がこれを妨害することなく許したであろうか、等々の疑念が指摘されている。

top

****************************************

|