|

****************************************

Index 一章 二章 三章 エピローグ 付録

二章 東海大地震と浜岡原発

1、東海大地震説の衝撃 top

一九八一年(昭56)三月十九日、浜岡町民会館。

電源三法による交付金で建ったこの豪華な会館の入口という入口を、タテを構えた乱闘服姿の静岡県警機動隊約千五百人が、幾重にもとりかこんだ。

ここが原子力安全委員会主催の浜岡原発三号機増設についての第二次地元公開ヒアリングの会場なのである。

機動隊の壁の外側を静岡県内外の労働組合や地元住民団体、市民団体など合わせて五千人が「まやかしの公開ヒアリング粉砕」のジグザグデモや座り込みなど、激しい抗議・阻止行動を展開、あちこちでこぜり合いも起き、静かな田園の町は、町始まって以来という騒然とした空気に包まれた。

ヒアリングの意見陳述人や傍聴人を入れまいと、デモ隊は機動隊に守られながら会場に入ろうとする人を説得する。

傍聴人と間違えられた会館の女子職員がデモ隊の説得活動に泣き出し、私服刑事に“救出”される一幕もあった。

だが陳述人や傍聴人は別の入口から、浜岡町などが仕立てたマイクロバスなどに乗って会場に到着。

午前八時半、会場内では、こうした外の騒然としたムードとうって変って、時々傍聴人のしわぶきが聞こえる静寂のなか、この日のプログラムが開始された。

原発の公開ヒアリングは、第一次が電力会社が電源開発調整審議会(電調審)に原発設置を申請する前に地元の原発に対する全般的意見を聞こうと開かれたのに対し、第二次のそれは原子炉増設計画が政府の電源開発基本計画に組入れられたあとで、原子炉の安全性問題を中心に地元住民の意見を聴くものである。

原子力安全委員会が主催し、通産省の行った原子炉安全審査結果を地元の意向を聴いてもう一度審査(いわゆるダブルチェック)するものという。

浜岡三号機建設の公開ヒアリングが全国的な注目か集めたのは、周知の通り、近い将来に予想されるという東海大地震の地震帯の上、つまり、想定される震源区域の上に建てられるからである。

この地に住む人々にとって、地震と原発という二重の不安は、直接自分自身の生命にかかわる問題である。

大小様々なパイプが縦横に走る原発に、もし巨大でしかも直下型の地震が襲えば……という一種のSF的な恐怖は、浜岡ではまさに深刻なリアリティをもっているのである。

ヒアリングでの意見陳述人の質問は、当然のことながら、この地震と対策の問題、原発の耐震性に集中した。

―― 静岡県は東海地震の心配があり、浜岡周辺には活断層もあるという。浜岡原発は本当に東海地震にも大丈夫なのか。

―― なぜ大地震の予想される危険なところに三号機を増設するのか。それより、一、二号機の安全審査をやり直すべきではないのか。

―― 耐震実験をやって大丈夫だというが、実際の地震は実験では十分にわからないところがあるのではないか。

―― 津波の心配はないのか。

これらの疑問や不安は、賛成派、反対派を問わず、地元の人々に共通するものだ。

だが、ヒアリングにおける通産省の回答説明は「安全」の一点ばりであった。

質疑応答は突っ込んだ話になると時間切れ。説明内容も「応答スペクトル」「基準地震動」「設計用限界地震」「地震地体構造」など難解な専門用語が解説も十分されないままポンポン飛び出す。

「シロウトにいちいちわかるように説明できない。とにかく安全なのだから、つべこべ言うな」と言わんばかりである。

反対派のボイコッ卜で、ヒアリング会場は傍聴人も含めて原発賛成派ないし増設に「理解」を示す人ばかりと言えたが、さすがにこうした説明にたいしては不満の声が洩れた。 たとえば――

「国の説明は手前勝手。言葉を投げ返すだけで、野球でいうと相手のわしらが受けとれるかどうか、おかまいなしの“返球”だね。」(浜岡町、農業、四十八歳)

「住民に納得させるため、ヒザを交えて話しましょうという姿勢が見られなかった。

あれじゃ、本当んところの安全性なんて、わしらにはわからん。

孫子の代になって、とんでもないお荷物を残したとは言われたくないからかェ。」(浜岡町、食糧品販売業、六十三歳)

「原発は必要だと思うが、説明がむずかしいだよね。やっぱ心配だし、しっくり増設賛成に傾けないね。」(御前崎町、漁業、六十二歳)

たまに「あれだけ国が安全性について考えていれば立派。地震などの説明もわかりやすかった」という若い人がいると思えば、それは中電の関係者だったりした。

会場の中でさえこんな声が聞かれたのは、開発に対する賛否の態度の如何を問わず、浜岡やその周辺の地震と原発への不安がいかに強いか、いかに根深いかを物語っている。

では、発生する前からすでに名称が備わっており、地元住民の原発への不安をいっそう増幅させている「東海地震」とは何かを、その発生のメカニズムを含めて簡単に述べておこう。

東海地震説はその出現から衝撃的だった。一九七六年(昭51)八月、東大地震研の石橋克彦助手(当時)が地震予知連絡会で駿河湾を震源にマグユチュード(以下「M」と略)八クラスの巨大地震が「明日起きても不思議ではない」と警告、マスコミが一斉に大きくこれを報道したからである。

十月には浅田敏東大教授が参院予算委員会で参考意見を述べて、この石橋説を支持、さらにこの年の十一月二十九日、地震予知連絡会が「現在までの観測結果によれば、発生時期を推定できる前兆現象は見られたいが、東海神震が発生する可能性は大きい」との統一見解を出すに及んで、一学者の地震説は一躍公式な地震学説に“昇格”した。

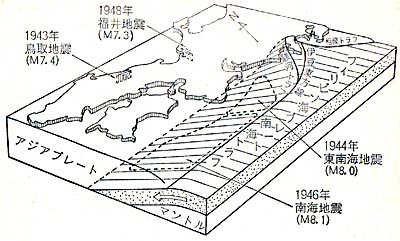

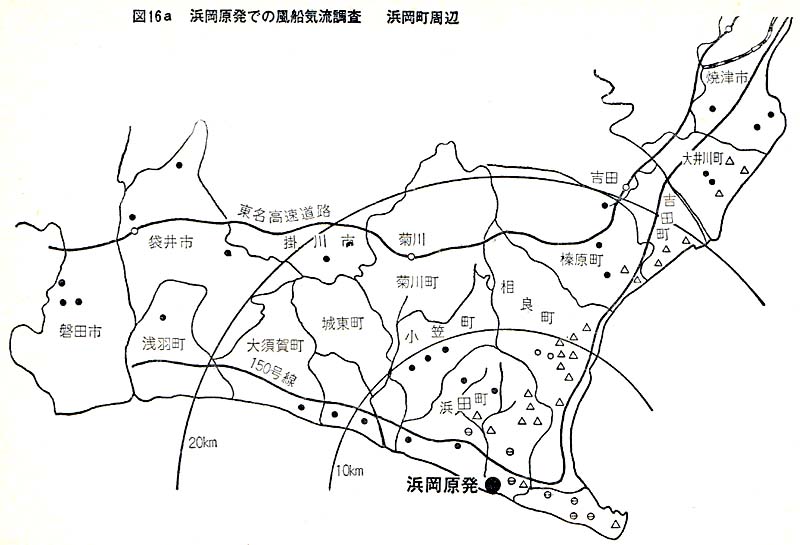

そのメカニズムの説明はプレートテクトニクス理論と呼ばれる。

簡単に言えば、駿河湾から東海・南海沖にかけて地殻の裂け目=断層(駿河トラフと南海トラフ)があり、それを境に太平洋側の地殻フィリピン海プレート)が日本側の地殻(アジアプレート)の下にもぐり込んで、一定の点に達するとフィリピン海プレートのもぐり込みによって一緒に引込まれたアジアプレートがトラフを境にはね上がって地震が起きるというものである。

元々東海地方では、一九七〇年(昭45)に静岡大学の鮫島輝彦助教授(当時)が、近いうちに遠州灘=御前崎沖一〇〇~一五〇キロの海底でM八・一からM八・四、関東大震災の三~一〇倍の地震が起こり得ると発表するなど、当面の地震は駿河湾ではなく、遠州灘という考えが強かった。

だが、その後、東海地震説が有力になってきた理由は、

① 東海沖では一〇〇~一五〇年周期でほぼ同じ場所、同じ規擺の地震が起きているが、最も近い時期に起った地震は一八五四年の「安政の東海地震」(M八・四)であり、そろそろつぎの地震が起きても不思議ではないこと、 |

図-6 西南日本のプレートと大地震の断層面

|

② 太平洋戦争末期の一九四四年に起きた東海沖の東海海地震(M八・〇)は、袋井市など静岡県西部に大きな被害を出したが御前崎から駿河湾にかけてはそのほどの被害は出なかった。

これはこの間の地殻がハネ上がらず、歪みがそのまま残って地震のエネルギーがたまっているということを示しており、今度はこの御前崎沖から駿河湾間で地震が起る可能性が強い――などの点からである。

政府はこの地震対策として、東海地方を南関東と並ぶ地震観測強化地域に格上げして、世界でもここだげと言われる海底地震計をはじめ、傾斜計、歪計など各種の観測機器を設置し、二四時間の監視態勢をとるとともに、七八年(昭53)六月には「大規模地震対策特別措置法」を成立させている。

この法律は地震、特に東海地震についての政府、自治体の措置を決めたもので、内容は、

① 大地震発生の可能性の強い地域を内閣総理大臣が「地震防災対策強化地域」(東海地震については静岡県全域と山梨県のほとんど、神奈川県の半分、長野県、愛知県、岐阜県 の一部の六県一七〇市町村)に指定する

②国、県、市町村と重要な事業所・工場等はそれぞれ防災計画をつくり防災対策を行う

③ 国は地震予知観測の結果、大地震発生の可能性が出てきたときは、内閣総理大臣が「警戒宣言」を発する

④ 警戒宣言発令の事態になった場合には国、県、市町村、事業所はそれぞれの計画に従って防災活動(たとえば災害警戒本部の設置)を行う

などとなっている。

地震が起こる前にすでにその地震の名前がついていることも前代未聞なら、発生前にこれだけの対策が講じられた地震もこれまでになく、世界的にも空前の地震対策というべきであろう。

御前崎台地の上にある御前崎灯台付近から眺める遠州灘は絶景だ。

遠州灘のひときわ強い風も静岡に住慣れた身には心地よいし、海辺に立てば洗濯板のように露出した岩が波をくだき、サラサラと白波が足を洗う。

このあたりには御前崎港と原発を結ぶいわゆる原発道路があり、暴走族や覬光客の格好のドライブ・コースになっている。

ところがこの御前崎の地盤は一年に約一・五センチの割合で不断に沈下している。

この沈下がとまり、地盤が隆起に反転したときが東海地震の重要な前兆の一つだとされている。

時折、御前崎の異常隆起が新聞などで騒がれるのはこのためである。

御前崎台地から眺めた遠州灘の絶景が途絶えるところで、不気味な地殼の胎動が今もつづいているのである。

県全体がこの巨大地震の震源域に入る静岡県では、当然、地震対策を県の最重点課題としている。

たとえば予算を見ても八一年(昭56)度当初予算(一般会計)では地震対策関連事業が二五〇億円にのぼり、これに市町村の行う地震対策事業費を含めると三〇〇億円を超える規模である。

しかも、この事業は八一年度だけにとどまらない。

八〇年度を初年度とする五ヵ年計画であり、政府の補助も含めると県全体の東海地震対策事業は五ヵ年で総計ほぼ三〇〇〇億円にも達する。

これで地震の際の避難地・避難路・緊急輸送路の整備、通信施設や消防施設の拡充、病院・学校・福祉施設の改築や耐震化、さらに山崩れやガケ崩れの防止対策や津波対策など、総合的、包括的な東海地震対策事業をやろうというわけである。

また財政支出とともに“住民参加”の地震訓練も盛んに行われている。

毎年九月一日に行われる県内総合地震防災訓練には、全県人口の半分以上が何らかの形で参加し、「住民自身が自分の生命を守る」をモットーに県当局が音頭をとって始めた「自主防災組織」(町内会を単位とする民間防災組織の組織率は全県で八〇%近い(八〇年末現在)。

静岡県がやっきになって進めているこうした地震対策の基礎データとなったのが、県当局が七八年(昭53)十一月に発表した東海地震の被害予想である。

駿河湾を中心にM八クラスの巨大地震が起った場合、全県の被害は一体どの程度のものになるか、という試算である。

試算の条件としては、

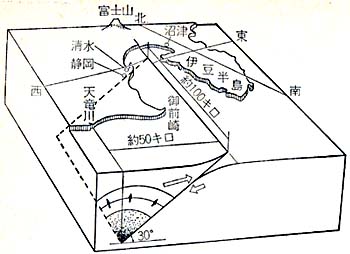

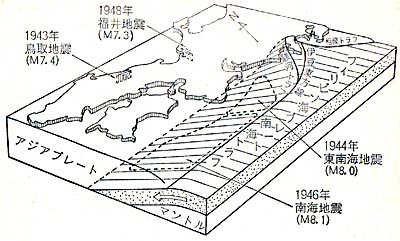

①御前崎沖から駿河湾にかけての駿河トラフ沿いの海底で長さ一〇〇キロ、幅五〇キロにわたる面が二メートル上昇する断層(逆断層)を生ずる(図-7)、

②地震の発生時は春または秋の昼食時で、東北東の風が毎秒五メートル、

の二つが考えられた。 |

図-7 静岡県が被害想定に用いた東海地震の断層モデル

|

また試算にあたっては、県内全域を市街地は五〇〇メートルの網目(ノッシュ)、その他の地域は一〇〇〇メートルのメッシュに区分し、それぞれの網の目の中にある木造家屋や危険物などを拾い出し、地盤、地質などの条件を加味して予想される地震の強さをコンピュータに入れてはじき出したものという。

|

図-8 東海大地震の推定 震階度と想定震源域

こうして算出した数字は、地震予知がなされなかった場合、県内で死者が一万九〇〇人、重軽傷者一一万五〇〇〇人、家屋の全壊六万九〇〇〇戸、半壊二万九四〇〇戸、焼失家屋二七万五〇〇〇戸に及び、世帯数で見れば県全体の半数近い四五万の世帯が何らかの形で罹災することになる。(表-4)

この数字には、建物延焼による焼死者は含まれていない。

これを含め、試算の条件をきびしくすると、被害は飛躍的に増大する。 |

表4 静岡県による東海地震の被害試算

・1978年(昭53) 3月末

・東名高速道路,新幹払原発の被害を除外。

・全、半壊世帯の( )および人的被害は延焼地区の数値を除く。

・罹災世帯の( )は罹災率

・被害世帯の( )は被害率=全壊十半壊×1/2 |

つまり、地震予知ができず、真冬の夕食時で、風速が二〇メートルのとき東海地震が発生したとすれば、火災やガス事故、デパート内の混乱、津波、新幹線、高速道路、などで静岡県だけで公式試算の九倍の九万七五〇〇人もの死者が出る計算となる。

これだけ詳細に、これからおきる大地震の被害想定を行った自治体は全国ではもちろんないが、画竜点晴を欠くのは、この試算から浜岡原発の被害予想がいっさい捨象されていることである。

想定では浜岡原発は「安全」の一言で片づけられているわけである。

東海地震と浜岡原発とは、静岡県としては結びつけて考えたくない問題かもしれない。

また静岡県当局は本気で浜岡原発が東海地震に「絶対大丈夫」と思っているのかもしれない。

しかし、図-7からもわかるように、浜岡原発は東海地震の予想震源区域の真上に位置しているのである。

だから、東海大地震が起きた場合の浜岡原発の危険性という、両者の関連を考えるのは当り前だし、直下型の巨大地震に原発が本当に安全だろうかという問いは、自然に湧いてくる素朴な疑問である。

そして逆に、こうした疑問をあえて無視しようとする態度こそ、きわめて意図的なものと言わねばならないだろう。

一章で述べたように、かって原子炉安全専門審査会の会長や科学技術庁の原子力局長は、浜岡原発の安全性について、地元側の質問に答えて、

「実際に退避されては困るが、大地震が起きれば周囲の住民は発電所に避難すればよいほど安全である」と言い放ち、これを受けて中部電力も

「浜岡原発は絶対安全」と言いつづけてきた。

その自信は大変なものであった。少なくとも東海地震発生の可能性が表面化するまでは、である。

しかし、その中電も、最近は「科学に絶対とか一〇〇%とかはあり得ないが、可能な限りのあらゆる安全措置を講じた」という具合に言い方を変えている。

東海大地震が公けになって住民の不安が高まっているのに、ただ「絶対安全」一点ばりでは通用しない、というわけだろうか。

それはともかく、中部電力の言う「安全」の中味を同社の資料で見てみよう。

参考にした資料は一、二号機については、

「昭和四十八年(一九七三年)中部電力浜岡原子力発電所原子炉設置許可申請第九十三部会参考資料(二号炉)」(=以下「二号機参考資料」と略)、

三号機については申請当初(七八年十二月)に出された

「中部電力浜岡原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(三号炉増設)」(=以下「三号機旧申請書」と略)と、この書類があまりに不備なために改めて八〇年十二月に出し直された

「同申請書(三号炉増設)の一部補正」(以下「三号機補正申請書」と略)である。

まず原発の下半身の基礎岩盤。浜岡原発は地表而を約二〇メートル堀下げて「相良(さがら)層」と呼ばれる岩盤の上に建設されている。

相良層というのは第三紀中新世後期の岩石で、泥岩と砂岩が幾重にも互いに重なりあっており(互層)、岩盤の厚さは約七〇〇メートルある。

相良層は軟岩だが、福島原発の基礎岩盤よりは硬い。

一、二号機の原子炉建屋(原発の一番外側の四角いコンクリートの建物)の敷地直下には十数条の破砕帯(断層)が走っているが、最大幅一メートル程度で問題となるような断層ではないという。

また最大の破砕層は、その上を覆っている地層中の木片の年代測定(カーボン=C14による)の結果から、少なくとも約八千年は動いていないことが判明している。

次に原発の上半身、原子炉についての安全性の説明である。

「二号機参考資科」によると、遠州灘沖では過去一三五〇年間にM八以上の巨大地震がほぼ四○○年間隔に三回、いずれも浜岡から一〇〇キロメートル以内に発生している。

一〇九六年の永長の地震(推定M8・4)、一四九八年の明応の地震(推定M八・六)、一八五四年の安政の地震(推定M八・四)がそれである。

これらの地震の強さは浜岡の基盤部で最大震勁加速度(注)が一七〇~二八五ガルと推定されるが、浜岡原発一、二号機はこれを上まわる基盤部三〇〇ガルまで想定して、耐震設計している。

さらに原子炉格納容器、原子炉緊急停止装毆など、とくに重要な施設については四五〇ガルの耐震性を採用している。

また原子炉建屋については建築基準法の三倍、鉄器配管類については同法の三・六倍の耐震度に設計されているという。

(注) 震度加速度とは、地震オ激しさの度合を数値(加速度=ガル)で表わしたもの。

気象庁震度階級によると、震度階と加速度(ガル)との対応は、表5の通りである。

このほか、原子炉建屋は壁を多くして屋根を軽くし、建物全体の重心を下げ、配管も支柱を増やして建物の揺れと同じ動きをするなど、全体として剛性の高い安全な構造になっているという。

さらに地震検出計がセッ卜され、震度5以上の大きな地震では自動的に制御棒が炉心に挿入され、運転が停止する。

三号機についても安全性の説明は基本的にはこれと同じである。少なからず違うところを記せば、まず三号機の敷地には、海岸線にほぼ平行に、比較的連続性のある三本の断層(以下「H断層系」と略)があり、その落差は数十メートルに達するが、これもカーボン14による年代測定から少なくとも最近ほぼ一万年間は活動しておらず、安全上支障となるものではない。

また、七六年の石橋説以来大問題になっている東海地震に初めて触れ、駿河湾周辺を震源とする東海地震(M八・〇、断層の長さ一二〇キロ、幅五〇キロ)を想定しても、三号機の耐震設計はもちろん、一、二号機の耐震設計にも余裕がとってあるので、十分安全である。――

これが「可能な限りの安全措置を講じた」といわれる浜岡原発の耐震構造のあらましである。

しかし、原子力発電所が商業ベースに乗り、日本はもとより、世界各国で続々と建設が開始されてからまだまだ日は浅い。

巨大地震の洗礼を、それも原子炉の真下近くから受けた経験は未だないのである。

地震国=日本の原発を、世界中が「耐震性の実験」として注目しているのはその意味からである。 |

表5 気象庁震度階級

|

この日本でもあらかじめ予想された巨大地震帯の上に立つ浜岡原発は、仮に政府や中電の安全性についての説明をそのまま受入れたとしても、“耐震実験室の中のモルモッ卜原発”であることに変りない。

ところが、私が専門家に意見を聞いたり、自分で調べてみただけでも、政府や電力会社の安全一点ばりの説明に首をかしげたくなるような事実やデータが次々と出てきたのである。

2、原子炉直下の断層 top

いま、私の机の上に灰緑色の岩の小片がある。

浜岡原発の下に横たわる岩盤である相良層の一部をなす泥岩である。

爪を立ててみると、岩の表面がはがれ、白い粉が爪にこびりつく。

水を含ませて指でこねれば、モロモロとこわれ、泥のようになる。

むきだしにしておけば風化してもろくなりやすいといわれる相良層だが、中電のいう「硬い岩盤」というイメージはなかなか湧いてこない。

本当に浜岡原発は巨大地震にも安全か。

以下、順を追って問題点を見てみたい。

対象が対象だけに説明が堅くなるのをご容赦願いたいと思う。

まず、原発敷地内を走る断層や破砕帯の問題である。

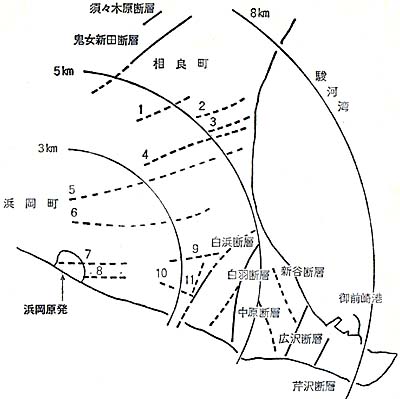

「二号機参考資料」は、一、二号機直下の原発敷地内に、十数条の破砕帯が存在することを指摘している。(図-9)

このうち最大のA破砕層(一号機直下)は、同資料によれば「両側の地層に一メートル程度の地層の喰い違いが生じているもので、地質学的には断層と見るべきもの」である。

このA断層はカーボン14による年代測定では、少なくとも最近の七九八〇年プラス・マイナス一六五年は活動していないとされ、「浜岡地点の破砕層は原子炉の有効稼動年月内においては、活動する確率が極めて低いと判定することができる」と同資料は結論づけている。 |

図9 浜岡原発の一号炉および二号炉直下の敷地内を走る破砕帯

|

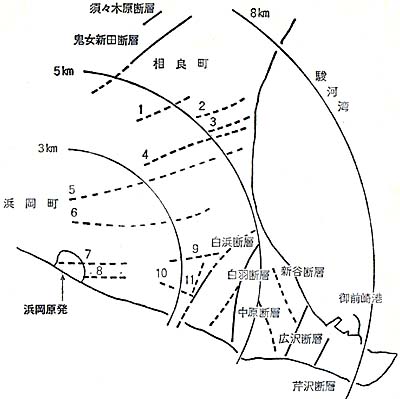

三号機敷地付近を走る三本の断層群(「H断層系」)はもっと大規模である(図-10)。

この三本の断層は、七八年の「三号機旧申請言」では全く触れられなかったのに、なぜか八〇年の「三号機補正申請書」に突然一〇頁もの紙幅を割いて記述されているいわくつきものである。

それによると、三本とも海岸線とほぼ平行に分布し、長さは少なくとも一二〇〇メートル(つまり、ボーリング調査範囲の端から端までつづいている)、深さはH-2が二三〇メートル、H-3が二八〇メートル。

H-3について見れば、断層の幅は最大で横が三・五メートル、深さ方向については二・五メートル、鍵となる地層によって確認された断層の落差は実に最大四八メートルにも達する大きな断層である。 |

図-10浜岡原発敷地内を走るH断層系の水平断面図

|

しかし、この断層系についても、前記補正申請書では、「カーボン14による年代測定で少なくとも最近の一〇、五六〇プラス・マイナスー九〇年から一一、五四〇プラス・マイナスニ四○年動いていない」、つまり少なくとも最近一万年は活動していないから三号機建設に支障のある断層ではない、としている。

最近八千年から一万年間活動していないと言えば、いかにも「原子炉の有効稼動年月内に」動きそうにない断層のように思われる。

しかし、八千年とか一万年という時間の長さは、地質学的に見ればごく短かく、A断層やH断層系が活断層でない理由にはならないのである。

原子力委員会自身が七八年九月に定めた「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」でも、「活断層とは第四紀(約一八〇万年前以降)に活動した断層であって、将来も活動する可能性のある断層をいう」(太字筆者)と明示しているし、狭義の活断層でも「三〇、〇〇〇~四〇、〇〇〇年前以降動いたことがあると見なされる断層」と定義されている。

実際、木曾御岳は三万年近い眠りから覚めて、一九七九年秋、有史以来初めて噴火した。

浜岡原発敷地内の断層群が東海地震とともに突然動き出さないという保証はどこにもないわけである。

ちなみにH-3断層のように落差四八メートルもの地層の喰い違いがもし一度に生じたとすれば、上下の断層変位から地震規模を求める一般経験式(注)から、巨大地震となると言えるのである。

(注) 断切変位から地震の規模を求める一般経験式は次の式で表される。

また、原発の立地先進国たるアメリカでは、NRC(原子力規制委員会)が「動く可能性のある断層(Capable Fault)を含む敷地は原子炉設置場所として不適当」(規制指針 REguratory Guides 4の7付則A)として、建設を規制している。

浜岡原発は、このアメリカの基準に照らせば、問違いなく原子炉設置場所としては不適当となる。

|

図11 御前崎台地の活断層群

|

次に原発敷地周辺の活断層についてである。

浜岡原発の敷地にほど近い御前崎台地には、ほぼ南北の方向に六本の活断層があることが、活断層研究編『日本の活断層』で確認されている。(図-11)

それによれば、この六本とも確実度Ⅰ(活断層であることが確実なもの)の活断層で、長さは最長で二・五キロ、最短で〇・五キ口である。

しかし図で見ると明らかなように、断層の多くは端が沖積層などの低地に消えており、これらの活断層が実際はもっと長いことが十分予想されるのである。し

かも、浜岡原発からの距離はざっと計算しても遠い方の断層(芹沢断層)で約七キロ、近い断層(白浜断層)だと三キロ強の至近距離である。

また、同書によれば、相良町から浜岡町にかけて牧の原台地にも確実度Ⅰ~Ⅱ(Ⅱは活断層であると推定されるもの)の活断層が二本走っている(原発からの距離は五~八キロ)のが確認されているし、さらに航空写真によってこのほかにも原発から五キロ以内に一一本の活断層の疑いのあるリニアメット(谷や崖、異なる地形の境界など線状につづく模様)があることが地元の住民団体(「浜岡原発に反対する住民の会」)などの調べによって見つかり、うち二本が原発の敷地内を通っていると推定されている。(図-12) |

図12 浜岡原発周辺の断層とリニアメント

(小村浩夫「東碵也震と浜岡原発」より)

|

ところが、これらの活断層は「二号機参考資料」や「三号機旧申請書」では全く言及されずに無視され、「三号機補正申請書」においてあわてて付け加えられた。

が、付け加えられた内容は、「(御前崎、牧の原台地の活断層は)小規模で活動度はC級程度、長さも最大四キロと短かいことから、考慮する必要のある活断層ではない」と、通産省も中電も「無視し得るもの」と言わんばかりである。

しかし、本当にそうだろうか。先に述べたアメリカの基準を当てはめれば、ここでも原発の安全性に関する日米の差がはっきり表われる。

前記NRC規制指針4の7付則Aでは「一〇〇〇フィート(三〇〇ノートル)より長い、動く可能性のある表面断層(Surface Capable Fault)が五マイル(八キロ)以内にある敷地は、原子炉設置場所としては一般に(generally)不適当である」と述べている。

注意していただきたい。NRCの指針は活断層(Active Fault)とは言っていない。

あくまでそれより広義の動く可能性のある断層(Capable Fault)であり、これが原発敷地から八キロ以内に三〇○メートル以上あれば、敷地として一般に不適当となるのである。

しかも七九年十月に公開されたNURKG(原子力規制局)の立地小委員会(Siting Poricy Task Force)の報告では「動く可能性のある断層は二〇キロメートル以内にあるべきではない」と、規制裁準をより厳重にする方向を打出している。

原発敷地から八キロ以内に八本の明瞭な活断層(リニアメソトを含めると二〇本近い)があっても長さが四キロ以内だからとるに足りない、などという国や電力会社の言い分を聞けば、アメリカの原子力関係者は何と言うだろうか。

第三番目の問題は、敷地の基礎岩盤がはたして十分な強度を持っているかの問題である。

浜岡原発の基盤である相良層は「硬い岩盤」と一般に説明されている。

「三号機旧申請書」では、実際にはH断層系が原発敷地をかすめているにもかかわらず、三号機の「敷地内には大きな断層、破碎帯は認められない」とし、さらに、「敷地内およびその周辺には問題となるような地質構造等は存在せず、原子炉施設等主要構造物の基礎となる岩盤は緻密な砂岩、泥岩のリズミックな互層であり、十分に安定した岩盤である。

従ってこの岩盤は、原子炉施設等の基礎として十分な強度を有し、安全性の高いものと評価できる」(太字筆者)と説明されている。

ところが、これが全くマユツバなのである。

つまり、まず相良層は土質工学的に見れば「軟岩」の部類に属し、決して堅硬・良質の基盤とはいえないのだ。

元々浜岡地方は種子島から大隈半島、宮崎、四国南部、紀伊半島、御前崎を通って房総半島に抜ける大褶曲帯(「大井川褶曲帯」とも「中村褶曲帯」とも呼ばれる)に属しているため、相良層は褶曲で地層が乱されて断層が多く、岩質が軟弱・脆弱になっている。

そのうえ「二号機参考資料」や「三号機補正申請書」が指摘するように、「相良層は含水比が比較的高く」一、二号機敷地内の「破砕層に三~五センチの粘土が存在」したり、H断層系の「断層面に沿って一般に〇・二~二センチ、最大でも一〇センチ程度の細粒化した断層内物質を挟んで」いたりする。

含水比が高いと岩石のしまりは悪く、また破砕帯や断層が粘土や異物を挟んでいると積重ねたフトンにマクラをはさむようなもので、一般に揺れにたいして非常に不安定といわれる。

|

|

事実、相良層が喧伝されるほど堅硬・良質な岩盤でないことを、まず弾性波速度(表-6)をとって見てみよう。

弾性波速度とは、岩石の中を伝わる波動の速さで、速ければ速いほど硬くて割れ目がない良好な岩盤ということになる。

表-6を見ると、「二号機参考資料」の「現場状態」の縦波速度(Vp)は泥岩で平均二・〇九km/秒、砂岩で平均一・八八km/秒、「三号機補正申請書」(試掘坑内の自然状態で測ったもの)では泥岩平均一・九八km/秒、砂岩平均で一・五九㎞/秒となっている。

一般にVpが三・〇km/秒以下の場合は軟岩だといわれる。

だから、表-6の値はいずれも「軟岩」を示しているわけだが、それを別にしてもこれらの値は、「二号機参考資料」の作成者の一人、電力中央研究所の田中治雄博士が自らつくった「ダム基礎岩穴の岩質分類基準」に照らしても、「基纈岩盤として良好」とされるA級やB級のクラスに入らず、「やや軟岩で基礎岩盤としては不適」のC級に分類される。

「三号機補正申話書」の砂岩平均値(一・五九km/秒)などは同博士によって、「歟岩で基礎岩盤としては不適」と明瞭に断定されているD級(一・五km/秒以下)とほとんど変わらない値なのである。

また、国鉄トンネル工事で使用される緑色片岩のVpの分類基準でも三・二km/秒以下の岩石はランク外の不良岩盤=「風化した破砕帯」とされており、こうした点からも相良層の弾性波速度の数値は、論外ということになる。

ダムあるいはトンネルと原発とを同一に論じることはできないにしても、原発の危険性を考えれば、ダムサイト建設場所、あるいはトンネル掘削場所として不適当なところが、原子炉設置場所としては適当であるはずはあるまい。

良質な岩盤というためには、ダムでもトンネルでもVpの値が最低四・○km/秒はないといけないというのは常識であり、浜岡原発の基礎岩盤は「強固な基盤」どころか、実際はかなり劣悪な岩盤なのである。

相良層の岩質は以上のように軟かく亀裂が多いが、それに加えて、強度に非常にバラつきのある岩盤でもある。

一つの方向(一軸)にたいする圧力に岩石がどの程度まで耐えられるかを測る、岩石強度試験=一軸圧縮強度をとり上げてみよう。

表-6によると、「二号機参考資料」(現場状態)の一軸圧縮強度の平均は泥岩で六四・〇五kg/cm2、砂岩で三八・七五kg/cm2、「三号機補正・申請書」では泥岩平均七六・一kg/cm2、砂岩平均一三・八kg/cm2となっている。

まず、この平均値そのものが良質の岩盤(=亀裂間の間隔が開いていて、一軸圧縮強度が少なくとも一〇〇kg/cm2)に比べて低すぎるのである。

三号機補正申請書の砂岩平均値(一三・八kg/cm2)などは劣悪そのものといえる。

加えて、相良層は強度のバラつきが大きい。

たとえば「二号機参考資料」(現場状態)の砂岩の最低値(一五kg/cm2)は同じ泥岩の最高値(一〇四kg/cm2)の約七分の一しかないし、「三号機補正申請書」に示された平均値と標準偏差から泥岩の最高値と砂岩の最低値を割り出せば、最低値は最高値の十分の一以下になる。

一軸圧縮強度にこれだけの大きなバラつきがあると、原子炉建屋が設置される基礎岩盤の強さ、つまり荷重に耐えられる限度(=許容支持力度)にはきわめて大きなバラつきがあることになる。

こうした場合は一軸圧縮強度の最低値を用いて許容支持力度をはじき出すのが当然だろう。

地震などでは弱い地盤が真先に変形したり、崩れたりするからである。

ところが浜岡二号機建設に当たっては、「相良層は三倍の安全係数を見積ってみても平方メートル当たりの最大荷重七〇〇トンに耐えられる支持力をもっているが、原子炉建屋の重要性か考慮して、長期の岩盤許容支持力度として四五〇トン/平方メートルを採用した」(「二号機参考資料」、太字筆者)とされているが、この四五〇トンという値は「二号機参考資料」の砂岩のほぼ平均値と採ったもので最低値を採用したものではない。

砂岩の最低値(一五kg/cm2)を採用すれば長期許容支持力度(=平常の時の支持力度)はわずか一七〇kg/cm2程度にしかならないのである。

さらにおどろくべきことに「三号機補正申請書」では、表‐6のように砂岩の平均値は一三・八kg/cm2しかならず、その最低値はデータから六~七kg/cm2と推定される。

これから長期許容支持力度を割り出せば、「二号機参考資料」の数値よりずっと低い七五~九〇kg/cm2という値が出てくる。

原発全体の荷重が地震時などには一時的にせよ九〇kg/cm2に達するといわれていることを考えれば、この長期許容支持力度は七五~九〇kg/cm2がいかに低い値であるかが、わかるだろう。

繰返しになるが、岩盤がほぼ均質なときには平均値を採用してもいいだろうが、強度に大きなバラつきのある基盤では、平均値議論はなんの意味もなさない。

だから、浜岡原発の基礎岩盤は決して「安全係数を見積って」いないのである。

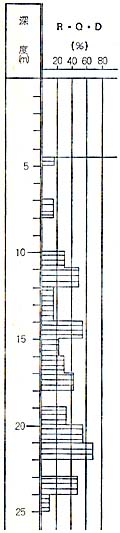

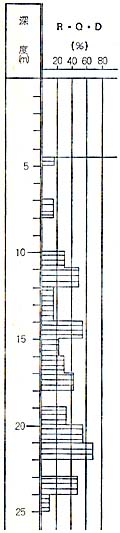

岩盤の良、不良を判断する尺度にもう一つ、岩盤良好度(RQD=Rock Quality Designation)というのがある。

RQDとはポーリングで得られた深さ方向の長さ一メートルの試料(コア)から崩れたり、割れたりしないで一〇センチ以上になるコアだけ取出し、それらの長さを足し合わせて合計が何センチになるかによって岩盤の良、不良を判定するもの。

もし、この合計が六〇センチであればRODは六〇%、得られたコアが細かく割れたりしてすべて一〇センチ未満だとはRODゼロ%ということになる。

RODはつまるところ、岩石の亀裂の多少を表わすもので、その評価は九〇~一〇〇%が「非常に良い」、七五~九〇%が「良い」、五〇~七五%が「普通」、二五~五〇%が「悪い」、○~二五%が「非常に悪い」となっている。

RODが中電の資料に初めて登場したのは「三号機旧申請書」においてである。

ここでは深さ二五~五五メートルのボーリング一五本を行い、それぞれのボーリングについてRQDを示す地質柱状図を掲げているが、この値がまたよくないのである。

たとえば「原-2」というボーリング結果(図-13)では、RODが「非常に悪い(○~二五%)」が全体の五七%と過半数を占め、「悪い(二五~五〇%)」が二九%、「普通(五〇~七五%)」が一四%で、「良い」「非常に良い」が全くない。

他のボーリング結果もほぼ似たり寄ったりで、ROD五〇%以下つまり「悪い」が圧倒的に多いのである。

しかも、ボーリング結果について調査会社が付したコメントでは、「砂岩はほとんど流失」とか、「亀裂著しい」などという記述も見られ、相良層の劣悪さぶりを示している。

ところが「三号機補正申請書」では、このRODがグンと上っている。六本のボーリングともRQDの平均が五三・八〇~六八・七〇%の範囲、つまりRQDが「普通」の範囲に入ってしまうのである。

なぜか。それはボーリングの深さが一五〇~三〇〇メートルと「三号機旧申請書」のボーリングに比べ、格段に深くなっているからである。

相良層は深くなればなるほど泥岩の比率が高くなるが、RQDは一般に砂岩より泥岩のほうがよく締まっていてよい値が出る。

だからボーリング深度を深くすればRQDの値がよくなるのは当然なのである。

しかし、深層ボーリングをして値がよくなったとしても原子炉直下の浅い岩盤の値が低ければ、原子炉が地震の揺れにたいして危険であることに変りはない。

加えて、補正申請書の深層ボーリングRQD図を見れば、逆に深くなるほどRQDが悪くなっているボーリングさえある。

RQDから見ても浜岡原発の基礎岩盤はもろく、亀裂が多い岩盤であることがわかる。 |

図13 相良層の岩盤良好度

|

浜岡原発の基礎岩盤についての最後として、こうした地盤論争の基礎となる岩盤データをめぐる疑惑を指摘しておかねばならない。

「二号機参考資料」には、すでに述べたように、弾性波速度や一軸圧縮強度、静弾性係数、動弾性係数など様々な試験項目について、現地で採取されたボーリング・コアを使って調べた結果が記載されている。

この試験結果は「予備ボーリング」と「第一、二次ボーリング」という名の「本ボーリングとに分けて表示されているが、後者が原子炉設置の可否を検討するための基礎資料を提供したボーリング・データである。(表-6)

まず第一の疑問は、岩盤の良、不良を調べる弾性波速度の“怪”である。

表-6から一見してわかるように、本ボーリング(現場状態)のVp(縦波速度)=泥岩=の平均値は二・〇九(単位はkm/秒)で予備ボーリングの湿潤状態のVp平均値(一・七八)や乾燥状態のそれ(一・九六)のいずれよりも高いうえ、最高値と最低値の間のバラつきの幅も本ボーリングのほうが予備ポーリングに比べてずっと小さくなっている。

本ボーリングの最低値(二・〇三)などは予備ボーリングの湿潤、乾燥双方の平均値を優に上まわっている。

これはおかしい。

なぜなら、本ボーリングは敷地全域にわたって計一〇〇本近く行われており、予備ボーリング(六本)よりはるかに綿密だから、本ボーリングの最低値が予備ボーリングの湿潤状態の平均値はおろか、乾燥状態の平均値よりもなお高いということは、常識的に考えて絶対あり得ないはずだからである。

同じことが弾性波速度の横波速度(Vs)や動弾性係数についても言える。

本ボーリングのVs平均値(一・二〇)=泥岩=は予備ボーリングの湿潤状態最高値(〇・九九)よりもはるかに高く、予備ボーリングの乾燥状態平均値と同じ値である。

さらに最高値と最低値の差も、本ボーリングのほうが予備ボーリングよりもずっと小さいという不可解な結果になっている。

また、動弾性係数(係数が高いほど亀裂が少ない良質岩盤)に関しても、本ボーリングの泥岩平均値は七六、〇〇〇kg/cm2で、予備ボーリングの湿潤、乾燥二つの状態の平均値のいずれよりも高く、かつバラつきの幅も本ボーリングのほうがずっと小さい。

つまり、いずれの場合も、本ボーリングのほうが予備ボーリングよりも、はるかに良好な結果が得られたことになる。

むろん、これはおかしい。岩盤を良好に見せるため、本ボーリングのデータを操作したのではないかという疑惑が当然、頭をかすめる。

この不自然さについて、中電は「予備ボーリングはコア(試験体)の体径も小さく、コアを採った後もビニールにつつむなど適切な取扱いをしなかった。

だからデータが大きくバラついた」と説明、データを操作したのでは? という疑惑を否定している。

しかし、予備ボーリングといえども、中電自身が説明するように、「原発建設を思い切るかどうか判断材料の重要な一部になるもの」であり、それを素人でも首をかしげるようなズサツさでコアを取扱ったというのは、そのまま理解しがたい話である。

さらにここで興味深い事実を指摘しておこう。

中電の釈明である「コアをビニール袋に包むなどの措置をとらなかった」などの言い分は、実は東京電力が柏崎原発のデータの矛盾を反対派住民に突かれて言い訳に持出した釈明と全く同じなのである。

さらに「そうしたズサンなポーリングを行った業者はどこか」の質問に、中電は「当時の記録がないので業者はどこかわからない」などと言っている。

どれをとっても逃げ口上としか思えない釈明ではないだろうか。

「浜岡原発の基礎データはどこまで信頼できるのか」という疑問が湧いてくるのは当然といえよう。

付け加えておけば、「三号機旧申請書」や「三号機補正申請書」では、「二号機参考資料」で公けにされた各データの最高値、最低値は公表されず、平均値と標準偏差のみが掲げられている。

これは都合の悪いデータを公言しないための方便だろうが、右に述べた疑惑を考えれば、決してうがった見方ではないはずである。

さて、地盤のつぎに検討すべき重要な課題は、原子炉本体の東海大地震にたいする耐震性であろう。

浜岡原発の基礎岩盤における耐震最大加速度は三〇〇ガル(震度階でいうと五に近い六)で、日本の原発のなかではトップクラスの耐震度である。

だが、これで東海地震にも耐えうるのかと言えば、話はまた別である。

結論を言えば、東海地震説が公けになる前に建設された浜岡一、二号機は、耐震性の見直しのために少なくとも安全審査をやり直すべきなのである。

以下、専門家も指摘する問題点を記述しよう。

「二号機参考資抖」や「三号機旧申請書」では、浜岡地点で予想される設計用最強地震として、遠州灘沖地震(M八・二、震央距離六〇キロ)および安倍川・大井川流域地震(M六・七、震央距離二〇キロ)の二つをそれぞれ遠距離地震、近距離地震として想定し、「金井式」と呼ばれる経験式を用いて浜岡地点における岩盤の震動加速度を最高二二五ガルと計算している。(「二号機参考資料」では過去の地震などから最高二八五ガルと推定)

「三号機旧申請書」が提出されたのは、石橋氏の東海地震説が発表された二年後であるにもかかわらず、同申請書が東海地震ではなく一、二号機の場合と同じく、浜岡原発にとっては遠距離地震である遠州灘沖地震を想定して地震動の最大値を計算しているのは、ズサンというよりまことに不可解きあまりない話だが、それはさておくとして、浜岡原発はこの二二五ガル(または二八五ガル=「二号機参考資料」)に設計上の余裕をみて、最大振幅三〇〇ガルとされた。

実際、一、二号機はこの値を採用して建設されているのである。

しかし、設計用最大震動加速度を三〇〇ガルとすることには、いくつかの重大な問題点がある。

浜岡一、二号機の耐震設計の基本的な考え方を最もコンパクトにまとめていると思われる「三号機旧申請書」を例に取上げてみよう。

「旧申請書」は、東海地震の浜岡地点における震度を、過去にこの地方に最も大きな被害を与えた一八五四年の安政大地震(推定M八・四)の被害状況から推定、地表(硬質岩盤上)で震度五(強震)~六(烈震)になるとし、また地表面における地震動の強さは「基盤に比べ地表面では二~三倍に増幅されると考えられるので、震度六(二五〇~四〇〇ガル)は基盤では約一〇〇~一六○ガル程度と推定される」と述べている。

しかし、東海地震の場合、浜岡地点における基盤の震動加速度がこの程度(一〇〇~一六○ガル)でおさまるだろうか。

まず問題なのは地表面震度である。静岡県が発表した想定東海地震の震度階図(図-8)から見ても、浜岡地点一帯は地表面震度七(激震=四〇〇ガル以上)であり、「旧申請書」推定の震度五~六は明らかに低すぎるのである。

さらに基盤にたいする地表面の地震動増幅率を「旧申請書」で二・五倍に見積っているのも高すぎて実態に合わない。

図-14からもわかるように、実際の増幅率はせいぜい一・五倍から二・五倍で、平均すれば二倍程度と見るのが妥当であろう。

浜岡地点の地震動を低く見積ろうという意図が透けて見えてくるのである。

つぎに問題なのは「旧申請書」が東海地震の揺れを算定するにあたって、金井式は「一般に震源域内では大き目の値を与えることもあり得る」として、東海地震に限って金井式を放棄し、前述のように安政地震の被害状況から地震の強さを推測していることである。 |

図14 地表と地下地盤の最大加速度の比較

(Tam'69ura et al:第4回国際地震工学会議69より)

|

確かに金井式は点震源を想定して導かれたものであるから、巨大で長い断層と幅広い震源域か考える場合は無理を生ずるといわれる。

つまり、金井式は近距離地震では最大加速度が高く出すぎるというわけである。

しかし、震源距離を断層からの距離として解して金井式を使うと現状に比較的よく合致するといわれ、一九七一年にアメリカ西海岸で起ったサンフェルナンド地震(M六・四)では、震央から七キロのパコイヤ・ダムにおける岩盤上の水平震動加速度が実に一〇三〇ガルというおどろくべき値を記録したが、これは金井式の優秀さを世界に示したといわれる。

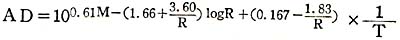

この金井式を「旧申請書」のいう「駿河トラフ沿いのプレート境界断層による地震」つまり東海地震に当てはめると、どういう結果になるだろうか。

基盤最大加速度(AD=単位はガル)を求める金井式は、マグェチュードをM、震源距離をR(単位はキロメートル)、卓越周期をT(単位は秒)とすると、次の式となる――

この式により東海地震を「旧申請言」の値通りM八・〇、震度距離三〇キロ、卓越周期○・四秒としてADを求めると、五七〇ガルという値が出てくる。

この数値は大きすぎて現実的でないとして、「旧申請書」は金井式を東海地震に限って放棄するわけだが、これははたしてそれほど非現実的な数値だろうか。

前述のサッフェルナンド地震はさておいても、わが国で一九六六年(昭41)四月に起きた小規模な松代地震(M五・四)でさえ、震源から一〇キロの保科という地点で地表面五四〇ガルを記録した。

岩盤にたいする地表の震動増幅率を平均二倍と見ると、岩盤では二七〇ガル、さらに安全性を考慮して一・五倍に見れば岩盤で三六〇ガルにもなる。

また一八九一年(明24)十月の濃尾地震(M八・四)では地表面で一〇〇〇ガルを優に超えていたと推定されているし、一九四八年(昭23)六月の福井地震(M七・三)では震源距離一七キロの岩盤上で五九〇ガル、一九四六年(昭21)十二月の南海地震(M八・一)では震源距離七三キロの岩盤上で四〇〇ガル、一九六四年(昭39)六月の新潟地震(M七・五)でも震源距離五三キロの岩盤上で三九〇ガルといずれもきわめて高い震動加速度が推定されている。

しかるに、予想される東海地震は浜岡地点にとって震源距離が三〇キロ前後という直下型の巨大地震であるうえ、延長一二〇キロという駿河トラフの断層の長さから地震規模はM八・〇ではなく、最悪M八・三になる場合もありうると石橋克彦氏も指摘しているのである。(M八・三の場合、基盤最大加速度は金井式で計算すると実に八七〇ガルにも達する。)

こう考えるなら、金井式によって算出された東海地震の浜岡地点での基盤最大加速度五七〇ガルは、決して「大きすぎる値」ではないはずである。

さて、計算の根拠になる金井式について、さらに若干の検討を加えるならば、この式は「三号機旧申請書」がいうように「基盤最大加速度値を大き目に算出する」結果にはならず、逆に原発の基盤では実際より小さ目に見積ってしまうのではないかという専門家の指摘がある。 (たとえば京大原発懇談会・地盤グループ「原発の立地と地盤・地震の問題」草稿)

すなわち、金井式は元東大地震研教授の金井清博士が茨城県の日立鉱山の地下三〇〇メートルの廃坑岩盤上に地震計を設置して、ほぼ十年間にわたって観測をつづけ、得られたデータから導かれた経験式であり、二〇〇~三〇〇メートルといった地下深い岩盤上の最大加速度を算出する場合には妥当性があろう。

ところが浜岡原発をはじめ日本の多くの原発は、たかだか一〇メートルとか二〇メートルの表層土を取除いただけの岩盤の上に直接建設されているだけである。

だから、原発の基盤最大加速度値を金井式が考案された地下約三〇〇メートルの岩盤加速度値と同列に論じることは明らかに不合理だという指摘である。

つまり、日本の各地の原発基盤は一般に金井式で考えられているほどの堅硬さをもっていないから、金井式で算出された値にさらに一定の増幅率を乗じて設計震動加速度を計算すべきだ、というわけである。

浜岡の相良層が、前述のように土質工学的には「軟岩」というべきものに属する軟弱で劣悪な岩石から構成されていることを考えれば、この指摘はきわめて当然のこといわねばなるまい。

以上見てきたように、あまりにズサンな「三号機旧申請書」の内容を、何とかもうすこし体裁の整ったものにしようと、通産省が中電に命じてボーリング調査など各種の調査をやり直させ、申請書を全面的に書直して提出させたのが、前に述べたように「三号機補正申請書」である。

「旧申請書」が中電から通産省に出されたのが一九七八年(昭53)十二月、

「補正申請書」提出が八〇年(昭55)十二月一日、

三号機増設の通産省安全審査パスが八〇年十二月十二日。

この間の日付けを見ただけでも、いかに「旧申請書」の補正に手間どったか、また補正に際して通産省がいかに中電にたいし手とり足とり安全審査をパスするような申請書づくりの指導を行ったかが、よくわかろうというものである。

では、この「三号機補正申請書」の内容は「旧申請書」とどう異なっているのか。

そのうち地盤関係については別の項ですでに述べたので、ここでは東海地震にたいする耐震性に限って説明を加え、疑問点を明らかにしたい。

「補正申請書」では浜岡周辺で今後起り得る地震を、過去に起きた歴史地震や活断層、地震地体構造(=地震発生の仕方に共通の性質をもっている一定の広がりをもった地域の地質構造)などを考慮して、「旧申請書」の規定(遠州灘沖地震でM八・二)より大きく見積って、最大でM八・五、直下型地震としてはM九・五で震源距離一〇キロと予想している。

また、これをもとに浜川原発での地震動を計算すれば、起ると予期すべき設計用最強地震・S1は敷地基盤表面(つまり、岩盤上)で最大の速度振幅が四三・三カイン(カインは震動の激しさを速度で表わしたもので、加速度に直すとほぼ四五〇ガルに相当する)、S1を超える可能性のある設計用限界地震S2五三・九カイン(同じくほぼ六〇〇ガルに相当)に述するとしている。

通産省の安全審査では、この「補正申請書」にもとづいて検討した結果、三号機の基本設計はこれらの地震にも十分耐えられ、安全である。

さらに既存の一、二号機についても安全性の再チェックを行った結果、設計段階で十分に安全性の余裕をとってあるので、現状のままで十分安全である――

との結論を下している。

「補正申請書」では、七八年九月に定められた原子力委員会の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に照らして、東海地震の浜岡地点での地震動などを評価したところ、S1「(設計用最強地震)が基盤表面(ほぼ水平で相当な広がりをもつ、第三紀層かそれ以前の堅牢な岩盤の表面を指し、正式には「解放基盤表面」という)で四三カイン、加速度四五〇ガル相当になることを正式に認めたわけだ。

これだけ東海地震が騷がれている以上、申請書自体も四五〇ガル程度の揺れを認めざるを得なかったというのが正直なところだろう。

ちなみに、「補正申請書」では、地震動の単位を加速度(ガル)でなく、速度(カイン)で表わしているが、これは地震の激しさは加速度と周期によって決まり、いくら大きな加速度値が出ても周期が極めて短かければ建造物にさしたる被害を与えないという理由から速度値を採用しているもので、この点を留意していれば、カインであろうとガルであろうと本質的な差異はない。

ではなぜ通産省安全審査の結論のように、これから建設される三号機は別にしても、三〇〇ガルの耐震度しかない既設の一、二号機が、この四五〇ガル相当の地震動に耐えられ「十分安全である」と言えるのか。ここに論理のカラクリがある。

通産省や中部電力の説明では、一、二号機の三〇〇ガルは基盤、つまり岩盤の’深いところで測った値で、これを解放基盤表面に直して震動増幅率を加味して測定すればほぼ四五〇ガルに相当し、だから大丈夫だ、というのである。

だがこの一、二号機の耐震度三〇〇ガルが岩盤の深部で測った値であるというような説明は、通産省の安全審査後、初めて持ち出されてきたもので、「二号機参考資料」や「三号機旧申請書」のどこを見てもそんなことは書かれていない。

従来の中電の説明でも、基盤とは岩盤の深部を指すとは言っていないし、むしろ岩盤の表面ないしは表面に近い岩盤を指していたはずである。

だから、この基盤=岩盤深部という説明が苦しまぎれの言い訳ではないかという疑いは、基盤となる岩盤の深さについての中電の説明が当初、岩盤表面下五〇メートルとか一〇〇メートル、二〇〇メートルなどとパラパラだったことからも容易にぬぐい去り得ない疑問なのである。 (その後、中電は基盤は岩盤表面下一五〇メートル付近に統一したようだが。)

しかし、たとえ浜岡原発が三号機も含めて解放基盤表面四五〇ガルに耐えられるにしても、先に述べたように、岩盤上で四五〇ガルを超える地震は歴史上めずらしくないし、まして東海地震は浜岡原発にとって直下型の巨大地震である。

だから、たとえば金井式から導かれるごとく、相良層の岩盤上で五〇〇ガルを優に超えるのでは、という心配は決して杞憂とは思えないのである。

浜岡原発の耐震性についての最後の問題は、「上下地震動」と「劣化」に関してである。

直下型地震では縱揺れ、すなわち上下動が強いことは誰しもが経験的に知るところだ。

一般に地震の上下動は水平動の約半分といわれるが、直下型では上下動が水平動と同じぐらいの強さになることがしばしばある。

(直下型でなくとも、一九六七年のインドのコイナ地震=M七・〇は上下動が水平動の八割にも達したと報告されている。)

ところが、東海地震想定震源域上の浜岡原発は、設計水平加速度が基盤で三〇〇ガルあっても、垂直加速度の方は中電の説明によると、解放基盤表面で最高二七〇ガルしか見込まれていないのである。

これは三号機安全審査で採用された解放基盤表面の水平動四五〇ガルに比べても、低すぎる。

また、既設一、二号機は営業運転開始以来すでにかなりの時間がたっている。

だから原子炉本体や配管などの摩耗度、つまり、機器の「劣化」の問題も耐震性のなかで考慮せねばなるまい。

どこの原子炉も同じだが、浜岡原発も、地震とは関係なく、思わぬところに亀裂があったりして運転がストップしたことは過去に何度もある。

アメリカではこうした劣化の問題が真剣に検討されているが、日本では設計段階の計算で一定の耐震性があるとされているだけで、こうした劣化の問題までは考慮されていないのが現状である。

ここにも原発の安全性について手がつけられていない大きな問題があると言える。

以上、浜岡原発の東海地震にたいする安全性について、地盤と原子炉の耐震性に分けて主要な問題点をみてきた。

そこから読者とともに引出し得る結論は、予想される巨大地震が起こった場合、浜岡原発は耐え切れないおそれが十分にある、ということだ。

虚心にこうした事実を検討するなら、小手先だけでなく、根本的に浜岡原発を見直す必要が生じてくるはずである。

それができない。否、やろうとしないのは、「エネルギーの論理」「経済的欲望の論理」(それはつまるところ、いわゆる「資本の論理」に帰着する)が、「安全性の論理」にはるかに優先しているからにほかならない。

ここでいま一つ興味深いアメリカの例を挙げよう。

アメリカ西海岸のマリブ原発は一九六三年に建設計画が公表されたが、近くに断層が走っているらしいという疑いが出てきて、建設の是非をめぐる大論争が起った。

ロサンゼルス水道局など推進側は、

「断層は不活発で、少なくとも最近一万年は動いていない」、

「この程度の断層なら、どこでも必ずといっていいほど走っている」、

「設計用震動加速度を三〇〇ガルにして、大地震にも耐え得る原子炉を設計する」

などと言って、安全性と建設の必要性を主張し、とうとう訴訟に持ち込まれたが、一〇年後の一九七三年になって、推進側はこの原発の建設計画をついに断念した。

マリブ原発についての安全性論争は、おわかりのように、奇妙なほど浜岡原発に関するそれと類似している。

その結果、アメリカのマリブ原発は建設計画が放棄されたのにたいして、浜岡原発は既設の一、二号機のうえ、さらに三号機、四号機が増設されようとしている。

この一点からも、安全性についての日米の認識の差の大きさがわかろうというものである。

日本の原子力行政はアメリカのデッド・コピー(丸写し)といわれるほど、これまで原発建設にあたって、アメリカの建設技術、設計技術を直輸入してきた。ところが、安全面ではほとんど手抜きされているのが実情である。そうでもしないと日本には原発が建たないからだろうが、アメリカと日本とのこの差は重大である。

人口稠密な地震国・日本で、安全面についてはアメリカよりもきびしくしてもゆるめる理由はない。

少なくとも原発技術がアメリカのデッド・コピーと言われるなら、安全管理の面でもアメリカ程度のきびしさで行うべきだろう。

ちなみに、日本と並んで地震多発地帯であるアメリカ・カリフォルニア州に立地するサン・オノフレ原発の設計最大加速度値は、実に六六〇ガルを採用しているといわれている。

3、「誤報」の構図 top

さて、こうした原発の安全性問題やひん発する事故隠しなどを考える場合、忘れてはならないことは情報の公開とその正しい報道の重要性である。

原発に関するデータはほとんど全部が国や電力会社に一方的に握られている以上、それを一般に知らせるために、情報の公開は是非とも必要だし、かつそれは正しく伝えられなければ無意味どころか有害でさえある。

「何をいまさら」と言われそうだが、現状は残念ながらこの当り前のことが行われておらず、逆に事実隠しや情報操作が陰に陽に行われているのが実態である。

最近の例では日本原発敦賀発電所の事故隠しがその一つだし、程度の差はあれ浜岡原発の場合もこの例にもれない。

これから取上げる浜岡の場合、重大なのは“情報操作”に東海地震問題がからんでいることである。

三号機の通産省安全審査後の報道か取上げて、一定の真理を含む報道が原発推進上都合が悪いが故に、政府の「公式見解」などによって一方的に誤報扱いされ、抹殺されていく過程を、一つのドキュメントとして追ってみよう。

そのなかでどういった情報が消され、また何か意図的に付け加えられたかがはっきり浮び上ってくるはずである。

一九八〇年暮れ、正確には十二月八日午後十一時すぎ、フジテレビ系のニュース番組で一つの特ダネニュースが流れた。

東海地震の震源域上に位置する静岡県の浜岡原発が、東海地震で従来の予想以上の強い衝撃を受けることがわかり、既設の一、二号機の耐震性の見直しが必要となった――というのがニュースの趣旨であった。

翌朝、十二月九日朝の一部の新聞は、大きなスペースを割いてこの特ダネを報じた。

記事内容は概略、つぎの通りである。

「浜岡原発は東海地震で従来の見積りを五割も超える衝撃(筆者注・解放基盤表面で最大震動加速度四五〇ガルのこと)に襲われることがわかり、通産省は中部電力にたいし、安全審査中の浜岡三号機は耐震性を強化したうえで設計を進めるように指示するとともに、既設の一、二号機については早急に耐震性の再チェックを求める方針である。

今後の再チェックによっては、中部電力は原子炉周辺の配管を補強するなど耐震性の強化策をとることになるだろう。」

もちろん、各紙はこの日の夕刊などでこの特ダネ報道(これを「報道Ⅰ」としよう)を追いかけた。

通産省など関係機関は、このためこの日(九日)直ちに記者会見して、つぎのような発表を行っている。新聞記事などから要約すれば――

「浜岡三号機の通産省安全審査で、周波数特性や速度、継続時間などから原発地盤の地震の加速度を割り出すと四五〇ガルになることがわかり、この震動加速度を前提に既設一、二号機の耐震度を検討し直した結果、配管バルブの一部に問題があることがわかった。

しかし支持棒をふやすなど運転しながら補強すれば十分だし、通産省から中部電力に特段の指示を出す考えはない。」

通産省の当初の見解を含んだこの報道を「報道Ⅱ」としよう。

報道Iと報道Ⅱの間にはニュアンスに大きな違いはあっても、耐震上の問題点の指摘においては決定的な違いはない。

あるとすればただ一点、通産省が中電に浜岡原発の耐震性の再チェックを指示するか否かだけである。

一方、このころ浜岡原発をかかえる静岡県では、これらの一連の報道で大騒ぎとなり、同県当局から事態の説明を求められた通産省は、早急に何らかの対応を迫られた。

このため通産省資源エネルギー庁原子力発電安全審査課は、とりあえず十二月九日、静岡県当局にたいして、「浜岡原子力発電所の耐震設計について」という事務連絡を行って、既設の一、二号機、さらには増設の三号機の耐震性や安全性そのものには心配すべき点はない旨伝え、地元の鎮静化に努めた。

さらに、これだけでは不十分と見た通産省は、県当局の求めに応じて、数日後の十七日に改めて資源エネルギー庁原子力発電安全審査課長ら係官を現地に派遣、臨時に開かれた同県の原子力発電所環境安全協議会の席上で通産省の最終的な公式見解を伝えている。

この見解は前節で述べた通りのものである。

念のためもう一度概略を記せば、

「通産省の安全審査では、過去の歴史地震、活断層などから浜岡原発の地震勁を計算したが、解放基盤表面で設計用限界地震が五四カイン(六〇〇ガルに相当)、設計用最強地震で四三カイン(四五〇ガルに相当)になることがわかった。

三号機の基本設計はこれらの地震にも十分安全であり、既存の一、二号機についても設計段階で安全性の余裕がとってあるので、現状のままで十分で補強の必要はない。」

通産省の最終見解によると、浜岡原発の耐震性には問題がなく、従って運転中の原子炉も補強の必要が全くないことになる。

各報道機関は改めてこの通産省の公式発表を地元向けに一斉に報道した。

これを先ほどにならって「報道Ⅲ」としよう。

さてこの報道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを比べてみれば、前述の通り報道ⅠとⅡは基本的な問題点の指摘において大きく変らないが、報道ⅢはⅠ、Ⅱとは全く異なることが一目でわかるだろう。

まず、報道Ⅰ、Ⅱで指摘された記事の重要部分である「一、二号機の配管の一部に問題がある」という点が、報道Ⅲではそっくり消えているし、また補強の必要云々についても、報道Ⅰ、Ⅱではその必要性を伝えているのに、報道Ⅲでは「補強の必要はない」という通産省の公式見解を伝えている。

報道Ⅲは「浜岡原発はともかく安全だ」ということしか伝えていないし、その意味では「公式見解」という名の通産省のPRである。報道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを順にたどっていけば、安全審査における耐震上の問題点が次第にボヤけて、消えてゆく(あるいは、消されてゆく)過程がはっきりわかるだろう。

では、報道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲはなぜこんなに違っているのか。通産省や中部電力は、当初伝えられた情報に混乱があった、情報が正確に伝わらなかった、と説明した。

つまり、当初の報道(ⅠやⅡ)は、はっきり言えば誤報だったということだ。

現に地元・浜岡町の鴨川義郎町長は、九日の時点でマスコミの取材にたいして、「一部マスコミの報道(つまり、報道ⅠやⅡ)は何かの間違いではと思っていたが、静岡県や中電から誤報との連絡を受けているので、〔浜岡原発の安全性について〕特に心配はしていない」と語っている。

もちろん「正確な情報」が当初から報道Ⅲとして伝えられた内容と同じで、それが報道ⅠもしくはⅡという形で報じられたとすれば、報道Ⅰ、Ⅱは、誤報またはそれに近い不正確な報道といえろだろう。しかし、一連の報道をチェックすると単純にそうとは言えないことが多すぎるのである。

たとえば報道Ⅰのなかで報じられた通産省担当官の談話。このなかで当時の資源エネルギー庁の児玉勝臣官房審議官は、

「専門家の計算により、(東海地震の発生で)従来の推定より三〇%から五〇%多い地震動が予測された以上、尊重せざるを得ない。

(中略)すでに建設され運転中の一、二号機については早急に安全性を再チェックする。

耐震設計にはゆとりを持っているので、大丈夫と思うが、再チェックの結果、補強の必要が出てくれば補強したい。

一、二号機の運転を止める必要はないと思う。」(東京新聞、八〇年十二月九日付)

と述べ、場合によっては、すなわち、再チェックの結果必要と認められれば、一、二号機の補強もあり得るとの見解を明らかにしている。

この児玉談話は、報道Ⅲで伝えられた通産省の公式見解「浜岡原発の耐震性には問題はなく、現状のままで十分安全、補強の必要もない」というものとは全く違うといっていいだろう。

一連の報道の食い違いを通産省は情報の混乱などと説明したが、混乱しているのは、情報や報道ではなく、通産省の浜岡原発の安全性についての見解や判断そのものである。

中部電力の見解のブレはもっとはっきりとしている。

同じく報道Ⅰで報じられた談話のなかで、火力・原子力研究開発管掌の林政義中部電力常務(当時)は、

「浜岡原発三号機の耐震設計は東海大地震に耐えられるように四五〇ガルとする」ことで了承した。

現在操業中の一、二号機については三〇〇ガルの耐震設計になっている。

しかし、これは五十三年九月に改正される以前の耐震設計審査指針で計算したもので、現行基準に換算すれば四〇〇ガル以上の震度まで耐えられる。

そのため一、二号機については発電を継続したまま補強工事を行えば、予想される東海地震の四五〇ガルにも耐えられるはずだ。(後略)」(中日新聞、八〇年十二月九日付)と述べている。

報道Ⅲとは違って、はっきり一、二号機の補強の必要を認めているのである。

中部電力のこの見解のブレについて、同社自身その理由を明確に答えなかった。

明確に答え得なかったと言ったほうがいいのかもしれない。

さて、こうした見解の先と後とのブレ、食い違いは、通産省や中部電力が説明するように、「情報が混乱していた」り、「事態(事情)が正確に把握できなかった」りした結果、起こる場合がしばしばある。

しかし、いま問題としている安全審査結果の報道の場合は、事件や事故など緊急の場合とは全く違う。

緊急の場合には、事態の全容や前後の事情がよくわからないまま関係者のコメントが報道されて、それが結果としては間違いとなるケースは少なくない。

だが、この場合のように、二年間もの長い時間をかけて審議されて出された結論にたいして、前後の事情を知らないならともかく、十分知りすぎるほど知っている当事者が、誤って自らに不利なコメントを出すことが考えられるだろうか。

常識では考えられないのである。

確かに、安全審査に関するすべての生(なま)データ、一次資料が通産省や電力会社に握られている以上、安全審査で通産省が「安全」と言えばそれまでで、その他の者には検証のしようがない。

しかし、こうして考えていけば、報道ⅠやⅡは決して情報の混乱による誤報ではなく、ニュースの骨格、すなわち、「一、二号機の耐震性に一部問題があり、補強が必要」という点において正しかったのではないかということである。

報道ⅠやⅡの反響があまりに大きいことにおどろいた通産省や中部電力が、このままでは浜岡に限らず原子力行政全般を推進する上で大いに不都合になると判断、「最終的な公式見解」つまり報道Ⅲを出して報道Ⅰ、Ⅱを否定するとともに、必死にこの反響の鎮静化に動いたことは想像に難くない。

報道Ⅲこそ実は「誤報」であり、情報操作の産物であったのではないか。

静岡県内で原発反対運動に取組んでいる一人はこう話す。――

「既存の一、二号機の東海地震にたいする耐震性は不十分で、中電はその後の定期点検中に内々にも一、二号機の耐震補強をやったはずだし、今後もやるかもしれない。

しかし、耐震性に問題があると認めれば、たとえば原子炉設置許可取消しの行政訴訟を起こされた場合には勝ち目がなくなるなど、いろいろな不都合が出てくる。

だから通産省は“安全性に問題はない”という公式見解をオウム返しに何度も発表したのではないか。」

くり返すが、私は報道ⅠやⅡのような誤報扱いされるニュース、もっと正確に言えば、一つのニュースが公式発表という「権威」によって誤報扱いされていく情報操作の過程にあえてこだわりたい。

浜岡のように、いったん報道されたニュース(これはしばしばスクープの形をとる)が地元に大きな反響を呼んだため、行政側かあわててこれを打消し、否定して地元の鎮静化に努めるという事例は、実は、こと原発問題に関しては決してめずらしくはないのである。

たとえば北陸電力の能登原発の例がある。関係者の話や新聞記事、たとえば『社会新報』(一九八〇年十一月七日付)などから要約すればこうである。

八〇年十月十六日、テレビで「能登原発の建設予定地の近くに活断層がある」というニュースが地元に報道された。

この直後から地元のマスコミ各社がこの問題を大きくとりあげた。

問題の断層は福浦断層と呼ばれるもので、七二、三年ごろ学者の調査によって存在が確認されていたが、北電はこの事実を一般にひた隠しにしていたのである。

しかし、このニュースが放映されると、北電は緊急記者会見で「以前から活断層の存在は知っていた。

活断層があっても、原子炉の耐震設計はそのことも考慮して十分安全になされているので耐震性に問題はない」との「公式見解」を発表し、安全性を強調した。

このため地元の報道機関はこのあと沈黙し、かえって「テレビ報道は誤報だ」と北電の意向を代弁するような話まで伝えられる始末だったという。

ここでも、一つのニュースが誤報扱いされていく過程で「公式見解」という権威か大きな役割を果たしている。パターンはどこも同じである。

それ自身一定の真実を含んでいる一つの報道が、公式見解などという権威によって否定され、ひっくり返され、誤報扱いにされ、葬り去られていく構図。

原子力行政に関する報道には特にこうしたことが多いのである。

だから、一次資料や生データを持たない側としては、事実を、真実を読取ろうとすれば、報道されるニュースの一つ一つをチェックして検証していく以外に方法はない。

浜岡原発三号機の通産省安全審査終了後の一連の報道は、はがらずもその縮図を垣間見せてくれたといえるだろう。

4、大地震発生の時…… top

話を元に戻そう。以上見てきたように、浜岡原発にとって東海地震はきわめて危険なものである。

それにもかかわらず静岡県の東海地震被害想定では「浜岡原発は安全」の一言で被害対象から除外されている。

これは浜岡町など地元民に少しでも不安を与えたり、原発忌避感情を生んだりしないための配慮であろう。

そして中電は、三号機増設の第二次公開ヒアリングの終った直後の八一年四月には、はやくも四号機増設の意向表明さえ行っている。

巨大地震帯へのあいつぐ原発増設。

浜岡の場合、原発基地の真下で、もし巨大地震が起こればという仮定が、単なる仮定にとどまらず現実の恐怖となっているだけに、微量の放射能もれから炉心の重大トラブルまで、原子力災害を「万一……」などと悠長に語ってはいられない。

その対策はどうなっているのか。

浜岡原発周辺地域の防災・安全対策を取決めた最初のものとして、七一年(昭46)三月十九日に中電が静岡県や浜岡町、御前崎町、相良町と交わした「原子力発電所の安全確認等に関する協定書」(参考文献参照)がある。

これは当時の通産省に「自治体の言うがままに前例のない条件をのまされて、今後のわが国の原発推進に支障をきたす協定」と非難されたほどのきびしいものと、県当局や中電がいうものだ。

協定では、環境放射能の測定や異常事態時の報告と立入り検査、原発災害にたいする地域防災計画の作成などを規定している。

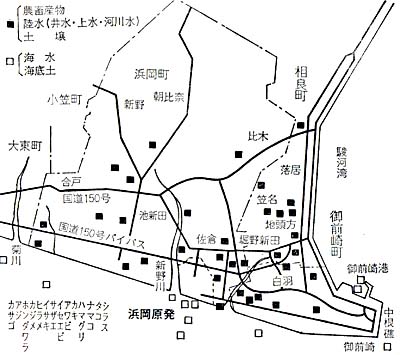

図15-a 環境放射能の測定地点:大気 |

図15-b 環境放射能の測定地点:海水など |

これにもとづいて、たとえば環境放射能に関して、中電は原発の敷地内外にモニタリング・ポスト七ヵ所、モニタリング・ステーション八ヵ所、モニタリング・ポイント四七ヵ所を置いて空間の放射能を測定するとともに、井戸水、土、農作物、海水、海底土、魚類、海草などを定期的に採取して放射能を分析、測定している。(図15-a b)

八一年四月の日本原電敦賀発電所の事故隠し後、静岡県当局はさらにこの協定書の見直しに乗出し、協定書の対象に新たに小笠、大東両町を加えることをはじめ、原発排水中の放射能測定を中電だけにまかせず静岡県も独自に常時測定することや、モニタリング・ポイントの増設、さらに原発内への立入りが現在異常発生時に限られているのを「常時必要な場合」に立入りできるよう改めること、などを協定に付け加え、安全対策を強化することにした。

それはそれで評価できよう。

だが、この協定書は元来、地域住民の防災対策を規定しているわけではない。

まして巨大地震による原発災害にたいする防災計画などは視野の外であった。

地震対策を進めている静岡県がこの協定書で事足れりとするわけにいかない。

協定は協定として別に原発災害にたいする防災対策をつくらなければならない。

こうして作成されたのが、「静岡県地域防災計画原子力対策編」であった。

これは七九年三月の米スリーマイル島原発事故のあと原子力安全委員会が作成した「原子力災害にたいする防災計画指針」にもとづいてつくられたものだ。

この対策編の細部はのちに事故の想定に即して述べるとして、かいつまんで要点を記すと、まず原発災害が起った場合、県庁に災害対策本部が設置されるとともに現地の浜岡町にも現地本部が設置される。

地域ごとに避難場所が決められ、避難の方法や避難場所での行動も規制される。

医療活動としては、被曝した住民にたいする緊急措置としてヨウ素剤を投与したり、除染を行い、ひどい場合は浜松市や静岡市などの病院に収容する。

避難先の建物は地震でこわれたり窓ガラスが割れたりすれば放射能を遮る避難所としての役目がなくなるから、建物の耐震性には十分留意する、等々である。

県のつくったこの対策編に対応する浜岡町と周辺各町(御前崎、相良、小笠、大東の四町)のさらに細かい地域防災計画は、大枠は作成されているものの、細部は検討中である。

さらに静岡県では中電と別個に協定を結び、地震発生直前の安全対策として東海地震の警戒宣言が発令された場合、浜岡原発の運転をできるだけすみやかに停止することにしている。

もっとも、これには電力パンクを起こさないよう「電力需給動向を勘案しながら」という但し書きつきである。

だが、こうしたもろもろの対策や措置が、緊急の原発災害時にはたしてどれだけ役に立つだろうか。

浜岡町も原発災害に関する地域防災計画の細部を現在見直中だが、基本的な骨子となるものはすでに「浜岡町地域防災計画原子力災害応急対策計画」およびこの計画の「実施要領」として公表されている。

この計画および実施要領と先の静岡県地域防災計画原子力対策編をもとに、静岡県と浜岡町が地震で原子力災害が起った場合、町民はどういう脅威にさらされると予想し、それにたいしていかなる具体的な措置=対策を講じようとしているのかを見てみょう。

以下に述べるのは、地震予知の警戒宣言が出されないまま、大地震に見舞われたと仮定した場合である。

一九××年春の日曜日の昼さがり。心地よい風が吹き、天気は晴れ。各家庭では昼食もすんで一服という頃、かすかな揺れが人々の五感に伝わったと思った一瞬、ズシーンと激烈な揺れが東海地方一帯を襲った。

浜岡町でも田や畑、道路がヘビのように上下、左右にのたうち、家屋がゴーという低い悲鳴とともに崩れ落ちる。

断絶的に襲う激しい揺れは数分もつづいただろうか。さて、浜岡原発の厚い外側のコンクリート建屋には、いちおう異常は認められない。

だが、内部では原子炉格納容器内外のパイプなどに亀裂が生じ、思わぬところから放射能が排水や空気の中に混じって外部に洩れ出した――としよう。

市故発生後、直ちに中電は定められた電話や防災用の無線などを使って、静岡県庁や浜岡町、警察署などに事故発生の第一報を報告する。

報告を受けた浜岡町はこれを町内の消防団、小中高等学校、福祉施設、病院、自主防災組織(町内会)などに緊急連絡、同時に町の災害対策本部を設置する。

一方、県当局は原発周辺の予想被曝線鴛が一定以上(五〇〇ミリレム以上)になる場合、直ちに知事名で県庁に災害対策本部を、浜岡町の環境放射線監視センターに現地本部をそれぞれ設置して、浜岡町など関係する市町村にあらかじめ定められた応急対策の実施を指示する。

浜岡町はこの指示を受けて、行政無線や有線放送、広報車などを使って町民にコンクリート建造物などへの屋内退避や避難を呼びかけることになる。

退避や避難の翁準は壯幽によると、

①全身外部被曝線量が一~五レム(甲状腺線量で一〇レム~五〇レム)の場合、

②全身五~一〇レム(甲状腺五〇~一〇〇レム)の場合、

③全身一〇レム以上(甲状腺一〇〇レム以上)の場合、の三段階に分かれ、

①の段階では乳幼児・児童、妊婦だけが自宅など屋内退避、

②の段階では乳幼児・児童、妊婦はコンクリートの屋内退避か避難、成人は自宅など屋内退避、

③の段階になると全員コンクリート屋内退避か避難、となる。

退避や避難は浜岡町の計画では、町内会長(自主防災組織の班長)をリーダーに、妊婦、乳幼児、病人、老人などを優先させつつ、警察や消防団の誘導で、町の災対本部からさし向けられる車で最寄りの学校や公民館、体育館など所定の場所へ退避、避難することになっている。

一方、知事は原子力被爆が予想される地区を人々の退避のあと交通規制して立入禁止とし、また、住民の動揺や混乱を防ぐため関係の市町村長と協力して、テレビ、ラジオをはじめ行政無線や有線放送、広報車などで適時必要な情報を住民に提供する。

つぎは医療措置である。浜岡町内の医療機関は各遐難所において住民にたいする放射能汚染の有無の検査(スクリーニング)や緊急医療活動を行い、同時に県からも医師団や汚染検査班などが派遣される。

各退避先では住民一人一人に「被災地住民登録票」が手渡され、事故発生時の居場所やその時の行動の申告によって、汚染の程度、加療の有無などがチェックされる。

チェック項目は、汚染された衣服の着替えの必要から洗剤、特殊洗剤などによる身体の洗浄、甲状腺被曝防止のためのヨウ素剤の投与、精密検査や入院治療の有無などである。

このチェックにより急性障害を生じない程度の被曝の場合は応急手当後、静岡市や浜松市の県立・国立病院に被災者を運んで除染や治療を行う。

被曝程度がそれ以上ひどい場合は、放射線医学専門の国立病院にヘリコプターで輪送されることになる。

最後は、飲食料である。放射性物質により水源や野菜、牛乳などの飲食物が一定以上汚染された場合――

これにも県の掲げる指標があって、飲料水でヨウ素131の濃度が一リットル当たり三〇〇〇ピコキュリー以上、キャベツなどの葉莢で同じく一グラム当たり二〇〇ピコキュリー以上、牛乳で同じく一リットル当たり六〇〇〇ピコキュリー以上の場合――、

飲んだり食べたりすることが禁止または制限される。汚染された農産物や水産物は、当然、収穫したり出荷したりすることが制限または禁止される。

|

|

さて、以上が現在までに明らかにされている、原発災害が起きたときの静岡県や浜岡町防災対策マニュアル(手引)である。

もちろん東海地震の場合でも、避難をスムーズにし、退避所となる建物が安全で放射能遮断機能を十分に果たすよう、マニュアルでは「橋などの耐震性を強化する」「窓ガラスの破損防止など避難者収容施設の耐震化を図る」などといったことが強調されている。

だが、原発災害とか地震は、個々別々に起きたとしても被害の大きさや人々のパニック状態を考えれば、防災マニュアルができたからといって筋言き通りすんなりいくものではない。

ましてこれが同時に起った場合、マニュアルで書かれた対策などは絵に描いたモチにも等しくはならないだろうか。

たとえば静岡県が東海地震の被害想定に使った地震発生時の気象条件「春又は秋の昼食頃、風速毎秒五メートル」を生かして考えれば、町界の端から端まで一〇キロ足らずの浜岡町などは風向きが悪ければ、地震発生後、すなわち原発事故発生後、約半時間で放射能の風が町全体を覆うことになる。

だから、地震発生後遅くとも三〇分以内(原発に近いところはそれこそ五分とか一〇分以内)に、マニュアルで書かれたように「町内会単位で警官や消防団員誘導のもと、妊婦や乳幼児を先頭に最寄りの退避所に安全に避難する」などということは、ちょっと考えただけでも現実離れしていることがわかるだろう。

それはさておき、横倒しになったりペチャンコになった地上の建物を避け、あちこちから上がる火の手の下をくぐり抜けて運よく退避所にたどりつけたとしても、その退避所自体はどうなっているだろうか。

静岡県や浜岡町の期待通り、はたして窓ガラスをはじめ建物の気密性を保持する機能がそのまま保たれ、元通りのまま建っているだろうか。

退避所が小中学校や公民館となっている以上、よほどの耐震補強をしない限り考えられたいことであろう。

窓ガラスが多数割れたり欠けたりしておればせっかくコンクリートの建物に避難しても放射能は容赦なくふりかかり、退避所は放射能防護という肝心な点では何の役にも立たないわけである。

問題はまだある。浜岡町の人口は一九八〇年六月一目現在一万九二一○人だが、退避施設の収容能力は人口とほぼ同じの三七ヵ所合わせて二万人しかない。

これらの施設がこわれたり窓ガラスが割れたりして退避所として使用できない場合は、屋内退避できなかった人々は、ただ着のみ着のままでひたすら風上へ逃げる以外にない。

避難には原則として災害対策本部が差し向ける車両でと、浜岡町の防災計画には記されているが、道路も満足でない状態で、これもまた絵空事である。

また仮りに安全な退避所に避難できたとして、うっかり外にも出られないので内部はスシ詰めの状態である。

放射能汚染された飲食物をたべるのは禁止・制限されるが、飲料水や食料はどうやって確保するのだろうか。そんな状態のなかで、被曝者の除染=洗浄などができるのだろうか。被曝者を静岡や浜松、県外に運ぶにしても、交通網はズタズタになっているからこれも簡単にはいかないだろう。

浜岡町に限らず程度の差こそあれ、こうした状態は浜岡周辺市町村のどこも同じである。

たとえば浜岡町の隣り町・相良町。

人口二万五三一〇人にたいして退避所となるコンクリート建物(小中高校などの公共施設)の収容能力は一万一千人程度だという。

全人口の半数以下という現状だ。

要するに、地震で浜岡原発が放射能もれなどの事故を起こした場合、対策は完全にお手上げで、浜岡町をはじめ周辺市町村の住民はほとんど逃がれるすべはないということになる。

防災計画を作り直していくら工夫をこらし、事細かに作成したところで、それはやはり机上の空論でしかあるまい。

浜岡原発から空気中に放出された放射能の流れはむろん静岡県内だけととどまらない。

だから原発破損の恐怖は静岡県民ばかりではなく、首都圈をも直撃する。

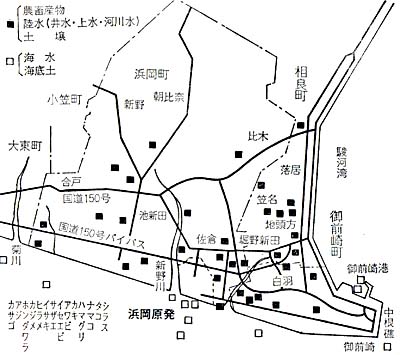

ここに一つ、興味深く、かつ重要なデータがある。

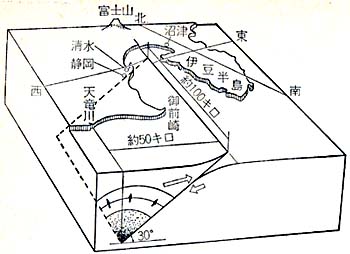

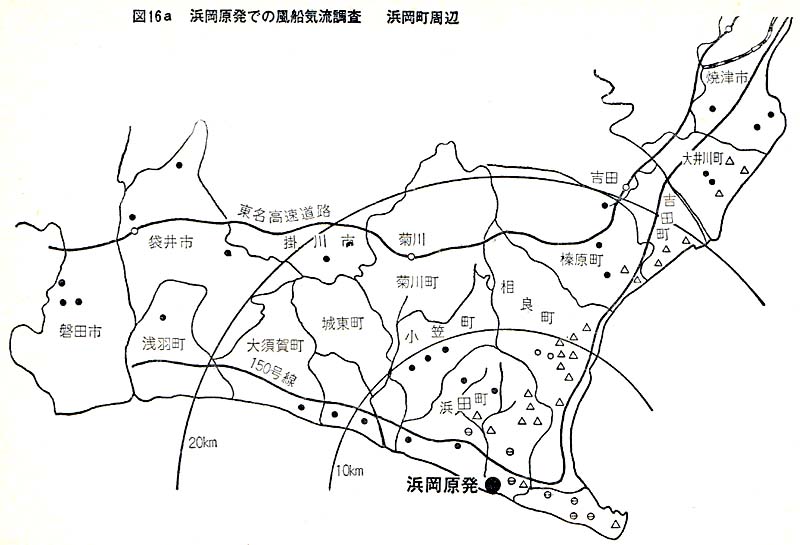

一九七一年の一月から五月にかけて、原発に反対している公害対策静岡県連絡会議が五回にわたって行った、風船による浜岡の気流調査である。

その調査方法は、浜岡原発の敷地内(当時は建設予定地)から一回に数百個の水素ガス風船を返信用のハガキをつけて飛ばし、風船の到着地点から届けられたハガキをもとに「風船気流マップ」をつくるもので、放射能漏れの事故の際、放射能がどこまで拡散するか、住民の手で調べようというものである。

その結果のポイントを同連絡会議のパンフレット(『公害と静岡県民』第二号)から拾ってみよう。

○第一回調査(七一年一月二日)西の風、風速五メートル=揚げた風船二〇〇個、回収ハガキなし

○第二回調査(同二月十四日)東の風、風速一メートル=揚げた風船七五〇個、回収ハガキ二六枚

○第三回調査(同三月七日)西の風、風速一〇メートル以上=揚げた風船四〇〇個、回収ハガキ八枚

○第四回調査(同三月二十六日)北北東の風、風速三メートル=揚げた風船六〇〇個、回収ハガキ三八枚

○第五回調査(同五月二十三日)南の風、風速三メートル=揚げた風船七五〇個、回収ハガキ五〇枚〔全五回調査の合計〕=揚げた風船二七〇〇個、回収ハガキ一三二枚、回収率四・九%。

|

|

これをまとめたのが図-16(ただし、五回目の分は含まれていない)である。

図からもわかるように、風船の落下点は確かに浜岡を中心に静岡県内中西部が多いが、上空の強い西風によって、風船は伊豆半島の付け根付近をはじめ、横浜、東京、千葉、さらには水戸以遠まで飛んでいっている。

この調査結果について、回収率四・九%というのは調査として不完全、という声が聞こえてきそうである。

確かに、この数字だけだと低いように見える。だが実情は違う。なぜなら、風船が人の住む所に、それも木などにひっかかりもせず落ち、人に拾われること自体がめずらしいと考えた方が自然だからである。

またたとえ拾われても、必要事項を書込んでポストに投函する手間をいとわぬ人は、そのうち何人いるだろうか。

こう考えれば、回収率四・九万は決して低い数値ではない。

首都圏にはもっと数多くの風船が飛んでいって、あるいは東京湾などの海上に落ち、あるいは山問部に落ちたかもしれない。

また市街地に落ちても、泥にまみれ、拾われないままになったかもしれない。

ハガキー枚が風船何個分にも相当するのである。

この調査から得られる結論は、もはや言わずもがなである。

浜岡原発にもしもの事態が起れば静岡県だけではなく、首都圏も汚染される。

その意味では、程度の差はあれ、浜岡など東海地方と首都圏は、東海地震だけでなく、原発災害においても一蓮托生であり、「浜岡原発は大丈夫か」という地元・浜岡の不安は、そのまま首都圈の人口密集地帯を直撃するのである。

にもかかわらず、東海地震には大さわぎする首都圏が、浜岡原発にはほとんど全くといってよいほど無関心なのはどうしたことだろう。

いまさらながら、通産省や科学技術庁、電力会社の「原発は安全」という、官民一体のPRの効果とその浸透ぶりを思い知らされるのである。

近い将来ほぼ確実に起るとされている東海地震で、直接の、激しい影響が予想される原発は、もちろん全国で浜岡だけである。

その意味で浜岡原発は特別である。だが、日本全国を見渡した場合、地震にたいして危険な原発は何も浜岡だけではない。

先に引用した『日本の活断層』を見るまでもなく、日本は地震国であり、大規模な活断層が到るところに走っているうえ、地盤はもろくて弱い。

こうした地盤の上に建つ原発が十分な耐震性を保持することは困難なことである。

それをおして全国各地に原発を増設していくためには、どうしても浜岡と似たようなやり方で、地盤データの操作や危険なものを安全と言い換えることが行われざるを得ない。

国や地方自治体、電力会社などが一体となって、クロをシロと言い換えて原発建設が推進されているのだから、危険はきわまりない。

その点で、浜岡は決して特別ではない。地震にたいする浜岡の不安と恐怖は、そのまま全国各地の原発に広がる。

地震に危ないのは、ただ浜岡原発だけではないのである。

それでは具体的に浜岡以外の例を挙げよう。

たとえば東京電力柏崎刈羽原発(柏崎原発と略)である。

まず、柏崎原発およびその周辺の地盤(西山層)調査結果の一部を示した表-7を見ていただきたい。(注)

同一岩盤の地質調査でも東電のデータと柏崎・刈羽総合開発促進協議会(促進協)のデータとは全く違うし、同じ東電データでも当初発表値と釈明修正値とでは、これまたかなり食い違う。

(注) 柏崎原発に関しては和光大学・生越忠教授の指摘(『和光大学人文学部紀要』第一四号、「原子力発電所の安全性論争から明るみに出た地質資料ねつ造の問題」)と、当時の新聞記事などを参考にした。

|

表-7 柏崎原発とその周辺の岩盤(西山層)の調査結果

|

若干の説明を行うと、促進協のデータは、柏崎原発の建設を前提として促進協が六九年に行った地質予備調査の結果であり、東電データの釈明修正値は、東電の当初発表値が促進協のデータと大きく食い違っているため釈明を求めた柏崎原発反対同盟のたび重なる要求によって、やむなく東電が提供した「釈明資料」に記されている値である。

また釈明修正値欄が、大湊地区、荒浜地区、炉心位置の三つに分かれているのは、原子炉設置場所として当初比較的地盤の良い大湊地区が選ばれたのだが、同地区の近くに活断層が見つかったたため、設置場所が急遽、荒浜地区に変更になり、結果として合計三ヵ所の地盤調査が行われたという事情による。

表を見ればすぐに、東電の当初発表値は原発が立地している地盤の悪い荒浜地区のデータではなく、原子炉のない大湊地区のデータとほぼそっくりであることがわかる。

このうえ、地盤が悪いとされる荒浜地区及び炉心位置のデータさえ、促進協のデータよりも一軸圧縮強度に関しては平均してかなり高く、良好な値となっている。

つまり、この小さな表は、東電がいかに原発建設に有利なようにデータを操作したかを雄弁に証言している。

だが、これもあらかじめ促進協のデータがわかっていたからこそ、東電もデータの二重性、つまりデータ操作を認めざるを得なかったわけで、それがなければこうした事実は公けにならないまま闇から闇に葬られてしまっただろう。

電力会社のデータ操作(もちろん、国も大きな問題とならない限り、それにたいし少なくとも知らぬ振りをしているのだろう)がはっきり露見した例はそう多くはないが、柏崎などはその数少ない例の一つだ。

「柏崎の怪」は、しかし、これにとどまらない。

たとえば活断層である。柏崎原発建設当初、東電は敷地内に断層は存在しないと主張していたが、七四年は試掘抗内で調査に入った新潟大・松野教授などによって断層が発見されるや、一転して「断層はあるが、さしたるものではなく、原子炉設置に支障はない」と、見解を訂正した。

だが、現に田や道路を沈下・陥没させたり新築の家を傾斜させている、より大きく活発な断層(真殿坂断層)が敷地内を通っているという一部専門家の指摘については、現在まで、断層の露頭が敷地内に発見されていないために、終始否定している。

さらに、敷地内には、洪積層を切る新しい断層がその後発見されたのだが、これについても東電など推進側は、「断層らしき露頭はあるが、検討の結果、旧期の地すべり、ないし地すべり性の断層であると推定される」としている。

こうした態度は断切の長さの判定にも同様に現れる。

すなあち、柏崎原発敷地の東の信濃川沿いに活断層(気比ノ宮断層)が走っており、原発推進の立場に立つ地震学者によっても、延長は約三〇キロメートルにおよぶとされていた。

この活断層は地元の人たちの現地踏査によっても少なくとも長さ二五・五キロあることが確認されたのだが、これを国の原子炉安全専門審査会は、延長一七・五キロと判定した。

なぜ国の審査会は活断層の長さをこのように短かく“値切った”のか。

それは活断切の長さとそれによって引起こされる地震規模の間に、密接な相関関係があるからである(注)。

すなわち、活断層の長さが一七・五キロだとすると、M(マグユチュード)は六・九であり、地震の大きさ(=エネルギー)は長三二〇キロ=M七・三の場合の四分の一に減ってしまうからである。

敷地周辺で起こる地震が原発本体に与える影響を小さく見積ろうとする推進側の意図が、ここでもまた、よくわかる。

(注) 活断洲の延長距雎(L=単位キロメートル)と柏震の規模(M)との間には、次の経験式が成立することが知られている。

また、Mと地震波動のエネルギー(E=単位はエルグ)との間には経験的に次の関係式が成立すると

だからMが1だけ大きくなれば、地震のエネルギーは約三十二倍にもなるわけである。

原発建設が進み、それとともに全国各地で原発反対運動示高まるにつれ、電力会社をはじめとする推進側のデータ操作や事実隠しのやり方は、次第に巧妙になってきているとともに、共通点をもってきている。

前に述べた通り、たとえば浜岡で「二号機参考資料」に記された予備ボーリングのデータと本ボーリングのデータが食違った際に中電が持出した、数値が食違うのは「予備ボーリングの方のコア・サンプルをビニール袋に包まないなど扱いがズサンだったため」という釈明は、柏崎原発での東電の言い訳とそっくり同じであった。

手口から言い訳の方法までが酷似し、ステロタイプ化している。

電力会社間の密接な情報交換の“たまもの”であろう。

原発建設がつづくかぎり、今後ともこのような事実隠しのやり口はますます巧妙になり、共通化していくものと考えられる。

柏崎をはじめ各地の原発の事情にくわしい地質学者の生越忠氏は、こうした事実隠しやデータねつ造のやり方の共通化を指摘している。

(前掲論文など)私自身が浜岡で知りえた知見も加えつつ、生越氏の指摘をここで紹介しておきたい。

一つ一つがおどろくべき事実であり、読者にその事実を改めて知っていただきたいからである。

まず、事実隠しや地盤資料の改ざんの主なやり方には、生越氏によれば少なくとも次の五つの類型があるという。

① データの低い値を切捨てたり、最低値をごまかすこと。

② ボーリング・コアをさしかえて、地盤が堅硬であるように見せかけること。

③ 断層の存在を隠したり、認めようとしないこと。

④ 断層を活断層とは認めないこと。

⑤ 活断層の長さを実際より短かく認定し、それによって起こる地震の規模を小さく見積ること。

①の「低い値の切捨て」については、前述の浜岡原発の予備ボーリングと本ボーリングデータの食違いや柏崎原発の例のほかに、四国電力・伊方原発の例がある。

伊方の場合は原子炉の基礎岩盤のデータの一部(=一軸圧縮強度の数値)が四電と国側の地盤鑑定人の、いわば“仲間うち”で大きく食い違うことが、伊方原発設置許可取消訴訟の過程で明らかになった。

すなわち四電の提出したデータの最低値が国側鑑定人のデータの最高値とほぼ同じだったのである。

四電のデータは数値の低い部分のほとんどを切捨てた疑いがきわめて強いのに、国の鑑定人はいろいろな理由をつけて「この二つのデータは通常のバラつきを考慮すると、ほとんど一致している」などと強弁したのである。

このほか、各地の原発の最近の各種データ表示を見ると、最高値、最低値を示さず、平均値と標準偏差だけを示す傾向か強まっている。

これは不利なデータ、つまり最低値を公けにしないための手段と考えられないだろうか。

②の「ボーリング・コアのさしかえ」については、九州鳬力・川内原発の例がある。川内の場合は、採取したボーリング・コアのうち劣悪なコアを別の場所の堅硬な地盤のコアと差替えていたという。

この事実は、実際にボーリング作業に携った人々による内部告発であかるみに出た。

九電は当初データ捏造など話にもならないと全面否定したが、最終的には捏造の事実の一部を認めざるを得なくなった。

作業員の一人が国会(参議院科学技術対策特別委)で行った証言はこうである。

――「作業員として入ったとき、先輩や現場監督の掘り出した地層の標本(コア)が少ないときは、隣接のボーリング口から余った標本をもらって混入したりしていた。

私も二百十六号口を掘ったが同じことをした。

仲間や現場監督たちの間では、このことを“貯金”という隠し言葉で呼び、地層標本の混入や差替えは公然と行われていた。」(読売新聞、一九七七年十一月二十二日付)

③の「活断層隠し」について。これも先に柏崎の真殿坂断層の例などがあるが、ほかに川内原発では、敷地周辺の断層の存在の有無について通産省内部で意見の不一致が表面化した。

通産省工業技術院地質調査所の地質図では敷地北方の川内川の下流にかなり大きな断層が推定されているのに、同省原子力発電課の委託調査ではこの断層は存在しないものとされたのである。

のちに九電はこの断層の存在を認めたが、活動しない死断層だとしている。

④の「活断層否定」について。これに関しては、柏崎、川内、伊方など枚挙にいとまがない。伊方では敷地の仲合の伊予灘海底を走る中央構造線について、国側の地盤鑑定人は当初、活断層とは認めなかったが、その後、伊方訴訟の法廷で追及され、「活断層と思われる」と証言せざるを得なかった。

浜岡の敷地内を走るA断層(一号機直下)やH断層系(―、二、三号機周辺)にたいする国や中電側の見解も「活断層否定」の例であろう。

⑤の「活断層の短縮化」については、柏崎のほか伊方の例がある。

伊方の場合、中央構造線の活断層部分の長さが推進側の地質学者によって、最初は一〇〇〇キロ以上と主張されていたのに八〇〇キロ、ついで一〇〇キロにまで短縮された。

以上、生越氏の指摘を軸に、国や電力会社の手口の共通項を検証した。

もちろん、このほかにも数え上げればキリがないほど多くのステロタイプがあるだろう。

一つ一つの事実を吟味すればするほど、改めて事の重大さに気づく。

全国至る所で、事実隠蔽、データ操作の工作が、公然とあるいは隠然と行われていると言っても過言ではないからである。

浜岡は決して「特別」ではなく、全国の多くの原発に地震の危険がしのび寄っているのである。

top

****************************************

|