|

****************************************

Index 一章 二章 三章 写真集

二章 「私たちは日本人だ」残留日系人の訴え

1 生きていた「戦死」元日本兵――オダ・ケイゾー74歳 top

|

戦後五一年もたって日本ではとうの昔に「戦死」の扱いをされ、広島県には墓まである元日本兵が見つかったと聞きダバオ市郊外のディゴスの町へ行く。

七〇歳を過ぎて、病気がちという話だったが、会ってみると思ったより元気そうだ。

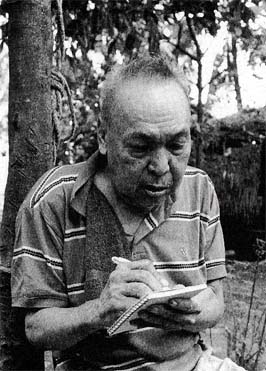

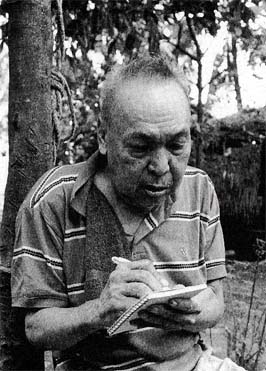

まず持参したノートに名前を書いてもらうことにする。

かなり時間をかけて書いた文字はたどたどしいが、「小田」だけは、かろうじて判読できる。

あとは片力ナの「ツ」のような字が二つ並んだだけ。

文字も言葉も、長い年月使わないでいれば、すべて風化し、忘れてしまうということだ。

覚えている日本語は「赤とんぼ」くらいだった。

右目はそれほどでもないが、左目は全く見えない。

オダ・ケイゾーは、戦前、マニラ麻の栽培に従事するため入植した、広島県山県郡加計町出身の父、小田浅一と、現地バゴボ族の女性との間に生まれた。

ケイゾーの出生はダバオ駐在領事に届け出があり、入籍と同時に日本国籍を取得した。

大正十一(一九二三)年七月生まれで、現在七四歳だ。

しかし、通訳を通して本人に聞くと、生年月日はわからない。

年齢はおおよそ八二歳という答えが返ってきた。

これでみても、歳月を超越した暮らしだったことが想像できよう。 |

日本語で名前を書こうとするオダ・ケイゾー

|

戦争中、オダは日本国籍ゆえにダバオで現地召集され、大日本帝国陸軍の兵士となる。

多くは語らないが「フィリピン人を殺したこともある」と言い切った。

戦争末期、一九四五年四月に米軍がコタバトに上陸し、ディゴスを占領したあとダバオヘ進攻したとき、日本陸軍はタモガン山中の奥地へ敗走した。

部隊から離れたオダは、敗戦後もフィリピン人の報復を恐れて、フィリピン最高峰アポ山(標高二、九五四メートル)山麓のジャングルに潜んでいたという。

戦後は、アポ山のふもとに住むバゴボ族の一員となり、ほとんど外界との接触を断つ生活をつづけていた。

行方不明になったオダに対して、日本の公報は「戦死」扱いにした。

命からがら日本に帰ることができた父、浅一は、広島県の加計町に息子の墓を建てたあと、七六年に亡くなっている。

オダ・ケイゾーは、医者もいない山奥で、「いつ死ぬかわからない自分をディゴスの町におろしてくれたこと」に、感謝の言葉を口に出した。

よほどありがたく思ったのだろう。

「戦死」したと思われていた日本兵の生存確認は、フィリピンでは二十数年前の、小野田寛郎(ひろお)元少尉以来のことだ。

オダを見つけ出し、馬やヘリコプターまで使って町に運んできたのは、日弁連(日本弁護士連合会)の西田研士弁護士を中心とする「残留日本人法律支援センター」である。

山奥にいても、いやそれだからかもしれないが、オダ・ケイゾーには十七人の子供があり、それぞれ平均七人の孫がいるという。

一二○人もの一大ファミリーだ。ただ一つ気になったのは、戦中・戦後の話をしている時、しばしば息をつまらせ、涙をぬぐっていたことである。

理由は聞かせてもらえなかった。

|

ボランティアに助けられて移り住んだ家

|

2 三度と戦争はイヤだ」――サカイ・ノブイチ82歳/タツコ70歳 top

|

二階の住いはだいぶ痛んできた

|

タツコの実父・上利市祐は上の写真

|

戦争による一般民衆の被害は、けっして一様ではない。

日系二世同士が結婚したサカイ夫妻の場合は、戦後日本に送還されたが、フィリピンとは大きく違う気象条件の下で長男を失い、日本では生活できずに、再びフィリピンに戻るという、数奇な運命をたどった。

二人の父は、ともに山口県出身の日本人。

一九〇三年にルソン鳥に渡り、ベングット道路の工事現場で働き、その後はマニラ麻の栽培を最初に手がけた太田恭三郎に連れられて、ダバオの地を踏んだ。

ノブイチは一九一七年、タツコは二七年の生まれで、ともに母親は現地のバゴボ族の出だ。

タツコの旧姓はアガリ(上利)である。

父親同士が同郷の出身で、しかも異国の地できびしい開拓の労苦をともにしたこともあって、サカイ家とアガリ家は親交があった。

ノブイチの父親は四〇年に病死。

ノブイチ本人は、四一年に戦争が始まって日本軍がフィリピンに上陸してから、軍属として軍に協力させられた。

そこでの仕事はもっぱら野菜づくりで、日本兵に食糧を供給するのが仕事だった。

その後は戦争が激しくなり、転属を繰返したが、「言葉ができたので、仕事は比較的らくだった」とその頃をふりかえる。

「日本が敗けた時には、山に入った軍隊は散りぢりになり、それが別れでさ。デマがとんで、あと一週間もすれば日本軍が助けにくるなんてうわさもあった」

一方、クツコも山へ避難したが、父・上利市祐(あがりいちすけ)はそこで死亡。

敗戦後はアメリカ兵のトラックに乗せられて、ダリアオン収容所へ入ることになる。

「うちの人はもう死んだと思っていましたが、最後のトラックで出てきたんです」

――その年、一九四五年に、二人は一緒に日本送還の船に乗り、ともに郷里の山口県へ帰った。

十一月、船は浦賀に入ったが、常夏の国フィリピンからくると寒さがこたえた。

着のみ着のままで、おむつの替えもなかった。

そのため長女が肺炎を起こし、とうとう死んでしまったことが、いまもタツコにはくやまれる。

日本について間もなくのことだったから、なおさら「来るんじゃなかった」という後悔につながったようである。

「日本に着いた途端、貧乏生活でしだからね。

あの頃が日本は一番苦しかったんじゃないですか。

みんな外地から引き揚げてくるけど、食物も何もない」

たしかに敗戦直後の日本は、まさに飢餓状態だった。

復員した軍人は失業者の群れとなり食料品も生活必需品も絶対的に不足する中で猛烈なインフレ(物価上昇)が進行した。

町という町が空襲で焼け野原となり、国民が飢えで苦しんだのも、すべては戦争がもたらしたものだ。

「あんなつらいことはなかった」

――ノブイチが嘆くのも食物のことだ。

「フィリピンなら、ヤシの木にのぼって実を採ることもできる。

山の木や草だって、食べられるものはみんな食べた。子供の頃から慣れているからね。

ところが日本では、それができないのがつらかった」

ノブイチは道路工事の土方になった。

山口県の岩国から広島まで、毎日汽車にゆられて働きに出た。

まだ若かったから、仕事はつらくても、そうこたえなかったようだ。

しかし、親類に居候の生活は肩身が狭いし、食糧事情の悪い中で、三人の子供を育てるのに、ノブイチ夫妻は疲れ切ってしまった。

ついに決意して、一家は再びフィリピンに戻り、住み慣れたダバオの地で暮すことになる。

一九五二(昭和二七)年六月のことだった。

戦争さえなければ、あんなつらい思いをすることはなかったに違いないと いまだにタツコは戦争を憎んでいる。

戦争という巨大な暴力は、親兄弟をバラバラに引離し、人間の運命を大きくゆがめずにはおかないその一例が、ノブイチと実弟コウイチとの二人の関係である。

日本に送還されたノブイチと違ってコウイチは日本へは帰らず、フィリピンに残った。

しかしそこに待っていたのは、戦争中、日本軍が行なった残虐行為への報復である。

戦後は「サカイ・コウイチ」の名を捨て「コンスタンシオ・アモイ」の名で通した。

兄と同じく、日系二世の妻と畑を耕し、子供を六人育てたが、小学校の二年までしか通わせることができなかった。

子供の教育に金をかける余裕がなかったということだ。

しかし、コウイチはさいわいにして父親が、兄のノブイチを含めて八人の子の出生を、山口県の本籍地に届け出ていた。

九五年に集団帰国した三二人のうち、戸籍が判明した一○人の一人として、はれて日本のパスポートを手にすることができた。

これからは、子供たちは自由に日本に働きに行くことができる。

兄ノブイチにとっては、日本は、“失意のもとに去らざるをえなかった国”だが、弟コウイチにとっては、長年の願いが実現した“夢の国”のように映る。

実の兄弟でありながら、二人が父親の祖国を見る目は、はっきり明暗をかけている。

八〇歳を超えたノブイチが、今、日本に望むのは、戦争中日本軍の一員として働かされた代償である。

「私たちが生きている間に、恩給を出して欲しい」と繰返し要望した。

妻のタツコが繰返し言ったのは、「二度と戦争はイヤだ」という言葉だ。

「アメリカ軍の爆撃で、すぐ隣にいたおばあさんがパッと焼け死んだ。こわかったよ、あの時は。

もう生きていられると思わなかった」

――こう話すタツコの表情は、恐怖にひきつっているように見えた。

|

手を合わせるサカイ・ノブイチ

|

幼い子供たちも戦争に協力させられた。

1944年海軍施設部隊入隊(ダバオ会提供)

|

3 日をやられ医者にもかかれない――ハヤシダ・ドイ84歳 top

一九二一年生まれで八四歳のハヤシダ・ドイは、熊本県出身でアバカ(マニラ麻)栽培に働きにきた林田ミネツキの一人っ子。 母はバゴボ族の出だ。

小さいながらも店があり、本人は漁師として働いていた。

けっして豊かとはいえないまでも、それなりの暮らしをしていたが、戦争ですべてを失うことになった。

戦争中、四三年に軍属として徴用され、炊事班で働かされた。

フィリピンにいた、民間の日本人と日系人のうち、成年男子は軍に徴兵または徴用され、直接アメリカ・フィリピン軍との戦闘にかりたてられた。

婦女子も飛行場づくりの手伝いに出された。

それまで、ダバオ日本人社会繁栄の象徴だったアバカ畑は、荒れ放題となり、アバカを拔いて野菜畑への転用が軍の命令で広がっていった。

兵隊たちの食料を調達するためである。

軍の炊事班の一員として、「お国のため」二年間働いていたハヤシダ・ドイも、敗戦時は山に逃げて、命からがら生きのびることができた一人だ。

ハヤシダが今一番困っているのは、目が見えなくなったことだ。

全盲ではないが、地面もうすぼんやりとしか見えないから、歩くのが不自由になった。

九〇年頃まで、ココア畑の消毒係として働いていた時に、ココアの実に虫がつかないように噴霧器で消毒する。

その煙が目に入ったからだ。

最初は、目から涙が出るくらいでそう気にもかけなかったが、二年以上もそれを続けているうちに、しだいに視力が衰えてきた

。医者に行かなかったのは、その金がなかったからだ。

もう一度、目が見えるようになりたい、そして自由に歩きたいというのが、ハヤシダの訴えだ。

「軍属として、すべてをなげうってお国のため、日本のために働いたのに、この年になっても日本政府からは何の補償もない。

せめて目の手術を受けられるように、何とかしてもらえないものか」と真剣だ。

|

しかし、ハヤシダの戸籍謄本は、まだ見つかっていない。

不自由な身体を押して、ダバオ市内の日系人会に出向いたりするのも、「まず子や孫が日本へ働きに行けるようにする」ためで、それで稼いでくれれば「自分の目の手術も受けられる」という願いからだ。

目が不自由だ

|

戦争中軍属たったハヤシダ・ドイ |

4 最高の苦しみは今の貧困生活――イワオク・トシコ65歳 top

ダバオ市内から南西へ約二五キロ、そこから今もガタガタの道を入ったところがバラカタンだ。

途中、人を屋根の上まで乗せ、人と荷物を満載したトラックとすれ違う。

“定員オーバー”もいいところだが、元々この地方では、定員などという概念がないのかもしれない。

山から町へ出るには、こうしたトラックかジープニーに乗る以外に交通手段はない。

朝夕は子供たちの通学にも使われている。

「この間、スコールで道が悪くなったところで、満員のジープニーが横倒しになり、子供を含めて一〇人が死んだ」と聞く。

日本でも交通事故は日常茶飯事だが、フィリピノの事故は別の意味ですさまじいものだ。

イワオク・トシコという名は、案内してくれたクワエ・テルマが聞き出してくれたが、ローマ宇ではTOSHIKU IWAUKOと書き、どちらが正確な日本名か、定かではない。

他の日系人と同じように、戦後はROSINDA BANGCASという、母方のフィリピン名で通してきたからだ。 |

馬にのって畑の草刈に行く姉弟

|

トシコの父が日本人了熊本県の出身だという記憶はあるが、自分の誕生日は忘れてしまった。

二十(はたち)の頃、フィリピン人との間に生まれた長男が四五歳というから、およそ六五歳という見当だ。

子供は一二人、孫は二二人。バナナ園で慟く長男と一緒に住んでいる。

これまでに一番つらかったことは何かと聞くと、「今が一番苦しい」とこたえた。

大世帯で収入が少ないから「毎日の生活かつらい」という。

五十数年前に経験したきびしい過去を忘れたわけではなかろうが、トシコにとっては、自分が年をとって何もできないだけに、現在の暮らしのつらさがよほど身にしみているに違いない。

悪いことに、孫の一人が車にひかれて片足を切断した。

イワオクの場合も、日本人の子だと証明する書類は見つかっていない。

| 二人の息子は「日本へ働きに行きたい」と言っているが、貧しさのため「小学校しか出せなかった息子たち」でつとまるかどうか、トシコは心配だ。

イワオクファミリー

|

貧しさをうったえるイワオク・トシコ

|

5 未だ消息不明、ダバオで消えた父――ナイトウ・シオリ59歳 top

「私の身体には、日本人の血が七五パーセント流れている」と語るナイトウ・シオリ。

母・内藤松江が、日本人の祖父と少数民族バゴボ族の祖母との間の生まれで、父ヒサオは岡山県川上郡出身の日本人だからだ。

なるほどシオリは、七五パーセント日本人の血をひく、日系三世ということになる。

父がダバオに入植したのは、マニラ麻の栽培で働くためだ。

その父ヒサオは、戦争中は徴用されて、トラックで野菜を日本軍に運ぶ仕事についていた。

ところが、敗戦の前の年の秋以降、父はぶっつり連絡を断ち、いまだに消息不明という。

一九四五年、米軍上陸と同時に避難命令が出て、祖父母と母の兄妹と一緒にジャングルを逃げまわった。

三八年生まれのシオリはその時七歳、幼い弟や妹を連れていた。

その後収容所に入れられたが、たよりにしていた祖父は日本に送還され、シオリと弟、妹は、母とともに残された。 |

「75パーセントは日本人の血」

と語るナイトウ・シオリ

|

ナイトウの家の中に

かざってあるキリスト像

|

父も柤父もいない戦後の生活は、苦しかった。

母・松江は、中国人の家で女中奉公をしてシオリたちを育てたが、夫ヒサオ(父)と生き別れになった母は、食べるため二〇歳も上の中国人と再婚した。 |

その後、単身で帰国した祖父が死亡したという便りが届いたが、日本に帰ったと思われている父ヒサオの消息はわからない。

戦争というものは、直接戦争にかり出される戦闘員(兵士)だけでなく、多くの非戦闘員(女・子供や老人)までも犠牲にする。

しかも、そこには必ず生き別れや一家離散をもたらし、その悲劇が後々も続いていく。

ナイトウ一家がそのいい例だ。

シオリが住むアパートは、中国人が経営する会社のもので、夫がそこの運転手を長年やっているから、その家の管理もまかされている。

シオリの子は七人。二人の男の子は、日本で働きたいという希望だ。

それが実現する前に、娘のグレースが「日本・フィリピンボランティア協会」の世話で一年間日本に留学し、今ではダバオの日系人学校で、日本語を教えている。

6 “財産目当てか”と言われた日本の親類訪問――ナカヤマ・ヨシコ67歳 top

|

左半身が不自由なナカヤマ・ヨシコ

第二次大戦中、ダバオの日本陸軍病院の看護婦として働いていた。一九三〇年生まれ。

父・中山コウジロウは佐賀県の出身で、マニラ麻(アバカ)の栽培にやってきた。

バゴボ族の母との間に、七人兄妹。父は三九年に病死し、長男も病気で亡くなった。三男は戦死だ。

四二年に、働いていたダバオの陸軍病院が米軍の爆撃にあい、病院の機能はタモガンヘ、次にはスワワンまで、逃げ移っていった。

その後は母や伯父と一緒に山奥へ逃げた。

「それは苦しかったですよ。食物がないですからね。 |

部屋に仏壇をおき、左右に生け花と日本人形を飾っている

ダバオ日系人会教育センター付属幼稚園と小学校。

日本・フィリピンボランティア協会が支援

|

川のへりに生えている草や葉っぱを、手当たりしだいにつまんで食べました。

病気になっても薬一つなくて、大勢の日本人、日系人が山で死にました」

かろうじて生残った日系の民間人と日本兵は、敗戦後、アメリカ軍の手でダバオ市内のダリアオン収容所へ送られた。

日本人をつめこんだトラックが町を行くと、道々でフィリピン人から「ハポン(日本人)バカタレ」と大声でののしられ、石を投げられた。

収容所では、日系二世に対してアメリカ兵から、日本に帰国するかどうかをたずねられた。

その時の米軍の指示は、「一五歳以上は日本に送還、以下は母親と現地に残留」というものだったようである。

父親がすでにいなかったこともあって、二人の兄は一五歳を超えていたが、母と残ることを希望した。

ちょうど一五歳だったヨシコは迷ったが、「日本へ行っても、お父さんの親類は歓迎してくれないよ」と母に言われ、残留を決意した。

母や兄と別れるのがつらかったからだ。

現地に残ったものの、フィリピン人からさんざんにいじめられ、それがこわくて、その後学校にも行けなかった。

間もなくヨシコは現地にいた中国人と結婚し、九人の子供を産んだ。

「主人がよかったから助かった」とヨシコはしみじみ話す。

日本人の子ということでヨシコをいじめるフィリピン人と、夫がよく喧嘩した。

そのために彼は、いつもピストルを持っていたという。

自分が上の学校へ行けなかったかわりに、九人の子供には、全員大学教育を受けさせた。

八〇年の春、念願かなって、初めて父の郷里である佐賀県を訪れた。

交通費は、日本に引揚げたダバオ生まれの同級生たちが出してくれた。

しかし、夢にまで見た日本訪問は、“招かれざる客”に終ったようである。

すでに父の兄妹は他界しており、いとこから「財産目当てできたの?」と言われて、二の句がつげなかった。

中国残留孤児の訪日でも同じようなケースがあったが、財産などがからむと人道問題だけではすまなくなるようだ。

その後、脳出血で倒れたヨシコは、話はできるが左半身が不自由だ。

いつも新聞やテレビを見ている毎日である。

7 名乗り出なかった日本での親類探し――アラガキ・キミコ66歳 top

|

スルスルとヤシの木に登り実を落とす

一九九五年の集団帰国で、「夢のような思いで日本に行くことができた」と、今もそのよろこびを大事な思い出にしている一人、アラガキ・キミコを訪ねた。

ダバオ市からカリナンを経て、さらにその奥のデコボコ道を三キロほど行ったところが、ラクリン村だ。 |

伯父の写真を手にするアラガキ・キミコ

|

ハラワタがずれてしまうような大変な車のゆれで、とても普通の乗用車ではムリ、4WDのジープニーが正解だった。

日本に集団帰国した三二人の中で、雨の中でもこの人だけが、いつも素足でサンダルばきだったのを思い出すが、この山道や山の中で生活しているキミコにとっては、それがもっとも自然なスタイルというわけだ。

アラガキ・キミコは一九三〇年生まれの二世で、父は沖縄県の出身。初めて踏んだ沖縄の地で、案内してくれた「ダバオ会」のメンバーが撮った記念写真を見せてくれる。

新聞やテレビを通じて、親類さがしが当地でも本きく報道されたが、残念ながら彼女に関して名乗り出る人はいなかった。

それでもキミコにとっては、父が生まれた土地を訪ねることができたのが、無上のよろこびだった。

父はキミコが八歳の時に亡くなり、第二次世界大戦の戦火の中を逃げまわる中で、記念に残るものは何もないという。

「沖縄でも、大勢の人が戦争の犠牲になったんですね」――通訳を通してしみじみ語った言葉が、今も印象に残る。

子供が六人、孫二二人。本人を入れて二九人が近くに住んでいる。「アヨー」と叫ぶとみんな集まってくる。

そのうちに娘の夫が、山刀を手に、するすると大きなヤシの本に登り、青いヤシの実を切り落とした。

実を割り、中の水「ココナツ・ジュース」の味がまた格別だ。

山村の暮らしは貧しくて質素だが、周辺には食べるものがいろいろあるから、何とか生活はできる。

その点で、日系人に限ったことではないが、町場へ出たもののまともに働き口がない家の場合は、暮らしは格段きびしいものがあるようだ。

|

「アヨー」と呼ぶと子や孫が集まってくる

|

8 すべて捨てた日本人の証(あか)し――ダ・サイリラ66歳 top

|

結核をわずらっているクダ・サイリラ

フィリピン第二の島、ミンダナオ島の西の端にあるのがサンボアンガ市だ。 |

猟師のシンボル、網

|

ここからさらに西へのびるのがスールー諸島で、サンボアンガを含めて歴史的に、回教徒が多いところである。

この地方一帯に大きな影響力を持つ「モロ民族解放戦線」は、かっては反政府の武装闘争を行なっていたが、フィリピン政府との和平が成立し、地方政府の一翼をになっている。

それに反対する回教徒の過激派は、いぜん武器を捨てようとしていない。

さらに、全国的には国民の九三パーセントを占めるキリスト教徒が、ここでは少数派のため、逆にそのことに対する反発が強いようだ。

クダ・サイリラは、市の中心からはかなり離れたところで、小さな店(サリサリ)ストアを開いている。

本業は農業で漁師でもあった。

日本から渡った材木商の日本人を父に、現地人の女性を母を持つ、四人の男兄弟の末っ子だ。

父は軍隊に取られ、とうとう行方不明のまま。

米軍が上陸して来た時は、母と一緒に山へ逃げたが、三人の兄は、戦後食物のない中であいついで病死した。

父の写真や大事にしていたものは、日本人だとわかると殺されるから、みんな土の中に埋めて何もない。水牛もいたが盗まれてしまった。

サンボアンガは、ダバオから飛行機に乗れば五〇分のところ。

しかし、日本からの距離がはなれていることもあって、サンボアンガ周辺の日系人の子弟が、日本に働きに行った例はまだないようだ。

しかし、そのことへの希望は強い。

結核で今は海に出ることもないクダ・サイリラは、現地のイロカノ語で次のように語った。

「もう私も年で病気だから、日本へ行く機会はないだろう。

しかし、子供たちには、できるものなら日本へ行かせてやりたい」と。

クダの子は男四人、女四人で、孫も多い。

もう一つ注文するのは、戦争で行方不明になった父に対する日本政府からの補償である。

しかし、行方不明になった父の戸籍は見つかっていない。

9 五〇年目に訪れた“痛恨の町”――ハギオ・ユキトシ71歳 top

一九九五年一〇月のことである。

戦争中、自警団に加わっていたハギオは、自分が生まれ育ったこの土地で、自分が日本軍の残虐行為に手を貸し、三人のフィリピン人をその手で殺したことをかくそうとはしなかった。

それが知られているから、戦後五〇年たったこの日まで、報復を恐れて故郷のこの地に足を踏み入れることができなかった、ということだ。

「ここらは中川さん、石川さんの麻山だった。

あの大きな家は、日本人小学校の三笠校長の家だったところで、今も壁はそのまま。

その後ろに学校があった」。

さすがに懐しそうに説明してくれたが、何となく落着きがなく、足早にディゴスの町を立ち去った。

父、萩尾三平は熊本県の出身、母はダバオ州北部に多い少数民族、カラガン族のホセパ・セネンテだ。

ハギオ・ユキトシはその長男で一九二六年生まれ、下に六人の弟妹がいた。

ユキトシきょうだいが生まれたディゴスは、現在の南ダバオ州にあり、ダバオ市内からは五六キロ離れた地点にある。

父、三平は、ディゴスの隣町のハダノイに土地を持ち、そこでアバカを栽培していた。

ユキトシに正確な日本語と、“大和魂”を教育したのは、ディゴスの町で「その後ろにあった」と指さした、ディゴス日本人小学校だった。 |

手榴弾で飛んだ二本の指と

ひざの傷跡

|

一九九五年の、フィリピン残留日系人集団帰国のあいさつで、

「私は、あなたたちと同じ大和魂を持って、同じ戦争を戦った日本人です」と言ってのけた、その大和魂だ。

日本本土と同様の軍国主義教育で育った軍国少年が、第二次大戦中、疑いもなく日本軍の指揮下にあった自警団に入り、日本兵と一緒になってフィリピン人に立ち向かっていったということである。

一八歳になったユキトシは現地召集をうけ、水兵として戦闘に加わった。

四五年三月、アメリカ軍がミンダナすにに上陸し、部隊は山へ逃げた。

山を逃げまわっていたある日、上官の命令で濡れた手榴弾をたき火で乾燥させていた時のことだ。

信じられないような話だが、その手榴弾が突然暴発して、左手の親指と人さし指が根元から吹っとび、左ひざには破片が食い込んだ。

無残な手の傷とひざの破片は今もそのままで、初めてそれを見た時は、つくづく戦争の恐ろしさを感じさせられたものだ。

文字通り「戦争の傷跡」をそこに見た。

敗戦、ユキトシはダリアオンの捕虜収容所で、米軍の町戦病院に入れられ、傷の治療を受けた。

このまま収容所にいれば、あるいは日本へ送還され、日本で生活することになったかもしれない。

げんに、そうした道を歩んだ日系人が少なくないからだ。

しかし、母や弟、妹たちのことが気がかりで、ユキトシは収容所を脱走。

偶然出会った知合いのフィリピン人に、驚くべき事実を知らされる。

「ユキトシ、自宅へ帰るとあぶないぞ。帰れば、弟たちと同じように殺される」

弟のユキノブとユキマサは、日本軍の通訳や炊事係をしていたが、それを理由に抗日ゲリラに射殺されたという。

二人の子が殺されるのを見ていたユキトシたちの母ホセパもショックで倒れ、翌日亡くなったという話である。

今さらのように戦争中日本軍と一緒になって戦った自分たち日系人が、フィリピン人からいかに恨まれているかを知った。

それから八年間沖合のサマール島に逃れたハギオ・ユキトシは「アルツーロ・ハギオ」の名で逃亡生活を送ることになる。

そこで土着の部族の娘フローラと結婚し、四人の子が生まれた。

子供たちを養うため、農・漁業をはじめ大工、運転手にもなって働いた。

八年の歳月を経て、ハギオの一家はダバオに戻った。

しかし、その後も四十数年間、ユキトシは自分が生まれ育った故郷のディゴスに、足を踏み入れることはしなかった。

「フィリピンではハポン(日本人)と言われ、日本ではフィリピン人の扱いで日本人と認めてもらえない。

どちらが本当の私なんでしょうか。

戦争中、日本軍に協力してともに戦った私たちフィリピンの日系人は、言葉では言いつくせない困難な生活をつづけてきました。 私たちをハボンというフィリピン人のほうが正しい。

私たちは日本政府に日本人として認めてほしいからこうしてやってきました」 |

フィリピン日系人の代表の一人として、九五年に集団帰国した時のハギオ・ユキトシの訴えは、この人の過去を知る者にとっては特別の重みが感じられた。

この時はすでに「ダバオ日系人会」の会長職を退いていたが、ハギオはこの会が生まれる最初の頃から、日系人の活動に専念してきた中心人物だ。

遺骨収集や慰霊をはじめとして、経済活動や観光などでもダバオを訪れる日本人が年々増えてきているが、この地にやってきた日本人の間でハギオ・ユキトシを知らないものはいない。

「この年になって、日本に住みたいという気待ちはない。

ただ、死ぬ前に自分が日本人であることを認めてほしいだけです」

五十数年前に、日本軍人の一人として重傷を負つだユキトシは、日本人として認められれば、当然、恩給法の対象になり、それ相応の恩給も受けられるはずだ。

それはともかく、日本人としてのアイデンティティ(存在証明)は、まだ認められていない。

しかし、七〇歳を超えてもなお、ハギオは日系人会館の住み込み管理人として、日本とフィリピンをつなぐ日系人の活動に忙しい毎日を送っている。

このタムガン渓谷に日本兵と民間人が逃げ込み、多くの人が死んでいる |

10 ぼくは日系人ではない日本人――ヨギ・ヤスジ65歳 top

|

“山下財宝”さがしの墓荒らし

毎年七月一五日、ミンタルの日系人墓地では、「ダバオ日系人会」を中心に慰霊祭が行なわれる。

この墓地は“リトル・トーキョー”といわれたダバオの日本人社会の共同墓地だった。 |

「ぼくのお父さんです」と

写真を持つヨギ・ヤスジ

|

しかし、戦後は荒れ放題に荒らされていた。

それは、いわゆる“山下財宝”と呼ばれた幻の金塊さがしで、この墓地の慕石はこわされ、手当たり次第掘りかえされたからである。

山下財宝というのは、第二次大戦末期にフィリピン方面軍司令官だった山下奉文(ともゆき)大将が、どこかに金塊を隠したとされるもので、宝さがしは今も続いている。

一九九五年七月一五日、戦後五〇年目の慰霊祭でヨギ・ヤスジと会った。

三二年生まれで、父は与儀三郎。与儀の名からもわかる通り、沖縄の出身だ。

日本軍に徴用された父三郎は、敗戦直前、タモガンの山中でフィリピン人に銃殺された。

遺体はひどく損傷していたが、銀歯とぶらさげていた持ち物で本人と確認されたという。

タモガン川の上流へ向かって、兵士も民間人も逃げ込んだが、食べる物がなくて「子供たちはみんな栄養失調で死んだ」と、ヨギ・ヤスジは語る。

そして敗戦。「戦後の一〇年間、本当に苦しかった」――バゴボ族の母のもとに、敗戦時一二歳だったヤスジは、二人の弟と妹と一緒に残らざるをえなかった。

「日本人の生残りの子」といわれて、フィリピン人の子供たちから石を投げられ、いじめられたのはしばしばだ。

それを我慢して、フィリピン人の「マヌエル・ヨギ」で押し通した。

しかし、父、三郎が子供たちをきちんと日本国籍に入れ、日本人としての教育に力を入れていたことを、ヤスジは忘れなかった。

成人してからは通訳として生計を立て、「ぼくは日系人じゃなくて日本人と思っている」というヤスジ。

フィリピン人の妻との間に子は三人だが、長女は岐阜の縫製工場で働いている。

11 二人の息子がゲリラに殺された――カワバタ・アヤコ73歳

top

|

殺された2番目の息子の写真

ひっきりなしにジープニーやトラックが砂ぼこりをあげて通る、コロノンダの幹線道路に面して、カワバタ・アヤコの店がある。 エビ茶色の液体(ヤシ酒)を売る店だ。

この酒は朝採って昼頃までは芳香を発しているが、夕方近くなると発酵しすぎて酸っぱくなるというしろものである。

夜十一時まで店を開けているが、一人暮らしだ。

カワバタ・アヤコは、鹿児島県出身でダバオに入植した川端銀次とフィリピン女性との間に生まれた、日系二世。

五人きょうがいのうち三人がマラリアにかかって死に、父、銀次も戦前の一九三五年に亡くなった。

一歳違いの弟ツトムが、五〇〇メートルくらいの近くに住んでいる。

アヤコは三〇歳も年上のフィリピン人と結婚し、二人の息子がいたが、カワバタ家の最大の不幸はその息子をよりによって二人とも、「新人民軍(NPA)」というゲリラ組織に殺されたことである。

「あの山から降りてきた」と指さす彼方へ、まず弟の方のノボルが連れてゆかれて仲間に入るよう求められたようだ。

牧師だったノボルが仲間入りを断ったため、銃で撃たれて帰らぬ身となった。 |

ヤシ酒の店を営むカワバタ・アヤコ

屋根用のヤシの葉を編む

|

ノボル三九歳・独身だった。しばらくして八九年には、今度は兄のゴローが同じくゲリラに殺された。

八〇年代の終り頃までは、バスの乗っ取りを含めて、その種の事件が時々起きていたようである。

病床にいた一〇〇歳を超す夫を九六年に見送った。

アヤコは昼間は屋根用に売るヤンの葉を編み、夕方から夜は店に立つ毎日だ。

せめてものなぐさめは、ゴローが残した十一人の子供たち、つまりアヤコの孫たちだ。

二回目の写真を撮りに行った日には、マキを燃やして鉄ナベで里芋を炊き、かわいい孫たちのくるのを楽しみに待っていた。

「この子たちが、自由に日本に行けたら」というのがアヤコの願いだ。

12 外塀が日本語学習の“黒板”――カワバタ・ツトム72歳

top

カワバタ・ヤスコの店の前の大通りを渡って、山の方へ少し入ったところに、弟ツトムの家がある。

一九二五年生まれで、戦争中は日本軍の軍属となった。

敗戦後は米軍の捕虜収容所に入れられ、日本兵などの強制送還の際には、「お前はフィリピン人だから残れ」といわれた。

すでに父はなく、姉ヤスコと現地にとどまった。

カワバタ・ツトムの家の中には、ダバオ日系人会から送られた「アイウエオ」の大きなポスターが貼ってある。

時折日系人会から先生がきて、日本語の勉強会がここで開かれる。

外塀には、1から10までの数字が、日本読みのローマ字・ひらがなと一緒に書かれている。

塀が“黒板”に使われているわけだ。

子や孫たちに常時日本語を習わせているのを見るにつけても、日本への関心の高さがうかがえよう。

ツトム夫妻をカメラにおさめているうちに、近くに住むツトムの子や孫が集まってくる。

みんなで撮ろうかというと、ツトムが「アヨ―」と大声をかけた。

ツトムが二世、その子が三世、そして四世……。

たちどころに三〇人のファミリーがポーズをとった。 |

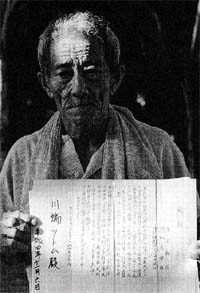

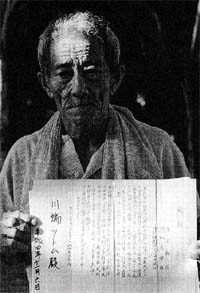

戦争中陸軍が第百師団に贈った

「感状」を持つカワバタ・ツト厶

|

|

カワバク・ツトムの家の外塀で、日本の算用数字の読みを教える

|

13 谷間の急斜面に隠れていた二年間――アヤベ・カズオ71歳

top

電化製品がそろう家の中 |

戦死した父がもらった勲章と自分の日本のパスポート |

フィリピンに残留した日系人の中で、正確な日本語を話す人は、きわめて限られている。

それはほとんどの二世たちが、戦後山に隠れたり、日本名を隠して、数十年も日本語が使えない生活を強いられてきたからだ。

アヤベ・カズオは、顔つきからして掛け値なしの日本人で、流暢な日本語を話す。

日本から慰霊や観光で人がくれば、通訳もかって出る。

しかし、アヤベは佐賀県出身の綾部良一を父とし、現地バゴボ族の女性を母に持つ、日系二世の一人である。

ダバオ市から西ヘー○キロほどのカテガンで生まれ、そこに今も住んでいる。

戦前、当地の日本人小学校を卒業後、さらに二年間「農民道場」という私立の農業学校で学んだことが、アヤベの日本語のうまさにつながった。

「農民道場」というのは、ダバオで麻栽培を大規模に手がけた、太田興業がつくった将来の幹部候補養成所。

そこを卒業後、徴兵検査で甲種合格となり、その後海軍に配属されて三年間、軍隊生活を送ることになる。

|

被弾した戦前の古河会社の跡

他の日系人に比べて、はるかに近代的なつくりの家の中に入ると、壁に二枚の叙勲の証書がはってある。

一枚は父良一、もう一枚は弟良明にあてたもので、「内閣総理大臣佐藤栄作」の名が見える。 |

戦死したアヤペ・カズオの父と弟に与えられた「勲八等」

|

敗戦の前の年、軍属としてササ飛行場(現在のダバオ空港)建設工事の監督をしていた父は、米空軍の機銃掃射を浴びて即死した。

間もなく弟も、陸軍片桐部隊の通訳をしていて、ジャングルの中で抗日ゲリラに撃たれ、死亡した。

二枚の証書には「勲八等に叙す」とある。

敗戦後、ダリアオン収容所に入れられたアヤべ・カズオは、「内地(日本のこと)へ行くつもりでいたが、佐賀は寒いし、食べるものもないと聞き、ただ一人の肉親となった母親のもとへ」帰った。

激戦でカズオも死んだと思っていた母は、泣いてよろこんだ。

しかし、そのよろこびもつかの間、ゲリラがひんぱんにやってきて

「日本人なら日本へ帰れ。帰らないと殺すぞ」と脅し、家の中にあるものを奪っていく。

いたたまれずカテガンの谷間の急斜面の狭いところに、まる二年間隠れていた。

水はあったが、煙が出ると見つかる恐れがあって煮炊きはできない。

時折、こっそり母が持ってきてくれる食物で、しのぐ日々だった。

命を狙われる危険が去ったあとも、日系人であるがゆえに、きびしくつらい生活が続く。

しかし、日本が経済の高度成長をとげ、フィリピンとの交流が正常化してくると、

「それまでと逆転して、フィリピン人が日系人とみると敬礼するようになった」という。

その後、アヤペ・カズオのもとには、戦争で亡くなった父と弟の弔慰金が、佐賀県にいる父方のいとこを通じて、日本政府から送られてきた。

これは、父親の戸籍にしっかりとカズオの名が登録されていたから、本人の申請にもとづいて支給されたものだ。

しかし、ダバオだけでも肉親を戦争で失った日系人があまたいる中で、日本政府から弔慰金が出たケースは、他にばとんど例を見ないようである。

戸籍がみつかったことで、カズオは日本国籍を回復し、日本のパスポートも取得した。

すでに日本へも何回か帰国し、福島で新聞配達、千葉で造園の手伝いなどで働いた経験もある。

アヤベは前妻と離婚し、再婚しているが、前妻の子八人が日本へ働きに行き、その仕送りもあって、家は立派になり、電化製品もそろっている。

そのこと自体はよろこばしいことだが、同じ日本人の血をひく日系人であっても、そのことを証明する書類がなかったり、あるいは見つからない人の場合と、家も暮らしも大きく違ってきているのが現状である。

|

日系人墓地の一角に立つアヤベ・カズオ

|

top

**************************************** |