|

****************************************

Index 第二章 第三章 第四章 第五章

第四章 日華関係の暗転

1 対日講和をめぐるかけひき top

中国代表権をねらう共産政権

無条件降伏しか日本を国際社会に復帰させるための対日講和の動きは、第二次世界大戦が終わった二年後、一九四七年からはじまった。

しかし、当時の米ソ対立、ソ連と大陸の共産政権との結託、英国の大陸接近などが障害となって、様々なトラブルが生まれ、結局、中華民国はサンフランシスコ講和条約から締め出され、対日単独講和のやむなきにいたるのである。

最初の提案者は、米国であった。一九四七年七月、米国は極東委員会を構成している十三ヵ国会議で対日講和条約草案を審議し、三分の二の多数決で決定することを提議した。

ところがソ連はこれに反対、中、米、英、ソ四ヵ国外相会議を開き、全体一致で決めるべきだ、と譲らなかった。

中華民国は、対茫卞る米、ソ間に立って再三調停にあたったが、ソ連は強硬な態度をくずさず、一応沙汰やみになった。

一九五〇年になって、二つの大きな国際的事件があった。

一つは同年二月、大陸の共産政権とソ連が結んだ「中ソ友好同盟互助条約」である。

この条約は、日本を”仮想敵国”として明記したもので、彼らのねらいの一つは、対日講和における中国代表権を大陸の共産政権に与える国際的情勢をつくり出そうとするところにあった。

米国、対日講和を急ぐ

続いて六月二十五日、朝鮮戦争がぼっ発した。この戦争は米国に共産主義の脅威をあらためて悟らせるものであった。

米国は無防備の日本を共産勢力の侵略から守り、自由陣営のなかに引きとめるために、対日講和を急ぎはじめた。

十月二t日、中国の駐米大使・顧維鈎は、ニューヨーク郊外のレークサクセス(国連本部の旧所在地)で米国務省顧問ジョン・フォースター・ダレスと会談した。

このときダレスは、それまでうわさにのぼっていた「対日講和七原則」の内容をはじめて明らかにした。それは、

①当事国は日本と交戦関係にある、いずれかまたはすべての国で、平和を成立させる意思を有する国とする

②日本の国際連合加入は考慮される

③日本は韓国(朝鮮)の独立を承認する

④日本は琉球諸島および小笠原諸島を、米国を施政権者とする国連信託統治におくことに同意する

⑤台湾、澎湖諸島、南カラフト、千島列島の地位については、英国、ソ連、中国および米国の将来の決定を受諾する――などというものであった。

ダレスの提案は、台湾および澎湖諸島の地位について、明確さを欠いていた。

これらの島は歴史上、種族上、法律上、事実上、ひとしく中国の領土の一部であり、一九四三年十一月のカイロ宣言でも「中華民国への返還」がうたわれ、さらに日本が無条件受諾したポツダム宣言の中でも再確認されていたことであった。

台湾の地位を凍結

顧維鈎の質問にたいし、ダレスは次のように説明した。

「米国は、しばらくの問、台湾の地位を凍結したいと思っている。

というのは、米国は、世界人戦が再び爆発するようなことがないよう切望しているが、その自信がないからだ。

ただし、台湾が、米国の敵視している者の手に落ちることは絶対に願っていないし、まして、ソ連に利用されることは望ましいことではないと考えている。米国は海軍、空軍を利用して、太平洋に強固な防衛楾を樹立し、一朝有事のさいは、アジア大陸沿岸をコントロールできる。台湾は、この防衛線の内に含まれる。

台湾の地位を凍結するのは、中華民国の地位を維持しようということにほかならない」

当時、大陸の共産政権は、台湾を含む中国の代表権を手に入れようと画策し、中ソ友好同盟互助条約を結んだソ連がそれをあと押ししていた。

自由陣営の一員である英国もまた共産政権を承認し、英連邦諸国もそれにならおうとしていた。 |

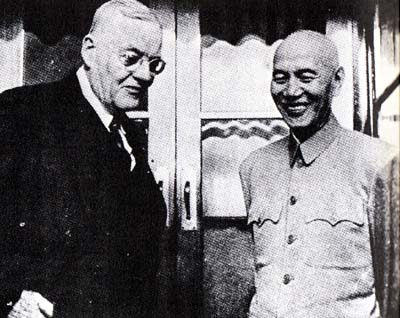

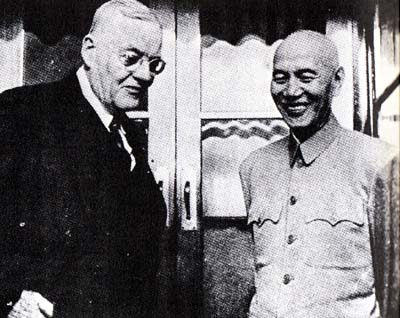

ダレス米国務長官(左)と談笑する蒋介石

|

世界を東西に分けた冷戦構造の中で「台湾問題」は焦点の一つとなっていたため、米国は“凍結”をはかったのである。

顧維鈎は十二月十九日、ダレスとの第二次会談で「台湾などの領土問題は、ポツダム宣言によってすでに明らかである。その所属について日本がいちいち追認する必要はまったくない」ことを明確にした上で、一九五一年一月二十二日、対日講和条約締結に同意するという中華民国の意向を正式に伝えた。

折衷案で講和から締め出し

三月末、米国は講和条約の第一次草案を関係五十三ヵ国に送付した。

ところが、四月中旬になって英国政府がこれに対案を提出、その中で「中国を代表して中国共産党を対日講和会議に出席させる」と主張していることが伝えられた。

七・七事変(慮溝橋事件)以来、日本と戦ったのは中華民国であり、日本が降伏した相手が中華民国であることは、歴史的事実である。

共産党が大陸でいかに勢力を拡大しようとも、中華民国が平和条約を結ぶべき当事国であることには、一点の疑問もないはずである。

このような英国の態度は、中華民国にたいするいわれのない侮辱であり、許すことのできないものであった。

ソ連あまた五月と六月、二度にわたって「対日講和条約は、米、英、ソおよび大陸の共産政権の四者外相会議で討議すべきである」と主張した。

ダレスはソ連の主張は頭からしりぞけたが、英国とは調整をはかろうとし、六月中旬、英国を訪問、労働党内閣の外相モリソンらと折衝した。

その結果は、六月十五日、ダレスから顧維鈎に伝達されたが、その内容はきわめて失望的なものであった。

「中国共産党の参加を要請すべきだという英外相の主張にたいして、私(ダレス)はかたく反対したが、英国もまた中華民国を参加させようという米国の提案に強く反対した。

最後に私は折衷案として、中華民国を除く若干の国家が日本と多数条約を結ぶ。

そのあとどちらの中国を選ぶかは日本の自主的な選択にまかせて、別途、二国間条約を結ぶことを提案した。

英国はこれに同意した。

これは貴国(中華民国)にとって不満足であろうが、十中九は貴国の意にかなうはずである……」

ダレスはさらに、秘密厳守事項として、顧維釣に次のように確約した。

「私(ダレス)は日本政府の貴国にたいする態度が非常によいことを知っている。

日本は必ず貴国と条約を結ぶことを願い、中共との関係を成立させることはないだろう」

2 日本、国際社会に復帰 top

サンフランシスコ条約調印

ダレスの英国に対する妥協案は、中華民国の主権にかかわる重大問題であり、受入れ

ることはできなかった。

六月十八日(一九五一年)、次の声明を出し、中華民国政府の立場を明らかにした。

『中華民国政府が、対日講和に参加する権利を持つことは、絶対に疑いを容れない。

中華民国政府は、ただ、平等の地位でのみ対日講和に参加できるのであり、差別的なものを含むどのような調印条件も、すべて受入れない。

中華民国の上述の厳正な立場に違反して締結されたいかなる対日講和も、法律上、道義上、その力を喪失するのみならず、連合国の共同作戦の歴史に永遠にぬぐいさることのできない過ちを留めることになろう。 その責任、影響の重大なことは、誠に私(蒋介石)のいうに忍びないものがある。

なぜならば、このような真実性を喪失した対日講和は、第二次大戦の真実の終結をもたらすことができないだけでなく、極東情勢の混乱をさらに深め、世界の将来に無窮の禍患のタネをまくことになるからである』

最終的な対日講和条約案は、七月六日、米国務省でダレスから顧維釣に手渡された。 しかし、その中には、すでに「中華民国」の名はなかった。

このような経緯をたどって、対日講和会議は、九月四日から、サンフランシスコのオペラハウスで開幕した。

出席したのは対日参戦五十五ヵ国のうち五十一ヵ国と、日本であった。

参加しなかった四ヵ国は、英ソの妨害によって招請されなかった中華民国と、条約案の内容に不満があるとしてボイコットしたインド、ビルマ、ユーゴスラビアである。

会議ではソ連代表グロムイコが、なおも大陸共産政権の参加を要求するなど、妨害戦術に出たが、すべて否決された。 また、日本代表の吉田茂(当時首相)は七日夜、講和条約の受諾演説を行った。 |

サンフランシスコ講和条約に署名する

日本全権・吉田茂

|

この中で彼は「中国の代表がここに出席されることができなかったことを最も残念に思うものであります」と述べ、さらに「共産主義の圧迫と専制を伴う陰険な勢力が、極東の不安と混乱を深め、公然と侵略に出ている。

この集団的侵攻にたいして、日本は自由国家の集団的保護を求めるため、米国と安全保障条約を結ぶ」と反共の立場を明らかにした。

九月八日、対日講和条約(サンフランシスコ条約)は、日本と連合国四十八ヵ国との間に調印された。

ソ連とポーランド、チェコの共産三ヵ国が、調印を拒否しただけであった。

二国間交渉に消極的な日本

同日夕には、日米間で交渉が進められていた日米安全保障条約が調印された。

こうして戦敗国・日本は、ようやく連合軍の占領を解かれ、自由陣営の一員として国際

社会に復帰する道がひらかれたのである。

このあと条約の批准をめぐって、日本国内では社会党、共産党が全面講和(交戦国のすべてと同時に講和)を主張して、はげしく反対したが、十月二十六日には衆議院、十一月二十六日には参議院が講和条約と日米安全保障条約の双方を承認した。

中華民国と日本との二国間講和条約の締結交渉は、米国の仲立ちにより、サンフランシスコ会議の直後から開始された。

対日講和に臨む中華民国の基本原則は次のようなものであった。

一、中華民国は、対日参戦同盟国と平等の地位を維持しなければならない。

二、日華二国間講和条約は、サンフランシスコ条約の内容とおおむね同じにすべきである。

三、中華民国政府が中国全領土の主権者であることを承認しなければならない。

九月十七日、駐華米国公使ランキンは外交部長・葉公超にたいし「米国は日本政府にたいし、貿易代表の身分で人員を派遣し、二国間条約の会談を開始するよう促した。日本政府はこれに同意した」と連絡してきた。

しかし、日本政府は具体的な進行となると、きわめて消極的であった。 |

外交部長・葉公超(左)と蒋介石(右)

|

十月二十五日、董顕光(とうけんこう=のちの駐日大使)と会った吉田内閣の官房長官・岡崎勝男の態度は、次のように頼りのないものであった。

共産政権に気がねの兆候

「董顕光 わが国との条約締結問題に慎重なのは、英国の干渉があるためか。

岡崎 違う。日本はまさに自主国家になるうとしているのであり、これからは日本の外交政策を行う。

それには日本自身の利益が先決問題である。

董 それならば国内政治情勢との関係か?

たとえば社会党は、ソ連や中共にたいする友好的でない政策に反対しているが……。

岡崎 日本が深く心配しているのは、貴国(中華民国)と二国間条約を結ぶと、大陸の中国国民が日本を敵視するようになるということである。

董 共産党の主要幹部以外の中国国民は、じっさいにはひとしく共産主義に反対し、中華民国政府を一〇〇パーセント支持しているのだ。

貴国(日本)が中華民国政府と親善の道を開けば、中国国民は完全に賛成し、貴国との親善はさらに深まるだろう。

岡崎 共産党は政治的にきわめて狡猾である。かれらは日本と貴国との二国間条約を全中国人民の日本敵視を挑発する好機として利用するであろう。それが困るのだ。

董 日本の領袖はわが国との条約締結についてどう考えているか。

岡崎 わが国の現在の政策はゆっくりと時機を待つことである。

サンフランシスコ条約批准前にはどう動くこともできない。わが国が独立自主の国となるのを待って、いつ中国と条約を結ぶか、あるいはどの“中国”を選ぶか研究したい。

わが国は中華民国政府をもとより尊重しているが、残念なことに中華民国政府の領土は台湾に限られている……」 |

日本首相・吉田茂の態度はなおあいまいであった。

彼は十月二十九日(一九五一年)の参議院条約委員会で「もし中共から上海に在外事務所を置いてくれといわれれば、通商のため、これを設けてもよい」と発言、さらに十月三十日には、羽仁五郎の質問に答え「日本は現在講和の相手を選択する権利をもっている。

この権限を行使するにあたっては客観的環境と中国の情勢を考慮すべきで、中国と日本との将来の関係は軽々しく決定すべきではない」と述べた。

このような発言は、日本が大陸の共産政権に、気がねをしはじめた兆候であった。

3 日華平和条約の締結 top

中国共産政権は侵略者

講和の相手を選択する権利をもっているという日本の首相・吉田茂の国会における発言は、中華民国と米国を驚愕させた。

吉田はかつて、ダレスにたいし、二国間条約は中華民国との間で締結するという了解を与えており、彼の発言はそれにそむくものであった。

外交部長・葉公超は吉田発言の翌日の十月三十一日(一九五一年)、米国公使ランキンを呼び「吉田の発言は、自由世界にたいする挑戦である。米国は日本を自由陣営におき、中華民国と講和させるよう努力しているというが、吉田がこの調子では、サンフランシスコ講和条約の意義も失われる」と併記した。

ランキンは「私はワシントンが故意にあなた方をだまそうとしているとは考えていない。

あなた方の憤慨は正当であることを、忠実にワシントンに報告しよう。

その電報の副本は東京にも送り、彼らの参考にさせよう」と答えた。

ワシントンからの返事は十一月五日に届き、米国国務省は、「米国は日本が中共と関係を持つこと、および日本政府が中共と海外代表を交換することに反対する」という意向が、あらためて明らかにされた。

米国国務省は、さらに十二月十日、ダレスを特使として日本に送り、吉田茂と会談させた。

東京における二回のダレス-吉田会談の結果、吉田は十二月二十四日付で書簡をダレスに送り、日本は中華民国と講和条約を結ぶことを正式に表明した。

この中で吉田は「中国の共産政権は、国連の決議によって、侵略者として非難されており、日本も国連の意向に同調する。

日本は中華民国との間で条約を結ぶ用意がある」とのべた。

再び英国の横ヤリ

ところが、この段階で、再び英国の横ヤリがはいった。

一九五二年一月五日、米国でトルーマン-チャーチル会談が行われたさい、英国の外相イーデンは、日本と中華民国が外交関係を樹立することに反対したのである。

しかし、一月十六日、吉田書簡が公表されたあとは、事態は順調に進行した。

一月三十日、日本政府は、元蔵相・河田烈を講和会議にのぞむ首席全権に任命、中国側も二月十五日、外交部長・葉公超を全権に任命した。

河田ら日本代表団は、二月十七日、台北に到着した。

二月二十日、台北市の中華民国外交部会議室で正式に開幕した日華平和条約会議(中国名は日中和会)で、葉公超は次のように基本的立場を明らかにした。

「蒋介石総統が日本の投降以来しばしば述べたように、中国は日本にたいし報復主義はとらず、合理的な寛大な政策をもって対日和約が早期に成立するようとりはからってきた。

……我々は今日、サンフランシスコ講和条約の精神にもとづいて両国の和約を協議し、成立させ、両国人民が願いとしているように合作の基礎を、一歩進めることを希望する。

会談の過程では、双方に若干の意見の相違が予想されないでもない。

しかし、わが国の政府側は、かりに意見の相違があろうとも、あなた方とともに解決しようという願いがいささかも欠けているわけではない。 |

日華平和条約に調印後、固い握手をかわす河田烈(右)と葉公超

|

この会談が結束するときに、私は中日関係史上新しいてページが開かれることを希望するとともに、合作と相互尊重が将来とも双方の一切の関係の基本精神となることを望む」

吉田書簡をめぐって

交渉は中国側が提出した草案にもとづいて進められた。

最大の争点となったのは、平和条約の「適用領域」であった。

すでに大陸は共産政権の手におち、中華民国は大陸に国際法上の主権を持つとはいいながら、実効的な支配は及んでいなかったからである。

吉田書簡は、この問題について「中華民国国民政府の支配下に現にあり、“又は”今後はいるべきすべての領域に適用がある」(原文のまま)と表現していた。

中華民国としては、“又は”の表現は二者択一の意味を持つところから条約の中ではこれを“および”に改正するよう要求、日本側ときびしく対立した。

その結果、交換公文では“又は”を了解するかわりに、同意議事録で「“及び”という意味にとることができる」旨を明記することになった。

これによって日華平和条約は、中華民国が中国の全領土にたいして主権を持つことを確認するものとなったのである。

さらに賠償問題についても、中華民国はサンフランシスコ条約第十四条の取りきめによる「役務賠償」を自発的に放棄した。それによって、日華平和条約は、「賠償」の字句を一つも含まないという、前例のないものとなった。

八十年ぶりに日中結束

日華平和条約の調印は、四月二十八日、台北賓館で、両全権によって行われた。

同じ日、サンフランシスコ講和条約も発効、日本は晴れて国際社会復帰を認められた。

同年七月、行政院長・陳誠は立法院に平和条約の趣旨を、およそ次のように説明した。

「日本の侵略によって、中日両国とも厳重な損失をこうむり、アジアの安定も影響を受けた。

しかし勝利後、中国は報復主義をとらず、直接間接の方法を講じて、対日講和をはやく実現しようとした。

これは国父・孫中山先生(孫文)が昔からいわれた通り、アジアの安定を確保するためには、なによりも、中日両隣国の誠意合作が必要だという対日基本政策にもとづくものであった。

自由世界が共産主義の侵略におびやかされているいま、中日和約の実現には、特別の意義があることに、特に注意をはらっていただきたい」

日華平和条約は、八月五日発効、ここに日中間の長い「戦争状態」はようやく終わりを告げた。

さかのぼれば、一八七一年の「日清修好条規」以来、アジア安定のガンとなっていた「日中の不正常な関係」は、八十年ぶりに結束したのである。

発効直前の八月二日には、総統府資政・張群を、総統特使として日本に赴かせ、両国の友好を確認させた。

続いて八月九日、戦後の日本の初代大使・芳沢謙吉が台北に赴任、中華民国側は十六日、董顕光を大使に任命した。

芳沢は、戦前駐華大使を長くつとめ、犬養内閣の外相もつとめたことのある大物大使であった。

しかし、この「安定」も、わずか二十年にすぎなかった。

一九七二年九月、日本の外相・大平正芳は、大陸の共産政権(中華人民共和国)承認にあたって、「日華平和条約はその意義を失し、終了した」と発表、日本と中華民国の外交関係は断絶にいたるのである。

4 朝鮮戦争と台湾防衛 top

北朝鮮軍、南に進攻開始

世界赤化をめざすソ連と中国共産党が、朝鮮半島をもその勢力下におさめようとして起こした侵略行為が、一九五〇年から五三年まで続いた朝鮮戦争であった。

この戦争は台湾の防衛の必要性を米国をはじめ自由世界にあらためて認識させた事件でもあった。

一九五〇年六月二十五日早朝、北朝鮮軍三個師団が突如、三八度線を越えて南に進攻を開始、二十八日にはソウルを占領した。

国連安全保障理事会は二十五日、北朝鮮を侵略者と認定、続いて二十七日には国連加盟国に北朝鮮軍の撃退と、韓国援助の勧告をする決議を採択、これにもとづいて、二十八日には米陸軍が釜山に上陸、さらに七月八日には国連軍最高司令官にマッカーサーが任命され、十六ヵ国が参加して国連軍が編成された。

北朝鮮軍の南下と呼応して、台湾の対岸にあたる福建省などにも、共産軍十五万が集結した。

米国大統領トルーマンは、それまであいまいだった台湾防衛の決意を明確にし、六月二十七日、「情勢は太平洋の安全に直接の脅威となった」と声明、台湾海峡に第七艦隊を出動させた。

トルーマンは同時に、中華民国にも大陸にたいする攻撃を一時停止(台湾の中立)するよう要請してきた。

中華民国は、大陸反攻の原則に影響しないことを明らかにした上で、一応これを受入れた。

大陸から共産軍が越境出動

七月三十一日、マッカーサーが幕僚をともかって台湾を訪問した。

彼とは三十一日と八月一日の二日間にわたって会談し、共産主義の脅威に対処するための台湾の共同防衛、米中軍事合作について完全に意見が一致した。

これより先、中華民国外交部は、六月二十九日米国政府にたいし、三万三千人の陸軍精鋭を韓国に派遣し、国連軍に参加させたいと、申し入れた。

すでにソウルが北朝鮮軍の手に落ち、韓国軍は総崩れとなって釜山に向けて退却中であった。

中華民国政府軍は韓国に最も早く到着できる友軍であった。

マッカーサーは、統合参謀本部にたいし、中華民国の申し入れを受けるよう提案した。

しかし、すでに大陸の共産政権を承認していた英国が「中華民国の軍との共同作戦はできない」と反対、自由世界を守るための提案は葬り去られた。

韓国の戦況は、一時、国連軍が朝鮮半島南端に追いつめられるほど悪化したが、九月十五日の国連軍の仁川上陸で逆転、十月には国連軍は三八度線を越え、北朝鮮軍を朝鮮・東北国境に追いつめた。

このとき、大陸から共産軍が越境出動してきた。

十月二十五日、林彪の指揮する共産軍第四野戦軍の主力が“志願軍”を名乗って、鴨緑江を渡り、国連車に反撃を加えてきたのである。

元政府軍兵士が次々に投降

これによって、朝鮮半島の戦いは、国連に統率された自由主義国家群と、大陸の共産政権との戦いに変わった。

国連は翌一九五一年二月、大陸の共産政権を侵略者とする非難決議を採択、共産政権を“世界の公敵″と認定したのである。

大陸から増強された共産軍は、ソウルを再び奪い、さらに国連軍がそれを奪い返すという経過をへて、一応三八度線付近で膠着状態となった。

ようやく休戦協定によって、戦火が停正しだのは、一九五三年七月であった。

この間、中国共産軍は、死傷百五十四万を数えた。

このうち約百万は、元政府軍の兵士で、彼らは共産党幹部に 「功を立てれば罪を許す」とおどかされ、無理矢理かり出されてきたのである。

これら元政府軍の兵士の中には、自由を求めて投降してくる者が少なくなく、その数は、一万四千人をこえた。

彼らは、青天白日旗に「反共抗ソ」を血書し、中華民国への復帰を願った。 中華民国がこれを歓迎して受入れたことは、いうまでもない。

『この事実は、中華民族五千年の気概、大義、精神と、わが国父(孫文)の三民主義が人心に深く存在し、残賊(共産党)の暴力にも、けっして消滅せず、屈服しないことを確信させるものであった。

そして侵略は必ず敗れ、漢奸は必ず亡びることの、もっとも確実な証拠でもある。

さらに、我々が反攻大陸を発動するならば、奸匪の残暴武力は必ず崩壊するという確証といえよう。

それだけではなく、大陸の内部では、疲弊のかぎりに達し、民は生活に苦しみ、民の怨みは沸騰し、反抗暴政の破綻は、すでにどうしようもないことが暴露されたのである』 |

青天白日旗、国連旗、星条旗を掲げ、自由を求めて

投降してきた共産軍兵士たち

|

米国、アジア政策で失敗

朝鮮戦争は、自由諸国の連帯を強めるものであった。

一九五三年一月、米国大統領にアイゼンハワーが就任すると、米国のわが国にたいする政策は、さらに積極化された。

二月二日、アイゼンハワーは、米国連邦議会にたいする年頭教書のなかで、「台湾の中立化を解除し、中華民国軍武装部隊が大陸での行動に出ることを妨げない」と言明した。

『この決定は、政治上、軍事上はいうにおよばず、国際道義上からいっても、米国にとって、最も合理的で、かつ光明に満ちた措置である』(二月五日の声明)

さらに一九五四年十二月二日、ワシントンで、葉公超とダレスによって米華相互防衛条約が調印され、アジア平和維持の“軸”として自由中国の防衛が国際法的に確立したのである。

しかし、当時の米国の対アジア政策の底流には、「封じ込め政策」「和平共存策」があり、共産主義者にたいする徹底的措置を欠いたことは否定できない。

朝鮮戦争中、共産政権支配下の中国大陸を爆撃することを進言したマッカーサーが、国連軍最高司令官を解任されたのも、その一つのあらわれである。

こののち、共産主義者たちの野望はベトナムに向けられ、侵略が激化したが、米国はそこでも話し合い解決の道を何回か開こうとし、結果的にベトナム全土の赤化を招いた。

『私は率直にいって、自由世界はアジアの冷戦に失敗したと思う。

自由世界の外交に中立主義を支持し、促進するような印象のあることは、すくなくともアジアに関する限り、きわめて不幸である。

今日の中立主義は、一方面では共産主義集団の収穫をますます強固にし、一方面ではソ・共の政治経済上の邪悪な勢力の浸透発展を招いた。

その最大の影響は、西方国家が最終的に共産党にどう対処するかについて、自由アジアの人民に迷いを生じさせたことである。

アジアが冷戦にうちかつために最も重要なことは、米国がはっきりした反共政策を打ち出すことなのである』

5 共産中国に接近する日本 top

経済的理由で大陸に接近する日本

日華平和条約が締結(一九五二年)されたとはいえ、日本と中華民国の関係は、いぜんとして、波風の高いものであった。

その原因はつきつめれば、日本がわが中華民国政府を中国を代表する唯一の正統な政府であると承認しながら、一方でたえず大陸の共産政権に“色目”を使おうとしたことにある。

このような態度は、共産党の統一戦線工作のワナに、みずから身を投ずるものでしかなく、やがて一九七二年の共産政権とのいわゆる「関係正常化」――日華国交断絶という不幸な事態へと落ちこむのである。

日本の大陸接近は、はじめは主として経済的理由にもとづくものであった。

日本の中国大陸との貿易は一九四九年末から、連合軍総司令部の同意をえて開始されたが、一九五二年四月、日本が独立を回復するとともに、左派勢力を中心に、貿易促進の動きが活発化した。

同年四月二十二日「日中貿易促進会議」が成立したのに続き、左派社会党国会議員・帆足計ら三人が、モスクワから北平(北京)にはいり、六月一日、輸出入総額をそれぞれ三千万ポンドとする第一次「日中貿易協定」を結んだ。

いわゆる民間協定による貿易のはじまりである。

一九五三年、朝鮮休戦協定が成立すると、軍需品生産によって活況を呈していた日本経済は一転して大不況を迎えた。

このなかで衆参両院議員三百人を擁する「日中貿易促進議員連盟」(一九五二年十二月成立)は国会を動かし、七月三十日「日中貿易促進決議」を成立させた。

米国も民間貿易を奨励

一方、共産政権は、これに乗じて政治攻勢を強化、自由党議員・池田正之輔ら十人を招き、十月二十九日、第二次「日中貿易協定」を結んだ。規模は第一次と同額であった。

中華民国は日本と共産政権との貿易に関しては、原則上、一貫して反対してきた。

大陸の共産政権は、中華民国にたいする反乱集団であり、日本が中華民国政府を唯一、正統な中国政府と認めて外交関係を確立した以上、反乱集団の勢力を助成するいかなる行為も許されないからである。

しかし、四つの島に一億近い人口を抱える日本は、貿易立国をはかることを急ぎ、米国もまた、国内的には不景気で、日本製品の流入をのぞまず、むしろ、日本−共産政権の民間貿易を奨励する態度であった。

『現在、日本の生産コストが高まる一方であり、共匪はまた対外貿易を厳格に統制し、匪区内(大陸)の購買力もきわめて薄弱である。

このため日本が共匪と有利な通商を欲しても、ほとんど幻想に終わることはまぬかれない。

それに共匪がもし対日貿易を認めるとすれば、必ず政治的条件を付与し、それにともなって浸透工作と転覆活動を進めるに違いないのだ』

“民間”の域を脱した協定

日本の民間協定貿易の最大の幻想は“政治ぬき、経済のみ”の「政経分離」であった。

しかし、共産政権耜手にこのような便宜的政策が通用するはずがなかった。

共産側には、そもそも“民間”など存在せず、経済、貿易、文化、人事往来などのすべての対外措置は、日本の分裂、赤化という共産政権の政治目的を達成するための手段にすぎないからである。

その意図がはっきりあらわれたのが、第三次「日中貿易協定」である。

これは一九五五年五月、雷任民を団長とする共産政権の「日本貿易代表団」と、日本国際貿易促進協会(国貿促=会長・村田省蔵)、「日中貿易促進議員連盟」 (代表理事・池田正之輔)との間で調印されたものであった。

同協定に定められた貿易規模は依然、第一次、第二次同様三千万ポンドに抑えられていたが、それ以外に、次のようなとりきめがあったのである。 |

「日中貿易協定」の立役者となった(右から)池田正之輔、村田省蔵、

周恩来、1956年10月、日本商品展覧会(見本市)開催の時、北京で

|

一、相互に見本市を開催する。その事務の執行と要員の往来にあらゆる便宜を与えること、およびその安全を保障することについて、それぞれ本国政府の同意を得ることとする。

二.互いに相手国に常駐の通商代表部(東京、北京)をおく。

双方の通商代表部および部員は外交官待遇の権利が与えられる。

これはまさに民間協定の範囲を脱し、大陸の共産政権を承認するに等しいものであった。

日本に覚醒を促す

これより先、中華民国駐日大使館は、四月二十二日、大陸から来た一行が、日本の香港総領事館から、国籍欄に「中華人民共和国」と書き込んだビザを発給されていることを知り、これに強く抗議するとともに、もし貿易代表機構(通商代表部)を設置するようなことがあれば、

「共産政権は必ず日本における政治活動を拡大し、日本と自由国家の友好、合作を破壊し、日華両国間の摩擦と齟齬の一大根源となろう」と警告していた。

これに続いて“外交官特権”の条項が明るみに出たため、日本政府は中華民国の抗議によって、通商代表部の設置を許可しないことに同意した。

しかし、しだいに、共産政権のペースに巻き込まれていく日本の朝野にたいし、くり返し、警告を発し、覚醒を促した。

『日本側の若干の方面では、再三、大陸にたいする貿易を開放するよう主張している。

しかし、私(蒋介石)は、彼らが大多数の日本人民あるいは日本政府の態度を代表するものとは信じない。

日本の民間貿易の組織はこれまで匪組織と若干の貿易協定を調印しているが、ひとつとして成果をあげたといいうるものはない。

日本経済の将来の発展の道は、アジアの自由国家およびわが忠実な華僑と合作し、東南アジア地区の貿易を拡大するところにある』

特に、大陸では一九五四、五五年の二年連続して大飢きんに見舞われ、農民の半数は飢えに苦しんでいたが、輸出する原料や工業製品のない共産政権は、農民から農産物を徴発して、日本への輸出にふり向けていた。

『日本の国家および人民の利益からみて、この種の共産党地域との往来によって得るものは、それによって生ずる損失をけっして償いきれないことを、日本は遠からず知るに違いない。

私は、日本国内の人々、特に経済人が十分な長期的視野をもち、目先の利益にとらわれて、共産党に浸透と国家転覆の機会を与えることのないよう希望する。

特に共匪が、飢餓にあえぐ大陸人民から搾取した血と汗の結晶(農産物)を買い付け、日本人民の食に供することは、中日両民族の長い友好関係のうえに、忘れがたい痛恨を残寸こととなろう』

6 日華間、再び緊密に top

|

岸信介(中央)と歓談する蒋介石夫妻、1957年6月3日、

台北市士林の官邸で

|

藤山愛一郎(右)と蒋介石、一九五四年七月九日、陽明山の官邸で

|

現職首相・岸信介の初来華

一九五六年四月、中華民国は立法院院長・張道藩のひきいる友好訪問団を日本へ派遣、折り返し同年八月には、石井光次郎(のち衆議院議長)を団長とする一行が来華、この交流を通じて両国間の民間有力者による「中日合作策進委員会」(日本名・日華協力委員会)を組織することが決定した。

同委員会は一九五七年四月一日から、東京で第一回全体委員会会議を開き、正式に発足した。

会議には中華民国側からアジア人民反共連盟中国総会理事長・谷正綱ら、日本側からは東京商工会議所会頭・藤山愛一郎、大坂商工会議所会頭・杉道助ら政、財、学術界の有力者が加わり、「日華両国間の政治、経済、文化諸方面の親善友好と互助合作を促進する」ことを誓い合った。

同年六月二日、日本の首相・岸信介が来華した。

一九二一年の開国以来、中華民国がはじめて迎える日本の現職首相であった。

岸信介は外交方針として「アジア政策策定にあたっては、中華民国の意見を尊重する。中共政権を承認しない」と宣言していた。

これは過去三年間、「中立外交」の名のもとに、共産諸国に接近し、日ソ復交などを行ってきた鳩山一郎前内閣の路線を大幅に修正し、日華関係を再び緊密化に向かわせるものであった。

岸信介とは六月三日、四日の両日にわたり、アゾアと世界の情勢と日華両国の協力について意見を交換した。

次にかかげるのは六月四日午前十時から、台北市士林の総統竹邸で張群(当時総統府秘書長)を通訳にかわした会話の一部である。

“大陸との貿易断絶は不可能”

岸信介 日本人の中国にたいする考え方は、きわめて淵源が深い。

中国が五千年の歴史を持ち、日中は二千年近い関係を持ってきたため、日本人は中国については非常な親密感を抱き、最初から思想問題には思い及ばない。

このため、特に大阪を中心とする中小企業に、元々大陸と商売上の往来があったため、いま、大陸と商売ができるのであれば、たちまち期待をもって多くの人が殺到する。

したがって、現在、日本は政治上、中共と外交関係を樹立せず、国連においても中共に何の協力もしないことを決定しているが、日本国民が大陸との往来を断ち、貿易もしないというのは、理論ヒは可能ではあっても、事実上は絶対に不可能である。 この点、了解していただきたい。

蒋介石 昨日話しあった東南アジア開発と経済協力の問題もきわめて現実的な問題であったが、いま話された日本の大陸にたいする貿易もまた、現実的な問題である。

私はひとまず議論を保留したい。しかし、もし日本が共匪の在日貿易代表機構設立を受入れ、彼らの公然たる活動を許したならば、共匪は日本においてこれを浸透活動の拠点として、日本が反共政策を実行することを妨害する。

その害ははなはだ大きい。ゆえに私は、貴国(日本)がこの種の要求を決して許可してはならない、と考える。

日華合作の認識に立って

蒋 いま私は、昨日と今日の会談について、あらためて結論を出そう。

中華民国政府が大陸で失敗して台湾に移動し、地位が弱まったことは言をまたない。

しかし、日本においては長期的な視点と抱負のある大政治家だけは、なお台湾の今日の重要性を理解しているが、一般の人々はどうも重視していない。

いまの中華民国と日本の合作を論じるさい、もし、そのような観点から論じるのであれば、私はまことに残念である。

我々は、現在ソ連がアジアで二つの最重点目標を持っていることを知らなくてはならない。

その一つは台湾の消滅であり、一つは日本の赤化である。

この二つの目標が達成されれば、ソ連のアジア支配は問題なくなる。

中華民国と日本は、一方が滅亡して、一方がなお存在できる、という道理はない。

両国家は心からの合作をし、日本が安定をかちえ、中華民国がまた大陸反攻、収復ができてこそ、両国の合作は本当の力を持つようになるのである。

私は我々がともに次のように認定すべきだと考える。

一、ソ連は日本と中華民国の共同の敵である。

二、日本と中華民国はどうしても共同して、共産主義に反対しなければならない。

なぜなら、中国大陸がソ連の支配下にあり、我々が反攻せず、共匪を倒さず、大陸を収復せず、日本だけの力に頼ろうとしても、ソ連に対するに不十分である。

中国大陸を収復し、日本と中国の人力、物力が連合し、共同してソ連に対してこそ、はじめて成功できる。閣下の考えはいかがか。

岸 そうした見方に全く同意する。

目的は東亜の安定

蒋 第二次大戦後、私か深く感じたことがある。

それはフランスは戦争で失敗し、ドイツに投降したまま戦争が終結したため、フランスの地位はきわめて弱かった。

しかし英国はフランスの地位回復を助け、国連内でもフランスの地位向上に全力を尽くし、これを五強国の一つたらしめた。 これは英国の政治家の広い視野と、深い読みとを大いに示すものである。

私はこのことから、我々のアジアについても連想するところがあった。

このたびの戦争で日本は失敗した。

しかし中華民国と日本の両国家はアジアにおいて相互に援助、合作することが必要であり、一方が亡びれば、もう一方も存続できない。

したがって、我々の関係からみて、中国の大陸反攻については、日本は精神上、道義上、国際政治上、国内政策上、すべて協力、援助を与えるべきである。

大陸を収復したあと、我々の合作は、はじめてソ連に対抗し、東亜を安定させる目的を達成できる。

岸 総統の話をきいて、私は深い印象を受けた。このたび総統の高見に親しく接し、きわめて有益であった。

総統がいま訪日できないのなら、今後、張群秘書長あるいは他の要人がひんぱんに日本を訪れ、日本人の理解を深めていただきたい。

蒋 閣下の意見は大変よい。将来、張秘書長を答礼訪問させよう。

(岸、立ちあがって辞意を表す)

蒋 このたびご訪問くださり、感謝にたえない。どうか貴国の天皇が健康であられるように。

また、大野(伴睦)、石井(光次郎)の諸君によろしく。

7 中国共産党の対日浸透工作 top

評判を呼んだ「中国のなかのソ連」

日本の首相・岸信介の訪華にこたえる意味で、一九五七年九月十六日、総統府秘書長・張群を特使(総統代理)として訪日させた。

張群は日本の国賓として天皇と会見したほか、多くの朝野の要人と話し合った。

彼が滞在中、口をきわめて強調したのは、「大陸との貿易は、日本赤化の陰謀をめぐらす中国共産党をつけ入らせ、自由世界の禍根となる」ということであった。

このことは、十月二日、岸信介との共同声明の中でも「特使と首相は、日本の経済の安定は対外貿易にかかわることがきわめて大きいことを承認したが、その貿易を拡大するさいには、自由国家との協調を阻害することのないよう注意する必要があるという点でも、双方の見解は一致した」という言葉で生かされている。

このころ、ソ連のアジアにおける侵略の実態を明らかにした自著「中国のなかのソ連」が、日本でも翻訳、公開され、識者の評判を呼んでいた。

自序に『彼らが中国に施した政治、社会、心理的戦術は、今日、すでに日本にも施されつつある』と書いたように、日本が共産主義の脅威にさらされていることを警告し、自由陣営の永久的合作を促したものであった。

しかし、一時の利に大局を見失った日本の経済界は、このような警告を聞き入れなかった。

一九五八年二月二十六日、日本鉄鋼代表団(団長=八幡製鉄常務・稻山嘉寛=現新日本製鉄会長)が北平で総額二億ポンドもの“鉄鋼五年貿易協定”を結び、戦略物資の鉄鋼を大量に共産政権に供給することを約束したのにつづき、三月五日には、第四次「日中民間貿易協定」が北平で調印された。

同協定は再び「通商代表部」の設置をうたい、覚書には、

①通商代表部の所属人員にたいする出入境の便宜、通関の優遇および貿易活動を目的とする旅行の自由などの“特権”

②共産政権の“国旗”の掲揚権――などを定めていた。

中華民国は、この「日中貿易協定」に抗議、三月十四日には台北で開かれていた日本との貿易交渉を中止、対日買い付けを停止することを明らかにするとともに、同十七日、日本政府に覚書を手渡し、

「①日本政府は中共の不承認、および中共の商務代表には公的身分はなく、外交特権を与えないことを声明すること

②中共旗は掲揚させないこと」を要求した。

長崎国旗事件 ‘

日本政府は、一旦はしぶったものの、四月九日、内閣亶房長官・愛知揆一が談話を発表し、

「①日本政府は、現在中共を承認する意向はない

②民間通商代表部にたいし、特権的な公的地位を認めるつもりはない

③日本と中華民国との関係、その他の国際関係を尊重する

④中共のいわゆる国旗を民間通商代表部にかかげる権利を認めない」と約束した。

共産政権の目ざす“既成事実の積み上げ”は、こうして、一つずつ打ち破られたのである。

これから間もない五月二日、「長崎“国旗”事件」がおきた。

長崎市のデパートの切手展会場にかかげられていた共産政権の「五星紅旗」を、日本の青年が引きずりおろした事件である。

共産政権はこの事件の処理方法に言いがかりをつけ、対日貿易を断絶させた。

中華民国の抗議によって、民間貿易協定が骨抜きにされたことへの腹いせであった。

もっともこのころ、共産政権とソ連との関係はしだいに冷却化しつつあった。

さらに大陸では、「人民公社」設立を主とするいわゆる「大躍進」がはじめられたばかりであり、人民の不満がみなぎり、とても対日貿易には手がまわりかねていたのが実情であった。

この「大躍進」は無残な失敗に終わり、大陸人民を飢餓と窮乏のどん底におとしいれた。

「ソ連離れ」で日本に接近

一方、ソ連と共産政権の冷却化は、一九五九年六月、ソ連が大陸から全技術者の引き揚げを一方的に通告したことによって決定的段階を迎え、一九六〇年にはいると、中国共産党のソ連批判がさかんになった。

ソ連といううしろだてを失い、国内的にも問題をかかえた共産政権は、あらためて、日本への接近をはかろうとした。

一九六〇年六月、岸内閣は日米安保条約改定にともなう国内の混乱から総辞職、そのあとをついだ池田勇人は、共産政権との関係について“前向き”に“弾力性”を持って取り組むと明らかにした。

これにこたえるかたちで、周恩来は、八月二十七日、「政府間協定、民間契約、個別的配慮」という“貿易三原則”を日本側に示した。

これは過去の“民間貿易”をさらに公的なものに押し上げるとともに、共産政権のメガネにかなった日本の会社だけを“友好商社”に指定、独占的に貿易に従事させるというもので、日本企業の競争心をうまく利用して、日本国内に分裂を起こさせようとする策略を秘めたものであった。

友好商社を通じて日本に浸透

“所得倍増”をかかげた池田勇人は、これに乗った。

自民党親共派のリーダー松村謙三は、一九六一年九月、周恩来との間で政治三原則、貿易三原則を確認、それを基礎に一九六二年十一月九日には高碕達之助と廖承志(りょうしょうし)の間で、「覚書」(LT貿易)がかわされた。

この「政治三原則」とは、

①共産政権を敵視しない

②“二つの中国”をつくる陰謀に加わらない

③共産政権と日本の“関係正常化”を妨げない――というもので、日本政府に共産政権承認の路線をせまるものであった。

しかし、池田内閣は、中華民国の抗議を無視してLT貿易に支持と了解を与えた。

一九六二年十二月、「日中貿易促進会」など日本側の貿易三団体と、共産側南漢宸との間で“友好貿易”の調印(日中貿易議定書)が交わされ、一年後には、小利を求めて指定を受けた「友好商社」は、二百社をこえた。

共産政権は、これら「友好商社」の動きを厳格に採点、コントロールし、対日浸透の道具に使った。

一方、LT貿易の窓口となった廖承志は、一九六三年十月発足する「中日友好協会」の「会長」におさまり、経済はもちろん、新聞記者交流をも含む文化交流という名のもとに、対日浸透の政治工作に力を入れることになるのである。

8 日華関係の悪化 top

池田勇人の内政干渉

一九六三年八月二十日、日本の池田内閣は倉敷レイヨン・ビニロン・プラントの大陸への延べ払い輪出を承認し、輸出入銀行から二百万ドルの融資を行うことを決定した。

輸出入銀行は、日本政府の公的金融機関であり、これを利用することは、もはや民間貿易の範囲を超えた“経済援助”とみなされなくてはならなかった。

中華民国政府はただちに日本政府にたいし、これをとりやめるよう抗議したが、池田はなおも「政経分離の原則による貿易である」という理由にならぬ理由をつけて強行しようとした。

続いて九月十九日、池田は米国のハースト系新聞の編集長らとの会見で、チラリと本心をもらした。

彼は「中共は三年、五年で変化することはない。台湾の大陸反攻政策は事実の裏付けがなく、空想に近い」と語ったのである。

中華民国にたいする内政干渉であり、侮辱であった。

二十一日、東京から台北へ着いたこれらハースト系新闘の一行と会見し、次のように反ばくした。 |

岸首相の後任の池田勇人首相

|

『九・一八事変前、池田は中国東北地方(満州)の一下級官僚であった。

当時、日本軍閥は、三個師の軍隊があれば我々に対応できると公言し、さらに三週間で“中国を屈服させる”と言った。

だが、この三週間が延びに延び、一九三一年から一九四五年まで続く戦争になったのである。

池田は一九三〇年代初めの日本人と同じように、予言が得意ではないようだし、また、我々が戦争後、戦いに敗れ九日本人民に示した以徳報怨、寛大をむねとする態度を理解していないようだ。

戦争終結後、日本は米国の思い切った援助によって、経済は見るべき成果をあげたが、その反面、日本にはカラ威張り、うぬぼれといった心理が生まれている。

遺憾なことは、諸君ら(ハースト系新聞の一行)が池田に二つの質問をしなかったことである。

第一の質問は、「九・一八事変のとき、あなた(池田勇人)はどこで、何をしていたか?」であり、

第二の質問は「あなた方の軍隊は三週間内に中国を撃破すると自慢げに言ったのではなかったか?

そして当時、中国人民をひきいたのはやはり同じ蒋介石ではなかったか?」――と。

これは本来、池田が歴史のなかから学びとることができる教訓であったが、彼はまだ悟っていないようだ』

“自由中国”へ帰りたい

同じ日、駐日大使・張﨤生(ちょうれつせい)召還、日本にたいする抗議の意思を明確に示した。

世論は憤激した。九月二十四日にひらかれた立法院全体委員会議では「日本の共匪への経済援助にたいしては、政府は国交断絶をも惜しまぬ決心で臨め」という強硬論も出された。

このような中で、もう一つの事件がおきた。

十月八日午後一時五十五分、外交部に駐日大使館から極秘の急電がはいった。

「台北外交部あて、

①共匪訪日油圧化機械代表団団員・周囲慶が十月七日朝、散歩を口実に宿舎(パレス・ホテル)を逃げ出し、タクシーに乗ってわが大使館へ来ようとした。

ところが道がわからず、行き先をかえてソ連大使館に逃げ込み、保護を求めた。

日本外務省は同人の居留期限が過ぎ、日本の出入国管理令に違反しているとの理由でソ連大使館に引き渡しを求めた。

ソ連側は一度拒絶したが、当日夜になってついに同意し、十月八日朝までに、同人を東京警視庁麻布警察署に引き渡し、現在、同署に拘留中である。

②周の原籍は山東省、現在四十四歳。このたびの来日では通訳を担当し、同訪問団とともに大阪、名占屋、福岡、広島、静岡、神奈川などを視察した。

十月七日曜日の予定であったが、出発前の間隙に乗じて逃げ出しかものである。

③本大使館は山東同郷会に果物を送らせる一方、新聞記者と面会させるよう正式に外務省に要求した。 とりあえず報告する」

いわゆる「周鴻慶事件」である。

共産政権下の奴隷的社会を逃れ、自由中国へ帰りたいという周鴻慶の意志は、はっきりしていた。 |

厳重な警戒のなかを日赤病院に送られる周鴻慶、東京・越前掘(当時)の東京入管事務所前で

|

十月十四日、十五日には、中華民国留日東京華僑総会会長・周祥 (しゅうしょうこう)、日本華商貿易公会理事長・薛本貴(せつほんき)にあてて 「今後とも何とぞ尽力してください」と、三通の手紙を書き、さらに十月十六日、駐日大使館一等書記官・呉玉白(現・亜東関係協会秘書長)が、弁護士・藤井五一郎とともに、入国管理局係官の立ち会いのもとで、面会したさいには、大陸へは絶対に帰らないことを表明するとともに、呉玉良(ごぎょうりょう)に「どうか台湾へ行く手続きをしてください」との中国文のメモを手渡している。 (しゅうしょうこう)、日本華商貿易公会理事長・薛本貴(せつほんき)にあてて 「今後とも何とぞ尽力してください」と、三通の手紙を書き、さらに十月十六日、駐日大使館一等書記官・呉玉白(現・亜東関係協会秘書長)が、弁護士・藤井五一郎とともに、入国管理局係官の立ち会いのもとで、面会したさいには、大陸へは絶対に帰らないことを表明するとともに、呉玉良(ごぎょうりょう)に「どうか台湾へ行く手続きをしてください」との中国文のメモを手渡している。

周鴻慶、大陸へ強制送還

中華民国側は、本人の意志にもとづいて日本側に身柄の引き渡しを求めた。

しかし、共産政権側の圧力を受けた日本は、なんとかして、周鴻慶を大陸へ強制送還しようとした。

入国管理局は、共産特務・呉普文をたびたび周に面会させ、ついに周に「大陸へ帰る」と意思表示させた。

しかし、この意思表示は、脅迫されて嫌々ながらしたものであった。

十月二十六日、強制送還の命令が出されると、周は断食して抗議したのである。

すると入国管理局は「治療」を理由に周を病院に移した。

周の病室は、共産特務の完全な監視下に分かれ、中華民国側の人間は立ち入ることができなかった。

十一月末までに、周は八十七回にわたり、共産特務の面会を受けて、脅迫的に“学習”させられ、洗脳された。

中華民国外交部と駐日大使館はくりかえし、周鴻慶を共産特務から隔離するよう要求したが、日本側はこれをいれず、ついに一九六四年一月九日、大陸へ強制送還したのである。

これまで、たびたび抗議していた中華民国は、同日、「日本政府の共匪に媚び親しむ態度は、中華民国と日本の友誼を破壊した。それによる結果にたいしては、日本政府が全責任を負うべきである」と厳正に声明した。

『我々が重視するのは、日本の態度が完全に共匪に傾いてしまったのか、それとも依然として反共の立場を保持しているのかを見きわめることにある。

わが外交部の声明は外交上、日本にたいする“最後通牒”の意義をもつものである。

もちろん、日中両国国交の悪化は、わが国にとっても若干の不利があるが、受ける害がもっとも大きく、共匪の謀略である転覆・拡張の悪果を食らうことになるのは、ほかならぬ日本である』

9 本物の「吉田書簡」を発見 top

日華関係を回復させた「吉田書簡」

周鴻慶事件によって、中華民国は、すでに帰国していた駐日大使・張﨤生の辞職を許可するとともに、駐日大使館の高級職員のほとんどを、本国へ引き揚げさせた。

日華関係は国交回復からわずか十二年足らずにして、最大の危機を迎えたのである。

| ▼外交部声明と前後して、台北市中山北路の日本大使館には、百人以上の群衆が押しかけて塀に反日ビラをはった。十余人の中国へが大使館内に乱入、ガラスや電話交換機などを破壊、女性交換手が軽傷を負うという事件も起きた▲ |

この危機を回避させたのが、元首相・吉田茂であった。 彼は二月二万三日(一九六四年)、首相・池田勇人の内意を受けて来華、三回にわたって、ひざを交えて話し合った。

その結果が、いわゆる「吉田書簡」となって、日華関係を回復させたのである。

吉田書簡については、これまで日華両国とも極秘文書とされ、その内容は全く知られていない。

ところが日本国内では、本物の吉田書簡をひたかくしにする一方で、全く関係のない別物の書簡の内容が洩れ伝えられ、それが貞実だと信じこまれている。

いまここで、そのいきさつと内容を明らかにし、史実をただしておこう。

吉田茂との会談は、二月二十四日に総統府、二十五日、六の両日、台湾中部の観光地、日月潭の涵碧楼(かんぺきろう)で行われた。

会談には、日本側からは同行の前代議士・北沢直吉、中華民国側からは総統府秘書長・張群が同席した。 |

蒋介石(右)と握手する吉田茂、中央が張群。

1964年2月24日・台北の総統府で

|

三回目の会談で、吉田は、「日華共同反共」「大陸反攻にたいする日本の支持」など、三点について完全同意を表明した。

二十六日夜、台北市の日本大使・木村四郎七の公邸でひらかれたカクテルパーティーのさい、張群と北沢が別室で協議、会談の合意事項を文章化した。

翌朝早く、張群から届けられた原案にたいして、二ヶ所修正した上で、中華民国はこれを了承、帰国直前の吉田に渡し、吉田もまたこれに合意することを確認した。

こうして成文化された合意の確認書は、「中共対策要綱案」と題され、日本文と中国文をそれぞれ正文とする。

その内容(全文)は次の通りである。

「一、中国大陸六億ノ民衆が自由主義諸国卜平和的ニ共存シツツ、此等諸国トノ貿易ヲ拡大シテ、世界ノ平和卜繁栄ニ寄与出来ル樣ニスル為二ハ、中国大陸民衆ヲ共産主義勢力ノ支配ヨリ解放シ、自由主義陣営内ニ引キ入レルコトガ肝要デアル。

一、コノ目的ノ為、日本、中華民国両国ハ具体的ニ提携協ヲンテ、両国ノ平和卜繁栄ヲ実現シ、自由主義体制ノ具体的模範ヲ中国大陸民衆已ボスコトニ依リ、大陸民衆が共産主義政権ヨリ離反シ、共産主義ヲ大陸カラ追放スル樣、誘導スルコト。

一、中華民国政府が中国大陸内ノ情勢、其他、世界情勢ノ変化ニヨリ、客観的ニ見テ、政治七分軍事三分ノ大陸反攻政策が成功スルコト確実卜認ムル時ハ、日本ハ大陸反攻ニ反対セズ、之ニ精神的道義的支持ヲ与フルコト。

一、日本ハ所謂二ツノ中国ノ構想二反対スルコト。

一、日本卜中国大陸トノ貿易ハ民間貿易ニ限り、日本政府ノ政策トシテ、中国大陸ニ対スル経済的援助ニ支持ヲ与フルガ如キコトハ、厳ニ之ヲ慎シムコト」 |

このうち、特に重視されるのは①〜③項目である。

「大陸民衆の解放」「共産主義追放」「大陸反攻支持」などの語句でみるかぎり、日本は武力援助をしないながら、中華民国との開で、中華人民共和国を“仮想敵”とする“協定”をしたにひとしい。

吉田茂は、この「中共対米要綱案」を東京に持ち帰り、池田勇人はじめ関係閣僚と協議その結果を張群あての書簡(四月四日付)で届けてきた。

これが本物の「吉田書簡」である。

中国式の赤いケイ紙に毛筆で書かれた中国文(日本の外務省が翻訳)で、末尾に吉田茂の自筆のサインがある。

その内容は次の通りである(カッコ内は説明)。

「岳軍先生(張群の号)。先日お手紙をさし上げましたが、お目通しいただけたでしょうか。

このほど三月四日付のお手紙とともに、会談記録(吉田-蒋会談。三回分)および中共対策要綱案を拝見しました。

第三次会談記録の小生の談話の中で、インドとあるのはインドネシアの誤りですので、ご訂正ください。

その他については、おおむね誤りはありません。特にお手紙をさし上げます。(以下はあいさつの言葉)

吉田 茂謹啓 四月四日」 |

この吉田書簡は、中華民国にたいする日本の友好的態度を改めて明確に示したものとして、日華平和条約の補完文書となった。

しかし、当時LT貿易を通じて半官半民の大陸貿易に力をいれていた池田内閣は、吉田書簡の内容が明らかにされると、大陸の共産政権の反発を招くことをおそれた。

その結果、この一ヵ月あとの五月七日付で送られてきたもう一通の吉田茂の手紙を、いかにもホンモノのようにみせかけて、とりつくろったのである。

明らかにされた池田内閣の二重外交

▼四月四日付の吉田書簡が全文明らかにされたのは、これがはじめてである。

これまで日本では五月七日付の手紙が、いわゆる吉田書簡とされ、数多くの外交史関係の本などでも、そのように扱われてきた。

五月七日付の手紙の内容は、

「①中共輸出機械設備の金融関係を純粋に民間の立場で行うということについては、貴意にそうように研究する

②日本政府は少なくとも今年中(昭和三十九年)は、大日本紡績が日本輸出大銀行を通して、中共に化繊機械設備(ビニロン・プラント)を輸出することに承認を与えることは考えていない」の二条件をあげ、

さらに「小生(吉田茂)は今後とも貴国の要望を達成するよう努力する。ついては、早急に大使を派遣することを含め、日華両国の関係を正常化するための一切の措置を急速に展開してほしい」(原文は吉田茂の自署のある中国文)というもので、四月四日付の「中共対策要綱案」ほどの重要性はない。

今回、吉田書簡の貞相が明らかにされたことによって、一方では中華民国の大陸反攻に道義的支持を与え、一方ではLT貿易を通じて大陸に接近をはかっていた池田内閣の二重外交の仕組みが、はっきりしたわけである。

なおこの件について、「蒋-吉田会談」に同席し、「中共対策要綱案」の起草にあたった北沢直吉は「中共対策要綱案というタイトルがあったかどうか、はっきり覚えていないが、その内容は、蒋−吉田会談の内容を要約したもので、自分の記憶にある限り事実である。

また四月四日付の吉田書簡にはタッチしていないが、過渡的な性格のものとしては、存在したことは十分考えられる」といっている▲ |

吉田書簡を契機に、日華関係は好転しはじめた。

六月十一日、わが国は駐米大使、台湾省主席などを歴任した魏道明を新しい駐日大使に任命した。

このあと、日本では、大陸との交流を急ぐ一部国会議員の問で「吉田濳簡の無効説、廃棄説」が唱えられ、大陸との国交正常化(一九七二年)のさいにも、その取り扱いをめぐって論議がおこった。

しかし、中華民国にとっては、吉田書簡は重要な外交文書であり、日本が一方的に廃棄できる性格のものとはみなしていない。

『日本の親共分子は、ともすれば共匪を承認し、共匪の国連加入を主張し、また吉田書簡の廃棄を主張している。

しかし、このような幻想は、実際にはそんなに簡単なことではない。

吉田書簡と中日和約(日華平和条約)とは相互に関連しか関係にある。

私(蒋介石)と吉田(茂)先生は当時、吉田書簡はまさしく中日和約の補充文件であることを相互に了解し合った。

吉田先生が代表する日本政府と私か領導する中華民国政府は、中日和約を締結したあと、ともに不十分さを感じたがゆえに、この書簡が生まれたのである。

今日、もしこの吉田書簡を廃棄しようというのなら、すなわち中日和約を廃棄することにほかならない』

10 日本、反共の立場を確認 top

日本の役割を大平外相に説く

七月三日には、外相・大平正芳が中華民国を訪問した。 現職の外交責任者として、公式に日本の外交方針を説明し、日本と中華民国との意思の疎通をはかるための来華であった。 大平正芳とは、まず七月四日午前十時四十五分から総統府で会見した。

「大平正芳 早くから中華民国を訪問したいと思っていたが、のびのびとなり、ようやく今日実現した。

天皇陛下から特に総統閣下によろしくとのご伝言があったことをお伝えする。

蒋介石 天皇陛下はいかがか。私からもよろしくお伝えしてほしい。

大平 新潟地震のときは慰問をたまわり、感激の至りである。日本政府と国民を代表して、心から感謝する。

蒋 かつて私は高田の連隊にいたとき、週末はいつも新潟へ行った。昔日の上官、友人でいまなお同地にいる者はとても多い。新潟は私の第二の故郷なので、特に関心があった――」 |

大平正芳(右)と会談する蒋介石(左)

|

このようなやりとりのあと、大平には、アジアにおける日本の役割をつぎのように説いた。

「蒋 東亜の問題は、実に共匪の問題であり、共匪問題が解決しなければ、東亜には安定と平和がないと言いうる。

日本経済は発展しても、共匪問題が解決しなければ、社会と経済の基礎はいつでも動揺が起きよう。

池田外相および日本の政治家は、共匪問題をしっかり研究してほしい。

なぜなら中日両国は近隣であるぽかりでなく、利害を共にしており、現に韓国、ベトナム、ビルマ、インドなどすべて共匪の脅威を受けている。

こうした局勢に慎重に注意するよう希望する。

我々はアジアの国家であり、絶対にアジアから離脱はできない。

アジアの友邦を援助、合作し、生死成敗を共にしなければならない。

日本はアジアでもっとも物資豊かな、繁栄し九大国であり、当然、特別の責任を負うべきである。

目下、日本の経済は大陸を頼りにしてはいないものの、共匪問題を解決したあと、日本経済が我々と合作すれば、単に安定と繁栄をえられるだけでなく、前途の発展もまた限りないものであろう」

「自由」「反共」を再確認

「大平 東亜の安定、繁栄など重要問題に関し、卓越した正確な見解をうけたまわり、深く感銘した。

全く同感である。

アジアは必ず自由のアジアでなければならず、絶対に奴隷のアジアにおちいってはならない。

蒋 日本はアジアの各国と共に進んでいくべきで、一国だけ先がけて安定をはかることを願ってばならない。

日本は中国あるいはアジアにたいし、長期的視野を備えた中心政策を持たなければならない。

もし共匪が消滅しなければ、今後五ないし十年内にアジアはひとしく赤化される危険がある。

共匪こそ中日両国の共同の禍患である。日本の池田首相や政治家に伝えてほしい。

日本は今日わが国の大陸反攻、共匪消滅を積極的に援助することはもとよりできないが、少なくとも他人の悪事を助けて大陸人民の苦痛を増加させたり、我々反共の力をそこなうようなことをすべきではない。

大平 貴重な真実の卓見をたまわり目がさめる思いで、感銘深い。

総統閣下のいわれたことは、いずれも多年の経験にもとづいたもので、啓発されるところがはなはだ多い。

そのとおり日本の政治家に伝え、彼らの努力と注意を促したい」 |

このあと、午後七時半から行われた会談で、大平は次のように日本政府の見解を明らかにした。

「大平 日本は全中国が自由世界の側にはいるよう願っている。

言いかえれば、日本は中華民国が反攻復国に成功することを非常に望んでいる。日本は本質的には反共であり、中華民国にたいし精神および道義ヒの支持をすることは、もとより日本のよろこびとするところである。

日本が、過去にしてきたことには、ややもすれば中華民国の喜ばないことがあった。

が、それにはまたやむをえないいろいろな原因もあり、故意にそうしたわけではない。今後はさらに注意する」 |

大平は、日本が「自由」「反共」の立場をとることを改めて確認し、それまでの政策に妥当を欠いたものがあることを認めた。

さらに中華民国の大陸反攻に明確な支持を与えた。

この会談からわずか八年後、中華民国の信を裏切り、共産政権にひれ伏すことになろうとは、思いも及ばない大平の言葉であった。

11 大陸接近の軽挙妄動 top

佐藤首相の対華友好外交

一九六四年十一月九日成立した佐藤栄作内閣は、池田前内閣と違って日華関係を順調に保持した。

一九六五年四月一一十六日、日本政府は中華民国にたいする一億五千万ドルの円借款供与に調印、また一九六六年十月には台湾省第一石大都会、高雄に総領事館を開設した。

この間、中華民国からは外交部長・沈昌煥(一九六五年八月)、副総統・厳家淦(現総統=一九六七年五月)ら要人が日本を訪問、交流を深めた。

佐藤栄作が中華民国に来訪したのは、一九六七年九月七日である。

佐藤栄作とは九月八日午前十時半、総統府で会い、まずアジア問題、米国問題などを話し合った。

「蒋介石 日本の先輩たちは中国を比較的深く理解していたが、あとの世代になると功利に走り、目先のことにとらわれて足れりとする者が多くなったのは、大変残念である。 |

佐藤栄作夫妻と談笑する蒋介石(中央) 、1967年9月8日、総統府で

|

現在、いわゆるアジア問題というのは、共匪問題にほかならない。

ところが、西側の人々もまた東洋、特に中国に理解がなく、ぐずぐずしているうちに今日の局面をつくってしまったのである。

我々には共匪問題の解決は決して困難ではないと考えている。

日本はアジアの支柱であり、アジアの安全のためにも日本には主張する義務がある。

共匪の存在は、単に中国を害するだけでなく、日本の脅威でもある。

佐藤栄作 日本はかつて世界で悪役を演じ、やることなすこと錯誤だらけであった。

今後二度とそうあってはならないと思う」

“二つの中国”論に逃げる米国

ついで、米国のアジア政策に話がおよび、米国は大陸の共産政権が核爆弾を開発したこと(同年六月十七日初実験)を過小評価しすぎていることに触れたあと、次のように述べた。

「蒋介石 米国人は共匪政権を一つにまとまったものと考えているが、これは大きな誤りである。

共匪政権と中国の七億人民とは、全く別のものであることを知らなければならない。

中国の歴史的背景と伝統文化がどうして共匪と相いれることができよう。

中国人民はひとりとして反共でないものはいない。

我々が人民を憐れみ、罪人を討伐する挙に出さえすれば、大陸の人民はいっせいに決起するであろう。

目下、共匪とソ連の関係の悪化は、すでに極点に達している。

ソ連は内心、毛沢東が早く滅亡することを願っている。

我々がこのさい反攻しても、ソ連が援助にかけつけることを恐れる必要はない。

少なくとも、わが軍が中国南部を収復しても、ソ連の介人は決して招かないだろう。

米国は、中華民国がもし反攻を実行すると、必ず米国にかかわり合いが出ると考えている。

米国は渦中に巻き込まれるのを嫌がって、“一つの中国”などという考え方で一時しのぎをしようとしているのだ。

“二つの中国”というやり方には、我々は絶対反対するし、共匪もまた受入れるはずがない。

一種の幻想にすぎないことが、全くわかっていない。

わが国の反攻には、米国の人的援助は必要としない。

米国がもし介人すれば、共匪に口実を与えることとなり、かえって我々に不利である。

なぜなら中国のことは、おのずから中国人自身で決するべきであるからだ」

続いて同日午後八時から、台北市郊外の陽明山中山楼で、夕食を兼ねて行われた会談の席上、佐藤栄作は、日本の防衛問題を持ち出した。

“周四条件”でメーカー締め出し

「蒋介石 国家は必ず自分の防衛力を持たなければならない。

目下の状況では、米国は安保条約に依拠して日本を防衛することができるが、共匪が武装をやりとげたとき、米国は他人のことを顧みる余裕がなくなる。

その危険に日本はよく注意すべきである。

日本はソ連に侵犯、占拠された北方領土(千島列島)に注意しなければならない。

ソ連は米国とは違う。

領土的野心を持っており、四島を手放して日本に返還することは、はなはだ難しいのではないだろうか。

佐藤 ソ連と中其の関係の悪化は、いよいよミゾを深めていると聞いているが、この消息が間違いのないものであってほしいと大いに願っている。

最近、日本の三木外相(前首相・三木武夫)がソ連を訪問したとき、コスイギンは、中共にはもうつける薬はない、と言った。

蒋 閣下はソ連に領土的野心のあることを深く知っている。

が、共匪の野心はさらに大きい。韓国、ビルマなど隣接国家は、ひとつとして拡張の対象でないものはない。

このわざわいの根源を早く消滅しなければ、自由世界はどうして生存できようか……」

これから二ヵ月後の十一月二十七日、佐藤の招待によって、長男の国防部長・蒋経国(現行政院長)が日本を公式に訪問した。 |

外相・三木武夫(左)の出迎えを受ける

蒋経国(右)、羽田空港で

|

蒋経国は天皇と会ったほか、佐藤栄作はじめ日本の政界首脳と会談、わが国の「大陸 収復」の決意には変わりがないことを説き、ともすれば共産政権になびこうとする日本の空気に覚醒を促した。

しかし、こうした交流にもかかわらず、日華関係の“かげり”は、次第に影を濃くしていった。

いわゆる「文化大革命」によって、混乱におちいった大陸の共産政権は、一九六九年四月の「九全大会」以降、内部危機を外に向けてふりかえるため、民主国家にたいする対外浸透工作を強化しはじめた。

一九七〇年四月十五日、周恩来は、いわゆる“周四条件”を提示、中華民国と交易している商社、メーカーを大陸から締め出すことを明らかにした。

折から、大陸側の宣伝工作にまどわされた日本の一部マスコミは、大陸接近の論調を張って、佐藤内閣をけん制した。

これに対抗するため、中華民国は七月二十三日、「周四条件」を受諾した企業との取引拒絶を発表した。

これは日本の企業にたいし、正義をとるか、それとも脅迫に屈するかのはっきりした選択を迫るものであった。

しかし、目先の小利に目のくらんだ日本の企業の中には、あわてて「周四条件」を受諾、中華民国からの引き揚げを表明する社も少なくなかった。

これが、いかに軽挙妄動であったかは、のちになって、中華民国と取引を再開したいと泣きついてきた会社がかなりの数にのぼったことでもわかる。

しかし、こうした共産政権にこびを売り、土下座する風潮は、「バスに乗り遅れるな」の軽薄なあせりとともに、日本の各界に及んでいったのである。

top

**************************************** |