|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

|

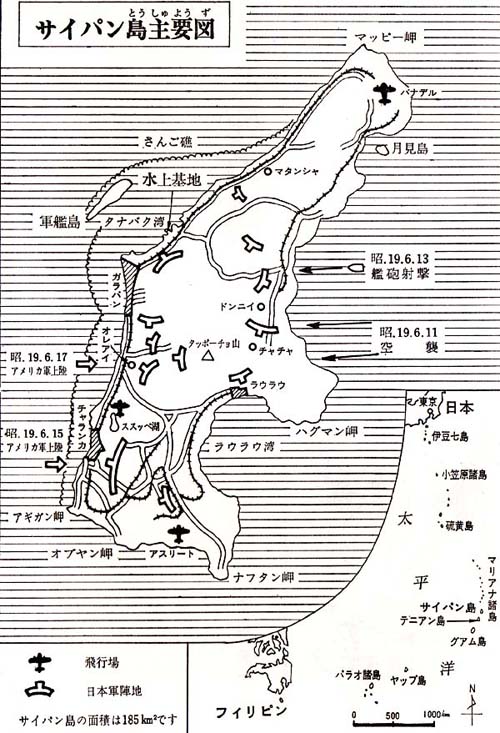

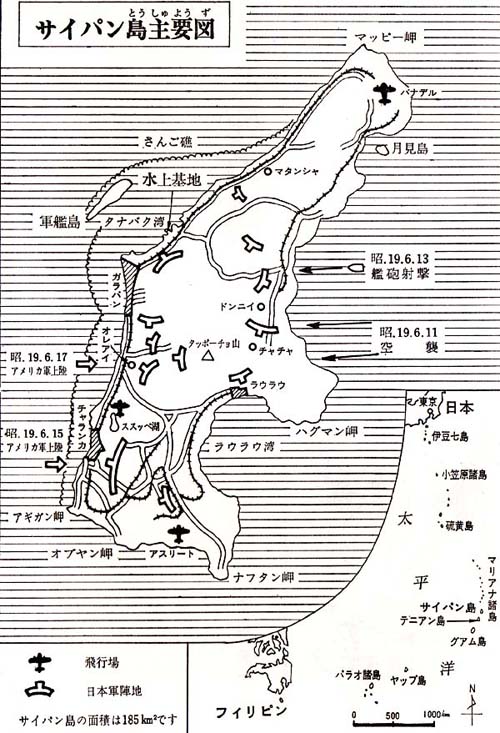

Ⅰ 進め! 宝の島へ

1 不気味な島 top

小笠原群島付近をすぎる頃から海はしけになって、船は大揺れにゆれ、船室の人たちはあっちにゴロゴロこっちヘゴロゴロ、まるで芋でもあらうようにころがされて、全員船酔いで生きた心地はなかった。

大正十五年十二月二十五日、この日は大正時代のおわりを告げる最後の日であった。

南洋興発会社の開拓移民団の一行を乗せた「近江丸」は、午前六時、横浜港を出て、一路南にむかった。

「近江丸」は、きたない船であった。

重油の匂いがおびただしく、それだけでも吐気をもよおしているのに、そのうえ嵐に見舞われたのだからたまらない。

母はのちに、生後九か月の私をかかえて、このときほど苦しい思いをしたことがない……と話していた。

私たち一家も、この南洋興発会社の開拓移民団の一員であった。

嵐が去り、静かな航海がつづけられるころ、船室の中は四十度もの蒸しかえるような暑さにかわっていた。

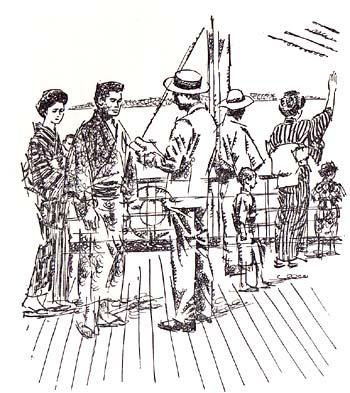

横浜港を出て二十四日め、美しい青い海に小さな島影がぽっかりと見えてきた。

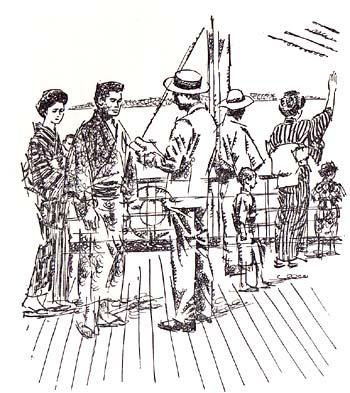

一緒にきた同県人の大津さんが、かけるようにして甲板からおりてきて、

「三浦さん、島が見えている!」と知らせてくれた。 |

|

船内で一番船酔いのはげしかった父が、そのときだれよりも早く甲板にあがっていった。

すぐ父は船室へ戻ってきて、

「美しい島が見える。甲板へ出てみないか!」と母をうながして、私をかかえるとまた甲板へかけあがっていった。

そのときの父の顔は、修学旅行に来た生徒のようにうれしそうであったという……。

母もそれにつられて、ふらふらした足どりで甲板にあがっていった。

すでに船のエンジンは止まり、錨がおろされていた。父の指さすほうには、美しい、絵に描いたような島があった。

島は朝の太陽をいっぱいにあびて緑 一 色に輝き、島のまわりをとりまく白い砂浜は、宝石が輝くようにきらきら光を放っていた。

海は浅瀬で、珊瑚礁が赤紫黄青と色とりどりに、まるで虹のようであった。

海の沖合いからながめていた人々は、あまりの美しさに、ただ茫然と景色のとりこにでもなったように見つめていた。

父も母もいまは感激で胸がいっぱいだった。苦しかった船酔いも忘れ、新しい希望が胸の底からたぎってくる。

島から小さなランチ(小さい蒸気船)が来て、船体に横づけになった。

はしごがおろされ、真っ黒に日焼けした三人の男が乗りこんできた。

この人たちは、南洋興発会社の社員であった。開拓者たちが甲板に集合させられると、係員が来て、

「これから、このサイパン島におりる人の名を呼びますが、その方たたちは一時間後に船をおります。

呼ばれたかたは、すぐ用意してください。」

係員はそういって、名簿を見ながら一人一人の名をあげた。

四十七所帯が読みあげられた。

その中には父の名はなかった。

父と同じようにいま呼ばれなかった人たちは、不安そうな顔で、どこに行くのだろうと話し合っていた。

同じ山形県から来た二、三所帯も、父の工場で働いていた人もみなサイパン島でおりる。

その人たちの奥さんは、母との別れを悲しんで涙ぐんでいた。

しかしいまは別れをおしむ時間もなく、下船の人たちは、あわただしく船室の中へ戻っていった。

甲板に残された父は、係員に自分の行く先をきいてみた。

「ああ、三浦さんですね。……三浦さんは、そーら、あそこに見えるでしょう、あの島ですよ。」

さらにさらに小さな島影が、はるかかなたの海上に、航空母艦のような形をして浮かんでいた。

「ああ、あの島ですか。」

そのとき、父はさほど気にもとめなかった。

いま近くでながめているサイパン島があまりにも美しいだけに、あの島も同じであろう……と想像していた。 |

美しい島サイパンで多くの家族は下船したが、

三浦一家はさらに遠くのテニアン島へ行く。

|

午前八時、四十七所帯の家族は別れの言葉をかわすまもなく、ランチに乗り移っていった。

全員が乗りうつると、これもまたあわただしく、ランチはエソジソの音をふるわせて、船体から離れて遠ざかっていった。

甲板の上から見送っている人たちの心に、冷たい風がすどおししていったような感じだった。

二十四日ものあいだおなじ船の中ですごして顔なじみになった人たちか、嵐が去ったように一瞬にして立ちさってしまった。

父も母も、いつまでもその人たちの乗っていったランチを見送っていた。

「三浦さん、私たちは、どこへ行くのだろう?」

渡辺伝吉さんの奥さんが不安顔にきいた。この奥さんは、いまにも赤ちゃんが生まれそうな大きなおなかをしていた。

南洋についたら大きな病院があるからといわれて、渡辺夫妻は安心して一行に加わってきたのだった。

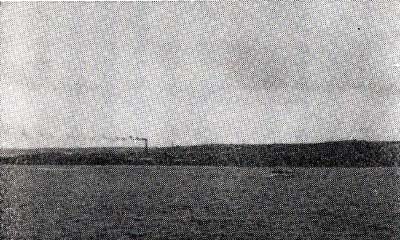

「近江丸」がテエアソ島の沖合いに錨をおろしたのは、昭和二年一月十八日、午前六時十分であった。

「近江丸」は、島の北がわを半形にまわって、島の近くを走っていった。

島は、のこぎりの刃のような形をした高い岩壁にかこまれ、そこに白い波しぶきが上っていた。

島全体がふかい密林のようで、あの美しいサイパン島とは正反対に、いまにも幽霊でも出てきそうな不気味な島であった。

大勢甲板に出てきて、この不気味な島のようすをながめている。

2 無人島に上陸 top

船から錨がおろされドラの合い図が鳴ると、島から“はしけ”(荷物などを運ぶ箱船)をひいたランチ「近江丸」にむかって走ってきた。

二十分後に、ランチは船体の横腹にぴたりと止まった。小船は波とともに大きくゆれている。

船からおろされたはしごを登って、南洋興発の職員がはいってきた。

この島におろされるのはわずか十七所帯だという。父も今度は、この十七所帯に間違いなく入っていた。

ここでおろされなかった人たちは、さらに遠いパラオ島まで行くのであった。

横浜港で停泊していた船に乗ったときとはかってがちがい。ゆれるはしごの足元ではギーギーとおそろしい音がする。 |

テニアン島。わずか17所帯が、開拓者として上陸した

|

箱船の中で真っ黒に日焼けしたたくましい男が抱きかかえてくれるのだが、箱が上下にゆれて、なかなか体が一定しない。

ようやく、全員無事箱船に乗りうつった。

三週間もの長いあいだ船の中で親しくなった人たちに手をふるうちに、はしけは島へとむかった。

そして、島の陸地まで百メートルぐらいの海上で止まった。

そこからさきは浅い珊瑚礁になっていて、船は進行ことができない。

そのためであろうが、陸地まで綱橋がかかっていた。

それは、太いロープであんだ橋の上に板がのせられていて、手すりのようにつかむものはなにもなかった。

船からおりてこのおそろしい綱橋をわたるというので、みんな青くなったが、渡らないわけにもゆかなかった。

ロープの橋は、人間の重みで右、左にゆれた。子供たちはこわがって両親にしがみついて、渡ろうとしなかった。

この開拓移民はほとんどが若い夫婦で、農家の次男三男が多かったが、それでも私の父のように、三、四人の子供を連れている人もいた。

誰もがサーカスの綱わたりではあるまいし、こんな経験はしたことがなかった。

おなかの大きな渡辺さんの奥さんは、夫の手にしがみつき、必死になってわだっていった。

父は三才の姉をせおって、兄の手をうしろでひき、これも必死だ。母は私をせおって、片手に荷物をもち、片手で体のバラソスをとり、夢中で岸にたどりついた。

みんな海中にふりおとされまいと、ただ夢中で渡っていた。

しかし、興発の係員や土人の荷役人夫たちは、大きな荷物を肩にかついで、小走りでトントンと足元もかるく、簡単に渡っていた。

綱渡りもこの人たちはなれたものだ。

それから、こげつきそうな炎天の中を何時間も待たされたあと、さっきの赤ら顔のでっぷりした男が、小屋から出てきていった。

「みなさん、お疲れになったでしょう……。長い船旅ご苦労さまでした。この島がテニアン島です。

みなさんが希望されてこの島へ来たのですから、この島は、みなさんの島と同じようなものです。

それだけにこれからの期待も大きく努力のしがいもあるというものです。

この島は隣のサイパン島よりも土地が肥えていて、私たちはこの島を『宝の島』と名づけています。

これからは、たくさんの入植者がこの島にやってきますが、みなさんは、その第一陣なのです……」

母は係員の話よりも、この島のようすをすこしでも早く知りたいと、あたりを注意ぶかく見ていた。

一体、このテニアン島という島はどんな島なのか?……

しかし、どこを見てもおそろしいジャングル地帯で、家らしいもりは一軒も見あたらなかった。

家と名のつくへののは、バラック建ての小屋が二、三にテントがふたつ張られていただけで、足元ふかく雑草がおい茂っていた。それ以外の建物は、この付近にはなかった。

郷里の山形で、南洋興発の社員だという、大関源太郎さんがもってきて見せた鉄筋コンクリート建ての立派な小学校、病院、美しい商店街の写真、それらの写真の建物は、この島のどこにあるのだろうか?……と母はいぶかった。

しかし、そんな建物があろうはずもなかった。テニアン島は無人島だった。

南洋興発の社員数名が移民開拓者を受けいれるために、サイパン島から派遣されて来ていただけだった。

あの大関さんが見せてくれた写真は、移民募集のためにつくられた偽の写真であったのだ……。

テントの中に、昼ごはんが用意されているという知らせが来た。

ようやく炎天の下から解放されて、みなほっとした気持ちでテントの中へはいった。

中には、横に切った丸太を足にして、その上に板をのせただけのテーブルが二列になっていて、これまた原始時代を思わせるに充分であった。

テーブルの上にどんぶりがならべられてある。

ご飯の上が真っ黒に盛りあがっているので、母はゴマ塩でもふりかけてあるのかと思ったそうだ。

長い船旅で、船酔いのはげしかった人々はほとんどなにも食べていなかった。

大きなおなかをかかえた渡辺さんの奥さんが、ふらふらした足どりでテーブルに近づいていった。

突然、「キャー」と悲鳴をあげてたおれた。

夫はおどろいて妻を抱きかかえながら、テーブルの上にのっているどんぶりを見た。

「アーッ」彼も同じ恐怖の声を出してうしろにしりぞいた。

みんながふしぎに思って寄って見ると、――どんぶりの上の盛りあがった黒いものはゴマ塩ではなく、なんと真っ黒い大きな蝿であった。

目玉がきょろきょろとびだした蝿――。こんなおそろしい蝿を誰も見たことがなかった。

人間が近づくとすぐに体に止まる。たちまち子供の目、鼻、口にむらがってきた。

それもひとかたまりになって襲うように。

姉は大声で泣きだした。大人でさえも泣きだしたいほどであった。

貧血をおこしてたおれた奥さんも、姉の泣き声につられてか、シクシク泣きだしてしまった。

この島が宝の島であろうと、金が木になるほどおもしろいところであろうと、こんなおそろしい南洋なんかまっぴらだ、いますぐ郷里へ帰りたい――誰もがこんな気持ちであった。

係員が、「さあ、どうぞ食べてください。」といったが、蝿で真っ黒くなったご飯を食べる勇気のある開拓者は、一人もいなかった。

これが、「宝の島」の第一陣が経験した一日めであった。

3 ヤモリとやぶ蚊の歓迎 top

父は、山形県山辺町で紡績工場を経営していた。

大正末になって(関東大震災後)織物の没落が全国的につづいて、数百人の女子工員を使っていた父の工場も、経営が苦しくなった。

そんな状態のときであった。南洋興発会社の社員の大関さんが来た。

南洋というところは、とてもすばらしいところだ、金が木になるようにもうかっておもしろいところだが、行ってみないか……と毎日さそいにやってきた。

金が木になる――それ、宝の島だ――と、まるで子供だましのようなことをいって、南洋行きを父に勧めた。

その頃父も若かった。それに事業の悩みをかかえているだけに、ひとつ南洋サ行ってひと旗あげてくんペエ、ぐらいの考えはあった。

しかし母はそんな甘い話には乗らなかった。

どんなにすばらしい宝の島であろうと、金が水になるようにもうかる南洋であろうと、学校のない島へなど行かれない――と、がんとして応じなかった。

ところが数日して、大関さんは、鉄筋コンクリート建ての立派な小学校に、これもまたすばらしく立派な病院の建物、美しいヤシの木が茂っている商店街など、何枚かの写真をもってきて母に見せた。

そして、「南洋には、山形にもないこんな立派な小学校がいくつもあるのだよ――。」と南洋の話をする。

母もこの立派な小学校の写真を見て、すっかり安心してしまった。

たった数枚の写真のとりこになった母は、父とともに三人の子供を連れて、移民団に加わることになったのだった。

|

テニアン島のカレータ(牛車)。三浦一家はこのカレータに乗って目的地へむかった

|

一月十九日、十七所帯の家族は、それぞれ係員にともなわれて、テニアン島の各所へ分散させられてしまった。

私たち一家もカレータ(牛車)に乗せられて、ソンソン町(家の一軒もない町)をあとにして、三里半も山奥へはいったところで、カンータからおろされた。

何時間もデコボコガタガタ道(道なんていえる道ではなかった)をカレータにゆられて乗っていたため、お尻が痛くて立つこともできない。

やれやれと、カレータからおろされたところが、これまたがそろしいジャングルの中――。

どこをふりむいても太陽の光がさしている場所はない。

草のつるがからまった木や雑草が背丈より高くおい茂っていて、昼だか夜だかもわからないほど暗い。

係員が鎌で雑草を刈りはじめた。父も草を刈りはじめた。わずかばかりのあき地ができた。 |

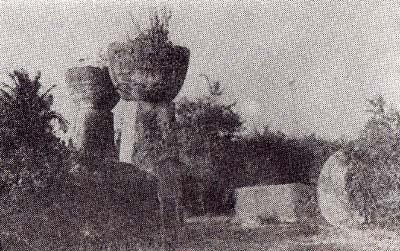

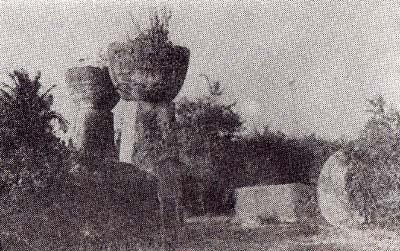

テニアン島にのこっていたタカ族の遺跡。

無人島にもかつてはタカ族が住んでいたらしい

|

そこにテントが張られ、地面の上にむしろが敷かれた。これがわが家で、五人の家族が住む家となった。

係員は、これで自分の仕事はすんだとばかりに、 「あす、また来るから……」

といって、カレータをひいてもと来たほうへと帰っていった。

こんなむちゃなことがあるだろうか? 捨て猫でもあるまいし――。

だか、父も母も泣かなかった。捨て猫は捨て猫なりに生きねばならない。しかも、子供をかかえた親猫である。

父はそのとき三十三才、母は二十八才、兄九才、姉三才、私が生後九か月であった。

無人島のテニアン島には、島の区域もできていなかった。十七所帯は、東西南北そして中央にと分散されていた。

のちに、第一農場、第二農場、第三農場、第四農場と四区域にわかれて南洋興発の開発がすすめられていったが、両親は、中央にある第三農場の最初の開拓者であった。

まだ人間の踏みこんでいないジャングルの中では、動物や虫など、あらゆる生き物が、恐れを知らず集まってくる。

その中でも、三十センチもあるようなヤモリには閉口した。

ランプの光がめすらしいのか、テントの布にすきまもないほどの大軍で、私たち一家を歓迎しにやってくる。

一晩じゅう「ギャ、ギャ、キイ、キイ」と背筋の寒くなるような悲鳴をあげての歓迎ぶりである。

それはまだいいとして招かざる客はやぶ蚊の大軍であった。

これはめすらしい者がやってきたとばかりに、群れをなして人間に襲いかかってくる。

蚊というやつは、遠いところからでも、血の匂いをかぎつけてくるらしい。

ジャングルの中の一夜は、こうして一睡もしないうちにあけはなされた。

翌日、係員は二人の土人を連れてやってきた。

父と四人でたちまちのうちに丸太の小屋が組みたてられた。

私たち一家はこの小屋に住むことになった。

家の周囲が伐採され、わずかな土地が開墾されると、すぐその畑に芋や野菜の種がまかれた。

内地からもってきた野菜の種が、こんなに早く役にたつとは思ってもみなかった。とくに、早生の大根は、種をまいてから二十日で立派な大根に生長し、係員の人たちがもらいにくるというありさまだった。

ジャングルの中は真っ昼間でも暗かった。

そのため、昼間からやぶ蚊が出て、子供たちの体をあたりかまわず刺して血を疚った。

みるみるうちに白い皮膚は水ぷくれになった。

はれものが体中にできて、三時間もすると化膿して皮膚病をおこした。

内地からもってきたわずかな薬も、たちまちのうちに使いはたしてしまった。

父は夜明けとともに三里半もある山道を、いそぎ足で興発の事務所に薬を買いにいくのだが、船がはいらないということで、なかなか手にはいらない。

(開拓者の手に渡ってくるものは、いつもそうであったが、のこりものか、事務所で不要のものばかりだった。)

テニアン島へ来て二十七日めの二月十三日、内地ならまだ正月気分もぬけきらず、寒もちでもついているころであろう……。

ジャングルの中で、渡辺伝吉さんの奥さんに赤ちゃんが生まれそうだという知らせがあった。

私の母は迎えにきたカレータにとびのると、遠い渡辺家へむかった。

牛はのろのろと歩く。何時間も歩いてきた道をやすみもせずまた引き返すのである。

長い舌をたらし、よだれをたらたら流して、いかにも苦しそうだ。

渡辺さんの家についたのは、もう夕暮れであった。

家にランプがつけられて――家というより小屋であるが――なんのしきりもない部屋のまん中に、奥さんが寝ていた。

母の顔を見て産婦は安心したのか、まもなく赤ちゃんが生まれた。

第一農場だという山の中で、大きな男の子がうぶ声をあげたのだ。

昭和二年二月十三日午後七時、母がはじめて経験した産婆さんだった。

この渡辺勝男君が第一号で、まもなく第二号、大津さんの家でも男の子が生まれた。

産婆がわりの母は、赤ちゃんを一回だけはうぶ湯に入れてあげたが、翌日からは、その家の夫が一切をやらねばならなかった。

私の父と母はこれらの若夫婦ちに、ジャングルを開墾して野菜や芋を植えることも教えた。

この無人島では各人一人一人が、自分で生きる道を考えださねばならなかった。

(当時の開拓移民として入植してきたのは、百姓の次男三男が多かったが、父のように百姓の仕事を知らぬ者が、百姓の息子たちにいろいろと教えたのだから、こっけいな話である。)

4 草の中の白骨 top

ジャングルを一町歩(約百アール)、二町歩と果戮するには、何か月もかかった。

のこぎりで一本一本木を切り倒し、鍬で本の根を掘りおこして畑にするまで、全部父と母と二人だけの労力でやるのだから、六町歩の畑を開墾するのには、それこそ二年も三年もかかった。

昭和四年、隣に、漆山、野口、渡辺三家が入植してきた。いずれも同県の人たちであった。

その頃になって、テニアン島の人口もすこしずつ多くなっていた。

しかしテニアン島の面積約九十八平方キロメートル(八丈島の四倍)、周囲五十キロメートルもある島の中に、ぽつりぽつりと建っている家を見つけだすのは、夜空に一番星二番星を見つけるよりむずかしいことだった。

ようやくサトウキビが畑に植えられるころ、私たち一家は、三農場四班からさらに遠い北のいちばんはずれの、海の近くの新しい土地へと移動していった。

それは、南洋興発会社が開拓者たちを利用して、次々と、島内を開墾させてゆく方針を考えていたためであったろう。

苦労して開墾した土地は、人手にわたり、父母は四人の子供(妹が生まれていた)を連れて、人がまだ一歩も足を踏みいれたことのない、きびしいジャングルの中へ移動していった。

丸太の小屋が建てられ、三年まえの無人島のときと同じ生活がはじまった。

私はそのとき四才であった。いまでも、その頃のことか、あざやかに記憶に残っている。

山の中に私の家(掘立小屋)がたった一軒あった。父と母は、毎日毎日一本一本木を切り倒していた。

十一才の兄は一人前に父の仕事を手伝わされていた。

六才の姉も、伐採した木をひきずってきてひとところに集めるくらいのことは、させられていた。

一家総動員での開拓であった。

私は妹の良子の子守りをしながら、白骨などをひろい集めて遊んでいた。

白骨はいたるところにあった。ぼうぼうとおい茂った草の中の窪地を掘ると、かならず白骨が出てきた。

私は子供心にもうすきみ悪くて、

「この骨なんの骨?」と母にきくと、母は知ってか知らずか、

「昔、この島でドイツとスペインの戦争があって、そのときたくさんの動物か死んだ。

この骨は、そのときに殺された動物のものだろう……」というのだった。

しかしその白骨の中から、人間の頭蓋骨が出てくることもあった。

なにも知らない私は、その穴のおいている白骨をおもしろがって母に見せると、母は私の手からその骨を受取ってて、一か所に集めてある骨とともに、夕方たくさんの枯れ木を山に積んで焼いた。

5 母豚子豚 top

ある日、兄が小さなかわいい子豚をとらえてきた。私はそのかわいい赤ちゃん豚を見てすごく喜んだ。

おもちゃなどないところである。家の土間になわでつないで、夜は寝た。

真夜中――ブウブウブウ――悲しそうな豚の嗚き声に目がさめた。

みんながその声におどろいておきていって見ると、母豚が赤ちゃん豚にお乳を飲ませている。

子供の匂いをかぎかぎここまで来て、ついに子豚をさがしあてたのであろう。

それを見た兄は、いそいで子豚のなわをといて放してやった。

母が台所からゆでた芋をもってきて豚のまえにほうると、母豚はおそれもせずに食べる。

食べおわると先に歩きだした。赤ちゃん豚は小走りでそのあとについていく。 |

子豚を拾ってきたら、夜中に親豚が子豚を探してやってきた。

|

まぶしいほど明るい月の光が、親子の姿を照らしだしている。

朝になって、早おきの父の「豚の親子が庭にいる。」という知らせで、私もとびおきて出ていってみた。

間違いなくゆうべの親子である。

母がまたゆでた芋をもってきてやると、じつにおいしそうに食べる。それから毎日腹がすくと家の庭に来て母の姿をさがす。

母からもらったえさを食べおわっても山へ帰ろうとはしない。すっかり母と仲良しになってしまった。

ときどき仕事のじゃまになると母に叱られている。子豚は黒チャンと名づけられて、私の一番仲良しの友だちになった。

兄が豚小屋を作ってやった。出入りは自由である。

その頃山豚がたくさんいたが、父は殺して食料にすることはしなかった。

山豚もたくさんいたが、それ以上に山鳥は手で捕えられるほど多く、そこらじゅうにいた。

草むらの中のいたるところに卵が産んであって、食べられる産みたての卵もあるが、ひなになってピイピイと鳴いているのも、一日にいくつも見つけることができた。

ひなをつかまえるところを親鳥に見つかろうものなら、百メートルぐらい追いかけられる。私は親鳥がえさをさがしにいったるすをねらって、何度もひなをつかまえにいった。そのときこそチャンスであった。

私は十二、三羽のひよこを、服のすそをまくってその中に入れ、家へかけもどるのであった。

それを見て兄は、かならずもとの場所へかえしてこいとしかった。

一羽だけならいいだろうと泣きついても、兄はそれもゆるさなかった。結局もどしにいくのは、いつも兄の役だった。

のちに私の家には飼い鳥が千羽ぐらいもいたか、これらはみな、山鳥のひよこからふやしたものであった。

母は、病人たちにこの卵をもっていってやるのが、うれしそうだった。

山にはアテスとアバスの実がたくさんあって、このシャンタルへ来てからは、自家栽培以外の食べ物がそこらじゅうにあった。

私はよくアメーバ赤痢(下痢をおこす伝染病)にかかった。

そのたびに母はマタタビのような薬草をさがしてきて、煎じて飲ませてくれたが、すごく苦いので私は泣きながら飲んだ。 |

山鳥のひよこはどんどん増えた

|

病院は三里半も離れたソンソン町に診療所のようなものができたばかりであったが、医者にみてもらう金などなかった。

6 青カビのはえたビスケット

top

内地からの食料をはこんでくる船を待つ心は誰もが同じで、何か月かに一度やってくる船をキャッチするために、兄は、このへんで一番高い木に登って監視していた。

海のかなたをじっとにらんで! どんな小さな影でも見のがすまいと!

そんなあるとき、「お父さーんつ、船が来たよー!」という兄の声がジャングルにこだました。

父は伐採の手をやめて、野良着のままとびだした。(お金はもたないでも、会社から借金して買ってくるのだ。)

かけるようにして山道をくだっていく。なにしろ往復の道が六里あまりもあるのだ。

大人のかけ足でも半日以上はかかる。母は仕事も手につかず、父の帰りを待っている。

父は風呂敷包みを脇にかかえて、息せききって帰ってきた。

風呂敷包みの中に、なにがはいっているだろう?……みんな包みをひらく母の手を見ていた。

はじめに紙袋の中のビスケットがとりだされた。

「ウワー。」

私と姉は喜びの声をあげて手をたたいた。

赤青黄白、色とりどりのビスケットが母の手に握られて、私たち三人の子供にわたされる。

そのビスケットには、青カビが一面にはえているのだが、私たちはカビのはえていないビスケットなど見たことがなかったので、べつにふしぎにも思わなかった。

お菓子ってこんなにおいしいものなのだ、としか思っていなかった。

姉と私は青カビだけをぺろりぺろりとなめまわし、互いに舌を出して色をたしかめあった。

そんな私たちを見て、母は涙を流していた。

私たちには、なぜ母が涙を流しているのかわからなかったが、母は山形の高橋という生菓子問屋の娘なのであった。

きょうの収穫はもうひとつあった。レッテルもなにもはってない大きな缶詰がふたつ―――。

中身はなんだろう?……期待をかけながら缶切りであけてみておどろいた。中から出てきたのは、大根の水煮であった。

母は果物の缶詰だろうと期待していただけに、がっかりしてしまった。

7 お隣さん top

昭和五年、隣に沖縄県人の平川崇明さんが入植してきた。その頃、沖縄からテニアン島にたくさんの開拓移民が渡ってきた。

父も母もこの隣に住む平川家を大歓迎した。

家も私の家よりも立派な家が、父たちの手で建てられた。毎日の食料は母がたずさえていった。

父母は自分の家族同様に、平川家の面倒をみた。

開墾地ヘサトウキビを植えるまえに、野菜と芋をさきに植えることも教えた。

この平川家にわたしよりひとつ年下の男の子がいたが(現在沖縄石川市の市長)、まもなく母の手で妹の春子が生まれた。

平川家の開墾もようやく軌道に乗ったころ、となりに、今田(重三郎)、近田(仁吉)の両家が入植してきた。

私たちの家がジャングルの中の一軒家だったテニアン島にも、このころになって開拓移民がどんどん入植してきた。 |

サトウキビ畑の農道を整備するテニアン島の開拓者

無人島だった島も、三年後には沖縄からの開拓移民もやってきた

|

四つの農場と八つの区域にわかれて、その区域の中もさらに一班二班とわかれ、やがて第一製糖所ができて、ソンソン町には南洋支庁、郵便局、南洋貿易会社が設立された。

こうしてテニアン島は、南洋興産の手心よって開拓されたサトウキビの島となった。

昭和七年四月一日。

四月一日生まれである私は、いなかの駐在所のてちがいで、一年早く小学校へはいることになった。

その頃、三農場のカーヒというところに小学校ができた。私の入学は突然のことで、なんの用意もされていなかった。

母は自分の着物をほどいて、私が入学式に着ていく着物を作ってくれた。

私は花模様のきれいな着物に紫色の袴(はかま=これは母の女学校時代の制服であった)をはいて、入学式に行った。

まだ道らしい道もなく、雨が降ると、ムカデが出てきて刺されることもあった。

また蜂がいたるところに巣を作っていて、顔じゅう刺されて泣きながら学校につくこともあった。

カーヒ小学校は草ぼうぼうの中にあった。テントが三つ張ってあるだけで、一年と二年、三年と四年、五年と六年の三組にわかれていて、喜多鉄三郎校長と辻野夫妻が、それぞれ生徒をうけもって教えていた。

8 二百十日 top

昭和十年九月十日、私は小学校四年生であった。

この日は、朝から激しい雨であった。私と姉は一本の傘をさして学校へ行った。

近所の生徒たちはほとんど学校を休んだ。傘のない子供がほとんどだったのだ。

学校へついたときは、ぬれネズミのようだった。

授業ははじまっていた。

その頃の生徒になにが一番こわいかときいたら、だれでも「遅刻することだ。」 と答えたであろう。

それほどカーヒ小学校では遅刻に厳格で、生徒にとってはこわいことであり、またはずかしいことでもあった。

遅刻すると、何時間も廊下に立だされたまま、教室へ入れてもらえなかった。

その日、遅刻をして学校へついた私は、廊下に立って、横目で先生の顔をちらりちらり見ていた。

服のすそからしずくがポタリポタリとたれて、私の立っているところだけが丸く輪になってぬれている。

いやな感じだった。

四年生は十一人しかきていなかった。一時間めの授業がおわっだとき、この日は、めすらしく教室に入れてもらった。

だが、体が寒くて、がたがた震えがきて歯ぎしりが止まらない。

三時間めの授業がはじまるまえから、外は激しい暴風とかおり、学校のトタン屋根平板がはがされて、音をたててとびちった。

全校生帰宅の校長命令がでた。

私はびしょぬれになったかばんをまた肩にかけて、裸足で教室をとびだした。

雨が顔を針で刺すように降りつける。水は頭から滝のように流れてきて、目をあけていることもできない。

手で顔をふきふき、泣きたい気持ちを我慢して、家についたのが午後二時ちかくであった。

家の木の門がたおれていた。しかし、奥にあるはずのわが家を見たときに、私は茫然として、その場に立ちつくした……。

父や母や妹たちが待っているはずの家が、無惨にもペチャンコにたおれているではないか。

私はその家を見ているうちに悲しくなってきて、涙が次々と出てきた。

冷たい顔の上であたたかい涙がひとつの線になってほおを伝わり、口の中にはいる。 |

台風の中、家へ帰ったら家はぺちゃんこに潰れていた。

|

塩けの涙と冷たい水が口の中へはいって、よだれのようにまた口の外へ出る。

私は、三十分ぐらいも嵐の中に立っていただろうか。

気がついたとき、母が私のうしろに立っていた。

私は母の顔を見るといっそう悲しくなって、母にすがりついて泣いた。

私はすぐ学校の教科書のことが気になり、ペチャンコにつぶれた家のすきまをさがして、そこから腹ばいになって中へはいった。

私の勉強部屋にようやくたどりついた。机も腰かけもばらばらになってこわれている。

机の中の引出もばらばらになって、本箱の中にあった教科書とともに、ずぶぬれになってほうりだされてあった。

その一冊を手にとって、ページをあけようとしたが、ぺったりとついて、はがれない。

中にはいったまま、私がいつまでたっても出てこないので、母は心配して、私の名を呼んでいる。

家の者はみんなとなりの平川家へ避難していた。

父は姉が心配になり、嵐の中をさがしにいった。

しかし姉は、その夜、帰ってはこなかった。

九月十一日。きのうの凰は、どこへ行ったのだろう?テニアン島へおそろしい爪跡を残して……。

静かだ。晴れわたった、涼しいさわやかな朝でふった。

この三班も急激に入植者がふえて、この頃(昭和十年)には四十二所帯の小作人(六町小作人と一町小作人とがあった)が住んでいたが、その日、前日の暴風で二十所帯の家がペチャンコにこわされたことを知って、いまさらながら台風のおそろしさを思いしらされた。

サトウキビの刈入れも近づいていた大事な晩期でもあったのに、サトウキビ畑は一面あらされて、手のつけようもなかった。このため百姓たちは、南洋興発会社からたくさんの借金をしなければなななかった。

百姓の子供たちは、靴も買ってはもらえなかった。病気になっても医者にもみてもらえなかった。

それにくらべて役人の子供や、会社員の子供たちは、皮靴に靴下をはいて、きれいな服を着て学校へ来ていた。

百姓は、朝から晩まで、働いても働いても貧乏神から離れることはできなかった。

私たち親子は三たび掘っ建て小屋の生活をはじめた。

父は山形に残してきた家と土地を人手に渡し、そのお金で、今度はそれまでにない頑丈な立派な家を新設した。

母は、さっそく班の奥さんたちを集めて、洋裁から料理、お菓子の作り方を教えはじめた。

この班の奥さんたちは、料理も裁縫も知らない人がほとんどだった。

私の家の中は、三、四十人の大人と子供たちで、いつもいっぱいだった。

母は、サトウキビの刈入れ期になると数百名の人が刈入れにくるので、お茶菓子の作り方を教えようと考えたのであろう。そのまえに、どこの家にも落花生を植えさせておいた。

母はその落花生で多数のお菓子の作り方を教えていた。

また、芋羊かんやあずきを使って、いくつものお菓子の作り方を教えた。

それは大人の楽しみだけではなく、子供たちにとっても喜びであった。

沖縄の人たちには、正月の餅の作り方や、鮨の作り方を教えて喜ばれた。

また野良着を縫えない人が大勢いて、夜おそくまで野良着の縫い方を習っている奥さんの姿もあった。

カーヒ小学校の制服がきまると、また大勢集まって母に習っていた。

料理や洋裁を教えるばかりではなく、班のどこかで赤ちゃんが生まれそうだと知らせてくると、母はどんな真夜中であろうと、とびだしていった。

平川家の夏子、秋子の双子も母が取上げた子だ。

両隣も全員母が取上げた子供で、三班だけでどれだけいたであろうか……。

母は一銭のお金だってもらってはいなかった。無料奉仕をみずから進んでやっていたのだ。

みんな同じ貧乏人だからである。

昭和十三年、カーヒ小学校にはじめて高等科か新設された。しかもコンクリート建ての立派な校舎だった。

私はうれしさも新たにして入学した。小学校のときの一クラス四十七名のうち、高等科にはいってきたのは、わずか男十四名、女六名であった。

その頃、テニアン島も、全島八千町歩のうち約七千町歩が開墾されて、在留邦人は一万七千人ぐらいであったが、その大部分は沖縄県人であった。

このころが南洋興発会社の全盛時代であって、テニアン島は、南洋興発の「宝の島」でもあった。

昭和十五年、私は高等科を卒業すると町の貿易会社につとめることになった。

そして夜は女子青年団の人たちと夜学へかよっだ。

このころ、昭和十二年におこった日中戦争が解決のつかないまま泥沼状態はいり、イギリス、アメリカとの対立もふかまっていた。

当時の男子は、満二十才になると徴兵検査を受けて兵役につかなければならなかったが、兄もこの徴兵検査のため故郷の山形へ帰り、甲種合格で、テニアン島へ帰ってくるとすぐ出征していった。

兄は、テニアン島ではじめての出征兵士であった。(彼は満州で戦車隊に入り、のちに満州の仲間とサイパン島に戻ってくる)

top

**************************************** |