|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅳ 死の島に生きる

1 私だけが生きていた

top

……何か妙な言葉が聞こえるようだ……だんだんはっきり聞こえてくる。はっと気がついた。

うす目をあけて見る。目がほこりをかぶったように、よく見えない。

でも、じっと見ているうちに、だんだん見えてきた。

民家らしい、くすんだ天井……戸が四方にあけはなたれている。

声のするほうへすこし顔をむけたら、こっちを見ている何人かの外国人の顔がそこにあった。

私はびっくりしておきあがろうとしたが、体が石のように重くて動かない。

上級将校らしいアメリカ人が何かいった。

すると、若い将校(大尉)のアメリカ人が、私のベッド(キャンバス・ペッド)のそばへ来て、

「あなたは怪我をしているから、動いてはいけない。」と、日本語でいった。

私は、アメリカ人から日本語を聞いたので、またびっくりしてしまった。

そういわれても、私は自分が怪我をしていることも知らなかった。

捕虜になったのだ――という自覚はすぐ来たけれども、なぜ怪我をしているのかわからなかった。

じっと考えていると、だんだん記憶がよみがえってきた。

そうだ、手榴弾で……。

喉かカラカラに乾いている。私は水がほしいといった。

「あなたは怪我をしているのですから、水を飲んではいけません。」

若い将校が、また日本語でいった。私は、それでも水をくれといった。

すると何か缶をもってきて、穴をあけて、その汁を私の口に入れてくれた。

私はひと口飲むと、ペッと吐きだしてしまった。それは私の大嫌いなトマト・ジュースであった。

しかし、アメリカの将校は、どうしても飲めという。私は恐かったので、すこし飲んだ。

私は死ぬのはこわくなかったけれども、アメリカ人が恐かった。

私は、一所懸命、記憶の糸をたぐってみた。

あの谷聞の最後の光景が、しだいにはっきりと目に浮かんできた。

野戦病院はどうなったのだろう? 私は、そのことをきいてみた。

「みんな死にました。生残ったのはあなた一人だけです。」

アメリカの将校は答えた。

となりの部屋にいる上級将校は、よほど階級が上の人らしい。

戦場だというのに、胸のあたりにぴかぴか光るものをたくさんつけていた。

大きな地図を広げている。ここは司令部かしら? と私は考えた。

(やはり前線司令部であったことを、私はあとで知った。)

日本語の上手な将校は、しきりに私に話しかける。

「あなたは大きな怪我をしています。二、三日ここにいなさい。

アメリカの軍医さんが来て、あなたを助けるでしょう。」

そういわれても、私は、自分がどこをけがしているのかも知らない。

毛布がいっぱい、体の上にかけられてある。

毛布をのけて見ようと思うのだが、体が動かない。

(私のけがは、腹部であった。意識を失っている間に応急治療がすんでいたのを、私はあとで知った。)

また、こんなこともいった。

「私は昭和十六年まで、日本の大学にいました。

しかし、戦争がはじまったので、本国に帰り、志願して軍人になりました。

私は日本人を助けるために軍人になったのです。

けっして日本人を殺すためではありません。

それなのに、日本の兵隊さんは、なぜ自分で死ぬのでしょう。

私たちが助けようと思って行けば、みんな自分で死んでしまいます。

私は残念です。戦争の中にも人道はあります。」 |

私は、この日本語の上手な将校の話を聞いているうちに、何かが、おぼろげながらわかってくるような気がした。

結局の渓谷での最後のとき、敵兵は一発も撃たずに、ただじりじりとせまってきた。

なぜ撃たないのだろうと、私は不思議でならなかった。

きっと日本兵が自決をするのを待っているのだろうと、私は思った。また、あの音楽も不思議であった。

将校は、またこんなことをもいった。

「あそこでたすかったのはあなた一人です。

けれども、ススッペのキャンプには、たくさんの日本人がいますよ。みんな助かって喜んでいます。」 |

私はその言葉を聞いたとき、私も、すぐそのキャンプヘ連れていってくれといった。

キャンプって、何だか知らなかったが、そこには日本人がたくさんいるという。

そんなことは信じられなかったけれども、私は、とにかくここに一人いるのが恐ろしかった。

えらそうな将校ばかりいるのも気づまりだったが、それよりも、生まれてはじめてみる黒人兵が恐かった。

真っ黒い顔の中から、白い歯をむきだしてニヤッと笑い、何かいいながら私の手を握って行ってしまったが、私はそのとき、身がすくむほど恐ろしかった。

私は、キャンプに行きたいという理由のひとつとしてそのことをいうと、将校は笑って答えた。 |

筆者の手をにぎって立ち去った黒人兵。

筆者は黒人兵が怖かった

|

「あれは、あなたを助けた兵隊です。黒人兵四人であなたをかついできたのです。

あなたは、赤十字の鞄を肩にかけて、鉄かぶとをかぶってたおれていました。

自分たちが助けた人だから、早く元気になってください、さよなら、といって帰っていったのです。」 |

そういわれても、私の心は解けなかった。

こんなことをいっているけれども、結局、私は殺されるのだろう。

どうせ殺されるのなら、一人でも日本人の顔を見てから死にたい。

こんなところで、一人ぼっちで殺されるのはいやだ。

私は、本当に殺されるのだと思っていた。

なぜならアメリカ軍は、ドンニイでも、あの哀れな患者たちを一人残らず焼き殺したし、マタンシャでも、助けてくださいと哀願する負傷兵まで一人残らず殺したのを、私はこの目で見ている。

だから、日本人を助けるはずがない。

そして、いまこの島で生きている日本人は、私一人だけだと思っていた。

捕虜になったのもはずかしいし、一日も早く殺してもらいたいと思った。

だから私は頑強に、いますぐそのキャンプヘ連れていけといいはった。

将校は困ったような顔をしていたが、司令官と思われる高級将校のところへ相談にいった。

司令官も困ったような顔をしていたか、結局、お許しが出たらしい。若い将校はどこかへ電話をかけた。

「じゃあ、いまトラックを迎えによこすように手配したから、それまで待ちなさい。」

まもなくトラックが来た。私はベッドのままかつぎだされた。

外では、おそい大きな月が、いま山の端を出たばかりで、一本一本草まで見える。

トラックの上に箱がふたつおかれてあり、キャンバス・ベッドに寝かされたまま、私はその上におかれた。

出しなに別の将校が注射をしてくれた。これは絶対に化膿しない薬だと、通訳の将校が説明してくれた。

(この注射はペニシリンであった。)

また外が見えるようにと、背中のところに毛布をたくさん入れて高くしてくれた。

運転兵二人は、黒人兵であったが、通訳の将校が一緒に乗ってくれたので、私はいくらか安心した。

いよいよ出発のとき、司令官が出てきて、大きな缶(あとであけてみたら、キャンデーがぎっしり入っていた)をひとつくれ、何かいった。

「あなたは、かならずアメリカ軍の病院へ入院しなければいけない、といっているのです。」

将校が通訳してくれた。

トラックは山をくだって、やがて大きな道路に出た。空も月で明るい。

私はトラックの上にあおむけに寢たまま、月をながめていた。

今日までのことが、いろいろと思いだされてくる……。ドンニイや、結局や、隊長のこと……。

私は悲しくて悲しくてたまらない。しかし、敵に涙を見せまいと思って、歯をくいしばって、こらえてした。

「たくさん死んでいますねえ……お父さんも、お母さんも、おじいさんも、おばあさんも、子供も……」

トラックから外を見て、将校がいっている。何をいっているのかと思いながら、私は聞いていた。

「あなた、見ますか?」

今度は、私の顔を見ていう。

「何を……」

「日本人がたくさん死んでいます。」

「見せてください!」

私は大きな声でいった。将校は、背中の毛布を高くして、私の背中をおさえて見えるようにしてくれた。

道の両側はサトウキビ畑であった。耕したばかりの黒々とした土の上に、いくつもいくつも死体がならんでいる。

道路の上にあった死体を畑の中へ運びいれたのであろう。月が明るいので、顔もはっきりと見える。

子供を背負った母親、野良着姿の父親、子供……。

これがこの一家族だな、とすぐわかるように、畑の中で死んでいる。

トラックは、私の傷をいたわって徐行してくれているので、余計はっきりわかる。行けども行けども、死体は際限なくつづいている。

死体のない道が百メートルか二百メートルぐらいつづいたと思うと、今度は兵隊さんの死体ばかりあった。

二十人か三十人たおれている。みんな銃をもっている。

ああ、この兵隊さんたちは敵に囲まれて、民間の人たちを先に逃がして、自分たちはしんがりになって戦って死んだのだなと、私は思った。

トラックは海ぞいの道に出た。もうトトラームの絶壁に近かった。

「海にも、たくさん死んでいますねえ……見ますか?」

「ええ、見せてください。」

すると将校は、運転兵に命じて車を止めさせた。

二人の黒人兵は車からおりてきて、将校と三人がかりで、私をキャンバス・ベッドのまま車の外にかかえておろし、断崖のきわまで運んで海を見せてくれた。 海は月光を映してきらきらと輝いている。

高さ五十メートルほどの断崖。波うちぎわに、たくさんの死体が浮かんでいた。女ばかりである。しかし、どういうわけか、若い女の姿は見あたらなかった。

みんな子供の二人や三人はある年齢の叔母さんばかりであった。

背中と胸に子供を一人ずつ、しばりつけた叔母さんの死体もあった。

大きな波が来るごとに、その死体は岩にぶつかり、波の中にのまれ、また浮いてくる。

私は、もう涙も出なかった。

「日本の人は、なぜ、こんなに死ぬのでしょうね。可哀そうに……」

私が涙も出さないのに、そのアメリカの将校も黒人兵も涙を流している。

私は、ただ、うつろな心でながめていた。

するとその母親の死体からすこし離れたところに、ひとつだけ小さなものが、ぷかりぷかり浮いたり沈んだりしている。

小さな女の子だ。それを見た瞬間、私はワッと泣きだしたくなった。

「もう、行きましょう。」

将校が、やさしく私の肩に手をおいていった。

私はまたトラックに乗せられ、断崖の道をのろのろと進んでいった。月をあおぎながら……。 |

月の夜に筆者はトラックでキャンプに運ばれた。途中でさとうきび畑で、道の両側の

夥しい日本人の死骸をみせてくれた。

マッピー岬のノコギリ岩。多くの婦女子が、

降伏をこばんで、この絶壁から身を投げた

|

2 ススッペ・キャンプ top

夜中の二時頃(7/8)、トラックはチャランカの町に入った。こうこうと、明るく電燈がともっている。

その光を受けて、テントがいくつも見える。私は、何か夢でも見ているような気持ちでながめていた。

「あそこがキャンプですよ。」

将校が教えてくれた。そういわれても、それが少しも現実感としてせまってこない。

ただ、不思議なものを見るような、ぼんやりしたおどろきの目を見張っているだけである。

頭の中に浮かんでくる考えは、私は、ここで殺されるのだろうということだけ――。

いくら、アメリカ軍は殺さないといっても、私は信じられない。

なぜなら私は、まだ生きている日本人を一人も見ていないのだもの。

あの電燈の明るいところのどこかに、銃殺場があるのだろう。

車がだんだんテントに近づくと、そのまわりにめぐらしてあるバラ線(有刺鉄線)にとりついて、人がたくさんいる。

よく見ると、日本人だ! 子供までいる――。みんなこっちを見て何かいっている。

この夜ふけというのに。

「止めて!」

私は思わず叫んだ。将校はおどろいて私の顔を見た。

「止めて!」

私は、おきあがろうとした。将校は、あわてて私の肩をおさえた。

「いや、あなたは病院へ行くのです。ここではおりられません。」

それでも、私は、ここでおりるといいはった。将校は困った顔をして、しばらく考えていたが、

「そう……では、だれか知っている人でもいますか?」ときいた。私は、とっさに、

「お母さんがいます。」と答えた。

「お母さんが……」

将校は、また考えるようにしていたが、やがて決心したように答えた。

「それなら、ここのほうがいいでしょう。」

そして運転兵に停車を命じた。トラックは、テントの入口のところへしずかに止まった。

運転兵がおりてきて、またベッドのままおろしてくれた。

それを見ていた入口の警戒兵(黒人兵)が二人、走りよってきて、私を助けおこそうとした。

おどろいた瞬間に、私は立っていた。

そしてタッタッと歩いたと思ったら、門内に入るなり、ばったりたおれてしまった。

日本人が大勢よってきて、私を抱きかかえてくれた。私は、そのままテントの中へ運ばれた。

将校がそこまでついてきて、心配そうな顔をして見ていたが、案外しっかりしているのを見ると、

「私のいったこと、うそではなかったでしょう。」

といってすこし笑い、さらにつけ加えた。

「あなたは、明日、かならずアメリカ軍の病院へ行かなくてはいけません。わかりましたね。では、さようなら。」

彼はちょっと手をあげ、テントを出ていった。

私は、まだ夢見るここちだった。

しかし、いま寝かされている私のまわりに、大勢の日本人がいる。

子供たちが遠まきにして私を見つめている。(たぶん、服が血だらけなのにおどろいているのだろう。) |

戦いがおわって、アメリカ兵に保護される在留日本人

|

私を介抱してくれる大人たちの腕の下をくぐって、六つぐらいの女の子が、顔を出した。

おそれげもなく私の顔をまじまじ見ていたが、

「オネエチャン、ワタシノオカアサン見ナカッタ?」と、真剣な表情で言葉をかけてきた。

とっさに、なんのことだかわからなかったけれども、その表情に打たれて、私は答えた。

「あんたのお母さんて、どんな人?」

「ウン、オカアチャント、オトウチャント、オネエチャント、エイコ、イタンダケド、見ナカッタ?」

「さあ……。おねえちゃんはね、兵隊さんばっかりいたところにいたので、あんたのお母さん見なかったわ。」

みるみるその子の目に涙があふれてきて、声をあげて泣きだした。

私はびっくりして言葉もなく見ていると、そばにいた叔母さんか、

「エイコちゃん、心配しなくてもいいよ。いまにきっとお母さんか帰ってくるよ。」となぐさめながら、むこうへ連れていった。

その子の去るうしろ姿をながめながら、私のまわりにいた人たちが説明してくれた。

「あの子はうちの人と一緒に防空壕にはいっていたらしいが、どういうわけか、あの子だけ残してみんな逃げてしまったらしい。

それであの子一人だけが、防空壕にいたところを、アメリカ軍に助けられてここへ来たんだけど、毎日々々夜の夜中でも捕虜の車が来たといえば、あの子はすぐおきで、いまのようにきくんですよ。」

私はこの真夜中に、親の安否を気づかっておきてきた小さなエイコちゃんが、哀れでたまらなかった。

七月八日、(筆者は7/7の夕刻に気を失っている)夜が明けると同時に、たくさんの人がいれかわりたちかわり私のところへやってきて、いろいろときく。

みんな家族のだれかの安否を気づかっている人たちであった。

しかし私は、その質問に答えられるようなことはなにも知らなかった。

それに疲れがいっぺんに出たので魂がぬけてしまったようで、なんにもいいたくなかった。

それに私の知っている人は一人もいなかった。

私は話すのも嫌、食事を取るのも嫌、生きているのも嫌、何もかも嫌、けだるく、ただこんこんと眠って三日ばかりすごした――。

その三日め、一人のアメリカ軍将校が、テントの中の日本人の顔を一人一人見て歩いている。

みんなは、「あれはキャンプの中へかくれている日本兵を探しているのだ。」といって、恐怖の色を浮かべている。

(事実、日本兵が一般市民にまぎれてここにひそんでいた。)

その将校か、いよいよ私たちのテントへもやってきた。

みんなだまって、将校の動きを見ている。

将校はそれらの顔を一人一人見てまわっていたが、私を見つけると、つかつかとやってきた。

「あなた、看護婦さんね。」あざやかな日本語であった。

「いいえ。」私は知らん顔をして答えた。

すると、手にもつていた紙包みをほどいてさしだした。

「これ、あなたのものでしょ。」見ると、私の、あの赤十字の鞄だ。

「あっ! これ、私のです。」私は思わず答えてしまった。

すると、その将校は、思わずにこにこ笑っていった。

「これ、あなた、山の司令部へ忘れたのです。

私の友だちのキャップテンから、あなたに届けてくれとたのまれて、もってきたのです。」

私はむしょうにうれしく、おしいただくようにしてその鞄を受取った。

大事な大事な私の鞄だ。隊長にもらってから一刻だって肌身を離したことのない鞄だ。

それが司令部にあったとすれば、私は自決をしたときも、やはりこの鞄を肩にかけていたのだろう。

そうして私と一緒に、あの山の一軒家へ運ばれたのだろう。

それをここまで届けさせてくれた人の心が、いまさらのように心にしみてありがたかった。

「あなたは病院にいるというので、二日もさがしました。

どうしても見つからなかったので、今日は、朝からこのキャンプをさがしたのです。

届けられて私もうれしい。キャプテンはよろこぶでしょう。」 |

将校は満足そうにそういってから、

「あなたは怪我をしているのに、なぜ、病院へはいらないのですか?」ときいた。

私が、「もう、よくなりましたから。」と答えると、「オーケー」といって、その将校はにこっと笑って帰っていった。

将校が去ると、私はすぐ鞄をあけて見たが、とたんに私は、手からも心からも、力がぬけてしまった。

中にはアメリカの医薬品や包帯やガーゼがぎっしりとつまっているではないか。

あの血と泥にまみれた兵隊さんの遺品――写真や髪の毛や爪――はどうしてしまったのだろう。

捨てられてしまったのだろうか。

それこそ、私にとっては、大事な大事なものだった。かけがえのない大事なものだった。

それが、ない。私は、鞄が返つてきたよろこびが大きかっただけに、落胆もまた大きかった。

しかし、アメリカの医薬品の底にぴかっと光って、鋏が出てきた。

私はほっとした。救われた思いだった。この鋏は老将官がくれた鋏だった。

今は亡き老将官の遺品であった。

四日めの夕方、叔母さんたちが私の傷を洗ってあげようといって、テントの傍らに囲いをつくり、炊事場からお湯をもらってきてくれだ。

私も自分が一体どんな怪我をしてしるのかも知りたかったし、また血のりでカチカチにかわいた服や包帯も、気持が悪かった。

その囲いの中に二人の叔母さんにかかえられて入ると、叔母さんが厚く巻いてある包帯を、ていねいにはがしてくれた。

パリパリと音をたてて血のりがパラパラおちる。

私が痛さをこらえて歯をくいしばっているのを見て、叔母さんはお湯に包帯をひたして、しずかにはがしてくれた。

傷口のガーゼか血とともにかわいて、傷口にくいこんでいる。

叔母さんは困っていたが、すこし力を入れてはがしてくれた。

見ると傷口は横に十センチばかり、へそのところまで肉が破れている。

しかし化膿していないし、もう肉があがってきている。

兵隊さんたちはこのぐらいの傷でも、すぐ化膿しウジがわいて死んでいった。

アメリカ軍はどんな薬を使い、どんな治療をしてくれたのだろう?

私は不思議でたまらなかった。

お湯で傷口をあらい、鞄の中にはいっていたアメリカ軍の薬(砂糖のような、白い粉薬であった)をふりかけて、新しいガーゼ、新しい包帯で患部をつつんだ。

衣服も誰かが洗濯した着物をもってきてくれたので、着がえた。

さすがに、さっぱりした気分になった。

すると、不思議なことには、この瞬間から、私には、生きよう。

生きて、私にやれることがあるなら、もう一度やろう。

私が生きているのは、あの兵隊さんたちに生かされているのだ……そんな気持ちがわいてきた。

毎日毎日、沖縄の叔母さんたちの暖かい看護のもとで、私の傷口もしだいによくなっていった。

すこし歩けるようになると、キャンプの周囲を散歩するようになった。

子供たちがぞろぞろとついてきて、すぐ仲よしになった。

ある日テントの人が、そっと、私に来てくれというので、あとについていってみた。

うす暗いテントの隅に一人の男が寢ていた。

「あんたが、看護婦さんだと聞いて、お願いするのですが、こいつは兵隊です。

傷をしているが、病院に行くわけにもいかず、困っていたのですが、見ていただけないでしょうか?」 |

私は横になっている男の人の顔を一目見て、すぐ軍人であることがわかった。

南洋の日焼け心していない色白の顔をした、若い兵隊さんであった。

私はだまって傷口を見せてもらった。足の肉が大きくくいとられて、化膿している。

私は自分のテントにもどって、赤十字の鞄をもってきた。

炊事場からお湯をもらってきて、膿(うみ)を洗って傷口をきれいにすると、アメリカ薬品の粉薬を傷口いっぱいにふりかけて、新しい包帯をまいてやった。

ところが私が陸軍の看護婦だということが、いつのまにか、こういう潜んでいた兵隊さんのあいだに知られるようになっていた。

毎日ひそかに何人かの仲間の兵隊さんや民間の人たちが、私を呼びにくるようになった。

それは、アメリカ軍のMP(憲兵)や島民のポリス(警察)の目をのがれての危険な治療でもあった。

3 便所看護婦 top

いつのまにか、一か月ほどたっていた。

私は傷が全く癒えると、もう、こうしてただぶらぶらしているのが苦痛に感じられた。

兵隊さんにすまないように思えてきた。

収容所にひそんでいた兵隊さんも、ほとんど傷もよくなって、民間の人々の中にはいって作業に出るようになっていた。

私も、収容所労務管理者の菊地さんにたのんで、病院に働きに出ることになった。

初出勤日。四四六――これが私の捕虜の背番号であった。赤い捕虜番号をつけて、私を迎えにきてくれた赤十字車に乗った。

私は貧しい身なりが気になった。

洗っても洗ってもおちない兵隊さんの血と膿……森中尉の血……そして自分の血……。

病院に来ている看護婦たちは、みんな若い娘たちで、アメリカ軍の上陸と同時に収容所に入った人たちばかりで、服装もまえとかわらず、着がえまでもっていた。

私は自分のみすぼらしい姿に、病院に来たことを後悔した。

忘れていた女の本能がよみがえったのであろうか……。 |

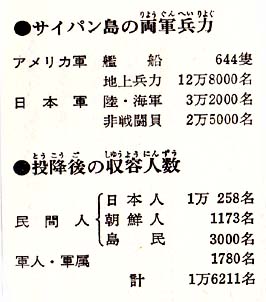

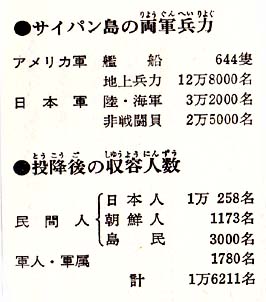

戦闘前に57,000人いた日本人で、

生残ったは16,000人であった。

|

私が担当を命ぜられたのは、女の内科患者だった。

病院はテントの病舎が三十二棟あり、それそれにわかれて患者が収容されていた。

受けもちの病舎に入ると、そこにはキャンパス・ベッドが五十個ほど、二列にならんでいた。

その上に痩せ衰えた叔母さんたちが、青い顔をして、死人のように寝ていた。

奇妙なことに、みんなすっ裸であった。体の上に白いシーツをかけられているだけであった。

叔母さんたちは苦しげに、

「看護婦さん、ペンキ……。ベンキ……」といっている。

私は、なんのことだかわからず、また、どうしていいのかもわからず、ただうろうろしていた。

するとじゃけんな声がとんできた。

「叔母さん、うるさいわね。いまペンキはいっぱいだから待ってよ。」

看護婦四人(日本人二人、島民二人)がすました顔をして、帰りじたくをしている。

この人たちは、夜勤看護婦らしい。交替時間が来たから帰りじたくをしているのであろう。

したがって、もう、自分たちの知ったことではないというのであろうか。

声は、その人たちからとんできたのだ。

私と一緒に来た看護姆たちは、一体、どこへ行ったのだろう。

一人もいない。私は処置に困って、患者の一人にきいた。

「叔母さん、ベンキつてなに?」

叔母さんは、ベッドの下を指さした。見ると、糞便のいっぱいに入った便器がおかれてある。

ああ、このことなのか。私は夜勤看護婦の一人に、便の捨て場所をきき、両手に便器をもって捨てにいった。

この患者たちは、ほとんどがアメーバ赤痢患者だという。

このアメーバ赤痢という病気は、私も子供のころかかったことがあるので、その苦しさはよくわかる。

下腹がしめっけられるように痛み、しきりに、便意をもよおすのだけれども、なかなか出ない。

一時間も便器にしがみついたあげくに、ポタリとわずかばかりの排泄を見るだけだ。

私は四個ある便器を、あっちへもっていったり、こっちへもっていったりして、なかなかいそがしい。

私が何度も便器を両手にもって往復しているのを、すれちがう看護婦が見て、へんな看護婦というような顔をして笑っている。

私は死んだように身動きもしない叔母さんのところに行って、体の上にかけているシーツをあげて見た。

叔母さんのベッドは、体が浸るほど水のような便でいっぱいだ。

もう何時間もまえからこんな状態のまま、この下痢のはげしい叔母さんは寝ていたのであろう。

体全体が便のため黄色くなって、寒さにふるえている。

私がシーツをあげても叔母さんは、死んだように身動きひとつしない。

体は痩せ衰えて、肋骨が一本一本見える。

私がこれをどう処置していいのかと、まごまごしていると、看護婦がそばへ来て。

「その叔母さん、そのままでいいのよ。また同じことになるのだから。」と怒鳴った。

しかし、私は、この可哀そうな叔母さんをこのままにしておくのに耐えられず、死人の運ばれたあとの空ベッドヘ叔母さんを移して、体を洗ってあげた。

それを見ていたアメリカの衛生兵が、どこからか真新しい白いシーツを一枚もってきてくれた。

洗っても叔母さんの体の臭みはとれなかったが、叔母さんは目をほそくあけて、私の顔を見た。

この叔母さんは、まもなく、また同じように水のような便をベッドいっぱいにして、死んでしまった。 |

筆者の仕事は、患者の“しも”の世話であった

|

一時間ほどして、六人の看護婦が、患者の食膳を運んできた。おかゆに缶詰のおかずがそえられてある。

「叔母さん、ご飯よ。」

看護婦たちはそういって、食膳をめいめいに配るだけで、この衰弱しきった患者たちの口へ、スプーンで運んで食べさせてあげる人もいない。

みんな同じ日本人だというのに。

私は兵隊さんたちも可哀そうだったけれども、この叔母さんたちも可哀そうでたまらなかった。

箸をとる力さえない患者に、スプーンで食べさせてあげていると、

「三浦さん、便器だって。」

と、私に便器運びをあごで命じる看護婦さえもいた。

みんな私と同じ年ごろの娘なのに、私が新入りの上にみすぼらしいなりをしているので、ばかにしているのかもしれない。 しかし私は、どんなにばかにされてもかまわないと思った。

私は生まれかわったつもりではたらこうと思っていたから。

夕方になると、夜勤看護婦と交替して、彼女たちはキャンプへ帰っていった。しかし、私は帰らなかった。

彼女たちはキャンプに帰れば、父母も兄弟も待っている。私には、誰もいない。

一人ぼっちで他人の中にいるよりは、ここで患者たちのために働いているほうが、かえって心が楽しかった。

夜勤看護婦が来ても、便器運びは結局、私一人の仕事であった。

私が便器をもって捨てにいこうとすると、いつか私の鞄を届けてくれた将校に、ばったり出会った。

「あなた、いつここに来ました。」

彼は、なつかしそうに日本語でいった。

私は患者のまえでアメリカ軍人と話しするのは嫌だったから、だまっていた。

しかし彼は、そんなことにはおかまいなしにいう。

「あなた、きっとこの病院へ来ると思って、私、待っていました。傷はなおりましたか?」

「はい。」 私は返事だけした。

この将校も大尉で、私を司令部からキャンプまで送ってくれた将校と同じところで、日本語を勉強したのだと話してくれた。

そして、

「あなた、明日から私の病舎へいらっしゃい。」と、いってくれた。

しかし、便器で苦しんでいるあの叔母さんたちのことを考えると、その気にもなれなかった。

その夜も、一晩じゅう、便器運びですごした。

朝になるとまた、昨日の大尉が訪れてきて、自分の病舎へ来るようにと、再び勧めてくれたけれども、やはり私は断わった。

私が、この病院で働いていることを知ると、次々といろいろなアメリカ人たちが私を見にきた。

腹を切るまねをして、「ハラキリ、ハラキリ。)などというアメリカ人もいた。

また大尉は、病院の軍医や看護婦や衛生兵たちに私のことを話したらしく、大勢で私を見にきた。

私は何のことだかわからず、侮辱されたと思い、くやしくて涙が出た。

一か月まえ(昭和十九年七月二十五日づけ)のニューヨーク・ヘラルド・トリビューン紙に、フランク・ケリー記者は、私のことを、こう報道していた。

……第十八、十九、二十野戦海兵部隊の精鋭黒人兵が、日本軍最後の玉砕地点で発見したのは、意外にも手榴弾で自決をはかり、下腹部に重傷を負っていたワック(女兵士)だった。

砲兵大隊長クラウン海兵少佐のもとにR・J・パトリック一等兵ら四人の黒人兵たちが、“日本軍にもワックがいた”と血まみれになった彼女を背負ってきた。

黒い髪をむぞうさにたばね、硝煙がこげついた鉄帽をかぶっていた彼女は、美しい小麦色の肌をした少女だった。

在留日本人の一人なのか――。

すでに投降した民間人もいるというのに、信じられない。

いわば“サイパンのジャンヌ・タルク”の出現だった。 |

高い断崖からのこぎり歯状の岩が乱立した海中めがけて、続々と投身自殺していったたくさんの日本女性を見ているだけに、この勇敢な“女戦士”のヤマトダマシイに、強く心を打たれた……。

これは、アメリカ本国での新聞であったが、サイパンのアメリ力軍兵士にも読まれていた。

そんなことを報道されているとは知らず、私は悲しくて泣いた。

私が泣いているのを見て、アメリカ兵はなぐさめ顔で何か言って帰っていく。

日勤の看護婦たちが来たけれども、私は交替してキャンプに帰る気もおこらなかった。

そして便器ばっかり運んでいたので、「便所看護婦」というのが、いつのまにか付けられていた私のあだ名であった。 |

戦後、慰霊団としてサイパン島に渡った際、悲劇の地に花を捧げる著者

|

4 孤児収容所 top

それでも、キャンプに一人でいるよりは、楽しいこともあった。

大尉やアメリカ人の看護婦たちが、いろいろなものを私に贈ってくれた。

それらの中で食べ物は、みんな患者さんにわけてあげた。

ある日、大尉とアメリカの看護婦スイニーが、大きな包みをかかえて私のところへやってきた。

「シズコ、あけてごらん。」と大尉がいった。

私は、何だろう? とその美しい包み紙を開いてみた。

スイニーから贈られたのは、レースのついた上着とスカートであった。

大尉の贈物は、これから雨季に入ると寒くなるだろうというので、黒いセーターだった。

スイニーは、私のために、わざわざ本国から送らせたのだという。

私はさっそく、つぎはぎだらけの着物と、血のにじんでいるもんぺを脱いで、この美しいレースの上着とスカートに着がえた。

何だか心が晴々として、うれしい。誰にも負けるものか。――そんな自信めいた気持ちもわいてきた。

奇妙な変化がおこった。同僚の看護婦たちが、だんだん私に親切になってきたのだ。

「しいちゃん、あんたむりよ、疲れたでしょ。たまにはキャンプに帰って休みなさいよ」と勧めてくれる人もいた。

「しいちゃん、ごめんね」と、あやまる人もいた。

そればかりではない。彼女たちも不承々々ではあるが、便を捨てにいくようになった。

すすんで私と一緒に夜勤する人も出てきた。

しかし、叔母さんたちは、次々と死んでいった。

死体はシーツでつつまれて、死体置き場に運ばれ、翌朝早く、キャンプの墓地に埋められた。

不思議なことには患者が死んでも、キャンプにいる家族たちに知らされなかった。

重体になっても、面会は許されない。

日本人の感情として、これだけはどうしてもわりきれない思いだったので、私は時々、

「あすの朝早く、墓地へ行くように」と、キャンプにいる死者の家族へそっと知らせてあげた。

もちろん、これは厳禁されていることであったけれども、私は家族たちのことを思うと、アメリカ人の軍医や衛兵に叱られることなどは、なんでもないと思った。

ある日、とても美しい若い娘さんが、山で捕えられて、私の病舎へ入院してきた。

なんでも、カラパンの役場で一番えらい木下さんという人の一人娘だとか、みんなうわさしあっていた。

そのお嬢さんは内地から来てまだまもないらしく、色白な顔がとても美しく、英語も上手だったので、アメリカ人の看謾兵たちは、あらそってお嬢さんの世話をしたがった。

しかし入院して四日め、彼女の容体がきゅうにわるくなり、どういう病気なのか、全身が赤くはれあかってしまった。

その真夜中、彼女はうわごとのように、「お父さん、お母さん……」と呼びつづけている。

私は、どうしても、お父さん、お母さんにあわせてあげたいと思った。

そう思うと、もう矢もたてもなく、看護兵などに話してもだめだと思ったので、私は、あの日本語の上手な大尉の病舎へかけていった。

真夜中なので、MPが立哨(りっしょう)しているだけである。

私はMPにたのんで、大尉をおこしてもらった。

大尉はねむそうに目をこすりながら出てきたが、私の顔を見ると驚いて、

「どうしたの?」ときいた。私は一所懸命、事情をうったえて、

「彼女の両親のいるキャンプへ、迎えにいかせてください。」とたのんだ。

「それは、むずかしいことです。」

大尉は困ったような顔をして答えたが、やがてだまってテントにひっこむと、服を着かえて出てきた。

そして、なにもいわずにさきに立って、私の病舎のほうへ歩きだした。

私は追いすがるようにして彼と歩き、歩きながら、彼女の両親はもう年をとっていて、それに彼女は一人娘なのだから、もし、あえずにこのまま死んだら、彼女のお父さんもお母さんもどん何か嘆くだろう……と、このときばかりは、大尉の手にすがって、たのんだ。

大尉は、病室へ入ると、すぐ彼女の脈をとっていたか、手を放すと、私に、あとについてこいというように目で合い図をした。大尉のあとについておもてへ出ると、そこに一台のジープかあった。

大尉が運転台に乗ったので、私もその横に乗った。

すぐ猛烈なスピードで、真夜中の道を走りだした。 |

若い娘が危篤になったので、筆者は

日本語の上手な大尉に、

両親に合わせてやってくれと頼みにいった。

|

またたくまに、収容所まで来てしまった。収容所は寝しずまっている。

私はジープからとびおりると、「木下さんのテントはどこですか?」と、テントの人をかたっぱしからたたきおこして走りまわっだ。

やっと、木下さんのテントをさがしあてた。

出てきた木下さんは、長いあごひげをはやした人で、六十才以上の年齢に見えた。奥さんも出てきた。

私が手短かに事情を話すと、二人はおどろいて、ころげるようにしてジープに乗った。

ジープは夜風を切って病舎にもどった。

しかし、もう彼女は意識がなかった。二人は涙を流しながら、娘の名を呼んでいたが、明け方、両親に両方の手を握りしめられながら、彼女は息をひきとった。

私はシーツで死体を包むとき、ひもで印をして収容所の墓地に送った。

その娘の死体を、木下さん夫婦は受取ったと、のちに知らされた。

十月に入ると、暑い乾燥季もおわりを告げ、雨季に入った。

サイパン島で一番低地に建てられた病院や収容所は、雨が降りつづけると、ひざまでつく水びたしになる。

このススッペはサイパン島ではただひとつの私有地であり、このへん一帯、戦前は蔬菜園として開かれただけに、湿気も多いところであった。

アメリカ軍がチャランガ海岸から上陸したころは六月で、島は乾燥季だった。

アメリカ軍は上陸を完了すると、すぐこの平地に民間人を収容し、湖水の近くにテントを張って、病人も収容した。

乾燥季で水のないときだけに、この湖水の近くに病院のあったことは、私たちにとっても大助かりだった。

十一月に入ると、本格的な雨季に入った。

テントの地べたに、むしろを敷いている何千人もの人たちは、この中で一睡もせず、立っていることもあった。

着のみ着のままで収容された人は、荷物の心配はなかったが、早くから収容所に入った人たちは、ひとかかえもある所帯道具をもって、水のひくのを待っていなければならない。

島では十月までに、一万五千人(民間人)の犠牲者を出して、この収容所には一万人近くの民間人が収容されていた。

収容所内は十の団体にわかれ、ひとつの団体に千人が編入されている。

テントの数は、一団体につき三十から三十五、早く収容所に入った人は、一団体から始って、遅く捕えられてきた者は、あとの団体という具合に統制されていた。

親子でも捕えられた時がちがえば、別々の団体に別れて住まねばならなかった。

十畳ほどの小さなテントの中では、三十人から四十人もの人がひしめきあって生活している。

男も女もない。ただひとつの人間が、おしたりおされたり、重なりあって生活をしている。

テントの外には人間がはみだし、所帯道具がはみだし、雨が降ると一万人の人は立ちんぼうだ。

これがススッペ・キャンプの収容所だった。

十一月の雨はいつやむともなく、毎日毎日サイパン島に降りつづいていた。

島についている血も、砲火の跡も、流しさるかのように降りつづけた。

私は、まだ山に避難している人たちのことを思うと、悲しかった。

この雨の中で病人が出てはいないかしらと……。

十二月に入ると、トトラームに新しい病院が建設されたので、このテント病院の全員は、そこへ引き移っていった。

この機会に、私は大尉の病舎づきになった。

患者は、全部が、六才までの幼児ばかりであった。それが二百人もいるのである。

婦人内科の同僚看護婦たちは、私と別れるのがいやだといって、みんな私と一緒にこの幼児病舎へついてきてしまった。

これで看護婦は十二人になった。

ここに収容されている幼児は、ほとんどが孤児であった。

山に捨てられてあったのをひろってこられたという赤ちゃんや、母親の死体に抱かれていたという、生後二、三日ぐらいの黒いへその緒をつけた赤ちゃんが、六人もいた。

私は、この赤ちゃん係を命ぜられた。 |

収容所内のトトラーム病院の同僚たち

(著者は後列左から二人め。昭和19年12月)

|

私は、妹のおもりをした経験はあるけれども、母親のいない赤ちゃんの世話をしたことはないので、ひどく困った。

赤ちゃんに泣かれると、どうしていいかわからず、私も泣きたくなった。

六人の赤ちゃんを、かわるがわる抱っこして、一晩じゅう体をゆすっていたこともあった。

でも、赤ちゃんのほうが、まだ始末がよかった。

すこし物心のついた子供たちは、ひどく神経質になっていて、すぐものにおびえた。

みんな笑うことも忘れた子供たちであった。

やせて、目ばかり大きい。よほど恐ろしいショックをうけているのか、夜になると、目を大きく見開き、おびえた表情をありありと見せて、「お母ちゃん、お母ちゃん。」と、体をふるわせて泣きさけぶ子もいた。

一人が泣きだすと、ほかの子供たちもいっせいに泣きだすので、私たち看護婦は、とうてい眠るどころのさわぎではなかった。

私は看護婦の宿舎には帰らず、ほとんどこの病舎で子供たちとともに寝起きをしていた。

夜勤の看護婦の中に、一人だけ子供の泣き声をとても気にする人がいた。

子供が泣きだすと、棒をもってベッドのはしをたたき、

「うるさい! だまりなさい!」と、どなる。

エミー(恵美子)、そんなことをしたらかえって泣くじゃないか。

おお、可哀そうに……ドンツ・クライ(泣くんじゃないよ。)」

アメリカの看護兵は、かえって恵美子をたしなめ、その大きな手で子供たちの背中をなでてやったりした。

しかし、私には恵美ちゃんの気持ちがわかるような気がしていた。

ほかの看護婦たちは、みんなキャンプに両親も兄弟もいたが、私と恵美ちゃんだけは、一人ぼっちであった。

恵美ちゃんは、早くお父さんに死にわかれ、お母さんがカラパンで産婆をして、恵美ちゃんと彼女の弟を今日まで育てあげてきたのだが、そのお母さんと弟とを、艦砲で一瞬の間に失ってしまった。

だから恵美ちゃんは、「お母さん」という言葉を聞いただけでも、気が狂いそうになるのだという。

内地なら寒い冬の十二月というのに、テント病舎の中は、蒸しぶろのような暑さであった。

子供たらがばたばたと死んでいく。毎日、十人ぐらいは死んでいく。

でも、新しい患者が次々とはいってくるので、病舎の中はあいかわらずにぎやかだ。

元気になった子供たちに唱歌を教えたり、遊戯をしたりして一緒に遊んであげるのも、いつのまにか私の仕事になっていた。

歩けない子供は、ベッドのまま運んできて、一緒に歌わせてあげた。

病気のなおった子供たちのうち、孤児だけは、バラック建ての孤児収容所へ送られた。

しかし、この病院になじんでしまった孤児たちは、収容所へ行くのを嫌がって泣く。

これをなだめて連れていくのも、ひと苦労の仕事であった。

5 亡き兄との再会 top

十二月のある日であった。

収容所にいる比嘉(ひか)さんという私の知合いのおじさんが、息せききって私のところへとんできた。

「しいちゃん、大変だっ! あんたの兄さんの乗っていた戦車が見つかったよ。

南ガラバンの端にあったそうだ。作業員たちがそれを見つけてね、いま知らせてくれたんだ。」

私はとびたつ思いで、すぐにもかけつけたかったけれども、勤務をすてて行くわけにもいかない。

夜勤のあけた翌朝、行ってみることにした。

夜がおけるとすぐ、炊事兵のチャーロスにジープを出してもらうことをたのんだ。

同僚の恵美ちゃんか、「私も行きたい。」というので、二人でチャーロスのジープに乗った。

チャーロスはスピードを出してジープを走らせるのだが、それでももどかしくて、「もっと早く走ってよ」と、何度もチャーロスにたのんだ。

ガラバンまで二里半の道は、見違えるほど立派になっていた。

だから、時間にすればたいした時間でもないはずなのだが、私にはとても長い時間のように感じられた。

「ガラバンに来たよ。」

チャーロスにそういわれたけれども、私の知つているなつかしいガラバンの町は、どこにもなかった。

そこにあるのは、ガラバンという名の新しいアメリカの町であった。

チャーロスはジープを走らせながら、通りかかるアメリカ兵をつかまえて、どこかで日本の戦車を見なかったかときいている。

やっとたずねあてで行ったところは、タッポーチョ山近くであった。

草がおい茂っているところに、赤さびた戦車が七台、横だおしになっていた。

それを見るなり、私はジープからとびおりてかけよった。兄の戦車はどれかしら、とかけまわっていると、

「しいちゃん、ツバメ号よ。」と、恵美ちゃんの叫び声がした。一台だけ、横だおしにもなっていない戦車のかたわらに、恵美ちゃんか指さしながら立っている。

走っていくと、その戦車の横腹に、「ツバメ」ときえもせず白い字が残っている。私は、いきなり戦車の上へよじ登って、ふたをあけようとした。

しかしふたはびくともしない。力いっぱい動かそうとしても、私の力では動かない。

チャーロスが、ハンマーをもってきてたたいた。

しかし、長いあいだ風雨にさらされて錆びついているので、びくともしない。そのうちに、アメリカ兵が七、八人ほど、「何だ、何だ。」と集まってきた。 |

アメリカ軍が上陸した浜。戦車の残骸が見える

|

「この日本人の娘が、この中を見たいといっているんだ。何とか開けられるように手伝ってくれ。」

チャーロスがいった。

「そんなもの見て、なにするんだ。」

アメリカ兵たちは、不思議そうな顔をして問いかえした。

「彼女のにいさんが、この中にいるんだ。」

アメリカ兵たちは、深刻な顔をしてうなずくと、めいめいが戦車の上に乗り、ハンマーでたたき、たたき、三十分もかかって、やっとふたを開けてくれた。

まっさきに私がのぞきこんだ。

とたんに猛烈な異臭! 鼻も目も刺激するガスのために、私はくらくらとめまいがした。

しばらく顔を横にそらしてから、またのぞくと、すぐ目の下に二人の日本兵の死体があった。

前にいるのが兄であった。顔が腐って、もう生前の面影をしのぶよすかもなかった。

ぼろぼろの軍服に、「三浦」という字がはっきりと残っていた。

赤地に金筋の伍長の襟章も、あざやかに残っていた。

兄のうしろにたおれている死体は、将校の軍服を着ていた。二人のあいだに、ピストルがころがっていた。

「ああ、自決したんだわ。」

私は涙がぽろぽろとこぼれ、それが兄の死体の上へおちた。

私は長いあいだ黙祷(もくとう)してから、やっと戦車をおりると、恵美ちゃんも、チャーロスも、手伝ってくれたアメリカ兵たちも、かわるがわる中をのぞいていたが、アメリカ兵の中には涙を浮かべている兵隊もいた。

私は、去りがたい気持ちだったか、どうすること心できないので、

「兄ちゃん、さようなら。」

そういって、またチャーロスのジープに乗った。

涙が、あとからあとから出てきて、風に散った。

6 美しい少年兵の死 top

十二月もおわろうとするころのある日、正午ごろであった。

突然、アメリカ軍の高射砲がいっせいに鳴りだした。同時に、看護兵たちが血相かえてとんできた。

「カミカゼ! あぶない! 子供たちをみんな連れて、海岸のほうへにげろ。」

すごい剣幕で、看護兵は私たち看護婦に命令した。

日本人の看護婦も島民の看護婦も、この突然のできごとに、度を失ってまごまごしている。

私は子供たちを集めて、なるべくしずかな口調でいった。

「さあ、みんな、しずかに外へ出ましょう。」

子供たちは、やはり恐かったあの頃の記憶かよみがえったのか、ふるえながら目を大きく見開いて、私の顔を見あげている。

私は子供たちを誘導して、テントの外へ出た。

「しいちゃん、あんた、気がくるったの?」

同僚の一人が、私にそう言葉を投げっけたまま、海のほうへ走っていった。

看護兵もとんできて、私に何かどなって走っていった。

しかし、私は、子供たちをかばうようにして立ち、動かなかった。

見あげる空に、二機、友軍機か飛んでいる。翼にあざやかに日の丸。

「ね、みんな、あれが日本の飛行機よ。見えるでしょう、日の丸が……ね、ね。」

私は空を指さして、子供たちに教えた。

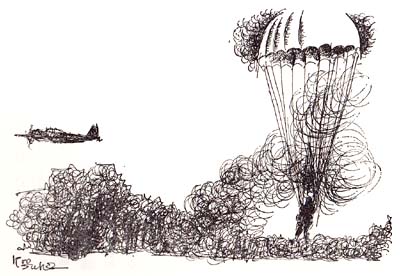

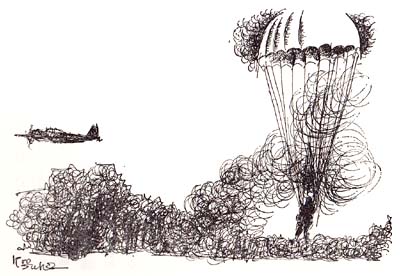

青い空にたった二機――偵察機であろうか。 |

アメリカの軍艦に突入する日本の特攻機

サイパンは陥落したが、戦争は続いている

|

上空をまわっているだけだ。高射砲弾の黒い煙が、そのあとを追う。

私の目から涙があふれてきた。機影がかすんで見えなくなる。

私は、ほおを伝う涙を流れるままにして、機影を追った。子供たちも、みんな空を見あげている。

私は気がくるったのではない。ただ、子供たちにも日本の飛行機を見せてやりたかったのだ。

祖国を教えたかったのだ。

また、友軍機がもしもここに日本の子供が大勢いることを知ったならば、きっと、救出のために日本軍が来てくれる。――

私はそう思ったからだった。

友軍機の機銃に撃たれて死んだって、それでいいではないか。

私はもとより本望だが、この子供たちだって、哀れな孤児たちだ。前途に、なんの希望があろう。

これからの人生に幾山河の苦労をかされるよりは、ここで、童心のままひと思いに死んだほうが、むしろ幸福なのではないか――。私は、そんなふうに思えてならなかったのだ。

だが、病舎の上空を旋回していた一機は、高射砲弾が命中したのか、黒い煙をふいた。火炎も吐いた。

同時に、落下傘がとびだした。

落下傘の下に、人が一人、ぶらさがっている。

風に流されながら、ゆっくり山のほうへおりてゆく。

私たちみんなの目が、それを追っていた。

その間にもう一機のほうに、海上遠くへ飛びさろうとしていたが、突然、狂ったように機首をさげ、一直線におちてゆき、そのまま海上にいた艦の一隻につっこんで自爆してしまった。

艦をつつむ炎、ふきあがる黒煙……。

私は、興奮のあまり、しばらく口がきけなかった。子供たちも、私にしがみついてふるえている。

目には、恐怖とおどろきの色が光っている。

「ね、見たでしょう? あれが日本の飛行機なのよ。

私たちを見にきてくれたのね。いまに、きっと迎えにきてくれるわ……」

私はもう一度、子供たちにいって聞かせた。子供たちは、うんというようにうなずいた。

「さあ、夕方のご飯まで、みんなネンネするのよ。」

私は、一人ごきげんだった。

それから一時間ほどたったころ、アメリカ軍の赤十字車が、病舎の裹にある死体置き場のまえへ来て止まった。

白いシーツにつつまれた死体が一個かつぎだされた。また一人、患者が死んだのか――。

いつものことなので、気にとめなかったが、アメリカ人の看護婦が「あれ、いまの落下傘の日本兵よ。」と、私にささやいた。

とたんに、私はかけだしていた。アメリカ人看護婦が、

「カム・バック、カム・バック。」と叫んでいたが、私はふりむきもせずに死体置き場のテントの中へかけこんだ。

同時に、MPもかけてきた。MPの顔を見ても、私は少しもこわくはなかった。

私は、MPをつかまえて、語気するどくきいた。

「なぜ、日本兵を殺しだの?」 |

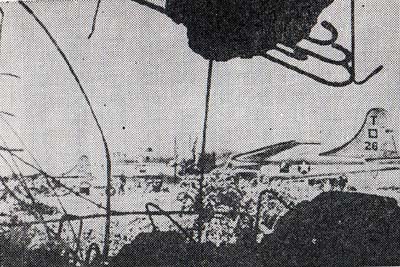

落下傘の日本兵は地上に下りる前に自決していた

サイパン島につくられたアメリカ軍基地のB29爆撃機

日本本土へのB29の空襲は、ここから始まった。

|

MPは、おどろいたような顔をして私を見たが、

「いや、アメリカ兵は撃たなかった。落下傘が、もうすこしで地面につくというとき、彼はピストルを出して、自分で撃ったのだ。」と、のどを撃つまねをして見せた。

「なら、私、死体を見てもいい?」

「オーケー。」

私はふるえる手で、シーツをまくって見た。

若い兵隊さんであった。のどから血が流れている。

私は、額の上に手をおいてみた。まだ暖かいような気がした。すこし動いたような気さえした。

そのとき、日本人看護婦の何人かがかけつけてきて、私のうしろに立っていた。

「洋子ちゃん、まだ生きているわ。」

すると、洋子ちゃんも、高ちゃんも、恵美ちゃんも、かわるがわる額にさわってみて、

「……やっぱり、死んでるわ。」と、悲しそうな顔をした。

でも私にはそう思えない。まだ体温は残っているし、それに、やっぱりすこし動くような気がする。不思議だ……。

兵隊さんは、まっ白い顔をしていた。まだ二十才そこそこの年齢に見えた。

どこから飛んできたのか知らないが、飛びたつまえにひげをそったらしく、ひげのそり跡が青々としていた。

私は、とにかく何かが知りたくて、航空服のポケットをさぐってみた。

すると、一冊の手帳が出てきた。それには、内地を出発したときの日づけがしるしてあった。

パラパラといそいでページをめくると、最後のページに、手帳いっぱいに大きな字が書かれてあった。

それを見た瞬間、涙が、あとからあとからあふれでて、止まらない。

私たちが、いつまでも死体のそばから離れないので、MPがいらいらして、

「早く、早く。」と怒鳴った。

私たちは、ていねいにシーツでもとのように包むと、合掌してそばを離れた。

「きれいな兵隊さんね。」

「生きていたら、どんなにすてきな美青年だったでしょうね。」

兵隊さんの顔がうつくしかっただけに、いっそう彼女たちの感動をふかくしたらしく、友だちの看護婦たちは、いつまでもいつまでも、そんなことを語りあっていた。

私は夜になってから、もう一度テントの中へしのびこみ、兵隊さんの航空服のポケットへ水を入れた水筒を入れてあげた。

兵隊さんは、水がほしいだろうと思ったから――。

7 軍事裁判にかけられて top

昭和二十年の新しい年は、子供たちとともに、このトトラーム病院で迎えた。

病院の裏は高い岩壁で、この岩壁からも大勢の婦女子が身を投げて死んだ。

波が岩にくだけて散る。

この白波の底に、たくさんの遺骨が沈んでいると思うと、私は悲しい。

タミオとイサオの孤児を両手に抱いて、私は祈った。

この二人の赤ん坊は、母親の死体に抱かれていたところをアメリカ兵に救われて、私の病舎へ連れてこられたのだった。

赤ん坊が夜どおし泣きじゃくっているときなど、私はこの岩壁に来て、あやしながら一緒に泣くこともあった。

私はこのトトラームに来てからも、あいかわらず夜勤をすすんでしていた。

それは、いつでも子供たちのそばにいることができたからだ。

夜の勤務がおけると、看護婦の宿舎にも帰らず山の中へ入って、日本人の死体の取り片付けをはじめた。

町には新しい家が建ち、大きな道路ができて、もうどこにも戦争の面影はなかったけれども、足を一歩山へ踏み入れれば、そこには累々(るいるい)として日本人の死体があった。

いや、死体というようなものではなかった。ぼろ軍服をまとった白骨であった。

でも鉄かぶとの下に、まだ白骨化していない頭があったり、ひろいあげた軍靴か意外に重いと思うと、その中に肉のついた足首だけかあったりした。

異臭もひどいし、不気味でもあったが、私は少しも恐いという気はしなかった。

整然と十字架の墓を建ててもらえるアメリカ兵にくらべると、あまりにも日本兵は哀れであった。 |

孤児のタミオを抱く著者、となりは同僚のチャーロス。

枠内は戦後牧場で働く成長したタミオ

|

私は、たった一人で山へはいり、草をわけ木の下をくぐって、日本人の死体をひろい集めた。

そしてシャベルで穴を掘ると、何死体もかさねて埋めた。

洞窟の中に入ると、そこには民間人の家族らしい死体がかさなるようにして、いくつもいくつもあった。

家族が輪になって、手榴弾で自決をしたのであろう。

暗い洞窟の中に懐中電燈をつけて入ると、入口のところから、まだ白骨にならない腐った遺体が、いくつもいくつも照らしだされたとき、さすがの私も恐ろしかったが、民間人の大勢の人々が、洞窟の中で家族とともに自決をしたことを知って、やはり可哀そうでならなかった。

私が、毎日毎日一人で山の中へ入るのを見て、同僚の看護婦たちは、初めは不思議がっていたが、私が日本人の遺体を片付けていることを知って、私と一緒に山の中へ入って、手伝ってくれる人も出てきた。

初めはみんな気味悪がって、私のあとについてこわごわと歩いていたか、だんだん慣れて、熱心にこの仕事をつづけてくれる人もいた。

島民のホセーもその一人であった。彼は穴掘り役を引受けてくれた。

私一人のときがほとんどであったが、四、五人の看護婦やホセーが来てくれるときは、すこし遠い山奥へはいり、おどろくほどたくさんの遺体を収容することもあった。

一月三十日、第三の病院が新設された。

私たちは、患者とともに、この新しい病院へ移転させられた。

いままでは陸軍の病院であったが、今度は海兵隊の病院であった。

陸軍と海軍とは気風がちがうのか、日本人看謾婦たちは、あまりなじめなかった。

朝鮮人の看護婦や島民の看護婦たちは、すぐ海兵隊の看護兵たちとも仲よしになったが、日本人看護婦はいつもにらみあっていた。

海兵隊の病院へ来てから二か月ほどたったある朝、私はいつものように便器の始末で遅くなり、食堂で一人食事をしていたら、コックの黒人兵がコーヒーをもってきてくれた。

「ありがとう。」

と私は礼をのべたが、それを機会に、黒人兵はおしゃべりをはじめて、なかなか立ち去ない。

その頃の私は、かなり英語もわかるようになっていたけれども、わざとわからないふりをして、返事もしなかった。

いつまでたってもおしゃべりを止めそうもないので、私は食事をやめて帰ってきてしまった。

それからしばらくすると、島民の男が、一通の手紙を私のところへもってきた。

字は島民の書いたものであったが、手紙は、食堂の黒人兵からだという。

どうしても返事をくれというので、私は腹たちまぎれに、紙いっぱいに「バカヤロー」と書いて渡した。

島民は妙な顔をして去った。私は、赤ん坊のベッドのかたわらへ行って休んでいた。

一晩じゅうの便器運びの疲れをとるために、涼しい午前ちゅうだけでも、すこし眠っておかなけれげと――。

だが、眠るどころではなかった。例の黒人がものすごい形相をして、通訳(二世の人)を連れてはいってきた。

その顔を見た瞬間、(おこったな)と思ったけれど、私は平気だった。

「シズコ……」

二世の通訳は、笑って、私に話しかけた。 |

筆者と黒人兵との喧嘩が始まる。

これが元で裁判になり、禁固25日の刑を受ける

|

「彼は、あなたに侮辱されたといっておこっているが……何をしたのだね?」

「とんでもない。侮辱されたのは私です。」私は、やっきになって答えた。

「ふーん。すると、彼は何をしたのかね。」通訳は、すこし真顔になってきいた。

「島民を使ってへんな手紙をよこしたから、私、“バカヤロー”と書いてやっただけです。」

「フン、フン。」

通訳は、困ったような顔をして考えていたが、何か私にはわからないように、英語で黒人に話をした。

すると、黒人はひどく興奮して、何か早口で通訳にまくしたてている。すごい剣幕だ。

通訳は、もてあましたような顔つきで私をかえりみて、

「シズコ、でも、彼は、本気であなたを好きだといっているんだけどね。」

私はいっそう腹がたってきた。こんなニグロなんかに……

それもこれも戦争に負けたからだと思うと、いっそうくやしかった。

死んでいった兵隊さんにすまない気がした。悲しくなった。

「いいえ、私はそんな気かおりません。それをはっきりいってやってください。」

通訳はそれを伝えているが、黒人はなおも早口で何かうったえている。

とどのつまり、私があやまれば許してやるといった。

とんでもない、誰があやまるものか。

私がいま、ここであやまれば、あとがどうなる。日本人全体がバカにされるだけではないか。

まるで飢えたオオカミのように、彼らは、夜になると、この病舎の周囲をうろうろしているではないか。

私がここで弱気に出たら、私ばかりではない。

友だちの看護婦たちも、患者さんたちも、彼らに、どんなめにあわされるかわかったものではない。……

そう考えた私は、いきなり直接に、黒人にむかっていった。

「あやまるなら、おまえがあやまれ! そうでなかったら、出ていけ!」

通訳もびっくりしたが、黒人はみるみる形相がかわり、息もできないほど怒ってしまった。

そして何やらわめきながら出ていった。私はほっとした。二世の通訳もにやりと笑った。

だかほっとしたのもつかのま、いったん出ていた黒人兵は、今度は黒人将校を連れてひきか冬てきた。

また同じようなおし問答がくりかえした。

しかし、同じ黒人兵でも、さすがに将校は将校らしく、結局は、怒りたける黒人兵をなだめてつれさってくれた。

これで危難は去ったようだが、しかし私は、んともいえないあと味の悪いいやな気持ちであた。

いっそのこと、山の兵隊さんたちのあとを追って死んでしまいたいような気持にさえなった。

こんな気持ちで病院にいても、元気よく働くことはできないと思っだので、ススッペ・キャップに帰ってすこし眠ってこようと決心した。

私はひさしぶりでキャンプに帰った。ひさしぶりといっでも、実に八か月ぶりであった。

あの血によごれたもんぺをはいてキャンプを出たまま、私は一度も帰らなかったのだ。

叔母さんたちが、なつかしかって、みんな集まってきて、私を迎えてくれた。退院した子供たちも集まってきた。

いろいろなごちそうも運ばれてきて、私は暖かい人の心に囲まれて、本当になにもかも忘れて時間をすごすことかできた。

でも夕方になると、私は病院に残してきた子供たちのことが心配になって、じっとしていられなくなった。

帰ろうと思うのだけれども頭が痛い。

なまじっか休んだりするとかえって疲れがいっぺんに出てきて、体中がゆるんでしまうのかもしれない。

そんなことで、ついつい帰りが遅くなり、夜になってから病院へ帰ると、同僚の看護婦たちがかけつけてきて、こもごも報告するのである。

「しいちゃん、あれから大変だったのよ。

あのニグロが仲間を五、六人も連れてきて、『シズコをどこへかくした。出せ』といってさわぐのよ。恐かったわ。」

「だから、しいちゃん、あんた、二、三日、キャンプヘ帰って休んだほうがいいわ。」

私もそれを聞いて、これ以上みんなに迷惑をかけるのもいけないと思ったので、素直にうなずいた。

「じゃあ、明日も休むわ。」

翌朝、私は早々にキャンプヘ帰る仕度をしていた。

するとMPが来て、私に司令部へ出頭するようにと命じた。

何だろう? 用件はわからないけれども、やはり、昨日のことに関係あるかもしれない。

前後の考えもなくやった私の軽率な行為が、意外に重大な波紋をおこしているのかもしれない。――私は心がおもかった。

私は、MPにともなわれて、とにかく司令部に出頭した。

大きな部屋に通されたか、そこには、司令官一人だけがいた。司令官は年配の、立派な感じのする人であった。

やさしい笑顔で私を迎えてくれた。

大きな机のところから立ってきて、私に言葉をかけた。聞かれることは、やはり昨日のことであった。

私は、つつまず、私の思うとおりに話した。

すると司令官は、手をうしろに組んで部屋の中をコツコツと歩きながら、何か考えていたが、私をかえりみて、

「……で、あなたは彼にあやまる気はありませんか?」とたずねた。私は言下に、

「ありません。」と答えた。すると司令官は、笑顔を見せて、

「帰ってもよろしい。」といった。

私はホッとした思いで司令部を出た。

もうキャンプへ帰る気持ちもうせ、そのまま病院へ帰り、いつものとおり患者の世話をした。

司令部から帰って二時間ばかりたったころ、今度は日本の警察から私を迎えにきた。

またかと、さすがに私も少々うんざりしてしまった。しかししかたがない。

おもい足どりで警察へ行くと、警察署長の長沢さんが、予期したとおり、また根掘り葉掘り昨日のいきさつをきくのである。 しかし私としては、ニグロと喧嘩しただけですという以上、説明のしようもなかった。

聞きおわった署長は、

二、三日ちゅうに軍事裁判があるだろうから、待っているように――」といって、私を帰してくれた。

私は、ことの意外さにすっかりおどろいてしまった。軍事裁判って、一体何を裁判するのだろう。

私はなにも悪いことをしたおぼえはない。あのニグロが何かうったえたのだろうか。

何をうったえようとも、また同じことをきかれ、同じことを答えるだけではないか。

それにしても、裁判にかけられるというのは、やはりいやな気持ちのものであった。

友だちの看護婦や患者たちも、みんな心配している。

いよいよ裁判の日の朝が来た。私はアメリカ人看護婦から贈られた真っ白い服を着て、日本人警察署長につきそわれて裁判所へ行った。

やはり、不安な気持ちで、胸がドキドキする。

裁判所へ入ると、日本人の作業員が二十人ほどいた。この人たちも、裁判をうけるために来ていたのであった。

何をしたのかときいてみたら、ほとんどの人が、現場にすててあったビールを飲んだり、アメリカ兵からもらったお菓子をキャンプにもち帰ろうとして、島民のポリ公(警察官)に見つかったのだという。

何だ、こんなつまらないことで、いちいち裁判にかけられるのかと、私は不思議でならなかった。

しかし、考えてみれば、みんな捕虜なのだから、しかたのないことなのかもしれない。

そうあきらめて、私は、神妙に順番を待っていた。

作業員たちの裁判は、すぐ終った。どういう刑をうけたのか知らないが、みんな笑って帰っていく。

私も笑って、そのおじさんたちを見おくったが、いよいよ自分の番になると、顔の筋肉が妙に痙攣(けいれん)する。

私は署長にうながされて、いま作業員たちの出てきた部屋に入った。

ここが法廷というのか、一段高いところに年配のアメリカ人裁判官がひかえていた。

やせて、顔色の青ざめた日本人の通訳がいて、私の傍らに立った。

裁判官は壇の下から、私の赤十字の鞄や、血のついた衣服を入れておいたボール箱や、病院においてあった着がえの衣服などを取り出して、壇の上にならべた。

そして、私にむかっていった。通訳が、それを私にとりついた。

「これらの品々はアメリカの病院のものである。それを、あなたは自分のものにしている……」

私は全くおどろいてしまった。

ニグロのことで裁判にかけられたのだとばかり思っていたのに、全く意外なことをいわれ、あいた口もふさがらないというのはこのことなのだろう。

私は、しばらくはものもいえなかった。

しかし同時に、何だ、こんなことか、こんなことなら裁判は私の勝ちだという考えも出てきた。

だから気持ちも落着き、私はおくせずいった。

「いいえ、違います。この赤十字の鞄は私のものです。私が、日本の野戦病院からもらったものです。

服も違います。アメリカの看護婦さんが、私にくれたものです。」

通訳が、ひとつひとつ裁判官に私の弁明をとりついでいる。

裁判官はだまって聞いていたが、今度は、鋏――老将官からもらったあの鋏――を出して、こんなことをいった。

「鋏は、収容所に入る人にはもつことを許されていないものである。

それにもかかわらず、あなたはこれをもって収容所にはいってきた……」

「いいえ、それも違います。私は、それをもって収容所へはいったのではありません。

私が収容所へ入ってから三日めに、私を助けてくれたアメリカ軍の司令部が、わざわざ届けてくれたのです。」

私は、なぜか、涙が出てきてしかたがなかった。

悲しいというのか、くやしいというのか、何か、みじめでやりきれない気持ちだった。

通訳がまた裁判官にむかって言っている。

すると、裁判官は「オーケー」といったと思うと、すぐ判決の言い渡しであった。

二十五日間の禁固に処す。

私は、それを通訳の口から聞いたとき、かーつとなってしまった。不当とか何とかいうものではない。

あまりにもでたらめすぎる! あまりにもめちゃくちゃだ! 屈辱もはなはだしい。私は、泣きくずれてしまった。

傍聴の日本人たちは、誰も立ちさろうとせず、私と裁判官を見つめている。

裁判官は立ちあがり、机の上をたたいた。裁判は終了し、彼はそのまま出ていってしまった。

警察署長が私の肩をたたいていった。

「みんな、あんたのことを心配してるんだ。悪いようにはしないよ……」

私は、署長につれられて警察へ帰った。

刑を言い渡されたさっきの作業員たちもいた。

「おれたちは捕虜何だから、何をされてもしかたがないよ。」

そんなことを、私にむかって、なぐさめ顔でいっている人もあった。

禁固二十五日――この刑を言い渡されて警察へもどってきた私の処置に、警察署長は苦慮したようだった。

私一人が女なので、男の作業員たちと同じ房に入れるわけにもゆかず、困ったあげく、当分は、警察署の中に監禁するということになった。

キャンプの人たちが、心配して警察署へ大勢やってきた。

また夕方になると、病院の同僚の看謾婦たちも、帰りの途中で立ちよってくれた。

しかし、私は、こうして見舞いをうけることかかえってつらかっか。みんな帰るべき家がある。

それなのに、私はたった一人、こんなところにいる。それが悲しかった。張りつめていた気持ちもゆるんで、泣けてきてしかたがなかった。

監禁されてから二日めに、私は病院から最後の給料を受取った。

(ほかの看護婦たちの給料は十ドルであったが、私だけ二十二ドルもらっていた。それは病院のチーフが、私の仕事を認めてくれたからであった。)

しかし、私はそのお金も、収容所の働き手がなくて困っている叔母さんたちに、みんなわけてあげてしまった。

これが、叔母さんたちにわけてあげられる最後のお金だと思ったから――。

一週間ほどたったころ、裁判官が見にきた場合、やはりここでは具合が悪いからと、私は有刺鉄線の張力めぐらされた小さな小屋へうつされた。

そして日本人警官が監視に立った。

私は、ここのほうが、みなに顔をさらさなくてもすむので、かえって気が落着いた。

私は一日じゅう、こもりきりに小屋の中にこもっていた。

それでも夕方になると、キャンプの人たちが食べ物をもって、バラ線の中まで入ってきてくれた。

私がニグロと喧嘩して監禁されているという話か、トトラーム陸軍病院にまで伝わったとみえて、アメリカ人の看護婦さんたちもかけつけてきた。

「オー、シズコ、可哀そうに……」

彼女たちは、そういって私を抱きしめ、涙を流した。

また同じ病院にいた白人看護兵や炊事兵たちも、お菓子などをたくさんもってやってきて、

「ニグロのバカヤロー、海軍のバカヤロー。」と口々にののしったりした。

とうとう、モダラのような二十五日間の生活もおおった。

朝九時、私はこの小屋を出て、日本人警察官につれられて警察署へもどってきた。

「よくがんばったな……」

署長もにこにこしてほめてくれた。

私は警察署を出ると、すぐにもかけだしたい気持ちになったか、それをおさえて、わざとゆっくり歩いた。

8 すべてがむなしい top

釈放された私は、その足でキャンプヘ帰った。

しかし、このときを境に、私は、なぜか、人かかかったように寂しい人間になってしまった。

叔母さんたちも、「しいちゃん、しいちゃん。」といってやさしくしてくれる。

退院した子供たちや、孤児たちも、私を慕って毎日集まってくる。

それは涙が出るほどうれしいし、ありがたい。でも、何か心が満たされない……。

お父さんやお母さんや妹たちが、もしここに生きていてくれたら、私がぶじ禁固の刑をとかれて帰ってきたことを泣いて喜んでくれただろう。

そうでないのが寂しいのか。たしかに、それもある。

しかし、それだけでない何かが、私の心の底を水のように流れていた。

私は孤独だ。その寂しさと悲しさ、それが私の心をしめっける。

しかし、それだけが私をこんなに変えたのだろうか。

私は、しきりに考える。手の届きそうもないもどかしさ――それでも考える。

考えるのが、二十五日間の禁固生活でのくせになってしまったのだ。

私は、小屋の中に一人すわって、ずいぶんといろいろなことを考えた。孤独感が、ひしひしと身にせまった。

考えれば――私は、一人ガラバンの町にのこったあの日から孤独だったのだ。

しかし、私には全く孤独感はなかった。

いつも私の周囲には、すくいをもとめる負傷兵がいた。

キャンプの病院へ来てからも、患者がいた。孤児がいた。

それよりも、なによりも大事な日本というものが、いつも私の頭にあった。私の一挙手一投足は、すべて祖国につながっていた。

だから私は、いつも心を張りつめていたし、したがって孤独感はなかった。

それなのに今は、何かむなしい。すべてがむなしい。この空虚感が、私を孤独の中へ追いこむ。

私は、収容所へ来てから、アメリカ人たちの生活態度や、アメリカという国の力や、アメリカ人たものものの考え方や感情にふれ、それから二十五日間を独房の中で考えて暮らした。

暗黒の中にじっとしていれば、目がなれて、闇の中でも自然にものが見えてくるように、私はじっと考えることにょって、事柄がすこしずつわかってくるような気がした。

戦争とは、なんであろう? 最初に、それが私の心にひっかかった。

しかし私には、むずかしいことはなんにもわがらなかった。

ただ私にわかったことは、敵であるはずのアメリカ人が、ちっとも恐ろしい人間ではないことであった。

山の前線司令部から収容所まで私を送ってくれた日本語の上手な将校――あの人もやさしい人であった。

海に浮かぶ叔母さんたちの死体を見て、私が涙も出さないのに、あの人は男のくせに、そして軍人のくせに、涙を流していた。敵の死体だというのに――。

病院の大尉さんもやさしかった。

真夜中にジープをとばして木下さん老夫妻を迎えにいってくれた。

アメリカ人の看護婦さんもやさしかった。

私にレースの飾りのついた服をくれたり、シーツで看護婦の服を作ってくれたり……。

あの日本語の上手な将校は、

「自分は日本人を助けるために軍人になったのだ。殺すためではない。

それなのに、なぜ、日本人はみんな自分で死ぬのだろう。」

といって嘆いた。病院の兵隊たちも、

「日本人はバカだ。トージョー(東条)は気違いだ。」 といった。

誰も日本人を憎んでいる人はいなかった。日本人を殺したがる人もいなかった。

それなのに、なぜ、実際には殺しあったのだろう。

日本の兵隊さんたちも、誰もアメリカ人を憎んではいなかった。

心の中で考えていることは、ただ故郷のこと、家族のこと、日本という国のことだけであった。

それなのに、やはり敵が来れば、気違いのようになって銃を撃った……。

お互いに、ちっとも憎み合っていないのに、お互いに殺しあった。

それは、敵を殺さなけれげ自分が殺されるからだったかもしれない。

一人一人の人間の問題でもないのに、一人一人の人間が、たがいに相手を殺し、殺され、その人につながる多くの家族を悲しませ、また不幸におとしいれている――。

そういうことをしなければならない戦争とは、一体なんなのだろう? |

太平洋戦争をおしすすめた東条英機大将

|

私はいくら考えても、わからなかった。

でも、そうしたことがわからなければわからないほど、私は、かえって隊長の心がわかるような気がしてきた。

隊長は、あるとき、私にこんなことをいったことがある。それを、私は思いだしていた。

「看護婦さん、君はまだ若いからなんにもわからないだろうけども、戦争というものはつらいものだよ。

俺はシナ事変以来ずっと戦争のしつづけで、もう何年も子供の顔も見ないが、つくづく、戦争なんて、人間のすることじゃないと思うね。」 |

私はそのとき、隊長が何を意味していっているのかわからなかったが、いまとなってみれば、隊長の心がわかるような気がする。

隊長はけっして戦争の心をもっていなかった。

いつも、人間として正しい生き方をしようとしていた。

だから、私がはじめて野戦病院へ行ったときも、私に「山をくだれ。」といった。

あれは、たぶん私に「捕虜になれ。」といってくれたのだろう。ドンニイに残るといったときも、許さなかった。

結局の最後のときも、重傷の患者とともに私を山へ追いあげたのは、あれは逃がしてくれたのだろう。 |

戦いのあとにのこされた兵隊の死体。戦争とは……?

|

そればかりではない。のこりの負傷兵たちも総攻撃に参加させなかった。

あれはきっと、きびしい軍律からいえば、命令違反ということになるのだろう。

隊長は、命令違反を犯して霞でも、負傷兵を助けようとしたのだ……。

それなのに、私は、隊長の心がわからないままに、我を張りとおした。

隊長も軍隊の中にいる軍人だから、本当のことはいえなかったのだろう。

隊長にすまないことをした。

しかし、いま生きている私を、天のどこかから見ていて、隊長はきっと喜んでくれているだろう。

そう思うのが、わずかに私の心のなぐさめであった。

ススッペ・キャンプの横に、戦死したアメリカ軍兵士たちのお墓があった。

十字架が、何百何千と美しい列をなしてならんでいる。このまえを通るとき、私はいつもしずかに頭をさげた。

カラパンの町にも、やはり何百何千という十字架か立っていた。

日本兵も何万と死んだか、アメリカ兵もやはりおびただしい数の戦死者を出しているのだ。

それをみると、やはり戦争とは何だろうという疑問が、また頭をもたげてくる。

「助けてくださーい。」「お母さーん。」と叫んだ日本人の声。……

あのマタンシャの最後のときのすさまじい光景が、耳に、目に、よみがえってくる。

あの叫び声は。一生私の耳からきえないだろう。

それなのにやはり、敵は日本兵を殺した。

どちらかが勝たなければならない「戦争」だからなのだろうか。 |

9 八月十五日 top

私が人が変ったように考えこんでばかりいるので、労務管理者の菊地さんが、気がすんだら郵便局へでも働きにいってみないかと、やさしくすすめてくれた。

しかし私は、その気にもなれず、そうかといって病院へ戻るにも気がおもかった。

キャンプの中の空気も、私が助けられてきたころとは、ずいぶんかわっていた。

収容所の人数は一万人を越えていたか、魚も野菜も毎日配給されていた。

それに、みな、何かしら働きに出ているので、その給金で売店から物を買うこともできた。

夜は演芸会が開かれる。沖縄の人たちは、次々とこの収容所の中で結婚式をあげた。

琴も蛇皮線(じゃびせん=蛇の皮で作った沖縄の楽器)も手づくりで上手に作られ、酒こそなかったが、水杯の三三九度でにぎやかに式があげられた。

四月一日、私の誕生日である。私は、この日をもって満十九才になった。

四月八日、私は菅野伊佐美と結婚した。

菅野は軍事裁判で、私の通訳になってくれた人である。

菅野も両親を失った孤独の身であった。

山に十か月も潜んでいるところを捕えられた日本航空会社の通信士であった。

八月十五日、天皇陛下のお言葉が放送されるといわれ、私は夫とともにキャンプまえの広場へ行った。

収容所の人たちがすでに大勢集まり、何だろう? というような顔をして、お互いに話しあっている。

正午、スピーカーが鳴りだした。私は、自然と頭がさがった。

しかし、ただガーガーいう雑音がひどくて、お言葉はよく聞きとれなかった。

お言葉はわからないけれども、むしょうに涙が出た。

夫は、通信士だけにお言葉がわかるのか、青ざめた顔をして謹聴している。

キャンプの中には、日本が負けているという知らせが広まっていた。

しかし、それを信じたり、口に出していったりする者はいなかった。

みんなだまりこんでいる。しかし、心の底では、めいめいが、自分だけの考えをもっているようであった。

アメリカの巨大な力、それを、みんなは見せつけられてきている。

デコボコ道しかなかった島全体に、あっというまに、幅何メートルもあるたいらな舗装道路ができた。

ガラバン二丁目の大道路は、南洋群島では自慢の道路であったのが、いまでは三倍にも拡大され、海岸付近まで広かっている。 |

戦後復員したときの菅野伊佐美氏

筆者は彼と結婚する。彼は米軍に捕われた後、残存の日本人助出に尽した

|

雨水をためたタンクが唯一の給水源であったのに、たちまちのうちに、太いパイプを島全体にはいまわらせて水道ができ、栓をひねりさえすれば、真水がいきおいよくほとばしりでてきた。

これには、誰もがおどろいた。

アメリカは井戸を掘って、海水に近い水を真水にして水道を作りあげた。

建築もどんどん進んでいく。

この巨大な力をもったアメリカとたたかったのは、とんでもない間違いだという感じが、誰の胸にもあった。

だから、日本が負けたということは、信じたくはなかったが、信じないわけにはいかないような妙な気持ちであった。

ああ、祖国日本は崩壊した――。悲痛きわまりない気持ちであった。

この日を期して、日本人全部は、心の支柱を失ったように見えた。

誰もが、うつろな目をして、元気がなかった。

しかし、収容所の中の待遇も、この日を期して一変した。

食事もぐんとよくなり、週に一度は海水浴も許された。

つとめて日本人たちに敗戦の悲しみと捕虜の意識を忘れさせようとする軍政部の気のくぱりも見えた。

アメリカ兵たちも、きゅうに陽気になったように見えた。

私は、海水浴に行くかわりに、山へはいった。

山の中は、いたるところに遺体がぼろぼろの軍服か着て、なかば白骨になって草むらの中に横たわっていた。

またどんな小さな洞窟の中にはいっても、そこには民間の人の遺体が、白骨となってかさなりあっていた。

私は毎日々々遺体収容の仕事をくりかえしていたが、とうとう病気になってしまった。

九月、私は体を動かすこともできないほど衰弱した。

そんな状態のところへ、ある日、夜中に、夫にたいして軍司令部から呼びだしがきた。

私は、心配してまんじりともせず夜をあかした。

朝になって、夫は青ざめた顔をして帰ってきた。

そして、

「一週間ばかり留守にする。しかし僕がいないということを誰にも話してはいけない。」

ただそれだけをきつく言い残して、夫は出ていってしまった。

何だろう。何が起こったのだろう?

私は心配で、ほとんど眠ることができなかった。誰に相談することもできない。

それに食事はもちろん、動くこともできないこのからだ……。

私は観念して、ただじっと寝ていた。

五日めに夫は帰ってきた。夫ははじめて、自分のしてきたことを私に話してくれた。

それはバカン島の山にこもっていた日本人を救出する仕事であった。

これは、非常に困難でもあり、また危険な仕事でもあった。

なぜならば、日本が負けたということを信じたくない人もすくなからずあったし、へたにそれを力説すれば、生命の危険すらあった。

現に天皇陛下の御放送後にも、キャンプ内で殺人事件がおこっている。

殺されたのは桑野さんという私も知っている人であった。

原因は桑野さんが作業場で、「日本が負けた。」と、口に出していっただけのことであった。

そしてキャンプ内の人々は、殺されても当然のことだとうわさしあっていた。

こんな空気のときだったので、夫は自分の行動を私にさえいわなかったのであろう。

しかし、夫は成功した。

千四百人の軍人と二千人の民間人を、怪我人一人出さず、ぶじに救い出すことができたのである。

しかし夫も私も、このことは誰にもいわなかった。

10 サイパン島をあとに top

十一月に入ると、日本人、沖縄人、朝鮮人、それぞれに帰国を許すから、親戚知人に手紙を出すようにとの示達(じだつ=上からの指示)があった。

夫は、私にも手紙を書くようにと命じたが、私は、日本に帰れるなどとは信じられなかった。

それに、以前に日本へむかってサイパンをたった姉も、乗船の「サントス丸」が太平洋上で撃沈されたというし、私にはたよるべき人は日本にはいなかった。

夫は、弟がどこかで学校の先生をしているということであったか、その居所さえわからなかった。

一月十日、夜明けとともに、帰国日本人の第一陣が、何十台ものトラックに乗せられて、収容所の有刺鉄線から出ていった。

私は、その頃も体の具合が悪くて家の中に閉じこもっていたが、この朝だけは出ていって見送った。

「しい坊、さようならーつ。」

親しい友だちが、次々とトラックの上から手をふっていく。私の目は涙でいっぱいで、誰の顔かもよくわからなかった。

一週間ほどあとに、沖縄人の一団が去っていった。

それからまもなく朝鮮人が引揚げていった。

こうして最後に残されたのは、日本人だけわずか五、六所帯であった。

人がいなくなって広々とした収容所は、気味が悪いほど寂しかった。

ガラあきになった小屋を、島民の作業員たちが、次々と火をつけて燃やした。

私は、二年まえのあの炎上するガラパンの町を思いおこして、感慨無量だった。

兵隊さんたちの眠る山々にむかって、私は心の中でいった。

「みんなとも、もうじきお別れね。日本へ帰ったら、きっとお約束を果たします。」

三月十日(敗戦10ヵ月後)、私たちは、袋に荷物をまとめてトラックに乗った。

私たちの荷物が、いままでの引揚げ者のうちで、一番すくなかったのに、私自身もおどろいた。

夫はまじめ一方でキャンプ生活をすごしてきたので、なにひとつ、外からものをもちこむことはしなかった。

毛布一枚、鍋ひとつなかった。

私たちを見送ってくれたのは、アメリカ兵と島民だけであった。

トラックの上から見る道みちの風景――。そこにはもう、なつかしいサイパン島の面影はなかった。

幅十メートルのアスファルト道路がどこまでもどこまでものびていて、両側には新しい立派なアメリカ風の建物が立ちならんでいた。

見なれたはずのカラパンの町へ入っても、ここかどこであったか、見当もつかなかった。

トラックは桟橋へ来て止まった。

ここに日本軍の桟橋と、私の会社南興水産の桟橋があったとは、どうしても信じられない。

それほど広大な桟橋であった。

大きなアメリカの貨物船が、何隻も停泊している。

その中にまじって、日本の国旗をひるがえした小さな駆逐艦があった。これが私たちの乗る船なのか――。

私は、それでも、日本の海軍を見たうれしさに、涙をおさえることができなかった。

若い水兵さんが、病気の私をいたわって、自分たちの船室へ導いてくれた。

午前九時、駆逐艦は出港の汽笛を鳴らした。

すると、アメリカの船からもいっせいに汽笛が鳴って、これにこたえた。

エンジンの音がおこり、艦はしずかに動きだした。私たちは、みんな甲板に出て、島に別れを告げた。

「隊長どの、森中尉どの、兵隊さん、兄ちゃん、さようなら……」

私は島をたてにつらぬく山々をながめながら、心の中でいった。 |

昭和二十一年三月十日、筆者たちは日本の駆逐艦で

サイパンから帰国の途についた。

すでにサイパンは日本の統治時代から大きく変わっていた。

|

テニアン島も見える。

「お父さん、お母さん、良子、敏子、愛子、さようなら――。静子だけが生きて、いま日本へ帰ります。」

涙が風にふかれて散った。

top

**************************************** |