|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅱ 太平洋戦争はじまる

1 サイパン島へ top

昭和十六年十二月八日、日本がアメリカ、イギリスにたいして宣戦布告をしたという報が伝わり、私はきゅうに身内がじんとひきしまるような思いだった。

翌九日には、ハワイの真珠湾を奇襲攻撃した日本海軍航空隊の戦果がくわしく報道され、十日には目と鼻のさきのグアム島占領の報が伝えられ、島をあげて祝勝の気分であった。

十二日には、上京ちゅうの長官がテニアン島にたちよって、全島あげての歓迎ぶり、次々に報ぜられる戦果に、みな、いちように日本の勝利をうたがわなかった。

和歌山県からだったと思うが、囚人千人が来島し、ハゴイ飛行場の設営にあたった。

戦局は日々に熾烈(しれつ)化し、戦争がいよいよ身近に感じられるようだった。〔のちに、この飛行場はアメリカのB29の発進基拙となり、広島に原爆を投下したB29がここから飛びたったというのは、なんと皮肉なことであろう。〕 |

日本の宣戦布告を伝える新聞記事(昭和16年12月8日)

|

あけて十七年一月、南洋興発開拓移民としてこの島に住みついてちょうど十六年め、母は大英断をくだした。

百姓気質で、いつまでも土にしがみついている父を説きふせて、耕作地を全部会社に返上させたのである。

つまり六町農営をやめたのだった。

このとき会社からもらった金が、二千円であった。

営々十六年間の報酬がわずか二千円であったが、父母は不平もいわず、それにいくらかの借金をたしてマルポーに土地を買った。

テニアン島には私有地というのは全くなく、わずかに水源地マルポーにだけあった。

この土地は昔から島民の私有地であり、父はこの島民から土地を買って、蔬菜園(野菜園)をはじめた。

島での生活でもっとも苦しいのは、タンクにためた雨水が一滴もなくなるときであった。

乾燥期になると、毎年その水の苦しみがはじまった。小作人たちは雨ごいをやるか、空からは一滴の雨も降ってはこない。 |

筆者一家は母の英断で六町農家をやめ、マルボーの土地を買って、

蔬菜園を始める。写真はネニアン島の高台のマルボー付近。

|

そんなとき、父は何里も離れたこのマルポーの水源地までカレータをひいて、一日がかりでドラム缶一ぱいの水をもらいにいくのだったが、その頃から父は、この土地で蔬菜園をはじめから……と考えていたのだという。

井戸がふたつ倔られた。

それに風車がつけられ、風のいきおいで風車はカラコロカラコロと、音をかててまわって井戸水を吸いあげた。

その水が、畑のすみずみまで流れるように作られたコンクリートの水路の中を、まるで小川が流れているかのように、あふれて流れていった。

これは、父母が島での長い生活のあいだに描いた夢でもあった。そして、いま、それが夢ではなく実現したのだ。

この水を利用して、畑の周囲に堀を作り、蓮の花を植え、鯉を飼った。

また、わずかではあったが水田を作って餅米の稲を植えた。

それは正月心もちにということであったが、島の人々はこの稲を見ておどろいた。

稲を知らぬ子供たちにと学校の遠足はマルポー蔬菜園ということで、生徒たちが毎日やってきた。

母と妹は裏山からとってきたレモンで、冷たい井戸水のレモンスカッシュを作って生徒や参観者にサービスをするので、これがまた大変な人気であった。

長い年月をかけて野菜や果物の研究をつづけてきたその結果が、スイカパパイアであった。

そのスイカパパイアというのは、真赤な色をしてとろけるように甘い。畑じゅうに、果物と野菜がみごとに実った。

ある日、私は、南洋航路「山城丸」の高畑船長に、六十センチもある大きなパパイアをふたつ届けた。

高畑船長は、このパパイアを内地にもち帰り、品評会に出したので、おばけパパイアはみごと一等にたった。

船長はつぎの航海のとき、テニアン島にたちよって、わざわざ私の家にパパイアの木を見にきた。

昔は山パパイアといって、野生で手の握りこぶしほどしかなく、カラスの餌にしかならなかったものである。

野菜や果物は、海軍の施設ができると、どんどん売れた。

戦争がすすむにつれ、値はどんどんとつりあげられ、売れていく。

売り上げは、今度は会社にとられることもかく、直接父母たちの手に入った。

父母の半生の労苦が、ようやくむくいられるときがきたのだった。

昭和十七年二月十一日、この日は紀元節(当時神武天皇が即位したといわれる日を祝ってさだめた祝日)であった。

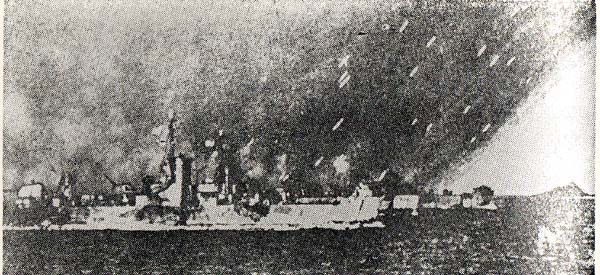

午前十一時、突然市街地を震掫させる轟音がテニアン港方面にあがった。

たにごとがおこったのだろうと人々が波止場にかけつけてみると、荷役ちゅうの軍用船五十号「なぎさ丸」が東海岸の浅瀬に乗りあげ、船首のほうに直径七、ハメートルぐらいの大きな穴がぽかりとおいていた。

魚雷をくったのだった。 私たちはこのときはじめて、魚雷の威力をつくづく思いしった。

「なぎさ丸」は沈没をさけるために、みずから浅瀬に乗りあげたのだった。

私はそのとき郵船の仕事をしていたので、すぐさま興発のランチに乗って船にかけつけだ。

この軍用船の主計長半田中尉が私と同県であったため、二、三日船の中でぬれた衣服をもちだす手伝いをさせられたが、船はまもなく、サイパン島で修理をするために出ていった。

それから、二、三日して、また「東郷丸」が環礁におしあげられる事件があった。

まだおそろしい魚雷からの興奮もおさまらないときだけに、これもまた魚雷をくったのだろうと、島の人々はふるえあがった。

南洋ボケしてきた人々も、おそろしい事件を目のまえに見て、なにか緊張を感じはじめた。

それまでは海軍の無線電信所にわずかな兵隊さんがいただけのテニアン島も、きゅうにあわただしい空気に包まれはじめた。

ハゴイの飛行場へ航空隊の兵隊さんたちが、ぞくぞくとやってきたと思うと、また去っていく。

町に大勢の兵隊さんたちがやってきたかと思うと、翌日はもうこの島にはいなかった。

昭和十八年、私は、あいかわらず南洋貿易で働いていたが、心はなにかおちつかなかった。

島の空気が、なんとなく一変してしまったように思えるのである。

町はよっぱらいの町になってしまった。そのよっぱらいは、みな海軍航空隊の兵隊さんたちで、お互いに肩を組みながら「予科練の歌」や「同期の桜」などをうたって町を歩いていた。

それは悲壮だけれどまだ勇ましい。

しかし暗い絶望的な歌を聞くと、私は、やりきれない気持ちになるのだった。

あの「ハワイ・マレー沖海戦」の勇ましい映画を見てひどく興奮した私は、この絶望的によっぱらってばかりいる兵隊さんたちの心を知ることはできなかった。

そうだ、サイパンへ行こう。サイパンへ行ったら、私にも、もっとお役にたつ仕事があるかもしれない。

――そう思って、私は会社をやめ、サイパン島へわたった。

サイパン島のガラバンには姉がいた。サイパン島につくと、翌日から設営部隊(建設部隊)の軍属となった。

まもなく、私はパラオ転属を命ぜられ、張りきって行くことにした。

しかし姉夫婦は、「パラオなんかへ行ったら死んでしまう。それに女一人でそんなところへ行くことは絶対にゆるさない。」といって強硬に反対した。

そして義兄は、自分のつとめている南興水産にはいるように、私にすすめるのであった。

私は姉の立場を考えて南興水産にはいった。

ここでの仕事は軍関係の仕事がおもであったが、いままでの中で、一番張りあいのある仕事でもあった。

2 初空襲 top

昭和十九年二月二十四日の未明。

けたたましく鳴りつづけるサイレンの音……二度――三度――私は夢うつつに聞いていたが、

「ただごとでないな……」と思っても目があかない。

「静子! 空襲警報よ。おきなさい!」

するどい姉の声にはっとおきあがると、姉はもう二人の子供にてばやく防空着を着せているところだった。

厚ぼったく綰のはいった防空ずきんをかぶせられた三つの和子と二つの善次郎は、どこかの郷土人形みたいに見える。

「静子! なにをぼんやりしているの。早くおきるのよ!」

そのとき、ダダソ、ダダソと空か鳴った。姉はふたりの子供を両わきにかかえると、戸外へとびだしていった。

同時にいっせいに激しい銃声! ガラス戸がビリビリッと震動する。私は、反射的に戸外へとびだしていた。

暗い夜空に花火のように美しく、高射砲(上空から侵入する飛行機を地上で迎え撃つための砲)の火矢が吸いこまれてゆく。

垣根のところでなにかが動いている。近よってみると兵隊さんだった。

鉄かぶとにも、体全体にも、木の葉をいっぱいにつけて、銃を空にむけ、一心になにかをねらっている。

「兵隊さん、なにかあったの?」

私が声をかけると、兵隊さんはびっくりしてふりむき、こわい顔をして私をにらみつけた。

「敵機だ。早く防空壕へはいるのだ!」

敵機?……私は、なんだか、うれしくなってしまった。ひどく興奮を感じるが、ちっともこわくはなかった。

いよいよ来たな。――そう思うだけで、いくらかうきうきしたような気持ちで、なおも兵隊さんたちを見ていた。

また、高射砲がはげしく撃ちだした。タッポーチョの要塞からだろう。同時に高射機関銃も撃ちだした。

そのにぎやかな銃砲声にまじって、たしかに飛行機の爆音も遠く聞こえてくる。それがだんだん近づいてくる。やがて空いっぱいにとどろきわたったと思うと、爆音がきゅうに大きくなり、頭の上に来た。

ずんぐりとした胴の翼のみじかい飛行機、それが、すばやい速度で飛びまわっている。味方の高射砲が、空一面に煙の黒点をまきちらしていくが、ちっともあたらない。私の目は、はっきりと星のマークを見た。

私は身ぶるいがした。それはこわかったからではない。血潮のたぎるような敵愾(てきがい)心からだった。

かってきままに飛びまわっている戦闘機のほかに、きちんと編隊を組んだ大型機の一隊が、海のほうから低空でゆうゆうと進入してくるのが見えた。爆撃機らしい。

私の目のまえには、日本航空会社の建物が朝日をあびてそびえている。

鉄筋コンクリートづくりの、サイパン一の立派な建物だ。その隣に日本郵船の建物があって、ここからはすこしはなれてはいるか、一直線のところに海軍の憲兵隊もある。

爆撃機は、これらを目標にしてやってくるらしい。まっすぐに進んでくる。

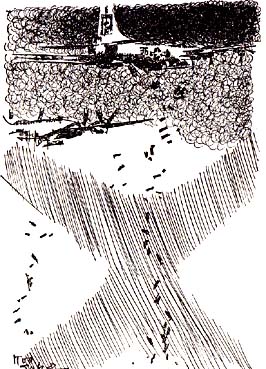

頭の上に来たと思ったとき、黒いものがばらばらと爆撃機の下腹からこぼれ落ちた。それが斜めに落ちてくる。

アッ、あぶないっ! と思った瞬間、海の上にいくっもの大きな水柱がもりあがった。すこしおくれて、ダダーッと、腹をゆすぶるような爆発音が聞こえた。

海岸の林の中からも、火柱と黒煙がいくつもあがり、地震のような地ゆれがした。それなのに日航の建物は、何事もなかったように、そのままである。 |

米軍の爆撃機から爆弾がバラバラと落ちてくる

|

爆弾は、みんな建物からそれて、海と林の中へおちたらしい。

爆撃機はそのまま、ゆうゆうと翼を朝の光に輝かせながら、海のかなたへ消えていった。

静かだ、嵐が去ったあとのように……。しかし、この日の被害は意外に大きかった。

私の家からすぐ近くに見える軍艦島にも爆弾がおとされ、島が半分かけてしまった。

そこで荷役ちゅうの軍用船も沈没した。

アスリート飛行場も、南洋興発精糖所も、築港の格納庫も、爆弾で、すさまじい大火炎がおこっていた。

これがサイパン島の初空襲だった。

3 戦車隊の兄 top

この初空襲をきっかけに、つづいて第二、第三の空襲かやってくるものと、みんな覚悟していたが、どういうわけか、それきり、空襲はなかった。

みんなほっとしたが、それ以来、町の空気は空襲まえとは、一変した。

きゅうに、防空壕掘りをする人々がふえてきた。

また、ガラバンとチャランガのあいだの海岸に滑走路を作ることになり、島の人々はのこらず、この工事の勤労奉仕に出ることになった。

私はもちろん、会社の人たちも、全員参加した。姉も幼い二人の子を連れて、朝早くから工事場にかよった。

学校も休みになり、小学生もみんな参加した。老人も動けるかぎり、つるはしゃバケツをもって参加した。

家に残ったのは赤ん坊と病人だけであった。

木を切りだおし、木の根を掘りおこし、バケツ・リレーで海岸の砂をはこんだり、窪地をうずめたりした。

小学生たちは、手のひらにできた豆を互いに見せあって、自慢しあっていた。 |

勤労奉仕で飛行場づくりをする人びと(沖縄にて)

|

翌日になると、どの子も、手にいっぱい白い包帯をまいて出てきた。

この滑走路ができさえすれば、今度空襲があっても、味方機がここから飛びたって敵を撃退できるのだと、私たちは思った。

みんな暑い炎天の下で、流れる汗もいとわず、一所懸命に働いた。

まだ滑走路工事はおわらなかったが、二月の末、海軍の司令部から、民間人の家族にたいする引揚げ命令が出た。

迎えにくる船は「アメリカ丸」という、すごく立派な船だという。

その頃、南洋がよいの船はみんな撃沈されてしまって、内地と島の交通は軍艦か飛行機しかなかった状態だったので、誰もかれもが乗船を希望した。

あのおそろしい空襲以来、みんな内地に帰りたがっていた。

私の姉もこの「アメリカ丸」に乗りたかったが、軍がきめた乗船者というのは、結局、偉い人の家族ばかりだった。

「アメリカ丸」に乗れなかった人はくやしがった。

三月三日、真っ白い病院船のような立派な「アメリカ丸」は、サイパンから一千名、テニアンから七百名を乗せて、サイパン港の沖を出ていった。

波止場に立って見送っていた人々の顔には、ほっとしたような安堵の色が見えた……。

それから三日後、「アメリカ丸」は、小笠原付近の太平洋上で撃沈されたという悲報がはいった。

町は一瞬にして、お通夜の気分に沈んでしまった。

家族全部を一時にうしなって、一人だけになった人が、たくさんできた。

(このとき、女学校一年生だった坂倉房江さん〔十二才〕がただ一人、アメリカの潜水艦にすくわれた。)

私は、このときを境にして、ガラバンの町は死んでしまったように思われた。

それからまもなくして、陸軍の兵隊さんがサイパンに上陸してきた。

それまでは、海軍の兵隊さんだけしかいなかったので、島の人たちには、陸軍の兵隊さんが来た以上もう大丈夫だという安心感もわいた。

南興水産のクラブや社宅も、陸軍の兵隊さんの宿営になり、私の家もあけわたすことになった。

ふたたび引揚げ命令が出て、姉は二人の子供を連れて内地へ引揚げることになった。

内地の四月はまだ寒いということで、姉はあわてて冬着を作らねばならなかった。

まもなく、「サントス丸」か入港してきた。

「静子! あんたもいっし上に帰らない?」

姉は心ぼそくなったのか、私にも一緒に帰ろうという。

「ねえさん、私はのこるわ。」と私は笑っていった。

若い者には滑走路づくりという勤労奉仕が残っている。一日も早く完成させなければならないと、私は思った。

「サントス丸」は、貨物船のようにきたない船であった。

人々はまるで、動物でも乗せられるように、ぎっしりとおしこめられて、四月二十四日、南興水産の桟橋から出港していった。

義兄はいつまでも桟橋に立って、海のかなたを見つめていた。(この義兄は七月七日、バンザイ突撃に参加して戦死した。)

その後も陸軍の兵隊さんが、ぞくぞくと上陸してきた。

しかし、奇妙なことには、この兵隊さんたちは、銃もなにももっていなかった。

みんな、着のみ着のままである。それに年をとった兵隊さんか多かった。

誰もかれも顔色は青ざめて、体はやせていた。ひどい苦労をしてきた兵隊さんだなと、一目でわかった。

聞けば、内地の港を出たときは十何隻もの大船団だったのに、途中で大半は沈められ、体ひとつですくいあげられた兵隊さんが大部分であった。

だから、そのときの恐怖がまだ去らないのか、いつもなにかにおびえているようで、兵隊さんらしい元気はすこしも見えなかった。

五月の末、また新しい陸軍の兵隊さんが上陸してきた。それは、見るも悲惨なものだった。

体中やけどを負ったり、手や足もない兵隊さんがいた。黒こげになっている兵隊さんもいた。

この兵隊さんたちは、小学校やサイパン劇場に収容された。

私たち女子青年団員は、手当てに行ったか、あまりの悲惨な姿に正視することができなかった。

体全体が赤く焼けただれ、丸裸にされて寝かされていた。髪の毛が一本もない兵隊さんもいた。

五月二十三日、午前十一時、突然、ガラバン二丁目の大通りあたりから、異様なもの音が聞こえてきた。

とっさに私は、(戦車だ!)と思った。私は戸外にとびだすなり走った。

あっ、見えた。轟々という爆音、地ひびきをたててこっちへ進んでくる。

近づくに連れてすごい音、体じゅうがゆさぶられるような震動―――。

一台……二台……三台……十台ぐらいの戦車がひろい大通りのまん中を、轟々と進んでくる。

二丁目の大通りは、人々の歓呼と興奮のうずでわきたっている。手に手に日の丸の旗をふって、

「ばんざーい、ばんざーい。」と夢中になって叫んでいる。

その鋼鉄の怪物はなんともいえないたくましさがあって、人々はその威容に興奮し、戦車が来たかぎりもう大丈夫だというような、たのもしさを感じた。

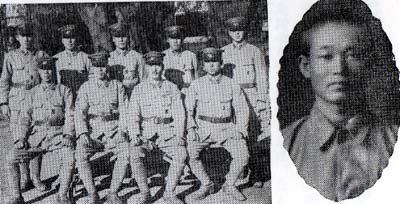

先頭を進んでくる戦車の上に立って、胸から上だけ出して戦鬪帽にたれさがっている布をひらひらさせながら、大通りの両側の人々の歓呼に挙手の礼で答えている兵隊さん……その兵隊さんは、なんと兄ではないか……。

「にいちゃーん。」と叫んで、戦車のあとを追った。

兄も、はっとしてこっちを見た。目と目があった瞬間、兄は、

「しいちゃーん。」と叫んで、戦車の上から手をふった。

そのときは、もう戦車は轟々とものすごい音をたてて、私の目のまえを通りすぎていた。

戦車の横には「ツバメ」と白い字が書いてあった。 |

日本軍の戦車(マニラにて)

|

私は、その日会社がひけると、マグロ一本と羊羹(ようかん)五十本を自転車のお尻に乗せて、チャランカ小学校まで一里半の道を、懸命になってペダルを踏んだ。

学校近くのマングローブ林の中にずらりとならんでいる戦車を見ただけで、私は胸がドキドキしてきた。

校門のまえで自転車をおりると、そこに歩哨が二人、銃剣をもって立っていた。私は、

「三浦伍長の妹ですけど……」というと、歩哨は、びっくりした顔をして、

「三浦伍長どの、妹さんが面会!」と衛兵に伝えた。

すると、衛兵は走って奥へひっこんでいき、かわって兄がかけて出てきた。

そしてそこに立っている私を見るなり、いきなり抱きついてきた。私も夢中でしがみついていた。 |

兵隊さんたち(左)と入隊の日の兄慎一(しんいち)

|

私は、ただもううれしさで胸がいっぱいになり、何もいえない。兄もなんにもいわない。

兄は両手を私の肩にかけて、私の顔をじーっと見ている。

「しいちゃん(静子)、大きくなったな……」

兄は、私がまだ高等科時代の真っ黒いおてんば娘だと思っていたのだろう……。

あれから四年――私は十八の娘となり、兄もかわっていた。

少年のような顔はなくなり、たくましい兵隊さんになっていた。

「おかあさんたち、元気か?」といった。

「うん、とても元気。いま、うち、すごいのよ。マルポーの蔬菜園をはじめてから、とても景気がいいの。

お父さんにもやっと運がむいてきたんだわ。これからはみんなしあわせになるわ。」

兄は、テニアンの両親がマルポー井戸で蔬菜園をはじめたことを知らなかった。

昭和二年の開拓時代から両親とともに苦労してきた兄に、いまのこの事情を知らせ、安心してもらうことだと私は思った。

「そうか、それはよかった。良子たちはどうしている?」

今度は妹たちのことをきいた。

兄は六人兄妹のうちの男一人だったので、私たち妹をとてもかわいがってくれた。

やさしい気性の兄だった。

「うん、良子も敏子も愛子もみんな家の手伝いをしているの。テエアンの家にもね、

兵隊さんたちが大勢泊まっているので、おかあさんはとてもいそがしいの。

でも、兄さんが来たことを知らせたら、すぐとんでくるわ。」

「そうかい。あいたいな。」

私は兄と話をしているうちに、昔ふたりで夜釣りによく行ったことを思いだして、

「マダロをもってきたの。」と、自転車に積んできた八十センチもある大きなマダコ一本と羊かんを見せると、兄は大喜びで、

「これはすごい。満州では、魚なんかくったことがなかったな。いつも南洋の魚のことを思い出にしていたよ。

よし、切り身はひとつ、ひさしぶりでおれが腕をふるって、みんなに刺身をくわしてやるかな。」

そして、包丁をもってくると、私や大勢の兵隊さんたちの見ている前で、手さばきもあざやかに、たちまち五十人前ぐらいのお刺身をつくりあげてしまった。

そして一番さきに隊長さんのところへもっていき、それから、二列にむかいあってすわって待ちかまえている兵隊さんたちのまえの、アルミニウムの皿へ配って歩いた。

お刺身はいきがいいので、ぴかぴか光っている。

兵隊さんたちは、ひと切れ口に入れるたびに、

「うまいなあ! うまいなあ!」と感嘆の声をあげる。

「こんな刺身、生まれてはじめてだぞォ……」と頓狂な声をあげる人もいた。

あまりいきがよすぎて、身がこりこりしているのでおいしくないのだが、魚のない満州から来て、しかも長い苦労の末にやっと上陸してきた兵隊さんたちだから、なにを食べてもおいしいのだろう。

見ている私もうれしかったが、兄はそれ以上にうれしそうだった。

兄はもともと、部隊ちゅうただ一人の南洋っ子というので、人気があったのであろう。

「伍長どのの妹さんは写真より美人ですなあ。」

などと、私の顔を見て兵隊さんたちはいいだした。兄は、やたらに私の写真をみんなに見せていたらしい。

兄はにやにや笑っている。

戦車隊は満州五百三十三部隊さ隊、中戦車八両、軽戦車六両、計十四両。

指揮班中隊長指揮 西館中尉

一小隊第一小隊長 漁野少尉

二小隊第二小隊長 落合少尉 |

兄は、指揮班の通信士であった。

満州を出るときは三部隊だったのに、途中船団がやられ、二部隊は戦車もろとも海底に沈み、一か月あまりの長い航海を経て、サイパン島にたどりついたという。

行くべき前線はたくさんあっただろうに、それが父母姉妹のいるサイパン島にむけられ、しかも無事に上陸できたなんて、なんて運がいいのだろうと私は思った。

いつのまにか、九時もすぎていた。私が、

「兄ちゃん、もう帰るね。」というと、兄は、

「そうか、じゃあ、そこまで送ってやろう。」といって、二人は戸外に出た。外はとてもいい月夜であった。

「静子!」

「なあに。」

「静子!おれのぶんまで、親孝行をしてくれよな。」

「兄ちゃん、なんでそんなことをいうの?」

私はびっくりしてきくと、兄はさびしそうに笑って、

「おれはなあ、満州で、いろいろなことを考えていたんだ。おれは軍隊にはいって、はじめて親の恩がわかったよ。

だから、今度家へ帰ったら、うんと親孝行しようと思っていたんだ。だけどなあ、おれは親孝行できそうもないよ。」

と言葉をにごし、なにか心の中で、苦しんでいるようだった。

私はうなずいたけれど、そのとき、兄の目に、きらっと涙が光っているのが月の光で見えた。

「じゃあ、兄ちゃん、帰るね、サヨナラ……」といって、私は自転車に乗った。

あとをふりかえって見ると、兄はまだ立つたまま私のほうを見ている。

月の光で昼のように明るい滑走路を、一所懸命に自転車のペダルを踏みながら、私は考えた。

「なぜ、兄はあんなことをいうのだろう? もっと遠い前線へ行ってしまうのだろうか……。

早くテニアンの両親に知らせなければ……」

4 息子にあいたい一心で……

top

翌日、私はテニアンの両親へ兄のきたことを知らせる手紙を書いた。

一週間めに、母は大きな袋をかついで連絡船でやってきた。袋には果物がいっぱいはいっていた。

みんな自分の蔬菜園でできたものばかりである。

翌朝早く、私は会社を休んで、母と一緒に軍のトラックに便乗した。

しかし、そのとき兄はすでにチャランカから移動して、マタンシャの山近くのチャチャ小学校にいた。

チャチャまでは四里か五里ぐらいある。道路がひどくデコボコなので、トラックはなかなか進まない。

二時間ほどたったころ、突然、ドカンと高射砲が嗚ったと思うと、空にぱっと黒い煙が浮かんだ。

高射砲の音はひきつづいて空気をふるわせ、空には点々と黒煙が生まれてゆく。空襲だ――

トラックは急停車し、道ばたのサトウキビ畑に車体をつっこんで待避した。

町なら、サイレンが嗚ったであろうが、山道では高射砲が撃ちあげられるまでわからなかった。

この日、一日じゅう敵機が去らず、とうとうチャチャには行けず、トラッタは引き返してしまった。

翌日、その日は空襲の危険はありそうだという話だが、母はそれでも行くといいだして、どうしてもきかなかった。

私はまた軍の公用トラックに便乗をたのんで、二人で乗った。

昨日と同じ時刻になると、また高射砲が撃ちだされた。

母は、どうしても行くと強くいいはったが、行きついたところで、面会どころではないだろうということで、またサトウキビ畑で待避して、引き返した。

ところが、町にはまだ敵機か乱舞していた。

私たちが大いそぎでトラックからおりようとすると、バリバリと機銃音がすぐ背中の上でして、ビュンビュンと弾がかすめた。

瞬間、黒い大きな翼が、ガーッと私たちの頭の上をこえた。そのとき、大きな機体の影がサーツと頭の上をすぎていった。

はっとして母の顔を見ると、母はたいしてこわいというような顔をしていない。

息子にあいたい一心で、何もこわいものはないのだろうか。

私は、この調子ではテニアンもどうなっているかわからないと思い、家のことが心配になって、母に一応テニアンに帰るようにすすめてみたが、母は承知しない。

いま慎一にあっておかなければ、もう二度とあえないような気がする。

それに、お父さんも良子も敏子も愛子も、みんな兄さんのようすを聞きたがって私の帰りを待っているのだから、といって、母は、あわないうちは死んでもテニアンには帰らないという気がまえである。

しかたがないので、私はまた明日の朝、迎えにきてほしいと、軍のトラックをたのみにいった。

翌朝、母は、また軍のトラックに乗って、いそいそと出発した。しかし、私は行かなかった。二日も会社を休んでしまったので、これ以上休むというわけにはいかない。私は母の出発を見送ってから会社へ出た。

午前十時頃、会社の用で、ロタ島行きの連絡船の許可をもらいに海軍の司令部へ行くと、司令部の中は閑散としている。

武装兵の姿も見あたらないし、みんなのんびりとしている。

ははあ、今日は空襲はないな、と私は感じて、母のために喜んだ。

けたして、この日は敵の偵察機もこなかった。

その夜、母は帰ってこなかった。

翌日の夕方、母は軍用トラックで帰ってきた。

とても満足そうで、疲れも忘れて、家にはいるなり、兄のようすをこまごまと話してきかせる。

兄が日ごろ自慢していたらしい、三浦スイカパパイアの実物がみんなの口にはいったので、みんなはいっそう大喜びだったという。

それに、なおいいことがあった。

チャチャの学校長は喜多鉄三郎先生で、テニアンのカーヒ小学校で私たち兄妹が教わった先生であった。

そのときの教え子が、いま立派な兵隊になってここへ来たというので、ことのほかの喜びようで、奥さん共々なにくれとなく面倒をみてくれるそうだ。

付近の農家の人たちも、兄がテニアン出身だというので、みんな、夜になると果物などをもって学校に集まり、五十人の隊員全部が、食べきれないほどのごちそう攻めにあっているという。

「慎一は、しあわせ者だよ。」といって、母は喜びの涙を流していた。 |

筆者の手紙で兄に会いたい一心でサイパンへきて、やっと会えて喜ぶ母

|

翌朝、母は連絡船に乗って、テニアンへ帰っていった。

「今度来るときは、家族全部で来るよ。」と、母は張りきって帰っていった。

私は、母を乗せた舳が、目のまえのテニアン島へむかってだんだん小さくなっていくのを、桟橋に立っていつまでも見送っていたが、船が全く見えなくなるまで、立ちさることかできなかった。

5 敵機動部隊来襲 top

こうした中で、六月十一日を迎えた。私はこの日を忘れることができない。

この日、いつもより早くおきだ私は、寝床から離れると、まず空を見た。

静かな美しい朝であった。雲ひとつなくすみわたった空は、南洋特有の明るさに輝いていた。

今日は来るかな、来ないかな。――と私は考える。これは私ばかりではない。

サイパンの人は、みんな朝おきると一番さきに空を見る。

それは敵機は、晴れわたった目にかぎって来るからだった。

朝おきて空を見ることが、いまでは、みんなの習慣となってしまっていた。

私が小学校のころ、父は朝おきるとすぐ空を見て、今日は雨か天気か、と教えてくれたものだったが、いまは敵の偵察機を見るために空を見るのだった。

六月十一日は日曜日であった。しかし、私たちには日曜日の休みはなかった。

月月火水木金金、これが私たちの日課であった。

滑走路づくりの勤労奉仕の仕事は、昨日でおわった。

私は早めに家を出た。まだ誰も通っていない大通りは、朝露にぬれて気持ちがいい。

午後十二時四十分、またあのいやなサイレンが鳴りだした。

女子事務員は二階の休憩室からかけおりると、われさきにと防空壕へとびこんだ。

私は、どういうものか、防空壕にはいる気にはなれなかった。サイレンと同時に高射砲が撃ちだされていた。

敵機はどこかしらと二階の窓から目をこらしていた私は、思わず、アッと叫んだ。

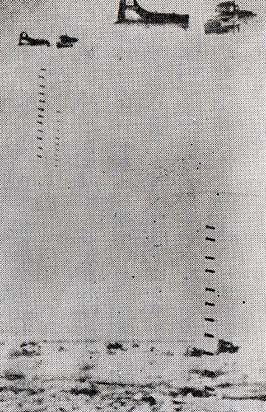

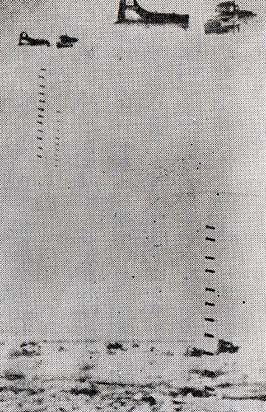

今日のはちがう! 何百機、いや何千機とも思われるほどの大編隊だ。

編隊のつぎにまた編隊。無限に現れてくる。

それが撃ちあげる高射砲をものともせず、ゆうゆうと島のまわりをまわっている。

これは、きっと、大機動部隊が接近してきたにちがいない。

私はこきざみにふるえる体をおさえつけながら、なおも窓から見ていた。

先頭の編隊がくずれたと思うと、それは急降下にうつり、まっしぐらに海軍司令部のあたりにつっこんでいった。

ダダダーンという爆発音、ガラス窓も建物もビリビリッと震動した。

つぎの編隊がまたつっこんでくる。今度は軍事部のあたりだ。またつぎの編隊、今度は海軍病院あたりだ。

敵機は、海軍の施設に攻撃を集中しているらしい。地上からもうもうと黒煙があがりはじめた。

メラメラと燃えあがる火炎も見えはじめた。敵はしつように攻撃をくりかえしている。

ふっと気がつくと、べつの編隊が町の建物に爆弾をおとしはじめた。

私はさすがに身の危険を感じて、夢中で階段をかけおり、防空壕にとびこんだ。

防空壕の中には、会社の人たちが、みんな息をひそめてうずくまっていた。

しーんとしずまりかえって、咳ひとつする人心いない。

爆弾のおちるたびに、ダダーッと海鳴りのような地ゆれが伝わってくる。

どこかやられている!

と思うだけで、周囲の状況は、まるっきりわからない。

私は三十分としてこの暗い防空壕の中にいられなかった。

ただ音と地ひびきだけに威圧されているのは、我慢ができなかった。

|

爆弾を投下するアメリカ軍爆撃機

|

私は防空壕をとびだすなり、また事務所の中へかけこんだ。そして、また二階の窓から外を見た。

ちょうどそのとき、敵機が二機、炎に包まれて、煙の尾をひきながら海の中へおちていくところだった。

私は思わず、「ばんざーい。」と叫んだ。たった一人で―――。

しかし町じゅうは煙におおわれ、火の手があっちにも、こっちにも、あがっている。

太陽も飴色になってしまった。爆弾の音だけが、断続している。

会社の構内も町も、人影ひとつ見えない。それなのに、だれかが、ふらふらと事務所のほうへやってくる。

アッ、魚町(さかなまち)の花ちゃんだ。気の狂っている花ちゃんには、この爆撃のおそろしさがわからないのだろうか。

あぶない。助けにいこうか。そう思っているうちに、キューンと急降下音が聞こえて、バリバリッと機銃の音がした。

花ちゃんはばったりたおれた。そのまま動かない。私は息をつめて見ていた。

敵機が乱舞していて助けにいくこともできない。

午後四時。きゅうに静かになった。もう空には敵機はいなかった。空襲警報一時解除のサイレンが鳴った。

会社の人たちは、防空壕から出てくると、みんな青い顔をして帰っていった。

私は食事をするために(姉が内地へ帰ってから、私は会社で食事をしていた)、たった一人事務所に残っていると、突然、ドヤドヤという靴音がして、だれかがはいってきた。

見ると、陸軍の兵隊さんに抱きかかえられた負傷兵だった。その兵隊さんの体は血でびしょびしょにぬれている。

負傷兵は、私も顔見知りの、会社の社宅にいた「ほまれ部隊」の食料係の兵隊さんだった。

私は大いそぎで机の上の書類をかたづけると、その上へ寝かせた。

と思ったら、もうつぎの負傷兵がかつぎこまれてきた。こうして、次々と八人の負傷兵がこの事務所にはこびこまれてきた。

みんな、機銃弾や爆弾の破片をうけていて、血が流れっぱなしである。

私は、一番こい松本病院へ走った。医者か呼んでくるつもりだったが、それどころではないと、看護婦に玄関で断わられた。

今度は、福本病院へ走ったが、やはり、だめだと断わられた。

それから、次々と二、三軒の医者の家に走ったが、どこも同じであった。

私は、また走りながら考えた。

「応急手当てなら私にもできるかもしれない。 私は、女子青年団でいくらか訓練をうけている。」

そう気がついたので、私は家のほうへかけだした。

女子青年団員として用意しておいた包帯(ほうたい)や三角巾(さんかくきん)、消毒薬のはいっている袋をとりだして、また走った。

事務所の中は、負傷兵が十六名になっていた。

無傷の兵隊さんも何人かいたが、衛生兵は一人しかいなかった。

次々と、とにかく十六名の負傷兵に、形ばかりでも応急手当てをおわったときには、私自身も汗まみれ、血まみれになっていた。

負傷兵の中には、まともに見られない兵隊さんもいた。

顔も頭も泥と血にぬれて、頭から半透明の鼻汁みたいなものがはみだしている。脳みそかしら?

かすかな声で、「殺してくれ。」といっている。

私はおどろいた。

しかし、私には手当てもしてあげられないので、タンクから冷たい水をくんできて頭をひやしてあげた。 |

女子青年団の仲間と(著者は前列中央)

ここでの応急手当の訓練が、筆者が看護婦をやるきっかけとなった

|

年をとった衛生兵が一人いるが、この衛生兵は、私と同じくらい、いや、それ以上に新米であった。

話を聞けばサイパンに来る前では百姓で、米をつくる以外はなにも知らないという「ほまれ部隊」の兵隊さんだった。

重傷の兵隊さんは、苦痛のあまりうめいている。みんな顔は青ざめ、苦しそうだ。

私は兵隊さんたちの傷口を、かわるがわる、冷たい水でひやしてあげた。

そのとき、海軍病院へ行った兵隊さんが息せききって戻ってきた。

「だめだ。海軍病院も爆弾でやられている。海軍病院は、みんなタッポーチョの洞窟ヘー時避難したそうだ。

みんなを、そこまではこぶんだ。」といって、その兵隊さんは、どこかへかけだしていった。

どこからか担架をもって、大勢、兵隊さんがはいってきた。

負傷兵を担架にのせると、

「お世話になりました。」

「ありがとうございました。」と口々にいって、事務所から戸外へ出ていった。

みんなが去ったあとの事務所の中は、しーんとしずまりかえって、うすきみ悪い。

ようやくほっとした私は、食堂へ行った。

誰もいない食堂には、食雎の上に食事だけが用意されてあった。

私は、窓に映る火災の赤い色を見ながら、一人で食事をした。

家へ帰ろうと思って外へ出ると、町には兵隊さんだけが右往左往している。

しかし、町の人たちは一人もいなかった。在郷軍人や青年団は全部非常召集されていったが、どこにいるのだろう。

あっちこっちで、大きな建物が、夜空を焦がして燃え続けている。

下宿には誰もいなかった。家じゅうにガラスの破片がちらばっている。誰もいない家の中が妙に寂しい。

柱時計が十時を打った。私はきゅうにねむくなってきた。私は押入れからふとんを出して、その中へもぐりこんだ。

一日の疲れがねむけをさそうのに、妙に頭がさえてねむれない。

今日一日のできごとが、さまざまと目に浮かんでくる。怒りとも悲しみともつかない感情が、胸の奥でたぎる。

大通りのほうでカタカタとなにかをひいていく音がする。この真夜中に、だれだろう?

私は、そっと戸をあけて外を見た。海軍の兵隊さんだ。

弾薬箱を重そうに肩にかついで、みんな海岸のほうへ行く。砲車らしいものもひいてゆく。

私は見つかったら叱られると思ったので、そっと家の中へ引き返した。

また明日も空襲があるのだろうか。私は、大変なことになったと思った。

いくらか、うとうとしているうちに、夜があけてしまった。

今日は、六月十二日。私は、たしかめるように日をかぞえてみた。

この日もすばらしい朝であった。

きのうの焼けた家の余燼が、まだ町じゅうにくすぶっているが、空はあくまでもすみきっている。

私は、新しい女子青年団服に着かえると、家を出た。食堂へ行ったが、食堂はきのうのままである。

おじさんもおばさんも誰もいない。会社の人たちとともに山へ避難したらしい。

このとき、会社の男の人たちがはいってきた。幾人かは消防署に集まっているからと聞いて、私はきゅうに心強くなった。

「じゃあ、なにかあったら消防署へ連絡をするからね。」といって、その人たちと別れた。

6 一人残されて top

この日敵機が現れたのは、八時頃であった。昨日よりはさらに大がかりなものであった。

爆撃機の大編隊が幾組みも幾組みも、海上はるかな空の中からおいてくる。たちまち空いっぱいにひろがった。

小さな機体の戦闘機の群れが、ものすごい速さで、その上をかけぬけてくる。

味方の撃ちだす高射砲も、きのうのようなめくら撃ちではない。一機一機をねらい撃ちである。

かなり近いところに、ぱっぱっと黒煙が浮かぶ。しかしなかなかあたらない。はがゆいようだ。

次々と、編隊は爆弾攻撃を加えてくる。その間をすごい速さで戦闘機が飛びまわり、機銃を撃ちまくってくる。

事務所の屋根も機銃弾で撃ちぬかれた。

爆撃機の大編隊がくずれたと思うと、大きな爆弾がパラパラと、おちてきた。

海岸一帯におちたのだ。ドドッドッとものすごい爆発音。建物が震動して、ガラス窓がくだけだ。

海軍司令部付近は、黒煙に包まれて火柱がたちのぼっている。

この爆弾と機銃の中を、だれかが歩いている。

ふっと見ると、一人の兵隊さんが、負傷兵をかかえて、事務所のまえをかけぬけようとしている。

私は、思わず声をかけた。

「兵隊さん! あぶないっ!」

その兵隊さんは、びっくりしたようにふりむいた。

「外にいてはダメ――こっちへはいりなさい。」

私はとびだしていって、その負傷兵を二人でかかえると、防空壕の中へ連れていった。

しかし、薬品も包帯も、きのう全部使いはたしてしまってなにもない。

負傷兵は、機銃で肩を撃ちぬかれたらしく、軍服の上から新しい真赤な血が、こんこんとふきだしている。 |

爆撃の中を負傷兵を抱えた兵隊さんがいたので、

筆者は防空壕の中に連れ込んだ

|

この血を、どうして止めたらいいのか、私にはわからない。肩ではしばるところがない。

そのとき、子供のころ、指などにけがをして、血が止まらないでこまっていると、母がきざみたばこをひとつまみ傷口にあてで、包帯をしてくれたことを思いだした。

たばこが血止めになるかもしれない。

会社の人で、きざみたばこを売店から買ってきて、買いだめをして自慢している人がいたっけ。……

私はいそいで事務所にかけもどり、その人の机の引出を、かたっぱしからあけてみた。

引出いっぱいにたばこがあった。神の助け! とばかりに、

「山崎さん、これ、もらっていくわね。」とことわって、私は防空壕にかけもどった。

さかんに血のふきでている傷口に、思いきりたくさんのたばこを、まるで綿でもつめこむようにおしこんだ。

はこんできた若い兵隊さんは、

「そんなことをしていいんですか?」と、嫌な顔をした。

「だって、ほかにしようがないでしょう。」

負傷した兵隊さんは、たばこがしみるのか、顔をしかめてウーンとうなったが、ふしぎなことに血はぴたりと止まった。

つれの兵隊さんは、目をかがやかして、

「まだ、けがをしている兵隊がたくさんいるんですが、連れてきてもいいですか。」ときく。

私は、昨日のこともあるので、みんなの力をあわせればなんとかなると思った。

外ではまだはげしく撃ちあっている。

病院へ行って薬と包帯をもらってこようと思って、私も外へとびだした。

戦闘機の姿を見つけると、木陰や軒下へかくれて走った。それでも戦闘機は、人の姿を見つけると襲ってきて、機銃を撃ちまくる。

松本病院までかけつけてみると、今日は表扉が閉ざされている。

裏にまわって、戸をこじあけようとガタガタやっていると、人が来た。

顔見知りの在郷軍人のおじさんだった。この人も薬や包帯をとりにきたのだ。

二人で戸をこわして中へはいった。お医者さんも看護婦さんも、誰もいない。

薬局へはいって、なんの薬だか知らないが、傷の手当てに使えそうに思える薬と包帯を箱いっぱいにつめると、二人で表へとびだした。

海岸付近の陣地でやられた負傷兵が、次々とはこばれてきていた。衛生兵らしい人も二人いた。

防空壕は満員になり、事務所と食堂にも収容しなければならなかった。

午後四時になった。すると敵機は、昨日と同じように、まるで会社の退社時刻のように、いっせいに引揚げていった。

もう太陽は西に傾きかけて、海はきらきらと輝いていた。しーんとした静けさを感じる。

一日じゅう、爆撃と機銃の音にさらされていたあとだけに、心にしみるような静けさであった。

きゅうに空腹を感じた。考えてみれば、けさからなんにも食べていない。

一日じゅう夢中だったので、おなかのすいているのも忘れていたが、いまはもう我慢ができない。

食堂にはいってさがしてみたが、やはりなにもなかった。私はかつお節を思いだして、事務所にもどった。

兵隊さんたちもおなかがすいているだろうと思って。

「兵隊さん、おなかかすいたでしょう。かつお節ならあるんだけど、かじらない?」といった。

しかし、負傷兵たちは、苦痛をこらえるだけで精いっぱいなのか、誰もくれというものはいなかった。

そのうち、どこからか乾パンの箱がはこぼれてきた。

隊長らしい将校が三人の兵隊を連れてきて、負傷兵たちの世話をするようにと命じた。

それから一同にむかって、自分たちの部隊は、べつの場所に移動することになったが、負傷兵たちは山へ避難するようにと命じた。

そして部隊の連絡先などを兵隊に教えてから、私にも「おねがいします。」と敬礼して出ていった。

どこをまもる配置につくのだろうか、それとも町から去るのだろうか。

私は心ぼそくなって、そのうしろ姿を見送っていた。

町は真っ暗になったが、建物の燃えているところだけが明るい。火の粉が空にまいあがっている。

ふとテニアンの両親や妹たちのことが心配になって、桟橋へ行ってテニアン島を見ると、ハゴイの飛行場が燃えている。

真赤な火炎があちこちに見える。

テニアンでも、両親は私のことを心配して、サイパン島を見ているだろう。

「おかあさーん、静子は元気よーっ。」と叫びたかった。

兄はどうしているだろう。下宿のおばさんたちは、山へ避難したから大丈夫だろうが……。

気がついてみると、私一人がこんなところに取残されている。兵隊さんや負傷兵はいるけれど、町の人は一人もいない。

ひどく心ぼそくなり、悲しくなった。

防空壕へ戻ってみると、肩を撃たれた兵隊さんのようすがおかしくなっていた。

とても苦しそうだ。息づかいがあらくなっている。額に手をあててみたら、ひどく熱い。発熱しているらしい。

私はバケツに水をくんできて、ぬれタオルでひやしてあげた。ほかにも、四、五人、熱を出しはじめた。

私は一晩じゅう、負傷兵たちのぬれタオルを取換えるのにいそがしかった。

とうとうその夜は、山へ避難することもできず、事務所に集合したまま動かなかった。

7 目のまえの死 top

|

爆撃をうけるまえのサイパンの中心街ガラパン2丁目通り

空襲が始まってから全員が、山の方に避難した。

|

空襲にむかうアメリカ軍艦載機の大編隊

すでにアメリカはこれだけの軍用機を飛ばせる航空母艦を持っていた

|

六月十三日、この日も、判でおしたように同じ時刻に、大編隊がやってきた。

ふしぎなもので、三日めになると、私は、もうこわいともおそろしいとも思わなかった。

死ぬことさえも、こわくなかった。

祖国のために死ぬのだから、両親も兄妹たちも、喜んでくれるだろう……。こんなことまで考えた。

この日、空襲警報のサイレンは鳴らなかった。もう鳴らす必要もなかった。

ガラバンの人たちはみんな山に避難して、町には民間人は一人も残っていなかった。

しかし、友軍の抵抗は今日もはげしくつづけられた。高射砲の煙は、空が真っ黒くなるほど撃ちあげられた。

十時頃であったろうか。事務所の机の上に寝ていた若い兵隊さんが、突然、とびおきて、

「おれは、部隊へもどる。」と叫ぶと、三角巾で首からつるしている左の腕を、右手でかかえながらかけだしていった。

あわててつきそいの老兵が、

[後藤、待てっ。いまはあぶない。敵機が去ってから行け。」と追いかけたが、彼はあとも見ずもう戸外へとびだしていた。

この瞬間、「よしっ、おれも行く!」という声が、うしろのほうでおこった。

見ると二人の兵隊さんが、机の上からとびおりて、私のまえを走りぬけた。

二人とも腕をけがしている若い兵隊さんだった。

私は、茫然として見おくった。

三人は大通りをかけていく。三人の白い包帯が目につく。私は、それが気になって、事務所の戸口のところで見ていた。三人が、ちょうど家のとぎれたところへさしかかったときだった。低空でおりてくる一機が、私の目にはいった。

「あっ、あぶないっ。」

私は思わず大声で叫んだ。しかし、もう二百メートルも離れた人たちに、私の声が届くはずもない。

バリバリッ……と機銃音が空で犒った。三人はふせたのか、たおれたのか、大通りの上へばたばたたおれた。

それを見た瞬間、私は、夢中でかけだしていた。

だれかがやられたらしい。すぐうしろにふせていた兵隊さんがおきあがって、まえの兵隊さんを抱きかかえようとしている。そばへもうひと息というとき、いまの敵機が反転してくるのが私の目にはいった。

「あぶないっ、敵機!」

と叫んで、私はとっさに軒下へ身をかくした。

戦友を抱こうとしていた兵隊さんは、ちらと空を見あげ、そのまま敵機に背をむけて走りだした。

そのとき、敵はもう屋根すれすれに低くまいおりてきて、機銃が鵈ったと思った瞬間、その兵隊さんはまえのめりにたおれた。背中からどくどく血がふきだした。ほんの一瞬のできごとである。

さすがに私は、ガチガチと歯が鳴った。

かけよってみると、いまの兵隊さんは、背中から胸へ撃ちぬかれている。もう意識はない。

この人が助けようとした兵隊さんも、頭を撃たれて、ただ口だけ動かしている。

しかし、一刻も早くここを立ちさらなければならない。いまの敵機がまた引き返してくるにちがいない。

このときとびだしてきた二人の兵隊さんとともに、四人で負傷兵をかかえ、大いそぎで事務所の中へ逃げ込んだ。

はたして、いまの敵機がまた引き返してきた。

このへんに人がいると思ったのか、めくらめっぽうに撃ちまくっている。

これほどの大空襲にもかかわらず、敵機は、いままで一般民家へは、爆弾をおとしたり機銃を撃ちこんだりはしなかった。

しかし、人がいると思うと、情け容赦もなく撃ちまくるらしい。

これを見て、私はこのとき、ふと、この建物もあぶないと感じた。

海岸ぞいに建てられた大きな建物であるこの事務所が、敵の目につかないはずがない。

いままで無事だったのがふしぎだ。いま私たちが逃げ込んだのを、敵機は見ていたかもしれない。とにかくあぶない。

私はみんなにそういって、事務所の中にいた負傷兵を、大いそぎで防空壕の中へうつした。

ほんの二、三分のちがいであった。はたして敵機は、バリバリと事務所へ機銃掃射を加えてきた。

あぶなかった。ひと足おくれたら、全員やられたかも知れない――。

そうしているうちにも、二人の兵隊さんのようすは、刻々に悪くなっていった。

脈をとってみると、もう、ほとんどわからないほど微弱だ。

私たちは、死のせまったことを知り、だまって見ていた。

最後に大きく息をしたと思うと、「ウーン。」とうなり声を出したまま、背中を撃たれた兵隊さんは息をしなくなってしまった。

死んだ――。これか戦死というものか……。私は、ぼんやりそんなことを考えながら、その顔を見つめていた。

まだ若い兵隊さんであった。日本の親も兄弟も、こんな死に方をしたことを知らないでいるだろう……。

きゅうに涙があふれでてきた。私はそっと立ちあがった。

長い長い時間だったような気もするが、ほんの三分か、五分のあいだのできごとだったかもしれない。

人間が死ぬということは、いままで頭で考えていたように簡単なことではないことを、私は知った。

やはり死ぬのは嫌だと、私は思った。

頭を撃たれた兵隊さんも、まもなく死んだ。

太陽は真上に輝いていた。もうお昼の時刻だ。

昨夜、乾パンをすこしかじっただけだが、いっこうにおなかのすいた感じはしない。

突然、防空壕の土もくずれるほど大きな地ひびき、つづいて爆発音が次々とおこった。

「火薬庫がやられたらしい。」

「誘爆をおこしている。もうだめだな。」

だれかが低い声でいった。

この防空壕からそう遠く離れていないところの、海軍憲兵隊の裏林に弾薬倉庫かおる。

誘爆をおこしているのは、多分そこであろう。破片が防空壕の上を、ヒューンヒューンと流れるように飛んでいく。

ほのかな光が防空壕の中の二人の死者の顔を照らす。沈痛な空気が流れ、みんなだまっている。

私は十八年間、戦争がサイパンにおよぶまでは、まだ一度も死人の顔を見たことがなかった。

だから死ということを、本当には知っていなかったかもしれない。

しかしいま目の前に、「死とはこれだよ。」と教えてくれるように、二人の兵隊さんが死んでいる。

気がつくと、さっきから、この死体のそばにすわって泣いている兵隊さんがいる。

これは、あの後藤という兵隊さんであった。それを見ていても、誰も言葉をかけない。

みんな自分の死のことを考ふているのかもしれない。

私も自分の死を考えはじめていた。

8 タッポーチョ山へ top

夜はあけはなれた。空はもう敵機でいっぱいであった。

それに、艦砲射撃がもうはじまっていた。それがますますはげしくなってきた。

私は「死ぬときがきた」と思った。かえって心がすんで、恐怖の気持ちは全くなかった。

「今日は六月十四日だな。」と心の中で日をかぞえた。それが十八年生きてきた私の命日になるのだろう。

小さな防空壕に三十四人の人間、それも血と汗とうみにまみれた人間が体をくっつけあってこもっているのだから、壕の中はむんむんして蒸し暑い。いや、その中には、二人の死者もいた。

私は一番奥に横たえてある死者のわきにすわっていたが、異臭が鼻をつく。

この暑さで、死体は腐敗しはじめたらしい。だからといって、外へ出すのはかわいそうだ。

私は食堂の押入れから毛布をもってきて、死体の上へかけてあげた。

水をくんできて、負傷者たちの頭をひやしてあげた。

負傷者たちは目に見えてよわってきているので、鮭缶の汁にひたして柔らかくした乾パンを、口へ入れてあげた。

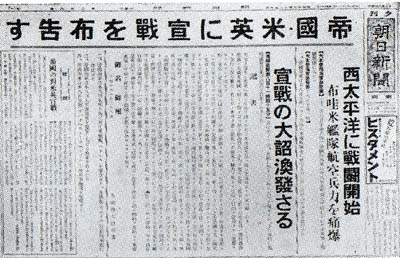

|

アメリ力軍のはげしい艦砲射撃。このため上空がうす暗くなったという(写真は沖縄付近)

米軍の攻撃はサイパンも硫黄島も沖縄も、まず雨のような艦砲射撃をやって、それから爆撃機で雨のように爆弾を落とした。

そしてその後で、米海兵隊が上陸してくる。

|

艦砲は、寸刻の休みもない。

砲弾が近くへおちたときなどは、地震のように地面がゆれて、いまにも壕がつぶれるかと思った。

午後二時頃であったろうか、いきなりものすごい音が近くでしたと思うと、目のまえが真っ暗になった。

爆風で体がただきつけられた。

「やられた!」と私は思った。

「みんな大丈夫か。」と、だれかが叫んだ。

私は気をおちつけてしらべてみたが、どこもなんともないらしい。

兵隊さんたちは、お互いに名を呼びあっている。全員無事らしい。

そのとき、入口近くにいた兵隊さんが叫んだ。

「いまのは水産の事務所だったぞ!」

とたんに、私は壕(ごう)をとびだした。事務所と壕は五十メートルほどしか離れていなかった。

事務所はクシャクシャにこわされてしまっていた。鉄の破片が、そこらじゅうにちらばっている。

するどい刃物のようにけずられだ鉄片もある。

私は、そのひとつをひろおうと思って、指をふれた瞬間、思わず手を離した。私は指の先をやけどした。

鉄の破片が赤いのは、焼けているせいだとはじめて知った。

会社の食料倉庫からも火をふいている。町の家々も、軒なみに燃えている。

いまは乾季で、何か月も雨が降っていない。家々はすっかり乾ききっている。

これではたまったものでない。町じゅうが火の海だ。ガラバンの町もこれで最後だ。

これ以上この壕にいることは危険だと、私は感じた。どこか安全な壕へうつらなければいけない。

安全な壕といえば、南洋庁の壕しかない。しかし、南洋庁の壕まで、ここから六、七百メートルぐらいある。

この危険な状況のもと、どうしてこの負傷兵たちを連れていったらいいだろう。

しかし、考えているうちにも、刻々と危機感はましてくる。兵隊さんたちも同様らしい。

私は衛生兵や無傷の兵隊さんたちと相談して、とうとう移動を決行することにした。

私は、壕から出て、あたりのようすをうかがってみた。

町じゅうからたちのぼる黒煙で空も暗い。艦砲射撃はいぜんとしてはげしくつづいているが、この黒煙では、敵機には見つかりにくいかもしれないと判断した。

さあ、いまだ!

元気な兵隊さんたちは重傷兵をかかえ、歩ける負傷兵は自分の足で、この砲弾下の町を体を低くしていそいだ。

といっても、歯がゆいほどのろのろ進む。

それでも、どうやら途中無事で、全員南洋庁の防空壕にたどりつくことができた。

しかし、途中で見た惨状―――。

道路には、いたるところに兵隊さんや町の人たちの死体が横たわっていた。

その中でも私の目を射だのは、郵便局のさきの木の下にたおれていた若い夫婦の死体であった。

黒い上着にもんぺをはいた若い女の人は、大きなおなかをしていた。首筋いっぱいに血が流れている。

夫はそれをかばうかのように、抱きかかえるようにしてたおれている。

背中を撃たれたらしく、全身血まみれだ。死体付近は、真っ黒な血のりのかたまりがつづいている。

小さな子供の死体も、いくつか道ばたにころがっていた。

南洋庁の防空壕は林の中にあって、艦砲射撃のはじまる直前まで大勢の人がいたらしく、缶詰や乾パンが口をあけられたままおいてあった。

よほどあわてて逃げ出したものらしい。 |

大艦砲射撃と大空襲後のサイパン島の惨状

|

町中全体が火の海となってしまったので、空気までが熱せられて、とてもたまらない暑熱だ。

壕の中でみんな真赤な顔になり、息も苦しそうだ。負傷兵たちはぐったりとなって、口もきかない。

水がほしいだろうが、それをくみにいくこともできない。

なんにもせずに、ただ敵の攻撃のやむのを待っている。その時間の長さ――。

やっと、太陽が西に沈んだ。いつもなら、いっせいに引揚げているのだが、今日はちがう。

艦砲射撃はいっこうにやみそうもない。もう完全に夜なのに、今日は明るい。空をこがしている大火災のせいだ。

その夜おそく、燃えくるうガラバンの町をのがれて、タッポーチョの山へ避難した。

足をけがしたおじいさんの兵隊さんは、途中、何度も何度もたおれて、

「おれにかまわず、ねえちゃん、みんなと一緒に行ってくれ!」と、あえぎあえぎいう。

私は、この兵隊さんだけを一人残して行くことはできない。

私は垣根の木を折ってきて、それを杖にさせ、私の肩につかまらせると、

「さあ、兵隊さんがんばって。あそこに見えるでしょ。あの山がタッポーチョの山なのよ。」といった。

私は、子供にでもいい聞かせるように、何度もいって聞かせ、一歩一歩歩かせた。

兵隊さんの右足は、足首からくだけていて、右足を地面につけて歩くことができない。

四百七十三メートルの高い山道を木の枝にすがり、私の肩につかまりながら、赤ん坊のヨチョチ歩きのように、一歩一歩進んでいく。

9 敵が上陸したぞーっ top

六月十五日、朝の四時頃であった。

一人の陸軍の兵隊さんが、息せききって、タッポーチョ山の洞窟にかけこんできた。

その兵隊さんは、洞窟に足を踏みいれるなり、大きな声でどなった。

「敵が上陸したぞーっ。」

洞窟の中だから、声がワンワンと反響する。洞窟の中の兵隊さんたちは、いっせいに立ちあがった。

私は、敵が上陸するなんてことは夢にも考えていなかったので、全くおどろいてしまった。

まもなく、第二の伝令がかけこんできた。

「報告! 敵の上陸はチャランガから開始されたが、第一回は全滅的損害をあたえて撃退した。

しかし、第二回めで、若干は上陸したもようである。」

洞窟の中で、あきらかな動揺がおこった。すると、追って第三回めの伝令が来た。

「敵は、ガラバンからも上陸するもようである。しかしわが戦車隊は、いまガラバンに来ている。

わが軍は、敵を撃退すべく、もっか待機ちゅうである。」

戦車隊と聞いたとたん、私は洞窟をとびだしていた。

照明弾がさかんに撃上げられている。すぐ目の下のガラバンの町が昼のような明るさで照らしだされている。

海には敵の大型輸送艦(LST)がもう珊瑚礁のすぐ近くまで来ている。

妙に静かだ。気がついてみると、艦砲の音がしていない。

それでもまだ、私は敵が上陸したなどとは、半信半疑であった。

「やっ、はじまったぞ。」と、だれかが叫んだ。

見るとその大型艦の艦首から、小さな舟艇がたくさん出てきた。兵隊たちがそれにとびこむ姿まで見える。

舟艇は、みんな白い航跡を残して、一列横隊になって、まっしぐらに陸地めざして進んでくる。すごく速い。

ところが、白波のくだけているところ(珊瑚礁=さんごしょう)まで来ると、みんな止まってしまった。

珊瑚礁が乗りこせないらしい。

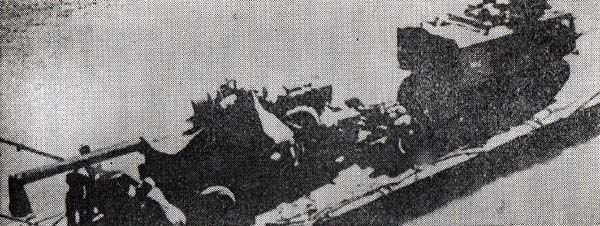

このときである。海岸の林の中から、いっせいに砲火がおこった。 こわれた家のかげからも砲火がおこった。同時に、いまは焼け野原の大通りに、戦車が現れた。 |

オレアイ海岸に上陸したアメリカ軍(昭和19年6月15日)

これに合わせて日本軍の戦車隊が出動したが、

わずか14両の軽戦車ではなすすべもなかった。

|

あっ、戦車隊だ!

「兄ちゃん!」

私は夢中で叫んだ。

「こらっ、女っ! あぶないから中へはいってろ!」

だれかにどなられた。しかし、私はこわくはなかった。

戦車隊は、次々と姿を現して、一列になって、桟橋のほうへ進んでゆく。

先頭には兄ちゃんが乗っているのだ。私は興奮のあまり、兵隊さんたちをおしわけてまえへ出た。

戦車隊は桟橋の近くまで行って止まったと思うと、どの戦車砲からもぱっぱっと火をはきだした。

いまこそ日本軍の反撃がはじまったのだ。林からも、家かげからも、戦車からも、縞になって砲弾が飛んでゆく。

それが珊瑚礁の外でまごまごしている敵舟艇に集中する。

海岸一帯の砂浜からも、機銃や小銃をさかんに撃っている。だが友軍兵の姿は見えない。

きっと砂浜に掘ったタコつぼの中から撃っているのであろう。

この日本軍は一体、いままでどこにかくれていたのだろう。

十四日からのあの激しい艦砲射撃――。私は、日本軍は、もう町には一人もいないのだと思っていた。

だから、いま、この勇ましい日本軍の攻撃を見て、夢のような気がした。

しかも、日本軍の弾丸は、じつによく命中する。ねらい撃ちだ。たちまち何隻かの舟艇が横だおしになった。

海中にこぼれた敵兵が、胸から上だけを出して、浮いている。無数だ。

ひきかえそうと方向転換をあせっている舟艇もある。その横腹にまた命中する。敵は大混乱だ。

敵機もしきりに飛びまわっているが、全部偵察機らしく、地上を撃だない。

舟艇のまわりや、浮いている敵兵のあいだに、さかんに大小の水柱がたっているが、それは全部味方の弾だ。

まっ白い病院船が二隻、珊瑚礁のすぐ近くまでやってきた。

あちこちに止まっている輸送船から小舟艇がくりだされて、走ってくる。

蟻が砂糖を見つけたように、珊瑚礁付近に集まってくる。

そして海中の兵隊を引上げて、病院船のほうへ走ってゆく。

病院船も燃えだした。

そのとき、いままで沈黙していた敵戦艦、巡洋艦、駆逐艦四大群からいっせいに閃光が発せられた。

殷々たる大砲のとどろきが天も地もうずめた。

万雷のように轟音が追いかけてくる。巨大な炸裂砲弾はうす暗い空に半円形をえがいて、桟橋の付近で爆発した。

空気がビリビリ震動する。

艦砲射撃が再開されたのだ。猛烈だ。それこそつるべ撃ちだ。いままでになかった激しさだ。

同時に、沖の航空母艦三隻から飛行機が発進した。

爆撃機らしい。その編隊がみるみる大きくなって近づいてくる。海と空からの総攻撃をうけている。

海岸一帯は、たちまち黒煙につつまれてしまった。

日本軍の砲声も銃声もぴたりとやんだ。日本軍からの反撃が止まった海上では、敵の救助作業がいよいよ活発につづけられている。見ていて、はがゆいような、くやしいような気持ち――。

|

反撃能力の無くなった日本軍をみて、二回目の米軍の上陸用舟艇からは、重砲が次々とトラクターで陸上げされた

|

べつの大型輸送艦から、第二回めの上陸用舟艇群が突進してきた。

この舟艇群は、舟を珊瑚礁のところで止めると、兵隊たちが、海にとびこんだ。

機銃を頭の上に高くさしあげ、胸まで海水にひたりながら歩いてくる。

そして一番近い桟橋からはいあがってくる。

青黒い縞模様の迷彩服を着た顔の黒い兵隊が、たちまち桟橋いっぱいになってしまった。

彼らは、陸にあがるとすぐ機銃をすえて、はげしく撃ちだした。

しかし、日本軍からは一発の応射もない。みんな自決をしてしまったのだろうか。

戦車も動かない。兄はどうしたのだろう。撃たれて死んだのだろうか。

いまはこれまでと自決して果てたのだろうか。

町の南と北だけにはまだいくらか建物が見えるが、あとは焼け野原だ。

コンクリートの教会(島民の教会)や島の石造りの家だけが、ところどころに残って見える。

海岸一帯は、もうもうたる爆煙と塵埃雲のために暗くおおわれている。これがガラバンの町か。

なぜか、涙も出ない。

ぼんやりとテニアン島をながめた。テニアン島も同じく攻撃を受けている。

父、母、妹たちは、どうしているだろう。死んでしまったかもしれない。

いまは私だけが生きている。きゅうに、目のまえがくらくらとした。

六日間の張りつめていた気持ちがいっぺんにゆるんでしまった。この心身の疲労感――。

悲しいのか、おそろしいのか、腹だたしいのか、自分でもわからない。ただ茫然とした気持ち。

なにもかも一瞬に風にふきとばされてしまった感じ……。

私は洞窟にはいるのもいまはいとおしく、いつまでも岩かげにすわって、夢のように目の下のできごとをながめていた。

10 野戦病院への道 top

敵の艦砲も爆撃も、いままでは、町にも山にも攻撃を加えていたが、敵が上陸してからは、この山だけが攻撃目標になっているらしい。

その激しさは、いままでの二倍にも三倍にもなったような気がする。

敵の編隊が低空にまいおりてきて、爆弾の雨を降しせていく。

しかし、洞窟の中にいさえすれば安全だった。

厚い岩盤におおわれたこの自然の洞窟は、いくら直撃弾をうけてもびくともしなかったし、奥がふかいから、爆風にたいしても平気だった。

だから敵が海上にいるかぎり、避難民も兵隊も、生命の危険はそれほどせっぱつまってはいなかった。

しかしいまや、事態は一変した。敵は、この山からわずか三千メートルのガラバンの町にいる。

いつこの山を襲ってこないともかぎらない。兵隊さんたちの目はぎらぎらと光り、真剣な顔つきになっている。

砲爆撃がはげしくなるに連れて、負傷者の数も多くなってきた。

はこぼれてくる負傷兵もいるし、自分で歩いてくる負傷兵もいた。

しかし、これらの負傷兵にたいして、私はなに心してあげられなかった。薬礼ないし、包帯もなかった。

私は、ふっと野戦病院へ行ってみょうかと思った。

どうせ、一人ぼっちになった私だ、いつ死んでもいい。

兵隊さんのように敵とたたかえないのが残念だけれど、最後まで国のためにはたらこう。

かわいそうな兵隊さんたちのために死ぬまではたらこう……。

そう考えて、私は陸軍野戦病院があるというドンニイの山へいくことを決心した。

私は洞窟の中に戻って、

「兵隊さん、夜になったらドンニイの野戦病院へおいでね。私、ひと足さきに行って待っているからね。」

だまってうなずく兵隊さんもいたが、しきりにとめる兵隊さんもいた。

しかし、私は、洞窟を出た。ジャングル育ちの私は、子供のときから、山道歩きには自信があった。

それに、自分だけは弾にあたらないという妙な自信もあった。

だから、もしドンニイの山に早くつくことができたら、薬や包帯をいっぱいもらって、夕方までには、洞窟に戻れるかもしれないと考えた。

洞窟を出た私は、ガラバンの町をもう一度見おろした。アメリカ兵はまだ桟橋にいっぱいだ。

珊瑚礁の通路をようやく見つけたらしく、つぎからつぎと舟艇が桟橋へ横づけとなり、兵隊たちがさかんに荷おろし作業をやっている。

町の中を前進している隊列も見える。桟橋では、戦車もおろされている。

ながめている私には、これがおそろしい敵なのだという意識が、どうしてもわいてこない。

ピンとこない。ただ映画でも見ているような気持ちだ。

兄の戦車が、まだ桟橋のところに止まったままでいる。きっと、あの中で、兄は死んでいるのであろう。

「兄ちゃん、さよなら。」

私は心の中でつぶやいて、いきなり走りだした。裏の山道のほうへ。

頭の中ではなんにも考えていないはずなのに、目からは涙がぽろぽろとこぼれおちる。

「おいっ、女っ、どこへ行く!」

小さな洞窟の中から、銃をかかえた陸軍の兵隊さんがどなった。しかし、私は、かまわずそのまえを走りぬけた。

「おいっ! 敵の偵察機がいるぞ。」

うしろから声が追いかけてきた。それでも私はかけつづけた。

百メートル走ったかと思ったとき、背後で銃声か聞こえた。同時に、私は足のくるぶしのところに衝撃を感じた。

そのためにではなく、石につまずいて、私はころんだ。

ころんだまま足に手をやつてみたら、ぬらりとなまあたたかいものを感じた。そっと手を見たら、血であった。

私は、そのまま動かなかった。動くと撃たれると思ったからだ。

兵隊さんは、私が死んだと思ったのか、そのまま洞窟へはいってしまった。

私は、そっとうしろを見て誰もいないことをたしかめると、手をのばして草の葉をちぎり、足の血をぬぐった。

肉がすこしけずりとられただけで、たいした怪我ではないらしい。

兵隊さんは私を、気違い女とでも思ったのだろう。

この付近をうろうろされて、敵機にでも見つかったなら、この付近一帯に砲爆撃の雨が降る。

それがこわいから、私を撃ったのだろう。

じっさい、この島が砲撃されて以来、気の狂ったものがたくさん出た。

あの激しい砲爆撃もおそろしくないのか、弾のおちる中を、炎の煙のうずまく中を、平気でうろうろと歩きまわっていた。

魚町の花ちゃんもそうだったし、自分のごぼう剣で喉を切って死んだ兵隊さんがいたが、その人も多分そうだったのだろう。

私はそのままはって、道ばたの草の中へはいった。そしてサトウキビ畑へとびこむなり、また走った。

偵察機が、金属性のうなり声をたてながら、頭上にいる。私はたえず上を見ながら走りつづける。

私はサッマイモ畑を見つけてとびこんだ。はいながら、なま芋をかじる。

その間にも、敵機がくると死んだまねをして動かずにいるが、それでも撃ってくる敵機もある。

機銃弾がプスプスブスンと、一列に土煙をあげて私のからだのそばを通りすぎるときは、さすがにいい気持ちはしなかった。

岩かげにかくれたときなどは、私のすぐ目のまえの岩かどに弾があたって、ぱっと岩がとびちり、私は頭から白い粉をかぶった。

それでも私にはあたらなかった。

こんなことが、二度、三度とつづくと、自然に度胸がつくというのか、自信ができるというのか、もう敵機などこわくはなかった。それにその頃になると、私は敵機をさけるコツを知っていた。

午後二時頃であろうか。――チャチャの山を通りすぎようとかけていた私は、山の中に人のいるけはいを感じてはいってみた。

私は、五十メートルぐらい中へはいっておどろいた。兵隊さんたちにまじって、町の人たちが大勢いた。

会社の人たちもいた。同僚の日野坂フミ江さんや戸田あきちゃんもいた。女子青年団の友だちも大勢いた。

みんなここへ避難していたのだった。集まって乾パンの配給を受けているところだった。

私もおどろいたが、町の人たちもおどろいたようだった。

「まあ、しいちゃん、あんた生きていたの……」

そんなことを口々にいいながら、大勢集まってきた。

その中から、いきなり、私に抱きついて、

「心配させる娘だよ、この娘は……」といいながら泣きだした人がいた。おばさんだった。

みんなの無事な姿を見たら、私はむしょうに泣けてきた。

十一日以来、別れ別れになって、互いに死んたちのと思っていたその人たちが、みんな無事である。

みんなは、ガラバンの町がどうなったかと知りたがった。

この避難集団の中では、敵が上陸してきたことを誰も信じてはいない。 |

筆者は山の中に逃げ込んで助かった人と出会う。

|

私は見たままの話をしてあげた。

「兄ちゃんも、戦車でたたかって死んだわ。」といったとき、涙が独りでに出てきた。

いままで、一人でこらえていたものか、この避難集団の中にはいったとたん、くずれてしまった。

私は、この人たちと話していると野戦病院に行く心がくずれ、いつまでも、ここにいたい気持ちになってくる。

しかし洞窟の中で、私の帰りを待っている大勢の負傷兵のことを考えると、私はじっとしていられなかった。

「私、これからドンニイヘ行かなくちゃ。」

みんなはけげんな顔をした。

「なにしに行くの?」

「うん、あそこに陸軍の野戦病院があるんだって。

……私、タッポーチョの洞窟にたくさん怪我した兵隊さんを残しているの。

その人たちへ薬や包帯をもっていってあげなくちゃ――」

「しいちゃん、よしなさい。あそこは、兵隊ばっかりで、女の人は誰もいないのよ。

民間の人がけがをしても、いれてもらえないって話よ……」

みんなは、私のことを心配して、野戦病院へ行くのを、やめろという。

私はくやしくなった。この人たちは千人もの集団でいるから、緊迫感がない。

ガラバンの町のあの悲惨な情景はなにも知らない。

道にころかっていたあのたくさんの死体も、自分の目で見ていない。

この山は艦砲射撃もうけていないので、安全感もあるらしい。

ようするに、戦争はまだ人ごとなのだ。そんなだから私の気持ちなんか、この人たちにはまるきり通じないのだ。

神さまのお守りを背中にくくりつけていたアヤちゃん(女学校一年生)が、心配そうに私の顔を見ている。

「アヤちゃん、ねえちゃん、これから、野戦病院へ行くの。おじさんだち弱虫だから、アヤちゃん、しっかりしてね。」

「ウン。ねえちゃんも、気をつけてね。」

義兄の姉の娘であるこのアヤちゃんは、私とは、大の仲良しであった。

私はこの避難集団の中にいる大勢の女子青年団員の人たちにも、野戦病院に行かないかとさそってみたが、誰も一緒に行くとはいわなかった。

私が山を出ようとしたとき、髪をみだしたおばさんが、子供を三人連れて、ガラバンに帰るのだがどっちへ行ったらいいのかと、私にきく。

「おばさん、ガラバンは焼けてしまって、家なんか一軒もないのよ。」といったが、おばさんはさして気にもとめないふうである。

そのおばさんは十二日に、夫がガラバンで亡くなって、気が変になったのだそうだ。

三人の子供は狂った母親に手をひかれて、ただうろうろと歩く。私はそのうしろ姿をしばらく見送っていた。

一時間も走ったと思うころ、道ばたの岩かげから、

「待てっ!」という声がとんできた。

私の足が止まった。岩かげから、背の高い兵隊さんがとびだしてきた。

「おやつ? 水産のねえちゃんじゃないか。」

その兵隊さんは、びっくりしたように声をあげた。同時に、十四、五人もの兵隊さんがとびだしてきた。

「なあーんだ、水産のねえちゃんか。どうして、こんなところへ……」

口々にそんなことをいいながらよってきた。みんな私の知っている兵隊さんばっかりであった。

毎日、私の会社の倉庫へ食料をとりにきていた「ほまれ部隊」の兵隊さんであった。

十一日にこの人たちを見たのが最後だったので、いま、こうしてお互いに生きてあえたことはうれしかった。

私が野戦病院をさがしていることを知ると、将校が、

「うちの主計長も重傷で野戦病院へ行っている。途中あぶないから、送ってやれ。」と兵隊さんに命じた。

最初に出てきた兵隊さんが、案内に立ってくれた。私たちはサトウキビ畑をこえて歩いた。

「あそこがドンニイだよ。」

「そう、ありがとう。もう一人で行けるわ。」

「そうか。では、気をつけて行けよ。」

兵隊さんはもと来たほうへ引き返していった。

その頃、日は全く沈んで、すっかり夕闇がただよっていた。

top

**************************************** |