|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅲ サイパン島の最後

1 血みどろの一夜

top

教えられた山についたときは、足元は暗かった。樹木、ひと葉も散っていない。艦砲射撃が全くなかったのだろう。

私は、樹木のあいだの小道を登っていった。

入口と思われるところから百メートルほど来たかなと思ったとき、「うーん……」というようなうなり声が私の耳にはいった。

なんだろろう?……と思って、月の光にすかして樹林のおいたをのぞきこんだとき、「あっ!」といって、私は立ちどまってしまった。

おびただしい人間の群れが、地べたに寢ている。みんな負傷兵だ。私は近づいて負傷兵の一人にきいてみた。

「ドンニイの野戦病院ってここですか?」

兵隊さんはけげんな顔をしてわかしを見ていたが、黙ってうなずいた。

「本部はどこでしょうか?」

また黙って奥のほうを指さす。

軍医さんらしい人も衛生兵らしい人もそこにいたが、みんなけげんな顔をして私の顔を見ている。

若い娘が一人で、夜、こんなところへやってきたので、みんなおどろいて何もいわないのかもしれない。

キッネかタヌキとでも思ったのだろうか。

そのみんなの目を通りぬけて、教えられたほうへ行くと、道の両側に歩哨が二人立っていた。

「民間の者ですが、隊長さんにおめにかかりたいのですが……」

「隊長に?」

「はい。」

「なんの用で?」 |

現在のドンニイ付近。当時のおもかげはまったくない。

当時はここに筆者が看護婦をしていた日本軍の野戦病院があった。

|

私はちょっと困った。野戦病院は民間の者などよせつけないと、さっき避難場でさんざん聞かされてきているので、なんと言おうかとまよった。

とっさに、

「お手伝いしたいと思って来ました。」と私はいった。

「お手伝い?」

「はい。看護婦を志願してまいりました。」

自然に、そう言葉が出た。歩哨はふしぎそうな顔をしていたが、

「ちょっと、ここで待っていろ。隊長どのにきいてくる。」といって立ちさった。

その間にも、負傷兵たちのうめき声が、しきりに私の耳にはいってくる。

「水をください……」

力のこもった声が聞こえてくる。

見れば見るほどおびただしい数だ。

野戦病院というから、テントぐらいは張ってあるのかと思ったのに、ただの地べたに寢ているだけだ。

それが地面も見えないほどすきまなく、いや、かさなりあうほどに、大勢だ。

少し離れたところで、べつの軍医さんが、衛生兵たちと、負傷兵の手当てをしている。

苦しげなうめき声……水を求める声……異様な悪臭……すさまじい光景だ。

私は圧倒されて、ただぼんやりとそれをながめていたので、隊長が私のまえに立って、私のようすを見ていたのにも気がつかなかった。

私はおどろいて頭をさげた。

「うむ、看護婦を志願してきたというのはあんたかね。」

隊長は顔をやわらげて、私を見た。四十二、三才ぐらいの眼鏡をかけた人で、少佐の襟章をつけていた。

「はい。」

「どこから来だの?」

「カラパンから来ました。」

「家の人は?」

「テニアンですけど……」

隊長は何か考えていたが、

「ありかたいけど、ここは、女の人はむりだ。それにここは軍隊だから、民間の人を入れるわけにはいかない。

それに、テニアンにはお父さんもお母さんもいるんだろう?あんたは、安全に保護されるはずの民間人だ。しかも娘さんだ。早く、山をおりなさい。」 |

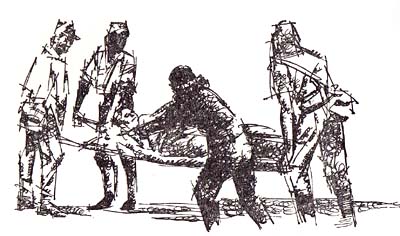

野戦病院の隊長に看護婦を志願する筆者

|

その言葉は、じんと私の胸にこたえもしたが、その反面、なぜかむっとするような反発も覚えた。

「山をおりろとは、殺されるか、捕虜になれというのではないか!」

それにこのすさまじい光景を見ては、ここを立ちさるにしのびなかった。

この哀れな兵隊さんたち……。手がたりないことはわかりきっている。

「いいえ、私は山育ちですから、こわくもなんともありません。

それに、お父さんもお母さんも、妹たちもみんな死んでしまいました。

兄も戦死しました。カラパンで……。私はこの目で見てきました。」

私の目から思わず大粒の涙があふれでた。

「なに? みんな死んだ?」

私は、口からでまかせをいったのではない。

テニアンもあれだけやられては、父も母も妹たちも、とうてい生きてはいまいと、本当にそう思っていた。

隊長はこの私のひとことに、ひどく動かされたようだった。

「お願いします。何でもしますから、ここで働かせてください。お願いします。」

私は必死になっていった。

「でもねえ……ここは軍隊なんだ。

だから、ずいぶん辛いこともあるし、ある場合は、全員死を覚悟せねばならぬことだってあるんだよ。」

「わかっています。私は女ですけど、敵と戦う覚悟も充分できています。

それに、ここへ来るまでにも、大勢の兵隊さんたちの手当てをしてきました。

七〇兵隊さんたちも、夜になったらこの野戦病院へみんな来るといっていました。

お願いします。私をここで使ってください。」

隊長は、私の顔をじーつと見ていたが、だまって去っていった。

そして、背の高い将校となにやら話していたが、やがて看護兵が私をむかえにきた。

隊長は、さっきよりきびしい顔つきでいった。

「あんたは、いまから、この陸軍野戦病院の特志看護婦だよ。」

そして自分の腕から赤十字の腕章をはずして、私の細い腕につけてくれた。

そばに立っていた背の高い若い将校が、そこにあった鉄かぶとをとって、私の頭にかぶせてくれた。

隊長は、またやわらかい顔つきにかえった。

「くりかえしていうけど、ここは軍隊なんだから、けっして、自分勝手な行動をしてはいけない。

何事も、命令にしたがわなければならない。いいかね、わかったね。

苦しいこと心悲しいこともあるけど……我慢して、しっかりやるんだね。」

と念をおすようにいった。私は、

「はい。」と、うなずいた。

その夜は一晩じゅう、私は三人の軍医さんと七人の衛生兵と一緒に手術した。

手や足を切断するとき以外は、手術でも麻酔薬を使わなかった。

背中をやられた兵隊さんが、私のまえに来た。うつぶせに地べたに寝かせた。

背中がザクロのように、われている。破片が黒く見える。

私はピンセットで破片をひいたが、びくともしない。衛生兵が私の手つきを見ていたが、傍にやってきた。

「いいか、破片をとるぞ。」

と大きな声で気合いをかけると、釘抜きのようなもので、その黒いものをつまみ、力まかせにひっぱった。

負傷兵は、「うーん。」とうなって気絶した。

私はすっかりおどろいてしまった。ずいぶん手荒なことをするものだ。

「動かなくなったほうが、楽だね。」

といいながら、衛生兵に例の釘抜きでまた破片の先をひっぱった。

こんどは軍医さんがメスで破片のまわりの肉を切りだした。

衛生兵が力まかせにひっぱる。二度……三度……やっとぬけた。

ぬいてみると、大人のにぎりこぶしほどもある赤黒く焼けた鉄片だった。

私は脇の下から、つめたい汗がたらたらと流れた。

気絶をした兵隊さんは注射を打たれ、顔に水を口でふきつけられ、担架に乗せられて窪地の中へ運ばれていった。

私は少しでも軽傷の患者にあいたいと思っていたか、つぎに運ばれてきた人も、足を怪我している重傷兵だった。

なにしろ、おびただしい数の負傷兵なので、一人でも早く手当てをすませたいということで、軍医さんも衛生兵も一人一人患者を受持って手当てをしていたのだ。

懐中電灯は、隊長や森中尉がもった。夜の治療は、隊長まで一睡もせずに手伝わされていた。

「看護姉さん、一人でやってごらん。」と軍医さんがいった。

衛生兵が懐中電灯をもってきて、私のまえに寝かされた患者にむける。

私はぼろぼろに裂けたズボンを鋏で切った。

傷口をしばっている三角巾が、血のりで足にくっついていて、なかなかとれない。

むりにはがせば、また気を失うのではないかしらと、恐い。

「看護婦さん、なにをぐずぐずしている。

傷を見てこわがったり、痛がるのをかわいそうに思ったら、ここでは何もできないよ。」

と、軍医さんがつよい口調でいった。そして私の手をじっと見ている。

私は少し力を入れて、思いきって三角巾(さんかくきん)をひっぱった。兵隊さんは歯をくいしばった。

三角巾は、ガバッととれた。左の足だが、ひざの上から肉がはぎとられ、骨がくだけている。

そのくだけた骨が、肉と皮膚とで、かろうじて腿(もも)につながっているありさまだ。

また新しい血が流れでる。私は軍医さんの顔を見た。軍医さんも、その傷口をじっと見ていたが、

「この足は役にたたないから、切ってとってしまうんだな。」といって、鋏で足首をつまみ、

「どうだ、痛いか?」ときく。

「痛くありません。」

「フム……そうだろう。下のほうはもう死んでるから痛くないんだ。」

そういって軍医さんは、しばらく考えていたが、

「看護婦さん、かまわないから、その肉を鋏で切開してごらん。」

といって、懐中電灯の光を足元に照らした。

私はおそるおそる鋏を、そのぶらさがっている肉に入れてみた。

兵隊さんは、チョキンとやるたびに、全身をびくっとふるわす。

あぶら汗を流しながら、必死にたえている。とうとうひと筋、鋏で切開し、肉を両方におけることができた。

「どうする。手術をやるか?」

もう一人の軍医さんにきいた。つぎに、衛生兵をかえりみて、

「注射はどのくらい残っているか。」ときいた。

「三箱残っております。」

「よし、あとまわしだ。看護婦さん、また傷口をもとのようにくるみなさい。」

私は三角巾で傷口をくるむと、担架に乗せたまま、横に寝かせた。

「看護婦さん、こんどはあんた一人でやってごらん。」

つぎの兵隊さんも重傷だったので、そのつぎの負傷兵をつれてきた。

衛生兵は、私の顔を見て笑っている。だが私は、笑いかえす余裕などなかった。

十一日以来、私は相当たくさんの負傷兵たちの手当てをしてきた。

だか、ここへ来て軍医さんや衛生兵のやっていることを見ていると、私のやってきたことなど、子供の遊びよりたわいのないものだったと思いしらされた。

私は、すっかり自信をなくしてしまった。

なにか圧倒され、まるで催眠術にかかったように、軍医さんや衛生兵のいうとおりに動かねばならなかった。

患者の悲鳴と、衛生兵の気合いとの板ばさみになり、迷ったり脅えたり力んだりしなければならなかった。

ただ次々と患者をおしつけられ、まごまごしているうちにだんだん慣れてきて、どろどろの傷口を上手に処理することも、またかなり大きな破片のかたまりを取り除くこともできるようになった。

そのころは、もう夜明けも近かった。

ところが、治療を待って行列をつくる負傷兵は、へるどころか、ふえる一方であった。

そのうえ、この頃になると、チャランガとカラパンで敵の上陸部隊とたたかった負傷兵たちも、たどりついてきた。

顔一面の包帯に血をにじませている。木の枝にすがるようにして歩いてくる。

古い負傷兵たちは、みんな緊張した表情で見ている。

戦いがどう動いているか、この新来の負傷兵の顔から、読みとろうとしているようであった。

私は、さっきから、隊長のそばに寝かされて待たされている兵隊さんのことが、気になってしかたがない。

次々と新しい患者の手当てに追われている軍医さんを見ていると、それもいいだしかねたが、思いきっていってみた。 |

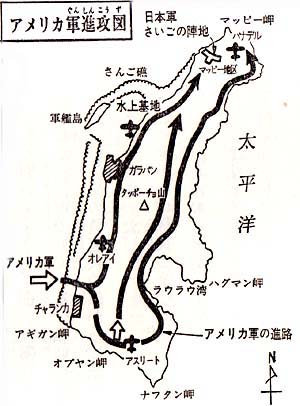

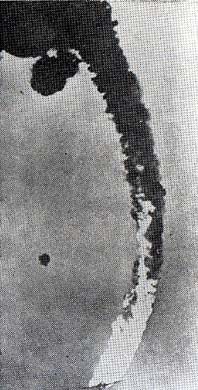

米軍上陸(6/15)から日本軍壊滅(7/7)までの

米軍の進路――この間に傷付いた兵隊の看病をした

また米軍に救われてからも、米軍病院で働いた

|

「あっ、そうだったな。すっかり忘れていた。」

やっぱり、いそがしくて忘れていたのだ。

すぐ手術の用意がされた。

用意といっても箱をふたつおいて、その上に担架のままのせたのが手術台で、注射が三本と麻糸が皿に入れてもってこられる。

私は子供のときから医者にかかったことがないので、手術と聞いただけで胸がドキドキする。

注射が脊髄のあたりに打たれ、麻酔のきいたころ、軍医さんはぴかぴか光るメスで、骨から肉をはがしとり、白い骨を五セソチほど出すと、こんどは衛生兵が小さなのこぎりでその骨をゴシゴシと切った。

白い粉が散る。麻酔が充分きいていないのか、患者がうめく。懐中電灯をもっていた衛生兵が、

「もうすぐだぞ、しっかりしろ!」と、気合いをかけた。

患者は歯をくいしばってこらえている。骨が切りおとされた。

私は血管をしばる役たった。

どろどろの肉を鋏で切りとっている軍医さんは、血の出てくる血管をピンセットでつまもうとするのだが、つるつるすべってなかなかつかめない。

はがゆい。軍医さんは暗くて見えないのだろうか、それとも疲れているのだろうか。

私には青い血管がはっきり見える。

とうとう、たまりかねて、私はいった。

「軍医どの、私が血管をつまみます。」

軍医さんは、黙って、私にぎざぎざのついたピンセットを渡してくれた。

血のふきでている血管を私がつまむと、軍医さんがうけとり、それを私が麻糸でしっかりとしばる。

次々とこの操作をくりかえしているうちに、どこからも血が出なくなった。

「よしっ。」軍医さんがいった。

つぎは針に糸を通し、皮膚をひっぱって、きんちゃくの口をつぼめるようにして縫い合わせていく。

それがおわると、リバノールガーゼをあてて包帯をいくえにも巻き、また注射を打って、手術はおわった。

私はほっとした。

「おい、手術はおわったぞ!」

はげますように衛生兵がいう。患者は聞きとれないほどのかすかな声で、

「アリガトウゴザイマス。」と答えた。

私は手の血をぬぐっただけで、衛生兵とともに、患者の担架をすり鉢型の窪地の中央部まではこんで、そこに寝かせた。

だが仕事はこれですんだのではない。一人がすめばまた一人と、患者の数は際限がない。

しかも、どの患者もどの患者も、おどろくばかりのひどい傷だ。重傷患者は、窪地の中へどんどん運び込まれていく。

すり鉢の外の樹林のあいだも、負傷兵でうずまっている。そこにも、三人の軍医さんと幾人かの衛生兵がいた。

夜明けが近づくにつれ、冷気がます。日中は四十度を越す暑さでも、夜明けには嘘のような肌寒さが身にしみる。

負傷兵の中には、上着を着ていない人も、ズボンをはいていない人もいて、そのままの姿で地べたに横になっている。

患者の列がようやく消えたのは、午前七時すぎであった。気がついて見ると、私自身、血まみれであった。

2 「アリガトウ」 top

夜があけてみて、私は、いっそうおどろいた。

何千人というおびただしい負傷兵たちのざっと見て二千人はいる……。

それにここの地形もはっきりとわかった。

高い岩山がびょうぷのように周囲をとりまき、すり鉢型の盆地を作っている。

そのすり鉢型の横に五十人ぐらいはいれる洞窟があって、何かの競技場を思わせるような地形だ。

しかし青天井だから、敵機からも砲爆撃からも患者たちをまもるものは何もない。

木の枝を切ってきて、それをところどころに広げているだけで、それがわずかに空からの目をふせいでいるのかもしれない。

すり鉢の入口近くに、わずかばかりの岩が出っぱっていて、そこが隊長と森中尉のいる野戦病院の本部である。

本部とすり鉢の中央が治療所になっている。

すり鉢の中には、重傷患者ばかりが、身動きもできないほどいっぱいに埋めつくしていた。

どの患者も血と泥にまみれて、うめいている。

もし地獄というものがあるとすれば、きっと、こんなところにちがいないと私は思った。

気がついてみると、このおびただしい数の患者たちが、いっせいに私のほうを見ている。

私もおどろいたが、患者たちもおどろいたである。

一夜あげてみたら、女が立っている。しかも赤十字の腕章をつけて……。

「日本から来たんかなあ。」

「いや海軍病院の看護婦かもしれん。」

そんなささやきも聞こえる。同時に、

「看護婦さん、水をください。」という声も聞こえた。

軍医さんも衛生兵も徹夜の治療に疲れて、草の上にころがって、ひと休みしている。

[軍医ど气兵隊さんに水をあげてもいいですか。]

軍医さんは、何もいわないで、隊長のところへ行って、何か話していたが、隊長は、私を手まねきして、

「看護婦さん、ご苦労だが、手のすいたときは、あそこの患者を見てやりなさい。

明るいときでなければ、手当てもできんからな。」

そういって、窪地の中央部を指さした。そこは、重傷の中でももっとも重傷の患者ばかりをおいてあるところだ。

「はい。」

私は、すぐそこへ行った。衛生兵が二人、水の缶をさげて、私のあとについてきた。

私は衛生兵と三人で、患者たち一人一人に少しずつ水を飲ませてまかった。

「衛生兵どの、こっちにも来てください。」

「看護婦さん、ここにもたのみます。」

水を求める声は、まわりじゅうからおこってきた。

私は「はい、はい。」と答えながら、じゅんじゅんにまわっていった。

水を口元までもっていっても、身動きもしない人もいた。死んだように、目も口もあけない人もいた。

すると隣に寝ていた兵隊さんが、

「おい、水が来たぞ、吉田! おまえ、さっきまであんなに水、水っていっていたじゃないか。

おい吉田! 日本から来た看護婦さんだぞ。」

といって手をのばして、その死んだようになっている兵隊さんの肩を少しゆすぶった。

その古田と呼ばれた兵隊さんは、軍服全体が血にそまっていて、明らかに死が近づいている。

それでも、「日本から来た看護婦」という言葉が耳に入ったのか、顔を少し動かし、目をうすくあけた。

「おい、吉田!しっかりしろ。」

と、またゆすぶった。すると、兵隊さんは、何かを求めるように、手を動かした。

私はその手をしっかりとにぎってあげ、

「兵隊さん、水をもってきたわ。さあ……」

といって、口元まで水をもっていったけれど、口を少し動かして何かいっているだけで、言葉にはならず、聞きとれない。

「こいつ、郷里の夢でも見ているんだろう。しょうがないなあ。

看護婦さん、水をここへ入れておいてください。あとで飲ませてやります。」

と、隣の兵隊さんがいった。

太陽がすり鉢の真上に来て、焼けつくような暑さになった。

岩かげでひと休みをしていた軍医さんもおきあかって、すり鉢の中の患者の治療を始めた。

私も、皿の上に薬や包帯を乗せて、衛生兵とともに軍医さんのあとに従った。

どの患者も、傷口が化膿していて、膿(うみ)がべっとりと包帯についていた。

べとべとの包帯だからすぐとれた。包帯をとると、傷口から黄色い膿がどろどろ流れでてくる。

しかし、手当てをしても助かる見込みのない患者には、軍医さんも衛生兵も手をふれなかった。

医薬品も衛生材料もひどく欠乏していたので、助からないと見る患者は、見放されたのだろう……。

私には、たまらなく哀れに思われた。

中でも特別、私の心をひいたのは、すり鉢の端のほうに一人だけ離れて、うっぶせになって寢ている患者であった。

その兵隊さんは、両腕をかさねた中に顔をうずめたまま、動かない。生きているのだろうか?

しかし、肩のあたりが動いているから呼吸をしているにちがいない。私は、そばにひざまずいて、

「兵隊さん。」と呼んでみた。

「苦しいですか?」重ねて声をかけてみた。

兵隊さんは、私の声のほうに少し顔を向けた。その瞬間、私は思わず「あっ!」といってしまった。

ピンポン玉ほどの大きさに、黒い目玉がとびだしている。しかもそれが動いている……。

だが、よく見ると、それはウジであった。顔を動かしたので、ぼろぼろおちる。

私は、ウジは白いものとばかり思っていた。

ところが実際には黒く見える。なぜだろうと、地面におちてはっているウジを見たら、すぐわかった。

ウジにはしっぽがある。

そのしっぽだけを外側にむけて密集しているから、黒い目玉のように見えたのだ。

さすがに、薬をもっ私の手はふるえた。

しかし、自分の腕の赤十字の腕章に目をやったとき、私の心はやっとおちついた。

「兵隊さん、治療をしましょうね。」自然とこの言葉が出た。

兵隊さんは黙っている。かまわず私は、ピンセットでウジを一つ一つつまみ、そばにあった空缶の中に入れた。

右の眼球が、えぐりとられて空洞になっている。

その空洞いっぱいにウジだ。奥の奥のほうまで食いこんでいるらしい。

大きなウジが空缶の中で暴れまわっている姿を見ると、おそろしいような気がする。

缶の外へどんどんはいだしてくる。私は処置に困った。

しかし、とにかく眼窩(がんか)の中のウジを取り出さなければならない。

私は口をむすんで、いそがしくピンセットを動かし、一所懸命にウジをつまんだ。

兵隊さんは、黙って、私のするがままにさせている。兵隊さんも苦しいだろうが、私も苦しい。

黙っているのにたえられなくなった。だがこの哀れな兵隊さんに何をいったらいいだろう。

言葉がない。とっさに私はこんなことをいってしまった。

「兵隊さん、私のにいさんも陸軍なの。戦車兵だったわ。五月の末に満州から来たの。

そして、カラパンで、上陸する敵とたたかって、死んでしまったの……」

兵隊さんの顔に、かすかに表情が動いたように見えた。

「だから、私、兵隊さんを見ると、みんな兄さんのような気がするの。」

突然、兵隊さんの口が動いた。

「だから、きみは、ここへ来だの?」 |

目をやられ見捨てられた患者の治療をした筆者

|

その声は、ようやく聞きとれるような小さな声だった。

「いいえ、私は敵とたたかって死のうと思ったけども、けがをした大勢の兵隊さんを見ているうちに、死ぬのはいつでも死ねる。生きているかぎりは兵隊さんたちの看護をしてあげよう……そう思ったの。」

すると、その兵隊さんの、まだ目玉のある左の目から、涙がすーつと出た。

「アリガトウ。」それもかすかな声だ。

「いいえ、何でもないわ。私は、もう一人ぼっちなんだから……」

「ヒトリボッチ……」兵隊さんはつぶやいた。

「そうなの。私の家はテニアンだから、両親も妹たちも、きっと死んだわ。あの艦砲では……。

兵隊さんのお郷里はどこ?」

「アイチケン。」

「ご家族は?」

すると、兵隊さんは、しばらく考えていたが、やがて一枚の写真を取り出して、私の手のほうへのばした。

私が受取とってみると、それはくしゃくしゃに折れ、血と泥によごれていたが、和服を着た少し丸顔の若い女の人であった。

「これ、兵隊さんの奥さん?」兵隊さんは、うなずいた。

私はじっとその写真を見つめた。

「まだ若いかたね。」

「…………」

兵隊さんは、またうなずいた。そして兵隊さんは、しずかな声で話した。

「自分は、結婚して三日めに応召した。怪我をしたときも、まず心に浮かんだのは、妻のことだった。

めめしいようだけれど、自分は妻のために生きたいと思った。

しかし、自分は死ぬだろう。たとえ生きられたとしても、この目ではしかたがない。

右の目は、このとおりだ。左の目も見えなくなってしまった……」

私は、兵隊さんの言葉に胸がつまって、なんにも返事ができなかった。

涙をぽたぽたおとしながら、一所懸命、ウジをとっていた。

眼窩を埋めていたひとかたまりのウジはあらかたとりつくしたが、ぽつんと大きな穴になっている。

その奥のほうに食いこんでいるウジはなかなかとりつくせなかった。

でも消毒したら死ぬだろうと思って、マーキュロをつけ、リバノールガーゼをいくつもつめ、油紙をのせ、その上から三角巾で両目とも包んであげた。

「さあ、少しは楽になったでしょう。」

気休めとは知りながらも、そういって、私は立ちあがった。

「兵隊さん、また来るわね。元気を出してね。」

3 真夜中の自決 top

午後の太陽は、ようしゃなく患者たちの上に照りつける。

患者たちの水を求める声は、ますます激しくなった。私は、石油缶の中をのぞいて見たが、水は一滴もない。

私は、もうこれ以上、患者たちの声に耳をふさいでいるのはたえられなくなった。私は隊長のところへ行った。

「隊長どの、水をくみにいってよいですか?」

隊長と森中尉は、無線電話機のまえで何か聞いていたが、おどろいたように顔をあげた。

「明るいうちはいけないよ。敵機に見つかるから。」 隊長がいった。

「夜になったら衛生兵をくみにやるよ。」 森中尉がいった。

「いいえ、大丈夫です。私は子供のときから山にはなれていますから。」

そのことは問題ではないよ、というように隊長も森中尉も苦笑した。

「そんなことより、あんたは少しやすみなさい。昨夜から少しも寢ていないじゃないか。」

隊長はそういって、電話機のまえを離れると、つきでた岩の下に行って、日影になっているところへ自分で毛布を広げてくれた。

「さあ。」

しかし、私は黙って頭をさげると、患者のところへもどった。

とたんに、「看護婦さん、水ください……」という声が私をとりまいた。

しかし、私にはどうすることもできない、隊長が行ってはいけないというのだから――。

ここは軍隊なのだ。この「水、水……」という声が隊長の耳に聞こえないはずはない。

それを知らん顔をしているのも、やはり、軍隊だからなのだろう。

「しかし、隊長も心の中では苦しいのだろう。」と思った。

私は、一人で患者の治療をするのが苦しかったので、軍医さんのそばへ行った。

「軍医どの、お手伝いします。」

すると、軍医さんは、ふりむきざま、

「看護婦は、少し休みなさい。」と、叱るようにいった。

私は、その語気に気おされたか、しかし、水、水とせめられるよりは、叱られたほうがまだいいと思ったので、

「軍医どの、私は水をくんできます。」

というなり、そこらじゅうにあった水筒をかきあつめ、肩にかけられるだけかけて走りだした。

隊長のまえを通るとき、

「隊長どの、大丈夫です。行かせてください。」

といい、返事も待たず鉄かぶとをかぶり、そのまますり鉢の出口へ走った。

空の水筒がたがいにぶつかりあって、ガタガタとにぎやかに音をたてる。

それを両手でおさえなから、昨夜通ってきたすり鉢の外へ出た。

樹林にもごろごろ寢ている負傷兵たちが、「あれ、看護婦が行くぞ。」と叫んだ。

しかし私は、地獄の底からでもぬけだしたいような気持ちで、わき目もふらず走った。

ようやく、負傷兵の群れがきえたころ、気がついて見ると、そこにはもう、頭の中までおかしくなるような、あの異様な悪臭はなかった。

空気が、たまらなくおいしく感じられた。走りながら、何度も大きく息をすってみた。

沢づたいに三千メートルほど山をくだったところに、小川が流れていた。

思ったよりも近かったので、うれしかった。

こんなに近いところに水があるのに、なぜくみにこないのだろうかと、ふしぎに思えた。

私は、まず両手で水をすくって口に入れた。

おいしい!

だが、空腹のときにあまり水を飲むと横腹か痛くなるのを、子供のころよく経験しているので、ふた口だけにしてやめた。

水筒を小川の中へ入れると、ゴボゴボ……といって、水をすいこむ。

それが、十二、三個ほどあった。肩にかけるとずっしりと重く、歩くとふらふらした。

私は、一歩一歩、沢を登った。時々止まって、大きく息をつく。

水筒の重さで、さすがの私も、四十分もかかって、やっとすり鉢に帰りついた。

隊長も、森中尉も、軍医さんも、衛生兵もおどろいてかけよってきた。

隊長は、水筒をさわってみて、水がはいっているのをたしかめると、

「一体、どこへ行ってくんできたんだ?」ときいた。

「水源地です。」

でも、本当にしないらしく、

「どこか。付近の農家からだろう。」という。

「いいえ、下の水源地です。」

「ふーん。」

まだ、信じかねるという顔つきで、隊長は私の顔を見ている。

みんなが、私の肩から水筒をとりはずしてくれた。

私はその一つを隊長のまえにおき、一つをもって、すぐさっきの目の患者のところへ行った。

「兵隊さん、お水くんできたわ。」

「アリガトウ。」

十二、三個の水筒は、たちまち空になってしまった。

私は、またそれをかかえると、隊長のとめるのもきかず、ふたたび走りだした。

こんどは、第一回めより早く水源地へつくことができた。

私は走ることが、子供のときから大好きであった。

テニアン島の開拓時代、私は戸籍簿の間違いで一年早く小学校へはいってしまったが、家から学校までの二里以上もある山道を草をわけ、あるときは蜂に刺され、ムカデにかまれたり道に迷ったりしながら、八年間、一日も休まずに走りつづけた。

だから、三千メートルばかりの山坂を二度や三度走って往復するのは、何でもなかった。

軍医さんや、衛生兵は、私がどういう人間か、しきりに知りたがった。

すり鉢の外の負傷兵たちも、小さな体にたくさんの水筒をぶらさげて走る私を見て、

「あれは一体人間かい。」などといっていたが、あとで私がテニアン育ちだと知ると、

「なあーんだ、南洋美人か……」などと笑っていた、と衛生兵が教えてくれた。

山の中は、暗くなるのも早い。遠くの空で照明弾が撃ちあげられている。

その光をたよりに、また夜の診察がはじまった。

全部新しい負傷兵である。それが百人も二百人も列を作って順番を待っている。

私はその人たちの口から、戦車隊も思っていたとおり、全滅したことを聞き、やはり熱い涙がこみあげてきた。

九時ごろであった。

担架にのせられて、海軍の将校が運ばれてきた。

その人は、海軍の落下傘部隊の隊長だという。足がひどくやられていて、全身血まみれになっていた。

落下傘部隊の隊長だと聞いて、隊長も森中尉も手術の手伝いをした。

「自分だけが死ねなかったのは残念です。」と、落下傘部隊の隊長は、しきりにくりかえして

いた。

真夜中ごろであったろう、突然、

「天皇陛下ばんざい……」という声が聞こえた。

同時にブスッという音が聞こえた。

そのぶきみな音は、二メートルぐらいしか離れていなかった私の耳によく聞こえた。

「隊員どの! 隊員どの!」 |

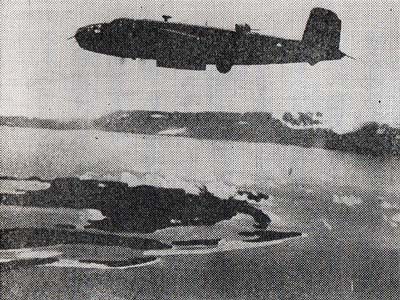

戦争の初期、セレベス島のメナドに降下する海軍落下傘部隊

|

絶叫する声がおこった。隊長も軍医さんもみんなその声のするほうへかけよった。

落下傘部隊の隊長のあごの下から、おびただしい血が流れでている。

手にピストルをにぎっている。自決したのだ! 弾はあごの下がら頭へ貫通しているので、ほとんど即死であった。

近くでうめいていた患者たちは、ピストルの音は聞こえなくても、「天皇陛下ばんざい……」という声は聞こえたのであろう。

一瞬、水を打ったようにしずかになった。うめき声がやんだ。

つきそいの若い兵隊さんは、隊長のからだにすがって、男泣きに泣いている。隊長は一人言のようにいった。

「おしい軍人をなくした……」

4 死にゆく人々 top

二日めともなると、私もかなりなれてきて、コツを覚えたというのか、一々軍医さんや衛生兵にきくこともなかった。

疲れてくると互いに懐中電灯役になったり、黙っていても私ではむりだと思えば、軍医さんや衛生兵が手伝ってくれた。

こんなふうにして、しらずしらずのうちにみんなの呼吸が合い、黙々として治療をつづけていたが、私だけが、

「兵隊さん、少し痛いけど我慢してね。」とか、「痛いですか。」などと一々言うので、衛生兵もついつりこまれて、

「痛いですか。」と声をかけた。とたんに爆笑がおこり、

「きさままでか……酒井、おまえは気合いかけてりゃいいんだ。」

アハハ……、アハハ……。軍医さんたちもほかの衛生兵たちも笑う。

私はここへ来て、みんなが笑うのをはじめて見た。私も笑った。

ひとしきり笑うと、なんだかみんなの心に力がついたようだった。

「さあ、つぎだ。」

軍医さんが元気よくつぎの患者へ声をかけた。患者の行列がまだ大勢残っているのに、夜があけてしまった。

私は、ちょっと手を休めて、ガーゼに水をひたし、目をふいた。それを見たのか、森中尉が岩かけから出てきて、

「君、今日は、あとで、交替で寝なくてはだめだぞ。」といった。

実際、私は、いま立っていられないほどねむくなったので、水で目をふいたのだが、これでまた平気になってしまった。

しかし、もう感情はぼやけてしまって、手先だけが機械のように動いているだけで、患者の顔がどうなのか、将校なのか、兵隊なのか、なんにもわからない。

太陽がのぼってきた。しかし患者の行列はまだつづいている。

「看護婦さん、もういいよ。」衛生兵が、そういってくれた。

それを機会に、私はいつも気にかかっているあの目の患者のところに走ってしってみた。

寒けがするのだろうか、小さくちぢこまっている。

「兵隊さん、寒い?」

声をかげても、彼は、顔も動かさなければ返事もしない。でも死んではいなかった。

私は、そこに立って、あたりを見まわした。

何人かの兵隊さんが死んでいる。昨日、私が手当てをした兵隊さんも、三人死んでいた。

よわっている人は、明方の寒さが乗りきれないのだろう。

また、一番暑い午後の一時、二時ごろも、よく死ぬ。水を飲むと、そのまま、ガクンと死ぬ人もいた。

私はこのひえびえとした朝の空気の中で、裸で寝ている患者さんがかわいそうでたまらなかった。

私は軍医さんのところへ走っていって、死んだ兵隊さんの服をぬがせて、裸の兵隊さんに着せてあげてもいいかと、きいてみた。

軍医さんは、私の顔を見て、それから患者のほうへ目をやった。

私は目の患者を指でさし、教えた。そばにいた衛生兵が、

「それはいいことに気がついた。死人に口なしやからな。死んだ兵隊は、あの世でまた何か着せてもらえばええさ。」

といった。

さすがに軍医さんは、ちょっと考えていたが、衛生兵のほうをむいて、

「おまえ、やれ。だか、ここへ運んでからぬがせろよ。」と命令した。衛生兵は、

「よし、看護婦さん、行こう。」と、さっそく担架をもってきた。

二人で、すり鉢の中へはいり、手近なところに死んでいた兵隊さんをかかえて担架に乗せた。

もちあげたとき、私は思わずよろめいた。

やっぱり疲れているんだなと、その時はじめて思った。

すり鉢の患者の目のとどかないところまではこんできて、死体をあおむけに寝かせた。

ボタンに手をかけたが、さすがにためらった。

しかし、寒さにふるえている生きた人間こそ、たすけてあげなければいけないのだと、私は思いかえした。

衛生兵も手伝ってくれて、やっと上着をぬがせた。

私はそれをもって目の患者のところへ行き、黙って肩の上からかけてあげた。

そばに石があったので、その上に腰かけて、私は少し休んだ。

衛生兵もついてきて、黙って患者のようすを見ている。

「このへんには家がないわね。」 私は衛生兵にきいた。

「いや、ある。この裹のほうに一軒ある。」 衛生兵は教えてくれた。

私は黙って山を出た。農家へ行ってさかしてみたら、死体にかぶせるものぐらい何かあるだろうと思ったからだ。

死んだ人とはいえ、裸にしたことが気がとがめてならなかった。

三百メートルほど山をくだると、サトウキビ畑があった。小さな家が畑をはさんで二軒あった。

その一軒にはいってみたが、避難民にあらされてなんにもなかった。

外に出ると、豚が子豚をたくさんつれて草むらの中から出てきた。

私はテニアン島の子供のころのことを、なつかしく思いだした。

もう一軒のほうへはいってみると、押入れの中によごれた野良着か一枚あった。

「これ、もらっていくわね。」

私は誰もいない家の中へ、そう断わってから家を出た。

私は走って帰ると、死体の兵隊さんに野良着をかけてあげた。これで安心した。

この日はまた、目の患者のウジを一匹のこらずとってあげることができた。

この兵隊さんは、私の会社の社宅にいた、「ほまれ部隊」の食料係の主計長篠田中尉であることがわかった。

そして、私がこの野戦病院に来る途中で会った「ほまれ部隊」の兵隊さんが、

「うちの主計長も重傷で野戦病院へ行っている。」といっていた主計長というのは、この人であった。

しかし、篠田中尉は、その夜なくなった。

5 金米糖(こんぺいとう)の味

top

六月一一十二日、この日、大勢の民間人の怪我人が、この野戦病院に運ばれてきた。

とうとう、あのしずかな樹林の中の避難所にも、敵の艦砲がおちだしたそうだ。

午前二時頃、負修兵を運んできた在郷軍人の中に、義兄がいた。

義兄は、私の看護婦姿を見て、びっくりしてきいた。

「静子、女はおまえ一人か。」

私は首だけで、「うん。」と答えた。

ここは原則として、民間人の治療はうけつけないと聞いていたか、私が隊長にお願いすると、隊長は心よく許してくれた。

私はさっそく、担架に乗せられてきた一人の負傷者の傷を調べはじめた。

そのそばに立って、義兄は、じっと私の手を見ている。

胸と右足のけがをした在郷軍人の治療をてばやくすませると、包帯でしばってやった。

義兄は、何か考えているようであったが、

「静子、アヤ子がやられて死んだよ。」といった。

私はおどろいて、思わず手を休めてきいた。

「やられたのは、アヤちゃんだけ?」

「いや、ねえさんも、みんなやられたが、死んだのは、アヤ子だけだ。」

「義兄さん、つれてきて。何とかするわ。」

「ねえさんが、アヤ子の死体のそばから離れないのだ。」

アヤちゃんの死体にとりすがって狂乱しているおばさんの姿が、目に浮かぶ。

私は、アヤ子の死とおばさんたちの怪我で心は乱れたが、次々と怪我人が運ばれてきて、手を休めるまもない。

怪我人を運んできた人たちは、この野戦病院と名のついた場所の酸鼻をきわめた光景を見て、棒立ちになっている。

すり鉢型の窪地にかさなりあっている負傷兵のむごたらしい姿……そのうめき声……異臭……この世の地獄というのはまさにこれだ、というような顔をして見ている。

中には恐れをなしたのか、せっかくここまで運んできたのに、そのまま連れて帰る人もいた。

この日は、患者たちに缶詰が渡される日であった。

缶切りがないので、私たちは、小刀やごぼう刀であけなければならなかった。

衛生兵も私も、手に豆ができて、血が流れた。二千個以上もの缶詰を切るのに、二時間以上もかかってしまった。

缶詰は、鮭や蟹、マダロ、鯖(さば)などであったが、患者たちは缶詰を食べたあと、ひどく水をほしがった。

水……水……水。明けても暮れても水……水が、このすり鉢の世界のすべてのようだった。

空は毎日うらめしいほどよく晴れていて、一滴の雨もおとしてこない。

水を求める声にはなれてしまったとはいえ、やはり、私は、まだ聞きすてるほどには心が麻痺していなかった。

午後二時ごろであった。

私が水をくみにいこうとして、水筒を肩にかけたとき、また民間人の怪我人が担架に乗せられてきた。

見ると白い服を着たサイパン女学校の生徒だった。アヤ子も、この白い制服を着て死んだのだが、彼女たちは、この戦争のまっただ中を、敵機の目につきやすい白い服を着て避難していた。

それが、彼女たちの誇りでもあったのだろうか。

私は水筒を肩からはずすなり、かけよった。

見ると、テニアンの小学校で私の一年下の古謝トモ江さんだった。

「トモちゃん!」

と私は叫んで、彼女の肩に手をかけたが、彼女はもう意識がないのか、ただうめいているだけであった。 |

テニアン小学校での一年下の知合いも、担架で運ばれてきた

|

ひどいけがだ。前頭部がわれていて、半透明のぬるぬるしたものが見える。脳みそである。

それでいてふしぎなことに、血が一滴も出ていない。青い美しい顔をしている。目を大きく開いて、何かいっている。

私は、なんとかして助けてあげたいと思って、軍医さんの顔を見た。隊長も森中尉も、私の横に立っていた。

「隊長どの、助かるでしょうか。」

私は隊長の顔を見た。隊長は、黙って首を横にふった。

トモ江さんを運んできたのは、赤んぼうを背負ったおばさんと、その夫らしい人とであったが、おばさんは、隊長か首を横にふったのを見ると、きゅうに大きな声をあげて泣きだした。

軍医さんが哀れに思ったのか、黙って注射薬を私に私た。私は、彼女のほそい静脈に注射針を刺した。

この注射がきいたのか、しばらくすると、彼女は、

「ミズ……」といった。

意識を取戻したのだろうか。

「トモちゃん、私、わかる?」

顔をくっつけるようにしていうのだが、彼女のうつろなひとみは動かない。

けれども、手だけが動いて、自分の胸から校章のバッジをはずそうとする。

私はそれをはずしてトモちゃんの手ににぎらせた。すると、バッジを私の手ににぎらせ、

「お父さん……」といった。

私は、死がせまっだことを見てとった。

いそいで水を口の中へたらすようにして入れてやると、ゴクンとのどを鳴らして飲見込み、大きく息をついた。

苦しそうに、大きく息をすっては吐く。

ちょっと顔をしかめたように思ったが、とたんに首を少し動かし、そのまま呼吸が止まってしまった。

バッジをもつ私の手をにぎりしめながら……。

おばさんも、運んできた二人の男の人も、ひとことも言わない。ただ茫然としてその死に顔をながめている。

「このサイパン女学校の校章は、収容所の中でこのときのおばさんに私たが、それから二十年すぎて、トモちゃんのお母さんが沖縄からたずねてきた。

サイパンに残っていたのは彼女だけで、お父さんが病気のため、一家は沖繩に引揚げていたという。」

私は、トモちゃんの校章を自分の胸につけると、水筒を集めて肩にかけ、かけだした。

「みんな死んでゆく。一人のこらず死んでゆくだろう。

私だって、今日かもしれない。明日かもしれない。死んだほうがいいのだ。」

私は、そんなことを考えながら走っていた。

水筒がガタガタいう。私は何度もたおれそうによろめいた。

やっと、いつもの渓流にたどりつくと、水の流れに顔をつっこんだまま、兵隊さんが死んでいる。

水が飲みたいばっかりに、どこからかはいだしてきて、やっと水を飲んだのだろう。

だが、それを最後に、心がゆるみ、力がつきたのか、そのまま息たえたのだろう。

私は、兵隊さんの死体を水から引上げて、そのまま死体のわきに横になった。

ねむい。地の底にひきこまれるようにねむい。いま眠ったら死ぬ……そう思いながら、どうすることもできない……。

うとうとした瞬間、はっと、私はとびあがった。

私を待っている兵隊さんのことか頭に浮かんだ。

水のいっぱい入った水筒を肩にかけると、いままでにない重さを感じる。

二、三歩歩くと、つゆ草に足をとられてころんだ。ひざから血が流れた。

やっと、すり鉢近くまでたどりつくと、歩哨が遠くから私を見つけてかけてきた。

水筒をもってくれたが、すり鉢の中まで歩いたとたん、足の筋肉が槹のようにつっぱって歩けない。

痛くて、ちぢめることもできない。

軍医さんが走ってきて、私を寝かせ、足をもんでくれた。

こんなことは生まれてはじめてだったので、私はすっかりおどろいてしまった。

しかし、足はすぐなおった。

「ありがとうございます。」

そういって私は立ちあがったが、日頃の元気を失ったような自分がはずかしかった。軍医さんが、

「看護婦、君は疲れているんだから、少しねむらなくちゃあ、いけないな。」

といった。隊長もそばへ来て、

「看護婦さん、少し寝なさい。」と、心配そうな顔をしていった。

「このいくさは、あすやあさってで終るというようなものじゃないんだ。

連合艦隊が来るまで、おたがい頑張らなくてはいけないんだ。いま倒れてどうする。」

考えてみれば、私はここに来てから、眠ったという記憶はない。

いくら私が山育ちで丈夫な娘であっても、やはり疲れたのだろう。

それに隊長の心配そうな顔を見て、これ以上、水源地へ水をくみにいくことをやめた。

私は、はじめて私の寝場所としてあたえられていた岩の中へはいった。

それは私の体がようやく横にはいれる岩のすきまのような穴だった。

この野戦病院に一枚しかない毛布を、私のために森中尉が敷いてくれた。

私が横になると、隊長けポケットからひとにぎりの金米糖をつかみだして、私にくれた。

乾パンの袋の中に、少しずつ金米糖がはいっている。

隊長と森中尉は、乾パンの配給ごとに金米糖だけをとりのけて、私のために蓄えておいてくれたのだそうだ。

金米糖が口の中でとけて、甘い汁が舌からのどへと流れる。

なんともいえないおいしさ……いや、いい気持ちだった。とろとろとねむけが襲ってきた……。

6 血も涙もない戦争 top

目がさめたときは、もう夜であった。

隊長も森中尉も、暗やみの中で懐中電灯を照らしながら、新しい負傷兵の手当てを手伝っている。

はっと思っておきあがり、隊長のところへ行って頭をさげた。

「すみませんでした。」

隊長は私を振り返り、

「なんだ、もうおきたのか。もっと寝ていればいいのに。」

といって、また懐中電灯を患者のほうへむけてしまった。

それなら水でもくんでこようと思って、石油缶をのぞくと、石油缶は一つふえて、四つの缶の中に水がいっぱい入っている。

私の眠っているうちに歩哨がくんできたのだそうだ。

この夜の新来患者は、ほとんど全部が艦砲の破片による負傷者であった。

それだけに怪我がひどく、みんなザクロのような傷口ばかりだ。

傷の手当てのうちで、破片を取り出す仕事が、一番困難でまたつらい。

注射も何もせず、焼けただれた肉のからみついている破片を力まかせにひきぬくのだから、破片はとれても、そのまま気を失って死んでしまう兵隊さんも幾人かはいた。

これこそ、私と患者との真剣勝負であった。

患者も私も、たがいに負けまいとして、額からあぶら汗を流して必死に戦う。

こんな患者ばかりが、日に日にふえてゆくので、すり鉢の中ばかりでなく、この野戦病院全体は、いよいよ凄惨な様相を呈してきた。

それに医薬品も、いよいよとぼしくなり、軍医さんも衛生兵もさじを投げたかたちで、暗い顔つきになっていった。

さらに悪いことには、敵機がこの野戦病院を見つけたのだ。

樹林すれすれにまでせまってきて、ダダダッと機銃を撃ちこんでゆく。

それが、包まって午前十時と午後二時であった。

撃ちこまれても、みんな動けない重傷患者ばかりだから、にげることもできない。

ただそのまま寝ていて、運を天にまかせるよりしかたがない。

敵機がかすめさったあと、かならず何人かの死者や重傷者が出た。

私は血に染まった死体や重傷者をかかえて、非情なアメリカ兵をうらんだ。

そして隊長に声をふるわせてうったえたこともあった。

「なぜ、赤十字の旗をかかけて、ここは野戦病院だということを敵に知らせないんですか。」

すると、隊長に腕をくんで、

「看護婦さん、戦争というものは血も涙もないものだよ。」といった。 |

重症者ばかりの野戦病院にも

敵機は攻撃をしかけてきた

|

死んでゆく人も日ましに多くなり、患者という患者には全部ウジがおいた。すり鉢全体、異臭もひどくなった。

ことに便所はひどかった。

便所といっても、すり鉢の一隅に大きな穴を掘り、丸太を二本私、その周囲に葉のついた木の枝をたてめぐらして囲いとしただけのものであるが、この便所のウジが山のように盛りあがり、二本の丸太もウジで、まるで雪が積ったようであった。

負傷兵たちは裸足で、このウジを踏みつぶしながら用をたす。

囲いの木の枝にも全部ウジがはいのぼって、これもさながら雪景色である。

いまでは、便所のウジも、兵隊さんのウジも、区別がつかなくなってしまった。

すり鉢一面ただウジである。また蝿もウジとともに傷口をまっ黒におおう。

私は、それでも患者のウジをとりつづけていた。

ウジをとりながら話すことは、どの患者も、どの患者も、みんな同じことであった。

故郷のこと、家族のこと――それ以外には何も話すことはなかった。

ある若い兵隊さんは、富士山のことばっかり話した。その兵隊さんは、自分の家の窓から富士山が見えるといった。

そのことを話すときの兵隊さんの顔は、自分のからだにウジがわいていることも忘れているようだった。

私もまだ見ぬ祖国の富士山をまぶたに描いて、美しい夢を見るような気持ちで、その話を聞いた。

また四十すぎぐらいの年齢の兵隊さんがいて、

「家では、もう田植えもすんで、草とりをしているころだろう。」

と、しきりに故郷のことを案じていた。その兵隊さんには、五人の子供があるといった。

「看護婦さんはいくつだね?」

「十八です。」

「そうか……うちの娘は看護婦さんより一つ上ぐらいかな。」

「あとは?」

「末はまだ小学校だ。ところが、みんな女の子でね、男の子がほしいと思ったが、とうとうできなかった……」

その兵隊さんはそれからまもなく破傷風(はしょうふ=土の中の破傷風菌が傷口から入る病気)になって死んだ。

ある兵隊さんは、ポケットからまだうぶ着の赤ちゃんの写真を出して私に見せた。あんまりかわいいので、私は、

「これ、女の子?」ときいた。兵隊さんは、

「いやあ、女の子だったらいいだが、男の子だよ。」

それから、その写真にほおずりし、

「武坊、大きくなってもお父さんみたいに兵隊なんかなるなよ。お母さんに孝行してくれよ。」

といった。私は思わず泣いてしまった。

そのころから、破傷風で死ぬ患者がますます多くなっていった。

衛生兵たちぱ、患者の手当てよりも、死体を捨てにいく仕事のほうがいそがしくなってしまった。

はじめは大きな穴を掘って、その中に死体をいくつも重ねて、山のようになった死体の上に土をかぶせていたが、二十日すぎたころからは、もう穴を掘るまもなかった。

夜、林の中や、サトウキビ畑の中は、一面にぼーつと青白い光が燃えあかっていた。

みんな捨てられた死体から放つ燐光なのだ。

さすがの私も、はじめのうちはこわくてふるえた。

しかし、私にとって一番嫌なことは、自分の看護した兵隊さんの死体を見ることであった。

日に日に腐ってくずれていく。恐いというより哀れで情けなかった。

この野戦病院にも、敵機の襲撃ばかりでなく、艦砲射撃の弾がおちてくるようになった。

また夜は、たえまなく照明弾が撃ちあげられた。こうこうと青白く明るい光が樹林をもれて地べたを照らす。

私は、その光をたよりに、患者の傷口に薬をぬった。

迫撃砲弾がすごい音響をたてて頭上を飛んだ。

ある夜、年のころ六十ぐらいと思われる陸軍の将校が、四、五人の兵隊さんにつきそわれて、担架で運ばれてきた。

医薬品がもう何もなくなっていたころだったので、たぶん二十六、七日をすぎたころだったと思う。

この島の陸軍で一番偉い人だと、私は衛生兵から聞かされた。

私は陸軍でも海軍でも、こんなに年をとった軍人を見るのははじめてであった。

この老将官は左の腕が根もとからくだかれ、ただ肩にぶらさがっているという状態であった。

さっそく手術することになったが、すでに出血多量でよわっているので、輸血が必要だということになった。

だが、重傷者ばかりの患者から血をとるわけにはいかたい。

衛生兵もつきそいの兵隊も、いまでは極度に弱っているうえに、あいにくO型のものがいない。

軍医さんや隊長がそんな相談をしているのが私の耳にはいった。私は自分がO型であることを思いだした。

「隊長どの、私がO型です。」

隊長はおどろいて私の顔を見た。そして、

「いや、看護婦はだめだ。」といった。

「いいえ、私はO型です。こういうときのためにと、女子青年団で私の血液型を調べてあるのです。

どうぞ私の血をあげてください。」私はいいはった。

いいだしたらきかない私の気性を知っている隊長は、困ったような顔をして私を見ていたか、軍医さんのほうをむいて、

「じゃあ、あんまりたくさんとらないように……」といった。

二人の軍医さんが、大きな注射器の針を私の右と左の腕にブスッと剌して、しずかに血をとりはじめた。

初めはなんともなかったが、二、三度同じ操作をされているうちに、私は気持ちが悪くなり、くらくらとめまいを感じた。

隊長は、懐中電灯で私の顔を照らしていたが、「もう、ここらでよかろう。」といってやめさせた。

私は吐きけを覚えたが、なまつばを飲んで我慢した。

私の血はただちに老将官にうつされて手術がつづけられたが、私は手伝わされなかったので、その模様は知らなかった。

それ以来、私の体はめっきりよわってきて、時々めまいを感じたり、夜になると目が見えなくなったりした。

しかし私は、それを兵隊さんたちには見せないようにして、あいかわらず患者のあいだをとびまわっていた。

7 玉砕命令 top

六月二十七日、午後二時ごろであった。

私はのどのかわきを覚えたので、水を飲みに隊長の近くの水置き場まで行った。

その時、なにげなく隊長のほうを見ると、隊長も森中尉も無線電話機をまえに、ひどく真剣な顔をしている。

隊長は私の姿をみとめると、

「看護婦さん、軍医さんたちを呼んできなさい。」といった。私か立ちかけると、

「あ、それから衛生兵も……そしてあんたもここへ来なさい。」と、つけ加えた。

私はあちこちで負傷兵の手当てをしている軍医さんや衛生兵たちに隊長の命令を伝え、一緒に隊長のところへ行った。

その時、受話器からは、太いしわがれたような声が聞こえていた。

何かむずかしい言葉なので、私には何のことだかわからなかった。

隊長は、その声を聞きながら、みんなに、

「いま、最高指揮官から命令が出ている。」といった。

森中尉は、黙ってメモをとっている。

そのうちに隊長も森中尉も、はっと顔色かかかったように見えたと思ったら、電話の声はそれきりぴたりと止まった。

この間十分ぐらいであった。森中尉が「モシモシ、モシモシ。」と懸命にあいてを呼んだが、もう応答はなかった。

私はみなの顔を見ておどろいた。

隊長も森中尉も軍医さんたちも、衛生兵も、いままでに見たこともないほど緊張した顔つきになっている。

首をたれている衛生兵の軍曹は、声を出して泣いていた。

両手で頭をかかえて、うなだれている軍医さんもいた。

なにか重大なことかおこったのだなとは感じたけれども、私には何もわからない。

しかし、あんまりみんなが緊張しているので、私は思わずきいた。

「隊長どの、何かあったんですか?」

隊長は私の顔を見て、

「うん、玉砕命令が出たんだ。」と低くしずかにいった。

しかし私には、その言葉の意味がはっきりわからない。

「玉砕って、なんてすか?」

私はまたぎいた。瞬間、隊長はちょっと困ったような顔をしたが、私の顔を見て、ゆっくりいった。

「うん。あのね、サイパンはもう敵にかこまれて全滅なんだ。それでみんな死ぬんだ……死ぬことなんだ。」

まるで子供にでもいって聞かせるようなやさしい口調であった。

それでわかった。

みんな、だまりこんで何か考えているのが……。

私はこのとき、「死ぬ。」ということより、日本が負けているんだ、友軍はもう来ないんだ、ということをはっきりと知って、ガクンときた。 |

司令部の玉砕命令によって突撃した日本兵の死体は

サイパン島の海岸をうずめた

|

患者たちに、「いまに友軍が助けにくる。それまでがんばってね。」と、毎日毎日くりかえしてきただけに、それがくやしかった。

これから、患者たちは一体どうなるのだろう。

さっきの電話の声の中に、マタンシャという言葉があったように私には思えた。それで、また私はきいた。

「マタンシャでどうし巡んですか?」

「いや、司令部はこれからマタンシャに移動するそうだ。」

そのころ、海軍の司令部は、タッポーチョ山の洞窟の中にあった。電話はそこからであった。

それが、また一つ奥の山のマタンシャに移動するというのでは、戦況によういならぬ変化があったのだろうと、私にもおぼろげながら察しがついた。

しかし、そうわかっても、私にはまだ、いま隊長のまわりに集まっている人たちほどには、ひどい衝撃はなかった。

軍医さんも衛生兵も、このときを境にもう全く動かなくなった。

しかし隊長だけは、さすがにふだんとあまりかわらないように見えた。

それから一時間ほどたったころであった。ものすごい音がすぐ近くにおこった。

岩がくだけちり、爆風で私もよろめいた。

硝煙と砂ぽこりがおさまると、その岩かげで休んでいた四人の衛生兵が、見るも無惨な姿で死んでいた。

手、足、首……みんな散りぢりに跳び乱れている。

私は、ほかの衛生兵と一緒に、その一つ一つを拾い集めてよせてみたが、どれも満足な一体にはならなかった。 私は、その酸鼻(さんび)をきわめた死体を見ても、おそろしいとは思わなかった。

むしろ、自分も死ぬときは、このように即死であってほしいと願った。

何千人もの苦しみの中で生きてくると、こういう感情になるのであろうか。

このころから、もう患者は、どこで死んでも、そのままであった。誰も収容してはくれなかった。 |

四人の衛生兵が手榴弾で自決した

|

元気な人は、わずか十人ぐらいになってしまったからである。

その夜、残りの衛生兵全部――といっても五人しかいなかった――と私は、水源地へ水をくみにいった。

月が出ていた。木の茂っていないところは月光で明るく、渓流は月の光を宿してきらきらと輝いていた。

水に顔が映った。私の顔はまっ黒であった。さっきの直撃弾の硝煙でくすぶったのであろう。

私は渓流の水で顔を洗った。つめたくて気持ちがよかった。

水をくみおわった衛生兵が、二人で一つの石油缶をかかえて歩きだそうとしたとたん、石につまずいてころんだ。

同時だった。すぐ近くで機銃が鳴った。ふせる暇もなかった。三人が手や足を撃たれた。

私と二人の衛生兵だけが無傷であった。

私たち三人は、機銃の音のやむのを待って、傷ついた三人を抱きおこし、走って水源地を脱出した。

水源地まで敵がせまっていたことを、私たちはちっとも気づかなかったのだ。

傷ついた衛生兵は、「俺は死ぬんだ!」とわめいて、私たちをてこずらせた。

私は自分一人だけなら、どんな敵の中でも大丈夫という自信があった。

私は兵隊さんたちと違って、自由に山の中を走りまわれる体をもっていると思っていた。

8 「九段坂」の歌 top

|

サイパン島の海岸にのこっていた日本軍のトーチカ

|

サイパン島の上空を飛ぶアメリカ軍の飛行機

|

三十日の夜があけると、猛烈な艦砲射撃がはじまった。

飛行機からの銃撃も、いままでになく激しくなった。

死者が続出した。

水源地まで敵が来た以上、もう水をくみにいくこともできない。

私の仕事は、患者のウジをとってヨードチンキをつけてあげることだけになってしまった。

隊長は、患者たちには玉砕命令のことを知らせなかったが、それでも患者たちは、空気でそれを知っていた。

水がしみわたるように、自然に、みんなの心にそれか伝わっていた。

患者たちの気持ちも、何かちがったように私には思えた。

敵機がせまって、機銃を撃ちだしても、誰も身動き一つしなかった。

ただ空をにらんで、じーつとしている。私も、患者たちと一緒に死ぬのだと思っていたから、平気だった。

その日の夕方六時ごろ、艦砲も機銃もぱったりやんだ。

私は、このすきに、敵がまだ来ていない水源地から石油缶に半分ほどの水をくんで、すり鉢に帰ってきた。

すると、乾パンと缶詰の箱がたくさん、どこからか運ばれてきていた。

私はこのときはじめて、ここからあまり遠くない洞窟の中に、食料がたくさん集積されていたのだということを知った。

こんなにあるのなら、なぜ、いままで患者たちに食べさせてくれなかったのだろうと、私は腹がたってたまらなかった。

隊長は、その中の赤くぬった箱(三個あった)をあけさせた。中には手榴弾がはいっていた。

乾パンひと袋に缶詰一個、それに加えて、八人に一個のわりで手榴弾が患者に配られた。

これが最後の食料分配だということであった。

手榴弾が配られても、患者たちのあいだに、べつに動揺するような空気はおこらなかった。

いまに友軍が来るという空だのみはきえ、戦局は絶望的だということを、この頃ではみんな知っていた。

そればかりではない。

こうウジ虫に食いあらされるようになっては、とうてい生きられる見込みはないと、みんなあきらめていた。

むしろ、死の一日も早く来ることをねがう気持ちではなかったろうか。

だから、手榴弾がわたされ、いよいよ最後の時が来たと察しても、いまさらあわてる気持ちもおこらなかったのではなかろうか。

うめき声もやみ、水を打ったようなしずけさであった。

隊長が、すり鉢の入り口の少し高いところに進みでた。森中尉や軍医さんたちが、これにしたがった。

私も、その横に立っていた。

隊長は、しばらく考えるようにしていたが、やがて、その目が大きく光ったように私には見えた。

隊長の大きな声がりんとして響いた。

「最高指揮官の命令により、最後の総攻撃に参加すべく、本野戦病院は、いまからマタンシャに移動する。

歩行できるかぎりの将兵は私とともに行く。

しかし……まことに気の毒ではあるが、歩行のできない諸子はここにのこす。

おまえたちは、日本軍人としてはじない最期を……立派な最期を遂げてくれ……」

強い命令的な口調であった。私は、いまでもこのときの隊長の顔が忘れられない。

私はその時、隊長はむごいことをいうと思ったけれども、あとになってわかった。

こういうとき、心弱い言葉を口にすると、死ねる人も死におくれるのである。

ああ、やっぱり隊長は隊長だなと、あとで理解した。

すり鉢の中からは、咳一つ聞こえなかった。

「私はここにのころう。」

突然、そういう考えがひらめいた。

「隊長どの、私はここに残ります。私は覚悟しております。私は患者と一緒に自決します。」

隊長は、むっとしたような顔をして、私をにらみつけた。

「あんたもこの病院の陸軍特志看護婦だ。司令部が敵に最後の総攻撃を行なうよう、本病院にも命令してきたのだ。

ここは軍隊だ。あんたもこれに参加する。いいか、これは私の命令だ。」

隊長は、もっと何かいったようだが、私はもう何もわからなかった。

ただ命令という言葉だけが、私の頭に残っていた。

隊長から訣別のあいさつがあってからも、すぐには移動ははじまらなかった。

すり鉢の中には一人として歩ける患者はいなかったが、外部の樹林の中には歩ける患者が大勢いる。

きっと移動の準備にとりかかっているのであろう。

その間にも、私はすり鉢の中へおりていった。

最後の最後まで、かわいそうな兵隊さんたちとお話ししてあげようと思った。

すぐ、一人の患者に呼びとめられた。

「兵隊さん、なに? お水?」

私がそばへ行くと、兵隊さんは首を横にふり、かすかな声でいった。

「看護婦さん、お世話になったなあ……」

「なにをいっているの、元気を出すのよ。」

私は、そういいながら、そばにすわって、傷口のウジをピンセットで一匹ずつとってあげた。

そうするよりしかたがなかった。兵隊さんは、私にウジをとらせながら、ぽつりぽつりいう。

「俺の郷里は兵庫県だが、家には年とったおふくろがいるんだ。

おふくろは、俺の帰りを待っているんだ……だから、俺は生きて帰りたいよ、死にたくないよ。」

「そうよ、生きて帰るのよ。いまに友軍が来るんたちの……」

そんなことを話していると、近くにいた負傷兵たちが、いつのまにか、私のそばにはいよっていた。

この野戦病院へ来たころは、ほとんどすきまないほどの患者であったが、毎日毎日死んでゆく兵隊さんが多くなり、いまではかなりのすきまもある。

だから、兵隊さんたちは、遠くからでもはいよってくることができる。

みんな、私に何か話したそうにしている。私も、できるだけ、みんなの話を聞いてあげようと思った。

この水を打ったようなしずけさの底で、兵隊さんたちは、いま、みんな、自分の死のこと、郷里のこと、家族のことを考えているらしい。

満州から来たという若い兵隊さんは、こんなことをいった。

「おれ、満州で部隊の給仕をしていたんだが、徴兵検査で日本へ帰ってきたら、そのまま入営さ。

満州の部隊へはいるのかと思ったら、船に乗せられてここへ来ちゃった。手紙を出すひまもなくてね。

だから俺の親は、俺が満州で兵隊になっていると思うだろうよ。

俺がここで死んでも、遺骨も何も、親のところへはとどかないね。こんな姿は、親には見せたくないよ。」

その兵隊さんはひざの関節もひどくやられていた。まだ少年のような丸い顔をした若い兵隊さんであった。

若い兵隊さんたちは、誰もかれも、親のことを話したが、年をとった兵隊さんは、例外なく子供のことをいった。

私は、ひどく年とった兵隊さんに呼びとめられた。

その兵隊さんは、右足をもぎとられて寢ていたが、上着のポケットから紙にくるんたちのを取り出して私に私た。

あけてみると、ちっちゃな赤ちゃんの写真だった。

「これ、兵隊さんの赤ちゃん?」

私は、目を丸くしてきいた。

「そうだよ。十年めに、やっと生まれた男の子だ。

俺は、この坊主に……一目あえさえすれば、心おきなく死ぬるよ、俺は……」

そういって、その兵隊さんは目に涙を浮かべた。

愛知県出身の兵隊さんであった。

それでも、ものをいえる兵隊さんはまだよかった。もっとかわいそうな兵隊さんもいた。

あごをやられた兵隊さんがいた。

下あごのところが全部もぎとられているので、舌がだらりとたれ、よだれがたえず流れていた。

手のつけようもなかったのだろうか、軍医さんも衛生兵も、この兵隊さんには全くよりつかない。

私は、そういう見捨てられた兵隊さんを見ると、よけいかわいそうになって、そばへ行ってあげた。

その兵隊さんは、私を見て、何かいいたいらしいのだが、何もいえない。

「兵隊さん、苦しいでしょう。」

私がそばへ行くと、じっと私の顔を見ていたが、力のない手を動かして、自分のそばの石をどかした。

なにをするのかと見ていると、石をどかしたあとの砂地に、指で、字を書いた。

最初は「チバケン」と書いた。つぎに「タケダ」と書いた。

それだけで気力がつきたのか、手をだらりと砂の上においたまま、あとはもうなんにも書かなかった。

「わかったわ。兵隊さんのおうちは、千葉県なのね。タケダさんというのね。

私が生きて帰ったら、きっと、兵隊さんのおうちへ知らせてあげるわね。」

私がそういうと、その兵隊さんはうなずくように、いくらか顔を動かした。

〔昭和三十九年六月、この兵隊さんの遺族が武田トヨさん〔母〕であることがわかった。母一人子一人の家庭であった。〕

月が出た。青い月光にぬれて、すり鉢の中はいっそう凄惨に見えた。

「カンゴフサン。」

月が明るいので、若し将校だということがわかった。どこをやられているのか、軍服が全部血に染まっている。

この人は、もう四、五日も何も食べていない。死のせまっていることは、私の目にもわかった。

しかし、さすがに将校だけあって、なにか凛(りん)としたものをもっているようであった。

「兵隊さん、なに?」

私はそばへ行ってひざまずいた。

「カンゴフサン、クダンザカノ、ウタ……シッテイル?」

「ええ、知ってるわ。私の大好きな歌よ。」

「ウタエル?」

「ええ、歌えるわ。歌ってあげましょうか。」

若い将校は、歌ってくれとまでいう気力はないようであった。それを察して、私は、小さな声で歌った。 |

一人の負傷兵に頼まれて『九段坂』の歌をうたう筆者

|

上野の駅から 九段まで

かって知らなし じれったさ

仗をたよりに 一日がかり

あいにきたぞよ 九段坂 |

若い将校は、じっと月を見ている。

空を見るよな 大とりい

こんな立派な 御社(みやしろ)に

神と祭られ もったいなさよ

母は泣けます うれしさに

鳶(とび)が鷹(たか)の子 生んだよに

いまじゃかほうが 身にあまる

金鵄(きんし)勲章が 見せたいばかり

母は来たぞえ 九段坂 |

あたりからすすり泣きの声がおこった。

はっとして振り返ると、いつのまに来たのだろう、隊長も軍医さんも、私のすぐうしろに立っていた。

隊長の目に涙の光っているのが月の光で見えた。

若い将校の目にも涙があった。

「俺たちは靖国神社へ行くんだな。」

「そうだ、みんなで靖国神社へ行こうよ。」

そんな声が兵隊さんたちのあいだから聞こえた。

みんな泣いている。

隊長もしばらくその声に耳を傾けていたが、やがて、小さな声で、

「看護婦さん、出発だよ。」といった。

そして、さきに立って歩きだした。私もそのあとに従った。とたんに、

「看護婦さん、ありがとう。」

「看護婦さん、さようなら……」

「隊長どの、軍医どの、看護婦さん、衛生兵どの、お世話になりました……」

「看護婦さん、死んではだめだぞ……」という声が、あっちからもこっちからもおこった。

ワーツと泣きたくなるのをこらえて、私は走った。

もう先頭の隊列は動きだしていた。

こんなにもまだ歩ける患者がいたのかとおどろくほどの数であった。

二、三百人ぐらいもいたように私には思えた。みんな外郭の樹林の中から出てきた負傷兵たちであった。

しかし、みんな腕を三角巾でつったり、木の枝をそえ木にしているような哀れな姿であった。 |

隊長の目にも涙がにじんでいた

|

負傷兵の隊列は、月光の底を黙々として動いてゆく。鉄かぶとだけが月に光っている。

私たちはその最後尾につくことになった。

「さあ、行こう。」といった。

その時である。

パーン、バーン……と手榴弾の炸裂する音が、すり鉢の中のあちこちでおこった。

同時にわが子の名を呼ぶ声、「お母さん、さようならーっ。」と叫ぶ声……

それが炸裂音にまじっていっせいにおこった。

ぱっぱっと火花が散る。すり鉢の中が一面に火花で明るくなった。

私は、かーつとなってたおれそうになった。

いや、すり鉢の中へかけもどろうとしたらしい。隊長と森中尉が両脇から、しっかりと私をおさえつけた。

私はへなへなと腰ぬけのようになって、立っていられなくなった。

いや、私ばかりではない。元気な兵隊さんたちも、みんなへなへなと座り込んでしまった。

すり鉢の中の手榴弾の音は、まだつづいている。

9 細い腕 top

しかしすり鉢の中のこの凄惨な光景には、みんな心を鬼にして、耳をふさぎ目を閉じなければならなかった。

しばらくたって、みんなは立ちあがっだ。

そして無言のまま歩きだしたが、ただふらふらと幽霊のような歩き方であった。

隊列は、樹林の道を出て、サトウキビ畑のあいだを進む。

私は隊長と森中尉にかかえられて歩いていたが、歩いているという感じはなかった。

目もよく見えない。しかしいつまでも隊長に助けられているのにしのびなかった。

私は自分で歩きますといって、隊長から離れた。

ときおり、照明弾が撃ちあげられる。照明弾が撃ちあげられたときは、全員道路の上にふせた。

しかし、私だけは魂のぬけた人間のように、ふせることもしかいで、ただすわるだけだった。

こんなふうにして歩いているうちに、とうとう私はたおれてしまったらしい。

水を飲まされたり、肩をたたかれたりしてようやく気がついた。

隊長は心配して、私を担架に乗せようかといった。担架といっても、この隊列の中に、担架は一つしかなかった。

それは老将官の担架であった。

まさか、そんなえらい人と一緒に乗るわけにもいかないので、私はまた頑張って歩きだした。

しかし、自然とおくれる。

「ここへおいで……」

老将官が声をかけてくれた。私は、その担架につかまって歩きだした。

「あんたはいくつかね。」

「十八です……」

「うむ……私にもあんたぐらいの子供がいる。苦労をかけるね。みんな、私の責任だ……」

老将官はしわがれた声で、つぶやくようにいった。

また照明弾が撃ちあげられた。

その光にはっとして、なにげなくうしろを振り返ったら、私たちが一番最後だと思っていたのに、私よりまだおくれてふらふら歩いてくる人影が見えた。

杖にすがって、やっと歩いてくる。

この瞬間、私はまた生気を取戻した。私はかけもどって、その兵隊さんの腕をかかえてあげた。

あっと思われるほど細い腕であった。兵隊さんは足を負傷しているので、みんなと一緒に歩けないのだ。

私は肩をかしてあげた。兵隊さんは私の肩につかまりながら歩く。

しかし、私も疲れているので、ひどくおもく感じる。兵隊さんは、歩きながら私に話した。

その兵隊さんは、航海ちゅう船が撃沈されて、この怪我はその時うけたのだという。

しかし兵隊さんには、このサイパンに来る少しまえに、赤ちゃんが生まれたのだそうだ。

兵隊さんはその赤ちゃんがかわいくてたまらない。

だから自分は、その子のためにも、どうしても生きて帰らなければと思って、船がやられたときも一番さきに海にとびこみ、一番さきにすくいあげられた。

サイパンにつくと海軍病院に入れられ、傷もようやくよくなってきたとき、十二日の空襲で海軍病院は爆弾でやられ、一人だけ逃げ遅れてしまった。

しかし、どうしても助かりたいと思ったので、さがしさがして、ドンニイにたどりついたのだという。

そんな話をぽつりぽつりしながら、兵隊さんは私の肩につかまって歩くのだが、その腕が重くてたまらない。

けれども休むわけにはいかない。休んだらますます取残されてしまう。

私はとうとう隊長に追いついていった。このまま進んでも、あすの朝までにマタンシャにはつかない。

どうせ着かないのなら、どこか山にはいって一晩休んだらどうだろうかと。

隊長は、私の提案を入れてくれた。そして全員、山へはいって夜をあかすことになった。

みんな、道からはずれて山の樹林の中へすいこまれていく。私もそばの樹林の中へはいった。

暗い。とたんに何かが顔にぶつかった。

女の縊死体(いしたい=首つり死体)であった。

気がついてみると、山全体に異臭がただよっている。

気をつけてみると、あっちにも、こっちにも、いくつもの縊死体が木の枝にぶらさがっている。

しかし、私の精神はもう麻痺しているのか、それをあたりまえのことのように、よけて通った。

ドンニイからマタンシャまでの距離は、二里ほどしかないはずだが、それなのに、まだ半分も来ていない。

負傷兵ばかりだから、早くは歩けない。それに照明弾のたびにふせなければならない。

そのために、思いもよらないほどの時間を食ってしまったのだ。

10 シラミとり top

夜があけた。しかし、明るいうちは歩くわけにはいかない。

じっと山に濳んだまま、日が暮れるのを待つのだ。そして暗くなってから、また歩きだす。

こうしてマタンシャについたのは、ドンニイを出てから二日めの朝であった。夜もしらじらとあけるころであった。

マタンシャの山ふかく入っていくと、谷間になっている樹林のあいだに、渓流の音が聞こえた。

水だ! 私は元気が出て、足はおのずからいそいだ。

先頭の負傷兵たちは、もう、われさきにと、その渓流のほとりにかけよって水を飲んでいる。

清冽(せいれつ)な水であった。みんなほっとして、体を草の上になげだしている。

人間というものは、長くつづいた緊張から解放されると、いっぺんに力がぬけてしまうものらしい。

兵隊さんは、誰もかれも、ひっくりかえったまま動かない。

私は、その渓流を見たとき、うれしいというよりは悲しい感情に襲われた。

ああ、これだけの水があったら、ドンニイの患者たちをどんなによろこばすことができただろう。

そう思うと、すぐには飲む気にもなれなかった。

あたりの樹木のようすをみると、ここには、まだ艦砲は来ていなかった。

しかし、ごく最近まで民間の人たちがここに避難していたらしく、小さな洞窟の中には、所帯道具や衣類かはいった行李などがおかれたままであった。

民間の人たちがいそいで移動したところをみると、ここも危機がせまっているのであろうか。

隊長はみんなに、自分の入れるだけの穴を掘れと命じた。負傷兵たちは、ごぼう剣をもっているものはその鞘尻(さやじり)で、それもないものは、木の枝などで土を掘りだした。

私も隊長の近くに掘れといわれたけれど、掘る気はなかった。

疲れていたせいもあるけれども、それよりも、すでに死を覚悟している者には、そんなことはめんどうくさくて嫌だった。

しかし命令だからしかたがない。私は木の枝で、ただ形ばかり、土をほじくっていた。

隊長と森中尉は、サーベルの鞘尻で、一所懸命掘っていたが、私がそんなことをしているのを見ると、隊長は、

「じゃあ、看護婦さんもここへ入れてあげよう。」といった。

そのうちに衛生兵も来て手伝ったので、やっと人間が三人はいれるだけの穴が掘りあげられた。

その作業がすんだあと、隊長は、ひどく柔和であった。

「看護婦さん、君にもえらい苦労をかけたなあ。

友軍が来たら君を内地へ帰し、いくつ金鵄勲章をあげたらいいかな。なあ、森中尉。」

と、森中尉をかえりみて、冗談をいったりした。

ドンニイで、残留傷兵に自決を命令したときのきびしい隊長とは、まるで別人のような感じであった。私も、

「女は金鵄勲章はいただけないでしょう。あれは兵隊さんだけにあげるもの何でしょう。」

などといいかえして、三人は笑った。ああ、何日ぶりの笑顔であっだろう。

隊長は、負傷兵たちにも私にも、ここに来た以上は何もかも忘れろといった。ドンニイのことは忘れろといった。

「あの兵隊たちは、どうせ助からないんだ。あれ以上生かしておくことは、患者自身を苦しめることになるんだ。

あれはあれでいいんだ。これからもまた、もっといろんなことがあるよ。」

ともいった。また。

「死にたくても許されないこともある。また、死にたくなくても死ななければならないこともある。

それが軍隊というものなんだ。軍隊には自分というものはないんだ。わかったかい、看護婦さん。」

と、父親が子供に話して聞かせるように、やさしくいった。

私は、悲しいようなうれしいような気持ちで隊長の言葉を聞いた。

それから何日――兵隊さんたちも、全くのんびりしてしまった。なによりもまず水があった。それに食料もあった。

ここへ来てからは、炊事班の兵隊さんたちが、ドンニイにちかい洞窟の食料集積所まで、夜でかけていって、食べ物を運んでくる。

ドンニイにいるときに、これだけの食料を運んでいてくれたらと、うらみがましい気もしたけれど、彼らにしては、どうせ死ぬ患者に、貴重な食料をあたえることはむだだと考えていたのかもしれない。

いや、隊長はそんなひどい人ではない、とすれば、やはり上のほうからの配給命令があったのであろう。

ここへきてから四日間、毎日、三度三度お米のご飯をたいた。

ご飯をたくといっても、釜があるわけではないので、十二個あった飯盒(はんごう)を全部動員して、何回にもわけてたいた。

そのたきたての熱いご飯をおむすびに作るので、私も炊事班の兵隊さんたちも、手のひらの皮膚が焼けただれて皮がむけた。

また兵隊さんたちは、ひなたぼっこをしながら、ふんどし一つになって、軍服やシャツを広げ、なにかしている。

毎日毎日そんなことをしている。

私は裸の兵隊さんのそばには、さすがに近よりにくかったので何をしているのかしら?

と、遠くから見ていたが、とうとう、あるとき、

「兵隊さん、なにしているの?」ときくと、

「シラミ取りだよ。」と答えた。

「あら、これ、シラミ? 白いじゃない?」

「あ、そうだ。看護婦さんは南洋っ子だから、内地のシラミ知らないんだな。これ、内地のシラミだよ。俺たちと一緒に来たシラミだよ。」

南洋にもシラミはいる。しかし、それは頭の毛につくシラミで、色は黒かった。私がそのことをいうと、

「あれ? 黒いシラミがいるのか。」と、けげんな顔をした。

「いるわよ。兵隊さんたちの頭にもきっといるわよ。」

といって、伸びた頭髪の中を私が見てあげると、いるわ、いるわ、いっぱいいる。

兵隊さんたちは大よろこびで、手のひらに白いシラミと黒いシラミをのせて、白と黒との拳闘会だの、今日はシラミの大運動会だのといって、大さわぎをして遊んでいる。

また、乾パンの袋の中の金米糖のとりっこをしたり、ひげだらけの兵隊さんたちが、まるで子供みたいにたわむれて、全く生死を忘れ、戦争を忘れた日々がつづいた。

私も渓流をどこまでも上に登っていって、人影の見えないところで、水浴びをした。

ドンニイの日々を地獄とすれば、ここでの生活は全く天国であった。

11 一枚のびら top

ここでの生活が楽しければ楽しいほど、平和なほど私の心は重かった。

それはドンニイに残してきた兵隊さんたちのことを思わずにはいられなかったからである。

私には、あの兵隊さんたちがみんな自決をしたとは、どうしても考えられなかった。

きっと生きているにちがいない。あの哀れな姿で……。そう思うと、いても立ってもいられない気持ちになった。

とうとう、私は、隊長に私をドンニイにやらせてくださいとたのんだ。隊長はゆるさなかっだ。

しかし、あす炊事班をまた食料とりにドンニイにやるから、そのついでに様子を見させようと約束してくれた。

|

サイパン島の洞窟で戦後おこなわれた戦没者の慰霊祭

|

火炎放射器で日本軍を攻撃する米兵

洞窟は危険だったので

米軍は洞窟を火炎放射器で焼き払った。

|

翌日、炊事班の兵隊さんが帰ってきてした報告は、私ばかりでなく、隊長以下全員をおどろかした。

あのすり鉢の中には生存者は一人もなく、しかも全員が見るも無惨な焼死体になっていたというのである。

「一体、何で焼いたのだろうなあ……。

一人のこらず黒こげさ。すごかったよ。」

兵隊さんたちは、恐怖の色を浮かべて話した。

(これは、火炎放射器によるものであったが、当時、その存在は一般に知られていなかった。)

平穏な日がつづくと、月日の意識もよみがえる。

今日はたしかに七月四日、と私はかぞえて胸に刻んだ。

その日の午後二時ごろであった。私が流れの水で患者の傷口を洗ってあげていると、上空ではげしい機銃音が聞こえた。

一同空を見あげているうちに、だれかが、

「あっ! 友軍機だ!」と叫んだ。みんな空の見やすい場所へ走っていった。

見えた。――すみわたった上空で、たくさんの飛行機がぐるぐるまわっている。

空中戦だ! 全部で十一機、その中のだった一機だけが味方機だ。

敵機は上と下にわかれて、一機の日本機をとりかこんでいる。

その包囲の中を、味方機はじつにすばやい動作でにげまわっている。みんなは祈るような気持ちで空を見あげていた。

友軍機がさっと急降下した。と思った瞬間、敵機が火をふいた。

ぐるぐるまわりながら、右手のサトウキビ畑のほうへおちていく。

「やったっ! やったっ!」

兵隊さんたちは狂喜した。だがつぎの瞬間、こんどは急上昇の姿勢になった味方機が火をふいた。

「あっ! やられた!」

地上の兵隊さんたちは、じだんだを踏む。右手のサトウキビ畑のほうから大きな黒煙があがった。

友軍機は山のふかいところへおちていく。

悲壮な空中戦であった。兵隊さんたちは、興奮で目を光らせている。

敵機がおちたサトウキビ畑は、いつまでも燃えているし、友軍機のおちたらしい方角では山火事がおこった。

この思いがけない友軍機の出現は、ひどくみんなの士気をわきたたせた。

やっぱり友軍は来るんだ。――くずれかけていた希望に、また新しい火が燃えだした。 |

火をふいておちる日本軍戦闘機

|

連合艦隊が、いよいよ出撃したんだ。

航空母艦からでもなければ、こんな遠いところまで友軍機が来られるはずがないじゃないか――と、みんなは論じあっている。

「兵隊さん、見たでしょう、いまの日の丸を。」

と、私も、ドンニイの兵隊さんたちに心の中でいった。

その日の夕方であった。近くの草むらから、一枚のびらをひろってきた兵隊さんがいた。

それには、

「勇敢なる日本軍のみなさん、サイパンの戦争はおわりました。日本軍は玉砕しました。

残存のみなさんは、すぐ武器をすてて山を出ておいでなさい。あなたたちは、義務を果たしたのです。

すでに軍人も民間人の人々も、大勢、収容所へ来て楽しく暮らしています。

お菓子もあります。お米も水もたくさんあります。食料があなたたちの来るのを待っています。」 |

というような意味のことが、日本語で印刷されてあった。

しかし、今日の友軍機の出現で気をよくしている兵隊さんたちは、誰も心を動かされるものはいなかった。

「うまいこといってだましやがる。」

「こんなのに釣られてうかうか出ていこうものなら、男はみんな戦車の下敷きさ。」

そんなことを兵隊さんたちは、話しあっている。

そんな場合、女の運命はわかりきっている。

もしそうなったら、私は立派に自決しよう……と、心に誓った。

12 最後の絶叫(ぜっきょう)

top

それから二日後の夕方であった。武装姿もりりしい海軍の兵隊さんが二人、走ってこの谷間にはいってきた。

そして隊長のまえに直立して、何事かを伝えるとすぐまたかけていってしまった。

そのあと、隊長と森中尉はしばらく何か相談しあっていたが、やがて、「全員集合。」の号令がかけられた。

友軍機の敢闘を見たあとだけに、みんなはさまざまの期待を心に描いて隊長のまえに集まった。

しかし、隊長の顔はきびしかった。

「ただいま、総司令部から伝令があった。

それによると、本日夜半を期し、司令部全員ならびに残存兵力を結集して敵に総攻撃を敢行することになった。

ついては、本野戦病院もこれに参加する。歩行可能なものは、全員戦闘の用意をせよ。

出発の時機については追って命令する。」

友軍来援の報告かと期待していただけに、全く意外な隊長の言葉に、誰もが自分の耳をうたがった。

しかし、よく考えてみれば、意外でも何でもないことなのだと、私たちはすぐさとった。

いつかはこの命令が来る。――みんなは、それを、いつも、心の隅で覚悟はしていたのだ。

たまたま、勇ましい友軍機の一機を見たばかりに、ほんのちょっぴり、空だのみのほうへ心の顔をむけたにすぎない。

戦う――といっても、武器をもっている兵隊さんは、ほとんどいなかった。

ごぼう剣をもっている兵隊さんはうらやましがられた。

なんにもない負傷兵たちは、ごぼう剣をかりて木の枝を切り、さきをけずってとがらせたりしている。

そのほかの武器といっては、手榴弾だけだ。

「総司令部へ行けば何かあるだろう。」などと、手ぶらの兵隊さんもいた。

夜七時。日も、とっぷりと暮れた。

全員総攻撃に参加するといってみたところで、全員傷病兵なので、だれの目にもむりと思われる患者もたくさんいた。

そういう患者ばかり、百人ほど集合させられた。

私も呼ばれた。

「総司令部は、この山の上にある。おまえたちは、先行して待機せよ。看護婦に引率させる。」

隊長は、一同に、そういった。それから私のほうをむいて命令した。

「看護婦、君がこの患者を引率してゆく。」

そして、「万一のときに……」といって、私にも、手榴弾が二個わたされた。私はおどろいて、すぐいいかえした。

「隊長どの、私をここへ残してください。野戦病院と一緒に死なせてください。」

隊長は、きっとした顔をして私をにらんだ。

「命令だ、行けっ!」

私はしかたなく、この重症患者ばかりの一隊とともに、西のほうからこの谷間を出て、山道へと進んだ。

私たちの一隊には五人の女の人も加わっていた。この人たちは海軍将校クラブの女中さんたちだった。

二、三日まえから、この野戦病院に来たのだった。

重症患者ばかりだから、のろのろとした行進が山の樹林のあいだにつづいた。

私は落後者が出ないようにと思って、一番あとについて山を登っていった。

月の光が、わずかに樹間にもれる。患者たちはあえぎあえぎ登っていく。私は、何かわりきれない気持ちだ。

総司令部はこの山の上にある、と隊長はいったけれども、ばくぜんとして、どこだかわからない。

「先行して待機せよ。」というだけで、はっきりとした行動目的の指示もない。

なぜだろう……と考えているうちに、はっと私は思いあたった。

これは、私や重症患者たちだけは、山へ避難しろという意味ではないだろうか。

そう気がつくと、私はいても立ってもいられない気持ちになった。

そのうちに道は、海への眺望のきく地点へ出た。

おどろいたことには、この東側の海も、敵の艦艇でいっぱいだ。月光にかがやく海面を走りまわりながら、さかんに艦砲を撃っている。

サイパン島の東岸はすべて断崖絶壁で、上陸地点はない。だから、今までは、敵もこの方面へ艦艇をまわすことはなかったのだが、今日はおびただしい艦艇が来ている。

敵も、この山にたいする最後の総攻撃を考えているのだろうか。

突如、遠くのほうにはげしい銃声かおこった。

それは明らかに友軍の銃声だった。ああ、総攻撃がいま開始されたのだ。

私たちはまにあわなかったのだ。

たとえ、いまから総司令部にたどりついても、そこはきっともぬけのからだろう。私たちは取残された。―― 気がついてみると、もう銃声はやんでいた。総攻撃はおわったのだろうか。きっと、味方は全滅したんだ――

私はくちびるをかむ思いだった。 夢からさめたような思いで顔をあげると、前方にはもう人影も見えない。 |

サイパン島におしよせたアメリカ軍の艦艇

この艦隊を見て、筆者はまた、部隊に駆け戻った

|

私は、とっさに身をひるがえして走った。いま来た道のほうへ私は夢中で山をくだった。

ひざがガクガクする。頭の中は「野戦病院はどうなったろう」ということでいっぱいだった。

月もおち、夜がしらじらとあけるころ、私はもとの谷間を目の下に見る地点まで帰りついた。

いる! 人がいる! 動いている! 野戦病院はぶじだ!

私は、夢中で谷間へかけこんだ。みんなおどろいて私を見ている。隊長のところへかけよると、隊長はいきなり、

「なぜ帰ってきたかっ! わしの心がわからないのか。」とどなった。

「もう、ここも敵にかこまれている。東のほうは敵でいっぱいだ。早く行けっ! 西の口ならまだ大丈夫だ。早く行けっ!」

しかし、私は、動かなかった。

「いいえ、私はここで死にます。野戦病院で死にます。ここで死にたいから帰ってきたのです。」

てこでも動きそうもない私の態度に、隊長の顔にはあきらめの色が浮かんできた。

「ここへはいれ。」

隊長は、自分と森中尉の壕を指さした。

私は、その穴へ入れてもらうと、わが家へ帰ったような安心した気持ちになった。私が山へつれていったあの患者さんたちは、きっとぶじで、山中のどこかにいるだろう。隊長の心がやっと私にもわかってきた。

六時ごろであった。この谷問から見あげる山の尾根のあたりに、ちらちらと何か動くものが見える。敵らしい!

「隊長どの! 来ました。」

「うん。」

隊長は、もうとっくに気づいたらしく、目を凝らして見つめている。

ちらちらと動いているものは、まさしく人間であった。人間ではあるが、真っ黒い顔をしている。

それがおびただしい数だ。

彼らは、樹間をすかしてこっちをのでいたり、伸びあがって見たり、しゃがんだりしている。

ゴリラ?……私はそう思った。

というのは、アメリ力軍は、最前線にゴリラ(黒人兵)を使っているという話を、いつか聞いたことがあるからである。

そのうちに、ピーッ、ピーッとよく響く口笛があちこちから聞こえだした。

少しずつ山をおりて近づいてきているらしいのだが、一発も撃ってこない。

日本軍なら、もう一気に攻撃をかけてくるのだが、彼らはいっこうに撃ってこない。

あっちへ行ったり、こっちへ行ったり、ただじりじりと包囲をせばめてくる。

こっちの気持ちは、しだいにいらいらしてくる。とても長い時間のように感じられる。

その時であった。老将官につきそっていた若い兵隊さんが、私を呼びにきた。

「行ってあげなさい。」隊長がいった。

私は兵隊さんのあとについていった。

老将官の壕は、隊長の穴のすぐ近くで、横に長く掘った穴の上に、木の枝で日よけがしてあった。

老将官は、担架のまま、その穴の中に寢ていた。

老将官は、私の顔を見て、

「ここへはいりなさい。」といった。私は老将官のそばへよった。

「長いこと、お世話になった。あんたのおかげで一命をとりとめたよ。しかし、いよいよ最後のときが来たようだね……」

老将官は、私にしわかれた声でいった。私は、身をかたくして黙っていた。

「だが……あんたは軍人ではない。西の口から出ていきなさい。それでいいんだ……」

なぜか、私は涙が出てきた。

「何か、形見をあげたいか、なんにもない……こんなものだが……」

老将官はそういって、小さな小さな鋏を私のてのひらの上にのせてくれた。

それは鼻毛を切ったりするときに使う、あの小さな日本鋏であった。

「これは、わしがいつも使っていたものなんだよ。」

やさしい声音であった。

私はクックッと、のどの奥のところからこみあげる嗚咽(おえつ)をおさえて、黙っておじぎをして壕を出た。

私が隊長の壕にもどるのと同時であった。

それぞれのタコ壺の中に身をひそめていた兵隊さんたちが、みんな、いっせいに立ちあがった。

そして全員が日本のある北のほうにむかって、ふかくふかく頭をたれておがんだ。

だれが命じたのでもない、自然に、そうなったのだ。

私から一番近い壕の野田棯軍医中尉(四十二、三才の人だった)の姿が、なぜか、ふかく私の心を打った。

あるとき野田軍医中尉は、私にこんなことを話したことがあった。

「ここへ来る二か月まえ、章子という女の子が生まれた。章子は医者になって病院をついでくれるだろう……」と。

家は愛知県津島市だといっていたが、私は、いま、野田軍医どのは何を祈っているのだろう……心の中でなにを考えているのだろう……ふっと、そんなことを思った。

もう、それが何時ごろだったか、時間のことなどは何もわからないが、これを合図のように、十人、二十人とかたまって、敵がコトコトと、この谷間めざして山をおりはじめた。

ところが私たちから二百メートルほどのところまで来たと思ったとき、突然、音楽が鳴りだした。

人の心をかきみだすような奇妙な音楽(それがジャズであることを、私はあとで知った)、それが、このしずかな谷間いっぱいに、ワンワンと反響する――。

こっちは恐怖と戦いながら、死ぬのはいまか、いまか、糸ならプツンと切れるほどにも心を張りつめている絶頂なのに、この突然の音楽で、全く意表をつかれ、私の魂は空気をぬかれたようになってしまった。

人間というものは、緊張の絶頂にいっきに死ぬことは何でもない。

しかし、こうしていらいらとじらされたあげく、全く思いもよらない肩すかしをくわされると、虚脱したようになり、もう死ぬに死ねないのだ。

いままで、先をとがらした木の枝をかまえ、あるいは手榴弾を握りしめ、敵と刺しちがえても死のうと、タコ壺から身を乗りだしていた兵隊さんたちも、この瞬間、へなへなとみんなタコ壺の中へひっこんでしまった。

突然、拳銃の音がした。老将官の壕からだ。ああ、老将官は自決したのだ。

つづいて、野田軍医中尉の壕でも、拳銃が鳴った。

「いまだっ。」と、隊長がいった。

「看護婦、出ていけっ! ハンカチもって出ていけ。敵は殺さない。君だけは生きるんだ。

野戦病院はここで全滅したと、友軍に伝えてくれ! たのむ!」

森中尉も私の右腕をつかんで、体をおしだすようにした。

「さあ、いまだ、いまだ、早く!」

しかし私は、もう、かーっとなっていて、なんにもわからない。

ただ、タコ壺のへりに必死にたってしがみついていた。

同時にガッガッガッと靴の音を響かせて、敵は樹間からおどりでてきた。

音楽と一緒に……自動小銃をかまえて……何かわめきながら大声をあげて……口笛を吹いて……しかし一発も撃たないで……走るでもない大股の靴が、大きく目のまえにせまってくる……。

それが、タコ壺のへりからのぞいている私の目に、めまぐるしく映る。

とたんに、あっちこっちから、絶叫がおこった。

「助けてくださーい。」

「お母さーん。」

同時に、パン、パン、パン、と手榴弾の音――。

敵はタコ壺めがけて手榴弾を投げている。自動小銃も鳴りだした。

敵は動くものがあれば、何でも撃つ。助けをもとめて手をあげても撃つ。

私たちのタコ壺にも、もう五十メートルほどの近くまで敵がせまってきていた。

顔がよく見える。鉄かぶとの下にまっ黒々顔、目と歯だけの顔……何かわめいている……三十メートル……二十メートル……空中をけあげる大きな靴……。

隊長が、握りしめていた拳銃をのどに当てた。その手が少しふるえたように私には見えた。

とたんにパーンと拳銃が鳴った。

森中尉が、すっくと立ちあがった。ポケットから海軍ナイフを出すと、刃をひらくなり、右手で首を上から下へと切った。 二度……三度……。

私のひざにたおれかかってきた。

血がドクドクと私の足に流れる。なま暖かい。

私は手榴弾を握った。瞬間、心が凍るほどのつめたい感触。これで死ぬんだ――と思った。 |

米兵が音楽(ジャズ)を流しながらやってきた

|

生きられないかしら? という思いがちらとかすめた。

お母さん! と叫びたかった。だが、手は手榴弾の安全ピンをぬいていた。

そして、かねて用意しておいた石に、体ごとたたきつけた。

top

**************************************** |