|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅳ 魔王の声

1 怨(うら)みをこめた小石 top

目をさました。テントからは朝日がもれていた。

人間らしい姿になろうとして立ち上がると、釘を踏んだように足の裏が痛かった。

D・D・Tの消毒、予防注射、これらに立ち会うため歩くいたさは、針の上を歩くようであった。

このテント村には、すばらしく完備した医療施設があった。正彦を横だきにして、私はこのテントをくぐった。

医師は私の足の裏を見て、「ううん」とうなった。

「これはひどい、よく歩いたものですね。」

医師は私を手術台に寝かせて、ピンセットでまず肉の中に入っている石の摘出をはじめた。小石をピンセットにはさんでは、金属の容器にすてるごとにガチンガチンと音がした。

だんだん奥のほうにピンセットがはいっていくと、焼け火箸で刺されるように痛かった。ベッドにしがみついて我慢していたが、ついに痛みのために脳貧血をおこしてしまった。

私の足の裏は完全に掘りかえされ、血液にどす黒くひかっている発掘物が、金属の容器の底にかたまっていた。

両方の足首を包帯してから、「ひどい足でしたね」と医師は汗をふいていた。

「当分、歩いちゃいけませんよ」 医師は独り言のようにいってから、正彦を手術台によんだ。

黒い大きな目に涙をためて、私がどうされるかを見ていた正彦は、今度は自分がそうされるのだとわかると、悲鳴をあげて、私にかじりついてきた。

泣きわめく正彦を無理におさえつけて、手術は終った。

診療所と私のテントとは百メートルも離れていた。この道をはって毎日通うのであった。

正彦も私のあとから泣く泣くはってくる。そのみじめな自分の姿を人に見せるのが恥かしかった。

診療所ばかりではない。便所にも、水もらいにも、咲子のおむつの洗濯にも行かねばならなかった。

私たちは無料で主食の配給をうけた。 |

足の裏を治療する医者。

小石が足の裏の肉に食い込んでいた。

正彦も同じ治療を受けた。

|

大豆だけかじって生きてきた私たちにとって、毎日二回配給されるコウリャンのかゆは、実にすばらしい栄養食であった。 私はここへきて不安というものを感じなくなったし、アメリカ軍に助けられた以上、ぶじに日本にかえれると確信したからであった。

土の上を正彦とはっていくときにも、この足が治るころには、故郷に帰れるんだと心にきめていた。

診療所にかよう時間が一定してくると、私と同じように土をはっていくみじめな女がほかにもいるのにおどろいた。

私と同じ境遇の人が、何十人もこのテントの中にいることがわかると、自分だけが一番不幸であると考えて、悲惨な境遇の自分を、あまりに卑下しすぎていたことに気づいた。

しかし、けっして私の一家は幸福ではなかった。

医者にいくのを嫌がる正彦の首っ玉をつかまえて、はっていく百メートルの道は、非常に遠かった。

「正彦、さあ泣くのはおやめ、泣くとお婆ちゃんのところへ帰れないよ。」

正彦にこういいながらはっていくと、前からいそぎ足でやってくる男がいた。

こういう場合、私はつとめて顔を見られないようにしていた。すれちがったその男は、

「なあんだ、あんたか。」といって立ちどまった。

“あんたか。”という言葉がいやに気にさわったので、見上げるとかっぱ親父であった。

嫌なところで、嫌な人に会ったものだと思ったが、私には黙っていられないわけがあった。

「何だ、徳島さんか。このあいだはどうもありがとう、正広を山の中に捨ててくれて。」

私ははじめから喧嘩をするつもりで言ってやった。

あの最後の晩、かっぱ親父は予期したとおり、正広を山の道におきざりにして、逃げたのだった。 |

はって医者に行くところで、かっぱ親父に出会った。

|

正広が大声で泣いていると、老人が手を引いて道まで出てきて、アメリカ軍のトラックにのせてくれた。

「どんなお爺さん?」と正広にきくと、

「頭の白い、ほら正彦ちゃんを牛車にのせてくれた人さ。あのお爺さんだよ。」といった。

正広がトラックにのると、「おにいちゃん。」といって正彦がよってきた。

二郎ちゃんも一緒にのっていた。

「そしてそのトラックが一番おしまいに、道に赤ちゃんをおんぶして死んでいたお母ちゃんを、見つけたんだよ。」

なるほど、あのときは、私は確かに死んでいた。

正広からこの話をあとからきいて、私は今度かっぱ親父に出会ったら、かみついてやろうと思っていた。

私はもうけっして許してやれないという目つきで、かっぱ親父をにらみつけてやった。

「ふうん、ずいぶん重い小僧だったよ、あいつは。」

かっぱ親父は鼻の先でせせら笑っていた。

「なに! かっぱ親父、あんたはそれでも人間か!」

私は、もう言葉なんかどうでもよかった。

立ち上がって、かみついてやろうと、いざりよっていった。

「汚い! 乞食女め! だれが、乞食女の餓鬼なんか背負ってやるもんか。」

かっぱは一歩大きくとびさがっていった。

「ちくしょう。」

かっと頭に血がのぼると、両手にいっぱいつかんでいた石をもったまま、かっぱにむかって、かぶりついて行った。

どこかにさわったら、そこを食いやぶってやろうと。

しかしかっぱは、ぴょんとはねてうしろにさがって言った。

「いざりの乞食女が、いざりの餓鬼をつれておでかけというところか、いいざまだよ。」

「ちくしょう!」

歩けない私は、せめてもの恨みをこめて投げつけた石が、かっぱにはあたらずに、大粒の雨のようにぱらぱらとちってしまった。

2 議政府(ぎせいふ)に到着 top

開城の収容所には、毎日のようにおびただしい避難民がはいってきた。

自分のあのときの姿を、再びまのあたりに見るようで苦叱った。

五日間ぐらいこの収容所にいてから出発することがきまった。

私の足は、まだ治っていなかった。むしろ足の裏が全面に化膿して、看護婦も顔をそむけるほどであった。

けれども私は早くかえりたかった。一日も早く故郷の土地をふみたかった。

それには一つの大きな理由があった。

咲子が熱をだすようになり、下痢がいよいよはげしくなってきたことであった。

あの山を越える道中、大豆のかんだのを口移しで飲みこませ、生味噌を水にとかして飲ませてきたことが、生まれて満一年にしかならないこの子に、どんなに悪かったかはわかりきっていたが、私にはそれより方法がなかった。

そしてここへきても乳がでないから、コウリャンのかゆをすすらせなければならなかった。

咲子を生かすも、殺すもそれは故郷にかえる速度によってきまると思われた。

私は牛のわらじの捨てたのを右足にくくりつけ、左の足には誰かの捨てた緒(お)のないぞうりをくくりつけ、正彦を小脇にかかえ、左手に杖をついて、出発する団体にむりやりに加わった。

開城駅までの二キロはつらかった。

しかし、うしろから追いかけられるものはなにもなかった。ただ、人に見られるのが悲しかった。

貨車にのった。

膿と血が、包帯からにじみでて、くくりつけたぞうりをどす黒く染めていた。

汽車は京城(ソウル)を通過した。

日本人世話会が駅頭にでていて、足袋と若干の乾パンをおけてくれた。

私の周囲には一人も知っている人はいなかった。

崎山さんも、大地さんも、佐藤さんもどこかへ入り混ってしまってわからなかった。

夕焼けが左の窓を真赤にそめていた。蒸し暑い貨車の中へ、さっと夕焼けの日がさしこんできた。

これからいくらか涼しくなるのだろうと、そとを見ていた私は、突然、とびあがるほどおどろいた。

「汽車は北上しているんじゃあないの? 汽車は北にむかって走ってるわ!」

私は夕日が汽車の進行方向の左の窓からさしこんでくるのを見て、突然汽車の進行方向を知ったのだった。

おそるべき北上、いったい私たちはどこへやられるのだろう。

私は夕日の窓にむかって叫んだ。

「この汽車はどこへいくんですか!」

しかし、私の周囲の人は落着いていた。私が急にさわぎだしたのが、いかにも変だというような顔をしている。

「奥さん、奥さん、汽車は議政府へ行くんですよ。」

私のかたわらの男が教えてくれた。

「議政府ってどこですの?」

「京城からちょっと北にあたる、京城から元山へいく途中ですよ。」

「どうしてそこへいくんですか。」 私がおこったようにきくと、

「どうしてって、議政府へいくつもりで汽車にのったんでしょう。」

「いいえ、私はちがいます。私は釜山へいくつもりで、のったんです。」

「だから、いいんじゃあないですか、へんな奥さんですね。」

周囲の人がどっと笑った。私はいよいよわからなくなった。

「奥さん、開城がいっぱいになって収容できなくなったでしょう。

だから議政府の収容所に先着順に移動させて、釜山の船の都合がつくまで、待つんですよ。」

何だそうだったのか、よほど私はどうかしている。

私はもはや団長ではないから、行く先々のことまで心配しないでいい。

だからといって、こうぼんやりしたんでは、とんでもないことが起こるかもしれない。

開城についてから、はりつめていた精神の糸が確かにたるんだに違いない。

まだまだ故郷は遠い。しっかりしなければならない。

議政府の町の上には大きな月がかかっていた。

テントまで三キロぐらいあると聞いたが、よい月夜だし、どうせ一晩かかれば着くにきまっている。

私はいまはもう恐ろしいものはなかった。

私は安心しきって月の道をテント村めざして、足にくくりつけた牛のわらじと人間のぞうりに苦笑しながら、正彦を小脇にかかえて、ぽっくりぽっくり歩いていった。

私が落着いていると、子供たちもさわがない。米軍のジープが通るたびに、声をあげたりしていた。

3 コンビーフの缶詰 top

議政府のテント村には五十個ぐらいのテントがならんでいた。

医療設備は開城より完備しており、食事がすばらしくよかった。

コウリャンの暖かいご飯が、樽にいれていくつもいくつも運ばれてきた。

私たちは終戦いらい、初めて腹いっぱい食事をした。それでもまだ、残して捨てるほどの配給量であった。

私たちは開城でかゆを食べて、胃をならしておいて、ここで本当の飯にありついたから、おなかには絶好であった。

開城でいきなりこの給与をうけたら、凍えた人をいきなり熱い湯にいれるような、危険なものであったに違いない。

ところで議政府の給与はこれだけではなかった。

わかめの浮いたみそ汁が配給され、それにくわえて一日おきに、コンビーフとヤサイサラダの缶詰が一ポンドずつ配給された。

私はひかっているコンビーフの缶をあけて、ふるえつくように食べた。

正広も正彦も夢中で食べた。咲子にさえもかんでやった。

それがいけなかった。

一ポンドの缶詰をぺろりと食べて空缶をながめていると、胃の中が妙にむかむかとしてきて、便所までいかないうちにほとんど吐瀉(としゃ=食べた物を吐く)してしまった。

正広も正彦も吐いてしまった。私たちの胃には、この過ぎた栄養分を吸収するだけの力がなかったのである。

吐いている人は、ほかにも大勢いた。

私たちのような、かっぱ親父のいう乞食女や、乞食の子のような哀れな人たちだけが吐くのであった。

ちょっとしたかっこうをしている人、すくなくとも満足に履物をはいている人は、けっして吐きはしなかった。

それから私は、コンビーフと野菜サラダとを交換してもらって、毎日たのしい食事をとった。

子供たちは、もう食べ物のことはいわない。満足したように昼寝をしていた。

しかし、私はここでも失敗した。いままでかわいそうだったから、腹いっぱい食べさせたのが悪かった。

衰弱しきっている胃と腸が、謀叛をおこして、子供たら三人は、そろってひどい下痢になった。

私までいじきたなく食べたのがたたって、下痢をはじめた。

診療所の医師は顔をしかめて、

「食べさせれば口から吐き、口から吐かなけりや下からだす。

しょうがないなあ、すこしは自分の体のことを考えなけりや。」

しかし私たちはそんなことにおかまいなしに、食べられるだけ食べて、勇敢に下痢をしては、医師に薬をもらいにいった。

「栄養失調って知っていますか、奥さん。」

医師はこわい顔でいった。

「栄養失調ってやつはね、食べても食べても栄養を吸収しないで、かえって、胃腸が衰弱していくんですよ。

栄養失調の下痢が始ったら、第二期と心得なくちゃ。

子供なんか、昨日まで元気で食って下痢してたやつがころりといきますよ。」

これで私は目をさまし、子供たちにも、私にも食べさせない努力をはらった。

今度は子供たちが承知しなかった。

目の前に、自分たちの分け前があるのに食べさせないから、どうしても承知しなかった。

正彦は朝よく泣いた。

「お母ちゃん、目があかないよう。」

私たちは朝起きると、目脂(めやに)でまぶたがしっかりくっついて困った。

ずいぶんしみる目薬をさしてもらったり、子供たちの体の傷やおできに紫色の薬などをつけてもらって、D・D・Tや予防注射をしているうちに、四、五日たってしまった。

そして釜山(プサン)にむけて、出発と決定した。

今度こそ間違いなく汽車は南下した。

夜が明けると、汽車の進行方向にたいして、左から太陽はのぼった。まさしく汽車は南へ走っている。

4 貨車の中の公衆道徳 top

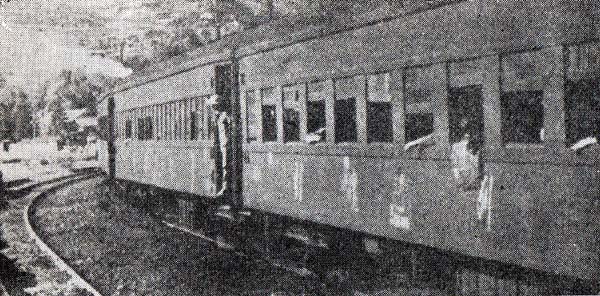

|

満州から錦県に到着した貨車の引揚げ列車

|

貨車にのると雨に降られるものと決められているように、私たちののった汽車は雨の中をゆっくりゆっくり走っていった。

ところどころに雨のもる貨車の中に、ぎっしりつめこまれて、むせかえるような熱さと、べちゃべちゃするような湿気に悩まされている日本人の間には、またいつものような個人主義と、極度に人をきらう嫌悪感とがごっちゃになって、たがいに目でにくみ、心で猜疑(さいぎ)して、人間の根性の底までさらけだしたまま、うじ虫のようにうごめいていた。

正広と正彦は、出発のまえからひどい下痢であった。

貨車は無停車のままはしるので、当然パンツを汚してしまうのである。

それが空気の循環の悪い貨車の中だから、たまったものではない。

臭気が貨車の中に充満して、なかなか消えないのである。あちらこちらから、

「臭い、臭い。」と不平をいう。

私は、「すみません、すみません。」と、身を小さくしてあやまっているが、その非難がだんだん大きくなると、とても自分一人では食い止めることができなかった。

「正広ちゃん、七つにもなって、何ですか。」私は大きな声をだして、正広をしかり、目をいからせた。

私の筋むこうに一団の家族がいた。年頃の娘を三人つれた夫婦であった。この男がもっともひどく私をせめた。

「なんとかなりませんか。臭くって、みな迷惑してますよ。え、早くなんとかしなさい。」

「すみません。汽車が駅へついたら、すぐきれいにしますから。」

「汽車が駅へ着くって、いつのことかわからないじゃないですか。なんとかしなさい、人の迷惑をすこしは考えたらどうです。」

「はい、でもこの子のパンツは、このはいているもの一枚しかありません。 これを捨てたら、もうはかせるものがないんですの。すみません、我慢してください。

駅へついたら洗ってきますから。」

「わからない人だねえ、私はそんないいわけをきいているんじやない。

あんたいったい公衆道徳っていうものを、知らない人だね、え!

人の中で子供にくそをやらせて、しゃあしやあしているなんて、よく、お母さんらしい顔をしていられるもんだね。」 |

貨車の上では、子供が下痢をしているため、

臭いと言って周囲から非難された。

|

この男はそういって、自分の奥さんのほうをむいて、そうだろうというふうにあごをしゃくり、娘たちのほうをむいて、

「見ろ、あの女を。」といったふうな、極度に軽蔑した態度をしめしていた。

三人の娘はこっちに大きなお尻をむけていて、そのお尻をいかにも汚いものでもよけるように持ちあげて、および腰になったまま、にがい顔をして私を見つめていた。

私はその娘の目を見ると、おさえつけていた激しいものが、せきをきったように、どっとあふれて出た。

「わからない人はあなたじゃないの。私たちは初めからこんなにみじめではなかったんです。

私が今こんなに困っているところを見て、みんなで軽蔑してみんなでいじめつけて、それがあなたの公衆道徳ですか。

私はこの子の汚れたパンツを丸めて捨てて、新しい乾いたものに取換えてやりたいのはやまやまです。

私だって、私だって、殺されるように苦しい思いをしているんですよ。

みなさんに気がねして、ごらんなさい。この子も、こんなに小さくなっているじゃありませんか。

どうしたらよいの? どうしたらよいか、私に教えてください。」

その男は黙ってしまった。そして横をむいて、一番大きい娘にいった。

「文子、お前のなにかをくれてやれよ。」

その娘は、ごそごそと、大きなリュックの中をさがしはじめた。

「まってください。そんなもの、私はいただきたくはありません。

あなたなんかに、死んだって恵んでもらうもんですか、私は乞食じゃありません。

もしあなたにほんとの公衆道徳があったら、黙って臭い匂いをかいでいなさい。」

私は涙の中にこれだけをいうと、自分の責任のように、せつない顔をして、私を見上げている正広にいった。

「正広ちゃん。いいんだよ、いいんだよ、今に汽車がとまったら、きれいに洗ってあげるからね。」

そういって泣きふしてしまった。貨車の中はしずかになった。

全部の人が私を見つめている複雑な批判の下で、私は子供をつれている悲哀をつくづく感じた。

「私も不幸だ、子供たちはもっと、もっと不幸だのに。」

5 釜山(プサン)にて top

八月二十六日の夕方、暮れかかっている釜山の埠頭に、貨車は最終点のブレーキをかけた。

海がすぐ鼻さきに見える大きな倉庫の中に、むしろがしいてあった。

寝る場所がきまり、夕食が配給された。白米のかゆの中に、大根が大きく切りこんであった。

どんな味だか覚えていない。私たちは飢えた犬のように食べて、むしろの上に一夜をあかした。

晴れたよい日。

目の前には海がある。大きな船が二艘浮いている。

船員の白い服まで、よく見える。私は子供たちを連れて海岸にいった。

埠頭のコンクリートの上に洗った物を乾かしておいて、子供を一人ずつ裸にして、痩せ細って腹の突き出た体の垢をおとしてやった。

あの恐ろしい苦労が二度と再び来こないように、すべては垢とともに、海の水がもち去ってくれるように。

昼過ぎになって大きな船から梯子(はしご)がおろされ、煙突からうす黄色い煙かさかんにはきだされ、にわかに船の上を動く人の影がおおくなると、私はいままでにない胸のときめきを感じた。

「正広ちゃん、正彦ちゃん、あのお船にのって、いよいよ日本へ帰れるんだよ。ほら、あの広い広い海を越えて。」

子供たちは、目の前の初めて見る汽船に、ただ感激の目を輝かせていた。

「咲子ちゃん、ほら、あのお船にのるんだよ。」

私はだいている咲子に船をさししめしたが、咲子のひとみは放心したように、何のうごきも見せなかった。

私たちはD・D・Tの消毒をうけて、いよいよ乗船ときまった。

長い列のさきがすこしずつちぢまって、やがて自分の前にタラップが現われた。 船員が手を貸して、子供たちをひっぱりあげてくれた。 |

釜山(プサン)から日本へ向かう引揚船

|

船倉へおりる梯子を一段ずつおりながら、見ると足の下には大きな空間があって、それが途中で二段にしきられ、船の腹の中に、ばかに天井の高い立派な二階だてができていた。

貨物船の船倉を二段にしきったのであった。

私は、上段のほうへ位置がきめられた。

「もう、歩かないでいいんだ。」と思うと、急に力がぬけたようだった。

出発用意のドラがなりひびいた。

みな甲板に集っていた。やがて、ボーと高く長く汽笛がなって、船は岸をはなれていった。

涙を流す者、あてもなく手をふる者、なにか叫ぶ者、人によりいろいろの表現はあるが、みな一つの生きてきたという感情の興奮で、さわいでいるのだった。

私にはべつに涙を流すような感情はわきでてこなかった。

しずかに右足につけていた牛のわらじと左足にくくりつけてあるぞうりをといて、ぽんぽんと海の中へほうりこんでやった。

とてもよい気持ちであった。

裸足になると、包帯を通してすぐ、甲板の暑さがしみてきた。

私は、もう二度と見たくない山々をあとにして、船倉に入って横になった。

6 太った藤原とやせた藤原 top

息のつまるような夢の中にもみくちゃになって、頭の中にいっぱいにはびこっている、もやもやした糸のようなものが、やがて規則正しい振動に整理されていくと、自分は確かに乗り物にゆられていることが、ほのかに自覚できる。

重いものにおさえつけられて、息ができないほど苦しい。

起きあがろう、起きあがろうともがいているうちに、すこしずつ、その程度がうすらいでいって、ふうっと胸いっぱい深く呼吸をした。

「ああ、朝がきたのだな。」と軽く感じながら、初めて深い眠りに入っていった。

船は日本の港についていた。博多港であった。

何よりもまず、日本の姿を見なければ。船倉の梯子をよじのぼって私の見たものは、港いっぱいに浮いている船であった。

朝は、まだ早く博多の町は朝もやの中にしずかであった。

日本へついた証拠には、青々とした、みどりの松や、黒く木のしげっている山が見えている。

そこには、戦争に負けた日本はなにも見えなかった。しかし目を転じて港内を見渡すと、みにくくどてっ腹を引っくり返して、沈んでいるいくつかの船があった。

そして博多の町の煙突からは、煙らしいものは立っていなかった。

湖のようにしずかな博多港の岸壁から、一艘の、赤十字の旗をたてたランチが、私たちの船にむかって走ってくる。 どこまでもひろがっていく波紋の中心から、ぽんぽんと心良い音が聞えてくる。

|

博多港についた引揚げ船。他にも引揚げ船が次々到着してきて、

混雑と帰国手続きのため、20日間船で過ごした。

|

引揚げ船の中。各自ごろごろして時間を過ごしている。

|

ランチは船腹に横づけになり、まもなく真っ白い上着をきた看護婦が、四、五名タラップをさっそうとあがってきた。

真赤な唇とパーマネントを、いく年も見たことのない者を見るように、多くの人の目が見まもっていた。

一陣の風をまきおこして、彼女たちはテントの中に入っていった。

あとには、たえて久しかった女性のたしなみの匂いを残して。

私たちはその匂いの中に、新しい日本の女性をかぎだそうとし、そして女性としての自分の姿を思い出したように、振り返るのであった。

検便(けんべん=赤痢にかかっていないかのチェック)であった。

テントの中で、一人ずつ四つんばいになる嫌な時間をまっている行列は、甲板の上をうずをまして、そのしっぽは船倉の中まで続いていた。

左側の男の列のほうで、大声でさっきから話をしている人がいた。

その話の中に、「エンキチ」という言葉がしきりにかわされていた。

私は心の奥のほうで、あからめていた夫のことが浮かびあがってくると、耳をそばだててこの話をきこうとした。

どうやら話のようすが延吉から帰ってきた人の話らしい。

それは、何か武勇伝らしく話しているところをみると、あるいは脱走してきた人かもしれないと、その人のよごれきった軍服と、まっ黒い顔から想像した。

検便がおわって、ランチが軽い波の余波を船の横っ腹にどぶんどぶんとよせながら遠くに去ると、甲板の上はまたいつものとおりに、雑談と洗濯と片隅にしきられている炊事場の蒸気の音とて、ごちゃごちゃになっていた。

私は毎日、その黒い顔の男をさがしてあるいた。

四日めの朝、その男がロープをかさねた輪の上に腰をかけているのを発見した。

「ちょっとおたずねいたしますが、あなたは延吉からお帰りになったんですか?」

その男は私の顔を、うたぐるように見ていたが、

「で、何か?」と、ロープの上からおりてきた。

ずいぶん背の高い男であった。私はその男に、威圧されるような位置に小さくなって、

「実は、私の夫が延吉へつれていかれたんですが、もしかすると、あなたがご存知ないかしらと思って。」

「そうですか、それは。」 男は急にやさしい顔になった。

この男は元軍人であって延吉の収容所にいれられていたが、自動車の技術がものをいって、八路軍(中国の抗日軍)の自動車の修理工場に働くようになった。

そこを解放されてから、単独で豆満江(とまんこう)を渡り、さらに引き揚げの日本人にまじって無事三十八度線を越えてきたとのことであった。

「八路軍には、ずいぶん日本人がいましたからね。

で、あなたのご主人が、八路軍の病院にいたのはいつですか?」

「二月ごろまでは、そこにいたことがはっきりしていますが。」

二月と。はあ、私が八路軍に入ったのが五月ごろでしたがね。なんていうんですか、あなたのご主人の名前は?」

「藤原っていうんですの。」

「ええ? 藤原! 知っていますよ、よく知っていますよ。あの人があなたのご主人ですか。」

その男は大きな声をあげた。

「ご存知でしたの、それで、それで、藤原はなにをしていましたか。元気でしたか、何かいっていましたか?」

「そんなに、たてつづけに、聞いたってこまりますよ。

藤原さんという人は日本人のあいだではよく知られていましたよ。

特別待遇でしたからね、その人は無電台につとめていましてね。

腕にこう白い腕章をまいて、司令部なんぞに、よく出入りしていましたよ。

食堂だって八路軍幹部の人たちと一緒だったし、私たちが油だらけの姿でいるのに、さっぱりした服装をしていましたよ。

あの人はずいぶん太った人でしたね、歩くときに、ふうふういってましたよ。」

「ちょっと、藤原は痩せていましたが。」

私は宣川の丘で、最後に見送った夫のやせた姿を思いだして、いった。

「痩せていた? とんでもない。相撲取りのように太っていましたよ。

顔なんか、こんなに大きくて、また、給与も、よかったには違いないがね、

日本人で太っている人は、あの人ぐらいだったろうな。」

夫が無電台にっとめたのはなっとくがいく。

無線技術や機械のことはよく知っていたから、あるいはそうした職場をえらんで、生きているのではないかと私も想像してした。

でも太っていたということは、変であった。夫ではないかもしれない。

私はその太った藤原という人と、なんとかしてむすびつけようとした。

「その人とお話しになったことがありますの?」

「いや、とてもいそがしくて、またやたらに無駄話なんかしていたら、ひどいめにあいますからね。

宿舎も違うし食堂も違うし、便所でときどき顔をあわせて、暑いねというぐらいが関の山でしたよ。」

いよいよ夫だという証拠がうすらいできた。

私は二人の話を、のびあがるようにしてきいている正広、正彦を振り返って、最後のこころみをしてみせた。

「この二人の子供のどちらかと、似ていませんでしたか?」

私はその男の顔を、あらゆる希望を賭けて見つめなから、子供たちを前に押しだした。

「そうですね、そういえば、この子にちょっと似ていたかな、感じがねえ。」

正彦の頭の上に手をおいていった彼の言葉は、確信のないものであった。

その後、私はその男と甲板で会うたびに、藤原という人物の特微をきいてみた。

歩くときに足をひきずるような特徴はないかとか、考えこむときにあごにつっかいぼうするくせがないかとか、しかしその男の記憶はあいまいであった。

発疹チフスのあと、太る人があったかどうかを、きいてみた。

たいてい、死んでしまったから知らないと答えた。

それでも私は、あきらめられなかった。毎日一度いく船医のところできいてみた。

「発疹チフスのあとは、太るものですか、先生。」

眼鏡をかけた船医は、ピンセットで、ガーゼを挟む手をやめていった。

「太ることもあるでしょう。栄養さえよければね。

発疹チフスにかぎらず、すべて大病したあとに十分栄養をとれば太りますよ、なにか?」

船医は私の顔をさぐるように見た。

私は前が明るくなった思いで、八路軍にいた夫のことと黒い男からきいた話をした。

「どうもその人は、あなたのご主人らしいですね。

特別の給与を受けていたということと、何か重要な技術をしていたというのが、あなたのご主人の生きていてよい、大きな要因になる。

ご主人は、二人のお子さんのうち、どちらに似ていますか?」

「だれでも正彦、この子ですが、これに似ているといいますの。」

私は椅子に座って、足をぶらぶらさせている正彦の頭をなでてやった。

「で、その黒い顔の男は、最初この子を見て、感じが似ていろっていったんですね。

うーむ、やっぱり、その藤原という人物はあなたのご主人の藤原さんと同一人物に違いない。

おい君、君も探偵小説がすきだが、この問題をどうさばくかね。」

船医は回転椅子を半分うしろにまわして、大学生の服の上に白衣をきている助手にいった。

「まだ決定的たかが、が見つかりませんわ。私はその二人は別人に思います。そのわけは……」

助手が前にのりだしたとき、

「もしもし、私はいつみてもらえるんですか。」と、かん高い女の声がうしろでひびいた。

私は自分のことで夢中になっていて、つぎの患者がきていることに気がつかなかった。

「はは……、この解決は明日としようか。」船医は大きな声で笑った。

独り言のように笑う船医をあとにして、私は船倉におりていった。

正広に留守をたのんでおくと、甲板に出るのもつかれるらしく、よくごろごろ寝ていることがあった。

私は正広が眠っていれば、太った藤原と夫の藤原とが、同一人物であると心で賭をした。

眠っていてくれればよい。

そっとおりていく梯子段のあいだからのぞくと、正広は、隣の人が何か食べているのをじっと見ていた。

7 子持ち女 top

私たちは三番船倉にいた。

鉄板の船底に何かの草でつくったアンペラ(植物の茎で編んだむしろ)がしいてあり、その上に四人がごろ寝していた。

ガランと広い船倉の空洞を三段にしきって、私のところから寝たまま天井を見上げると、昼夜ぶつとおしにうす暗い電灯が、高いところについていて、その光だけが私たちの生命の頼りのような気がしてならなかった。

私の右隣には目つきの悪い夫婦。左隣には二十二、三の独身の女がいた。

その周囲には、よくどなる男や文句をいうばあさんや、子供をつれている私のようなみじめな母親もいた。

終戦後、いままでずっと私は夜がくるのをおそれていた。

北朝鮮にいたころの夜とこの船の中の夜とは、恐ろしいものの対象こそことなっていたけれども、夜のとばりがおりてくると、私の気持ちはいつもいらいらしてくるのであった。

そしてデッキにあがって涼んでいた船倉の人々がおりてきて、いよいよ寝るころ、もう夜半がだいぶすぎたころから、私の神経はとがりだすのである。

「うるさいぞ! なぜ子供を泣かすんだ!」この罵声をきくのが、こわいのであった。

正彦と咲子は、全身おできだらけであった。

三十八度線を越えてきた子供たちの多くは、このおできに悩まされていた。

栄養失調の症状の一つであった。

体中にできたこのおできには、大きなかさぶたができて、それが夜になって静かにしていると、たまらなくかゆくなるらしい。

無意識に体を動かすと、そこがアンベラ(むしろ)とすれて、かさぶたがとれる。

そのたびに、「ぎゃっ。」と、いう声をあげるのだった。

頭のおできのかさぶたの上にかさぶたができて、そこがすれて破れるのであった。

私は両手で二人の子をだきよせて、その口を胸にあてるようにして、声をたてさせまいとする。

子供たちはやっと落着いてうとうとすると、今度は化膿した傷口からでた分泌物が、アンペラにくっついてしまって、寝返りでもするときに、そこがまたはぎとられるので、前よりもはげしい叫び声をあげるのだった。

「うるさい、なぜ子供か泣かすんだ、そんな子の口、ぬってしまえ!」

こんな暴言は何回となく泣いていた。こうして、私はいくども夜を明していた。

一日二回、かゆが配給された。六才以下の子供は半量ときめられた。

したがって私の家族は、四人で三人分しかもらえなかった。

その全部の量は、ちょうど私が最後までもってきた財産の、飯ごう一杯に相当していた。

みんな飢えていて、食べることしか考えていなかった。

子供たちが食べおわった飯ごうに、指を突っこんでなめるのを見ていながら、私はひとり分、頭をはねられていることに対して、むらむらするほどくやしくてたまらなかった。 |

引揚げ船の中では子持ちは嫌われ差別された。

子供の食事の量は減らされ、雑誌も

汚れるといって見せてくれなかった。

|

いったい六才以下は、半分にして配給するというようなやりかたは、いままでないことであった。

開城でも議政府でも釜山でも、南朝鮮の引き揚げ者収容所の中でも、頭数一人に対して一人の量をもらっていた。

ところがこの引揚げ船の中では、六才以下は半分である。

そういうことをだれがきめたのか、船の中の引き揚げ者の自治で取りきめてあるのか、それを確かめるまではどうしてもわりきれないものが、私の気持ちを食事のたびにかきたてていた。

朝の食事がおわった。

甲板で飯ごうを洗って帰ってきて、ほんのしばらく休息に、ハッチから出たり入ったりする人を見上げていると、一人の男が小脇にいっぱい本をかかえて梯子をくだってきた。

引き揚げ援護局から送られた、日本の雑誌であった。

本は各班にわけられ、やがて私の班にも配給されてきた。色の黒い、班長さんとよんでいる男がいった。

「よごさないように回覧してください。」

そういって、一冊ずつ人のあいだをぬって、配って歩いていた。

「すみません、私にも一冊貸してください。」

班長は私の顔を見おろして、

「だめですよ、子持ちには貸せません、本を汚すからだめです。」

そういって、ぷいと横をむいてしまった。

「班長さん、一ちょう願いますかな。」

隣の男が手をだして、一冊もらった。私はとても我慢ができなかった。

「子供には注意しますから、ぜひ、お貸し願いたいのですが。お願いします。

私は本が読みたくてたまらないのです。」

班長は、いよいよ軽蔑の色をうかべて、

「奥さん、本はだれでも読みたいんですよ。

あなたはね、本を読むひまがあったら、まず、自分の子供を泣かさないようにするんですね。

あなたがこの班にいるために、みんな、どのくらい迷惑していますか。夜は眠れない、それに臭い……」

「臭いんですって?」

「臭いですよ。あなたの子供さんは、始終、下痢をしつづげているんじゃあないですか。

人の迷惑も考えなけりゃあねえ。そうでしょう。」

班長は、私の隣の男に目を打けた。隣の夫婦はうなずいている。

「臭いのは、私の努力がたらないかもしれませんが、本はどうしても貸していただけないんですか。

船倉長がそう決めたんですか。」

私は班長に食ってかかった。

「もちろんそうですよ。そんな目をする前に自分のことをよくお考えなさい。」

私は班長のあとを目で追いながら、しぜんにわきでてくる涙をかみしめて、子持ちだという理由で一年間、人に嫌われとおしてきた自分の姿を振り返ってみた。

そして日本へ上陸して、ぶじに故郷につくまで、いな、それからも子持ちいう理由で人に嫌われるかと思うとぞっとした。

「おすみになったら、貸してくださいませんか。」

私は隣の男に小声でたのんでみた。

「家内が読んでからね……。いや、子供のある人は後回しだそうですから……」

いつもするように眉間にしわをよせて、そういうとのぞきこまれて損をしたように、ぐいっと本を手元にひいてしまった。

「貸してくださらないっていうんですのね、いいですわ。」

私は咲子をそこにおいて、よろよろと立ち上がると、中段の奥にどっかと座っている眼鏡をかけた船倉長のところへ、梯子段をのぼっていった。

「どうして、子持ちに本を貸していただけないのですか?」

私がこれをいきなりきり出したので、船倉長は眼鏡越しに、じろりとするどい視線で私の体をながめまわしたあと、

「何のことをいっているんです?」

私がいきさつを説明すると、

「そうですか、善処します。」それだけであった。

私はその目を見て、誠意のある答えでないと思った。

私はここまでやってきて、周囲の人が経過を見守っている前で、どうしても引取りたくないような、すてばちの気持ちでぐらぐらしてくると、つい、言わないでもいいことを、しゃべりまくってしまった。

「……おそらくあなたは、自分のことだけしか考えていないんでしょう。あなたは、あなたと関係ある女子供のことしか考えないんでしょう、一体どうするつもり何ですか……」

「どうするつもり? さっきもいったでしょう、善処するって。

子供に対する配給量の決定について、善処したいと思います。」 |

筆者は船倉長のところへ不満を言いにいったが、

彼を怒らすだけのことであった。

|

「善処って、どうすること何ですか。」

「善処って、善処することです。」

「それだけではわかりません、もっと具体的にいってください。」

「うるさいっ!」船倉長はついに怒ってしまった。

私が帰りかけると、うしろで大きな声でいっていた。

「あの女は気違いか。汚い女だな、背中が破れて穴があいている。」

私は、これほどの侮辱をうけたことがなかった。女にとって汚いといわれることほど、悲しいことはなかった。

それに私のこれしかない一枚のブラウスの破れを見て、嘲笑する男の声は、私のいままでに経験した人生のうちで、もっとも残酷な声であった。

私は、あまりのくやしさに涙もでなかった。

その声をうしろにききながら、ぶるぶるふるえて立つていた。結局、私は何の得ることもなかった。

博多港に船が二十日間停泊している間、ついにかゆの配給量をぶやさなかったし、雑誌も手にとることはできなかった。

むし暑い船倉の中でふと、こんな会話が聞えた。

「あなた今夜もいくの?」

隣の独身の女が、二、三人おいてむこうの女に声をかけた。

「ええ、いこうと思ってるの。」

「おもしろい?」

「おもしろいわ、あなた船員さんの部屋って知らないでしょ。

ベッドに白いシーツがしいてあって、毛布がちゃんとあってね。

それに、部屋の中でもちゃんとご飯がたけるんですもの。」

ちょっとかわいいところのある、まだ子供子供した娘さんが、声高にしゃべっていた。

この人も一人で引揚げてきたらしい。

「どうやって船室でご飯をたくの?」

「電熱よ、電熱に飯ごうをかけておくと、ぶくぶく白い泡をふいて、きれいなご飯がすぐできるのよ。

それに缶詰がね。あの鮭缶って、おいしいわね。

あの色ったらないわ、口紅のように赤い肉が、いっぱいつまっているんだわ。」

「あなた食べたの?」

隣の女は、つばを、ごくっとのみこんで、きいた。

「ええもちろん、ご飯の上において、お醤油をかけて、こういうふうにかきまわして……」

たまらないほどけっこうな話であった。

「今度、私もつれていってくれない?」

「そうね、でもこまるわ、だって一人でいくって約束したんだもの。

それにね、船員さんの部屋ったら、小さいでしょう、そんなに大勢いけないわ。

今夜は日本で流行している歌を教わりにいくの。」

「いつかつれていってねえ。」

「え、いつかね。」

「きっとよ。」

その女が梯子段をのぼりつめ、ハッチから姿が消えると、にわかに夜がおとずれたように暗くなってきた。

私は、暑いけれども我慢して暗い船倉に横たわっていた。一枚のブラウスをぬいで、上半身丸裸になった。

そうして、胸の上に一枚のおむつをおいて眠るのであった。

この、ブラウスの背中には、大きな穴があいている。

これ以上、大きな穴をあけたくなかった。

まもなく上陸して噂にきくと恐ろしいほど混乱した日本の汽車の中で、また幾日かすごされば故郷へは帰れないそうだ。

この一枚のすっかり生地のいたんだ上着が、私の晴れ着であり、私の上半身をかくすすべてであった。

だから夜だけでも、大事にしておこうとぬぐのである。

背中がアンペラにぺたりとくっついて、そこに汗がにじみでてくると、自分の体が捨てられたもののように、みじめに思えて涙ぐんだ。

私はほとんど一時間か二時間おきに目をさました。

正彦と咲子を便所につれていくためであった。二人とも、下痢をずっとし続けていた。

それに私にはおむつがたった四枚しかなかったから、ちょっとでもしくじれば、臭い匂いを周囲の人にかがせねばならない。

正彦は人をはばかるような小さい声で私をよんで起こしてくれた。

こんな小さい子を、それまでいじけた気持ちにさせるのはかわいそうだったが、大きな声をすると私に叱られるので、いつのまにか悪いことでもするように、私の目をおそるおそる見ているのであった。

私はいそいで起きあがり、眠っている咲子を裸のままで背負って、正彦を横だきにして、長い梯子をのぼっていった。

正彦と便所にいっているあいだに咲子が泣いたので、ひどく近所の人に叱られたことがあって以来、私は毎晩すくなくとも四、五回はこんなかっこうで梯子段をよじのぼらねばならなかった。

三十八度線を裸足で歩いてくれた正彦の足の裏は、ひどく化膿していて歩けなかった。

私の足の裏もそうだった。

急に立ち上がったので、ふらふらする頭の中へ、きりを差しこむように足の裏から痛みが伝わってきて、梯子段の中途で何回も、奈落(ならく=地獄)の底へおちこむような幻想(げんそう)にとらわれることがあった。

やっとの思いで甲板にでて、便所にいった。夜だから便所の番人の男がいなかった。

「女子供は便所を汚していけないから、よけいに掃除当番を割当よう。」などといじわるをいう男もいなかった。

十二時はすぎて、もうつぎの日に入っているのかもしれない。

くらい甲板の上から陸のほうを見ると、博多の港に浮いている船の信号灯が、気味がわるいほど赤くひかっていた。

デッキのすみのほうに、一組、二組男女の影があった。何の気なしに目をやったとき、ちょうど雲間から月がでて、隣の女の横顔をぼんやりうつしだしていた。

二人の膝の上にかけた毛布が、月の光で青白くひかっていた。

マストに今日もまた、あの旗がかかげられた。

風にはたはたゆれている色のあせたその旗は、陸地から死骸を取りにくるボートを呼ぶ信号旗であった。

デッキに集った引揚者たちは、その旗をあおいで、

「誰か、また死んだんだな。」とつぶやく。

やがてエンジンの音とともに、一艘の小型のボートが船に横づけになると、ううんうん、がらからっと起重機が音をたててさがっていって、水のしたたるボートをそっくり甲板へもちあげた。

子供たちは、これをおもしろそうにながめていた。

やがて、石油箱ぐらいの箱がはこぼれてきて、ちょこんとそのボートにのせられた。

「今日もまた、子供なんだね。」

死んだ子供は、今日で幾人めだったか覚えていなかった。

博多まできて死んでいくかわいそうな子供たち、その子供たちもおそらく体中がおできのかさぶたで、おおわれて死んでいったのだろう。

荒けずりの木の箱にいれられているのが、日本へきて死んだ、せめてものたむけであった。 |

マストの旗で死者の出たことを知らせると、

ボートが来て亡骸を乗せ、陸地で火葬していた。

|

「お母さん、あの箱どうするの?」 正広が聞いた。

「たぶん火葬場で焼かれるんでしょう。」

「どうして?」

「どうしてって、日本では死んだ人は焼かれるんです。」

正広はぎょっとしたように、私の目を見た。

「ぼくだって死ねば焼かれる?」

「そうよ、だれだってそうなのよ。だから死んじゃいけない、ね。」

正広は、ウインチがうなって箱をつんだまま、海上へおろされるボートをじっと見つめて動かなかった。

船の滞在が長ければ長いほど、幼い者の犠牲者は増えていくのに、どうして上陸させないのだろうか。

あの二週間の山の中の死の苦しみも、すこしずつでも動きながら故郷へ近づいていく希望があったが、この船の中で何よりもつらいことは、私たち親子四人に対してくわえる冷たい憎悪の目であった。

目の前に日本の国の松のみどりを見ながら、明日か明後日かに、小さい咲子をあの木箱にいれて見送るようになるのかもしれない。

まだまだ、私たち一家の苦難は続いている。

8 魔王の正体 top

私は、生きることがめんどうになった。

といって死にたいとも思わない。宣川(せんせん)にいたときのように激しい生きるための力がわいてこない。

三十八度線を越すときのような勇気も、でそうにない。

釜山の港を出るときに涙が出なかったように、博多の港を見ても泣かなかった。

これは私の肉体が、いよいよ消耗の極に達しつつあるのだと思う。

足の裏はほとんど立って歩けるほどになってきたが、京城でもらった足袋をはいて、梯子段を上り下りするのに息がきれて困った。

船倉で投げ出した自分の足は、青白くふくれあがって、指でおすと、ぼこんとくぼむようにはれている。

なるべく目を閉じてじっとしていたい。

私はつまらない一日を、空腹と洗濯にすごしながら、日本へ帰ってからのことを考えている。

子供をぶじに連れ帰ったことで、親類じゅうが私を英雄にするだろう。

しかし夫はいない。したがって私の家庭というものがない。

私は将来子供の成長をのみ見守って、ひねくれた未亡人になって生きなければならないのかもしれない。

上陸の日がちかづけばちかづくほど、将来の私の生きかたについて、考えて苦しむのであった。

昼のうちはそれでもよかった。船の上をたまには白い鳥がとぶ。船の汚物の周囲に魚がいっぱい集ってくる。

博多港に集っている引き揚げ船の数が、増えり減ったりしている。

古い船がだんだん減って、やがて私たちの船の番がちかづいてくる。

私は眠る前の一ときが一番苦しい。

目を閉じて、「ああ眠るんだな。」と思う。

そうすると、ざあっと横なぐりの雨が私の頬に吹きつけてくる。

のぼってものぼっても赤土の山のいただきには達しない。 |

「日本が見えた!」と手をふる引揚者

|

青い山の水に自分の姿がはっきりうつって、足元から深みへ深みへと落ちこんでいく。

嵐がはげしくなってくる。その嵐の音の中から、早いピアノの音が聞えてくる。

男のバスが、私を暗いほうへ暗いほうへと追いつめようとする。

私は何時間か、この嵐の中を子供の手をひいて逃げまわり、男のバスの声が遠くなり、ピアノの音が消えてなくなると、初めて真実に眠れるのである。

「今夜もまたあの夢を見るのだ。」と目をとじる。

胸の動悸がわかるほど、恐ろしい。

けれどもこの夢は、三十八度線を越しても開城へ着いても議政府でも汽車の中でも、そして船の中まで悪魔のように追ってくる。

「勝手に私を苦しめるがいいわ。」私は逆に夢を見てやるぞと思って寝る。

その通りあの太いバスが、私の肩の上のほうでおびやかす。この夢を見ている間に、私は非常に疲れをおぼえる。

あのバスの声の主をつきとめ、あの確かに聞いたことのある音楽の正体さえつかめば、私は救われるような気がしてならなかった。

夜になると毎晩のように前の甲板で、引き揚げ者同士の演芸会がはじまる。

私のいるともの甲板はしずかであった。

船倉の人たちも大部分暑さをさけるために、前のデッキへ演芸会を見にいっている。

私は寝たままで船倉の入口をながめていた。

しずかな音楽が、遠くでなっているようである。

船の無線室から、ときおりラジオがもれて聞えることがある。

それだろうとしずかにしていると、なにかの風の吹きかたにでもよるのだろうか、にわかに音楽が大きく聞えて、ちょうど船倉の入口から聞えてくるようになった。

一曲が終わるとすぐつぎの曲が始った。

この曲のはじめをきいて、はっとして私は起きあがった。

私の胸の中が苦しいほどさわがしい。

「あの曲は、あの音楽は……」私に重大な関係のあるような気がした。

立ち上がって船倉の梯子段に足をかけると、きゅうに立ち上って頭がふらふらしていたが、階段をふみはずし、したたかに胸を打った。

と同時に船倉の暗い入口から男の太いバスが鳴響いてきた。

「あっ!」その声こそ、夜な夜な私を悩ましているあの男の声であった。

そしてその声をかきたてているピアノの調子は、あまりにもはっきりした悪魔のそれであった。

船倉をでると星の下に船は黒々と大きく、船のブリッジの丸窓からもれる光が、海面を映し出していた。

ラジオは、無線室の丸窓から流れ出していた。その曲はシューベルトの魔王であった。

夫はシューベルトの作品を、もっとも好んでいた。魔王もよくかけていた。

そのときは魔王を美しい曲だと聞いていた。いまもその曲は美しい。

広い甲板の上にきき手は私一人、ピアノも男のバスもすべて美しく流れていた。

「魔王の曲だっだんわ。」私は、ほっとしたようにいった。

夢の中の、音楽の正体をつかまえた私の気持ちは、急にかるくなった。

重荷をどっかりおろしたようにハッチの上に腰をかけて、平和な気持ちでラジオの終るまで聞いていた。

大空いっぱいにちらばっている星のつき出しているマストから、竪琴のように四条の空中線がのびていた。

それはちょうど、大空の星を織っているつむぎ糸のように、美しく星がからまっていた。

マストの斜め上から、斜め下のほうに天体はしずかに動いていた。流れ星が海の中に消えて落ちていった。

流れ星を見ると夫を思いだす。私は夫の生死に対して、希望を感じようとする一つの星の占ないを思いついた。

私はマストの頂上の左側にある星が、右側に出るまでの間に、流れる星が三つあったら、夫はかならず生きている。

そして夫の生死に関する占ないは、二度と再び、けっしてしないことを心で誓った。

私の苦しんでいる解答は、あの永劫に輝き続けている星が知っているものだときめた。

「もう二度と、夫の生死にたいして、心の賭はしない、それは自分自身も、そして夫さえも侮辱することに違いない。」

私はマストに正対して、なるべくひろく全天が見渡されるように天頂をあおぎ、目をはりさけるほど見開いて、天の判断をまっていた。

風の全くない夜であった。マストは微動だにしない。星はしずかに位置を変化していった。

そしてマストにその星がかくれる瞬間に、実に見事な、それは生命の祝福のような第三番めの流れ星が、マストを斜めに切断して、海のかなたに尾を引いてさった。

9 涙の糸 top

私たちの船も、いよいよ接岸する日がちかづいたらしい。

引揚げ援護事務所の人がランチで船にやってきて、いろいろ上陸のときの指示をあたえていった。

「第三倉庫でD・D・Tの消毒をうけますと、そのまま一列になって第五倉庫にまいります。

ここでみなさんの荷物の検査が行われます。それがすむと第八倉庫に入って昼食の配給をうけます……」

高いところから、暗記しているようにすらすらという言葉を、各船倉の指導者たちは、鉛筆で筆記していた。

「みなさんのなかには、名前だけ夫婦となってきた方があると思います。

その約束も上陸すれば破ってもさしつかえないのです。

しかし、ほんとの博多条約をむすびなおしてもかまいませんが……」

どっと笑い声がおこる。

頭をポマードでかため、赤い色のまじったネクタイをした、いやに底幅のひろい靴をはいた、まだ二十四、五ぐらいに見える男は、一年前まではどこかで虎のように暴れまわっていた兵隊にちがいない。

一年のあいだにこんなにも、にやけた男ができあがるものかと、私はその男のにきびのあとをながめていた。

「つぎに、もって帰れるお金ですが、一人千円までは日本銀行券にかえてもってかえれます。

百円以上のお金をもっていない人には、一人につき、百円を旅費としてさしあげます……」

きいている人は緊張した。

こまかい指示は、帰りの臨時引き揚げ列車の時間にまでおよぶ、実に親切ていねいなものであった。

毎日同じことをくりかえすものとみえて、つぎからつぎと立て板に水のように話して、やがて帰っていった。

船倉へかえる途中のこと、

「お母ちゃん、ほら、また船がきたよ。」

正彦がいうので手すりにつかまって見ると、今日もどこからか来た引揚船が一艘、近くに錨をおろしていた。

があっ、が、が、という音と水しぶきの中に船は停止した。

甲板の上にこぼれ落ちそうな人の群れがみんな手をふっていた。

日が水平線を赤くそめるころ、船の掲示板のまえは黒山のような人だかりである。

何事かと人のあいだからのぞいて見ると、

「本船は、明九月十二日九時接岸します。」と、白墨で書いてあった。

「正広ちゃん、正彦ちゃん、明日の朝上陸するんですよ。

そして汽車にのって、お婆ちゃんのところへ帰れるんですよ。」

私は両手に二人をだきしめて、ほんとのことをいえるうれしさに、頬が赤くなるほどうれしかった。 |

今日もどこからか来た引揚船

|

あばら骨がごろごろする船倉にも、こよい一夜でお別れである。二度と再びこの黒い海をわたるまい。

いつまでたっても、ねむれないでさわいでいる人たちの声を聞きながら、両親の顔、弟妹の顔を急にまぢかに思いうかべたまぶたの奥に、夫のやせ細った顔が浮かびあがってくる。

妙に感傷的になって、私はあおむげになったまま目を軽くとじると、流れるように私の唇をついてでてくるのは、北鮮の丘の上で歌った「流れる星は生きている」のメロディーであった。

いつかあなたにまたあえる

きっとあなたにまたあえる

ごらんなさいね 今晩も

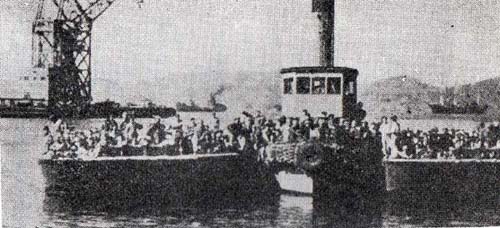

流れる星は生きている |

引揚船から“はしけ”にのって上陸する引揚者

|

口の中で低く、繰返し歌っていると涙の糸が頬をつたい、耳朶(みみたぶ)をつたい、船倉の床まで細く細く続いていた。

そして自分自身がだんだん浄化されていくように落着いてくると、私は夫がかたわらにいるときのように、久しぶりに安らかな眠りに入っていった。

10 上陸の日 top

昭和二十一年九月十二日。(新京を出てから一年一ヵ月後)

(注=満州からの夫の帰国は昭和21年10月)

私の第二の人生は、この日から始ったように、すみきった気持ちで下船をまっていた。

タラップがおろされた。人が動きだす。

日本の大地の端は、すぐそこに白いコンクリートとなって光っている。

初めて踏んだ日本の土は、私の足の裏にいたかった。

倉庫から倉庫へとぐるぐるまわしにされて、何が何だかわからないうちに、私たちは松原寮へむかって波止場の柵を越えた。

そこには、初めて見る日本の姿があった。

「お母さん、……日本人の女の人が、歩いているよ!」

正広が大きな声で叫んだ。

着物をきた女の人が、ちゃんと帯までしめて歩いていた。

私は正広と同じように、不思議な思いがした。

戦争に負けた日本の女は、みな私たちのようにみじめな姿でいると思っていたからであった。

私も日本の女であるし、すぐ前をリュックをかついで歩いている娘さんも日本人であるけれども、正広の見た日本人の女とは、別人のように汚い引揚者であった。

足袋はだしで歩いている私たちの姿を、いまさらのように振り返って、

「ああ、みじめな姿だな。」と思った。

松原寮は砂の上に三角の積み木細工をおいたような、急造小屋がきちんとならんでいた。

日本家屋の屋根だけを砂の上においたようにも見えた。

中へ入ってみると両側に簡単な板の間かついていて、真中の通路はそとからつづく砂であった。

掃除がよくゆきとどいていた。

ここへ入って、一番ありかたく思ったことは、水道と便所があったことだった。

私たちは十分に水道の水を飲んだ。

遠い便所にいって待つようなこともなかった。

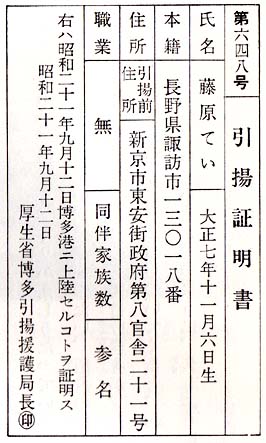

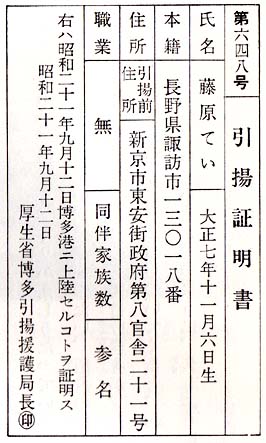

私たちはここで、引揚げ証明書を交付された。 |

日本政府発行の引揚げ証明書

これで故郷までの列車や

食事の提供が受けられる。

|

私はこの三寸角のぺらぺらした一枚の紙を、一年あまりの辛苦に対する褒賞状のように、ありかたくいただいた。

いろいろのものが配給された。

毛布・子供服・下駄・乾パン、それに一人五枚ずつの外食券、これらのものを一枚の毛布でぐるぐるまきにして小脇にかかえると、非常に大切な財産のように重かった。

八月一日、宣川出発いらい、自分の寝具をきて眠るのは、今日が初めてであった。

松のない松原寮には風だけ吹いていた。

沖にういている引揚げ船の灯が、不知火(いらぬい=九州八代の沖に、夏の夜、無数に見える火影)のように光っていた。

上陸第二日。

小さい砂山がもって、その上で一人小さい男が演説をしている。

周囲を、四、五十人の女、子供が取り囲んでぃる。

「どこかの団体のお別れだ。」

遠くにながめてすぎさろうとしたが、女たちがみな泣いているのに気がついて足をとめた。

よく見るとその一団は宮本団であり、中央の高いところに頭だけが見えているのは、あのかっぱ親父であった。

近づいてよく見ると、かっぱ親父の興奮した赤い顔に、涙が二すじ光っている。

「これからこの団がばらばらになって国へ帰っても、一年あまり苦労を共にしたことは、一生忘れないでください。

私も、私も……」

かっぱ親父は、手の甲で目をふいていた。

宮本団の女たち全部が、これをきいて泣いていた。

この一団は、博多上陸の最後の最後まで一団となって行動し、そしてここで見事な訣別を演じている。

こんな団はどこにもなかった。

宣川(せんせん)にいたころの十に近い団のうち、たった一つ最後まで団結の力で押し通した宮本団は、やっぱりかっぱ親父の統率力によるものであろう。

「自分のことをまず考えないで、人の団のことなんか考えられますか。」

団長の会合の席で、はっきりこういいはなっていたかっぱ親父は、絶対個人主義者であり、私にとっては不倶戴天(ふぐたいてん)の敵のように、憎らしい男であった。

しかし、自分の団体の誘導に、絶対的な個人主義を押し通したのは、誰にもできないしわざであった。

私はかっぱ親父に見つからないように、こっそり引き返した。

「おい観象台の女団長、お前の団はどうなった?」

かっぱ親父に見つかって、こんなことをいわれたら、私の完全な敗北であった。

観象台疎開団はどうしたのだろう、どこにもいない。

確かに同じ船ではきたはずだが、私は思い出したように、周囲の小屋に目をくばった。

11 博多から諏訪へ top

私の乗る汽車は、いつも約束されたように貨車である。

日本政府の仕立ててくれた引揚列車も貨車であった。

私が貨車に乗ればかならず雨がふるときめられている。

今夜も雨がふるかと思ったが、日本の空は私に親切であった。

そのかわり、暗い有蓋貨車の中で、馬糞の匂いを十分ごちそうになって門司についた。

門司で引揚列車はおしまいであった。

|

門司から名古屋までの客車の東京行普通列車

|

長い時間またされて、再びのりこんだ汽車は東京行きの普通列車であった。

もちろん私に、座席が取れるはずがない。

便所にちかい通路にぺったり座って、うつらうつらと、夜明けをまたねばならなかった。

私は咲子が心配だった。

けさ松原寮でみてもらったときに、医師はもう一日生きのびるとは考えられないといった。

乳房をふくませても胸にひびいてくるあの感応はなにもない。

ただ、くわえているだけだ。

「何の夢を見ているだろう。」私は深夜の汽車の中で、咲子の顔に涙をおとした。

「ここまできて……ここまできて……」

糸崎で夜が明けた。外食券で芋弁当を買った。子供たちは満足そうである。

岡山から乗りこんだ人が、梨を二個子供たちにくれた。

そして閉口しきっている引き揚げの話を、根ほり葉はり聞きたがるのである。

「女は、ひどい目にあったんですってね。」

嫌な目つきでさぐるように、私の顔を見る。

この男の、聞きたがっていることは、よくわかった。

大きな駅につくと、メガホンをもっか学生が、

「引き揚げのみなさま、まことに、まことに、長い間ご苦労さまでした。

私どもは、心からみなさまのお帰りを歓迎いたします。」 と、われるような声で怒鳴って回った。

「お母さん、あれなあに?」正広がきく。

「何でもないの。」私は説明するのがめんどうだった。

大きな声で怒鳴ってまわるのが、とても空虚なものにきこえた。

名古屋についたのは夜の九時ごろであった。中央線に乗換えである。

駅頭におり立つとたちまちにして、学生の一団にかこまれてしまった。

私の荷物をもって、待合室へ案内してくれた。

「奥さん、お子さんが悪いようですね。」

医療班の学生の一団もいて、咲子に注射をうってくれた。

咲子はそれが聞いたのか、いくらか顔が紅潮して、小さい声をあげて泣いた。

「あなたがたは、どこの学校ですの?」見れば服がみな違う。

「学生同盟です。」そのとき私には、学生同盟って何だかわからなかったが、名古屋でうけた感激は、前のメガホンの学生に対する考えを一変させた。

「実行している学生」そういうふうに見える。

たのもしい学生に案内されて、名古屋発十一時何分かの長野行きにのりこんだが、やっぱり座席はとれなかった。

塩尻には朝の四時ごろついた。プラットホームはまだ暗かった。

それなのに、一群れの青年男女がまっていて、

「わあっ!」と、私の荷物をうばい取るようにひったくり、正広をだき正彦を背負って、乗換えホームの階段を上っていった。

私は、何が何だかわからずにあとをついていった。

塩尻発新宿行きの汽車がまっていて、そこにはちゃんと席まで取ってあった。

発車してから、この地方の青年会の人たちだということがわかった。遠く伊那からきている人がいた。

朝食の用意があるから、必要の人は申し出るようにといって歩いていた。

「東海道線と、中央線とでは、ずいぶん違うものだ。」

私は故郷のありがたさがしみじみ身にしみてくると、もう二時間するとあえる両親弟妹の姿に、まずなんと言葉をかけたらよいものかと考えた。 |

塩尻発新宿行の列車で初めて座席に座った筆者

|

「満州からですか、奥さん、えれえ大変だっつらねえ。」

いきなり前の老婆から、故郷のことばで話しかけられて、びっくりした。

「ほんとにねえ、まあまあよく、そんなに、小さい赤ん坊までつれてねえ。なあ、あんにさ、えれえもんだねえ。」

隣に座っている兵隊服のあんにさといわれた若い人は、うんとうなずいている。

「おめさん、お腹すいたら、さあさあむすびをおあがりや。ほんとにねえ、よくまあ、ねえ。」

老婆は私たちの姿を見て、ぼろぼろ泣いて、棚のふろしきから握り飯を出して、そっくり一包み私の手にのせた。

あんにさは困ったような顔をして、老婆の横っ腹をひじでつっついて、よせよせ、そんなにやるなと、目で合図をしている。

ひじでこづかれて気がついた婆さんは、

「何だえ、あんにさ、ばかじゃあねえか、おめえさんは。

この子ら見えねえか、ほら見ろ、こんなに痩せてなあ、ほんとに……」

また、ぼろぼろ泣いている。

私はありかたいが、いささか迷惑であった。

もうすぐ諏訪(すわ)だし、私たちを見せ物のように見て、勝手に泣いている老婆のお相手にはとてもなれなかった。

ていねいに包みをかえして、寝たふりをし、老婆との話をさけていた。

汽車はトンネルに入った。これを出れば諏訪の平野である。

終点でまっているものは私の考えているように甘い両親とやさしい弟妹であろうか。

轟音の中に神経は針のようにとがっていった。

12

ああ、ついに両親に抱かれて top

汽車が岡谷を通過すると、車窓に諏訪湖がいっぱいに見える。

うすい朝霧のなかに沈んだように美しい。

私は水筒ののこりの水を、ぼろぼろのてぬぐいにしめして、背中からおろした咲子の顔をふいてやった。

きのうまで焼けるように熱かった咲子のからだは、ぐったりとしていつのまにか冷たくなっていた。

目のふちをふいてやる手をさけるように、わずかに顔を動かすのが、生きているせめてもの証拠のように、もうけっして、泣こうともしない。

座席に横にしても、目をあけようとしなかった。

「さあ、正彦ちゃん、お婆ちゃんの家へもうすぐつくんだよ、きれいにしましょうね。」

正彦の首は細くやせ細って、その上に、まったく調和のとれない骨だらけの大きな頭がのっかっていた。

その大きな頭を、やっとささえるように息をついている。目だけが底光りをして大きかった。

「正広ちゃん、さあ、顔をきれいにしなくっちゃあね。」

正広の青黒く沈んだ顔の色と、腰から下のふがいないほどふらふらしている体が、顔を拭くごとに左右に傾いて倒れかかった。

「正広ちゃん、ずいぶんお母さんはあなたを叱ったわね。ごめんなさいね、もうけっして叱らないからね。

お婆ちゃんのところへいったら、たくさんご飯を食べて、早く、立派な体になっでちょうだい。」

正広が一番私に叱られて、そして私のただ一人の頼りにできる人間であった。

こうしてここに立っている七才の我が子に、私は一年のおいたの謝罪を、手をついて、いってやりたいほど悲しかった。

朝霧の中をつきやぶるように、汽車は走っていた。

「早い! 早い!」

私は自分の気持ちを、いくらかでもおちつかせようと思って、デッキに立った。

汽車は上諏訪(かみすわ)に到着した。プラットホームに三名の青年会の人たちが出迎えていた。

朝まだ早い諏訪の町は、眠ったようにしずかであった。

むかしのまま何一つ違っていない駅頭に立って、温泉の匂いを鼻に感じ、前にそびえたつ山をながめ、長いあいだ想像していた故郷の姿がすこしも変っていないのを確かめた。

「引き揚げ者休憩所。」という木札のぶらさがってある待合室に、案内された。

入口に一歩足を踏みこんで、私ははっとしてたちすくんだ。そこには私の幽霊が立っていた。

灰色のぼうぼうの髪をして、青黒く土色にけむった顔にほお骨がとびだして、目はずっと奥のほうにひっこんで、あやしい光をおびて、私をじっと見つめている。

色のあせきった一枚のシャツ、その下にはいている半ズボンのひざ小僧のあたりが破れてぶらぶら何かぶらさかっている。

そのあたりから水ぶくれにはれあがった、蝋のように白い足が二本にゅっと出て、それでも下駄だけははいている。

背中には死んだような子をせおい、両脇にはがくりと前に倒れそうな子供の手をひいて……。

諏訪の湯と書いてある大きな鏡に映った私の姿は、自分で見てさえ恐ろしいほどのものであった。

鏡というものを一年以上見たことのない私は、どんな姿か、自分を見ることができなかった。

そしていま見た私は、墓場から抜けだしてきた、幽霊そのままの姿であった。

子供を休憩所において、私は電話をさがしに駅前の広場を横ぎった。

三味食料店がすでに店をあけていた。ちょうどよい、私はこの家をよく知っていた。

「ごめんください。」

案内をこうと、昔のままの姿のこの家のおばさんが、はたきをもって現れた。

がくっとしたように私を見て、「何ですか」と言った。

私がわからないに違いない。

「あの南沢のていです。」

こう言うとおばさんの顔は、みるみるうちに変って、

「まあ、ほんとにていさんじゃありませんか。よくまあ、ほんとに……」

おばさんは、はたきを振りあげた手を、そのままにして、目をまるくしておどろいていた。

「電話をお借りして、家へ知らせたいのですが。」

「さあ、どうぞ、どうぞ。」

気がついたようにさわぎだした。 |

昔の知合いの食料品店へ電話を借りに行った筆者

|

おばさんの前の敷居をまたいで帳場にあがろうとしたが、目で見たその敷居の高さは、容易に私の力では越せそうもなかった。

「おばさん、まことにすみませんが、千村さんから私の家の人をよんでもらって、迎えにくるようにいっていただきたいのですが。」

「ええ、ええ、すぐかけますよ。はい、はい、すぐですよ。」

「もしもし、千村さん、于村さんですかえ? 木村さん? 木村さんじゃあない、千村さんにかけたんですよ。

しようがない交換手だね、もしもし……」

私は興奮している三味のおばさんをあとにして、休憩所に引き返した。

「すみませんが、これにお名前と住所をどうぞ。」

だされた帳面に名前と住所を書いてから、表紙をひっくり返してみると、「引き揚げ者名簿」と書いてあった。

私は高なる胸をおさえつけながら、夫の名前をさがした。一度、二度、三度、夫の名前はなかった。

最後ののぞみをたたれた私は、ぴっしゃりと名簿をとじて腰かけに座ったまま、来るにちがいない者を待っていた。

涙をこらえてじっとしている自分が、どうしてこんなに澄み切って気持ちでここにいられるか、自分にも不思議でならなかった。

ばたばたという足音が聞えてくる。

「来たな。」私は入口に目をすえた。

「わあっ。」とばかりにとびこんできたのは、まさしく二人の弟。孝平が先に一歩遅れて良平の学生服であった。

「あっ!」二人は同時にそこへ立ちすくんだ。

私と三歩の間隔をおいて、はげしく視線を合わせたまま、一言もいわない。私もいわない。

いまにどっちかでくずれるのをまつように、兄弟は四年ぶりの面会をした。

孝平はぶじに戦線から引き揚げたらしい。良平は大学へかよっているらしい。

二人の弟が見違えるほどの青年になっているのが、たのもしかった。

「ねえさん!」

外から呼びながらとびこんできたのは妹のれい子であった。

美しく成長しているれい子には、別れたときの女学生の姿はどこにもなかった。

入口で「あっ!」と声をあげて瞬間立ちどまったが、「わあっ!」と体当たりするような勢いで、私にとびついてきて激しく泣きだした。

何かいいながら大声で泣くれい子の力強い抱擁に、私のはりつめていた感情はたちまちどっとくずれてしまった。

「まあ、てい子。」

「おう、てい子。」

両親の声が聞えたが、もう涙で前は見えなかった。私は、抱きついて離れないれい子の腕をといて、背中の咲子を手早くおろすと、

「この子を早く病院へ。」これだけいうのがやっとであった。 |

家族と再会できて感激する筆者

|

私は元気な両親と弟妹の姿を見ると、きゅうに目の前のものがぐらぐらしてきて、とても立ってはいられなかった。

咲子がれい子のもってきた毛布につつまれ、正広が孝平の背に、正彦が良平の背に、それぞれ引きとられるのを見て、

「もういいんだ、もういいんだ。」

私は心の中でこういいながら、目の前の姿がだんだんうすらいでいくのを感じた。

父の声が聞えたり、母の声が聞えたりする。

「しっかりしなさい、てい子。」

「さあ、しっかりつかまって。」

私は、両親に両方から抱きかかえるようにささえられて、霧の深い町を歩いていった。

「これでいいんだ、もう死んでもいいんだ。」

私の頭の中はすべてが整理されたあとのように、きれいに澄み切っていた。

深い深い霧の底へ歩いていけば、どこかで、夫にあえるかもしれない。

「もうこれ以上は生きられない。」

私は霧の湖の中にがっくり頭をつっこんで、深いところへ沈んでいった。

top

**************************************** |