|

****************************************

INDEX 2 7 10 12

2 夢がほんとになった(午前3時30分以前)

10ヵ月前、連合艦隊司令長官山本五十六大将は、第十一航空艦隊参謀長大西滝治郎少将に何気なくもらしたものだ。 「もし米国と戦うのならば、ハワイ海域の米艦隊を撃滅せにや、勝ち目はないな」

山本大将は真珠湾奇襲攻撃の可能性をすぐ検討するよう大西少将に命じた。

大西は若手の飛行機乗りのパリパリ、源田実中佐を呼びつけた。

10日後、源田はつぎのように答申した。「危険だが不可能ではない」

山本大将には、それ以上の激励は不必要だった。

少数の信頼された部下たちが極秘で仕事にかかり、5月までに一冊の分厚なノートが海軍軍令部の福留繁少将から草鹿竜之介少将に渡された。

「どうぞ、読んでみていただきたい」福留少将は言った。

見ると、そこには真珠湾に関する無数の戦術が書いてあったが、実際の作戦計画はひとつもなかった。

「それをあなたにやっていただきたいのです」と福留少将は言った。

この仕事はとても困難なものに思われた。米国の戦力は無限に見えた。

ハワイは日本から数千マイルも離れている。

オアフ島の周りにはヒッカム、ホイーラー、エワ、カネオヘその他沢山の飛行場が散らばっている。

真珠湾そのものも浅く狭い港で、中にいる艦船にたどりつくのは至難のわざだ。

それよりも何よりも、ふうふう言ってるのは、攻撃の指揮官に予定されている第一航空艦隊司令官南雲中将だった。

なぜなら彼の参謀長草鹿少将の勇気がくじけていたからだ。

「なにもわしがブリッジや将棋が好きだからといって『大パタチすぎる』などと言わんでくれ」

と山本大将は明るくたしなめた。

「草鹿君、君のいうことはよくわかっている。だがパール・ハーバーはわしの案だし、わしは君の助力が必要なのだ」

もし草鹿少将が、南雲提督を説いてその気にならせてくれたら、大へんな手柄だ、と山本大将はつけ加えた。

草鹿少将は仕事をつづけた。計画は、どうやら恰好がつきはじめた。

源田中佐は魚雷問題について奇蹟を行った。

夏の間ずっと彼は瀬戸内海で走行距離が短くて沈度のすくない魚雷の実験をつづけていた。

8月までには、佐伯湾で沈度のすくない魚雷を試作していた。

走行距離の短いのが必要なのは、パール・ハーバーには戦艦が碇泊している湾の中心部にストレートでとどくボーリング場みたいな入江、南東潟があるからであった。

すべてが極秘のうちに行われた。

8月も終りのある昼すぎ、海軍の若いパイロット橋本敏夫中尉が飛行隊長の部屋へ何か書類を持って行くと、数人の高級将校たちが真珠湾の図面や地図の上にかがみこんでいた。

それには全部『極秘』の判が押されていた。橋本中尉は自分の「侵入」に気づいて真ッ青になった。

誰も叱らなかったが、中尉は、こんな大きな秘密を知ったということだけで、石のようにコチコチになって部屋を出た。

8月末までには、山本大将は、この計画を限られた少数のものにもらすことができた。

軍令部総長永野修身大将ほか13人の高級将校が東京に招集され、命令を伝達された。

そして、9月2日から13日まで、海軍大学で、すべての計画の図上演習が行われた。

攻撃部隊は空母二を「失った」だけだった。永野大将は12月は海が荒れる、と言って横槍を入れた。

立役者、第一航空艦隊の司令官南雲中将は、まだあまり気乗りしてなかった。

他の将校たちは、「東南アジアならアメリカの妨害なしに奪取できるし、アメリカが出てきても日本の近くで米艦隊を叩ける」と主張した。

しかし山本提督は自分の意見を固く守ってゆずらなかった――開戦すれば、米国が相手にきまっている……米艦隊は日本の最大の障害だ……それを撃滅する最上のチャンスはいまだ。

米艦隊が勢力をとりもどすまでに、日本はその欲するものを全部手に入れ、有利な陣形を整えて、それを永久に確保することができる――。

この理論がその日、会議を制し、9月13日には軍令部から真珠湾、マレー半島、フィリッピン、蘭領東印度諸島(現インドネシア)をふくむ巨大な攻撃計画の大網が投げられた。

つぎは訓練の段階である。一人一人、要員は主要な持場に引き抜かれた。

若くて有能な淵田美津雄海軍中佐は、一年前に去ったばかりの空母赤城に突然転属になって、少々驚いた。

しかも、第一航空艦隊の飛行総隊長に任命されたのだから、彼は、いっそうびっくりした。

源田中佐がやってきて、こう説明した。

「驚いちゃあいかんよ、淵田君。君に真珠総攻撃の総指揮官になってもらいたいのだ」

志賀淑雄大尉ほか約百人のパイロットは、10月5日に山本提督から直接命令を受けた。

山本大将は彼らに秘密を守ることを誓わせてから、計画を打明け、最大限の努力を要望した。

訓練は前よりも一層はげしくなった――主として、いかに低空の至近距離から魚雷を発射するかをマスターすることだった。魚雷は、どうしても浅い海では方向を誤ったり、海底へ突っこんだり、ドロの中にもぐったりしがちなのだ。

淵田中佐は、成功するかどうかをあやぶんだ。

しかし源田中佐は、一層熱中してゆくだけだった――成功すれば、これほど強力な武器はないのだ!

11月はじめにいたって、ついに源田中佐は成功した。わずか13.5メートルの浅い真珠湾の底にぶっかるのを防ぐために、魚雷の尾部に簡単な木製の安定板が取りつけられた。

一方、他の搭乗員たちは爆撃技術を練習していた。

源田中佐を除いては、魚雷にばかり熱中しているものはいなかったのだ。

また、ホノルルの北長雄総領事からは、戦艦はよく二隻一緒に碇泊しているが、その場合、内側の艦には魚雪がとどかないのではないか、などというこまごまとした情報が、続々寄せられてきた。

頑丈な装甲甲板を貫くために45センチと48センチの装甲爆弾を尾びれにつけた。

こんなふうに改造された飛び道具なら、どんなものでも突き抜けるだろう。

搭乗員が訓練を重ね、発明家たちが奇蹟を実現しようと努力している間、草鹿提督は、海軍にいるものなら誰でも混惑させられる規則づくめの官僚主義と格闘していた。

10月中に提督は東京へ飛行機で行き、いまや形をなしつつある機動部隊のために、8隻のタンカーを派遣するように軍令部を説得にかかった。

それは、4隻の空母を使うか六隻の空母を使うかの差を意味したが、こんなときに、こんなことが問題になるとは信じられないほどだった。

だが、軍令部は一向に煮えきらず、余分の船をせしめるためには数週間かかった。

海軍で一番若い少佐、33歳の鈴木英は、もっと刺戟的な任務を受けた。

10月の末、彼はホノルルヘちょっと面白い旅をするために、日本の定期船太洋丸に乗りこんだ。

太洋丸は、いつものコースをとらず、はるか北方に向ってミッドウエーとアリューシャンの間を抜け、それからハワイヘ針路を変えた――これこそ、敵に探知されることを防ぐために機動部隊が計画していたコースだった。

航海の最中、鈴木少佐は、ずっとノートをとっていた。

風向、気圧、船の動揺など。この海域で水上偵察機を発進させ得るか? 発進させ得る。

特別な給油法が必要になりそうか? 必要だ。

航行中、大洋丸は一隻の船にも会わなかったことを、鈴木少佐は確認した。

ホノルルでは、忙しい一週間を過した。

船中に彼を訪ねてくるいろいろな人たちから、米艦隊は、いつもラハイナ泊地には集結していないことがわかった。

また、週末の休みはアメリカでは、全国的に見られる習慣だということも確めた。

ヒッカム飛行場の格納庫の構造についての資料や、10月21日に撮影された真珠湾の空中写真などという、チョイとした特ダネまで手に入れた。

これは近くのジョン・ロジャーズ空港から観光客を乗せて飛びたった民間機から撮影されたものだった。

それは誰にでもできることだったのだ。

東京に帰ると彼は、同じ船に乗っていた前島寿英中佐と慎重にノートを比較しあった。

前島中佐も同じ目的で動いていたようだが、ただ、このほうは、どちらかといえば潜水艦に重点をおいたのだ。

いまや東京では事態は急速に動いていた。

11月3日、永野軍令部総長がついに計画に同意した……

11月5日、連合艦隊最高機密命令第一号が攻撃計画を具体化した……

11月7日、南雲中将は正式に真珠湾攻撃部隊の指揮官に任命された。

同じ日、山本大将は攻撃の日を、かりに12月8日、すなわちハワイ時間12月7日の日曜日、ときめた。

いろんな理由で、この日がよかったのだ。

たとえば、攻撃に便利な月明り……マレー半島攻撃との完全な調整……入港して乗組員が上陸している船を叩く絶好のチャンス……など。

さらに少数の人たちがこの機密に参画した。

草鹿少将は、中年の主計中佐、清水信一に相談を持ちかけた。問題は、誰でも熱帯向けの準備をしているときに、どうしたら怪しまれずに冬の装備を集められるか、ということだった。

夏冬両方の整備を整えることというのが清水中佐の返答だった。

兵姑本部はびっくりしたが、清水中佐は達者にまくしたてた。

「戦争がはじまったら、どこへ行くことになるか、わからんじやないか」

あらゆる物資を貨物船奉公丸に積みこんで、彼は11月15日ごろ海へ乗り出した。

陸地が見えなくなると、向きを北に変え、真珠湾攻撃部隊の秘密集結地点、寒風吹きすさぶ千島列島の単冠(ヒトカップ)湾へ向った。

南雲提督も、おくれをとるようなことはしなかった。

彼の旗艦、空母赤城は11月17日の夜おそく佐伯湾を出発した。

彼の参謀長、草鹿少将は、すっかり楽天的になって、はしやいでいた。

その前の日、彼は年老いた妻から、日本の潜水艦隊が真珠湾ですばらしい勝利をおさめた夢をみました、という楽しい手紙を受け取ったのだ。

家庭の主婦にしては妙な夢だが、草鹿提督は縁起がいいと考えた。

11月19日に、鈴木少佐がホノルルヘのピクニックから帰ってきて、急遽、横浜沖に碇泊していた戦艦比叡に乗りこんだ。少佐が、ふくれ上った書類鞘を持って乗りこむと同時に、比叡も単冠湾に向って出港した。

一隻、また一隻と、日本の艦船はすべり出て行った。

みな別々になって、決して関連があるようには見せなかった。

ひとたび視界から消えれば、海は、すぐにすべてをのみこんでしまうのだ。

呉の海軍基地では、全艦隊がまだ基地にいると思わせるために、残った艦の間で活発に無線通信を行った。

この通信に、ふだんの『調子』をあたえるために、正規の空母電信員たちが残留していた。

(無線技師の通信の打ち方には、筆蹟のようにはっきりと個性が出るものなのだ)

カモフラージュ作戦があまり巧妙だったので、草鹿少将までが、それにひっかかってしまった。

彼は部下の通信員に、なぜ無線管制を破るのか、とどなりつけて、はじめて、その『通信』が基地でデッチあげられているニセモノだということを知ったのである。

1隻、また1隻と日本の機動部隊は単冠湾にすべりこんで行った――

重そうに動く空母赤城、加賀、巨大な新造空母瑞鶴、軽空母飛竜、双竜、老齢戦艦比叡、霧島、パリパリの新鋭巡洋艦利根、筑摩、軽巡阿武隈に先行する九隻の駆逐艦、三笠の護衛潜水艦、ついに司令部から獲得した8挺の給油船(タンカー)など。

最後に、11月21日の未明になって大空母翔鶴が到着した。

あまりエンジン故障の真似に身が入りすぎて遅れそうになったわけである。

これで全部揃った。32隻が、この荒涼たる港には不似合なほど、ぎっしりとつまった。

寒い灰色の湾をとりまく山々は雪に覆われていた。三本の無線塔が、さびしく空をさしていた。ちっぽけな漁師の小屋が三軒と、雨ざらしのコンタリートの桟橋がひとつ、これだけが他に見られる文明の痕跡だった。

それでも南雲中将は用意周到だった。上陸することも、ゴミを海へ捨てることも許さなかった。

横田繁樹という水兵は、空母加賀のゴミや紙クズなどを、桟橋の近くで焼かねばならなかった。

清水中佐ら輸送船の指揮官たちは、順々に食料、衣料、数千缶の燃料油などを機動部隊につみ変えた。

重油の五ガロン缶が、艦内のあらゆる隙間に押しこまれた。

全部を積み終えたとき、清水中佐は、部下の乗組員たちに12月10日までここにいるように、と命じた。

「釣をやれ。そのほか何をやってもよいが、ここを離れてはいかんで」そう言って彼は空母赤城に乗り移った。

この大作戦に同伴しないではいられなかったのだ。

23日の夜、南雲提督は赤城で最後の会議を開いた。鈴木少佐はホノルルヘの愉快な旅について報告した。

空襲部隊の指揮をとる淵田中佐はノートにこれをメモした。清酒の乾杯と、天皇陛下万歳の三唱で会議は終った。

25日、山本大将は艦隊に翌日出撃を命令、南雲提督は眠れない最後の夜を過した。

午前2時になって、彼は、とうとう鈴木少佐を呼び、夜中に起したことを詫びてから、どうしてももう一度確めたかったことを訊ねた。

「米国太平洋艦隊がライハナ泊地にいないというのは絶対確実なのだろうね?」

「確実です」

「ライハナに集結するという可能性もないだろうな?」

鈴木少佐は、大丈夫です、と答えてベッドにもどったが、心配事を一人で引き受け、着物姿で夜通し歩きまわっているこの老提督の姿に深く感動していた。

26日夜明け。

鈴木少佐は赤城を降り、碇(いかり)の鎖がガラガラと巻き上げられ、艦隊が出港して行くのを、岸に立って手を振って送った。

赤城の艦橋では、草鹿少将が、この厳粛な朝を吹きまくる冷たい風をさけるために、上衣の襟を立てていた。

鎖の端が赤城のスクリューに引っかかって思わぬ故障が起きたが、潜水夫が30分ほどかかってこれをとりはずし、午前八時までには全機動部隊が港を後にした。

赤城がそばを通過するとき、一隻の巡視艇が薄暗のなかで明滅信号を送った。

「コウウンヲイノル」

赤城の航海士官、三浦義四郎中佐には、たしかに幸運が必要だった。

こんな天候では、彼の仕事は楽ではなかったからだ――荒れる海、いつやむともしれぬ強風、すごく厚い霧。三浦中佐は、無頓着な人柄で、ノンビリ屋で、人好きのすることでは艦隊で有名だったが、いまはその影もなかった。

彼は、こちこちに緊張して艦橋に立っていた。いつもの室内スリッパのかわりに、ちゃんと靴をはいていた。

艦隊は、いかなる場合でも、どうやら陣形を整えて進んで行った。

空母は3隻ずつ縦陣を組んで2列に並び……8隻のタンカーがそのあとにつづく……戦艦と巡洋艦はその両側面を守り……駆逐艦は全部隊の周囲を護衛し……潜水艦は、はるか前方で警戒する。

が、夜になると、こういった仕事になれていないタンカーが、しょっちゅう、とんでもない方までハグれてしまった。

毎朝、駆逐艦がかけまわっては、迷子を艦隊に追い集めてきた。

2日目が過ぎて、南雲提督と草鹿少将は、いつものようにタンカーをかり集めようとしながら、ゆれる赤城の艦橋につかまっていた。

だしぬけに南雲提督が言った。

「君はどう思うかね、参謀長、えらい責任をしょいこんでしまったものだな。わしが、もうすこし敢然として断わればよかったのだが。もう日本水域は離れているし、わしはこの作戦が成功するかどうか心配になってきたよ」 |

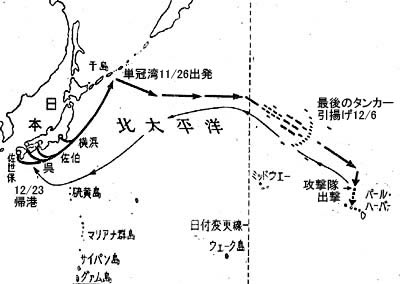

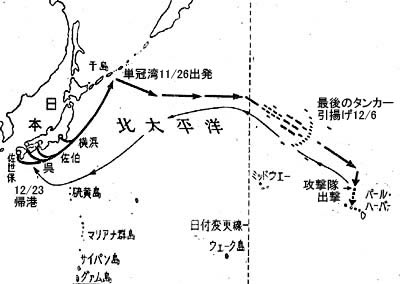

日本艦隊の出撃針路

|

草鹿少将は即座に答えた。「閣下、御心配はいりません。必ず成功します」

南雲中将は微笑した。「君がうらやましいよ、草鹿君、君は楽天家だからな」

28日、はじめて燃料補給をやったとき、南雲中将は、もっとくさったのではないかと思う。

それが非常に危険な、骨の折れる作業だということを知ったのである。

艦が上下左右にゆれるため、給油船からつながれた太いホースがはずれて甲板をたたきつけた。

数人の乗組員がホースに叩かれて海へ落ちたが、どうすることもできなかった。

30日には、燃料補給作業も、うまくなっていたが、こんどは別の問題が起った。

天候が悪化したため、軽空母飛竜のデッキに積んであったドラムカンから油がこぼれ、甲板をスケートリンクみたいにつるつるにしてしまったのである。

飛行長の天谷高久中佐は、ころばぬように靴のまわりに繩を巻きつけたが、それでも向うズネをすりむいてしまった。

神経をすりへらす昼、眠れぬ夜、彼らは苦しい前進をつづけた。

草鹿少将は赤城の艦橋の布椅子でうたた寝するだけだった。

赤城の機関長、反保保好中佐も、甲板の下のほうで同じようにして寝た。

彼と350人の部下は、ほとんど機関室を離れず、愛する機械の傍で汗と油にまみれて暮した。

食事当番が食事をはこんできた――たいてい竹の皮に包んだニギリめしに梅ぼしとタクアンだった。

誰もが、だんだん落着かなくなってきた。

旗艦赤城の艦橋から、草鹿少将は、飛行兵たちが果てしもなく愛機を点検したり、エンジンを温めたり、柔軟体操をしたりしているのを見つめていた。

空母翔鶴では、塚本方一郎中佐が、時間がすぎるのがこんなに遅いとはどうしても思えず、柱時計や腕時計ばかり気にしていた。

艦付きの軍医遠藤忠隆大佐は、碁や将棋で時間をつぶしていた。

空母飛竜では、飛行長松村平太大尉がかけはじめたガーゼのマスクを、皆が不思議がっていた。

彼は不健康な天候について、もぐもぐと不平を言っていたので、あれは大方ひどい憂鬱症なのだろう、ということになってしまった。

しかし、彼らが一番問題にしたのは、一体どこへ向っているのか、ということだった。

空母加賀の戦闘機乗り志賀淑雄は、全機が冬季用のガソリンに変えられたから、行先は北だ、と信じていた。

空母翔鶴の二等軍医、海老名寿家錐少尉はダッチ・ハーバーだと推定していた。

空母赤城の機関室の反保中佐は、誰も知るまいと一人でよろこんでいた。

積載燃料で、どこまで行けるかがわかっていたので、行先はフィリッピンときめていたのだ。

だが、ほとんど誰も本当のことを知らなかった。

ワシントンでは、アジアにおける日本の主導権を握るために、日本大使が最後の交渉をつづけていた。

もし、この交渉が意外にも成功したら、即座に南雲中将に対しては引返し命令が出されるはずだった。

そして、もしそうなっていたら、全世界は、このとき何が起ろうとしていたかを、永久に知ることはなかったにちがいない。だから、この段階では、南雲中将は誰にでも本当のことを教えるという危険は冒せなかったのである。

しかし、攻撃が実行される可能性のほうが、ずっと大きかった。

だから、艦隊を発見されないようにするのが、さしあたって最も重大な仕事だった。

ゴミは海へ捨ててはならない――それは隠せない証跡を残してしまう。

艦隊は、煙を最少限に押えるために最高級の燃料を使っていた。

空になったドラムカンは注意深くしまいこまれた。完全な灯火管制と、厳重な無線管制がしかれた。

戦艦比叡では、全機動部隊の主任通信士官河内和義中佐が、発信機の要部をとりはずして木箱に入れ、ちょっとでも眠るときにはこれを枕にした。

艦隊を驚かす悪いニュースが何度か伝わった。

あるときは、東京から怪潜水艦が出没するという情報が打電されてきた。

艦隊は急いでコースを変えたが、それは誤報とわかった。

また、ある夜、草鹿少将は突然空中にひとつの灯火を見つけ、国籍不明の飛行機かもしれない、と思った。

が、これは空母加賀の煙突から飛び散った火花だった。加賀は、もっと注意するように、と厳重な警告をうけた。

ある朝、ソビエト船が一隻、サン・フランシスコからソビエトに向って付近を航行中、という情報がひろがった。

全艦が警戒したが、何事も起らなかった。また、この種の情報を確かめる方法もなかった。

南雲提督は、艦隊の所在を発見されるといって一切の飛行を許さなかったからである。

中立国の船に発見されたらどうするか、ということが論議の中心になった。

最後に、南雲中将の参謀の一人が快活に断じた。「沈めるんだな。そして忘れるんだ」

12月2日、この種の不安な状態が、ついに破られた。

その前日、御前会議は回収を決定、山本提督は機動部隊に、「ニイタカヤマノボレ」と打電した。

これは、「攻撃を敢行せよ」という暗号だった。

もうひとつの電文が、その日おそく着き、攻撃の日どりをはっきりさせた。

「X日は12月8日とする」――むろんハワイ時間の12月7日、日曜日である。

ついに乗組員は総員集合を命じられ、命令が伝達された。

空母加賀では、二十三歳、農村出身の横田繁樹水兵が、びっくりはしたが冷静でいた。

赤城の機関室の熱気と騒音の中では、反保中佐の部下たちが静かに清酒で乾杯した。

が、どうしたのか、もう一杯飲もう、というものはいなかった。

しかし、ほとんどの乗組員が、万歳を叫び、有頂天になってこう叫んでいる倉持壱岐水兵に同感だった。

「ハワイを空襲するんだ! 夢がほんとうになった!」

翌朝、だれもが生きかえったように見えた。飛行士たちは、彼らの特別任務について指示をうけた。――

ヒッカムとホイーラーの陸軍飛行場……スコーフィールド兵営……カネオヘ及びフォード島の海軍航空基地……エワ島の海軍基地……そして、米国艦隊。空母赤城では、草鹿少将が美しい石膏製の真珠湾の模型地図をとり出した。

前には、彼はこれを固く鍵をかけて自宅の中にしまっておき、2〜3の高級士官にしか見せなかったのであった。

いま彼は格納甲板の上にそれを据えて、誰でも見られるようにした。

空母加賀では、塔乗員たちが『名あて競争』をやっていた。

ひとりの士官が米国軍艦の形に切りぬいた紙を背中にかくす。

そして2枚ずつ、飛行士たちにちらと見せて、その艦の名をあてさせるのである。

志賀淑雄大尉は、どうしても戦艦ユタをあてることができなかった。

塔乗員たちは、いまや誰からもちやほやされはじめた。

毎日入浴し、新鮮な牛乳と卵の特別食を支給された。

神道崇拝万能だったにもかかわらず、牛乳と卵は、さっそくアメリカふうのミルクセーキにされた。

旗艦では、南雲中将が、これまでより以上に発見されることを恐れていた。

彼は実際きわどいところに立っていたのだ。

12月6日以前に敵に発見されたら、廻れ右して引き返すことになっていたのである。

もし6日に発見されたなら、そのときは彼の判断にまかされていた。

七日だけが、どんなことが起っても決行せよと命じられている日だった。

戦艦比叡の無線室では、河内中佐がアメリカ側が気づいているかどうか、一心に聞き耳をたてていた。傍受した結果は、彼をほっとさせるものだった。

まもなく日本からの通信が殺到してきた。

非常に重大なことだったので、中佐は傍受を部下に任せ、東京に全注意力を集中した。

山本大将が、米艦隊についての最新のホノルル情報を伝えていた。

12月3日、山本大将は、つぎのように打電した。

| 「11月28日――午前8時(現地時間)真珠湾。戦艦2(オクラホマ、ネバダ)空母1(エンタープライズ)重巡2、駆逐艦12が碇泊中。戦艦5、重巡3、軽巡3、駆逐艦12、水上機空母1が入港しつつあり……」 |

翌日、南雲中将は燃料を補給し、日付変更線を越えた。

これは、いつでも時計を東京時間合せている日本人には意味のないことだが、米国人には、なぜ12月3日が2回あるのかを説明してくれるのである。

夕刻までに艦隊はミッドウエーの北方900マイル、オアフ島の北西1,300マイルに達した。南雲中将は南東に方向を変えはじめた。

戦艦比叡では、河内中佐が、もうひとつの貴重な通信をキャッチした。ホノルル発、東京中継のものだった。

| 「11月29日午後(現地時間)真珠湾碇泊中の艦船。A地域(海軍工廠とフォード島との間)KT部(海軍工廠とドッグの北西)戦艦ペンシルバニア、アリゾナ。FV部(繋留ブイ)戦艦カリフォルニア、テネシー、メリーフンド、ウエスト・バージニア。KS部(海軍工廠修理ドック)重巡ポートランド……――」 |

4日にも燃料補給を続行、この日、もうひとつホノルルからの情報が入った。

「空襲警報が発令されたかどうかは確認できず。海上警報の形跡はない……」

5日には艦隊の一部は昼夜兼行で燃料補給を行った。

草鹿少将は3隻のタンカーに、引上げて帰りを待つように、命じた。

日本人たちが大好きな感傷的な瞬間だった。

タンカーがゆっくり、消えて行くあいだ、乗組員たちは、ずっと軍帽を振りつづけていた。

船底では、同行してきた主計士官清水中佐が、日本の番組、村岡花子の『子供の時間』にじっと聞き入っていた。

それも、もうほとんど聞えなくなったので、中佐も、ついにあきらめて、なにかアメリカ音楽でも聞こうとダイヤルを回した。ジャズが陽気に生きいきととびこんできた。

6日未明、草鹿少将は機動部隊の残りに燃料を補給、前日補給した艦にも再補給した。

彼の考えは、攻撃の日のために、できるだけタンクを一杯にしておくことだった。

日も高くなって、この作業も終り、残る3隻のタンカーも引上げて行った。

前よりもさらに甘いさようなら。

そうこうするうちに、山本大将から最後の激励電報が全軍によせられた。

「時はきた。皇国の興廃はかかってこの……」

手のあいているものは全員、甲板に集合した。各艦で、このメッセージが総員に伝達された。

訓示がこれにつづき、歓呼の声が空をつんざいた。

旗艦赤城のマストには、するすると『Z旗』があがった。

1903年、東郷平八郎提督がロシア艦隊に大勝したとき、掲げた旗である。

赤城の機関室では、反保機関長が、この光景を見ることができず、伝声管で聞いた。

彼の心臓は高鳴り、目には涙があふれた。

彼は、いつまでも、それが戦争中でもっとも劇的な瞬間だった、と思っている。

耳が痛むなどと言っている場合ではなかった。

しかし、飛行長菊地六郎大尉は空母飛竜の飛行甲板で部下の飛行兵たちに指示をあたえている最中、猛烈に耳に痛みを感じた。彼は艦医のところへ行き、悪いしらせを聞いた。

攻撃に参加できないというのである。乳頭突起炎だということであった。

艦隊はいまオアフ島の北方540マイルに達していた。

脚ののろいタンカーがいなくなったので、最後の南方への突入が敢行できた。

正午すこし前、草鹿少将は艦隊の針路を転じ、命令を発した。

「24ノット。全速前進!」

午後3時までに距離は500マイルに縮まった。比叡の無線室では、河内中佐がホノルルからの新しい情報をキャッチした。「12月5日午後6時現在、真珠湾に戦艦8、軽巡3、駆逐艦12が碇泊中、さらに軽巡4(ホノルル型)、駆逐艦5が入港しつつあり」

午後4時55分、すでに現場に到着している潜水艦伊−72が最新の情報を送ってきた。「ラハイナ水域に米艦隊なし」

それなら、連中はまだ真珠湾にいるか港外へ出発したか、だ。

南雲中将の参謀たちは、この情報を検討した。

提督の情報将校小野少佐は、戦艦のうち5隻はもう8日間も港にいるのだから、そろそろ出港したのではないか、と指摘した。しかし、戦術の権威、草鹿参謀長は、週末に出港するとは思えない、とこれを否定した。

冒険好きな魚雷の専門家、源田中佐は空母がいないことを悲しんだが、小野少佐が、なに、そのときまでには2隻くらい帰ってくるだろう、と慰めた。

源田中佐はよろこんで、「そうなったら、戦艦が八隻全部いなくなったって、おれは構わんぞ」と言った。

その夜おそく、さらにうれしいニュースがホノルルから入った。「阻塞気球を認めず。戦艦は魚雷防禦網なし。付近の島に海空の警戒警報の発令された形跡なし……」

偽瞞作戦は明らかに成功していた。

東京の司令部は全く自己満足したにちがいない。やれることは全部やったのだから。当局は、横須賀海兵団の水兵たちをバスに乗せて運び、目立つように町中を見物させて歩く、というようなことまでやったのだ。

午前1時20分、最後のホノルルからの返信が東京から中継された。

「12月6日(現地時間)港内に碇泊中の艦船、戦艦9、軽巡3、水上磯母艦3、駆逐艦17。

入港しつつあるもの、軽巡4、駆逐艦3。空母全部と重巡は出港せり……米艦隊に変化ないし異常を認めず」 |

すべてのものが空母のいないのを残念がった。

一部のものは、攻撃が中止されるのではないかと心配したほどである。

しかし南雲提督は、もう引返すことはできない、と考えていた。

8隻の戦艦は港内にいるはずだ、もう「いない空母について」の心配はやめるべきだ。

すでに400マイル以内に迫ったオアフ島に向って突進する灯火を消した艦隊の上に、最後の、おちつかない、平和な夜がおりた。

空母加賀では、戦闘機乗りの志賀大尉が風呂に入り、寝る前に衣類を全部新しいのにとりかえた。

昇進したばかりの後藤一平飛行士は、新しい少尉の制服を、はじめてひろげてみた。

空母飛竜では、爆撃機操縦士の橋本が持物を整理し、すこしでも眠ろうと努力していた。

しかし寝床のなかで寝返りばかりうっていた。とうとう彼は起き上り、医務室へ行って睡眠薬をもらってきた。

それがきいたのにちがいない。

なぜなら、空母飛竜の飛行長天谷中佐が、そのすこし後、部下がどうしているかとのぞいてみると、彼らは皆ぐっすりと寝こんでいたからだ。

つぎに天谷中佐は格納甲板へ上って行き、各機の無線装置を一機ずつ注意深く調べてまわった。 |

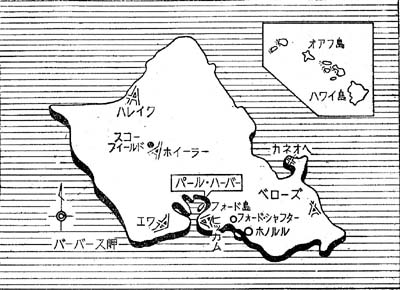

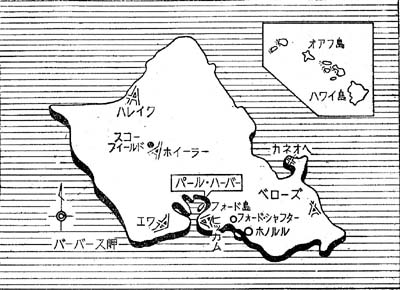

オアフ島全図

|

誤って機械にふれたりして、まさに行われようとする劇的な大ショウを事前にもらしたりしないように、彼はキイと接触点との間に紙をはさんでまわった。

空母赤城では、小野少佐がラジオの前にうずくまり、夜通しハワイ放送の電波をキャッチしようとしていた。

午前2時……2時半……3時……時間は過ぎて行った。ラジオではKGBMが依然としてハワイの歌を奏でていた。

そこから約360マイル南方では、潜水艦伊-24号の特別雷撃将校、橋本似行少佐が同じラジオの番組を坐って聞いていた。

伊-24号は当時、オアフ島沖を巡回していた28隻の大型巡洋潜水艦のうちの1隻だった。

彼らは、幸運にも港内から逃げ出してきた米国軍艦を捕促する任務を帯びていたのである。

同じように伊‐24号でラジオを聞いていた酒巻和男少尉は、日本を出たとき23歳になったばかりだった。

酒巻は海軍の栄光を夢みて生きてきたが、これまでのところ彼はただのお客さまにすぎなかった。

彼は伊‐24号の後甲板に、まるでおんぶするようにくくりつけられた2人乗り小型潜航艇の指揮官だった。

このような小型潜航艇は、全部で5隻、それぞれ『親潜水艦』の背中で運ばれていた。

空中攻撃の直前にこれらを発進させる、という計画であった。

運よく港内にもぐりこめれば、彼らだけで一隻か二隻の軍艦を沈めるはずだった。

この考えは、全体として、実際家の山本提督には気に入らない、受け入れにくいところがあった。

しかし、これには日本人の心にぴったりする自爆精神の匂いがあった。

そこで、ついに岩佐直治大尉は司令部を説得して小型潜航艇――いまでは『特別海軍攻撃隊』と呼ばれている――を全面作戦の中に加えることに成功したのである。

岩佐大尉の発案なので、当然彼が指揮官になった。

最初、山本大将は、小型潜航艇は単独で真珠湾に浸入してはならない、という重大な条件をつけた。

そんなことをすれば、攻撃がはじまる前に敵に感づかれてしまう、というのである。

しかし岩佐大尉は、発見されずに港内に侵入することができる、と頑張って、ついにこの点でも山本大将は折れたのであった。岩佐大尉は急いで彼の計画を具体化した。

5隻の長距離巡洋艦が、搭載航空機とカタパルトをはずされ、代りに秘密の新しい小型潜航艇がとりつけられた。

4つの大きな留金と、ひとつの補助留金とで、これをとめた。

小型潜航艇は、どれも長さ約15メートル、焦雷2本を持ち、蓄電池で走り、乗員2人を要した。

選抜され、1年余の訓練をうけた乗員たちは、11月16日の朝、呉海軍基地の司令官室に集められた。

つぎの夜、酒巻少尉は同級生で指揮官仲間の広尾彰少尉と一緒に、呉市内で最後の散歩をした。

一軒の洋品店で、2人とも小さな香水瓶を買った。

日本の古武士の伝統にならって、彼らは出陣の前に香水を衣服にしみこませようと思ったのである。

そうすれば栄光のうちに死ぬことができるのだ――酒巻少尉の言葉を借りれば『桜の花が散るように』

翌朝、彼らは出発した。太平洋をまっすぐに横ぎり、30キロの間隔をとって進んだ。

昼間は潜水し、夜は海面に浮んで走った。

夜の航行のあいだ、酒巻少尉と部下の稲垣清二二等兵曹は、潜航艇の上によじのぼっては、見落した点がないかどうかを点検した。熱心さのあまり、酒巻少尉は、2度も波にとらわれた。

幸い母艦に身体をロープで結びつけておくことを忘れなかったので、そのたびに引上げられ、ぽたぽた水をたらしながらも、元気一杯、すぐ仕事に戻った。

12月6日、彼らはオアフ島をみとめた。夜になってから浮上して岸に近づいた。

ついに彼らは、パール・ハーバーの沖合16キロの地点で、月光を浴びて艦をとめた。

橋本少佐は司令塔から興味深く眺めた――

港外の赤と緑の灯……ホノルル市の輝き……ネオンの輝くロイヤル・ハワイアン・ホテルの二本の塔……ずっと右手にはダイヤモンド・ヘッドのふもとに光り輝くエルクス・クラブ………。

ついに彼らは目的の地点に到着した。

酒巻少尉と稲垣二曹は、最後の点検を要する無数の個所を調べるために走りまわった。

突然、ジャイロ・コンパス(回転羅針盤)が動かないのを発見した。これは重大なことだった。

これなくしては潜航は不可能なのだ。酒巻少尉は伊-24号のジャイロ・コンパス係を呼び、稲垣二曹に協力して修理するように命じておいて、艦内に降りて最後の仮眠をとった。

午前零時半、彼は寝床を離れ、新鮮な空気を吸いに司令塔へ上って行った。

オアフ島は前より一層黒々と横たわり、モヤに包まれているように見えた。

星はなく、月が不安に波立つ海面を照らしていた。

彼は下に降り、ジャイロ・コンパスを点検した。稲垣二曹と専門家の努力も実を紡ばなかったようだ。

酒巻少尉は暗い気持になった。これは、ただの不運なのだろうか、それとも自分に何か落度があったのだろうか。

しかし、どっちにしても行こう、と彼は決心した。彼は身のまわりのものを整理し、家族に別れの手紙を書いた。

ちょっと考えて、その中ヘ一房の髪の毛とツメを切って同封した。

身ぎれいにしてから、小型潜航艇用の『制服』に着かえた。皮の上衣とフンドシである。

呉で買った香水を身体にふりかけ、白いハチマキを頭にしめた。

それから艦内をまわって乗組員に別れの挨拶をした。

すでに、特殊潜航艇が真珠湾への発進を命じられていた午前3時半を、はるかに過ぎていた。

top

**************************************** |