|

****************************************

INDEX 2 7 10 12

12 俺たちはもう行くぞ、華々しく自爆してくれよ!(午後5時30分以後)

ウエスト・バージュアの消火作業に失敗して、エド・ジャコビー海軍少尉が海辺を重い足どりで歩いていたのは、ちょうど陽の沈む頃であった。サンドイッチでももらおうとフォード島の独身将校宿舎に向って歩き出したとき、日没の国旗降下のラッパが鳴り響いた。

彼はピタリと不動の姿勢をとったが、このささやかな儀礼が――今日一日の惨事にもかかわらず、それは平常どおりに行われた――彼に、祖国はなおもあること……そして、それは過去の嵐にも耐え抜き、これからも同じく耐え抜くであろうことを思いおこさせた。

ガレア・ボーベル看護婦も、海軍病院の国旗がおるされるとき、不動の姿勢で立ちつくしていた。

そして、ごく自然な快活さで他のものたちと一緒になった。

少なくともこの日暮れ時には、彼女はまだ自由でいられたのだ。

だが、それが果していつまで続くものであるかは誰にもわからなかった。

古びた独身将校宿舎のベランダに腰をおろして、エンタープライズの飛行士たちと将来の見通しについて語りあっていた、クレオ・ドブソン少尉もそうだった。

一つだけはっきりしていることがあった。

自分たちは本物の射ち合いをやる戦争の真只中、それも最前線にいるのだということだった。

誰かが何か食おうと言い出したがそれは確かに名案だった。

なぜなら、みな今朝の6時にエンタープライズを飛び立ったきり何も食べていなかったからである。

彼らは誰もいない料理室を襲い、電気冷蔵庫のなかに焼肉用の肉を見つけ出すと、大きな調理台の上で肉を料理し、ベランダに腰をおろして食べた。

もう暗くなっていたが、戦艦アリゾナの上に燃えさかる炎のひらめくのが、はっきりと望まれた。

はるか彼方、戦艦群のなかでは、ひっくり返ったオクラホマの腹の上でアセチレン灯がキラキラと輝いていたが、港のその他の部分は真ッ暗だった。

灯火管制をほどこした艦内では、乗組員たちが、やっと休息を見出していた……そして、不安も。

ラレイの上では、何もかもあまりにすごい勢いで過ぎ去ったので、倉庫係下士官チャールス・ナップは、驚いているひまがなかった。

だが今、誰の目もなく、しばしの休息を求めて甲板に身を横たえると、彼の心には、色々な懸念が溢れてきた。

二度と母や妹に会える日がくるだろうか? フットポールの試合を見物したり、女の子を好きになったり、ビールを飲んだり、自動車を走らせたりすることができるだろうか?

確かに、こう見たところ、がっかりするような事ばかりだった。

ナップは、落下傘部隊がワイキキに降下中ということを聞いた……北部ではそれ以上の上陸が行われているとか……まるで日本軍だけでは不充分とでもいうようにドイツまで飛行機を飛ばして来たとか。

そのことなら、間違いはなかった――。

一人の水兵が、捕虜になった飛行士の一人を見たと誓ったのである……大男で金髪のプロシア人で……ドイツ語をしやべるのまで聞いたというのだから。

砲艦サクラメントの上でも、飛行士の一人が金髪だったという噂がひろがったが、その男は、ただ髪の毛がブロンドというだけで日本人だったというのだ。

また他のものは、日本人にはありえないような6フィートの大男のことをしゃべっていた。

もっと恐ろしいのは、飛行士はハワイ生れかアメリカで教育を受けた連中だという噂だった。

水雷敷設艦ドピンのフランク・ルイス水兵は、水上機母艦カまアィスに体当りした日本人は、オレゴン大学の指環をはめていたということを聞いた。

海兵隊宿舎では、E・H・ロビンソン一等兵が、その男は南カリフォルニア大学出身だという噂を聞いた――37年度か39年次の学生らしいが、そこまではよくわからないということだった。

シャフター要塞でクィリアム・ケオ中尉が耳にしたのは、飛行士たちはマッキンレイ・ハイスクールのセ―ターを着ていた、ということだった(彼らは明らかにみなインテリぞろいなのだ)。

サイの目は、守る側にツイていないように思われた。

シャフター要塞の兵士たちは、日本軍の提督の一人が、来週の日曜日にはロイヤル・ハワイアン・ホテルで晩参会を開くぞ豪語したという話を、本気で信じたくらいである。

しかも、どうやってそれをはばんだらいいのか? 海上の艦隊も、すでにやられてしまったという噂が流れた。

ヘルムの操舵手は、エンタープライズを主力とする機動部隊が全部沈没してしまったと聞かされた。

タンジールでは、ウィリアム・ランド一等兵曹が、空母レキシントンまでやられたという話を聞いた。

戦艦カリフォルニアの信号手ツォルター・グラバンスキイが小耳に挟んだところでは、レキシントンばかりでなく、サラトガまでが同じ運命だということだった。

他の多くの噂から判断すると、本国のほうも、あまり頼りにならないようであった。

パナマ運河も爆撃されて封鎖されたが、これはいうまでもなく大西洋艦隊を切り離すためと、ネバダの艦長ジャック・ハーレイに語ったものもあった。

だが、もっと悪いのは、カリフォルニア市自身が攻撃下にあるということだった。

ヘレナの乗組員たちは、サン・フランシスコも爆撃されたと聞かされ……テネシーでは攻撃艦隊が市を包囲したというし……リーデルでは、市は既に占領されて上陸拠点が確保されたとも言われた。

それで、とうとう又も攻撃であったかもしれないということにもなった訳である。

なぜならペンシルバニアでは、日本軍上陸部隊は、すでにロング・ビーチを占領し、ロスアンゼルスに向けて破竹の進撃を続けているといわれていたのだから。

実のところ、景気のいいニュースも、少しはないではなかった。

カリフォルニアの乗組員たちは、ソビエト軍が東京を爆撃したと聞いたし、ウエスト・バージニアでは、日本には鉄が少ないので弾丸には牡蠣(かき)の貝殼を使ったものもあるという噂がとんだ。

おそらく、この乱れ飛ぶデマのなかで、どれよりもすばらしかったのは、オクラホマの水兵達が言い出した流言であっだろう。すなわち今回の生存者には30日間の休暇を与えるというやつだ。

また、メリーランドの拡声器も、2隻の日本空母を撃没したと発表したし、このニュースが、さらにものすごいものになって海軍病院にひろがった。

ペンシルバニアが2隻の空母を分捕って真珠湾まで曳航中というのである。

しかし、当のペンシルバニアは、まだドックに坐りこんでいることがすぐに明らかとなったのに、一体どうしてそんな吉報が信じられたのだろう?

信じられる範囲の最上のニュースは、ネバダ上にひろがっていた。

日本軍がオアフに上陸はしたが、陸軍が食い止めたというニュースである。

艦上の人々は、その船が接岸している浜続きのキビ畑の中の動きに対しては厳戒を要すと報じられていた。

しかし、ネバダの所属海兵隊が同じ区域をパトロールしていたが、それを注意することに気がついたものは一人もいなかった。

ペイトン・マクダニエル一等兵がキビ畑の中を進んでくると、艦上の一人が、何か動いたぞ、と叫んだ。

探照灯がきらめき、マクダニエルは硬直したまま、どうか見つかりませんようにと祈った。

他の海兵が事態を察して、ネバダの抱手たちに射つなと伝令をとばした。

だが、まことに身の毛もよだつ瞬間であった。

マクダニエルは、今夜は誰だって誰かするより先にぶっ放したがっているということをよく知っていたからである。

潜水艦基地では、一人の歩哨が交代兵に向って何度もぶっ放したものだから、一晩中歩哨に立っていなければならなかった。

海軍工廠でも、一斉射撃が起って、駆逐艦サン・フランシスコ号の高射砲塔をとりつけていた兵士たちが、ほんのちよっともらした小さなスポット・ライトを消してしまった。

こうした射撃が行われるたびに、それが他の射撃を誘発し、とうとう全港内が、お互いに誰に向って射っているのかもわからない連中の射撃で、いっぱいにこだまする始末だった。

「おい、お前もこいつに仲間入りしないか?」

チャーリー埠頭の近くにとめてあったセダンの前部座席で、勤務から解放されて、うとうとしていたビリイ・カースレーク一等兵に、一人の歩哨が、こう怒鳴った。

カースレークはうなずいて、片手を窓の外にのばし、空に向って拳銃を5発ぶっ放すと、再び眠ってしまった。

この銃声は、たちまちヒッカムの近くまで響き渡り、B−17航空隊の連中を、ますます悲しがらせた。

酷い一日が暮れたあとなのだ――まず、サン・フランシスコ市から長い14時間の飛行……それから機を整備して……格納庫に野営……蚊に攻められ……日が暮れてから降り出した霧雨の中を濡れないようにと苦心したあとで……今またこれである。

しかし、あの銃声では知らん顔もできない。一発轟いたとき一人が叫んだ。

「ジャップが上陸しているんだ!」

空か曳光弾でかっと明るくなったとき、疲れきった飛行士たちは、軽便寝台から飛び降りた。

ニック・カールフェント軍曹は、なにか針みたいなものの上に飛び降りたものだから、またしても騒ぎが大きくなった。

ホイーラーでも眠られぬ一夜だった。

みんな兵舎から避難していたが、満足のいくような避難所を見つけたものは一人もいなかった。

基地消火班のレイ・ドレナー一等兵は、消火班長の居室の床の上で、20人ほどの連中と、蹴飛したり、転がったりし合っていた。

砲声が轟くたびに、彼らは、脅えきった歩哨がブッ放す盲滅法な射撃をかわしながら、消防自動車に乗って飛び出して行った。

営庭の東のはずれでは、第98沿岸砲兵隊が掩護砲撃を開始した……そして、スコーフィールドの第97部隊から、榴散弾がこっちのテントに落っこちてくるじやないか、と電話で怒ってくるまで撃ち続けていた。

スコーフィールドでは、第27歩兵部隊が第98部隊の警備分隊に向って射ちまくるということまで持ち上った。

また他の二つの部隊は排水溝を挾んで激戦を演じていた――そして、GIの一人が、跳弾にあたって何やらわめいたとき、もう一方が、日本軍ならあんな言葉は使わないと考えたので、やっとおさまった。 |

燃える空の要塞B-17 ヒッカム飛行場b

|

荷車をひく家畜の囲いの近くでは、一人の歩哨が3回誰かと叫んでも(この夜にしては見上げた落着きぶりである)返事がないので、とうとう一頭のラバを射ってしまった。

アリアマヌ司令部の警備兵が一頭の鹿を捕えた。

ウォルター・シモンズ食事当番兵の想像では、その夜は歴史上かってみないほど多くのマングースがカネオヘ周辺の野原で殺されただろうという。

午前1時半頃、カネオヘの上空で小さな光るものが炸裂した――誰もまだ、それがどこからあらわれたのか知らなかったが――基地中の兵隊が『落下傘部隊』に向って一斉射撃を開始した。

誰にもそれが見えず、飛行機の音もしなかったのだが、そんなことは問題ではなかった。

さらに確実な目標となったのは、湾の中央にある、百万長者クリス・ホームズ所有の島である。

この島に落下傘部隊が降下したという話がまずひろがった。

あとになってみると、それはただ日本人の召使たちが暴れ出したというだけのことだった。

どちらにもせよ、一団の兵士が、まだどうにか滑走のできる残り少ない飛行機の一機に乗りこんで出かけ、その上に機銃の雨をばらまいた。

エワ飛行場では、一人の歩哨がマッチの火を見つけ、危うく基地司令官ラーキン中佐を射ち殺すところだった。

中佐は――――自分で出した命令を忘れて―――ぼんやりと煙草の火をつけていたのである。

オアフ全島に抱声が響き渡ったのでは、遅かれ早かれ誰かが犠牲にならなくてはならなかった。

年老った日本人ステマツ・キダ、その息子キイチ、そしてもう2人の日本人は一日の漁を終えて帰る途中、小舟がバーバース岬にさしかかったとき、哨戒機に射殺された。

彼らは奇襲のはじまる前に出かけたのであり、おそらく戦争のことなど何一つ知らなかったであろう。

真珠湾の中でもカリフォルニアの機銃のために、ユタの生存兵2人が、誤った警報が見せられている間に、アルゴンの甲板に立っていてやられてしまった。

フリッツ・ヒーペル大尉は、午後7時半ごろ、エンタープライズの敢闘機を率いてフォード島に向いながら、こんなことになるんじやないかというような気がしていた。

彼らは日本空母を求めていたのだが、エンタープライズヘ帰ってみると、暗くなりすぎて着艦できず、オアフヘ行けと命じられたのである。そして、やっとの思いで近づいてきたのだ。

ヒーベル大尉は慎重に、フォード島に向って着陸指示を求めた。

そして機の灯をつけるようにと指令され、「飛行場上空に達したら、着陸にそなえて散開せよ」と命じられた。

港内では、ニュー・オリーンズ上のジョセフ・フレック海兵軍曹が、発砲を控えよという命令が飛び交うのを聞いた――友軍機が入ってくるのだ。

メリーランドの1・1銃座にいたレオン・グラボウスキイ海軍少尉も、そう聞いた。

フォード島の通信兵フレッド・グレーサーも同様たった。だから、他の者だって聞いていたはずなのだ。

飛行機群は南水路を越え、山脈地帯へと近づいてきた。どこかで砲声が響いた。……つづいてまた一つ……そして、真珠湾内のほとんど全艦隊が火ぶたを切り出した。

曳光弾が空を横切った――30インチ砲……30インチ砲……1・1インチ砲……およそ、ありとあらゆる射てるもの全部だ。フォード島の第一補給中隊の配属地点近くで、一人の将校が土嚢にかけ上ったり下りたりしながら、必死になって叫んだ。

「やめろ! やめろったら! あれは味方の飛行機なんだぞ!」

上空では、ヒーベル大尉が無線電話に怒鳴りつけていた。

「おい、一体どうしたっていうんだ」

ジェームス・ダニエルス少尉は飛行場の西南端のフラッドライト目がけて突込み、射ってくる連中の目をくらまそうとした。この芸当が成功して、彼は、バーバース岬に急降下していった。

他の機は、そうは素早く運良くはいかなかった。

ハーブ・メンジェス少尉は操縦不能となって突込み、パルム・インという、パール市の酒場にぶつかった。

エリック・アジン少尉も、やはり市の近くに落ちた。

彼は落下傘で飛び出したのだが、降下の間に砲火で蜂の巣にされた。

ヒーベル大尉は損傷を受けた機をホイーラーに着陸させようとしたが激突して死亡した。

タイル・ハーマン少尉は、壊れた機でフォード島上空360メートルのところからキリもみ状態で落下していったが、助かった。

D・R・フリン少尉はバーバース岬の上空で落下傘で飛び下り、何日かたってから運よく陸軍の手で助けられた。

ダニエルス少尉はバーパース岬上空を一機でさまよった。10分ほどたって砲火は止んだ。

そして彼は物やわらかな調子で指揮所に着陸指示を頼んだ。

こんどは前みたいではなかった――灯をつけず、できるだけ低空で、素早くさっと入ってこい、友軍機のようにしては、とても駄目だから、敵機みたいに突込んできた方がいい、という指示をうけた。

彼は、その通りにやって無事着陸した。

哨戒駆潜艇ホイットニイの上では、乗組員ワルド・ラスマンが、すっかりいい気特になっていた。

今度こそ、この眼で日本機を見たのだ。

砲撃は素晴らしかったし、奴らが火を吹いて落ちる有様を見ているのはスリルがあった。

おかげで、その朝の騒ぎは夢のように忘れられた。

海軍軍人の奥さんジーン・ガーディナー夫人は、マカラパの近くの自分の家からこれを眺めていた。

砲撃の上手下手はわからなかったが、どうか高射砲が敵機に当ってくれればいいと祈った。

もう一人の海軍の奥さんミッタ・タウンセンド夫人は『摺鉢』の上にある自分の家で見ていたが、月が姿を見せて、オアフの上に、淡いけれども明るい光を浴びせかけた。

夫人は、早く月が雲の中に隠れてしまいますようにと祈った。

ジョセフ・ギャロウェイ夫人は、ホノルルの友だちの家の床を歩き回りながら、やっぱり祈っていた。

その朝、良人が艦に行ってしまったあと、一体何かどうなったのか、さっぱりわからなかったのだ。

彼女の携帯ラジオが、時々飛行機について警報を発していたが、大抵は何もしやべっていなかった。

どこかラジオの遠くの方で、ソールト・レーク・シティからのダンス音楽が混線して、かすかに鳴り続けていた。

必死にニュースを求めるあまり、他の夫人たちは日本放送をキャッチするという失敗をしでかした。

W・G・ビーチャー夫人は、良人の乗り込んでいる駆逐艦フラッサーが、レキシントン以下の全機動部隊とともに沈没したということを耳にしてしまったのである。

ヒッカムの食堂主任の夫人であるアーサー・ファーナー夫人はニュースをあさる必要はなかった。

彼女には何もかもよくわかっていた。

誰かが、ヒッカムの食堂に爆弾が落ちて、逃げた者は一人もいないと教えてくれたのであった。

彼女は、良人であるファーヂー軍曹が、おのれの持場で戦死するのは当然のこととうなずいて、これからの自分の仕事は、5人の子供たちを本土へ帰して学校にやり、そしてその子たちを食べさせて行く途を見付けることだと考えた。

ファーナー一家はハワイ大学の講堂に避難していたのだが、赤十字が神業を発揮してくれたにもかかわらず、どうしても床にかたまっている沢山の人たちには、寝台の数が足りなかった。

日曜日の夜、ファーナー夫人と、もう3人の母説たちは、大人ばかりで、『中空方陣』をつくり、彼女たちの10人の子供たちをその中に詰め込んだ。

これでとにかく、みんなが一緒にかたまっていることができたが、それでもなお、この一夜は、すすり泣きと、絶間なき動揺と興奮、そして洗面所まで辿り着くのに、眠っている人たちの間を、長いことまたいで歩いて行かなければならなかった。

やっとのことで、どうやら寝静まったかと思ったら、また一騒ぎがもち上った。

一人の小さな女の子が、首に鈴をつけた仔猫を、どこかにへ逃してしまったのだ。

こうなると、一体どっちがうるさいのかさっぱりわからなくなってしまった――鈴を鳴らしてさまよい歩いている仔猫と、真っ暗な中を猫を探して歩く女の子と。

女の子は、たったいま猫が歩いて行ったあとばかりを迫いかけ回しているのだった。

一時間が、中々たたなかった。子供たもは、次第にまどろんでいったが、母親たちは一晩中一睡もできずに起きていた。そして、ときどき言葉を交したが、そのほかは、ただ暁の光を待ちわびながら、互いに手をとり合って、じっと横たわっているだけだった。

他の家族たちの逃げこんだレッド・ヒルの海軍倉庫のトンネルの中では、母親たちが一瞬の休みもなく忙しい目にあわされていた。

通風孔から蚊の大軍が押し寄せてきて、母親たちは、子供が眠れるように、一晩中それを追って夜を過ごしたのだ。

そのうちに思いもよらない大事が起った。

一人の若い母親が生後一ヵ月にしかならない赤ん坊の授乳瓶を忘れてきてしまったのである。

コップでのませてはみたものの、むろん赤ん坊には無理だった。

誰かが砂糖シェーカーではどうだろうと言ってくれたが、これも大きすぎて駄目だった。

最後に、アレキサンダー・ロウエル夫人が解決策を見出した――清潔な布を牛乳の中にひたして赤ん坊に吸わさせたのだ。これは捕虜のやったことですよ、と彼女は説明した。彼女は『モホークの太鼓』を読んで、そのことを覚えていたのだ。

親切な人たちは、自分の家を避難所に開放した。

ワイパフのある海軍中佐夫人は、20人から30人にわたる女子供を入れてくれたが、ドンとジェリイ・モートン、そして2人の母親クリフト夫人も、その中にいた。

みんな、ほがらかにしていようと勤めたのだが、デマはどれもこれもゾッとするようなものばかりだった――カネオヘから前進してくる日本軍の前には、抵抗力がとても貧弱だというのだ。

何人かの母親たちは、もう捕虜にでもなったような口調でしやべっていたが、ドンとジェリイは丘に上って最後まで闘い抜こうねと誓いあった。

そこここでは、かたくなに避難を拒む家族たちもいた。

アーサー・ガーディナー夫人は、マカラパに近い下級将校2棟つづき宿舎の建物に対して、大きな忠誠を誓っていたわけではなかったが、とにかくそこは彼女の『わが家』なのだし、ガーディナー大尉が帰ってきたときに、自分がそこにいてやりたいと心から思っていた。

彼女は、壁に食堂のテーブルを押しつけ、5歳になる息子のキースに手伝ってもらってマットレスを4枚階下へ引きずりおろした。

それから、それを巧みに組立てて、キースと二つになるスーザンを連れてもぐり込んだ。

キースは恐怖と興奮とで気持が悪くなっていたが、それでも実によく協力した。

スーザンは全然反逆的で、これは新しいお遊びなんだよと言い聞かせて、ようやく言う通りになった。

ポール・スパンダラー夫人は、アレワ・ハイツの灯火管制下のわが家に坐りながら、4人の子供のために何か本を読んでやった方がいいかもしれないと考えた。

そこで、自分の上衣をフロア・ランプにかぶせ、子供たちをまわりに集めて本を一冊とり上げた。

とたんに、一人の男がドアを叩いて怒鳴った。 「灯りを消してください!」

夫人はあきらめて、みんなと一緒に寝てしまった。

海軍軍人の細君、ローレン・キャンベルは、真珠湾に近い自宅での灯火管制に、もっと上手な身の処し方を示した――灯を全部消した上で、ラジオのダイヤルの周波灯を点けたのである。

灯火管割下には、いろいろな難問題が持ちあがったものだ。

12歳になるハワイ人の少年アレン・マウは、自宅にいる避難者たちにココアを作ってやろうとしたが、電気冷蔵庫の中の電灯を点けないことにはミルクが取り出せないことに気がついた。

手を伸ばしたがミルクの瓶がわからない。

とうとう、えい、やっちまえ!と灯をつけた……とたんに、家族のものがみんな灯りを隠すために冷蔵庫のドアに殺到したものだから、その子は、すんでのところで片腕をもぎとられるところだった。

暗闇の中で、沢山の家族たちが、今朝家を飛び出して行ったきり帰ってこない男たちの身の上に想いを馳せていた。

その何家族もの人たちに、男たちの様子がわかるまでには、何日とかかることだろうに。

火曜日、アーサー・ファーナー夫人は、チョコレートが一箱、どこからともなく友人の家から出てきたことを知らされた――これは、いつでもファーナー軍曹がその近くにいるというサインだった。

しかし夫人は、それにあまり期待しないことにした。次の日、夫人は――ヒッカムの食堂がやられたとき、軍曹はパンを取りに行っていたことを聞いた。彼は、かすり傷一つ負わずに逃げたのだった。

水曜日になっても、モニカ・カンター看護婦は、べニング大尉から、なんの連絡もなかったが、彼女は黙々とベストを尽して働いていた。

彼女がヒッカム病院の三階の廊下を歩いていると、エレベーターのドアが開いて、そこに戦闘服のままの彼が立っていた――これまで彼女が映画で見たどの兵隊よりも汚ない恰好で。

大学の講堂で、牧師が自分の名を呼んでいるのを、ジョセフ・コート夫人が聞いたのは、木曜日の朝だった。

夫人は洗面所に駈けこんで、どうか悪いニュースを聞いてもくじけませんようにと祈った。

そして出て行くと、牧師が、コート隊長はお元気だそうですよ、と言った。

その日も遅くなってから、真珠湾での民間の仕事にたちかえったW・G・ウォーレス夫人は、窓越しに焼けただれた艦影を目にしないようにしようとつとめた。見れば苦しくなるからだ。

ところが、見馴れた人形が窓の外を横切ったので、ふと彼女は顔を上げた――それは日曜日の朝、別れたきりの良人、ウォーレス少尉だった。

彼女は机を跳び越えると、窓から半身のり出して良人の腕の中へと身を投げかけた。

それから二人は応急救護所にとびこみ、人目のないところで思いきり泣き出した。

ドンとジェリイ・モートンが、フォード島の水上機の滑走台のところで、最初の爆撃をうけて義父が死んだことを聞いたのは、12月14日の月曜日になってからだった。

しかし、待ちわびるものも案じるものも、すべて心は『もしや』を頼んでいた。

この暗黒の日曜日の夜、オアフの家族たちは、また別の不安に襲われていた。

恐ろしい暗闇の中で、日本軍がいたるところの薮かげに潜んでいるかのように思われてならなかった。

ティーン・エージャーの姉妹、ベティとマーゴ・スパンダラーはいつもならベランダで眠るのだが、この夜ばかりは母親のベッドに入ってきた。

W・G・ビーチャー夫人は、子供たちを寝かせてから、一人起きて、家の横でかさこそと鳴るシューロの葉の音に、じっと耳をすませていた。

海軍軍人夫人レイバ・ウォーレスは、誰かが屋根の上にいたといってきかない脅えた女の子を一人、助け入れてやった。夫人はライフルを一隅におき、もし日本兵が入ってきたら、これであなたを射ち、それから自分も死ぬと約束してやった。これがきいたものか、女の子はおとなしくなった。夫人は銃に弾丸が入っていないことを内緒にしておいた。

若い、陸軍軍人の細君パトリック・ギリス夫人は、自宅のアパートの外を誰かがこっそりうろついていると言ってきかなかった。彼女と一緒にいた5人の奥さんたちも同じだった。

警察では、その辺りを洗い回ったが、なんにもならなかった。

午前4時ごろ、別の警報が、フォート・シャフターの情報部のフィールダー大佐のもとに入ってきた。

何者かが基地の背後から青いライトで信号を発しているというのだ。

大佐はピストルをひっつかむと、鉄帽をかぶり、歩哨を呼んできた。

いかにも青い光が、山のところで点滅している。

大佐は援兵を呼び集めると、小隊を、生い繁っている牧草の中に散開させた……それから、小川を渡り……その地点を包囲した……そして突入。

なんと2人の年とった農夫が、さっきの警報どおり、青い灯をともして牛の乳しぼりをしているではないか。

シューロの葉が微風にそよいでいて、ときおり青い灯を隠すものだから、まるで秘密通信のように見えたのだ。

フィールダー大佐にはわからなかったが、もはや危険は通りすぎていた。

この恐ろしい夜、オアフには、もうなんの危険もありはしなかったのだ。

全島16万人に及ぶ日系市民たちは、なんの怠業もしなかったし、恐らく重大なスパイ行為などもなかった筈である。

金曜日の夜、東京にかけた森博士の電話でさえ――それも、ポインセチアとムクゲと菊の花とについての謎めいた話だったが――きっとうしろ暗いものではなかったのだろう。

それは東京の読売新聞から依頼された季節の記事にすぎないと博士も主張していたが、確かにその探訪記事は、翌朝の同紙に掲載されている――どうみても花の話である。

また事実、北領事には、外部の情報機関の協力など要りはしなかったのだ――総領事には二百人余にあまる領事館関係の部下がおり、自分で十分も自動車をとばせば、いつでも好きなときに全艦隊の動向を見渡すことができたのだから。

オアフ北方の日本大機動部隊にも危険はもうなかった。

南雲提督の艦隊は800キロの彼方にあり……黙々と帰途について……往路よりやや南方の海上を、厚い露をついて進んでいた。乗組員ちは、不思議な平静さを保っていた。

赤城の機関室では、反保中佐の部下たちは酒の祝杯さえもあげなかった。

中佐は、あとになって、これが普通なのだということがわかった――兵達は、小さな、たいして重要ではない勝利のときに騒ぎ立てるものだということを。

大勝利のときには、かえって冷静になり、じっと物思いに沈んでしまうのだ。

オアフ南方の日本潜水艦にも、もう危険はなかった。

その大部分は、すでに高見の見物をしているのにすぎなかった。

艦長渡辺勝次は、海岸から数マイルのところにとめた伊−69号の指揮塔から、のんびりと真珠湾を眺めた。

アリゾナの炎が、まだめらめら燃えあがっているのが望まれたし、午後9時2分には大爆発が記録された。

この休息は、ありがたかった。その日一日、駆逐艦から身をかわすのにさんざん苦労したからだ。

駆逐艦のなかには、渡辺の潜水艦を沈没させたと思った者もあるかもしれない。

なにしろこの渡辺は姿をくらますことにかけては名人だったからだ。

彼は、わざと重油をポンプで流して、沈没の確証に日本の下駄を海に投げこむのがお得意だった。

伊−24号に乗り組んでいた橋本大尉は、たった一日のうちに海浜線に起った変化を、じっと見つめていた。

またたいていた灯は、ひとつ残らず消え去っていた。オアフは完全に暗黒の影に覆われていた。

伊−24号は東に向い、酒巻少尉の潜航艇と合流する地点へと急いだ。

特別攻撃隊全員はラナイ西南11キロの洋上で集結することになっていたので、潜水艦が一隻ずつ姿をあらわした。

一晩中、彼らは、お互いの姿のよく見える範囲で、洋上にゆらりゆらりと身をまかせながら待ち続けていたが、特殊潜航艇は一隻も帰ってこなかった。

伊−24号の中では、酒巻少尉が、その生還を期していなかったことが発見された。

彼の所持品は、きちんと整理してあった。

彼の遺書が(爪と髪の毛を一房添えて)、いつでも郵送されるように包んであった。

郵送料として、いくらかの金さえ同封されていて、郵送を依頼する旨が、細かに書き残されてあった。

だが、酒巻少尉は死んではいなかった。日暮れに意識を失ってから、彼の艇は、ゆっくりと東へ漂って行った。

どこかで彼は意識を回復し、浮上してハッチを開けたものに違いない。

とにかく、真夜中になった時、彼はまず月の光に、そして頭上から吹き込んでくるそよ風に気付いたのであった。

彼はハッチから頭を出して、冷え冷えとした夜の空気を、いっぱいに吸いこんだ。

稲垣兵曹も意識をとり戻して、深呼吸を繰返した。

だが彼は、まだふらふらしていて、すぐまた眠りに落ちてしまった。

酒巻少尉だけ正気のまま、夜の中で、うっとりと我を忘れ、艇の漂ようままにまかせていた。

海は荒れてはいなかったが、ときおり波が彼の顔を洗った。

星が流れる雲をぬってきらめいていて、月光が水の上に踊っていた。

彼は生還を期せない任務を持った人間には危険な考えを抱きはじめていた。

生きているのは素晴らしいことだと、考えるようになっていたのだ。

明け方近く、エンジンが停止し、艇はただ漂ようだけとなった。

辺りが明るくなるにつれて、――酒巻少尉には、左手に小さな島が見えてきた。

彼は、それが合流点のラナイだと見てとった――艇が人間の手をかりずに自分で舵をとるとは、なんと特筆すべき忠実さではないか。

だが、実のところ艇は、ずっとかけ離れたところを漂流していたのだ。

オアフの東端を廻って、その島の風上の側に沿って、北西に向っていたのである。

酒巻少尉は稲垣兵曹をゆり起し、島影を指さした――まだ合流に間に合うかもしれない。

彼は全速を命じた。艇は動き出して止り……また動き出しては止った。

バッテリからは白い煙が立ち昇っていた。ショートしかけているのだ。

酒巻少尉は、しばらく待ってみた(低電圧で、自動車をスタートさせようと努力している男のように)。

そして、もう一度やってみて駄目だった。

もう一度 エンジンがかかり、艇は前進しはじめた。と、その瞬間、再びガタンときて……おそろしい、あのガリガリと擦する音……身の毛のよだつような急停止。ああまた暗礁に乗り上げたのだ。

今度は、もうどうしようもなかった。艇を沈没させるよりしようがなかった。

こういった場合にそなえて、艇には火薬が仕掛けてあった。酒巻少尉は急いで導火線に火をつけた。

そして数秒間、稲垣兵曹と二人で、艇を爆発させるためにパチパチいっている導火線を見つめていた。

それから2人は、ハッチをよじ上った。

2人はフンドシひとつになって、葉巻型の艇にのぼった。

月は西に沈み、東の空には、新しい一日が明けはなたれてきた。

2人のまわりには磯波が泡立ち、打寄せてきた。200メートルばかり彼方に、暗い、人影のない浜辺が見えた。

酒巻少尉は良心の苛責に責められていた。

この艇と運命をともにすべきではないだろうか……これが海軍将校のとるべき道だろうか?

だが、彼は考えた。(どうして生きようと努力してはいけないのだ!)おれは兵器じゃない、人間なんだ。彼は艇に別れを告げた。まるでそれが生きているもののように。

「おれたちはもう行くぞ――華々しく自爆してくれよ!」

午前6時40分頃、彼は海へ飛び込んだ――彼が東京時間に忠実に合せてきた彼の腕時計は、2時10分で止まっていた。水は思ったより冷たく、浪は見かけにまして高かった。岸に向って泳ぎ出すと、浪は彼を容赦なく巻きこんだ。

稲垣兵曹も一緒に飛び込んだのだが、どこにも見当たらなかった。酒巻が呼ぶと、声が返ってきた。「少尉、ここにおります!」

少尉は、やっとのことで、寄せくる波のまにまに浮きつ沈みつしている兵曹の顔を見つけた。

彼は二言三言元気づけるために怒鳴ったが、稲垣兵曹の耳にとどいたかどうかはわからない。兵曹の溺死体は、後になってから海辺に打ち上げられた。

波とたたかいながら酒巻少尉は、艇に仕掛けた火薬が爆発しないことに気がついた。

5分……10分たった。ゾッとするような現実が身に追ってきた――彼はこれにも失敗したのだ。 |

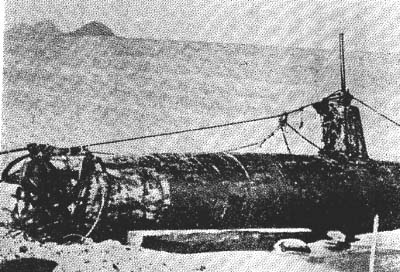

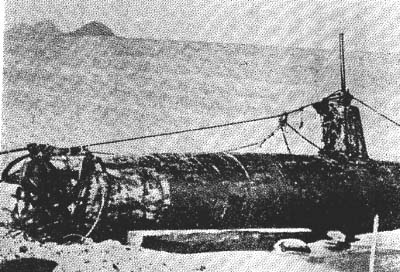

酒巻少尉の特殊潜航艇はベローズ海岸に打ち上げられた

|

彼は泳ぎ戻ろうと思ったが、それもできなかった。既に全身の力が抜けていた。

もうとても泳げるものではなかった。漂っているだけだった――――塩からい水の上を、咳きこみ、呑み込んでは吐き出しながら。もう完全にどうすることもできなかった。何もかもわからなくなってきた。

意識を回復したとき、彼はべローズ・フィールドの近くの浜に横たわっていた。

打寄せる波のおかげで、砂の上に打ち上げられたのだ。

彼は、自分のすぐ傍に立っている一人のアメリカ兵のもの珍らしそうな瞳をちらと見あげた。

デビッド・M・アタイ軍曹は、腰に拳銃をかまえたまま彼を見張っていた。

かくも多くの人々にとって幕を切っておとされたばかりの戦いは、一人の捕虜酒巻和男にとっては、もうここで終りを告げたのだった。

このとき、ワシソトンでは午後12時20分、ピカピカに磨き上げられた10台の黒いリムジンが、丁度国会議事堂の門内にすべりこんできた。

先頭の1台は、レビアサン、クイーン・メリイ、ノルマンディとニック・ネームのついている3台の大型自動車に護衛されていた。それには政府機密機関勤務の人間が乗りこんでいた。

彼らは、いま、日本帝国に対して宣戦を布告するために国会へと急ぐフランクリン・D・ルーズベルト大統領を護衛してきたのだった。

車は議事堂の南玄関に止り、大統領は愛息ジミイに助けられて車を降りたった。

ルーズベルトは、あの見馴れた海軍ケープをまとい、ジミイは海兵大尉の軍服姿だった。

淡い白昼の陽光の中、バリケードの向う側に立っていた群衆の間から拍手が起った。

大統領は立ちどまり、微笑して手を振って答えた。それは、選挙運動の愛嬌ではなかった。――そんなことをしている時ではなかった――といって、悲しみの表情でもなかった。

彼は、悲哀と希望の間に立って、重心を支えようと努力しているかに見えた。

大統領の一行は議事堂の中に入り、群衆は再び水を打ったように静まりかえった。

そこここに、よく気のまわる連中が忘れずに持ってきた携帯ラジオをかこんで、小さなかたまりができた。

みんな議事堂の方に向いていた。そうしたところで、その中では、なにが行われているか、見えはしなかったが。

建物をじっと睨んでいれば、その中から歴史の一駒が少しは滲み出てくるとでも考えているかのようだった。

大統領と同じように、国民は騒ぎもしなければ絶望もしていなかった。

映画ではよく、宣戦が布告されるとなると、きまって官邸の前に大群衆がつめかけて歓呼の叫びを上げるシーンを見てきたものだが、彼らは全然そんな気持にはならなかった。

しかし、中には、ぎこちない、あんまり気乗りのしない態度で、ちょうど映画の筋書きにでもあるような言葉をはいてみせるようなものもいた。

「ねえ!」一人のティーン・エージャーの女の子が、眼鏡をかけた、ちよっと軍人には見えそうもない水兵にまつわりついて言った。「女の子でも、なんとか仲間に入れてもらえないの?」

実に苦痛に溢れたものだったが、しかし如何にもアメリカを象徴するような光景でもあった。

自分たちの経験をフットボールや映画に結びつけて考えてみたあの真珠湾の男たちのように、国民には、どうしていいのかさっぱりわからないのだ。

平和をモットーとして育てられてきた国民が戦争へと突入して行こうとしているのだが、しかも、どうやって戦っていいのかさっぱりわからないのだ。

日曜日の午後早々、ニュースが飛び込んできて以来、自分たちの気持にピッタリくるような言葉を夢中になって探したのだが、うまく見当たらなかった。

「ようこそ、御来襲!」デトロイトの新聞社に、確かめるために電話をかけてきた一人の男が叫んだ――だが、編集長は、その声の調子に含まれている見せかけの陽気さを、あっさりと見破ってしまった。

「ジャップどもをひっぱたけ!」カンサス・シティでは、新聞売子が号外を売りながら、何か照れくさそうにこう口走っていた。

また、サン・フェルナンド・バレイのハーパートのドライブ・イン酒場では、二人の客が使いふるした、つまらない駄洒落をたたいていた。

「日本人の庭師を使っているお前達よ――一体いま、どんな気持がするかね」

こうしたぎこちなさとともに、世界中の、戦争に擦り切れている国々にとって、奇異な感じをいだかせるような無邪気さがあらわれていた。

ピルグリム教団は、その『特別教育』を国家のために捧げるという決議案を正式に通告した。

ワシントンのある運転手はホワイト・ハウスに電話をかけて、政府のお役人さんなら無料でお乗せしますよと申し出た――思うにこの申し出は、ワシントンで数年間勤務したお役人たちを、びっくりさせるような代物だった。

セント・ルイスのピルグリム教会組合は東京を爆撃すべきか否かを討議したが、しない方がいいと一決した――『我々「は、もっと高度の理想を抱いているのである。』

アトランタのある男は、ウェーク島の海軍学校が全員無事解放されるまで、栗栖大使を監禁しておけと、海軍長官フランク・ノックスに電報を打った。

それから前駐ソ連大使ジョセフ・デイヴィスは、ウラジオストックを基地に使える可能性があるかどうかを大真面目で論じ合っていた。

だが多くの人たちは、基地のことなんかに苦労していなかった。

合衆国は、日本などやっつけるのは朝めしまえだと信じていた。

大部分が、いまだに、日本人とは西洋の真似をするのはうまいが、自分一人では何にも出来ない、つまらない茶色の小男どもだと思っていた。

「ジャップに男気があるなんて、とても思えないよ」

ルイズブィルの町角で、インタビューされたロバート・マッカラム軍曹はこう言った。

真珠湾の、目を覆わせるような惨たんたる被害のニュースが伝わると、セント・ルイスのワシントン大学歴史科主任教授であり、ドイツ研究の権威ローランド・G・アッ″シャー教授の――きっとヒットラーの空軍が日本人に力を貸したのだ――という意見に、多数が共鳴した。

だが、このぎこちなさや無邪気さ、それに自信過剰にもまして湧くき起ってきたもの、そしてひとつに盛り上ってきた感情――それは、激しい怒りだった。

正式の宣戦布告など旧式になってしまって、奇襲攻撃というものが、どこの国にとっても、ありふれた武器となるような時代がやってくるかもしれないが、しかし、今はまだそんな時代ではないのだ。

1941年12月、アメリカは、当然敵が開戦前に宣戦布告するものとばかり思っていたのだから、日本の大使達がまだワシントンで交渉していた最中にとった日本の行動は、東京のいかなる世間づれした政治家たちの考えも及ばないほど、アメリカ国民に怒りを巻起したのだ。 |

魚雷を受け大穴のあいた艦腹

|

後になってから、アメリカ国民は真珠湾事件について激しく意見をたたかわせることになった――お互いに無能、陰謀呼ばわりしながら責任をなすりあったものだが――しかし、その日には、なんの論議も、闘わせる者はなかった。

マサチューセッツ州選出の若い上院議員カボット・ジンは熱心な『中立主義者』だった。

(たった一ヵ月前、合衆国の商船が連合国の港に入るのを許可する案に対して反対投票を行っていた)

だが、一給油所員から真珠湾の事件を聞くやいなや、彼は放送局にとび込み……米国人がいかに孤立主義を信奉しようとも、今日ばかりは一致団結して闘わねばならぬと叫んでいた。

孤立主義者の一方の雄であるミシガン州選出のアーサー・バンデンバーグ上院議員は、寝室でこのニュースを聞いたのであるが、そのとき彼は、合衆国を戦争に巻き込むことに対する長い苦しい自分の闘いの歴史をスクラップしていたところだった。

彼は、ただちにホワイト・ハウスに電話をかけ、いかなる主義の相違はあろうとも、大統領の日本に対する返答を支持するであろうと断言した。

新聞もまた同様だった。孤立主義者であり、はげしい反ルーズベルト派であったロス・アンジェルスの《タイムズ》紙は、『狂人への死刑宣告』なる社説を掲げた。

いくつかの新聞では、孤立派の主導者だちから中立を唱えた声明をもらおうと試みたが、一人も書いてくれなかった。

たとえば、モンタナ州選出のバートン・ヒーラー上院議員などには、つぎのようにどなりつけられた。

「いまやわれわれのなすべきことは、奴らをやっつけることだけだ!」

そして、それは早ければ早いほどよかった。その道が、いったいどこへ導くものやら誰もが知らないくせに、ただやたらに進め進めと叫ばれていたのであった。

テキサス州サム・ハウストン要塞では、D・D・アイゼンハワー代将が、何週間にもわたった激しい野戦演習のあとで、やっと眠ろうとしたときに、そのニュースを知った。

彼は綿のように疲れきっていたものだから、どんなことが起ってもおこさないでくれと言ってあったのだが、電話が鳴りひびくと代将が、「え?……いつ?……ではすぐ行く」といっている声を夫人は聞いた。彼は任務につくためにとび出して行ったが、夫人に情報を話すと、司令部へ行くが、いつ帰れるかわからないと言い残した。

大統領の宣戦布告を聞くために、議場を満たした上院議員たちの一丸となった火のような怒りと緊迫した心とで議事堂内はふくれ上った。

民主党党首アルベン・バータリイは共和党党首チャールズ・マクナリイと手をとってあらわれた。

オクラホマ州選出民主党議員エルマー・トーマスは、カリフォルニア州選出孤立派議員ハイラム・ジョンソンと手を組んでやってきた。

ついで、大審院の面々が黒いロープをまとってぞろぞろと姿を見せ、それから閣僚一同がやってきた。

正面最前列にはマーシャル大将及びスターク海軍大将という軍関係の指導者が腰をおろした。

ずっと後の方では、子供たちをひざに抱いた下院議員が5人、奇妙な家族会議みたいな光景を呈していた。

傍聴席では、黒い服に銀狐の毛皮をまとったルーズベルト夫人が大梁のかげから議場を覗いていた――彼女の坐っている椅子は、議事堂中でも一番場所が悪かった。

さして遠くないところに、過去との間のある大切なつながりをもっている人が腰をおろしていた――ウッドロウ・ウィルソン未亡人だった。

午後12時29分、ルーズベルト大統領は、やはりジミイに助けられて入ってきた。

拍手が起り……サム・レイバーンの短い言葉があってから……正式の朝の盛装に身を包んだ大統領は、ただ一人、演壇に立った。彼は黒いルーズリーフ型のノートを開いた――小学生が使うようなものだった――そして全議会は彼に熱烈な歓呼を浴びせかけた。

過去9年間に、はじめて共和党がこれに和したのであり、ルーズベルトは、演壇を握りしめてこう口を切ったとき、国中をおおっている激しい怒りを、その身に感じとっていたかのように見えた。

「昨1941年12月7日――我らの屈辱の日――アメリカ合衆国は、突如、そして故意に攻撃された……」

演説は6分間で終り、1時間もしないで開戦が可決されたが、ほんとの勝負は、はじめの10秒で決まったのである。

『屈辱』の一語、これこそ全国民の心に灼きつき、勝利の日まで全国民を一つに結びつける言葉となったのだ。

top

**************************************** |