|

****************************************

INDEX 2 7 10 12

7 奴らはアメリカに腹を立てていたのか!(午前7時55分〜午前8時)

ローガン・ラムゼイ中佐は、フォード島の第2哨戒飛行機司令部の机からとび上った。

彼は哨戒機の報告によって敵潜捜索のプランを練っていた。

そのとき、一機の急降下爆撃機が島の南端にある水上機発着場に襲いかかってきたのだ。

だれか若い飛行士が例の『冒険低空飛行』をやっているらしい。

彼も当直将校も、この不届き者の機体ナンバーを見ようとした。だが遅かった。

ラムゼイ中佐は、これでは犯人を見つけられそうもないな、と思った。

そのとき爆発が起った。砂ぼこりと煙の柱が発着場の近くから吹きあがった。

「しまった。あれはジャップだ」ラムゼイが言った。

飛行機は機首を上げると、方向を変えてフォード島と10-10ドックの中間を水路に沿って飛んで行った。

それは、老朽機雷敷設艦オグラーラの甲板を歩いていたウィリアム・ファーロング少将から、わずか200メートル足らずのところをかすめ去った。

少将は、その胴体に燃えるような緋色の丸をちらと見て、同じように気がついた。

彼は総員配置を叫び、在艦の先任将校としてマストに、『港内の全艦艇出撃せよ』の信号機を掲げた。

時間は午前7時55分だった。

さらに2機、うなりをあげて襲いかかってきた。こんどの狙いは完全だった。

水上機発着場の端にあった大きな哨戒機格納庫が、木っ葉みじんに吹っ飛んだ。

ために基地を持っている実施飛行中隊の無線兵ハリー・ミードは、なぜアメリカの飛行機がそんなところを爆撃しているのか理解できなかった。

同じ中隊のロパート・オボーン水兵は、うまいことを言った。

「陸軍の奴め、混乱してやがる。それにしても、たいした奴らだ。本物の爆弾を飛行機に落してやがる」

彼はそう思ったのである。

巡洋艦ラレイのドデルド・コーン少尉は、この騒ぎを知らなかった。

ラレイはフォード島の北西岸の、いつも空母のいるところに碇泊していた。

彼は甲板見張りを終って、ウィリアム・ゲーム少尉と交替しようとしているところだったので、水上機発着場で何が起っているのか、ちっとも知らなかった。

しかし、彼のいるところからはオアフ島の中央を走る峡谷がよく見えた。

7時56分、彼は数機が低空で峡谷のほうから飛んでくるのに気づいた。

この飛行機はパール市のアルガローバ樹(訳注=熱帯アメリカ産豆科植物の一種)の上をすれすれに飛びこした。

そこで分散して、2機は戦艦ユタの艦尾へ、1機は巡洋艦デトロイトの艦首へ、残る一服はランイに向ってきた。

コーン少尉は海軍機の演習だろうと考えて、対空砲火隊員に、これに呼応するようにと命じた。

魚雷が第二煙突の反対側に命中したとき、水兵たちは、ちょうど戦闘配置につくところだった。

粉砕する高音、胸の悪くなる艦体の傾斜。

何も見えなくする煙と、ほこりと、泥水のカクテルの隙間から、粉々にくだけた牧師節用のランチが、ちらと見えた。

ちょうど魚雷が命中したとき、そのランチは、船腹につながれていたのだ。

巡洋艦デトロイトは難を逃れたが、戦艦ユタは二発の魚雪をくらって全身をふるわせていた。

100メートルほど北でこれを見ていた駆逐艦モナハンの一等兵曹トーマス・ドナヒューは、陸軍のやつ、いよいよ頭へきたらしいぞ、と考えていた。

5番目の飛行機は魚雷を無駄にせず、フォード島をかすめて機雷敷設艦オグラーラと巡洋艦ヘレナに向けて発射した。この2隻は、ふだん全艦隊の旗艦ペンシルバニアが錨地として使っている10-10ドックに、ぴったりと並んで碇泊していた。

魚雷はオクラホマの艦底を完全につらぬいて、内側にいたヘレナのどまん中にめり込んだ。

ヘレナの機関室の柱時計は7時57分でとまった。

震動で、横にいた老朽艦オグラーラの溶接部をがたがたにし、上段の寝台で寝ていた楽手のドン・ローレンバーガーをたたき落した。

彼が辛うじて考えたのは、オンボロボイラーが、とうとう爆発したな、ということだった。

水路の反対側にいた戦艦ウエスト・バージニアの甲板士官ローマン・レオ・ブルックス少尉も同じようなことを考えていた。

彼の位置からも、水上機格納庫やフォード島の向う側にいた艦艇が急降下爆撃をうけたことは見えなかった。 |

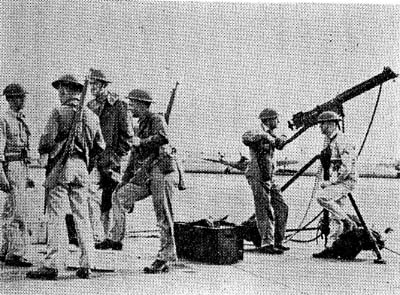

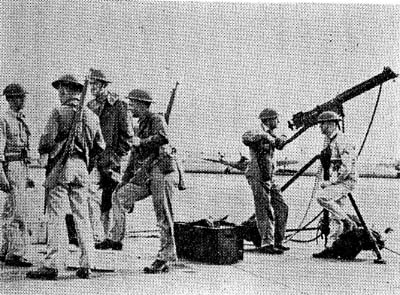

オアフ島ホイーラー飛行場の対空機関銃

|

彼が見たのは、10-10ドックから突然たちのぼった焔と煙だけだった。彼はぐずぐずしていなかった。

数秒のうちに艦のラッパ手が拡声装置で、「火災に駈けつけ、味方を救助せよ」を吹き鳴らしていた。

飛行機を見た連中も何のことだかわからなかった。

戦艦横丁のアリゾナのそばに碇泊していた工作艦ベスタルの火夫フランク・ストックも、その1人だった。

ストックは仲間の6人と、陸上の礼拝に出席するためランチに乗っていた。

彼らは水路を横ぎり、戦艦横丁へまっすぐにつづいている細長い入江、サウス・イースト湾の方向へ進んでいた。

巡洋艦群の左側を通りすぎてから、海軍工廠桟橋のほうへ船首を向けた。

左手に、数隻の潜水艦が錨地に目白押しに並んでいた。

彼らが入江の端にあるメリー岬桟橋に上陸したとき、6機か8機の雷撃機が東から低空で飛来、海面から15メートルの高さで戦艦群に突つこんで行った。

一同は、ちょっと驚いた。米国機が、そんな方角から飛んでくるのは、見たことがなかった。

後部座席の銃手が機関銃の弾丸を浴びせてきたときには、もっとびっくりした。

ストックは南部諸州で行う『実戦訓練』について読んだことを思い出した。

これも同じネライだな。真実性を強調しようとして、胴体に赤い丸まで書いてやがる。

戦友の一人が、5番目に通り過ぎた飛行機から、胃袋に一発くらったとき、はじめて.これはほんものだと知った。

戦艦横丁の北の端にいた戦艦ネバダでは、軍楽隊の指揮者オーデン・マクミランが、8時の軍艦旗掲揚演奏のために隊員だちと待機していた。

二十三人の隊員は、7時55分に用意の旗が掲揚されたときから位置についていた。

整列したとき、隊員の何人かがフォード島の向う側に数機が急降下しているのに気づいた。

マクミランは、ものすごい砂ほこりが舞い上るのを見たが、演習だろうと思っていた。

7時58分、軍艦旗掲揚はあと2分だ。数機が低空でサウス・イースト湾のほうから侵入してきた。

重苦しい爆音が近づいてきた……しかしだれ一人、気にもとめなかった。8時になった。

軍楽隊は『星条機よ、永遠なれ』を演奏しはじめた。日本機が一機、港をかすめて飛んできた。

アリゾナめがけて魚雷を発射すると、ネバダの艦尾の上をすれすれに飛び去った。

後方銃手が不動の姿勢の永兵たちに掃射を浴びせて行ったが、あまり上手な射手ではなかったにちがいない。

というのは、2列にきちんと整列した軍楽隊と儀伏兵のだれにも当らなかったからだ。

ちょうど掲げかけていた軍艦旗をずたずたにしただけだった。

マクミランも事態をさとったが、しかしそのまま指揮をつづけた。長年の訓練がものを言ったのである。

いったん国歌を演奏しはじめた以上、途中で中止することなど思いもよらなかったのだ。

もう一度、銃撃が浴びせられた。

今度はマクミランも、周囲の甲板がヒソヒソいっているあいだ思わず手をとめたが、すぐにまたタクトをふりはじめた。

軍楽隊は一度やめ、それからまた彼について演奏しはじめた。

そういうふうに何週間も練習してきたようなあんばいであった。

最後の音符が消えてゆくまで、隊列を乱すものは一人もいなかった。

それからみな気ちがいのようにかくれ場所をさがして走った。

甲板士官ジョー・トーシッグ少尉は警報ベルを鳴らした。

ラッパ手は総員配置を吹こうとしたが、トーシッグはラッパを奪いとって海へ投げすてた。

こんなときにしては、ちょっとばかりお芝居がすぎるように見えた。

かわりに彼はくりかえし拡声装置の前で叫んだ。「総員配置につけ! 空襲だ!演習ではないぞ!」

これが艦から艦へ伝わっていった。補給艦カスターの副長が叫んでいた。

「ジャップが爆撃しているんだ! ジャップがわれわれを爆撃しているんだぞ!」

ビル・ディーズ水兵は、副長は自分に向って言っていをのだろうかと、ぼんやりとまどっていた。

潜水艦トータッグでは、艦尾の見張りが艦首の水雷室のハッチに向ってどなっていた。

「戦争がはじまったのだ! ウソではないぞ!」

いまや誰もが争って警報機へ突進していた。

海軍工廠に入っていた、ちっぽけな砲艦サクラメントでは、チャールズ・ボーンスタット水兵がスイッチを押そうと走りよったが、一足の差で食事当番兵に先を越された。

駆逐艦の碇泊地にいた巡洋艦フェニックスでは、拡声機が放送した。

「カソリック教会の方々は後甲板へ待避してください」

それから総員配置のベルがすべてをのみこんでしまった。

戦艦横丁のメリーランドでは、ラッパ手が拡声装置で総員配流を吹き鳴らした。

艦の警笛が鳴って、これを一層権威あるものにした。

戦艦オクラホマは、攻撃を受ける前に戦闘配置命令を出していた。

最初に空襲警報が出され、1分後には総員配置命令が出た。

つぎには拡声装置をとおして、適切な表現を用いた命令が、いくつか出された。

ある乗組員の記憶しているところによると――「ほんものの飛行機だ。ほんものの爆弾だ!演習ではないぞ!」

他の証人たちは、この最後の部分は、こんな上品な表現ではなかった、と言っている。

だが、この声を聞いて、はじめて事態を知った、と一同はいう。

しかし、大部分の艦の、甲板の下にいた連中は、まだ半信半疑だった。

魚雷が命中したときでさえ、巡洋艦ヘレナの火夫ジョセフ・メッシャーなどは、この警報はみんなを教会に行かせるための副長の計賂にちがいない、と思いこんでいたほどであった。

「こんな時問に総員配置訓練なんぞはじめやがって!」

こういう声が戦艦カリフォルニアの機関室にも、巡洋艦サン・フランシスコの信号手室にも、戦艦ネバダの艦尾にもあふれていた。

駆逐艦フェルプスでは、二等機関兵曹ウィリアム・テイラーが、一人で、ちょっとしたサボタージュをやっていた。

考えて、ゆっくりと服を着た。それから、ゆっくりと上甲板へ出、大あくびをして、持場のボイラー室へ降りる前に、水でも飲もうと、ぶらぶら艦尾のほうへ歩いて行った。

後方舷門までくると、うしろから副砲手長が走ってきてどなりつけた。

「馬鹿野郎! そこをどけ! 戦争だということを知らないのか!」テイラーは思った。

「ぶつぶついうな、このロバ野郎め、お前なんぞにブウブウ言われなくても、この演習だけでたくさんだい!」

機雷敷設駆逐艦ブリーズの艦長、ヘラルド・スタウト中佐は、もっと怒っていた。

つねづね彼は、日曜日の朝八時前には総員配置の訓練をしてはいかん、と命令していた。

警報が鳴ったとき、中佐は見張りを叱りつけてやろうと朝食の席を立った。

パイ提督の参謀長で戦艦カリフォルニア乗組のハロルド・C・トレーン大佐は、この警報はまちかって出されたものにちがいないと思った。

駆逐艦ヘンレーでは、実際にまちがいだった。

この艦の乗組員は、毎日曜日の朝7時50分に、毒ガス警報で叩き起される習慣だったが、この朝は、誰かがまちがって総員配置のベルを押してしまったのだ。

巡洋艦ニュー・オリーンズのハウエル・フォーギー牧師も、誰かがヘマをやらかしたのだろうと思った。

彼はまったく無関心に、自分の持場である寝室のほうへ歩いて行った。

すぐあとから艦医が入ってきて、ためらいがちに言った。

「牧師さん、飛行機がやってきたんですよ。それがどうも日本機らしいんです」

この言葉は、すぐにひろまった。

ある一等兵曹は戦艦メリーランドの上等兵曹室にかけこみ、紙のように白くなってへたりこんだ。

「ジャップがやってきた……」

戦艦ネバダのチャールズ・マーディンガー少尉は服をつけていた。そのとき、彼の寝室の前で誰かが叫んだ。「ほんとだぞ! ジャップだ!」それを聞いて少尉は靴下をふみ破ってしまった。

給水手のサミュエル・キューカックは、駆逐母艦ドビンの兵員便所をのぞいて機関兵のチャールズ・リーヘイに言った。 「チャーリー、早く出たほうがいいぜ。日本軍がやってきたんだ」

まだ疑っているものも少数いた。

巡洋艦ホノルルの信号室では、ロイ・ヘンリー二等水兵が仲間と一ドル賭けて、あれは陸軍がニセの魚雷で海軍にいたずらをしているんだ、と言いはっていた。

工作艦ライジェルの機関室にいた兵隊たちは、一人の水兵が下着姿でこのこのニュースをわめきながら飛びこんできたときも、一向にあわてなかった。

あいつは気が狂ったふりをして、除隊しようと思っているんだ、と考えていた。

戦艦ペンシルバニアのある水兵が、日本軍が攻めてきたというと、一等機関兵曹のウィリアム・フェルシングは、すぐにやり返した。「そうよ、ドイツ軍もな」

最後の疑惑も、息もつかせず、あとからあとからと、これを粉砕する証拠をつきつけられて、あとかたもなく消え失せてしまった。

ウィリアム・リンチ一等看護兵曹は、本当にしない金属工を戦艦カリフオルニアの舷窓へ引っぱって行って、外で起っている混乱を見せてやった。

その男は、「なんてこった。……まったく、なんてこった」と溜息をつきながら、よろめいて行った。

戦艦ウエスト・バージニアのある水兵は、モーリス・フェザーマン少尉のこぼした重油をひっかけられて、どなりつけた。「この悪党め、何をするんだ……」

いまはもう全員が事態をさとった。あるものは世界的な視野において、またあるものは無知な人間の器用さで。

戦艦ウエスト・バージニアの艦長マーヴィン・べニオン大佐は、部下に向って静かに言ってきかせた。

「日本軍の奇襲の歴史から見れば、これは当然のことだよ」

駆逐艦モナハンのある水兵は、トーマス・ドナヒュー二等兵曹に言った。

「まったくね。私は奴らがアメリカに腹を立ててるってことも知らなかったよ」

通路を通り、ハシゴを上り、ハッチを抜け……兵員たちは戦闘配置につくために突っ走り、かけ上り、押しあいへしあいしていた。もうとっくに、そうすべきだったのだ。

警報は、戦艦オクラホマが五本の魚雷のうち、最初の一本を、戦艦ウエスト・バージニアが六本のはじめの一本を、それぞれくらったとき、はじめて発令された。

戦艦群は、サウス・イースト湾からまっすぐに見える絶好の目標だった。

つぎには戦艦アリゾナも二発くらったが、すこし北に寄っていたし、一部は工作艦ベスタルが身替りになった。

つづいて戦艦カリフォルニアにも二発。カリフォルニアは、ずっと南に離れて碇泊していたし、比較的貧弱な目標だったのに。

内側にいた戦艦だけは安全のようだった――オクラホマと並んでいたメリーランド、ウエスト・バージニアの内側にいたテネシーなど。魚雷が自分たちの艦にめりこんだとき、兵員たちは折り重なって倒れたりしながら持場につこうともみ合っている最中だった。

ウエスト・バージニアでは、最初の1発でくずれ落ちてきた鉄製のロッカーを頭に受けて、エド・ジャコビー少尉が気をうしなった。ジェームス・ジェンスン水兵は、最初の2発はどうやらこらえたが、つぎの2発で他の部屋まで吹っ飛ばされ、五発目でついにノック・アウトされた。

主操舵手エド・ベセラは、後甲板から持場の艦橋へ行こうとして、いつもの狭い通路を走った。

魚雷……日本軍の爆撃……目の前でぴしゃりと閉められる防水ドア……いつも反対の方向へ走っているように見える水兵たちの大群……。最後に、彼はベニオン大佐のうしろにすべりこんだ。

しばらくのあいだ、艦長を通すために、だれもが道をあけた。

が、すぐにまためちゃくちゃになり、ベセラは他の方角へまきこまれてしまった。

どうにかこうにか主甲板にたどりつくと、またそこでとめられた。

彼らは永久に艦橋にたどりつくことができなかった。

巡洋艦ヘレナでは、ポール・ワイゼンバーガー一等機関兵曹のまわりに食堂がくずれ落ちた。

彼は前部機関の持場につこうと、もがき進んでいる途中だった。

テーブルが一つ、倒れた彼の頭の上ではずれ、肩をとびこしてバウンドした。

このとき、彼は、どうやら起きあがったが、前へ行くドアがどうしてもあかなかった。

仕方なく後部機関室へ行こうと向きをかえた。

機雷敷設艦オグラーラの食堂も、同じ魚雷にやられてめめちゃくちゃだった。

フランク・フォージャン楽士が病室の持場につこうと、裸足で走り抜けようとしたが、こわれたコップや瀬戸物が甲板のほうまで散乱していて、ひどく足を傷つけてしまったが、ずっとあとになるまで彼はそのことに気がつきもしなかった。

一番ひどいのは戦艦オクラホマだった。2発目の魚雷が灯火を消した。

つぎにきた3本が、左舷の残された部分を引き裂いた。

海水が渦を巻いて流れこみ、第三甲板の印刷室にたどりついたばかりのジョージ・マーフィー水兵を押し流した。

彼の同僚は、防水ドアをしめながら艦の中央部へ退却した。

傾斜は、ますますひどくなり、海水が数秒のうちにつぎ目から吹き出して、その部屋も水びたしになった。

倉庫係兵曹長のジョージ・スミスは、艦がさらに傾くなかを、持場につこうとして、右舷の梯子のほうへ近づいて行った。 他のものもみな同じことを考えていた。

わずかな非常灯のゆらめきのなかで、まだ二、三残っている使える梯子にのぼろうと、兵員たちは、押し合い、へし合い、たがいにひしめきあっていた。暗い、冷汗の出る悪夢のような光景だった。

どんなに危険な場合でも、人間は馬鹿げたことにかかずらっているものだ。

戦艦テネシーの通信兵ロバート・ギャンブルは、寝床の横にあった古い靴を注意深くとり出した。

これから戦闘しようというのに。

戦艦ネバダの軍楽隊員たちは、持場につく前に、それぞれの楽器をしまいこんだ。

(例外――ある男はコルネットを持ってあがり、対空砲火に弾丸をはこぶために上ってきた弾薬昇降機のなかへ、興奮して投げこんだ)。

反面、何か大事なことに限って忘れている危険が、つねにあった。

ジェームス・レジャーマン通信兵は、フォード島司令部の戦闘位置に駈けつけながら、くりかえしひとりごとを言っていた。 「きようの日付をおぼえておくようにしなくちや……」

混乱のなかで、ネバダをのぞくたいていの艦では、朝の軍艦旗掲揚をやらなかった。

やったところもあったが、どこかを端折ったやり方だった。

給油船YO−44号の隣りの潜水艦では、若い水兵が司令塔から飛び出してきて、右舷の旗竿へ走って行った。

ちょうどそのとき、雷撃機が一機、轟音をあげて近くを飛び去り、後部座席の日本兵が銃撃を浴びせた。

水兵は旗をかかえたまま急いで司令塔へ逃げこんだ。

ついで、どうやら旗を柱に結びつけたとたんに、別の飛行機が飛来して、彼を司令塔へ追い帰した。

3旋回に、ようやく彼は旗を掲げることができた。他の敵機がきて、また司令塔へ逃げこむ前だった。

YO−44号の乗組員たちは大よろこぴで、手をたたいてこれを応援した。

だが、目と鼻のさきの潜水艦基地司令部では、海軍魚雷学校の教官をしているピーター・チャン一等雷撃兵曹が、サウス・イースト湾のせまい水路につぎからつぎへと魚雷を投下して行く日本機を見て、次第に高まる感嘆の念を押えることができなかった。

それを見なければならない怠けものの学生たちには、まったく生きたお手本だった。

チャン一等兵曹は、即座にこれを教材に使おうと決心した。

潜水艦基地司令部の建物にある太平洋艦隊司令部では、ビンセント・マーフィー中佐がキムメル提督に、駆逐艦ワードがハシケを捕えた報告を、まだ電話していた。

そのとき、一人の倉庫係下士官が部屋の外からどなった。

「信号塔から『日本軍、真珠湾攻撃中。演習にあらず』という報告がありました」

マーフィー中佐は、これを提督に伝え、それから通信将校を呼んで海軍軍令部総長、大西洋艦隊司令長官、東洋艦隊司令長官、それから海上にあるすべての部隊に「真珠湾空襲される。演習にあらず」と無電を打つように命じた。

この報告は午前8時に発信された。

だが、ベリンガー提督が同じ無電を7時58分に湾内の全艦艇に打ったので、ワシントンではもうこのことを知っていた。

マーフィー中佐は第2哨戒飛行隊のラムゼイ中佐に電話をかけて、いま使えるのは何機あるかと、のんびりした質問をした。

中佐は、きびしい状況判断を見せた。「一機もありません。いま捜索のためにかき集めているところです」

真珠湾の周囲の海軍住宅地の人たちも、この日曜日の朝の騒ぎは何事なのか、すこしもわからなかった。

ホスピタル岬の自宅で、朝食を楽しんでいたレイノルズ・ヘイドン大佐は、工事用のハッパの音だと思っていた。

そこへ小さな息子のビリーが大声をあげてとびこんできた。「あれは、日本の飛行機だぞ!」

C・E・ボードロー大尉は、シャワーを浴びたあと身体をふいてたが、日本機が一機、浴室の窓すれすれに通りすぎるまでは、ブロック競技場の裏の自宅の近くで重油タンクが爆発したのだとばかり思っていた。

アルバート・モルター兵曹長は、フォード島の自宅のまわりをぶらぶらしていたが、妻のエスターがこう叫ぶまでは演習だと思っていた。「アル、戦艦がひっくり返っているわ」

11歳のドン・モートンは、魚釣りのエサを取りに、パール市の家へ帰る途中だった。

爆発で顔を地面に突っこみそうになった。爆発は、つぎからつぎと起った。

彼は家へはいこんで、母親に何か起ったの、と訊いた。

母親は、早く行ってジェリーを連れていらっしやい、と言っただけだった。

表にかけ出すと、数機の飛行機が屋根すれすれに飛んで行くのが見えた。

一機が、ほこりっぽい道路を銃撃した。小さな砂煙がパッパッとあがった。

ドンは、こわくて、それ以上行けなかった。家へ逃げこんできたとき、隣家の海軍大尉がパジャマのまま草むらに立ち、子供みたいに泣いているのが見えた。

高級将校の住むマカラパの丘の上では、キムメル提督がマーフィー中佐の報告を受けてすぐ庭に走り出ていた。

彼は1〜2分そこに立って日本機が最初の魚雷攻撃を行うのを見つめていた。

彼の近くにはプロック提督の参謀長ジョン・アール大佐の夫人が立っていた。一度、アール夫人が静かに言った。

「オクラホマがやられたようですね」

「そう、私もそう思います」提督が答えた。

道路の反対側、丘をちょっとさがった家のなかでは、ブロック提督の情報将校ホール・メイフィールドの夫人が、騒音がきこえないように頭を枕をうずめていた。

マカラパは、いま建設中だし、旧火山口のふちにあったので、熔岩を相当ダイナマイトで爆欲しなくてはならなかった。

メイフィールド夫人は、うちの郵便箱を建てるために岩に穴をあけているのにちがいない、と思った。 |

海兵たちは小銃で攻撃機に応戦した。

|

が、枕は役にたたなかった。メイフィールド夫人は降参して眼を開けた。

日本人の女中フミヨが入口のところに立っていた。

両手でドアのわくをぎゅっと握っているので、キモノの長い両袖が、彼女を蝶のようにおかしな格好に見せていた。

フミヨは何か言おうとしていたが、騒音がそれをかき消してしまった。

メイフィールド夫人はベッドから飛び起きて、彼女のほうに行った。

「奥さま、真珠湾が火事です」とフミヨが言った。

窓からのぞくと、夫がパジャマのまま裏庭に立っているのが見えた。

彼は眼下にひろがる真珠湾に双眼鏡を向けていた。しばらくすると、二人の婦人が、彼と並んで立った。

メイフィールド夫人が最初に言ったことは、いかにも奥さまらしい忠告だった。

「ホール、家のなかへ入って入歯を入れなさいよ」

しかし彼女は、港内にたち上るものすごい煙を見ると、とたんに夫の入歯のことなど忘れてしまった。

演習かも知らんよ、という夫の希望的観察も、彼女を納得させることはできなかった。

朝日の標識をつけた二機が傍らを通りすざると、三人は、そっと回れ右をして、家のなかへ駈けこんだ。

メイフィールド大尉は洋服ダンスをひつかきまわし、洋服やハンガーをあたり一面に投げ出していた。

メイフィールド夫人は、この瞬間に致命的な失敗をした。彼女はつい言ってしまったのである。

116

「どうして海軍の飛行機は何もしないのかしら?」大尉の眼光は、彼女の質問が『裏切り』であることを示していた。

「どうして」と彼はどなり返した。「陸軍は何もしないんだね?」

真珠湾の真北にあるヒッカム飛行場の航空管制塔では、ウィリアム・ファーシング大佐が本土からくるB−17を待ちつづけていた。そのとき、飛行機の細長い線が、北西から近づいてくるのが見えた。

エワ飛行場からきた海軍機らしかった。

それが急降下をはじめたとき、ファーシング大佐はバーソルフ大佐に向って言った。

「すごく実戦的な訓練だな。こんな日曜の朝早く海軍機が軍艦に何をしようというんだろう?」

同じショウを、近くの練兵場から眺めていたロバート・ハリデイ軍曹は、フォード島の近くで大きな水柱があがるのを見た。彼は海軍が水中爆弾の訓練をしているのだと思いこんでいた。

すると、一発が重油タンクに命中、煙と焔の雲があがった。

誰だか知らないが、あの海軍の飛行士は気の毒なことになるぞ、と一人が言った。

このとき、一機が突然ヒッカム飛行場へ襲いかかってきた。

胴体につけた日の丸が、きらりと光った。誰かが言った。「ほら、赤組のが飛んで行くよ」

つぎの瞬間、兵士たちは隠れ場を求めてクモのように散った。

飛行機がハワイ空軍物資集積所の巨大な保護格納庫に爆弾を落しはじめたのだ。

それがきっかけで、つぎからつぎへと爆撃機が南からヒッカム飛行場へ急降下してきた。

これらの飛行機と、フォード島へ急降下しては反転している飛行機と、どっちがさきにヒッカム飛行場へやってきたのか、誰も確信はなかった。

まもなく、二つの飛行機群が、いっぺんに、どこもかしこも荒しはじめた。

兵員や、きちんと土地に並んでいる飛行機を機銃掃射し、格納庫や建物を急降下爆撃した。

飛行場の新しい大きな連合兵舎の真中にある食堂では、フランク・ロム一等兵が気ちがいじみた声をはりあげて、早起きして朝食をとっている連中に警告した。しかし、おそかった。

一発が屋根をつらぬき、盆や皿や食物が八方に飛び散った。

三十五人が一瞬に消え、負傷したものは、ガラクタのなかを安全を求めて這って行った。

マヨネーズの一ガロン瓶で怪我した男もいた。

兵舎のなかでは、たいていのものが、まだ眠っていたが、真珠湾での最初の爆発がジョン・シャーウッド但長を叩き起した。

海軍の悪口を言いながら起きあがって、彼は何か読むものをさがした。

探しまわっているうちに、窓越しに、ちょうどハワイ空軍物資集積所がやられるのを見た。

パンツ一枚で彼は安全な場所へ駈け出した。こう叫びながら。「空襲だ! ほんものだぞ!」

誰かが兵営のなかをすっ飛んできて、H・E・スイニー軍曹を起した。

それではじめて彼は爆弾の音と低空を飛んでいる飛行機に気がついた。

それでも彼は驚くよりも、不思議がった。しかし彼は、ちょっと変だな、とぼんやり思った。

日曜日の朝に兵舎がこんなに空っぽなはずはない。

彼は起きあがり、何が起ったのかを調べるために階下へおりて行った。

玄関で一かたまりの連中が興奮してささやき合っていた。

この連中に聞いても何もわからないので、彼は何か手がかりはないかと、あたりを見まわした。

入口のそばにスプリングフィールド銃を持って立っている男がいた。

もう一人が顔から血をたらしながら入ってきた。

スイニー軍曹が外をのぞくと、ちょうど一機のゼロ式戦闘機が第7格納庫のそばを飛び去るところだった。

ついに彼は理解した。彼は、このときのことを、ちょうど連続漫画の意味を考えているみたいで、最後のコマまで見てから、頭の上で電気がつくように、パッとわかった、と言っている。

兵員たちはそれぞれの持場につこうと、絶望的な努力をしていた。どうしても持場につけないものもいた。

マーク・クレイトン二等兵は機銃掃射で釘づけにされて、共同便所にとぴこみ、鉄カブトのかわりに洗面器をかぶっていた。どうやら持場についても、遅すぎたものもいた。

エメット・ペリード一等兵が警戒しようと思ってかけつけた飛行機は、すでに木っ葉みじんになっていた。

また爆弾が降ってきたので、彼はテーブルの下へ飛びこんだが、目前に外れてぶらさがっている電話の受話器を、そっと元へもどすことを彼は忘れなかった。

ほんの少数のものが、任務を遂行することができた。

カソリックの神父の助手をしているジョゼフ・ネルズ一等兵は、飛行機がやられたとき、ちょうど早朝のミサよりの帰り道だった。最初に考えたのは、教会のなかの聖体を守ることだった。

彼が逆もどりして回廊についたとたんに、教会は直撃弾を受けて吹っ飛んでしまった。

真珠湾とヒッカム飛行場が爆発でグラグラゆれているとき、オアフ島の中央にある陸軍の戦闘機基地ホイーラー飛行場は、まだ静かだった。

フランシス・タロッセン曹長は、ワイキキで約束があるので服を着かえていた。

中央兵舎の三階にある部屋の窓からのぞくと、6機か10機の飛行機が一線になってコレコレ山道を抜けて西へ飛んで行くのが見えた。

編隊は左に向きを変え、背景のワイアナエ山脈にとけこんで見えなくなってしまった。

ぐるりと一まわりした編隊は、途中で北西からやってきた一群と合流すると、飛行場へ襲いかかってきた。

午前8時2分、小銃を持って数機のP-40を守備していたアーサー・ファスコ一等兵は、最初の急降下爆撃機が編隊から離れて襲いかかってきたとき、足が凍りついてしまった。

日の丸を見ると彼は、機関銃をとりに格納庫へ駈けこんだ。

兵器庫の錠はこわせなかったが、いまとなっては同じことだった。

キャロル・アンドルーズ一等兵は、機銃弾がまわりの窓をめちゃくちゃに砕き、兵器ロッカーを穴だらけにするのを見て、兵舎の壁に平ったくなってはりついてしまった。

誰かが格納庫に沿って張られたテントの寝床から、レオナード・イーガン一等兵を引っぱり出した。

しばらくのあいだ、彼はきょとんと突立ち、裡のままで爆撃機や戦闘機が活躍しているのを眺めていた。

それから靴と作業衣をつかんで走り出した。

住宅地域では、家族たちがパジャマや浴衣のまま裏庭に集っていた。

一人の男はバスタオルをまいただけで、大通りへ駈け出して行った。

将校クラブでは、ウェルシュ、テイラー両中尉が、泳ぎに行くかどうかの議論を打切った。

ウェルシュ中尉が電話をひっつかみ、彼らのP-40のおいてあるハレイワの飛行場を呼び出した。

はい、飛行機は大丈夫です……はい、ガソリソと弾薬を、すぐつめます。 |

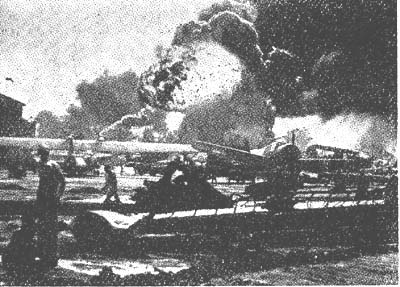

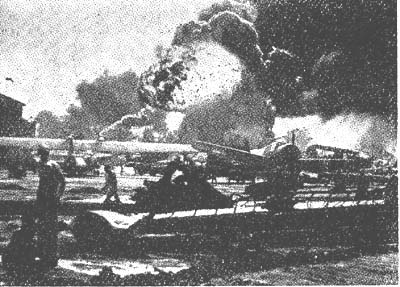

悪夢のように対空砲火を縫って飛ぶ日本機

|

ウェルシュ中尉は受話器をおくと、テイラー中尉の車に飛び乗って、ハレイワ飛行場へ全速力ですっ飛ばした。

ゼロ式戦闘機が、それを追って機銃掃射を浴びせかけてきた。

ホイーラー飛行場の真北では、第25師団司令官マックスウェル・ミューレイ少将が、スコーフィールド兵営の将官住宅の上を一機が急降下してかすめるのを聞いた。

少将は、この飛行士を報告してやろう、と思って窓のところへ駈けよった。

飛行機は、わずか70メートル離れたところを急上昇していたが、少将は番号が読めなかった。

そこで、腕時計を見ながら正面のドアのほうへ走って行った。

すくなくとも着陸の時刻だけでも突きとめよう、と思ったのだ。

将軍が驚いたことには、飛行機は一発の爆弾を落したのであった。

シスター・バックレイニ等兵は近くのスコーフィールド堆肥場で、肥料をつみ降していた。

ホイーラー飛行場から煙があがるのを見て、彼は車にとび乗り、全速力で兵舎へ戻ったが、あまり急いだので熊手が転げ落ちてしまった。

兵舎のなかでは、レイモンド・セネカル一等兵が、眠りからゆり起されて、工兵が何か爆発させているのだな、と思っていた。

彼はベッドから出て、空が固定脚をつけた妙な恰好の飛行機でいっぱいなのを見た。

まもなくそれらの飛行機は、彼らの大部分が食べたり寝たりする大スコーフィールド四角兵舎に急降下してきた。

セネカル一等兵は明るい赤丸をはつきり見たが、それでもまだ信じられなかった。

彼は軍曹をふり返って、民兵らしい意見を申し立てた。「誰かに電話させて……」

モーリス・ハーマン伍長は、兵舎のポーチヘ走り出て、空襲警報のサイレンをまわしはじめた。

下では、日曜の朝の食事につく行列が、四角な建物のなかを、ぐるりとつづいていた。

調和のとれない光景だった。みな顔を上げて飛行機を見ようとした。興奮して議諭しあった。

ポーチの上のハーマン伍長に質問を集中した。それでも、誰も朝食の行列を離れようとはしなかった。

一機が、行列を掃射しながら飛び去った。クモの子を散らすように兵隊たちは武器と持場めがけて散らばった。

ラッパが鳴りはじめた。ハリー・フォス伍長は、第65工兵連隊の兵隊を集めるのには、古い敢闘配置のラッパが何よりも効果がある、と思った。

第九十八沿岸砲兵隊のフランク・ゴベオ二等兵は戦闘配置の吹き方を知らなかったが、すばらしい代用品で聞にあわせた。みんな兵舎から飛び出して集ってきた。彼が吹いたのは給料支払いのラッパだったのである。

第二十七歩兵中隊の兵姑軍曹ヅァレンタイン・レマンスキーは、D兵舎の階段を鉄砲玉のように飛びおりて行ったが、中隊員はもう兵器室のドアを開けひろげていた。

第十九歩兵中隊のある若い二等兵など、ブローニング自動小銃(陸軍ではBARと称する)を取り出し、建物のなかにいるうちにもう弾倉一つぶん打ちつくしてしまった。

第二十七歩兵中隊には、全然、銃を手にすることができなかったものがいた。

彼らの軍曹が、副官の命令がない限り渡せない規則だといって武器弾薬を渡すのを拒んだからである。

フォード・シャフターのレーダー情報部では、タイラー中尉が、8時になる前に最初の爆発を聞いた。

中尉はぶらりと外へ出て、『真珠湾での海軍の演習』がどんな工合のものか、しばらく眺めていた。

すると、もっと近くで対空砲火が数発、発射されたのがきこえた。

時計が8時を過ぎても彼はそのへんをぶらぶらしていたが、8時を1分過ぎたころ、基地のストーリー軍曹から電話があった。「ホイーラー飛行場が空襲されています」

タイラーは、どうしたらよいかを知っていた。彼はすぐに電話交換手を呼びもどした。

ショート中将は近くの官舎で、この騒ぎを面白がって聞いていた。

彼は海軍が何か実戦訓練をやっているものときめこんでいた。

爆発が、だんだんひどくなるので、彼はベランダヘ出て首をのばした。

西のほうに、ものすごく煙があがっていたが、中将は、たいしたことと思わなかった。8時3分に、参謀長のフィリップス大佐がニュースをどなりながら駈けこんできた。

「ヒッカムとホイーラーから、これは『ほんものだ』と電話がありました」

ウィリアム・マッカーシー一等兵は、爆発が起るたびに、フォード・シャフターのカソリック教会ががたがた揺れるのを感じていた。ミサと説教のあいだじゅう窓ガラスが、がたがたいっていた。

説教が終ったとき、一人のGIが神父のところへ駈けよって、何が起っているかを告げた。

神父は、あわてて会衆に告げた。

「諸君に神のお恵みを――日本軍が真珠湾を攻撃しています。すぐに原隊に復帰なさい」

20キロ離れたクーラウ山脈の反対側、オアフ島の風上では、H・P・マックリモン少佐が、カネオヘ海軍航空地の診療所の上を教機が低空で飛び去るのを聞いた。

部屋にいたものが、陸軍の演習だろう、と言った。マックリモンは、もっとよく見ようと起きあがった。

3機が、がっちり編隊を組み、木の高さすれすれの低空を、発煙弾をうちながら飛んでいた。

3機とも別々のコースをとって、2ブロックほど離れた兵舎へ機銃を発射しながら接近して行った。

すぐに、兵舎の一つから、まっ黒な煙が吹き出しはじめた。

マックリモンは、基地規則にしたがって、すぐに救急車を出した。

もう1機が、身許を示す日の丸をきらりと光らせて飛び去った。

これを見たマックリモンは、下士官に、「真珠湾に電話して応援を求めろ」と命じた。

真珠湾は、きようはとても手の貸せない日だ、という返事だった。

つぎにマックリモンは妻に電話して、仕事が終っても車で迎えにこなくてもいい、ここはいま攻撃されているのだ、と話した。妻は陽気に答えた。「いいから帰っていらっしやい。そうすれば何でも許してあげるわ」

格納庫からもうちょっと離れた将校食堂では、当番兵のクォルター・シモンズが、ちょうどテーブルを整え終ったとき、爆撃がはじまった。

彼は少々ひまがあったので、この演習を見物しようと外へ出た。

格納庫が燃えているのを見ると、彼は、あわてて駈けもどり、ちょうど朝食にやってきた1人の将校にとびついた。

二人は搭乗員寝室へ走って行った。

こうして、総員二名の機動部隊は、日曜日の朝に数百人の飛行士を起すという恐るべき任務に直面したのであった。

ジョージ・シュート少尉は、ヒューバード・リーズ少尉の部屋へ、どなりながらとびこんで行った。

「陸軍の気ちがい操縦士が騒ぎを起しやがった。司令部に急降下して銃撃しているんだ」

彼は、まだあたたかい証拠の弾丸をとり出して見せた。

リーズ少尉は窓の外を見て、日の丸を眼にすると、警報をふれまわっている少数の連中と一緒になった。

ベリンガー少尉を起すと、ずばやい反撃をくらった。

「君たち、酔っぱらってでもいるのか。出て行ってくれ。おれにかまうな」

今度はベリンガー少尉が外を見る番だった。

彼も広間を駈けあがったり、駈けおりたりして、各室のドアをドンドン叩いて、警報をふれまわり出した。

「空襲だ! 空襲だ!」仲間に入ったコックの一人は、チャールス・ウイリス少尉の部屋へ、フライパンをスプーンで鳴らしながら飛びこんで行った。

5人の飛行士がウイリス少尉の車にすしづめになって格納庫へ向った。

機銃弾が車の屋根をつらぬき、5人は車から転がり落ちた。

ウイリス少尉が、車は大丈夫だ、というので、また乗りこんだ。

こんどは、ようやく格納庫へたどりつくことができた。

5人が車から降りたとき、また掃射されてガソリンタンクが燃えあがった。

しかし、そんなものは、彼のまわりで燃えているものにくらべれば問題ではなかった。

哨戒中のPBY機3機をのぞいて、カネオヘ基地の全機――33台の飛行機が燃えているのだ。

真珠湾の西の海軍基地、エワ飛行場でも、話はまったく同じだった。当直士官のレオナード・アタシェル大尉が最初に変だぞと思った。2機の雷撃機が海岸に沿って東へ、海軍基地のほうへ飛んで行くのだ。

大部分のハワイの住人とちかって、大尉は、すぐに事態をさとった。大尉が警報を鳴らそうと走り出したとき、21機のゼロ戦がワイアナエ山脈を越えて殺到、基地を掃射しはじめた。

一部は、きちんと列をつくって並んでいる飛行機をねらい、他は格納庫や滑走路をめざした。

1機が、ちょうど1930年型のオンボロ・プリマスで出勤してきた基地司令官クロード・ラーキン中佐に襲いかかった。ラーキン中佐はエンジンも切らず、車から這い出して道ばたの溝のなかへ飛ぴこみ、飛行機がとび去るまでかくれていた。それからまた車にもぐりこみ、全速力で二キロほど離れた基地へ向った。

彼は8時5分に到着したが、すでに49機のうち33機が燃えるガラクタになっていた。

|

真珠湾の海軍航空基地、日本機の銃爆撃に炎上している。

|

ワイキキでは、ラーキン夫人のおめでたい日がはじまっていた。ラーキン夫妻は、ついにアパートを見つけ、この朝は仮の住居にしていたハレクラニ・ホテルから荷物を移すところだった。

ホテルにいた他の客たちは、典型的な日曜の静かな朝を楽しんでいた。

戦艦カリフォルニアのT・W・バンクレー大佐は、朝食前に一泳ぎしようと水着に着かえていた。

《クリスチャン・サイエンス・モニター》の特派員、ジョセフ・ハーシュは、遠くで爆発音を聞いて目がさめた。

それはすぐに、前年の冬、ベルリンにいたときに経験した空襲を思い出させた。

彼は妻を起して言った。「君はいっも空襲というのはどんなふうにきこえるのかと聞いてたね。あの音を聞いてごらん。空襲そっくりだから」

「あら、あんな音なの」と彼女は言った。それからまた二人は眠りこんだ。

ホノルルの大部分が同じように無関心だった。

作家のブレイク・クラークは、プナハウ街の家で騒音を聞き、日記に『抱兵隊の演習』と書きつけた。

朝食に降りてきたときも、日曜紙の《アドバタイザー》がきてないことだけが気にさわっただけだった。

彼はブラックシュア薬局まで行って早版を一部買い、それを楽しもうと帰ってきた。

日本人のコックが外の飛行機のことを話し出したので、彼は同居人のフレア夫妻と一緒にベランダヘ出てみた。

たしかに、たくさんの飛行機だった。フレア夫人は、こんなの前に何度も見たのと同じだわ、と言った。

知らずにはすまされなかった市民もいた。真珠湾ではたらく民間建設業者の現場監督、ジム・ダンカンは、トミー・トマーリーから飛行機操縦のレッスンを受けていた。

トマーリンは島内飛行家で、彼の横に坐って操縦を教えてくれた。

この日はダンカンのハワイ横断練習飛行の日だった。

二人はフイ・レレ飛行クラブの黄色い軽飛行機に乗って、島のまわりを、のんびりと飛んでいた。

カフク岬の近くにあるモルモン教寺院の上をすぎたとき、機関銃を射つ音がきこえて、機がぐらりと大きくゆれた。

ついで、また同じことが起った。

最初ダンカンは、いたずらな陸軍の飛行士が、おどかそうとしているのだろう、と思った。しかし、赤い発煙弾が彼をめがけて降りそそぐのを見、機体にプスプスつき刺さる音を聞くと、さすがの彼も考えを変えた。

2機が下方から襲いかかってきた。敵機が射撃しながら、あまりすれすれに通ったので、そのあおりをくらって、機体が大ゆれにゆれた。つぎには、反転して上から襲ってきた。

そばをかすめたとき、ダソカンははじめて翼に緋色の丸が描いてあるのを見た。

これほど大きく見えたものは、いままでになかった。

ダンカンは海岸線へ急降下した。海岸すれすれにまでせまっている絶壁のかげにかくれようと思ったのだ。

これは名案だった。日本機は一、二回旋回してから、真珠湾へ向う大編隊に合流するため飛び去った。

傷ついた軽飛行機は、ヨタヨタしながら海岸をおり、仏教寺院をすぎて、真珠湾やヒッカム飛行場の東にある民間飛行場ジョン・ロジャーズ空港に帰ってきた。

もう一人のアマチュア飛行家ロイ・ビットセック弁護士も、ジョン・ロジャーズ空港の上空で同じような災難にあった。

彼も早朝の一飛びを試みようと、息子のマーティンをつれて軽飛行機で飛び立ったのであった。

二人が着陸しようとしたとき、フオード島の最初の爆発が見えた。

近くを敵機の飛行機が旋回していたが、爆発に関連があるとは思わなかった。

さらに、いくつもの爆発が港で起った。つづいてヒッカム飛行場の格納庫でも……。

彼がまだ疑問をもっていたにしても、下を飛んでいる数機を見、それについている旭日のマークを目にした瞬間、ビットセックは、事態を確信をもってさとったのであった。

二機がヴィトセックの後方からとんできた。彼はエンジンを全開にして海のほうへ逃けた。

まさか彼を捕えるために、それほどの手間はかけまい、と望みながら。

彼は正しかった。二機の日本機は、彼におざなりの掃射を浴びせておいて、ジョン・ロジャーズ空港に機首を転じた。

最初の攻撃の切れ目にヴィトセック自身も空港に着陸した。誰もが怒りくるっていた。

「あの馬鹿野郎どもを見たかね? 酔っぱらっているのにきまっているよ、実弾で演習しようというんだからな」

長いことかかって、空港は平常の業務を行うために最善をつくした。

午前8時、出発係がマウイ行の島内線の出発をアナウンスすると、乗客たちは、いっものようにぞろぞろと改札口を通って行った。

そのなかに、ホノルルヘ仕事できていたマウイ島のクラ・サナトリウムの医師、ホーマー・泉博士もまじっていた。博士が好物の箱を大事そうにぶらさげて飛行機に乗りこむのを、友人のハロルド・ジョンスン博士夫妻が見送っていた。

客室の窓ごしに、別れの手を振りながら泉博士は、アンドリユー航空会社の格納庫から誰かが飛行場を横ぎって走ってくるのに気がついた。飛行機のドアが開かれ、乗客は全部外へ出るようにと言われた。

泉博士は飛行機から降りてジョンスン夫妻のところへもどって行った。

また銃撃があって、民間飛行士のボブ・タイスが死んだ、という。

ジョンスン夫妻は泉博士に、車で家へ行こうとすすめた。だが彼は、そんなことは何でもない、飛行機は、じき出発するにきまっている、と考えた。泉博士の推測はまちがっていた。飛行場は、すぐに修羅の巷になった。

煙、機銃弾……あたり一面の掃射である。一台の大型機が爆音を轟かして海のほうから向ってきたとき、博士は駐車場のまんなかの松の木の下へとびこんだ。

彼が最初に思ったのは――菓子をこわさないようにしなくては、であり、つぎには――マウイを出た日に息子のアレンにさよならのキスをしておけばよかったな、であった。

top

**************************************** |