|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

一章 原爆死とのたたかい

|

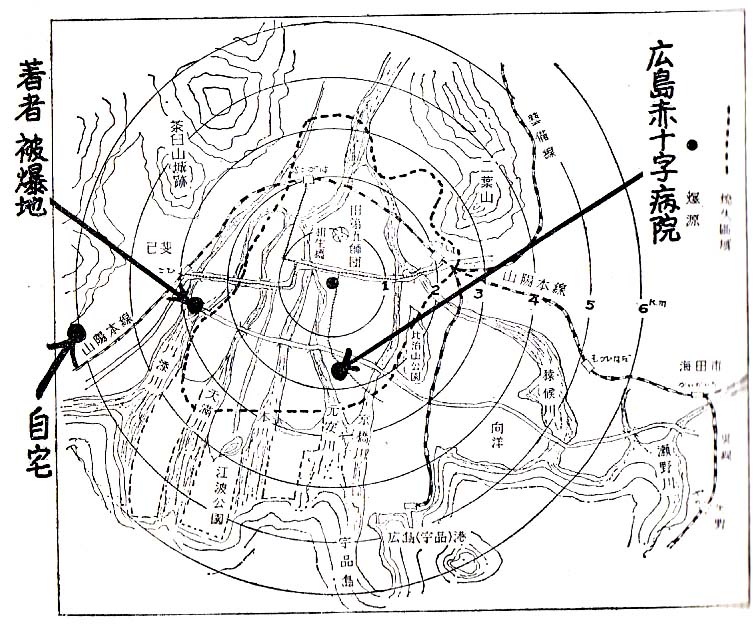

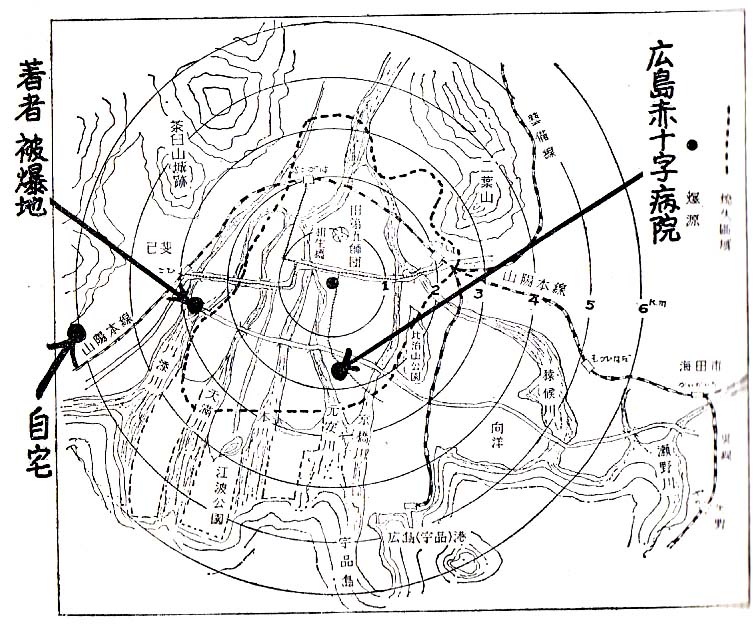

広島市付近被害図(縮尺1/50.000×1)

|

一九四五年八月五日は、夜半から数次にわたって空襲警報が発令され、六日午前五時警報解除となるまで敵機の数編隊が豊後水道を北上しては恰も広島に向かうものの如き情勢を示しつつ、その都度反転して岩国方面を爆撃し、広島市民は一夜を空襲警報に飜弄(ほんそう)されて眠りをうばわれていた。

六日午前七時、再び警戒警報が発令されたが、これも二機が広島上空を通過し北進したのみである。

その後約一時間を経過したが何の変化も認められなかったので、「敵機はまだ南方に去っていないが、少数機のことでもあり各自注意せよ」ということで、午前八時警戒警報は解除された。

そこで昨夜来のこともあり、恐らくは偵察だけであるうと一同安心して各自の業務にとついたのである。

その日は月曜日で、朝から晴れわたり夏の日ざしは強かった。

私は当時は外科医長として広島陸軍病院赤十字病院に勤務していたが、戦時体制は益々苛烈となり全職員はこの日から午前八時に出勤するという申し合わせになっていた。

当時、私の借家は広島市の郊外ともいうべき古田町古江にあった。

広島市西端部の起点、己斐町から宮島を結ぶ所謂宮島電車の沿線で、二つ目の停留所である。

ここには、広島湾に浮かぶ似島を遠望する南向きのゆるやかな傾斜地に家々が点在していた。

いちご、びわ、いちじくなど果実類の産地でもあり、美しい景色にも恵まれていたので、農家に混って住宅地ともなっていた。

私の家は路面電車の停留所から約一五〇メートル位のところにあり、斜面の住宅地に向かう主道路に沿う入口近くにあった。

道路の東側に小川があり、澄み切った綺麗な水が絶えず流れていた。

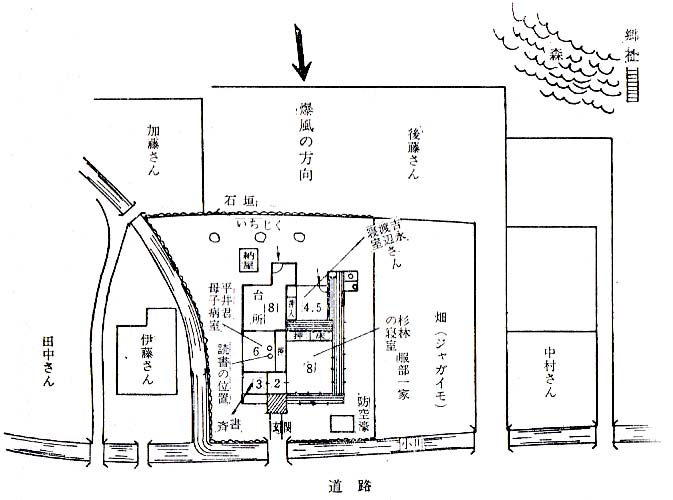

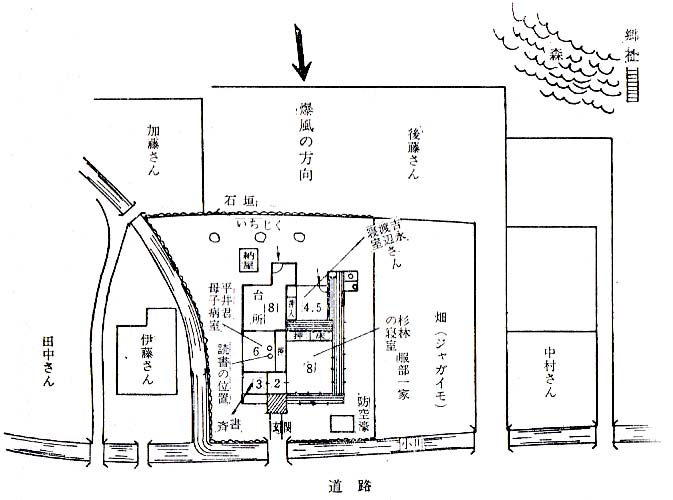

家の敷地は、この小川に沿う石垣の高台にあって、およそ二〇〇坪程あった。

私どもはこの小川にかけられた石橋を渡って家の門に入るのである。

玄関は西向きで、玄関を入ると左川が私の書斎、右側は座敷で南西に面しており、回り廊下がついていた。

茶の間と奥の間があり、台所は一番広い板敷であった。

中廊下もあり、座敷、奥の間、茶の間をつなぎ、便利なものであった。

建坪は二十五坪、裏庭にはいちじくの大木が三本もあり、私の朝の食卓を賑わすには充分であった。

私共夫婦、そして子供の三人にとってまさしく快適な家であったのだ。

広島赤十字病院は千田町一丁目にあり、広島文理科大学と道路を隔てて相対していた。

千田町というのは、かって千田知事が私財を投げうって苦心して埋立てられ、字品港を作られた功績をたたえて名付けられた地名である。

私は、自宅からの通勤にはまず宮島電車を利用し、甲斐から宇品行電車に乗りかえていた。

通勤時間は約一時間。電車路が迂回するから時間がかかるのである。

己斐と病院間を直線で結ぶ最短距離を利用するため、私は自転車を購入した。

これで通勤すると、急げば三十分で到着する。

私は戦時中、従事令書を渡されており、戦災患者の救出には非常線を突破して行ける許可と命令を受けていた。

広島は太田川の三角洲であり、地下は少し掘ると直ぐ水が湧く。

私の通勤途上にある観音町交叉点の四つ角には大衆防空壕があるのだが、浅いところにはいつも水溜りがあり、しばしばこの防空壕に待避させられると、中腰に屈した体勢をとらなくてはならず、いつも苦労したものである。

観音町交叉点の巡査には何故か私の従事令書も通用せず、警報が発令されるとどうしても待避を命じられて、度々、この防空壕に押込まれた。

だから、私にはこの観音町交叉点の巡査派当所という警報下の関門があったので、この日も午前七時半から自宅門前で自転車を持ったまま、警報の解除されるのを待ちながら故意に出発を遅らせていた。

しかしあとで考えてみると、私は平素不快に感じていた観音町派出所の巡査のおかげで助かったのである。

もし平素ここが簡単に通行出来ていたら、私はこの時刻には爆心地近くに進んでおり、あるいは丁度赤十字病院に到着していたころである。

もしそうならば、恐らくは爆死していたに違いない。

私は警報が解除されると、玄関前の庭で一緒に待っていてくれた家内に「行ってくるよ」と言い、自転車にとび乗ってひたすら道を急いだのである。

出発してから十二分で旭橋を渡る。

前方を見るとやはり自転車で走っている軍服姿がある。

その後姿から私には同じ町内の土居准尉であることが分ったので速度をはやめて追いつき、私はその左側に出ていつもの様に笑って朝の挨拶を交したのである。

丁度その時、突然左前方から強烈な閃光を浴びて目がくらみ、何も見えなくなった。

このままでは前方にいた荷馬車に追突する。

そこで自転車から一旦降りようと思ったその瞬間に次の衝撃を受けた。

それは、妁熱した重量感のある砂が、または鉄粉を強烈に投げつけられた様な感じ………

即ち、熱さと痛さとともに強い全身打撲を同時に受けた様な感じで、二人とも自転車もろと右右の方に四メートル位投げとばされていた。(爆心地から二・八キロであった)

全く何の爆発音もきこえず、寧ろ無響室にいる様に寂として音なしの数秒間が過ぎた。

やがて子供の泣き声が聞こえて、それに気づいて見ると私達は道路わきの田圃の中にはいつくばっていた。

先刻の荷馬車は影も形も見えなかったが、恐らく馬は狂奔したものであろう。

准尉を見ると、顔面に火傷があり、それに注意を与えて、さて自分を見ると、両上肢、左足に光線の直射した左半分に明らかに方向性を示す火傷があり、またワイシャツが焼けている。

勿論私の左顔面も准尉と同様火傷していることに間違いない。

当時白い衣類は戸外では禁止されていたので、私は紺の縦縞のワイシャツを着ていたのだが、その紺色の部分は一挙に燃えてしまい、白い部分の糸筋だけが残ってスダレの様になってしまっていた。

立上がってまわりを見ると、東方近くにある皮革工場が大破し、あたかもそこに直撃弾を受げたかのように見えた。

その遥か東北方に黄赤褐色の大雲柱が立上がり、その上方には二段階の傘型を呈した雲がかくむくと、まさしくそれは煮えたぎっていた。

その巨大な雲柱は天に冲(ちゅう)するという形容詞そのままの如く、頸部の仰角(ぎょうかく)からも初めてみる高さであった。

同時に前方の市街地を見ると、所々に火災の煙があがり、また後方にもやはり火災の焔が見え、どのようにしてこんな広い範囲にわたる爆撃を受けたものかと不思議であった。

准尉が直ちに帰宅するというので注意か与え、私は自分の火傷の面積は体表面の約二〇%であることを概算して、これなら生命の危険はない筈であり、病院に出勤して受傷者を診察すれば、火傷した両手は使えなくても治療の指示は出来ると思い、西大橋を渡って市内に向かう。

ところが路上に散乱した障害物のためにもはや前進出来ず、丁度そこにぼんやり立っていた老人に声をかけてみたが、「さっぱり分りません」というだけであった。

私は、爆風で眼鏡と帽子とを吹きとばされて紛失していたので、一旦眼鏡をとりに家に帰ることに方針を変えた。

この間に十数分を経たと思うが、晴れわたっていた空は急に曇って、次いで雨となった。

しかも黒い媒煙の様な雨であった。

帰途にみると、周囲が田圃で孤立していた下宿屋が火災となって、すでに屋根は全部焼け落ちて十数本の柱だけが燃えつづけていた。

これはどう考えても一部から出火したものでなく、全体が一挙に発火したものの様である。

私が受爆した付近の己斐町の家屋は皆、相当に破壊し一部火災となったが、中心地から遠ざかるにつれて破壊は当然少ないものと想像していたが、雨に濡れながら帰る二・〇キロの途上では、どの家も同じ程度に破壊されて、その差は余り認められなかったのである。

しかも人影は全く見当らず、不思議な程静かなものであった。

|

|

私の家は爆心地から五・〇キロ程の距離にあり、郷社の森の下かげになっていたので、外観上の破損は比較的少ない方であったが、前方南側の家は二階家でこの森かげから外れていたので、壁石屋根もひどい破損状況を示していた。

一般に一階よりも二階の方に破壊が強かったが、爆風の物理的作用を示すものである。

私が帰宅した時、家内と長男陽一(高師付属小学校一年生)は、玄関前の屋外にまだ茫然としてつっ立っていた。

私は、二人とも受傷していないので先ず安心したが、家内は私の顔面を見てどうしたのかと驚いていた。

先刻、土居准尉さんが帰途立ち寄り、「先生は一寸火傷されたが大丈夫であり、病院へ向かわれましたよ」と話していかれたというのだが、私は大した火傷ではないが、眼鏡をなくしたので別のを取りに帰ったのだよと話す。

信子

主人を送り出したあと、陽一はいつもなら直ぐに戸外へ遊びに出かけるのですが、その日にかぎって、絵本を読んでと執拗にせがみました。

直ぐに家の中に入り、たしか童話でしたが、ぺったりと裸のままで私にくっついてしる陽一に静かに読んで聞かせていました。

丁度向かい側が窓になっていましたが、突然、黄色く染まったような気がして顔をひょいとあげると、周りがぐらりと揺れたようです。

するとどうでしょう。窓全体が黄色い絵の具で塗りこめられたように見えるのです。

大変だと、いきなり子供をかかえて玄関の間へ逃げました。

戸外へ出ようとするのですが、建具が倒れてきていてもう外へは出られません。

ですけど、やっぱり何とか戸外へは脱出いたしました。

何が何だかわからないので、ともかく陽一を防空壕に入れました。

そこへお隣りの奥さんが、「服部さん!!」と叫んで走ってきました。

顔面から鮮血が噴き出しています。「奥さまの顔!」。

「この子が大変なのです。この子の背中にガラスが突きささっています。取って下さい」。

三才のお嬢さんを抱っこして必死に叫んでいらっしゃいます。

「早く救護所へいらっしゃい。それよりもあなたのお顔……」。

拭いてさし上げようと近寄りましたが、返事をする暇も惜しいように救護所へと走っておしまいになりました。

そこへ真っ黒い雨です。

「奥さん奥さん早くぼっちゃんをつれて山へお逃げなさい。これはガソリンの雨です!」

と近所の方が走りながら叫んでいるのが聞こえてきます。

それはそうと、一体どこに何が落ちたのですかと聞きますと、

「何にもわからないけど広島は大変な大火事です。

この雨はガソリンを降らせて、焼け残ったところに火をつげようとしてるのですよ」

とおっしゃって駆けて行っておしまいになりました。

もんぺにぶつぶつとその雨はくっつくのです。

そこへ兵隊さん(土居准尉)が自転車で通りかかり、

「先刻ご主人と道連れになり、一緒に倒れましたが、先生は病院へ行くと言ってらっしゃいました」

としずかな声でお話しになります。

ああ、病院へ行ったのなら無事だと思い、いっぺんに気持が安らぎました。

そのうちにご近所から、「ホータイを下さい」と大勢が取りにいらっしゃいました。

そこへ、今度は主人が帰ってまいったのでございます。

顔の左半分が灰色に変色しています。

「どうも火傷したらしい。ごこを拭いてくれ」と申します。

冷たい水の方がいいだろうと思い、井戸まで連れて行き、タオルをしぼって主人の顔を拭きにかかると、皮廣がズルズルとむけるのです。

腕と掌の火傷もだんだんとはれ上がってきています。

そのときの主人の顔というのは人体の解剖図みたいに、黄色い皮膚の中に毛細管が浮き上がっていました。

「苦しい。ふとんを敷いてくれ」と主人の声がその焼けただれた皮膚の下から聞こえてきました。 |

家内は陽一のため本を読んでいたが、突然の閃光に驚いて陽一を小脇に抱いて夢中で玄関に飛び出たのだという。

お隣りの伊藤さんの奥さんは、小さい娘さんの背中に硝子が刺さったので助けを求めて来られたし、裏の加藤さんの御隠居さんは庭にいて、熱かったですが何事でしょうかと話した許りであるなどと言っていた。

玄関の格子硝子戸は相当重いものであるが、前庭に丸く苅り込んだ金木星の庭木の上に、まるでふんわりと乗せた様に吹っ飛んでいた。

私はとにかく黒い雨で汚れた顔や手に井戸水を流して洗ったが、火傷した部位は次第に腫脹しはじめ、水泡の一部は既に表皮が破れていた。

手はたちまちの中に腫脹して使用出来ない様になり、疼痛と全身違和感が出て来て、出勤の気力を失ったので、今日一日だけは休ませて貰うことにした。

さて我々の常識としては爆撃による破壊の範囲というものは一定の小範囲に留まるものであり、一発でこんなに広範囲に及ぶものは考えられなかった。

私は自宅あたりは無事であろうと想像し期待していたのであるが、帰ってみると近所の家もことごとく半壊又は一部破壊していることに驚いた。

私の家の窓硝子はほとんど全部がこわれて、硝子、障子はその綫が折れ、またそれが折れなかったところは敷居のレールの鉄棒と共に引き抜かれて屋外にとんでおり、天井は浮き上がってその一部の板は吹き抜かれ、屋根瓦はその並び方が乱れている。

爆風を直接受けた東北方の壁は、内方に吹き込まれて倒れそうになっているし、湯殿の如きは敷居もろともに移動していた。

部屋の顏の上にあったものは、重いラジオなどもことごとく吹きとんで破損しているし、鏡台は勿論最も重量のある本箱さえ移動していた。

幸なことに爆発の瞬間家内と長男は光線の直射しない部屋に居て読書中であり、窓外の光を感じて直ぐ玄関の方に逃げたため、真に一瞬の安全地帯を通って負傷をまぬがれ得たのであった。

私の家の破壊状況から察すると、爆風は裏の壁をおし込み、又は湯殿の窓から屋内に吹き入り、ついで戸外の風圧が下がった瞬間に、高まった内圧が座敷方面のガラス戸を戸外に吹き飛ばし、天井からは瓦を吹き上げて抜け出たものの様である。

屋内の畳の上には粉みじんとなった硝子の破片が一面に散乱して足の踏み場もない。

畳の上には草履を履いて竹箒で一旦硝子の破片を掃き出し、改めて室内用箒を用いるほかなかった。

火傷の加療については、私は平素からの方針で二次感染を心配し油剤を使用せず、只マーキュロを塗布してなるべく乾燥療法とし、疼痛のひどい時は千倍リバノール液又は生理的食塩水で湿布した。

黒い雨は一時間以上降ったが、米軍がガソリンを撒いて後から焼夷弾を落すらしいというデマが流れて来たが、ガソリンの臭気は全くなく私はそれを否定した。

その後、受傷者は大部分火傷患者であるが、いずれも郊外へ郊外へと避難するものが続々としてつづき、例の幽霊の様々格好をして歩いて来る患者がつづく。

これは疲れ果てたとき身体の拮抗筋を皆平均に使う様にして、エネルギーの消耗を出来るだけ少なくするための自然な歩き方であった。

私は自分の両手をぶらさげたまま指図だけして、家内に応急処置をさせたが、その応接には暇がなかった。

午後四時頃、高師付属小学校の杉林先生(長男の担任)が背負われてやって来られた。

この先生は平田町一丁目の広島高師付属小学校校舎内で窓硝子の破片により全身各所を受傷したが、直ぐ私のことを思い出し仮包帯をして自転車でしばらく走ったが、出血のためか意識朦朧となり倒れてしたところ、誰れかに「眠ると死ぬぞ」と呼び起こされて気がつき、自転車を捨てて火災を避けつつ歩いては休み休んでは歩いて、迂回に迂回を重ねて河岸に辿りつき臥せていた。

そこを通りかかった中学生に助けられ、舟をさがして川を渡して貰い、知人にめぐり会って私の家へ連れてこられたものである。

先生の顔面は蒼白で、出血のため明らかに貧血しており、全身数十ヶ所の刺創切創は既に凝血で乾燥し止血していたが、左足背の骨間動脈からはまだ出血していた。

輸血は思いもよらず、又私の両手も腫脹して不自由ながら止血鉗子を使用して見たが、目的を達せずやむなく強い圧迫包帯をして足を高くあげて自然止血を待つ外なかった。

また、私の家の左後方の隣の家には小児麻痺の中学生がいて、それを毎日見送って登校さぜていた母親が学校の校庭で上半身を火傷し、夕方頃までかかって歩いて帰って来ていた。

中学生はその瞬間丁度校舎内に入ったところで火傷をまぬがれ、不自由な足で夕方になって帰りついてきた。

その少し先き隣の皆川さんの家では、長女が女学生で勤労動員に出ていたのだが、爆撃されてから父親が心配して探しに行き、県庁舎前の河中に女学生の一団を見つけ、「好子」と名前を呼んだところ手をあげたので、抱いて河中から助け出した。

顔面火傷で、すでに甚しい浮腫のため西瓜に目鼻をつけた様になって顔では判別が出来なかったが、焼け残った下着の端ぎれで娘であることを確認し、熱望される水を手拭に浸して呑ませたが、そのまま膝の上で息が絶えた。

河中にあった多くの女子学生はそのとき、次々と息絶えては水中に沈んでいった。

皆川さんはその娘の屍休を抱いて帰宅したが、母親はこれは好子ではないと泣いて承知せず、父親はこれほど困った悲しいことはなかったと話していた。

元気よく朝出たばかりの娘が被爆してその顔貌が見わけがつかぬ程変相していたのである。

母親としてやり場のない気持を父親に投げかけたものであろう。

この父親は、悲しみの中にも臨終に順に合い、まだ息のある中に娘であることを確認しただけでも大変幸せであると思う外ないと、ぽつりと私に話しかけた。

行方不明となって、最後の望みを托する肉親にも相会うことなくして死亡された十数万人の心情は、想像するだけでも慓然(ひょうぜん)とするものがある。

私の前の家でも、その長女が同じく勤労動員に出たまま帰って来ず、父親は出征中で、母と祖母と幼い兄弟とだけの留守中のことだったので近所の人々右同情し、一緒になって二日間にわたりその娘さんを探し廻ったが、遂に屍体すら発見出来ず、老祖母が家の柱をたたいてなげき悲しまれる有様を見ては、一同言葉もなく共に涙せぬものはなかった。

家内は夜になってついに屍体を探し当てず空車のままで帰るわだちの音を、物悲しく聞いたという。

私の家は負傷者で混乱し、家内もてんてこ舞となったので、懇意な渡辺さん母娘三人に私の家に寝泊りして手伝って貰うことにしたが、それでも手不足の忙しさであった。

渡辺のお婆さんは、現在も九十余歳で福岡に御健在であるが、二人の娘さんが居られた。

その長女は吉永家に嫁がれていたが、私共は福岡に在住時代からの知人であった。

吉永さんの御主人は食料品の加工発明家で、当時は満州に長期出張されていたのである。

女ばかりの留守家族の住居を私共の近くに求められたので、一軒先隣の町内会長であった田中さんに懇願してその二階に二部屋を借りてあげた関係もあり、毎日親しく交際を続けていた。

この吉永家の御姑さんは、既に亡くなっておられたがしっかりした方で、「私の内の嫁は天下一の嫁である」と自信をもって誰にも話されるのが常であった。

事実その通り、誰の目からもそのお嫁さんは立派な方であった。

受けることよりも与えることに喜びを感ずる人で、神は愛なりという文字通りの好人物で、自分の所持品も自分の労力も、惜しみなく人のために捧げる感銘すべき方であった。

御主人はもとより、姑さんが心から満足して居られたのも道理である。

私の家の混乱を救うべく一家をあげて進んで応援して下さることになったのである。

猫の手も借り度い急造野戦病院は、この立派な三人の方達の協力を得てどんなに助かったことか。

家内も安心して家事一切を任せきりにして、病人の世話に打ち込むことが出来たのであった。

その中、食事一切は吉永さんが、包帯などの洗濯は主として渡辺のお婆さんがされた。

末娘の磐子さんは、直接家内の手伝いやら御使いの走り回りに忙しかった。

被爆当日の午後、磐子さんは平素なら五分位で用足しの出来る所へ御使いに出て、二時間も経って遂にその用件が果せなかったことを話していた。

それは、路上に出会う被爆者に水を与え、むすびを与えるために私の家まで引返しては出て行くと、又新しい患者が助けを求めるので、その応接のために路上と家との間を数えきれぬ程往復したのである。

私の寝所まで直接診を乞わない多数の被爆者が、路上にあふれていたのである。

夕方になって、受傷者も一段落して小休止の状態となった。

家内は食料の調達に出たらしい。

吉永さん達は、朝から手伝いに出ていたので一旦自分の家を整理し、衣類や寝具などをとりに帰られた不在中の出来事である。

薄暮になって庭に声がある。

出て見ると、背全面の熱傷で、その表皮は大部分剥離して真赤にはれ上がり、辺縁の皮膚がよれて垂れ下がったところもある十六、七才位の娘さんである。

腰紐一つだけを残して全裸である。

私の家の中には両手の使えない私と、貧血して蒼白になって寝ている杉林先生だけである。

私も途方にくれたが、私の家の前の田圃をへだてた向かいの小学校に救護所が出来ていると聞いていたので、その方に行きなさいと教えた。

しかしその娘は、今は歩く元気がないからと言って庭に寝転んだ。

当然、熱傷創面にも砂が付着する。

私は医師として、この時ほど可哀想で身を裂かれる思いをしたことはない。

暫く休んでその娘は出て行った。

熱傷だけでも五〇%近くで危険である上に、被爆後十時間余を過ぎて来たものであり、衣服を焼失している点など考えても、爆心地に相当近い所で受傷したことを示すものである。

浴びた放射能の量からしても恐らくは助かっていないであろうが、私はこの患者のためにもっと何か出来なかったかと今も心残りでならない。

私の友人平井君は、市内中心地にアカデミーという喫茶店を開いていた。

同君は絵画や音楽に通じ、文化財を愛する明朗な人で、自然文化人仲間の交遊が多かった。

昭和二十年の春、江波造船工場に徴用工として動員されたので、その奥さんと娘さんのために夜間宿泊用としての疎開先きを頼んで来た。

家内は一軒隣りの田中さんにお願いして、その大切なお茶室を借りてあげた。

いつも夜はここに休んでおられたが、五日の夜に限って見えなかった。

六日午前十時ごろ、平井君はその安否を気遣って私の家を訪ねたが、二人共居ないのである。

平井君は直ぐ自転車で二人を探しに市中に出た。

勿論店は全壊焼失してあとかたもない。

平井君が必死に探し歩いて、遂に泉邸先きの堤防に疲労困憊(こんぱい)の態で休んでいる二人を発見し、一旦私の家まで帰って荷車を借り受け、再び数今口の道を迎えに行き、七日午前○時過ぎに連れてきたのであるが、平井君自身がもはや動けないほど疲れきっていた。

一日中を歩き回っていたのである。

この奥さんと娘さんは、六日の朝私の家を訪れるべく爆心地近くの流川町停留所で電車を待っている時被爆したのであった。

共に上半身に強い火傷を受け重態であったが、私には姑息的な治療の外なすべき術はなかった。

奥さんの方はうずくまっていた時で、娘さんの方は立っていたのであったが、まだ十一才の少女であったので瞬間に吹き飛ばされて水槽の中に落ちたという。

こうして、私の家は親子三人の小世帯であったのが、その日からはケガ人四人と寄寓者で十人家族となって所狭くなったが、お互いにはげまし合って力を得た様であった。

畑一つ距てた左隣りには、赤十字社広島県支部に勤務していた友人、中村さん一家があり、朝出勤したまま夕方になっても帰らないので一同で心配していたが、夜遅く帰宅したので安心し、その報告をきいた。

その話によると、出発後間もなく宮島電車中で閃光を受けたが、距離的関係で車中の者はすべて元気だった。

その後徒歩で市内に入り、途中無数の悲惨な被災者たちに水を与え手を借しつつ進み爆心地の赤十字社県支部(原爆ドームの隣り)近くで赤十字社支部事務局長柏参事が仰向けに倒れているのを見つけてこれを収容し、ついで午後三時頃、相生橋の欄干にもたれかかっている赤十字病院外科副医長竹野内君を見つけて、腕をかかえる様にして二キロの道を赤十字病院まで連れて行ったという。

竹野内君は私の後輩で、その生家が市内にあり、私が奨めて赤十字病院に勤めて貰った将来有望な外科医であった。

芸備銀行前あたりの電車内で強い上半身火傷を受け、約七時間もの間に漸く五〇〇メートルを移動していただけである。

広島赤十字病院は、破壊されたまま診療を休まず患者を診たので、患者は廊下はもとより、屋外の庭園にまであふれ、水を求めるもの、痛みを訴えるもの、家族の名を呼ぶもの、あるいは声さえ出せないもの、既に死亡しているものなどで歩を運ぶ余地さえない程であったという。

竹内院長は院長室で受傷し、左鎖骨骨折顔面挫創で病院の外来手術室に入院、職員数名も即死したものがあり、受傷者も多数あってひどく混乱していたという様子をきいて、感無量であった。

かくて、市内は全域にわたって構築物は破壊し、死屍累々、惨状は目もあてられない地獄図であることが分ったが、私自身も又、顔面や両上肢の浮腫が次第に甚しくなり、頭痛、悪心、全身倦怠感が強くなって、話をすることさえ嫌悪を覚える様になり、何か夢幻の長い長い疲労の一日を送ったのである。 |

被爆直後の広島赤十字病院

|

折角私を頼みとして来られた杉林先生や平井君の奥さんは娘さんは勿論のこと、近所の受傷者の診療は乞われるままに医師の本分としてこれに応じざるを得ない。

しかし治療と言っても主として火傷や外傷の包帯交換で、放射能による障害など思いもよらなかったのである。

その中に、私自身が次第に全身倦怠感が甚しくなって、例えば尿意があっても三時間位は我慢して膀胱が破裂する様な強烈な刺激がくるまでは起床されず、その起床したついでに、隣室の病人を診る外は動けなくなったのである。

受傷の三日目の朝、私にこの倦怠感に堪えられず、近所にいた赤十字病院の内科医師平野君に頼んで、ロヂノン二○mlとメタボリン五・〇mgを静注して貰った。

しかしこの注射後五分も経たないうちに、平野君が帰った直後、猛烈な悪寒戦慄が襲来して全身が強直して息苦しくなり、家内にカンフル注射を頼んだが、自分では死ぬものと思ったまま一時意識不明になった。

後で分ったことであるが、家内は私の言葉が充分聞きとれず、ただ、「カン」だけを聞いて想像で突差にカンフルを注射したという。

平井君が薄団の上から馬乗りになって、震動する私を押さえていたということである。

枕元に誰か数人が集まったことは記憶しているが、誰がどうしたのかは分らない。

後で話し合って見ると、その時の記憶はかなり間違っていることが分ったが、それは私の意識が朦朧(もうろう)としていたためである。

私はこれまでの医学的常識から、注射後の悪寒は注射薬そのものが変質していたものとのみ考えていたが、その後、多数の被爆者には静注後一様に副作用が出ることを見て、これは薬そのものが悪いのではなく、患者自体の素質が変って薬に対する受入れ態勢が悪くなって、すべての薬を異物として拒否する反応があらわれたことを知ったのである。

それ以来、私は一般に重症患者への静注は極めて緩徐に注意深く行なって無益な反応が出ない様につとめている。

信子

このあたり主人はたんたんと書いておりますが、それは文字通り地獄の日々でした。

主人は日ましに衰弱していきました。火傷した顔半分は化膿してうみで真黄色になっています。

でも主人が元気になってくれて、患者さんを治療してあげなければ、私の家とその周辺の患者さんはみんな死んでしまいます。

疲れているため主人の口数は極端に少なくなりました。

平井さんの奥さんの便が異常なので、「こういう便が出たのですが」と見せにまいりますと、「ア、もういけないね」って言うだけです。

「だめですか、だめでしょうか」って聞くのですが、「だめだな」と言ったきりです。

そのとき、私は、ああこの人(主人)も死ぬのだなとふと思いました。

私もどこにも火傷を負ってはいませんでしたが、何でもない方が次々とお亡くなりになりますし、いつかは死ぬと思い、いずれはこの人も死ぬ、私も死ぬと考えつづけていました。

夜、私は畳の上に主人の横に寝て、子供は座ぶとんの上に寝かせていました。

夜中にパッと目覚めると、子供と主人を触ってみて、「まだあったかいわ。

だいじょうぶだわ」と思って、また座りこみました。主人が倒れたのは丁度そんな毎日がつづいていたときです。

意識不明に陥った主人を呼びさますために主人の火傷していない側のほっぺたを、私は思わず力いっぱいひっぱたいていました。

「あなたが死んじゃったら、この患者さんたちはどうなるのですか!

この人たちをおいて死んじゃったらいけません!」

あとにもさきにも主人をぶったのはこのときがはじめての終りです。

そしたら主人が何か言おうとしました。主人は書いておりますように、カンフルをうてと必死に叫んでいたのです。

でも、注射液などはこの家のどこに残っていましょうか、全部使い果たしてしまったはずだと途方に暮れてしまいました。

ところが、念のために主人のかばんを開けてみますと、そのカンフルが一本残っていたのです。

生まれてぱじめて、注射をいたしました。

注射器を消毒することも気付かず、これをうたなければ、主人は死んでしまうという一念で注射いたしました。 |

私の家の防空壕は庭の一隅に作ってあったが、八日以後は空襲警報にも避難する気力がなく、これにはただ、子供だけを避難させていた。

赤十字病院の事もやはり気にかかるので色々様子を聞いて見ると、院長は入院後静養中であるが、竹野内外科副医長は七日早朝吐血し、死期を自覚して正座し、院長や私に謝辞を述べ、天皇陛下万歳を唱えて昇天したという。

彼らしい気力ある立派な最後と感銘の外はない。

同じく外科の岡田看護婦主任は、責任感の強い極めて優秀な看護婦であったが、爆撃の瞬間に、外来の廊下で突如開いた扉(蝶番の所の材木が裂けて吹き飛ばされる)によって転倒し、頭蓋骨骨折となり、私の名を呼んで診察を乞いつつ、翌日死亡したという。

この二人の死は、私にとっては大変なショックであり、せめて今一度声をかけて慰めてやりたかった。私も受傷して欠勤しているのが残念であった。

なお、外科の武居女医も出勤途中行方不明となり、遂に帰らぬ客となった由である。

病院の外科医としてはひとり佐々木君だけが無事で、マッサージ師と看護婦を督励してあの混乱の中を活躍したのである。

重藤副院長は、山口赤十字病院から迎えられて間もない時であり、西条から通勤されていたので、爆弾の炸裂時は丁度広島駅コンクリート建物内に居て受傷をまぬがれ、院長代理として活躍されているということで安心した。

杉林先生の左足の圧迫包帯の交換も、五日後初めて行なって見たが、やはり出血が甚しく、再び強力な局所圧迫包帯の外はない。

以後は、友人升田君や平井君に下腿部で動脈を圧迫して貰った上で包交したが、いつまでも自然止血しないのである。

後で考えてみると、これも原爆による血管の脆弱性と出血性素因に基くものであろう。

十一才になる平井君の娘さんは遂に一週間後、上半身火傷の苦痛を訴えつつ息を引きとったのである。

私は、医師として施すべき薬もなく、処置も不充分で、徒らに手をこまぬいている外なかったことが悔まれた。

同時に戦争に何等関係もない幼い児等の命が、かくも苦しみの中に奪われて行くことが、可哀想そうでならなかった。

平井君の奥さんは、相変らず全く沈黙して一言も発せず、じっと苦痛に耐えていた様である。

しかし受傷後十一日目頃から、高熱を発して頭痛を訴えられた。

髪を少し切って整髪したら少しは軽くなるから知れないと、妻が髪に鋏を入れたが、鋏に砂の音がして抵抗を感じたという。

よく見ると、黒いアスファルトの破片が頭部皮内に多数嵌入していた。

殊に右耳後部に相当大きなものがあった。

発熱の原因が或はこの異物にあるかも知れないと思い、出来るだけ鑷子(かんす)で除去し消毒したが、全く解熱しない。

容態は次第に悪化する。医薬品の持ち合わせのない私は、只焦燥感にかられ無念に堪えない。

リングル氏液でもないであろうか。

市内で薬局を開いておられた裏の後藤さんが、或は自家用に持っていられないだろうかと考えついた。

妻は後藤さんに御願いして、貴重なリングル氏液を一筒譲り受けて来た。

平井君はもとより、一同がこれに望みを托して喜んだものである。

さて点滴注射であるが、私の手指は火傷のため腫脹して不自由であるし、平井君の奥さんは既に重症で静脈が萎縮して浮かないのである。

私としては渾身の努力を払って、極めて慎重に斬くのことで血管内注射に成功した。

けれども、その直後、私は甚だしい疲労感を覚え、点滴の監視は出来ず、皆々に頼んで就床した。

この一縷の望みも効なく、その翌朝、被爆後十四日目の朝昇天されたのである。

愛児につづいて奥さんまで喪った平井君の心情を思いやったが、平井君は、この混乱の世情の中にあって畳の上でリングル氏液の注射をされたことを感謝して呉れたので、私にはこの上ない慰めであった。

信子

原爆の落される前日に、市内の強制疎開のあとに残された柱やその他の古材をたきぎ用に拾い集めてもよいということで、お隣りの中村さんの奥さんと夜明けにお弁当作って出かけました。

女どうしで力もないので大きい柱などは持ってこられず、障子の桟や細かい古材をやっと荷造りして荷車にのせて帰りましたが、その即製のたきぎが、平井さんのお嬢さんと奥さんを灰にするのに役立ったのです。

当時はもちろん火葬場はなく、自分の手で血肉の縁者を焼くしかなかったのです。

お嬢さんが亡くなられたとき、平井さんは遺体とたきぎを荷車に乗せ、川の堤へ出かける前に、「じゃ、そこで焼いてきます」とおっしゃいました。

門のところまでお送りしました。直ぐに引き返しておいでになりました。

「骨を何に入れて帰ろうか」とおっしゃるのです。有田焼の桐の箱がありましたから、花びんを出してお渡しいたしました。

その平井さんが、お嬢さんを焼いた一週間あとに、今度は奥さんを川の堤に運び、溝を掘り火葬にされたのです。 |

平常の葬儀などを行なうことは思いもよらない事とて、私の家で内輪のものだけ集まって焼香だけをすることとしたのが二十一日の夜九時頃であったと思う。

丁度その時、突然軍服姿の人が窓から顔を出したのである。

平井、升田両君の親友である僧職の大石君である。

同君は大竹海兵団に召集されていて、終戦により除隊して帰広したが、紙屋町の勝順寺は焼失し、奥さんと子供さんの焼死体らしきものを見付けて回向(えこう)だけはしたが泊る所がなく、升田君の家を訪ね、そこで私のところを教えられて来たというのである。

平井君はこのとき大石君と抱きあってはじめて男泣きに泣いた。

一同も感無量で慰むべき言葉もなかったが、兎に角読経してもらうことが出来るのだ。

行方不明の死者は無数であり、又たとえ家族にみとられたとしても、読経して冥福を祈られるものは殆んどいない。

平井君は肉身をうしなったかなしみの中にも、タタミの上で死んだのだから幸であったとみずからをなぐさめていられた。

さてなくなった奥さんの追悼に際し語り合う中で、この方が娘さんの死に際して一言も発せず、頭さえめぐらさなかったことについて、よほどしっかりした人であったか、さもなくば無情な人であるという批判をしたものもあった。

私の考えでは、そのいずれも当を得たものではなく、原爆症で死ぬ程のものは全身倦怠が甚しく、単に呼吸するだけが精一杯で、言葉を発したり頭をめぐらす事など出来なかったものと確信している。

この事は、死亡したものとして誤認せられて屍体部屋に運ばれ、実際はまだ生きていても脱出も出来ず、時々眼だけを動かすものが混じっていたことなど、平素想像も出来ないことがあったことでも推測されよう。

広島近くの都市は、呉市も岩国市もすでに爆撃されていたし、広島だけは八月五日まで無傷に残っているのが不思議な位であった。

八月六日の広島の爆撃は異常なもので、一発で全滅に近く、市民は誰でもその身近かなものに誰か死傷者のないものはない。

広島市郊外のものも、家屋疎開の勤労奉仕に出たために死亡したものが多数ある。

草津町は広島市外であったが、ここの町内会長は夫婦揃って勤労奉仕に出て、爆心地近くで犠牲者となられたのである。

原子爆弾かどうか不明であるが、新型爆弾ではある。市民はいつしかこれをピカドンと名ずけた。

市民はピカッとした光りを見ただけで音は聞いていない。十キロも離れた地方ではドンという音を聞いたという。

明朗潤達な平井君はこの爆撃にも闘志を燃やし、これで広島も他の都市並に戦災を受けたので、国民としても恥しい思いをしなくてもよい、本格的な戦争にはこれから立上がるのだと我々を勇気ずけて呉れたが、これはその時には私の気力を鼓舞するのに大変役立った。

八月十五日の重大放送には全員集まって耳をそばだてたが、詳細は聞きとれなかった。戦争は終結したが負けたのだという無念と、今後の不安感と脱力感があり、同時に生残った安心感など交錯して、複雑な感情に一同声もなかった。

しかし戦争は終っても、被爆者の病状は進行し続けた。

小児麻痺の中学生の子供を登校させて被爆した隣の母親の診察に、毎日隣りまで歩いて行くことが、私にはもはや大変な労働であった。

昼過ぎに訪ねていたのが、翌日は夕方になり、あるいは夜になって、遂に一日休むこともあった。

ロヂノン二○mlを極めて緩徐に注射し続けたが、何の効果もなく、次第に弱って九月末に亡くなった。

又十五才の少年が流川町で受爆し、火傷はなかったが左下腿の打撲症のあとが化膿し、次いで上肢にも各所に膿傷を形成し、敗血膿毒症となっていた。

数ヶ所を切開排膿したが、肉芽組織は不良で治癒は遷延した。

その家は、私の家からの距離は二百メートル位であったのだが、ゆるやかな坂道があり私の体力では到底行かれなかったので、父親が毎日荷車に患者を秉せて包交に通って来た。

この子供は幸に命をとりとめ得たが、若さの生命力があったためであろう。

被爆によって広島市は断水停電は勿論、通信が全く杜絶したので、私共の状況を通知することはできなかった。

五日市まで行けば葉書が出せるというので、数回にわたって家内が葉書を托したというが、親戚への通信は遂に届かなかった様である。

私が被爆して一週間後に、私の姉は郷里の山口県三隅町から私共の安否を気遣って訪ねてきたが、汽車は岩国止りで、それから遥々と徒歩で来たという。

交通事情や食糧事情の悪い時、よくも訪ねて呉れたものと感謝している。

死亡したものと考えて、ただ一縷の望みだけで訪ねて来たのであるが、火傷だけで生命をとりとめていた事を喜んでくれた。

八月末頃、家内の弟研二君が海軍から除隊となり、佐賀からはるばると訪ねて呉れて嬉しかった。

原爆後は互いに通信は届かず、老父母は私共の安否を気遣いながらも旅行は出来ないのである。

弟は父母から、もし私共が死んでいたら骨でも、骨がなかったらせめて庭の砂でも持って帰れと言われて来たというのである。

肉親の情の温かさを覚えると共に、被爆者には誰でも同じ様なことがあったものと思うし、殊に行方不明者の肉親の心情や努力は大変なものであったことであろうと思う。

私の甥である兄弟二人は、八月四日に召集を受けて広島の歩兵連隊に入隊したが、消息は不明であった。

後で分ったことであるが、市内の兵舎は満員となり、祇園町の小学校の仮兵舎に宿営していたので原爆の難は免がれたが、市内の屍体取り片付けに従事した。

屍体でも深い溝や濠に落ちているものを拾い上げるのには苦労したという。

二人共終戦後除隊となり、数日を私の家に寄寓した。

広島は、市役所も県庁も一挙に潰滅して無政府状態になった様なものである。

食料品は各自適当に自分で調達する外はない。家内は知合いの農家に頼んで、自分の衣類と食料との交換に奔走したらしい。

けれども、南瓜や芋の葉蔓や、時には雑草に至るまで、食物は多種多様に工夫されて、台所方の吉永母娘はいつも食事のことに追われていた様である。

薪炭がなくなって南瓜を生のまま食したこともあった。

幸なことに近所に小さな牧場があって、平素から病人があった時は診察していたので知り合いとなっていた。

戦時中は牛乳も統制されて広島市内の集配所に集められていたが、これが破壊されてしまったので、牛乳を処分するところがなくなった。

そこで私に、希望されるなら分配しますという。

願ってもない事と、朝夕二回各一升宛の牛乳を分けて貰ったが、それを運ぶのぱいつも平井君であった。

これは全く天の恵みというべく、これで一同の命が助かった様なものである。

その他、裏庭には無花果(いちじく)の大樹が三本あり、九月末からは毎朝の食事になった。

これだけですますこともあって、これも大変恵まれたと言えよう。

苦しい日々の中にも、もう戦争は終ったというよろこびが、この無花果の赤い実を口に入れるとき、ふとわき上がってきたりした。

信子

今、三十才になる息子に「あの時、陽一にちゃんと御飯を食べさせたかしら」と聞くのです。

「ああ、ちゃんと食べたよ」って言うのですが、子供が私の側で御飯を食べていた記憶が全くないのです。

そのくせ、夜寝静まってから、「ああ、あしたのお米をどうしよう」と考えて、食糧確保に転々としたことが生々と思い出されるのです。 |

九月十七日から十八日にかけてひどい暴風雨(室戸台風)が襲い、私共は破損した窓に板戸を釘付けにして雨風を凌いだ。

半壊の家では、雨漏りその他多少の被害はまぬがれ得ない。

しかし翌日伝え聞いた最も悲惨なニュースは、広島日赤大野分院のことでふる。

暴風雨の最中に山崩れによる土砂が流出して、階段状に並列していた中央部の数病棟が一瞬の中に跡形もなく押し流されて海に至り、被爆者の診療に当られていた京大の真下教授以下応援の医師達は、多数の患者と共に死亡されたという災禍である。

私の先輩である松尾医師も、広島市内河原町で被爆し、ここに入院中重ねてこの不幸な災難に遭遇されたと聞く。

終戦となってからの災害とその犠牲者に対しては、特にいたましく胸のしめつけられる思いがする。

土居准尉はここでも難をまぬがれ退院されたが、白血球数は二、〇〇〇であったと聞く。

偶々この嵐の日、佐賀県鹿島から訪ねて来た森田の老夫婦と夜を共にしたが、原爆後音信不通の娘の消息をたしかめるため、爆心地近くの革屋町の家の焼跡を探し、娘達夫婦のそれらしい遺骨を見つけてここにひろって来たと持って来られた。

どうぞ無事で生きていてくれと祈りながら、遠路遥々と訪れて来られた七十才を過ぎた老夫婦に対しては、真に気の毒に堪えないものがあった。

九月末には私の火傷も大略治癒して来たが、下口唇の左上の部位に点状の膿疱だけが残って却々治癒せず、陣痛も相当なものがある。

鏡を見ながら注射針で膿疱を破って排膿すると痛みはとれるが、三時間位すると又膿疱を形成して痛くなって来るのである。

毎日これを反復している中に、遂に膿巣の中心部に黒色の点状異物を発見し、その刺入しているものを苦心して除去したところ、数日を出でずして全治した。

考えて見ると、この黒色の異物こそ放射能をもった破片が刺入したもので、従って数時間毎に化膿を反復したものと解せられる。

火傷の治癒したあとは黒色の色素沈着が残っていて、その色素の濃淡で火傷の程度が推定せられるのである。

肘から上腕にかけての蛇行状の黒線は、ワイシャツによる熱線の照射具合を示すものであり、前腕から手背にかけては、皮膚静脈の走行に一致した濃淡線があらわれていた。

これは、熱線が皮膚表面に直角に当った所が強く火傷したことを示すものである。

私は受傷後約二ヶ月近く自宅で自己療法をしたが、まだ自転車に乗る自信はない。

けれども病院のことも気がかりで、一度是非病院の様子も見たいと思い、友人升田君に頼んでその自転車に乗せて貰って、十月四日に初めて出勤した。

硝子窓の大部分は破損し、その鉄伜は折れ曲ったままのところがあり、玄関前の庭木は全部斜めに倒れて爆風の方向を示し、病院敷地の周囲にめぐらされていたコンクリート塀は殆んど全部が倒れていた。

聞いて見ると、職員のうち医師五名薬剤員三名その他四十三名、計五十一名が死亡している。

殊に看護婦寄宿舎は木造であったので一度に押し潰され、二十五名がその下敷となって死亡し、五名の死体は運び出す暇もなく火災となったという。

私の居た医長室は取片付けられて、私の荷物は箱詰めされて別のところにまとめてあった。

本やノートに赤インキの飛沫が勢よくとび散って汚れているが、机上にあったインクスタンドと共に木やノートが飛散したことが明瞭である。

原爆後市内には蝿が著しく発生したが、病院のそれは又驚くべきもので、食器に集まった蠅は羽根を重ね合ってとまっているのである。

この様な大群の蝿が発生したことは、市中の汚物、殊に動物の屍体などの自然浄化処理に役立ったものと思われる。

そしてその後又自然に減少したが、天の摂理の妙を感ずるものである。

さて、外来患者の多くはまだ火傷創の処置であり、相当混雑していた。

医師としては佐々木君と入江君の二人で、マッサージ師の河村君が既によく馴れた手つきで立派に助手をやっていた。

外科医六名の中、院長と私とは病気欠勤、竹野内副医長と武居君は死亡し、若い二人だけが被爆以来奮闘して来たのである。

佐々木君は、原爆炸裂当時防火シャッターの傍の柱の陰に居て被爆を兔がれたが、例のアメリカの新聞記者ハーシーに会い、その著書「ヒロシマ」に掲載されたドクターである。

丁度この日に、日映の相原さん、加納さん、山中さん達が病院に入院患者の映画を撮影するために見えていた。

副院長から私に、その回診と説明をする様に命ぜられたので、中央病棟の三階から順次に二階、一階と回診しつつ患者の病状を説明するところを映画に撮影されたのであった。(グラビア写真参照)

この映画は、故仁科博士の企画された科学的調査、すなわち土木、建築、物理、生物に並ぶ医学編であったが、米軍によってその後没収され、二十余年を経て返還されたものの、その完全上映が問題となったものである。

私は完全上映にこそ意義があると思っている。

実際に原爆の悲惨さは何人も到底筆舌につくせるものではない。

殊に、受傷後二ヶ月を経た入院患者の状況は、単に平常の一大災害後の患者の状況を見たところと差はないのであって、これでは災害の一部は推定しうるとしても、原爆の悲惨さは万分の一も表現し得ないものである。

何故に完全上映が禁止されたか、理解に苦しむものである。

私はこんな貴重な映画とは露知らず、ただ患者の病状について診たままの説明と意見を加えて撮影について回ったのである。

三階から二階一階と下りて一階の最初の部屋に入ったとき、私は突然異様な焦げ臭い臭気を覚え、急に激しい咳嗽発作に見舞われた。

周囲のものは、何ら異臭はなしという。

しかし遂に私は咳嗽発作に耐え得ず、映画も謝絶して自転車で連れ帰らせてもらった。

その後の咳嗽発作は次第に激烈となり、発作刺激が引き続くために吸気する暇がなく、遂に嘔吐となるなど、甚だ苦しいものであった。

麻薬、パントポンの注射でもしないと止らないのである。

しかも発作は時に熟睡中にも襲来し、しばしば睡眠を妨げられ、これが一ヶ月半も続いた。

家族や友人が心配して種々民間療法まで奨めてくれたが、いずれも何の効果もなかった。

今考えると、この頃受爆者に肺壊疽患者が見られた。恐らく放射能性のある塵埃を吸入したものであろう。

私も或は前に述べた口唇の例の様に、気管支に刺入したものがあって、それが異常臭気と共に咳嗽発作をおこしたものではあるまいか。

十月半ばに衫林先生が突然高熱を発したので、敗血症になったのではないかとひそかに心配し、家内が三日間徹夜で看護し解熱したが、引続いて家内も又高熱を発して臥床した。

信子

「先生は敗血症ではないか」と主人が申しました。

そっと杉林先生の傍に座りますと、先生が小さな声で、本当に小さな声で、

「私のいいなずけが在にいます。骨を届けてやって下さいますか」と、こう私を見ておっしゃるのです。

私はその先生のお顔を見て、この人を死なせてはならないと思いました。

といいますのも、その頃消毒の仕事を受持っていたのが私だったからです。

主人が十五分間煮沸しろといいましたものを、てんてこまいだった私が、ひょっとしたら十分しか煮沸しないままで主人に手渡してしまったのではないか。

そのため杉林先生を死なせてしまうのではないかしら、と思うと、何としても先生を助けなければすまないと思いました。

三日三晩、文字通り必死に看病を致しました。

この人を死なせてしまうのは、私ではないか、そんな気持だったのです。

補遺(ほい)始まり(1968年版にはない)

杉林先生はまだ熱がとれませんでしたから、小便はシビンでとっており、お通じは海軍から生残って帰ってきていた私の弟に手伝ってもらい、お手洗いまで連れて行ってもらいました。

当時、主人に「信子」と呼ばれると私は、反射的に洗面器をかかえて持っていく習慣が、いつのまにか身についていました。

と言いますのも、杉林先生がちょっとでも動かれると、ピューッと血が吹き出るものですから、「信子」と呼ぶ主人の声がするとすぐ洗面器を持っていくことになったのです。

他の用事のときであっても、無意識のうちに洗面器をかかえていき、「出血じゃなかったんですか」といったことも度々でした。

ちょうどそのころ、近くに用事で出かけるのに、いつもは五分ぐらいで行ける所なのに、十分も十五分もかかることがありました。

どうしてこんなに道のりが遠いのかなぁーと思い、目の前がどうしてこんなに黄色く見えるのか、とても不思議に感じながら配給品の受取りに行っていました。

黄だん症状を起こしていたのです。

しかし、自分のことを主人に訴える余裕がなかったのです。

空気が黄色く見えるのが不思議に思いながら、杉林先生のシビンをお手洗いに持って行き捨てたのです。

そのあたりまでは覚えているのですが、どうやらお手洗いの前で倒れていたようです。

目が覚めると私は、自分の部屋に寝かせられていたのです。

ところが、杉林先生には私が倒れたことはふせてあったようです。

そうしますと、杉林先生の看病ができなくなりますので、杉林先生はおかしいなと思われたらしく病身をおして私を探されたのです。

看病疲れによるものなのか、あるいは、ショックによってか、その後十か月私の体調は芳しくありませんでした。

またその頃、英才教育をするために優秀な学生さんが各県から一人ずつ選抜されて、広島文理大の英才教室に入っていました。

これからお話する方たちは、おそらくそのような学生さんだと思われます。

ある日、縁側に人の声がしました。

英才教育を受けている方は軍隊的な教育を受けているとみえて、直立不動の姿勢でした。

耳から血を流している方に、「どうなさったんですか」と聞きますと、近所の人に「あなたたち苦しかったら、そこに外科の先生かいらっしゃるから行ってごらんなさい」と教えられてやってきた、とのことです。

その時どのような手当てをしたのか記憶がはっきりしません。

しかし、とっておきのお砂糖と紅茶を出し、学生さんたちに飲ませたことを覚えています。

学生さんたちはとても喜び、直立不動の姿勢で「ありがとうございました」と言い、帰っていかれました。

「それじゃお気をつけて、無事に帰ってくださいよ」と言って送り出したのですが、今まで何の連絡もないところをみると、二人とも無事に帰り着かれたものかどうか、消息はわかりません。

たしか、一人の学生さんは大分か別府のほうに帰るとおっしゃっておられたように思います。

補遺終り |

安静と水枕の外、特別の薬とてもないのである。

家内の自然の転帰を手をこまぬいて待つのみかと思うと、たまらなかった。

幸にも三、四日後に軽快したのは天の恵みであった。

この頃、被爆時には何ら外傷がなく、助かったことを喜んで働いていたのに急に脱毛し、二、三日高熱を発して急死するものが多数あらわれた。

顆粒細胞減少症である。

私の家の裏に、家を焼失したので後藤さんの防空壕を借りて親子三人で住んでいられた方は奥さんが火傷して就床し、主人が元気で働いていられたのに突然発熱して死亡された。

概して、被爆時火傷したものは動けないので、自然休養せざるを得ない様になったが、放射能だけ浴びても一見外傷のなかったものは、その後活勣を続けたためこの顆粒細胞減少症となって、却って不幸の転帰をとる結果となったものが多い。

今日の医学上の知識を以ってすれば、これ等放射能を浴びた人々には、予防的に早くから安静、栄養、服薬とで相当救い得たと思われる。

その当時に、原爆症に対する医学的経験者は一人もなく、又栄養も甚だ不充分であった上に、過労を余儀なくした社会事情もあって、救い得べきものまで多数犠牲者にしたことになったのである。

杉林先生や家内については、血液検査をしたわけでもなくその高熱の原因が何であったかは決定しかねるけれども、幸に共にこの難関は超え得た。

今にして思っても恐しい事であった。

十月末杉林先生も治癒され、その姉さんが迎えに見えて来訪をすすめられたので、家内も一緒に富山県婦負郡の御自宅までお伴した。

交通事情の不便なとき家内もよく遠方まで旅行出来たものと感心していたが、それは私自身にまだ動く気力が全くなかったからであろう。

この時、土産に餅をもらって来たことは、食糧事情の甚だ悪いころの事とて嬉しかったし、家内の苦労を感謝した。

後で聞いてみると、正常の客車はなく、牛車にすし詰めとなって帰って来た由で、シラミの御添物まで貰って来てそれには弱った様である。

家内が杉林先生を見送って富山県まで行った留守中は、吉永さんが、咳嗽発作のはげしい私の世話に色々とつくして下さったことは感謝に堪えない。 |

元気になった杉林先生(右)と筆者

|

十一月半ば、私がある程度よくなって自転車にも乗れる様になってから、早速亡くなった竹野内君の霊を弔うため、その姉さんの御宅を高須に訪ね、又岡田看護婦主任の自宅を五日市町に訪ねて焼香したが、共に慰め様もない思いであった。

十一月半は過ぎ、私の咳嗽発作はやや緩解して来た。

丁度その頃、私の懇意な尾上さんの二十才位の娘さんが病気となり、二十日市まで往診を頼まれた。

止むなく何とか自転車に乗ってたどりついて見ると、穿孔性虫垂炎で、膿瘍を形成した腫瘍に触れる。

近所の内科の女医さんに診てもらったが、手術を受ける様にと言われたというのである。

成程、手術の外救う術はないのである。

しかし手術用具がなくてはどうにもたらないので、私は一旦帰宅したが、これだけの往復に午後の半日を費したし、疲れてしまって再び出向く元気がない。

私の家にまだ寄寓していた平井君が事情をきいて、私が御伴しますから助けてやりましょうという。

この励ましの言葉に気力を得て、一休みして夜になってから家を出た。手術機械といっても私の応急品で、メス、鋏各一本、コッヘル鉗子三本しかない。

ガーゼ、マーキュロ液、リゾール液、ブラシ、絹糸と強心剤、鎮痛剤、局所麻酔剤と注射器を一纏めとし、提灯と共にこれはすべて平井君に持たせた。

自転車といっても、歩く様な速度である。筋鉤は適当な針金で柄を充分長くして作り、敷布は煮沸したものを絞って使った。

手術を始めたのは午前○時であった。畳の上に座ってする手術は、術者の姿勢が悪くて腰に無用な力を要するがやむを得ない。

家族のものと平井君とに両方から長柄の筋鉤を引かせて、切っては止血しつつ漸く多量の排膿をした。

幸に膿瘍も限局していたし、虫垂も摘出する事が出来た。

手術を終えて一服した時は午前三時であった。

その後数回平井君を連れて往診し、危機を脱したので、包交を指示しておいたが、現在は健在で家庭に入り、時折りの通信を貰っているが、私が体力的に最も苦労した忘れ得ぬ手術の一つである。

十二月初めから私は赤十字病院に出勤した。自転車による往復には時間を要した。

しかしその途中、毎日少しずつ方向を変えて、焼け果てた市中の様子を見て回った。

焦土と化した広島市の中央部は一面に見渡され、所々にコンクリートのビルが残っている。

爆心地のドーム、商工会議所、芸備銀行、住友銀行、日本銀行、福屋デパート、中国新聞社、中国配電、市役所、日赤病院、大学等が平地にあって指される。

先ず、赤十字病院玄関脇の庭木は全部南方に傾いている。

窓の硝子は大部分破損し、病室は寒さに向かってその一方の窓だけを毛布で囲んで寒さに対処している。

玄関ホールや手術場の如き大きい窓では、その鉄伜が外側の方に吹き曲げられて、風圧の偉大さを思わせている。

中央病棟階段の壁には窓硝子の破片が吹きとんで、傷ついた無数の鋭利なカットワークが寧ろ感銘させられる。

爆心地の商品陳列館はドーム状の屋根伜だけが残って、これが夕空にでも浮かぶと現世とも思われず、古代ローマの遺跡の感があった。

商工会議所はその直上から爆風を受けたわけであるが、屋上のコンクリート塀は四方に倒れて庇(ひさし)状になっていた。

相生橋は本川と元安川の分岐点にかけられた丁字型の橋で、その本幹の橋は長さ二一〇メートル幅一二メートルで、その中央部にある丁字型の側橋は長さ六〇メートル幅七メートルである。

この橋は爆心地から二五〇メートルの地点にあったが、欄干は倒れてなくなり、歩道部分は山形に折れて変形し、本幹橋にある電車のレールは橋の両袂(たもと)で屈曲していた。

この下流にある元安橋は、その袂の親柱の上にある点灯装飾部の大きな御影石高欄が左右共に側方に移動していたが、これは爆風がその橋の中央部を過ぎたことを示すものであり、この線の延長上に爆央があることになる。

爆心から一キロメートル位の河原町の煉瓦作りの倉庫は完全に破壊し、煉瓦八枚が接合した塊もあった。

一般にコンクリートよりも、煉瓦作り又は石作りの方が多く破壊されている。

コンクリートも中の鉄筋がやぐらに組んだものは強い様である。

又同じく爆心から一キロ位の処の国泰寺脇の道路には、天然記念物となっていた大きな楠があったが、根から引き抜かれて倒れた。

繁茂した葉に受けた風圧の強さに驚く外ない。

護国神社の鳥居は微動もしていないのは不思議な様である。電柱、特に鉄塔のものは、そのアングルに風を含むためか根元から折れ曲ったものが多い。

爆心から二・三キロ、京橋川にかかった御幸橋の欄干は、下流の方は河川中に落下、上流の方は橋の上に倒れていた。

この橋の欄干は、石の柱に石の手すりをコンクリートで連ねたものであるが、すべての柱の根元で折れただけでコンクリート接着部は破損していない。

これは、この橋の欄干が一瞬同時に倒れた事を示すものである。

勿論袂の親柱のところは方向も異なり、又重さも違うのでバラバラに砕けていた。

有名になった、住友銀行の石段に残った人影や、万代橋上に焼きつけられた蘭干の影なども、折を得て見学した。

爆心地付近の瓦は、表面が煮えたように融解し、石も又焼けていて今もその標本は所持している。(グラビア写真参照)

花崗岩は五七三度で膨脹変化するので、これ以上の熱線に当った面は表面がざらざらになる。

墓石の如きは特に研麿してあるから、熱線が強作用したところと、やや軽度に作用したところとが極めて明瞭になる。

こうして投影された線を辿れば、炸裂した火球の位置が推定され、又火球の大きさも計算される。

これで、広島では細工町島外科病院の上空五七〇メートルで、直径約一四〇メートルの球心を有する一一、○○○度という小太陽ともいうべき強烈な火球を生じたこととなる。

爆心地では地上でも約六、〇〇〇度であったという。

瓦の融解には二、〇〇〇度を要するといわれるので、爆心から半径八三〇メートルの範囲はこの熱で灼熱させられ、又半径二八〇〇メートルまでの家は自然火災を発生することになるのである。

しかしこの熱はむらなく距離に比例したものでなく、爆発によって多少点状に、又波状に高熱地点を生じた。

已斐の茶臼山の樹は、その葉の焼けたところが波状になっていたし、又鉄道の柵や枕木の焦げたものが、一定の間隔でその程度を異にしながら波状を呈していたのを見た。

広島市中に残存した唯一の病院広島赤十字病院は、十二月になっても、外科はまだ被爆者の外傷や火傷患者の包帯交換だけに追われていた。

私もその診療を手伝っていたが、それ等のうち特に記憶に新たな新患に次のようなものがあった。

五十才位の婦人で、左上眼瞼が蜂窩織炎となって、眼科から外科に依頼されたものである。

小切開を加えて排膿してよく診ると、黒色の異物があり、それは腐蝕した木片であった。

破損しないように注意して引き抜いた。

見ると、それは三・五センチの長さの障子のさんである。

刺入した先端は、鉋(かんな)で仕上げたままの一端であり、眼瞼に近い表面の一端は直角に折れたものである。

刺入した尖端は眼窩底に止り、骨一重で頭蓋内に通じていないので脳膜炎とならずに助かったものである。

左眼は失明していることは勿論である。

受傷の状況をきいて見ると、河原町の自宅内で被爆し、左眼は無論そのまま失明した。

直ぐ火災が発生したので、道路一つを距てた河中に入って助けを待っている中に、顔面が全部腫脹してそのため右眼も開かず、盲目となったまま河中で十数時間を過している中に、誰かが来て舟で助けてくれ、どこか収容所に入れられたが、今日まで身体各所の外傷が化膿して、その手当ばかり受けてきたという。

鉛筆よりも大きい障子の木片が、しかも尖端の鈍なものが飛来して眼瞼を通過し、眼球につき刺さるという瞬間の力に驚くほかない。

次の例は比治山橋の袂にいた女学生で、左顔面を火傷したものであるが、その後反対側の右耳朶が腫脹し、それがよくなった時右耳朶が萎縮して変形し、それの成形手術を依頼して来たのである。

これは耳殻の軟骨膜炎を惹起した結果によるものであるが、どうして火傷と反対側の耳殻に軟骨膜炎をおこしたものかが分らない。

同様な患者がその女学生の集団の中に二人いることが分ったので、単に偶然とのみは思えない。

放射能の程度の関係ではあるまいか。

広島市の人口は凡そ四十五万人、当時は軍人の数は不明であった。

八月四日に私の甥も兄弟二人が召集されて入隊した。

市内の兵舎は超満員で祇園小学校に宿営されたので助かったことを前に述べたが、入営兵士を見送りに来た家族も市内に多数いたし、又勤労奉仕に近郷各地からも市内に集まっていた。

老人子供で疎開したものもあったが、これ等を概算しても優に六十万人は居たと思う。

私の概算では三十万人の重症被害者があったと考えていた。

十一月半ばに、例の二十日市の患者の会社で軍用の凍豆腐を作っていたのが、市民十三万人分の配給用食料として庫出しする様、命ぜられたと話していたので、当時広島市の人口は十三万人と推定される。

すなわち広島市内の在往者は、約三十余万人減少していることになる。

top

****************************************

|