|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

二章 原爆ひろしまの場合

昭和二十年八月六日午前八時十五分、広島市中央の高度一、五〇〇~一、六〇〇メートル付近で、マグネシウム爆発様の青白い閃光を発して軽く爆発した後、赤く太い火柱を引いて六~七秒間急速に落下し、広島市細工町十九番松島外科病院玄関東南方二五メートル地点の上空五七七メートルの空中で大作裂をした。

これが、人類史転換の起点ともなるべき原子兵器の第一回炸裂であった。

炸裂時には、小さな太陽ともいうべき赤い火球を生じ、その直径は約一四〇メートル、爆心の温度は摂氏一一、〇〇〇度という強烈なものであった。

風圧の波は時速五〇〇~一、〇〇〇マイルの大風で、その際幅射熱の持続時間は二秒前後であった。

かくて赤青色又は茶褐色を帯びた火焔を四散し、轟音と猛烈な熱光線、及び放射線を放散した。

同時にキノコ状の原爆雲が生じ、一、二〇〇メートルから五、〇〇〇メートルにまで上昇し、五~十分後広島市西北部に驟雨をもたらした。

爆心並びに火球の大きさは、地上に到達した輻射熱線に対する遮蔽物によって生じた影の跡から計測することが出来る。

火球は、爆発の瞬間多少動揺し、少しは浮き上がったものと想像される。

又、爆風による破壊方向からも、およその中心地は想定される。

殊に元安橋の欄干とその飾石がその両側に移動したことは、爆風がその橋上の中央を走ったものと考えられる。

火球の温度や地上の熱度は、検材の焦げた状態、炭化量及び半焦げ中間層の厚さなどから、実験的に推定される。 |

筆者の作(以下同じ)

|

音響については、広島市内及びその近距離地では全く聞かれていないが、一五キロ以上の地点で聞かれ、遠くは山口県柳井市(六〇キロ)でも聞えたというが、しかしこれは音響の異常伝播の疑いもある。

光については壬生(みぶ、三四キロ)、呉(くれ、二〇キロ)、岩国(三八キロ)でも認められている。

被害面積

広島市の面積 二二、〇〇〇、〇〇〇坪

同利用面積 一〇、〇〇〇、〇〇〇坪

同焼失面積 四、〇〇〇、〇〇〇坪

被災人口 昭和二十八年四月広島市役所に於ける最終調査による

死亡者 二六〇、〇〇〇名

行方不明 六六、七〇〇名

重症者 五一、○○○名

軽症者 一〇五、〇〇〇名

被害家屋

被爆直前の家屋 七六、三二七戸

被害家屋 七〇、一〇七戸

(内訳)

全焼 五五、〇〇〇戸

半焼 二、二九〇戸

全壊 六、八二〇戸

半壊 六、〇三七戸

使用不能なもの 六、一八〇戸

全戸数の九十%以上が被害を受けたのである。

上水道

水源池や浄水施設は遠距離にあって被害は軽微であったが、配水管は至る

ところで切断された。

通信機関

中央郵便局は全滅し、外線は切断され、通信は全く杜絶した。

交通機関

市内電車一〇八両が焼失(二二両)又は破壊され、バスも六八両が焼失又は破壊された。

瓦斯タンクも大破、使用不能となった。

電気関係

発電所二ヶ所全滅し、電柱四、五三九本倒壊。

電線は二一○、〇〇〇メートル破損。

驟雨(しゅうう)現象

市の西北部で、長径二九キロ短径一五キロにわたって長卵形の地域に黒色の泥雨が降った。

始雨時には泥分が多く、粘り気があった。

油をまいたといって市民を不安に陥れた。

匂いはなく油ではなかったが、放射能を有しその障害があった。

この雨に濡れた衣類は絣(かすり)状となり、笹の葉などに黒焦のあとが残った。

大雨の間は気温が急に下降して、寒くて慄える程であった。

雨水の泥分には放射能があり、二ヶ月後にも高須町上野ガーデンの雨水の溜り場には平常の五〇倍に及ぶ放射能があった。

池の鯉や鰻など死んだものがあり、牛はこの水を呑んで下痢した。

稲田の蝦虫(ザリガニ?)が居なくなったが稲はよく成長した。

降雨量は五〇~一〇〇ミリ位と推定せられる。已斐山手方面の山火事はこの雨で消火された程である。

爆風による破壊現象

爆心地に於ける爆風圧は、一平方メートル当り四・五~六・七トンに相当する(長崎では六・七~一〇トン)。

その持続時間は〇・四秒である。爆風の伝播速度は秒速七〇〇メートルで、音速の二倍である。

破壊状況は爆心部に強いのは勿論であるが、おおよそ同心円を描いて同程度の破壊を示していた。

河川に沿う空地は伝播しやすく、又比治山の如く山が爆風をさえぎった事は明らかである。

しかし末端部では、一般に市の北方(可部方面、一四キロ)の被害が少なく、南方に強く、二七キロの宮島大野方面に及んでいる。

爆心地から三キロまでは、火球からの爆風圧が斜上方から直接加わって圧し潰された形となり、それより遠方は、地上を這う爆風の側面からの圧力による被害を思わせた。

この破壊は一般に爆風に直面した側に大であり、又地階よりも二階に甚大であった。

戸障子の開放された家よりも、閉めたところに強い破壊があったが、室内にこもった内圧によって内部から爆破された形を示した。

倒壊の方向は、爆風の進行方向を示すものであるが、まれに一八〇度正反対の方向に倒れた鉄柱や樹木があり、相生橋の移動もその例である。

木造家屋の倒壊は二・五~三・〇キロ、大破は三~四キロ、中破四~五キロ、小破五~一五キロに及び、建具の被害は六キロ、瓦すべり雨漏りは八キロ、窓硝子の破損は一六キロに、又、最も甚しいものは二七キロ(玖波=くなみ)に達した。

鉄筋コンクリートは堅固で、一キロ程度に止まった。しかし鉄筋も、塀の如くその芯が一重のものは倒壊した。

煉瓦造り又は石造りの建物は鉄筋コンクリート造りよりも弱く、二〇キロまでは破壊した。

待避壕は地下にあって、その破壊も三十%程度であり、多くは側壁のはらみ出である。

煙突は煉瓦作りは折損したが、コンクリートのものは残存した。風圧を一方的に受け難い理由であろう。

橋梁の中、爆心地から二五〇メートルにあった相生橋は、最も興味あるものの一つである。

この橋は、本川と元安川の分岐点にある丁字形の異色ある橋で、その長橋は長さ一二〇メートル、幅二一メートル、丁字の側枝橋は長さ六○メートル、幅七メートルで、水面からは八~九メートルであった。

破壊後の測定によると、爆風の方向とは全く反対に空中に一旦、一メートル押上げられて、爆心地の方向に側方移動二四センチ~三五センチを計測された。

この現象は、殆んど直上からの爆風には耐えたが、その爆圧の過ぎ去った次の瞬間に、水面から輻射した風圧によって浮上し、あるいは、負圧となったと思われる爆心地の方向に移動したものと推定される。

この橋の床板の厚さは三〇センチで、その重さは一平方センチ当り七二〇キログラムであるから、これ以上の力が及んだことは確実である。

橋の中央に敷かれていた電車のレールが、橋の袂の部分で急激に屈曲していたので、橋全体が移動した事が明瞭である。

電柱は、木柱も鉄塔も、二〇キロまでは倒れた。

墓石は、四〇〇メートルまではその三十%が、五〇〇メートルまではその十%が倒れた。

猿谷川橋上では、進行中の第三七七貨物列車四十九両連結のものが三十四両転覆、八両脱線して火災を生じた。

なお所々に旋風を生じ、ドラム缶、鉄板、衣類入り行李、人、一升酒瓶、ビールビン等が舞い上がり、広島駅では客車が始動した。

又、飛散降下物としては、紋帳焼切れ、紙幣、歌の本、銀行伝票、ハガキ、為替証書、とたん、そぎ板、封筒、名刺等、遠くは二五キロの遠隔地にまで飛散した。

熱輻射線

爆心地付近は摂氏六、〇〇〇度と推定せられる。

又爆心直下から六三〇メートル地点で二、〇〇〇度の熱が到達したので、半径二八〇〇メートルまでは輻射熱で火災発生の可能性が充分九である。

瓦の表面融解には、一、二〇〇度以上を要するが、半径八三〇メートル地点までこれを認めた。

花崗岩は五七三度で膨脹変化して剥離するが、これは一、一〇〇メートル地点まであった。

火災状況

建物倒壊による発火もあるが、爆心地より半径一、八〇〇メートルまでは多くは高熱の輻射熱線による直接発火があり、又、同時に斑点状に撒布された爆発物破片による直接着火があった。

四・〇キロまでは火塊や着火点の明視されたものがある。

藁屋根、敷藁、山林松葉、鉄道線路柵杭、鉄道枕木等、点々と着火し又は焦げを生じた。

二葉山岸已斐の山林の樹木の葉は、後日縞状に焼けて枯葉となったものが認められた。

爆発後五分で煙が立ち、三十分後大火災群が出来、午前十時から午後二時まで火勢は最も盛んで、火災は三日間続いて五五、〇〇〇戸が全焼した。

原子爆弾の放射能

被爆当初には、被爆者は誰も放射能については思いも及ばなかった。

しかし、広島赤十字病院に於いて、レントゲンフィルムがすべて感光していることから原子爆弾が考えられ、八月十日、京大理学部から荒勝教授他四名の調査隊が、又それについて理化学研究所から山崎氏等多数が、広島の土や電柱上の碍子に充填された硫黄や、人や鳥の骨、鉄板、アルミ板、石灰等の諸材料について放射能を調査され、原子爆弾であることが確認された。

原爆の放射能としては、一次γ線、中性子線、及び中性子線が空気中の窒素核と反応して生ずる二次γ線や「レ」線がある。

中性子のうち速中性子は、碍子にある硫黄が放射性燐に変る事より計算され、爆心地に於いては、一平方センチあたり一兆二千億個といわれる莫大なものである。

緩中性子(熱中性子)は、骨中の謌、が放射性燐に変化することより算定され、その数は爆心地では一平方センチにつき九千億個となる。

速中性子の作用は、X線の作用と大差はないが、そのイオン化作用は中性子そのものではなくて、主として、これと衝突した反跳水素核の如き軽原子核によって行なわれる。

熱中性子は人体の燐、ナトリウム、クロールなどの核に当り、β線γ線を放出する。

広島の土地は主として花崗岩からなり、中性子によって放射能を付与させると、二日間は有害量であったと推定される。

又、爆発当時の気象関係によって、広島西方部、旭橋、高須等に爆弾の分裂片が地上に落下したと思われる異常放射能が証明された。

放射能は、後日、原爆症の重大なる原因となったが、脱毛は線量の推定に役立つと思われる。

爆心地より一キロ以内に居たものは九十%に脱毛が出たし、一・五キロから二・八キロまでに居たものの七十%は脱毛した。

爆心直下での放射線量は一、四〇〇レントゲンともいわれる。

コンクリート壁は、その厚さによって放射能を防御することが出来るので、これによって遮蔽された所に居たものは放射能症を免がれ、又は軽症ですんだ。

生物学的現象

蟻、ミミズ類の如く、地下に棲んでいたものは死滅していない。疎菜類は、一度は枯れたが種子は発芽した。

地下茎は異常がなかった。樹木は爆心地から五〇〇メートルまでは枯れたが、強いものは幹から直接葉の芽が出た。

防火用水中の淡水草類は発育していた。水中には影響が少ない様である。常緑濶葉樹の葉には、三~五キロまでは火傷と思われる斑点が出来た。

広島では松茸が激減した。蝿は著しく発生した。

なお、長崎ではひがん花が、距離に比例して成長していた。

それは、被爆時地下にあった球根が花の芽を含んでいたからである。

人的被害

原子爆弾の爆発時に発生した可視光線、熱線、赤外線、紫外線、放射線、爆風等により損傷を受けた。

一 爆風傷

爆風圧による直接的損傷がある。爆圧は一平方センチにつき六キログラムあり、爆心地から一キロ以内では吹きとばされたものがある。

日赤支部柏参事さんは、爆心地近くの路上に仰臥位(あおむけ)に叩きつけられた様な形で亡くなられた。

その遺体を抱いて収容された中村さんの話では、火傷も外傷も全く見られなかったという。

爆風傷の第二のものは、建築物の倒壊の下敷又は飛散物による間接的損傷である。

外傷としては、社怛、挫傷、骨折、内臓損傷、硝子破片による血管損傷等がある。

赤十字病院で私の加療中の患者(十二才の男子)は、丁度退院予定日であったが、窓硝子の破片で頸動脈を切断されて即死した。

倒壊家屋による圧死者も多数あり、殊に身休の一部を圧迫されて脱出を得ず、そのまま焼死したものは残酷である。

二、熱傷、熱線及び紫外線による、

① 第一次熱傷

爆心地から半径四キロ以内に居たもので、直射熱線を受けたものは、その露出部に熱傷を生じた。

二キロ以内のものは、皮膚深部に達する重篤熱傷を示した。

熱傷は明らかにその方向性を示し、受傷時の姿勢が判明する。

又、熱線はその照射角度が直角に近い程強力であるから、同じく露出部でもその程度に差があり、熱線の方向が分明する。

私の熱傷も、その治癒後の色素沈着の濃淡が、皮膚血管の走行まで明瞭に示していた。

② 第二次熱傷

三キロ以内では、被服特に黒色のものは瞬時に燃焼し、そのために焦熱傷を生じた。

特にその密着したところでは、絣模様が焼きついたものがある。

被服が二重にあった部分や紐、巻脚絆(きゃはん)等の部分は保護された。

被服に染めた色素が熱を吸収するか否かは、熱傷の程度に関係する。

当時白色のものは空襲対策として禁止されていたので、私は紺の縞模様のワイシャツを着用していたので、二・八キロの地点であったがこの着衣の紺の部分だけが一挙に燃焼して、露出部は勿論着衣部分も熱傷を受け、部位によっては縞模様が明瞭に印刷された高度の熱傷を生じた。

③ 焔熱傷

爆発直後に発生した建築物の火災によるもので、特にいたましいのは、家屋の下敷となったために焼死したものが多数あったことである。

三、放射能障害

中性子線、一次性及び二次性ガンマー線、レントゲン線による一キロ以内のものは、最重篤で殆んど全員死亡。

一・五キロ以内では重篤で、四キロまで罹災した。

原子爆弾による機械的エネルギーに基く外傷や、熱エネルギーに基く熱傷は誰でも容易に認められたところで、当日折角死を免れ得たものも、数日の中に相次い倒れ、外傷の程度に比し、いずれも意外に重態に陥ることが分って、人々の注目するところとなった。

これは、原爆に起因する放射能によるもので、この放射線病を特に原爆症と名ずけて用いられている。

一、原爆症の一般的事項

(イ)年令及性別 素因的関係はない。中青年層に多かったが、勤務作業の関係と思われる。

(ロ)爆心距離との関係 広島では爆心一キロ以内は六〇〇レントゲン以上の放射線を一瞬に全身に浴び、致死量を超えていた。

一・三キロ地点では四〇〇レントゲンに相当する放射線量で、その死亡率は五十%であった。

即ち一般的に爆心からの距離の二乗に逆比例して、遠方になる程死亡率は減少する。

(ハ)遮蔽との関係 遮蔽物は防護に重大なる関係を示すもので、脱毛の発現率から見ると、木造家屋の屋内外によって約一〇〇メートル位の差を生じ、コンクリート建物 内外で六〇〇~七〇〇メートル位の距離的差をあらわしている。

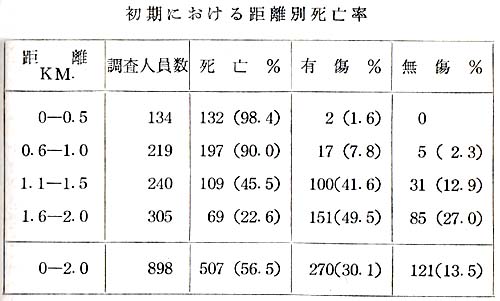

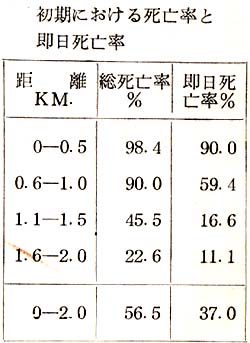

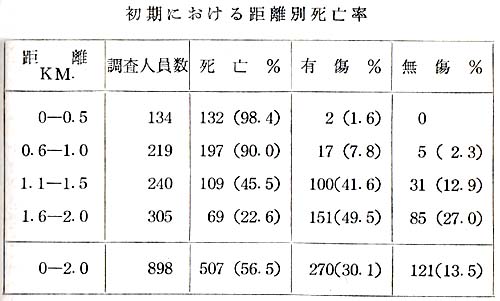

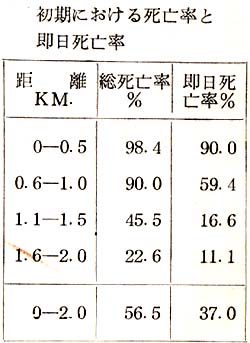

注 本表は都築教授が広島地区で東大の学生を使って調査された、初期に於ける死亡率である。 大体二・〇キロメートルの半径の圏内で色々調べて話の分った人が八九八名あり、その中死亡五〇七名(五六・五%)で、爆心地からの距離が遠くなるに従って死亡率は減じている。中心地区では殆んど全部の人が死んでいるが、二人ほど幸運な人が、コンクリート建物の地下室の中で助かっている。 |

|

従ってコンクリー卜壁は有効な遮蔽物となり、その厚さ一二〇センチ~一五〇センチあれば充分防御され、一〇〇センチでは放射線量は約一〇%に減弱され、五〇センチで は二五%に、又二〇センチ壁では約五〇%に減弱されている。

しかし原爆放射線によるこの減弱の割合は、ラジウムによる減弱の割合より明らかに少ないものである。原爆放射線が強力であることを示すものである。

(ニ)外傷、熱傷との関係 爆心地から二キロまでの放射線症と熱傷の合併したものは、重篤な症状を呈し多数死亡した。

逆にやや遠距離で中等度の放射線症に罹ったものは、熱傷を合併することによって、一種の蛋白療法ともいうべき好影響を与えたと考えられる節もあり、又同時に安静を守 り得た利点があった。

即ち熱傷がなく軽い筈の原爆放射線症の者が、これに気付かず活動を続けたために倒れたものが多数あったからである。

又放射線症のあるものの熱傷率外傷はその創の治癒が遷延した事も事実である。

いずれにしても今日の知識を以て療法を誤らなければ、併発症はない方がよい事は明らかである。

(ホ)環境 受爆後の安静と栄養とは予後に対し最も重要な関係な示した。

80-48

又原爆投下後その汚染地を毎日徘徊し、或は日銀の職員の様に、そのままコンクリート建築内に永く残留し居住したものには、二次放射能や残留放射能によって或程度の障 害が発生したという。

二、臨床症状

放射線量により、又その質により異る。重篤なものは早期に死亡した。

軽症なものでは、最初にはさしたる自覚症がなかった。一般に一定症状を呈したものを四期に分けると、

第一期 被爆後十日~二週間

全身倦怠、無慾性顔貌、脱力感、嘔吐、口渇、食思不振、下痢、頭痛、眩暈、睡眠障害、発熱三九度、血便、赤痢様症状等があって、死をまぬがれ得ざるものの九十%はこの期に死亡した。

第二期 第三週から第八週まで

脱毛、発熱、白血球減少、皮膚出血斑、歯齦出血、咽頭炎、下痢等で放射能症で死すべき程度のものの残りは殆んど全員死亡した。

第三期 第三ヶ月から第四ヶ月まで

白血球数恢復の徴、解熱消炎、出血性素因もまた消退、貧血は存続する。

この期の死亡は敗血症、膿胸、肺壊疽、全身衰弱等の併発症によるものであった。

第四期 後遺期ともいうべきもので症状は固定した。

恢復は遅々として進まず、当時の医学的常識からすれば、一般に恢復期に入れば緩徐ながらも漸次恢復の一途を辿るものと考えられていたが、原爆症に於いては全治に至ることなく、生活力が減退したまま場合によっては再び増悪することもあることが数年後になって判明したのである。

三、各個々の症状について

1 発熱、放射線熱

第一期発熱 重症では被爆二日目頃より微熱が出て漸次上昇して四〇度となり、十日以内に死亡する。中等症では三九度~四〇度となり、換散解熱する。軽症では微熱が続く。

第二期発熱 三~四週後発熱する特有なもの。重症では徐々に発熱上昇し、弛張少なく四〇度~四一度に達し死亡する。

中等症では発熱稽留し、二週間位後に分利下降する。

軽症者では、四~六週間の間に三八度以下の発熱が一日~十日位ある。

重症放射線熱で死亡する場合、死兆交叉することのないのが特徴である。

2 口腔内症状

口腔内愁訴は被爆後早期にあらわれた。これは煙、塵埃等の影響もあると考えられる。

口腔内障害は無顆粒細胞性アンギーナを想わせるものがある。

重症者程早くこの症状があらわれる。

自覚的には咽頭痛、嚥下蠅、歯齦痛、出血、耳痛、難聴、流涎、呼吸困難等で、これは歯齦炎、咽頭炎、扁桃腺炎、喉頭炎、口内炎等によるものである。

咽頭炎も偽膜性、潰症性、壊疽性などがある。

3 血液所見

第一期に於いては混乱のため検査例が少ない。

八月十二日、十三日岩国海軍病院で検査されたものに、白血球数一〇〇~七〇〇のものがあった。

血小板が中等度減少、赤血球も減少したが淋巴球は著明に減少していた。

第二期に至ると、赤血球が減少して大小不同症があらわれ、白血球も著明に減少した。

障害の高度なるもの程早期に、又高度に出現した。核の左方推移もあった。

要は骨髄内顆粒細胞減少症である。白血球数一〇〇〇以下は重症。

第三期、白血球数恢復の徴あるも遅々たるもので、他方再生不良性を示した。

逆に白血球の増加を来すものもあった。

又一旦消失した好酸球が出現したものは、徐々に恢復に向かうものに見られた。

第四期、貧血はなお恢復していない。白血球増加症が見られたが、これは遠隔地で受爆して白血球の減少を来さなかったものに見られた。

その他赤血球沈降速度は七〇ミリが一般であった。

これが一〇〇ミリ以上になれば重症である。五~六週頃が最高であった。

出血時間は第二期に延長し、三十分に達したものもあった。凝固時間は不定であった。

血清総蛋白は減少し、アルブミン減少、グロブリン増加は当然である。高田氏反応は強陽性。

4 出血症状

第二期に於ける主要症状の一つである。受爆後三~六週の頃に多かった。

出血は皮下出血が最も多く、歯齦出血がこれについた。衂血、結膜下出血、喀血、吐血、下血、血尿、子宮出血もあった。

血尿は肉眼では明らかには認められないものがあったが、精査すれば証明された。

皮膚出血は上半身に多く認められ、その大きさは粟粒大、米粒大、豌豆大、手掌大等色々で、新旧出血斑が雑然と混在した。

5 消化器症状

嘔気、嘔吐、食思不振、下痢、下血、口内炎等である。嘔気嘔吐は被爆後三〇分~四時間位で始まり、当日のみのもので嘔気は五十%、嘔吐は七十%に見られ、持続は短くて二~三日で消退した。勿論重症者に多い。

食思不振は当日から月余に及んだものかおり八十%に見られた。

下痢は被爆当日半数に見られ、六十%は最初の十日間に出現した。二ヶ月も持続したものがある。

第一期、第二期に赤痢様症状を呈して死亡したものがあり、伝染病の疑を以て混乱を招かされた。

黄疸は一%以下であったが、重症者で死亡した。

肝臓障害は直後より第四期に至るまで永続した。

6 循環器症状

脈搏は増加し一〇〇前後となり、血圧は低下し九〇~一〇〇となった。

体温との関係に於いて死兆交叉を示さないのは特徴の一つと言えよう。

心電図には心筋障害が認められた。

7 呼吸器症状

咳嗽喀痰は比較的少なかったが、時に猛烈な咳嗽があった。

気管支炎や肺炎も後期に出たが、肺壊疽となったものが相当にある。

放射能性破片や塵芥の吸入によるものではあるまいかと思考する。

8 尿所見

尿量は減少した。血尿、蛋白、円柱、糖、ウロビリソなど陽性に出た。

熱傷患者で尿量の減少するものは予後不良である。

9 神経系症状

頭痛、眩暈、全身倦怠は全例にあった。食思不振、嘔吐も神経性原因のものも疑われる。

10 皮膚症状

出血、黄疸については前述した。脱毛は被爆距離によく一致する。

広島では二・八キロ以内の者に多かった。

二週間前後より発来し、束状に脱けたものが多数である。

死亡者の八〇%には脱毛が認められた。

毛髪は受爆時変形し、一旦肥厚し又細くなって旧状に復した。

治癒生存したものは毛髪は再生した。

皮脂分泌は減少して皮膚は乾燥を来した。著者も右頭頂部に脱毛を生じた。

11 その他

眼科的には私は暗闇に対する適応時間が延長した。

耳鼻科では聴力がやや低下したという。

四、死亡及び予後について

原爆による死亡には、当日直接死したもの、その後放射線症によるもの、及び併発症に耐え得ず死亡したものがある。

最初の六日間に五十%は死亡した。

その後四十日間に残りの九十九%が死亡したのである。

原爆患者の予後に関するもの

1 被爆時の居所が爆心地に近い程重症である。

2 その際遮蔽体、殊にコンクリート建築物の有無は影響が大。

3 重篤症状が早期に発現したもの程不良。

4 発熱四〇度に及び、口内炎、特に壊疽性のものは重篤。

5 白血球数一、〇〇〇以下は不良。

6 赤沈値一〇〇以上は不良。

7 併発症の多いものは不良。

8 被爆後、安静と栄養のとれなかったものは不良。

五、臨床症状のまとめ。

被爆後の各症状は、一ヶ月後頃が最高に出揃った感がある。

その多い順に従って羅列すると次の様である。

倦怠感、発熱、外傷、下痢、食思不振、脱毛、火傷、頭痛、吐気、嘔吐、皮膚出血、嚥下痛、

歯齦出血、歯齦炎、舷量、血便、浮腫、視力障害、聴力障害、血尿、黄疸、吐血、排尿障害、

なお後遺症の時機に心悸昂進や耳鳴を訴えるものがある。

ノイローゼと区別されなければならない。

六、病名について

広島に原爆が投下された当初は、爆弾の原理は一般には不明で新型爆弾とのみ発表された。

しかしその際受けた高熱による熱傷患者と、爆風による機械的外傷患者とはその病名は一応つけられるが、いずれも更に異常な重篤症状を伴い、同時に熱傷も外傷もない者にも中毒様症状が認められた。

被爆当時異様な臭気を感じた事から、市民はガスを吸ったから重症になったなどと称していた。

私共は光線、熱線、爆風の他、更に中毒性不明の因子を考えざるを得なかった。

やがて九日には長崎にも同様な爆弾が投下せられ、これが原子爆弾であることが判明し、原子爆弾傷として総括的に称えられた。

その後、外傷は治癒しても一定の内科的症状を呈するものが存続し、原子爆弾症として、傷の字がいつの間にか症に変更して用いられるものもあった。

昭和二十九年三月、ビキニにおける水爆実験の灰をかぶって発病した第五福竜丸の乗組員について、急性放射能症という病名が始めて広く用いられた。

日本学術会議の刊行した原子爆弾災害調査報告集には、原子爆弾症(傷)や原子爆弾放射線病として記載されている。

都築博士は、原子爆弾による傷害を模型的に次のように表示されている。

(一九五〇年作成)

第一表 原子爆弾傷(症)

一、原子爆弾熱傷

1 第一次熱傷、射熱傷

2 第二次熱傷、焦熱傷、触熱傷、焔熱傷

二、原子爆弾創傷

1 第一次創傷、爆風傷

2 第二次創傷、埋没損傷、圧迫損傷、破片損傷

三、原子爆弾放射能傷(放射線病)

1 第一次放射能傷

2 第二次放射能傷

(本表では放射能の傷害と説明されていて放射能症とは記されていない)

第二表 原子爆弾傷(症)の経過

一、初期 四ヶ月

1 急性期 二ヶ月

2 慢性期 二ヶ月

二、後期 五ヶ月後数年~十数年

3 後遺症期 数年以上

4 後影響期 十数年以上

三、遺伝学的影響期 数十年開

大阪赤十字病院長菊池博士は、原子爆弾投下後初めの二週間は急性症状を呈する時期でこの間を早期とし、第三週より八週までを中期とし亜急性症状を認め、この早期と中期を一括して破壊障害期とされている。

第三ヶ月から第四ヶ月までは回復期症状を示すもので晩期と呼ばれ、この早期、中期、晩期を一括して初期とされていて経過が理解され易い。

原爆後遺症というのは、原爆による熱傷又は創傷そのものは治癒したが、瘢痕性攣縮、醜形瘢痕、変形又はケロイド等を言い、都築博士による原爆後影響症というのは、原爆症そのものではないが、後にその影響によって続発したと思われる白血病、再生不能性貧血等を称するものと解せられる。

急性放射能障害が、被爆後五ヶ月を経て慢性期に入っても全治に至らず、恆常に慢性症状を呈するものを慢性放射能症と袮せられるものもあるが、私はこれは遷延性治癒、又は陳旧性の放射能症であると解する方が、経過による医学的一般分類に適合する様に思う。

長時日にわたって少量の放射能照射を受け、それが蓄積したことによって放射能症を発病したとき、これを慢性放射能症と呼ぶべきではあるまいか。

又原爆を受けて急性放射能症となり、それが略治して平常は何等違和がない様になったが、常人には何等支障のない程度の労働、又は放射線に照射された都度、その症状が反復出現する様な場合は、再発性というよりむしろ原爆後影響症の亜型と見るべきではあるまいか。

即ち、常人には見られない軽易な誘因によって放射能症状を呈する素質は、原爆の影響が残存しているからと解される。

七、治療法

1 爆風傷について

挫傷、挫創、骨折、内臓損傷、血管損傷等は、一般外傷の処置と変りはない。

しかし私の経験では血管は脆弱となり、又放射能障害のため出血性となり止血には充分注意を要する。

異物の刺入については、多数の外傷に眩惑されてこれを観過したものがある。

又異物そのものが、放射能を帯びた粉末様破片である場合もあり得ると考えられる。

私の下口唇の難治性小膿傷や、瘢痕の自潰する例や、肺壊疽、乾性咳嗽発作など、恐らく放射能性微粉の刺入又は吸入によるものと思考する。

顔面の傷痕に対し、特に女性は極めて真剣で、殊に自分自身の不注意に起因するものでなく謂わば犠牲者である事は、外傷性神経症的となるもので、その取扱いには留意を要する。

ある女学生で、顔面を火傷し相当の瘢痕を遺した人が「私は財産も何もいらない、何を捨ててもよいから顔だけ元の様にして下さい」といっていた。

広島日赤の看護学生で、寄宿舎で被爆し、左顔面に眼窩から頸部にかけて大きな切創を受け、左眼失明して醜形瘢痕をのこした娘がいた。

左下腿の開放性骨折でその洽療には長日月を要したのであるが、数年後、顔面の醜形瘢痕を苦慮して可哀相にも遂に自殺したのである。

なお昭和二十四年、二十六才の婦人で、原爆時炭粉様異物が顔一面に飛散刺入し、無数の黒点を残しているものの摘出手術を頼まれたことがある。

その婦人は一見極めて温和な女性であったが、極めて真剣な願いがこめられていた事を感じた。

2 熱傷の治療について

普通、熱傷はその程度によって、第一度、第二度、第三度と分類せられ、場合によって第四度として炭化が考えられている。

原子爆弾のように、瞬間的ではあったが数千度という高熱であったことは、治療する立場からも多少考慮する要があるものと思われる。

さいわい都築教授は、ドイツのゲッツュ教授の分類に賛意を表して、一度は紅斑、二度は水泡形成で上皮の熱傷、三度は真皮の熱傷、四度は皮下の熱傷、五度は深部の熱傷とされている。

広島の場合爆心地は摂氏六千度と推定され、被服が燃える程度でも五〇〇度ということが言われでいるが、その時間が〇・四秒位であったので、第三度真皮の熱傷が多かった。

けれども秒速七千メートルという爆風が加わったので、火傷した表皮が瞬間的に剥離されたものが多く、これは治療に著しく影響した。

私は剥がれた皮膚片はこれを除去せず、入念に展ばして創面を出来るだけ被覆した。

最近アメリカでは、人工皮膚をもって熱傷創面を被覆する方法を用いている。

勿論人工皮膚は移植ではないので、最後は必ず離脱するものであるが、創面を露出させておくよりも有利であり、一旦剥がれた皮膚片でも、これを創面に展べておいた方が新しい大皮形成を促進するものである。

なお、創面及びその周囲の消毒には、私はマーキュロ液のみを塗布した。現在ではマーシロンを用いれば色素で汚されないし、又、噴霧器に入れて使用すれば更に便利である。 当時はペニシリンもなく、私はマーキュロ液だけを用いたが、さいわいに、膿は少なかった。

熱傷の局所疼痛に対しては、生理的食塩水か、又は千倍リバノール液を以て湿布し、乾燥時には更にガーゼの上から浸ませると疼痛は直ちに緩解する。

従来熱傷に対しては、油類や硼酸軟膏を用いる者が多かったが、私はこれには不賛成である。

包帯交換は楽であるが、創面の治癒を遷延する。

原煬熱傷が深部まで及んだ所や、治癒が遅れたところはケロイドになり易い様である。

私の左手背で熱線を直角に受けた部位や、私の友人で私と同程度の熱傷を受けたもので硼酸軟膏を用いたものは、創面の治癒が遅れて後にケロイドを生じた。

今日では抗生物質があり、又、創傷処置材としてもソフラチュールやアズノール軟膏等があり、創の治癒は原爆当時の比ではない。

以上は局所療法であるが、全身療法には特に重きをおかなくてはならない。

原爆時の熱傷はその範囲が広く、又放射能障害が加わったためか高度の浮腫を来した。

熱傷の面積は、その治療法及び予後の判定に重大な関係がある。

体表面積の概算法に、ルール・オブ・ナインスというのがある。

これは上肢が左右各九%、胸腹部前面が十八%(即ち九%の二倍)、その背面即ち背中から腰部までが十八%、下肢は左右各十八%、首から上が九%で、九十九%となり、陰部が一%で百%となる。

熱傷面積を概算する時にはこの方法は極めて便利である。

一般には体表面積の十%以上の熱傷を受けた時は、蛋白質の補給をしなければならず、又十五%以上になると、水分の補給が経口的だけでは不足で、ここにも輸液輸血の必要性が生ずる。

最近は熱傷の治療には多量の蛋白質の補給が提唱せられ、熱傷面積一%につきポリタミン一〇〇ミリの割合に静注する様に言われている。

すなわち十%の熱傷面積がある場合には、一日につき一、○○○ミリを注入するわけであるが、その際初め五〇〇ミリを注射し、六時間後に二五〇ミリ、十二時間後に二五〇ミリを分割して補給するのである。

かってアメリカの外科医ロック氏が、熱傷の治療法について講演したが、この様なことを述べ、又、更に、熱傷面が広い時、例えば下半身熱傷の場合、両下肢を切断して、熱傷面積の割合を滅ずる方法もあるといって写真をみせた。

しかしロック氏は最後に、自分の子供であれば両下肢切断はしませんわと笑っていた。

熱傷面からは、破壊された細胞からの自己蛋白体の融解産物が一種の毒素として吸収され、従って熱傷面積が一定度以上広汎な場合は、二次性ショックを惹起する。

ショックは循環障害で、体細胞の新陳代謝が侵された時発するものである。

即ち、血管壁から液体成分が漏出して血液が濃縮し、血行が円滑に運ばれず、浮腫を生じて物理的圧迫ともなり、一方、細胞毒素は益々細胞の機能を低下させ、これ等の悪循環は益々細胞の組織呼吸を妨げて、ここにショック症状を惹起する。

ショック症状を発して細胞に非可逆的変化を招来してからでは、治療の効果は期待出来ない。

我々は二次性ショックを起さない以前に、適切な加療をする必要がある。

熱傷の場合は、肝臓や腎臓にも当然障害が及ぶことを考慮に入れておかなくてはならない。

ショックに対する療法として、安静は先ず欠かせない。

直接の原因は組織の循環障害であるから、酸素吸入、強心剤特に昇圧剤、神経遮断剤、副腎皮質ホルモン等が用いられ、又輸血輸液が必要であるが、一挙に大量注射は不可であり、緩徐に行なって血圧脈搏の状態を観察しつつ加減しなくてはならない。

場合により抗生物質も必要であろう。

次に口渇の問題であるが、原爆熱傷の患者はすべて強烈に水を求めた。

このことは、生体が液体を要求していることの現れであるが、どの程度の水が最も生理的な適量であるかが問題である。

昔から、熱傷患者に水を飲ませると死ぬということが民間に広く信じられていて、口渇は随分我慢させられたものが多いようである。

しかし水分の補給は学理的にも当然であり、私は水は充分に飲んだのである。

しかし、一度に満腹感を得る程与えることは、安心感から気力を落すこともあり、要求の八分通りとして度々飲ませる方がよいと思っている。

傷面から消失した水分を補い、濃縮した血液を正常に保ち、蛋白分解毒素を洗って早く尿中に排出することは極めて大切である。

ことに、熱傷患者の尿量は予後判定にも指標の一つとなり、それが少ないことは予後不良を意味する。

熱傷の場合は、尿の比重が増さず濃縮されない特徴があるから、尿量の減少は、即ち体内から排出されるべき尿成分の減少を示すことになるからである。

毎日新聞社の記者が、被爆後郊外へ避難途中、のどか渇いて仕方がないが水を飲むと死ぬと言われ、畠のトマトを充分食べたが、後で考えるとそれが助かった理由のように思われると言っていた。

これこそビタミン豊富な水分を充分に摂取したことになるのである。

3 原子爆弾放射能症について

第一次放射能であれ、第二次放射能であれ、その障害に区別はない。

原子爆弾の直接爆射は受けなかったが、その後市内を歩き回ったものは第二次放射能に被爆した。

広島市の土地は花崗岩が多く、その元素は中性子によって放射能を付与され、二日間は甚だ有害であった。

又爆弾の分裂核断片の地上落下も考えられ、広島市の西部には驟雨もあり、旭橋西詰(著者の被爆地点近く)には放射能が多く、古田町高須では一ヶ月後にも自然放射能の五倍の値が検出された。

致死量以上の放射能を浴びたものは如何ともし難いが、歿死量すれすれの放射能を受けた患者を救い得る方法があれば、幸である。

放射能に対する抵抗も個人差はあるが、広島の場合、爆心地から半径一・三キロメートル以内の地域では四〇〇レントゲン量を被爆したと考えられ、その死亡率は約五〇%であった。

当時は、異常な混乱と物資不足の中にあって、放射能症については無策に等しいものであった。

今日であれば、勿論死亡率は著しく低下させ得ると思うが、放射能症に対して特殊療法があるわけではない。

輸血、輸液、肝臓庇護療法、ビタミンK、P、C、B(各種)、副腎皮質ホルモン、ACTH等が考えられ、又何よりも大切なのは安静と栄養療法である。

広島の場合は、未経験による無智とは言え、安静療法さえ行なわれなかったのである。

さて、原爆の炸裂時に発生した無数の中性子、殊に緩中性子は、それが人体の骨皮質に衝突した際はここに散乱線を発し、又カルシウムからも二次放射能を発生させるが、緩中性子が骨を貫通する際には、二回に渉って骨皮質に衝突することとなり、骨髄は他組織よりも格段に大量の放射能を蒙ることとなり、折角新生された幼弱血球と共に、造血臓器としての機能が著しく障害され、末梢血液は消耗してもこれを補う供給源が絶たれることとなるのである。

従って輸血の必要性は論をまたないこととなる。広島の場合は、まだ今日の如く輸血に応ぜられる血液銀行もなく、又供血者を得ることは出来なかった。

即ち、各人すべてが自己の生命を守るのに精一杯であったからである。

私は今、若し仮りに原爆症患者が考慮される場合は、被爆直後、まだ身体的症状の発生しない中から、なるべく早く輸血を開始すべきであると思っている。

既に白血球が著減して身体の抵抗力が減弱してからでは、輸血の反応が多くあらわれる事が危惧せられる。

勿論血液型については、出来るだけその適合性を考慮し、少量宛(三〇ミリ~五〇ミリ)数回に分けて輸血すべきものと思っている。

以上は、私の想定であって定説ではない。

広島での新型爆弾が放射能症を発するものである事が知られていたとすれば、被爆者に安静を命じ、一見元気である様に見える人にも少量輸血を反復して、その他の療法をも併せ行なっておれば、恐らく死亡率を逓減し得たであろうと思っている。

急性放射能症による嘔吐、下痢、出血性素質等は血液の濃縮を招来する。

熱傷を伴っていればなおさらの事、輸液を必要とする。

この場合も、抵抗力の減弱した患者であることを水分考慮に入れて、その注射液の質、量、注射速度に注意を払わないと副作用があらわれる。

平常の場合でも、一〇%グルコーゼ一リットルを静注すると却って脱水を来し、高カリ血症となって心臓によくない。

リングル氏液だけ一リットル静注すると、カリウムが減少して電解質代謝に影響すると言われる。

故に、私はグルコーゼ二〇〇ml、リングルニ○○ml、ポリタミン液一〇〇mlの混合液がよいと思う。

注射速度は、五〇〇mlを一時間に点滴する位の緩徐である方がよい。量は一回五〇〇mlを超えない程度である。

次に原子爆弾放射能症に対する安静療法については、特にその必要性を強調しておきたい。

すべての原爆被爆者が一致して訴えた全身倦怠感は安静を生理的に要求した証拠である。

又放射能症と同時に、熱傷を伴ったために安静を保って治癒したものがあるのと正反対に、被爆時簡単な遮敝物があって、何等外傷のなかったものが、社会事情から安静をとることが出来ず活動を続けたために、急性期の終り頃急に高熱を発して死亡した事実も、安静の専要性を示すものである。

聞くところによると、その当時暁(あかつき)部隊が己斐町に救護に来たが、患者が多いので「元気なものは自力でトラックに乗れ、救護所に連れて行く」ということにしたが、輸送途中自動車の上で多数の死亡者が出たという。

これは、患者が、自動車に乗り遅れない様に、残存した最後の余力をふり絞って漸く自動車には乗ったが、精力を費い果すことが無益だったことを物語るものである。

原爆当時、市中の被災者はすべて徒歩によって郊外へと脱出したのであるが、その際その大部分のものは、幽霊の様な特異な歩行の格好をとっていた。

これもすべての筋肉を出来るだけ使用せぬという自然の要求である。

一定量の放射能照射を受けたものは、倦怠感の出る前に安静を保つべきもので、境界量の放射他を受けたもの、特に全身照射を受けたものは、その安静度が生死の分岐点となるものである。

4 原子爆弾傷の後遺症について

原子爆弾の爆風傷による外傷並にその後遺症については、一般外科の外傷の場合と大差はない。

ただ、原爆熱傷には、広汎に且つ高度な瘢痕ケロイドを生じ、機能障害を来した。

特に、創面の治癒が遷延した部位には殆んどケロイドを形成した様である。

これは、ケロイドの胼胝層が異常に厚いものであったことなとがら見ても、熱傷は真皮から皮下に及んでいたものと考えられる。

原爆による熱傷には、多くケロイドを発生したことは認められているところであるが、これは普通の熱傷と異り、放射能、特に熱中性子による深部細胞の障害が加わったことに関係するものではあるまいか。

被爆後三~五年を経過して、ケロイドの増殖が沈静したと思われる頃、関節の屈伸に著しい障害を来すものは、ケロイドを切除し皮膚の全層移植を試みたが、ケロイドは再発し易く患者も医師も共に困ったものであった。

皮膚移植に際し、表皮のみを移植した場合は、直ちにケロイドが再発して成功しなかったことは注目に値する。

その他の後遺症としては、変形、拘縮、貧血、不妊等がある。

5 原子爆弾放射能後影響症について

被爆直後発病した原子爆弾症は明瞭であり、五ヶ月以後その障害が継続していると見られるものや、又は後遺症と認められるものを除き、数年後に発病し、それが原爆による放射能の影響によって出来たと考えられるものを、都築教授は原爆後影響症と名ずけられた。

例えば、白血病や再生不良性貧血、白内障等で、癌腫も考慮せられる。

私は急性放射能症は、一旦治癒して日常生活には何等支障がなくなった者が、一定度以上のストレスに会うたびに放射能症様違和感を訴えるものも、後影響症の一つと考えている。

ストレスと言っても、常人には何等影響のない程度の直射日光、筋肉労働、又はX線照射等によっても発病するもので、原爆被災によって体質が弱体化し、生活予備力が減退しているものと思惟せられる。 ’

広島に於ける原爆投下後の白血病の発生状況は、一九五一年までは増加し、その後減少していること、及び爆心地二キロメートル以内にいたものと二キロメートル以遠にいたものとの白血病発生率は、大体一〇対一と言われることにより原爆が白血病に深い関係があることは容易に首肯される。

しかし白血病は平時に於いても認められる疾病の一つで、臨床症状からは、これは原爆に確実に起因するものと然らざるものとの区別はつけられない。

再生不良性貧血も同様である。

6 著者自身に於ける放射能後影響症の経過

著者は広島に於いて被爆したが、同年十二月、一応軽快して就業出来る様になった。

が、翌一九四六年三月、不定な咳嗽発作が出たが原因は不明。

同年五月三日、三八度発熱し倦怠感が強かった。

一週間入院検査したが、原因不明のまま軽快した。

その後毎年夏季には異常な全身倦怠感があったが、休養によっていずれも軽快し、原因については全く不明で、精査しても異常所見は発見されなかった。

昭和二十七年二月十三日、三七度の微熱と全身倦怠感があり、同時に全身に蕁麻疹(じんましん)を生じた。

蕁麻疹については前夜の食事が疑われたが、友人三名と同様なものを食べて私独りに発疹したものであり、腹痛も下痢もなく思い当る節はない。

白血球は五、六〇〇であった。

当時広島では、俗にぶらぶら病と袮して多数の被爆計が夏季に疲れ易いことを訴えていた。

私の倦怠感も同様にさして原因と思われるものもなく、検査所見には異常が発見されず、ここにはじめて或は原爆による影響のなごりではないかと思う様になった。

振返って考えて見ると、私の同様な症状を発症したのは、いずれも皆身体的過労の状態であったことが思い当るのである。

昭和二十八年(一九五三年)八月十日、私は山田赤十字病院に転任した。

同十一日には白血球数七、四〇〇であったが、八月二十三日には五、九〇〇となった。

転任早々でかなり疲れたが休養はとれず、遂に九月十日、三七・五度に発熱し(白血球は六、〇〇〇)就床した。

明らかに疲労の蓄積である。

昭和二十九年(一九五四年)は、六月に入り労働組合との団体交渉が続き、六月十二日徹夜して同十三日朝妥結したが、その直後から微熱と、全身倦怠感が強く臥床し、この時は恢復が遅れて日数を要した。

後で分ったことであるが、この年はビキニ水爆実験の行なわれた年で、同年五月十六日、十七日にかけて降った雨について、京都大学の四手井博士の測定値は、一リットル中八六・〇〇カウント/分という大きな数値が出ているので、私共被爆者には過敏に影響したものかも知れない。

昭和三十年は六月二十八日から、昭和三十一年は七月十六日から、同様に発病し、共に約一ヶ月間の休養を必要とした。

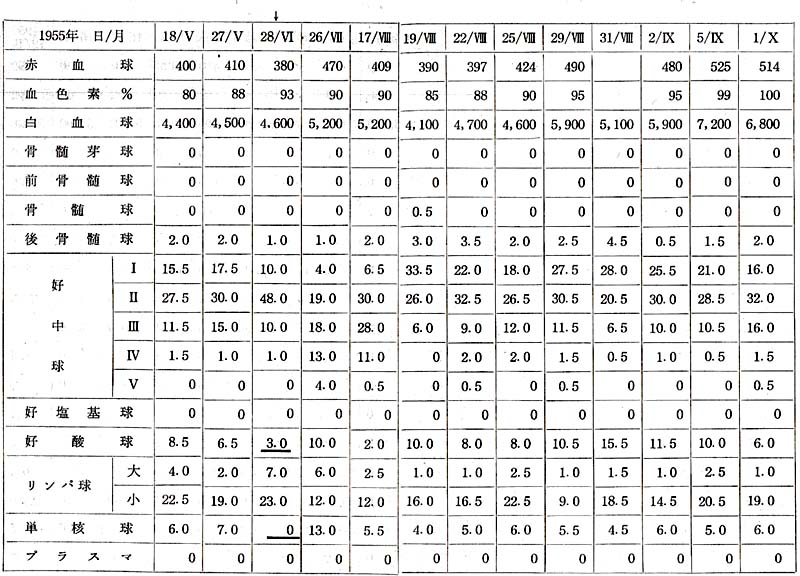

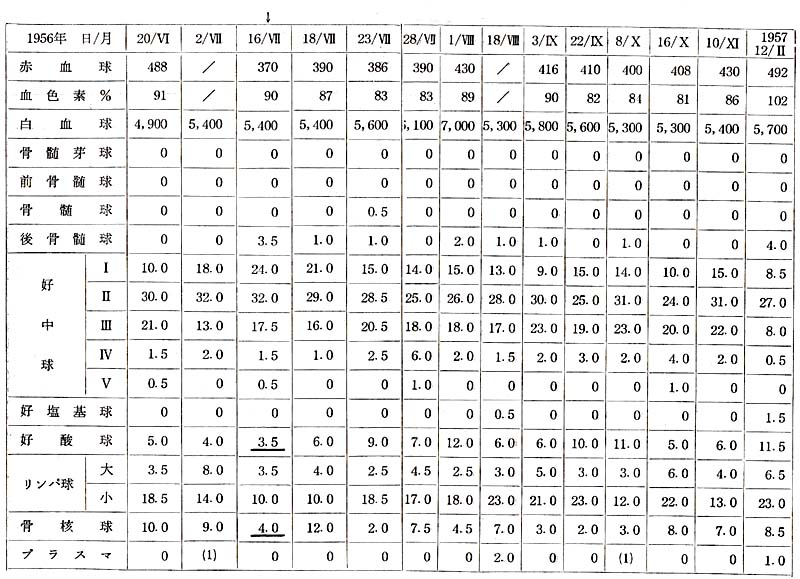

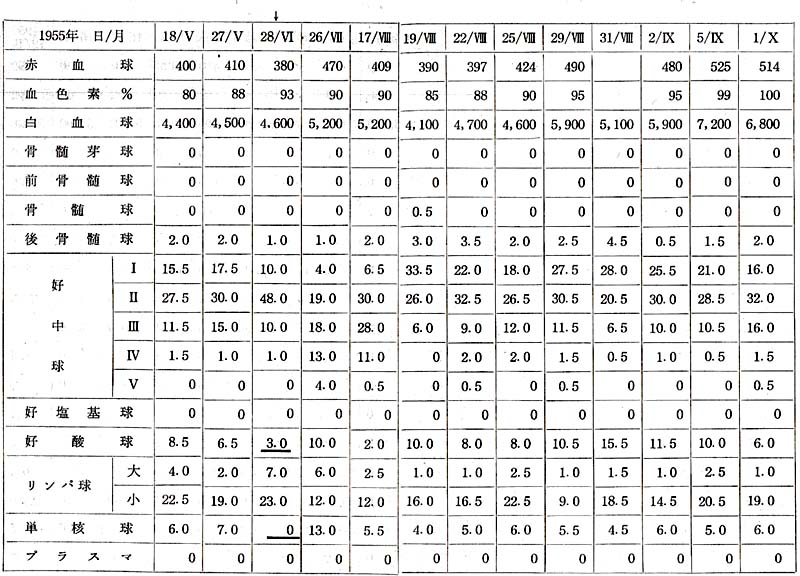

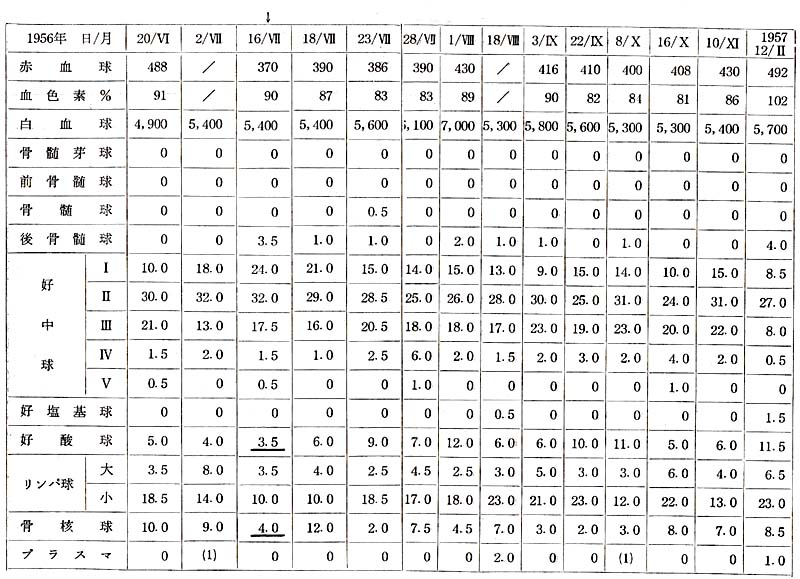

その時の私の血液検査を要約すると次頁の表の様になる。

|

(表についての注)

血液の赤い色は血色素によるもので、その多寡によって濃淡が出来る。

ゲーリー氏試験管に一定量の血液を入れて、これを標準の濃さまで薄めて比較することによって、血色素量を%で示すのである。

血球は、主として骨髄内で作られる。赤血球はその核を消失してから送り出されるが、その他の血球には核がある。

白血球には色々種類があり、その細胞の核が中性色素によく染まるものを好中球、酸性色素によく染まる顆粒を多数有するのを好酸球、塩基性色素によく染まる顆粒があるものを奸塩基球と呼ぶ。

単核球というのは、細胞も大きいがその核も比較的大で、核は一様にやや薄く染まるのである。

好中球には核の形が分葉したものと、分葉しないものとがある。その他淋巴球があり、又時には骨髄球と袮し、白血球の出来る前段階の細胞が見えることがある。

以上の様に、私の血液検査成績は一般に白血球数がやや少なく、血色素はやや高く、奸酸球と単核球が多いがそれが私にとっては常態である。

私が全身倦怠と微熱を以て発病した時は、いつも血色素が九十%以上で、好酸球及び単核球が共に減少した時で好酸球三・〇%が境界の様である。

その後は、全身倦怠感が出た時はいつも血液検査を行ない、この好酸球と単核球の減少と、血色素が上昇して血液の濃縮が考えられる時を、警戒報の指標として休養をとる様にすると、一週間~十日位で軽快することが分った。

しかしこの警戒報のある場合、休養が出来ないで無理すると、恢復に月余の日時を要することになるのである。

好酸球と単核球は一旦増加して後正常に復する。

昭和三十二年八月半ば、名張市に講演を依頼された時、山田赤十字病院勤務を終えて満員電車で一時間、座席がなく立ったままで出張したのであるが、大変疲労感を覚えた。

講演を終えた帰途も、又電車の都合が悪く乗継ぎとなったが、そこには旅館もないので遂に午前○特に自宅へ帰ったのであるが、そのまま臥床して静養せざるを得なくなった。

倦怠感があらわれるのは、その個体にとっては過労の蓄積によるものである。

身体に生活予備力が少ない時は、僅かな労働によっても過労となる筈である。

私は、向暑の頃に多く発病するのは、自然に紫外線と暑さにより新陳代謝が上昇させられることが、先ずエネルギー消費の一因となるものと思っている。

その初期にあらわれる徴候としては、歩行の速度が意外に遅くなっていて、同行の人に遅れる様になる。

駅の階段の昇降が苦になる。

電車内で座席がない時は、吊り革よりも寧ろ固定した金棒に両手で懸垂する様な形をとる。

これは、身体を下肢だけで支えず、上肢にもその力を分散しようとするためであろう。

顔面、特に前額部に薄黒い色素が沈着して、他人にも気付かれる様になる。

塩分に対しやや過敏となり、時には反対に塩分を要求する様になる。

欠伸(あくび)が連発する様になると倦怠感は相当進行して、就寝時正しい仰臥位がとれない様になるのであるが、その時は、血液像も好酸球や単核球が共に減少して、特に好酸球は二%となっている。

血色素は上昇して、血液が濃縮粘調となっている。

さて、正しく仰臥するためには下肢を伸展する必要があるが、これは屈筋群にとっては好ましくない状態である。

即ち、下肢や筋肉を全体的に休ませる姿勢は、その半屈位である。

しかし、仰臥して下肢を半屈位にすることは、これが側方に倒れない様な力を必要とする。

半屈位のまま側臥すると、下側の下肢は上側の下肢の重量を支えなくてはならない事となる。

即ちこれ等の働きをすべてなくした特有な横臥位となるのである。

静養によって身体的違和がとれると、これ等の症状は消失し、正しく仰臥位にて就寝出来る様になるものである。

目下被爆者で、私が直接診療しているものがまだ数名あるが、いずれも私の指摘する様々症状を有し、血液検査の成績も私と同様な所見が出るのである。

原爆放射能症に対する特殊治療法というものはなく、ただ安静と栄養とを主体とする外ない。

今日、私は栄養面から酸性剰余とならぬ様、アルカロージスを保つ意味に於いてイオン化カルシウム水を作って常用しているが、これは理論的にも、又事実上にも有効であると思っている。(シンノール液)

以上は、発病してからの治療法の大要であるが、医学の要諦は予防にある。

原子爆弾傷(症)患者の救護や冶療は、理論的には対症療法はありうるが(根本的な治療法はない)、実際の場合は、一挙にその地域全員が受傷するために、救護も治療も施し様がない。

広島、長崎に於ける原爆でさえ甚しい混乱を来した。

況んや、今後これの数千倍の威力を発揮する水爆に至っては、全くお手あげと言わざるを得ない。

既に治療法がないとすれば、予防の他はない。

予防医学の母と呼ばれているエドワード・ゼンナーは、人類から疱疹を駆遂したが、その予防には各人が種痘を受けなくてはならない。

原水爆の予防は、単にこれを使用しないだけで事足りるものであり、しかも人災であるからその予防法は確実である。

全世界の人々が、原水爆の無益な惨禍を認識して、これを製造使用しないという一致した心を持つことこそ、最も賢明な唯一の予防法であるし、これは決して不可能な問題ではないと信ずる。

top

****************************************

|