|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@����@�@��́@�@�O���@�@�܂Ƃ�

��́@���{�̐��{�͉������Ă�����

�@1 �픚�����{�̍����̊��҂ɔ����鐭�{

top

�@�i1�j�@���A���c�̐����\�\�\���{���{�̂����܂���

�@���{�̐��{���A���A���̑��O�𐭍�ɂ����āA�ǂ̂悤�ȑԓx���Ƃ��Ă������ɂ��āA�V�����̑��}�X�R�~�̕ɂ悭���ڂ��Ă���A���悻�̂��Ƃ͕�����B

�@�������A�܂������̍����̖ڂɂ͌����Ă��Ȃ��B�Ȃ����B

�@����́A�S�̂Ƃ��Đ��{�̑ԓx�́A�O�q�̊j�}�~�Ɗj�p��̐��E�I�Η��̒��ŁA����߂Ă����܂��ŋ��Ȃ�������ɂ�������ł���B

|

�@���߂ɍ��A�ɂ�������{���{�̓��[�s�����݂�ƁA��̐����\�̂Ƃ���ł���B

�@��̕\�ŕ�����Ƃ���A���{�́A����ŃA�����J�ɋC���˂��A���̊�����������Ȃ���A�����ł͔������̒�Ăɐ��ʂ��甽���邱�Ƃ��ł����A�����ɂ܂��ꍇ�������B

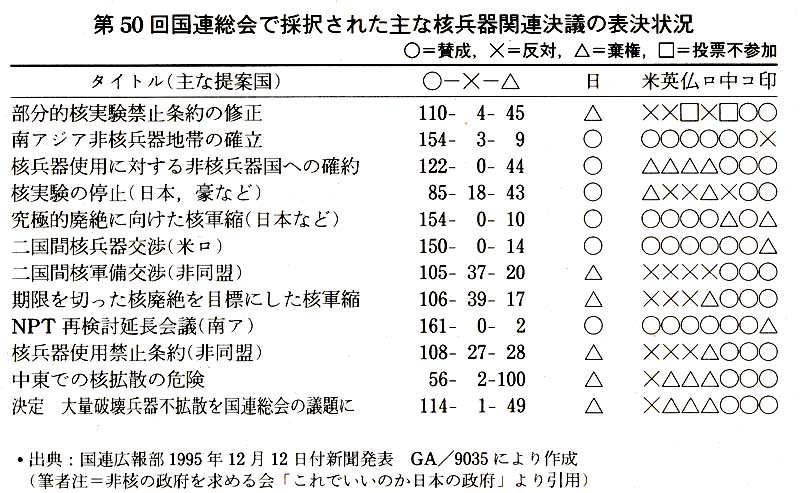

�@�Ƃ��ɔ����������|�I�����Ŏ^�����A�A�����J�i�p���������j�������Ă���Z�̌��c�A���Ȃ킿�u�����I�j�����֎~���̏C���v�u�Ԋj�R�����v�u����������j�p���ڕW�ɂ����j�R�k�v�u�j����g�p�֎~���v�u�����ł̊j�g�U�̊댯�v�u��ʔj��s�g�U�����A����̋c��Ɂv�i����j�ɁA���{�͂��ׂĊ������Ă���B

�@�Ƃ��Ɂu����������j�p��v�Ɓu�j����g�p�֎~���v�ɓ��{���ϋɓI�Ɏ^�����Ȃ��̂́A�픚�����{�̑�\�Ƃ��č����̊��҂ɂ��ނ����̂ł���ƁA���˂Ă�苭���ᔻ����Ă����B

�@�j�p���ĂɎ^���ł��Ȃ����R�́u�ă��ȂNJ֘A�����Ƃ̓K�ȋ��c�ɂ��ƂÂ����̂łȂ��v�i���͓�������g�j�Ƃ������Ƃł���A���{��������x�����Ă���B

�@�u�j����g�p�֎~�v�ɂ��ẮA����ł���܂ł��J�Ԃ��o����A���|�I�����Ō��c���ꂽ�����i�O�q�̍��ۊ��K�@�j�ł��邪�A���{�������Ă͈ꎞ���A���Ε[����ꂽ���Ƃ����邪�A�ŋ߂ł͊����ɂ܂���Ă���B

�@�Ȃ��j����g�p�֎~���c�Ɏ^�����Ȃ��̂��ɂ��āA���{�́A���E���a���u�j������܂ތR���͂ɂ��}�~�ɂ��ۂ���Ă���Ƃ̌����ɂ��݁A�T�d�ɑΏ�����v�Ɠ����̓��ق����Ă���B

�@���̂悤�ɐ��{�͊�{�I�ɂ͊j�ۗL���O���[�v�̈���Ƃ��Ă̗�������������A����䂦�j�ۗL���ɑ��āA�͂�����u���̐\���v�Ƌ����͂��Č����Ȃ��B

�@����ɂ�������炸�ߎ��A�����������Ȃ��Ă���̂́A�A�W�A�ɑ����������̒�Ăɑ��Ĕ��Ε[������A���{���u�A�W�A�̌ǎ��v�ƂȂ邱�Ƃ�������Ă��邩��ł���B

�@���ې��_�̖ڂ��猩��A���{�̓T�~�b�g�̈���ł���A���炩�ɐ��������̈���ƌ����Ă���B

�@�A�W�A����������ѐ��{�́A���{������ڂ����т������Ƃ𐭕{���m���Ă͂���̂ł��낤�B

�@��������{���̌�����������A�u�����v�Ƃ��Ă����A�ǂ���̑��ɂ���𗧂āA�u���ł͂Ȃ��v�̌����킯���ʂ�A�Ƃ�������ȑI��������ȊO�ɂȂ��̂ł���B

�@�����܂��ȍ��A�s���Ƃ����鏊�Ȃł���*�B

�@�@*�@���{���{���A�W�A�����Ƃ̑Ό�����������������̐����I���R�́A�����A���A��C����������̖�]������Ă��邩��ł���B

�@�@�A�W�A��������������A�W�A�n��̕[���Ȃ��B

�@�@��C�������͂��ׂĊj�卑�ł���A���̒��ԓ�������悤�Ƃ���̂͊댯����܂�Ȃ��B

�@�i2�j�@�m�o�s�����������E�b�s�a�s���i�ւ̉גS

�@�m�o�s�ɂ��ē��{�́A�A�����J�̎咣���閳���������ɐϋɓI�ɃR�~�b�g�����B

�@�Ƃ����Ă��A�܂��{����t�܂ł́A�����ɂ͂m�o�s�����������x����\�����Ă͂��Ȃ������B

�@���̎x�����͂����茩���o���̂́A�א���t�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł���B

�@�א���i�����j�́A��l�\���A�����i����l�N�j�ɂ����Ăm�o�s������������i�����B

�@�܂��A�ԓx�𖢂����߂��˂Ă��鑼���̐��{�ɑ��āA�ʂɖ������������x������悤���͂��Ăт������B

�@����ɑ�l�\���A�����i�����N�j�ɂ�����u��ʔj��s�g�U�ł̎��������v�i�j�g�U�h�~�ɂ��Ŏ��������̐��������߂錈�c�ā\�\���L�V�R��āj�ɑ��āA�A�����J���ۗL���̔��ɓ������A�����[�����A�����������Ɏ�����^�������B

�@�܂��O�q�̐����\�ɂ���悤�ɓ��{�́u���ɓI�p��Ɍ������j�R�k�v�Ȃ���̂��Ă����B

�@����́A�j�ۗL�����܂߂Ď^�������ŋc�����ꂽ�B

�@��łׂ̂�悤�Ɂu���ɓI�p��v�_�́A�j�}�~��O��Ƃ�����̂ł���A�ۗL���̗�������삷����̂ł���B

�@���̒�Ă��܂��A�킫����m�o�s�����������^���Ƃm�o�s���������ɑ�������̌Ăт����𑣐i������̂ł������B

�@�v����ɓ��{�͕ۗL���̊j�Ɛ�̐�����������T�|�[�^�[�Ƃ��Ă̖������������̂ł���B

�@���ɂb�s�a�s�ɂ��ẮA����܂��O�q�̂悤�ɃA�����J�哱�^�̔������̑����b�s�a�s�ɁA���{���{�͖��ᔻ�ɓ������Ă����B

�@�A�����J�̃l�o�_�j�����\��̌��\�ɑ��Ă��A����R�c�������ٔF���Ă���B

�@�b�s�a�s���ɂ������Ă��������̂悤�Ȋj�p��Ɍ����Ă̓Ǝ��̒�Ă����������A�ނ������Ăɏ��ɓI�ԓx�����Â����B

�@���N�i����Z�N�j�̌R�k��c�ɂ����鐭�{��\���͓���g�̔����̒�����A��̗v�|�����Ă݂悤�B

�@�u��X�͂܂��A�A�����J�����{�Ɠ��������������Ă��邱�Ƃ����Ɋ��ŗ��ӂ�����̂ł���B�c�c

�@���{�́A�b�s�a�s�����̓��ł̒B���\�Ȏ�v�Ȉ���ŁA�܂��j�����̂Ȃ����E��B�����Ȃ�������A�j����̂Ȃ����E�͒B������Ȃ��Ƃ������i�����W�����E�z���_���đ�\�̂��Ɓj�̌�����S�ʓI�ɋ��L����B�v

�@����قǂ܂łɐ��{�̓A�����J�ɋC�ɓ���ꂽ���̂��A�����ꂢ�����Ƃ������z�����̂́A�������ł���܂��B

�@����ɏ��̌��ߒ��ł��A�A�����J�̕��j�ɐϋɓI�ɓ������A�b�s�a�s�̑��������������߂���j��ł��o���Ă����B

�@��̓I�ɂ́A�O�q�̂��Ƃ��C���h���̔��Ō������т������ɁA����ɕK�v�ȎO�����̎Q���ɌŎ�����ƁA�������̂��̂��ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ��āA�j�ۗL�܃������܂ގl�Z�����̒�Ă��x�������B

�@���̓_�ł̓t�����X�A�C�M���X�A���V�A�Ȃǂ̊j�ۗL����������ɃA�����J���菕�����闧��ł������B

�@�i3�j�@�j�����@�ƌ���Ȃ����{

�@�h�b�i�̊����I�ӌ��ɑ��Đ��{�͂ǂ̂悤�ȑΉ����������B

�@���_�B

�@�h�b�i�ւ̒�i���c�Ă����A����ɏo���ꂽ���A�A�����J�͍̌��̈��������͂���A�̌������Ȃ��|�̓��c���o�������B

�@���{�͂��̓��c�Ɏ^�����āA�A�����J�̍��d�ɉ�������B

�@���̓��c�͔ی�����A��i�͎^�������Ō��c���ꂽ���A���{�͊��������B

�@���̌o�߂��番����Ƃ���A���{�͈�т��Ăh�b�i�̐R�����̂��̂ɏ��ɓI�ł������B

�@���_�B

�@�e�����{���h�b�s�i�ɒq����o���i�K�ɂȂ��āA���{�͓����u�j����g�p�͈�@�Ƃ͂����Ȃ��v�Ƃ����q����Ô��������A���̈Ă��������_�̔��ɂ����A���̕��͂��̂��̂��폜���ꂽ���Ƃ́A�܂��L���ɐV�����B

�@���������{�̉��߂܂ł��ς����킯�ł͂Ȃ��B

�@�������́A�픚�����{���\���鐭�{�́A�͂�����Ɗj����͈�@�ł���ƍ��ێЉ�ɑi����Ӗ�������Ƃׂ̂Ă������A���ɕ�������ĖႦ�Ȃ������B

�@�����Ƃ��u���ۖ@�ᔽ�Ƃ͌�������Ȃ��v�Ƃ��Ȃ�����A�u���ۖ@�̍���ɂ����{�v�z�̈����l����`�ɍ��v���Ȃ��Ƃ����Ӗ��ō��ۖ@�̐��_�ɔ�����v�ƁA�����ς�炸�A�ǂ��������̎���̈������ق����Ă����B

�@��O�_�B

�@���ɂh�b�i�̖@��A���J���ꂽ��A���{�͓����A�L���E���藼�s���̏o��\���ɋɗ͔����Ă����B

�@�������L�͂Ȑ��_��s���c�̂̉^���ɂ�����A���Ԃ��ԁA�����F�߂�������Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�A�o��ȑO�ɁA���炩���ߗ��s���̌��e���`�F�b�N���A���{�̈ӌ��ɔ����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�v�]����Ƃ����A�S���؈Ⴂ�̉���܂ōs�����B

�@��l�_�B

�@�Ō�ɁA�{�Ԃ̖@��ɂ����Đ��{��\�́A�����q�ɂ����āA����Ă���@���I�_�_�ɂ͂قƂ�lj������A�̐S�̊j����g�p�ƈЊd�ɂ��Ă���@����S���咣���Ȃ������B

�@�������A���ꂾ���łȂ������B

�@�@��ɂ����āA���������L���E���藼�s�����A���{�̈ӂ��R���Ĕ픚�̎����i���A�j����̈�@���𖾂炩�ɂ��銴���I�Ȓq���s�������Ƃɑ��A���{��\�́A����̒q�̒��ŁA�����ė��s���̈�@�_����グ�A���{�̌����ƈقȂ邱�Ƃ��킴�킴�\�������B

�@���ۖ@��ŁA�{��\�����X�Ɗj�����@�_���т��A�@��ƍٔ����ɋ����S��^�����Ƃ����̂ɁA���{��\�������ے肷��Ƃ����M�����Ȃ��X�Ԃ��������̂ł���B

�@�ǂ��炪�{���ɔ픚�����\���Ă��邩�A���̈ꎖ�����ł����炩�ł���B

�@���̂悤�Ȑ��{�̈�A�̍s�ׂ́A�������I�ł������łȂ��A�h�b�i�̊����I�ӌ��̓��e�ɂ܂ōD�܂����Ȃ��e����^�����ƍl������B

�@�h�b�i�̈ӌ��͑O�q�̂��Ƃ��A�j����̈�ʓI��@���̐����ɂ܂œ��B�����B�j����̈�@��������Ȃ����{���{�̐����͂���ȉ��ł��邩��A�S���݂��Ƃ��Ȃ��Ƃ����ق��Ȃ��B

�@�������{���{���L���E���藼�s���̒q���x�����A�j����S�Ђ̎����i���Ă����Ȃ�A�ٔ����̐S��ς��A��ΓI��@�����x������ٔ��������債�A�@��ɂ�����R���̓����ɑ傫�ȉe����^�������Ƃ͂��������Ȃ��B

�@���̈Ӗ��Ő��{�̍���̑Ή��́A���������̐푈�ƍߐ������ۓI�ɂ������I�ɂ�������������d�̋\�Ԃɖ��������̂Ƃ��āA���т����ᔻ�����ׂ��ł���B

�@�i4�j�j�����R�c�̋y�э�

�@�����ƃt�����X�̊j�����ɑ��A�Ȃ�قǐ��{�͈ꉞ�̍R�c�������B

�@�������A����͒ʂ肢����̐\������ɂ������A���O�̎�������̓I�R�c�s���ɔ�r���Ĕ��͂̂Ȃ����̂ł������B

�@�����u�R�c�����܂�����v�Ƃ����`�𐮂��邾���̂��̂ł������B

�@�{���ɐ^���ɍR�c�̈ӎv������Ȃ�A���炩�̋�̓I���ّ[�u���Ƃ�Ƃ��A�����ȍR�c�c����ʂɔh������Ȃǂ̑[�u���Ƃ�ׂ��Ȃ̂ɁA�����s��Ȃ������B

�@��������{�́A���A�ŃA�����J��t�����X�ɓ������Đ����́u�j�}�~�́v�ێ��ɋ��͂��Ă��铯����������A���{�̍R�c�ȂǑ���ɂ�����Ȃ����Ƃ́A�������ɐ��{���������Ă�������ł��낤�B

�@����ɂ���ׂ�A�����͓������ł͂Ȃ��̂ŁA���{���̔��������������B

�@���{�́u���ێЉ�̊j�R�k�̓����ɐ����������̂ŋɂ߂Ĉ⊶�v�Ƃ��A�ēx�̊j�����ɑ��A�����h�ꎩ���}���������u�������闝�R�����낤�Ƃ������͐���������Ȃ��B�[�����Ȃ𑣂��v�Ƒi�����B

�@�����������������t�����̍R�c�Ƃ͗����ɁA�~�؊����j�����̐��قɎg�����Ƃɔ������B

�@�u�~�؊��̍팸�Ⓚ���ň��͂������Ă��A�f�ՂⓊ���̖ʂŕ��Ă̓}�C�i�X�v�i�O���Ȋ����j�Ƃ����l���ł������B

�@���ǁA�����ɑ��Ă����{�̑Ή��͎�Â܂�ŁA�L���ł͂Ȃ������B

�@���ꂾ���łȂ��A���{�̍R�c�ɑ��A�������A�A�����J�Ƃ̑Δ���i�O�q���-2�j�s�������w�E���i�m�o�s�̖����j�A���킹�ăA�����J�̊j�̎P�̂��Ƃɂ�����{�ɂ́A�����̊j�������R�c���鎑�i�͂Ȃ��Ɠ˂��ς˂��ē������Ȃ������Ƃ����B

�@�����Ƃ��Șb�ł���B

�@�i5�j�A�����J�ɑ���̐��̂Ȃ����{���{

�@�����܂ł��Ȃ��A�A�����J�͊j����̉��Q���ł���A���{�͔�Q���ł���B

�@���̖��Ɋւ��邩����A����͑S���t�Ȃ͂��ł���A�܂������łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�@���{�ɂ͑����ɂȂ����́A�]���Ă������A�����J�ɂ��Ȃ����̂������B

�@��͊j�푈��Q���Ƃ��Ă̗���ł���A������͐푈�����̕��a���@�������Ă��闧��ł���B

�@����䂦���{�̍��ۍs���ɂ����Ă��A���̓�̗�����ӂ܂��āA�����ɗނ����Ȃ��A���{�ɂ����ł��Ȃ��l�X�Ȓ�Ă��o���̂��A�픚�����\���A�����a���@�ɒ����Ȑ��{�̐Ӗ��ł���B

�@�Ƃ��낪�A���܂ł̂Ƃ���A���{�ŗL�̎�̐����قƂ�nj����Ȃ����Ƃ͂��łɂׂ̂��Ƃ���ł���B

�@�Ƃ��ɃA�����J�Ƃ̊W�ŁA���̎�̐������͂��킾���Ă���B����͌��������ɂ��Ă̕]���ł���B

�@�܂��A���������𐳂��������Ǝv�����������Ȃ��Ȃ��A�����J�ŁA�N�����g���哝�̂��A�����͐����������Ƃ����̂́A����Ȃ�ɕ�����B

�@���������{�ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ���������A�����炭���{���Ђ�����Ԃ邭�炢�̑����ƂȂ�ł��낤�B

�@���ꂭ�炢���{�̔��j�E��j�̍�������́A�A�����J�ƈقȂ�̂ł���B

�@���̍����̐����o�b�N�ɂ��āA���{�̓N�����g�������������_�����������A����ɉ��{���̑傫�Ȑ��Łu�ًc����v�ƁA�N�����g������уA�����J�����ɑi����ׂ��ł���B

�@���ꂱ�������{�̍������\���鐭�{�Ƃ������̂ł���B

�@�Ƃ��낪���{������������Ȃ��̂́A�A�����J�̊j�̎P�̂��Ƃɂ��邩��ł���Ƃ��������悤���Ȃ��B

�@���̑��A���A�s���ɂ�����A�����J�ւ̋C���˂ɂ��Ă͑O�q�����B

�@���E����j���Ȃ������߂ɂ́A�������Đ��{�̊j�Ŏ��̐�������߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̂��߂ɂ͕Đ��_�̍��܂肪�s���ł���B

�@�^���̏�ł͕č����Ƃ̘A�т����߂��A���ɍs���Ă���B

�@�������A�܂��\���łȂ��B�픚�̐^���͂܂��č����ɍL���m���Ă͂��Ȃ��̂ł���B

�@�č����Ƃ̌𗬁E�A�т�W���Ă����̌����ɁA���{���{���ϋɓI�ɔ픚�̐^���Ƃ��̈�@����č����ɑi���Ă��Ȃ����Ƃ�����B

�@�s���c�̂ɔC���Ȃ��ŁA���{���̂����Ɨ\�Z��g��ŁA���N�A�č��̊e�n�Ɍ���Ō����W�̊J�Â�픚�҂̖K�ĂȂǂ�ϋɓI�ɐ��i������ǂ����B

�@���ꂪ���̒�Ăł���B

�i6�j��㐭�{�̌��_

�@������݂�A�����Đ��{�́A���A�ɉ��������ێЉ�ɏ��߂ēo�ꂵ�����A���A����ɂ����āA�u������s�K�Ȍo���i�����̂��Ɓ\�\�M�Ғ��j�����������Ȃ鍑���ɂ��܂��ƌo�������Ȃ����߂ɁA�S�l�ނɌ������ď����ɐl���I���n����A�����̕��@�����`��������ƐM����v�i���R�O����ʓ��_�����A�����N�A��\���j�ƁA�j����ɔ��̑ԓx�m�ɂ����B

�@�����āA���Z��N�̑�\�Z��ɂ����ẮA���̊j����g�p�֎~���c�ɂ������A���{��\�́u���������v�Ƃ��Ă͗B��̗�O���Ƃ��āu�^���[�v�𓊂����̂ł���B

�@���ꂪ���_�ł������B

�@�Ƃ��낪�A���̌��_���т��p���͑����Ȃ������B

�@���{���{�͂��̌�A�j����g�p�֎~���c�ɂ����ɂ܂��A�O�]���Ċ�������ȂǁA���邸��ƃJ�����I���̂��Ƃ��F��ς��Ă����B

�@���炽�߂č���x�A�l�Z�N�܂��̌��_�ɗ������ǂ�A�o�����ׂ��Ƃ��ł���B

�@2 ��j�O�����͂Ȃ�����Ȃ��� top

�@�i1�j�@�j������������܂��Ȃ�

�@��j�O�����������Ƃ��č���Ō��c���ꂽ�̂́A����Ԋ҂̎��ł��邩��A���łɓ�Z�N�ȏ���o�߂��Ă���B

�@���̔w�i�́A�Ԋ҈ȑO�̉���ɂ͊j���킪���݂������Ƃɑ��A�j�����Ԋ҂̐��_�����܂������ƂɗR������B

�@������O����Ȃ����̍L�͂Ȑ��_��O�ɂ��āA���{����э���́A���炽�߂Ĕ�j�̐������O�ɕ\������������Ȃ��Ȃ�A�����莮�����ĎO�����ɂ܂Ƃ߂��B

�@�������A���Ȃ��Ƃ��A���̂����u�j���������܂��Ȃ��v�Ƃ�����O�����́A���X�A���Ĉ��ۏ��̂��ƂŁu�A�����J�̊j�̎P�ɂ�蕽�a������Ă����v�Ƃ������{�̎咣�Ȃ��������Ƃ́A�_���I�ɖ���������̂ł���B

�@����ŁA�j�̎����݂����ۂ���ƌ����Ȃ���A�����Ŋj�̎P���m�肷�邱�Ƃ��A�q�����܂��̋\�ԓI�����ł��邱�Ƃ͈ꌩ���炩�ł���B

�@�������Ċj�������܂��Ȃ��Ƃ��������́A���̒a���̎�����A�����͂��̂Ȃ��h����w�����Đ��܂ꂽ�B

�@����ɂ�������炸�A���݂Ɏ���܂ŁA���{����э���́A�\�����ɂ́A���邢�͌����ɂ́A��j�O�����̍����i�������j���C���Ȃ����P�����Ƃ͂Ȃ��B

�@����䂦�A���O�͈ˑR�Ƃ��Đ����Ă���B

�@����́A���{�����̔�j�̊肢��S������ɂ��܂��āA�����ɋ��������������̂ł���B

�@��j����̗v�Ƃ������ׂ���j�O�����̌���𐭕{�ɋ��߂邱�Ƃ́A�����������ɂƂ��Ă��A�d�v�ȉۑ�̈�ł���B

�@���̂��߂ɂ́A�j�������܂��Ȃ��Ƃ��������ɂ�����炸�A�j�̎����݂����ɂ������̂ł͂Ȃ����A��������肤��̂łȂ����Ƃ����D�F�^�f�����������܂Ƃ������i�䂦��j�ɂ��ď����������Ă������B

�@���̔w�i�ɂ́A���Z�Z�N���Ĉ��ۂ̂����̎��O���c�Ɋւ�����������ƁA�A�����J���̊j����ƁA����Ɋ֘A������Đ��{�̖��A�O�_�Z�b�g�ɂȂ��đ��݂Ɍ��т��Ă��邱�Ƃɖڂ�������K�v������B

�@�܂��ĊC�R�̂m�b�m�c����iNeither Confirming Nor Denying)�Ƃ́A�j����̑��݂��m����ے�����Ȃ��Ƃ�������̂��Ƃł���B

�@���̐���͈��܁Z�N�ォ�猻�݂܂ň����Â��ێ�����Ă���Ċj���팴���̈�ł���B

�@���{�Ƃ̊W����j�I�ɐU�Ԃ��Ă݂�ƁA�Z�Z�N���ۏ��̂Ƃ��̎��O���c�Ɋւ���݁E�o�[�^�[���������ł́A�ꎞ��`�E�̊C�ʉ߂��܂ފj�������݂͎��O���c�̑ΏۂƂȂ邪�A�đ�����̎��O���c�̗v�����Ȃ��ȏ�A�j����̎����݂͂Ȃ��ƔF�߂�A�Ƃ����̂����{�̌����ȕ\�̗���ł������B

�@�Ƃ��낪�A���̗����Ŏ��͊݁E�A�C�[���n���[�̊ԂŁA���{�́u�m�b�m�c�d����v�Ƃ̔閧���ꂪ���킳��Ă������Ƃ��A�ŋ߂ɂȂ��Ė��炩�ɂȂ����B

�@���ꂪ���炩�ɂȂ����o�߂͎��̂Ƃ���ł���B

�@��̗L���Ȋj���^�C�R���f���K�͍̊ڋ@���A�����ƂƂ��ɍb����]�����鎖�̂��N�����A����ꂪ���̓����ɉ��{��ɓ��`���������i���Z�ܔN�j�Ɋ֘A���A���ۊ��ی�c�̃O���[���s�[�X�������J�������o�����B

�@����ɑ���č����Ȃ̃����ɂ���āA���{�́u�m�b�m�c�v���d�����߂Ė��炩�ɂ��ꂽ�B

�@�����Ȃ͓����u�m�b�m�c�v�̕��������������������J�������A�ēx�̕����������đS�����J�ƂȂ����B�f

�@���Z�Z�N�����̂m�b�m�c���d�̖���̔w�i�ɂ��ẮA���Đ��{�����̒k�b�Ƃ��ŁA�u�j�����֎~�v�ɑ��ĕĊC�R�������ًc���ƂȂ������A�閧�����Łu�m�b�m�c�v���d��������ƂŌ����������Ƃ��ׂ̂��Ă����i����ܔN��Z�����A�t���u�����v�L�ҁj�B

�@�܂����̕č����ȃ����i��㔪��N�܌���ܓ��t�́u�i�C�g�E�m�[�g�v�j�̉��ւɂ��ẮA�u�b�V���O�哝�̂����N�A�C�m�z���̂��ׂĂ̐�p�j�P���\�������Ƃɂ��m�b�m�c���Ӗ����Ȃ��Ȃ������Ƃ���̗��R�Ƃ��Ă������Ă���B

�@����ɉߋ��̃��C�V�����[��������g���̔����ɂ���āA�C���g���_�N�V�����i���グ�ݒu�j�͎��O���c�̑ΏۂƂ��邪�A�g�����W�b�g�i�ꎞ��`�E�ʉ߁j�͎��O���c�̑Ώۂɂ��Ȃ��Ƃ����A������u��E�܌����v�����Ό��R�����Ă������Ƃ��l���ɓ����ꂽ�Ƃ݂��Ă���B

�@�������A��p�j����̓P���͂����܂ŕ����̂��Ƃł����āA�u�L���v�̂����ً}�ɕĊ͑D��R�p�@�Ɋj����𓋍ڂ���\���ƕK�v����ے肵�Ă���킯�łȂ��A�L���̂����̊j�������݂͏\���ɗ\�z�����B

�@����䂦�A���{���{�̂m�b�m�c���d�Ƃ����ΕČ���́A�ˑR�Ƃ��Đ����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�O�q�́u�i�C�g�E�m�[�g�v�ɂ����āA�ē��ǂ́u�^�C�R���f���K���̂��m�b�m�c����ɑ��鈳�͂ƂȂ������Ƃ�J�����A���{���{������Ő����ł���悤�ɏڍׂȏ�����A������ē��{���{�͑傢�Ɋ��ӂ��A�m�b�m�c�����i�Ɉێ����邱�Ƃ̏d�v�����������Ă���v�Ƃׂ̂��B

�@�Ƃ��낪�A���{�̊O���Ȃ́u�i�C�g�E�m�[�g�v���̂��̂ɂ��Ă͌��y�������A�m�b�m�c�͊j�}�~�͂�L���ɒS�ۂ���ČR�̐헪��̗v���ł��邱�Ƃ��q�ϓI�ɔF�߂��A���{���{�͒����I����ł����āA�����ϋɓI�Ɏx�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ɠ����܂���Ă���B

�@�܂����O���c���Ƃm�b�m�c�͕ʂ̎����̖��ŁA���҂͖������Ȃ��Ƃ���������Ƃ��Ă���B

�@�������Ă݂�Ɠ��{���{�̔�j�O����������𐳓�������e�N�j�b�N�́A���O���c���̉^�p�Ƃm�b�m�c���d�Ƃ̓�����݂ɕ₢������̒��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�������B

�@�����痼�҂͂��ꂼ��ʁX�_�����g���Ă͂��邩�A�v����ɕČR�̊j�������݂�ے肵�Ȃ��@�\�������I�ɉʂ����Ă���_�ł́A�������Ȃ��̂ł���B

�@������₷�������A���Đ��{����̋����V�i���I�ɂ��ƂÂ��A�Đ��{�ɕ����u���{�Ɋj�������ނ��ǂ����͖������Ȃ���v�Ɠ�����B

�@���{���{�ɕ����A�u�Đ��{���牽�������Ă��Ȃ�����j�̎������݂͂Ȃ��͂��v�Ɠ�����B

�@����ẮA�݂��ɐӔC����̑T�ⓚ�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B

�@���ɂȂ��Ă��������w���Ȃ��Ȃ�Ȃ����Ȃł���B

�@���̈��z�������邽�߂ɂ́A���̔�j�̍��̂悤�ɁA���{���m�b�m�c����������ς�S�ۂ��邱�Ƃ��K�v�ł���*�B

�@�@*�@���Ƃ��Δ�j�@���������j���[�W�[�����h�ł́A�j���ڊ͑D�̓��`���֎~�����B

�@�@�܂��f���}�[�N�ł��A�m�b�m�c�ɂ��ƂÂ���`�������Ȃ��Ƃ���������Ƃ��Ă���B

�@����́A��j�̏ؖ����Ȃ�������A�O���̌R�͂�R�p�q��@�̗̊C�E�̋�ւ̗������F�߂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B

�@�Ȃ��A��j�O�����ɂ��炩�A������d�v�ȑ��_�Ƃ��āA�C�m�@��̖�肪����B

�@����́A���N�i����Z�N�j�̍��A�C�m�@����y�̍���Ŏ�グ��ꂽ�A�j����ύڊ͂����ۖ@��̖��Q�ʍs�ƔF�߂邩�ǂ����Ƃ������ł���B

�@�����ĎO�؊O���i�����j�́A����Q�ʍs�ƔF�߂Ȃ��Ɖ��߂��Ă����i��㎵�Z�N��j�B

�@�������A����͊j�������͂̂��Ƃł������B���̌�A�{��O���i�����j�́A�j����͂łȂ��Ă��A�j��ς݂���͑D���ʍs����͖̂��Q�ʍs�ł͂Ȃ��ƁA���߂�����i�߂��B

�@�Ƃ��낪���{�́A���̉��߂𑼍��Ɏ��m�����邱�Ƃ�ӂ��Ă������߁A���������ۖ@��S��������̂ɂȂ��Ă��Ȃ��B

�@�������O�q�̂m�b�m�c���Ԃ�����ȏ�A���{�͊j�ύڊ͂��ǂ����̎����F������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂�����A�L�Q�ʍs�����Q�ʍs���̗����ł��Ȃ��B

�@���̓_����j�O�������̈�̖@�I�v���ƂȂ��Ă��邪�A�{�e�ł͂���ȏ�A���I�_�_�ɗ�������]�T�͂Ȃ��̂ŁA���炽�߂ĕʂȋ@��ɘ_���邱�Ƃɂ������B

�@�i2�j�@�j������������A���Ȃ�

�@��j�O�����̂����̑��A����ł���u�������A��炸�v�ɂ��ẮA�픚�����{�̍����Ƃ��ẮA�]��ɂ����R�Ȃ��Ƃł��邽�߁A�����ł͂قƂ�ǐ^�ʖڂɘ_����ꂽ���Ƃ��Ȃ��B

�@�قƂ�ǂ̍��������{�͏������j�������邱�Ƃ͐�ΓI�ɂ���܂��ƐM���Ă��邩��ł��낤�B

�@�������A�j�����_�҂����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B

�@���Ƃ��ΐΌ��T���Y���Ȃǂ͂��̑�\�I��l�ł���B

�@�ނ͍L���E����̔픚�̌��_���t���i�����āj�ɂƂ��āA�������̂Ƃ����{������Ɍ����������Ă����Ȃ�A�ČR��������Č����𓊉����Ȃ������̂łȂ����A�Ƃ����F����O��Ƃ��Ă���B

�@������A�����J���玩�������ꍇ�ɂ́A���O�̊j�������K�v���A�Ƃ������_�ƂȂ�B

�@�������A���̎�̋c�_�͈��|�I�ɏ����h�ł���Ǝv���邪�A�y�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�Ȃ��Ȃ���{���{�̒��ɂ�����̍l�������Ђ���ł��邩��ł���B

�@���̂��߁A���{���j��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������O�͓��{�������ނ���C�O�̕���A�����Γ`�����Ă���B

�@���̍��������̎l�_�Ă���B

�@���_�B

�@���{�ɂ͊j���������̂ɏ\���ȃv���g�j�E�������݂���B

�@���Ƃ̎w�E�ɂ��A��Z��Z�N�ɂ̓v���g�j�E���̒~�ϗʂ͖\�g���ƂȂ�B

�@���̃v���g�j�E�����p�v��͑����ɔ�r���ēˏo���Ă���B

�@�j���틉�̍��Z�k�E�����̐����ɓK�����E�����Z�k�H�������A���E�ő勉�̍ď����H������ݒ��ł���B

�@�i�Ȃ��e�G�Ȋj����Ȃ�Δ��L���O�����̃v���g�j�E���ŏ\���Ƃ�����j�B

�@���_�B

�@���@�_�Ƃ��Ă����q�̂��߂Ȃ�Ίj����������ł���Ƃ������{�̍���ق́A���łɑ啪�ȑO����o����Ă���A���̌ケ���ύX������߂͏o����Ă��Ȃ�*�B

�@* �Ȃ��א���t�����̐��{���ُ��͎��̂Ƃ���B

�@�u�䂪���ɂ͌ŗL�̎��q��������A���q�̂��߂̕K�v�ŏ����x�̎��͂�ێ����邱�Ƃ́A���@�����ɂ���Ă��֎~����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�@�]���āA�j����ł����Ă��A���ɂ��̂悤�Ȍ��x�ɂƂǂ܂���̂�����Ƃ���A�����ۗL���邱�Ƃ́A�K���������@�̋֎~����Ƃ���ł͂Ȃ��B�c�c�@���{�́A���@�̖��Ƃ��ẮA�]�����炱�̂悤�ɉ��߂��Ă���A���̉��߂́A���݂ł��ς���Ă��Ȃ��B�v

�@���̐��{���߂́A�\����j���A���X�͈قȂ�Ƃ��Ă��A���{�I���_�́A�j����ۗL���̈ӌ��Ǝ��Ă���B

�@���̕��a���@�̂��Ƃł����j����͈ጛ�Ƃ͌���Ȃ����ƂƁA���ۖ@�ɂ����Ă���@�Ƃ͌���Ȃ����ƂƂ́A�\����̂ł���B

�@��O�_�B

�@���@�_�Ƃ͕ʂɐ����_�Ƃ��ẮA���{�́g���i�K�ł́h�j�����ۗL���Ȃ����Ƃ����Ă���B

�@���q�͊�{�@��m�o�s�A��j�O�����̍����������̍����Ƃ��Ă�������B

�@�����������A����͌��i�K�̍��ۏ�O��Ƃ�����ł̐���ł����āA�����ɂ킽���āg�����Ȃ�ꍇ�ɂ���ΓI�Ɋj�����ۗL���Ȃ��h�Ɩ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@�ނ�����ς��Ίj�ۗL�����肤�邱�Ƃ�z�肵�āA���ł��j����J�����\�Ȍo�ϓI�Z�p�I�Ȑ��ݓI�\���i�|�e���V�����j���ێ�����K�v������A�Ƃ����咣���]������J�Ԃ��Ă����i�O���ȓ��̐��������⍂���k�b�j�B

�@���ɁA�{�Ȃǂ��A���۔p����ɂ͂킪�����Ǝ��̊j�������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��|�̔��������Ă���B

�@��l�_�B

�@���{���{���ߋ��̐N���푈�ɑ��鐽���Ȕ��Ȃ����Ă��Ȃ����Ƃ��A�A�W�A�����̓��{�j�����^�f�ւ̕s��������̗v���Ƃ��Ȃ��Ă���B

�@�����̗v�����d�Ȃ肠���Ă���ȏ�A���{�ɑ���j�^�f�̌��O�́A���܂ł����Ă������Ȃ��ł��낤�B

�@���̌��O�𐰂炷���߂ɂ́A�����̗v�����Ȃ�������ŁA���{������A��Ɋj�������邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��Ƃ����������A���炽�߂Đ��E�Ɏ������Ƃ��K�v�ł���B

�@���̂��߂ɂ���j�O�����̖@���x�����]�܂�Ă���̂ł���B

�@3 ���ƕ⏞�ɂ��픚�҉���@�̐����

top

�@�i1�j���ƕ⏞�̌����������s�@

�@���ƕ⏞�Ƃ��Ă̔픚�҉���@�̐���́A�픚�҂͂������A�S�����̒��N�ɂ킽��؎��Ȗ]�݂ł������B

�@���j�E��j�̉^���̒��ŁA���{���{�̂Ƃ�ׂ��{��Ƃ��āA���̖�肭�炢�傫�ȉ^���Ƃ��Đi�߂�ꂽ���̂͑��ɗ�����Ȃ��B

�@����ɂ́A�������M��ɂ����Ȃ������S�Ђ������āA�ꐶ�����̉^���ɕ����ʂ������̔픚�҂����̉^���̗͂�����ɂ���B

�@����Ɠ����ɁA���̔픚�҂̑̂ƐS�̒ɂ݂�ꂵ�݂��A����̂��̂Ƃ��ċ������A�N�����������픚�����Ƃ��Ă̑傫�Ȑ��_�̗͂����������Ă���B

�@���̐��ʂ́A���Ƃ��Βn�������̂̎l���̎O����x�����c�A�S����c���̎O���̓����^�������Ƃ��Ď�����Ă���B

�@�܂��ɒ�ӂ��璸�_�ɋy�Ԉ��|�I���_�̓����ƌ�����B

�@����ɑ����{�́A��ʂ̐펀�҈⑰��폝�a�҂ɑ��ẮA���łɍ��ƕ⏞�Ƃ��Ẳ���@�����ܓ�N�ɐ��肵���ɂ�����炸�A�픚�҂ɂ��ẮA�����錴����@�i������Ö@�������N�ƌ������ʑ[�u�@�����Z���N�j�肵���݂̂ŁA���ƕ⏞�Ƃ��Ă̔픚�҉���@�̐������т��ċ��ۂ��Ă����B

�@�܂��A�����ĎQ�c�@�Ŏ����}���ߔ�������ɂȂ����Ƃ��ɁA�픚�҉���@�Ă͉����ꂽ���̂́A�O�c�@�ł͎����}�̔��ɉ�A���ǎ���Ȃ������B

�@���̓����͗^��}�ɕ�����Ă������}�������E�Ж��E���������̘A���^�}�̎���ƂȂ��āA����ƈ���l�N��Ɂu���q���e�픚�҂ɑ��鉇��Ɋւ���@���v�Ƃ������̖̂@���i�ȉ��A���s�@�Ƃ����j���������A��������@�����z������`�Ŏ��������i����ܔN��������{�s�j�B

�@���s�@�͋��@�ɂ���ׂ�A�������Ɉꖡ�������O�����̂��̂ƂȂ��Ă���B

�@���Ƃ��A�u�O���v�̒��ł́A��₠���܂��Ȃ���u���ƐӔC�v�̌������������Ă���B

�@�܂�����܂ł��������������������Ƃ��ēP�p�����B

�@����Ɍ����������ɂ����̂ڂ��Ĉ⑰�H�t�����o�����Ƃɂ����i���ʑ��Ջ��t���j�B

�@�������A�����̑O�����͈ꉞ�̂��̂ł����āA�S�̂Ƃ��Ă݂���̑O�i�͂܂��킸���ɂ����Ȃ��B

�@�w���̓��Ăɂ��Ƃ��Ă����A�`�a�b�c�����N�̂����A�c�����N�ł͂Ȃ����獇�i�_�͂����邪�A�b�����N�̐��тƂł������ׂ����B�ǂ��ɖ�肪���邩�B

�@��{�I�ɂ́A���ƐӔC�Ƃ��������܂��ȕ\���ɂ���āA���͂���̍��ƕ⏞���Ă��邱�Ƃł���B

�@���ƕ⏞�̌��_�́A�푈�ƍ߂ɑ����̐ӔC�ɗR������B

�@��͓��{�̐N���푈���Ђ��N�������ƍߍs�ׂ̌��ʂƂ��āA���������������ɑ��ē��{�̐��{���������ʐӔC�̂��Ƃł���B

�@������́A�A�����J�̌����������푈�ƍߍs���i�s�@�s�ׁj�ł���ȏ�A����ɑ����{�������\���đΕĐ����������͂��̓��{���{�����������������Ƃ��琶���鍑�̑�ʐӔC�̂��Ƃł���B

�@���̓�d�̐푈�ƍߐӔC���������A����ɂ���Ă����炳�ꂽ�픚�҂̎S�Ђ����Ƃ��Ă��Ȃ��͓̂��R�Ȃ��Ƃł���B

�@���̌��_�������܂��ɂ��Ăڂ����悤�ȓ��Ăł́A�ƂĂ��`�a�����N�̓_�͂����Ȃ��B

�@���s�@�́A�R�l�����Ƃ����`�Ŋ��S�Ɍl�⏞���Ă��鋌�R�l����т��̈⑰�Ɣ�ׂĂ��A�i���͑傫���B

�@��@�s���i�s�@�s�ׁj�ɑ�����Ȃ��Ƃ��Ă̐��_�͂����ɂ͂قƂ�nj����Ȃ��B

�@���{���{�̐푈�ƍ߂ɑ�����j�F���̌��@�ƁA���Ȃ��̐��_�̂Ȃ��́A�����̔픚�҂ɑ���݂̂Ȃ炸�A�A�W�A�������ɑ��Ă����l�ł���B

�@�ߎ��̌��u�]�R�Ԉ��w�v�ɑ��鍑�A�l���ψ���̊����ɂ��Ă��A���{�͊����I�Ӌ`�͂Ȃ��Ƃ��Ė������Ă���B

�@���{�����ɂ����āA�悭�푈��Q�Ҙ_�A���Q�җ@���c�_����邪�A��ǓI�Ɍ��āA�A�W�A�����������{�������Ƃ��ɐN���푈����A�W�A�E�����m�푈�̔�Q�҂Ȃ����]���҂ł��邱�Ƃɕς�͂Ȃ��B

�@�L���Ƃ�A�����ێ��@�]���҂����̒��Ɋ܂܂��B

�@���{�l�ł��낤���O���l�ł��낤���A���Ђ��킸�A������Q�Ҍl�ɑ��鍑�ƕ⏞���������Ȃ���A���͂܂��I���Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B

�@��������ʂ̔F���Ƃ��Ă����������_�̂��̂Ƃ��邽�߂ɂ��A���炽�߂č��ƕ⏞�ɂ��ƂÂ��픚�҉���@�̊��S�Ȏ��{�����߂邱�Ƃ́A������Ȃ��d�v�ȉۑ�ł��葱����ł��낤�B

�@�i2�j�@�c���ꂽ����̉ۑ�

�@���ċ�̓I�ɂ��̊��S���{�̓��e�́A�픚�Ғc�̋��c���i��c���j�Ȃǂ̗v�����鍀�ڂɂقڂ��Ă���B

�@��v�ȍ��ڂ���悤�B

�@�@�@���s�@�ł́A�u���ʑ��Ջ��t���v�̋��t�����݂̔픚�Ҍ��N�蒠�������Ă���⑰�Ɍ��肵�Ă���B

�@���Ƃ��Ό����������ɐe�����S�������A�q�͑a�J���̑��ōL���E����ɂ��Ȃ��������ߔ픚���܂ʂ��ꂽ�⑰�́A���t�������Ȃ����ƂɂȂ�B

�@����͈⑰�̒��ɐV�������ʂ��������ނ��̂ł���A���炩�ɕs���ł���B

�@�g���ׂẮh�⑰�ɋ��t���s����悤�ɉ������ׂ��ł���B

�@�܂��x���z����l����\���~�i��N�ȓ����҂̋L�����j�Ƃ����̂͂��܂�ɒ�z�ł���B

�@�A�@�P�Ȃ�ꎞ���ł͂Ȃ��A������Ƃ����N�����x�i�픚�ҔN���A�⑰�N���j��V�����n�݂��ׂ��ł���B

�@�B�@�픚�҂̈�ʎ��a��Ô�ɂ��ĎЉ�ی���D�悳���Ă��邪�A�S�z���ɕ��S�Ƃ���̂����ƕ⏞�̋ł���B

�@�C�@���蓖�ɂ��Ă����͔������S�Ƃ��Ă��邪�A�S�z���ɕ��S�ɉ��߂�K�v������B

�@�D�@�O���l�픚�҂ɂ����ʂȂ����ƕ⏞���ׂ��ł���B

�@�ȏオ�A���ƕ⏞�̗��O�ɂ��ƂÂ�����@���l����ꍇ�̍Œ�̋�̓I���e���ڂł���B

�@���Ȃ݂ɁA���̂悤�Ȗ@�������s�����Ƃ��Ă��A���ꂾ���ł͔픚�҂̗v���͂܂����������킯�ł͂Ȃ��B

�@�픚�҂���э����̊肢�́A���{���A���邢�͐��E����x�Ɗj�푈�̋]���҂��o���Ȃ����Ƃɑ��鍑�̐��������߂邱�Ƃɂ���B

�@���̐S������킷���߂ɂ́A�@���u�O���v�����������A���炽�߂Ċj����̈�@���L���Ȃ���Ȃ�܂��B

�@4 ���ɓI�p��_�̓]���� top

�@���{�̊j���퐭��̃L�[���[�h���u���ɓI�p��v�ł��邱�Ƃ͍L���m���Ă���B

�@���̈Ӗ��ɂ��čא���t�����̐��{���قł͂��������Ă���B

�@�u�j����̔p��͂킪���̋��ɓI�ڕW�ł���A����Ƃ����ׂĂ̊j���퍑�ɑ���w�̊j�R�k�w�͂����߂Ă��������ł��邪�A���̖ڕW�Ɍ��������߂ɂ͎����\�ȋ�̓I�[�u���������i�߂Ă������Ƃ��̗v�ł���A�g���i�K�h�Ŋ���������j����p����͍̒l���Ă��Ȃ��B�v

�@���̌����ŕ�����悤�ɁA���{�̌����u���ɓI�p��v�Ƃ́A�������⑽���̍��ې��}�����Ă���u����������p��v�ɔ����邽�߂Ɏg����p��ł���B

�@�����Č��ɓ��{���{���u���ɓI�p��v�̖��ɂ����āA�j�ۗL���ɂقƂ�Ǔ������Ă��邱�Ƃ͂��łɌ����Ƃ���ł���B

�@�픚�����{�̐��{�ł���ȏ�A�����炭�ǂ̐��{�ł��u�j�p��v���Ŕɂ������Ȃ���ΐ������ێ��ł��Ȃ��B

�@�����ŁA�ꉞ�ɔp������ɂ͂���B

�@�������u���ɓI�v�����邱�Ƃɂ���āA�p����A�����̂Ȃ����i�v�I�Ȃ��Ȃ��ɉ��������̂ƂȂ��Ă���B

�@���ꂪ�ł������I���A�Ɛ��{�͐�������B

�@�ʂ����Ă������B�u�����I�v�Ƃ͉��������{���畷����Ă���B

�@�����錻����`�ɂ͓�̃^�C�v������B

�@��͌����̏ɍ��킹�邱�Ƃɖ�N�ƂȂ�A�ڕW���������ǐ���`�ł���B

�@������Ό������ӂ܂�����ŁA�����̒����疢���ւ̖ڕW����̓I�ɂЂ��o���^�C�v�ł���B

�@���{�̋��ɓI�p��͂��܂łɊj�p���B�����邩�́g�ڕW���Ȃ��ǐ���`�h�ł���B

�@��������͖����ւ̓W�]�͉����o�Ă��Ȃ��B

�@����ɑ��A�������̒�Ă̕����A���܂łɊj������Ȃ������Ƃ�����̓I�ڕW���܂߂��Ăł��邩��A���̕����͂邩�Ɍ����I�ł���B

�@���̌����I��Ă����ۂ���̂����ɓI�p��_�ł��邩��A���̕�����قǔ��I�ł͂Ȃ��낤���B

�@�픚�����{���\���鐭�{�Ƃ��Ă͌������Ȃ��B

�@��g�I�ɃX�|�[�c�̗���Ƃ�A�S���[�g�����Z�ł��A�}���\���ł��A���B���ׂ��ڕW�i�S�[���j�́A���炩���ߋ�̓I�ɒ�܂��Ă���A������߂����ă����i�[�͑����̂ł���B

�@�����[�g������̂��Ƃ����ڕW�̂Ȃ����Z�Ȃǂ��肦�Ȃ��B

�@�X�|�[�c�̐��E�ł��낤���A�����̐��E�ł��낤���A�����I�l�ԍs���ɂ͋��ʂȃ��[��������B

�@�j����ɂ��Ă��A���Ƃ������I���ɁA���邢�͈�Z�N�E��Z�N�ȓ��ɔp�₷��Ƃ�����̓I�ڕW��ݒ肵�Ȃ���A���E���������l�i�����i�[�j�͓����悤���Ȃ��B

�@���ɓI�p��_�Ƃ́A���L�����[�g������悢�̂��Ƃ����S�[����������Ȃ��܂܁A�p��̊��������ĂāA�ʂĂ��Ȃ�����܂��}���\�������i�[�̂悤�Ȃ��̂ł���A���m�����܂�Ȃ��B

�@�������̋��߂���̂́A���̂悤�ɔn�������p��_�łȂ��A�ڕW�̖��m�Ȍ����I�p��_�ł���*�B

�@�@* ����Z�N���������A�������̓W���l�[�u�R�k��c�ɂ����āA�O�i�K�ɕ����āA�ŏI�I�ɓ�Z�N�܂łɊj����S�p���̒������߂����s���v����Ă����B

�@���{�̐��{���A������j�̐��{�Ȃ�A���̎�̋�̓I��Ă��f���A�����I�ɉ��i�K�ɕ����Ĉ������A���S�p��ւ̃A�N�V�����E�v���O���������邱�Ƃ��ł���ł��낤�B

�@�������c�O�Ȃ���A���̐��{�͔�j�̐��{�ł͂Ȃ��̂ŁA�j�p��w�A�N�Z�X���邱�̎�̋�̓I�����I�v���O���������ЂƂ����Ă͂��Ȃ��B

�@���ۓI�Ŕ��I�ȋ��ɘ_�������݂̂ł���B

�@����Z�N�����ꎵ���̑�O�A�R�k�L����c�ɂ�����r�c�O����b�����ɂ����Ă��A�u�j����̂Ȃ����E��ڎw���āv�ƌ����Ȃ���A����V�������Ă��o���Ă��Ȃ��B

�@�j����͈�ʓI�Ɉ�@���Ƃ����������Ȃ��ᐅ���̐��{���A���ԈˑR���鋆�ɘ_���甲���o���Ȃ��̂���������ʂ��Ƃ�������Ȃ��B

�@����������͂ǂ�ǂ�ς���Ă���̂ł���B

�@����܂ł̊j�R�k�e���|�͒x������Ƃ������炾�����A�S���E������Ă���B

�@�������j����p��Ɍ����Ă̐V�����p���_�C���̊m�����]�܂�鏊�Ȃł���*�B

�@* ����Z�N������l���A�I�[�X�g�����A���{�����E�̈ꎵ�l�̌Ăт����ɂ��ƂÂ��V�����ݒu�����L�����x���ψ���A�j����p��ɂ��Ă̕\�����B

�@�����ł͌܂̊j�ۗL�����A���������̖ڕW�ł͂Ȃ��A���ꂽ���_����j����̂Ȃ����E�ɂނ��āA�n�����ꂽ�X�s�[�h�Ői�ނ��Ƃm�ɐ��邱�Ƃ��咣���Ă���B

�@���̈ψ���̓������ǂ̕����ɐi�ނ����炩�łȂ����A���̎�̒�Ă�����Ƃ��e���ʂ���o�����ł��낤�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|