|

****************************************

Index 写真頁(その一 その二 その三) 解説(その四 その五)

地震の科学写真頁(その一)

一、宮城県沖地震

二、被害

①建築物の被害-木造家屋

②建築物の被害―鉄筋コンクリート造り

③砂・地盤の液状化

④地盤の被害

⑤地震火災

⑥津波 |

三、さがす

①世界最初の地震計

②微小地震の観測

③地震動をとらえる

④震度とマグニチュード

⑤地震を診る

⑥津波予報

⑦海底の調査

⑧海水面の変化を追う

⑨井戸の水位変化を知る |

|

一、宮城県沖地震 top

1978年(昭和53) 6月12日午後5時15分、仙台市はものすごい揺れに襲われた。

泣き叫ぶわが子をやっと抱きしめたものの、つぎに母親は何をなすべきかを知らない。

棚のものがつぎつぎと大きな音を立てながら落ちる。

床が傾く。

戸が倒れてくる……。どうして生きていたのかわからない。

気がついたら、あたりはガレキの山だった。 |

パロマ仙台営業所 3階建のものが2階建になってしまった。

(建築研究所提供)

|

|

―― 一九七八年(昭和53)六月十二日 ――

地震は情け容赦なくものの秩序を打ち砕いてゆく。

一瞬前まであんなにきちんと整理されていたものがこんなに……。

その急な変化が地震の脅威をまざまざと感じさせる。

引き続いてひっきりなしに起こる余震が、その恐ろしさを増幅する。 地震の強い揺れにあえば、たいていのものはこわれてしまう。

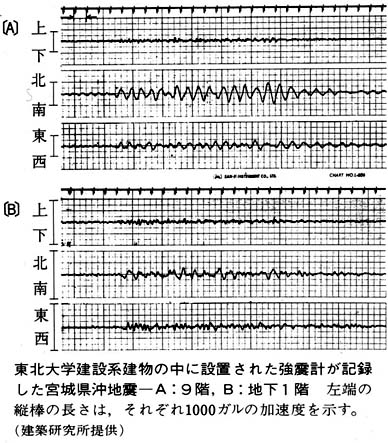

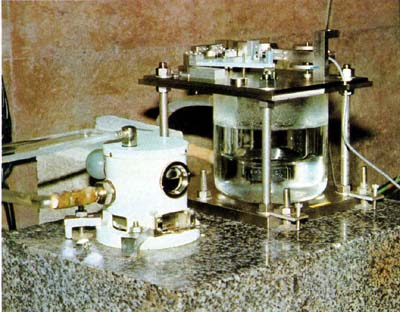

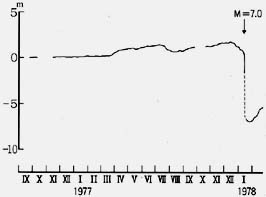

その力の大きさを正確に記録するにはものすごく丈夫な地震計がいる。

右の図はその目的で作られ、東北大学工学部の地下一階と九階に据えつけられていたものが記録した、この地震の揺れである。 建物がこんなに強い力でも倒れなかったのは、わが国の地震工学が進んだしるしであろう。

|

|

|

ペシャンコになった妙福寺本堂

〔宮城県矢本町:河北新報社提供〕

|

|

|

|

台所も、デパートの売り場も、みんな無茶苦茶になった(河北新報社提供) |

|

倒壊した大洋漁業ビル(河北新報社提供)

|

|

解体される家(河北新報社提供)

|

子供たちはランドセルを背負ったまま……(河北新報社提供)

|

仙台市緑ヶ丘に、やっとマイホームを建てた。 しかし、地震は一瞬のうちにその幸せを奪ってしまった。

家を失った家族は言い知れぬ不安と焦燥の夜を迎える。 ガスは出ない。電灯はつかない。水も出ない。

ただ、ポータブルラジオから流れてくる情報だけが頼りなのだ。

仙台市内で七五ミリ以上の径をもつ主要な水道管だけでも三十か所以上が破裂し、七千戸が断水した。

仙台市水道局は給水車を出し懸命に努力したが、延々と続く長蛇の列はなかなか解消できなかった。

東北電力の宮城県内にある二つの火力発電所と変電所で、変圧器や遮断器など約六十台が故障した。

しかし、六千五百人の作業員を動員した東北電力は、わずか四日で、全戸の停電を解消した。 |

水を求めで(河北新報社提供)

|

停電――不安な夜(河北新報社提供)

|

|

|

左=落ちてきた壁に押しつぶされた車(河北新報社提供)

、

右=玄関わきの壁にひびわれが入り、出入りのできなくなったマンション(建築研究所提供)

|

建ってから二年、公庫の融資つきで求めたマンションの壁面にひびわれが入って戸があかなくなってしまった。

これは新しいタイプの災害である。

これに類した災害は、この地震を通じて至る所に見られた。

屋上の給水タンクの転倒による給水不能、エレベーターの使用不能なと………。

かつての経済や効率中心から、福祉・安全中心への発想の転換が必要なことが痛感

される。

10

二、被害 top

① 建築物の被害-木造家屋

|

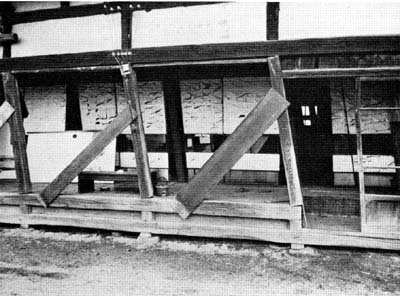

木造家屋の被害

|

崩壊した住宅の擁壁(1978年宮城県沖地震。

仙台市緑ヶ丘:宮城県提供)

|

建物の地震に対する強さは、家屋自身の骨組みと、その建物の建っている地盤によって決まる。

木造家屋は日本古来の建築物で、たびたびの大地震に遭遇しながら、よくこれに耐えてきたものも少なくない。木は軽くて丈夫な材料で、よく考えて造れば地震に強い構造にすることができる。

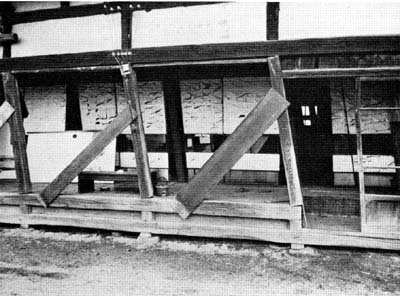

上の写真は住宅が大きく傾斜してしまった例である。このように、壁や筋かいがなかったり、あるいは非常に少ない家屋は傾斜しやすく、ひどい場合はつぶれてしまう。

木造家屋は、地震のときに働く水平方向の力に抵抗できるように、筋かいを入れたりパネル張りにした壁(耐力壁)が多いほど強い。それも一部にかたよらないよう、家の各部分・各方向に壁を上手に配置することがたいせつである。これらの点に注意すれば、老朽化したり、よほど地盤の悪い所でない限り、ペシャンコになることはまずないだろう。

上の写真は造成住宅地が地すべりを起こし、その上に建っていた家が骨組みは丈夫であったのに壊れてしまった例である。埋立地や崖地、台地の谷間など地盤の悪い所では、地すべりい地割れ、崖崩れにより、家が傾斜したり不同沈下したりして倒壊に至ることも多い。

また、基礎が石積みや玉石など、ころがりやすいものだったり、土台が腐っていてずれ動くための被害も、よく見受けられる。

12

② 建築物の被害-鉄筋コンクリート造り

下の写真は一九六八年(昭和43)十勝沖地震で大破した函館大学の校舎である。

四階建の一階部分が崩れてペシヤンコになり、他の階もかなり傷んでいる。

この建物には鉄筋コンクリートの壁がぱとんどなく、柱がある程度壊れると自分の重さを支えきれなくなってつぶれてしまったものである。

壁は横揺れに抵抗するだけでなく、骨組みが多少傷んでも、自重を支えて崩壊から防ぐ役割も持っている。

鉄筋コンクリート造りは、一九二三年(大正12)の関東地震に比較的よく耐えた実績を買われ、また、木造建築に比ぺで耐火性能が高いことから、耐震・耐火建築として普及してきた。

しかし、木とちがって重量が大きいため、最近の地震の例にみるように何か構造上の弱点があると大被害を生ずる恐れがあり、設計・施工に十分な配慮が必要である。 |

十勝沖地震(1968)でつぶれた函館大学の校舎(朝日新聞社)

|

そうかと思うと建物自体は健全なのに地盤が壊れたために大災害を招く例も多い。

上の写真は一九六四年(昭和39)新潟地震で大傾斜した川岸町アパートである。

③ 砂・地盤の液状化

|

|

|

新潟地震(1964)で倒れた川岸町アパート |

一口に土と言ってもいろいろな種類がある。

粒の大きさの順に並べると、礫(れき)・砂・シルト・粘土に分けられる。

砂地盤は、ふだんは重い建物を支えるのに充分な力を持つ非常によい地盤である。

しかし、水分を多く含んだ砂は、強い地震動を受けると砂粒と砂粒の間の摩擦が切れて液体のようになってしまうことがある。

波打ちぎわの砂浜で、砂の湿っている部分を足で何回かたたくと、それが液体のようになることでも確かめられよう。

ふだんは丈夫な砂地盤もいったん地震がくると一変して液体となり、重いビルはズブズブ沈んだり傾いたりする。

下水管など中空の地下埋設物は浮力により浮き上がる。

さらに地中で液化した砂は地表付近の土層の重さによって圧されているので、地表付近の割れ目を見つけて噴出し、噴砂・噴水現象を起こす。

新潟地震のときには、新潟平野の各地でこの種の被害を多数生じた。

とくに旧河道、新しい埋立地などでいちじるしかった。

これを契機に砂地盤の液状化現象の重要性が改めて見直されるようになった。

いっぽう、地下の固い地盤に届くまで基礎ぐいを打ち込んであった建物は、ビクともしなかった。

地盤の液状化現象が起こる可能性があるかどうかあらかじめ十分調査して、その危険性があれば対策を講じておく必要がある。

|

右=軟弱地盤での下水管の浮上

左=噴砂孔

|

|

盛土が陥没し、レールは曲がった(1964年新潟地震:新潟日報社提供)

一九六四年の新潟地震で、地盤の液状化のために落下した昭和大橋。

取付道路にもいちじるしい亀裂が生じた。(朝日新聞社)

|

16

④ 地盤の被害

|

地すべり 地すべりのつめ跡は生々しい。この下に二七人も の人が生き埋めになった。煙は土砂に埋もれた民家の火災によるものである。

一九七四年(昭和49)五月九日の伊豆半島沖地震で

(伊豆半島中木地区)。(毎日新聞社)

|

道路盛り土の地すべり(一九七五年大分県中部地震)

|

地震の際には土に関係した被害が非常に多い。

地割れ、崖崩れ、地すべり、山津波、地盤の液状化、造成宅地の崩壊、土ダムの決壊、どれも土の被害である。

これら土の被害が頻発する一つの理由は、土とか風化した岩の強度が、コンクリートや鋼鉄などの他の材料に比ぺ極端に低く、十分の一から百分の一程度しかないためである。

さらに水が加わると、いっそう弱くなる。

しかし、一般に風化の少ない岩、よくしまった土は地震に強いと言える。

その反対に、人間の手が加えられた土、つまり盛り土とか埋立てた土は弱い。

機械力により多少締め固めても、自然の力で何万年も締め固めた土にはとてもかなわないのである。

また、過去多くの地震を経験して安定した自然の斜面を、人間がけずり、傾斜をひどくした人工斜面や崖などが、地震に対して不安定となるのは当然だろう。 |

落石による家屋の損傷

(一九七四年伊豆半島沖地震)

|

18

⑤ 地震火災

|

関東地震で焼野原となった東京銀座

|

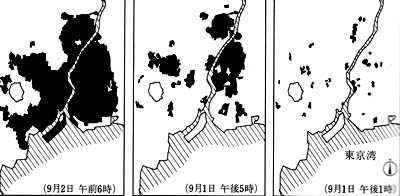

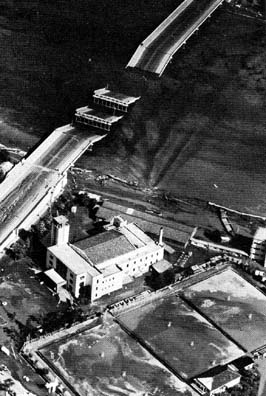

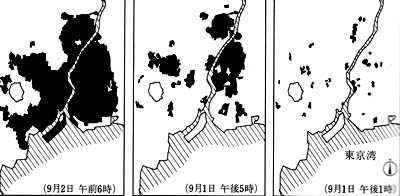

関東地震における火災の広がり(中村清二氏による)

|

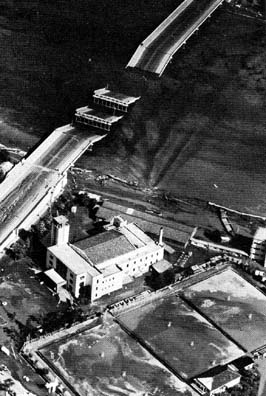

大地震に伴って生じる二次災害として最も恐ろしいのは火災である。

倒壊した家屋の下から、転倒したストーブや薬品から……。

地震のときの火災は同時に多数の場所から出火し、道路の破壊や倒壊家屋などによる交通の遮断、また断水による消火活動の困難などと合わせ、大火災になる恐れが大きい。

関東地震二九二三)のとき、東京では一六〇か所から出火、約半数は早期に消火されたが残り半数はつぎつぎに燃え広がり約四十時間燃え続けた。

そして約三八万戸が焼失、焼死・行方不明合わせて十一万人近い犠牲者を出した。とくに本所被服廠跡の空地には多数の避難民が家財道具を持ち込んでいたがそれに火がつき、四万余人が猛火の犠牲となった。

横浜でも約六万戸が焼失、焼死・行方不明者は二万六千人に達した。

濃尾地震(一八九一)、北丹後地震(一九二七)、南海地震(一九四六)、福井地震(一九四八)などでも大火災が生じた。

近年、大火災を伴うほどの大地震は発生していないが、石油やガソリン、薬品などの危険物が至る所にあり、地震火災の危険は増大している。

地震だと感じたら、まず火を消すことがたいせつである。

最初の一瞬をのがすと消火も困難になる。倒壊家屋の下にはさまれている人が焼死したという例も少なくない。

まず火を消すことが、多くの人命を救う道である。 |

地震と同時に発生した昭和石油の火災は油が

流出して民家へ燃え広がり、300余世帯を焼いた

(新潟日報社提供)

|

20

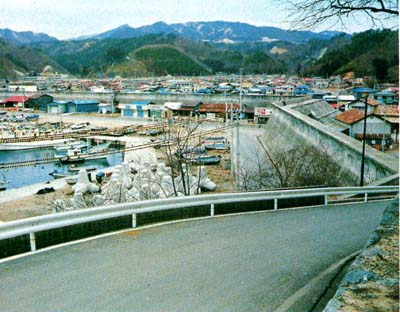

⑥ 津波

津波は地震断層の運動によって広範囲に海底が隆起・沈降して起こされる。

波源付近の水位変動は、大きい津波でも一~二メートル程度とみなされており、波の周期は十~二十分のものが多い。

この波が海岸に伝わり、港湾の地形によって五~六倍にも増幅されることがある。

海岸で波高が一~二メートルぐらいのときは、海面はジワジワと盛り上がり、三メートル以上になると段波のようになって港内に流れ込み、船や海岸付近に被害が出る。 |

陸上にあふれた津波は、三メートル前後の波高のとき流速が毎秒二~三メートルであるが、大津波では毎秒五メートルを越えることがあり、河川流域の低地で速く、船や漂流物が流れ込む。

津波の規模は海底変動の大きさによって多様であるが、平均的に言えば、地震のマグニチュード(M)が七程度の地震では沿岸で五十チンセ前後の津波が観測され、M七・五ぐらいで二~三メートルM八を超えると四メートル以上の津波が二〇〇キロにもわたる海岸に押し寄せ、大被害を与える。

地震の後、波が引いたら津波の前ぶれだと俗に言われているが、いつでも引き波で始まるとは限らない。

最初に押し波が来ることも少なくない。油断は禁物である。大きな波は五~六回続き、二~三波目に最大波になることが多い。 三陸沖では、津波は地震の二、三十分後に海岸に到達する。

しかし、関東から四国にかけては津波が沿岸近くに起こり、わずか数分の余裕しかないこともある。

日頃から避難に対する心構えが大切である。 |

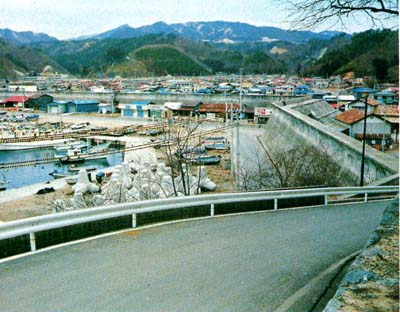

チリ地震津波(1960)による宮城県女川(おなわ)の惨状

港内に集まった浮遊物。

|

|

岩手県田老(たろう)に築かれた防潮堤

|

チリ地震津波で倒壊した家々(宮城県野々浜)

|

22

三、さがす top

歪みを受けていた地下の内部の岩盤に、ある日あるとき突然割れ目が発生し、そこから揺れが地下の岩石を伝って四方八方に広がってゆく現象を地震という。

地震と言えば、建物を破壊したり山崩れを起こしたりする現象ばかりを連想しがちであるが、発生する割れ目のたちや大きさによって、地震の揺れにはさまざまなものがある。

家や山を崩し津波を起こす巨大なものから、小さなものになると、何百万倍というような高い倍率を持った精密な地震計を使わなければその存在すら認められない、微小地震と呼ばれるものまである。

地震計によって地震を観測するようになってみて間もなくわかったことは、地震の揺れというのは静かな水面に広がってゆく波紋と同じように、岩石の中を広がってゆく一種の波であるということであった。 |

水面を広がる波紋は、地震の波を恩わせる

|

① 世界最初の地震計

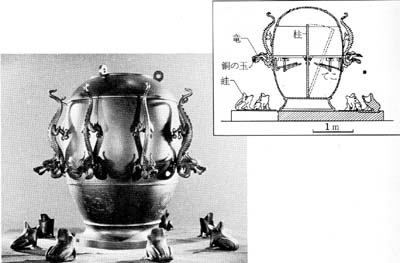

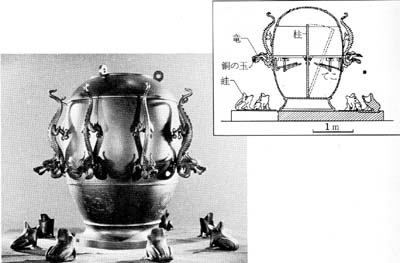

紀元二三二年東漢(とうかん)の時代、張衡(ちょうこう)という人は地震波が伝わるということを知り、これを利用して地震があったことを検知する一種の地震計を作り上げた。

酒樽のような形の鋳物の壺の中にしかけがあり、それが地震の揺れに感応して働くと、壷の周囲八方向に顔を出している竜のどれかが口を開く。

すると竜の口にくわえられていた王は下に落ち、待ち構えている蛙の口に入り大きな音を立てる。

その音は地震の発生を告げる警報であり、玉をくわえた蛙の場所は地震の揺れが伝わってきた方位を教えたという。

この機械についてこんな話が伝わっている。

一三八年三月一日のこと、張衡の地震計が働いたが誰一人地震に気づいた人はいなかった。

人びとが不思議に思っていると、後に旅人の報告で、その日七〇〇キロ以上離れた所に本当に地震があったことがわかり人びとは仰天したという。 |

張衡の地震計の復原模型とその内部のつくり(中国科学院所蔵)

|

24

② 微小地震の観測

日夜をわかたず活動を続ける微小地震を精度よく観測するには、できる限り交通機関や工場の振動の少ない、人里離れた山奥に地震計を据えつけることが必要になる。

しかし、いっぽうそんな山奥に二四時間、観測員が常駐するのも並大抵のことではない。

この二つの命題は矛盾する。その両方を同時に解決すべく考えられたのが、電電公社(NTT)の専用線を借りたり、電波を利用して山奥の無人観測所でとらえた土地の動きを中央の観測所で受ける、いわゆるテレメーター方式である。

多くの地震観測所のデータを集め、それをもとに地震の震源を求めるという作業は、ひと昔前ならたいへんな労力を要したものである。

現在では、テレメーター方式によって各地から集まってくるデータのうちから地震をより分け、地震波が到着した時刻を正確に読み取り、それを使って震源の位置を求め、マグニチュードを決める作業などを、一貫してコンピューターに処理させる方法が開発されている。

|

|

|

大阪府高槻市の阿武山にある、京都大学理学部地震予知観測地域センター

(右はディスプレーの画面、今はテレビも含めすべて液晶になった) |

26 |

北海道大学理学部の微小地震観測点

|

③ 地震動をとらえる

立派な地震計が開発され世界中で観測が始まってみると、地震の仲間で、人体にはとても感じられないくらいの大きさのものが、昼となく夜となく起こり続けていることがわかってきた。

これらを微小地震と総称する。

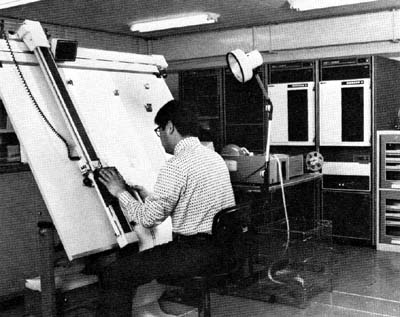

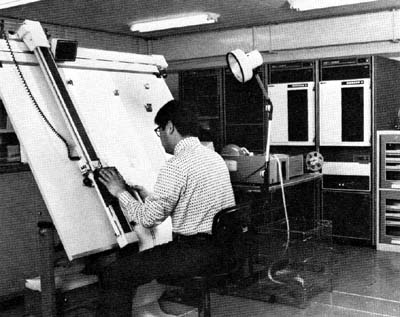

地震動にはいろいろの種類のものが混じっているので、それらを選び分け、それぞれの揺れが到着した時刻、揺れの大きさなどを読み取りつぎつぎと計算機に入力していくのはベテランの地震学者や観測技術者の重要な役割である。

こうして分析されたデータは地震の性質を解明するために最も基礎的なものであり、国内はもとより国外の観測所のデータとも速やかに交換される。

日本列島では現在、二五〇もの観測点が動いているので、そのデータの数は莫大なものである。 |

地震波を読み取る作業(名古屋大学理学部)

今はデジタルのコンピュータの自動処理

|

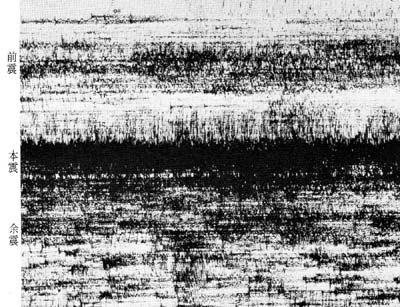

■群発地震

地震という現象は、起こり出すと群がって起こるというくせがある。

大地震に引き続いて起こる余震はその典型である。

余震が本震の発生後、時間的に規則正しくおさまってゆくのに対して、不規則に盛衰を繰り返す地震活動がある。

これを群発地震と呼んでいる。

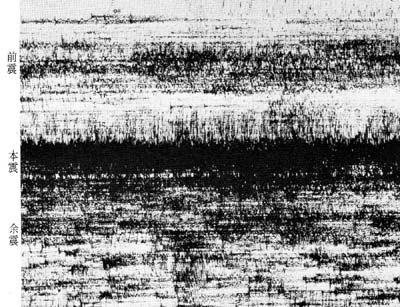

上の写真は一九七八年)一月十四日の伊豆大島近海地震のとき、伊豆半島の奥野で得られた記録である。

午前中、前震活動があり、一度静かになった後、マグニチュード七の本震が起こった。

十二時二四分であった。その後も多くの余震が続いた。

円筒式記録用紙に描かれたこの地震活動の記録には、この日一日で五〇〇個以上もの地震を読み取ることができる。 |

伊豆大島近海地震(1978)前後の記録

|

28

地震という自然現象に国境はない。

正しい地震の素顔を知るためには、そしてとくに四方を海に囲まれた日本ではどうしても海に起こる地震の研究を避けて通るわけにはゆかない。

事実、陸上の観測とは比べものにならない困難を一つ一つ解決しながら、海底での地震観測が緒につこうとしている。

大地震が大都市のそばで発生すれば、災害の規模は大きくなる。 したがって、東京のような都市の直下の地震活動を監視することも、地震観測の重要な役割の一つである。

しかし雜振動の多い都会で地震を観測するには、それなりの工夫が必要である。

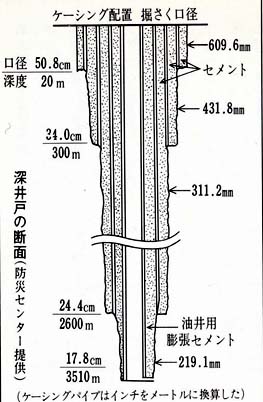

東京日本橋から北へ二八ご、岩槻市の郊外に東京直下の微小地震の発生をとらえる地震観測点がある。

ここの高感度地震計は深さ三五一〇Uの井戸の底に置かれている。

信号を地上に送るケーブルは三五〇気圧、一〇〇℃に耐え、三十トンの引っ張りの力に耐えるよう作られている。

このような深井戸観測は下総でも始まっている。一九八〇年には府中市にも完成する予定であり、首都圏直下の微小地震活動が解明されるようになる。 |

海底へ沈める地震観測装置の点検(上)と、海底への投入作業(下)

|

30

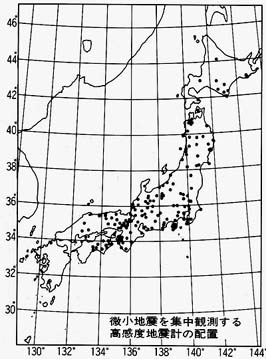

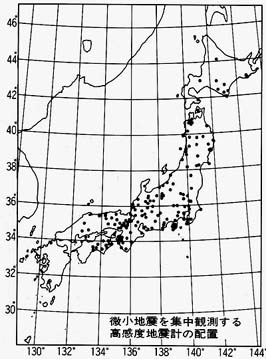

■高感度地震観測網

日本は世界的に見ても、高感度地震計の密度の高い観測網を持っている。

一九六三年(昭和38)ごろから設置され始めた観測点は、毎年増設されて一九七八年(昭和53)までに二五〇点ほどになった。

これらすべての観測点で毎日二四時間、土地の振動が電気信号に変換され、多くの点からテレメーターで各地域のセンターに送られている。

一九八〇年代に入るとこれらの観測点のデータは各地域のセンターでコンピューターを使って読み取り、その結果はすぐ東京のセンターに集中されるようになる。

毎日、日本列島の地下に何百と発生する微小地震はつぎつぎと震源の位置が求められ、研究資料や地震予知のためのデータとして、即時に活用されるようになろう。 |

|

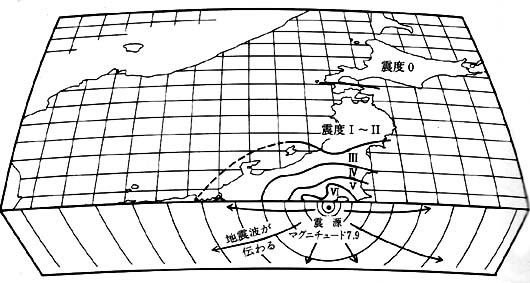

④ 震度とマグニチュード

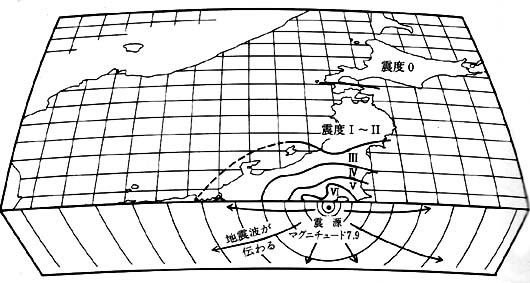

ものの重さを表すのにキログラム、長さにはメートルを用いるように、地震の大きさを表すのにマグニチュード(M)という数字がよく使われる。

たとえば関東地震のマグニチュードは七・九、一九七八年(昭和53)の宮城県沖地震のそれは七・四である。

しかし地震の大きさは、重さや長さのように正確に決められないので、〇・三ぐらいのあいまいさは避けられない。

マグニチュードと震度とを混同してはいけない。

震度はその地震を各々の場所でどのくらい強く感じたかを表す数字である。

わが国ではそれをゼロ~Ⅶの八段階で表すことにしている。

震度ゼロはその地震を人が感じなかったことを意味し、震度Ⅵ以上では山崩れや地割れが発生し、大規模な地震災害となる。 |

関東地震における地震波の伝わり方と震度の分布

|

32

⑤ 地震を診る

■水準測量

数十メートル離れた二点の地面に、長さ三メートルの標尺を立て、その中ほどに望遠鏡を置いて測量している風景を見られた方も多いだろう。

このような測量を水準測量という。二つの標尺の読みの差から、二点間の高さの差を○・一ミリまで決めることができる。

こうして決められた高さの基準点を水準点という。わが国では主な道路のかたわらに二キロの間隔で埋められている。

水準測量を繰り返すと、土地の高さの変動を見つけることができる。

大きな地震の前後では、震源に近い所がいちじるしく盛り上がったりへこんだりすることもわかってきた。

このような調査は地震の予知にも役立つ。

水準点はたいせつに保護したいものである。 |

伊豆半島土肥(とい)町における水準測量。

右下は水準点(国土地理院提供)

|

■辺長測量

最近では、二点間の距離の測定にジオジメーターという器械がよく使われる。

距離を測ろうとする親ステーションからレーザー光線を発射し、子ステーションの反射鏡からはね返ってくるのを受光する。

受光した光と、もとの光の干渉によって、数十キロ以内の距離を数ミリの精度で測定できる仕組みである。

このような測量に使われる水平位置の基準点を三角点という。

三角点を結ぶ網の目が日本の国土を隅から隅までおおっている。

昔は三角形の内角を測る三角測量が行われたが、現在ではジオジメーターにより、各辺の長さを測る三辺測量に切りかえられた。

これらの測量を続けることにより、地震のとき、土地は水平方向にも変動することがわかった。 |

東海地方での辺長測量。右はジオジメーター

三角点の上にやぐらを作り、幕を張って観測する。(国土地理院提供)

|

34

■重力の変化を知る

大きな地震や火山活動の前後では、地表では観察できなくても、地球の内部ではマグマや地下水の移動が起こっているかも知れない。

地下で物質が移動すれば、地上の物体を引きつける力=重力の大きさに変化が生じる。

この変化を測定する器械を重力計という 小さなおもりをつるした弦巻きバネが、重力の変化に応じて伸び縮みする原理を利用したラコスト重力計では、重力の大きさが一億分の一変化しても、これを検出することができる。 |

大分県中部地擔のあとの、ラコスト重力計による観測(大分県庄内町にて:国土地理院提供)

|

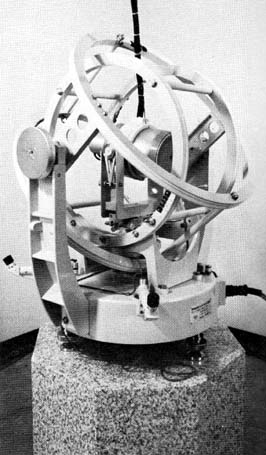

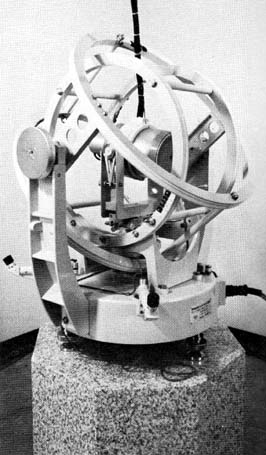

■地磁気の変化を知る

地球内部で起こっている変化を詳しく知るためには、地球表面で目に止まる変化を調ぺるだけでなく、新しい物理的手段もフルに活用して測定する必要がある。

筑波山の東側、柿岡にある気象庁地磁気観測所では、地磁気の強さや向きの変化を絶えず監視している。

最近では量子エレクトロニクスを応用した光ポンピング磁力計も実用化されるようになった。

これによると地磁気の強さが一千万分の一だけ変化しても見つけることができる。 |

光ポンピング磁力計(気象庁地磁気観測所提供)

|

|

水管傾斜計の読み取り装置

|

石英管伸縮計の末端部

|

36

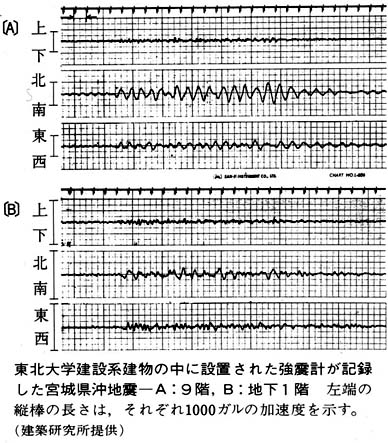

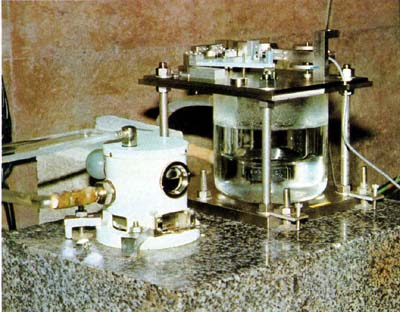

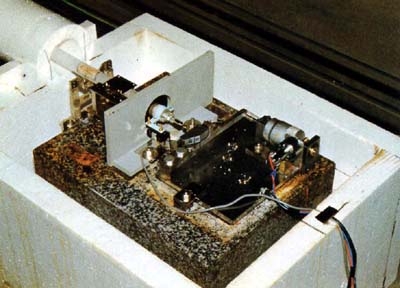

■土地の傾斜・伸縮を知る 土地はわずかであるが、常に傾斜したり伸縮したりしている。

土地の傾斜を測るのには水管傾斜計を用いる。

二十~四十メートル離れた所に二つの壷を置き、それを細いガラス管でつなぎ水を満たす。

土地が傾くと片方の壷の水位は上がり、他は下がる。この変化を記録していくのである。

土地の伸縮は、数十片離れた二点間の長さの変化を、石英管やスーパーインバールの棒を基準にして測定する。

棒の一端を地上に固定しておけば、他の端の地面に対する変位は土地の伸縮を示していることになる。

傾斜計・伸縮計ともに、基準の長さの十億分のIから百億分の一までのわずかな傾斜・伸縮を記録できる。

こうして地震のときの変動はもちろん、微小な地震発生の前兆をもとらえることができるのである。

写真は、北海道大学えりも観測所に設置されているものである。 |

観測坑内の状況

|

38

⑥ 津波予報

|

1978年伊豆大島近海地震の津波予報作業の状況(気象庁提供)

|

1960年5月24日午前6時50分ごろ、チリ地震津波が

岩手県種市町の八木港に押し入り、防潮提を越えた(気象庁提供)

|

一九六〇年(昭和35)のチリ地震津波で発生した津波は、二日間かかって、はるばる太平洋を横断し、五月二四日午前七時少し前に日本に到着、大きな被害を与えた。

気象庁では一九五二年(昭和27)から、海底で大地震が起こったとき、二十分以内に「ヨワイツナミ」であるとか「オオツナミ」であるとかを知らせる、津波予報業務を行っている。

⑦ 海底の調査

日本列島に大被害を与える地震の多くは、海底で起こる。

したがって、地震発生時の海底の変化の調査のみならず、日頃から地震多発地域の海底地形や地質構造を調べておくことがたいせつである。

このような海底調査には、音響測深器・音波探査器・プロトン磁力計・重力計などが用いられる。

日本では一九六四年(昭和39)、新潟地震のあとの海底地形調査により、粟島付近の海底が最大五片隆起し、本州側で最大三メートル沈降したことが判明した。

最近では、今まで判別することができなかった海底の活断層も発見されて、地震予知に役立っている。 |

測量中の海上保安庁測量船「昭洋」(同庁水路部提供)

|

40

⑧ 海水面の変化を追う

山や平野の高さを表すのには海抜○○メートルというのが便利である。

平均海水面は長期間にわたって安定した基準面になっているからである。

だから平均海水面に変化が生ずれば、それは土地の高さの変化を示すと考えられる。

全国の主な海岸に検潮儀という器械を備えた検潮場が置かれ、海水面の高さが連続的に測られている。

海水面は、月や太陽の引力、気圧、海水の温度などによっても変わるが、これらの影響をうまく取り除くと、その土地固有の上り下りが検出でき、地震前後の土地の変化も同時に検出できる。 |

伊東検潮場の風景(国土地理院提供)

|

G.S.I.型検潮儀(国土地理院提供)

|

⑨ 井戸の水位変化を知る

伊豆修善寺温泉の南約六よの所に、九五度Cの熱湯を噴き出している自噴泉がある。

この自噴泉から二〇〇メートルほど離れた所に、深さ六〇〇メートルの井戸がある。

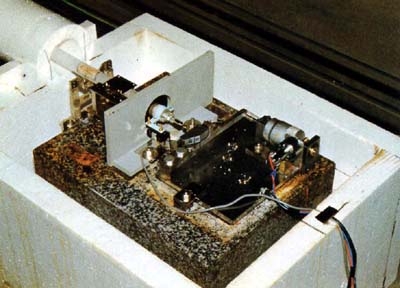

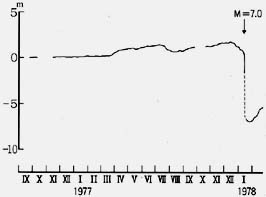

この井戸の水位を毎日測定していたところ、一九七八年(昭和53)の伊豆大島近海地震発生の一か月も前から水位が下降し始め、地震発生と同時に七メートル低下したことがわかった。 |

自噴泉のようす 水位の記録器 |

水位変化の記録

|

top

**************************************** |