|

****************************************

Index 写真頁(その一 その二 その三) 解説(その四 その五)

地球の科学解説(その四)

一、地震列島日本

①激しい変動の証跡

②古記録は語る

③開発が招く災害 |

二、地震を測る

①振子を利用する

②メカニカルな地震計

③光を利用する

④電磁気を利用する

⑤微小

地震をつかまえる

⑥土地の歪みを測る

⑦土地の体積変化を測る

⑧地面は揺れ続け

ている

⑨複雑な地震の波

⑩震源を求める

⑪地震計のネットワーク

⑫時計の精度

⑬テレメーター観測

⑭コンピューターで地震を探す

⑮都会での地震観測 |

三、地震活動

①震源と震源域

②震度とマグニチュード

③前震・本震・余震

④地震の起こる場所

⑤活断層

⑥空白域

⑦地震相互の関連性

⑧地震の起こるとき

⑨地震の繰り返し

⑩地震

の大きさと頻度の関係

⑪微小地震 |

98

一、地震列島日本 top

① 激しい変動の証跡

日本の風土は美しい。

四季おりおりに変化する自然のたたずまいは、古来、日本人の心に潤いを与え、豊かな情感を育んできた。

狭い国土ながら複雑な起伏を繰り広げる日本列島の地形が、そうした風景の美を支えていると言ってよい。

それはたとえば、雪に輝く山々の連なりであり、均整のとれた火山の姿態や火山高原の青い広がりであり、また山間を縫う峡谷の深みや、屈曲に富んだ海岸線でもある。

しかし見方を変えれば、この多様な自然景観こそ日本列島が絶えず変動の場にさらされてきたその証跡なのである。

太平洋の側から強く押され続けている日本列島では、長い間に地殻の中にためられてきた歪みのエネルギーが一挙に解放されることによって、地震を発生させる。

あるいはマグマだまりからマグマが絞り出され、火山の噴火となる。 |

根府川駅付近のトンネル出口で土砂に埋まった機関車(関東地震)

この時、客車が海に転落して多数の死者も出ている。

|

大地震のたびに生ずる地盤の隆起や沈降は、それが長期間にわたってたびたび繰り返されるために海陸の分布を次第に変えてゆく。

火山活動も、たび重なることによって変化に富んだ火山地形を形造ってゆく。

一方では、じわじわと押す力が、まるで絨毯にしわをよせるように褶曲山地を造り上げる。

こうした変動が何億年もの昔から複雑に重なり合い、繰り返されて現在の日本列島はでき上がってきた。

もし映画のコマ撮りのような手法で時間を縮めて日本列島の地史を動画にしてみたなら、その変動の烈しさに驚嘆するであろう。

日本人にとってこよない天の贈り物である風景の美しさは、実はこのような烈しい変動の帰結だったのである。

つまりこうした変動は、日本列島の生成そのものに内在する現象であって、この国土に住み続ける以上、足元の大地が絶えず揺れ動くという宿命をわれわれは背負わされていると言えよう。

② 古記録は語る

地質時代から、地震はごく当り前の自然現象として大地を揺らしてきた。

しかし、その大地に人間という生物が住みつくことにより、地震は災害をもたらす恐しい現象となった。

以前は地震で山が崩れてしまおうが、川の流路が変わろうが、あるいは大津波が海岸に押し寄せてこようが、ただ地史の中の自然の変貌に過ぎなかったのに、人間の時代になってからは、それらは直接人間の生活を脅かす破壊者に変わったのである。

このようにして、われわれの祖先は、当然、数多くの被害地震を体験したにちがいない。

しかし、文字を持たなかった当時の人々は、その体験を後世の人に伝えることはできなかった。

文字に表された最古の地震記録は、ようやく五世紀に現れる。

『日本書紀』にある四一六年八月二三日(允恭天皇五年七月十四日)のもので、「五年秋七月丙子朔、己丑、地震」と記されている。

しかしこれだけの記事からでは、地震の規模も被害の程度も推定することはできない。

『日本書紀』に記されたつぎの大地震は五九九年五月二八日(推古天皇七年四月二七日)のもので、

「……地動、舎屋悉破、則令四方、傅祭地震神」とある。

これは、地震による被害が具体的に記述された最初のもので、舎屋がことごとく破壊されたというのだから、かなりの大地震だったのだろう。

ところでここには、四方に命令して地震の神を祭らしめたと記されているが、この記事から、当時の人々が地震を神のしわざと考えていたことがはっきりとわかる。

100

これは、中国伝来の、いわゆる“天譴(てんけん)の思想”の顕(あらわ)れで、

「天変地異が起こるのは、天子の政治が悪いからそれを天がとがめるのだ」という考えにほかならない。

このように地震の原因を神わざとしていた時代に続いて、九世紀ごろからは、やはり中国から伝来した陰陽道の思想がここにも浸透し始め、大地震があるたびに改元が行われたり、地震占いが行われるようになった。

以後、近代科学が導入される直前の江戸時代末期まで、迷信的なこの思想は地震現象の理解に強い影響を与え、地震の正体を科学的に探る妨げとなってゆくのである。

こうした地震観の曲折にひきかえ、昔の人々が震災の体験を克明に記した数々の記事には実にすぐれたものが多い。

そこには、地震とともに起きたさまざまなできごとがありのままに描かれていて、当時の人々の鋭い観察眼には改めて感嘆させられるのである。

たとえば六八四年(天武天皇13)の南海大地震に伴う震害や地盤沈降のありさま、

八六九年(貞観11)の三陸地震津波で多賀城下が激浪に洗われる情景、

あるいは六七九年(天武天皇8)の筑紫の地震に伴う地すべりの発生や、八三〇年(天長7)の出羽の地震の際の河川の異常など、

千年以上もの昔に、誠に迫真力のある描写がなされている。

精緻(せいち)な筆で描き残されたこれらの記録が、歴史地震の科学的復元に役立っていることは言うまでもない。

さらにこうして復元された過去の地震像の一つ一つが、その地域で発生する地震の統計資料に加えられ、将来を見通しての、いわば長期的予測を可能にしているのである。

③ 開発が招く災害

防災という視点から地震災害史を見直してみると、そこにも現代への教訓が実に多く包含されていることに気がつく。

もちろん都市や集落の構造にしても、海岸や山地の利用状況にしても、また、社会体制そのものにしても、現在とは全く異なった時代の記録なのだが、そうであればあるぽどこの複雑に機械文明化した現代に対する、単純社会からの警鐘として受け取らねばなるまい。

たとえば、59頁の「善光寺地震」のときに見られたような地すべりや山体の崩壊が、地震に伴って一挙に発生したらどういうことになるのだろうか。

谷沿いの道路が寸断されることにより、車に頼りきった社会もまた、恐怖の寸断を免れることはできない。

また、山体の崩壊による河川の閉塞(へいそく)、そして大洪水の発生という二次災害、三次災害のパターンは、明治以降全く見られない、いわば忘れられた災害様式なのである。

山地開発の進んだ現代、もし同様の事態が発生すれば、どれほど悲惨な結果を招くのだろうか。

もし真夏の海水浴場に、「元禄地震」で九十九里浜をひとなめにしたような大津波が来襲したら、いったいどういう事態になるのだろうか。

元禄地震津波は三陸海岸のようなリアス式の海岸だけでなく、九十九里浜のように平坦な砂浜海岸も、決して安全ではないことをはっきりと物語っている。

このように見てくると、現在の防災対策からはともすれば欠落しがちな盲点の部分が、過去の災害体験の中に多く潜んでいることがわかる。

最近の日本列島には、壊滅的な大地震も、多数の死傷者を出すような火山の大噴火もない。

大規模な被害地震が相次いだ十八世紀初頭の元禄→宝永期(54頁参照)や、十九世紀中葉の、安政東海・南海地震を頂点とする前後十年余りは、まさに日本列島の大揺れの時代であった。

こうした時代に比ぺれば、今は地学的平和の時代と言えそうである。

幸か不幸か、この地学的平和と戦後の経済発展の時代とが一致してしまったために、大災害に未経験の繁栄が日本中に広がってしまった。

102

都会には高層ビルが林立し、地下鉄・地下街はクモの巣のように地中を縫い、新幹線は地震危険地帯を時速二〇〇キロ以上の高速で走行している。

港湾は埋め立てられ、人造の軟弱な地盤にコンビナートが発展する。

郊外の丘陵地はつぎつぎと開発され、兒るからに危険な造成宅地へと変わってゆく。

高度成長がもたらした、余りにも人間本位の開発は、大規模な自然破壊を推し進め、その結果、災害が人間自身に降りかかるような環境を作り上げてきた。

人間の手が、わざわざ危険を招き寄せているのである。

その弱点がはっきりと露呈したのは一九七八年(昭和53)六月の「宮城県沖地震」による災害だった。

田圃を埋め立てて造成された流通センターでは、中小のビルが軟弱地盤の犠牲になったし、また、仙台市郊外の丘陵地では、丘をけずったり埋め立てたりして造成された新興住宅地が手痛い被害を受けた。

実は、四十年以上前の一九三六年(昭和11)にも、ほぼ同じ所を震源として、しかも規模はひと回り大きい地震が発生したのだが、このときの被害は、わずかに非住家全壊三戸と記されている。

当時の地図を見ると、現在、仙台市のベッドタウンとなっている丘陵地一帯は、緑豊かな森であったことがわかる。

戦後に急増した都会の人口を吸収するために、これらの丘陵地は無節操なほどに開発され、自然の衝撃に対して、もろい土地が造り上げられてきた。

乱開発が招いた地盤災害だと言ってもいいだろう。

一九七九年(昭和54)四月のユーゴスラビアの地震は、アドリア海沿岸に広がるヨーロッパ有数の保養観光地に大きな被害を出した。

山地が海に迫って風光明媚なこの地域は、海に臨む急斜面が開発されてハイウエーが走り、ホテルが立ち並んでいる。

ここを襲った震度六の烈震は、多くの古い建物の崩壊とともに、各所で大きな崖(がけ)崩れを起こし、被害の輻を広げた。

ある港町では、埋立地の港湾施設が海中に没し、また、ある観光地では、斜面に建つ住宅やホテル、そしてハイウェーまでもが、どっと海中に崩れ落ちてしまった。

日本列島にも、この種の観光地は決して少なくはない。しかも、海岸の急斜面は過密なほどに開発され、中には温泉歓楽街が発達している所もある。

斜面を無理にけずって、高速道路や鉄道も敷設されている。

一九七八年(昭和53)一月の「伊豆大島近海地震」は、伊豆半島の東海岸で地盤災害の恐しさを見せつけた。

もし、ユーゴ地震と同程度の強い揺れがきたとしたら、いったい、どのような惨状を呈することになるのだろうか。

遭遇する確率が低いとはいえ、そのような災害に巻き込まれる観光客こそ気の毒というほかはない。

観光のための乱開発もまた、取り返しのつかない観光災害を誘致しているのである。

自然保護運動の高まりの中で、人間優位の思想を改めるべきだという声が高い。

それは、ひいては、自然の力に対する人間の限界を認識することだとも言えよう。

さまざまな自然災害の中に、人災の占める割合が次第に高くなってきている昨今、改めてわれわれを囲む環境を見直して、防災に役立てる必要があるのではないだろうか。

人間は、烈しい変動を繰り返す地質時代の、ほんの一断面を生きているに過ぎないのである。

104

二、地震を測る top

① 振子を利用する

物の長さを測るには物さしが必要であるように、地震を測るには、まずその揺れを正確に記録できるような器械がいる。

このための器械を地震計と呼ぶ。長さを測るときに物さしの端を測るべきものの一端にきちんとあてがう必要があるのは当然だが、地震計の場合はこれにちょっとした工夫がいる。

なぜなら、地震が起こると身の周りの物がみな揺れてしまって基準が失われてしまうからである。

もし地震の揺れが来ても動かないような点があればよいが、そうはいかない。

そこで、振子を利用することを考えてみよう。

今、長さ二五センチのひもの先に重りをつけ、それを左右に揺らしてみると、ほぼ一秒に一回の割合で揺れる。

このひもの先を手で持って、それを一秒よりもうんと速い周期で左右に勳かしてみると、重りはぽぼ一点に静止しているだろう。

そこで重りに目を固定して手を眺めるとその動きが正確にわかる。

このように、振子の重りは地震の動きに邪魔されない一種の“不動点”として働くことになる。

これが今日最も広く用いられている地震計の原理となっている。

ただし、気をつけなければならないことは、先の実験でもし一秒よりもうんと長時間をかけてひもの先を左右に動かすと、重りは手と一緒に移動してしまい、不動点としての機能を失ってしまうことである。

これは、振子を使った地震計が正確に記録できる周期の範囲は、その振子に固有の周期で限定されてしまうことを意味している。

ゆらゆらと長い周期で揺れ動くような地動を記録するためには、それより長い固有周期を持った地震計が必要になる。

たとえば、十秒の周期の地動を記録するには、十秒以上の固有周期を持った地震計が必要である。

これはちょうど、三十センチの物さしで三十センチぐらいの長さまでは正確に測れるが、十メートルもの長さをそれで測ることはできず、どうしても巻尺がいる、という事情に似ている。

しかし、先に述べたような単純な振子の原理で十秒の周期を得ることは、ほとんど実用に適さない。

なぜなら周期が十秒の振子には、長さ二五メートルのひもがいることになるからである。

そこで、小さい振子で長い固有周期が得られるようにさまざまな工夫がなされている。

もちろん固有周期の短い地震計は、短い周期の振動を測定するのに適しており、主として小さい規模の地震の測定に活躍している。

このように一個の地震計でなく、目的に応じて固有周期の違う、いく種類かの地震計を用いるほうが有利であることが多く、たいていの地震観測所に何台もの地震計が備えられているのは、そのためである。

このように、振子は地震の揺れに対して不動点の代用として有用だが、一方、重りはいったん揺れ出すと止まらないで揺れ続けるという欠点を持っている。

この欠点を避けるため、実用化されている地震計には不要な振動をおさえる制振器と呼ばれる装置がつけられている。

制振器には、シリコン油や空気の粘性を利用したもの、また、渦電流を利用したものがある。

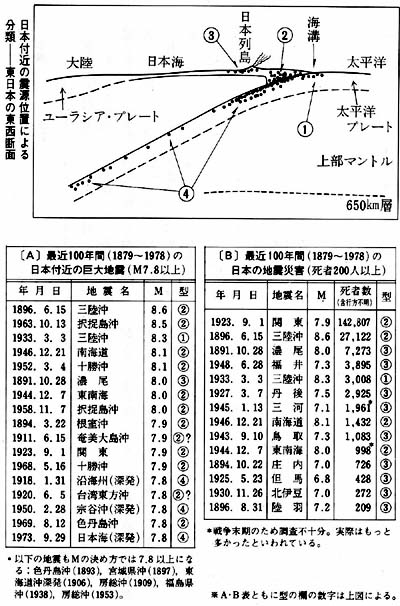

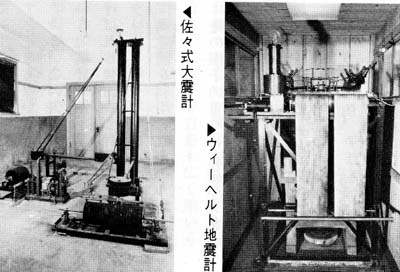

② メカニカルな地震計

先の振子の重りに直接ペンをつけ手の動きを記録すれば、ちょうど一倍の地震計ができたことになる。

しかし、大地の小さな動きを記録するには、これでは物足りない。

そこで、重りから長い腕を出し、その先端にペンを取りつけたり、テコを間に入れたりする機械的な拡大装置を取りつけるのは最も簡単な方法であり、古い地震計ではこの方法が多く用いられていた。

106

しかしこの方法では、テコの支点部や記録紙とペン先の間の摩擦に打ちかつために、重りの重量を大きくしなければならない。

結局、倍率を高めるためにはそれだけ重い地震計が必要になり、二〇〇キロ、ときには一トンもある大きい重りが使用される。

それでも、この機械的方法で拡大できるのは、せいぜい数百倍止まりである。

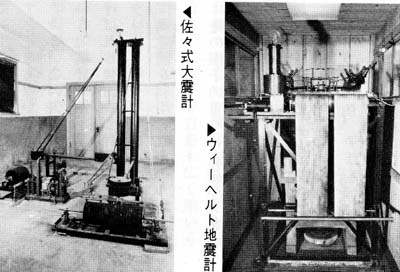

この型の代表的なものとしてウィーヘルト地震計があげられる。

この地震計の固有周期は約五~十秒で、八〇~一五〇倍の倍率を持っている。

拡大装置や、ペッ先の摩擦を減少させるためのすぐれた工夫が随所に見られる。

この地震計は、かなり広い周期範囲にわたり忠実な特性を持っているので、近い地震から遠い大地震まで正確に記録し、過去数十年間、地震計の花形選手の座を保った。

しかし振子が大きいことと、複雑な機械装置を正常な状態に保ち続けるのがむずかしいため、今では気象庁をはじめほとんどが、取り扱いの簡単な、新しい型の地震計に取り換えてしまった。

高槻市の阿武山にある京都大学の地震観測所では、近代的な地震計と並んで、いまだに多くのメカニカルな地震計が現役として毎日活躍している。 |

|

たとえば佐々式大震計は、水平に動く振子の先にペンをつけた最も簡単な拡大装置を持っているから、倍率はわずかに一二倍である。

しかし、振子の固有周期は三十秒もあるので、数センチにもおよぶ大きな地動を正確に記録し、過去、わが国で起きたいくつかの大地震の研究に役立っている。

③ 光を利用する

機械的なテコのかわりに、光のテコを利用した拡大装置があるこれは、振子に貼りつけた鏡に光を当て、その反射光を感光紙に記録する方法である。

機械的に拡大するものと違い、この装置にはペン先やテコの支点での摩擦がないので、軽い重りで比較的高い倍率を得ることができる。

しかし、一方では、暗室や写真処理が必要になり、手間がかかるので、現在、あまりこの方法は使われていない。

④ 電磁気を利用する

振子の動きを電気信号に換えると、もっとすぐれた機能が備わる。

振子の動きを知るにはそれにコイルを取りつけ、磁石の間で動くようにすればコイルに電圧が発生する。

このような地震計は電磁式地震計と呼ばれ、ガリチンにより実用化された。

ガリチン地震計は振子の固有周期が約十五秒もある上、振子につけたコイルの出力電圧を非常に長い固有周期二〇〇秒程度)の電流計につなぐので、全体として数秒から数十秒にもおよぶ土地の動きを描くことができる。

この型の地震計は大地震が比較的少ないヨーロッパで主に使われ、遠い国で起きた地震の観測に活躍してきた。

現在ではベニオフ型、プレス・ユーイング型など、すぐれた地震計が、世界各地に設置されている。

108

⑤ 微小地震をつかまえる

人体に感じないくらいの小さな地震の観測には高い倍率のものが必要であるが、これも電磁式地震計を使い、コイルの出力電圧を電気的に増幅して電流計につなぐことで実現できる。

微小な地震になるほど地面の揺れる周期が短くなるので、短周期ほど感度が高くなるよう設計される。

その結果、たとえば、十ヘルツの地動に対して、数万~数十万倍の感度を得ることは困難ではなくなった。

また、微小地震観測用には、持ち運びができるように、地震計をコンパクトに作ることも必要である。

小型の地震計を、小型増幅器とカセットテープレコーダーを組み合わせて、一人で背中にかついで観測に出かけられるように小さくまとめた、バックパックと呼ばれる地震計もある。

この他、耐水容器に入れ、海底に沈めて観測を行う海底地震計、地下構造を調査するための人工地震探査用の地震計、ビルや橋梁などの建造物が、強い地震のときどのように揺れるかを測定することを目的とした強震計など、みな、振子の原理を応用したものである。

⑥ 土地の歪(ひず)みを測る

地震の波は水面に起こる波紋のように(22頁参照)、土地を歪ませながら四方八方に広がり伝わってゆく。

今、水面で互いに近い所に浮かんでいる二枚の葉の動きを見ていると、それらが少しずつ違った運動をしていることがわかるはずである。

地震の波が伝わるときもこれとよく似たことが起こるが二点で動きに差ができるのは、その間の土地が歪んだことによるものである。

振子を使って不動点を作るかわりに、この歪みを測定することにより、振子とは違った地震計を作ることができ、このような地震計を歪み地震計という。

カリフォルニア工科大学のベニオフにより考案されたものは、長さ二十メートルもある棒の一端を固定し(A)、もう一方の端(B)がその下の土地に対してどのように動くかが、電磁気的に測定できるようになっている(右図参照)。

この地震計はいろいろな意味で振子式の地震計と違っている。

第一に、近い土地の二点の動きの差を測定するのだから、その出力がたいへん小さいことがあげられる。 |

|

その他、地震計の倍率が地震の波がやって来る方向や種類により違うことなどの欠点があるが、それを逆に利用して、波を種類別にしたり、その伝わる速さを求めたりすることにも使える。

しかし何よりも得がたいこの装置の特長は、振子式地震計ではとても測れない、長い周期の地震波をとらえることができることである。

棒の長さが温度で変化しないよう特別な金属が使われており、また観測は温度変化の少ない壕の中で行われる。

⑦ 土地の体積変化を測る

地震の波のうちある種類のものは、伝わるときに土地の体積を変化させてゆくことがわかっている。

この体積変化を検知する計器を堙込式体積歪計という。

ワシントンにあるカーネギー研究所のサックスが主になって開発したものが広く実用化されている(81頁参照)。

その原理はいたって簡単で、まず土地に一〇〇メートルぐらいの穴を掘り、ステンレスのパイプを埋める。

そして土地とパイプの間にセメントを流し込み、土地の圧力が正確にパイプに伝わるようにする。

パイプにシリコン油をいっぱい入れると、土地の圧力が高くなるような波が来たとき、シリコン油がパイプから絞り出されて液面を押し上げることになる。

そこでその液面の高さの変化を詳しく記録すると、これで一種の地震計ができたことになる。

この型の地震計はたいへん広い周波数範囲にわたり忠実な特性を持っていることがわかるが、それより、その構造からわかるように、土地に働いている圧力が忠実に記録されるため地震予知に対する有用性が重要視され、気象庁を中心に多くの地点で、地中の体積歪みが監視されている。

110

⑧ 地面は揺れ続けている

このような地震計が開発されてみると、地震が起こらなくても地面は常に振動していることがわかってきた。

それは近くを通る交通機関による振動や、風や雨などの自然現象、また遠く隔たった海岸に打ち寄せる波浪による振動などである。

泰然自若として動かないもののたとえに「大地」がよく引き合いに出されるが、小さな揺れに関する限りこれは本当ではない。

地震観測所が人里離れた山間僻地に造られ、岩盤に深い穴を掘って地震計が設置されるのは、そのような理由からである。

しかしこのような注意を払ってもなお、海の波浪による脈動は地震記録に飛び込んでくる。

シベリアにある観測所で、数千キロも離れた北極海沿岸における低気圧の動向を地震計によって推測することができると言われる。

もっとも、理想的な観測所ではこのような微動は数ミクロン(一ミクロンは一ミリの千分の一)程度のものであるが、それでも非常に遠い地震や、近くのごく微小な地震を記録する際には妨げになる。

このような微動の大きさは、地震計の性能よりも、観測所の地震を検知する能力の限界を強く規定してしまうことになる。

⑨ 複雑な地震の波

地球上の最大級の地震になると、三千秒という周期で地球全体を一気に振動させるような振動を含むことが知られている。

そうかと思うと、これとは反対にごく近くに起こった微小な地震を深い地下壕で記録した例は、二五〇~二〇〇ヘルツの高い周波数を含んでいることを示した。

このような振動周波数の領域は可聴周波数といわれる領域であり、音として聴くことができる。 |

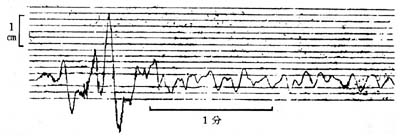

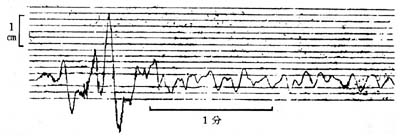

大地震の記録 阿武山地震観測所の大震計により福井地震(1948年、

マグニチュード7.3)を記録したもの。震源距離は146kmあった。

|

このように地震による地面の振動は、大きさにして数ミクロン~数センチ、周波数では、三〇〇~○・○○○三ヘルツという具合に、広範囲なものであることがわかってきた。

このように多種多様な地震波を正確に記録するため、地震観測所はいろいろな地震計を用意しなければならないのである。

⑩ 震源を求める

カタカタという地震の揺れを感じたら、すぐに時計の秒針を思い出し、一、二、三……と数えるとよい。

数え始めると不思議に落ち着きを取り戻すものである。大地震の際はまず落ち着くことだ。

たいていの場合、つぎにしばらくしてやや性質の違ったゆらゆらした振動がやってくるものである。

それまでに何秒経過したかがわかると、震源までのだいたいの距離を知ることができる。

この経過時間(秒)を八倍すると、震源までのおよその距離(キロ)が求められる。

たとえば、経過時間が十秒であれば、震源は約八十キロほどの所にあるということである。

先にカタカタと表現したのはP波と呼ばれる波、ゆらゆらとしたのはS波と呼ばれる波で、この二つの波はいろいろな違いがある。

112

実はこの二つの波は同時に震源を出発するのだが、その伝わる速さが違うため距離とともに両者の到達時刻に差が出てくる。

先に述べたのはこの時間差を利用して震源までの距離を逆算する方法であった。

しかしこの方法で一か所の時間差をいかに正確に測っても、震源までの距離がわかるだけである。

震源の位置を決めるためには、少なくとも三か所でこれと同じ作業を行わなければならない。

後からくるS波は、先に到着しているP波などに乱されて読み取りにくいものである。

これを避けるため、P波の時刻だけを使って震源を探すこともできる。

この場合、少なくとも五か所でP波の到着時刻を読み取れば、地震の震源位置と発生時刻とを求めることができる。

⑪ 地震計のネットワーク

地震の起こった場所や時刻をより正確に求めるには、もっとたくさんの地震計のネットワークを作り、それらの読み取り値を総合する必要がある。

現に、気象庁の管轄する地震観測所は、すべてそのネットワークを形作り、比較的大きい地震の震源を可能な限りに求めている。

また各大学は、もっと小さい地震を対象にして独白のネットワークを展開している。

世界標準地震計網(WWSSN)は、世界的規模を持つ観測ネットワークの一つである。

ここでは同一規格の地震計で観測され、世界中から集められた記録が一定の手順で読み取られ処理されて、世界中に提供されるようになっている。

⑫ 時計の精度

微小地震の観測では、震源の位置を数百メートルの精度で決めねばならないことがある。

これは五万分の一の地図で、一センチほどの大きさで震源を描くことに相当する。

このような高精度を得るには、狭い範囲に観測点を密集させることは言うまでもないが、各点の時計が、百分の一秒以上狂ってはいけない。

刻時の精度が悪い観測値がわずかでも入ると結果を大きく乱すことになる。

悪い観測値を除いて計算し直すと、震源が明瞭な線状に並んでいることがわかり、今までわからなかった小規模な断層の存在が確かめられたという例は多い。

このように地震観測では、地動を正確に記録するだけでなく、正しい時刻を保持することがいかに大切であるかがわかる。 |

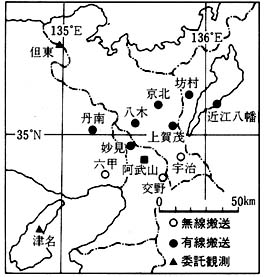

松代地震観測所で記録された超微小地震

100 mほど離れた3点で同時に記録したもの。

マグニチュードは-1.5程度である。タイムマークは1秒を示す。

|

近年、水晶の規則正しい振動をもとにした正確な時計が作られているが、それでも常に百分の一秒の精度を保つことは並大抵のことではない。

ラジオの時報や標準電波(JJY)などを使って自動較正を行ったり、水晶片を恒温槽に入れて正しい振動数を保つなど、時計の狂いを最小限におさえる努力は、常時怠ることはできない。

⑬ テレメーター観測

微小地震観測ネットワークのように、密集して展開した観測点にそれぞれ別の時計を配置し、地面の動きを個々に記録するのは非常に能率の悪いやり方である。

この方法では各観測点から記録を集め、読み取り処理を終えるまで多くの時間と労力を費やし、緊急時の情報収集に手間どることが多い。

この難点を解決するため、地震計からの信号を電波や電話線にのせて一か所に集中記録する。

このような観測網をテレメーター・ネットワークと呼び、微小地震観測に取り入れられ大きな成果を上げつつある。

ここでは共通の時計に基づいてすべての記録を読み取ることができるので、精度が格段に向上し、従来行ってきた多くの時計の保守、記録の収集、読み取り処理などに要した時間と労力が省けるようになった。

しかし最大の利点は時々刻々の地震活動の情報をすぐ知ることができるようになったことである。 |

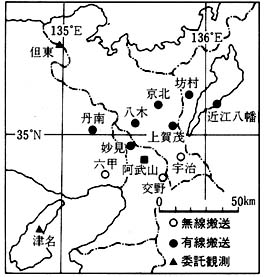

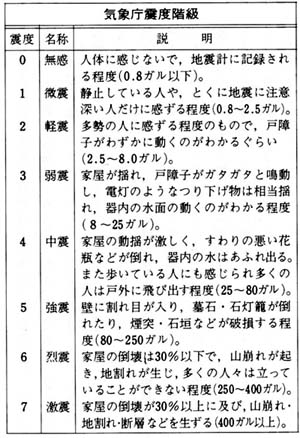

テレメーター観測の記録例

記録を一枚のチャートに集中すると、

読み取り精度が向上する。

|

阿武山および衛星観測点配置図

|

⑭ コンピューターで地震を探す

地震計の出力が電気信号に交換され、テレメーター装置で一か所に集中されるようになると、つぎはコンピューターを使い自動的に地震を拾い上げ、震源を求めるなどの処理を即時にすませ必要情報を書き出す、いわゆるオンライン自動処理方式がクローズアップされる。

今、もし地面が揺れ始めた時刻、揺れが継続した時間などが、各点の記録について正確に読み取れれば、震源位置、マグニチュードなど必要な震源に関する情報はすぐ求まる。

このような読み取り処理の手順をコンピューターに教えておけば、わずかな時間で正確な情報を提供してくれるはずである。

しかし、このような自動処理システムは、今のところどんな地震に対しても常にうまく作動するとは限らない。

前に述べたように、地面は地震でなくても揺れ続けているからである。

雑微動が地震の波形を乱し、間違ったデータが入ると、コンピューターは誤りを犯す。

地震の波形を知っている人間は、多少のノイズが混入しても簡単に地震を識別することができるが、機械ではそうはいかない。

これは、雑踏の中で人を探し出す作業に似ている。コンピューターに他人と区別できるよう、ある人の特徴を覚え込ますのはむずかしい。

現在のところ、この両者の長所を採り、識別作業はオペレータが指示し、後の処理はコンピューターにさせる半自動方式が多く用いられている。

⑮ 都会での地震観測

地震観測所が地震を検知する能力は、主に地震観測所のある場所の、雑微動の大きさで規定されてしまう。

したがって、山間僻地が地震観測のための適地として選ばれることが多い。

都市周辺の開発に伴って、地震観測は静かな山地へ逃げの一手であるが、大都市周辺に起こる地震の活動を監視するには、何とかして都会の雑微動から逃れる工夫をする必要がある。

このために、深い穴を掘って、その底に地震計を埋設する方法がとられる。

それは、一般に地中では、雑微動が深さとともに急に減るからである。

今後、都会での地震観測の必要は、ますます多くなるものと思われる。

116

三、地震活動 top

一九七八年(昭和53)の一年間に、気象庁によって震源位置やマグニチュードM(マグニチュードを表すために、記号Mが使われることが多い)が求められた日本付近の地震は二千回に達した。

この年の最大の地震は、択捉(エトロフ)島付近のM七・七、二番目は東海道南方沖の海底下四四〇キロの深さに起こったM七・六、次いで宮城県沖地震のM七・四、択捉島沖のM七・三、伊豆大島近海地震のM七・○と続く。

大学などの観測網によって観測された微小地震は、さらに数多い。

世界各地の観測データは、英国バークシャーにある国際地震センター(ISC)に集められて処理されるが、一年間に一万五千回ぐらいの地震の震源とMが決められている。

時代によってデータの質、量に変遷があるのはやむを得ないが、長年にわたり蓄積されたこのような地震資料によって、各地域の地震活動の状況とその特徴が、かなりの程度まで明らかにされている。

そのことについて述べる前に、まずいくつかの用語の解説をしよう。

① 震源と震源域

地震は地球内部の岩の破壊である。

この破壊は大局的に見れば断層という一つ震源の面を境に、両側の岩盤がずれ動くような形で起こる。

地震のとき破壊した領域を震源域という。大きな地震では震源域は数十~数百キロにおよぶ。

地震波の観測から求められる震源は破壊が最初に発生した点で、震源域の中心というより、むしろその縁に近いことが多い。

震源の深さは地表付近から七〇〇キロまでいろいろなものがある。震源の真上の地表の点を震央という。

震源地とは震央の地名である。伊豆大島近海地震の震源は伊豆半島と大島の中間、大島寄りの海底であった。

被害が大島よりも伊豆半島で大きかったのは、震源域(断層)が西に延び、半島中部まで達していたためである。

宮城県沖地震も震央は金華山の東南東五十冫の沖合いであるが、震源域は金華山の近くまでおよんでいた。

このように大地震では、起こった場所を震源という「点」で代表させるのは具合が悪い。

広がりを持った震源域を考えるぺきである。

震源域は、余震の震源分布、地震に伴った地殻変動、津波の波源、各地の地震計の記録波形などから推定される。

日本史上最大といわれる一七〇七年(宝永4)の宝永地震について、古文書にある津波、海岸の隆起・沈降、各地の震動の強さなどの記録を現代の地震学の知識に照らして考察すると、その震源域は、御前崎付近から東海道・紀伊半島・四国の沖合いに延び、六〇〇キロぐらいはあったものと思われる。

理科年表に載っているこの地震の震央は潮岬沖だが、もし当時、地震計による観測が行われていたなら、震央は駿河湾口、あるいは高知沖に決まったかも知れない。

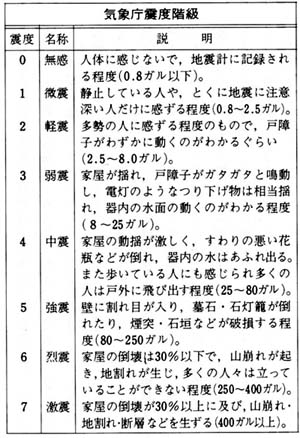

② 震度とマグニチュード

ある地点の地震動の強さを震度という。これはその地震の全体としての大きさを表すマグニチュードとは違う。

震度とマグニチュードは数値が似ていることもあり混同されやすいので注意を要する。

震度六ならばその場所では大被害が生じる。

M六・〇の地震は、条件が悪ければ震央付近でかなりの被害が出ることもあるが、海底に起これば誰にも感じられずにすんでしまうこともある。

震度は、日本では○→七までの八階級のもの(次頁参照)が使われているが、外国では一→十二までの十二階級のものを使うことが多い。

気象庁から発表される各地の震度は、気象台・測候所の観測当番の職員が、揺れの感覚や周囲の物体・建物などの状況を見て、左の表によって判定したものである。

地震計の記録によって決めたものではない。震度は地震動の振幅とはあまり関係がない。

遠い大地震のとき、地面が何十秒という周期で士いぐらい動いても全く感覚はない。

しかし、近い地震で周期が短いと、○・一ミリ振れても揺れを感じる。

震度と最も関係の深い物理量は、地震動の加速度である。

表にはガル(cm/S*S)単位で表した加速度が示されているが、震度と加速度が完全に対応するわけではなく、だいたいの目安を与えているに過ぎない。

同じ加速度の地震動でも揺れている時間が長ければその影響は大きくなるし、揺れの周期によって影響を受けやすい対象が違ってくる。

地震動のような複雑な現象の「強さ」を、器械が示す一つの数値で表すことには無理な面がある。 |

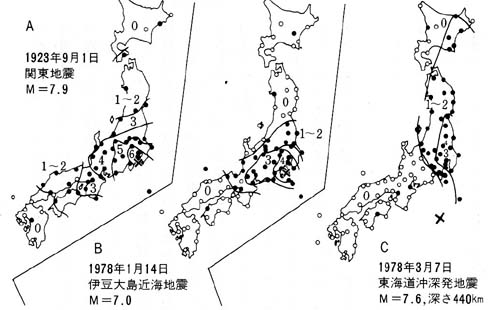

|

いろいろなことを勘案して人が判定した値のほうが、多少の個人差はあるにしても実際的である。

マグニチュードは、四十年ほど前にアメリカの地震学者が提案したものが基になっているが、現在、気象庁の発表や外電などで報ぜられるMの値は当初のものとやや異なり、周期約二十秒の表面波の振幅によって求める「表面波マグニチュード」に由来するものである。

気象庁では日本の地震計が記録する地震波(表面波とは隕らない)の振幅から「表面波マグニチュード」に相当するものを求めている。

ISCではこれとは別系統の「実体波マグニチュード」を使っている。一口にマグニチュードと言っても、少しずつ性格の違ういろいろなものがあり、同じ地震でも用いた方式やデータにより、やや異なる値となる。

同じ地域に起こった同じタイプの地震について、同じ観測網によるデータを用い、同じ方法によって決めれば〇・一の差でも有意であろうが、そうでない場合はMが〇・五ぐらい違っていても、一方が他方より大きいとは必ずしも言えない。

そもそも地震の「大きさ」を一つの数値で表すことに問題があるので、たとえば、大きい断層がゆっくりと大きくずれるような地震と、それよりも小さい断層が急にすべる地震では、同じ震央距離悩おける震度は後者のほうが大きいが、地殻変動は前者のほうが大きく、海底の浅い地震では大きな津波が発生する。

この場合、どちらの地震が大きいとみるかは一概には言えない。

これまでM約八・六以上の地震は起こらないと言われてきた。

最近の考えでは、これはたとえば十勁以上の物をのせるとつかえてしまう秤を持っていて「十キログラム以上の物は存在しない」と言っているようなものである。

実体波マグニチュードはM六強で、表面波マグニチュードでもM八・三程度で飽和してしまう。

これを避けるため「地震モーメント」(143頁参照)に基づくマグニチュードが提案された。

このスケールによると、一九六〇年(昭和35)のチリ地震(日本に大津波が来た)はM九・五、一九六四年(昭和39)のアラスカ地震はM九・二、一九五七年(昭和32)のアリューシャン地震はM九・一……となる。

M八・三程度以下では、新しいスケールは従来の表面波マグニチュードとほぼ一致する。

このようにいろいろ問題はあるが、平均的に見れば、Mの大きい地震ほど震源域の大きさも大きく、震度の大きい地域が広範囲におよぶと言える(上図参照)。

震源域の直径はM八・〇の地震で1002二〇〇キ緊Mが二だけ小さくなると十分の一になる。

したがってM六・〇で十~二十キロ、M四・〇で一~二キロ……となる。

一方、地震のエネルギーはM八・〇の地震で六×102エルグ程度(二十メガトンの水爆に相当)で、Mが二下回るごとに子分の一になるから、M六・〇で二十キロトンの原爆程度となる。

以上のことから数学好きの読者ならば「震源域の単位体積あたりのエネルギーは、地震の大きさMによらず一定である」ことを証明するのは容易であろう。 |

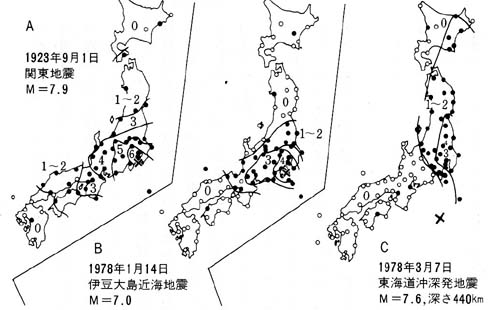

震度分布図 ●は震度1以上、○は震度0の観測点。

深発地震Cには異常震域がm要られる。

|

③ 前震・本震・余震

地震には群をなして起こる傾向がある。

一つの群のうち一つだけとくに大きいものがあればそれを本震といい、本震よりも前に起こったものを前震、後に起こったものを余震という。

本震と呼べるような地震を含まない地震群が群発地震である。

震源が浅い大地震には必ず余震があるが、前震は認められないことが多い。

余震は大きいものでも本震よりMが一~二ぐらい小さいのが普通であるから「余震は本震より小さいから心配はない」といちおう言える。

しかし、ときには本震と同程度の地震が続発することもあるし、本震と思っていた地震がさらに大きい地震の前震であることもまれにはある。

本震の震源域の隣にかなり大きい地震が続発することもある。

伊豆大島近海地震の翌朝、M五・七の地震が本震の震源域の西端付近に起こった。

このとき、その付近では本震よりも大きな被害が出ている。

余震の発生率は本震からの経過時間の一・〇~一・五乗に反比例して減少していくので、大地震でも、本震から数か月も経てば一般の人にはほとんど気にならない程度になる。

最大の余震は本震から数日以内に起こることが多いが、しかし本震が大きいほど遅れて大きな余震が起こることがあるので、一か月ぐらいは警戒が必要である。

前震は本震が起こってはじめて前震だったことがわかるので、本震の前に、来るべき大地震の前震であることを見分けるのはむずかしい。

④ 地震の起こる場所

地震がなぜ限られた地域に起こるかは、プレートテクトニクスと関連づけて説明されているが、地震が起こり得る条件が備わった場所は、地球内のごく限られた部分でしかない。

日本のような島弧地帯では右図に示すように、海のプレートが、列島と縁海(日本海のような海)をのせた大陸プレー卜の下に潜り込んでいる。

124

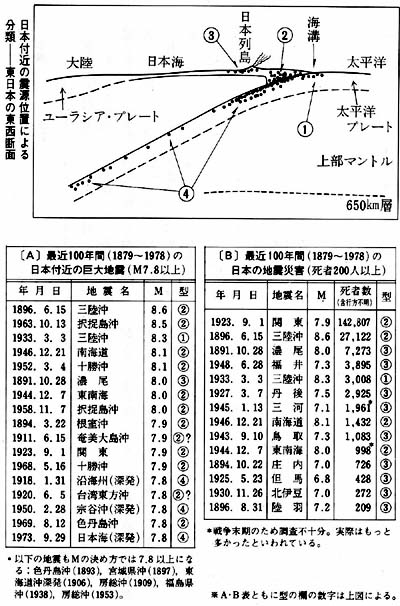

このような地域に起こる地震は、図に示すように大別して四つの型に分けられる。

①海溝付近からそのやや外側の海のプレート上面付近に起こる地震

▽活動度はあまり高くないが、ときに一九三三年(昭和8)の三陸沖地震のように、M八を超える巨大地震もある。

②海溝の内側、海のプレートと大陸プレートの境界、またはその付近に起こる地震▽活動度が高く、122頁表Aの巨大地震にはこの例が多い。

③列島中軸の火山列の周辺からその内側の地殻上層に起こる地震

▽②に比べると活動度は低いが、震源が内陸のためM七級でも大災害を生じる。表Bの地震災害にはこの型によるものが多い。

④潜り込んだプレートの内部、その上面付近に起こる深い地震

▽深発地震面と呼ばれる一つの傾いた面に沿って分布する。

M八を超えるものはまずないが、表Aにもあるように場所により、かなり大きいものが起こる。

深発地震面が深さ二〇〇キロぐらいまでの所で三〇キロはどの間隔で二枚に分かれている地方がある。

とくに東北地方ではこの分離がきわめて明瞭である。 |

|

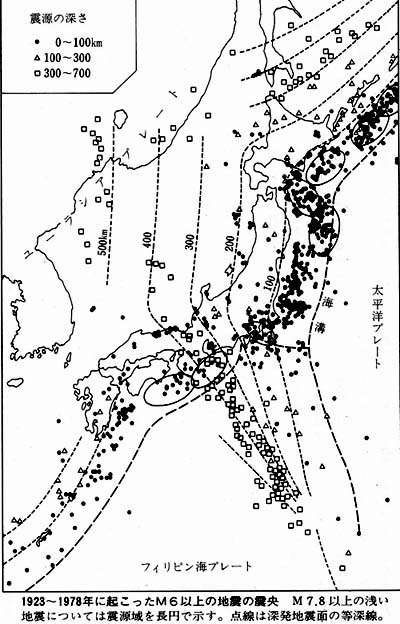

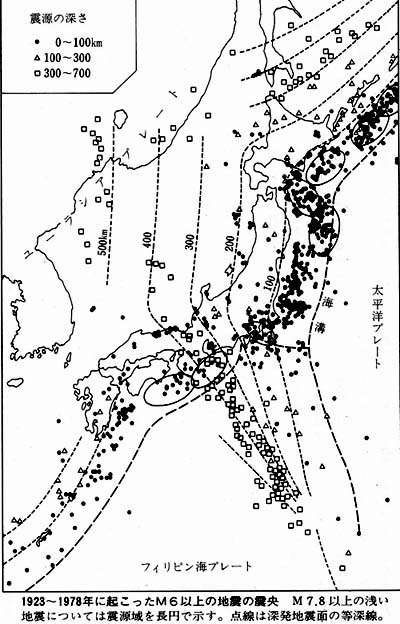

右図は、一九二三年(大正12。関東大地震の年)以降、日本付近に起こったM六・〇以上の地震の震央を示すが、M七・八以上の浅い地震は震源域をだ円で表した。

図にはさらに深発地震面の等深線を破線で記してある。

この等深線は最近十年間に起こった千回以上の深発地震の震源データに基づいて描いたもので、潜り込んだプレートの形状を表しているとみてよい。

深発地震が起こる所には潜り込んだプレートが確かに存在することは、地震波の観測からわかる。

地震波はプレート中を速いスピードでほとんど吸収されることなく伝わる。

地震波を光にたとえれば、プレートは透明なガラス板、周囲のマントルは半透明の水飴のようなものである。

120頁の図Cに見られる異常震域も、このような潜り込んだプレートによって説明される。

日本付近では太平洋プレートが千島海溝・日本海溝の所でアジアプレートの下に、伊豆-小笠原海溝の所でフィリピン海プレートの下に、またフィリピン海プレートが相模トラフ・南海トラフ・琉球海溝の所でアジアプレートの下に潜り込む。

日本の地震活動の大勢はこれらのプレートの相対運動に関連づけて理解できる。

関東地方では地震の起こり方が複雑だが、これは前記三つのプレートが関連しているからである。

小地震までを含めた震源の分布図を見ると、狭い地域に多数の地震が集中したり、地震発生域の間に地震の起こらない領域が介在するなど複雑なパターンが現れている。

地震が集中する領域も、たまたま群発地震が起こりその震源が示されている場合もあるが、長年にわたりほぼ定常的に活動が続いている領域もある。

これらは〝地震の巣”と言われることがある。

たとえば関東地方では、茨城県南西部の深さ四十?七十冫の所や、千葉県中西部の深さ七十諺あたりなどは小地震が頻繁に起こり、何十年かの間にはM六?七の地震も起こって小被害が出ている。 |

|

⑤ 活断層

先述した③の型の地震の震源の深さは○~十五キロ程度だから、大地震になると破壊は地表におよび、断層が目撃されることが多い。

表B中の③の型の地震はすぺて断層が出現している(福井地震だけは福井平野の厚い沖積層のため岩盤の見事な食いちがいは見えなかった)。

このような地震断層は無傷の地殻が初めて破壊して生じたのではなく、前からある断層が動いたものである。

一回の地震で三メートルずれ、千年に一回の割で繰り返すとすれば、十万年経てば三〇〇メートル食違うことになる。

このように最近の地質時代に繰り返し動いた形跡があり、今後も動くであろうと思われる断層が活断層である。

126

十万年で三〇〇メートル(年平均三ミリ)ぐらいの速さで動いている活断層は航空写真や地形図を見てもわかるが、もっと遅いものが多く、遅いものほど発見しにくい。

表Bで濃尾地震を起こした根尾谷断層系や北伊豆地震を起こした丹那断層は、平均速度が年に数ミリの速い活断層(A級という)だが、他の③の型の地震の多くは速さが一桁も二桁も遅い(B級・C級という)活断層から発生している。

活断層の近くに住んでいるからといってむやみに心配する必要はないが、大きな活断層の近くに重要な施設を建設するときなどには、慎重に調査する必要があろう。

⑥ 空白域

ある地方にある期間に発生した、あるM以上の地震の震源域(小さい地震は震央を示す点でよい)を記入した地図を見ると、地震が起こってもよい地域であるのに地震が起こっていない空白域が見られることがある。

空白域が注目されるのは、それが近い将来、大地震が起こるかも知れないとみられるからで、空白域全体が震源域になるとすれば、その寸法から来たるべき地震のMが予測できる。

しかし、空白域の現れ方は調べた期間や用いた地震の大きさ(M八級の巨大地震の震源域のみに注目しているのか、M四~五程度の小地震まで含めているのかなど)にもより、空白域は危険、他の所は安全だとは一概には言えない。

空白域の中には単に前回の地震から相当の年月が経ち、余震活動も絶えたことを意味するだけの所もあろうし、近い将来起こる大地震の前兆現象として出現したのもあろう。

⑦ 地震相互の関連性

かなり離れた二つの地域の地震活動に関連がみられるとか、ある地方では地震の発生場所が時とともに系統的に移動してゆくとかいくつかの例が指摘されている。

しかしある時期はそうみえても、今後も必ずそうなるだろうと言えるほど十分な根拠のあるものは少ない。

かなりはっきりしているのは、海溝(トラフ)に近い前記①または②の型の巨大地震の前十~数十年と、その後数年~十年間は、その内側の③の型の地震活動が高くなるという傾向である。

また、①または②の型の大地震と、④の型の深い地震の間にも相関があるようである。

⑧ 地震の起こるとき

地震は統計的に見ると一日のどの時間にも、一年のどの月にもまんぺんなく起こり、とくにいつが多いというようなことはない。

ある種のデータによると、たとえば一日のうちでは夜半にやや多いとか、一年のうちでは春と秋が多いとかが見られることもあるが、本当にそうなのかデータの取り方や統計的な扱い方に問題があるのか不明なことが多い。

地震の発生と他の現象、たとえば月齢・潮汐・気象とかの関係についても同様である。

⑨ 地震の繰り返し

地震の周期性が議論になることがある。

もし一定の間隔で地震が起こりやすい期間とそうでない期間が繰り返すのならば周期性があると言えようが、それらのことが確認された地域はない。

しかし同じ場所を震源域とする大地震が、ある間隔を置いて繰り返し起こることは地震の原因からも当然予想される。

ただその間隔は一定ではない。千年に十回大地震があったからといって百年周期というのはまずい。

ときには八十年、ときには一五〇年の間隔という起こり方をしている。

このように間欠的に地震が発生している例には、まず東海沖から四国沖までの海底があげられる。

128

フィリピン海プレートの潜り込みにともなって②の型の巨大地震が一〇〇~二〇〇年の間隔で繰り返し発生している。

といっても、いつも同じ震源域から同じ大きさの地震が発生しているわけではない。

前述した一七〇七年(宝永4)の宝永地震のように、この地帯が一度に勳くこともあれば、一八五四年(安政1)の安政地震のように一日置いて東と西の部分に分かれて勳くこともある。

近年では一九四四年(昭和19)の東南海地震と、一九四六年(昭和21)の南海道地震でかなりの部分が動いたが、東海地方の一部は残っている。

地震の性質も同じではない。一六○五年(慶長9)の慶長地震と一四九八年(明応7)の明応地震では、東海地方では地震動はそれほど強くなかったようだが、巨大な津波に見舞われた。

震源域の形や位置がやや異なったのか、あるいは断層運動の性質が違っていたのかも知れない。

一九二一二年(大正12)の関東大地震は史上最大の災害をもたらしたが、その一サイクル前の大地震は一七〇三年(元禄16)の元禄地震である。

このほうが地震としてはひと回り大きかった。しかしそのもう一つ前の大地震は歴史上知られていない。

八一八年(弘仁9)に関東に大地震があったが、これが関東大地震タイプなのかどうか確定できない。

いずれにしても関東大地震と同じ震源域(相模トラフ北部)からM八級の大地震が起こるのは、まだしばらく先のことと考えてよいだろう。

しかしこれを「東京は当分大地震の心配がない」と誤解しては困る。M七級の地震ならば東京直下にも起こらないという保証はない。

相模湾の西部、小田原周辺ではM六~七程度の地震が、平均七十年ぐらいの間隔で起こっているようにもみえる。

一九七八年(昭和53)に宮城県沖地震が起こった地域も、三十~四十年ぐらいの間隔でM七・四程度の地震が繰り返していた。

しかし以前の地震(一八九七、一九三六年など)のときは今回のような現代型の災害はなかった。

内陸の活断層から発生する③の型の地震では間隔は短くても千年程度である。

もっと短い間隔で大地震があった地域もあるが、これは近くの別の断層、あるいは同じ断層でも別の部分が動いたものであろう。

したがって数百年以上前に大地震があった地域、あるいは歴史上大地震が知られていない地域がむしろ心配である。

⑩ 地震の大きさと頻度の関係

大きい地震ほど数が少ないことはよく知られている。

一般にMが一下がるごとに、そのM以上の地震の発生数は六~十倍ぐらいの割で増える。

日本付近(123頁の図の範囲)の浅い地震は、一年あたりM六以上が約十回、M五以上が約百回……という割合で発生している。

Mが一下がるごとに何倍増えるかという数の対数をb値というが、日本付近の浅い地震の平均的b値は約一・〇である。

b値は、地震の起こる場所の構造や、そこに働く応力などによって異なる値をとるものと考えられている。

⑪ 徼小地震

Mが三以下の地震を微小地震というが、その数はきわめて多い。

もし123頁の図の範囲内のM0以上の地震がもれなく観測できれば、地震の発生は一年間に一千万回近くに達するかも知れない。

M0あるいはマイナス一というようなきわめて小さい地震は、ごく限られた条件のよい場所でなければ観測できないが、観測できる所では、やはり前記の法則にしたがって小さいものほど数多く発生している。

Mがマイナス二の地震は、震源域が畳一枚ぐらいの大きさ、エネルギーはM八の地震の一億分の一のそのまた一千万分の一である。

このような小さい地震も、やはり地球内部の応力や構造を反映して起こっている、一人前の地震なのである。

top

**************************************** |