|

****************************************

Index 写真頁(その一 その二 その三) 解説(その四 その五)

地震の科学解説(その五)

四、地震とは何か

①地震と断層

②地震は繰り返す

③地震発生による地殻の歪み

④細長い断層の形

⑤上

部地殻・下部地殻

⑥歪み続ける下部地殻

⑦粘土と顫/断層の種類と地形

⑧津波

⑨点震源モデル

⑩偶力

⑪もっと現実的な地震のモデル

⑫断層モデル

⑬マグニチ

ュードと地震モーメント |

五、地震予知

①地震の繰り返しを利用する

②身の周りの変化

③広範囲にまたがる地震の前ぶれ

④

断層のウォーミングアップ

⑤社会と地震予知情報 |

六、わが家の耐震 |

130

四、地震とは何か top

地震は、地下に突然切れ目が発生し、その切れ目に沿って両側の岩盤が激しくずれ動く現象である。

地震学者はこの切れ目のことを断層と呼んでいるが、それは一般の人が持つ「断層」のイメージとは多少異なるにちがいない。

普通、断層といえば地質学の教科書でおなじみの地質図を思い浮かぺ、地層が断層面を境にして互いに食い違っている状態が連想されるからである。

ここではまず、こうした地質学的な断層と地震学者の考える断層とが実は同じものだということを解説し、そのあとで、この結論がどのようにして導かれたかを説明することにしよう。

① 地震と断層

日本には無数の断層がある。

その中で十万~百万年ぐらい前から現在に至るまで活動し続けてきていると思われる断層は活断層と呼ばれる。

九州から四国・紀伊半島を東西に横断する中央構造線は、世界でも第一級の活断層である(51頁参照)。

活断層とはいっても、断層面に沿っていつでも活動が起こっているわけではない。

むしろふだんはまったく死んだように見える断層が、ある時突然活動するという場合が圧倒的に多い。

その繰り返しの間隔は、日本の内陸部では一度活動が起こったらつぎに同じ個所で活動が起こるのは、大雑把には千年以上後という見当である。

またこのとき、活動の速さは断層の休止期間に比ぺて桁違いに速く、一回の活動のすべてが完了するのに長くとも一分はかからない。

地震とは、この急激な断層の活動に伴う振動が地表に到達する現象にはかならないことがわかってきた。

このことから考えると、地震を理解するためにはまず、断層運動を理解することが大切であることがわかる。

そこで、断層運動とはどんなことかということを少し詳しく説明することにしよう。

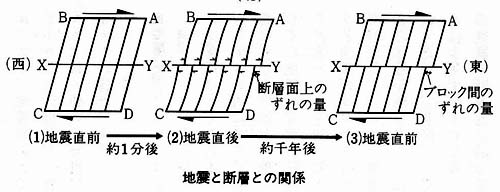

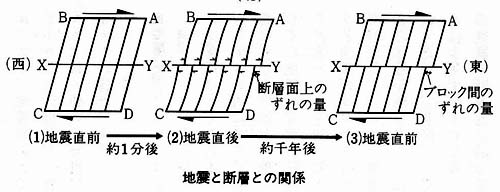

右図において、紙面を地表面と考え、XYを断層面と地表面の交線、たとえば四国を東西に走る中央構造線としよう。

ABCDは断層を囲む大きなブロックで、たとえば中国・四国地方全体と考えればよい。

断層面を境に、北側と南側のブロックとは断層面に塗られた強力ボンドで互いに固くくっついているとする。

ブロックにはプレートテクトニクス(70頁参照)による力が働き、そのためAB面は東に、CD面は西にゆっくり動いているとする。 |

p131

|

それに伴ってブロックは剛のようにして歪んでゆく。歪んだブロックには弾性的に歪みのない状態に戻ろうとするエネルギーが貯えられてゆく。

歪みが大きくなればなるほど。もとに戻ろうとする力もまた大きくなる。やがて戻ろうとする力がボンドの接着力を上回るや、断層面に沿って破壊が起こり、相対する壁は激しい勢いで互いにずれ合う。

この急激なずれ運動により、長い間かかって蓄積されてきた歪みの一部が瞬時に解消される。

この現象をわれわれは地震と呼ぶのである。(1)および(2)は、それぞれ地震の直前・直後の状態を示す図だが、両者を比ぺると、地震のあとでは地盤が断層面に沿って小さな矢印部分だけ食い違っていることがわかる。

44・45頁の写真は、こうしたずれ運動の生々しい傷跡である。

132

② 地震は繰り返す

地震が起こった後、ボンドはもとの接着力を取り戻し、ブロックは再びゆっくりと歪み出す。

そして歪みが進行して(3)の段階までくると、ブロックの歪み状態は再び剛と同じ状態になっている。

つまり(3)もまた地震の寸前の状態を表しているのである。

ただ(3)と(1)を比ぺると、断層の北側のブロックと南側のブロックとが互いに小さな矢印の分だけずれているのが異なる点である。

結局(1)(2)(3)の状態を繰り返すたびに、つまり地震を繰り返すたびに、北側のブロックと南側のブロックとは少しずつずれてゆくことになる。

仮に一回の地震で断層面に沿って五メートルのずれが生じるとすれば、二〇〇回地震が繰り返されることにより、ずれの量は一諺にもなる。

このようにずれていったブロック間の境目は、断層地形として航空写真や人工衛星写真からも明瞭に判別できる。

50頁の石廊崎断層や51頁の中央構造線などは、地質学的な意味での断層地形の典型的な例であるが、これは同時に、永い歴史を通じて地震を起こしてきた地殼のきずあとでもある。

③ 断層発生による地殻の歪み

地震の前、震源域周辺の地域で、精密な三角測量や三辺測量が行われていれば、地震後もう一度測量をやり直すことによって、地震のために起こった水平変動を知ることができる。

さらに水準測量から、上下変動も知ることができる。

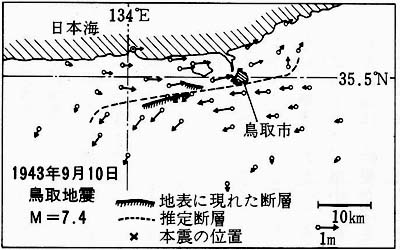

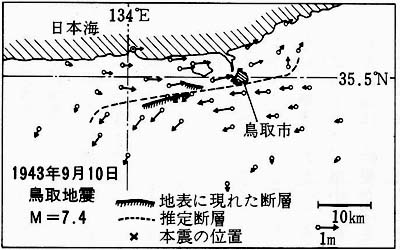

右図には一九四三年(昭和18)の鳥取地震(マグニチュード七・四)に伴った地震時の水平変動の大きさと方向を矢印で示してある。

地震学的に見積られた地下の断層の位置は点線で表してあるが、その長さは三十~四十キロもある。

地震後、断層の北側の各地点は地震前に比ぺで東に移動し、逆に南側の地点は西に移動しているのがわかる。

移動量は北・南側とも断層に近い所で約一メートル、断層から遠ざかるにつれてだんだん小さくなる。

この傾向を逆にたどってゆくと、断層上では、地震に伴い約二・五メートルのずれが生じたことを推定することができるのである。 |

鳥取地震のときの水平変動(金森、1972年より)

|

④ 細長い断層の形

図を見ると、水平変動の量は断層に直角、つまり、南北方向に遠ざかった場合、二十キロも離れるとほとんどゼロになってしまっている。

同じことが他の内陸の大地震の場合にも見られ、一九二七年(昭和2)の北丹後地震二九三〇年(昭和5)の北伊豆地震、一九四八年(昭和23)の福井地震、あるいは最近では、一九七四年(昭和49)の伊豆半島沖地震など、いずれも断層から十五~二十キロも遠ざかれば、地面の変動はごく小さなものになっている。

こうした事実は、断層の長さがどんなに長くても、その幅は、深さ方向にせいぜい十五キロ程度でしかないことを示している。

日本の地殻の厚さは約三十キロあるが、地震に伴ってできる断層は、どうやらその上半分、つまり上部地殻に隕られ、断層面は地表に沿って細長くなる傾向にあるらしい。

134

⑤上部地殻・下部地殻

一方、最近全国で微小地震観測網が整備され、小さな地震の震源までが詳しく決まるようになってきた。

小さな地震は数多く起こるため、比較的短期の観測からでも能率よく震源分布の傾向をつかむことができるのである。

このようにして判明した微小地震分布のいちじるしい特徴として、地震が上部地殻に集中し、下部地殻やその下のマントルと呼ばれる部分にはぽとんど起こらないという事実がわかってきた。

このように、微小地震の深さの分布から得られた結論は、断層が深さ方向に短く、地表に沿って長く伸びる傾向とともに、地殻の性質が上下で違うという事実を示しているようである。

ただし、深発地震面(124頁参照)と呼ばれる、海溝側から大陸側へ潜り込む薄い層は例外である。

そこではマントル内六〇〇いでも地震が起ぎているからである。

72~73頁に、東北日本の地殻構造と、そこで起こっている微小地震の震源分布とを重ね合わせた図が出ているが、前述の特徴がよく現れている。

⑥ 歪(ひず)み続ける下部地殻

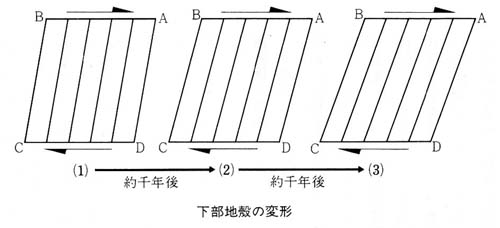

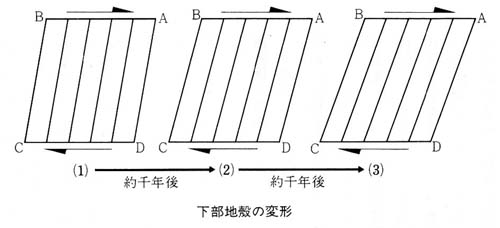

このことは、断層の説明として131頁の図に示した過程が、上部地殻だけに特有な現象であることを示している。

ただ地殻自体の厚さは約三十キロときわめて薄いものであるから、その上半分と下半分とで地殻を変形させようとして働いている力に、それほど違いがあるとは思えない。

そこで思い浮かぶのは下部地殻も上部地殻と同様に、多分どんどん変形しているのだが、変形のしかたが131頁の図の過程とは異なり、右図のようになっているというモデルである。 |

|

ここではブロックの周囲(AB面・CD面)の動きに応じて、ブロック全体がいくらでも歪んでゆける。

つまりブロック自体の性質として歪みがいくら大きくなっても弾性的な反発力は大きくならず、もともと働いていた力の作用でどんどん変形が進行することが考えられている。

⑦ 粘土と飴

前述したようすは、粘土に力を加えるといくらでも変形が進行するのと似ている。

実際、岩石に力を加えてみるとこのような変形のしかたをするものが多いし、温度や圧力が高くなるとそうした性質はどんな岩石にでも見られるようになる。

下部地殻はそんな性質を持っているらしい。

さらに深くなってその下のマントルになるとバ粘土というよりむしろ飴にたとえたほうがよいようである。

粘土は机の上に放置しておけばそのままの形を何か月も保てるが飴はそうはいかない。

とくに夏など長く放っておくと、自身の重みでいつのまにか机の上に流れ出してしまう。

これは粘土は時間が経っても自分の重みぐらいの力には耐えるだけの強度を持っているのに対し、飴は長時間経つと自分の重み程度のわずかな力を持ちこたえるだけの強度すら持つことができないことを示している。

その意味では飴は固体というより、粘つこい液体というのが適当である。

マントルも、そして上部地殻も、ひょっとすると非常に粘い液体と考えることができるかも知れない。

いずれにせよ、上部地殻の変形とより深い部分の変形とでは、131・135頁に図示したような違いがあると考えられる。

136

もっとも、上部地殻にも粘土や飴にたとえられるような非弾性的な変形が見られないわけではない。

とくに比較的軟らかい堆積物におおわれている地表付近ではそうした変形が目につく。

しかしこのような表層の変形には、上部地殻に起こる断層運動、つまり地震の発生によって進行しているものが多いから注意を要する。

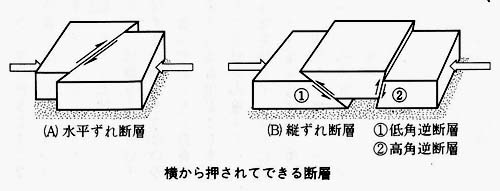

⑧ 断層の種類と地形

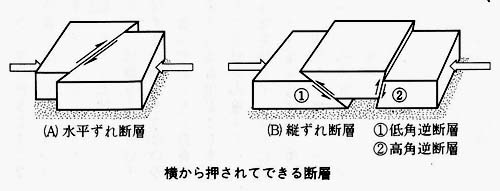

プレートテクトニクスによれば、日本はユーラシアプレートの最先端に位置し、太平洋プレートからの圧縮力にさらされている。

水平方向に押された日本の上部地殻に、主にどんな型の断層が生じるのかを例示しだのが右図である。

(A)はこれまでの説明のままの型で水平ずれ断層と呼ばれる。

(B)の二つの断層は、縦ずれ断層のうち逆断層と呼ばれるものである。 |

|

縦ずれ断層にはもう一種、正断層と呼ばれる型があり、それは水平方向に引っ張りの力が働いたときにできる。

逆断層では断層の上盤側が下盤側に対してのし上がる形の運動が起こり、正断層では逆の形の運動が起こる。

水平ずれ断層の場合、断層をはさむ両側のブロックは水平の位置にずれていく。

そのため断層を横切る山や谷が断層に沿ってだんだんずれていき、顕著な断層地形を作る(50・51頁参照)。

一方、縦ずれ断層の場合には断層面の片方側が隆起し、反対側か相対的に沈降することが起こる。

そのため内陸部では、こうした断層をはさんで一方は山、反対側は盆地となっていることがしばしばある。

こうした場合、地震は断層運動を通じて地形を作る主役を演じているのである。

山脈や大盆地、さらに深海底海溝という大地形ができるには、何百万年もの長い年月が必要なことはいうまでもない。

しかし、そのように長い年月をかけてできる、あるいはできつつある大地形も実は地質時代からの地震の繰り返しの結果によるものが多い。

⑨ 津波

縦ずれ断層の大地震が海底下に起きた場合には、津波の来襲に注意しなければならない。

なぜなら縦ずれ断層の発生は、海底に大きな垂直変動が生じたことを意味するからである。

地震に伴い海底が急にもり上がると隆起域では海水層全体が突然持ち上げられ、海面がふくらむことになる。

海底が急に沈降すると逆のことが起こり、海面に突然へこみが生ずる。

この海面のふくらみやへこみが波として伝播していく現象、それがとりも直さず津波である。

津波が伝わる速度は海の深さに関係するが、沖合では毎秒二〇〇メートルと思えばよい。地震波が地殻を伝播する速度が毎秒六キロだから、それよりはずっと遅い。

地震を感じてから大分経って津波が押し寄せるのは、地震波と津波の伝播速度の違いのためである。

気象庁が津波警報を出せるのも、津波が押し寄せる前に地震の波が到着し、それを通じて地震が海底下のどこに起きたかを確認できるからである。

日本付近の海底で発生する地震は、まず例外なく縦ずれ断層型(それもほとんどが逆断層型)であり、日本は常に津波の危険にさらされていると言ってよい(20頁参照)。

138

⑩ 点震源モデル

前節までは「地震=急激な断層運動」を前提として話を進めてきた。

しかしこのことは昔からわかっていたことではなく、今から二十年ぐらい前までは断層は地震の結果、地面が割れて作られるものだと思われたこともあったくらいである。

何しろ、地表にまで断層が顔を出す地震の数は限られている。

大部分の地震は、地下深く、あるいは海底下で起こり、地表での断層観察や測地測量は不可能なことが多い。

だからたまに地震に伴い断層が出現するからといって、それだけで「地震=断層運動」と結論することができないのは無理がらぬことである。

つぎにどうしてこのような結論が得られてきたかを説明しよう。

地震の際、震源で何事が起きたかは地震計に記録された地震波を解析することによって推定することができる。

その原理は厚い壁のこちら側の面の動きを詳しく見ていると、壁の向こう側の面に働いた力が推定できるということに似ている。

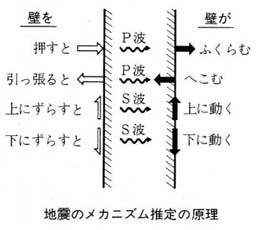

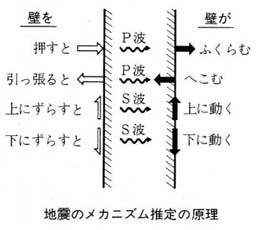

たとえば右図で、壁を左側の面から急に押せば右側の面は当然右にふくらみ、逆に引っ張れば左にへこむ。

これは壁の左側の面を押したり、あるいは引っ張ったりする力が、縦波(疎密波)の形で右側の面に伝わった結果である。

つぎに壁の左側の面を上ないし下にずらすと、右側の面は当然上ないし下に動かされる。

これは壁の左側の面のずりの動きが横波(ずり波)の形で右側の面に伝わった結果である。

縦波をP波、横波をS波と呼ぶが、P波のほうがS波より一・七~一・八倍ぐらいスピードが速い。 |

|

ちょうど壁のこちら側の動きを上下左右に分けて調べると、向こう側の面にどのような力が働いたかを推定することができるように、地震の場合も地震計に記録されたP波とS波の動きから、震源にどのような力が働いたかを推定できる。

一か所での観測では任意性がありすぎてこのような推定はむずかしいが、観測データが多ければそれだけ推定が容易になる。

この種の研究はかつては日本のお家芸で、そこから引き出された数多くの結果の中でも重要なのが、つぎの結論であった。

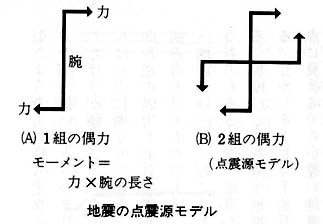

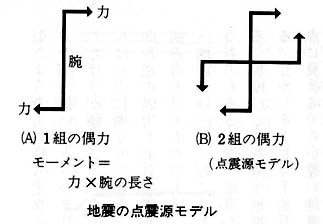

「震源を点とみなすとき、地震はその点に大きさが等しく、右図(B)のように組み合わされた二組の偶力が突然働く現象とみることができる」。

これを地震の点震源モデルという。 |

|

⑪ 偶力(ぐうりょく)

高校物理の復習になるが、偶力とは作用する点を異にする大きさが等しく、かつ互いに逆を向いた二つの力の組み合わせのことをいう(上図(A))。

作用点を結ぶ線分は力の方向に直交し、偶力の腕と呼ばれる。

図を見ればわかるように、(A)の偶力は時計回りの回転能力を持つ。

偶力のこうした回転能力はモーメントと呼ばれ、〈力×腕の長さ〉で表される。

たとえば野球のバットを持って棒ひねりをするとき、一人はバットの太い側から、もう一人は細い側から偶力を作用して勝負を競うわけである。

140

偶力の強さ、つまりモーメントは〈力×腕の長さ〉で決まるから、もし二人が似たような力の持ち主なら、まず間違いなく偶力の腕の長いほう、つまりバットの太い端を持ったほうが勝つことになる。

地震の点震源モデルは一点に働くモーメントが相等しく、回転方向が逆の偶力を前頁の図(B)のようにして、二つ組み合わせたものである。

地震には、陸に起こるものもあれば海に起こるものもある。浅い地震もあれば深い地震もある。

規模にしても微小地震から巨大地震まである。

しかしそうした千差万別の地震が、断層が点に見えるぐらい遠い地震観測所での地震波から見る限り、すべて大局的には前頁の図(B)の簡単なモデルで説明できてしまうことがわかった。

むろん実際の震源、すなわち断層は点でなく、ある有限の広がりを持っているから、これはあくまで波長の長い地震波から見た近似に過ぎないのであるが……。

⑫ もっと現実的な地震のモデル

そこで、もう少し立ち入って震源を眺めてみよう。

点震源モデルは震源で実際に何か起こっているのかという点については何も触れていない。

ただ長波長の波を通して遠くから震源を眺めると、地震はあたかも一点に前頁の図(B)の力が働くように見えるというだけのことであった。

震源の内部で起こっていることを言うのにこれだけの答では少し不満足である。

そこで仮に、震源で断層ができるのならどういう地震波が期待されるのかという方向で、もう一度考えることにしよう。

そもそも断層運動とは、岩盤中に発生した切れ目に沿って両側の壁がずれ動く現象である。

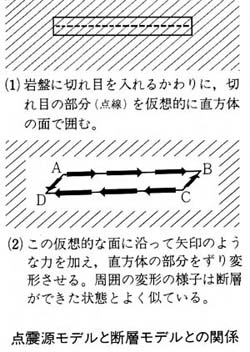

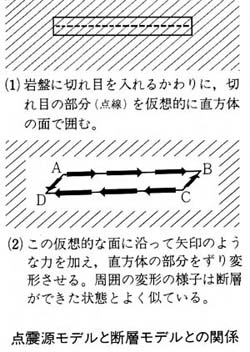

しかしここでは、岩盤に切れ目を入れないで、断層ができたと同じ変形状態を周囲に作り出すことを考えてみよう。

そのためにまず右図のように、平たい直方体の面で切れ目に相当する部分を囲む。

つぎに各面に沿って矢印のような力を加え、直方体(断面の長方形をABCDとする)をずり変形させる。

このときAB面とCD面に平行に加えた力は時計回りの偶力をなし、BC面とDA面に平行な力は反時計回りの偶力をなしていることがわかるだろう。

図のようなずり変形を起こすには、この時計回りのモーメントと、反時計回りの偶力のモーメントがつり合うようにして力を加えねばならない。

でないと、長方形ABCDはどちらかに回り出してしまう。

ずり変形の結果、AB面は右に、CD面は左にと相対的に変位するが、ここで両者の相対的な変位量はそのままにして、面と面の間隔だけを狭くしよう。

すると直方体の周囲の変形のようすが、あたかも断層ができたかのような状態を呈してくることに気づくだろうと思う。 |

|

⑬ 断層モデル

面と面の間隔をごく狹くすれば、周囲の変形状態は最早、断層ができた状態と見分けがつかなくなるだろう。

つまり実際に岩盤に切れ目を入れるかわりに、切れ目に相当する部分を囲んで上図のような力を加えれば、断層ができたと同じ状態を作り出すことができる。

先に述べたように、この力は互いにモーメントが等しく、回転方向が逆の二組の偶力を作っている。

142

この事実が何を意味するかというと、断層運動を遠くから眺めるとそこはあたかも139頁の図(B)の力が働く場所のように見えるということであり、言いかえれば断層運動はまさに、地震の点震源モデルのように見えるということである。

最近では弾性体を扱う学間の進歩、観測技術の向上などにより、震源からあまり遠く離れていない所での観測も、やはり地震は断層運動が発生した結果だと考えることで都合よく説明できることがわかってきた。

⑭ マグニチュードと地震モーメント

従来、地震の大きさを表すのにマグニチュード(M)という量が用いられてきた。

それは震源からある距離の所での地盤の揺れの大きさを基礎に算定される。

しかし、地盤の揺れの大きさというのは地震の大きさや震源からの距離ばかりでなく、震源からの方位や地殻の構造などの影響を受けるので、不確定性が多い。

さらに都合の悪いことは、巨大地震のマグニチュードが地震の規模如何にかかわらず八・二とか八・三とかで、すべて頭打ちになることである。

たとえば史上知られている日本で最大の地震は、一九三三年(昭和8)の三陸地震、また世界で最大の地震は、一九六〇年(昭和35)のチリ地震であるが、理科年表を見るとマグニチュードはともに八・三である。

では二つの地震は同じ規模だったかというと実はそうではない。

三陸地震の震源域が文字通り三陸沖に隕られていたのに対し、チリ地震の震源域は本州全体をおおうくらいのスケールだった。

つまりマグニチュードは同じでも、規模としてはチリ地震のほうが断然大きかったということになる。

こうしたマグニチュードの頭打ち現象は、そもそもマグニチュードという量が、周期の比較的短い地盤の揺れに基づいて決められていることに由来する。

周期の短い地盤の揺れは、地震がある程度以上の規模になると、それがすさまじく巨大であろうと、それほどでなかろうと、揺れの大きさとしては似たようなものになってしまうのである。

マグニチュードは少数の地震計の読み取り値から簡単に決められ、かつ一般によく知られているため今後も使われていくだろうが、先に述べた欠点は否めない。

最近ではこうした欠点を持つマグニチュードにかわり、地震の規模を表すのに地震モーメントという量がよく使われるようになった。

地震モーメントは、地震の点震源モデル、あるいは断層モデルに基づいて定義され、マグニチュードと違い、物理的な意味のはっきりした量であることが特徴である。

地震は遠くから見ると139頁の図(B)の点震源モデルですべて統一的に説明できることは先に述べた。

このモデルで地震の大きさを表す唯一の量が点震源に働く偶力の強さ、つまりモーメン卜であることがわかると思う。

そこでこれを地震モーメントと呼び、地震の大きさの指標にしようというわけである。

点震源モデルの実体は断層運動だから、地震モーメントはまた断層運・動の規模を表すわけだが、両者の関係を一口に説明するのはむずかしい。

結論だけを言うと、地震モーメントは断層の面積と断層面上のずれの大きさの積に比例し、その比例定数は剛性率と呼ばれる弾性常数に等しい。

この関係式を使えば、地震波を解析して地震モーメントを決めると震源にどんな断層ができたかを推定できる。

地震モーメントは非常に長い周期の地震波を使って決められるので、マグニチュードのような頭打ち現象は起きない。

ここで述べた、地震モーメントと断層運動とをつなぐ関係は、歪みとか応力という概念を知っていれば、141頁の図とそれに関する説明とを参考にして、簡単に導くことができる。

144

五、地震予知 top

地震による災害を防ぐには、地震の発生があらかじめわかれば最も効果的であることは言うまでもない。

中華人民共和国では、一九六六年(昭和41)の刑台(シンタイ)地震以来、地震予知実行のための組織作りが始められ、一九七〇年代に至って、五個の大地震のうち四個までを有効に予知することに成功した。

これにより地震予知の可能性が示されたものと見ることができる。

ここでは地震予知の現状を紹介することにしよう。

① 地震の繰り返しを利用する

いちばん単純な地震予知は、地震断層の活動が、ある「周期」を持って起こっていることを利用する方法である。

たとえば、一九四六年(昭和21)の南海地震を起こした断層は、ほぼ一〇〇~二〇〇年ごとに活動することがわかっているから、あと七十年ぐらい経つと、この地域に南海地震に似た地震が再来する可能性が高くなると言えば、当たらずとも遠からず、ということになる。

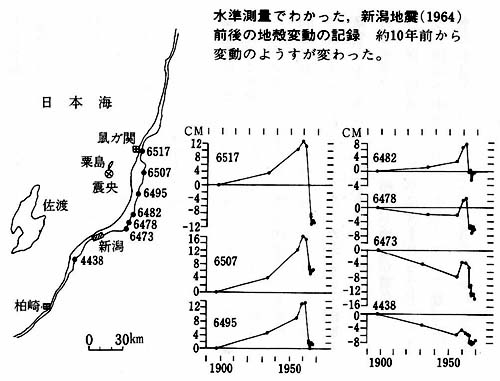

これと同様の考えに基づくもう一つの方法は、地表面が次第に変形してゆくありさまを測量により監視し、地震の発生が迫っているかどうかを推定するものである。

研究の結果、ある地域の地殻に十万分の五ぐらいの歪みがたまると地震が起こる確率がきわめて高くなることが知られている。

単純に言うと、これは十キロ隔たった二点が五十センチ近づいたり遠ざかったりするだけの歪みである。

しかし、こういう推定方法では数時間とか、長くても数か月といった精度では地震を予知することはできない。

② 身の周りの変化

最大級の地震になると、そのエネルギーは数十キロ四方に、場合によっては百キロ以上に広がりを持つ地殻に貯えられていると考えられるので、地震を前にしていろいろな前兆現象が見られるようになる。

実際、中国での地震予知もすべてこのような前兆現象から総合判断されたものである。

わが国でも地震発生の数十分~数時間前に渚が干上がった例が日本海側の四例ほどの地震について報告されており、一九三三年(昭和8)の三陸沖地震、一九四六年(昭和21)の南海地震のときには井戸水が渇れてしまった例がいくつかある。

また一九四四年(昭和19)の東南海地震のときには、発生の十時間以上前に明らかに土地が傾いた。

これらの事実は、土地の傾きを測定したり井戸の水位を監視し続ければ、地震の発生を予知できる可能性のあることを示している。

146

しかし前ぶれをとらえられる確率はたいへん低く、たとえば中国の雲南省には井戸が千個以上もあるが、予知の役に立つ井戸は四個しかないそうだし、前述の南海地震のときの井戸水の異常にしても、干上がった井戸は全体の一%以下であることが、事柄を困難にしている。

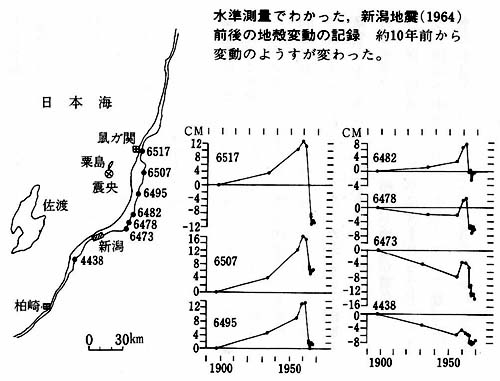

③ 広範囲にまたがる地震の前ぶれ

学問の進歩につれて、地震の前ぶれは地下水位や土地の傾きに限らず、地球物理学や地球化学的な測量にかかる量のうちのかなりのものが含まれることがわかってきた。

たとえば、地震が発生すると思われる地域を伝わる地震の波の伝わる速度、地殻の伸び縮み、地殻が電気を伝える性質、地磁気、地下水に含まれるラドンの濃度、地殻の中から出てくるヘリウムの量、地下水の水温等々。

この他にも地震の前ぶれと考えられるいろいろな現象が見出されるだろう。

大地震に先立って、小~中規模のいわゆる前震の活動が盛んになることも少なくない。

以上のことは、岩石が強い力にさらされ、非常に小さい無数のひびわれを生ずることと関係があると思われている。

兆候は数か月、あるいは数年も前から現れることがある。 |

|

このことから考え、地震の発生が懸念される地域に、あらゆる種類の地球物理学的、もしくは地球化学的観測網を張り巡らせ地震の前ぶれをとらえるのが、目下の地震予知の基本的な戦術であることになる。

④ 断層のウォ-ミングアップ

ここに述ぺだような地震の直前の異常は、地震断層が、これから活動しようとする、その「最初の動き」に対応すると考えられる。

地震断層は実際にその運動が始まると、大きなものでも数十秒~一、二分で完了してしまうものである。

しかしその準備のためには数時間が必要らしく、またその「直前の準備」の前には、さらに一、二か月のウォーミングアップが必要らしい。

この期間こそ地震予知の正念場である。

多種多様な測定器により、密度の高い観測の網を張って絶えず監視し続けていると、地震の発生を直前に予知できる可能性は高いと言ってよい。

地震発生を直前に予知することと並んで、ある地域に十年以内に地震の発生が懸念されるという種類の、年単位のいわゆる長期的予報もまた、大切である。

地震観測、測地測量、地磁気、その他の測定をしんぼう強く続けることなど、こちらにも地道な努力が払われている。

⑤ 社会と地震予知情報

ところで、地震の長期的、もしくは短期的予知ができたとしても、その情報が社会へどのように流され、どのように受け止められるかを考えないことには十分ではない。

これに対応すぺく一九七八年(昭和53)六月には、『大規模地震対策特別措置法』が成立した。

この法律には、総理大臣が気象庁長官より緊急の地震予知情報を受けたときは、警戒宣言を発し、地方自治体に緊急措置をとるべく指示するなど、地震予知情報を地震災害の軽減に役立てる方策がいくつも盛り込まれている。

また、一九七七年(昭和52)四月には、とくに駿河湾とその沖に予想される、いわゆる東海地震を短期的に予知することを目的として、『東海地域判定会』が設けられた。

ただ、地震予知は学問的に未発達な部分が多く、社会とのつながりの面でも考えなければならないことは多い。

専門家ばかりでなく、人びとの正しい理解と協力が強く望まれる。

148

六、わが家の耐震 top

突然の地震から少しでもわが家を守るには、家を建てるときにどのような注意が必要だろうか。

そのポイントを述べてみよう。谷本建築学会・震災予防協会編(『わが家の耐震』より一部抜粋)

一、建物には、必ず耐力壁が必要。

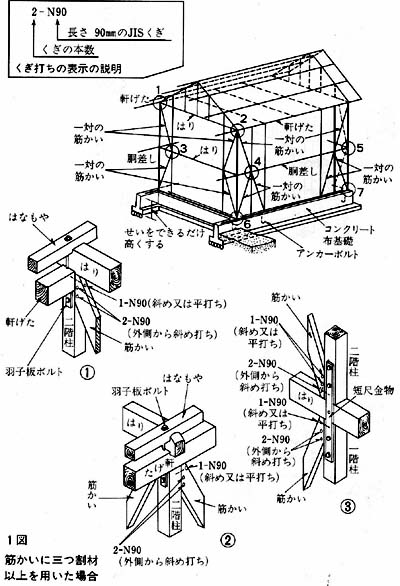

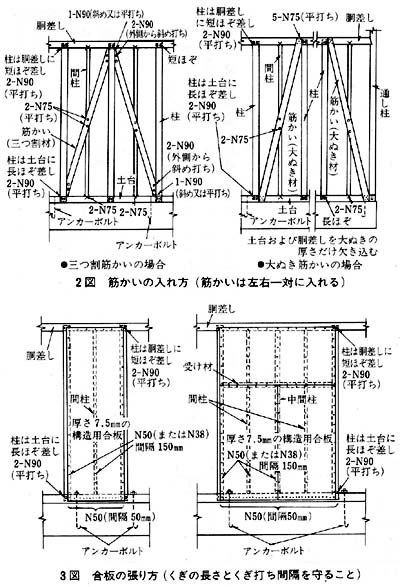

a 耐力壁は、筋かい入りの壁または合板くぎ打ちの壁など。

b 筋かいは、なるべく柱三つ割材以上とする。

c 合板くぎ打ち壁には、厚さ七・五。い以上の構造用合板を使用。

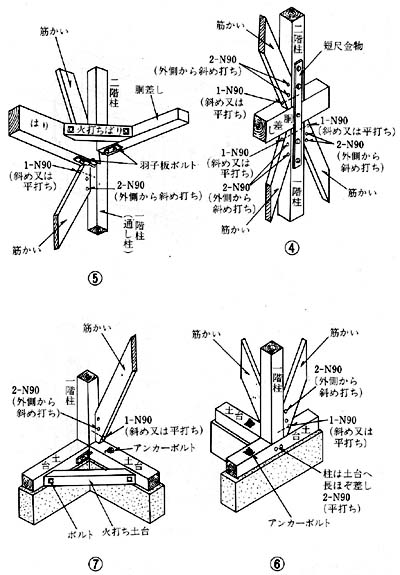

d 軸組み(柱・はりなど)と筋かいや合板の取りつけ方法が大切(151頁参照)。

e 耐力壁はまず建物の外周ぐう角部に配置するほか、家の各所につり合いよく入れる。

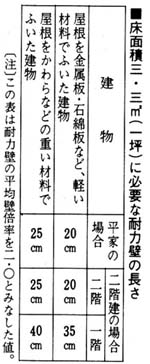

間口方向・奥行方向のどちらにも下の割合の耐力壁が必要。

二、柱とはり・けた・胴差し・土台などとの接合部は、金物(羽子板ボルト・短尺金物など)を用いてしっかり止めつける。

とくに、はり材が落ちないように注意する(1図・③⑤参照)。

三、火打ちばり、および火打ち土台を必ず入れる。

四、基礎と土台を丈夫にすること。

a 基礎はコンクリート造布基礎で連続一体に造る。

次の五の場合は、布基礎上下に径十二ミリの鉄筋を入れる。

b 土台は基礎のコンクリートに、アンカーボルトで止めつける。

五、埋立地や軟弱な地盤の所では、右表の耐力壁の長さを一・五倍にし、二~四の構造をいっそう丈夫にする。

六、建物の外部には、モルタルなどの燃えない材料を使って、類焼を防ぐこと。

top

**************************************** |