|

****************************************

Index 第一章 第二章 第三章 第四章

第一章 群馬と埼玉のアフガニスタン人

|

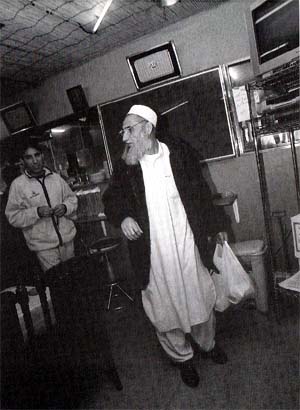

日本で出稼ぎをしているパキスタン人が新築した家での朝食

(2003年)

1 パラチナルの山の向こう top

パキスタン西部の都市ペシャワールから、車で二時間ほど行ったコハートという町の郊外に、片言の日本語を話す初老の男性がいる。

面白いことに日本語を全く知らないこの町の人たちまでも、彼のことを“ハジさん”と日本語の敬称をつけて呼ぶのだ。

日本から遠く離れたこの小さな町で聞く、趦さん”というたった二文字の日本語。

私には、これがとても新鮮でなおかつ美しく耳に残った。 |

子供好きのハジさん(2003年)

|

ハジさんに付けられる“さん”には、彼の人徳がふくまれているような気がするのだ。

もっともハジさん本人は、日本では名前を呼ぶときみんなが趦さん”を付けて呼ぶことをよく知っているので、私が特別な意味合いを感じていることなど考えもしないだろうけれども。

コハートは、アフガニスタンから車でわずか四時間という国境の街だ。

二三年間続いたアフガニスタンの戦争によりここコハートにはたくさんの避難民が定住生活を送っている。

難民生活が二〇年以上なる者から、二〇〇一年の空爆の後、逃れてきた者、自分の国を全く見たことのない子供から、のどかなアフガニスタンで生まれ育った老人まで、彼らの歴史は様々だ。

パキスタンで難民認定を受けた者もいるが、非公式な形で入国した人々、いわゆる不法入国・不法滞在者も多い。

この地域では、非公式な入国者は「見えない難民」とも呼ばれ、支援のはるか外にいると言われている。

ハジさんも、アフガニスタンで生まれ育ち逃れてきた一人だ。

コハートを、車で案内してもらっているときのこと。ある交差点で信号待ちをしているとハジさんが

「コレ、アフガニスタン 行ク」

そう言って小さな交差点の向こうの道を指差した。

その道は、他の道より人や車の往来か少ない。

「アガニスタン 車デ 四時間ナ。デモ道 ダメ」

パギスタン・アフガニスタンを陸路で結ぶハイバル峠は、物資や人を運ぶ大型小型の車両がひっきりなしに通りすぎていく。

しかしこのバラチナルという国境の町へ向かう道は寂しい。

聞けば、山岳地帯を抜ける道路があまり整備されていないのだという。

ハジさんは、一九七八年、アフガニスタンにソ連が侵攻した後すぐに、戦争から逃れるために家族とともにコハートに避難してきた。

その後パキスタンで難民認定を受け、二〇年以上この町で生活をしている。

今彼が指差している道を四時間行くと、そこが本当の故郷ということだ。

「ワタシ、アフガニスタン行ク、パスポート、イラナイ」

国境を挟んだ一帯に住むパシュトウン族は、アフガニスタン〜パキスタンの国境を越えるのに、パスポートは必要ないのだそうだ。

身分証明書だけあれば自由に行き来できる。

「日本人、アフガニスタン行ク、パスポートイル。ビザ イル」

パスポートとビザでふと記憶がよみがえった。

彼が、とっくに滞在許可の切れたビザが添付されているパスポートを持って、東京の入国管理局に自主出頭したときのことを。

出頭といっても、ハジさんにとっては、コハートに住む家族の元へ戻るための事務手続きのようなものだったから、不思議なほど緊張感がなく、むしろ新しいスタートをきるようなうれしい気分だった。

そして、入国管理局からの帰りに

「アナタ、パキスタン、ワタシの家、来テ」

とスーパーのレシートの裏にパキスタンの住所を書いてくれた。

それも私には全く理解できない、ミミズが這っているように見える故郷の文字で。 |

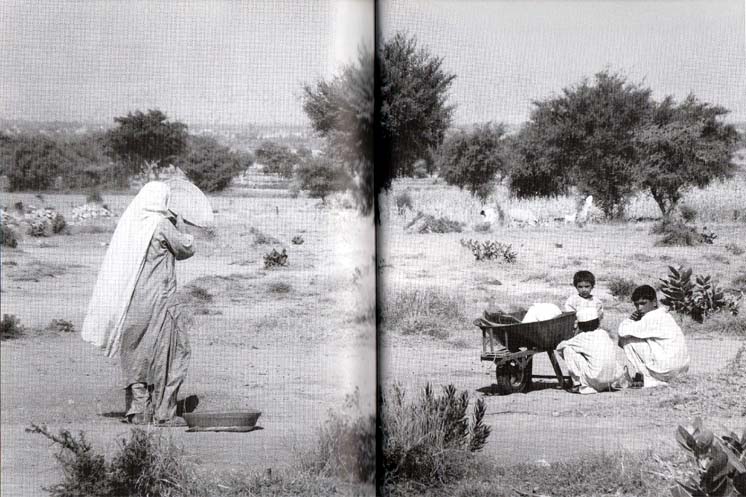

コハート郊外の村(2003年)

|

|

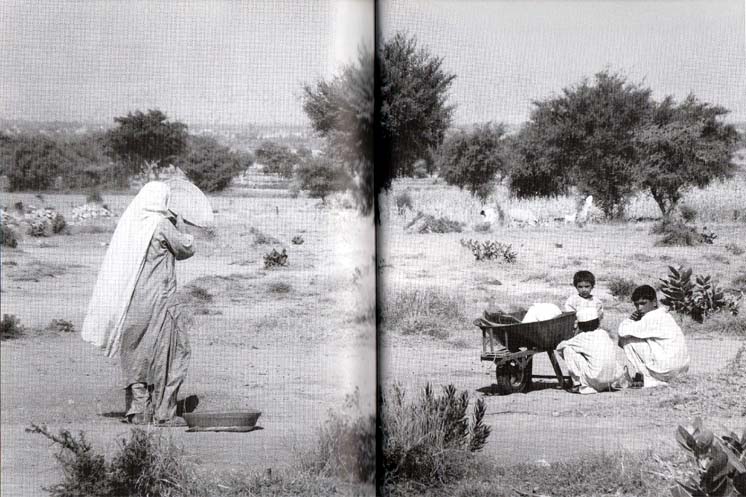

コハー卜の郊外で農作業をする人々(2003年)

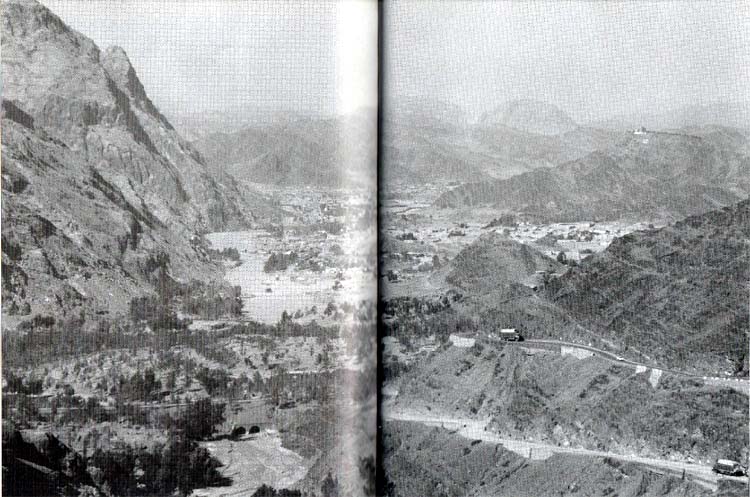

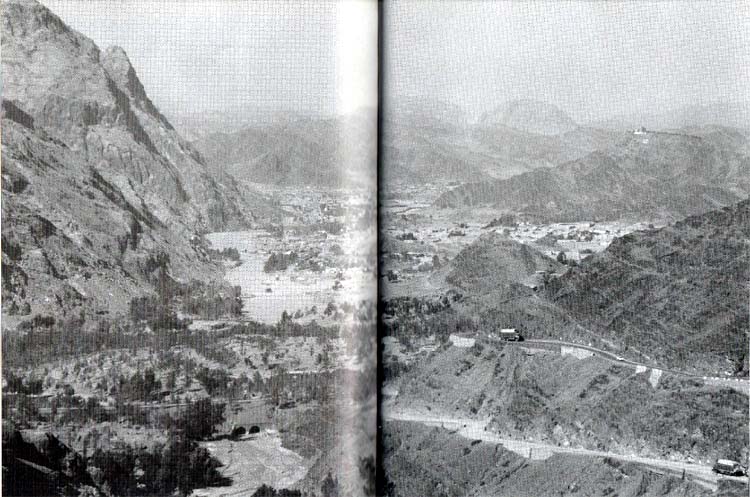

ハイバル峠にて。パキスタンからアフガニスタンを望む(2003年)

|

|

千葉県で暮らすイラン人

2 ナンのかけら top

ハジさんに初めて会ったのは一九九七年。

すでに彼が日本に入国して二年が過ぎた頃だ。

私はその頃、東南アジアや中近東に行くたびに「日本に仕事をしに行きたい。保証人になってほしい」という切実な声を何度も耳にしていた。

こういう声を聞くうちに、

「日本に行きたいとは言うが、日本語の分からない人が、日本でどうやって暮らすのだろうか」という疑問を持ち始め、それは

「現実に外国人労働者は日本でどんな生活を送っているのだろうか」という疑問に変わっていった。

そうして毎週末のように、様々な国の人に会い続けていたのだ。 |

東京都で暮らすミャンマー人

栃木県で暮らすインド人

|

東京のミャンマー人、千葉のイラン人、栃木のインド人、埼玉のバングラディシュ人、……本当に驚くほどいろいろな国の人が、日本で生活している。

こうして出会った在日外国人の中に、一人のパキスタン人がいた。

といっても、そのパキスタン人、自分がパキスタン人であるとは言わないのだ。

「私、ドバイから来ました」

産油国アラブ首長国連邦の商業都市で、中近東随一のコスモポリタン、ドバイ。

アラブ人よりもパキスタン、インド、バングラディシュなどからの出稼ぎ労働者や移民ばかりが目につくこの都市は、まさに発展途上の国々に支えられて近代的な街を形づくっている。

「パキスタンから来ました」と言うと、多くの日本人が、貧しい国からの出稼ぎという悲観的な印象を持つことを、この自称アラブ人はよく分かっているのだ。

それは、暗に「あなたは日本人以下」と言われているようで、彼にとってはやりきれない。

しかし「ドバイから来ました」と言うと、そういった感覚に陥らなくて済む。

だからこの自称アラブ人は、パキスタンで生まれ育ったことをいつも適当にごまかしているのだ。

ヒョロっと背の高いこの男、日本にいるパキスタン人やアフガニスタン人たちからパリジャーと呼ばれている。

しかし、この呼び方があだ名なのか本名なのか、名字なのか名前なのか、今もって私はよく分かっていない。

加えて、彼は出稼ぎ労働者たちにとっては夢のまた夢と言える日本の滞在許可を持っているのだが、それがどうやって許可されたものなのかもはっきりとは話さない。

いわば謎だらけの男だ。

自称アラブ人で通るように、たしかにその風貌はパキスタン人というよりむしろアラブ人。

加えてパキスタンのウルドゥー語やドバイのアラビア語はもとより、日本語も実にうまく操る。

一九九七年のゴールデンウイーク。その日はパリジャーと会うことになっていた。

東京の両国駅に降りて顔を合わせると、彼は「とりあえず、車に乗って」と唐突に言うやいなや、駅前に停めてある愛車の運転席にさっさと乗ってしまった。

日本語が本当にとてもうまいのだが、うますぎてたまに傷の面がある。

機嫌がよろしくないときの話し方といったら、実にぶっきらぼうで口調が強い。

彼らにとって日本語は外国語だから、揚げ足だけは取らないように心しているのだが、あまりにも日本語がうまいと、たちまちそんなことは忘れてしまい、「その言い方あり?」と思ってしまう。

しかし、彼は日本で日本語を身に付けたのだから、彼の周りにこういう言い方をする日本人がいるということなのだ。

遅れて助手席に座るとパリジャーは

「今日は、友だちのところに行かなきゃいけないから」

と言って、車を発進させた。続けて

「友達は群馬だよ」 と言う。

「群馬???」

「あなた、いろんな外国人に会っているから、私の友だち紹介しようかなと思ってるよ。その人は、アフガニスタンの人」

「はあ?」

何だか突然まくし立てられ、話についていけない。

そのうえ、謎の自称アラブ人が、アフガニスタン人を紹介するというのだ。

「アフガニスタンって……どんな人たちなの?」

と曖昧な質問をする。日本語のうまい彼は半分ばかにしたように

「ははは……。普通の人だよ」とだけ答えた。

全く唐突なことで、私は半信半疑だ。

それでも車の助手席に座りながら、群馬県にいるアフガニスタン人のことを、少し考えてみる。

二〇年か三〇年戦争が続いている国、薄汚れた服をまとった難民少女の強く鋭い視線、自動小銃を抱えターバンを巻いた無表情の若い兵士。

これが、過去に接した書物や映像から想像するアフガニスタンのイメージだ。

しかし、鋭い視線の難民少女や、自動小銃を抱えた若い兵士が日本にいるはずがない。

これから会う人がどんな人なのか、まるで想像できず、戸惑ってしまう。

高速道路を飛ばして二時間くらいたっただろうか。

車は群馬県館林市の町のなかを走り、平屋建ての借家が並ぶ敷地に入る。

そして、雑草が生い茂ったままになっている一軒の家の前で止まった。

太陽で色あせた茶色いトタン板の小さな家は、人が生活している気配を感じ取ることができないほど、ひっそりとしているのが少々不気味だ。

エンジンを切って、車を完全に止めると、パリジャーが言う。

「ここです。降りて」

言われるままに車を降りると、彼は運転席から

「玄関開けて、先に家に入っていいよ」 と言う。

彼は何やら運転席で自分のかばんのなかを覗き込んでいる。

先に入っていいと言われても困るではないか。全く知らない人の家だ。

築三〇年くらいたっているだろうか。

今どきとしては少々古い造りのその家は、玄関が曇りガラスの引き戸になっていて、戸のまわりを見まわしても、チャイムらしきものがない。

ドアに手をかけようかどうしようかと、玄関の前でさんざん戸惑って、

「本当に開けていいの?」ともう一度パリジャーに聞いてみる。

彼は私のほうを見ずに、もっぱらかばんのなかを探りながら

「いいの、いいの」と少々投げやりだ。

曇りガラスの引き戸の把手にちょっと手を掛けた。

すると、カラカラという音とともに、戸が自然と開いた。

戸の内側でこの家の住人が開けたのだ。曇りガラス越しに人の気配がしたのかもしれない。

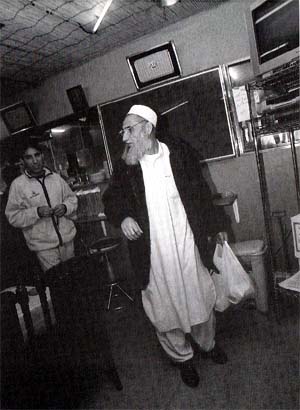

目の前に現れたのは、あごひげをたくわえ、白いシャルワールカミーズという民族服を着た、体格のがっしりしている男性だ。

「ア〜 コンニチハ〜。ドウゾ ドウゾ」 とたどたどしいけれども、柔らかい声の日本語に少し安心した。

玄関を上がると、そこはすぐに八畳の和室になっている。

小さなカラーボックスが角に一つあるだけで、家具らしいものは何もない。

初対面のうえ、紹介者より先にずうずうしく家にまで上がりこんでいることを考えると、相手が日本の風習を知っているかいないかはともかく、畳に正座することにした。

いろいろな国の在日外国人に会っているうちに分かったことだが、彼らは日本の言葉や習慣が分からなくても、人柄を見ている。

言葉が多少不自由でも、振る舞いや言葉の勢いで人となりを感じとるのだ。

礼儀正しい人と無礼な人、相手を尊重する人と小ばかにする人をシビアに見分ける。

それを知ったときから、私の中で、国による違いが大きく狭まった。

と同時に、日本的な礼儀、たとえばお辞儀をして感謝を伝えたり、訪問先でかしこまって正座をしたり、というようなことを外国の人々にたいしてもするようになった。

頭をぺこぺこと下げて「ありがとうございます」と言う日本人を滑稽だというのは、多くの外国人にとっての第一印象だ。

日本に滞在して数ヵ月もすれば、それが日本的な習慣であることを、みなが理解している。

畳に座って落ち着くと、奥の部屋からさらに四人の男性が入ってきた。

体の大きい彼らであるが、私以上に遠慮がちに小さく座る。

「ミルクティー 飲ム? ミルクティー」

「あっ、ありがとうございます」

そう答えると、五人の中で一番若いと思われる青年が静かに立ち上がり、台所でお茶を入れ始めた。

「足、ソレ大変ナ」

と言い、何やら足を伸ばしていいと、ジェスチャーをしている。

改めて足をくずして座ると、しばらくして全員が楽に座りなおした。

突然連れてこられた状態の私は、何の話からはじめようか困りながら、そもそも、今日私がここに来ることを彼らは知っていたのだろうか? と疑問が沸いてくる。

かろうじて「何しに来たの?」という顔を誰もしないことで助けられている気がした。

しばらくしてからパリシャーが家に入ってきた。聞けば全員アフガニスタン出身だという。

玄関先で迎えてくれた人が「ワタシは スーフィー。スーフィーサンって 呼ンデイイヨ」と言う。

スーフィーとは、神と預言(よげん)者に心から従うイスラム教信者のこと。

長いあごひげも熱心なイスラム教徒であることを表しているのだが、ひげのおかけで年齢の見当がつかない。

四〇代にも見えるし、ひげがなければ意外と若く二〇代後半くらいなのかもしれない。

「ワタシ 国 アフガニスタン。イマ ダメナァ。ミンナ、ワタシー番、ワタシー番 言ウナァ」

国内のいくつかの民族が主権を主張しあって争っていることを言っているのだ。

「ワタシ、アフガニスタンで 戦争ナ。コレハ大変ダァ」

銃を持つ格好をしながらそう言う。

そのいかめしい動作が、優しい群馬なまりの片言の日本語と、あまりにも不釣合いで、戦争をしていた人が目の前にいることが非現実的に思えた。 |

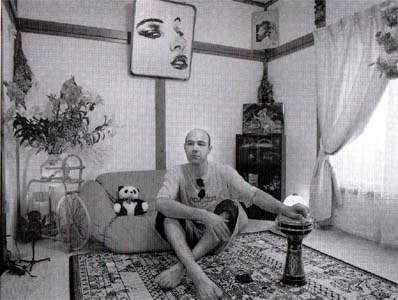

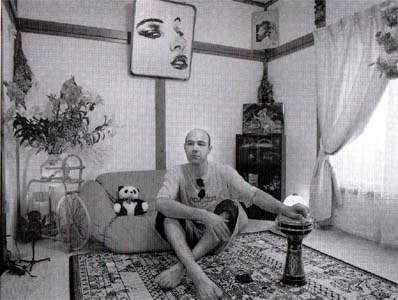

スーフィーさんと同居のアフガニスタン人。

群馬県館林市の自宅にて(1997年)

|

実はスーフィーさんの父親は、アフガニスタン国内ではかなりの実力者なのだという。

何人と部下を従えての生活だったそうだ。

「一日何も食ベナイ。人の家行ッテ、パン探ス。チョットのパン ミンナで一緒食ベル。ソレカラ、水。一日ソレダケナ」

たどたどしい日本語で分かりにくいのだが、結局、敵の村を襲って襲撃に成功すると、まず民家にある食べ物を探すのが最初の仕事だそうだ。

それでも見つかるものはナンと呼ばれるアフガニスタンの主食であるパンのようなもの程度。

それも、何日も前の古いナンのかけらばかりで、固くなっているのだという。ナンの次に水を探す。

見つけ出したら、襲撃した仲間でそれらを分けあって、その日の食事にする。

そういう日々が、戦争の思い出なのだそうだ。

ナンのかけらや水が見つかるときはまだいい。

何も見つからないときもあり、そうなれば食事にありつけないということだ。

「毎日、オ腹スクナ。ハングリー、ハングリー」

アフガニスタンのナンのかけらの話を聞いている間、いつの間にか、台所のほうからは香辛料の効いたカレーの匂いが漂ってきた。

「ゴハン、ドウゾ〜」

隣の台所では彼らの故郷の本来の料理が作られていたのだ。いくつものお皿が畳の上に並べられた。

「日本 来テ、初メテ料理シタ」

と言う彼らだが、実に手際良い。

アフガニスタンの習慣では、男性が台所に立つことはまずない。 しかし日本に来れば、そんなことは言っていられないのだ。 イスラム教の教えを固く守る彼らは、日本にいても豚肉やアルコールなど、イスラム教徒にとってご法度の食品を一切口にしない。

その徹底ぶりは、加工食品に含まれるラードなどの豚の油や、ケーキに含まれるワインなどにも至り、食品成分表示を気にして買い物をするイスラム教徒も珍しくない。 |

自宅の台所で、アフガニスタン料理をつくる(1997年)

|

さらに、外食をするとなると、どういう調理をしているか分からないため、いっそう気を使うようになる。

このような食習慣に加えて、馴染みの故郷の味を好むゆえ、料理など経験のないアフガニスタン男性も、日本では毎日自炊をしているのだ。

今日のメニューは、小麦粉をこねて特性の鉄板でたった今、焼きあげた丸いナン、牛肉や野菜、豆など数種類の香辛料とともに煮こんだ二種類のカレー、きゅうりやレタスなどのサラダとヨーグルトだ。

「日本は、ゴハン毎日食ベラレル。イイナ」

かって、古い固いナンのかけらをかじって戦っていたスーフィーさんが言う。

たしかに毎日食べられることは幸せなのだ。

日本にいなからにして、手作りのアフガニスタン料理をご馳走になる機会にめぐりあえた私は、二重の幸せというものだ。

しかし「毎日ご飯を食べられて幸せ」という感覚は、日本で生活していれば遠いところに行ってしまう。

グルメや舌が肥えていることが自慢になり、大食い競争が娯楽になっている国にいればそんなものだ。

今日はおいしいアフガニスタン料理を食べながら、「食べられて幸せ」という幸福感をも分けてもらったようで、うれしくなった。

幸せな人とともにいると、こちらも豊かな気分になる。

と同時に、豊かさのなかの貧困という言葉が、ちらちらと頭の隅に浮かんできた。

豊かなのに幸福感が欠落しているとは、自分のことだろう。

「ワタシ、パキスタンで難民ナア。仕事ナイ。ゴハン食ベラレナイヨ」

彼は戦うことをやめてから、同じパシュトウン民族が住むパキスタンのペシャワール近郊へ移った。

それも難民としてのことだ。

その後、パキスタンでは多くの人が日本へ出稼ぎに行くことを知り、自分も日本へ来たのだという。

現在、群馬県館林市のプラスティック工場に勤めて五年半になる。時給がいいので自ら夜間勤務を選んだ。

加えて残業を進んでやれば、月給は三〇万円を超える。

借家代や食事代などは一緒に住んでいる五人で分けるので、手元には日本で生活するには十分過ぎるほどの金額が残る。

それをパキスタンに置いてきた家族へ送金するのだ。

「日本イイナァ。仕事アル。アフガニスタン仕事ナイ。ダメダナァ。パキスタンも 仕事ナイ」

パキスタンにいれば難民として滞在許可は手に入るが、その日の食事にも事欠く生活だ。

日本にいれば、食べ物だけでなくあらゆる物を買うことができるが、滞在許可が手に入らない。

両方を手に入れることは、パキスタンでも日本でもできないのだ。

「ビザ アルト、モットイイナ」

と言うが、その表情はもうあきらめを通り越して開き直り、あっけらかんとしている。

今日の食事と滞在許可を天秤にかけたとき、どちらに傾くだろうかと考えた。

家族全員の空腹感と、自分一人の法律違反。

食は命にかかわるが、それに比べると不法滞在は人として越えてはいけない一線ではないように思う。

「ビザ ナイ。デモ 大丈夫ヨ。問題ナイ」

町工場で働くバングラディシュ人(1997年) |

群馬県館林市に暮らすアフガニスタン人。

夜勤明けのひととき(1997年) |

パブルの時代、彼らが働くような町工場での仕事は3K(きつい・汚い・危険)と呼ばれ、日本人はやりたがらなかった。

一方、工場経営者としては、二四時間稼働しなければならないほど仕事量があるにもかかわらず、労働力を確保できないという問題があった。

出稼ぎに来た外国人の多くが、3Kの職場で働くことにより、町工場の人手不足による危機を救っていたのだ。

すなわち、町工場が取引する日本の大企業や大手メーカーも、彼らの労働力による恩恵をこうむっていたことになる。

結果的に日本政府からの滞在許可を得ていない人たちが、日本経済の穴を埋めていたのだ。

その後、パズルがはじけたと言われ始めても、しばらく彼らをとりまく環境は変わらなかった。

そのうち、交番や郵便局などでは、日本語・英語の注意書きの他にペルシャ語やヒンディー語など、見なれない言葉が表記されるようになった。

出稼ぎ目的で日本に来た外国人たちによる窃盗や詐欺などの犯罪が、急に増加したからだ。

しかし、こういった刑事事件とは無縁のスーフィーさんのような労働者は、町のなかで警官に会っても、何の緊張感もないのだと言う。

「コンニチハ」って 挨拶シテ終ワリ」と言う。

だからビザがなくても問題ないのだ。

彼らは、日本の出入国管理の廿さや、難民認定の難しさを誰よりもよく知っている。

五人のアフガニスタン人は食事が終ると、私とパリジャーを残して何も言わず、みんな隣の部屋へいそいそと入っていった。

まもなく、襖越しに、朗々としたアラビア語が聞こえる。

「みんな、お祈りかあ」

祈りの時間は、静かでいい。傍(かたわ)らにいる者まで神聖な気分にさせてくれる。

ふと隣を見ると、自称アラブ人のパリジャーは、携帯電話をいじっている。彼もイスラム教徒だ。

「あなた、お祈りしないの?」

「私? 後で」

あっさり短く答える間も、携帯電話から目を離さない。

つい決まりごとの多いイスラム教というイメージが拭い切れないが、当の本人たちはこんなものだ。

帰り際、スーフィーさんが

「今度 マタ 館林 来ルナ。館林、ツツジキレイダ。花 イッパイナ。今度 ツツジ見ルナ」

と言う。『つつじヶ丘公園』という、春先につつじで真っ赤に染まる公園が近所にあるのだそうだ。

アーモンドの白い花でおおわれたアフガニスタンの写真をかって見たことがある。

水不足が深刻な地域では、みずみずしい花や緑を生命の象徴として誰もが喜ぶのだ。

館林のつつじもそんな感覚で見ているのだろうかと思いながら、再び車に乗り、彼らと別れた。

帰りの車中、パリジャーの携帯電話には、ひっきりなしに電話がかかってくる。

謎の多い男だが、日本語が達者なため、言葉の不自由な外国人たちの間では、何か困ったとき頼りになる存在なのだ。

電話を切ると「もう一人、友達のところに行かなければいけないよ」と突然言う。

どういうことだが分からなくて唖然としていると、携帯電話がまた鳴った。

どうやら随分お取り込み中のようだ。

|

ハジさんの自宅への通路。まさに隠れ家のよう(1999年)

3 パシュトゥンのパスポート top

車は群馬県から埼玉県へ移動し、見知らぬ住宅街を入って路肩に停まった。

もうすでにどっぷりと日が暮れている。

周りを見渡すと田んぼと住宅と工場が混在する街で、街灯はところどころにしかないのだが、工場の明かりが暗闇のなかで輝いている。

車から降りると、薄暗いなかにみえる看板からして、ここはどうやら製作所のようだ。

道路に面して車が五台ほど止められる駐車場があり、隅には資材が置かれているのか、青いビニールシートがおおいかぶせてある。 |

埼玉県八潮市のハジさんの自宅(1997年)

自宅は友人が4人も集まれば座る場所がない。

スーフィーさん・パリジャーとともに

|

駐車場の奥にトタンの町工場風の建物。もっとも闇のなかであまりよくは見えない。

「暗いから、気をつけてね」

とパリシャーが言う。

彼はこの暗闇に随分慣れているかのようで、資材やビニールシートの山の間を難なく歩いていく。

そうして立ち止まったのは、倉庫のような入口の前。

ベニヤ板を手でペイントしたような緑色のドアは、いかにも簡易に取りつけたような雰囲気が漂っている。

そしてドアの周りには、工場の廃材や資材、ガラクタが迫っていて、人一人通るのがやっとだ。

パリシャーがドアをノックをすることもなく静かに開けると、まぶしいほどの明かりが暗闇に差し込んだ。

同時にテレビの音と人の気配が漏れてくる。こんなところに暖かい人の生活があるということが驚きだった。

なかに入るとそこには、白髪混じりの長いあごひげを蓄えた、彫りの深い顔立ちの老人が立っていた。

彼もスーフィーさんと同じ民族服だ。天井が低いせいか、とても背が高く見える。

「ア〜 ドウゾ〜」 と笑顔でなかへ入るように勧めてくれた。

|

友人が集まっては、さまざまな情報交換がされる(1999年)

|

その部屋はわずか三畳程度。

入るとすぐに台所、冷蔵庫、テレビ、そして奥には子供用の二段ベッドが置かれている。

パリジャーに 「あなたは、ここに座っていいよ」 と言われて勧められた場所は、ベッドだ。

もっとも、部屋が狭いので座る場所を選ぶまでもない。

冷蔵庫とテレビの隙間に、三人がひざを突き合わせて座るのだが、たしかにこの部屋で、ベッドは客に勧める特上の席ということになる。

身長一八〇センチ以上はあろうかというがっしりした体格には、あまりにも不釣合いな子供用二段ベッド。

一段目には布団や枕が無造作に置かれているが、二段目には日本に来たときに携えていたであろう大きなスーツケースや冬用の毛布、そしてコーラン全章が吹き込まれているカセットテープ数十本が投げ置かれていて、物置のようになっている。

「この人はねえ、ハジさんと呼んでいいよ」そうパリジャーが言う。

イスラムの世界で、ハジとはサウジアラビアのメッカ巡礼を表すアラビア語だ。

そして巡礼経験のある者のことを、一般的にハジという呼称で敬意を表す。

日本に住んでいる彼らは、さらに趦さん”という日本語の敬称をつけて呼んでいるようだ。

しばらく二人で何やら、少々込みいった話をしていた。

「何語、話しているの?」

「ハジさんは、パシュトゥン語、話すよ」

初めて聞く言葉の種類だった。

「ハジさんは、パシュトゥン人。この人もアフガニスタンで生まれたね。パシュトゥン語が彼らの言葉だよ」

イラン〜アフガニスタン地域で使われているペルシャ語とも、パキスタンで使われているウルドゥー語とも響きが違う。

私は無意識に、頭のなかで世界地図を広げ、パシュトゥンという地域を探していた。頭をかしげる私を見て

「アナタ パシュトゥン 知ラナイナ」

とハジさんが笑いながら言う。パリシャーがすかさず

「パシュトゥンというのは、アフガニスタンとパキスタンの国境のところに住んでいる人たち。

パシュトゥン人は、アフガニスタンに行くのもパキスタンに行くのも自由だよ。

でも、アフガニスタンは戦争してるから、今国境のすぐ近くのパキスタンに家族は住んでいる。

アフガニスタンはソ連が入ってきて、二〇年以上ずっと戦争でしょう。ダメだね」 と説明してくれた。

「センソウ、ダーメ」

ハジさんは、言葉を覚えたての子供のような言い方をするが、その表情はいくらか悲し気だ。

老人の顔のしわがいっそう引き立って見える。

彼は、アフガニスタンから逃れて以来、パキスタンで難民認定を受けて生活していた。

つい思いこんでいる、難民は庇護を受ける……というイメージ。しかし現実の生活は大変苦しいものだ。

パキスタンで難民として認定を受けると、パキスタンでの滞在許可が手に入る。いわゆる不法滞在ではなくなるのだ。

しかし、住む家がなく知り合いもなく、右も左も分からない不慣れな土地で、一から生活を築いていかなくてはいけない。

これが住み慣れた土地を離れ、難民になるということだ。

生まれ育った馴染んだ土地、食べることに困れば助けてくれた親戚や友達はもうそばにはいない。

自分の今までの経歴などを捨てて、もう一度ゼロから人生を再スタートする、その手段としてハジさんは、日本で仕事をすることを選んだのだ。

「日本に、どうやってきたの?」

「どうやってって、飛行機でしょう。二年前に、来たんだよ」

「ビザは?」

「あの時は、ビザ簡単に取れた。日本大使館に行ってもらうでしょう」

「パスポートは?」

「パシュトウン人は、パキスタンのパスポートもアフガニスタンのパスポートもどちらでも取ることができる。

でも、アフガニスタンのパスポートで日本に来ることは難しいでしょう。だからパキスタンのパスポートだよ」

視力が落ちて何度も作り変えたレンズが割れてしまった

(1998年) |

新品同様のパスポートに、1995年の入国スタンブ

(2001年) |

パリジャーと私の会話が理解できたようで、ハジさんは何も言わずパスポートを私に差し出した。

見ると入国日は一九九五年三月三一日になっている。

アフガニスタンからトラックでカイバル峠を越え、パキスタンに到着してからほぼ一八年がたったこの日、今度はアジアのいくつもの国を七時間かけて飛行機で越え、まだ開港したばかりの関西国際空港に降り立ったのだ。

パスポートに添付された写真を見ると、敬虔(けいけん)なイスラム教徒らしく、一五センチは伸びていようかというたっぷりとした黒いあごひげをたくわえ、写真を撮ることに慣れていないような凝り固まった表情をしている。

しかし、その固まった表情が、むしろ日本で新しい生活をする緊張と情熱を表衣しているように見えた。

加えて、当たり前だが今より確実に若い。このパスポート写真を撮ったとき、これから大きく変わるかもしれない自分の将来を、思い描いていたはずだ。

ビザを見ると「短期滞在」と「一五日間」という条件で入国が許可されている。

当時それは少なからず誇らしかったことだろう。

入国から一○日後、関西から関東へと移動した彼は、ここ埼玉県八潮(やしお)市で仕事をはじめ、日本での仮定往場所ともいえるこの狭い部屋に、身を落着けた。

そして、短期滞在ビザで許可された一五日目を三日過ぎた、一九九五年四月一八日、八潮市役所で外国人登録を済ませたことが、パスポートに記されている。

滞在許可はあった。しかし二年以上に前に切れている。

「一九九瓦年かあ」と思わずっぶやくと、

「外国人登録証アルカラ、ダイジョウブ」といって、小さなカードを財布のなかから取出した。

運転免許証程度のサイズの力−ドには、顔写真、入国日時、住所、勤務光、生年月日などが記されている。

そしてビザと書かれた欄は趦期限切れ”となっている。

日本に滞在する外国人として登録してあるにもかかわらず、滞在許可が期限切れという、一見不思議なカードだ。

|

自宅で友人とともに祈る(2000年)

|

携帯電話でパキスタンの家族へ電話をするも

なかなかつながらない(1998年)

|

生年月日の欄を見て 「いま、五〇歳?」 と聞くとハジさんは無言でうなずいた。

「もっと年上かと思った」

「ワタシ、五五、五五歳」 と小さく笑いながら言う。

「んっ? 五五歳? もっと年上に見える」

スーフィーさんと同じように、ひげのせいで年齢の見当がつかないのだ。本人は笑っている。

パリジャーも笑いながら言う。

「ハジさんは、アフガニスタンとパキスタンの国境の近くの山と山の間で生まれた。

お母さんは、生まれた日を紙に書かなかったねえ。

だから、生まれた日を誰も知らないよ。年齢もよく分からないね。でも、何も困らないよ。ハハハ」

「でも、外国人登録証に誕生日書いてある」

「誕牛日書かないと、なんか怪しいでしょう。

だから適当に書いた。普通、みんな誕生日を知っているでしょう。

知らないと日本の空港とかで、『どうして知らない』と聞かれるよ。

でも本当は、ハジさんは年齢よく分からないね。だいたい今五〇歳だよ」

思わぬことを知ってしまったような気分になった。

自分の誕生日を知らない人と日本で会うとは、今まで想像もしなかったのだ。

さらに混乱したのは、私は気の毒にと思ったのに、本人は屈託なく笑っている。

たしかに、今、彼が日本で仕事をしながら生きていることを考えると、趦だいたい五○歳”で何も問題はないのだが。

時間や日にちに支配されないハジさんの生まれ故郷の生活を描こうとしたが、想像力不足のせいか頭のなかで具体的に描けない。

ふと見ると、このハジさんの家にも、目覚し時計や腕時計がその辺に転がっていて、携帯電話にももちろん日時が表示されている。

カレンダーには、赤ペンで○やら×やらか記入されていて、日本の生活にそれなりになじんでいる様子だ。

少しほっとすると同時に、小さい頃からこの環境で育っている私には持ち合わせない感覚を、ハジさんは持っているかと思うと、誕生日不明・年齢不明に少し魅力を感じた。

|

スーパーで買う物はミルクティーをつくるための

必需品、牛乳(1998年)

|

お昼休みが終って再び仕事へ向かう前の身だしなみ

(1998年)

|

話をしている間にハジさんが、ミルクティーを入れてくれる。

大きなマグカップにたっぷり入ったミルクティーは、スーフィーさんの家でいただいたものと同じだ。

「日本に来てからずっとここに住んでるの?」

「ハイ。ココ、社長サン イイナ。会社 友達 ミンナ イイ人」

「イイ人」という言葉が、すがすがしく聞こえたのは、私があまり使わないからだろう。

人を誉めるというのは、心に余裕がなければできない。

入国から二年以上住んでいるという、この三畳弱の簡易の部屋。

第一印象は、「ここでよく、人が住んでいるものだ」と正直驚いたが、一時間もたたないうちに、だんだん居心地がよくなってきた。

すべてそろった生活必需品、おいしいミルクティー、そして何よりもハジさんのやわらかな人柄のおかげだろう。

パリシャーが

「この部屋、前に住んでいた人もアフガニスタンの人だった。社長さんね、アフガニスタンの人、好きだよ。

仕事まじめにやるから。だから、前の人が国に帰ってから、私が社長さんにハジさんを紹介したんだ」

「会社は、どこなの?」

「ここだよ。ここ」 と壁を指差して言う。

台所と反対側にある、いかにも薄っぺらいペニヤの壁の向こうが会社、すなわち製作所なのだ。

|

製作所の倉庫にて(1999年)

|

私が座っている一メートル先がもう職場だ。

あくまでも出稼ぎのための一時的な家であるとはいえ、あまりにも職と住が接近していて、あっけにとられてしまった。

それでもハジさん自身は、この家にたいして不満を感じていないようだ。パリジャーが言う。

「ハジさんは、あんまり外に遊びに行ったりしないね。ここで仕事して、ここで住んで、お祈りして、たまに友達の家に行く。

そういう生活が好きな人だよ。国にいた時もそんな生活」

彼はこういった静かな生活を好むのだ。

「アト二年で、帰ル」

日本に来る前、二年だけ日本で仕事をしようと考えたらしい。

しかし、すでに二年が過ぎた。あと二年日本で仕事をするという。

印象としては、けっして商売に貪欲な人には見えない。

出稼ぎという言葉が全く不似合いなくらい、物静かで落ち着いた人だ。

三時間近くいただろうか、帰り際仕事場を覗いてみた。

部屋から一歩も外に出ることなく、製作所に行けるように通路ができている。

夜で電気がついていなかったため、よくは見えないのだが、油のすえたような匂いと荷物を移動させるためのフォークリフトが印象的だった。

そしてそれらが、真っ白の民族服を着た老人には全く合わない気もした。 |

たまに買い物に行くパキスタン料理の店

(2001年)

|

top

****************************************

|