|

****************************************

Index 第一章 第二章 第三章 第四章

第二章 日本の見えない難民

|

パシュトゥン族の友人と食べる

ラマダン月の日没後の食事(1999年)

1 隠れ家の日常 top

日本で働いている外国人にとって、日本独特の風習である盆や正月は、仕事が連日休みになってしまいとりたててやることがない。

そのうえ、多くの日本人が家族と過ごすこの期間、家族と離れて生活している彼らは、心寂しい思いをする。

むしろせわしなく仕事をしていたほうが気が紛れるのだ。

それに、彼らの多くが、時給あるいは日給計算の仕事をしているため、あまり休日を望んでいない。

残業を好んでこなすのは当たり前で、なかには日曜日も仕事をしたがる者もいる。 |

難民キャンプの少年、パキスタンにて(2003年)

|

だから彼らにとっては、盆も正月もあまり喜ばしくない連休ということになる。

九〇年代後半、私の盆・正月や週末は、海外からの出稼ぎ労働者を訪ねるという、一風変わった過ごし方たった。

とりわけアフガニスタン出身者の家に行くことは、ひそかな楽しみとなっていた。

おいしいアフガニスタン料理によるもてなしや、片言ではあるが想像の域を超えた会話など、他ではなかなか経験できない時間がそこにはあるのだ。

ハジさんの隠れ家のような家が、出会いから一年もたたないうちに、私にとっても隠れ家のようになっていた。

|

ラマダンが明けた後の集団礼拝が埼玉県の公民館で行われた(2000年)

|

一九九八年の一月二日も、町にあふれる『謹賀新年』などの正月飾りを横目に、ハジさんの家を訪ねた。

その日は仕事が休みということもあり、ハジさんの家に同郷のパシュトゥン族の友達が来ている。

五〇歳を越えた民族服の二人の男性が、一人は床に座り込み、たまねぎの皮をむき、一人はナンの生地をこねるという。

正月といえども、いつもと何ら変わらない食事の準備が続いている。

ナンを焼く鉄板、それは、製作所の資材置き場に落ちているかのようなただの鉄板だが、ハジさんはそれでいつも実に香ばしいナンを焼く。

そして隣のコンロでは私のために唐辛子を控えたカレーを煮こんでいる最中だ。 |

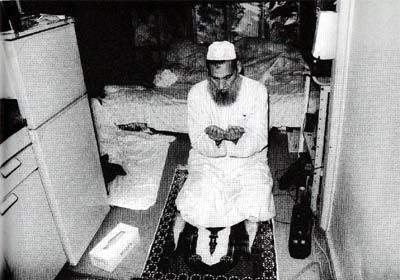

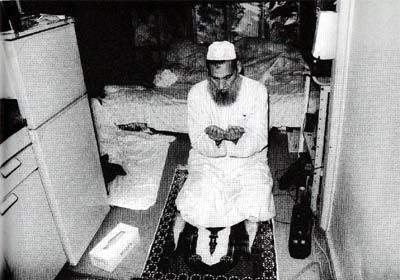

自宅でメッカの方向を向いて祈る(1999年)

|

私はといえば、ホットカーペットの上に座って、雑然とした部屋のなかを見ていた。

スパイスの匂いがこもらないように小さな換気扇が回っている。

換気扇のすぐ近くにエアコン、床にはホットカーペット、小さな電気ストーブの隣には、埃だらけの扇風機がそっぽを向いて置かれている。

季節感には欠けるが、真夏も真冬も困らないだろう。

テレビのまわりには市販の総合ビタミン剤や整腸剤、加えて病院でもらった薬が何種類も散らばっている。

「ワタシ、喘息(ぜんそく)。コレ使ウ」と言って出しだのは、喘息患者が使う吸入器だ。喘息とは意外だった。

「パキスタンで、ワタシ 何も 病気ナイ。日本で 病気イッパイ。へへへ」

本人は笑っているが、薬の量と種類が日常の苦痛を表していた。喘息も日本に来て初めてなったという。

56-30

腹痛もよくあるようだ。本人は日本の水が体に合わないのだという。

その他、日本に来てからは、いつも腸の調子が悪く、視力は落ちる一方、加えて一度歯医者に行ったらほとんどが入れ歯になってしまった。

「日本の薬、飲ム、病気 治ラナイ」

どうやら馴染んでいないのは水だけではないような気がした。

日本の水や気候風土、あるいは仕事のストレスが原因で服用する薬は増える。

しかし、その薬さえ、全く効かない。

自宅から二時間近くかけて、パキスタン人医師のいる東京の病院へ行くこともあるというのだが、症状は一向によくならないため、薬はほとんど気休めになってしまっている。

その結果、テレビの周りに薬が散らばっているという状態なのだ。

日本の水はきれいだとか、日本の薬はいいという思いこみ、日本で生まれ育った日本人にだけ適応することなのかもしれない。

一年日本で出稼ぎをすれば、生まれ故郷の数十年分の収入になるなどとよく言われるが、現実はそんなに甘いものではない。

体も心もすり減らせて仕事をしているのだ。

2 歪(ひず)んだ目 top

正月休みから一ヵ月ほどすると、イスラム教徒がラマダンと呼ぶ、神聖な断食月が始まった。

日の出から日没までの日中は何も口にせず、日没後に朝食を食べるという一ヵ月間だ。

ちなみにこの一ヵ月、敬虔なイスラム教徒は、日中の男女の会話や交流を嫌う。

もっともその程度は人によってさまざまだ。

そんなことを全く知らなかった私は、ラマダンのある日、ハジさんへ電話をかけた。

彼は私の声を聞くやいなや「今、ラマダン」それだけで電話をぷつりと切ってしまった。

ラマダンの日中は、どうやら女性と電話で話もしないようだ。

そんなことがあってからラマダンの一ヵ月は電話をかけないようにしている。

もちろん、部屋を訪ねることもしない。

ところがラマダンも終りに近づいたある日、なんとハジさんから電話がかかってきたのだ。おかしいなと思っていると

「目、痛イ」開口一番そう言うのだ。

しかもその声は弱々しくて、電話口で今にも崩れ落ちるのではないかという雰囲気だ。

そもそも、片言の日本語会話しかできない彼が、私に電話をかけてくるのは、初めてのこと。

それだけでも十分な驚きだということに加え、ラマダン中ということを考えると、目の痛みがよっぽどせっぱ詰まった緊急事態であることが、すぐに分かった。

翌日、急いで行ってみる。すると、左目が開けられないほど痛いといい、いつもかけている眼鏡をはずして、うつむいてしまう。

喘息や腹痛はすでに慢性化していて、その苦痛を口にすることはほとんどなかった。

今回はよほど痛いのだろう。左目だけを不器用に閉じている。

とにもかくにも、タクシーで病院に向かった。

ハジさんの行きつけは、車で一〇分程度の総合病院。体調の不良は常日頃のことなので、診察券はすでに持っている。

しかし、言葉がわからないため、病院に一人で来たことは一度もないのだ。

受付の女性が私に向かって

「保険証、お持ちですか?」

と聞く。不法滞在者が保険証を持つことができないのはよく知っていたが、改めて本人に聞こうと振り返る。

しかし、私が聞くまでもなくハジさんが言った。

「保険証、ナイ」

その女性は改めてひげの長い彫りの深い顔立ちのハジさんを見てから言う。

「あっ。はい。分かりました。眼科の前で座ってお待ちください」

ハジさんは、待ち時間もうなだれたようにソファーに座っていた。

「目の病気、何日から?」

「昨日ノ前」

「どうして痛いか、分かる?」

「ワカラナイ、朝起キテ、痛イ。ドウシテ、ワタシ、ワカラナイ」

この会話を診察しながら聞いていた医師が

「アハハ、通訳になってないな」と笑っている。

こういうとき、パシュトゥン語の分かるパリシャーがいればと思うのだが、平日の昼間は彼も仕事で、病院に付き添うことができないのだ。

「はい、目を見せてください」と言って医師が左目の下まぶたを軽く下に引いた。

それがよほど痛かったのだろう。思わずハジさんの手が医師の腕をつかんでしまった。

言葉が不自由であれば動作で示すしかないのだが、医師も診察にてこずっている。

見ている私は、目の前で行われている何ともぎこちないやりとりに、ひやひやしてしまう。

「はい、じゃあこちらの機械の前に座って、顔を置いて、まっすぐ見ていてください。

眼球動かさないでね。まっすぐですよ、まっすぐ。

目に風があたりますけど、開けててください。しばらくまばたき我慢して」

医師にとってはこれが普段のペースだろう。

言い方もけっしてきつくはない。

しかし、このように早口で、しかも知らない単語ばかりを使って言われても、ハジさんには全く理解できないのだ。

わけが分からず医療機器の前に座り、痛くて開けることもできない左目を、「開けててください」と言われているのを見て、私はおろおろしてしまった。

それに、そもそも“まばたき”の意味が分かっていないはずだ。

しかし、機械に囲まれてしまったハジさんに、私も声をかけることができない。ただ見ている以外何もできない。

「違う違う。まっすぐこっち見て。まっすぐね。はい目閉じないでね」

と医師は、医療機器の向こうでレンズ越しに眼球をのぞきながら、何度も早口で話しかける。

こうして検査のやり直しが続いた。

病院の診察は、何故かてきぱきとことを済ませなくてはいけないような雰囲気がある。

私にはもう当たり前のようになっていたが、日本語が分からなければそうはいかない。

ハジさんはいっそう不安そうな表情をしているし、私自身、数十年ぶりの眼科で、現在使われている医療機器での診察のテンポに飲み込まれて、傍らに立つたまま話しかけることすらできない。

誰が悪いわけでもないのにむしょうにもどかしい思いがする。

診察が終ると、眼球のインスタント写真を見せながら、医師は私に症状の説明をした。

「本来眼孔は丸いはずなんだけれども、ゆがんでいるんです」

「はあ」

言われたままに受入れるしかないほど、聞いたことのない病状だ。

私と医師の間に座っているハジさんは、あいかわらず何も理解できていない。

「どうしてこうなったんですか?」

「私も分からないなあ。ちょっと大変なことになってるから、治るまでしばらくかかるかな」

と医師が言う。思いのほか深刻な病状なのだろうか。正直あまり事情が飲み込めないまま二人で診察室を出た。

とりあえずロビーのソファに座って病状を説明する。

「目の中に、黒い目があるでしよ、黒い目……」

この「黒い目」の意味が分からないようだ。

指差しても、ブラックと英語で言っても「ワタシ、日本語 ワカラナイナ」と困ったように言う。

説明が全く進まないうちに、薬局から名前を呼ばれ、点眼薬と内服薬を受取った。

保険の効かない支払いは検査代等を含めて、二万六〇〇〇円。

日本の病院に通い慣れている、というよりは支払い慣れている彼は、相応の準備をしてあったようで、特別驚くこともなく支払いを済ませた。

ハジさんの自宅に戻る。そして、新聞の片隅に、まるい黒目とゆがんだ黒目の絵を描いて説明した。

しかし、どれだけ納得しているのだろうか?

四日後、今日は二回目の診察の日だ。薬のおかけか痛みはなくなったようで、すっきりした顔をしている。

しかしこういう日に限って、雪混じりの雨なのだ。傘を差しながら、病院まで、自転車で行く。

|

眼球注射の前(1998年)

|

いざ、注射が始まる(1998年)

|

|

眼球注射の後、しばらく横になる(1998年)

眼球注射の後(1998年)

|

診察室で、突然

「今日は、眼球に注射をしますね。ちょっと向こうの部屋で待っていてください」

私はうろたえてしまった。「眼球に注射???」想像していた治療の域を超えている。

一方ハジさんは、その意味がわからず「何?」という顔をして私を見る。

待合室に移動してから、落ち着いてハジさんにこれから行われることを説明した。

この病院で、以前何度か血液採取や注射を受けているため、「注射」の意味は分かったようだ。

「眼球」の意味を、目を指差しながら身振り手振り合わせて何度も説明する。

別の部屋でベッドの上に横たわると、看護師が目薬をさしては去り、またさしては去りが何度か繰り返された。

その目薬が随分しみるようだ。そしてベッドの脇、横になっているハジさんには見えない位置に、注射器が用意される。

しばらくして医師と二人の看護師が来た。

もうすでに医師や看護師にとってみれば準備はできているので、一息つく間もない。

まぶたを開けたまま固定する器具を左目に装着すると、注射器が眼球に向かっていく。

そのとき、ハジさんは慌てたのか手で注射を制してしまった。

一瞬注射をしようとする医師と競り合っているように見えた。

しかし、次の瞬問には、二人の看護師に腕をつかまれて、ほとんど征服されるような感じで眼球に注射針が入っていった。

私は、子供が注射を拒否するのと同じような状況を見ていられなくて、後ろを向いてしまう。

もしかすると、眼球に注射をするという意味が全く分かっていなかったのかもしれない。

そうであれば、心の準備はできていなかったはずだと思うと、息苦しくなる。

注射が終るとすぐに、医師は部屋から出ていった。そして看護師が

「この部屋使わないから、しばらく寝てていいですよ」

とやさしく言うが、これまたハジさんには理解できないような早口だ。

ハジさんはしばし身動き一つしなかった。

ベッドの上で目を閉じている。

ようやく起き上がったときに 「痛イ」と小さな声で一言。

「まだ寝てていいよ」と言うと、また横になった。

今日は、体の大きいハジさんが随分小さく見える。

|

眼科でもらった薬をさし間違えて愕然とする(1998年)

|

病院も買い物もすべて自転車で移動する(1998年)

|

三日後、三回目の通院のためにハジさんの部屋を訪ねた。

珍しく民族服ではなく、製作所の青い作業着を着て現れた。午前中は仕事をしていたようだ。

部屋で一緒に昼食を済ませると、一日二回と指定された二種類の目薬を点眼する。

その様子を見て、「はっ」と気づいた。

「違う違う。この目薬が最初、その後こっちの目薬」

薬の順番が違っていたのだ。

注射をした日、ハジさんの自宅に戻ってから、看護師からの薬の説明をきちんと伝えたはずだった。

「赤いキャップの目薬が一番で、青いキャップの目薬が二番」そう何度か言うと、「ハイ、ハイ」と言っていた。

だから特別何かに書いたりもしなかったのだ。

それなのに、伝わっていなかったのか忘れてしまったのか、単純に問違えていたのか、目薬をさす順番が逆になっている。

一瞬二人とも沈黙した。もう少し分かりやすく伝えるべきだったのだ。

次の瞬間愕然として肩を落としたのは、ハジさんだ。

瞬く間に無言のまま情けないような表情に変わる。

三日間、薬をつけていた意味がないと思うと、ただただ無念だ。

言葉がわからないから付き添っていたのだが、これでは何の意味もない。

3 パキスタンと日本を結ぶ写真 top

結局その後、連続三回の眼球注射を受け、一〇回以上にわたり、まさに雨の日も雪の日も自転車で通院した。

桜吹雪のなか病院へ通うような季節になると、それだけで負担が随分小さくなった。

しかし調子がよくなると、本人としては治ったような感覚になっているにもかかわらず、眼球注射を打たなくてはいけないことが、少々不満だったようだ。

「今、目、痛クナイ。注射、イラナイナ」

この注射、かなりの痛みを伴うのだという。

それだけに、「もう治りましたから来なくていいですよ」と医師に言われたとき、晴れ晴れとした気分になった。

しかし、晴れ晴れとしたのは私だけだったのだ。

家族からの手紙をたまに取り出して読む(2000年) |

家族そろっての夕食(パキスタン・2003年) |

通院が終って何日もしないうちに、突然、妻を日本に呼びたいと言い始めた。

どういうことかと聞いても、その理由をなかなか言わない。

「奥サン 仕事シナイ。私 一緒 ココでイル」

要するに、仕事をするために呼ぶのではないという。一〜二ヵ月の滞在でいいから、日本に来させたいというのだ。

なぜ突然こんなことを言うのかと、パリジャーに電話で聞いてみる。

「ハジさんはね、ずっと病院行ってたでしょう。それで心細くなったんだよ。

奥さんと一緒だと少し気持ちが楽になるでしょう。だから呼びたいというんだ」

二ヵ月にわたる病院通いの不安と言葉の不自由さを十二分に味わったせいか、随分滅入っているようだ。

通院中、そんなそぶりは見せなかった。というか、私にその気持ちを察する心遣いが足りなかった。

今、はじめて知ったのだ。

しかし、現実的にはビザの発給は以前とは比べものにならないほど難しくなっている。

日本の保証人やパキスタンでの預貯金の明細等々、いくつもの書類をそろえなくてはいけない。

航空券を買って飛行機に乗ればいいという単純なことではないのだ。

もっともそんなことは、ハジさんの方がよく分かっている。

それでも呼びたいと言っているのだ。

一度思い立ったら、そう簡単にあきらめることができない。

|

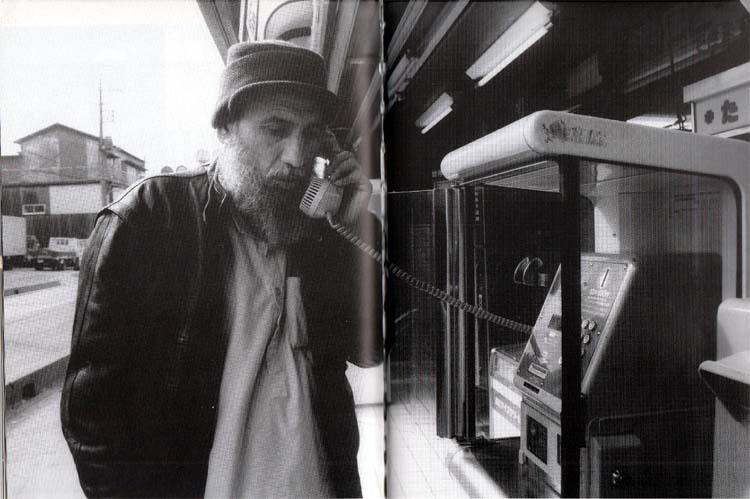

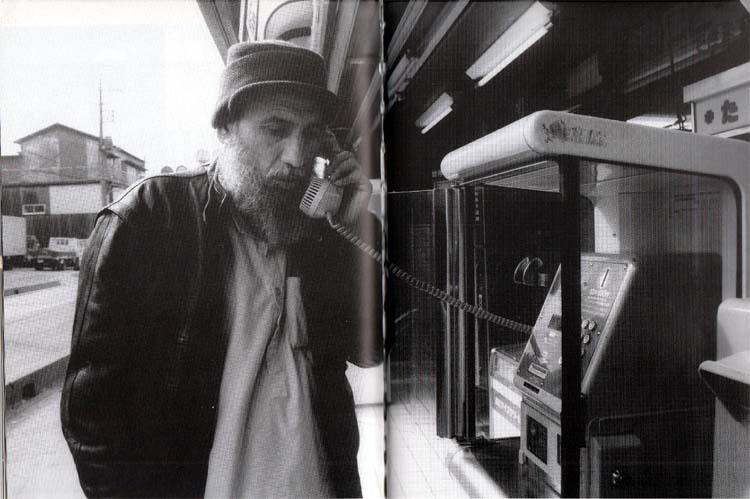

病院からの帰りに家族への国際電話(1999年)

|

今まで一万円程度だったハジさんの国際電話代が、二万、三万円と増えていく。

ある日 「アナタ、ワタシの奥サン、見ルナ」

そう言ってトランクのなかから出したものは、家族の写真だ。

「コレ 秘密ナ。アナタダケ 見ル」

アフガニスタンの習慣では、身内の女性を他の男性に安易に紹介するということはない。

たとえ写真であっても、女性の顔は男性には見せない。これが故郷の昔からの慣習だ。

けっしてタリバン政権の影響ではない。

だから、家族の写真を男友達に見せることはめったにないのだ。

しかし、私が女だったため、他の人には言わないでくれと言いながらも、うれしそうに写真を見せた。

そこには、ハジさんとは不釣合いなほど若い奥さんと、あどけない一〇歳の娘、一八歳・一六歳・七歳の息子、そして年老いて腰の曲った母親が写っていた。

日本に来るとき拉ってきた家族の写真だという。

質素ではあるが貧しくはなく、それよりむしろ主を失った家族の弱さが伝わってくる。

なぜなら、成人に達しか男性が不在の家族なのだ。

「奥さん日本に呼ぶのは難しいから、ハジさんがパキスタンに帰ったら?」

つい言ってしまった。「パキスタンに帰れば」というのは、私のなかでは禁句だったはずなのに。 |

パキスタンへ帰国した後に

撮影した母親とハジさん(2003年)

|

その頃私は、ハジさんの写真を撮るのが、ほとんど日常行為になっていた。

撮った写真はすべてハジさんに渡す。彼はそれをすべてパキスタンの家族に送っていた。

少しは日本での暮らしぶりが伝わっていればいいのだが。

一つ残念なことは、働く姿を一度も撮影していないということだ。

製作所で金型製作の仕事をしているのだが、働く様子は見たことすらない。

ただ、不法滞在・不法就労者摘発のニュースを耳にするたびに、埼玉県でなくてよかった、知らない会社でよかったと、正直胸をなでおろしていた。

彼らを雇う経営者にも罰金が課せられるという事情を知りながらも、一度だけ、ハジさんの仕事ぶりを撮影したいと、製作所の社長に申し出たことがある。

会社側からは

「彼の写真を撮っていただきたくないということではないのです。

ただ、うちとしては他社と競合している製品を、大手の納品先に卸していまして、競合が今とてもきびしく、企業秘密になるような製造工程の写真を撮ってもらいたくないんです。

彼もですね、そういった製品の製作に携(たず)わっていますから」 |

という、想像していない答えが返ってきた。

私はつい、不法滞在・不法就労にばかりに気をとられていたのだ。

ハジさんが日本に来る前から、リストラという言葉が流行語になるほど、日本経済は下降線をたどっていた。

それでもまだ、出稼ぎに値する国であったようだ。

現実には多くの外国人が、日本人のやりたがらない単純労働や肉体労働に従事していた。

その後、九〇年代終りに近づくにつれ、中小企業の倒産があいつぎ始める。

このとき、町工場などでは、安い人件費で済むからという理由で、海外からの出稼ぎ労働者を雇っていた。

景気がいいときは人材不足を補うため、悪いときは人件費削減のため、必要な人材とされた。

結局、景気がよくても悪くても、彼らが日本経済の穴を埋めているのだ。

そういったことを頭で分かっておきながら、今回の会社からの返事によって、思った以上に、この製作所の経営状況がきびしいことを初めて知らされた。

top

****************************************

|