|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

二章 キャラバンと共に

1 キャラバンの旅立ち top

十一月一三日、いよいよヤクのキャラバンに出る日がやってきました。

およそ二週間にわたる、標高四千メートル以上の峠を三つ越える厳しい旅です。

僕はドウンダル村のベマ・ラプケさん一家に同行することになりました。

村ごとに、南ドルポにある得意先の町や村を持っています。

ドウンダル村とナムド村、コマ村のキャラバンの目的地は南ドルポのカリブン村です。

ベマ・ラプケさん夫婦と息子のベマ・ワンジェン、そしてベマ・アンモとニマ・サンモの二人の娘がキャラバンに参加します。 |

|

ベマ・ワンジェンは、ド・タラップ村でフランスのNGOが運営する小学校に通う男の子です。

四歳の時から毎年このキャラバンに参加しています。

普段はド・タラップ村の親戚の家から学校に通っていますが、冬季は小学校は休校です。

お兄さんが一人いますが、台湾のお寺に修行にいっています。

奥さんは生まれたばかりの赤ちゃんを連れて、実家に旅立ちのあいさつにいき留守でした。

明日の朝、みんなと合流するとのことです。

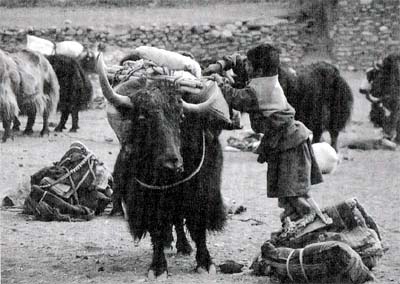

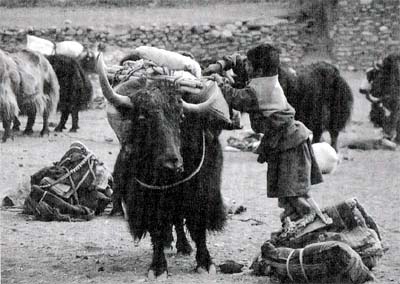

ベマ・ラプケさんの家では旅の準備が始まっていました。

ヤクは昨日のうちに家の裏手の麦畑に集められていました。

ヤクたちを中庭に集め、背中に鞍をのせて、荷物を積みます。

ベマ・ラプケさんはかなり神経質になっています。

「ヤクが驚いて暴れると、手に負えなくなる」と作業を撮影させてくれません。

ベマ・ラプケさんのお父さんとお母さんはドウンダル村に残って、寒い冬を越します。

二人はベマ・ラプケさんが旅の準備をする間、お香をたいて安全祈願をしていました。

準備が終ると、お父さんとお母さんが、ペマ・ラプケさんたちの頭にバターをぬり、みんなでお酒を飲んで、旅の門出を祝いました。

ドウンダル村には、朝早く出発してしまった家族もあります。チベット暦では今日は旅立ちにいい日のようです。

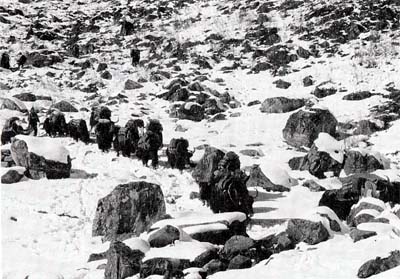

ナムド村にむかう道は、ドウンダル村のキャラバンのヤクと人の行列が数珠つなぎになっていました。

川原を見るとヤクの大群が歩いています。こちらはサルタン村のキャラバンです。

サルタン村、ナムド村、コマ村、ドゥンダル村など、各村のキャラバンが後になり先になりしながら、長い行列となっていっせいに目的地に向うのです。

サルタン村のキャラバンは、今日はナムド村の北にあるツァワの川原でキャンプを張るそうです。

ドウンダル村のキャラバンはツァワからさらに一時間ほど進んだラッキュウに向いました。

ラッキュウには一軒の家がありました。畑作と牧畜をして一家族だけでここにくらしています。

標高四一〇〇メートルのラッキュウで初日を終えました。

十一月一四日、朝。ペマ・ラプケさんの奥さんがキャンプ地にやってきました。

背中には生まれて七か月の赤ちゃんをおぶっています。赤ちゃんは元気がありません。奥さんに聞くと、

「今朝、うっかり背中から落としてしまったんです」と心配そうです。

やわらかい地面に落ちたので外傷はありませんが、頭の左側がはれています。

落ちたとき一分間ほど泣かなかったそうです。見ると、飲んだお乳を吐いています。奥さんは、

「この子は普段からあまり体調がよくないんです。お乳もあまり飲みません。

飮んでも吐いてしまいます。下痢をよくします」といいます。

原因ははっきりしています。お母さんに衛生観念がないからなのです。みな、顔も手もほとんど洗いません。

赤ちゃんが口をつける乳首も洗いません。ペマ・ラプケさんの奥さんだけでなく、北ドルポの女性はみんなそうです。

不衛生のために病気になった子供を、北ドルポ滞在中にたくさん目にしていました。

神経質にきれいにしすぎるのも問題ですが、ここまで衛生観念がないのも困ったものです。

それなのに、赤ちゃんの健康はとても気にして、ちょっと体調が悪いと大あわてします。

ペマ・ラプケさんの奥さんも、五人の子供を育てているというのに、とてもベテランの母親には見えません。

赤ちゃんが気を失って吐いたのが心配です。頭を打った場合、しばらくしてから具合が悪くなることがあります。

これから寒さの厳しい高山を、お母さんの背中にゆられながらの旅に出るのです。

もしも脳内で出血していたら、旅の途中では手のほどこしようがありません。お母さんに、

「残ったほうがいいんじゃないですか」とアドバイスしましたが、「どうしてもいく」といって聞きません。

お母さんは、「それよりも、薬で何とかなりませんか」といいます。

けれども、お乳も吐いているのですから、薬も吐きだしてしまうでしょう。

注射か点滴をしようにも、道具がありません。

吐き気をおさえる薬も、出血をふせぐために脳内の圧力を下げる薬もありません。

日本の病院でなら普通にできることが何もできないのです。

赤ちゃんはお母さんにおぶわれてキャラバンにくわわりました。

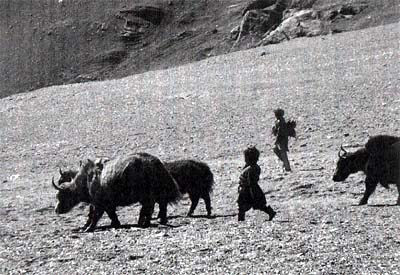

川沿いの道を進みます。みんなヤクを先に歩かせます。

「ソーソーソー、ラーギャロー(神に勝利あれ)」と声をかけて、ヤクの群れをコントロールします。

十一月に入ってから、急に気温が下がりました。夜明けはマイナスー○度近くまで下がります。

日中でも、日陰では一〇度以下という冷蔵庫なみの気温です。川の水も地面も凍り始めています。

しばらく進んで、川を渡りました。川を渡る時は、ヤクに飛び乗って身体がぬれないようにします。

お腹がすくと休憩です。ツァンパ(大麦をいって粉にしたもの)を食べて、お酒を飲みます。

お酒を飲むときは、かならず右の小指でお酒の表面をはじき、天と地に感謝をこめてふるまいます。

キャラバンにはナムド村の村役員ソナムさんもいました。

ソナムさんは奥さんや両親、それに一人を除いて子供たちをみんな村に残してキャラバンに参加していました。

「村に残した家族が心配じゃありませんか」と聞くと、

「いやあ、旅に出ると毎日みんなのことを思いだすんだよ。特に両親は高齢で病気がちなんだ。

冬の間、何事もないといいんだけどね」と答えました。

信心深いソナムさんは、ヤクを追いながらいつもお経をつぶやいていました。

途中で川から離れて斜面を上りはじめました。しばらく上ったところがこの日のキャンプ地でした。

僕らが最後尾だったので、キャンプ地に着いた時には、ほかの家族はみんな荷をおろし、ヤクを放して、テントを張っていました。

高度計を見ると四四〇〇メートルあります。

標高が上ってますます寒くなってきました。雪を抱いた山に美しく夕日があたっているのが見えました。 |

キャンプ地に着くと、ヤクの荷をおろし、塩の袋を風よけにして休む。

|

2 峠越え top

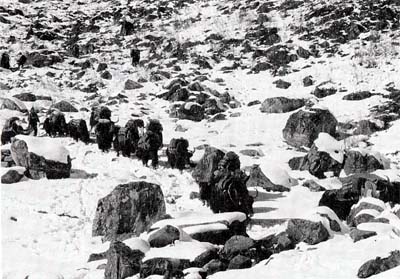

十一月一五日に四千メートル級のリンモシア峠を越えて、一六日は高地の道を進み、一七日に、これも四千メートル級のバガ峠を越えました。

この峠道を越えると南ドルポです。草の少ない乾燥した土地から、森と湖と氷河のあるヒマラヤに入ります。

バガ峠の頂上は、息をするのもつらいほどの強風が吹いていました。頂上にはオボーが立っていました。

石積みの真ん中に立つオボーに、みんなカタやルンタを結びつけて祈り始めました。

オボーのまわりをまわりながら「ソーソーソー、ラーギャロー」と大声で叫びます。 |

ヤクの背に塩や食料を積み、険しい道を進む。

|

ルンタをまき散らす人もいましたが、ルンタは強風にあおられて紙吹雪のように宙に舞いました。

飼い主たちの祈りを横目に、ヤクはさっさと道を下りていきます。

村人たちは祈り終るとあわててヤクを追いかけます。

標高三七〇〇メートルのキャンプ地に着いたのは午後三時でした。

ひさしぶりに富士山より低いところで眠れます。

太陽が照ってぽかぽかと気持ちよい暖かさです。昼食の弁当を子供たちとわけあって食べました。

一枚岩の大岩壁に囲まれた、絶景のキャンプ地でした。エジプトのスフィンクスのような形の山が見えました。

背の低い針葉樹がぽつりぽつりと生えています。三か月ぶりに見る緑が、心をなごませます。

夕暮れどきに、キャラバンのミーティングが開かれました。ペマ・ラプケさんが、

「このキャンプ地にはヤクのえさとなる草がたくさんある。

事故もなく休まずにきたのだから、二日間ほど滞在してはどうか」とみんなに提案しました。

キャラバンの目的の一つはヤクのえさにあるのですから、反対する村人はいません。

南ドルポに入ると、草が豊富になります。

いく先々でヤクを放牧して、たっぶりえさを食べさせながら進みます。

結局、ヤクをここで放牧して休養することになりました。

村人たちもひと休みしたくなったようです。

「ちょうどいいから近くのリンモ村の僧院にお参りにいってこよう」、

「リンモ村に住む知り合いを訪ねよう」と、みんな楽しそうです。

これも毎年のキャラバンの楽しみの一つなのでしょう。

3 リンポチェを訪ねる top

この二日間の休養中に、リンモ村の僧院に巡礼にいくナムド村とドウンダル村の人たちに同行することにしました。

一行の中にはソナムさんの姿も見えました。

午前九時すぎにキャンプ地を出発、標高が下がるに従って木々が目立ちはじめました。

木々はやがて林になりました。北ドルポとは自然環境が全く違うのを実感しました。

二時回半ほど歩くと、行く手にポクスンド湖が見えてきました。

切立った岩壁が藍色の湖面を囲むポクスンド湖は、まるで小さなバイカル湖のようです。

村人の一人が、「ポクスンド湖は、天候によって湖の色が変わるんだよ」と教えてくれました。

湖面に日があたると、絵の具を流したようなライトブルーになるそうですが、残念ながらこの日は曇り空で見ることができませんでした。

ポクスンド湖をすぎると針葉樹の林が続きました。標高が下がり、暖かくなるにつれて木の幹が太くなるのがわかります。

やがてリンモ村に着きました。石を積んで作った二階建ての家が並ぶ村です。

ドゥンダル村の人たちが僧院にあいさつにいくというのでついていきました。 |

高い山々に囲まれたポクスンド湖畔。

|

僧院といっても北ドルポで見たものとは違って、外観は普通の民家と変わりありません。

ただ、家の裏手の小さな建物にタルチョがたくさん立てられ、それが風にたなびいているのが、ここが普通の民家ではないことを示していました。

しーんとして、人の気配がありません。

誰もいないのかと思ったら、村人の一人が、「いや、リンポチェがいるよ」と三〇センチメートル四方ほどの窓を指しました。

のぞいても、賁]つ暗でなにも見えません。しばらくすると目が慣れてきて、室内に人がいるのがわかりました。

奥行き五メートルに幅五メートルほどの四角い部屋です。

奥まったところに高齢のリンポチェが座っています。リンポチェの前に、人々がいます。

ちょうどお祈りが終ったようで、ざわざわと雑談が始まりました。

サルタン村のキャラバンの人たちのようです。僕らよりも先にお参りにきたのでしょう。

やがてサルタン村の人たちが、リンポチェと一緒に家から出てきました。

家の前でリンポチェに「供(そなえ)物を受領した」という証明書を書いてもらっています。

村に残った人たちやキャンプ地にいる人たちから、代わりにお供物を届けるように頼まれたのです。

預かってきたお供物を届けたことを証明するために、リンポチェに証明書をもらいます。

サルタン村の人たちが帰ると、ナムド村とドウンダル村の人たちが家に入りました。

リンポチェにお願いして、二種類の魔よけをもらいました。一つは菜種、もう一つは黒い岩石をうすくはいたものです。

リンポチェの霊力が注ぎこまれていて、このふたつを持っていると病気になったり事故にあったりしないのだそうです。

そういえば、北ドルポの村々で、同じものを子供たちや家畜が首にかけているのを見かけました。

きっとキャラバンのたびに、このリンモ村のリンポチェにかけてもらうのでしょう。

ソナムさんが代表して、リンポチェにこの先の天候について占ってもらいました。

リンポチェによると、最大の難関である三つ目の峠、カクマ・ラ峠を越えるときは天気はよいだろうとのことです。

リンポチェの言葉に、村人たちはほっとしたようすです。

みんな真剣な顔をして、リンポチェの話を聞いています。

最後に村人たちは、チベットの塩や北ドルポの大麦などのお供物をリンポチェに奉納(ほうのう)しました。

お供物を用意してこなかった人はお布施(ふせ=お金)を渡します。

村人たちは、こうして毎年キャラバンの途中にリンポチェにお参りしているのです。

キャンプ地に帰る途中、ポクスンド湖岸に別の僧院がありました。

ここにもお参りするのかと思ったら、そのまま通りすぎます。

村人たちに、「ここには寄らないんですか」と聞くと、

「私たちがここで信仰しているのはあのリンポチェだけです。ほかの僧院にはいきません」ときっぱりといいます。

ふらっと旅の途中の僧院に立ち寄っただけかと思っていましたが、どうやら村人たちにとってあのリンポチェは特別な存在のようです。

4 キャラバンの少年 top

十一月二〇日。二日間の休養が終りました。キャラバンは今日の目的地セイジョンに向います。

標高三千メートルを切ると、すぐにセイジョン村に着きました。

ここまで下るとさすがに暖かく感じます。村人たちはテントも張らずに眠りました。

この日一番うれしかっだのは、頭を打って元気のなかったベマ・ラプケさんの赤ちゃんがやっと元気になったことです。

お姉さんのニマ・サンモに遊んでもらい、きゃっきゃと喜んでいます。大ごとにならなくて、ほっとしました。

十一月二一目はいつもより遅い午前一〇時半に出発。

セイジョン村のキャンプ地は、まわり重局い岩峰に囲まれているので、こんな時間になっても日がさしません。

ベマ・ラプケさん一家のベマ・アンモとニマ・サンモの姉妹は、最初は一緒に歩いていました。

ところが、幼い二人はただでさえ歩みが遅いのに、一緒になるとふざけあうばかりでなかなか前に進みません。

怒ったお父さんが、ベマ・アンモにいとこのお兄さんと一緒に歩くようにいいました。

妹の世話から解放されたベマ・アンモは大喜びです。

お兄さんは重い荷物をかわりに持ってくれるし、ドライチーズなどおやつもわけてくれます。

どうやら、ちょっとお調子もののベマ・アンモは、このやさしいお兄さんと一緒に歩きたいと前から目をつけていたようです。

荷物を持とうとしたニマ・サンモは、お父さんに、「自分がちゃんとついて歩けるかどうかもわからないのに、荷物なんか持たなくていい」といわれてしまいました。

ニマ・サンモも、「荷物を持たなくていいなら楽でいいわ」と開きなおっています。

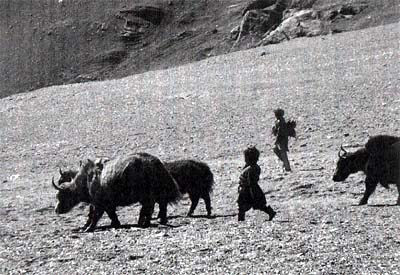

お兄ちゃんのベマ・ワンジェンはといえば、お父さんの手伝いをしようと懸命です。

キャンプ地を出る前に、移動の準備をします。

まず、ヤクが準備をする間に暴れたり動いたりしないように、前足をロープでしばります。

ここまではなんなくこなしますが、今度はヤクの背に鞍をのせなければなりません。

鞍をしぼりつけるロープを、ヤクの胴の自分の立っている側から反対側の胴にたらします。

胴の向う側にたれたロープの端を、腹の下を通してこちら側に持ってきて、しっかりと結びます。

子供のヤクに鞍をつけるのはベマ・ワンジェンにも簡単にできます。

得意げに、きっちりとロープをしばります。口を使ってロープをしばる動作は一丁前です。

問題は、立派な角をはやした大人のヤクです。 |

ヤクの背に荷をのせるペマ・ワンシェン。

|

胴体の大きい大人のヤクだと、向う側にたらしたロープの端に、ベマ・ワンジェンの手が届きません。

そこで、ベマ・ワンジェンは、ヤクのお腹の下にもぐりこんで、ロープの端をつかみます。

お腹の下に人間がもぐるのを嫌がって、ヤクは暴れます。気をつけないと、後ろ足でけられます。

ある日、ベマ・ワンジェンは、この作業中、ヤクに思いきりけられてしまいました。

あまりの痛さに大泣きです。以来、どうもベマ・ワンジェンはこの作業が苦手になったようです。

お父さんやお母さんが出発の準備をしていても満足に手伝えません。

出発の準備が手にあまると思ったのか、ベマ・ワンジェンは移動中のヤク追いで名誉挽回をねらいはじめました。

ムチをふるってヤクを追います。ムチを地面に叩きつけるとバシッといい音がします。

この音に驚いてヤクは前進します。列をはみだしたり立ち止まったりしたヤクのお尻には石を投げつけます。

石があたると、びっくりしたヤクは、歩きはじめます。

ヤクを追うかっこうだけは一人前なのですが、ヤクたちはなかなかいうことを聞いてくれません。

ヤクたちはベマ・ワンジェンをなめているようです。

ボンモ村をすぎたあたりで、風が強くなり、ものすごい砂ぼこりがたちこめました。

その時のことです。ベマ・ワンジェンがヤクの背中に乗ってしまいました。

ヤクは荷物を運ぶ大切な動物です。よけいな荷物をのせて疲れさせてはなりません。

ベマ・ワンジェンもそれは知っていたのですが、砂ぼこりに嫌気がさしたのか、それとも気がゆるんだのか、ひょいとヤクの背中に乗ってしまったのです。

それに気がついたお父さんが飛んできました。いまにもベマ・ワンジェンをなぐりつけそうな勢いでどなりつけました。

お父さんに叱られ、ベマ・ワンジェンはすっかりいじけてしまいました。行列の一番後ろをとぼとぼとついてきます。

ヤクを粗末に扱った自分が悪いのはわかっていても、みんなの前で叱られたことが悔しくてしかたがないのでしょう。

キャンプ地に着いてもお父さんの手伝いをしません。ベマ・アンモとニマ・サンモは焚火のための小枝を集めています。

標高が下がるにつれて、緑はいよいよ多くなり、キャンプ地のまわりでいくらでも小枝が拾えます。

けれども、ベマ・ワンジェンは動きません。とうとうお父さんに、

「いつまですねているんだ。妹たちを手伝ってやらないか」と怒られました。

ベマ・ワンジェンはしぶしぶ妹たちのところへ歩いていきます。

ベマ・ワンジェンは、お父さんやお母さんを手伝いたい気持ちは強く、一人前の大人の顔をして手伝おうとします。

けれども、気持ちはあっても、まだまだ身体は子供ですから、なかなかうまくいきません。

それが自分でもはがゆくてならないのでしょう。

僕はベマ・ワンジェンに話を聞いてみることにしました。

「ベマ・ワンジェンは将来は何になりたいんだい」

「うーん、まだよくわからないよ。だけど、勉強は好きなんだ。

ほんとは家の手伝いをしているよりも、トークラップ村の小学校に通っているときのほうが楽しいんだよ。

小学校を卒業したら、上の学校にいきたいな。ドルポの外の世界も見てみたいしね」

台湾に留学しているベマ・ワンジェンのお兄さんは、北ドルポに帰ってきたらきっとお坊さんになるでしょう。

チベットでは、家を継ぐのは末の男の子と決まっているので、お父さんのベマ・ラプケさんのあと継ぎはベマ・ワンジェンです。

「そうなんだ。僕がこの家を継がなければならない。はやくお父さんみたいに一人前の男にならないと。

僕が一番尊敬しているのはお父さんなんだ」

勉強好きのベマ・ワンジェンは、今回の旅にも教科書やノートを持ってきています。

「勉強はしているのかい」

「忙しくって勉強なんかできないよ。教科書もノートも、荷物の奥のほうに埋まってしまって、どこにあるのかわからなくなっちゃった」

ベマ・ワンジェンはそういって笑いました。

5 カクマ・ラ峠 top

休養のあとの二日間はおだやかな旅が続きました。村人たちもリラックスしています。

けれども、十一月二二日になると、上りの道が多くなってきました。再び標高も上がりました。

最後の五千メートル級の峠、カクマ・ラ峠が近づいてきたのです。

村人たちは、「カクマ・ラ峠が一番の難所だよ」といいます。

行く手にヒマラヤの白い山々が見えてきました。山頂が氷河におおわれているのです。

風が強いのか、雲がかなりの速さで空を流れます。飛びすぎる雲の切れ間から、時々太陽が顔を出します。

川沿いの道を上りました。岩場にさしかかると、道がせまく危険なので、ヤクの行列が渋滞してしまいます。

道を上りきると、正面に標高五一一五メートルのカクマ・ラ峠が見えました。

しばらく進んでこの日のキャンプ地に着きました。高度計を見ると、四三六五メートルあります。

キャンプ地から、カクマ・ラ峠が夕焼けに美しく染まるのが見えました。

村人たちは、「夕焼けだと、明日はいい天気になるよ。朝焼けは悪天候の前兆だよ」と教えてくれました。

だとすると、明日はいい天気になりそうです。

そういえば、リンモ村のリンポチエも、「カクマ・ラ越えは晴れる」といっていました。

晩ご飯に、テレビの撮影チームが、フリーズン・ドライの赤飯を食べていました。

グレートジャーニーでは、「僕が晩ご飯に赤飯を食べると、次の日は天気が荒れるか停滞する」というジンクスがあります。 |

標高5115メートルの難所、カクマ・ラ峠。

|

みんなおいしそうに食べているのですが、僕は食べないように頼まれ、別の物を食べました。

夜になってテントを出てみると、雲っていて星が一つも見えません。

本当に晴れるのか、心配になってきました。

十一月二三日は、朝から曇りでした。雲が厚くて日もさしません。

「やっぱり晴れなかったか」と、ちょっとがっかりしましたが、難所だと聞いていたのに道はそんなに悪くありません。

最後の登りなどながらかなもので、頂上もすんなり越えてしまいました。

風は強かったけれど、気温もマイナス八度とあまり寒くなりません。

この日のキャンプ地は標高三八六〇メートルのギャンラバック。

ここには、僕らよりも先に出たサルタン村のキャラバンが、すでにテントを張っていました。

キャンプ地はあまり広い平地ではありません。僕らは平地の端にテントを張りました。

やがて、ドウンダル村とナムド村のキャラバンがキャンプ地に到着しました。

ところがもうテントを張る空き地がありません。

村人たちはしかたなく、一キロメートルほど先に平地を見つけ、テントを張りました。

十一月二四日は、峠道を越えて疲れたヤクのための休養日となりました。

ヤクだけでなく、人間も疲れています。

一日の移動距離はそれほどでもありませんが、みんな荷物を背負って歩いているので、疲れもたまります。

二頭の馬が、草も食べず水も飲みません。馬たちも疲労のために食欲がないのかと思ったら、飼い主が、

「毒草を食べてしまったんだよ。この二頭ははじめてキャラバンに連れてきたんだ。

連れてきたことのある馬やヤクなら、どれが毒草なのか知っていて食べないんだけどね」と心配そうです。

飼い主は、キャラバンに参加しているングァッパのカルマ・ギャルツェンさんに、馬の治療を頼みました。

カルマ・ギャルツェンさんは、歩きながらいつもお経をぶつぶつ唱えているので、僕は「ぶつぶつ経」とあだ名をつけていました。

カルマ・ギャルツェンさんがどうやって馬を治療するのかと、見ていました。

やはりぶつぶつとお経を唱えて、ついで馬にふーつと息を繰返し吹きかけました。治療はこれで終わりです。

カルマ・ギャルツェンさんに聞くと、二一頭の馬に仏のご加護を願ったんだよ」といいます。

カルマ・ギャルツェンさんの「ぶつぶつ経」が効いたのか、馬は次の日には元気になりました。

もしかしたら疲れがとれてお腹の具合がよくなっただけかもしれません。

6 放牧地に到着 top

最大の難所といわれたカクマ・ラ峠があの程度だったのだから、あとの行程は楽だろうと思っていたのは、どうやら甘かったようです。

十一月二五日が今回の旅の中でもっとも困難な道のりとなりました。

標高は低くなったものの、岩場が行く手を邪魔するアップダウンのきつい道が続きます。

毎年このキャラバンの時しか使われない道で、ほとんど人は通りません。整備もされておらず、荒れほうだいです。

岩場の急斜面は、どうしてもゆっくりと進まなければなりません。

岩に行く手をさえぎられ、前に進めなくなったヤクが立ち止まると、たちまち行列が渋滞します。

途中、道がふた手にわかれたところで、サルタン村のキャラバンと別れました。 |

雪が積もり、足場の悪い道を進む。

|

サルタン村のキャラバンのお得意先は、僕らのむかうガリソン村ではなく、ここから西のリコット村やリミ村なのです。

ドウンダル村とナムド村のキャラバンは、そのまま南に進みました。

五時間も歩いて、やっとたどりついたキャンプ地は、今までにない傾斜のきついところでした。

テントを張る場所としてはもっともふさわしくない地形です。

けれども、「この近くには、ここにしか水がないので、毎年ここにキャンプするんだ」と村人が教えてくれました。

十一月二六日午前十一時。最後の峠、ロッパ峠を越えました。峠道からはダウラギリ連峰が見えました。

手前に、谷があります。よく見ると段々畑が見えます。「ほら、あそこがガリソン村だよ」と村人が教えてくれました。

目的地のガリソン村までもうすぐなのに、キャラバンはここで止まりました。

標高三五〇〇メートルの平地にテントを張ります。

どうしてだろうと思ったら、同じくカリブン村を目ざしているコマ村やカラン村、ニザール村のキャラバンがまだ到着していないといいます。

みんなそろわないと、商談を始めることができません。

十一月二七日、二八日と、遅れているキャラバンを待ってキャンプ地で休みました。

これは村人たちにとって、ちょうどよい休息になったようです。

みんな、身体を洗い、洗濯をして、身だしなみを整えています。

カリブン村のあるパラ地区は、チベット仏教ではなくヒンズー教徒の多い土地です。

異なる文化の人たちに会うのに、毎年のこととはいえ、みんなちょっと緊張しているようです。

日がくれる前に、三人の村人が代表してカリブン村にお酒を買いにいきました。

カリブン村に着くとみんなそれぞれに知り合いの家に泊めてもらうので、しばらくはみんなで一緒にお酒を飲めません。

最後の夜にみんなで飲むことになったのです。

僕も宴会に参加して、みんなの話を聞きました。

「このキャンプ地が、我々のキャラバンの冬の放牧地なんだ。

ひと冬ここで放牧させてもらうんだが、タダじゃないんだよ。

パラ地区の行政委員長に、ヤクー頭につき二〇ルピーの草代を支払わなきやならないんだ」

「チベットのチャンタン高原に塩を手に入れにいくときは、放牧代は大麦でいいんだ。

おまけにチャンタン高原の人たちは、放牧しているヤクの世話までしてくれる。カリプソ村はサービスが悪いよ」

「おまけに、ここはそんなにいい放牧地じゃないんだ。

来年またいい草がはえてくるように、我々がくる前に、焼き畑みたいに草を焼いてしまうんだ。

だから、ヤクたちが食べる草が少ない。二〇ルピーは高いよ」

カリブン村に着いてからも、すぐには商談は始まりません。

急ぐと、「売り急いでいる」と見られて、塩とトウモロコシの交換条件が悪くなるのです。

むしろ相手をじらしたほうが有利に取引ができます。

「俺たちは来年の春までここにいるんだぜ。こちらが急ぐ必要はないんだ。

半年かけてゆっくり取引したっていいんだからな」と、村人たちは余裕しゃくしゃくです。

カリブン村に着いて一〇日ほどすると、しびれを切らしたパラ地区の行政委員長が、

「そろそろ話合いをしようか」と訪ねてくるそうです。ここからが勝負です。

ガリソン村側では、収穫高を基準に、トウモロコシと塩との今年の交換率を自分たちで決めて、キャラバンを待ちかまえています。

キャラバン側としては、だまってその条件を飮むわけにはいきません。

少しでもいい条件で交換しようと交渉が始まります。

個人で勝手に交渉するのは禁止されています。まずはおたがいの行政委員長が話合って交換率を決めます。

勝手に交渉すると、ヒツジを一頭、罰金として取られます。

サルタン地区は行政委員長のベマ・タルケさんに急用があり、村人にあつく信頼されているソナムさんが行政委員長代理として交渉にあたります。

「今年は天気が悪くてトウモロコシがあまり収穫できなかった」

といううわさが流れているそうですが、ベマ・ラプケさんは、

「それでも、塩一に対して、トウモロコシを二・五くらいは手に入れないと。そうじゃないと、食べていけないよ」

といいます。

村人たちは、お酒を飲みながら、「今年の交渉はどうなるだろう」と遅くまで話合っていました。

ふと気がつくと、雪が降りはじめていました。ドルポで雪が降るのを見るのははじめてです。いよいよ本格的な冬です。

十一月二九日。朝起きると、一面の銀世界です。

一五センチメートルから二〇センチメートルは積っているでしょう。

ヤクの背や頭にも白い雪が積もっています。

コマ村など、ほかの村のキャラバンが、やっと到着しました。

僕らより遅れて村を出たナムド村の人たちの姿もあります。

カクマ・ラ峠もロッパ峠も雪が降り、到着予定が遅れたといいます。

「カクマ・ラ峠は大雪だよ。今年はもうキャラバンはあの道を通れないんじゃないかな」

と到着した村人が教えてくれました。

みんなそろったので、明日はいよいよカリブン村へと入ります。

雪は昼間は一旦やみましたが、夕方から再び激しく降りはじめました。

この雪の中、本当にガリソン村にいけるのか、心配になります。

けれども、翌朝はきれいに晴れました。安心したのか、みんななかなか動こうとしません。

「カリブン村はすぐそばなんだから、日があがって暖かくなってからでいいじゃないか。

そのころには道の雪もとけているよ」とのんびりかまえています。

ナムド村とドウンダル村のキャラバンがのんびりしているうちに、昨日、到着したコマ村のキャラバンが動きだしました。

まずは放牧地に散ったヤクを集めます。

各村のヤクたちがまじりあっているので、自分の村のヤクだけを集めるのがひと苦労です。

やっと集めると、コマ村のキャラバンはひと足先にカリブン村へと向いました。

ナムド村とドウンダル村のキャラバンがようやく動きだしたのは昼すぎです。もう雪はとけていました。

最後の日とあってベマ・ワンジェンもはりきったのか、苦手なヤクの鞍つけ作業を積極的に手伝って、お父さんのベマ・ラプケさんにほめられていました。

キャラバンが移動を始めました。

道はすぐに森の中に入ります。

木々の枝にはまだ雪が残っています。

木々にさえぎられて太陽の光が届かないため、地面にも雪があります。おまけに急な下り坂です。

後ろからついてきたヤクがすべり落ちてきて、角につかれるのではないかと心配になりました。

ベマ・ワンジェンが遅れています。今日は四頭のヤクをお父さんにまかされています。

最初はしっかりお父さんの後ろについていましたが、悪路に負けて、ずるずると遅れていきます。

ベマ・ラプケさんが時々ヤクを止めて、ベマ・ワンジェンが追いつくのを待ちます。

ベマ・ワンジェンのお母さんも遅れがちです。

気をつけないとすべって転びそうです。 |

森の中、雪が残る急な下り坂をおりていく。

|

背中におぶった赤ちゃんにまた怪我をさせては大変です。

ヤクに積んだ荷物がくずれました。ベマ・ワンジェンがさっと荷物を背負います。すばやい動作にたくましさを感じます。

ベマ・ワンジェンが疲れてくると、妹のニマ・サンモがかわりに背負います。

その姿を見ながら、「兄妹二人ともこの旅で成長したようだな」と僕は思いました。

あいかわらずのお調子ものはベマ・アンモです。のんきに遊びながら歩いています。

およそ二時間ほど歩き、森から出るとカリブン村でした。

カリブンは二〇年ほど前にできたばかりの新しい村で、チベットから亡命してきた仏教徒とヒンズー教徒が一緒にくらしています。

ポン教徒もいます。

トウモロコシを栽培していますが、北ドルポと同じように農業と牧畜だけでは生計が立たず、やはり交易もしています。

キャラバンを組んで、別の土地にいき、お酒や織物を売るのだそうです。

北ドルポの村人は、カリブン村の家々にそれぞれ泊めてもらいます。

ベマ・ラプケさん一家は毎年村長の家にお世話になっています。

村長は家の入口で一家を出迎えてくれました。

お酒をなみなみと注いだコップのふちに、ヤクのバターをほんの少しのせてベマ・ラプケさんにさしだします。チベット式の歓迎です。

ヤクの背から荷物を下ろして村長の家に運びこみました。

荷を下したヤクは、最後のキャンプ地に戻されます。

ヤクたちはこれから半年間、放牧地でくらします。

僕も村長の家に案内されました。石造りのごつごつした北ドルポの家と違って、土壁で塗りかためた家です。

村長の家は三部屋ありました。居間の中央のストーブは、暖房だけでなく料理にも使われます。

ベマ・ラプケさんたちにふるまおうと、村長の奥さんが白いご飯をたいていました。

ベマ・ラプケさんはさっそく荷物の整理にとりかかり、忙しくしているので、ベマ・ラプケさんの奥さんに到着の感想を聞いてみました。

「無事に着いてうれしいですよ。赤ちゃんの頭のけがが心配でしたが、途中から元気がよくなって、ほっとしました。

あなたの薬がよかったのかもしれません」

「ベマ・ワンジェンと妹たちは、旅を通じて成長したんじゃないですか」とたずねると、

「いえいえ、まだまだですよ。

ベマ・ワンジェンは少しは父親の手助けができるようになっだけれど、娘二人は水汲みくらいしかできません。

足手まといでした」となかなか厳しい答えが返ってきました。

7 ギャルゼンとの再会 top

一二月一日。北ドルポの人たちと別れる日がきました。

塩とトウモロコシの取引を見たかったのですが、日程に余裕がありません。

寄り道を終えて、シルクロードの旅を再開することにします。

ガリソン村でキャラバンの村人たちと別れて、飛行場のあるジュパールに向います。

時々北ドルポを遅れて出発したキャラバンとすれちがいます。北ドルポで見知った人たちもいます。

話を聞くと、「カクマ・ラ峠越えはあきらめたよ。大雪で通れない。

遠まわりになるけれど、山道をさけてドゥナイに向い、そこからカリブン村にいくことにしたんだ」といいます。

ガリソン村を出て二日目。またキャラバンとすれちがいました。

誰か知っている人がいないかと思ったら、ギャルゼンのお父さんがいます。

ギャルゼンの傷がどうなったのか気になっていたので、声をかけようとしたら、お父さんの後ろにいた少年がにこにこ笑いながら近寄ってきました。

何と、ギャルゼンです。

歩けないくらい重症だったギャルゼンが、まさかキャラバンに出るなんて、思ってもいませんでした。

僕はギャルゼンに声をかけました。

「お尻の傷は大丈夫かい」

「まだ少し痛いんだ。だけど、傷口はすごく小さくなったよ」

「お父さんと二人だけでキャラバンに出だのかい」

「そうだよ」

ギャルゼンは明るく元気な声で答えます。

健康な大人でも、ヤクを追いながら標高四千メートル以上の峠を三つも越える二週間もの旅は大変です。

それなのに、ギャルゼンは、傷がありながら、お父さんと一緒にここまでやってきたのです。

治療が途中だったので心配していただけに、僕はほっと安心しました。

うれしさがこみあげて、胸が熱くなりました。ドルポですごした四か月で、一番うれしい瞬間でした。お父さんが、

「どうもいろいろとお世話になりました。おかげでギャルゼンも元気になりました。

また私たちの村にくる機会があったら、ぜひうちにも寄ってください」と、僕にむかって両手をあわせ、頭を下げました。

僕らが立話をしている間も、ヤクは黙々と先に進みます。 お父さんとギャルゼンは、あわただしくヤクたちのあとを追います。

歩くことのできなかったギャルゼンが、小走りにヤクを追いかけていきました。

途中でふりむくと、僕にむかって、「バイバーイ」と元気に手をふりました。 僕は見えなくなるまで、ギャルゼンの後ろ姿を見つめていました。

暖かい南の地で半年ゆっくりすごせば、傷はきっとよくなるでしょう。 |

ヤクを追う北ドルポの子供。

|

top

****************************************

|