|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

三章 サハリン縦断

|

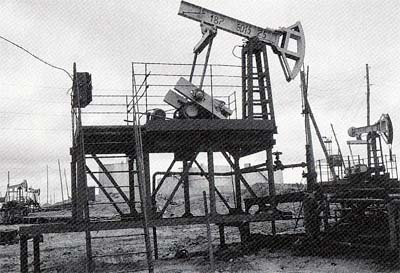

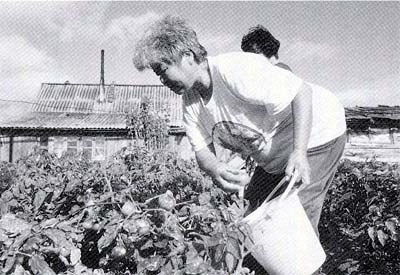

人の働いている気配が感じられない油田地帯。

石油を地下からくみだす小さなポンプ。 |

1 オハの油田 top

二〇〇五年七月、僕らは再びサハリンヘ向いました。

ビアフトゥから自転車でサハリンを縦断。サハリン島南端からシーカヤックで宗谷海峡を渡り、北海道に上陸します。

ビアフトゥにむかう前に、サハリン島北端の油田の町オハにいくことにしました。

オハには先住民ニブヒがたくさん暮らしています。ニブヒの人たちを訪ねるのです。

七月九日、新潟からウラジオストックヘ。ウラジオストックでロシア製プロペラ機アントノフ二二型機に乗りつぎます。

三六人乗りの小さな飛行機は、アムール川沿いに大陸を北上します。

一月に徒歩で渡った間宮海峡の上空を飛んで、オハに着いたのは七月九日のことでした。

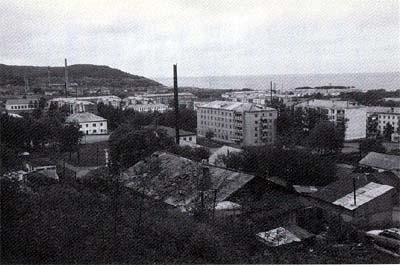

オハは、サハリン北部最大の町です。

近代的な町だろうと思っていましたが、ソ連時代の灰色のコンクリートの建物ばかりが目立つ、取残された極東ロシアの町でした。

高層ビルもなく、中心地の市役所のまわりにもレストランと銀行、小さな商店がならんでいるだけです。

土曜日だったので、若者たちが町にくりだしていました。

けれども、これといった娯楽施設があるわけではなく、瓶ビールを片手に路上にたむろしているだけです。

ビールを飲みおわると空き瓶を手あたり次第に投げ捨てます。割れたビール瓶が路上に散乱していました。

オハの油田は一九二八年に開発が始まりました。現在は国営オハ石油ガス公社が経営しています。

オハ地区一五か所におよそ二〇〇〇のポンプがあり、天然ガスも七か所で採掘しています。

従業員はおよそ二〇〇〇人ですが、そのうち先住民は一五人しかいません。

地下の石油はあと一〇年ほどでなくなると見られており、そのあとは海底を掘らなければなりません。

そのため、現在、日米と協力で海底油田の開発を進めています。

いずれは石油とガスをパイプラインで日本に輸出する計画です。

町のはずれにある油田地帯にいってみました。

近代的な装備で大規模に掘っているのだろうと思ったら、またまた予想を裏切られました。

小さなモーターで石油を地下からくみだすポンプが、あちらこちらに点々とあるだけです。手動でも動きそうな粗末なポンプです。

人間が働いている気配がありません。雑草もほとんど生えていない荒野で、粗末な機械だけが動いています。無機的で不気味な光景でした。

2 オハのニブヒたち top

オハに着いて二日目の七月一〇日、近郊のネクラソフカを訪ねました。ニブヒがたくさん暮らす地域です。

油田で働く人たちの療養所にいくと、「今日は日曜日だから、海岸にたくさん人がでているよ」と教えてくれました。

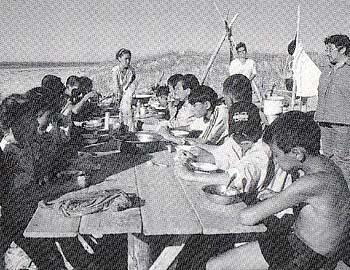

海岸にいってみると、風もなく、青空が広がっています。

砂浜にたくさん人がいて、まるで日本の海水浴場のようなにぎわいです。

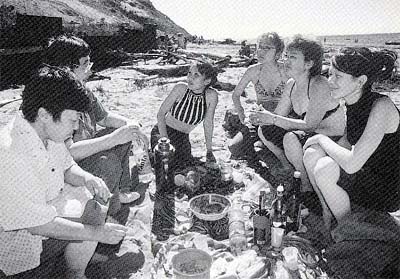

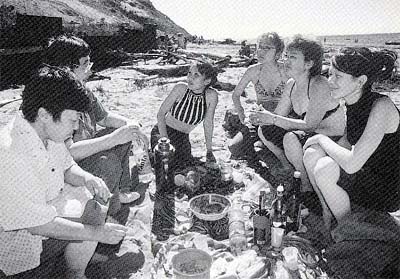

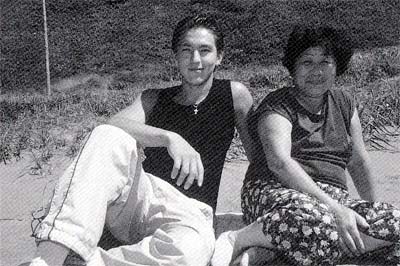

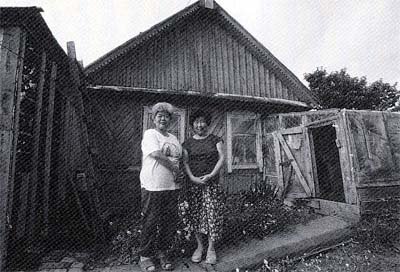

ニブヒの家族がピクニックに来ていました。近づくと、一人の女性が声をかけてきました。

僕らが日本からニブヒを訪ねてやってきたというと、

「あら、そうなの。以前も日本人の学者が調査に来たことがあるわよ。私のところにも来たわ。

私はサハリンで唯一のニブヒ語の新聞を発行しているの。

あなたたちを取材したいから、ちょっとここに座りなさいよ」といいます。

女性の名前はアレクサンドラさん。漁師のご主人と娘夫婦とその子供たち、そして友だちの家族と一緒に、みんなでごちそうをもちよってピクニックに来ていました。

みんな、突然現れた日本人の僕らを歓迎してくれました。

アレクサンドラさんは、「ニブヒでも、ニブヒ語のわかる人たちが減っているの。みんなロシア語で生活しているのよ。

だから、新聞の読者も減ってしまって、今は残念だけど、二五〇部しかでていないのよ」といいます。

ビールとウオツカを飲みながら、海草の瓶詰めやハム、そしてパンを食べています。僕らもごちそうになりました。

アレクサンドラさんのご主人が、火をおこしました。サケ(カラフトマス)の半身に塩をふって串に刺し、遠火で焼きます。

「シャスリックという料理なんだ。昨日とったばかりの新鮮なサケだよ」とすすめてくれます。

焼きたてのシャスリックにかぶりつくと、何ともいえないおいしさでした。

アレクサンドラさんと友だちの家族は、日本に来たことがあるそうです。

「私たち、ニブヒの伝統舞踊をやっているのよ。招かれて日本で公演したの。

だけど、ネクラソフカの文化会館が、今年、火事で全焼して、楽器や衣装もみんな焼けてしまったから、しばらくは公演もできないわね」

ご主人がサケをとりにボートで沖にでました。一時間ほどして帰ってきましたが、サケはとれませんでした。

アレクサンドラさんが、「明日、ニブヒの子供たちを連れてキャンプにいくの。あなたたちもいらっしゃい」とさそってくれたので、同行することにしました。

3 ニブヒの暮らし top

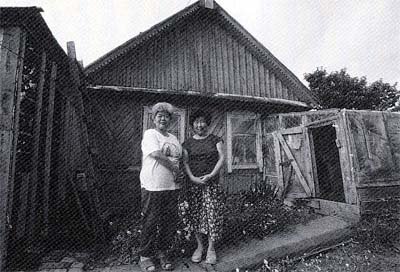

日本の海水浴場のようににぎわっていた。 |

ニブヒ語の新聞を発行しているアレクサンドラさんたちが

ピクニックに来ていた。 |

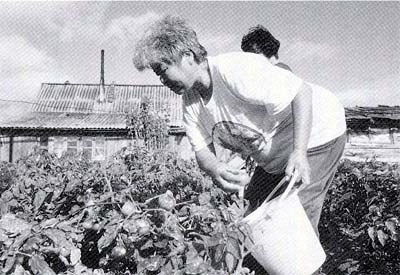

アレクサンドラさんたちとわかれて、ネクラソフカのニブヒの漁師レオニートさんの家を訪ねました。

レオニートさんは脳梗塞で倒れて右手が不自由ですが、息子のミーシャさんと義理の息子アレクセイさんと一緒に、今も漁にでています。

レオニートさんは、「今日は俺はオートバイの修理をするので漁にでないけれど、ミーシャとアレクセイがいくから、一緒にいけばいい」といってくれました。

ミーシャさんのボートに乗って海にでました。海中にたらした刺し網に、サケがかかっていました。

海面近くで網にかかったサケがピチャピチャとはねています。

アレクセイさんがもう一隻のボートで近よって、網からサケをはずします。

網にはサケが七匹かかっていました。

風がでてきて波が立ち、キスクという緑色の細いひものような海草がたくさん網に引っかかるようになってきました。

ミーシャさんは、「この海草が網にたくさん引っかかるとサケはとれなくなるんだ。今日はもうダメだね」といいます。

僕らのボートのすぐそばで漁をしていた女の人が話しかけてきました。

「今年は不漁ね。今日は二匹しかとれなかったわ。サケは自然のめぐみなのよ。

サケがあれば、あまりほかの食料を買わなくてもいいの。サケがとれないと食費がかかって困ってしまうわ」

ミーシャさんは獲物のサケを家まで運びました。サケはすぐにさばかなければなりませんが、ミーシャさんとアレクセイさんにはできません。

レオニートさんは右手が不自由なので包丁が使えません。

いつもならレオニートさんの奥さんかさばきますが、今日は油田で働く人たちのための診療所のボイラー係の仕事にいって留守です。

ミーシャさんの妹のゾーヤさんもでかけています。

ミーシャさんは、「サケをさばくのはお母さんが帰ってきてからだな」といいます。

僕らは診療所に泊めてもらうことになりました。診療所に荷物を置いて、夜、またレオニートさんの家にいきました。

レオニートさんの奥さんは帰っていましたが、「今日は疲れてしまったわ。サケは明日の朝、さばくわよ」といいます。

ところが、次の朝レオニートさんの家にいくと、奥さんはでかけてしまって留守でした。

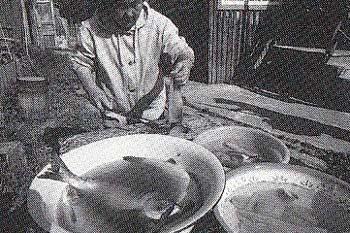

「かわりに私がさばくわ」と、ゾーヤさんが包丁をにぎります。

ゾーヤさんは家の外の調理台でサケを次々と三枚におろします。

内臓を抜き、首を切り落とします。三枚におろしたサケはその日のうちに食べます。骨はイヌのえさになります。

レオニートさんによると、七月一日から一五日のサケの漁期に、お爺さんから赤ん坊まで、家族一人当り六〇キログラムのサケの漁獲許可がでます。

家族五人ならば三〇〇キログラムとっていいことになります。

貧しい家庭にとって大切な食料です。けれども、不漁の年には漁期中に十分な量がとれません。

「今年もダメじゃないかな」とレオニートさんは心配そうです。

レオニートさんは、サケの不漁の原因は二つあるといいます。一つは、乱獲と密猟です。

「資金をたくさんもっている漁業会社は、金で漁業権を買うんだ。サケをたくさんとる許可を買うんだよ。

もちろん自分たちで食べるためじゃない。売るためにとるんだ。日本にも輸出しているんじやないかな。

だから、できるだけたくさんとろうとする。乱獲だね。

そして密猟だ。サケが金になると知って、密猟者が増えている。密猟者たちもサケをとりまくる。

やっぱり乱獲だ。乱獲がつづくとサケは少なくなる。おかげで、ここ数年、サケが不漁なんだよ」

もう一つは、海水の汚染です。海底油田の開発が海を汚しています。

また、大陸から流れこむアムール川の水も、流域の化学工場の排水などで汚染が進んでいます。

この海水の汚染によって、サケをはじめとした魚たちが減っているといいます。

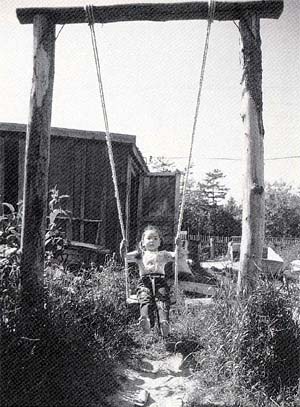

レオニートさんの孫。手作りのブランコだ。

刺し網仁サケがかかっていた。

おろしたサケを干す。

家の外の調理台でサケをさばくソーヤさん。 |

レオニートさんの家。

刺し網を準備する。

レオニートさんもあとから漁にやってきた。

内臓を抜いて、三枚におろす。 |

このキャンプを始めたのは、ニブヒの子供たちがおかれている状況を何とかしたかったからだと、アレクサンドラさんはいいます。

「先住民には中々いい仕事がないの。わずかな年金と漁業で何とか生活しているのよ。

お酒におぼれてアルコール依存症になっている親もたくさんいる。

貧しくて子供に食べ物を十分にあたえられない家庭もある。

だから、このキャンプで子供たちの面倒をみているのよ。

ニブヒは元々自然のなかで生きてきたのに、今の子供たちは自然について知識を学ぶ場がないのよ。

このキャンプで、自然のなかで生きていく技術を体験して、覚えてほしいの」

先住民の暮らしが貧しくて子供たちが厳しい状況にあるのはわかりますが、自然について知らない子が増えているというのは、日本から来た僕らにはちょっと理解できません。

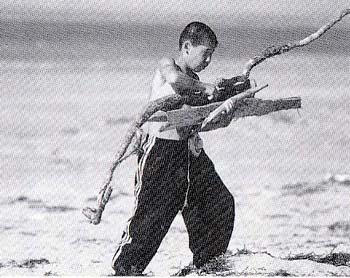

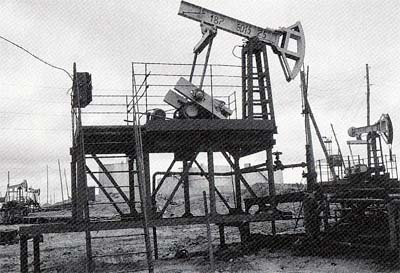

キャンプに来た子供たちを見ていると、冷たい海に入って、みんな元気に遊んでいます。

海に飛びこんでモリでカレイをとっている子がいます。まき集めに懸命な子もいます。

日本の子供たちよりも自然のなかでのびのびと楽しんでいるように見えます。

オハのニブヒはサハリンの北の海で漁をして暮らしてきました。

漁にでるときには食べ物などの供物を火にくべる伝統的な習慣もあります。

海とともに暮らしてきたオハのニブヒたちは、これからどうなっていくのでしょうか。

5 北緯五〇度線を越える top

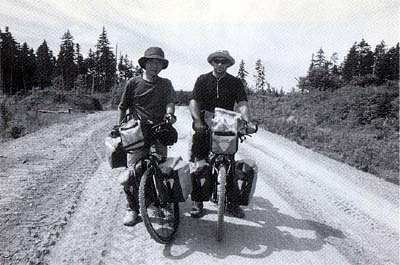

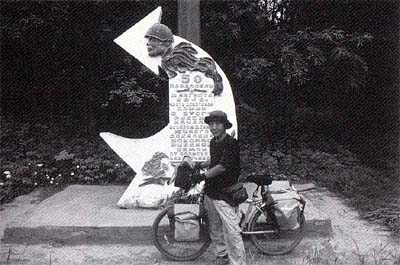

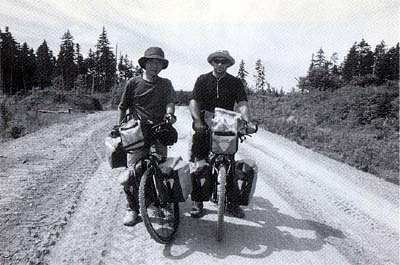

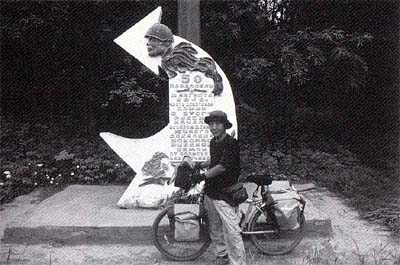

ビアフトウから自転車の旅をはじめる。 |

北緯50度線。ここから南は、1945年まで日本領だった。 |

オハをあとに、冬の旅の終着点ビアフトゥに向いました。

ビアフトゥから自転車の旅を始めたのは七月二三日。ビアフトゥから南は道路があります。

アップダウンは多いものの舗装された道路です。この道路を自転車で走って、まずはユジノサハリンスクをめざします。

ビアフトゥからユジノサハリンスク(豊原)まで、およそ九二〇キロメートルあります。

海岸でキャンプをしながら南下しました。サハリンの短い夏を楽しむ人たちで海岸はにぎやかです。

途中で山越えの道を内陸に向い、ティモフスクの町に着いたのは七月二五日でした。

内陸に入ると三〇度をこえる暑さに悩まされました。時々冷たい川の水を頭からあびて、体を冷やします。

七月二七日、北緯五〇度線にさしかかりました。道路の両側は深い森ですが、ここだけ木々がありません。

この北緯五〇度線は、帝政ロシア時代から昭和二〇(一九四五)年に日本が太平洋戦争に敗戦するまで、ロシアと日本の国境線でした。

今まで僕らが旅してきた北サハリンはロシア領(一九一七年に口シア革命が起きて、帝政ロシアがソ連となってからはソ連領)、五〇度線を越えてこれからむかう南サハリンは日本領でした。

南サハリンは日本時代は「南樺太(からふと)」と呼ばれていました。

元々サハリンは、日ロ両国のどちらの領土でもない、アイヌ、ニブヒ、ウィルタなど先住民たちが暮らす辺境の島でした。

江戸時代末期、漁業や林業、そして石炭など、資源の豊かなサハリン島を自国の領土にしようと、日口両国が探検隊を送りこみました。間宮海峡に名前を残す間宮林蔵もその一人です。

領有をめぐって両国で話し合いがつづき、安政元(一八五四)年には日口両国の共同管理の島となりました。

明治八(一八七五)年、樺太・千島交換条約により、千島列島が日本領に、樺太全島がロシア領となって、領有問題はとりあえず解決しましたが、明治三八(一九〇五)年、日露戦争が起きます。

この戦争に勝利した日本は、ポーツマス条約によって北緯五〇度線以南の南樺太を領土として獲得しました。

日本の領有は昭和二〇年の敗戦までつづきましたが、日本人、ロシア人、中国人、朝鮮人、そして本来の島の住民だった先住民が、この歴史の波にさらされました。

僕らは、六〇年前にはソ連領だった土地から、かっての日本領南樺太に入りました。道路の右側にコンクリートのかたまりがありました。日本兵が国境の警備に使っていた塹壕です。

塹壕をすぎると、高さ一〇メートルほどの碑が建っています。

正面には、「日ソ平和友好の碑」と大きく刻んであり、「尊き生命よ 静かに眠れ 平和を誓い あなたたちの死を 心に刻む」と日口両国語で書かれた碑文もありました。

昭和二〇年八月九日、この道のむこうから、ソ連軍が日本領南樺太に攻めこんできました。

敗戦を間近にしていた日本軍は、国境を支えきれずに敗走。

同月一五日、日本本土が敗戦をむかえたにもかかわらず、南樺太のソ連軍は追撃をやめず、戦闘はつづきました。

豊原(現在のユジノサハリンスク)をはじめ南樺太各地は海陸空からのソ連軍の攻撃に焼きつくされました。

北海道に向った三隻の引揚船が、国籍不明の潜水艦に攻撃をうけ、およそ一七〇〇人が死亡。

真岡(現在のホルムスク)の電話局では、女性電話交換手たちが、ソ連軍の攻撃直前まで仕事をつづけ、そのまま自決。

全島の日本軍の武装解除が終り戦闘がやんだのは、同二八日のことでした。 |

石碑の下に色あせた小さな折り鶴がぽつんとありました。

ここを訪ねた日本人が、戦没者の魂をなぐさめるために残したものでしょう。

僕もノートの切れはしで鶴を折り、石碑に手をあわせました。

北緯五〇度線から南下をつづけます。ユジノハンダサ、バベージノ、スミルヌイフと町や村がつづきます。

今はロシア語の地名ですが、六〇年前まではそれぞれ半田(はんだ)であり古屯(ことん)であり、あるいは気屯(きとん)と呼ばれたれっきとした日本の町や村でした。

けれども、日本時代を思わせる面影は全くありません。

近くに露天掘りの炭鉱があり、石炭を運ぶトラックがびゅんびゅん走っていきます。

トラックが通りすぎると、土ぼこりで何も見えなくなります。

トラックが近づいてくると大きく息を吸って、ほこりが立つ前に息をとめます。暑さと土ぼこりに苦しみながら進みました。

|

ポロナイスクの旧王子製紙工場。

6 朝鮮半島からやってきた人たち top

七月二八日。ポロナイスクに到着しました。

日本時代には敷香(しずか)と呼ばれていた町です。 |

閉鎖した工場から電線を運びだしていた。

|

しばらくぶりでホテルに泊まって、日本時代の南樺太の面影を探してみることにしました。

まず向ったのは、旧王子製紙の敷香工場です。

日本をやぶってサハリンを領有したソ連は、日本時代の工場などをそのまま使いつづけました。

けれども、建物の老朽化によって、現在ではほとんど閉鎖されています。

旧王子製紙敷香工場も一〇年前に閉鎖されました。

荒れはてた大工場に、高さ二一五メートルの煙突がそびえていました。

工場に入ってみると男の人がなにか作業をしていたので、声をかけました。古びた電線を運びだそうとしています。

男の人は、「この電線を運びだして使いたいんだ。

廃品でも使えるものは使わなければ、このサハリンでは生きていけないんだよ。

俺はこの工場で四五年間も働いた。二五〇〇人も従業員がいたんだ。

きちんと経営する能力のある人間がいれば、閉鎖せずにすんだはずなんだけどね」と寂しそうに話してくれました。

南樺太の旅では、太平洋戦争後もサハリンに残った日本人に会って話をききたいと思っていました。

戦争が終り、南樺太に暮らしていたおよそ四〇万人の日本人は日本本土へと引揚げました。

けれども、様々な事情からサハリンに残った人たちもいました。たとえば、技術者です。

南樺太には、王子製紙敷香工場のような日本企業の様々な工場がありました。

終戦と同時にサハリンの新たな支配者となったソ連政府は、これらの工場を自分たちのものとしました。

そして、引続き工場を稼働させるために、日本人技術者を働かせつづけました。

これら日本人のほとんどはやがて日本本土に引揚げましたが、様々な事情でサハリンに残った人たちもいました。

そんな日本人に会いたかったのです。

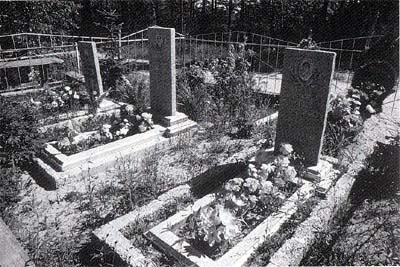

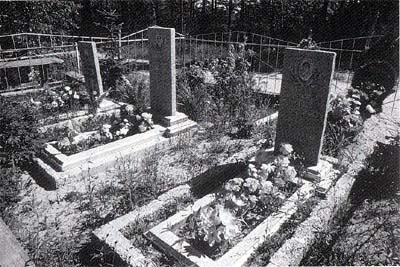

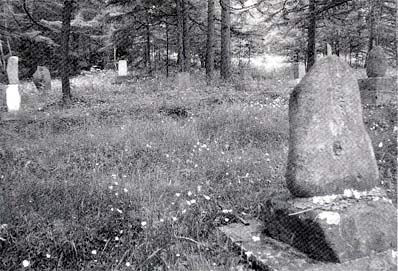

ポロナイスクから二〇キロメートルの郊外に日本人の墓があるときいて、何か手がかりがないかといってみました。

ところが、村の人たちにきいても誰も知りません。

やっと高台の墓地にたどりつきましたが、そこにあったのは朝鮮半島から日本領南樺太にやってきた人たちの墓でした。

一九一〇年、日本は朝鮮半島を併合、植民地としました。

日本の朝鮮半島支配は、太平洋戦争が終った昭和二〇年までつづきます。

日本の植民地政策により土地を失った朝鮮半島の農民たちは、日本に移住しました。

太平洋戦争が始まると、戦争による労働力の不足をおぎなうための強制連行も行われました。

昭和二〇年までに二〇〇万人以上の朝鮮人が、様々なかたちで日本に渡ってきたといわれています。

その多くは日本社会の最底辺の仕事に追いやられ、きびしい生活を送らざるをえませんでした。

日本にやってきた朝鮮人のなかには、漁業や林業、そして炭鉱の開発などが進んでいた南樺太に仕事を求めて渡った人たちもいました。

太平洋戦争が終った昭和二〇年までに、南樺太にはおよそ四万人にもおよぶ朝鮮人がやってきたと見られています。

太平洋戦争が終り、南樺太がソ連の占領地となり、ここに暮らしていた日本人のほとんどは日本本土に引揚げました。

けれども、朝鮮人は帰るところがありませんでした。元々日本は故郷ではありません。

朝鮮半島はといえば、日本の植民地支配の終結とともに混乱状態におちいりました。

一九五〇年には朝鮮戦争が始まり、朝鮮半島は大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)のふたつの国家に分裂してしまいました。

南樺太に暮らしていた朝鮮人は、故郷にも日本にも帰れないまま、ソ連占頷下のサハリンに取残されてしまいました。

日本の植民地政策によって南樺太にやってきたのに、日本政府は戦後もその責任をとりませんでした。

そのため、サハリンには今もたくさんの朝鮮人が暮らしています。

|

ポロナイスクの町に戻り、日本人の手がかりを探した。

|

高台に、朝鮮半島から日本領南樺太に来た人々の墓があった、

|

敷香郊外のこの高台の墓地は、そんな歴史を歩んできた朝鮮人と、その子孫である二世や三世が眠っているのでしょう。

村に戻って村人に、「あそこに日本人の墓はありませんね」というと、「村のはずれにもうひとつあるよ」と教えてくれました。いってみると、お墓ではなく、なにかの石碑のようです。

近づくと漢字で、「痛恨の碑」とあります。石碑に刻まれた文章を見て凍りつきました。

「昭和二〇年八月一七日、一六人の朝鮮人が突然日本の駐在所に連行され、殺された。

殺された朝鮮人の霊を慰労すると共に虐殺の事実を全世界に告発する」とあります。

日本人に殺された朝鮮人の家族が建立した慰霊碑(いれいひ)だったのです。

かっての日本領南樺太の旅は、太古の人類の足跡を追うだけでなく、日本の現代史を見つめなおす旅になりました。

7 日本人を探して top

ポロナイスクの町に戻って、日本人の手がかりを探しました。

中央広場にいくと、路上で商売をしている人がたくさんいます。

食料品や雑貨、雑誌などの売店です。アジア系の人もたくさん商売をしています。

けれどもアジア系といっても、日本人なのか中国人なのか、それとも朝鮮人なのか見わけがつきません。

「痛恨の碑」を見たばかりだったので、もしも朝鮮人だったら、「日本人ですか」と声をかけるわけにはいかないなと気が引けてしまいます。

ワゴン車のドアをあけて野菜を売っているアジア系のお爺さんがいました。

トマト、キャベツ、ニンジン、ダイコンなど、畑の泥がついたままのとりたての新鮮な野菜を売っています。

人気があるらしく、客足がとぎれません。にこやかにお客さんと話す様子にひかれて、声をかけました。

「日本から来たんですけど、お話をきかせてくれませんか」と、僕がいうのをアレクセイがロシア語に通訳しようとしたとたん、お爺さんが、

「通訳しなくても大丈夫だよ、俺は日本語がわかるんだ」と僕にむかっていいました。

日本人かと思ったら、朝鮮人でした。名前は鄭(チョン)さん、六八歳です。

「俺は朝鮮人だ。両親が朝鮮半島から南樺太に移住してきて、ここで生まれたんだ。戦争が終ったときは九歳だった。

戦争が終るまで、朝鮮人の子供もみんな日本の学校に通っていたからね。

俺くらいの年代の朝鮮人は大体日本語がわかるんだ」

朝鮮半島を支配下においた日本政府は、名前も日本名にさせる(創氏改名)など、朝鮮人に日本語を強制しました。

子供たちもみんな、学校で日本語を教えられたのです。

「うちの両親は家でも日本語を話していた。だから、覚えるのも速かったんだろう。

日本時代の名字は『清浦』だったよ。

もうひとつ、日本語を忘れていないのは、息子の嫁が日本人と朝鮮人の混血なんだ。

嫁の実家とのつきあいもあるから、日本語を忘れなかったのかもしれないね」

鄭さんは、ポロナイスクから二〇キロメートルほど離れたボストーク村で農業をしています。

畑でとれた新鮮な野菜を車に積んで、毎日ここで商売しています。鄭さんは、「ボストークには兄弟がたくさんいるよ。

息子の嫁も一緒に暮らしている。うちに遊びにくればいいじゃないか」とさそってくれました。

先を急ぎたかったので残念ながらおことわりしましたが、「痛恨の碑」を見てふさいでいた気持が、気さくな鄭さんのおかげで晴れたような気がしました。

8 ポロナイスク市立博物館にてtop

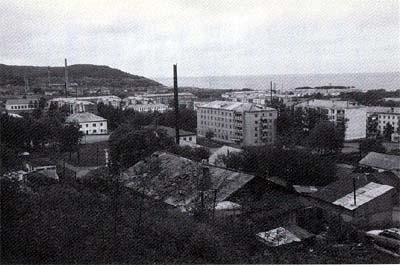

ポロナイスクの町。 |

ポロナイスク市立博物館の館長代理。 |

鄭さんが野菜を売る中央通りのつきあたりに、ポロナイスク市立博物館があります。

博物館に日本時代の資料がないかと訪ねてみることにしました。古びてはいますが、がっしりとした風格のある建物です。

入口に石造りの獅子が飾られていました。よく見ると、神社の狛犬(こまいぬ)です。

シベリアの博物館は、自然史と歴史文化のふたつの展示室にわかれているところが多いのですが、ポロナイスクの博物館の展示も同じでした。

日本人が来たと知って、博物館長代埋が僕らを迎えてくれました。アジア系の女性でした。

「入口の狛犬に気がつかれましたか。日本時代、サハリンにはたくさん神社がありましたが、ソ連時代にみんな壊されました。

神社はなくなりましたが、ポロナイスクの市民が狛犬を家にもち帰っていたんです。

その市民が狛犬を博物館に寄付してくれたので、ポロナイスクの日本時代の史料として入口に飾っているんです」

きけば、館長もまた、鄭さんと同じく朝鮮人だといいます。

「ご存じと思いますけれど、朝鮮人は歴史のなかでとても残酷な運命をたどってきました。

私のお爺さんは、日本時代、朝鮮半島から強制的に労働力として南樺太に連れてこられた朝鮮人の一人です。

お爺さんは炭鉱で働かされたそうです。お婆さんは、おさない子供を連れて、お爺さんを追って南樺太にやってきました。

その子供が私の母だったんです。ですから、私はサハリンの朝鮮人三世ということになります」

館長代理の母親は、いま六五歳ですが、日本詰が話せます。

「先住民の調査のために、日本から学者がよく来ますが、みなさん、かっての南樺太に暮らした経験をもつサハリンのお年寄りたちの日本語のうまさに驚かれますよ。

お年寄りは、みんな、日本時代に学校に通っていた。だから、日本語が話せますが、どうやら現在の日本語より正しくて美しいようです。

日本の学者が『こんな日本語、今では日本ではきけません』といって驚いていました」

日本が南樺太から去って六〇年もたつのに、鄭さんもとても日本語が上手だったことを思いだします。

「お年寄りたちは時々集まって、お茶を飲んでおしゃべりしています。そんなとき、日本語がでてくるんですよ。

そして、みんなでクスクス笑うのですが、そばできいている私たちは日本語がわかりませんから、なにがおかしいのかわからない。

どうやら、子供たちにきかせたくない話は日本語でしているようです(笑)。

そうやって日常的に使っているので、日本語をわすれなかったんじゃないでしょうか。

もちろんみんな、ロシア語も話せます。朝鮮語、日本語、ロシア語と、その時代や場所に応じて言葉を使いわけて生きてきた。

また、そうしなければ生きてこられなかった。お年寄りたちのそのたくましさに、私、感動してしまうことがあります」

日本との交流はさかんです。ポロナイスクと北海道の北見市は姉妹都市です。

ポロナイスクの博物館と北見市の博物館も、展示物の交換など、いろいろな交流をしています。

「学者だけではありません。夏になると、日本からのお客さんがたくさん来ますよ。

ポロナイスクに来ると、かならずこの博物館にも立ちよられます。ポロナイスクに暮らしていたお年寄りや、その子供や孫ですね。

自分たちのかっての暮らしをなつかしむ、あるいは自分の祖父母や両親がどんなところで暮らしていたのか知りたい、そんな人たちです」

けれども、朝鮮系の人たちにとって、重要なのは韓国や北朝鮮との交流です。

「北朝鮮はソ連と友好関係にあったので、以前から交流がありました。韓国とはソ連政府崩壊後の一九九三年から交流が始まりました。

私のお婆さんは亡くなる数か月前に、韓国に五〇年ぶりに帰ることができました。

生きているうちにお兄さんと再会できて、とても喜んでいました。

お兄さんとも五〇年ぶりに会ったんですよ。私たち朝鮮人は、歴史の流れのなかで家族がばらばらになっている人たちが多いんです。

けれども、今は韓国にも帰ろうと思えば帰れます。旅行もできます。やっと、そんな時代になったんです」

日本時代、ポロナイスクには、『オタスの森』がありました。

日本政府は、ニブヒやウィルタ、アイヌなど先仕民族をここに住まわせました。

『オタスの森』が、今どうなっているのかが気になっていました。

「日本人が先住民を集めたところですね。地名はそのままですが、建物などは何も残っていません。

五年ほど前までは、日本人のお客さんをよく案内しましたが、本当に何もないので、最近は案内するのをやめました。

『オタスの森』だけでなく、日本時代の建物はポロナイスク市内にもほとんど残っていません。

ソ連時代にみんな壊されてしまったのです」

館長代理は、日本時代に関する展示品を見せてくれました。

「この食器は日本時代のものです。私の子供のころは、みんなまだこのような食器を家庭で使っていました。

地面を掘るとたくさんでてきます。子供たちが遊んでいるうちに、地面から日本時代のいろいろなものがでてきたりするんですよ。

博物館の研究者は、そんな日本時代の遺物をひとつひとつ記録鑑定しています。入口の狛犬もそのひとつです。

ソ連時代には日本時代のことはあまり語られませんでした。消し去りたい歴史だった。

けれども、日本時代もまた、サハリン島の歴史です。日本人はここに住んでいた。生活の痕跡も残っている。

だからサハリンに暮らす私たちは、日本時代の歴史もきちんと知らなければならないんです」

館長代理はきっぱりとそういいました。

9 海岸線を南下 top

七月二九日朝八時四〇分、ポロナイスクのホテルをでました。晴天の下、海岸沿いの道路を南下します。

ティモフスクまでの北サハリンの海岸は、対岸はシベリアでした。

けれども南樺太の東海岸は、海をこえれば北海道です。

道路はでこぼこの悪路でしたが、風が涼しいため、汗をかかずにすみます。

トラックの吹きあげる土ぼこりだけが悩みです。

むこうからやってきたトラックが路面のでこぼこをさけようとして、僕らが走る車線にはみだしてきました。

スピードを落とさず、つっこんできます。

あわてて路肩(ろかた)にさけましたが、アレクセイがころんでしまいました。

怪我はありませんが、チェーンがはずれました。

松林のなかに、日本人墓地があった。

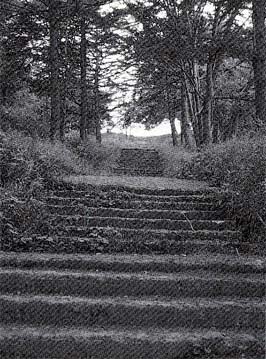

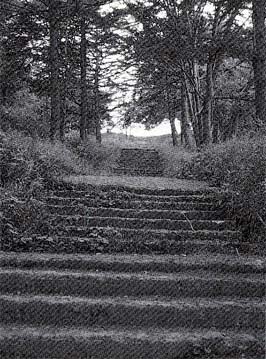

ポロナイスクから七〇キロメートルほど進んで、マガロフ市に着きました。日本時代には知取(しりとる)という村でした。 町はずれの高台に神社跡と日本人墓地があるというので、いってみました。

高台にある古ぼけたアパートの前の日だまりで、アジア系の顔をしたお婆さんがロシア人のおばさんと一緒に日なたぼっこしていました。 |

日本人墓地があるという高台へつづく石段。 |

神社の場所をきこうと声をかけると、日本語で答えが帰ってきました。

「私は朝鮮人なのよ。夫は日本人だったんだけど、一九九六年に亡くなったわ。

夫が生きているころは、日本から墓参りにやってきた人たちが、みんなうちに遊びに来たものよ。

最近は来なくなったわね。

それでも、お墓にいくにはこのアパートの前を通らなくちゃならないから、ここに座っていると、時々日本からのお客さんが通りかかるの。

そんな時は声をかけることにしているわ。

ただ、脳梗塞で倒れてから、左足がまひしちゃって、お墓にいけなくなっちゃったのよ。

お墓は、ほら、そこの石段をあがったところにあるわ。神社も同じところにあったのよ」 |

お婆さんに教えてもらった通り、石段の上に墓地がありました。

海を見下ろすように建ちならぶお墓に手をあわせて、マガロフの町におりました。

この日は町の老人ホームに泊めてもらいました。

次の日も南下をつづけます。朝のうちはくもり空でしたが、やがて雨が降りだしました。

泥だらけの道を自転車で走って、フズモーリエ(日本時代の白浦)に着きました。

市場に立寄り、「ホテルはありませんか」とたずねると、

「ホテルはないけど、日本人が住んでいるよ。時々日本人を泊めてあげているようだ」と教えてくれました。

国道から脇道にそれてそれらしき家を訪ねると、お爺さんとお婆さんが泥だらけになった僕らを、

「寒かったでしょう。早くあがりなさい」と日本語で迎えてくれました。

とてもきれいな日本語を話すので、やっと日本人にであえたかと思ったら、二人とも日本人ではなく朝鮮人でした。

「私たちの両親は、日本時代に朝鮮半島からサハリンに働きに来ました。私の父親は炭鉱の事故で亡くなりました。

戦争が終っても朝鮮半島に帰ることができずに、ずっとここで暮らしてきたんですよ」といいます。

晩ご飯をごちそうになりながら、「日本人をうらんでいませんか」ときいてみました。

二人は口をそろえて、「うらんでいませんよ」といいます。

「私は日本時代に白浦小学校に通いました。日本人の友だちと一緒に勉強しました。

学校が終るとみんなで遊びました。なつかしい思い出です。

戦争が終って友だちの一家はほとんど日本に帰りました。

ソ連時代は連絡もとれませんでしたが、日本とサハリンの行き来ができるようになって、昔の同級生が訪ねてくるようになりました。

時々同窓会も開くんですよ。そんなときに友だちがみんな泊まれるように、部屋をひとつ建て増ししたんです」 |

僕らもこの夜、日本から来た友だちのためにつくった部屋に泊めてもらいました。

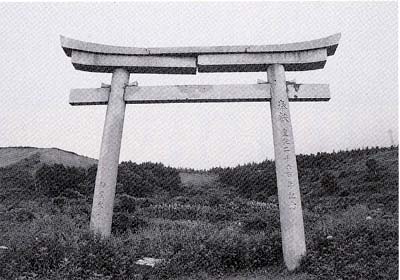

かっての白浦神社の跡。 |

神社はロシア時代に壊され、石造りの鳥居だけが残っていた。 |

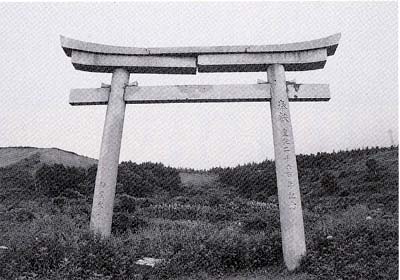

次の朝、ご主人がかつての白浦神社の跡に案内してくれました。

建物はすでにありませんが、石造りの鳥居が残っていました。

鳥居の前に、自転車がとめてありました。サハリンでは自転車をあまり見かけません。

めずらしいなと思ったら、やはり日本人でした。札幌の学校の先生で、夏休みを利用して旅をしているといいます。

夏になると北海道の稚内市からサハリンのコルサコフ(日本時代の大泊)まで、フェリーが運航しています。

そのフェリーに自転車を積んでやってきたのです。北海道とサハリンの近さを感じました。

フズモーリエをあとに、一路、ユジノサハリンスクを目ざします。

ドリンスク(日本時代の落合)あたりから強い風に吹かれて、スピードがだせなくなりました。

おまけに日曜日だったので、ユジノサハリンスクから郊外の海水浴場などへ行楽にでかけた人たちの帰宅ラッシュにぶつかってしまいました。

僕らの自転車のすぐ横をびゅんびゅん飛ばしていくので、危なくてしかたありません。

七月三一日の日が落ちる頃、やっとユジノサハリンスクに到着しました。

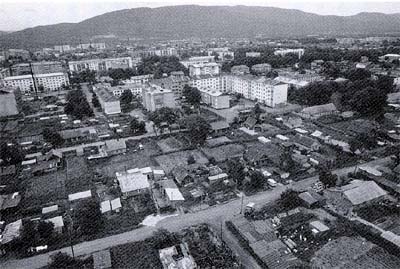

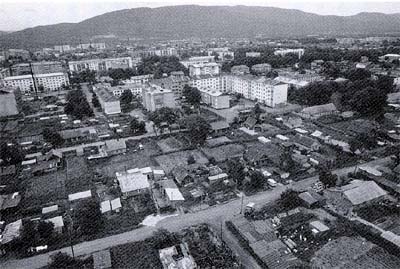

10 ユジノサハリンスク

ユジノサハリンスクは人口およそ一八万人。サハリン島最大の都市であり、サハリン州の州都です。

日本時代には豊原と呼ばれ、やはり南樺太最大の都市でした。

人口一八万人というと、僕が日本で暮らしている東京都国分寺市と同じくらいです。町並みも道路も広々としています。

中心街は近代的な建物が建ちならび、新しい建物の建設もつづいています。郊外にも住宅地が広がりつつあります。

豊富な石油と天然ガスを目当てにアメリカやヨーロッパの外国企業が進出、そしておとなり北海道との関係も深まって、ユジノサハリンスクの経済は活気づいています。

サハリンの好景気にロシア各地から人々が集まってきたために住宅不足となって、いまやロシアの首都モスクワと同じくらいに家賃があがっています。

富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなって、貧富の差が広がっています。

このまま旅をつづけようかと思っていましたが、ユジノサハリンスクに滞在することにしました。

サハリン南端のクリリオン岬から宗谷海峡をシーカヤックで北海道に渡る準備をするためです。

ロシアから日本に入るための手続きもしなければなりません。シーカヤックで海の国境を越えるのは異例のことです。

両国の担当者と交渉を進めました。

また、グレートジャーニーのカヤックの旅にいつも同行してくれる渡部純一郎さんが、北海道の稚内からフェリーでやってくることになっていました。渡部さんはカヤックも運んできてくれます。

準備をすすめながら、僕らは市内に日本時代の面影を探しました。

サハリン州立郷土史博物館は日本時代の樺太庁博物館の建物をそのまま使用していました。

北緯五〇度線の日ロ国境にあった標石など、南樺太時代の展示もあります。

美しい木造西洋建築の旧豊原市役所は企業のオフィスとなっていました。

旧北海道拓殖銀行豊原支店は美術館として、日本時代の刑務所もそのまま刑務所として使われていました。

|

日ロ国境の標石。ユジノサハリンスクのサハリン州立博物館で。

|

11 サハリン北海道人会 top

八月二日もユジノサハリンスクに滞在。この日はサハリン北海道人会を訪ねました。

サハリン北海道人会は、太平洋戦争が終っても日本に帰国しなかった北海道の人たちの団体です。

また、日本サハリン同胞交流協会の事務局もかねています。

戦後もずっとサハリンで暮らしてきた人たちの話をききたいと思い、訪ねてみました。

ソ連時代に建てられた古いビルの二階が事務所で、奈良博事務局長がぽくらを迎えてくれました。

奈良さんは、サハリンで生まれた日系二世です。

僕らの希望をきいた奈良さんは、ゴルノザボーツク(日本時代の内幌)とシェブニノ(日本時代の南名好)に暮らす、渡辺スイ子さんと初江さん姉妹を紹介してくれました。

ゴルノザボーツクとシェブニノは、ユジノサハリンスクからクリリオン岬にむかうルートにあります。旅の途中で立寄ることにしました。

奈良さんに、サハリンに残った日本人の現在について聞きました。

奈良さんは、「私は二世だから、あまり日本語が上手じゃないんですよ」といいながら、いろいろと教えてくれました。

「戦争が終り、南樺太に暮らしていたおよそ四〇万人の日本人は日本本土へと引揚げましたが、ここに集まってくるお年寄りはサハリンに残りました。

どうして本土へ引揚げなかったのかというと、多くはサハリンで生まれた人たちなのです。

終戦までの四〇年間、南樺太は日本領でしたから、ここで生まれ育った人たちがたくさんいました。

本土に引揚げるといっても、ここ、サハリンこそがそんな人たちの故郷だったんです。

もうひとつは家族の問題です。サハリンに残った人たちの多くは、朝鮮人と結婚していました。

朝鮮人にとっては朝鮮半島が故郷です。

帰るなら朝鮮半島に帰りたかったけれど、戦後の混乱で帰国がままならなかった。

朝鮮半島に帰りたくても帰れない夫をもつ日本人の妻たちは自分だけ日本に帰ることもできず、サハリンに家族とともに残ったのです。

それに最初のころは、みんなそれっきり日本と行き来できなくなるなんて思ってもいなかったんですよ」 |

最後の引揚船がでたのは昭和二五(一九五〇)年でした。

以来、ソ連政府が崩壊してロシアとなり、日本と行き来できるようになるまで四〇年の月日が流れました。

サハリンに残った日本人たちは、ほとんど日本人同士で連絡をとりあうこともないまま、この年月をすごしました。

日本人だからといって迫害されることはありませんでしたが、困ったのはロシア語でした。

日本時代には、もちろんロシア語など使わなくても生活できました。南樺太は日本だったからです。

それが突然、ロシア語を話せなければ暮らせなくなりました。教えてくれるところなどありません。

会話をききながら、メモをとりながら、一人で覚えるしかありませんでした。

日本語がなつかしくなると、深夜、こっそりラジオのスイッチをいれました。北海道とサハリンはおとなりです。

北海道のラジオがきこえます。「日本ではこんな歌がはやっているのか、こんなことが起きているのか」と、サハリンに残った日本人たちはラジオの音に耳をすませました。

アメリカとソ連の対立がつづく冷戦時代、アメリカと同盟関係にある日本との連絡は中々とれませんでした。

自由に行き来することもできませんでした。宗谷海峡のむこうの北海道はとてつもなく遠かったのです。

手紙をだしてもモスクワ経由でしか日本に届きません。手紙が届くのに二か月も三か月もかかりました。

日本政府はサハリンに残った日本人を自分の意志で残ることを決めた人たちだと見なして、中々救いの手をさしのべようとはしませんでした。

冷戦によって情報が届かないまま、サハリンに残った日本人の存在は、日本人の記憶から消えようとしていました。

やがて、ソ連政府が崩壊してロシアが成立。自由化が進み、日本と連絡もとれるようになりました。

残留日本人同士が連絡をとりあって、サハリン北海道人会が発足したのは一九九〇年。

日本サハリン同胞交流協会も設立されました。

日本国内の引揚者や支援団体の運動がみのって、日本への永住帰国や一時帰国もできるようになりました。

サハリン北海道人会の会員は、現在二八五人。在サハリン日系人二世もいれて、この人数です。

一九九〇年には一世だけで三〇〇人もいましたが、いまや一世は一六七人しかいません。

日本に永住帰国した人たちもいれば、夫の祖国・韓国に永住帰国した人たちもいます。

もちろん、亡くなった人もたくさんいます。

奈良さんは、「一世は毎年一〇人くらいずつ亡くなっています」といいます。

僕は、日本に帰りたくても帰れないままサハリンで亡くなった人たちの気持を思いました。

12 サハリンに生きる日本人 top

八月三日、クリリオン岬をめざして再び旅を始めることにしました。

宗谷海峡を渡る許可はまだでていません。渡部さんの到着は、四日の夜です。

三日の朝から四日の夜まで二日ほどしかありませんが、それでもまずは前進しておこうと思ったのです。

それに、奈良さんが紹介してくれた渡辺さん姉妹にも会いたいと思っています。

午前八時四〇分。自転車に乗ってユジノサハリンスクを出発しました。

四〇キロメートル進んで港町ホルムスク(日本時代の真岡)に着きました。ホルムスクから峠道に入ります。

坂道をのぼること三〇キロメートル。そして下り坂を二〇キロメートル。

やっとネベリスク(日本時代の本斗)にたどりつき、ここで一泊しました。

渡辺スイ子さんは手料理でもてなしてくれます。 |

渡辺スイ子さんと孫のショーマ君。

一緒にオホーツク海にいき、バフンウニを探した。 |

八月四日、ネベリスクからゴルノザボーツク(日本時代の内幌)に入り、ここで渡辺スイ子さんを訪ねました。

古いアパートにスイ子さんは一人で暮らしていました。娘たちは三人とも結婚して近所に家庭をもっています。

「一緒に暮らそうといわれているんだけど、一人暮らしのほうが気楽でいいのよ」と笑います。

奈良さんから僕らが訪ねると知らせがあったので、朝鮮料理を中心に、サケのから揚げなど食べきれないほどの食事を用意してくれていました。

スイ子さんは、現在六四歳。ここゴルノザボーツクで生まれました。

父親と母親は青森県から南樺太に働きに来ていました。

スイ子さんが母親のおなかにいるとき、きこりをしていた父親が事故で亡くなりました。

大木が倒れてきて、下じきになったのです。その後、母親は日本人と再婚して女の子を一人生みました。

戦争が終って、継父と一番下の妹は日本に引揚げましたが、お母さんとスイ子さん、初江さんは逃げそびれ、サハリンにとり残されました。

戦後の混乱の時代、ましてや敗戦国の国民である日本人です。女手ひとつで娘二人を育てるのは難しい時代でした。サハリンに残った母親は朝鮮人のご主人と結婚。新しい父親との間に女の子が二人生まれました。

母親は、日本に帰ることができないまま、やがて亡くなりました。

スイ子さんは一六歳のとき、近所の朝鮮人のおばさんの紹介で、一六歳年上の朝鮮人と結婚しました。

ご主人とは結婚式のときが初対面でした。

「朝鮮人のおばさんはお金持ちだっていっていたのに、ばくち好きでどうしようもなかったんだよ。いつも負けてばっかりで、家にお金があることなんてなかったね」と、スイ子さんは笑います。

このご主人も二〇年前に亡くなり、スイ子さんは娘を保育所にあずけて養豚場に働きにでました。

三〇〇頭のブタを五人の従業員で育てる仕事でした。

現在は年金暮らしです。けれども、年金は家賃や電気代などに消えてしまいます。

そこで今は惣菜づくりの内職をして生計を立てています。

得意の朝鮮料理をつくって町の商店におろして、売ってもらいます。

以前は自分で市場に立ったこともありましたが、商店におろすほうがもうけがいいそうです。

末娘のナターシャさんのご主人は、ロシア本土からやってきたタタール系の移民です。

ナターシャさん夫婦の息子のショーマくんはお婆ちゃんっ子です。僕らがお邪魔したときも遊びに来ていました。

スイ子さんとショーマくんが家のそばの海にウニをとりにいくというので、一緒にいきました。

浅瀬の海には、たくさんウニがいます。ウニをとって、その場で割って食べます。海水の塩味がきいています。

日本で食べるウニより身がつまっているようです。

スイ子さんに、「日本ではウニは高価なんですよ」というと、

「そうなの、サハリンに来て住みなさい。いくらでも食べられるから」と笑います。

「ショーマくんにも日本人の血が流れているんだね」というと、ショーマくんは、

「もちろんだよ。お婆ちゃんは日本人だからね」といいます。僕らの話をきいていたスイ子さんが、

「日本人の血だけじゃない、朝鮮人の血とタタール人の血も混じっているでしょう。

ショーマ、あんたは一体どこの国の人なの。いろいろ混じっていてよかったね」と大笑いしながらいいました。

スイ子さんに、「これまでの人生で一番よかった時代はいつですか」とききました。

「今が一番だよ。若い頃は楽しいことは何もなかった。だけど、子供たちもみんな自立してくれた。

それに、日本にいけるようになったでしょう。

私たちサハリンの日本人は、一時帰国もできるし、永住帰国だってできるのよ。

私はもう八回も日本にいった。ディズニーランドには四回もいったのよ。

みんな歓迎してくれて、ありかたいね。だけどあまり歓迎されすぎて、恥ずかしくなることもあるよ」

永住帰国する気はないといいます。

「なんだか日本はせわしなくってねえ。しばらくいると疲れちゃう。サハリンのほうがのんびりしていていいわ。

それに、子供たちや孫たちもこっちにいるでしょう。なにしろ、生まれ故郷が一番いいわよ」

スイ子さんは、サハリン生まれの日本人です。スイ子さんにとって、一番落ちつくのはやはりサハリンなのでしょう。

スイ子さんの家をあとに、ゴルノザボーツクから一七キロメートル南下して、シェブニノ(日本時代の南名好)に着きました。

シェブニノから先は国境警備隊や漁業関係者が時々通るくらいで、ほとんど交通はありません。

道路も自動車は通れないようなダートロードです。この道路は日本時代に軍がつくりました。

クリリオン岬には、宗谷海峡を守るための日本軍の基地がありました。現在も、日本とロシアの国境です。

ロシアの国境警備隊がクリリオン岬を守っています。中々宗谷海峡を渡る許可がでないのもそのためです。

雨がつづいていたため、道路は水たまりだらけです。砂地も多くて、自転車が中々前に進みません。

キトシヤ川の手前までいって、ここから先は歩くしかないようです。

渡辺スイ子さんと初江さん姉妹。 |

野菜畑にかこまれた渡辺初江さんの家。 |

ひとまず移動はここまでにして、シェブニノに戻り、スイ子さんの五歳上の姉、渡辺初江さんを訪ねました。

初江さんは古い一軒家に暮らしていました。家のまわりは、野菜畑や花畑で囲まれています。

初江さんはこの家で息子のブレーメンさんと二人で暮らしていました。

花に囲まれたこの家で、初江さんは僕らを迎えてくれました。

「私たちのお父さんとお母さんは、トマリ(日本時代の泊居=とまりおる)に住んでいたんだ。

お父さんがきこりをやってて死んでしまったのもトマリでした。

それから内幌(ないほろ、現ゴルノザボーツク)に引っ越して、戦争が終った。

私が南名好(みなみなよし、現シェブニノ)に越してきたのは結婚した時なのよ。

もう、五五年も南名好に住んでるわ」 |

初江さんは、地名を日本時代のままいいます。

シェブニノには日本時代から炭鉱がありました。

シェブニノの炭鉱には、朝鮮半島から働きに来たり、連れてこられた人たちがたくさん働いていました。

ほとんどが独身の男性でした。戦争が終っても故郷に帰れなくなったそんな人たちの一人と、初江さんは結婚しました。

ご主人は亡くなり、炭鉱も閉山してしまいました。町はさびれ、住む人も減りました。

「スイ子が内幌に引っ越してこいっていうけど、ここに五五年も住んでいるから、どこへもいきたくないんですよ。

旦那もここで死んだからね。内幌も南名好も、そんなに遠くないでしょう。南名好は住んでる人は少ないけどね。

それに、内幌へいったら、アパートに住まなきゃならないのよ。私、今までアパートに住んだことないの。

アパートつてあんまり好きじゃない。ここは冬は静かですこし寂しいけど、夏はいいのよ。

私、ここが大好きなの。花を植えたり、畑の手入れしたり、そんなことするのが楽しいのよ、私」 |

初江さんによると、戦後も日本に帰るチャンスはあったといいます。

「あれは、一九六二年だったかな。お母さんもまだ生きていた。

日本政府からお母さんに、『あなたたち日本人でしょう、日本に帰ってきますか』って手紙が来たんだ。

お母さんも、それからスイ子も私も朝鮮人と結婚していたでしょう。子供たちもいた。

三人で相談したんだけれど、やっぱり家族を残して自分たちだけ日本には帰れない。

だけど、私とスイ子は、お母さんだけは帰そうとしたの。

ほら、私は日本で生まれたけど、小さいときから南樺太で育つたから、なんにも覚えていない。

スイ子は南樺太生まれでしょう。日本に帰るっていったって、日本のことなんかなんにも知らない。

けれども、お母さんは日本で生まれて日本で育った。ほんとは帰りたかったと思うのよ。

いいから、お母さんだけ帰りなさいっていったんだ。

そうしたら、『あんたとスイ子を残して、どうして私だけ日本に帰れるか』って怒ってね。とうとう帰らなかった」 |

日本や韓国と行き来できるようになったのは、一九九〇年代に入ってからです。

「はじめてみんなで日本にいったのは一九九一年でした。サハリンから船に乗って、北海道の稚内で降りました。

いや、泣いたね。船から稚内が見えたとき、みんな泣いた。

不思議なもんですよ。私、子供だったから、日本のことなんてなんにも覚えていない。

それなのに、北海道が見えたとき、なつかしいっていうのかなんていうのか、自分の国なんだなって感じがしました。

やっぱり、生まれた土地なんですよ。私でさえそうだったんだから、お母さんはどれだけ帰りたかったことか」 |

日本では、戦争が終ってサハリンから日本に引揚げた小学校の同級生たちがホテルに訪ねてきました。

担任の先生にも会いました。

「みんな名前なんて忘れていたんだけど、顔を見て、声をきいて、昔の写真なんかを見せあうと、思いだすものなのよ。

やっぱり子供のころの友だちっていいもんだね」と初江さんはいいます。

「内幌に暮らしていて日本に引揚げた人たちが『内幌会』ってつくっているんです。

みんなで一年とか二年ごとに集まっているみたい。

私たちが日本にいくと、この『内幌会』の人たちが、あちこち案内してくれたり、ほんとに親切にしてくれるんです。

逆に、日本からこっちを訪ねてくる人もいるのよ。こんど、昔この南名好に住んでいた人が遊びに来るんです。

日本にいったときにはお世話になってばかりだから、こっちに来たらちょっと恩返ししないとね」 |

初江さんもスイ子さんも、ご主人が朝鮮半島からやってきた朝鮮人なので、韓国にもいきました。

「旦那が朝鮮人だったってこともあるけれど、南名好にはたくさん朝鮮人が住んでいたでしょう。

韓国と行き来できるようになって、ここで仲良くしていた朝鮮人が、みんな永住帰国したのよ。

だから、韓国にいっても、たくさん友だちがいるのさ。そんな人たちのところを訪ねて、お世話になったりしてね。

韓国もすごいね、にぎやかだ。みんな、頑張ってるよ」 |

韓国に永住帰国した人たちが、シェブニノをなつかしがって訪ねてくることもあります。

「一番仲よかった韓国の人、年に一度は帰ってくるの。その人は永住帰国したんだけど、息子はこっちに残ったのよ。

ほら、親は韓国が故郷だけど、息子はサハリンで生まれ育っているじやない。

いくら朝鮮人の子供だっていっても、息子にとっては韓国は知らない外国よ。韓国にいきたくなくて、こっちに残った。

それでも親子だからね。韓国に帰ったお母さんが、毎年やってくるの。

ほかにも、韓国から訪ねてくる人たち、いるのよ。そんなときは同窓会みたいで楽しいわ」 |

初江さんも、スイ子さんと同じく、日本に永住帰国する気はありません。

「どこにいっても人が多くて、なんだか酔っぱらったみたいになっちゃうのよ。都会ばっかりいっているからかね。

日本にも、この南名好(みなみなよし)みたいに、静かで、山や海があるところ、あるんでしょう。

そんなところなら帰っても暮らせるかもしれないけれど、東京みたいな大都会には、私たち、住めないわ」 |

それに、子供たちや孫たちもいます。

「さっきの、韓国に帰ったけれど息子さんがこっちに残った人と同じよ。

私たちが帰ったって、子供たちや孫たちはこっちに残るわ。一緒に帰ってもいいんだけど、言葉だってできない。

生活だって違いすぎる。ちょっと難しいわね。

言葉についてはね、私たち、子供に日本語を教えなかったのよ。

日本と行き来できる日が来るとは思っていなかったでしょう。それに、日々の暮らしが大変で、教えるひまもなかった。

こんな時代になるんだったら、日本語を教えておけばよかったって、サハリンに残った日本人、みんな話しているのよ」 |

初江さんとスイ子さんには気になることがあります。

二人目の父親と一緒に日本に引揚げた、父親違いの妹のことです。日本に引揚げたあとの行方がわかりません。

今も二人は日本に帰るたびに消息を気にかけています。

「もう、六〇年もたっているからね。

お父さんは死んでしまったかもしれないけれど、妹はまだどこかで生きているかもしれない。

生きているのなら、会いたいね」と初江さんはつぶやきました。

13 クリリオン岬をめざして top

スイ子さんと初江さんを訪ねたあと、僕らはビデオ撮影チームの自動車に乗りユジノサハリンスクに戻りました。

コルサコフにフェリーで着いた渡部さんがホテルにやってきたのは夜の七時をすぎた頃でした。

さっそく、宗谷海峡を渡る計画を練ります。

どうやら、クリリオン岬から稚内へまっすぐに渡る許可はでそうにありません。

コルサコフからなら出航してもいいというのですが、それではサハリンと北海道を最短距離で移動することにはなりません。

太古の人類は、サハリンから北海道に渡った時、きっと最短距離を選んだはずです。

僕も何とか最短距離で渡りたいと思っていました。

そこで、計画を立てました。まず、僕とアレクセイは、徒歩でクリリオン岬を目ざします。

シーカヤックは大型トラック「ウラル」に積んで、やはりクリリオン岬へと運びます。

ウラルなら、悪路でも進めるはずです。

そして、クリリオン岬をシーカヤックで出航。一キロメートルほど沖まででます。

北海道に渡るのではなく、すこしくらい沖まででるだけなら国境警備隊も許してくれそうです。

沖にでたところで、人工衛星を使った位置測定装置でその場所を記録します。

このあと、コルサコフヘ戻り、コルサコフから船にシーカヤックを積んで、クリリオン岬の沖に向います。

人工衛星で確認した場所に着いたら、そこでシーカヤックを海におろし、北海道を目ざします。

こうすれば、地図上では最短距離を渡ったことになります。

とはいえ、日本に入ってからも問題がありました。本当は宗谷岬に上陸したかったのですが、許可がでませんでした。

外国から日本に上陸する場合、まずは、出入国管理事務所や税関のある港に入らなければなりません。

サハリンから宗谷(そうや)岬に上陸することはできないのです。

宗谷岬に一番近くて、外国から船で入港できるのは、宗谷岬の対岸、納沙布(のしゃっぷ)岬にある稚内(わっかない)です。僕らは稚内を目ざすことにしました。

トラックや船の手配をして、ユジノサハリンスクを出発したのは八月六目土曜日のことでした。

空は晴れわたっています。

シェブニノをすぎて、八月四日に自転車でたどりついたキトシヤ川まで自動車でいきました。

午前一〇時、およそ二〇キログラムのリュックサックを背負ってアレクセイと歩きはじめました。

一泊二日の行程です。

時速五キロメートルのスピードで、最初は日本軍のつくった道を進みます。

おとといから雨が降っていないので、道は乾いていました。

それでもまだ、水たまりやぬかるみが残っています。道ばたには大きなフキやハマナスがしげっていました。

道がすっぽりと背丈ほどの雑草でおおわれているところもあります。

川がたくさんあり橋がかかっていますが、六〇年以上前の橋です。

落ちていたり、壊れていて使い物になる橋はあまりありません。

そんな時はジャブジャブと川を渡ります。

こんな悪路にもかかわらず、週末とあって、海岸にでるとにぎわっていました。

四輪駆動車などで悪路をものともせずに遊びに来ているのです。

僕らを見かけて、「何をしているんだ」「どこへいくんだ」「ウオツカを飲んでいかないか」と話しかけてくる人たちもいます。

三六キロメートル歩いて、ビンディス川河口にテントを張りました。

アレクセイは足にマメができて痛そうです。

「大丈夫?」と声をかけると、「久し振りに歩いたからですよ。今回の旅は自転車ばかりでしたからね。

だけど、歩きおわったら、きっと達成感は大きいでしょう」と元気そうです。

八月七日。サハリン縦断最後の日です。午前八時一五分にテント場をでました。

一時間ほど海岸を南下したところに漁業会社の宿舎と作業場がありました。

沖合いで漁師さんたちが海に網を入れていました。

ここから内陸に入りました。晴天がつづいているにもかかわらず泥んこ道です。

午前中はうっすらと霧がかかっていましたが、やがて晴れてきました。

夏の日ざしがきびしくて、暑いほどです。

サケがたくさん遡上している大きな川にでました。対岸に小屋があり、トラックがとまっています。

一人の男の人が、「あんたたちは誰だ、何しに来た」と対岸から声をかけてきました。

クリリオン岬の国境警備隊の隊長だといいます。僕らがクリリオン岬にむかっているというと、

「君たちのことはユジノサハリンスクの本部からも何もきいていない。

クリリオン岬にいくにはコルサコフの国境警備隊の許可が必要だが、その許可証はもっているのか」といいます。

許可証を見せると、「これからクリリオン岬の指令部に戻って本部と連絡をとってみる。

君たちが着くころには連絡がとれているはずだ。

クリリオン岬に着いたら、灯台は撮影してもいいが、警備隊の建物は撮ってはいけない」

といって、トラックに乗って立ち去りました。

再び海岸にでました。砂浜に日本製のペットボトルや酒瓶が流れついています。

難破した日本の大きな船が打ちあげられています。日本との近さを実感しました。

日が暮れるころ、クリリオン岬の灯台が見えてきました。けわしい崖がつづくため、内陸に入りました。

道に迷いながら進むと、やがてクリリオン岬の先端にでました。

海岸におりる道を見下ろすと、船が泊まっています。国境警備隊の船でしょう。

海岸へはおりずに、まっすぐクリリオン岬の先端に建つ灯台を目ざしました。

灯台の手前に国境警備隊の司令部がありました。灯台のとなりには気象観測所があります。

灯台の下に着きました。サハリン縦断の、ここがゴールです。

午後五時四五分、灯台にタッチして、今まで同行してくれたアレクセイと握手しました。

目の前は、宗谷海峡です。ここから北海道の稚内まで、およそ六〇キロメートル。

このむこうに北海道があるはずですが、見ることはできません。海が広がっているだけです。

初江さんやスイ子さんの母親や、サハリンに残った日本人たちが、五〇年近くもの間、渡りたくても渡れなかった海です。

気象観測所の所長が僕らに話しかけてきました。

「そんな旅をしてきたのかい。大変だったね。だけど、君たちはラッキーだよ。

クリリオン岬は霧の名所なんだ。今年の五月からずっと霧がつづいて、きれいに晴れたのは昨日と今日だけなんだよ」

灯台をあとに、国境警備隊の司令部にいきました。さっき川のところで会った隊長がいました。

「まだコルサコフの本部と連絡がとれないんだ。もうちょっと待っていてくれないか」といいます。

ちょっと心配になりましたが、隊長の口調はおだやかです。緊張感もありません。

司令部でコルサコフからの連絡を待っていると、兵士たちが集まってきました。

交代の時間のようです。兵士たちも、どこかのんびりしています。国境を守るきびしさはあまり感じられません。

けれども、アメリカとソ連が対立していた冷戦の時代には、きっとここも緊張感にあふれていたことでしょう。

一時間ほどしてやっと隊長が現れました。

「コルサコフの本部とは連絡がとれなかったんだが、また明日やってみるよ。とりあえず、君たちの滞在は許可しよう」といってくれました。

僕が、「明日ここでカヤックの試乗をしてもいいですか」とたずねると、

「明日はまた霧がでるかもしれないから、今、やればいいじゃないか」といいます。

外はまだ完全に暗くなっていません。急いで浜辺におりて、僕らのあとに到着したトラックからカヤックをおろすと、こぎだしました。

渡部さんもこのトラックに乗って到着していました。

二人乗りカヤックで沖にでました。

隊長には、「遠くまでいかないように」といわれましたが、とにかく目的の一キロメートル地点までいって帰ってきました。

一〇分ほどで目的地に着きました。これなら明日の本番もだいじょうぶです。

浜辺に戻ると、隊長が待っていました。このままこぎださないかと心配してでてきたのかと思ったら、やはりのんびりしています。

「明日もこいでいいですか」とたずねると、「あれくらいのところまでいって戻ってくるだけだったら、いいよ」といいます。

隊長は、水のあるテント場も教えてくれました。

宗谷海峡を目の前にして、親切な国境警備隊長に会えたのは、幸運でした。

次の朝、コルサコフの本部との連絡はとれませんでしたが、親切な隊長のおかげて海にでることができました。

霧もでていません。

クリリオン岬から東に一キロメートルの海上までいって、人工衛星で位置を確認、記録しました。

コルサコフからこの地点まで来て、再びシーカヤックに乗込みます。

八月八日午後、僕らはコルサコフを目ざして、クリリオン岬をあとにしました。

14 宗谷海峡を渡る top

八月九日、コルサコフに着きました。

コルサコフ港では、僕らをクリリオン岬の沖まで運び、そのあとビデオ撮影チームを宗谷岬まで乗せていくアニワ号が待っていました。「アニワ」とはコルサコフが面する湾の名前です。

日本時代には「亜庭湾」と呼ばれました。

この日は、天然ガスや石油を運ぶ大型船で港が混んでいて、僕らの出港許可はでませんでした。

八月一〇日午後七時、コルサコフ港を出発。八月十一日午前四時、クリリオン岬沖に到着しました。

クリリオン岬から宗谷海峡をわたる。

強いむかい風に、全力でこがないと前にすすまない。 |

稚内港についたのは、午後5時だった。 |

八月八日にカヤックで到達したクリリオン岬から一キロメートルの海面にカヤックをおろします。

二人乗りカヤックの前の席に僕が、うしろの席に渡部さんが乗ります。

午前四時一二分、宗谷岬に向けてこぎだしました。

霧がでています。おまけにまだ夜があけていません。暗くてまわりがよく見えません。

海はすこしうねってはいますが、おだやかです。風もあまり強くありません。

霧さえ晴れれば海峡横断には絶好の天気です。

北海道の稚内まで直線で六〇キロメートルです。時速六キロメートルで進めば一〇時間で着きます。

二時間に一回、五分間の休憩をとることにしました。

コルサコフをでる前に、「宗谷海峡は潮の流れが速いので気をつけたほうがいい。

とくに海峡のまん中で海面にでている二条岩の近くは時速四ノットで潮が流れている。

この潮に流されるとそのままオホーツク海にでてしまう」と注意されました。

二条岩付近は、船が座礁したり難破したりする危険な海域として知られているといいます。

最初はクリリオン岬から南に向いました。クリリオン岬から見ると、稚内は南西にあります。

潮流を計算に入れてカヤックの向きを決めます。それでも強い潮に流され、二条岩の近くに流されます。

二条岩をさけるために西側に向けてこぎました。

霧のためにまわりがよく見えません。海図を見ながら、二条岩を無事にやりすごしました。

風がでてきました。おかげで霧は晴れましたが、白波も立ちはじめました。

カヤックが波に乗りあげて、思いきり海面をたたきます。波しぶきがかかって、びしょびしょになります。

ほんの二、三分こぐのをやめただけで二〇〇メートルも流されてしまいます。うっかり休憩もとれません。

ロシア時間の午前七時四〇分、ビデオ撮影チームの乗るアニワ号に日の丸があがりました。

日本とロシアの海の国境を越えたのです。日本時間は二時間早いので、午前五時四〇分です。

向い風が吹いてきました。全力でこがないと進めません。それでも時速三キロメートルほどしかスピードがでません。

霧が消えて日もでたので、視界はよくなりましたが、宗谷岬は見えません。北海道側にはまだ霧がかかっているようです。

ようやく宗谷岬の一部がかすかに見えてきました。対岸の納沙布岬も見えます。目ざす稚内は納沙布岬にあります。

まっすぐに納沙布岬にむかおうとしても、強い潮流によって宗谷岬のほうにどんどん流されます。

どうしても流されるので、宗谷岬に思いきり近づくことにしました。

宗谷岬の岸べりまでいけば、宗谷岬と納沙布岬にはさまれた宗谷湾です。

湾内に入れば、海峡の強い潮流や向い風をさけられるはずです。

宗谷湾に入って、潮流や風が弱くなりましたが、岸に近づくにつれて海が浅くなりました。

カヤックが海の底に乗りあげそうなところもあります。海藻もたくさんしげっていて、オールにからまります。

日本時間の午後一時、宗谷岬の沿岸を離れて、まっすぐ稚内にへさきをむけました。

宗谷湾をおよそ二〇キロメートル横断すれば稚内です。

稚内に向けてこぎだしてしばらくたって、左尻に痛みが走りました。

朝からこぎつづけたために、お尻にできていたマメがつぶれたのです。パンツまで海水でぐしょぐしょです。

つぶれたマメに海水がしみます。右肩が痛くなってきました。

両腕の筋肉がぱんぱんに張って、まるで棒のようです。やがて、左肩も痛くなってきました。

納沙布岬がはっきりと見えてきました。稚内の町も見えます。

岸壁には、僕らの到着を新聞やテレビのニュースで知った人たちが迎えにでてくれています。

最後の力をふりしぼって稚内港に着いたのは午後五時ちょうどでした。

一三時間もこぎつづけたことになります。

カヤックの旅になれている渡部さんも、「さすがに今日はきつかったですね」と疲れきった様子でこぼしました。

二〇〇四年の夏に始めた極東シベリアからサハリン島を縦断して北海道にいたる、日本列島にやってきた太古の人類の足跡をたどる旅は終りました。

けれども、僕はサハリンでまだ訪ねてみたいところがありました。

オットセイの島として知られるチュレーニー島と、ボストーチヌイ自然保護区というベンガリ川の河口地帯です。

サハリンに残る豊かな自然を訪ねてみたかったのです。

稚内で一泊すると、八月一二日午後四時三〇分、再びアニワ号に乗って、コルサコフヘと向いました。

top

****************************************

|