|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章

四章 サハリンの自然を訪ねて

1 チュレーニー島を訪ねて top

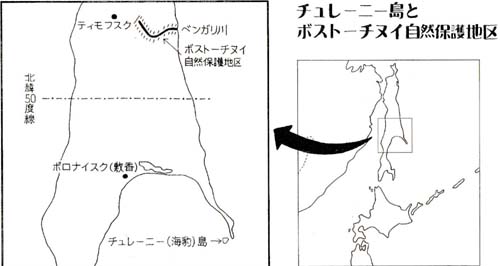

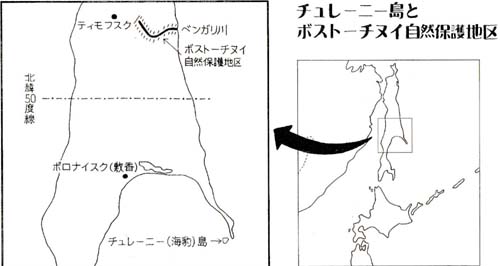

チュレーニー島は、ポロナイスクとテルベニア湾(日本時代の多来加湾)をはさんだ対岸にあたるテルベニア岬(日本時代の北知床岬)の南東に浮かぶ、南北六〇〇メートル、東西一〇〇メートルほどの小さな島です。

チュレーニーとは、ロシア語でアザラシのことです。日本時代には海豹島(かいひょうとう)と呼ばれました。

その名の通り、アザラシやトド、オットセイ、そしてオロロン鳥(ウミガラス)などが生息する野生の楽園です。 |

|

とくに、世界最大のオットセイのコロニーがあることで知られています。

チュレーニー島は現在は私有地ですが、ふだんは人が住んでいません。

けれども、夏になると野生動物の管理官やロシア科学アカデミー海洋研究所の研究者がやってきます。

また、世界各国の研究者もこの島を訪れます。

チュレーニー島付近の海域は、野生動物保護のため船舶の航行が制限されており、島から二○マイル以内は漁業禁止、四マイル以内には一般の船は入れません。

オロロン鳥の繁殖期には島の上空の飛行機の航行も禁止となります。

八月一六日午後十一時三〇分、ポロナイスクから船でチュレーニー島に向いました。およそ八時間の船旅です。

|

南北600メートル、東西100メートルの小さな無人島。

海岸をオットセイとトドが埋めつくす。

|

今年は子供が25000頭うまれた。

|

八月一七日午前七時三〇分、チュレーニー島の沖に着きました。

船のまわりに、早くも好奇心の強いオットセイやトドが集まってきました。

チュレーニー島沿岸の海は浅いので、僕らが乗ってきた船では接岸できません。

三〇〇メートルほど離れたところに船をとめ、小型ボートに乗りかえて上陸しました。

チュレーニー島に滞在していた研究者が僕らを案内してくれました。

「現在、この島にはおよそ八万頭のオットセイとトドがいます。毎年、増えているんですよ。

今年は二万五〇〇〇頭もオットセイとトドの子供が生まれました。オロロン鳥はおよそ五〇万羽います。

エトピリカとエトロフウミスズメもいますよ。この島はほんとに海のは乳類と海鳥の楽園なんです」

確かにものすごい数です。海岸をオットセイとトドがうめつくしています。みんな低く太いうなり声をあげています。

日本では絶滅危惧種として、天然記念物にも指定されているオロロン鳥も、この島では五〇万羽もが、崖にコロニーをつくっています。

オロロン鳥もカラスのように鳴いています。動物たちの声は、やかましいほど島の空にひびきわたっています。

オットセイたちは好奇心旺盛です。見知らぬ人間たちにおそれることなく近よってきます。

「気をつけないとかみつかれますよ。かみつく力が強くて大けがをすることがあるので、注意してください」

といわれました。

オットセイのオスの寿命は一五歳、メスは三〇歳くらいです。メスは四歳になると出産します。

まず、オスが毎年四月下旬に島にあがり、六月になると妊娠したメスが上陸します。

メスは一週間ほどで子供を産むと、強いオスがたくさんのメスをしたがえて群れをつくり、すぐに次の子供を産むために交尾します。

繁殖期にはオスはなにも食べずに、メスをねらうほかのオスと喧嘩しながら交尾をつづけます。

喧嘩に負けるとメスの群れを勝ったオスにゆずって、島の南端と北端にある独身オットセイの群れに入ります。

そして、今度はほかのオスの群れをねらって喧嘩をいどむのです。

育児はメスの仕事です。一歳の子供は十一月まで母親と一緒に暮らします。

母親はミルクをだすために、たくさん魚を食べなければなりません。

子供を海岸に残して、えさを探して海に入り、三日も四日も帰ってきません。

八〇マイル沖までいって、魚をお腹いっぱい食べてくるメスもいるそうです。

十一月をすぎると、子供たちは海に入ります。

一年あまり海で暮らして、二歳になるまでチュレーニー島には戻ってきません。

オットセイは最大で体重三〇〇キログラムくらいですが、トドは一トン近くまで大きくなるものもいます。

陸にあがるとゆさゆさと巨体をふるわせながら、イモムシのように動きます。

トドもオットセイも、アシカ科の仲間です。

チュレーニー島ではトドとオットセイは独自の縄張りをもたずに混じりあって生息しています。

オロロン鳥は夫婦が協力して一羽のヒナを育てます。

メスは五月終りから六月初めに卵を産んで、四〇日間あたためます。

七月中旬にふ化したヒナは、昼間は母ドリの羽根の下に隠れています。

オスが海に飛んでいって、小さな魚をとってきます。ヒナたちのえさです。

八月初めに巣立ちのときをむかえます。日が暮れるころ、ヒナたちの飛行訓練が始まります。

メスが崖の上の巣から飛びおりて、ヒナを呼びます。まだうまく飛べないヒナは巣からころがり落ちてしまいます。

繰返すうちに、ヒナは海に向います。うまく浜辺まで飛べても、そこには手ごわい敵が待ちうけています。

カモメと、オットセイの子供です。カモメは海にむかうヒナを攻撃します。

逃げまどうヒナをくちばしでつつき、つまみあげます。

ヒナが死ぬと、今度はほかのヒナを攻撃します。食べるわけではありません。

ただ、いたずらしているだけなのですが、小さなヒナはカモメの攻撃に次々と死んでいきます。

母ドリが反撃しても、どう猛なカモメにはかないません。やがて、浜辺にヒナの死体が散乱していきます。

カモメがいなくても、オットセイの子供たちがいます。ヒナに浜辺でおそいかかったり、海中で下から攻撃することもあります。

オットセイの子供も、やはりヒナを食べるわけではありません。

オットセイの子供たちは遊んでいるつもりなのですが、かみつく力が強いために、オロロン鳥のヒナはひとたまりもありません。

オットセイの成獣は、この遊びにはくわわりません。

チュレーニー島付近のオットセイは、毛皮として、そして食肉として、昔から捕獲されてきました。

一九四六年から国が管理するようになりましたが、一九五○年代から一九八〇年代にかけては、ソ連とアメリカ、そしてカナダと日本が四か国で条約を結んで、年間一万頭ほど捕獲していました。

現在は保護のため、病気や怪我、あるいは魚網にかかったオットセイだけを殺しています。

今年は一五〇〇頭のオットセイを捕獲しました。

捕獲には野生動物の管理官とロシア科学アカデミー海洋研究所の研究者が加わります。

ロシアでは絶滅危惧種に指定されているため、トドは捕獲が禁止されています。

チュレーニー島の宿舎に一泊して、オットセイやトドたちに見送られながら島をあとにしました。

今まで見たこともない規模の群れに、チュレーニー島は海のは乳類と水鳥の楽園だと実感しました。

岩場をすみかにするナキウサギ。

2 ボストーチヌイヘ top

チュレーニー島からポロナイスクヘ戻り、ティモフスクヘ。

そして、ティモフスクからオホーツク海に注ぐベンガリ川の河口へ向いました。

北サハリンで、もっとも自然が豊かに残っているといわれるボストーチヌイ自然保護区です。 |

水産管理局のセルゲイさん。 |

道はありません。また、一般の人は立入禁止となっています。

僕らはティモフスクの水産管理局に立入許可をもらい、ヘリコプターに乗込みました。

やがてヘリコプターの窓から、原生林を流れるベンガリ川と河口のそばに建つキャビンが見えてきました。

ヘリコプターを降りた僕らを迎えてくれたのは水産管理局のセルゲイさんです。

「ここは以前、水産会社が使っていたんだ」とキャビンに案内されました。

平屋だけれど、四部屋もあり物置小屋もある、立派なキャビンです。

このキャビンに、野生動物を観察しながら四日問にわたって泊めてもらうことになりました。

キャビンの窓からは、山や川が見えます。オホーツク海も一望できます。

空は曇っていましたが、海は静かです。すばらしい景色です。

さっそく海にいってみました。海辺の崖にはエトロフウミツバメなど海鳥が巣をつくっています。

浜辺にはアザラシが群れています。一〇〇メートルほど沖合いに大群がいました。

サケ(カラフトマス)を口にくわえて海から顔をだし、こちらの様子をうかがっているアザラシもいます。

セルゲイさんが、「サケがこの海域に集っているので、アザラシたちが食べにきているんだ」と教えてくれました。

河口を見ると、確かにたくさんのサケが流れをさかのぼっています。

母グマは僕らを警戒している。 |

カラフトマスを取合うヒグマの子供たち。 |

河口のそばの丘に目をやると、ヒグマの母子がいました。やはりカラフトマスがお目当てです。

二頭の子グマが海岸でサケをねらっています。母グマは僕らを警戒して、丘の上からおりてきません。

立上って心配そうに子グマたちを見ています。子グマたちは、僕らがいても気にならないようです。

子グマたちは、波に頭からつっこんではサケをくわえてとろうとしますが、うまくいきません。

海水にずぶぬれになっています。一頭が岸に打ちあげられたサケをくわえました。

もう一頭がそのサケを横取りして、母グマのほうに走ります。とられた子グマはあわてて追いかけます。

サケをとったりとられたり、じゃれ合いながら母グマと一緒に森に消えました。

セルゲイさんは、「今年はこの親子と、二頭の子グマを連れた母グマ、一頭の子グマを連れた母グマの、三組の親子がここに来ているよ」といいます。

|

ベンガリ川河口。北サハリンで自然が最も豊かに残っている地域。

|

ポストーチヌイ自然保護区からオホーツク海をのぞむ。

|

二日目も三日目も、あいにくの霧と雨でしたが、僕らは野生動物たちの暮らしを、写真やビデオで撮影しました。

ほかの二組のヒグマの親子も姿を現しました。

アラスカなど、北アメリカのクマは、人間の姿になれているので、かなりの距離まで近よれます。

ところが、ボストーチヌイのヒグマたちは、あまり人間を見たことがありません。

警戒心が強いため、近くで撮影はできませんが、逆にそれだけ野生の姿を見ることができました。

とんでもない邪魔者が現れたのは、滞在三日目のことでした。雲の切れ間にヘリコプターの爆音がひびきました。

僕らの迎えのヘリコプターが来るのは次の日の予定です。

誰が来たのかと、着陸した最新型の大きなヘリコプターに近づきました。

最初に降りてきたのは、戦闘服を着て、銃で武装した四人の男たちでした。

何事かと迎えにでたセルゲイさんを無視して、僕らにむかってきます。

「身分証明書と許可証を見せろ」と、命令口調でいいます。

書類を見せると、「FSB(ソ連時代の秘密警察KGB)の許可証がない。私たちのヘリに乗って、引揚げてもらいたい。

水産管理局の役人にも引揚げてもらう。撮影はすべて禁止だ」といいます。

わけがわからないままヘリコプターを見ていると、次々と漁師らしき男たちがおりてきます。

ボートもおろされました。漁網など、漁の道具もあります。漁師の雇い主らしき男も現れました。

セルゲイさんと男たちの話から、僕らにもだんだん事情がわかってきました。

ここは、元々はモスクワの漁業会社が漁業権をもつ土地でした。

僕らが泊めてもらったキャビンも、セルゲイさんがいっていたように、その漁業会社の宿舎でした。

けれども、サハリン州政府は自然保護のため、一九九九年、この地域での漁を禁止しました。

これを不服とした漁業会社はモスクワの裁判所に訴えました。

ずっと裁判がつづいていましたが、とうとう漁業会社の主張が認められたため、さっそく地元の漁師をやとって乗りこんできたのだといいます。

武装した男たちは漁業会社に雇われた民間のガードマンでした。

それにしても、漁をしようというだけなのに、どうして武装しているのでしょうか。

「我々が乗りこんでくるのを知って、サハリンの過激な自然保護団体がここに武器をもって立てこもっているという情報が入ったんだ」と男たちの一人がいいます。

僕らもセルゲイさんも、なすすべがありませんでした。男たちのヘリコプターに乗ってティモフスクヘ引揚げました。

ティモフスクの水産管理局の事務所にいって、所長に話をききました。

「裁判の結果がでたからといって、彼らがあそこですぐに漁をしていいわけではないんです。

裁判所は今年一〇月までの二か月間を、調査にあてると決定しています。

けれども、一〇月まで待っていては、彼らのお目当てのサケのシーズンは終ってしまいます。

そこで強引な手にでたのでしょう。

あの地域が自然保護のための禁漁区に指定されたのは、元々彼らのせいなんです。

海の漁は許可されていても、川の漁は以前から禁止でした。

それなのに、彼らが川で漁をしたために、川の水が汚染されました。

イクラだけ取出して、サケの死体をそのまま捨ててしまうのも問題です。

サハリンの自然保護団体がその実態を調査した結果、禁漁区となりました。

また、あの地域で銃をもてるのは水産管理局や森林管理局の担当者だけなのに、彼らは武装しています。

漁をしているときにヒグマにおそわれたときのためだといっていますが、禁止されているのに堂々と銃を持込んでいるんです。

そもそも、私たち水産管理局が許可しているのに、あなたたちをあそこから追いだす権利は彼らにはありません。

彼らは漁業の権利を求めて争っているだけで、土地そのものは政府の所有なんですからね」 |

漁業会社の操業再開を知って、サハリンの自然保護団体も抗議に動きだそうとしているそうです。

「裁判がまた始まるでしょう。

けれども、武装したガードマンを雇ったり、大型ヘリコプターを使ったり、彼らもお金を注ぎこんでいますからね。

中々手を引こうとはしないでしょう。ここだけではありません。

モスクワなど、ロシア中央の人間が、サハリンの漁業権をお金で買いとろうとする動きが、各地であります。

お金をもっている漁業会社が、サハリンの貧しい漁民たちから権利を取上げようとしている、

そして、そのような漁業会社は、資源をきちんと利用しようとはしません。

乱獲してお金をもうけて、魚がとれなくなったらほかの場所へ移っていくだけです。

サハリンの自然や資源は、サハリンに暮らす人たちがコントロールすべきです」 |

僕は旅でであった人たちのことを思いだしました。

カリチョーム村のゲオルギーさんとサーシヤさんたちは、自分たちで狩りや漁をしながらも、現金収入のために漁業会社の船に乗っていました。

ドゥルージバのシミョンさんとタチアナさんは、パイプライン建設のために森を追われるのではないかと心配していました。

自然とともに生きていきたいと願う彼らの運命は、これからどうなっていくのでしょうか。

彼らの未来が明るいものとなるように祈りながら、僕はサハリンをあとに日本への帰途につきました。

次は「南方ルート」をはじめます。ヒマラヤ山麓からインドシナを経由して、中国、朝鮮半島、九州へと向います。

top

****************************************

|