|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

一章 原発からのエネルギーシフト

1 原発震災はなぜ起きたのか

top

原発震災の危機連鎖

2011年3月11日、マグニチュード9という未曾有の巨大地震が東日本を襲った。

稼働中だった福島第一原発の3基は、巨大地震とその後の大津波で、外部電源とけっして失われてはならない非常用電源がすべて壊れた。

原子炉本体の破損も疑われている。その結果、原子炉停止後も膨大な崩壊熱を発生する核燃料の冷却ができなくなり、溶融燃料から発生した水素で水素爆発が発生し、使用済み燃料プールでも燃料溶融が起きるという、まさに同時多発的な原発事故の危機連鎖に陥った。

この先、ある程度安定な状態に冷却できる状態を達成し、同時に放射能を一定程度閉じ込める機能を取戻すには、政府・東京電力の行程表がどのような「願望」を書いたとしても、実際には年オーダーの時間を要する可能性が高い。

その間も膨大な放射能が大気や水を通して放出されるため、この先何年も深刻な健康被害・食品汚染・水汚染・風評被害など計り知れない悪影響が心配される。

しかもその先は、数十年から百年単位での超長期の管理を要することも織込む必要があるのだが、国は、全くそのような構えになっていない。

原子力を扱う資格なき張りぼて体制

この原発震災の直接の原因は天災だが、すでに従来から指摘されていたことが現実になったもので、けっして「想定外」でも「天災」でもない。

外部からの指摘を無視し続けてきた当事者の東京電力はもとより、安全規制や原子力政策を所管する国も同程度に厳しくその責任を追及されるべき「人災」である。

そうした日本の原子力安全審査や事故予防の構えがまるで虚ろであったばかりか、事故が起きてからの対応についても、東京電力や国に無残なまでに当事者能力が欠けていることを、国民全員が目の当たりにした。

たとえば、炉心溶融を回避する最も肝要な初動対応でも、本当にあらゆる努力がなされたのか疑わしい。

3月11日地震発生当日の官邸の資料には、地震発生から7時間後の22時35分時点のメモに「東京電力㈱福島第一原発 危機対応室情報」として、2号機の炉心損傷予想が22時20分、圧力容器破損が23時50分と入線の囲みで記されている。

にもかかわらず、国は完全に東電任せの対応に終始した。

全電源が喪失した後で、今回のような事態を回避できたかは後の検証を待つ必要があるが、少なくとも東電自らの判断では、廃炉を恐れたのか、海水注入の判断が遅れた。

そのことが3基連鎖でメルトダウンにまで至った可能性はある。

応援に駆けつけた電源車が結局使えなかったこと、外部電源を復旧する作業に着手したのが1週間も経過してからであったことなど、笑えないドタバタ喜劇のようなことが目の前で繰広げられた。

一般公衆の被曝防止についても、国と東電の不作為と混乱は明らかだろう。

地震発生当日の夜には、炉心損傷や圧力容器破損の可能性があるという情報を目にしながら、初期避難のために用意されていたはずの「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム」(SPEEDI)の情報が公開されたのは、それからおよそ2週間後の3月23日である。

それも一片の図にすぎない。

国は、情報隠し以前に、周辺住民が避難するために適切な対応をとろうとしたかどうかすら疑わしい。

この間に、1号機の水素爆発(12日)、3号機の水素爆発(14日)、そして4号機の水素火災(15日)などに加え、ベンド(建屋内の放射能汚染空気の外部放出)が繰返し行われるなど、現状まででは最も大量の放射能放出が最初の数日に起きている。

このように、あまりにも混乱し、後手後手に回った一連の出来事を見ると、日本に原子力技術を扱う資格があるかどうかさえ、問われる事態となっている。

不毛な政策を生む構造

これまで日本のエネルギー・原子力政策は、エネルギー安全保障でも温暖化対策でも明らかに失敗してきたのだが、政官業の「古い構造」のために揺るがなかった。

こうした政官業の「古い構造」の特徴は、政策の内容を議論したり事実に基づいて論理的・合埋的に議論するのではなく、「陣営対立」に終始することだ。

国(経済産業省)の陣営か否か、電力会社の陣営か否か、だけが判断基準である。

その陣営対立のネゴシエーションの結果が「政策」となるため、その説明は当然のことながら、事実に基づかず、非論理的かつ不合理・非科学的であり、規範性のカケラもないまま、旧式の「20世紀パラダイム」に留まってきた。

それを支える根源的な要因は、次の三つからなる。

第一に、政策を支える「知」が、世界の常識から隔離され、現実から隔離され、過去の経験・知見や他分野・他領域から隔離された、「知のガラパゴス列島」とも呼べる状況があることだ(第4章参照)。

加えて第二に、経済学者の青本昌彦氏がかねてより指摘する「仕切られた多元主義」の弊害が、ますますひどくなっているのではないか。

各省庁が独立王国のように政治決定し、前総務大臣の片山善博氏が絶妙に喩えた通り、「一日署長」のような大臣はお飾りでしかない。

そして第三に、最も構造的な問題は、日本の10電力独占体制である。

太平洋戦争後、戦時体制で一元化されていた日本発送電を再分割する時に、地方公営か民間会社かの熾烈な論争と政争の結果、今日見るような電気事業体制が始まった。

全国を10の地域に分け、それぞれの地域を唯一の電力会社が独占する「地域独占」と、発電から送電、配電、売電までの機能を一つの電力会社が独占する「垂直統合」(機能の独占)であり、それぞれ90年代後半からの規制緩和・自由化の流れの中で、部分的な自由化は進められたものの、「二つの独占」の実態は変っていない。

こうした「二つの独占」を維持している状況は、世界的に途上国を含めても極めて異例なことといえる。

こうした国の安全規制やエネルギー政策や電力独占体制は、原発震災を引起こした構造的な要因であり、体制と内容の両方で人心を一新すべきだろう。

2 原発がなくても電力は足りる top

需要側管理(DSM)の活用

東日本大震災によって東京電力・東北電力管内の主要電源が被災し、東日本の電力供給では深刻な需給ギャップが生まれた。

それに対応するために東京電力では「計画停電」を実施したが、信号や鉄道、病院といったライフラインの電力や震災被災地の電力供給さえ止まる地域があるほか、生産活動の見通しを立てられない産業経済界からも異論が聞こえるなど、混乱を極めた。

こうした電力需給の厳しい状況においては、需要側管理(DMS:Demand Side managment)の発想が欠かせない。

「節電発電所」とも呼ばれ、節電を単なる省エネや節約として捉えるのではなく、需要側にある仮想的な発電所として捉える考え方である。

節電発電所の中身は、基木的に大口・小口・家庭の三つからなる。

大きな工場や事業所(契約電力で2000kW超)は、東京電力管内でわずか3000件でおよそ全体の3分の1、最大2000万kWの電力を使っている。

ここは個別の工場ごとにきめ細かく対応できる。節電工事や休日分散などの工夫で、全体として25%・約500万kWの節電発電所が期待できる。

もう少し小さな事業所(契約電力で50~2000kW)は、およそ8万件で約1300万kWの電力を使っている。

こうした事業所は、数が多いので、個別の対応によって節電契約に応じることができる比較的大きな事業所を除いては、昼間の電力ピーク時に節電を促すための「ピーク電気料金」を上乗せすることで、全体として25%・約300万kWの節電発電所が期待できる。

そして家庭は、価格に対する弾力性が小さいため、むしろ節電と節約の一石二鳥を狙って、契約電力(アンペア数)を一律2割引き下げる。

これで最大200万kWの節電発電所が期待できる。

このように節電発電所は、やり方次第では東京電力管内だけでも1000万kW以上の効果が見込める。

企業および家庭の節電効果と、電力各社による供給量の確保の結果、東北電力を除き電力の需給には大きな問題は発生しなかった。

東北電力については、大雨による水力発電所の被災で100万kW程度の供給力が失わわたが、東京電力からの電力融通により最終的には供給力は確保された。

大口需要家に対して強制的な15%の電力使用制限が行われた東京電力と東北電力管内では、例年に比べてピーク時の電力需要が20%以上低下したが、それ以外の電力会社においても自主的な節電が行われた結果、前年比で最大20%程度の低下が見られた。

東京電力は、節電を促進するための一環として2008年度以降の1時間ごとの電力需要を発表した(表1)。

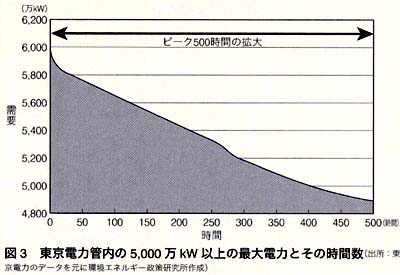

それによると、2008~2010年を通じて、上位100万kWを記録した時間数はわずか5~6時間であり、上位500万kWを記録した時間数は2008年で42時間、比較的長い2010年でも165時間である。

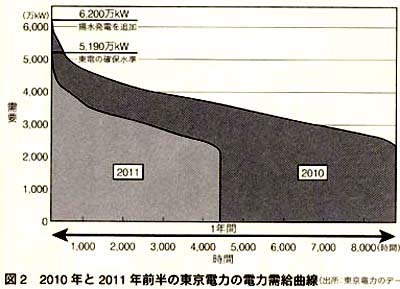

図2に示すように、1年間365日×24時間=8760時間のうち、わずか5~6時間だけの需要のために、域内の大口需要家の省エネ対策を徹底することもなく、多大な維持コストと大きな燃料費を覚悟して100万kWの発電所を用意しておかなければならないのか、再考することが必要である。

政府は、電力各社と大口需要家との需給調整契約(需給が逼迫した時に電気の供給を止める代わりに、家庭の半分以下である大口電力単価をさらに下げる契約)の内容を一部発表した(表2に東京電力の例)が、このうち随時調整については、電力需給が厳しい時に供給を止めることができる。 |

|

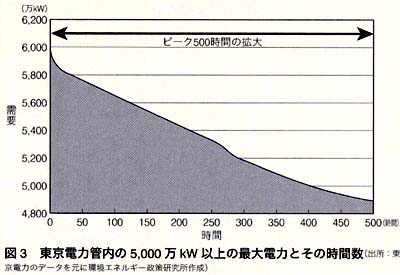

図3に示すようなピーク時間帯に動く石油火力発電所の燃料コストは1kWhあたり約14円 * とされる。

大口需要家に、ピーク時間に約14円/kWhの燃料費をかけ、約11円/kWh ** の大口電力単価で売るようでは燃料コストだけ考えても赤字になる。

需給調整契約の最大活用や、ピーク時に高値の電力料金を適用することもなく、増大する需要にあわせて供給力を確保するという日本電力型ビジネスモデルは、市場経済の観点からの検討だけでも限界にきていると言える。

《注》

*:政府のエネルギー・環境会議(2011年7月29日)の資料では16円/kWh。

**:2009年度の大口電力総合単価(特別高圧)は10・7円/kWh。

出典は日本エネルルギー経済研究所「エネルギー経済統計要覧2011」。

2011年冬および2012年夏の見通し

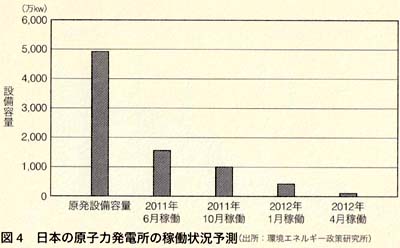

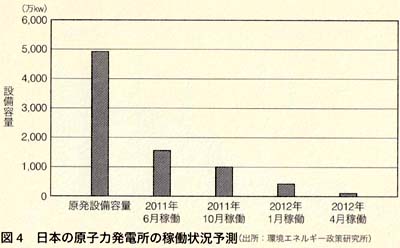

2011年9月末現在、国内54基の原子炉4896万kWのうち、様々な理由で約8割にあたる約3350万kWが停正している。

3・11以降、定期点検に入ったすべての原発について安全性の確認が困難なことから再稼動ができない状況が続いており、このままいけば図4のようにほとんどすべての原発が2012年の春には停止することになる。

北海道電力の泊3号は、定期点検後の調整運転が長期間に渡った末、8月に商業運転に移行したが、これは本来、安全性の確認が困難なことから停止をすべきであった。

そこで、2011年夏の電力需給の実績を踏まえて、2012年1月と8月の電力需要のピーク時に、原発を再冉稼動をしなくても電力の供給について問題がないことを検証する。 |

|

政府が発表している需要予測は2010年夏の1億7954万kWのままで、企業も家庭も節電をしないことが前提になっていた。

大口需要家との需給調整契約も発動しない想定である。

これは2011年夏の節電実績と比較すると2300万kWも大きく、2011年に動いた原発の2倍以上になる。

一方、政府が発表した供給力は、様々な理由で低く見積もられている。

自家発電からの購入は増やすどころか、142万kWも2011生夏より減らす予測だ。

2012年夏の需要期に使わない、あるいは出力低下とされる電力設備は沖縄電力を除く9社で約2500万kWあり、長期停止中、あるいは渇水予測での低下などそれなりに説明がつくものを除いて約2000万kWがあえて使用しないか出力低下予測となっている。

これも2011年に動いた原発の2倍程度になる。

たとえば北海道電力は2012年夏に32万kWの不足と発表されたが、70万kWの火力発電所が真夏に定期検査をする想定になっており、真夏の定期検査を春秋にシフトするだけで38万kWの余力が確保される。

四国電力は2012生夏に68万kWの不足と発表されたが、不足量は関西電力などへの融通分であった。

隣の中国電力は需給に余裕があるのに、融通は2012年夏に中止され、余裕が小さい四国電力の融通が続くというちぐはぐな想定だ。

政府のエネルギー・環境会議の資料では設備容量を示さず、つまり、元々どれだけ設備がある中でどれだけの供給力を予測しているかという説明をせずに、ただ電力が足りないと主張し、こうしたからくりを読取りにくくしている。

これでは到底国民への説明責任を果たしたとは言えない。

表3、4に示すように、この政府の見通しに対して、設備を再点検して供給力をチェックし、需要も2011年夏並みの節電をもっと楽な方法で実施すると、原発が全停止しても2012年夏は17%以上の余裕があることになる。

電力供給力を確保するために、安全性も確保されていない原発の再稼働は必要ないと考えられる。

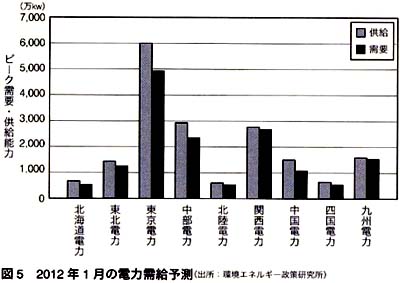

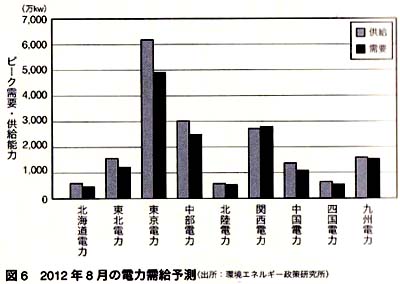

図5、6には、2012年1月と8月に各電力会社で想定されるピーク時の電力需給を示す。

定期点検による停止する原発が増え、特に関西電力の需給が厳しくなることが想定されるが、節電対策の強化や他の電力会社(中部電力、中国電力など)からの電力融通などにより、問題はないと考えられる。

最後に沖縄電力を除く9電力の需給予測を表5に示す。

2011年並みの節電を実施し、需要の多い時期には定期検査を行わず、自家発電からの購入も2011年並みに実施し、揚水発電を含め各社の発電設備を有効活用すれば、原発が全停電しても、2012年夏も余裕をもった需給ができる。

原発の再稼動は、すべての安全上の条件をクリアし、かつ事故発生時の損害賠償や防災体制などのすべての条件が揃った上でなければ認められず、その条件が整うことは基本的に困難だと言える。

その想定の土で、2012年の夏に向けては日本全国で原発がすべて停止した想定での電力需給を前提として、有効かつ合理的な節電へ取組み、供給力を確保する必要がある。 |

|

3 戦略的エネルギーシフト top

民主主義と市場が原発を退場させる

「日本の電気の3割は原発」だと漠然と思われている。それは原発震災以前の「古い固定観念」だ。

そもそも日本の原発は老朽化が著しく、3・11の前でさえ、これから急速に減るという「新しい現実」に直面していた。

事故を起こした福島第一原発もちょうど寿命の40年で、今後、日本の原発は次々に寿命を迎える。

その一方で、今後、新しい原発はいっさい建設できないし、してはならない。

その上、震災直後には、地震の直撃を受けた東京電力福島第一原発・福島第二原発・東北電力女川(おながわ)原発・同東通原発・日本原電車海第二原発などが一斉に停正した。

地震の影響を免れた原発の中でも、中部電力浜岡原発は菅首相(当時)の停止要請を受けて停止した。

これは、福島原発よりも巨大地震に襲われるリスクが高く、津波にも全く無防備なため、国民の7割が支持したように、当然すぎる判断だった。

その結果、今や原発は、日本の電力に占める割合が2割以下に急減したのである。

しかもこの先、40年の炉寿命でしっかり廃炉すれば、10年後には1割に自然減してしまうのだ(図7)。

もちろん、国民の意思があれば、その前に全廃することも十分にできる。

また、原発のコスト(特に事故コスト)を正しく乗せれば、市場が原発に退場を命じるだろう。

この「新しい現実」を前提に、より望ましい未来に向けてじっくりと備えるべきだ。 |

|

石油・石炭依存は地獄への道

原発が減るからといって、化石燃料に依存することも「地獄への道」が敷かれている。

化石燃料の中でも、アメリカで「シェールガス革命」と呼ばれる大量の資源が採掘できるようになった天然ガスを除いて、石炭や石油は3・11大震災の前から燃科価格が高騰していた。

世界の原油生産が資源的にピークを迎えつつあることに加え、中国などによる著しい霞要拡大で、この先も大きく変動しながら、確実に高騰してゆくと見られている。

こうした燃料価格の高騰は、私たちの暮らしや経済を直撃する恐れがある。

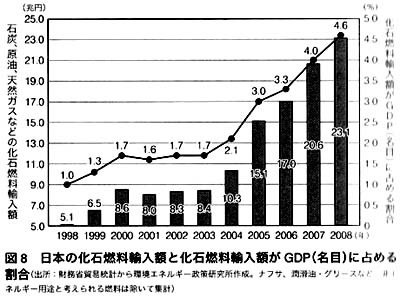

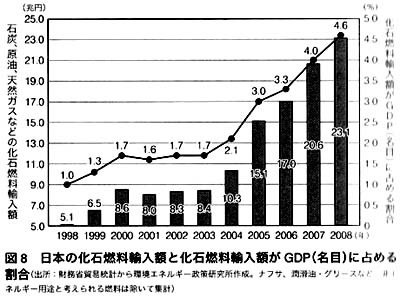

現実に、2008年には、日本は化石燃料を23兆円も輸入し、貿易黒字は2兆円に急減した(図8)。

化石燃料は、日本経済にとって時限爆弾とも言える脅威ですらある。 |

|

その上、何といっても人類が直面する最大の環境リスクである地球温暖化問題への対応だ。震災前から日本は、エネルギー政策で完全に間違ってきた。

原子力に過剰に依存する妄想的な計画(原子力立国計画)を立てたが、現実には新増設も思うように進まないばかりか、既存の原発も事故や老朽化、トラブル隠しなどで稼働率が低迷した。

それで不足する電力を、単調増加させてきた石炭火力を中心に補ったのである。

その結果、2007年には温室効果ガスが9・4%増で、京都議定書の定める日本の目標マイナス6%を大きく超過したのだが、そのほとんどが石炭火力による二酸化炭素増が原因だ。

日本は、実効的な政策を全く導入しないまま、安いというだけの理由でただひたすら石炭火力を増やしてきた結果、国際社会への約束とは裏腹に、実態はほとんど野放図に温室効果ガスを増やしてきたと言ってよい。

|

|

持続可能なエネルギーヘ

今こそ「持続可能なエネルギー」へと大胆なエネルギーシフトを進めるべき時だろう(図9)。

「持続可能なエネルギー」とは、基本的に「省エネルギー・エネルギー効率化」と「自然エネルギー」の二つからなる。

まず、省エネルギー・エネルギー効率化は、「寒い・暗い・我慢する省エネではなく、今の暮らしの利便性を失わない「快適な省エネ」を基本とする。

これは、持続可能なエネルギーの中でも、最も環境負荷が小さく、速効性がある。

無暖房住宅やLED照明のように、エネルギーを使って達成する便利さ、つまり「エネルギーサービス」に着目すれば、何倍もの効率化を達成できる。

この「快適な省エネによって、2020年までに20%、2050年までに50%の削減を目指す。

そして同時に、自然エネルギーを飛躍的に増やすのだ。

10年という期間があれば、これからのエネルギーの本命である自然エネルギーを3倍増・30%へと増やすことは、挑戦的だが不可能ではない(図10)。

たとえばドイツは、これまでの10年で自然エネルギーを10ポイント(6%→17%)増やしたが、今後の10年では20ポイント(17%→35%)増やす目標だ(第3章参照)。

これは、自然エネルギーが小規模分散型技術であることによるメリットである。

パソコンや液晶テレビ、携帯電話などの小規獏分散型技術は、普及すればするほど性能が上がり、コストが下がってゆく(第2章参照)。

風力発電も、飛躍的に普及している国々ではすでに火力発電と競合するコストに下がっており、太陽光発電も年率10%もの勢いでコストが下がりつつある。

イタリアのようにすでに電気科金よりも安くなった国も出現している。

国民にエネルギー主権を

こうしたエネルギーシフトの戦略を実現するには、根本的にこれまでの環境エネルギー政治を見直す必要がある。

民主党・自民党という二大政党におけるエネルギー政治の「岩盤」は、基本的に大差ない。

自民党のエネルギー族・原子力族は、電事連や経団連、そして地域の各電力会社に強い影響を受けてきた。

大電力会社の元副社長(原子力担当)出身の国会議員も抱えていた。

かたや民主党も、エネルギー政策や産業経済政策は、電力会社や重電系の企業労組出身の議員が中心を占めてきた。

そのため、かつて民主党のエネルギー政策は、官僚がきちんとサポートしない分だけ原子力中心の「20世紀型のエネルギー政策」が自民党以上に突出していた。

民主党は与党になるや否や、「お化粧」を取払い、閣僚人事や経済産業部門会議などで「岩盤」が剥出しになった。

また、官僚や業界ロビーのチェックやサポートが格段に手厚くなり、政治もこれに積極的に迎合した。

「政治主導」を掲げた民主党の内実を官僚が埋めてゆき、「政治主導」というフレーズのもとで自制を脱ぎ捨てた一部の官僚の思惑が剥き出しになることで、「政治主導の逆噴射スパイラル」が生じてしまった。

その状況の一つが、理性も冷静さも失った「原発輸出」への突進であろう。

すでに、国家戦略室を舞台にした「エネルギー・環境会議」は、当初、経産省主導で進む構図となり、最初のアジェンダからして「旧い原子力・エネルギー政策」への後退がはっきりと現れていた。その後、若干の揺れ戻があった。

ドイツは、メルケル首相直属の倫理委員会が国民を巻込みながら合宿や2時間に及ぶ議論をTV等でも完全公開するなどして、徹底的な国民に開かれた議論を経て、脱原発政策を決めている。

スイスは脱原発を閣議決定し、イタリアは国民投票によって脱原発を決めた。

日本でも、原子力・エネルギー政策の主権が国民にあることを再確認した上で、熟議民主主義の基本に立ち返り、国民の間でも百家争鳴の議論を巻き起こしつつ、徹底的な国民参加と完全な情報公開のもとでの新しいエネルギー政策決定のプロセスを創造する必要がある。

top

****************************************

|