|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

第五章 地域から始まるエネルギーデモクラシー

1 地域が主導する第四の革命 top

自然エネルギーは第四の革命

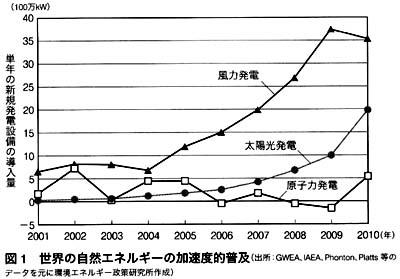

今、世界では地域分散型の自然エネルギーが「第四の革命」と呼ばれるほどの驚異的な成長を遂げつつある(図1)。

農業、産業、ITに次ぐ「第四」の、いわば21世紀の社会革命といえよう。

2004年以降、風力発電は毎年30%のペースで市場拡大が続き、2010年は世界全体で3500万kWも増え、累積では1億9000万kWを超えた。

このペースで行くと、およそ5年で風力発電が世界の原子力発電の3億7000万kWを逆転する。

太陽光発電は毎年60%の拡大で、2010年は1600万kWも増え、累積では4000万kWを超えた。 |

|

これにバイオマス発電1億4000万kWを足すと、合計で3億7000万kWを超えて、2010年末の段階で、風力・太陽光・バイオマスの自然エネルギー御三家で世界の原子力発電を追い越し、まさにエネルギーのメインストリームに入ってきた。

この分野の投資額も毎年30%もの成長を続け、10年前には一兆円に満たなかった市場が、今や約二十兆円にまで拡大している。

2020年には200兆円、2030年には数百兆円もの市場に変貌することが期待されている。

世界のGDPの1割を占める巨大産業が、21世紀の最初の30年で登場しようとしているのだ。

こうした「第四の革命」は、自然発生でも市場原理が生みだしたものでもない。

「高い政治的意思」と「賢い政策」がそろった国や地域で、この自然エネルギー市場が立上がり、拡大している。

北欧やドイツが先行し、他の欧州各国に広がり、中国や北米州、そしてアジア諸国へと広がりつつある。

高まる地域のイニシアチブ

地域における環境エネルギー政策の領域は、様々な地域の歴史的な背景のもとでそれぞれに展開してきた。

ただし、地球温暖化問題が比較的新しい環境問題であること、およびエネルギー政策が中央政府の専管事項であることから、多くの地域では、全く新しい政策領域として加わってきたものだ。

地球温暖化問題は、80年代に急速に環境問題、そして国際政治課題としての重要度が高まってゆき、1992年の「国連環境開発会議」(地球サミット)での「気候変動枠組条約」の採択へとつながる。

この時期に、欧州が先導する環境政策は、70年代のようなキャンペーンやデモなど対立的な大衆運動から科学的・経済的な政策手法の活用ヘシフトし、対立的・対決的な態度から建設的・協調的な姿勢へと変っていった。

1990年の冷戦の終結は、この流れをいっそう加速した。

また、地球サミットで採択された「アジェンダ21」によって、地方自治体をはじめとする様々な自治的な主体の自発的・自律的な取組みが促され、強調されるようになった。

今日まで続く地方分権や分散化・自律化への大きな流れである。

市場の改革

この時代は同時に、規制・市場・技術・情報それぞれの革新(イノベーション)が加速し始めた時期でもある。

規制緩和や市場化の流れは、エコロジー的近代化への流れと同一ではないが軌を一にし、相互に影響している。

1990年前後にイギリスから始まった電力市場改革は、エコロジーよりもむしろ市場化への圧力で加速した。

アメリカ・カリフォルニア州のように電力危機に見舞われたり、日本のようにいまだに環境政策から切り離され、却って逆向きに進行している例もある。

しかし、地域独占や機能の独占(垂直統合)によって巨大で政治的な影響力も強大な事業体であった電力会社が、市場化の流れの中で機能分化することで、特に送電線や需給調整の役割が独立・中立な主体へと変ったこと、および政治的な影響力も相対的に低下したことは(いまだにけっして小さくはないが)、エネルギー市場のエコロジー化にとって大きな要因となった。

また、省エネルギーや自然エネルギーなどの小規模かつ分散型の技術が徐々に重要な役割を果たすようになり、その普及のために具体的・実践的な情報や知恵が生み出されていった。

特に、1990年にドイツが導入した「固定価格買取制度」によって、風力発電が本格的に普及し始め今日の自然エネルギーの本流化へとつなかっていった。

政策の革新

さらに、エコロジー的近代化の流れのもと、焦点が「抽象的な立場や思想・信条の論争」から「具体的な制度・政策の実践」へと移っていく中で、後述するアメリカのサクラメント電力公社が積極的に進めた「需要側管理」(DSM)や「グリーン電力」の発明、ドイツ・アーヘン市の先駆的な「アーヘンモデル」など、地域のイニシアチブによる政策革新が次々に行われ、それが他の地域に広がり、新たな政策革新を促すというポジティブ・フィードバックが展開した。

こうした変革が、グローバル化と情報化、21世紀の知識社会化によって90年代以降にいっそう加速したのである。

2 世界で起きている地域からの変革 top

では、具体的に地域から起ってきた変革の実例を見ていこう。

北米の一部地域や北欧や欧州大陸で一般的に見ることができる、地方自治体が電力公社・エネルギー会社を経営してきた場合では、そうした供給事業がその地域の環境エネルギー政策の芽となったケースは多い。

サクラメント電力公社(アメリカ)の需要側管理

筆頭に挙げることのできる事例は、やはりアメリカ・カリフォルニア州の州鄒サクラメント(人口46万人)を供給しているサクラメント電力公社(SMUD)である。

ここでは、トラブル続きで経営的にも問題を抱え、しかも住民からも反対の声の高まっていたランチョ・セコ原発を、住民投票を行うことによって1989年に閉鎖し、それ以後、特に電源多角化に熱心に取組んだ。

なかでも注目された取組みは、需要側管理(DSM:Demand side managment)やグリーン電力(ソーラーパイオニア)である。

「木を植える電力会社」として知られるサクラメント電力公社の需要側管理は、電力供給の不足に対して、新しい発電所の建設ではなく、夏の日射を遮る木を市内に植えることで夏期の冷房需要のピークを落とし、効率の悪い冷蔵庫を効率の良い冷蔵庫に買い換える報奨金を出すといった需要側の節電を促す施策によって、より安い費用で「節電所」を作り出す取組みで、一躍注目された。

また、グリーン電力のルーツとなった「ソーラーパイオニア」の取組みもユニークだ。

原発閉鎖以前の1984年に、すでにランチョ・セコ原発の隣接地で2000kWの太陽光発電を開始していたが、その後の太陽光発電の普及に関しては、自らの設置に加えて、「ソーラーパイオニア」として市民に南向きの屋根の提供と月4ドル(後に7ドル)の割増電気料金を求めたことだ。

月4ドルは平均的な電気料金の10%分に相当する。

ただし、太陽光発電の設備は公社の所有のままで、設置費用も公社の負担、発電した電力もその家では消費せず、直接外部の送電線に流れる仕掛けとなっていた。

私有財産である屋根をわざわざ無料で提供したうえに、電力は自分では消費できず、しかも割増の電気料金を払うのだから、これに応募することは伝統的な経済学の意味では全く「非合理な」純粋に利他的なボランティア的行動である。

しかし、このような環境保護のための割増料金制度が、後に「グリーン電力」へと発展したのである。

ベクショー市(スウェーデン)の化石燃料ゼロ宣言

スウェーデンでバイオマス普及の牽引役となったのは、地域主導の取組みである。

ペクショー市(人口7万人)の取組みは、日本でも広く知られるようになった。

電力自由化以前には同市の地域熱供給と電力供給を独占的に行っていたベクショーエネルギー公社(VEAB)は、1980年に政府の補助金を得て、地域熱供給の燃料にバイオマスを混焼する試みをスウェーデンでは最も早期に開始した。

そうした歴史を背景として、1996年には、ローカルアジェンダ21の取組みの結果、「化石燃料ゼロ」を宣言し、地域熱供給の燃料のほぼすべてをバイオマス(木屑)に切替えたのである。

また、ストックホルム近郊にあるエンショピン市の地域熱供給を行っている ENA Kraft社でも、ベクショーエネルギー公社とほぼ同時期にほぼ同規模のバイオマス専焼の大型ボイラーを新設し、バイオマスへの燃料転換を行っているほか、近郊でエネルギー作物(SRC)を育成し、エネルギー資源循環の試みを進めている。

こうした地域熱供給を行っている会社は、現在、約220社あり、家庭と事業用の熱需要の約40%を賄い、スウェーデンの「バイオマスエネルギー革命」の牽引役となった。

地域熱供給は、伝統的に地域社会との結びつきが強く、1996年の電力市場の自由化が行われた後も、地域社会に顔を向けた地域独占が維持されてきた。

そのことが、持続可能な社会の方向性へ、地域社会の意思を反映した決定が行われてきた大きな要因であろう。

サンフランシスコ市(アメリカ)の「コミュニティによる電力選択」

2000年末のカリフォルニア電力危機とエンロンの破綻が続いたことによって、電力自由化を利用して、市場の「穴」を狙い、利益を貪った巨大エネルギー会社の姿が浮彫りになった。

これとは対照的に、サクラメント電力公社とロサンジェルス市水道・電気局は、電力危機を通して安泰だった。

両者は公営電気事業であることから、カリフォルニア州の電力自由化法に従う義務がなく、独自の相対契約と自前の発電所の確保、そして積極的な需要側管理を継続していたことが「無傷」の直接要因だが、そこにはコミュニティに顔を向けた電力供給の姿勢を見ることができる。

こうして、「コミュテイによる電力選択」(CCA:Comminity choice aggregations)があらためて注目されるようになった。

CCAとは、自治体の決定によって、その地域のすべての需要家に対して電力会社や電気の種類を選べるというもので、「ローカル・パワー」という非営利組織が1994年頃から取組み、オハイオ州やマサチューセッツ州では、電力自由化法案の中に、地域社会の権利として書き込まれていたものである。

これを用いて、ロングアイランドなどすでに100万人の「顧客」を抱える新しい「エネルギー公社」も誕生している。

カリフォルニア州でも、電力危機の後、ローカルーパワーを中心に、パブリック・シチズン、シエラクラブ、グリーンピースなどの環境保護団体、D・エイトケンといった70年代からの自然エネルギー活動家、D・キャメン(バークレー大学教授)などの専門家やバークレー市長などが活発に働きかけた結果、2002年に、CCAを定める法案が発効している。

現在、州内で多くの地方自治体が新たなエネルギー公社の設立を模索しており、なかでもサンフランシスコ市は、2005年2月17日に新しい法案を発表している。

それによれば、同市はCCAを用いて従来の電力会社から離脱することを決め、10年以内に電力供給の4分の1をグリーン電力に転換することを目標に、太陽光発電や風力発電、省電力に取組むとしている。

こうした一連の動きの理由として筆頭に挙げられているのが、「民主主義の復権」と「地域による(電力市場の)管理」なのである。

アーヘン市(ドイツ)のアーヘンモデル

都市による政策革新の筆頭として、ドイツ最西部のアーヘン市(人口25万人)が1995年に始めた自治体主導の自然エネルギー普及振興策「アーヘンモデル」が挙げられる。

今日では「固定価格買取制度」と呼ばれる政策だが、1990年の電力供給法(EFL)とは異なり、太陽光発電や風力発電からの電力を約15年で投資回収ができる水準の買電価格で買取るように補助する。

当時は、太陽光発電からの電力を電気料金の約10倍、風力発電は約1・3倍の価格で買取る一方、電気料金に1%の地方税を上乗せすることで住民が等しく費用負担をする仕組みである。

これが瞬く間にドイツの他都市に広がり、やがてドイツが2000年に施行した自然エネルギー促進法(EEG)の原型となることで、今日の風力発電や太陽光発電など自然エネルギーの本流化と産業化を生みだす上で、大きな役割を果たした。

バルセロナ市(スペイン)のソーラーオブリグージョン

スペイン・バルセロナ市(人口162万人)が1999年に始めた「ソーラーオブリゲーション(太陽熱導入義務づけ)」と呼ばれる政策は、太陽光発電ではなく、太陽熱温水システムの利用を、市内で新築・改築される建築物に対して、自ら使用する温熱のうち一定割合の太陽熱を利用することを義務づけた制度だ。

これが、瞬く間にスペインの他都市に広がり、2006年にはスペインの国法となった。

さらに、2008年にはドイツ、フランスでも自然エネルギー熱オブリゲーションが法制化された。

太陽熱やバイオマス熱・地中熱などの自然エネルギーの熱利用は、「眠れる巨人」とたとえられる。

風力発電や太陽光発電などの自然エネルギーの電力利用は、技術も政策も近代化され注目されてきた一方で、自然エネルギーの熱利用(特に太陽熱利用)は置き去りにされてきたからだ。

これに対して、バルセロナ市が先駆的に取組んだソーラーオブリグージョンは、「眠れる巨人」を呼び覚ます価値のある政策だった。

東京都の挑戦

日本政府の地球温暖化やエネルギーに関する保守的・消極的な姿勢とは対照的に、東京都は「自然エネルギーを2020年に20%」と、欧州並みの高い目標を掲げ、太陽エネルギー利用拡大(2008年3月決定)や日本初の排出量取引制度の導入(2008年6月決定)など、これを実現する施策を次々に展開している。

東京都の施策は第一に、地域行政の視点から、都民・事業者に対してエネルギー供給と環境保全の二つの斜面から、責任を果たすものだ。

エネルギーの利用には、地球温暖化や大気汚染、放射性廃棄物など、必ず「外部費用」を伴う。

こうした外部費用を織り込んで、長期的に都民・事旱者がクリーンで持続可能なエネルギーが利用できるように、直接・間接に促していく役割と責任を地方行政も担っている。

第二に、望ましい方向に政策の舵取りが行われない国に対して、政策革新を引起こす、先導的な役割である。

ドイツに追い越され衰退気運だった太陽光発電も、東京都の主導により国の政策も動き始め、元気を取戻しつつある。

また、ほとんど忘れ去られていた太陽熱温水利用も、同じく東京都の主導によって、市場が再生しつつある。

第一と第二の両方に関わる重要な視点として、「使う側からのエネルギー革命」がある。

エネルギーを使う私たち自身が、意識して自然エネルギーを選ぶことで、東京という大きな市場の力でエネルギー転換を引起こすことができる。

「グリーン電力証書」を使って、東京が他地域にエネルギーを大きく依存していることを逆手にとり、大胆に自然エネルギーに転換することが期待できる。

2010年には、北海道・北東北と東京都の「6都道県」がそのための地域間連携を締結している。

3 地域にエネルギー主権を top

見掛け倒しの日本の政策

一方、日本はこうした第四の革命から完全に取残されてきた。

2009年の夏、「官僚政治からの脱却」を高々と掲げる民主党政権が誕生し、多くの国民は、変化への期待をもって新政権を迎えた。

直後の国連気候変動サミットで、鳩山首相(当時)が新政権の公約通り「2020年までに二酸化炭素を25%削減(1990年比)する」と宣言した。

この宣言は、日木の温暖化政策としては事実上、初めて前向きなものとして国際社会から受け止められたもので、アメリカでのオバマ政権の誕生に続いて、国際的な気候政治に前向きの機運を確かにもたらした。

ところがその後、世界中に変革を引起した「グリーン・ニューディール」も、日本では、家電やエコカーへのエコポイントに象徴される補助金のバラマキにとどまり、市場の構造を変るような政策や制度的な枠組みは皆無たった。

それどころか、原発輸出に力こぶを入れるなど、事前には予想さえしなかった方向に暴走してきた。

日本は、化石燃料やウランのほぼ全量を輸入に依存し、エネルギー自給率がわずかに4%と、エネルギー面で最も脆弱な国の一つだ。

自然エネルギーは、温暖化対策とエネルギーの安全保障を担うだけでなく、産業や雇用を生み出し、地域社会を活性化しうる。

それにもかかわらず、自然エネルギーの普及に消極的な姿勢は変らない。

この状況は、国民にとって、エネルギーリスクを高めるとともに、「第四の革命」の機会を失う深刻な損失でもある。

日本の地域はエネルギー植民地(福島県は只見川の水力発電でも原子力でも首都圏の植民地だった)

変わらないのは、三つの「古い構造」が足かせとなっているからである。

最大の障害となっている「古い構造」は、日本のエネルギー産業、なかんずく電力会社が発電−送電−配電−販売という地域の電力供給の機能を事実上独占していることだ。

独占を維持したい電力会社は、風力発電や太陽光発電など小規模分散型の自然エネルギーが「不安定だ」という口実で、排除してきた。

第二の「古い構造」は、エネルギー官僚だ。

海外の自然エネルギーの飛躍的な成長を理解しておらず、政策の失敗を重ね、日本の自然エネルギー政策を後退させた張本人である。

第三の「古い構造」は、これら電力会社やエネルギー官僚を含めて、エネルギー政策に関わる御用学者・御用メディアなど「エネルギー知識人」の古い考え方だ。

原子力や石炭火力発電など、中央集中型の巨大電源による安定供給を妄信し、「不安定」な風力発電や太陽光発電などを小さく封じ込めてきたのである。

日本の地域社会は、こうした「古い構造」を支える者たちによる、いわばエネルギー植民地となっている。

冬が寒い北日本や日本海側では、一世帯あたり年間数十万円もの光熱費を使う。人口108万人、40万世帯の秋田県を例にとると、年間の光熱費は約1000億円を超え、その費用のほぼすべてが県外に流出する。

これは秋田県の特産米「あきたこまち」の売上げの約1000億円に匹敵する。日本全体で見ると、さらに約23兆円(2008年度)、GDPの約5%が化石燃料の輸入費用として国外に流出している。

地域から流出する光熱費を地域エネルギーの開発に振向ければ、その分だけ地域経済と地域雇用を生み出すことができる。

秋田県だと、風力発電を1000基建設すれば、ほぼ同程度を売上げることができる。

コミュニティパワーで変革を

ただし地域には、自然エネルギー以外の様々な「資源」が不足している。

特に、そうした自然エネルギー事業を立上げる人財や資金が欠けているといわれるが、実は、地域には十分すぎるほど資金がある。

たとえば青森県の地域金融だけで2兆円規模の資金が貸出しに頼らず、地域外や海外の債権、もしくは国債に回されており、地域に投資されないことが課題だ。

青森県には200基近い風車があるが、地域資本のものは3基しかない。

それ以外は中央資本の風車であるため、せっかくの地域エネルギー事業の利益が、地域外に流出することになる。

では、日本が「第四の革命」を進めるためには何をすればよいのだろうか。

第一に、共通認識を持つことだ。

私たちの子や孫の世代はもちろん、人類が永続的に文明を営んでゆくとすれば、「再生可能なエネルギーと資源を、再生可能な範囲で使用する社会」は必須条件だ。

絶対量は全く問題がない。

今、私たちが文明として使っているエネルギーのおよそ一万倍の太陽エネルギーが降り注いでおり、自然エネルギーの資源量は膨大にある。

つまり、自然エネルギー100%社会は、「できるかどうか」の問題ではなく、「いつまでに」「どのようにして」やるかの問題である。

実際に、2010年に入って、欧州を中心に「2050年までに自然エネルギー100%」とするエネルギーシナリオが、様々な研究機関・産業団体・政府機関・環境NGOなどから、同時多発的に発行された(第二章参照)。

「自然エネルギー100%」がいよいよタイムテーブルに乗ったのだ。

第二に、地域社会がエネルギー主権を取戻すことだ。

自然エネルギーは小規模分散型であるため、原発や石炭火力と異なり、数が無数に広がってゆく。

必然的に人間や地域社会と接点が増えてゆくため、風力発電が最近は迷惑施設と見られる場合もあるように、トラブルを起こしかねない。

それを避けるためには「新しいルール」が必要となる。

その「新しいルール」とは、「地域のオーナーシップ(主役意識)」が鍵を握るはずだ。

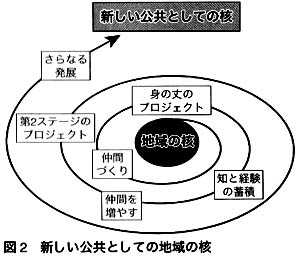

そこでデンマークで「自然エネルギー100%アイランド」を実現した「地域環境エネルギー事務所」という社会モデルが注目される。

行政と地域団体と住民が協力して設立し、地域の自然エネルギーを事業化・社会化する「新しい公共」のモデルとも言える。

第三に、様々な人や地域との協力の輪を広げながら、現実をわずかでも変えてゆくことだ。

従来、地域社会を二分してきた原発と異なって、自然エネルギーづくりは周囲の協力を得やすい。

「勝つか負けるか」という抵抗型の運動とは異なり、小さなところから始めて少しずつ大きくしてゆくことができる(図2)。

そして今は、インターネットがある。

ジャスミン革命が起きたチュニジア、ムバラク大統領を辞任に追いやったエジプトなど、現在、北アフリカ・中東に起きていることは、他所事ではない。

今や地球規模に広がったソーシャルネットワークの力を借りながら、私たち自身の地域社会に変革を起こすことができる、「地球規模でつながり、地域で変革する」(Network glovally innovate localy)という時代となったのである。 変革は周縁からしか生まれない。

「上」を見上げていても、自らの地域はいつまでも変わらず、むしろ裏切られるだけだろう。

変革は自らの意思で地域から生み出すほかはなく、その先に私たちは未来を選び取ることができるのだ。 |

|

top

****************************************

|