|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

二章 世界を席巻(せっけん)する自然エネルギー

1 自然エネルギーのポテンシャル top

自然エネルギーを巡る誤解

自然エネルギーとは、自然界でほぼ永続的に資源が再生されるエネルギーを指すもので、中心は太陽エネルギーだ。

これには太陽光発電や太陽熱利用はもちろん、太陽エネルギーから生み出される水力・風力・バイオマス(生物資源)なども含まれる。 その他に、地下のマグマに由来する地熱や温泉熱利用、月の引力に由来する潮力も自然エネルギーだ(図1)。

もう少し正確な定義では、特に水力発電とバイオマスの扱いが論点になる。 |

|

いずれも自然エネルギーだが、大型の水力発電は河川環境や地域社会に大きな影響を及ぼし、非効率なバイオマス利用は森林破壊や大気汚染の懸念がある。

このように他の側面の悪影響が大きい利用形態、すなわち大型ダム式の水力発電と非効率なバイオマス利用を除いたものを「持続可能な自然エネルギー」と呼び、これが国際的には徐々に定着しつつある。

自然エネルギーは、第一に、枯渇しない純国産エネルギーであり、エネルギー自給率がわずかに4%しかない日本にとって、最も重要なエネルギーである。

第二に、地球温暖化問題に対して、温室効果ガスの主因である二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギー源であり、「これも2020年までに25%削減」を掲げる日本にとって最も力を入れるべきものである。

第三に、新しい産業経済の柱として期待されており、とりわけ風や森林や農業用水など、地域の資源を利用してエネルギーを産出す分散化技術であるため、地域の活性化に役立つ。

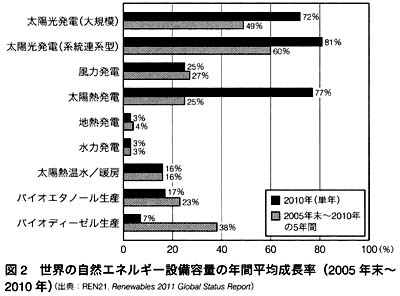

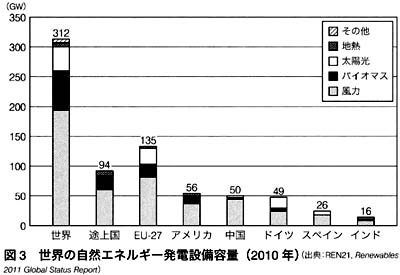

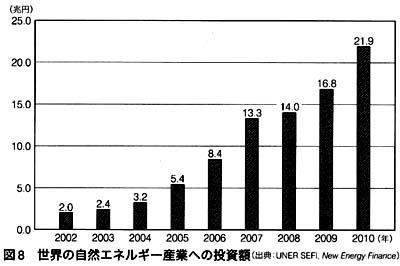

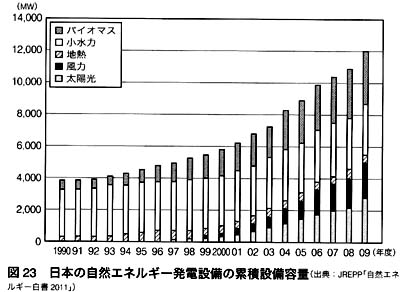

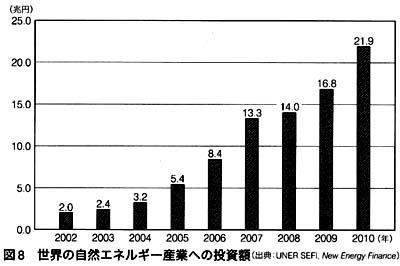

世界全体で見ても、自然エネルギー市場は、過去5年以上にわたって、年30%もの成長を遂げ、今や約20兆円もの市場に達しており、10年後には自動車産業に匹敵する産業に成長するとみられている(図2、3)。

だが、日本がこの市場を占める割合は1%に過ぎず、世界の潮流から大きく取残されている。

何故なのか。

供給の主力にはなりえないのか

第一に、自然エネルギーのような小規模な技術では、原子力や化石燃料を代替することはできないと思われてきたことがある。

自然エネルギーはエネルギー供給の主力は無理で、あくまで補完的なエネルギーとして位置づけられてきた。

しかし、これは全くの誤解だ。

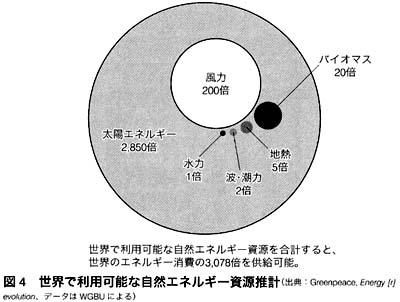

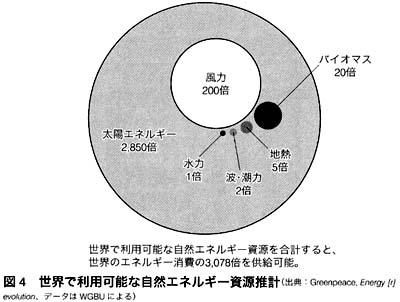

まず量的に見ると、太陽エネルギーだけでも現在、世界全体の石油・石炭などの化石燃料や原子力発電のおよそ1万倍加降り注いでいる(図4)。

これを太陽光や風力、水力、植物など、様々な形態や技術を用いることで、代替エネルギーとして使うことができる。

3000倍程度の利用可能量があるという試算もある。太陽エネルギー起源ではない地熱予潮力を加えると、それ以上のあり余る量の自然エネルギーを人類は使えるのだ。 |

|

「自然エネルギーは密度が薄くて使えない」「広い土地が必要」という批判も口にするが、これも正しくない。

たとえば集中太陽熱発電を、広大なサハラ砂漠のわずか100km四方に設置すれば欧州の電力を賄え、300km四方で世界の電力が賄えると試算されている。

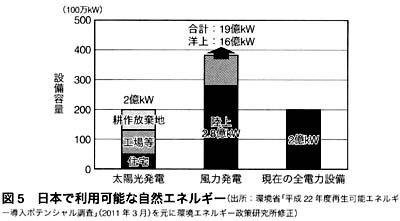

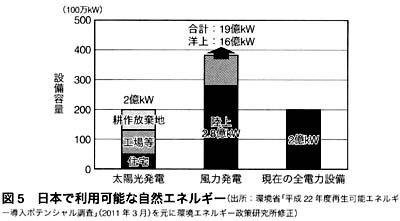

日本でも、建物の屋根や壁、工場跡地や耕作放棄地など、国土の5%の土地に太陽光パネルを設置すれば、今の全発電量に匹敵するエネルギーを得られる。

実際、瑕境省の「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」によると、太陽光発電が2億kW、風力発電でも3億kW以上の発電が可能としている(図5)。

現在の日本の電力設備2億kWを十分カバーできる量だ。 |

|

「産出す以卜のエネルギーが必要」という批判もあるが、これも古い知識だ。

今や太陽光発電や風力発電は1〜2年で製造エネルギーを取返すことができる。

コストは高いのか

第二に、自然エネルギーはまだ技術開発の途上で、コストが高いと思われてきたことである。

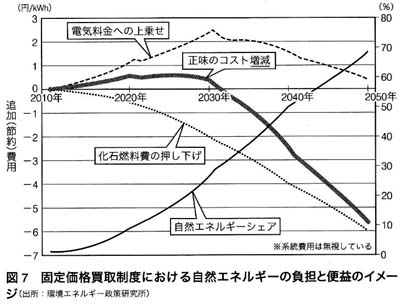

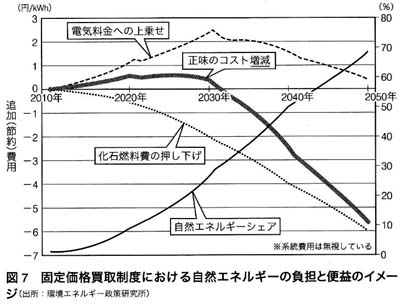

政府が自然エネルギーの固定価格買取制度を検討していた際、平均的な家庭で月に100〜500円の電気料金への上乗せと試算し、消費者の費用負担が議論になった。

また、重工業など電力の大需要家も費用負担への懸念を訴えていた。

確かに、社会全体による負担は公平である必要がある一方で、その負担が過大となっては困る。

しかし、何と比べて「公平」「過大」なのか、立ち止まって考える必要があるだろう。

自然エネルギーの負担だけを見ると、問題の本質を見失ってしまう。

原油価格が高騰した2008年には、電気料金がいきなり500〜1000円も上乗せされた(平均的な家庭の1ヵ月の電気料金として)。

その年、日本は化石燃料を23兆円も輸入している(一章図8)。

国内総生産(GDP)の5%もの国富(国全体の富)を、ただ海外に支払っただけで、国内のエネルギー設備の形成には何の役にも立っていない。

|

|

こうした費用負担とも公平に比較する必要がある。

自然エネルギーの特性を、少し長い時間軸で考えてみる必要もある。

小規模分散型技術である自然エネルギーは、パソコンや携帯電話などと同じように、「作れば作るほど性能が上がり、安くなる」という技術的特長を持っている(図6)。

これを「技術学習効果」と呼ぶ。

風力発電は、すでに従来の化石燃料発電よりも安くなっている国や事例が生まれつつある。高コストとされる太陽光発電も、過去12ヵ月でおよそ半減し、モジュール価格で100円/Wに到達している。

つまり長い目で見ると、自然エネルギーのための費用負担はどんどん小さくなり、やがては不要となるヒ、化石燃料の輸入も削減することができる(図7)。

しかも化石燃料は、今後も高騰や乱高下の不安があるのだ。

そして汚染者負担原則も忘れてはならない。私たち電気の消費者は同時に地球温暖化などの責任も負っており、将来に向けた投資をする貢任があるのだ。

自然エネルギー産業の興隆(こうりゅう)

100年前、T型フォードの第1号が世に送り出された。

これがその後、「ビッグ3」(アメリカ自動車大手3社)に代表される自動車産業として急成長した。

これに歩調を合わせたのが石油産業だ。

競合する鉄道会社を買収し破綻させてまで、成長したことが知られている。

こうして20世紀は、自動車と石油の世紀となった。

その自動車産業の象徴であるビッグ3は、2009年にいずれも事実上の倒産となった。

石油も、地球温暖化への対応に加えて、「ピークオイル」(石油生産が近年ピークを迎え、減少していくこと)への懸念などから、本格的な「脱石油」の時代を迎えている。

こうした世紀単位で産業が盛衰しつつある今日、自然エネルギー産業が興隆している。

すでに触れた通り、自然エネルギー市場はここ数年、年率30%の勢いで成長しており、今や世界で20兆円市場に達し、10年後には200兆円市場をうかがう勢いである(図8)。 |

|

その中で、自然エネルギー企業も急成長している。

多くは10年以内に起業した自然エネルギー・ベンチャーで、今や時価総額で1兆円を超える企業が4社、1000億円超ではさらに10社以上に及ぶ(2009年5月時点、表1)。

こうした企業の多くは、自然エネルギー先進国のドイツはもちろん、スペイン、ノルウェー、ポルトガル、そして中国、アメリカ、インド、台湾と多様な新興国にも広がっている。

まさに現代のグリーン産業革命の恩恵にあずかろうと、世界巾が自然エネルギー産業の創出を競っている(表2)。

2 自然エネルギーの今 top

自然エネルギー普及の四つの波

自然エネルギーが今日の隆盛に至るまで、ほぼ10年単位で四つの時期に分かれる。

まず70年代の石油危機と、それに続く政府や電力会社による原発推進に反対して、環境保護運動が自然エネルギーを求めた時代だ。

「ソフトエネルギー」「スモール・イズ・ビューティフル」など今日につながる基本的な考えが生まれた時代だが、この時点では「ユートピア技術」に留まっていた。

次に、第二次石油危機やアメリカでの原発事故を経た80年代。

各国政府が代替エネルギーとして本腰を入れ、北欧やカリフォルニア州で成功モデルも生まれたが、原油価格の低落で多くの国で努力が途絶えた。

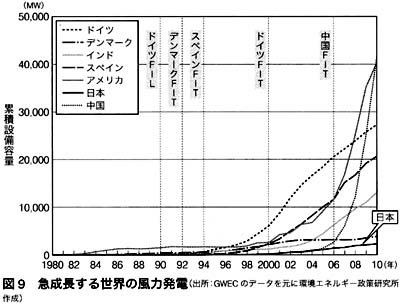

続いて地球混暖化問題が本格化した90年代に入って、欧州で「政策の仕組みで普及する」という考えが広がり、ドイツの固定価格買取制度の成功例が出現した。

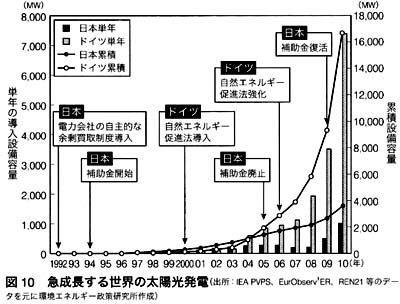

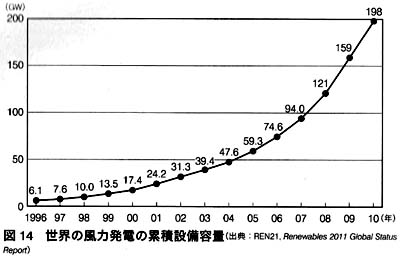

そして2000年代は第四の波にあたる「本流化の時代」だ(図9、10)。

2002年のヨハネスブルグサミットでは、世界全体の自然エネルギー拡大目標で決裂した。

これで逆にドイツ政府が「自然エネルギー2004国際会議」(ボン)を主催し、世界的な政治気運を巻き起こした。

ドイツ発の固定価格制が世界に広がり、自然エネルギーが爆発的に普及するなか、温暖化対策のみならず、エネルギー対策、そして産業・雇用・地域政策としても期待されるようになった。

2008年の経済危機に対して、自然エネルギーを軸とするグリーン・ニュ−ティールが世界中を席巻し、今や新しい産業経済の軸となっている。

しかし日本では、自然エネルギーの本流化はまだ遠い。これは、自然エネルギーが「四面楚歌」に置かれているからだ。

経済的な政策支援が乏しく、電力会社による導入制約が厳しく、剛直的な縦割り規制の狭間に陥り、そして不十分な社会的合意という「四面楚歌」をどのように解消していくのか。

越えるべき課題は少なくない (第四章参照)。

太陽光発電の今

いまだにコストが高いという印象のある太陽光発電だが、今や急成長するグローバル産業の花形として期待されている。

世界的に景気後退期にあるにもかかわらず、2010年の太陽光発電市場は前年比100%以上の伸びを示し、約1600万kW増えて、累積で4000万kWを超えたと推計されている(図11)。

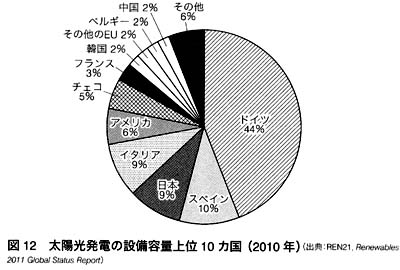

ドイツを中心とする欧州が引き続き市場の大半を占めるが、政策の整ったカナダ・オンタリオ州やアメリカ・カリフォルニア州、アジアでも中国や韓国、タイ、台湾などに市場が拡大しつつある(図12)。

これは、太陽光発電が典型的な「政策市場」であり、ドイツ型の固定価格買取制度で支えられさえすれば、他の制約要因(立地や利権関係)が比較的クリアしやすく、事業化までのスピードが速いことに加え、近年の急速なコスト低下がある。

日本はもとより、ドイツやアメリカ、中国に加え、韓国、台湾、インドなど新興国からの事業参入が相次ぎ、世界的に生産設備が急拡大している。

その上、特に原料から製品までの一貫製造が容易な、薄膜型の太陽光発電が主力となるにつれて、低コスト化が加速している。

日本でも、2009年に初めて固定価格買取制度(余剰電力買取制度)が導入されたが、家庭の太陽光発電だけが買取対象で、しかも余った電気に限られること、メガソーラーなど大規模な事業所は普及しにくい価格が提示されるなど、海外の成功事例に比べて、あまりに限定的であった。

それでもなお、日本の太陽光発電はV字回復したのである(図13)。

わずか数年前までは、世界を圧倒的にリードしていた太陽光発電の製造業でも、急拡大する世界市場の中で急速にシェアを落としており、かっての半導体や液晶が辿った歴史を再現しつつあるかのようだ。

日本が再起を図れるかどうか、エネルギー政策とグローバルビジネスの両面での改革が待ったなしだ。 |

|

また、カナダやフランス、イギリス、スウェーデン、トルコといった国々は、新しい自然エネルギー普及策が効果をあげている。

小規模分散型である風力発電は、注文生産から大量生産体制に移行しており、現地に機材が運ばれてからは、早ければわずか3日で完成する。

準備期問を入れても数年で完成するという建設期問の短さのおかけで、短期問に政策の効果が表れている。

なかでもカナダは、オンタリオ州独自の自然エネルギー普及策(固定価格買取制度)を導入し、風力発電を筆頭に、太陽光発電やバイオマス発電の普及によって、州内の石炭火力発電を廃止することを見込んでいる。

しかも、地域で生産された自然エネルギー発電だけを買取対象としているため、風力発電メーカーや太陽光発電メーカーが数千億円もの投資で工場立地を進めており、雇用と投資の効果をあげている。

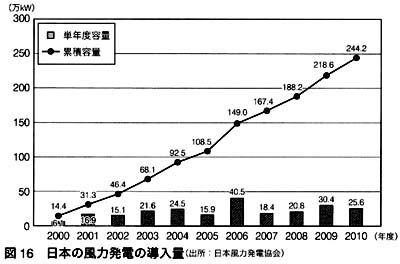

かたや日本は、風力発電の普及で世界18位と完全に立ち遅れている(図16)。

これは、電力会社の風力排除の姿勢、鳥への影響・景観・低周波問題などの社会的な反発から生まれた悲劇と言える。目の前の課題だけを見ず、「大きな森」(環境エネルギー問題)を見ての論議が待望される。

地熱エネルギーの今

日本は火山入国であり、地熱発電も有望とされる。

ところが、1999年に八丈島で建設された地熱発電以降、全く導入が進んでおらず、ここでも「失われた10年」という状況がある。

世界的には、この間、地熱発電の普及が加速した。

トルコ、アイスランド、ニュージーランド、アメリカ、イタリア、インドネシアなど、日本と同じ火山国では、2004年以降、合計で180万kWの地熱発電が建設された。

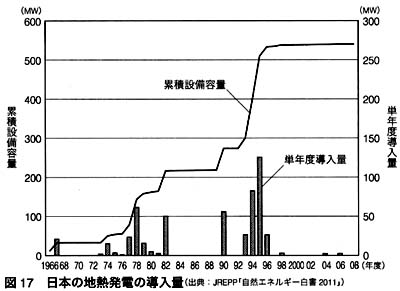

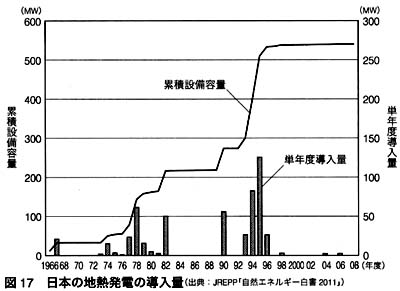

日本では、1966年に岩手県で初めての地熱発電所が運転を開始してから、これまでに合計で55万kWが建設され、電力量でおおむね30億kWh(総電力量の約0・3%)に達している。

70年代のオイルショック後に地熱開発の機運が高まり、民間主導で開発が進められ、特に1990年から国の開発補助金の強化で一時的に導入が進んだが、その後、すっかり停滞した(図17)。 |

|

これには、主に三つの原因が指摘されている。

第一に、地熱発電を優遇する電気の買取制度がないこと。

第二に、各地に温泉が豊富にある日本では、その影響を心配して、地熱開発への地域合意が難しいこと。

そして第三に、地熱資源の豊富な火山帯がほとんど国立公園に指定されており、いっそう開発を困難にしている状況がある。

このため、様々な規制緩和の動きや、低温の温泉熱でも発電できる小型発電機の開発も進んでいるが、成果はこれからだ。

発電だけでなく、温泉の熱利用も自然エネルギーだ。

せっかく豊富な温泉に恵まれながら、重油や灯油で給湯・暖房している温泉宿が少なくない。

温泉の熱をそのまま暖房に用いたり、温泉からの廃水を熱源にしたヒートポンプを使ったりすれば、効率的に給湯・暖房ができるため、重油や灯油よりも経済的であるだけなく、温暖化防止にも貢献できる。

火山大国であると同時に、温泉大国でもある日本の特長を生かした、地熱エネルギーの利用が進むことを期待したい。

バイオマスエネルギーの今

伝統的な利用方法を除いて、世界的にバイオマスエネルギーの利用をリードしてきたのは、フィンランド、スウェーデンなどの北欧諸国である。

一次エネルギーに占めるバイオマスエネルギーの比率は、フィンランドの20・2%を筆頭に、スウェーデン17・3%、オーストリア10・8%、デンマーク7・0%と続く(数字はいずれも2000年時点)。

フィンランド、スウェーデンは森林廃棄物など木質系のバイオマス利用が中心であり、デンマークは畜産廃棄物のバイオガス利用が中心となっている。

スウェーデンでは地域に電力と暖房熱を供給する地域エネルギー公社が全国に100あまり広がっており、これがバイオマスエネルギーの導入で大きな役割を果たした。

北欧諸国の熱利用に用いられるバイオマスエネルギーとしては、ストーブや暖炉など、伝統的な各戸別の暖房手段が歴史的に一定の役割を果たしてきたが、近年ではこの地域熱供給がますます重要な役割を果たすようになってきている。

北欧各国の地域熱供給は、70年代の北海油田の開発まではエネルギー資源に恵まれていなかったデンマークで20年代に始り、第二次世界大戦後にスウェーデンなど他の北欧諸国でも導管の建設・導入が始まった。

ほとんどは地方自治体によるエネルギー供給事業として取組まれ、現在では北欧全体の「熱市場」のほぼ35%を占め、主要な都市にほぼ整備されるなど、欧州の中で最も発達している。

その地域熱供給のエネルギー源は、初期には石油および石炭がほとんどを占めていたが、ここ20年問に燃料の多様化が進み、特にバイオマスエネルギーヘの転換が進んだ。

また、住宅においても温湯を用いた輻射暖房具が広く普及していたことも、重要な社会インフラであった。

地域熱供給への切替えが容易なこと、そうでない場合でも個別のバイオマスボイラーの導入で、熱源の転換が容易だったからである。

地域熱供給におけるバイオマスへの燃料転換では、政策から見て三つの段階に分けることができる。

第一に、80年代初頭からの補助金がある。二度の石油ショックを経て、政府による石油代替エネルギーの開発プログラムの中で、地域熱供給の燃料を重油から木屑に転換する実験プログラムがスウェーデン南部の町ベクショーで始り、これが補助金により促され、徐々に拡大していった。

第二に、90年代初頭に相次いで導入された環境税がある。これは、炭素税、硫黄税、窒素酸化物課徴金の三点からなり、バイオマス燃料をコスト面から有利にした。

第三に、電力分野へのバイオマスの導入のための政策である。

スウェーデンなどでは、2003年からすべての需要家に一定比率の自然エネルギーの購入を義務づける「電力証書」システムが導入され、折りからの高い電力市場価格を追い風にして、電力分野でのバイオマス導入への期待が高まっている。

こうして、スウェーデン、そしてフィンランドが先行した木質バイオマスのエネルギー利用技術や環境税を組合わせた普及手法は、その後、欧州大陸、特にドイツへと「輸出」されている。

とりわけ地域熱供給は、住宅の暖房環境を改善することに加えて、バイオマスや太陽熱などの自然エネルギーやコージェネレーションの廃熱を有効利用することで、二酸化炭素を削減する効果的な手法として重要なものである。

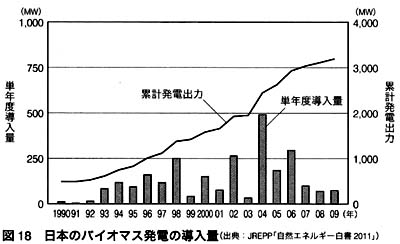

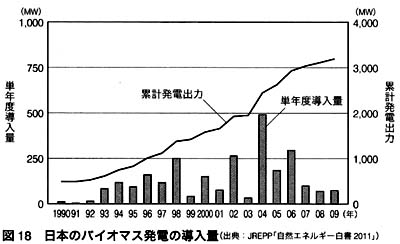

一方、国土の約7割を森林が占める日本では、木質バイオマスのエネルギーとしての利用価値は小さくはないが、普及に結びついてこなかった(図18)。

問題は、上流と下流の内面にある。

上流、すなわち資源供給側では、林業の崩壊と木材のサプライチェーン(製造・輸送・販売の体制)が整っていないことだ。

そのため、効率的な燃料供給ができず、バイオマスの利用が滞る最大の原因の一つとなっている。

下流、すなわち需要側では、適正な価格でのエネルギー市場が政策的に整えられていないことだ。特に、最も重要となる温熱市場が、日本では既存のエネルギー産業の草刈り場となっており、石油や電気などが独占的な市場にバイオマスが入る余地はほとんどない。 |

|

今後、この上流と下流の障害を政策的に乗越えてゆくことが不可欠だが、林業の崩壊など、問題の根は深い。

バイオ燃料の今

自然エネルギーを普及させる分野として、電力・熱に次ぐ第三の領域は、輸送燃料だ。特に自動車燃料が最も重要だが、船舶・飛行機の燃料もある。

自動車燃料については、水素や燃料電池など様々な代替燃料が期待され試みられてきたが、この数年でバイオ燃料と電気自動車が一気に主役に躍り出た。

バイオ燃料は、ブラジルのサトウキビに代表されるバイオエタノールとドイツなどで主流のバイオディーゼルなどがある。

2010年、バイオエタノールは世界全体で約8600万kl、バイオディーゼルが約1900万kl生産された(図19)。

全世界でみると、ガソリンのおよそ5%を代替したことになるが、ブラジルでは50%以上、アメリカでも約10%がバイオ燃料で代替されている。 |

|

ただし、バイオ燃料には様々な課題もある。

まず食糧との競合、第二に森林の縮小、第三に一部のバイオ燃料はむしろ二酸化炭素を増やす恐れがある点だ。

そのため、「持続可能なバイオ燃料基準」を設けて、そうした問題の少ないバイオ燃料を認証・選別する取組みも始まっている。

また、藻類やセルロース(植物繊維)など新しい技術でバイオ燃料を産出す努力も行われているが、まだ実用化に時間を要する。

ディーゼルが主体の船舶や、すでにバイオ燃料で試験飛行を実施している航空機燃料も考えると、今後もバイオ燃料の重要性は増してゆくと思われる。

電気自動車自体は自然エネルギー源ではないが、ガソリン自動車よりも数倍程度効率が高く、たとえ石炭火力からの電気であっても、脱石油と二酸化炭素削減には効果的だ。

さらにその電気を自然エネルギーで賄えれば、事実上、二酸化炭素を全く排出しない自動車となる。

また電気自動車は、スマートグリッドと組み合わせた利用も考えられており、将来のエネルギー社会では、主役となる可能性を秘めている。

日本は、バイオ燃料の普及やバイオ燃料自動車では世界に出遅れたが、自動車各社の電気自動車にかける意気込みは大きい。

10年後、自動車とその燃料はどうなっているか、激しい変革と厳しい国際競争は、始まったばかりだ。

グリーン電力を選ぶ仕組み

90年代初めころから、「自然エネルギーの電気を選ぶ」具体的な取組みが始まった。

住民投票で原子力発電所を閉鎖したサクラメント電力会社(アメリカ・カリフォルニア州)が、その代わりとなる電源を求めて、住民参加型の取組みを始めた(第5章参照)。

木を植えることで夏の冷房ピークを下げ、省エネ冷蔵庫に補助金を出して「節電所」を産出す一方、ソーラーパイオニアという住民参加型の太陽光発電普及の取組みも始めた。

住民が月4ドルを支払って参加すると、同公社は住宅の屋根に割高な太陽光発電を設置するという試みだった。

これが今日、グリーン電力と呼ばれる「自然エネルギーの電気を選ぶ」仕組みのルーツにあたる。

その後、スウェーデンで1995年に電力の完全自由化が行われた際に、電力会社を選べるだけでなく、電気にエコラベルを付けて自然エネルギーの電気を選べる仕組みを環境NPOが産出した。これを用いて、風車の電力で走る電車やレストランなどが次々に誕生した。

日本では、北海道グリーンファンドが1999年に「グリーン電力基金」を産出し、2001年には環境エネルギー政策研究所が東京電力、ソニーとともに「グリーン電力証書」を産出した。いずれも環境NPOが中心的な役割を果たした。

このグリーン電力証書は、自然エネルギーの電気から環境価値を切離し、自由に取引できるようにした仕組みで、今や数多くの企業が環境への取組みの一環で活用しているほか、東京都の環境確保条例や国の地球温暖化対策の推進に関する法律(温暖化対策基本法)に基づく算定・報告制度などでも活用されるなど、世界でも数少ない「自然エネルギーの電気を選ぶ」仕組みの成功例として知られている。

エネルギーを通して持続可能な未来を築くことは、私たち市民一人一人の責任だ。

それを具体的に可能とする「自然エネルギーの電気を選ぶ」仕組みは、未来志向の自発的な民主主義にもつながるのではないか。

都市が生グリーン電力を利用する仕組み

自然エネルギーは、「産出す側」である地域にとって、雇用創出などのチャンスとなりうるが、「使う側」である都市にとっても、自然エネルギーは大きな可能性を秘めている。

たとえば三菱地所は、2010年4月から新丸ビル(東京都千代田区)で使う電力を、青森県の風力発電で賄っている。

電気の「託送」という制度を使ったもので、青森の風力で発電した電気をわざわざ専用の電線を張って供給してもらっているわけではなく、新丸ビルで使う分の電力を、電力会社が青森の風力発電から買う契約を結んでいる。

こうした取組みは「生グリーン電力」と呼ばれている。

電気を使う側か、自然エネルギーを積極的に選ぶことで、供給側に増強を促すことは「需要プル」と呼ばれる(第三章参照)。

東京都は都内の大規模事業所に対して、2010年から二酸化炭素の総量削減を義務づけているが、自力で省エネに挑む以外にも、2020年までに使用エネルギーの20%を自然エネルギーとする目標を掲げており、需要プルの効果が期待されている。

かっては「東京は安全と便利を享受し、地域に危険とゴミを押しつける」と批判されてきたが、今や東京都が主導する新しい「地域間連携」によって、「東京は環境保全の義務と負担を負い、地域は自然エネルギーの便益を得る」という関係に逆転しようとしている(第五章参照)。

また、自然エネルギーの供給システムを都市に組込むことも重要である。

1998年に、スペインのバルセロナ市は新築・改築されるすべての建築物に、温水利用に対して一定割合の太陽熱温水システム導入を義務化した(第五章参照)。

その後、スペイン中の都市に広がり、2006年には国の法律となった。2008年にはドイツで類似の立法がなされている。

東京都も2009年に、その一歩手前の制度となる、「自然エネルギー導入検討義務づけ」を導入している。

ただし、都市での自然エネルギー利用には課題もある。

たとえば、薪ストーブ、木質ペレットストーブは、都市で安全に利用するための仕組づくりが必要だし、大規模な太陽光発電を遊休地に設置しやすくするためには規制を再整理しなければならない。

課題は多いが、使う側である都市が主体的に環境負荷の少ない手段を選び取ることは、変革を主導する大きな力となりうる。

3 世界の自然エネルギー大国 top

世界市場の半分を担う欧州

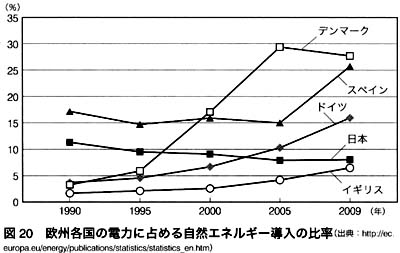

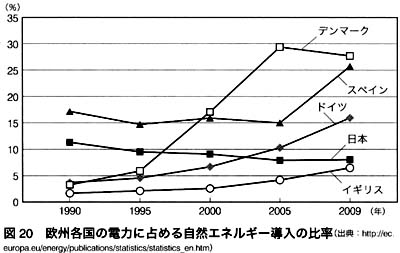

欧州は、世界の自然エネルギー拡大の大潮流をリードしてきた牽引役である(図20)。

世界の自然エネルギー市場のほぼ半分を欧州が占めているだけでなく、現在8・5%の自然エネルギー供給のシェアを、2020年までに20%へと高める野心的な目標を掲げている。

これは欧州が掲げる地球温暖化防止の目標(2020年までに二酸化炭素の30%削減)を達成する上での根幹となる。

それだけではなく、エネルギー安全保障と産業競争力の向上・達成を同時に達成することを狙ったものだ。

自然エネルギーは、それらを両立しながら達成しうる最も有力なエネルギーオプションという理解が欧州では共有されているのだ。 |

|

元々、北欧を中心とする環境先進国が新しい社会モデルを創造し、その社会モデルや環境政策をドイツなどの環境大国が導入し発展させながら、欧州全体の大きな市場や政策空間へと広げていったのである。

たとえば、木質バイオマスのエネルギー利用をリードしてきたのはスウェーデンとフィンランドだ。

林地残材や木質ペレットを使った小規模な温熱・暖房から、大規模な地域熱供給やコージェネレーションに利用する社会モデルをつくりあげ、欧州のバイオマス利用技術や市場・政策を先導してきた。

風力発電はデンマークが先駆的に利用拡大し、その後、ドイツやスペインに市場が拡大してから、一気に世界的な普及期へと広がっていった。

日本がパイオニアだった太陽光発電も、2000年にドイツが積極的な政策を導入してから、市場も産業もドイツが牽引するに至った。

欧州連合27ヵ国は、地域の発展度合いに大きな格差があるが、それを是正する手段としても自然エネルギーを位置づけている。

さらに、地域主権の原則に従い、地域での自然エネルギー開発の取組みを支援する、様々な工夫がある。

自然エネルギーは2!世紀を担う産業になることが予見されており、欧州はそのリーダーを目指しているのだ。

グリーン・ニューディールで躍進するアメリカ

アメリカの自然エネルギー政策の歴史を振り返ると、70年代の力−ター政権に遡ることができる。

カリフォルニア州に今でも数多く残る風力発電を産出しただけでなく、今日の世界で自然エネルギーが隆盛となったルーツでもある。

その後は、共和党政権が続いたはか、民主党政権でも連邦議会の同意が得られないなど、連邦政府は自然エネルギーを冷遇してきた。

その間、カリフォルニア州やテキサス州などの州政府が革新的な自然エネルギー政策を実践する主役となった。

そうした長い低迷期を経て、オバマ大統領の誕生がアメリカの転機となった。

オバマ大統領が事実上の生みの親となった「グリーン・ニューディール」は、瞬く間に世界中を駆け巡り、自然エネルギーヘの期待をグローバルに高める契機となった。

また、オバマ政権自らの自然エネルギー支援策も功を奏し、2009年にはドイツを拔いて世界最大の風力発電大国となった。

風力発電の雇用者数が石炭の雇用者を上回るなど、着実に成果をあげている。

「スマートグリッド」も、オバマ政権がグリーンーニューディールのもう。つの柱として提唱し、今やグローバルなうねりを産出している。

この「賢い送電網」の構想に、シリコンバレーを中心とするアメリカのIT業界の人・モノ・カネ・技術が、こぞって乗り出している。

その象徴が、「自然エネルギーを石炭火力よりも安くすること」を目標にしているグーグルが、2010年2月に電力事業の認可を得たことだろう。

今やアメリカが自然エネルギー大国として、世界を牽引しつつあるのだ。

存在感を増す新興国

自然エネルギーを巡る地殻変動が起きている。

いわゆる新興国が、自然エネルギーの市場、産業、金融、国際政治を先導していることだ(表3)。

もはや従来の先進国・途上国という二分法で軽んじることはできない。

2010年、世界で最も風力発電が増えたのは中国だ。1900万kWが1年で増えた。

今や累積でもアメリカを拔いて世界1位となった。

太陽光発電でも、2009年、世界で1000万kWを超えた生産量の4割を中国が占めた。

中国は、これだけの成果を、わずか5年で成し遂げたのである。

2005年に、自然エネルギー国際会議(北京、BIREC2005)を招致し、そこで「自然エネルギー促進法」の導入を宣言したことがすべての始りだ。

ブラジルは、70年代の石油危機以来、豊富なサトウキビ生産を活用したアルコール燃料を普及させてきた。

しかし、2002年にどのようなアルコール濃度の燃料でも走らせることのできるフレックス燃料自動車が開発されてから、普及に拍車がかかった。

今や、アメリカと並ぶ「バイオ燃料大国」だ。アメリカのバイオ燃料がトウモロコシ原料が主体で、食糧生産との対立や二酸化炭素削減効果に疑問があるのに対して、ブラジルのバイオ燃料はいずれも問題がないことが立証されている。

そしてインドは、90年代から風力発電の普及に力を入れてきたが、2006年には自然エネルギー省を設置し、風力発電の普及で中国に次ぐ勢いだ。 |

|

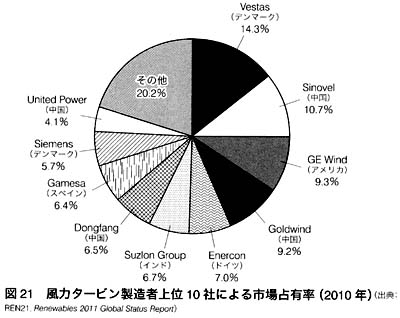

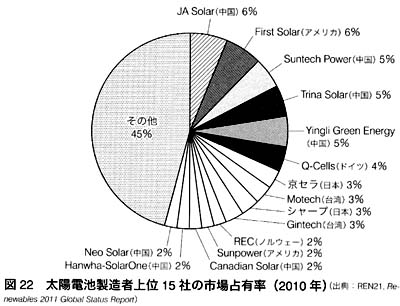

さらに、いずれの新興国でも、グローバルなベンチャー資金や公開株式市場からの資金調達を受けながら、グローバル新興企業が次々に誕生し、成長していることも見逃せない (図21、22)。

中国のサンテックパワー社(太陽光)、ブラジルのペトロブラス社(バイオ燃料)、インドのスズロン社(風力発電)などが代表例だ。

日本の存在感が霞みつつあるのは、中国のGDPが日木を追い越すという「金額面」だけではない。

むしろ、こうした新興国が21世紀産業の創出で市場や産業における存在感と国際政治的なリーダーシップを発揮しているという事実にこそ由来するのではないか。

日本は自然エネルギー後進国

日本は、エネルギー自給率がわずか4%ときわめて脆弱な国だ。

温室効果ガスも1990年比で9%増(2007年)で、京都議定書で約束した6%削減を大幅に超過している。

原子力発電は、東日本大震災以前から、全般に老朽化が進み、相次ぐ事故・トラブルなどで稼働が低迷する一方、社会的令息が不十分なため、新設・増設も思うように進んでいなかった。

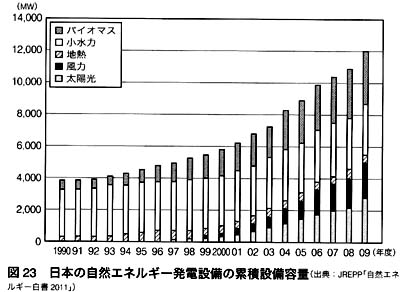

そうした日本にとって自然エネルギーは最も重視されるべきエネルギーであるにもかかわらず、世界でわずか1%の市場規模という状況だ(図23)。

唯一世界を牽引してきた太陽光発電市場も、ちょうど欧州やアメリカなどで爆発的な市場拡大が始まった2005年に、日本では逆に補助金を打切った。 |

|

それ以降、日本は市場が縮小する、世界唯一の国となってしまった。

風力発電は、電力会社が安定供給を心配するあまり、事実上、風力発電を締出してきた結果、市場が低迷を続け、縮小の一途を辿っている。

バイオマス、地熱、小水力など、その他のエネルギーも大同小異だ。

自然エネルギーは、温暖化対策としても、エネルギー対策としても、中心的な役割を果たすことが明らかになっている。

そればかりか、21世紀に出現した新成長産業であり、地域活性化にも貢献するものだ。

しかし、小規模分散型であることが既存のエネルギー産業を脅かし、地域分権であることが中央のエネルギー政策権益を脅かすがゆえに、こうした国益に反するサボタージュが、国(官僚)と電力会社の共犯関係で行われてきたのである。

こうした日本の状況を打開する方策については、第四章で解説する。

top

****************************************

|