|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@��

��l�́@���{�̃G�l���M�[����̉ۑ�

1 ���G�l���M�[����̘c�݂Ǝ��s top

�@�@�@�@�@�@���E�̕ω��ɔw�����������{

�@��O�͂Ō����ʂ�A���E�Ŏ��R�G�l���M�[�𒌂Ƃ�����G�l���M�[����̋}���ȕω����N���Ă���B�Ƃ��낪���{�́A�ЂƂ�w���������܂܁A�G�l���M�[�]���Ɏ��s���Ă����B�Љ�\���ɎO�̍����I�Ȗ�������Ă��邩�炾�B

�@���ɁA�G�l���M�[�Y�ƁA�Ȃ����d�͎Y�Ƃ��A���Ɍ`�����ꂽ�n��Ɛ�̐��Ɣ��d�E���d�E�z�d�̐��������i�@�\�̓Ɛ�j���A�����܂Ŏ�����ς��Ȃ��̐����ێ����Ă���A���̒��ŁA�G�l���M�[���c����o�ώY�ƏȁA�����āu�L���ҁv��G�l���M�[���Ǝ҂ȂǁA�G�l���M�[����Ɋւ�����ꂽ�W�҂���Ȃ���I�Ȑ���R�~���j�e�B���`�����A���{�̃G�l���M�[����`������Ɛ肵�Ă������Ƃ�����B

�@���ɁA���̐���R�~���j�e�B�́A��K�͏W���^�Ńg�b�v�_�E���̉��l�ς����L���A���q�͔��d��ΒY�Η͔��d�Ȃǂɉߏ�X���锽�ʁA���K�͕��U�^�̎��R�G�l���M�[���ُ�Ɍy�����A�u�����v�ɋN���Ă���ω�����ڂ�w���Ă����B

�@����́A�Љ�\���Ƃ��āA�����đ����m�푈�Ŏ���̕ω������悤�Ƃ����u��͋��C��`�v�ɌŎ����������{�C�R�ɑ������Ă���B

�@��O�ɁA���̐���R�~���j�e�B���A���E���ɍL�����Ă���u�����m�v�̃l�b�g���[�N����ؗ����ꂽ�܂܁A�������E�������̎p���ŁA�Â������u�����̋�C�v�ɌŎ����Ă��邱�Ƃ��B

�@���R�G�l���M�[�����ۓI�ɐ��i���Ă��������I�ȗ���́A2002�N�̃��n�l�X�u���O�T�~�b�g�ŕ\����ɓo�ꂵ���B�����\�ȊJ������̉����邽�߂́u���l�ڕW�ƔN���v�̍��ӂ��߂������T�~�b�g�ŁA���R�G�l���M�[�͐����I�ȏœ_�ƂȂ����B

�@���������ł̍��ӂ��߂������B�A�r�㍑�A���m�f�n�ɑ��āA��������ۂ���A�����J�A���{�A�I�[�X�g�����A�A�n�o�d�b�Ƃœ�ɉ����A���ǁA���ӂł��Ȃ��܂܂ɃT�~�b�g�͎U����B�����̓��{���{�����̎p�����т����̂��A�G�l���M�[�����A���Ȃ킿�o�Y�Ȏ哱�ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@���̎��A�U��郈�n�l�X�u���O�T�~�b�g�̂��̏�ʼn��B�A���́u���n�l�X�u���O���R�G�l���M�[�A���v�i�i�q�d�b�j���Ăт����A����Ɍĉ�����`�ŃV�����[�_�[�E�h�C�c���i�����j��2004�N�̎��R�G�l���M�[���ۉ�c�̎�Â�����̂ł���B

�@���ꂪ���̌�A���R�G�l���M�[2004���ۉ�c�i�{���A2004�N6���j�A�q�d�m21�l�b�g���[�N�i21���I�̂��߂̍Đ��\�G�l���M�[����l�b�g���[�N�j�̔����i2004�N�j�A���R�G�l���M�[2005���ۉ�c�i�k���A2005�N11���j�A���R�G�l���M�[2008���ۉ�c�i���V���g���A2008�N3���j�A�Ƃ�������ɂȂ����Ă����B

�@����A�C�M���X�����n�l�X�u���O�T�~�b�g�̑O����A�q�d�d�d�o�i���R�G�l���M�[�E�G�l���M�[�������p�[�g�i�[�V�b�v�j�Ƃ����l�b�g���[�N�̗��グ��i�߂Ă����B

�@�������āA�����ʂ萭���哱�Ŏ��R�G�l���M�[�w�̑傫�ȗ��ꂪ���܂�Ă������E�ɑ��āA�����哱���������{���{�́A�Ɖp�哱���ꂼ��̓�̍��ۉ�c�ɎQ���͂������̂̑��݊��͂Ȃ��A��̗���̂ǂ���ɂ���̓I�Ɋւ���Ă��炸�A���R�G�l���M�[�̍��ې����I�ȃl�b�g���[�N����Ǘ����Ă���B

�@�����}��������ɂ́A�h�C�c�E�n�C���Q���_���i2007�N6���j�ŊJ�Â��ꂽ�f8�Ɍ����āA���{�����i�����j���p�ӂ����u��������50�v�ɂ́A�ȃG�l���M�[�ƌ��q�͂̕����͂��邪�A���R�i�V�j�G�l���M�[�Ƃ����������o�Ă��Ȃ������B

�@����ɐ旧�u21���I�������헪�v�ł��A�o�C�I�}�X�⑾�z���ȂnjʋZ�p�͎�グ���Ă��邪�A����Ƃ��Đ^���ʂ��玩�R�G�l���M�[�Ɏ�g�ލ\���͂Ȃ������B

�@������A�鏑���̈�p���߂�G�l���M�[�����i�o�Y�ȁj�̎d���݂ł���B

�@2006�N5���Ɍo�Y�Ȃ����\�����u���ƃG�l���M�[�헪�v�ł��A������ȃG�l�Ȃǂ̒������̐��l�ڕW���������Ȃ�����A���R�G�l���M�[�Ɋւ��鐔�l�ڕW�͌�������Ȃ��B

�@�G�l���M�[�̐Ǝ�ȓ��{�ɂƂ��āA���R�G�l���M�[�́A����o�ρE�Y�Ƃɂ����Ă����łȂ��A�G�l���M�[���S�ۏ��n��̊������ȂǁA�����ʂɃ����b�g�̂���ŏd�v�ȁu����v�ł���B

�@�ɂ�������炸�A���{�͂��̂悤�Ɏ��R�G�l���M�[���ُ�Ɍy�����Ă����B

�@���̖��d�s�v�c�Ȃ˂���̔w�i�����Ă݂悤�B

�@�@�@�@�@�@���R�G�l���M�[�s��̎O��ߌ�

�@���{�̎��R�G�l���M�[�s��ɂ͗��j�I�ɏ��Ȃ��Ƃ��O�̔ߌ�������A����̎��s���J�Ԃ���Ă����B

�@�E���z�M�̔ߌ�

�@���̔ߌ��́A���z�M�������p���B80�N�㏉���̑�Ζ��V���b�N�̒���Ɉ��u�[���ƂȂ������z�M������s��́A���̌�A�Ζ����i�̒ᗎ�ƂƂ��ɕ��A�����ł́A�V�K�ݒu�������P�����̕��������ƂȂ��Ă���B

�@�K��̔��̃g���u���Ȃǂ������̗v�������邪�A�\���I�Ȗ��́A���{�̃G�l���M�[����Ɂu���M����v�A���Ȃ킿�g�[�⋋���Ȃǂ̒ቷ�M���p�Ƃ����\�����Ȃ��A�d�C���Ɩ@�A�K�X���Ɩ@�A�Ζ��Ɩ@�Ȃǎ��Ɩ@�����S�ł��邽�߁A�d�́A�K�X�A�Ζ��̊e�ƊE�ɂ�鑐�����ƂȂ��Ă����B

�@�E���Ԃ̔ߌ�

�@���̔ߌ��́A���͔��d�ł���B���{�̕��͔��d�s��́A��̎����ɕ����邱�Ƃ��ł���B

�@�܂��A�d�͉�Ђ�1992�N�ɊJ�n�����A�d�C�����Ɠ������i�ł̕��͔��d����̓d�C�̍w���ɂ���āA�s�ꂪ���������B

�@���̌�A1998�N�ɓd�͉�Ђ́A�w�����i�������������ɍw���_����Ԃ�15�`17�N�ɉ������鎩��I�ȑ[�u�����\���A���ꂪ�\���������{�ɕ��͔��d�̕��y�������炵���B

�@����ɍQ�Ă��d�͉�Ђ́A�u���͔��d���n���ɉe��������v�Ƃ������R�������ɂ��āA�k�C���d�͂���n�߂ɕ��͔��d�̎��呍�ʋK����݂����B

�@����œ��{�̕��͔��d�s��͏k���ւƓ]�����B

�@�E���z���̔ߌ�

�@�����āA���{�̑��z�����d�s�ꂪ��O�̔ߌ��ƂȂ�Ƃ��낾�������A���O��2008�N7���̂f8����T�~�b�g��2009�N9���̐������ɋ~��ꂽ�B

�@2005�N�x�������č��̕⏕�����ł����A���ނ������{�ŁA���z�����d�E�s�ꂪ�⍞�ݎn�߂����A�o�Y�Ȃ̎p���]���ŕ⏕��������]��d�͔��搧�x�Ȃǂ��������ꂽ���ʁA�s�����̈����O�ŋ~��ꂽ�B

�@�@�@�@�@�@���R�G�l���M�[����芪���u�l�ʑ^�́v

�@���{�ł́A�����J���ƕ⏕���ŕ��y����Ƃ����������v�����݂��A������������łȂ����f�B�A��n�������́A��ʎs���Ɏ����܂ŁA���L��������B

�@�J�l��^����Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ƃ����A�e�G�ŁA���炩�Ɏ����Ɋ�Â��Ȃ��u�_�b�v�Ȃ̂����A���ꂪ���܂��ɒʗp���Ă���Ƃ���ɁA���̍��̊��G�l���M�[����́u���̒Ⴓ�v������B

�@���R�G�l���M�[�́A�����J���ƕ⏕�������ł͕��y���Ȃ��B

�@�ނ���L�Q�ł��炠��B���R�G�l���M�[�̕��y�ɂ́A�s��Ƃ����u�y�U�v�𐮂��Ă��K�v������B

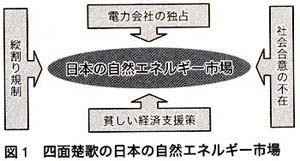

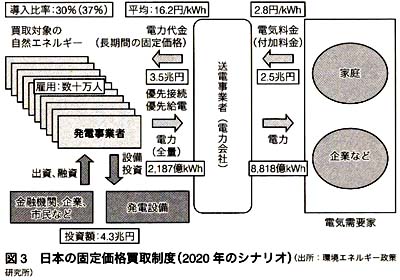

�@�����������_����d�͕���œ��{�̎��R�G�l���M�[���u����Ă��錻��������Ε����ʂ�l�ʑ^�̂��i�}1�j�B |

|

�@�E���̃J�x�\�\�n�����o�ώx����

�@�o�ώx����Ƃ������̃J�x�́A����܂ł̌Œ艿�i���搧�x�����̎��s�ɏے�����Ă���B

�@���{�̎��R�G�l���M�[�ɑ���o�ώx����́A���܂��ɏ��������̕⏕������̂����A����͔�����Ŏs���c�߂��ɁA���{�̍����x�o�Ƃ����u�ɂ݁v�Ƒ���ȍs���R�X�g��������B

�@2011�N�ɐ��������Œ艿�i���搧�x�̐��k�Ȑ��x�v���K�v�Ƃ���Ă���B

�@�E���̃J�x�\�\�d�͉�Ђɂ��Ɛ�

�@�d�͉�Ђɂ�镗�͔��d�ɑ��鑍�ʋK���́A���{�̎��R�G�l���M�[�y���̏ے����B���͔��d�ɂ��n���ւ̉e���́A����ł͎����I�ɖ����ł���ɂ�������炸�A�d�͉�Ђ��Ƃɑ��ʋK����݂��Ă����B

�@��B�d�͂́A2008�N��15��kW�̘g��݂������A������190��kW���̉��傪����A��13�{�̒��I�ƂȂ����B

�E��O�̃J�x�\�\�c����K��

�@���{�̎��R�G�l���M�[���y�̑�O�̃J�ׂ́A�����ւ̏Ȓ���n�������̂ɂ�����[���ȁu�c����v���B���Ƃ��Ε��͔��d���ɑ��āA2008�N����������z��@�ɂ���āA���E�ŗB��A�ʂɌ������ϐk�v���ۂ���邱�ƂɂȂ����B

�@����́u�S���҂̂�������~�X�v���^���炵�����A����ɉ��߂���C�z�͂Ȃ��B

�@���̂�����ŁA���N�ȍ~�̕��͔��d�s��͈�C�ɗ₦���B

�@���̑��A���������R�����K���A�_�n�K���A�X�ыK���ȂǁA�l�X�ȏc����K�������G�ɗ��݂����A���ꂼ�ꂪ�d���I���P�ړI�I�ɓK�p����āA���R�G�l���M�[�s��̏�Q�ƂȂ��Ă���B

�E��l�̃J�x�\�\�n��Љ�ł̍���

�@���͔��d�ɂ́u�Љ�I�Ȕᔻ�v�̐����傫���Ȃ��Ă����B

�@���ւ̉e���i�o�[�h�X�g���C�N�j�A����g�A�����Či�ς��O��e�[�}�ł���B

�@�������A���������NJςƃo�����X���������c�_�ł���B

�@�o�[�h�X�g���C�N�́A���X�N�̑S�̍\���𑨂��A�܂��A�������l���S�̂��猩���o�[�h�X�g���C�N���Ɛl�ނ̃G�l���M�[���p�����S�̂ɗ^���Ă���e���Ƃ��l�����āA��փG�l���M�[�Ƃ��Ă̕��͔��d�̕K�v���Ƃ̃o�����X��T�d�ɍl����K�v������B

�@����g��i�ϖ����A�f���}�[�N�̂悤�ɁA���͔��d�ɑ���y�n���p�敪�����m�ɂ���Ă���A���O�ɉ���ł���Ǝv����B

�@����������������邽�߂ɂ́A���R�G�l���M�[���Ƃɑ���n��̃I�[�i�[�V�b�v�i���Ƃ̏��L��t�@�C�i���X�ʂł̒n��Q���j�𑣐i���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B

�@���߈ȍ~�A���{�����c���Ă������������G�l���M�[����̉ۑ�ɂ��ċ�̓I�ɘ_����B

2 �Œ艿�i���搧�x�����鍬�� top

�@�����{��k�Ђ�������������2011�N3��11���̌ߑO���ɁA����}�����I���Ōf���Ă����u�Œ艿�i���搧�x�v�̖@�Ă��t�c���肳�ꂽ�B

�@����͗��j�̋��R�Ƃ����͂��Ȃ��B

�@�����āA7��14������̏O�c�@�A�Q�c�@�ł̐R�c���o��8��26���ɍĐ��\�G�l���M�[����@�i�d�C���Ǝ҂ɂ��Đ��\�G�l���M�[�d�C�̒��B�Ɋւ�����ʑ[�u�@�āj�����������B

�@�����ł́A���̖@�������܂ł̕ϑJ�߂Ă݂����B

�@�@�@�@�@�@�q�o�r�@�����鐭���g���E�}

�@�����̎��R�G�l���M�[�̎x�����x�ōł��d�v�ȓd�͂̔����́A��{�I�ɓd�͉�Ђ̎���I�ȍٗʂŌ��߂��Ă����B

�@���{�����E�ɐ�삯�āu���������v�Ǝ������鑾�z�����d�̕��y�Ɋւ��Ă��A1992�N�ɓd�͉�Ђ�����I�Ɍ��\�����u�]��d�͔��惁�j���[�v���x�����x�̃x�[�X�ƂȂ�A������1994�N����̉ƒ�p���z�����d�ɑ��鍑�̎���������⏕�������܂��āA�����s�ꂪ�ł������������̂ŁA����u�����I���R�v�̎Y���ł������B

�@�����ɕM�Ҏ��g���ւ�邩�����ŁA�h�C�c�^�̌Œ艿�i���搧�x���x�[�X�Ƃ������R�G�l���M�[���i�@�̋c�����@���߂������}�h�̋c���A�����a�����A2001�N�ɂ́u���̌Œ艿�i���搧�x�v���c�����@���ꐬ�����O�܂ł������B

�@����Ɋ�@�����������o�Y�ȂƓd�͉�Ђ͋��͂��ċc���A���������A�@�Ă̐�����j�~�����B

�@�����Ɍo�Y�ȐV�G�l���M�[���́A�d�͉�Ђƌo�Y�ȓ�����������A�u�d�C���Ǝ҂ɂ��V�G�l���M�[���̗��p�Ɋւ�����ʑ[�u�@�v�A������q�o�r�@�i�Œ�g���x�j�̐���������������B

�@���x�v�Ɋւ��Č��_��s�����ǂ��납�A�ڍׂ͐R�c������i�����j����ˑR�Ɍ��\����A�������ŗD�悵�Đّ����d�͉�Ђ̗v�����ۓۂ݂������߂ɁA���_�����������B

�@�ő�̖��́A�ڕW�l��2010�N��1�E35���i�J�n����2002�N��0�E4���j�Ƃ��܂�ɏ������������Ƃ��낤�B

�@�����O�ł͍����d�͉�ЂƂ̋��c�ƍ��ӁA�������ł͓��t�@���ǂ⎑���G�l���M�[���{���̓d�J�K�X���Ƃ̍��ӂȂǁA2002�N�̂q�o�r�@�̐����͌o�Y�ȐV�G�l���M�[���ɂƂ��āA��厖�Ƃł������B

�@���̌��ʁA�o�Y�ȓ��ł͌Œ艿�i���搧�x�⎩�R�G�l���M�[�Ƃ������t����ɂȂ��Ă����B

�@����ǂ��납�A���ŋ߂܂Łu���{���i���q�͂�������j���R�G�l���M�[�͕s�v���v�Ɠf���̂Ă�悤�Ɍ��������G�l���M�[�������������قǁA���R�G�l���M�[�͗������A�o�Y�Ȃ�d�͉�Ђɑ傫�ȁu�����g���E�}�v���c�����B

�@�@�@�@�@�@�Œ艿�i���搧�x�����鋶��

�@���̌�A�����}�����̏I�ՂŁu�Œ艿�i���搧�x�v���˔@���サ���B

�@2009�N2��10���ɂ́A����b�̎���@�ւł��钆�����R�c��ŁA���Ȃ������Ɍ������Ă����������Œ艿�i���搧�x�𐄏�������s��ꂽ�B

�@����Ɍĉ����邩�̂悤�ɁA�����}���g�����{�����瑾�z�����d�݂̂ɌŒ艿�i���搧�x������f�Ă����{�o�ϐV���ɕ����i2��14���j�A����}���܂��S�ʁE�S��ނ�ΏۂƂ���Œ艿�i���搧�x�̑f�Ă��������Ă����B

�@�����������ŁA���N2��24���ɓ�K�r���o�Y��b�i�����j���˔@�A�o�Y�ȔŌŒ艿�i�������x�̓������L�҉�Ŕ��\�����B

�@�o�Y�Ȃ́A�Œ艿�i���搧�x�ɑ��āA�O�q�̌o�܂��甽���Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�o�Y�ȓ����ɍ������u�����g���E�}�v�āA�˔@�A���瓱�����邱�Ƃ�錾�����̂ł���B

�@���z�����d�݂̂�ΏۂɁA���̗]��d�͕�����2�{�̉��i��10�N�Ԕ����Ƃ������̂ŁA�قڎ����}�f�Ăɉ��������̂ł��������A�⏕���ȂNJ����̎{����W�߂�ȂǁA�K�������\���Ȍ������o�����̂ł͂Ȃ������B

�@�o�Y�ȔŌŒ艿�i���搧�x�́A��}�����g�b�v���x���Ői�߂��Ă������߁A��25���ɊJ�Â��ꂽ�V�G�l���M�[����ł́A�Q���ɐ��Ƃ���Ɉ٘_�����������B

�@�Ƃ����̂��A�킸�����N�O�̂f8����T�~�b�g�̒��O2008�N6���ɁA������́A�킴�킴�u�ً}�v�Ƒ肵�āA�Œ艿�i���搧�x��ے肷�钆�ԓ��\���s���Ă������炾�B

�@�o�Y�Ȃ̂��������^�ςɂ́A�傫����̗��R������ƍl������B

�@���ɁA�u����̎��s�v���͂�����ƌ��ʂɕ\��A�o�Y�Ȃ��w�ɕ��͑ウ���Ȃ��Ȃ������Ƃ��B

�u���{�̂��ƌ|�v�Ƃ��āA���R�G�l���M�[�̒��ŗB�ꐢ�E�̃g�b�v�����i�[���������z�����d���A2004�N�Ƀh�C�c�ɐݒu�ʂŒǂ�������Ĉȗ��A2008�N�ɂ͐ݒu�ʂŐ��E6�ʂɓ]���A���ӂƂ��鐶�Y�ł��V���[�v�����E4�ʂɓ]������Ƃ����A�Ռ��̃f�[�^�����炩�ƂȂ��Ă����B

�@���́A�o�Y�Ȃ��G�l���M�[����̎哱�����ێ����邱�Ƃ��ŗD�悵�����Ƃ��B

�@2008�N�̓���T�~�b�g���_�@�Ƃ��āA���f�B�A�␢�_�Ŏ��R�G�l���M�[�����҂��鐺�����܂�A�����}�A�����}�A����}�A�Ж��}�A���Y�}�A����ɂ͊��Ȃł����R�G�l���M�[����̐��x�����}���ɐi���ƂŁA�G�l���M�[����̎哱���̈ێ��Ɍ��O���������o�Y�Ȃ���@�Ǘ��ɓ������B

�@��O�ɁA�O���[���E�j���[�f�B�[���́u�^�}�v���m�ۂ��邽�߂��B

�@�O���[���E�j���[�f�B�[�������Ȃƌo�Y�Ȃ̏ȉv�����ƂȂ������߁A�o�Y�ȂƂ��Ă͎��R�G�l���M�[�Ƃ����ł��L�]�ȃ^�}���m�ۂ��Ă������������̂��B

�@�܂�o�Y�Ȃ́A����́u�����g���E�}�v����z���ČŒ艿�i���搧�x���ۓۂ݂��邱�ƂŁA�G�l���M�[����̎哱����D�悵�悤�ƍl�����̂ł���B

�@����̒��g�́A�Ăсu������v�ł��������̂ɂ����Ȃ��B

�@����͗��Ԃ��Č����A�o�Y�Ȃ������ɐ���̓�������m�����A�ȉv���d�����Ă��邩�ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�����哱�����͑���

�@���̊ԁA�o�Y�Ȃł́A2009�N7��2���ɐ��������u�G�l���M�[�������x���@�v�̌��ŁA���������̍ٗʂ◧�@�ł��郉�X�g�`�����X�Ƃ��āA�Ō�́u�d���݁v�ɂ������Ă����B

�@�^�Ă̑��I���̍Œ��ɁA�u���z�����d�̗]��d�͔��搧�x�v�̐��x���ɉċx�ݕԏ�Ŏ�肩����A���I���̗���8��31���ɁA��K�o�Y��b�i�����j�̖��O�Ō��z�����̂��B

�@�V�������o�Y�Ȃɏ捞��ł���O�ɁA���������̍ٗʂ̌��Łu���z�����d�̗]��d�͔��搧�x�v�����z����Ƃ���܂ł͂���Ă��܂����Ɠ˂��������̂��B

�@�����Đ�����オ�N���A�u������������̒E�p�v�����X�ƌf���閯��}�𒆐S�Ƃ���V�������a�����A�����ւ͐Â܂肩�������B

�@�o�Y�ȓ��������Ε��S��Ԃ̕��͋C���������B�Ƃ��낪�ŏ��̊t���l���ŁA�o�Y�Ȃɋ߂������O�����w������Ĉȍ~�A���ׂāu���������v�ɋt�߂肷������ɓ����Ă������B

�@���Ƃ��A����}�����I���Ōf���Ă����u�S�ʔ��搧�x�v�Ƃ́A�����}�����Ői�߂�ꂽ�u�]�蔃�搧�x�v�̑ΈĂƂ��ė���ꂽ���̂��B

�@�������O�q�̒ʂ�A�����}�Ƃ��������A�u�����哱�v�̏ے��̂悤�Ȗ@�Ăł��������B

�@�������Łu�����哱�v���f����A���������a�������̂ł��邩��A�}�j�t�F�X�g�Ōf�����ΈĂł����Ɋ����哱�@�Ăł��������u�S�ʔ��搧�x�v�́A�{�s���ł���2009�N11��1���̑O�ɁA���Ȃ��Ƃ���������͍����~�߂�ׂ��ł������B

�@���N���x�x�点�āA���ʂȏ����⏕�����J�b�g���A���{�i�I�ɕ��y�����鐧�x�Ɍ��������ԓI�ȗ]�T�͏\���ɂ������B

�@�Ƃ��낪���R�����i�����j�́A�Ж��}�ȂLjꕔ�̐\������͂��������̂́A���̊����哱����̎{�s��ٔF���Ă��܂����B

�@����Ōo�Y�Ȃ̊����哱�����͈�C�ɑ��𐁂��Ԃ����B

�@�Œ艿�i���搧�x�����́A�d�͉�Ђ�o�ϊE����s�]�̖���}�́u25���팸�v���g������̒��ŁA�o�Y�Ȏ哱�Ői�߂��Ă��鐭��ł���B

�@���R�G�l���M�[�������A���Ɂu�Œ艿�i���x�v�ɔ����Ă���o�Y�Ȃ��A�u�G�l���M�[���v�v����邽�߂ɑS�ʔ��搧�x���͂����o�܂����邽�߂��B

�@���̂��߁A�o�Y�Ȃ̐i�߂�S�ʔ��搧�x�ɂ́A�����D�ق̗v�f���������B

�@�@�@�@�@�@�@�u�S�ʔ��搧�x�v�̐����I�Șc��

�@�o�Y�Ȃ̐i�߂Ă����S�ʔ��搧�x�ɂ́A�������̘c�݂�����B

�@���ɁA�{�i�I�ȕ��y��ڎw���Ă���Ƃ͎v�����A�Ӑ}�I�ȗ}���������邱�Ƃ��B

�@�n����p���ُ�ɍ��߂ɐώZ�������ŁA���R�G�l���M�[�̃R�X�g�ቺ�����܂�D�荞�܂Ȃ����߁A���R�G�l���M�[�����y����A���R�X�g�E�����S�ƂȂ�V�i���I�ƂȂ�B

�@���ɁA���ʂ��鐧�x�E�����I�ȏ�ǂJ�ɕR�����Ă����̂ł͂Ȃ��A�i�C�[�u�i�f�p�j�ȁu�Z�p��`�v�ɑ���X�����B

�@���Ƃ��Α��d�n���̊��p�́A���R�G�l���M�[���y�̍ő�̌�������B

�@���̂��߁A�D��ڑ��ȂǑ��d���̗��p���[�����߁A���d�n���S�̂ł̕ϓ��z���̎d�g�݂Â��肪�d�v�����A���{�ł́A�u�~�d�r�v�̂悤�ȋɒ[�ɍ��R�X�g�E���I�Ȑݔ��ł̑Ή���O��Ƃ��A�ŋ߂ł́u�X�}�[�g�O���b�h�v�̂悤�ȊJ���i�K�̋Z�p�̊��p���������O��Ƃ����ȂǁA�Z�p�����摖��X���ɂ���B

�@��O�ɁA�u�����s���`�v���U������邱�Ƃ��B���承�i�Ɋւ��āA���E�I�ɂ́u�R�X�g�x�[�X�v�i���ꂼ��̎��R�G�l���M�[�̕W���R�X�g���x�[�X�ɂ��āA���̎��ƍ̎Z���ƂȂ�悤���承�i��ݒ肷������j����{�ł���B

�@�����Ⴊ�L�x�ɂ���ق��A���i�ݒ�ɂ��Ă����@�_���m������Ă���B

�@�Ƃ��낪�A�o�Y�Ȃ̑S�ʔ��搧�x�́u�h���t�g�v�ɂ��A�قȂ��ނ̎��R�G�l���M�[�d�͂��ꗥ�̉��i�Ƃ���Ƃ��Ă���B

�@����́A�h�C�c��90�N��Ɍo�������̂Ɠ��l�Ȏ��s�ƂȂ�\���������A�����������i���ǂ̂悤�ɐݒ肷��̂��A���̕��@�_����߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂����A�o�Y�Ȃ͌Ŏ����Ă���B�\�ʏ�̗��R�́u�ł���R�X�g�ōő�̎��R�G�l���M�[�ʂ̕��y��}�邱�Ƃ��ł���v�Ƃ��Ă��邪�A�����I�ȃ��A���e�B�͈قȂ�B

�@���R�G�l���M�[�̕��y��}���������d�͉�Ђ̎v�f�ƁA�o�Y�ȓ��̎s�ꌴ����`�I�ȃC�f�I���M�[���n�����Y���Ȃ̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�u�����I���A���e�B�v�Ƃ������_�̏d�v��

�@�S�ʂɁA���{�̃G�l���M�[����́A�G�l���M�[�v�ʃ��f���I�ȕ��͂��ˏo���ďd����������A���̏��������⋫�E����������Â���u�����I���A���e�B�v��u���x����v���y������Ă����B

�@���Ƃ��ΑO�q�́u�q�o�r���x�v�́A�u�s�ꃁ�J�j�Y���ɂ���ĐV�G�l���M�[�������Ȃ�v�Ƃ����A���̗��Â����Ȃ��e�G�ȋc�_�ʼn�����ꂽ�B

�@�u�s��I�v�Ƃ����q�o�r���x���A���̖ڕW�l�́u�ɂ߂Đ����I�v�ɏ����Ȓl�ɗ��߂��A�������e�N�x�̖ڕW�E�Ώۓd���̎�ށE�ڕW�N���Ȃǂ̐��x�ڍׂ͂��������̋c�_��r���Ď������i�����j���挈�����B

�@�����肪������A�����̓d�͉��3�Ђ����Ȃ��Ƃ������I�Ŕ�ΏۂȎs��\���̎��Ԃ��l������Ȃ������B

�@���̌��ʁA���{�́u�q�o�r���x�v�́A���炩�Ȏ��s����ƂȂ����B

�@���̂悤�ɐ��x�v�̎��Ԃ́A�o�ύ����I�ł��Ȃ��A�܂��_���I�ł��n�c�����`�ł��Ȃ������B

�@�R�c��Ƃ����u�\�̕���v�Ō��킳���c�_�Ƃ͂قږ��W�ɁA�E������Ői�s�o�Y�ȂƋƊE��e�ȂƂ̒����A���ȂƓ��t�@���ǂƂ̒����A�����Čo�Y�ȓ��̎v�f�╔�NJԒ����Ȃǂɂ���ďڍׂ����܂��Ă������̂ł���B

�@�����v���Z�X�����ł͂Ȃ��B���R�G�l���M�[���Ƃ̘�y�́A�l�X�ȁu�����I���A���e�B�v�ɑj�܂�Ă���B

�@�d�͉�ЂƂ̔��d����n���A�n���c�ɂ�������E��ΏۂȌ����A���Z�@�ւ���̗Z����������ɂ߂錻���A���{�̕⏕�����s�̔��Ȍ����A���G�ɗ��܂肠�����c����e���ɂ��d���I�Ȋ�����`�ƍ��E�n�������̖�̞B����������Ȍ����̊g�U�̂��߂ɁA�\���Ƌ��c�ƌ������ʂĂ邩�����Ȃ��`�Ői��ł䂭�B

�@���������Œ艿�i���搧�x�ƌŒ�g���x�i�q�o�r�j�Ƃ̐����I���̍���ɂ���̂́A�ɂ߂Đ����I�ȉ��l�I������������Ă���B

�@�O�҂����R�G�l���M�[�̕��y�ɏœ_�����Ă������\����n�掩���̃{�g���A�b�v�I�ȉ��l��\�ۂ���̂ɑ��āA��҂͎s�ꌴ����`��g�b�v�_�E���ɂ��Ǘ��E�}���Ƃ������l��\�ۂ���B

�@���邢�́A�������E�g�b�v�_�E���E�����ʋ`��\�ۂ��鏉���⏕���A����ɂ͎��R�G�l���M�[�̎x�����x���̂�ے肷��u�Â��Y�Ǝ�`�v�⌴�q�͐M�Ȃǂ��w�i�ɂ���B

�@�������������I���A���e�B�Ɍ��Ă����̓I�Ȑ����_�c���d�˂Ȃ���A��������ؗ����ꂽ�u����̋�_�v�ł����Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@���R�G�l���M�[���y�̑���

�@�ߋ�10�N�ȏ�ɂ킽�邱�������ϑJ���o�āA2011�N8��26���A�Đ��\�G�l���M�[����@�����������B

�@�����̐��{�Ăɂ́A���承�i������ȂǂŖ��������������A�@�������O�̐R�c�A���ɏO�c�@�ł̋c�_�ɂ����āA�����̐��{�Ă���C���Ăɂ�����ߒ��Ŗ@�Ă̓��e�ɏd�v�ȉ��P������ꂽ�B

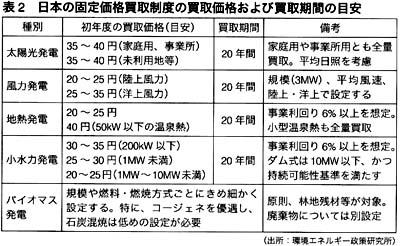

�@���̈�́A���d�̎�ނƐݒu�`�ԁA�K�͂ɉ������K�Ȕ��承�i���߂邱�Ƃł���B

�@���承�i�̋敪�ɂ��ẮA�����͉ƒ�p���z���E�Ɩ��p���z���A���d���Ɨp�̑��z���A���̑��̍Đ��\�G�l���M�[�i���́A�n�M�A�o�C�I�}�X�A�����́j�Ƃ����O�̋敪�݂̂ł���A�ɂ߂ĎG�Ȑ��x�v�ł������B

�@����A�@�Ă̏C�����Ȃ��ꂽ���ƂŁA�n��ɓK�������R�G�l���M�[��I�����A�e�n��Ŏ�̓I�ɐi�߂Ă����Ƃ���������������̂ƂȂ����B

�@�@����ɔ��承�i�̐ݒ�Ɋւ��ẮA����܂ł͌o�Y��b����ьo�Y�Ȃ̐R�c��݂̂��������錠����������ɂ��������A���承�i�����Z�肷���O�҈ψ����V���ɐݒu���邱�ƂƁA����⑼�Ȓ��̊֗^�����荞�܂ꂽ���Ƃ��d�v�ȓ_�ł���B

�@����ŁA�ۑ���c���Ă���B

�@�ƒ�p���z�����d�̔����ɂ��Ă͗]�蔃��̂܂܂ŋc�_���i��ł���B

�@����ɁA���d�Ԃւ̐ڑ��`���i�D��ڑ�����їD�拋�d�j�́u�����ȗ��R�v�Ɓu������v�Ƃ��������Ɉς˂��Ă���B

�@�@�Ă̑�4���ł͍Đ��\�G�l���M�[�̔��d���Ǝ҂���d�͉�Ђɔ���_��̒������������ꍇ�ɂ́A�u�����ȗ��R�v������ꍇ�������ċ���ł͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���B

�@���̈���A��5��2���́u�d�͂̈��苟���Ɏx��𗈂������ꂪ����ꍇ�v�͔��������ނ��Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B

�@�����̏����́A���R�G�l���M�[�̖{�i�I�ȕ��y�ɑ��ā@�ˑR�Ƃ��Č��O�ޗ��Ƃ��Ďc���Ă���B

�@�u������v�Ɓu�����ȗ��R�v�̒�`�ɂ��Ă͏ڍׂȋc�_�̒��Ŗ��炩�ɂ��Ă����K�v������B

�@����A���d�̎�ނ�ݒu�`�ԁE�K�͂��Ƃɔ��承�i�┃����Ԃ����肷��v���Z�X��d�Ԃւ̐ڑ��`���̗��s����������ƒ������A�{�i�I�Ȏ��R�G�l���M�[�̕��y�Ɏ����鐧�x�ƂȂ邩�����ɂ߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�{�i�I�Ɏ��R�G�l���M�[�y�����邽�߂ɂ͎���6�_���K�v�ł���B

�@�@�����I�ȓ����ڕW�̖�����2020�N��20���ȏ�

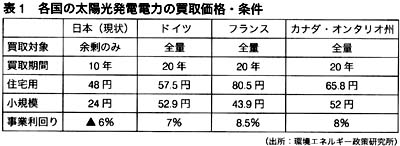

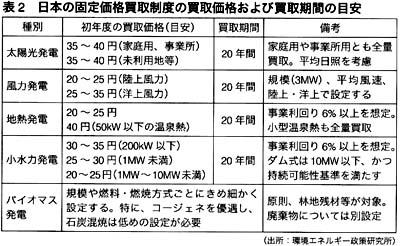

�@�A���d�̎�ނ�ݒu�`�ԁE�K�͂��Ƃ̔��承�i����є�����Ԃ̓K�Ȑݒ��i�\1�A2�j

�@�B���S��Ə������d�͑�����Y�Ƃ̏����J�ƏȃG�l�����ւ̐ؑւ� |

|

�@�C���R�G�l���M�[�ɂ�锭�d�ݔ��̑��d�Ԃւ̐ڑ��`���E�D�拋�d�̊m��

�@�D�֘A���x�Ƃ̒����i���������@�A����@�ȂNJ������x�Ǝ��R�G�l���M�[���y�Ƃ̒����A�]�[�j���O���j

�@�E�n��Љ�Ƃ̍��ӌ`����ӎv����ւ̎Q���A���Ǝ���i�I�[�i�[�V�b�v�j�ւ̎Q��Ȃǁ@�Œ艿�i���搧�x�̐����́A���ꂩ��̖{�i�I�Ȏ��R�G�l���M�[���y�̂��߂̑����ł���B

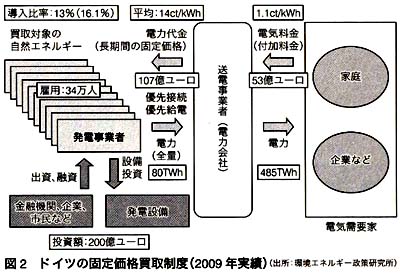

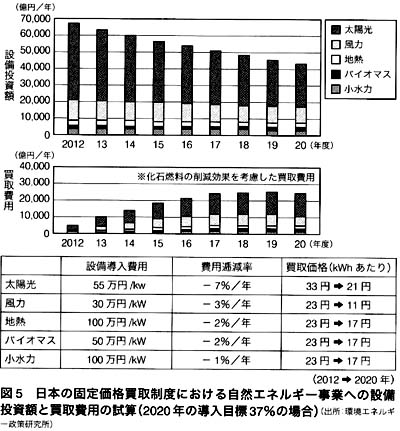

�@����A���R�G�l���M�[�̔���I�ȕ��y�Ƒ�_�ȃG�l���M�[�V�t�g��ڎw���Đ��k�Ȑ��x�v�����߂��Ă����i�}2�`5�j�B

3 ����ꂽ�d�͎s�� top

�@�@�@�@�@�ϓ��^�d���ł����Ȃ�

�@�d�͕���ł̎��R�G�l���M�[�̕��y�ł́A�d�͌n���Ƃ̘A�n�E�ڑ����d�v�Ȍ��������Ă���B

�@���̂Ȃ�A���R�G�l���M�[�̒��ōł��R�X�g��������A���y�̐擪�ɗ����Ă��镗�͔��d�A�����ď����I�ɍł��傫�ȉ\�������҂���鑾�z�����d�̗������A���R�����ɂ���Ď��X���X�Ɣ��d�ʂ��ς�u�ϓ��^�d���v�ł��邩�炾�B

�@�d�͂́A��{�I�ɔ��d���i�����j�Ə�����i���v�j����Ɉ�v�����Ă����K�v������B

�@���̂��ߏ]���́A����ʂ̕ϓ��ɍ��킹�Ĕ��d�ʂ����A���ɂ͗g�����d�Ȃǂ��g���Ď��������Ă����B

�@�����ɔ��d�ʂ��傫���ϓ����鎩�R�G�l���M�[�������Ă���ƁA�����͂���ɍ���ɂȂ�Ƃ����S�z���B |

|

�@���{�̓d�͉�Ђł́A�u�s����ȕ��͔��d�͈��苟���𗐂��v�Ƃ��āA�k�C���d�͂���ɁA���X�ƕ��͔��d�̓������݂��či���Ă����i�\3�j�B�@

�@���̏�A���̏��Ȃ������g���u���I�v���A���͔��d��d�͌n������ؗ����u���v�Ȃǂ̋�����J�Ԃ��A���͔��d��r�����Ă����B

�@�������A���{�̂悤�ɕ��͔��d�̊������Ⴂ�ƁA���̏o�͕ϓ��͓d�͌n���ߑ̂Ŏ����I�ɋz������邽�߁A�d�͌n���ւ̉e���͂قƂ�ǐ����Ȃ��B

|

|

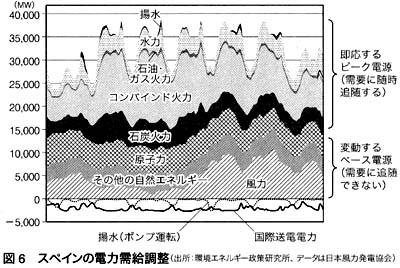

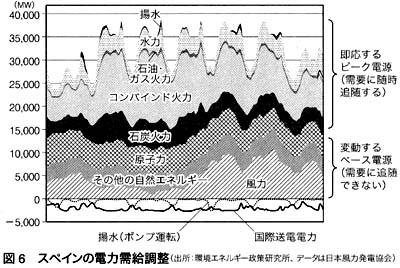

�@���Ƃ��A���B��1�ʂ̕��͔��d�ʂ��ւ�X�y�C���ł́A���͂₻�̑��̎��R�G�l���M�[�E���q�͂����v�ɒǐ��ł��Ȃ��u�ϓ�����x�[�X�d���v�Ƃ��A���́E�Η͂����v�ɒǐ��ł���u��������s�[�N�d���v�ƈʒu�Â��āA�n���S�̂ł̕ϓ����z�����Ă����i�}6�j�B

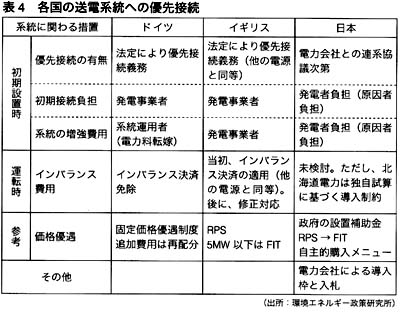

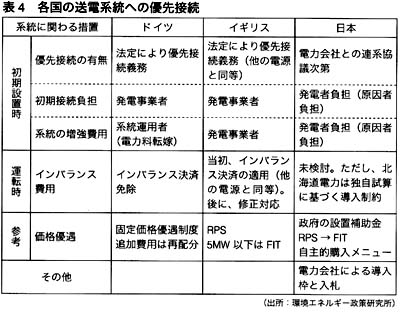

�@���B�Ȃǂł͓d�͌n���ɐڑ����Ȃ���u�s��ɎQ���v�ł����A���y�ł��Ȃ����Ƃ���A���d�n���Ɏ��R�G�l���M�[�𑼂̓d�������D�悵�Đڑ�����u�D��ڑ��v�̌�������������m������Ă����i�\4�j�B

�@�D��ڑ��Ƃ͈�ʂɁA����n��̑��d�n���ɑ��āA��O�҂̔��d���Ǝ҂�d�͋����҂����p���邱�Ƃɑ��āA�D���iPriority�j�������͊J���iOpen�j���邱�Ƃ��w���B

�@���B�ł́A���R�G�l���M�[�𑗓d�n���ɐڑ����邱�Ƃ�D�悷��ꍇ�Ɏg���邱�Ƃ��������߁gPriority Access�h�ƌĂ�A�A�����J�ł͎��R�G�l���M�[�Ɍ��炸�A������Ɨ����d���Ǝ҂ɑ��鑗�d�n���̊J���Ƃ����Ӗ���������gOpen Access�h�ƌĂ��B

�@����̓A�����J�ł́A1978�N�́u���v���ƋK���@�v�i�o�t�q�o�`�@�j�ɑk��A���B�ł̓h�C�c�́u�d�͋����@�v�i�d�e�k�A1990�N�j�A����щ��B�A���́u���R�G�l���M�[�w�߁v�i2001�^77�^�d�b�A2001�N�j�̒��ŁA�D��ڑ��Ƃ����l�������K�肳�ꂽ���Ƃɂ��B

�@�Ƃ��낪�A���{�ł͂������͔��z�͂Ȃ��A���苟�����D��ڑ���ނ��錾����ɂ���Ă����B

�@�������Ȃ���A�D��ڑ��͎s�ꋣ���̑O��ł���Ɠ����ɁA���͔��d�⑾�z�����d�̂悤�ȕϓ��^�̎��R�G�l���M�[�̕��y�ɂ����āA����I�ɏd�v�ȈӖ��������Ă��邱�Ƃ���A���̌�������{�ł��m�������x�����邱�Ƃ��K�v���B

�@�@�@�@�@�@�X�}�[�g�O���b�h���s��̃I�[�v������

�@�d�͕���ł̎��R�G�l���M�[���y�̂��߁A�d�v�Ȍ�������d�͌n���̏������Ƃ��āA�u�X�}�[�g�O���b�h�v�i�����d�͖ԁj�����҂���Ă���B

�@�X�}�[�g�O���b�h�́A�I�o�}�哝�̂̃O���[���E�j���[�e�B�[���\�Z�̒��Ŏ�グ���Ă��������ڂ���A���␢�E���Ńp�Y���I�ȃu�[���̗l����悵�Ă���B

�@�X�}�[�g�O���b�h�Ƃ́A���Z�p�i�h�s�j��X�}�[�g���[�^�[�i�����d�͌v�j��p���āA�ȃG�l���M�[�╪�U�^�d���A�o�b�e���[�Ȃǂ����������������s�����Ƃ��C���[�W����Ă���B

�@�₪�ẮA�I�[�v���ȓd�͎s��̏����������p���A���U�^�̎��R�G�l���M�[�U�^�̎��v�Ƃɋ�������u���z�d�͉�Ёv�ȂǁA�S���V�����d�̓T�[�r�X��d�͎s��ݏo���\�����߂Ă���B

�@���݁A�X�}�[�g�O���b�h�͎��R�G�l���M�[�̕��y�Ɍ������Ȃ��ƌ��`����Ă���B

�@���R�G�l���M�[���ʓ��������ۂ̏o�͕ϓ����A�ƒ�̓d�C�@���d�C�����Ԃ̒~�d�r���A���v���̃X�}�[�g�O���b�h�Œ������邱�Ƃ����҂���Ă��邩�炾�B

�@���̂��ߍ��́A�X�}�[�g�O���b�h�̊J�����؎��Ƃɋ��z�̗\�Z�����A�����͂��Ƃ��A�����͂ȂǂƂ��A�g�����J����i�߂悤�ƕ@�����r���B

�@�K�����������������ł͂Ȃ����A�J�����؎��Ƃ�������s���A���x��s�ꂪ�u������ɂȂ��Ă���́A���R�G�l���M�[�̕��y��X�}�[�g�O���b�h�̎��p���Ƃ����_�ăo�����X�������Ă���B

�@���R�G�l���M�[�̕��y�ɂ́A�X�}�[�g�O���b�h�̎��p���ȑO�ɁA�����̌n�����ő�����p���邽�߂́u�D��ڑ��v��^�p���[���̐������}���ł���B

�@����ɂ���ē��i�̌n�����������Ȃ��Ă��A�����Ȏ��R�G�l���M�[�𑝂₷���Ƃ��\���B

�@�X�}�[�g�O���b�h���\������Z�p��\�t�g�E�F�A�́A10�N�ȏ���O�����g�܂�Ă������̂��B

�@������Z�p�J���̏d�v���͘_��҂��Ȃ����A����ȏ�ɏd�v�Ȃ̂́A���{�̕����d�͎s����I�[�v���ɂ��邱�Ƃ��B

�@�����������x��s��̐������}���Ȃ�����A�����ł��V���ȁu�K���p�S�X�v�����ݏo����邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@���d���͌�����

�@�n�敪�U�^�̎��R�G�l���M�[�ɂƂ��āA���d���͍������H�Ɠ����悤�ɁA���p�҂��ׂĂɓ������J����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̂��߂ɂ��A�u�����d�����v���K�v�ł���B���̍����́A�u�K���ɘa�v��u���R���v�ł͂Ȃ��A���d���́g�������h�ɂ���B

�@���z�d�͕K���������c�ł���K�v�͂Ȃ��i�ނ��덑�c�łȂ������悢�j���A�g�����I�Ɂh�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����ɑ��āA���d�┄�d�͗�����Nj�����r�W�l�X�ł���B�u�����I�ȃT�[�r�X����鑶�݁v�Ɓu�c����Nj����鑶�݁v�́A���������ʂ̎�̂ł���ׂ����B

�@�u�d�C�肽���l�����z�d�����ꂼ��ɐݒu����v�Ƃ���������I��������邽�߂ɁA���{�ł��C�O�ł��A���Ă͈��K�͂̒n��Ɛ肪�F�߂�ꂽ�B

�@��̓d�͉�Ђ����̒n���Ɛ肵�A���d�E���d�E�z�d�܂ł���̂Ƃ��ċ������������u�����I�v���������炾�B

�@�����đ��z�d�̓Ɛ肪������Ă������R�́A�ЂƂ��ɋZ�p�I�Ȗ�肾�����B�������A�e�N�m���W�[�͏u���Ԃɔ��W�����B

�@����A���d�Ƒ��z�d�̎��Ǝ�̂��ؗ�����Ă��A�܂��Z�p�I�Ȗ��͋N����Ȃ��B

�@���苟���Ɋւ��Č����A�d�C�̎��v�Ƌ����Ƒ��d�Ɋւ��ĐӔC�����u�g�����X�~�b�V�����[�V�X�e���[�I�y���[�^�[�i�s�r�n�j�v�̐ݒu�͕s�����B

�@�d�C�̈��苟���Ɋւ��邠��������W������ł���B�s�r�n�́A���X���X�̓d�͎��������i�ɊǗ����邽�߁A�s�����Ƃ͈���𗼂����݂ƂȂ�B

�@����ŁA�d�͎���s��̑��݂��������Ȃ��B���݁A���{�ł͉��d�͎s��݂̂��^�c����Ă��邪�A����͌ʎ���ł��Ή��ł���B

�@�ނ���ł��厖�Ȃ̂́A�d�C�̉ߕs�������A���^�C���Ō��ς���u�C���o�����X�s��v�������́u���A���^�C���s��v�ł���B

�@���̎s�ꂪ������Ɛ��������A�d�͂̃s�[�N���ɂ͓d�͉��i���オ�邽�߁A���v��������������ʂ�����B

�@���{�ɂ��悻6000��kW������Ƃ���鎩�Ɣ��d�E���p�d������̋����𑝂₷�C���Z���e�B�u�ɂ��Ȃ�B

�@���������s��̗͂ŁA�d�͕s�����d�̃��X�N���m���ɒጸ�ł���B

�@�d�͎���s��̂�����Ɋւ��ẮA��̓I�ȉ^�p���܂߂āA���B����s���m����~�ς��Ă���B

�@���{�ł́A���܂��Ɂu���R�����ꂽ�璼���ɒ�d�v�Ƃ����e�G�ȋc�_���܂���ʂ��Ă��邪�A��d�Ɣ����d�����̋c�_�͐藣���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�S����̂̑��d��Ђ̐ݗ���

�@���݂̓d�͋����̐��́A���苟����S�ۂ�����ȑO�ɁA���Q�̕����傫���B

�@����̌������̂ŁA������̓d�͗Z�ʂ��킸���ɂP�O�O���ւ����Ȃ����Ƃ́A�N�̓��ɂ����炩�ɂȂ����B

�@�G���A�ʂɕ����ꂽ�d�͉�Ђ��ƂŁA�Ǔ��̑��z�d�Ԃ͏\��������قNJg�[����Ă��邪�A�G���A��œd�͂�Z�ʂ��邱�Ƃ͂���߂ē���̂ł���B

�@�ݔ��I�Ȍ��E�������ɁA��̓I�ȉ^�p������d�g�݂�s�ꂪ�قƂ�Ǒ��݂��Ȃ����炾�B

�@���̏���������B��̕���́A�g�S����́h�̑��d��Ђ���邱�Ƃ��B

�@���d�Ԃ̑S����̉��́A���R�G�l���M�[�̊g��ɂ��s�����B����A�Œ艿�i���搧�x�̎��{�ɂ����āA�k�C�����瓌�k�ɂ����Ă͕��͔��d��n�M���d�̗L�]�Ȓn�悾�B

�@�����Ŕ��d���ꂽ��ʂ̎��R�G�l���M�[�d�͂́A�����Ȃǂ̑�d�͎��v�n�ɑ����̐����s�������炾�B

�@�܂����͔��d�⑾�z�����d���ʂɌn���ɓ������鎞�ɁA�V�R�K�X�␅�͔��d�A�g�����d�Ȃǂ��t���Ɋ��p���Ď�����������K�v������B

�@���̓_�ɂ����Ă��A�S����̂Ŏ��������ł��鑗�d�Ԃ̑S����̉����]�܂����B

�@�����d�����́A���z�d�Ɣ��d��ؗ��������ł͕s�\���Ȃ̂ł���B�ؗ����������ŁA�S����̌^�ɂ��邱�Ƃ��]�܂����B

�@�@�@�@�@�@���g���̓�������

�@���d���̑S����̉��Ɍ����Č��O�����̂��A�����̎��g���̈Ⴂ�ł���B

�@�������A���_���猾���A����͐�ΓI�ȉۑ�ł͂Ȃ��B������͑傫�������B

�@��́A���Ԃ������Ď��g���ꂷ�邱�Ƃ��B

�@���̏ꍇ�A�ƒ�Ɋւ��ẮA�֓��Ɗ���]���Ă�������肪�Ȃ����Ƃ��疾�炩�Ȃ悤�ɁA������Ȃ��B

�@��莋�����͉̂ƒ���傫�ȍH��̃��[�^�[�n�ŁA����͌ʂɕ�����u����K�v������B

�@�ݔ��̓��ւ��������I�Ȃ̂��C���o�[�^�[�̕~�݂������̂��A�ϓd���P�ʂň��`�F�b�N��i�߂đΉ������������Ƃ��납��I�Z���Q�[���̂悤�ɕς��Ă��������B

�@��Ƃɖ�10�N������A����قǃR�X�g�͂�����Ȃ��������B�����ł���\���͂���B

�@������́A�����̎��g���͈قȂ�܂܁A���{���c�т��钼�����d�����i�g�u�c�b�j�A���Ȃ킿���{�Łu�X�[�p�[�O���b�h�v�����A�ǂ�Ȍ`�Ŕ��d���Ă������ɏ悹�Ă��܂����@���B

�@���ۂɁA�X�E�F�[�f���ɂ�600��kW��ʂ��������d�����w���̂悤�Ɋт���Ă���B

�@���Skm���C���u�Ă������Ƃ��A�����������d���łȂ���Ă���B

�@���Ƃ̓C���o�[�^�[�ŗ��[�̎��g����ς��邾���ŗ�v�Ƃɓ͂����߁A���{�ł��ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�@������ɂ��Ă��A�m�㕗�͂ɂ���Ĕ��d���ꂽ�d�C��k�C�����瑗��ƂȂ�A��e�ʂ̃X�[�p�[�O���b�h���s���ɂȂ�B

�@���R�G�l���M�[�����y����܂ł̖�A�o�b�N�A�b�v�Ƃ��ēV�R�K�X��g�����d���g���ꍇ���A�X�[�p�[�O���b�h�����{�S�̂��c�т��Ă���A�e�Ղɑ��d�ł���B

�@�����́u�����̃X�}�[�g�O���b�h�v�Ƃ͈���āA���łɁu�ł����������Z�p�v�ł���B

�@�d�͎s����v����s���Ă��鉢�B�ł́A���d��Ђ����d��Ђ�d�͋�����Ђ���ؗ�����Ă���A���y���鎩�R�G�l���M�[�ɂ��d�͕ϓ����ɘa���A�������邽�߂́u�X�[�p�[�O���b�h�\�z�v���i�ށB

�@�k�ł͌͊�������k�C���c�ɑウ�āA��K�͂ɗm�㕗�͔��d���J�����A��ł͖k�T�n���ɏW�����z�M���d�i�b�r�o�j���J������C���t����S�����Ƃ����҂���Ă���B

�@�k�C�̗m�㕗�͔��d�́A���łɍ\�z�̒i�K���z���A�����̃v���W�F�N�g�����X�ɓ����n�߂Ă���B

4 �M����̕s�� top

�@�@�@�@�@�@����鋐�l

�@���R�G�l���M�[�̕��y�ł́A�d�͕���̂ق��ɁA�M���p�̕��삪�d�v�ƂȂ�B

�@���z�M�����A�؋��Ȃǂ̃o�C�I�}�X���p�A�n���M�≷��M���p�Ȃǂ���\�Ⴞ�B

�@�Œ艿�i���搧�x�Ȃǂ̐���Ŕ���I�ȕ��y�𐋂����鎩�R�G�l���M�[�d�͂ɔ�ׂ�ƁA�܂����ߎ�ƂȂ鐭��ɖR�������A���ꂩ��傫�ȉ\�������邽�߁u����鋐�l�v�ƌĂ�Ă���B

�@�o�C�I�}�X�ł͖k������\�I�Ȑ����Ⴞ�B�X�E�F�[�f����t�B�������h�ł͖؋����g�����n��M�����A�f���}�[�N�ł͒{�Y����̃o�C�I�K�X���g�����n��M�����ŁA���ΔR����啝�ɑ�ւ��Ă����B

�@����ɋߔN�ł́A�戵����^���ɕ֗��Ȗ؎��y���b�g���g�����{�C���[��X�g�[�u���}���ɕ��y���Ă���B

�@���z�M���p�ł́A�h�C�c��I�[�X�g���A�ł̎�g�݂���s���Ă������A�X�y�C���̃o���Z���i��1999�N�ɓ������ꂽ�u���z�M�����`���Â��i�\�[���[�I�u���O�[�W�����j�v���A2006�N�ɂ͍��̖@���ƂȂ��āA��C�ɕ��y�����������B

�@�����ǂ��āA�h�C�c��2008�N�ɂ́u���R�G�l���M�[�M���p�`���Â��@�v�����āA���ǂ��Ă���B

�@�@�@�@�@�G�l���M�[�ƊE�̑�����

�@���{�Œg�[�E�����Ƃ����A���܂��ɓd�C�E�K�X�E�����ȊO�̑I������������Ȃ����B

�@����́A���{�Ɂu�M����v���Ȃ�����ł���B

�@�M����Ƃ́A��������ŗp�����鋋���ƒg�[�����́A��������45�`60���܂ł̒ቷ�̉��M���A�ǂ̂悤�ȃG�l���M�[���łǂ̂悤�ɋ������邩�̊�{����ł���B

�@�Ȃ����{�ɔM���Ȃ����Ƃ����A���{�̃G�l���M�[����̑̌n���A���B�̂悤�ȓd�́E�M�E��ʁE�Y�ƂƂ������v���̗p�r�ʂɑg���Ă��Ă��炸�A�ΒY�A�Ζ��A�d�́A�K�X�A���q�͂Ƃ�������ɁA����������́u�G�l���M�[�ƊE�ʁv�ɑg���Ă��Ă����Ƃ�����������i�}7�j�B |

|

�@�g�������t���h�̓��{�ł́A�ƊE�����ɑ��Ē��ځE�ԐڂɎ���̗v�]�����߁A�����I�Ȉӎv���茠�𐭂���ς˂��Ă������́A�v�]���������邱�ƂŋƊE�ɑ���e���͂������Ă����B

�@���̊��ƋƂƂ̊W�����ɑ��c���⑰�w�҂������A���H������N�������̂悤�Ɏ��O�@���ɋ߂��u���F���v�i�����j�������Ɍ`������Ă����B

�@�G�l���M�[�ƊE�ł͌��q�J�����A�d�J���������ɁA���̃G�l���M�[�ƊE���Ƃ̃��������˂��āA�G�l���M�[����ł��邩�̂悤�Ɍ��������Ă����̂ł���B

�@�u�M�ƊE�v�������㎝���Ȃ����{�ł́A���������u�Ɓv���肫�Ő���`������Ă������j�I�ȍ\�}�̌��ŁA�������I���������M���p����͐��܂�悤���Ȃ������B

�@�k���ł́A���R�G�l���M�[��R�[�W�F�l���[�V�����̔p�M��D��������A�����������Ƃ������R����d�C�g�[���֎~����Ƃ������A�G�R���W�[��D�悷��M���p���`������Ă������A���{�ł́A������������͊����̃G�l���M�[�ƊE�̗��v�ɐ^�������甽���邽�߂ɁA��Ă�������Ă��Ȃ������B

�@���{�̋Ƃ��肫�̐���`���̓����́A���p�Җ{�ʂ̖ڐ��������Ȃ����Ƃł���B

�@���Ƃ��A�Ζ��X�g�[�u�͓��{�̓���I�Ȍ��i�����A�����ʼn��ΔR���ڔR�₷�Ƃ����̂́A������C�������l����ƍ���u��v�Ȓg�[���Ƃ�����B

�@���������{�ł́A������C�����̖��́A��_���Y�f���łւ̌ʑΉ��������A��ڂ��ɂ���Ă��Ȃ������̂ł���B

�@�����s�݂̓��{�̔M�s��́A�G�R���W�J���ȕ����Ɍ���������ɁA�e�G�l���M�[�ƊE�̑������Ƃ��āA�g�[�͓����A�����̓K�X�A�N�[���[�͓d�C�Ƃ������ݕ������s���Ă������A�Ɩ⋣���ƋZ�p�J�����i�ލ����A�M�s��̒D������������������B

�@���g�[�Œg�[���捞�݁A�ƒ�p�R�[�W�F�l�Ŕ��d�܂Ŏn�߂悤�Ƃ��Ă���K�X��Ђɑ��āA���|�I�Ȏ����͂Łu�I�[���d���Z��v�̍U���������Ă����d�͉�ЂƂ����\�}�ŁA��͂肱���ł��u�Ɓv���肫�ł���B

�@�K�X�̎����R�Ă��珰�g�[�Ƃ����t�˒g�[�ւ̐i���́A������C�����ƒg�[�́u���v���猩�Ė]�܂������A�M�������R�G�l���M�[��p�M�ɓ]�����Ă����Ȃ�����A�G�R���W�[�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��A�K�X��Ђ̈͂����ݐ헪�������Č�����B

�@���Ƃ����āA�u�N���[���ȃI�[���d���v�Ƃ����d�͉�Ђ̐�`�ɂ́A�������ɏ��킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�g���Ƃ���ł̓N���[���ł��A���d���ł͐ΒY�Η͂⌴�q�͂Ȃǂ������ăN���[���ł͂Ȃ��G�l���M�[���g���Ă��邤���ɁA�d�C�Œg�[���邱�Ƃ́u�d�C�m�R�M���Ńo�^�[���v�Ɲ��������قǁA�����̈����g�����Ȃ̂ł���B

�@�Ȃ��A�q�[�g�|���v���g���Γd�C�g�[�ł��������悢�Ƃ����������p�ӂ���Ă��邪�A���ׂĂ̒g�[�����q�[�g�|���v�ɓ]���ł���킯�ł͂Ȃ��A�d�C��R���̒g�[���̖��_�͕������Ă���̂ŁA�����ɂ͂�͂育�܂���������B

�@�܂��A���{�̑��z�M�������p���H�����ߌ��I�Ȑ��ڂ́A���̃G�l���M�[����̋A�����B80�N�㏉���̑�Ζ��V���b�N�̒���Ɉ��u�[���ƂȂ������z�M������s��́A���̌�A�Ζ����i�̒ᗎ�ƂƂ��ɕ����i�}8�j�B |

|

�@�K��̔��̃X�L�����_���Ȃǂ������̗v�������邪�A�\���I�Ȗ��́A���{�̃G�l���M�[����Ɂu���M����v�Ƃ����\�����Ȃ��œd�́A�K�X�A�Ζ��̊e�ƊE�ɂ�鑐�����ƂȂ��Ă������Ƃ��B

�@�@�@�@�@�@�G�l���M�[�q�G�����L�[�̌���

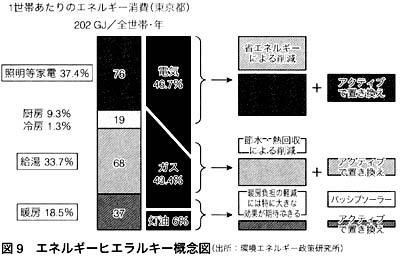

�@���{�̉ƒ�ł́A�G���Ȓg�[���A�M���������藐��A�G�l���M�[���������𒆐S�ɓd�́A�K�X�Ȃǂ����荬�����Ă���B

�@�{���A�g�[�⋋���́A�p�M�⑾�z�M�����Ȃǂ́u���̒Ⴂ�G�l���M�[�v�i��G�N�Z���M�[�j�Řd�����Ƃ��ł���B

�@�����������ɂ́A�قƂ�ǂ��d�C�≻�ΔR���i�K�X��Ζ��j�̒��ڔR�ĂȂǂ́u���̍����G�l���M�[�v�i���G�N�Z���M�[�j�Řd���Ă���B

�@�����ɃG�R���W�[�I�ȃ~�X�}�b�`������B

�@�G�l���M�[�q�G�����L�[�Ƃ́A�G�N�Z���M�[�i�G�l���M�[�̎��j���l�����āA�d�����ׂ��v�f���瓝���I�ɑg���ĂĂ䂭�l�����i�}9�j�B |

|

�@�g�[�M�Ɋւ��Ă͒f�M���Œ�ӂ̊�b�Ƃ��Ēu���A�����ɑ��z�G�l���M�[����̃f�U�C���ɂ���ăp�b�V�u�ɗ��p����B

�@�~�̓��˗��p�ƕǒ~�M�A�Ă̎Ռ��ƕ��̒ʂ蓹�Ȃǂ��B

�@����ł��s������g�[�M���A�N�e�B�u�ɍ̒g����̂����A���z�M��o�C�I�}�X�Ȃǂł��邾�����R�G�l���M�[�����p����B

�@�������A�ߐ���M������ŗD�悵�������ŁA���z�M��o�C�I�}�X�Ȃǂł��邾�����R�G�l���M�[�����p����A�Ƃ������l�����B

�@�k����h�C�c�Ȃǂł́u�p�b�V�u�n�E�X�v�ƌĂ�閳�g�[�Z��̎��݂��n�܂��Ă���B

�@��������Ƃ����f�M�ƋC��������A�����̂��ア���z�G�l���M�[�ƉƓd���i����̔p�M�A�����Đl�Ԃ���̔M�����ŁA���̒g�[���Ȃ��Ă����K�ȉ��x�ɕۂ����̂ł���B

�@������A���{�̏Z��́A�n��Ȓf�M�C�����\�Ƃ����܂��Ă���߂ĕn��ȉ��M���ɕ��u����Ă����B

�@�Z�܂��̗Ȓቷ�M�����G�N�Z���M�[�����̒�������������ȃG�l���M�[�V�X�e���Řd���u�l�ɂ����ɂ��₳�����Ȃ��V�X�e���v�Ƃ�����B

�@����A�G�N�Z���M�[���l�������M����̊m�������߂���B

�@��̓I�ɂ́A�d�C�g�[�≻�ΔR���̒��ڔR�Ă�����A�R�[�W�F�l���[�V�����̔p�M���p��A���z�M��o�C�I�}�X�Ƃ��������R�G�l���M�[�̗��p�ւƗU������{���߂���B

�@����ɁA�����̒f�M�̋�����A���M�p�l���q�[�^�[�Ȃǂ̒g�[�@��A���K�͂Ȓn��M�����ȂǂƑg���킹���A�����I�ȔM��Ƃ��Ď�g�ނ��Ƃ��K�v�ł���B

5 ����x��̕⏕������ top

�@�@�@�@�@�@�ʎY�����⏕�����Ƃ̎��s

�@�����̎��R�G�l���M�[�̎x�����x�́A����܂Ŏ�Ɍ����J���Ə����⏕���Ƃ����A�ÓT�I�Ȑ����i�Ɉˑ����Ă����B

�@���������������⏕�����Ƃ͌����ɂ͎��s���邱�Ƃ������B

�@��\��́A��錧���Ύs�́g���Ȃ����ԁh���낤�B

�@�����w�Z�̃O���E���h�Ȃǂ�23�@�̕��Ԃ�ݒu�������A�قƂ�ǔ��d���Ȃ����肩�A�d�C������邾���ŏI�����B

�@���̎��Ƃɂ́A���Ȃ����Ɣ��3����2�Ƃ���������⏕�����o���A�c���3����1�������Řd��ꂽ�B

�@2002�N�Ɏn�܂����u�o�C�I�}�X�j�b�|�������v��v���R��ł���B

�@�֘A�Z�p�̌���Ɨ��p���i�̂��߂�2003�`2008�N�x�Ɏ��{���ꂽ214���Ƃɂ��āA�����ȍs���]���ǂ����������B

�@����ƁA����8�����Łu���ʂ��\��Ă��Ȃ��v�Ƃ��āA�֘A�Ȓ��ɉ��P�������o���ꂽ�̂ł���B

�@�����Ɣ�6��5000���~�ȏ�A�⏕���ɂ���5000�`6000���~�����ʂɎg��ꂽ�A�Ƃ����낵�����Ԃł���B

�@�M�Ҏ��g���ψ��߂������Ȃ́u�̕������v���i���Ɓv�����l���B���悻���p���炩�����ꂽ���Ƃ���Ă����B

�@����n��ł͑��z���̃p�l���̊p�x��ς��������Ƃ��Ĕ��d������1�`2���Ⴄ�����Ŏ������Ȃ��Ă��킩�邱�Ƃ𐔐疜�~�����Ď��{���Ă����B

�@�܂��ʂ̒n��ł́A�����͔��d�̎����Ƃ��ď����Ȃ�������̂悤�ȑ��u���������A�ĂɌv�悵�ē~�Ɏ�������1�N�ȓ��ɓP������v��Ȃ̂ŁA���������̐S�̏t�`�ĂɎ����ł��Ȃ��Ƃ������Ԃ��������B

�@���̎�́g�⏕�����Ɓh�́A���{���ōs���Ă���B���������ʂɎg���Ă��A�n��ɒm�����A�l�ނ��c��̂ł���A�܂����{����b�������B

�@�������A�P�ɐŋ��ŃK���N�^�������Ă̓X�N���b�v���r���h�𑱂���̂ł���A�̉͌��̂��Ƃ������c��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@���������ւ̕⏕����������_

�@���{�̕⏕���͐���Ƃ��Ă̌���������ʂɋ^�₪����ق��A���s�Ȃnj����I�Ȗ��_�A���ʉ�v���܂ފ����哱�������ے�����c�݂ȂǁA�l�X�Ȗ�肪�t�s���Ă���B

�@�܂����ꂪ�A���݂̂Ȃ炸�A�n�������̂ɂ����Ă��Y��I�Ȗ������ĂƂ邱�Ƃ��ł���B

�@���������ɑ���⏕���ɂ��āA�ȉ��̂悤�Ȗ��_����������B

�@���ɁA���������ւ̕⏕���̖{���I�Ȗ��_�́A�Ώېݔ��̐��\�Ƃ͖��W�ɁA���������̋��z�ɑ���䗦�Ŏx�����邱�Ƃ��B

�@��������������������قǁA����Ɍ�������3����1��2����1�Ȃǂ̍������z�̕⏕�����^�����邽�߁A�����������ނ����剻������U���ƂȂ�₷���A���ƍ̎Z��������������B

�@����ɑ��āA���v�v���^�̐����i��O�͎Q�Ɓj�ł���A�����Ɏ��Ƃ̃p�t�H�[�}���X�����߂��i�ŏ��̓����ōő�E�ō������̔��d�ʂ�j���ƂɏW�����邽�߁A����Ƃ��Ă̌��ʂ͎������獂���Ȃ�B

�@���ɁA����̊Ǘ���p�����ʂɔ������A�s���R�X�g�����������Ƃ��B

�@���Ƃ��A2009�N�Ɏ��{���ꂽ���Ǝd�����ŁA�ƒ�p���z�����d�ւ̕⏕���A��400���~�̂����A���悻1���ɂ�����40���~���̔�p���A�⏕���z���邽�߂̌o��ŏ����邱�Ƃ����������B

�@��O�ɁA�\���҂��R�����鍑���c��Ȏ�����Ƃ�K�v�Ƃ��邽�߁A�d�g�݂Ƃ��Ĕ����������݂��Ă���B

�@��l�ɁA�����̕⏕���́A��\�Z���Ȃ�����A�N���ŐώZ�����\�Z�z�ɐ����B

�@�����A�{�X�Q�[���Ŋg�債�Ă��鎩�R�G�l���M�[�ɑ��āA�N���̗\�Z�z�Ƃ����V���݂��邱�Ƃ́A���y�g��ɐ����|���邱�ƂɂȂ��肩�˂Ȃ��B

�@�������N�Ɉ�x�����̕⏕���\���ƍ̑��Ƃ����y�[�X�ł́A�����A�{�X�Q�[���Ŋg�債�Ă��鎩�R�G�l���M�[�ɑ��đS����ɍ���Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@���̕⏕����������

�@2009�N�Ɏ��{���ꂽ���Ǝd�����ŁA�m�d�c�n�i�Ɨ��s���@�l�@�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�j����ɂ̂ڂ�A���̒��ł����̕⏕���̂��������莋���ꂽ�悤�ɁA���̕⏕����������͍��[���B

�@���ɁA�����g�D�ɂƂ��ĕ⏕���Ƃ́A����̌��ʂ����A�����ւ̒��ł́u�꒣�葈���v�̈�ł���Ƃ������Ԃ�����B

�@�����ړI���B���ł��邱�Ƃ����A�꒣������������Ŋg�������Ƃ������ʂ������B

�@���ɁA�����g�D�ɂƂ��ĕ⏕�����̂��̂��A�����������ƊE�ɉe���͂��s�g���A�R���g���[������u��i�v�ł��邱�Ƃ��B

�@��O�ɁA�ȏ�̓�̎����K�R�I�ɁA�⏕���͂������đ及�����ɗ��������_����̐���Ƃ��ē��������̂ł͂Ȃ��A�����̓s���Ŏ��X�Ɋg�傳���̂ł���B

�@�������������A���Ƃ��Α��z�����d�Ō�����悤�ɁA�]��d�͔��搧�x�����Ȃ�����A�f8����T�~�b�g���_�@�ɕ����������⏕�������̂܂ܕ��p����Ƃ����A�⏕���ւ̎������������B

�@�@�@�@�@�@�n�������̂ɂ�������

�@�n�������̂ł����Ό����錻�ۂ́A���⏕���Ƃ����������v�����݂��i�����卷�͂Ȃ����j�B

�@�M�҂̌o���ɂ��A��̓I�ɂ͎��̂悤�ȃP�[�X�������B

�@�܂��A�n�������̂̐E���̑����́A�����ł��������̒Ⴂ���̊��������A�������������m�ɖR�����B

�@�n����w�̍H�w�n��o�όn�́A��������u��������v�̎��_���R�����u���Ɓv�������߂�n���R�c��ŁA�R���T���ۓ����̕��𑽎Y���A���{�̖�l�ɓ��L�́u���⏕���Ȃ����͌������Ɓv�Ƃ̎v�����݂̌��Ŗ��p�E���Ӗ��ȕ⏕���Ƃ��J�n�����B

�@�������āA���{�́u�G�l���M�[����̌���v�́A�k�����܂ŃK���N�^���R�̎��؎��Ƃ����r�݁X�Ɛ���ł��������ŁA�Ӗ��̂�����������܂�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ����ƁB

�@���������Ȃ��ŁA�����s�̊��G�l���M�[�����́A���̒��S��S���Ă�����O�I�Ȗ�l�̌��Ƒ��܂��āA��������Ƃ��Ă̍����K�͐��ƓO��I�ȃv���O�}�e�B�Y���𗼗������Ȃ�����т�Ϗd�˂Ă��Ă���A���̌�������Ƃ��Ă̂������i�������Ă����B

�@�n�������̂ɂ�����X�̖�l�̊�b�I�ȑf�{�ɑ傫�ȍ��͂Ȃ��͂����B

�@���Ƃ���A���̍��́A������ɂǂꂾ���V�����u�����m�v���w�сA�o�����Ă������ɂ��̂ł��낤�B

�@���{�ł́A�قڑ唼�̒n�������̂ɂ����āA�V�����u�����m�v�ݏo���悤�Ȍo�����m�����~�ς���Ă���Ƃ��낪�R�����B

�@�@�@�@�@�@�K�v�Ƃ����n��̊j

�@�ł́A�����̂̎��ƂŎ��s���Ȃ����߂ɂ́A�����K�v���B

�@�܂��A�u�j�ƂȂ��v���s�����B�m�ƌo���ƎЉ�W���{�i�l�b�g���[�N�j��Ϗd�˂Ă����A�n��̋��_�ł���B

�@���́u�n��̊j�v���`������ɂ́A�K�v�ȗv�f���O����B

�@�u�������郊�[�_�[�v�u���v�v�����z�v�u��ǓI��������̋��́v���B

�@���ɁA���[�_�[�̎����͏d�v���B�g���h�S�������A�Œ���ł��L���b�V���t���[��ǂ߂鎖�ƃZ���X������A�������n��̐M���̓Ă��l�łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�@���������l�𒆐S�ɁA�������Ă��ǂ����玖�Ƃ��v�悵�āA���s�v���Z�X����x�Ă݂�B

�@�����ɃT�N�Z�X�X�g�[���[���ł���B

�@��z���������₩�ȃu���[�N�X���[��ʂ��āA�W�҂ɒm����o�����~�ς���A���̐����������V���ȋ��͎҂������B

�@��������Ǝ��ɂ́A������i�傫�ȃX�P�[���̎��Ƃ��Ă������Ƃ��ł���B

�@���傤�ǐ^�삪�j�̎���Ɋ����𑝂��Ă����C���[�W�ŁA���������Ϗグ�ɂ���Ă������Ƃ͒n��ɍ������Ă����Ȃ��B

�@���ɁA���z�̓]�����K�v�ł���B

�@�⏕���́A�g�ォ��ڐ��h�ʼn��ɉ�������u�����v�b�V���v�̓T�^���B

�@�����������z������l�Ɍ����ĐV�����Z�p���D���Ȃ̂ŁA���n�Z�p�����ĐV�Z�p�������悤�A�ƌ����o���B

�@�Ƃ��낪�A�V��������Ă�����Z�p�����y����͂����Ȃ��A�̐S�̎s��ƎЉ�̃j�[�Y������̂ŁA�K�����s����B

�@�厖�Ȃ̂́A�u�ォ��ڐ��v�u�����v�b�V���v�u�Z�p���v�ł͂Ȃ��A�s��ƎЉ�Ɋ��Y�����u���v�v���v�̎��_�ł���B

�@�ŏ㗬�Ńr�W�������v�悷��i�K���ƁA���e�����ۓI�ŁA�m���ʂ��w�͗ʂ����Ȃ��Ă��ށB

�@�Ƃ��낪�A���̃r�W��������̉����悤�Ƃ���ƁA1000�{����1���{���̒m���ʂ��Ǝ��Ԃ��K�v�ƂȂ�A�����͓r���Ō����̕ǂōs���l�܂�B

�@����Ɏ���������ɂ́A����10���{����100���{�̘J�͂ƒm�b���K�v�ɂȂ�B�����˔j����ɂ́A�m���ƌo�����������������l�ނ��K�v�ƂȂ�B

�@���傤�ǁA�f�l�̈͌邪�f�N�������J�Ԃ��̂ɑ��āA���l���u���ɐ�����������悤�Ȃ��̂��B

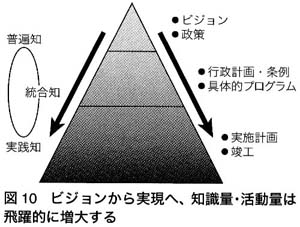

�@������u�n��̊j�v���K�v�Ȃ̂��i�}10�j�B |

|

6 �n��Љ�ł̍��ӌ`�� top

�@���{�ŕ��͔��d����ݒu����ہA����g�̉e����i�ς����Ȃ��邱�ƂȂǂ𗝗R�ɁA���E�ɗނ����Ȃ��قnj��������Ή^�����N���Ă���B

�@�]���̃G�l���M�[�́A���q�͂��ΒY�Η͂�����d���ł��邪�䂦�ɁA����߂Č���ꂽ�ꏊ�ł����Ă����B

�@���{�̌����͌���54��A�\�������ɂ����āA���䌧�̎ዷ�p�╟���̕l�ʂ�Ƃ������ꃕ���ɕ������߂āA�����ɓd����t���Ȃǂ��ǂ�ǂ����݁A�c�݂���������ł����A�قƂ�ǂ̍����͂��̖����l���Ȃ��Ă悩�����B

�@�Ƃ��낪�A���R�G�l���M�[�͏��K�͕��U�^�ōL�͈͂ɑ�ʂɐݒu����K�v������A�����̍����ɂƂ��đ��l���ł͂Ȃ��Ȃ�B

�@���z�����d�łׂ͗̉Ƃ̃p�l�����܂Ԃ����A���͔��d�ł͒��A�i�ρA����g�Ƃ�������肪�N����₷���B

�@�Ƃ��낪�A���{�����u���Ԗ��x�v�̊i�i�ɍ����f���}�[�N�ł́A�قƂ�ǔ����鐺�͕�����Ȃ��B

�@�f���}�[�N�͍��œd�͂�30�������R�G�l���M�[�ŁA���̂�����3����2�A��20���͕��͔��d���B

�@1�l������A���邢�͒P�ʖʐς�����̕��͔��d�ʂ͓��{�̐��\�{�߂��B

�@���̈Ⴂ�́A�ǂ����炭��̂��낤���B

�@�{���I�ɁA��̈Ⴂ������悤���B

�@���ɁA�f���}�[�N�̏ꍇ�A���Ԃ����y���n�߂�80�N�ォ��A�y�n�̗��p�v��̒��ɕ��͔��d��D�荞��ł���A���炩���ߒn��Љ�̍��ӂ̌��ŁA���͔��d�̌��݂��ł���n��ƁA�ł��Ȃ��n����]�[�j���O�i�敪�j���Ă��邱�Ƃ��B

�@����ŁA�Љ���̂قƂ�ǂ͉����ł���B

�@���ɁA�قƂ�ǂ̕��͔��d�́A�u�n��̎����͒n��̕։v�Ɂv�Ƃ̍l������A�n��R�~���j�e�B�����炩�̌`�Łu���L�v���Ă��邱�Ƃ��B

�@����ɂ���āA�n��Љ�ƕ��͔��d�Ƃ��|�W�e�B�u�ȊW���Ō���邽�߁A�S�̂Ƃ��Ĕ��ł͂Ȃ����}�I�ȌX���ƂȂ�̂��B

�@�J�i�_�̃I���^���I�B��2010�N�ɍ̑����ꂽ�u�R�~���j�e�B�[�p���[�̎O�����v�͓��{�ɂ��K�v�Ȃ��̂��B

�@�E�n��̐l�X������̎��ƂƂ��čs��

�@�E�ӎv����ɒn��̐l�X���ւ��

�@�E�։v�͒n��Љ�ɕ��z�����

�@�܂��A�Љ�ߑ̂ł̋��ʈӎ��ɂ��Ⴂ��������B

�@�����\�ȎЉ�Ɍ����āA���R�G�l���M�[�ւ̓]������O��ƂȂ��Ă���k����h�C�c�ł́A���Ԃɂ��쒹�ւ̉e�����A�S�̓I�Ȏ��_����c�_���d�˂��Ă����o�܂�����B

�@���͔��d�Ɍ��炸�A���R�G�l���M�[�͏��K�͕��U�^�ł��邪�䂦�ɁA����̕��y�ɔ����A�����̑�K�͓d���Ƃ͈قȂ�A�n��Љ�Ƃ̐ړ_������I�ɑ��傷�邱�ƂɂȂ�B

�@�n�M���d�Ɖ���A�m�㕗�͔��d�Ƌ��ƌ��A�����͔��d�Ɛ������A�o�C�I�}�X���p�Ǝ��R�ی�ȂǁA�n��Љ�̗��Q�Ɋւ�镔���ł��a��i���ꂫ�j�́A�����Ă������낤�B

�@���́u�V���������v�́A�����Ēʂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����Ȃ��ɔ�����̂ł͂Ȃ��A�n��Љ�Ŏ��R�G�l���M�[�ƕt�������Ă����V�������[���Â��肪���߂��Ă���B

7 �Y�ƎЉ��m���Љ�֒E�p�� top

�@�@�@�@�@�@���f�B�X�R�[�X�Ȃ����{

�@�ȏ�A���Ă������{�̃G�l���M�[����̉ۑ�́A�P�Ɂu����v�̖��ɂƂǂ܂炸�A����ɂ��鐭��������K�o�i���X�A����`���̒m�I�y��ɖ�肪����ƌ���ׂ����낤�B

�@�Ȃ��ł��A���{�̊�����R�~���j�e�B�ɂ́A�C�O�A���ɉ��B�̊�����R�~���j�e�B���\�z�����L���Ă���u���_�C�X�R�[�X�v�Ƃ����m�̋��ʊ�Ղ��������Ă���B

�@���_�C�X�R�[�X�Ƃ����T�O�́A���{�ł͂��܂�m���Ă��Ȃ����A���B�̊�����̔��W�𗝉������ł͌������Ȃ��B

�@�_�C�X�R�[�X�Ƃ́A�Љ�I�Ȍ��_�����̑��̂̂悤�Ȃ��̂��w�����A�P�Ȃ鎖���̋L�q�ł͂Ȃ��B

�@�����̌��_�����i�_�C�X�R�[�X�j��ʂ��āA�u���ʈӖ����E�v���\������A���ꂪ�u�Љ�v(social world�j���\�z���Ă����Ƃ������ʗ������A���B�m���l�ɂ͂���B

�@���̒��Łu���_�C�X�R�[�X�v�́A������̗̈�̖����̃_�C�X�R�[�X�̏W�ς�ʂ��č\�z����A���W���Ă���u���j��w���������ʈӖ����E�v�ł���A���B�̊������i���@�A�������A�������Ȃǁj�̋��ʔF���̘g�g�݂̓y��ƂȂ��Ă���B

�@��̓I�ɂ́A60�N�ォ��́u�����v�Ɓu���K���v�̔��W�A70�N��́u�G�l���M�[�ƌ��q�͘_���v�A80�N��́u�����\�ȊJ���v�T�O�Ɍ��������u���ƌo�ς̓����v�i�G�R���W�[�I�ߑ㉻�j�A90�N��ȍ~�́u���X�N�Љ�v��O���[�o�����E�C��ϓ��A�Ƃ����������œW�J���Ă���������Ƃ�����\�z���Ă��������̌��_�����̑��̂����_�C�X�R�[�X�Ȃ̂ł���B

�@�����ʂ��āA�u���R���̂̉��l�v�Ȃǂ̊��K�͂�A�u�����ҕ��S�����v�u�g�吶�Y�ҐӔC�v�Ȃǂ̊������A�����āu�����\�ȊJ���v�Ȃǂ̌��T�O���A���ꂼ��������ċ��L����Ă����B

�@���{�̃G�l���M�[����ɂ́A���̊��_�C�X�R�[�X�ǂ��납�A�d�͎��R���̋c�_�ɏے������悤�ɁA�\�w�I�Ȋ����甽�f����Ȃ����߁A���ꂼ��̃G�l���M�[����ۑ育�Ƃɍא�ƂȂ�A�������ē�������邱�Ƃ��Ȃ��B

�@�������A���ʈӖ����E���\�z���邽�߂̌p���I�Ȓm�I�v�����Ȃ����킯�ł͂Ȃ��A���̓s�x�A����ꂽ�A�N�^�[�Ԃ̃A�h�z�b�N�Ȑ������ӂ��A�h��㊓I�Ɂu���Ƃ��ǂ���v�Ƃ��ėp�ӂ����B

�@���ꂪ�A���{�̃G�l���M�[����ő傫�ȏh�肪���������c����Ă��������ł͂Ȃ����B

�@���B�̃G�l���M�[����Ői���i�[���j������A�������ł̊��ƌo�ς̓����A���Ȃ킿�G�R���W�[�I�ߑ㉻����A�͂邩�ɗ������A�Y�ƎЉ�ɗ��܂����܂܂ŁA�m���Љ�Ƃ��Đ��n���Ă��Ȃ��Ƃ����̂����{�̎����ł���B

�@�@�@�@�@�@�m�̃K���p�S�X����̒E�p��

�@���A���{�̃G�l���M�[����́A�u21���I�p���_�C���v�ւƑ傫���i������K�v������B

�@���q�́E���ΔR�����S���玩�R�G�l���M�[�E�ȃG�l���M�[���S�ցA��K�͏W���^���珬�K�͕��U�^�ցA�g�b�v�_�E���^����l�b�g���[�N�^�ցA�d������I�ȎY�Əd������21���I��̒m���E���d���ցA�܂��Ƀp���_�C���]�����K�v���B

�@�����������ʂ���G�l���M�[����ڂ̑O�ɂ���ƁA���������u21���I�p���_�C���v�͂͂邩�ɉ����A���z�Ƃ����v����B

�@���������{�̐��Ƃ́A�d���̋������c�_�Ɋׂ�₷���A���������c�_���������₷���B

�@�������A���������傫�ȕ��������������A�����K�͐��ƌ��������u���Ȃ���A�O��I�Ɏ��H�ƌ����ɂ������A���̊Ԃɉ������M���b�v�▵���߂邽�߂̐₦����w�͂����Ă䂭���ƂŁA���{�̃G�l���M�[����ɂ�����u�m�̃K���p�S�X�v�Ƃ������A���ꂩ��A�b�v�f�[�g���Ă䂭�K�v������B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|