|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

第三章 世界のエネルギー政策の潮流

1 環境政策と経済政策の統合 top

欧州では、とりわけ90年代に環境エネルギー政策の手法が大きく進展し、自然エネルギーを飛躍的に成長させた固定価格制度や市場の活用を試みた固定枠制度など、新しい政策が次々に生まれた。

これらの重要な背景となった、エコロジー的近代化、需要プルの二つについて解説する。

エコロジー的近代化

自然エネルギーの成長の背景には、欧州における「エコロジー的近代化」と呼ばれる環境政策・経済政策の進化がある。

エコロジー的近代化とは、80年代から欧州を中心に発生した環境思想・環境政治・環境政策・経済政策といった領域に生じた新しい思潮を呼び、「持続可能な開発」という思想とも表裏をなす。

環境思想・環境政治の領域における議論は、後期近代やリスク社会論、ディープエコロジー・シャローエコロジーなどとも関連して、奥深い議論が展開されているが、ここでは立ち入らない。

環境政策・経済政策に限定すると、エコロジー的近代化とは、一言で言えば「環境政策に経済原理(特に市場メカニズム)を活用し、同時に経済政策に環境原理を導入する」ことを指す。

それ以前の環境政策は、硬直的かつ管理命令型の「環境規制」であって、政策決定の様式も原子力推進・反対に象徴されるように、イデオロギー的な二項対立的であった。

具体的な政策も、大気汚染・水汚染などの排出規制に代表される、いわゆる「エンド・オブ・パイプ」(排気筒の出口にフィルターを設けるような方法論)と呼ばれるもので、「汚染の水準」という結果だけに注目していた。 そのため費用効率もいっさい考慮せず、「新しい政策」を生み出す(政策イノベーション)という発想にも欠けていた(表1)。 |

|

80年代に入って、アメリカから新古典派経済学が勢いを持つにつれて、いわゆるレーガノミックスやサッチャリズムなどの市場重視型・反環境主義の政治が登場することで、世界を市場(原理)主義が席巻していった。

レーガン政権やサッチャー政権のもとで、環境政策が著しく弱められたことが今では検証されている。

ところが北欧やドイツなど欧州大陸では、そうした市場主義と環境思想・環境政策を上手に統合してゆくことが進んだ。

そうして、市場メカニズムを活用した柔軟な環境政策である「エコロジー的近代化」への流れが生じたのである。

エコロジー的近代化では、政策決定の様式も、「環境アセスメント」に代表されるように、マルチステークホルダーの参加を得て、事実に基づいて、科学的・合理的に議論を進めていく政治文化に変った。

具体的な政策でも、スウェーデンで施行された窒素酸化物の課徴金制度に代表される、予防的・汚染者負担原則を反映した環境政策や、環境税に代表される社会的費用を内部化した経済政策も次々に具体化されていった。

そうした、市場を活用した「新しい政策」を生み出す動きが様々な政府や研究者の関心の的となり、そこから後述する「需要プル」への動きへとつながった。

温暖化防止、電力自由化、原子力代替ヘ

エコロジー的近代化が登場した80年代は、「環境と開発に関する世界委員会」(ブルントラント委員会、1987年)において「持続可能な開発」が議論されてきた時代であると共に、地球温暖化問題が急速に国際政治のアジェンダに載り、1992年の地球サミット(リオサミット)の「気候変動枠組み条約」へと結実した時代であった。

そうした背景から、70年代は原子力代替エネルギーかつ石油代替エネルギーとして期待されてきた自然エネルギーが、温暖化防座という目的を新たに与えられた。なお、原子力代替という政策目的についても、1986年に起きたチェルノブイリ原発事故によって、あらためて後押しされている。

しかしながら、この時代の自然エネルギーの状況は、カリフォルニア州やデンマークの風力発電、スウェーデンやフィンランドの木質バイオマスの利用など、成功例は極めて限定的で、いわけ「実証研究段階」に留まっていた。

また、1990年から、特にイギリスの市場主義・規制緩和・民営化の流れの中で、電力自由化の動きも本格化してくる。国営電力庁を民営化し、分割解体して、電力市場が一気に自由化されたのである。この動きはその後、ノルウェーなど欧州、アメリカ、そして世界へと広がってゆく。

こうして90年代は、原油価格の低迷から石油代替という目的は背景に退き、地球温暖化防止と電力自由化、そして原子力代替という二つが、環境エネルギー政策を生み出す背景の素地となった。

供給プッシュから需要プルヘ

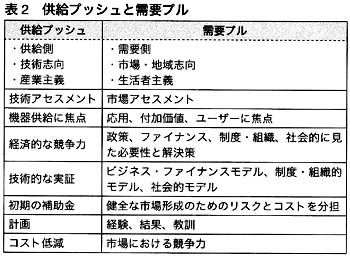

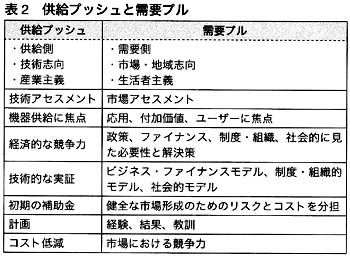

市場主義の広がりは、政策立案において「市場」すなわち「需要」に着目をした政策(霞要プル)という考えを生み出した(表2)。

従前の補助金は、典型的な「供給プッシュ」の発想に基づくもので、「市場の姿形」を見ることはいっさいなかった。

これは、研究・開発・実証に焦点を当てていたためである。

ところが普及においては、「市場の姿形」こそが重要であることから、需要から普及拡人を促す[需要プル]という発想が登場してきた。

需要プルのもとでは、単にマネタリーベースのコストを見るだけではなく、最も重要な政策を筆頭に、ファイナンス面からの検討や、制度・組織のあり方、社会的に見た必要性と解決策など、需要面での市場環境を整えることが重視される。

「技術の実証」ではなく、「事業としての成立可能性」を見極めるものである。 |

|

2 世界で最も成功した環境政策の登場 top

自然エネルギーの普及では、前述のような大きな時代背景や政策の流れのなかで、90年代に入って、いわば自然エネルギー政策の革新(イノベーション)を巡る競争のような状況が出現した(表3)。

とりわけ「初期の補助金」という「供給プッシュ型」の普及政策から、「固定価格買取制度」に代表される「需要プル型」の普及政策への大転換が生じた。

固定価格買取制度の誕生

とりわけ自然エネルギー電力については、「固定価格買取制度」(FIT:Feed-in tariff)という、

今日「世界で最も成功した環境政策」が誕生する。

ルーツは、70年代後半のアメリカ・カーター政権下で、自然エネルギーの普及を意図して立法された「公益事業規制法」(PURPA法)とされる。

風力発電を「認定された独立発電事業」として位置づけ、その電気の買い取りを定めたものだ。

この連邦法と、カリフォルニア州が導入した投資減税や長期的に上昇してゆく回避可能原価の想定ルール(S04と呼ばれる)との組合わせが、80年代半ばのカリフォルニア州の風力発電建設ラッシュを生んだ。

その後デンマークで、風力発電協同組合と電力会社、そして国の三者からなる「風力発電の電気の買取りに関する二者合意」によって、電気料金の85%の価格で10年間購入するという、今日の固定価格買取制度に近い原型となる協定か結ばれた。

これがドイツに「輸出」され、1990年に議員立法で成立した、わずか1ページの法律−「固定価格買取制度」(電力供給法、EFL)へとつながった。

この電力供給法は、風力発電や太陽光発電などの自然エネルギー電力を、電気科金の90%の価格で電力会社に買取ることを義務づけた、世界初の法律となった。

この法律によって、ドイツの風力発電は急速な成長を遂げ、1997年にはついに累積設置容量でアメリカ(事実にはカリフォルニア州)を拔いて、世界最大の風力発電大国となった。 |

|

この間、1992年にはデンマーク、1994年にはスペインというかたちで、固定価格買取制度を導入する国が増えてゆき、2011年現在、世界で87ヵ国・地域が導入している。

ドイツの飛躍

その後、ドイツの電力供給法には二つの重大な課題が生じた。一律価格のため、風の強い地域に集中して風力発電が伸びたものの、他の地域では伸びず、太陽光発電など、他の自然エネルギーの普及が進まず、風力発電が集中した地域の電力会社の負担が大きくなったことだ。

1995年にアーヘン巾が電気料金に地方税を上乗せし、それで太陽光発電を電気料金の10倍で買うという制度を導入。 瞬く間にドイツ中の都市に広がった。

ちょうど1998年に成立したシュレーダー政権が、これを参考に法改正を行い、国民が平等負担するように見直して、今日の[自然エネルギー促進法](EEG、2000年)となった。

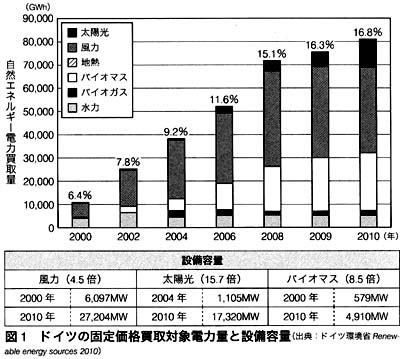

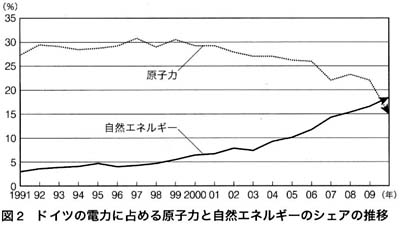

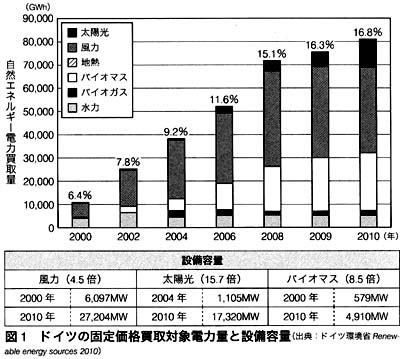

2000年の時点で、ドイツの自然エネルギーによる発電量は、全体の6%に過ぎなかった。

当時は、欧州連合で決められたドイツの目標値(2012年までに12%)を達成できるのか危ぶむ声すらあった。

しかし蓋を開けてみれば、ドイツの政策はあまりにも成功した。

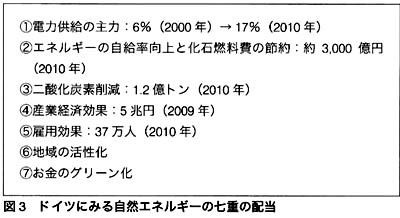

2010年の段階で、目標を上回る17%を実現したのである(図1)。

10年で11ポイントもアップしたことになる。

欧州連合では、2009年に採択した「自然エネルギー指令」で、2020年までに自然エネルギーの割合をエネルギー消費全体の20%とする目標を掲げた。

その指令に基づき、各国はナショナル・アロケーション・プラン(国別割当計画書)の提出を義務づけられる。 |

|

ドイツの場合、2020年までに電力消費量を現在より10%低減させ、自然エネルギーは少なくとも全体のおよそ35%にする、というのが目標だ。

自然エネルギーの発電量を、現状の倍以上に増やす計算になる。

このプランが実現すれば、現時点で10%の原子力エネルギーが2020年にゼロになっても、十分におつりがくる。

自然エネルギーの便益は地域に還元されるため、地域の活性化を促し、自然エネルギーヘの投資が増えたことによるお金のグリーン化などをもたらした。

こうしたドイツの成功は、過去10年にわたる「固定価格買取制度」の成果である。

しかも、小規模な電源を消費者の近くに置くふ規模分散型電源の特徴も表れ、普及すればするほどコストが安くなっていった。

これらの実績があるからこそ、今後10年で倍増させる高い目標をも達成できる実行力を感じさせる。

競争入札および固定枠制度(RPS制度)

一方、1990年の自由化によって誕生した全く新しい「電力市場」において、イギリスは原子力の支援のために「非化石燃料義務」(NPPO:Non-fossil fuel obligation)という新しい仕組みをつくった。

電力会社に一定の非化石燃料(当初は原子力を意図)の導入を義務づけ、それを競争入札で採択するという仕組みだ。

ところが原子力は大きな金融リスクを抱えていることから、この仕組みは全く機能せず、そのまま自然エネルギーに適用されることになった。

このNFFOと自然エネルギーに限定した競争入札との組合せも、需要プル型の普及政策であると共に、新しい電力市場と整合性を試みた政策でもある。

残念ながら、この政策は十分に機能しなかった。

その後、イギリス・オランダ・デンマークという市場主義的な3ヵ国が軸となって、電力会社に対する自然エネルギーの導入義務の割当と、グリーン証書の取引を組合せた岡定枠制度(RPS:Renewable portforio standard)の検討が始まった。

1998年にデンマークで立法化され、施行はイギリスとオーストラリア、テキサス州などアメリカの複数の州がそれぞれ2000年初頭に先行した。

残念ながら、テキサス州を除いては、この政策も十分に機能しなかった(図5)。

2010年現在、このRPS制度は世界で63ヵ国・地域が導入している。 |

|

3 21世紀のエネルギーパラダイムヘ top

コペンハーゲン後の停滞感

2009年12月、デンマーク・コペンハーゲンで開かれた「気候サミット」(COP15)には、オバマ大統領や鳩山首相(当時)、温家宝・中国首相など、世界の首脳が集まり、期待と高揚感があった。

2010年に入っても、データで見る限り、観測史上の記録を塗り替えるほど温暖化が進行し、各地で異常気象や高温化が頻発していた。

こうした現実の温暖化や異常気象の頻発に反して、コペンハーゲン後の地球温暖化防止を巡る世論や政治は、世界的にある種の停滞感が漂っている。

コペンハーゲン後に世界を覆っている停滞感は、何に由来するのか。

第一に、「大きな期待」から反落した「大きな失望」である。コペンハーゲンでの合意は、単に15回目のCOP(気候変動枠組み条約締約国会議)ではなかった。

2007年にバリ(インドネシア)で開かれたCOP13で、「バリ・ロードマップ」に合意し、3年越しで京都議定書の次の枠組みを決める「仕上げの会議」だった。

しかも、政治的にも期待を高める重要な交代があった。

アメリカでは「反京都議定書」のブッシュ政権が去り、大胆な温暖化対策を約束していたオバマ大統領が誕生した。

日本でも「経団連・経産省の操り人形」だった麻生自民党政権の交代により、「1990年比25%削減」をマニフェストで掲げる鳩山民主党政権が誕生した。

直後(2009年9月22日)に鳩山首相(当時)が国連特別総会で発表した、日本政府の新しい目標値は、国際的にも高い評価を受けたのである。

第二に、そうした「大きな期待」にもかかわらず、コペンハーゲン会議の結果(コペンハーゲン合意)は、決して成功とは言えず、かといって決裂でもないという、わかりにくいものであった。

しかも、コペンハーゲン会議では、事前に予見されていた懸念(オバマは国内の合意を越える合意はできない、中国の消極性など)がすべて露わとなっただけでなく、「全会一致方式」の国連プロセスの困難やG20の台頭、中国・インド・ブラジル・南アフリカによる「BASIC」という新しい交渉グループの発足など、今後の合意形成がいっそう困難な道のりになりそうなことも予見させた。

この先、COPで合意らしい合意ができるのか、ほとんど確信が持てない状況にある。

第二に、気候変動問題に関する、いわゆる「懐疑派」が様々な議論を仕掛けてきた結果、世論が「汚染」した状況もマイナスに作用している。

特に、COP15の直前に、長年、気候研究に関わってきたイースト・アングリア大学(イギリス)の気候研究ユニットから、関連する電子メールや文書がハッキングされて流出した、いわゆる「クライメート・ゲート事件」があった。

懐疑派論者が、電子メールの文脈を無視し、個別のやりとりを針小棒大に取上げて、「地球温暖化が捏造されている証拠」と声高に主張した。

その後の様々な調査の結果、温暖化の事実そのものが否定しがたいこと、同大学のやりとりの中で不正にはなかったことなどが、今では明らかとなっているが、懐疑派論者の極端で声高な主張が、マスメディアを通じて、一般社会からの気候科学への信頼を低下させた可能性は否定できない。

その後も、ノーベル賞を受賞したIPCC(気候変動に関する政府問パネル)の第四次報告書で、「ヒマラヤ氷河2035年までに消失」という記述が誤りであることが発覚、パチャウリーPCC議長が自らの団体に利益誘導した疑惑が耿りざたされるなど、真偽はともかく、マスメディア論壇では、気候科学への信頼を失う事件も相次いだ。

そして第四に、何といっても、各国・地域における温暖化を巡る議論や政治的気運の低迷がある。

これまで、世界の気候政治を牽引してきた欧州も、COP15では、アメリカと中国に主導権を奪われ、欧州の得意な政治的主導権を発揮できなかったことに加え、27ヵ国に拡大した加盟国間での格差が大きく、「2020年までに二酸化炭素の30%削減」になかなか舵が切れないこともある。

さらに、ギリシャ発の金融危機が欧州経済を揺るがしていることだ。

力−ボンからエネルギーヘ

こうして、コペンハーゲンで事実上の「気候サミット」が不調に終ったことから、この先の見通しには、ある種の混沌と不透明さがみられるが、その中から大きな二つの変化が生まれている。

一つは、コペンハーゲン合意が事実ヒの自己宣言と外部評価(プレッジ&レビュー)であり、従来から行われてきた国連が主導するトップダウンのアプローチを変質させたことがある。これは同時に、コペンハーゲン会議を通して、国連プロセスの限界を世界中が痛感したことを背景にして、今後は二国間や地域間がそれぞれに合意を積重ねるボトムアップの動きが活発になると思われる。

もう一つは、「カーボンからエネルギーへ」の重心の移動である。

ここでいう「カーボン」の意味は、地球温暖化問題を唯一・最大の問題として考え、地球温暖化問題の最大の原因物質である二酸化炭素(=カーボン)に価格を付ければ、自動的に問題が解決するかのような言説を指す。

さすがにそんな極端なことを言っている人はほとんどいないが、地球温暖化問題や排出量取引の議論が前面に出すぎていたことで、その政策の是非を巡って、政治的に大きく二つに分かれている状況が、日本でもアメリカでも生じていた。

ちなみにアメリカでは主に二大政党間の政治対立だが、日本では霞が関の中での「政治対立」である点が日本らしいところだ。

もちろん、地球温暖化問題の危機が過ぎ去ったわけでも、和らいだわけでもなく、地球温暖化対策は待ったなしだが、この「政治的に真っ二つに割れた」ことで、前に進まない状況に陥っているのだ。

この行き詰まった政治状況の問を縫って、エネルギー問題の重要性が浮上してきた。

一つは石油の産出量や輸出量がこの先、限界を迎えて、価格の高騰や供給不安が起きるのではないかという、「ピークオイル」と呼ばれる不確実性を伴う懸念だ。

もう一つが、自然エネルギーの驚異的な成長が現実のものとなって、温暖化問題やエネルギー問題の解決だけでなく、産業や雇用の創出の面から大きく期待できる状況になったことがある。

自然エネルギー100%シナリオの出現

コペンハーゲン会議後の2010年になって、2050年あたりを睨んだ「自然エネルギー100%シナリオ」が次々に登場している。

・欧州気候基金FCF(European Climate Fundation)「Roadmap2050」(2010年4月14日)

北アフリカでの自然エネルギー導入可能性を交えて、欧州全体の電力が2050年までに自然エネルギー100%に到達するシナリオ。

・欧州再生可能エネルギ上評議会EREC(European

Renewable Energy Counsil)「Re thinking 2050」(2010年4月20日)

2050年までに、欧州の全エネルギー需要を自然エネルギー100%に転換するシナリオ。

・グリーンピース・インターナショナル「Energy [r]evolution:a sustaniable world energy outlook」(2010年6月7日)

2050年までに、世界全体での自然エネルギー普及を最大限加速するシナリオ。

・ドイツ連邦環境庁UBA「Energy goal for 2050:100% renewable electricitiy supply」(2010年7月7日)

ドイツの電力供給を2050年までに100%自然エネルギーとするシナリオ。 |

元々欧州は、気候政策とエネルギー政策とのバランスを、比較的上手にとってきた。

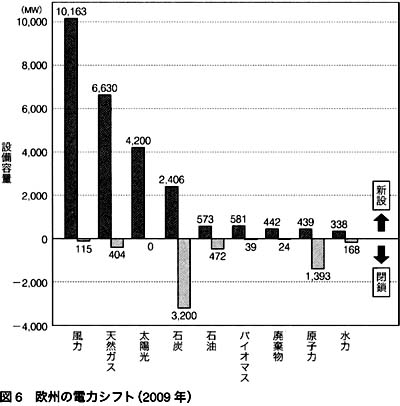

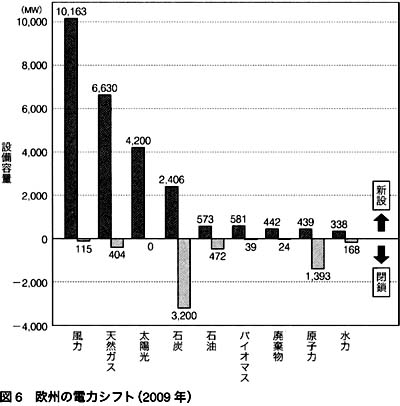

その欧州が自ら成し遂げてきた自然エネルギー普及の成果を振返ってみると、2000年代に入ってからの過去10年間に、最も増やした電源は天然ガス8300万kWに次いで、風力発電の6300万kW、太陽光発電の1300万kWと続き、石炭・石油・原子力は、正味で大幅に削減してきている。

2009年単年で見ると、風力発電が天然ガスを拔いて、最も普及した電源となった(図6)。

このように、事前の予想をはるかに上回る変革を成し遂げたことにあらためて自ら驚き、その政策を強化すれば、「自然エネルギー100%シナリオ」も決して夢物語ではないことを再認識したのではないか。 |

|

21世紀の新しいエネルギーパラダイムヘ

欧州を中心に見られるこうした新しいエネルギーシフトの流れは、単に「絵に描いた餅」のようなシナリオではない。

エネルギーに関する全く新しい考え方の枠組み、いわば新しいエネルギーパラダイムが広がりつつある。

第一に、自然エネルギーが、産業的にもまた金融投資的にも、今や最も成長や革新が見込めるセクターとして期待されていることだ。

このため、先行する欧州はもとより、アメリカ、中国、インドなどの新興大国も、この「クリーンアップ競争」「クリーンテックベンチャー投資」を巡って、激しい競争を繰り広げている。ここでも日本は蚊帳の外だ。

第二に、送電会社がTSO(トランスミッション・システム・オペレーター)と呼ばれ、すでに電力会社と別の主体となっている欧州では、自然エネルギー拡大のために送電線へ設備投資することが大きな目標となっていることだ。

特に、スーパーグリッドと呼ばれる、大がかりな投資計画が進みつつある。

これは、北海や地中海を高圧直流送電線で結ぶことで、北欧の豊富な水力発電によって、風力発電や太陽光発電の出力変動をカバーすると同時に、北海や北アフリカに大規模な洋上風力発電や集中太陽熱発電などを整備しようという、野心的な計画だ。

第三に、グローバルな知識社会化を先導する欧州が、政策と市場の両面で、新しい地平を切り拓きつつあることだ。

政策面では、ドイツが代表的な成功例である固定価格買取制度などの「賢い政策」を国際的に広げつつ、いっそう革新してゆく流れがある。

もう一つは、小規模分散型の自然エネルギーを自由化されたエネルギー市場に組込んでゆく、新しい市場ルールづくりとして、スマートグリッドを捉えた流れである。

こうした欧州の流れは、間違いなく21世紀をリードしてゆくベンチマークとなるに違いない。

top

****************************************

|