|

****************************************

Index 改訂版本文 図版解説 関連資料 解説

関連史料

125

(一) ニューイングランドの大昔の塵棄場(キョケンメディング)が非常に古い証拠 top

E・S・モース教授は、この課題について二、三の見解をのべた。彼はいう。

当地方の海岸全域にわたって二枚貝の貝殻の堆積が残っており、しばしば大きな山に成っている。

これはおそらく、貝を食べて生きていた大昔の人びとが投げ棄てたものである。

当地方においてもデンマークにおいても、この種の堆積近くで石の炉の跡が見い出されるし、矢尻その他の道具もみつかっている。

ただし、当地方の貝塚では、石器が甚だ乏しい。いっぽう骨器は甚だ豊富であって、鹿角製の鋭い刃器もある。

これら貝塚の年代は研究の一課題であって、おそらくニューイングランドの貝塚は、ノースカロライナの貝塚よりも古い時代に属している。

後者ではデンマークの貝塚と同じ程の量の石器が見い出されているのである。

貝塚の厚さは、二フィートから三フィートと変化があり、海岸は、海に洗われて切りたっている。

貝塚が形成されて以来、植生には大きな変化が生じたという証拠がある。

現在ニューイングランド海岸に比較的まれなビノスガイやカキは、貝塚の時代には豊富に存在していた。

オオジカやオオウミガラス(今では絶滅)の骨は、貝塚の中でしばしばみられ、貝塚が非常に古いことを示唆している。

モース氏は、石器が乏しい点を彼の貝塚年代観の傍証と考えている。

(『カナディアン・ナチュラリスト』新シリーズ 第五巻 一八六八年)

126

(二) 日本における太古の人類の形跡 top

日本人の起源についての関心は非常に大きいから、日本における太古の民族にかんする情報であればどんなものでも『ネーチャー』誌の読者の興味を惹くことだろう。

まぎれもない大昔の塵棄場すなわち貝殻堆積を発見し調査したことによって、私はこの島にいた先史時代人類について積極的な証拠をしめずことができるようになった。

原住民なのかどうかは、もちろんきめることはできない。

今年の六月、初めて東京に行った折、私は大森という名の停車場近くで車窓から貝殻堆積のみごとな断面を観察した。

ニューイングランド沿岸でしばしば調査した貝塚と似ていることから、一見してすぐ貝塚と分った。

九月一六日、三人のすぐれた日本人学生、松村(任三)・松浦(佐用彦)・佐々木(忠次郎)氏とともに同貝塚を調査し、数日後には、文部省顧問のデイヴィド’マレー博士と福世氏、それに発掘人夫二人を使って徹底的な調査を実施した。

貝塚は、テングニシ、バイ、サザエ、ビワガイ、フネガイ類、ホタテガイ、ザルガイ

*1 などさまざまな種の貝殻から成り、非常に特徴的なカキの二種もある。

*1 ここで列挙している貝の名は、報告書であげているものと一部異っている。

ビワガイは米国東岸には豊富な貝。

報告書に記載なくおそらくツメタガイを誤認したもの。ホタテガイも報告書に記載なく、何にあたるか不明。

ザルガイも何をさすか不明。以上、小池裕子氏の教示による。

128

そして面白いことにはオオノガイも他の種も、ニューイングランド産のものと区別できない。

これらの貝は、私の承知する限りでは、今なおエド湾に住んでいる。

貝塚は約二〇〇フィートの幅をもち、厚さは、一フィートから五、六フィートと変化があり、上には少くとも厚さ三フィートの土が積っている。

今、同貝塚は、湾から半マイル近く離れているけれども、世界各地のこの種の貝塚がふつう存在する位置と同じように、もとは海岸近くに形成されたものに違いない。

この事実は、貝塚が形成されて以来、土地がかなり高くなったことをしめしている。

地質学的にも、過去に広範な土地隆起があった証拠がほかにあることを付記しておく。

典型的な貝塚に特徴的な骨片、粗製角器、土器片は、皆ここに揃っている。

しかし、この貝塚には、それ自身を特色づける特徴がいくつかある。

第一は、莫大な量の土器、その装飾の多様性である。非常に凝って飾りたてたものも若干あるが、作りは甚だ粗い。

第二は、骨器の欠除である。

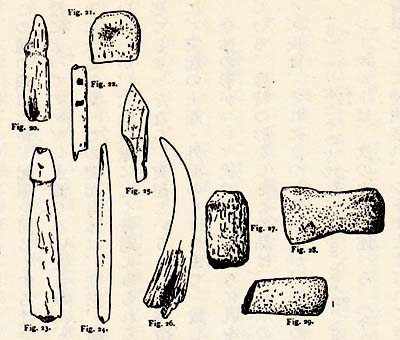

数にして八個ないし一〇個ていどにすぎない発見例は、みな角器であって、他には小さな猪牙製鏃(やじり)が一つあるにすぎない。

角器は皆非常に簡単なものであって、そのうち二つは先がとがっておらず、骨製突き錐状を呈し端の周囲にくびれを作り、他の一つは鹿角の自然の先端部から作り出されたものである。

端を切り落した角片が二、三見い出されている。

第三は、貝塚の頂き近くで見い出した軟質砂岩製の小さな石斧が一個あることを除けば、フリント剥片(フレーク)も、いかなる種類の石器もまったく欠けている点てある。

猪牙が遊離した状態でしばしばみられることは、牙が道具に使われたことをしめすようである。

また鹿角の一つは端から孔がうがってあり、雑な柄の形に仕上げてある。

最も普通にみられる獣骨は、シカ・イノシシであって、面白いことに、スティーンストルプがデンマークの貝塚についてしめす割合と符合している。今までのところ人骨はみつかっていない。

二、三の土器に付着している赤色顔料の分析結果は、辰砂であることをしめしている。

貝塚が海岸から離れている、海より高いところにある、石器を欠いている、上に非常に厚く土が堆積している等々、この貝塚がきわめて古いことを信ずるに足る理由がある。

東京大学の総理・総理補、加藤(弘之)氏・浜尾(新)氏は、学問的関心を寄せられ、この貝塚を徹底的に調査すべく、あらゆる便宜が私に与えられることになっている。

九月二一日 東京にて

エドワード・S・モース

(『ネーチャー』第二一巻第四二二号 一八七七年一一月二九日号 八九ページ)

130

(三) 大森村発見の前世界古器物について top

江湖新報(しんぶん)

○大森村にて発見せし前世界古器物の事について米国モールス先生の演説会は、予て報告をせし通り去月三十日浅草井生村楼にて開きたりしが、聴衆五百数十人にてなかなか盛会でありました。

今その梗概を筆記して次に掲載す。

○すべて学術の研究に二途あり。知りたる事より推して知れざる事を尋ぬるは正途なり。

知れざる事より推して知れたる事を定むるは異途なり。

譬(たと)えば、七日間に天地を作りしと言う経文を推して現今の事物に論じ及ぼすが如きは正途(ほんみち)にあらざるなり。

○欧米にて、土中より出現せる古器により前世界人種の事を考覈(せんさく)する学問の開けしは今より二十年ほど前の事にて、これまでは聖書によりて世の開闢(ひらけし)は六千年以来なりと人皆信ぜしが故に、前世界人種の事を論ぜし人なかりしなり。

○土地の変遷(うつりかわり)を考うるに、譬えば方今(いま)眼前(まのあたり)に川が埋れ貝類のその内に埋(うずも)れるより推して考うれば、山中の岩山を砕きて貝を現わすものあれば此処(ここ)は古(いにし)えの川底なりしこと推して知るべし。

132

また岩石を壊ちてその岩石中にある動物の骨および器物などを見て、第一第二第三第四世界の内何世のものたるを知るべし。

これ、その文質について見分ち得べければなり。但し、この考証は一、二箇所にて定むべきにあらず。

広く捜索し洽(あま)ねく経験し参互(たがいに)比較せざれば大なる誤りを生ずべし。

○土中出現の物につき前世界を別ちて四とす。

第一粗石世界、第二磨石世界、第三銅世界、第四鉄世界なり。

第一世界の人種は石鏃(いしのやのね)および斧鉞(まさかり)の如きもの皆粗石を以てこれを製せり。

第二世界の人種は同じく石を以てこれを製すれども、これを碧磨(とぎみがき)し、またその石鏃(やのね)の如き箭(や)と相接たる所において糸を巻くべき巧を施せるなど、これを粗石世界のものに比ぶれば、ややその進歩と見るに足る。

第三世は銅を発見しその尤も製作し易きものなるを以て、これを用いて鏃および斧斤などを製す。

この時代には金を以て製造せるものもまたあり。

第四世に至りて始て鉄器あり。それ鉱石中より鉄を取るは最も開明に至らざれば得難きものなればなり。

第一はおよそ十五万年ないし三十万年以前の世にて、第二は三万年以前と思考せらる。

さりながら現今に在ても未開の国においてなお石を以て器物とする所あり。

○米国ニューゼルシーの地にてふ石の中より古昔人種の遺物を発見せり。

またブラジルおよび欧州のデンマルクなど海岸の山より貝殻の多く出る土質を見て古物有るを知り掘りたりしに、果して上世の器物古骨などを得たる事あり。

デンマルクにて始めて古物を掘出せるステーントロップ氏は、この貝類の実を食すべき質なる事を覚りたるより遂に前世界人種が棄てたる貝殻なるを発見し、種々の禽獣骨を見出せしに体中の尤(もっとも)堅き骨の部分のみ残れるより、この世界の人種の食余の骨なる事を推考せり。

すべて山の半腹その他とも貝の地中に湊集せる所は、概して上世人の住跡にて、これらの場所より古器を得ること往々あるものなり。

(『なまいき新聞』第三号 明治十一年七月六日 土曜日)

モールス先生演説前号のつづき

○この貝は上古の人の食料にて、その貝の実を食し殻を捨てたりしなり。

此所よりは鳥獣の骨も多く出ずるものにて、その出ずる所の骨はいずれの地いかなる所にて掘り出せしものも、その骨節は皆同じ。

これによりてその鳥獣もまた上古人の食料とせしものなる事を知る。

その鳥骨は今現に有るものなる故、或る人その鳥を犬に予えて試みしに、骨のうちにても和らかなる所は皆食し堅き所を残せり。

その残せるものは諸方において掘り出せる骨節と少しも異なる事なし。

これによりて土中出現の骨は皆上古人の餐余なるを知れり。

○石器ある所には概して骨ありて銅鉄器なきは、世界中何方も同じ。

また貝の湊集れる土中において古骨古器を得るも世界また同じ。

134

○大森にて掘り出せし内土器によりて考うれば、その形と模様とやや進歩のものなれども、これを要するに第二世界には出ざるべし。

さて、その掘り出したる中に人骨ありて、その骨は骨節中最も堅硬なる所にして、その骨皆折砕あり。

デンマルク、ブラジルなどにて掘出せしものも皆同じ骨節にて、同じく折砕あり。

これその葬りたる骨にあらずして(葬骨ならば全体を存せざるべからざる理なり)人々相食み、その骨は砕折きて髄汁を吸いたるを知るに足るべし。

○大森にて掘出したる器物を蝦夷人種の製品という説もあらん。

されどもその決して然らざるを証せるに足ることあり。

○そもそも日本の上古の状を考うるに、日本人種は西南より来りて漸次に土人を駆り退けたるものにて、その土人はすなわち今日の蝦夷(えぞ)人種なり。

蝦夷人種はカムサツカ(カムチャッカ)人類にて、東北より漸々西南に移り琉球辺へも来れりしと見えたり。

日本人種の蝦夷人種を駆逐せしは明伝ある事にて、紀元後九百年頃までも両人種の互いに奥州辺に戦争せし事青史(れきし)に掲げたり。

○故に日本は日本人種の西南より来らざりし始は蝦夷人種ここに在りしものなり。

さて蝦夷人種の来らざりし以前はいかなりしや知るべからず。

西説にいわゆる人種の祖先とする猿のみこれに住みしも計るべからず。(以下次号)

(『なまいき新聞』第四付 明治十一年七月十三日 土曜日)

モールス先生演説前号のつづき

○されども勾玉(まがたま)を珍重せしはカムサツカおよび蝦夷人の風なり。

故に大森出現の器果して蝦夷人の造りしものならば、余が発見せし後衆大来りて連日発掘せし内には必ず勾玉なかるべがらざる理(ことわり)なるに、絶てある事なかりき。これその蝦夷人が造りしものならざる証なり。

△土器の中にて かくの如き模様は今蝦夷人が用いる模様に似たりといえども、米国にもまたかくの如き物あればこれを以て蝦夷人の製造に出るの証とすべからず。 かくの如き模様は今蝦夷人が用いる模様に似たりといえども、米国にもまたかくの如き物あればこれを以て蝦夷人の製造に出るの証とすべからず。

かつ上古グリインランド(カムサツカ辺すべて北地)には土器を用いし事なく木器のみなりしと思わるれば、かたかた蝦夷の製器というは疑うべし。△大森より掘出せる人骨によれば、この時の人種は人相食みし事明らかなれども三千年顕然たる日本の古史に人相食みし事を記せす、蝦夷の古伝においてもまた聞く所なし。

かつ大森は海岸を距る英国里程半里ばかりなり。デンマルクにて古器の出し処も海辺にて距里大約相同じ。

上古は直ちに海浜なりしが、年代を積みかくの如く隔たりものにて時代の最も古きを見るに足る。

故に大森出現の器品は蝦夷日本人などの製作に係るのにあらずして、前世界人相食みし頃の人種が製品たる事更に疑いを容れざるなり。(畢=おわり)

(『なまいき新聞』第五号 明治十一年七月二十日 土曜日)

136

(四) 日本太古の民族の足跡 top

日本人ほど興味ある起源をもつ民族はない。

二〇〇〇年近くまでほぼ完全にさかのぼる歴史、非常に多くの点で欧米文明に類似する文明――欧米の歴史上の各時代に対応する時代が日本でも繰りかえされている――これらすべてはわれわれの興味をおおいにそそる。

しかし、日本人の民族的類縁を、身体上の特性からも言語からも跡づけることが難しいため、問題はなお未解決のままである。

日本人が複合民族であることは疑いない。

日本の伝承はすべて、彼らが南から渡来したことをしめしており、また彼らが上陸した時、そこで毛深い民族を見い出し、居住をめぐって争ったことも確かである。

その後の歴史は、中国人が何回か侵攻し、この歓迎されざる訪問が日本人によって撃退されたことをしめしている。

また、朝鮮はかって日本人の侵略をうけている。

これらの事実を知っていれば、日本で多種多様な顔付きに出くわしても驚きはしない。

そこには中国人そのままの顔もあれば、北方民族のひなびた容貌もあり、そしてまた典型的な日本人の顔を代表すると思われるやさしく明るい顔もある。

日本人の起源についてこれまでかかげられてきた数々の推測や意見を集めたならば、好奇心をそそる大部なものとなるだろう。

その筆者がクリスチャンであるにせよ、ないにせよ、誰もが途方もない考えをのべていることは注目に値する。

日本人自身は、自分たちの起源が太陽にある、という伝説をもっている。

ケムプファー *1 は、「日本人はバビロン最古の住民の子孫である」という馬鹿げた考えをもっている。

こうした突飛な説はうちきりにして、次にいくらかでも事実に基礎をおいた見解をとりあげることにしよう。

日本アジア協会の席上における発表で、

アストン氏は日本語とアーリヤ語の若干の単語には親縁性がある、とのべた。*2

いっぽうブルッ

クス氏は、カリフォルニア科学アカデミーの会報で、日本語と中国語とが南アメリカ西海岸に由来する可能性をしめす根拠をかかけている。

すぐれた日本人学生伊沢(修二)*3 氏は、アメリカ

科学振興協会の最近の会合で、日本語の単語多数がヒンドスタニー語と類似することに注意をうながしている。

いまここに掲げた見解も、その他の見解も、互いに内容はあい反しているのだが、各論者は、一つの点では意見が一致するように思われる。

すなわち、現在、日本に住む人びとはもとから日本にいたのではない。

日本人も、蝦夷にいるアイヌも、日本に土着ではな

い、という点である。

138

*1 Kampfer, Engelbert(一六五一〜一一六)。ケンペルと表記されること多くケップフェルとも記 される。ドイツの博物学者、医者。一六九〇(元禄三)年から二年間滞日。日本の歴史・民族・宗教・日本語・動植物を広範にあつかったその著」Geschicnte und Beshireibung von Japan は、イギリスにひきとられて英訳本としてまず一七一二年に刊行され、のちフランス・オランダ・ドイツ語(一七七七年)で出版され、欧米人の日本にかんすろ知識の典拠となった。和名『目本誌』。うち一部は『江戸参府紀行』(異国叢書第六巻 訳注呉秀三 駿南社 昭和四年)として刊行されている。石橋長英・小川鼎三『お雇い外国人』第九巻 医学(鹿島出版 一九六元年)。

*2 Aston William George

(一八四一〜一九一一)。イギリスの外交官。一八六四(元治一)〜一八八九(明治二二)年滞日。『日本書紀』の翻訳(一八九六年)、『日本文学史』(一八九九年)があり、『日本アジア協会誌』には、モース引用の次の論文ほか何篇かの寄稿がある。

"Has Japanese an Affinity with Aryan Languages?" Transactions of Asiatic Society of Japan, Vol.II,Yokohama, 1874,223-231.

*3 伊沢修二(一八五一〜一九一七)長野県出身の教育家。東京音楽学校初代校長。「紀元節」・「来れや来れ」を作曲。一八七五〜七八年アメリカ留学。ハーバード大学で理科を学び、一八七九年には進化論の紹介に尽力。伊沢修二著・山住正己校注『洋楽事始――音楽取調成績申報書――』(東洋文庫188 平凡社 一九七一年)。 |

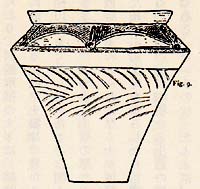

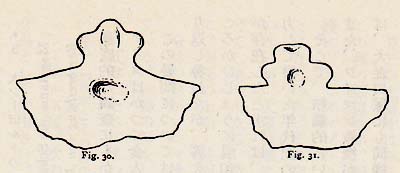

図1-8は、土器のさまざまな形の実例をしめす。

1は直径130mm。2は直径280mm。 3は直径130mm。4は高さ220mm。

5 * は直径105mm (* 台付土器の台。天地逆転)6は直径160mm。 7は直径150mm。8は直径150mm。 |

140

日本古代の記録が信頼出来るものとすれば(かなりの精度で西歴紀元前までさかのぼることは確か)、神武天皇は、一世紀に日本征服のため、九州の一地方からやってきた。

彼ら侵入者たちは、果敢なる抵抗に遭ったのでもとの海岸まで退かねばならなかった。

神武天皇とその軍を撃退したのは、毛深い蝦夷の人びと、すなわち現在北の島々に住む人びとの先祖である、と日本人は信じている。

アイヌの言語・伝説・民俗の研究は、つぎのように信頼できる根拠を提供している。

アイヌの祖先たちはカムチャツカを出、千島列島を経て到来し、次第次第に日本の国土を占有するにいたり、そしてその後、南から渡来した日本人がアイヌにとって代ったのである。

日本人が南からやって来て、北から来たアイヌと交代した、と信すべき理由がそろっているとなれば、次におきる疑問は、この日本島最古の住民が誰だったか、である。

北から来たアイヌは、そこで野蛮な原始民族の抵抗を受けたのか、それとも、今もなお子孫たちが森の樹々によじのぼっている大昔からの親戚たち、すなわちサルのキャッキャッという挨拶に出迎えられただけだったのか。

記録は、これらの点にかんして沈黙している。東京近郊で、私は昨年一つの発見をしたが、それによって、アイヌが住みつく前にいた民族の足跡が多分見い出された、と信じている。

多分、とつけたのは、アイヌ民族について、その習俗や古代遺物を研究してか

ら、はじめて確定的な意見をかためることが出来る、と思うからである。

初めて東京を訪れた際、私は汽車の窓からまぎれもない大昔の塵棄場、われわれのいう貝塚を発見した。

この貝塚は、東京から約六マイルの大森にある。

なぜそれが今まで知られないままだったのか、不思議に思われるかもしれない。

それは人の目にしばしば触れていたに違いな

いのだが、欧米に数多くみられる同種の貝塚の場合と同じように、大昔に堆積した海産貝類の自然層が、その後の土地隆起の結果もちあげられたもの、とみなされていたのである。

バルト

海沿岸にある同種の貝塚を初めて鋭意研究して、それが実は人の、しかも大昔の人の手になっ

たものだ、ということをしめしたのは、コペンハーゲンのスティーンストルプであった。

それ

以来、世界各地の貝塚にも注意が払われるよう

になったのである。

ニューイングランド海岸でこの種の貝塚の研

究をジェフリズ・フイマン教授と数年間おこな

ったおかけで、私は大森貝塚の性質を一目で認識できた。 |

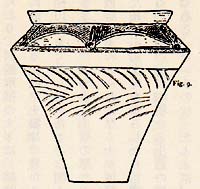

図9 この手の口縁部は、当貝塚によくみられるが、破片をつないで

全形がわかるものは一例のみ。

高さ約300mm。

|

142

鉄道線路は、貝塚を突っ切って走っており、貝殻堆積の大半は、線路に砂利を敷くために取り去られている。

線路近くの稲田に散乱する貝殻や土器片の量から判断すると、貝層が、かって線路をこえてかなりの距離の稲田にまで及んでいたことは明らかである。

貝層の厚さは、数インチから二フィート半までさまざまで、その上の土層の厚さも二フィートから五フィート近くまで、とまちまちである。

貝層の上にこんなに厚く土が堆積しているのは、人為的に運ばれたのかもしれない。

日本人が、たんねんに土地をならしたり、窪地を埋めたりすることは、よく知られていることだからである。

貝塚の上に堆積する土層の厚さは、貝塚の年代を計る指標としては、信頼に値しないものである。

というのは、たとえば、マサチューセッツ州セーラム付近には、いくつも貝塚があり、いずれも明らかに同種の土器・骨器を包含していて、おそらく同じ時代のものと推定できるが、ある貝塚ではその上に土が二フィートも堆積しているのに、不毛の原野にある貝塚では、上の土が数インチにすぎないのである。

大森貝塚は、江戸湾に現生する貝類から成っている。しかし、私は現生の貝の形状を、まだ充分に研究できないでいるので、貝塚が形成されて以来、動物相に変化が生じているかとうかを確認していない。

沢山の属が見い出されており、そのうち代表的なものとして、バイ、スカイ、セリテウム・アルカ、イタヤガイ、二種のカキがある。

そして面白いことに、最も普通の二枚貝、オオノガイの大きな貝殻は、ニューイングランド海岸に普通みられる同種のものとほとんど区別できない。

大森貝塚の立地は注目に値する。

ニューイングランド、フロリダを始めとして、今まで貝塚が見い出されたほとんどすべての場所において、貝塚は、海岸か河岸に近接したところにあるのが、つねである。

メイン州のダース島におけるように、海が貝塚を洗い、しだいにそれを削り取っているところもある。

ジェームズ・ファウラー師は、ニュービランスウイィク海岸に貝塚がないことを取りあげて、海浸の事実の例証としてかかげ、五〇年前には海岸からかなり離れて立っていた建物が、その後、海に洗い流されてしまった事実に注意をうながしている。(1)

バルト海沿岸の貝塚は、これとは逆に海岸から一マイル、またはそれ以上離れたところにある。

この事実は、地質学上の事実に照して、貝塚形成の後、陸地が隆起し、海に向ってせり出したことをしめしている。

大森貝塚は、バルト海の貝塚と同じように、海岸から少し離れたところ――正確ではないが、ざっと半マイルのところにある。

そして貝塚が形成されて以来、土地の隆起が起きたことは疑いない。地質学的証拠も、この見解を支えるのに充分である。

デンマーク、ニューイングランド、フロリダ、というように互いに遠く距った土地にある貝塚は、それぞれの特徴をそなえている。

デンマークの貝塚では、土器は乏しく、フリント剥片(フレーク)、粗製の石器、骨角器は豊富らしい。

ニューイングランドの貝塚では、土器は豊富といえず、石器も粗製かつ乏しいが、骨角器はかなりみられ、とくに骨器の方が多い。

144

フロリダの貝塚では、土器は他地方の貝塚よりは多く、また粗製の石器や骨器が見い出される一方、大形の貝殻が、各種の道具の材料として使われたらしい。

ワイマン教授は、フロリダの淡水性貝塚の報告で、この種の貝器を多数図示しており、またスティムプスン博士は、螺旋状の溝をもつイトマキボラの軸柱で作った錐を、『アメリカン・ナチュラリスト』誌に図示している。

デンマークやニューイングランドの土器は、沈線や「縄紋」で飾られているが、フロリダの土器には、粗っぽいスタンプ紋がみられる。

大森貝塚も特有の性質をそなえている。

第一に、土器は甚だ豊富であり破片とともにほぼ完形に近いものがある。

量があまりにも多いから、かってはここが、土器作りで有名な場所だった、と信じたくもなる。

しかし発掘では、山積みにした土器も未完成の土器も見い出されず、この推定を正当づけることはできない。

第二に、土器の形は多様であり、紋様の変化もいちじるしい。

このような特徴だけからみると、かなり新しい時代のものではないか、という推測も生まれよう。

しかし、粗製であって、いっさいロクロを使わず、釉薬(うわぐすり)をかけていないことは、それが大昔のものであることをしめしている。(2)

土器の大多数は、世界の大昔の土器に一般的な、撚り紐による縄紋をもっている。

土器の多くは沈線紋をもち、また粘土が充分に乾いた後、焼く前に削り取るという特有な紋様をもつ破片も少しある。

(1) 『スミソニアン研究所年報』一八七〇年度 三八九ページ。

(2) 横浜の新聞の記者の一人は、最初の発掘の際に線路の露出した崖の真向うで釉薬のかかった陶器片が見い出された事実を指摘する。

彼は英国のボタンや缶詰のパンダ付けの蓋もみつかった、と追加できたことだろう。

かかる手合は、花崗岩の裂け目に生きているカエルをみつけても、そのカエルは花崗岩と同じ古さだとか、花崗岩の方がカエルと同様新しいとか判断を下すのだろう。

これら土器破片の紋様は、アイヌの紋様様式とほとんど同じである。その他の土器においても、曲線間の空間を「縄紋」、または剌突紋で「充填する」特有な手法が、またアイスを想起させる。

貝塚で土器以外に何も発見されていなかったとすれば、この貝塚をためらうことなく蝦夷人に係るものと断じ得たかもしれない。

スミソニアン研究所のフランタ・H・カシング氏は、ニューヨーク北部とカナダとにおいて、たがいに似かよった土器を見い出したというが、そういう土器だけでの比較は危険である。

なお、その手の土器は、ニューイングランドでも発見されていることを付記しておく。

多くの場合、土器の口縁には、「指で押しつけた」紋様を

もつ粘土紐を波状に飾っている。*4

*4『大森貝塚』図版7図1〜11の紋様をさす。

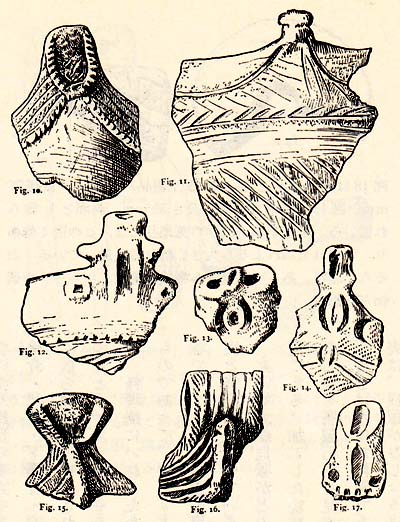

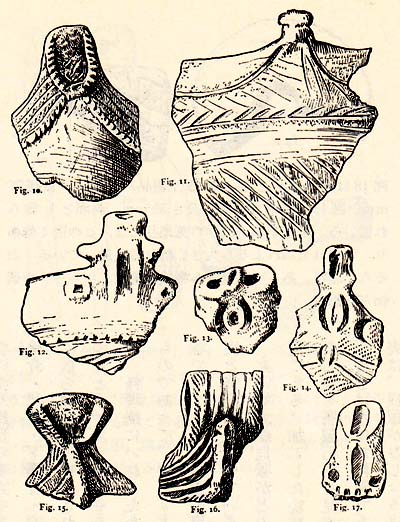

土器のいちじるしい特色は、口縁を突出させて、紋様をもつ瘤や把手を作り出している点であって、その若干を図10〜17に示す。彩色土器も二、三見い出され、その顔料は、東京大学ジューニット教授の分析で、赤色硫化水銀(朱)と判明している。

146

帝国全土のいたるところで石斧や精巧な作りの石鏃・石槍・石杵が普遍的に出土している。

これらの石器は、アイヌが使ったものかもしれないし、そうでないのかもしれない。

しかし、同

じ形の石器は蝦夷にもみられるから、すくなくともその多くが昔のアイヌの手になった可能性はある。

しかしながら、大森貝塚で見い出された僅少の石器がきわめて粗い作りのものである

こと、さらには、私か知る限り、これほど石器の出土が少い貝塚は他にないことを認めることは重要である。

図28・29に示した二個の石器は軟い火成岩製である。

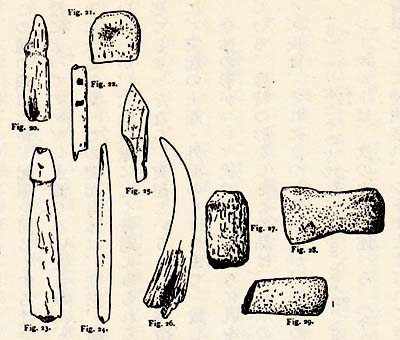

大変面白いことに、発見されたその他の道具は、大多数が鹿角製であって、一例のみが骨製である(図21は明らかにシカの中足骨端部)。精巧に仕上げた鏃(図25)は、猪牙製である。

鳥骨はあまりみられなかった。

デンマークやニューイングランドの貝塚では、どこにでも見られるオオウミガラスの骨は探したが、みつからなかった。

貝塚からは、各種の部厚い貝殻が

出土するが、何らかでも加工したものはない。

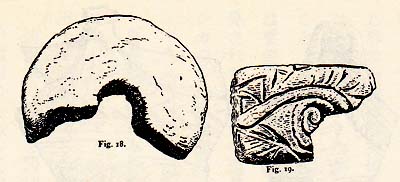

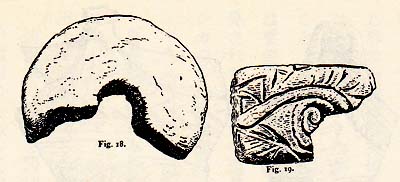

紡錘車の破片を図18にしめす。念入りに紋様をつけた変った土版、つまり粘土を焼いた小板

を、図19にしめしておく。

私の知る限りでは、この種のものは、世界の他の地方の貝塚では発見されたことがない。

その用法は、推測困難である。 |

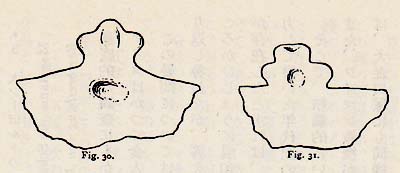

図10〜17は,大森貝塚特有の突起・把手若干例をしめす。

中米にみるような脚付土器はひとつもなく、大ていの土器は、口縁部が立ちあがって突起をなしている。

図16は突起を環状に作り、木の把手をはめこむことができる。

図11は最大径は190mmあり、これによって他の突起の大きさも推し測れよう。 |

148

大森貝塚に関する最も重要な発見は、疑問の余地ない食人風習の事実である。

人の大腿骨・上腕骨・橈(とう)骨・尺骨・下顎骨・頭頂骨の大形片が、貝塚に広く散らばって見い出された。

これらの人骨は、シカの骨とまったく同じやりかたで割ってあった。

それ

は、料理鍋にいれるためか、髄を得るために割った

ものであって、フロリダやニューイングランドの貝

塚で、フイマンが食人風習の証拠としてあげた諸事

実と完全に合致している。

次いで大森貝塚がどのくらいの古さをもつかの問

題である。加工した金属をまったく欠き、形の整っ

た石器も磨製石器も見ず、見い出された極く僅かの

石器もはなはだ粗製であること、これらすべての事

実は、貝塚が非常に古いことを示唆している。

貝塚が形成されて以来、土地の隆起によって海岸

線に生じた変化は、地盤がもっ

と安定した国において考えられ

ているような重要さをもたない。

次の問題は、この貝塚がアイ

ヌのものか、先アイヌに属するものか、である。

この貝塚を残

した民族は、特にすぐれた土器作りであった。

土器の製作技術

は、ひとたび習得されると失わ

れることはない、というのが民族学者の意見である。

しかし、

エスキモー・アリュート・カム

チャダールも、そしてアイヌも

基本的には土器を作らず、通常

は、石か木で容器を作っている

こと、そしてこの種の大昔の石製容器が、日本の各地で見い出されることも事実である。

150

若干の土器片にみられる紋様と現代アイヌの同種の紋様とは確かによく似ている。

しかし、

この種の類似性が、起源を同じくする社会をしめす、とみなされるとするならば、故ハート教

授によってアマゾン上流で見い出された、一五二ページに図示する土器の突起は、どういうことになるのか。

この突起自体は、従来、報告図示されてきたよそのどの土器の突起にも似ては

いないが、大森貝塚にごく普通にみられる突起とじつによく似ており、もし、両方の土器を混ぜてしまったなら、突起という一つの特徴だけでは区別できないほどだ。 |

図18は紡錘車かとみられる土製品の破片一直径70mm。

図19は小さな土版。長さ55mm。両面とも飾られている。用途不明。

大学の蒐集品には、この他4個あり、いずれもこれよりも大きく飾り方も違っている。

おそらく護符、あるいは祭儀か権威の象徴、ユニークな遺物だと思う。

図20〜29は角器若干例をしめす。図25のみはイノシシ牙製。図23・24・26はそれぞれ長さ60・62・125mm。

図21はシカの中足骨端製。図22は鳥骨,おそらく翼の骨製で2孔をうがってある。

図27はシカの枝角の部分から作り両端欠損。

図28・29 は石器2点、軟質の火山岩製。それぞれ長さ50mm,70mm。 |

図12にしめしたように、突起の上面・外面のくぼみまで一致している。

全体の形がハンマ状で、頭のほうに孔をあけた珍しい形の石製装身具は、勾玉の名で知られている。独特の形をしたこの品は、日本の原始民族が使った装身具とみなされている。ボーレイズ氏は、それにまつわる伝説が、神話の時代以来伝わっている、と述べている。(3)

(3)『日本とその古代』(Nippon and its Antiquities")

シーボルト *5

は、次のように述べる。「今日まで、それは蝦夷と千島のアイヌの間で貴重な装身具として使用され、シトギとよばれてきた。琉球の住民も、勾玉に似た石を身につけている。

したがって、この小さな玉は、台湾からカムチャツカに連る全部の島々の住民の間に係わりがある、という注目すべき歴史的事実をわれわれに教えてくれる。」

*5 大シーボルトの『日本』一八三二年の勾玉の記述による

(Philipp F. van Siebold : Archaologie,Magatama, die Schatze der friihesten Bewohner der japanischen Inseln, in ,Nippon, Archiv

zurBeschreibung von Japan," Leyden, 1832, reprint Kodansha, 1975, S. 709-715) 。

徹底的な調査にもかかわらず、大森貝塚では、勾玉のようなものは何もみられなかった。

アイヌはかつて食人種だったか。

この疑問については、神田(孝平)・蜷川(式胤)氏ほか、傑出した日本の学者や考古学者に繰り返し尋ねたが、答えはいつも同じである。

すなわち、アイヌには食人の風習はなく、それどころか非常に温和でやさしく、殺人など起きたことはない、という。

もしそのような奇行が存在したとすれば、その風習は確実に知れわたっていただろうし、とりわけ昔の歴史家が努力して書いた年代記の中にも、きっと記録されたことだろう。

そこで、結論的にいえば、大森貝塚は典型的な貝塚が持つ主な特徴をすべてそなえている。

また、ワイマン教授かフロリダ州・マサチューセッツ州の貝塚で食人の証拠として挙げた事実は、大森貝塚にも同様に存在している。

アメリカでは、近代、白人が占拠するところとなったために、海岸沿いの貝塚がいかに新しいものであるかをきめることが難しくなっている。

152

とい

うのは、白人が最初に出会ったとき野蛮人たちは、彼らの祖先たちの

暮しとまったく同じ条件の中で生活しており、今日なお世界の何ヵ所

かに残っている真正の石器時代野蛮人とまるで同様だったからである。

しかし、歴史家がその歴史の詳細を驚くほどの忠実さで記録している

日本では、われわれは、大森貝塚の年代を推しはがるための、いわば、時間を測る基準を多少とももっていることになる。

貝塚を形成した人

びとが先日本人であることは確言できる。そして彼らを初期アイヌと

も先アイスとも信すべき根拠はともにある。 |

|

私は、貝塚の調査にあたって支援された大学当局の熱意と、発掘に際して個人的に助力された矢田部(良吉)教授、外山(正一)教授、デイヴィド・マレー博士、松村(任三)・佐々木(忠次郎)・松浦(佐用彦)・福世その他の諸君に対して、深甚なる感謝を表わさねばならない。

私は、私の不在中に、大森貝塚を完璧に調査すべきことを特に要請し、それはきわめて忠実に履行された。

さらに多くの資料が蒐集され、その中にはいままでみなかった珍しい形の土器も多数みられる。

私は近い将来、それを図解したいと念願している。

(『ポピラー・サイエンス・マンスリー』第一四巻 一八七九年一月 二五七〜二六六ページ)

154

(五) 日本の先史人類(1) F・V・ディキンズ top

モース氏は、江戸から数マイルの小村、オーモリ(氏の報告では、すべてオモリと誤記)で調査した貝塚(シェル・マウンズ)に、デンマークの貝塚(キチン・ミドンス)と同じくらいの古さをあたえようとしているらしい。

私は、この結論を性急と思わざるをえない。すくなくとも問題の報告書にしめされた諸事実によっては、それは証明されていない、と考えざるをえない。

それには、貝塚が海岸から約半マイルのところに位置し、主要な堆積は長さ九〇メートル、厚さ四メートルである、とのべられている。それは、完全に取り去られて今はない、と私は信じる。

(1)『日本 東京大学理学部紀要』第一巻第一部『日本大森貝塚』日本 東京大学動物学教授E・S・モース著(日本 東京大学出版 日就社印刷所 二五三九年(一八七九年))

この貝塚は、江戸湾沿岸で今なお豊富にみられる貝、そして、全く同じとはいえないまでも、ほとんど区別できない貝殻によって大部分が構成されており、貝殻とともに土器破片・石器・角器・土製装身具・「土版」、サル・クマ・シカ・イヌ・イノシシの骨、それに人骨がみられる。

人骨の大小の破片は、他の哺乳動物の骨とほとんど同じくらい多量にある。

報告書に付けられた一八葉の石版刷図版のうち一五葉までは、土器片の図形にあてられている。

図版の若干が、骨や貝、特に絶滅種に属すると述べられているような貝の図示に使われなかったことを遺憾に思わざるを得ない。

「現在、日本で見い出されるいかなるサルにも似ていたいことは確か」と断言され、イヌザルの一種に属するかと想像された「ヒヒのような大猿」の右下顎骨の図もまた加えられてしかるべきものだろう。

図示された土器片は、私たちに多くを語らない。

似たりよったりの紋様をもつ粗末な土器は、田舎の村でよく見かけるものであって、よく知られている「万古焼」の安物は、一般に線・彫り・点・「斜線紋」で飾られており、モース氏の図に描かれたものと似てなくもない。

石器の図と記述とは、その古さを明示することには役立っていない。海岸から貝塚までの距離は、けっして著しいものではなく、貝塚形成の時期以来、海水面に変化があったことを実証するものではない。

しかしながら、それとは非常に異った性質の明確な事実、すなわち、交互におきる土地の隆起と沈下とが、江戸・横浜付近では見い出されるかもしれない。

また、現在、江戸湾の海水がゆっくりと後退しつつあることも確からしい。

ごく新しい年代の貝塚の遺跡や痕跡は、武蔵・相模の両国、また疑いなく両国以外においても、海岸からかなり離れて、さらには内陸深くにおいても普通にみられる。

156

私は犬は日本にもとからいたものでなく、中国からもたらされたものと考えたい。

日本語の犬という名は、まさに犬の中国語 Kiuen(2)(ギリシャ語ではκuωv、ラテン語ではカニス Kanis(2))と関係があるようにみえる。

最後にいえば、「アヅマ」、つまり本州の東部地方には、おそらく一四〜一五世紀までおもにアイヌ民族が住んでいたらしい。

江戸は一六世紀末になってようやく開かれた。伝承によると、日光は八世紀に仏僧勝道正人によって開基され、神社が九世紀中ごろそこに建てられへという。

しかし箱根峠以東の地方には、一四世紀という後の時代まで、おもに原住民族が住んでいたらしい。

(2) 犬肉は今なお地方によっては食されている。

以上を根拠に、さらに加えて貝塚の貝と現生貝の比較をおこなう材料が欠けているのだから、私は大森貝塚に一三ないし一四世紀以上の古さをあたえることをひかえたい。

また同貝塚は、デンマークの貝塚を形成した人びとと同時代の人たちが残したというよりは、むしろアイヌ民族の仕わざとする方が確かだと思う。

食人の問題については議論する紙数がない。アイヌ民族と彼らの習慣とについて、私たちはほとんど知らないから、その習慣によって貝塚の人骨出土を説明できるのかできないのかはわからない。

もしそう説明するとすれば、従順かつ穏やかな一民族の歴史に食人という忌むべき嫌疑を押しつけることになる。

モース氏の記述のうち幾つかは、大きく訂正する必要がある。

日本の歴史書は、一五〇〇年前ないしその前後にはさかのぼらない。

伝説がもっと古く何百万年前までもさかのぼることは確かだが、現存する日本最古の書物、『古事記』は、神話をただ集めたものにすぎず、紀元八世紀に編纂されたのである。

字を書く技術は中国から伝わったが、六世紀よりさかのぼることは難しい。

また日本の歴史書は、ごく近年まで事実と伝説とをとりまぜたものであったから歴史的価値はすくない。

「日本ほど考古学に関心をもつ人が多い国は世界中ほかにない」という序文の記述が、私にとって非常に驚きであることを付記しなければならない。

石版技術はすばらしく、紙も活版技術も良い。

しかし日本人があたかもかしこい野蛮人であるかのように、モース氏が日本人の友人たちの肩を叩いてほめたところで、彼らは喜びはしまい。

なぜならば、日本人は、ヨーロッパの機械で、ヨーロッパ人の監督ないし指示の下で報告書を作ったのである。

さらに些細なことだが、横浜に二百どある印刷所で働く日本人の植字工たちにとって、かれこれ一〇年ないし一五年もの間、慣れてきたほんの数十ぺージの英文印刷を、まあまあの明瞭さと正確さとをもっておこなったという驚くにたらない芸当を演じたにすぎないからである。

(『ネーチャー』第二一巻第五三七号 一八八〇年二月一二日号 三五○ページ)

158

(六) 大森貝塚 付チャールズ・ダーウィン添え書き top

エドワード・S・モース

私はモース教授から同封の書状を受けとり、貴誌に推薦するよう要請された。

私はそれが印刷されることを願う。

なぜならばその書状がふれている『ネーチャー』誌上の記事は、モース教授の業績を評するにあたって甚だ公正を欠いていると思われるからである。

日本の大昔の住民による食人の風習、扁平脛骨、土器技術の巧みさ、そして何にもまして、その時期以来、列島の軟体勣物にみられる変化について彼がかかげた事実に、私は特に注目している。

モース教授の報告書に付隨的にしめされていることとして注意すべき事実は、日本の研究者数人が、列島の貝類を大がかりに採集し、先史時代貝塚の調査で教授を熱心に助けた点である。

これは、日本における将来の学問の発展を大いに鼓舞する前兆である。

ケント州ビーケンハム ダウンにて

四月九日 チャールズ・ダーウィン

『ネーチャー』誌第二一巻三五〇ページに、私の『大森貝塚』報告書に対するフレドリック・V・ディキンズの批評がある。

私は今この批評が書かれた真意は気にしていないし、またそれが広い読者をもつ貴誌に掲載されたのでなかったとしたら、心にも留めなかったろう。

書評者たるものは、書評する主題についていささかでも知っていてほしいものである。

ディキンズ氏は、一連の誤りによって、全体についての彼の無知をさらけたしている。

アイヌにかんして彼がおかした途方もない大間違いは、ロンドン在住の一日本人によって、すでにいち早く訂正されている。*1

ディキンズ氏は日本に住んだことがないのだ、と寛大な憶測をたてることもできる。

そうでなければ、彼の同国人の多くと同様、帝国の首都を、誤った名でよぶという故意の愚行は犯さなかったはずだ。 いっぽう彼が大森貝塚を見たなどということはありえない。

そうでなければ、実際には小部分が除去されたに過ぎない大森貝塚が、すっかり取り除かれてしまっている、という考えを表明して、もう一つの誤ちを犯さなかったはずである。彼はいう。

「この貝塚は、江戸湾沿岸で今なお豊富にみられるものと、全く同じとはいえないまでも、ほとんど区別できない貝殻で大部分が構成されており」と。

もし彼が、書評しようとした報告書を読む労苦を惜しまなかったならば、貝塚で見い出される貝のすべての種は、大きさ、形態比、個体数の多寡の点で、海岸に現生する同じ種の貝と異っていることを知ったはずである。

160

貝塚にきわだって多いいくつかの種は、いま近傍ではめったにみられず、ある種などは、大森から四〇〇マイル以内では見い出すことが出来ず、まさにそれは、動物学上の異った地域に属するのである。

*1『ネーチャー』第二一巻第五三八号(一八八〇年二月一九日号)に、S.Sugiura という人物、おそらくは杉浦重剛(一八七六年イギリスに留学して自然科学を学ぶ)が次のように投稿していることをさす。

日本の先史人類

この表題のF・V・ディキンズ氏の一文(『ネーチャー』第二一巻五三七号三五○ページ)には、年代の誤りがある。

彼は「「アブマ」、つまり本州の東部地方には、おそらく一四〜一五世紀までおもにアイヌ民族が住んでいたらしい」という。

彼は大森貝塚(モース教授発見)に一三ないし一四世紀以上の古さをあたえることに躊躇し、しかもそれがアイヌ民族の残したものだろうと考える。

しかしその時代より遥かの昔にアイヌを追い払った日本人が本州のこの地方には住んでいた、というのが真相である。したがって彼の考えのように、同貝塚が一三ないし一四世紀の遺跡とすれば、それはアイヌの遺したものではありえないことになる。

逆に、もし貝塚がアイヌの遺したものとすれば、遥かに古い時代をあたえなければならない。このような事情で、彼の結論のうちどちらか一つは誤りに違いない。

ロンドンにて S・スギウラ

図版の大部分が土器・土版等々に費されている、という書評者の不満は、この報告書のうち考古学者から最高の賞讃をうけた部分、すなわち、出来る限り土器のすべての形態と装飾の多様さとを余すことなくしめした部分を、評価する能力を彼がいかに持たないかをしめすものである。

骨と貝、特にいまはいない種に属する、とのべた貝をしめす図版が一枚もない、と彼は嘆いている。

もし彼が最終図版(ついでながら彼は石版刷というがこれは銅版刷)を見ていたなら 一例を除いてすべての種が、近くの海岸で入手できた同一種の形状と比較してあるのを見い出したはずである。

私は、貝塚の貝の形状を、新潟・神戸・長崎の同じ貝の形状と比較するのが妥当とは思わなかった。

遠く離れた地方間で種がしめす変異をいささかでも知っている人には、その理由は明白であろう。

骨の破片の図示についていえば、他の研究者が同じような調査でおこなってきた程度に、哺乳動物骨学にかんする私の限られた知識をもとにして一般哺乳動物を同定してリストを掲げた。

ディキンズ氏は、これを使ってこの貝塚を新しいと立証できる稔り豊かな分野を発見されたらよろしい。

私は、東京でまとめられるのを待っている莫大な量の骨片を、よろこんで彼に提供しよう。

162

彼が大森の土器と万古焼とを比較したことで、万古焼やその同類の焼物、すなわち、花敷・於多福庵・三木・芭蕉堂・常滑

*2、あるいは古いもの新しいものをふくむその亜流品に精通している人は皆、大いに喜ぶだろう。

*2 これら近世陶器は、すべてモースの Catalogue of the Morse Collection of Japanese Pottery 1901(reprint, 1979)にかかげられている。

すなわち尾張の花敷(モースのカタログ番号二六七二〜二六七八)、あるいは尾張の半七(二九二五・四〇九四・四〇九五)、山城の於多福庵(三九二八〜三九三〇)、芭蕉堂 (七九七)、山城京極四条の三木(三九二六・三九二七)、尾張の常滑(二八三二〜二八五三)。

彼の書評は、このように一連の誤った記述で占められているから、私かかかげた食人や扁平脛骨についての事実を論議する余裕がなかったのは当然である。

終りに、報告書を作った日本人印刷工・製本工の功を多とした私のふさわしい讃辞について彼が度量狭く不平を述べていることは嘆かわしく、日本人の誤ちをみると稚気まんまんに喜び、成功をみて冷笑する、という在日英国人に通有の特性を例証するものである。

合州国マサチューセッツ州セーラムにて

三月二五日 エドワード・S・モース

(『ネーチャー』 第二一巻第五四六号 一八八〇年四月一五日号 五六一〜五六二ページ)

(七) 大森貝塚 フレデリック・V・ディキンズ top

『ネーチャー』第二一巻五六一ページに掲げられたモース教授の興味深い誹謗の核心に対しては、出来るだけ誌面を節約し、修辞を避けるために、日本アジア協会で発表された日本の先史遺物にかんするミルン教授の最新の研究を主に引用しながら答えたいと思う。

ミルン教授の報告と、それに続いておこなわれた討論とは、同会の会報に印刷されており、この二月に刊行され、私はこれを二週間ほど前に入手した。

『ネーチャー』第二一巻三五〇ページにかかげた私の所論の主な目的は、モース教授によって大森貝塚に与えられた年代が、事実によって証明されていないことをしめすことであった。

この点に関して私は、ミルン教授・フォールス博士・アストン氏の支持を受けている。

これら各氏の一丸となった権威の方を、私はかのセーラムの動物学者の権威よりもあえてとるものである。

164

ミルン教授は、アイヌが今なお沢山住んでいる蝦夷や、大森貝塚を含む本州など、日本各地で沢山の貝塚を調査したが、そのいずれにおいても、人骨を見つけたとは記していない。

大森の貝殻を調査したモース教授の結論は、いくつかの種については、相対的な量・大きさ・部分の割合で、またある種については、絶滅という形で変化が生じている、と要約できる。

モース教授の結論に言及してミルン教授は、同報告書から次のように引用する。

「相対的大きさ等々の変化は、意味するところが大きく」、一般にみとめられているよりも短期間で種が変化することを「しめすか、または、このような特異性をしめず貝塚が、かって考えられてきたよりも、はるかに昔のものであることをしめすかのように思われる。」

ミルン教授(ただしモース教授の目には、貝塚をふくめて日本のすべてのことを冷笑する傾向のあるたんなる「在日英国人」の一人にすぎない)は、こうした変化を、「“近年”、江戸湾に起った大きな変化に大部分がよるもの」と考えようとしている。(“ ”はミルン教授) 「……江戸湾は急速に沈泥でふさがれている……過去八〇〇年に、大きな都市がいくつかその沿岸に形成され、そのすべてが、浅海域の純度を破壊する働きを加えた。

これらの原因がすべて結びついて自然条件に変化を起しているし、また起してもきた。

だから、そうした変化とともに、自然条件に依存する動物相の急激な変化を、当然予測すべきである。」

さらにミルン教授は、江戸およびその近傍の地図を一枚しめし、これに昔の海岸線を何本も記入して、海岸が湾の水に向ってさまざまに継続的に張り出していく規模と速度とを立証している。

さらにいう。{貝塚にかんしての私の結論は、それがアイヌ起源のもの、ということである……この貝塚が占める場所は……かってアイヌが住んでいた……と知られている土地にある。

そして日本には一二世紀の末まで、アイヌが住んでいたのである。」

ここでいう日本とは、本州をさすのであろう。

本州の東北地方には、今なおアイヌの集落が存在し、身体上の特徴を除くと言語や習慣も、近くに住む日本人と区別し難い、ということを、日本人からしばしば聞いたことがあることを付け加えよう。

ミルン教授は、江戸およびその近傍では、陸地の前進が一年で平均三八フィー卜から二フィートまでさまざまである、と述べる。

これで数えれば、海岸から大森貝塚までの現在の距りは、一〇〇年弱ないし一〇〇〇年強の間に達せられることになる。

アストン氏は、ミルン教授の発表に続く討論の場で――会報の記録から引用する――大森出土のこれらの遺物に先頃あてられた年代の古さを、

「この主題で論じた何人かの研究者たちが、引き下げる傾向を知って満足である。

ヨーロッパ文明と比較して、日本の文明は、ごく新しく発達した所産であって、そう古くさかのぼらなくても、発達の原始段階に出あう」と述べた。

そしてアストン氏は、八世紀の半ばころ、本州の大半は、もっぱらアイヌによって占められていたことをしめした。

166

フォールス博士は、「大森貝塚の古さは六〇〇年前が妥当」と述べ、ミルン教授は答えて、江戸湾でさまざまに証明される土地の隆起は、「湾に流れこむいくつもの大河川によって運ばれる泥土の莫大な堆積と結合して、非常な速さで海岸線を変化させるだろう」と述べた。

大森貝塚の土器にかんして、ミルン教授はいう。

「その意匠(デザイン)は、大多数の実例について今日のアイヌが彫刻する意匠に類似している。」

この点についてのフォールス博士の証言は、もっと断定的である。

「モース教授が、図版5図1にしめした「網代」圧痕は、最近の陶器にもしばしば見られるものだ。」

この貝塚の土器の形式たるや、

「現代の安物陶器となんら明確な特徴によって識別できる」とは思えず、

「貝塚は、江戸湾の昔の海岸、現在の海岸に沿って散在しており、その土器片は、近年にいたるまでの一連の変化をしめしている。そして貝塚のいくつかは、現在なお形成されつつある、とみてよい。」

さらに、日本陶器の最高権威者である東京博物館の蜷川(式胤)氏は、その「遺物は……一〇〇〇年以前のものではあり得ない」と断言した。

フォールス博士は、貝塚の土器と似てないこともない現代の粗製土器をしめし、

「この貝塚を築いたのがアイヌである、という考えを結局うけいれ」ようとはしなかった。

江戸・横須賀間の海岸および内陸の貝塚を、自分自身で調査した結果、私はフォールス博士の見解を支持することが出来る。

しかしながら、私は、大森貝塚はアイヌの所産で、おそらくは、アイヌが日本人と接触するようになった後のものである、と堅く信じている。

しかし私が見た他のいくつかの貝塚は、疑いなく日本人自身が形成したものであって、その僅少例は、ごく最近形成されたもののようにみえた。

モース教授は、貝塚発見の扁平脛骨を大いに強調する。

しかしミルン教授が適切に指摘しているように、扁平脛骨はアイヌ民族の特徴であり、いま権威による典拠をあげることはできないけれども、他の低級な現存民族の特徴でもある、と信ずる。

私がやらかした「途方もない大間違い」を、普通の「日本人」が愛国的な機敏さをもって非難したというが、私はそのことを認めることは出来ない。

なぜなら私は、これまでその記事 *1

も訂正文も見たことがないからである。

*1 一六○ページ *1 引用文献。

しかし、本州東部地方に、一四〜一五世紀までほぼ確かにアイヌ民族が居住していたという点と、江戸は一六世紀の終りまでは、開かれていなかったと述べた点では、私は厳密には正確ではなかった。

日本人の著作から求められる最も価値のある情報は、行間を読むことによって得られるものであるが、この方式にしたがって、いずれにせよ一三ないし一四世紀までは、六郷川以東の地方は、アイヌと日本人の混血民族が住んでいた、という私なりの結論にいたったのである。

私は、その住民こそ、貝塚を作った人たちであった、と信じている。

太田道灌は、一五世紀の中頃、現在の江戸城の地に砦を築いた。

168

しかし、『江戸名所』(この書をマックラッチ氏は江戸城についての論文(『日本アジア協会報』第六巻第一号)に引用している)は、この砦が一六世紀の終りまでは、村がいくつか集って出来ている明らかに取るに足らない町を見おろす小さな城塞にすぎなかったことを述べている。

家康は、一五九〇年頃、そこを首都と定め、この年に江戸、つまり諸江の戸口という適切な名称を与えた。

モース教授か、「帝国の首都を間違った名前でよぶという故意の大間違い」をやったと述べ、私や私の「同国人多数」をとがめるのはなぜなのか、私にはわからない。

彼は、「普通のイギリス人」の側に、日本の事柄に対するある種のひそやかな冷笑をみるのか。

それなら、動物学の光でセーラムを明々と照している「普通でない米国人」も、同じように侮辱罪に問われるべきである。

なぜなら彼は報告書に、「江戸湾」・「江戸の地図」等々と使っているからである。

事実は、一八六八年の革命後、勝利者側が作りあげたトウキョウという名称は、『ネーチャー』の多くの読者に知られていないだろうということである。

さらに江戸は、日本語であって、まさに都市の名である。

しかし東京は、東の首都を意味する中国語の発音を間違えた合成語であって、当然、単に公的な名称にすぎない。

このように、将軍の下で江戸は、しばしばさまざまに中国ふうによばれたけれども、江戸という名称は、決して失われなかった。

貝塚が取り除かれた、と私か考えたのは、一八七九年一月に、多年の在留を終えて日本を去った後、日本のある新聞で見たその趣旨の記事に基づくものであった。

私の考えが正しかろうが誤りだろうが、なぜセーラ厶にこのような怒りをひきおこすことになったのか、私は理解しがたい。

私は、報告書の図版の最終ページが銅版であると認めなかった私の不注意が許されることを、心から信じている。

最後になったが、モース教授は、彼の報告書についての私の短い批評が、彼が今「心に留めていない」ある精神で書かれた、と不満をのべている。

これはなさけないことだ。というのは、それは正に、真理の「精神」で書いたものだからだ。

食人風習の問題は、ミルン教授の論文の中で、非常に興味深く検討されている。

私は進んで問題のこの部分についての彼の考えを要約し、また報告書およびモース教授の手紙のなかで私がまだ指摘していなかった点に答えたいと思うのだが、すでに与えられた紙面を大幅にこえてしまったようである。

一八八〇年四月 アーツクラブにて F・V・ディキンズ

(『ネーチャー』第二一巻第五四八号 一八八〇年四月二九日号 六一〇〜六一一ページ)

170

(八) 最近の出版物――日本考古学に関する新刊―― top

『ナチュラリスト』誌の読者の多くは、大森貝塚に関する私の研究報告に関する『ネーチャー』誌上の書評と、その書評にこめられた虚偽陳述に対する私の反論・抗議を読まれたことと思う。

私の反論の冒頭には、チャールズ・ダーウィンからの思いがけない一文が掲げられており、その中でダーウィンは、私の報告書に対する書評が「甚だ公正を欠く」ことを指摘するとともに、また、報告書作成に日本人が果した役割をも評価している。

私の反論は、第二の書評を招くことになった。

それは、かなりの長文であって、『ネーチャー』誌には誌面の余裕が充分にあったとみえる。

この第二の書評は、主としてジョン・ミルン教授の日本考古学に関する最近の論文の抜き書きから成っていた。

これに対する私の反論も、主としてミルン氏の論文を批評する形をとった。

私がミルン氏の論文だけをとりあげて論じていたならば、『ネーチャー』誌の編集者は、私の反論を採用してくれたのかもしれない。

しかし私の原稿は長すぎる由で返却されてきた。

それを大幅に縮めるのは不可能であり、また、日本では最近、注目するに足るもうひとつの考古学の出版物が刊行されているので、ここに両者を書評すれば、考古学研究にたずさわる人びとにとって、おそらく、いささかなりの関心をよぶ、と思われる。

付言するまでもないとは思うが、ディキンズ氏の書評に注目する私の唯一の理由は、氏の一文が、最も広くかつ最も良く知られている学術誌の一つに載っていることにある。

私が初めの反論で抗議した主要点に、ディキンズ氏が反ばくしつくしたとは認め難い。

言葉をかえて、ダーウィンのおだやかな表現をつかえば、彼は私の報告書に対して「甚だしく公正を欠く」だけではなく、書評しようとした書物について嘆かわしいほどの無知をしめしている。

一例をあげれば充分だろう。

初めの書評で彼はいう。「この貝塚は、江戸湾の海岸に現在なお“豊富にみられるものとまったく同じでないにせよ、ほとんど区別できない貝殻から”、大部分が構成されている。」(“ ”は私モース)

私の報告書は、貝塚を構成する貝の種が、形状、大きさ、部分の割合、相対的な数量関係について、現生の同種とは違っていること、そして、貝塚で最も豊富な貝殻の一種が、南西四〇〇マイル以内では見い出されないこと、現在、江戸湾では滅多にみられない他の種もあることを指摘してある。

172

書評を書くにあたってディキンズ氏を鼓舞したという「真理の精神」とやらを見給え。

ほかの誰かが、貝に生じた変化の原因について、ひとつのあり得る解釈を下しているのをにわかにみつけたので、ディキンズ氏は、私の報告書からの引用文によって、この変化の事実を初めて認めたのである。

ディキンズ氏は、『日本アジア協会報』に掲げられたジョン・ミルン教授の論文を、あからさまに大喜びで見せびらかしている。

ディキンズ氏が挙げた三人のうち、この件について考えを印刷に付したといえるのは、ミルン教授唯一人であるから、気は進まないけれど、彼の論文の批評が必要となる。

そこで、ミルン教授の論文が、科学への貢献という点に照して尊重しうるものかとうかをみてみよう。

この論文は、『日本アジア協会報』第八巻第一編に載っており、「小樽と函館出土の石器についての覚え書 付日本先史遺物概要」と題している。

計測が杜撰(ずさん)なやり方でおこなわれていることがまず問題になるだろう。

ある石器について彼は、「これは長さ約一インチで、屈曲した刃は幅一インチある」とか、「全長は約二・五インチ、粗く丸く仕上げた尖端部分は“約”二・五インチ」とかいう。(“ ”は私モース)

大森貝塚の貝と現生の貝との間にみられるいちじるしい差違について、ミルン教授がかかげた意見には、動物学者なら同意できまい。

彼の意見では、これらの変化が、“そう遠くない昔におこった海岸隆起”によって引き起されたものであって(“ ”はミルン氏)、その結果、ある種の貝などは、四〇〇マイルも南に追いやられた、というのだ。

さらにまた、過去、二〜三〇〇年間に二、三の都市が成長してきたことが、湾の海水をひどく汚染する結果となり、そう遠くない昔に、これらの種の形を変えたのだという。

この大水域は、一〇〇〇平方マイルに近い面積をもち、潮の干満の変化をもっていること、人口が増加してきても、水の汚染を誘発する主な原因として数えあげられている化学工場・製革工場・屠殺場や、その他の製造業は伴っていないこと、さらにまたヨーロッパの都市では、不潔な下水を構成している例のものが、ここでは主に内陸に運ばれて稲田にまかれていることを考えれば、ミルン教授の考えは、じつにおかしなものとなる。

その考えの馬鹿らしさを納得させるだけの証明が必要であるなら、手近かなものとして、オオノガイの説明をしよう。

オオノガイという種は、淡水の流入によるにせよ、海水が潮の出入りから切り離されているような場合に帰因するにせよ、海水の汚れに非常に敏感に反応する。いくつかの河口では、小形化したり発育の止まったりしたオオノガイが生じた実例がある。

オークニーのステニス入江やオステンドの堰水(せきみず)で以前に生じた発育不全で歪んだ形のオオノガイは、さらに興味ある実例である。

174

イングランド東部の哺乳類化石を含む砂層中で産出するミヤ・ラータとミヤ・プルスの名で知られるオオノガイの単一変種は、氷河が解けて、海水の塩分をうすめた結果生じたものだろう、とフォーブズとハンリイの二人は考えている。

大きさが縮小するか異常に大形となるか、いずれにせよオオノガイは、それが住む水の純度に反応する。

オオノガイは、典型的な北方型に属する貝であって、幸いなことに今日でも江戸湾に住んでいるし、また大森貝塚に見られる。

現生種と貝塚の貝殻とをくらべると、現生種の方がわずかに大きく、まさに完全な発達をとげてはいるか、その変化たるや、まことに微々たるものである。

ミルン教授は、アイヌが扁平脛骨をもっているという意見に、その証拠をあげるよう求められよう。

何らかの説明がでてくるまでは、考古学者は権威者としてのミルン教授のこの注目すべき言明を頼りにしたらよい。

なおアイヌの骨骼は、市場ではあり余っているから、この言明を立証するのはたやすいことである、と付言しておこう!

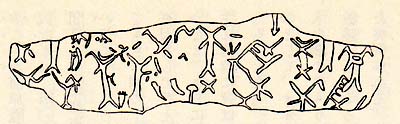

小樽における岩壁の銘文の挿図は、人をあやまらせる最もひどいものである。

象形文字学者

が、この奇妙な銘文の見かけたら何らかの考えがもてるように、私は日本人モリシマ氏の図を

縮めて示しておく。

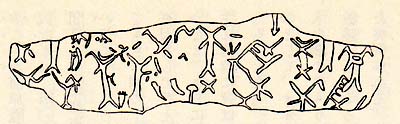

アイヌが土器を作っていた証拠としては、つぎのような圧倒的証拠があげられている。 |

蝦夷、小樽の岩壁銘文。縮尺1/30(*本書では縮尺約1/54)

|

「チャールズ・メアリーズ氏は、幌泉(ほろいずみ)を越えて蝦夷東岸を旅した時、アイヌの家で、貝塚から得ら

れる破片と“非常によく似た”恰好の土器を見た。

“そして彼”は、その地方のアイヌがいまなお土器を作っている、と“信じている”。」(“ ”は私モース)

ほかの人の意見によると、アイヌは日本人と接触するようになると、自分たちで作るよりも買ったほうが安くつくので、土器作りの技術を捨てたという。ディキンズ氏は、貝塚土器と万古焼の類似性を見い出して、日本陶器に精通する人びとを喜ばしたことがある。

メアリトズ氏も、どうやら同種の誤りをおかしたようである。

(私は蝦夷でメアリーズ氏に出会ったが、じつに楽しい愉快な人物であった。

彼は木の種子の収集のために、イギリスから派遣されてきたのだが、私が樹木についての知識をもっていないのと同じ程度に、彼の考古学にかんする知識もあやしいものなのである。)

私も西海岸から蝦夷を横断し、多数のアイヌの村を訪れ、数多くの家の内部を調べ、彼らが焼物や漆器を用いているのを確めたのだが、彼らを何らかの意味でも土器作りであるという証拠は何ひとつみい出せなかった。

176

ミルン教授は、つぎのような論法で、アイヌが食人種だったかもしれない、とほのめかしている。

すなわち彼は、数々の文献にアイスの残酷な刑罰の方法を述べた個所を見い出して、次のようにいう。

「すっかり馴化されるより数百年前のアイヌが、非常に残忍な性格をもっていた、という参考事例は数多くあり、その事例から、さほど想像をたくましくすることなしに、アイヌが食人をおこなっていた、とみることができる。」

想像をたくましくする! よろしい。それならば、想像力をひろげてみようではないか。

二〇〇年前、スコットランドでは、庶民の道徳的福祉に責務をもつ階級

*1 が、熱狂的におそろしい迫害をつづけた、と記録されている。

幾百もの残虐な拷問のうち一例をあげれば、

「男は一昼夜のあいだも刑具につけられ、足は十四日間毎日、靴型刑具(ブーツ)の中で痛めつづけられた。

鞭(むち)打ちによって皮膚という皮膚が体からひきちぎれてしまった。」

この事実から、ミルン教授流にいえば、さほど想像をたくましくすることなしに、当時スコットランド人は食人の風習をもっていた、と考えてもよかろう!

*1 領主や教会の指導者たちをさす。

次の文は、ミルッ教授の論文から引用されたものだが、故意の虚りか、不注意な無知ゆえに、ミルン氏は責めを負わなければならない。

「モース教授は、大森貝塚の記載の中で「大森で発見されていないもの」のリストを掲げているが、これについては、あれこれいうつもりはない。

貝塚では堆積の中や近くの地面いたるところに散在して、石器がしばしばみられるものだ。

“石器の数や性質”は、函館・小樽の貝塚についての私の報告から判断できよう。」(“ ”は私モース)

ここで小樽の貝塚に関する彼の記述をみると次のようにある。

「その貝塚を二回たずねた。実際の作業には約六時間を費し、人夫二人と一二、三人の子供の助けを借りて次のような遺物を採集した。」

この採集品は、石鏃一三五個、掻器(スタレーバー)三個、石錐一個、石斧九個、磨石(すりいし)一個、黒曜石の剥片(フレータ)三〇〇ないし四〇〇個を含んでいる。

函館の貝塚においても、学生、人夫、子供に助けられて、非常に多くの石器を得ている。

大森貝塚の調査に、実際どれほど時間を費したか数えることはむずかしい。

大勢の学生や手伝いの人びとで同地を訪ねた回数は、非常に多いからである。

しかも収穫のすべては、報告書に図示した粗末な石器八個にすぎない。

別の言葉でいえば、ミルン教授は、小樽の貝塚で、手伝いの人達とともに、六時間で一五二個の石器を得た。

いま黒曜石の剥片は数にいれないでおこう。

私の方は、手伝いの人達とともに、大森貝塚に何回も何回も足を運び、おそらく五〇〇時間も作業したが、粗末な石器を八個得たにすぎないのである。

178

したがって、ミルン教授は、おだやかにいうにしても、ひどい誤り表示の罪はまぬがれない。

なぜなら、もし彼が大森貝塚で採集していたなら、東京大学で遺物を検討してみたなら、すなわち事の実態を確めるために最低の努力をはらっていたなら、両貝塚で採集された石器の数量・性質に大きな違いのあろことを見い出したことだろうから。

書評をまとめるべくディキンズ氏を鼓舞した「真理の精神」から判断すれば、彼が慇懃(いんぎん)に私をさしている「セーラムの動物学者」の権威よりも、ミルン教授の権威の方を選んだことも不思議ではない。

この引用文は、この注目すべき論文全体の性質をじゅうぶんにしめすものである。

ところで、ミルン教授の論文には、日本の大昔の住民についての我々の知識に加える価値をもつ部分がひとつある。 その部分は、黒川真頼氏の新しい研究を十二分に引用したものであって、しかもミルン教授は、その翻訳と校訂とを、碩学アーネスト・サトウに負っているのだ!

気分をかえ、ミルン論文から、今度はヘンリー・フォン・シーボルトが横浜のM・レヴィ商会から出版した書物をとりあげよう。

シーボルト氏の本は、四つ折り版で本文二二ページ、すぐれた写真図版一二ページを付して石器・石製装身具と土器片若干の写真を満載してある。

これらは考古学者の関心を大いにひくことであろうし、本の作り・材料の点で、シーボルト氏は大いなる名誉をうけるべきだ。

短い章だてで彼は、石の道具・石の武器・日本の墓・日本の洞穴・日本の大昔の土器・日本の貝塚、石製装身具と青銅製品、「つちにんぎょう」、すなわち土製人像を論じている。

これらさまざまな表題のもとで興味深い事実が数多くあつかわれており、この本は、日本の石器についての我々の乏しい知識に貢献するところが大きい。

しかし、若干、批判すべき点がある。

第一に、図示するための材料を提供し献呈し、さまざまに彼の研究を助けた多数の日本の友人たちに、その著作で謝辞を述べていない点である。

このあまりにひどい手抜かりは、日本政府の好意でこれらの多くの宝にたちいることを許された外国人として、もちろんあってはならない忘恩の一つである。

丁重さと感謝の念とが、人びと共通の特徴となっている国においては、この手抜かりはいっそう目立つものとなる。

場所の名をあげるとき、シーボルト氏は、あまりはっきり述べない。

武蔵国の洞穴、というだけでは充分ではない。

なぜならば武蔵は大きな地方で、非常に広範囲を占めているからである。

この場合は、甲山(かぶとやま)の洞穴をさすのだろうが、彼の著書では何の指摘もない。

このような点に全く触れないことは、この種の書物では、多くの場合、重大な欠陥である。

180

シーボルト氏は、以下の記述で、こっけいな間違いをしている。

「日本の貝塚は、ヨーロッパや世界の他の地方の貝塚の場合と同様、バイの貝殻から成りたっている!」

デンマーク・ノールウェイ・スウェーデン・大英帝国・スペイン・フランス・ポルトガル・南北アメリカ西岸・東岸に存在するどの貝塚で、バイの貝殻だけで成りたっているものが、いままでにみいだされているのか、シーボルト氏は、読者に親切に教えていただけるだろうか。

シーボルト氏は軟体動物についての知識を(誰によったかを断ることなしに)、『ポピュラー・サイエンス・マンスリー』誌に書いた私の小文から不幸にも写しとったのである。

この小文が印刷された時、私は日本にいたので、校正刷を見て、イタヤガイバイ、というように二つの属を一つにしてしまった印刷工の誤りを正すことが出来なかった。

シーボルト氏は、この間違いを大変な正確さをもって再現し、また同時に、バイ属を全世界にばらまくことによって、説明できないほど事を混乱させてしまったのだ!

他人の文章から引用する場合、すこし注意していたら、この場合の屈辱から救われたであろうに。

シーボルト氏は、日本の貝塚すべてが、アイヌ起源であることを証明するのに急であって、奇妙な論証の過程をとる。

例えば勾玉(まがたま)の名で知られるコンマ形の変った石は、広く日本中で発見され、日本人によって大昔のものとみなされているが、この勾玉が貝塚に存在しないことからシーボルト氏は、次のような途方もない推論にいたっている。

彼はいう。

「これらの貝塚から出土するこの種の粗製石器に混って、勾玉のような人工の装身具を期待することは、ほとんど不可能である。 とくに貝塚なるものが、不用無価値なものの棄て場にだけ使われたのだから。

それゆえ私は、勾玉が発見されない事実こそ、逆に貝塚がアイヌの所産であることの証拠である、と考える。」

このような論証にコメントは不要である。

シーボルト氏は、食人の証拠資料が見い出されたのは、ただ一つの貝塚にすぎない、とのべている。

東京の貝塚 *2、佐々木(忠次郎)氏が調べた陸平(おかだいら)貝塚、そして私か調べた肥後の貝塚

*3 においても、全く疑問の余地がない食人の証拠資料が見い出されていることを知らせて、彼を喜ばせてやりたい。

シーボルト氏は、食人風習について私かかかげる証拠を受けいれることが出来ないのである。

しかし、証拠充分ということになると、アイヌはいま性温和従順であっても、かってはそうではなかった、食人の風習をもっていたかも知れない、とすぐ説明しようとする。

そして彼は、必要な考証なしに言うのである。日本の歴史書編纂者たちは、日本民族の不名誉になるおそれのある風俗習慣を記録にのせないようにしたであろう、と。これは奇抜な考えた。

182

*2 東京の貝塚 北区西ヶ原町西ヶ原林昌寺貝塚と、文京区白山御殿町小石川植物園内貝塚とをさす。

*3 肥後の貝塚 熊本県下益城郡松橋町大野にある当尾貝塚をさす。

本書『大森貝塚』五四ページに 「帝国の南部にある貝塚」、五六ページに「肥後の国の広大な一貝塚」として登場する。

石川欣一訳 『日本その日その日』3(東洋文庫179 平凡社 一九七一年)四〜六ページ参照。

事は簡単である。アイヌが人喰い人種だったか、それとも日本人が人喰い人種だったのか。

シーボルト氏は、貝塚はアイヌの所産と称している。

日本人は、アイヌと激しく戦ったのだから、アイヌの強敵だった日本人が、ありとあらゆる汚名をアイヌに結びつけることに、また彼らに係るあらゆる罪状を報告することに躊躇(ちゅうちょ)しようとはしなかった、とは全く信じがたい。

アイヌ民族は、さげすまれ、動物起源のものとみなされていた。

したがってアイヌの生活のいまわしいことすべてが記録されていて当然ではないか。

この重要な記録が欠けているため、シーボルト氏は、日本人が人喰い人種だったことの証明につとめる。

日本・中国の歴史書編纂者の手を借りてか。そうではなく、なんとマルコ・ボーロ

*4 の証言によっている!

日本において、金で屋根を葺き床を敷いた寺を見、多量の宝石を見た人物である。

そして、ある都市が侵攻強襲され、守備隊は八人を残して皆殺しとなり、この八人は、右腕の皮膚と肉との間に魔法の石をはめていたおかげで、鋭い剣をもってしても殺すことも傷つけることも出来ず、ついに木の棍棒で撲殺された、と記述した人物である!

*4 マルコ・ボーロ 愛宕松男訳注『東方見聞録』2(東洋文庫183 平凡社 一九七一年)一三〇〜一三号ページ参照。

日本の歴史書編纂者だちから伝えられた記録類を瞥見すると、食事の作法についても、祭りお供えの料理についても記録がある。

そして時代は下るけれど、洗練された繊細なる喫茶の儀礼、「ちゃのゆ」の発達と制度についても記録がある。

いま肉食に対する頑固な宗教的偏見はさておいて、こうした記録に照して、シーボルト氏は、次にかかげるマルロ・ボーロの推測的な説明を本当に信頼出来るのだろうか。

この途方もない作者はいうのである。

「この人びとは、敵を捕えた場合、もし身代金が支払われなければ、友人・親戚すべてを家に招弌捕虜を殺し料理して会食するのである」等々。

以上、ごくわずかな批判すべき点はあるが、シーボルト氏の本は、日本考古学の理解に非常に優れた貢献を果すもの、とみなされなければならない。

E・S・モース

(『アメリカン・ナチュラリスト』第一四巻 一八八〇年九月 六五六〜六六五ページ)

top

**************************************** |