|

****************************************

Index 北京原人(その一 その二) 殷都の発掘 解説

北京原人のなぞ(その二)

6 大発見 top

周口店(しゅうこうてん)遺跡の発掘に、世界の目はそそがれました。

しかし、多くの学者たちは、たんに一本か二本の臼歯の発見で、そこから大昔の人間の骨がそっくり発掘できるとはおもっていませんでした。

「北京では、みんながワイワイやっているようだがれ。たかが奥歯の一本や二本で、そうさわぐことはないさ。

それに、あの奥歯だって、本当に原始人類のものかどうか、はっきりしていないんだから……」

学者のなかには、きっぱりとそういいきる人もいました。

こうした中で一九二八年の春、協和医学校の中に新生代(しんせいだい)研究室というのがうまれ、再び発掘がはじまりました。

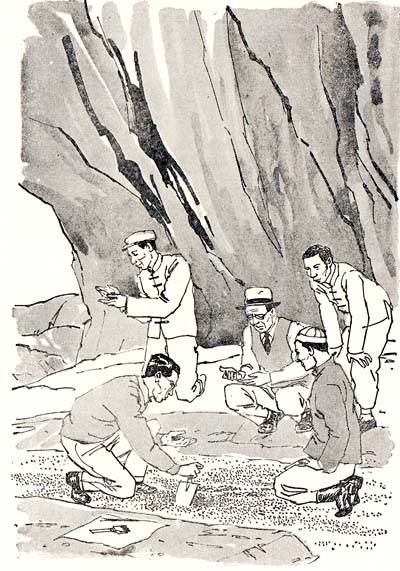

このときの発掘には、中国人の地質学者で、すでに大昔のネズミの研究で名高い楊鍾健(ようしゅうけん)博士と、そして、そのとき、まだ三十歳そこそこという青年学者の裴文中(はいぶんちゅう)も参加しました。

裴文中は、北京大学をでて年こそわかいが、とてもすぐれた熱心な学者でした。

発掘は、まえの年、臼歯がみつかった場所の東がわにつづいてはじまりました。

「今度の発掘では、もっとたしかな人類の骨をみつけたいものです。みなさん、がんばってください」

発掘隊長のボーリン博士は、そういってみんなをはげましました。

ところが、発掘をはじめてすぐに、まえの年、臼歯が発見されたごくちかくから、次々に二十個もの骨がみつかりました。

発掘隊は、たちまち活気づきました。

「このぶんでは、ほかの骨もきっと発見できるぞ!」

ボーリン博士の瞳はかがやきました。

やがて、熱心に発掘をつづけていた裴文中が、大声でボーリン博士をよびました。

「ボーリンさん、はやくきてください!」

裴文中の声に、ボーリン博士は、あわててかけよりました。

「どうした!」

「これをみてください、これはあごの骨ですよ」

「えっ、な、なんだって……」

ボーリン博士は、土の中に目をやって、びっくりしました。

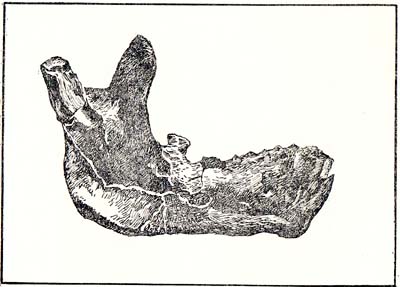

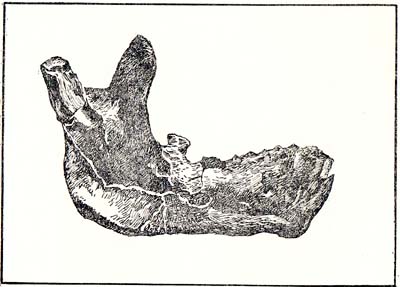

三個の歯がついたあごの骨の化石が、顔をのぞかせているではありませんか。 |

裴文中があごの骨を発見した

|

「やった、やった、裴くん。こりゃ大発見だぞ!」

ボーリン博士はどろまみれの手で裴文中の手をしっかりにぎりしめました。

「斐くん、今度は、きみがこの骨をもって、ブラック博士のところへいってくれ」

斐文中は、ワクワクする胸をおさえながら、だいじな下あごの化石をもって、北京行きの汽車にのりこみました。

「やあ、これはすばらしい。ごらんなさい。

このあごの骨はだれがみても、現代の人間とちがっていることが一目でわかる。

一番はっきりしているのは、おとがい(下あごのつきだし)のないことだ。

それは、この骨が、類人猿などにちかいことをあらわしていますよ。

いやあ、大発見だ!」

裴文中から、下あごの骨をうけとったブラック博士は、大よろこびでした。

彼は、たてつづけにしゃべりまくわました。

そして、彼の顔は、あまりの興奮で、まっかにほてっていました。 |

北京原人の下あごの骨

|

北京原人、いよいよ正体をあらわす

――下あごの骨発見!―― |

待ってましたとばかりに、新聞はデカデカとかきたてました。

アンダーソン博士のよろこびようといったらありません。

彼は、講演会の席上、会場いっぱいにつめかけた人たちの前で、こう説明しました。

「周口店から人間の古い祖先气はっきりした骨、つまり頭蓋骨が発見される可能性について、私はつぎのようなたとえをもうしあげたい。

つまり、この広い世界の五十万年もの古い地層の中から、人間の祖先の証拠をさがしだすのは、公園の中てなくしたピンをさがしだすようなものです。

しかし、周口店遺跡から、同じものをさがしだすことは、ちょうど図書館の読書室でおとしたピンをみつけだすのにも似ています。

両方とも、なかなか大変なことにはちがいありません。

しかし読書室のなかでさがすほうが、公園のなかでさがすよりは、どれだけたやすいかということは、みなさんもおわかりでしょう」

熱心にききいっていた人々は、アンダーソン博士のたとえのうまさに、大拍手をもってこたえました。

そして、これからの発掘に期待しました。

こうして、発掘は一九二九年の春をむかえました。

うららかな春の日ざしに、ヤナギの並木が、春風にそよそよとなびいていました。

しかし一方国内では、はげしい戦いのうずが、人々の心を、不安におののかせていました。

わかい科学者裴文中は、こうした祖国の姿をみるにつけ、なんとかして一日もはやく、平和で、あかるい祖国にしなければいけないと思うのでした。

彼は、つくえの前に新聞をひろげたまま、じっと考えこんでいました。 とそこへ、ドアをおして主任の楊博士がはいってきました。

「裴くん、じつはね、今度の発掘は、きみに全責任をもって、やってもらうことになったよ」

「えっ、わたしが……」

裴文中はびっくりして、おもわず手にしていた新聞をとりおとしました。

「ボーリン博士は、べつの研究でいそがしくなってね。

今回から、この発掘にでられなくなったんだよ」

「そしたら、楊博士、あなたが……」

「ところがね、ぼくはぼくで、ほかの調査にいかなきゃならん。

そうなると、きみ以外には、適任者がいないことになるんだよ。

きみなら、まかしておいても大丈夫だ、とアンダーソン博士にもお伝えしておいたよ」

「でも、先生……」

裴文中は、あまりのことに口ごもりました。

彼は、周口店の発掘が、どんなに大切な仕事であるか、そして、どんなに大変なものかも、よく知っていました。

それだけに、自分のよう座ものが、発掘の責任者にたるなんて、とても考えられないことでした。

「なあに、去年もやったことだし。仕事は去年のひきつづきだ。

めったなことがないかぎり、大丈夫さ」

こうして、第三年めをむかえた一九二九年の発掘は、春、秋の二回にわたり、前年と前々年の発掘地点から、さらにふかく掘りさげることではじめられました。

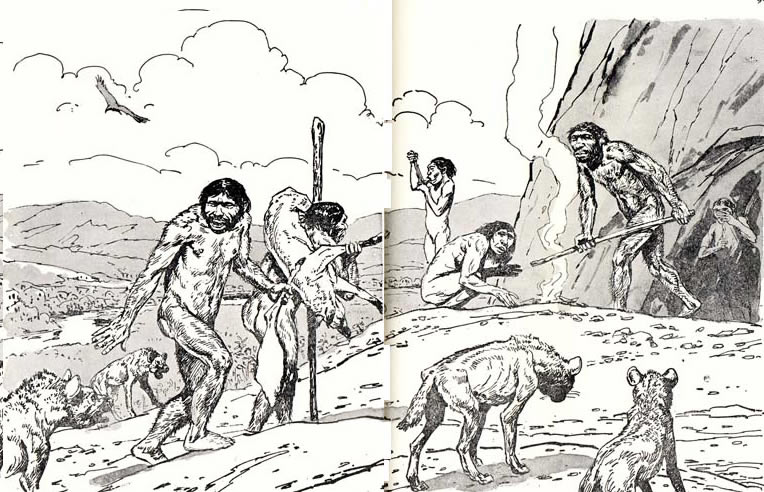

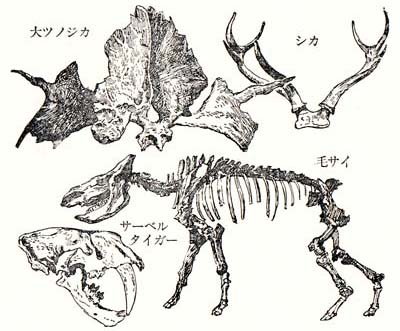

春の発掘ては、サーベルタイガーや、ハイエナなどの動物の化石骨のほか、八人分の人類の祖先の歯が発見されました。

しかし、いぜんとして頭蓋骨をはじめ、ほかの部分の骨はみつかりませんでした。 |

|

新聞は、さかんにかきたてました。

しかし、人々は、もうあまりおどろかなくなりました。

「なあんだ、また歯か。歯や下あごくらいでは、とても信用するわけにはいかんな」

北京原人に疑問をもつ学者たちは、そういって首をかしげるのでした。

でも、装文中たちは、ただもくもくと掘りつづけました。

やがて春の発掘もおわり、九月二十六日からはじめられた秋の発掘も、あとわずかばかりを残すだけとなりました。

再び、冬がめぐってきたのです。

そうしたかがで、装文中たちは、最後のちからをふりしぼって、掘りつづけました。

やがて、南側に、ぽっかりとあいたふたつの洞穴がみつかりました。

ひとつは綱につかまって、はいらなければならないほどでしたが、もうひとつは、はいつくばっていくことができました。

「よし、これでことしの発掘はおわりにしよう」

裴文中は、みんなをはげまして、洞穴の中を掘りはじめました。

十二月二日。

その日は、みぞれまじりのつめたい北風がふきあれて、手足もこごえるほどの寒さでした。

「こう寒くちや、どうしようもないな」 |

|

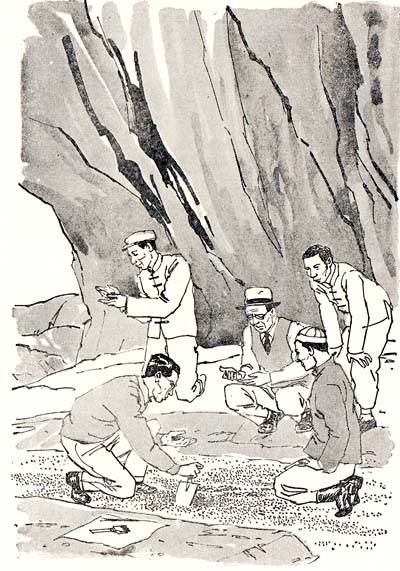

そういいながらも、斐文中は人夫たちを指図して、新しく発見した洞穴のなかを掘りました。

カンテラをかざし、小さな竹べらをつかって、こつこつと掘りすすめていくのです。

とても、忍耐のいる仕事です。

でも、外は寒く、まだ、穴の中にもぐりこんでいたほうが、ましでした。

穴の中にいても、底びえのする寒さが、足から腰、そして体じゅうにつたわってきます。

「さあ、もうしばらくだぞ。せいをだしてくれ」

裴文中は、そういって、穴の中をみわたしました。

すると、とつぜん彼の目は、洞穴の奥に、なんだかへんなものをみつけました。

まるで鍋底を上にしたようなまるくもりあがったものが、その上に顔をだしているのです。

「はて、なんだろう?………」

彼は、あわててかけよりました。

そして小さなシャベルで、まわりの土をかきわけました。

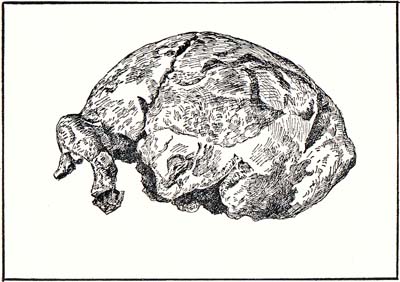

「骨だ、頭蓋骨だ!」

彼は大声でさけびました。

そばにいた人々は、ひっくりして彼のそばにかけよりました。

間違いなくそれは、すでに化石になった頭蓋骨でした。

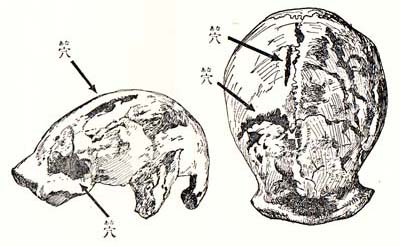

頭蓋骨は、上半分がやからかな土の中に、下半分はかたい土のなかに、しっかりとうずもれていました。

裴文中は、ふるえる手で、頭蓋骨をたしかめました。

ざらざらとする手ざわり。

ランプの光の中で、あめ色にかたまった骨……胸の鼓動は、なりつづけました。

すでに午後四時になり、日も西にかたむいていました。

しかし、この大発見に、だれもが興奮して、きびしい寒さも、いつのまにかわすれていました。

「みんないいか、このことは、絶対に外へはもらさないようにな!」

裴文中は、みんなにきびしくいいつけました。 骨が安全に取出されるまで、あまりさわがれたくないのです。 |

|

頭蓋骨は、下半分が、まるで、コンクリートでかためたようと、かたい土の中にうずまって、なかなか取出せません。

裴文中は、さっそく北京のブラック博士に電話をかけて指図をあおぎました。

頭首骨発見の知らせに、ブラック博士は、一瞬声をつまらせました。

そして、感激にふるえた声で、こう伝えました。

「まず、骨を取出すまえに、充分かわかしてください。

そのためには、頭蓋骨を紙でつつみ、その上をさらに布でくるんでください。

そのまま何日かして、すっかりかわいたら、とりあげてください。

しめったままだと、せっかくの骨が、バラバラになるおそれがありますからね」

裴文中は、ブラック博士におしえられたとおり、まず柔らかな土をはらいのけ、下のかたい土を、まわりから注意ぶかく掘りすすめました。

土の中から骨がでたところは、すぐに紙とメリケン袋でつつみました。

一日、二日、三日、四日……。しかし、しめり気の多い冬の洞穴では、どうしてもかわきがおそいのです。

五日めの夜、裴文中は、とうとう三個のコンロを洞穴の中に運びました。

とにかく五十万年という気のとおくなるような大昔から、ずっと、洞穴の中にねむりつづけた骨です。

それを、ほんのわずかのあせりから、粉々にしてしまったのでは、泣いても泣ききれません。

裴文中は、気友加に時をかせぎました。

一週間ものあいだ、彼は。まるで、われものでもあつかうよう友かもいで掘りすすみました。

まもなく、ずっしりとかもい頭蓋骨が。裴文中の手にだきかかえられました。

「掘った、掘りあげた!」

たとえようもない感激が、涙とたってあふれでました。

「おめでとう、おめでとう!」

発掘隊のみんなも、感激に胸をつまらせました。

いままでのくるしかった日々も、今日のこの輝かしい大成功のために、かきけされてしまいました。

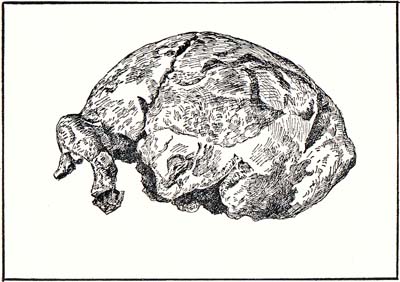

まゆのあたりがぐんとつきだし、ひたいはほとんどなく、頭のてっぺんは、まるでキューピーさんのようにでっぱった、いかにもサルと人間のあいのこを思わせる骨です。

これこそ、大ぜいの人々が何年もかけて心にえがき、いつかは堀りだしてみせると誓った、五十万年も大昔の北京原人の骨なのです。

裴文中は、あふれる涙をおさえながら、メリケン袋につつんだ骨をしっかりとだいて洞穴をでました。

どんよりとした冬の日ざしが、五十万年ものあいだ、土の中にうずもれていた祖先の骨に、にぶい光をなげかけました。 |

|

知らせは、たちまち世界じゅうにとびました。

ズダンスキー博士によって、最初に発見された一本の歯は、ついに、輝かしい大発見となって、みのったのです。

「ばんざい、ばんざい!」

歓声は、あらしのようにわきあがりました。

やがて京人の頭蓋骨は木箱につめられ、護衛にまもられて、北京の地質調査所へ到着しました。

「おめでとう、よくやってくれた」

楊(よう)博士をはじめ、かけつけてきた大ぜいの人たちが、わかい中国人の学者斐文中(はいぶんちゅう)の手をにぎり、肩をいだきました。

新生代研究室に運びこまれた原人の頭蓋骨は、さっそくブラック博士の手によつて、研究がはじめられました。

まず、脳の中に、いっぱいつまったかたい土をきずつけないように、はぎとるのが大変な仕事です。

しかし、ブラック博士は、その土を、四ヵ月かかって、きれいにはぎとることに成功しました。

「すばらしい! これほど完全な原人の骨は、そう、めったにみつかるものではない。

脳のなかのようすは、これですっかりわかるぞ」

ブラック博士は、おどりあがってよろこびました。

なかに土がいっぱいつまっていたおかげで、脳のしわのようすまで、はっきりと知ることができるのです。

こうなると、もう北京原人に反対していた人々も、すっかり声をひそめ、世界じゅうの学者たちが、ブラック博士からの報告を、じっと待ちつづけました。 |

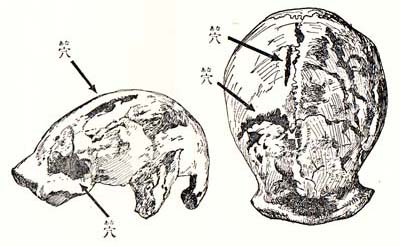

北京原人の頭蓋骨

|

7 石器と火の発見

top

ブラック博士が、北京の新生代研究室で猿人の骨の研究をつづけているあいだに、裴文中を中心とする発掘は、さらにつづきました。

一九三〇年の春にも、また完全な歯のついた下あごの骨がみつかりました。

ところが、よく三一年、裴文中たちは、動物の骨と人間の骨の破片が掘りだされたところから、意外なものをみつけだしました。

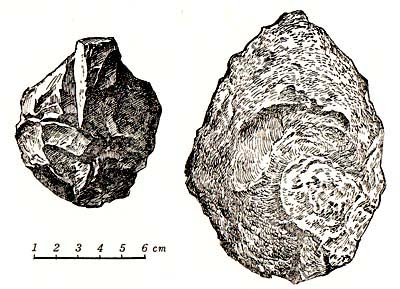

「おい、この石をみてくれ!」

発掘隊員のひとりが、手のひらほどの、ひらたい石を掘りだしました。

そばにいた四、五人の学者たちがかけよってきました。

「石器だ!」

ひとりがさけびました。そこへ裴文中がやってきました。

「隊長、この石をどうかもいますか、みんなの意見だと、どうも石器らしいというんですが……」

裴文中は、わたされた石をくいいるようにみつめました。

「まちがいもなく、こりゃ石器だ!」

みんなの瞳は、たちまちかが

やきました。すばらしい発見です。

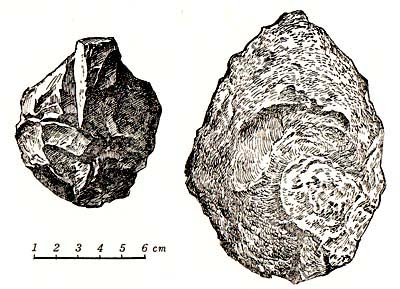

それは石核(せっかく)石器とよばれるもので、自然の石を打ちかいてつくったものです。

形は円形や長ほそいものなど、大小さまざまですが、ものをたたいたり、わったりするのに使われたものです。 |

発掘された石器

|

ところが、それからも、みんなの前には、もっとおどろくような大発見が待っていました。

「隊長、ところで、この石は一体なんでしょうね。

火で焼いたように色がかわり、ひびがはいっていますよ。

骨がでるところから一緒にでたのです」

考古学者のひとりが、ひとつの石を裴文中(はいぶんちゅう)の前に取出してみせました。

「どれどれ……」

裴文中は、そういいながら、しばらく言葉をとぎらせました。

そして、今度は、さけぶようにいいました。

「きみ、こりゃ火だよ!」

「えっ!」

みんなはびっくりして、いっせいに裴文中の顔をみつめました。

「わからないかれ、北京原人が火をつかったんだよ」

裴文中の声も、うわずっていました。

「な、なんだって……火を……」

みんなはびっくりして、焼けてひびの入った石ころを、かわるがわる手にとって、くいいるようにみつめました。

「そうか、それでわかった。ごらんなさい、このあたりの土を……。

このへんてこなザラザラする灰色の土は、みんな、たき火をしたあとに残った灰が、つもりつもってできたものなんですよ」

学者のひとりが大声でわめきたてました。

「おう、そうだ。きみ、こりゃ大発見だぞ」

みんなは足もとの土をすくい、あらためてくいいるようにみつめました。

確かに、それは木炭のもえたあとに残る灰が、かたまって、できたものにちがいありません。

「五十万年も昔の人間たちは、すでに彼らの手で自由に火を使いこなせた。 |

|

いまだかって、どこのだれが、そのことを証拠だてることが、てきたかね。

我々が、いまここでちゃんと証拠をつかんだぞ。すばらしきかな北京原人、われらの祖先よ!」

裴文中(はいぶんちゅう)たちは、まるで天にでものぼるような、よろこびようでした。

火の発見こそは、人類の長い歴史のうえで、一番大きな発見です。

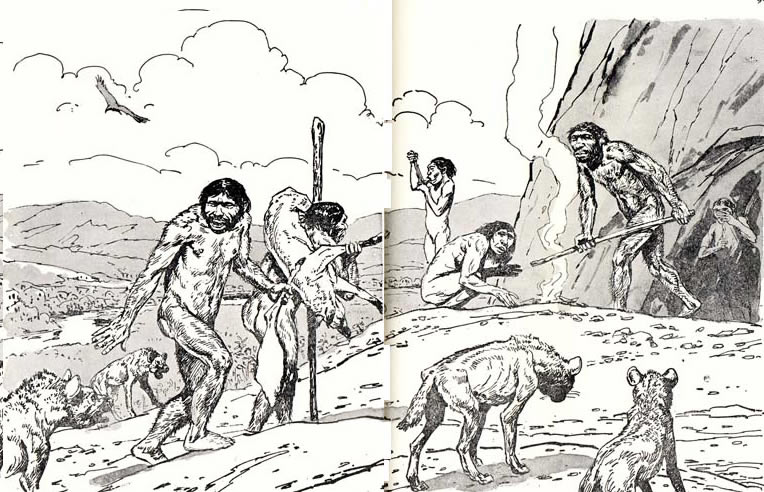

人類がサルの仲間からわかれて、地上を立ってあるき、野獣たちとたたかいながらも、とにかく、こんにちまで生きつづけてきたのは、まず第一に、火を自分たちのものにしたことです。

彼らは火を自由に使いこなせることで、ものを焼いたり、煮たりして食べることができました。

また、寒さから身をまもることもできました。野獣を相手にたたかって、火のぼうをもつことで、おそろしい敵をかっぱらうこともできました。

なにしろ、野獣たちにとって、火はなににもまして、おそろしいものだったのですから……。

その火をつかったあとが、石器や人骨や獣骨と一緒に発見されたのです。

世界じゅうは、再び新しい発見にわきたちました。

「五十万年も大昔から、人間はちゃんと火をもやし、石の道具をつかって生活していたのか、たいしたもんだなあ!」

新聞や雑誌で北京原人の記事をよんだ人たちは、みんなびっくりしながらも、気のとおくなるような、大昔の祖先たちの姿をおもいうかべるのでした。

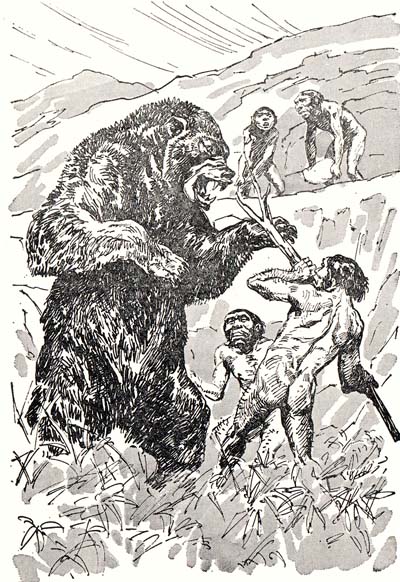

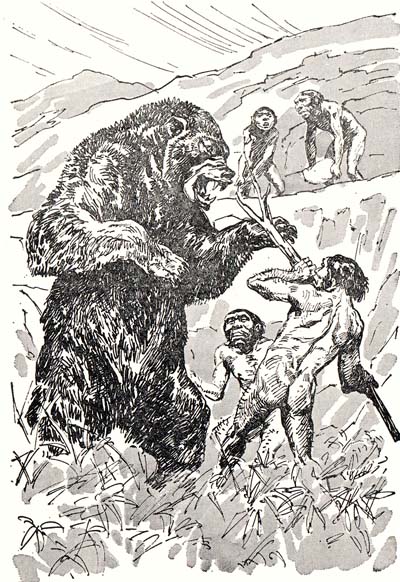

ステゴドンゾウ、サーベルタイガー、ホラグマ、ハイエナ、サイ、オオカミなどの、ものすごい猛獣たちが、自由に野山をかけめぐっていたころ、人間の祖先たちは、それらの猛獣に、たたかいをいどんだにちがいありません。

もちろん、そのほかにも、シカやヒツジ、カモシカ、サル、ネズミなどの動物たちもいました。

周口店の発掘がすすむにつれて、こうした北京原人たちの生活のありさまが、しだいにはっきりしてきました。

それまでは、五十万年もの古い時代の人間のようすが、これほどくわしくわかってはいなかっただけに、人間の歴史を知るうえで、大変すばらしい発見でした。

世界のすべての歴史の本が、この発見によって、新しくかきなおされたとさえいわれます。

しかし、どんな場合にも。くだらない中傷や、ねたみはつきものです。

まして、世界的な大発見になると、それはいっそうはげしくなります。

北京原人についても、それは、人間ではなくて、道具をつくることのできる動物だ、という人もいました。

北京原人の骨は、ほとんど頭蓋骨や歯だけが発見され、ほかの部分の骨がみつかりません。

だから、北京原人は、もっとすすんだ人間にとらえられて、ほろぼされたのだという説です。

|

|

しかしこの説も周口店の発掘がしだいに進み、科学的な研究が次々に発表されると同時に、しぜんと消えさりました。

フランスから、石器時代の研究では世界的に名高い、人類古生物学研究所のアンリー・ブロイ教授かやってきて、周口店発見の石器と骨器とをしらべました。

「まちがいなく、これは北京原人によってつくられたものです」

と、教授は、自信をもっていいました。

そして、こうつけくわえたのです。

「こんにちまで、動物のなかのあるものが火を利用したり、石の道具をつくったということをきいたためしは、全くありません。……我々は、この猿人を“人”とみとめるほかはないでしょう」

やがて、待ちに待った北京原人の研究が、ブラック博士によって発表されました。

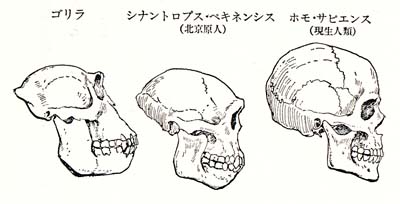

それによると、北京原人は、ジャワで発見されたジャワ猿人のように、さまざまな原始的特徴をそなえていました。

つきだしたまゆの骨、ぐっと傾斜したひたい、部厚いあごの骨など、ゴリラや、オランウータンなどの類人猿と、現代の人間との中間です。

しかし、脳の容積は千立方センチもあり、現代人の千四百五十立方センチにくらべれば少ないが、オランウータンや、チンパンジーなどの五百立方センチにくらべれば、ずっと多いことがわかりました。

ブラック博士は、昼も夜も北京原人の研究をつづけました。

昼間は研究室のベッドでねむり、夕方になると、ごそごそはいだしてきて、それから研究をはじめるのでした。

いっさいの、世の中のわずらわしさからのがれて、研究一筋に打ちこむためでもあったのでしょう。 |

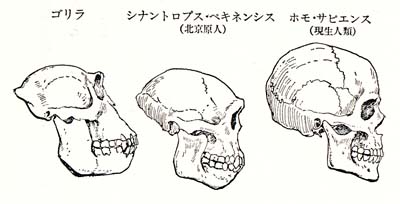

頭蓋骨の比較

|

そんなことから周りの人たちは、ブラック博士に“シナントロプス”とか“ペキネンシス”などというあだ名さえつけました。

ブラック博士にとって、北京原人の研究は、なにものにもかえがたい生きがいでさえあったのです。

一九三四年三月十五日、ブラック博士は、資料をしらべるために、地質調査所の図書館へ足を運びました。

「ブラック博士、なかなかご精がでますな」

図書館の門番が声をかけました。

「ペキネンシスのやつ、またきよった……。どうせそんなところだろう……ハッハハハ……」

と、冗談をいいながら、ブラック博士は、資料室へはいりました。

と、突然、目の前がクラクラッとしました。

“いけない”

とっさに、そばの柱につかまろうとしました。しかし、もう足がいうことをききませんでした。

物音に気づいて、館員がかけつけると、息もたえだえのブラック博士がたおれていました。

「大変だ、はやく! はやく!」

やがて救急車がかけつけ、博士は病院に運ばれました。

しかし、ブラック博士は、北京原人の研究資料をしっかりとかかえたまま、ついにかえらぬ人になりました。

わずか五十歳というわかさで、世界的な科学者の生涯はとじられてしまったのです。

ブラック博士の死で、人々は悲しみました。

「よし、博士の死をむだにすることなく、さらに研究にはげもう」

北京原人の発掘や研究にたずさわる人々は、みんなふるいたちました。

そして、一九三四年(昭和九年)、ブラック博士にかわって、シカゴ大学から、ワイデンライヒという学者が北京にやってきました。

ワイデンライヒ博士は、ドイツ人でした。しかし、ヒットラーのひきいるナチスが力を強めると、すべての良心的な学者がそうであったように、彼もまた、フランクフルト大学の教授をおわれて、カナダにわたり、シカゴ大学の教授をしていました。

ブラック博士のあとをうけてワイデンライヒ博士が北京にやってきたとき、彼はすでに六十一歳でした。

ところがワイデンライヒ博士は、二十代、三十代の若者を心しのぐ元気さで北京原人の研究に取組んでいったのてす。

一方発掘のほうも着々とすすみました。

一九三三年には、北京原人が発見されたところより、もうすこし上の位置で、北京原人よりずっとあとの時代(約十万年ほど昔)に住んでいた祖先たちの骨がみつかりました。

一九三六年十一月。この日周口店は、大雪でした。その中で、発掘はすすめられました。

K地点とこぼれる、下あごの骨の掘りだされたところをさらに掘りさげると、パラパラにくだかれた骨がでてきました。

「頭蓋骨だぞ、用心して掘りだしてくれ……」

みんなは、あたりにちらばった頭蓋骨の破片を集めました。

やがて、それをつなぎあわせると、一個の完全な頭蓋骨にまとまりました。

「この骨はどうも、石かなにかで打ちくだかれたものらしいな」

フランスの大学に留学して、いまは中国にいない裴文中(はいぶんちゅう)にかわって、発掘責任者になった賈蘭坡(からんは)がさけびました。

とにかくへんです。普通のこわれかたでは、けっしてこんなことにはなりません。

やがて午後になると、また、パラパラにくだかれた頭蓋骨が発見され、これもまた、石のようなもので、くだかれたあとか残っていました。

さらに十一月二十六日、まえに二個の頭蓋骨が発見された南がわから、もう一個の比較的形のととのった頭蓋骨がみつかりました。

ところが、頭部のうしろのほうには大きな穴があいていました。

発見された骨は、さっそくワイデンライヒ博士のもとへおくられました。

一九二八年にはじめて発掘がはじめられてから、九年の間に掘りだされた人骨のうち、頭蓋骨は十四人分、下あごの骨十二人分、歯は百四十七個で、三十二人分という、いままでに例のない数になっていました。 |

穴の開いた頭蓋骨

|

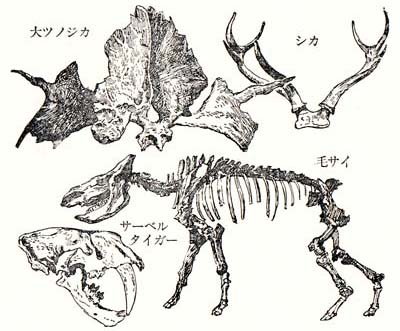

このほか、動物では、ナウマンゾウ、メルクサイ、オオツノジカ、水牛、馬、オオカミ、ホラグマ、ハイエナ、サーベルタイガーなどの骨が、ぞくぞく発見されました。

ハイエナにいたっては、じつに数千頭分という、ものすごい数でした。

一九三七年も、ひきつづき発掘がおこなわれました。そして、あごの骨や歯などが発見されました。

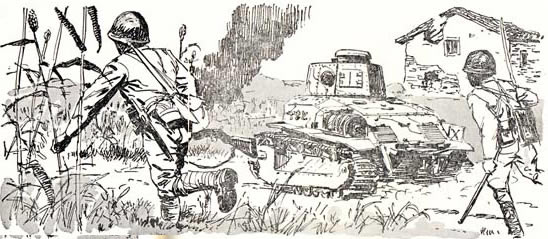

ところが、発掘隊にとって不運なことがおこりました。この年、日本はついに中国と戦争をはじめたのです

七月九日、それまで懸命につづけられていた周口店の発掘は、ついに、中止しなければならなくなってしまったのです。 |

色々な動物の骨

|

|

日中戦争が始まり、発掘は中止

|

8 首狩り人か! top

しかし、発掘は中止されましたが、北京原人の研究にさしつかえのない、充分な資料は、すでに集っていました。

掘りおこされた土の量は、じつに二万立方メートル。掘りすすんだふかさが、五十メートルにもたっしていました。

でてきた遺物は、すべて地質調査所と新生代研究室へ運ばれ、原人の骨は、とくに新生代研究室の七重のとびらのついた鉄の金庫へ、おさめられました。

ワイデンライヒ博士は、毎日、おそくまで、この研究室の中で仕事をつづけました。

「ふうむ、どう考えても、この頭蓋骨の傷はあやしい」

ワイデンライヒ博士は、つなぎあわせた原人の頭蓋骨を、じっとみつめながらつぶやきました。

「博士、どうかしましたか?」

研究室の人々は、博士のまわりをとりかこみました。

「つまりだね、この頭蓋骨は、なに者かの手によって、たたきわられたあとだ」

「やっぱりそうですか。……とすると、それは、同じ仲間の人間でしょうか」

「そうとしか考えられないね」

ワイデンライヒ博士は、うなずきました。

彼は、原人の骨を調べていくうちに、つぎのことがらに気づいたのです。

まず第一に、なんといってもふしぎなことは、発見された人骨のうちて頭蓋骨以外の、たとえば足や手や、ほかの部分の骨が大変少ないことです。

一体、これらの骨は、どこへいったのでしょうか。

第二番めに、ほかの骨から切りはなされた頭蓋骨は、だれが、どんな方法で洞穴の中に運びこんだのでしょうか。

そのことで、ワイデンライヒ博士は三つの場合を考えました。

まず、洪水で、洞穴のなかに流れこんだ。つぎが、野獣が運びこんだ。三番め

は、人間が運びこんだ。

しかし、水でも野獣でも、頭蓋骨だけをえらんで運ぶということがあるでしょうか。

当然のことながら、そんなことは考えられません。

洞穴には水が流れこんだというような形跡がありません。

それに、人骨には、野獣にかまれた、きずあとのようなものも、残ってはいないのです。

と、すると、最後に考えられるのは、人間自身によって、運びこまれた、という考えです。

それでは、なぜ、人間が、仲間の骨のうち、頭蓋骨たけを洞穴に運びこんだのでしょうか。

「私には、やはり北京原人は、首狩り人であったとしか考えられません。

つまりだね。彼らは、同じ仲間の人間を殺して、頭だけを切りとり、 洞穴のなかへ運びこんだ。

そして、脳みそを食べたと考えるのが、一番あたっているとかもう。

ごらんなさい、発見された頭蓋骨のほとんどが、たたきわられている。

なんのためだろう……私は、彼らが、仲間の人間の脳みそを食べたのだと思うのだがね……」 |

研究室のみんなの目は、いっせいに博士の顔にそそがれました。

博士は原人の骨を手にしたまま、はなしをつづけました。

「ほら、これをごらんなさい。

これは数少ない原人のふとももの骨です。でも、これも両方を石器のようなもので、たち切られています。

骨の中のずいをとるためです。ずいは、当然食べたのです。

しかも、一方は黒く焼けこげていますね。火にあぶったことをものがたるものです」

みんなは、ワイデンライヒ博士の手にした、ほそ長い骨をくいいるようにみつめました。

確かに彼のいうように、ふとももの骨は両方をたち切られ、ある骨はたてにさけており、けっして普通の状態でないことは、はっきりしていました。

「これから考えても、周口店から発見された人間の祖先たちは、ある日、あるとき、同じ仲間の人間たちによってころされ、しかも、そのあと、首は胴から切りはなされ、脳はぬきとられ、手足はバラバラにされたとしか考えられません。

そうしたあとで、頭蓋骨と、わずかに手足の一部分だけが洞穴に運ばれたのでしょう。

彼らは、確かに首狩り人なのです」 |

しかし、このワイデンライヒ博士の人喰い説には、すぐに反論がおこりました。

フランスの考古学者ドブロイ博士は、こう反論しました。

「ワイデンライヒ博士の説にたいして、私はべつの考えをもっています。

私は北京原人を首狩り人と思いたくけありません。

頭蓋骨だけが洞穴のをかにころがっていたからといって、いきなりそれが首狩り人だときめるのは、早合点というものです。

いまでもオーストラリアに住んでいる未開の土人は、人が死ぬと死体を木の上にさらして、すっかり骨ばかりにたったあと、頭蓋骨だけを集めて礼拝する風習がありますし、また、インドのアンダマン島の土人たちは、墓を堀りおこして、首だけをもってきて、それを家の宝としてかざる風習があります。

そんなことから考えると、北京原人もきっとそのような風習があって、首だけを洞穴のなかに運びこんだのではないかと考えます」 |

そこで、ワイデンライヒ博士は、さっそく反論しました。

「ブロイ博士のお説はなるほどという点もあります。

しかし、北京原人の頭蓋骨は、オーストラリアの土人の場合のように、礼拝の目的でも、アンダマン土人のように家の宝としたのでも、どちらでもありません。

それは、北京原人の頭蓋骨が、まだ皮がついているときに、猛烈になぐりつけられたものと、思われるあとがあり、しかも、そのなぐりつけかたは、ほかの動物たちを殺した場合と、全く同じ方法であることです」 |

なるほどブロイ博士は、北京原人の骨のすべてが傷をうけ、あるいは、粉々にくだけていることを考えにいれていなかったのです。

一方、人骨だけでなく、石器などの道具や同じころにすんでいた動物についての研究も着々とすすめられていました。

それらを考えあわせて、そのころの気候は、いまにくらべて、ややあたたかで、よほど寒い冬以外は、人間たちは衣服をつけていなかっただろう、と学者たちは考えました。

彼らはそまつな石や骨の武器をつくり、火をつかうことだけは知っていましたが、自然の災害や猛獣たちの襲撃には、あまりにも弱かったにちがいありません。

とにかく、そのころは、サーベルタイガーというおそろしいトラや、ホラグマ、ハイエナ、オオカミなどという猛獣が、自由に野山をうろつきまわっていたのです。

ときには、原人たちは火をかざし、木の棒をもって、これらの猛獣とたたかったこともあったでしょう。

しかし、ほとんどの場合は、なるべく危険をさけ、なん人かがひとかたまりになって、猛獣たちのすきみては、洞穴の外にでて、小さな動物や虫をとらえてたべ、植物の根や茎や、果実などをとって食べたことでしょう。

学者たちは、洞穴の中から、火にあぶられたと思われるいろいろな種類のネズミの骨を、たくさん掘りだしました。

彼らは、こんな小さな動物たちをつかまえて食べたにちがいありません。

とにかく、ネズミであれば、ほかの野獣をとるより、簡単ですから。

とにかく、道具としては、ごくおそまつな石の斧と、木の棒くらいです。

そうした中で、自分たちの生活を守っていくのは、大変だったでしょう。

いつも何人か、何十人かで集団をつくって行動していたことにまちがいありません。

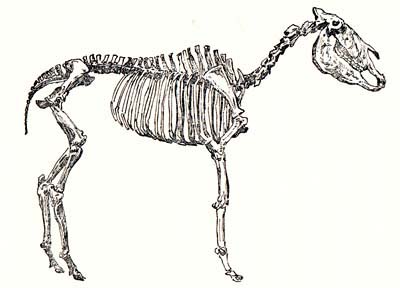

トラ、ヒョウ、サルなどの動物の骨がでることは、ちかくに森があり、また馬の骨の化石は、草原のあったことを明らかにしてくれました。

またカワウソの骨がたくさんでることも、いまにくらべて、より多くの川や湖や沼があったことを教えてくれました。

さらに、ダチョウとラクダの骨は、森や草原につづいて、砂漠が広がっていたことをものがたっています。

こうして、すばらしい研究の結果があかるみにでたことで、世界の歴史の本も、当然大きく書き替えられなければならなくなったのです。 |

|

世界じゅう、どこの国の本も北京原人を人類の古い祖先の列にくわえました。

9 消えた骨のゆくえ top

さて、ここでみなさんに、もう一度この本のはじめにかえって、いただかなければなりません。

太平洋戦争がはしまった昭和十六年に、日本軍が新生代(しんせいだい)研究室の金庫を調べて、

「あっ、ない!」

とさわいで、事務長のボーエンさんをはじめ、そこにいた人々を逮捕した場面がありましたね。

これまで読んできたみなさんは、すでにもうおわかりでしょう。

金庫の中におさめてあったのは、周口店から発見された北京原人の骨の化石だったのです。

金庫のなかがからっぽだとすれば、一体骨の化石はどこへいったのでしょう。

太平洋戦争がはじまるまえ、アメリカの学者たちがひそかに本国へ運びたしたという人もあります。

またアメリカヘはこぶ途中で、化石をつみこんだ船が、太平洋を横断中に、日本軍によってしずめられてしまったともいわれています。

いずれにしても、あんなに苦心して掘りだした北京原人の骨は、いまだにどこへ消えてしまったのか、さっぱりわかりません。

もし、船と一緒にしずんでしまったとすれば、本当に残念です。

一九四九年の、アメリカのコロネットという新聞には、つぎのような記事がでています。

―― 一九四一年のすえになって、日本とアメリカの関係が、しだいにけわしくなってきました。

そこで新生代研究室の所員たちは、北京原人の骨を、大いそぎでトランクにつめて、秦皇島(しんおうとう)までもちだしました。

しかし、すぐに日本の兵士にみつかってしまいました。

兵士と、所員たちが、おし問答をしているすきに、トランクをはこんできた中国人たちは、荷物がすごく高価なものだと思いこみ、そのままもちにげしてしまいました。

おそらく、いまごろは、中国人たちが、薬にして、のんでしまったあとだろう。―― |

これは、どうもあまりにも作り話すぎて、本当のことだとは思えません。

まぼろしの骨“北京原人”の謎は、ここ当分、いや永久にとけない謎として、残るかもしれません。

そしておろかな戦争が、大ぜいの人々の血のにじむような努力を、一瞬にしてうしなわせてしまうことを、あらためて私たちに教えてくれるのです。

昭和二十年八月、日本は戦争にやぷれました。

ところが、長いあいだ戦乱のつづいた中国では、今度は毛沢東のひきいる共産党と、蒋介石の国民党との間で、戦いがはじまりました。

そして、共産軍は各地で国民党軍をうちやぶって、昭和二十四年、蒋介石は、とうとう中国本土をすてて、台湾にのがれました。

日本軍による長いあいだの占領と、ひきつづきおこったこの内戦とで、すっかりあれはてな国土にも、やがて新しい建設のいぶきがよみがえりました。

いままで、ちりぢりになっていた学者たちも、三人、五人と集ってきました。

斐文中(はいぶんちゅう)のところへも、なん人かが、帰ってきました。

そして、中国人学者の手によって、新しい考古学の研究がはじまりました。

「なくなってしまった北京原人の骨に、いつまでこだわっていてもしかたがない。もう一度掘ろう」

こうして、一九五一年(昭和二十六年)、裴文中をはじめとする中国科学窓の人たちの手によって、周口店遺跡の発掘がはじまりました。

この発掘で、新しく二個の歯が発見され、足の骨などもみつかりました。

また、一九五九年七月の発掘では、下あごの骨も掘りだされましたが、ついに頭蓋骨を発見することはできないまま、周口店遺跡の発掘は、いちおう、その幕をとじました。

ところが一九六三年の夏、意外たところから、周口店の北京原人とほぼ同じ頃の猿人の頭蓋骨が、発見されました。

「いろいろな化石が、たくさんでるんです。一度調べてみてください」

という知らせをうけて、中国科学院の学者たちがおとずれたのは、陜西(きょうせい)省の都西安(せいあん)の東南六十キロにある、藍田(らんでん)県の公主嶺(こうしゅれい)という村です。

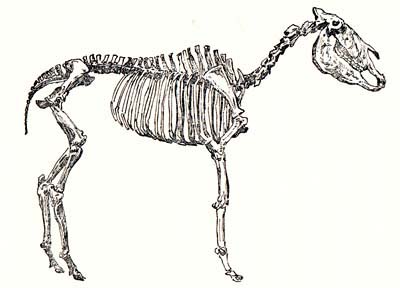

なるほど、調べてみると、古い馬の化石などが、たくさんみつかりました。

「こりゃ、有望だぞ。よし、大がかりな発掘をはじめよう」 |

公主嶺(こうしゅれい)から発掘された馬の化石

|

こうして、一九六四年四月、学者たちは、再び公主嶺(こうしゅれい)にやってきて、大がかりな発掘をはじめました。

そして、まず、五月二十三日に、猿人のものと思われる一本の臼歯がみつかり、大きなかたまりの中から、そっくりそのままの頭蓋骨が取出されました。

この発見に学者も、土地の人々も、おどりあがってよろこびました。

二度と発見できないと思われていた猿人の頭蓋骨が、中国人の学者の手によって、掘りだされたからです。

すばらしい発見のようすは電波にのって世界じゅうにながれました。 学者たちは、さっそく、くわしい研究にとりかかりました。

|

|

いままでわかったところでは、監田(らんでん)猿人は周口店(しゅうこうてん)発見の北京原人と大変よく似ているが、発見された地層などから考えると、北京原人よりも十万年ほど古いのではないかということです。

広大な面積をもつ中国てす。

これからもきっと、北京原人の発見のように、人間の祖先の謎をときあかす、いくつかの大発見があるにちがいありません。

なぜなら、人間の祖先にまつわる謎は、あまりにも多いからです。

top

**************************************** |