|

****************************************

Index プロローグ 一章 二章 三章 四章 五章 エピローグ

三章 サンゴ礁を復元する

1 昔のサンゴ礁を歩いてみよう top

泥岩や砂岩から見つかる貝殻やアンモナイトの化石のことは、よく知られています。

じつは、「これらの化石白石灰岩の中に含まれていることの方がはるかに多いのです」と話したところ、「本当ですか」と聞かれたことがあります。

石灰岩は、有孔虫(ゆうほうちゅう)のような大変小さな化石をたくさん含んでいますから、石灰岩地帯には、無限といってもよいほど化石があるという人もいます。

肉眼で見えるような化石も、顕微鏡で見なくてはわからないような化石も、そのうえそれらを含んでいる石灰岩も、すべてが方解石(ほうかいせき)という鉱物からできています。

色もよく似ていますから、注意ぶかく観察しないと、石灰岩の中から化石を見つけることは、なかなかむずかしいのです。

しかし、細かく観察していって、白いばかりでなにもないように見える石灰岩の中に、いろいろな模様があることに気がつくと、しめたものです。

化石を見つけることだけでなく、しだいに、その化石がどんな状態でふくまれているのかが見えてきます。

たとえば、サンゴの化石を見つけたとき、それが生きていたときのままの状態なのか、あるいは死んだあとで運ばれ、石灰砂岩やれき岩の中に横たわったものなのか、というようなことです。

|

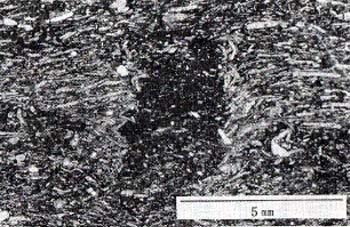

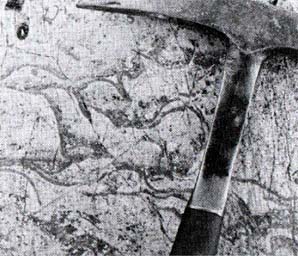

図33 水の流れの方向にそって並んだ

ウニのとげの化石を含む石灰岩。

パキスタンのペルム紀石灰岩の風化した表面。

|

図34 石灰藻の破片がほぼ水平に堆積してできた石灰質の

泥の中に、ほぼ垂直の方向に掘られた虫のすみかのあとの化石。

穴の深さは約5cm。イランのペルム紀石灰岩。

|

二枚貝の場合だと、ばらばらになって内側が上に向いているのか下に向いているのか、ウニのとげの化石では、それが一定の方向に並んでいるのかどうか(図33)、カニや虫のすみかのあとがどっちへ向いているのか(図34)といったことなど、野外で見られる模様も、例をあげたらきりがないのです。

このような模様を区別し、それがどんなところにあるのかを記録して石灰岩の山を歩いていると、毎日のように新しい発見があって、飛びあかって喜びたい気持になる時もあります。

しかし、なんの化石かわからなかったり、こまかすぎて、どんな組織をもっているのかわからないことも多く、研究室に持ちかえって、いろいろな方法で調べてみなければならないことも少なくありません。

時には、夏の炎天下、十数キログラムもの石灰岩のサンプルを、リュックサックいっぱいにして歩いている時など、どうしてこんなに苦労しなくてはいけないのだろうかと思うこともあります。

しかし、いま、昔のサンゴ礁のどこを歩いているのだろうか、と想像しながら歩きますと、苦しさも忘れてしまいます。

サンゴ礁とそのまわりでは、いろいろな性質の石灰岩ができていて、できる場所によって性質が違っていることは、すでにお話したとおりです。

石灰岩の山を歩いて、生物石灰岩と、石灰砂岩や石灰れき岩の分布しているところを区別して、昔のサンゴ礁の上を歩いているのだと実感した時の感激は、いまでも忘れられない思い出です。

昔のサンゴ礁の形がだんだんわかってくると、もっと細かく調べて、フズリナがサンゴ礁のどこに住んでいたのかも知りたくなります。

また、破片になっている化石が、もとはどんな生物だったのか、あるいは小さな化石の種類は何か、そして、それらがどのくらいの割合でどのような組織で組合わさっているのか、ということなどは、野外の調査だけではどうしてもわかりません。、

そこで、室内で顕微鏡で拡大して観察したり、化学分析によって成分を調べたりして、野外調査の結果をおぎなわなくてはなりません。

そのためのサンプルは、野外にあったときの状態が一目でわかるように目じるしをつけ、採集した地点を地図に記入して持ち帰ります。

研究室では、まず実体顕微鏡で表面を細かく観察して、小さな化石の種類をきめたり、微細な組織を調べるために、どこを切断して岩石の薄片をつくるかをきめたりします。

表面からの観察だけではわからないことも多いので、顕微鏡でいくつかの断面を調べて、その化石の全体の形などをつかまえようというわけです。

そのためには、厚さが○・○三ミリメートルくらいに岩石をうすくすりへらした薄片をつくります。

顕微鏡を使った観察では、もとの形が全くわからないほど小さな破片になった化石の組織から、生物の種類をきめたり、それらがどのくらいの大きさをもっているのかを測定したりします。

この方法を使うと、世界中の、そしてあらゆる時代の石灰岩を、比較して調べることができるのです。

最初にお話したフォルクさんの石灰岩の分類も、この研究方法を使ってなされたのです。

しかし、ここでもう一度考えてみましょう。

サンゴ礁は、いくつかのにぎり拳程度のサンブルで代表させることができるほど小さくはありません。

もし薄片だけでサンゴ礁の特徴をあらわそうとすれば、無限に近い数の薄片が必要になりますが、それは不可能なことです。

ですから、野外で細かく観察することが大変重要なのです。

野外でこれ以上は調べようがないというほど観察し、室内での研究結果をくわえて、初めて昔のサンゴ礁のようすを知ることができるのです。

2 昔のサンゴ礁に目盛りをつける top

喜界島の百ノ台石灰岩の厚さは約二〇メートルから三〇メートル、秋吉台の石灰岩は約六五〇メートルもの厚さがあることは、すでにお話しました。

こんなに厚い石灰岩の地層ができるには、どのくらいの年数がかかるのでしょうか。

これについては、前の章でも少し考えてみましたが、ここでは石灰岩層に時間の目盛りをつけてみることにしましょう。

石灰岩のできる速さは、単純に考えると、ほとんどの石灰岩がサンゴ礁でつくられているのですから、サンゴ礁の年間の成長量がわかれば、簡単に割り算で笞えがだせそうな気がします。

ところが、サンブ礁の形は、海水面の変化と深い関係がありますから、海水面がご定の速さで連続して上昇し、サンゴ礁がタテの方向にもヨコの方向にも一様な速さで大きくなった場合以外は、この考え方は間違っていることになります。

もう少しくわしくいいますと、海水面の上昇が一時期とまり、再び上昇したとします。

すると、サンゴ礁がクテの方向には大きくならなかった時期があるわけですから、その時間をのぞいて割り算をしなくてはならないことになります。

そのうえ、海水面の変化は、いつの時代にも同じ速さで起こったという証拠はどこにもありません。

むしろ、石灰岩層の中にサンゴ礁の成長期と停滞期をみつけて、海水面の変化を知ろうとしているくらいです。

こう考えてきますと、石灰岩層に目盛りをつけるのは大変な作業ですが、世界中で通用している例をお話しましょう。

この本の最初のところで、フズリナの化石について少しふれました。

この化石は、ほぼ世界中から発見されており、現在、約六〇〇〇種が知られています。

フズリナは石炭紀の中頃の今から約三億二〇〇〇万年前に発生して、ペルム紀(二畳紀)の終り頃の今から約二億五〇〇〇万年前には絶滅しました。

このたくさんの種類の中のいくつかは、ごく限られた時代にしか生きていなかったうえに、世界的な分布をしていたことが知られています。

ですから、遠くはなれた地域の地層をくらべて、同じ時代にできた地層であることを証明するときに役立つ重要な化石です。

このような化石を示準化石、または標準化石といいます。

また、この小さな虫が地球上に生まれた頃、その体のつくりは大変簡単で、大きさは一ミリメートルくらいだったのですが、絶滅するまでにしだいに複雑になって、大きいものは六〇ミリメートルくらいにもなりました。

そのため、その間の進化していくようすを最もよく追うことのできる生物であるともいわれています。

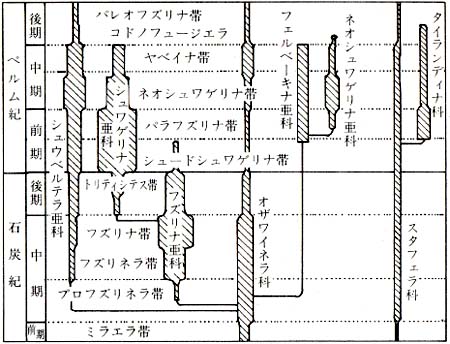

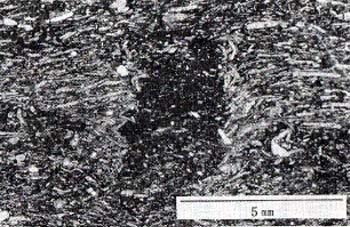

|

図35 フズリナ類の系統発達(石井健一、1975による)とフズリナ化石帯。

進化するにしたがって、約一〇〇属六〇〇〇種以上にも分かれたのですが、このうちの九つの属は世界に共通する時代区分の示凖化石として、重要な役目を果たしています(図35)。

一つの種が生まれて大変広い範囲に拡がり、進化すると、次の種がそれにとってかわりますが、初めの種の化石で特徴づけられる地層と次の種で特徴づけられる地層には、それぞれの化石の名前をつけて区分します。

これを化石帯といいます。

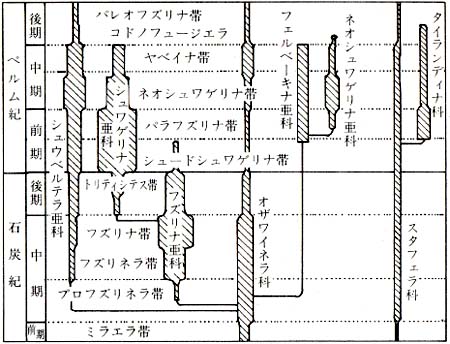

フズリナの化石では、種の単位よりももう一つ大きい属の単位で、石炭紀の後半の地層に五つ、ペルム紀の地層に四つの時代区分の目盛り、つまり、世界に共通する九つの化石帯がもうけられています(図36)。 |

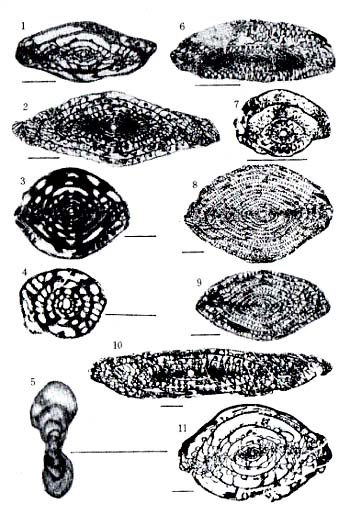

図36 図35の化石帯の名前のもとになっているフズリナ類

1トリティシテス、2フズリナ、3フズリネラ、4プロフズリネラ、

5ミラエラ、6コドノフュージエラ、7パレオフズリナ、8ヤベイナ、

9ネオシュワゲリナ、10パラフズリナ、11シュードシュワゲリナ。

スケールはそれぞれ1mmを表す。

|

たとえば、ここからここまでの石灰岩は、ネオシュワゲリナというフズリナの化石で特徴づけられるから、ペルム紀の中頃である、という目盛りが入れられているのと同じことになるわけです。

一つの化石帯の長さは短くても数百万年はあるといわれますから、フズリナの進化もそのくらいの長さでみなくてはならないでしょう。

一つの化石帯の時間内にできたサンゴ礁、そして次の化石帯の時代にできたサンゴ礁とたどり、前にお話したサンゴ礁の拡がりとを組み合わせれば、サンゴ礁の復元の材料はそろうことになります。

サンゴ礁がどのような環境のもとでできるのかについては、おりにふれてお話してきました。

そしていま私たちは、大変長い単位ではありますが、大昔にあてはめることのできる時間の物差しがあることを知りました。

そうすると時間の経過とともに、サンゴ礁のようすがどのように変化していったのか、いつ頃サンゴ礁ができなくなったのか、その理由は何であったのか、といったことを探り、昔のサンゴ礁を完全に復元することも、夢ではなくなってくるのです。

3 復元されたサンゴ礁 top

中国山地のほぽ中央、広島県の北東の端近くに、東西約十一キロメートル、南北約十二キロメートルという、山口県の秋吉台と同じくらいの大きさの、帝釈台(たいしゃくだい)とよばれる石灰岩の台地があります。

この台地にきざみこまれた峡谷の美しさは、比婆(ひば)・道後(どうご)・帝釈国定公園の中でも、最もすぐれた名勝としてよく知られています(図37)。

残念ながら、現在、半分は人造湖の湖底になってしまいましたが、高原状の台地のなかを蛇(へび)のように曲がりくねって流れる帝釈川の両岸には、高さが二〇〇メートルに達するような崖が連なっています。

ここには、崖の下から上のほうへむかって、しだいに新しい時代のフズリナの化石が見つかっているのです。

この崖をよじ登って台地の上に出てみるとどうでしょう。

大変平たいなだらかな地形をしていて、おもしろいことに、どこを歩いてもほとんど同じ時代のフズリナの化石が見つかります。

じつは、この石灰岩層が大昔のサンゴ礁であり、崖の部分ではサンゴ礁の断面を観察し、台地の上ではサンゴ礁の浅い海底を歩いている、いや泳いでいることになるのです。 |

図37 帝釈峡の景観。

帝釈台のまん中を流れる帝釈川が、石灰岩の台地を

深くきざみこんで、このような美しい峡谷をつくりあげた。

|

私が帝釈石灰岩の調査をはじめたのは一九六〇年頃ですから、もう二五年間もほとんど毎年のように、石炭紀からペルム紀にかけて約八〇〇〇万年もの間栄えていたサンゴ礁を訪れていることになるわけです。

しかし、ここが大昔のサンゴ礁だったと気づくまでには五〜六年もかかりました。

はじめは、化石がどんな順序で出てくるのかを確かめるための調査がおもなものでしたから、地図の上には、化石の種類別の記号がぎっしりと並んだだけでした。

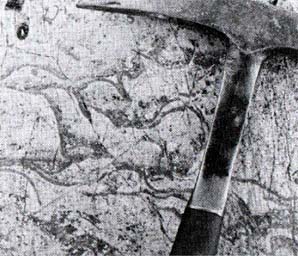

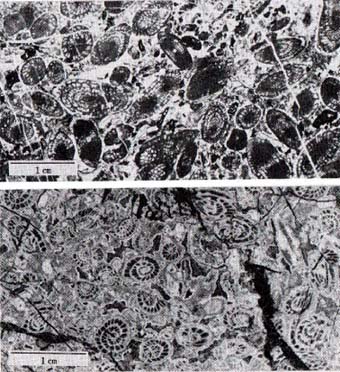

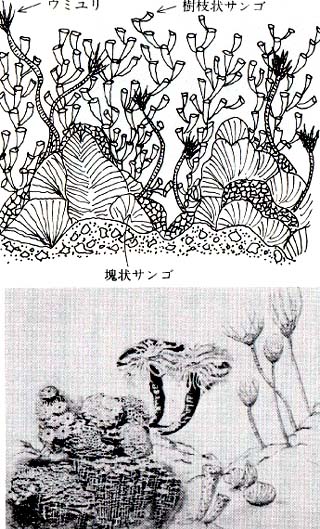

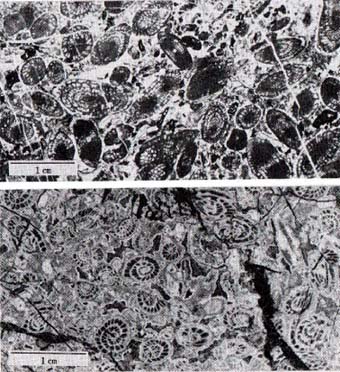

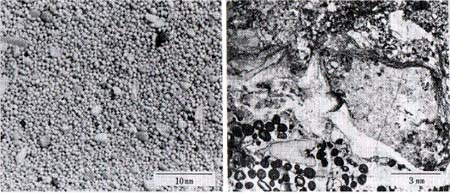

図39 帝釈石灰岩のなかのヒドロ虫(?)

生物礁(パレオアプリシナ礁)石灰岩。

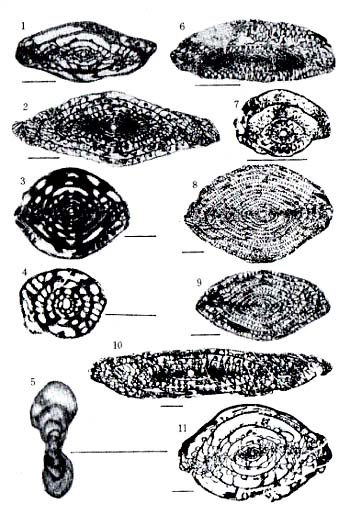

そのうち、フズリナの化石だけが集まっているところ(図38)、石灰藻やヒドロ虫の化石が波のような模様をえがく石灰岩(図39)、ウミユリの草原だったかもしれないと思わせる石灰岩、そしてサンゴや海綿動物、腕足貝、時には三葉虫も見つかるような生物石灰岩など、それぞれがある程度の拡がりをもって隣り合っているようすが、地図の上に浮かび上がってきたのです。 |

図38 広島県の帝釈石灰岩(ペルム紀)の中のフズリナ石灰岩。

上:シュワゲリナ、下:トリティシテス。

この写真はフズリナ石灰岩の感じをよく出すため、ネガプリントにしてある。 |

しかもこのことは、台地状の地形のところだけに見られるもので、全く性質の違う石灰岩が、この台地を取り囲むようにして拡がっていることもわかってきました。

台地の周辺にある石灰岩は、石灰岩が小さな破片になったものや、生物の殼や骨格の破片の集まった石灰れき岩や石灰砂岩が主なものです。

このような性質の違う石灰岩の組合せは、現在のサンゴ礁の礁原とその前面の少し深い海という環境に、それぞれ比較できます。

つまり、帝釈(たいしゃく)サンゴ礁とよんでもいいようなイメージが浮かんできたのです。

このサンゴ礁はどのようなところでできはじめ、どのように成長し、変化していったのでしょうか。

帝釈川の峡谷の中ほどに、断魚渓(だんぎょけい)とよばれる、水しぶきの飛びちる急流のところがあります。

このあたりの川底に近い部分には、海底火山の噴出物と考えられる玄武岩質の溶岩や凝灰岩があり、ところどころでその上に直接、石灰岩がかさなっています。

そこでは、サンゴ礁のできはじめのようすを観察することができるのです。

溶岩の上にやっと生活の場をみつけて少し大きくなったサンゴやコケ虫・ウミユリ、それに石灰藻などや、嵐の時にでもこわされたのでしょう。

それらの生物の小さな破片が、溶岩や凝灰岩のかけらと一緒になって堆積したものもあります。

海底火山の噴火でできた浅い海に、サンゴ礁ができはじめたことは間違いないのです。

つぎに崖を登って、いわばサンゴ礁をタテ割りにした面を調べてみると、一つの崖では下から上へ、ほとんど同じ性質の石灰岩が続くのです。

しかし、フズリナの化石はしだいに進化したものへと変わりますから、時代が新しくなっていることは確かです。

そして、少しはなれたところの崖を登ると、別の種類の石灰岩がまた同じように下から上へ続くのです。

そうすると、台地の上でみられる石灰岩の性質の違いが、ほとんどそのまま地下へも続いていると考えなくてはならないことになります。

つまり、ウミユリの礁原はいつの時代でもウミユリの礁原で、礁縁の位置もほとんど変わらないということです。

サンゴ礁の規模に影響する気候や海流も、約八〇〇〇万年もの間、ほとんど変わらなかったと考えなくてはならないことになります。

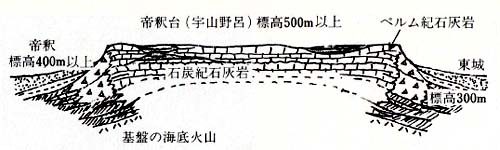

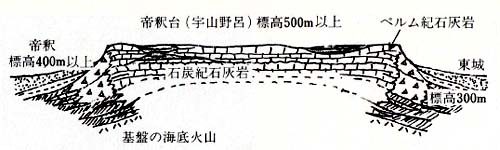

さらに図40によく表現されているように、礁原の部分では水平に堆積した石灰岩、そのまわりには外側へ傾斜した堆積面をもつ石灰岩がそれぞれあり、この形が今のサンゴ礁の地形と大変よく似ているのです。

まるで大昔の熱帯地方のサンゴ礁の島を、そのままここへ運んできたようです。

調査の中で、帝釈サンゴ礁が海水面上旦咼くなって、島になった時期が二回もあることもわかってきました。 |

図40 帝釈石灰岩がかつて大きな卓礁であったという考えにもとづいて

復元された“サンゴ礁”(長谷晃ほか、1974による)。

海山の上にできはじめたサンゴ礁が、石炭紀からペルム紀をとおして

ほぼ同じ規模で発達し、ペルム紀の終りには泥が堆積しはじめたことを示している。

|

最初は石炭紀の終り頃、二回目はペルム紀の中頃のことです。

どちらもフズリナの化石帯の順序が、連続しないことから気がついていたのですが、ついにその証拠が見つかったのです。

それは、陸上で風化、侵食作用をうけて小さくくだかれ、それが運搬されて堆積しなくてはできない石灰岩れき岩が、古い時代の石灰岩の上にかさなっていたことです。

ペルム紀の中頃の石灰岩れき岩のなかには、石炭紀のサンゴ礁石灰岩の破片がいっぱい入っていました。

きっと、海面から顔を出すようなかなり大きな帝釈島ができて、波にけずられたに違いありません。

三度目のサンゴ礁ができる頃には、しだいに泥水が入り込んでくるような海に変わり、ペルム紀の終り頃には、帝釈サンゴ礁の発達は終ってしまったのです。

この帝釈石灰岩のほかにも、すでに紹介したように、秋吉石灰岩は環礁状のサンゴ礁として復元されていますし、最近の研究では、岡山県の阿哲石灰岩は、全体としては卓礁に似ていて、礁原の拡がりが不規則で、サンゴ礁としての形も複雑な、バンク状のサンゴ礁としてできたらしいこともわかりました。

私は、石灰岩をみればサンゴ礁との関係をすぐに考えますが、これからの研究で、まだまだいろいろな時代の、さまざまな形のサンゴ礁が日本でも見つかることでしょう。

そのうち、“昔のサンゴ礁めぐり”という旅の計画を立ててみたいと思っています。

|

図42 群体サンゴの化石をふくむ石灰岩のれきを

伴った、玄武岩質の凝灰角れき岩

(岡山県の阿哲石灰岩のなかのもの)。

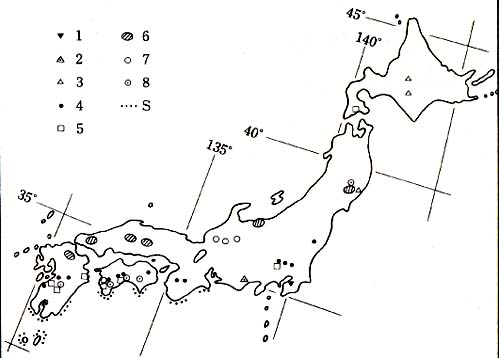

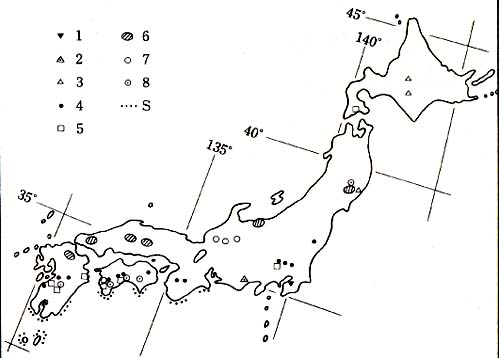

日本列島、とくに西日本では、図41からわかるように、石炭紀からペルム紀にかけて大きなサンゴ礁が発達し、地球の歴史を証明する重要な資料になっています。

中国地方の秋吉石灰岩や帝釈石灰岩はその典型的な例で、日本の大昔のサンゴ礁の中では最も現在のサンゴ礁に似ています。

その形成の歴史をたどって古生代の終り頃の地球のようすをさぐってみることにしましょう。

|

図41 日本のサンゴ礁(琉球石灰岩をのぞく)

1 第四紀の“沼サンゴ礁”、2第三紀の石灰藻石灰岩、3 白亜紀の石灰岩、

4 ジュラ紀の“島の巣石灰岩”、 5三畳紀の石灰岩、

6西南日本内帯の石炭紀〜ペルム紀の石灰岩、7 デボン紀の石灰岩、

8 シルル紀の石灰岩、9 現在造礁サンゴが生息しているところ。

|

さきにも少しふれましたが、石炭紀の比較的初めの頃、海底火山を土台として生物礁ができはじめ、火山活動かまが続いている時、すでに石灰藻・ウミユリ・コケ虫・腕足貝・サンゴなどが住みつきはじめました。

溶岩片の多い地層のかかに群体サンゴがあったり(図42)、火山灰が生物の遺炭のぬ部を埋めている石灰岩があったりすることから、このことがわかります。

やがて石炭紀も中頃になると、火山活動も終り、おもにウミユリや石灰藻からできた生物礁が発達しました。

|

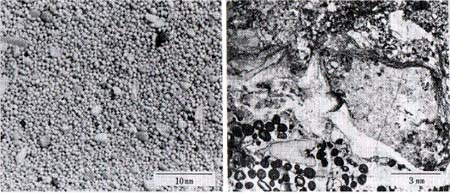

図44 オーライトとオーライト石灰岩

左:オーライト(ペルシャ湾産、大塢一精氏提供)。

現在オーライトができているところは非常に限られていて、

メキシコ湾岸とペルシャ湾岸の地域が有名。

オーライトは、貝殻片などが海底をころがるうちに、それを核にして

炭酸カルシウム分がくっつき、球形の粒になったものだといわれる。

最近の研究では、石灰藻などの生物が関係しているともいわれている。

右:オーライト石灰岩の薄片の写真。丸い粒子がオーライトで、

その上で石灰藻が生長したあと、石灰砂岩が堆積しているのがわかる。

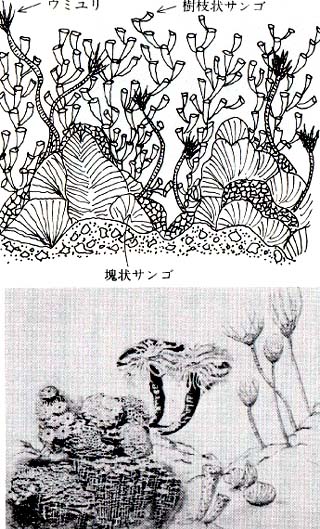

秋吉石灰岩では、四射サンゴが中心になって礁をつくったところが見つかり、図43のようなサンゴ礁のようすがえがかれています。

このようなサンゴ礁のできる環境は、石炭紀の終り頃まで続き、しだいに大きな規模をもつようになりました。

栄養になる成分を多く含んでいる海水が次々とやってくる礁の前面、そこは礁をつくる生物にとって最も良い環境のところです。

生物たちが最もさかんに石灰岩をつくっているところということもできます。

しかし、嵐の時などは最も強く波の力の影響をうけるところで、せっかく生物たちがつくった石灰岩も、大・小のかけらにこわされることが多いのです。

そのかけらは礁の前面にたまり、礁をつくる生物の新しい生活の場になって、しだいに大きな礁になっていった証拠もみることができます。

礁のふちから内側にひろがる礁原や礁湖には、動きまわることのできる生物の遺骸や、海水がいったりきたりする場所でできるオーライト(形やでき方は、図44とその説明を参照)などがたまりました。 |

図43 大昔のサンゴ礁

上:秋吉石灰岩の中のサンゴの化石からわかった、

石炭紀のサンゴ礁の想像図(太田正道、1968による)。

下:石炭紀からペルム紀にかけての

サンゴ礁を想像してえがいたもの。

束状や塊状の群体サンゴ、単体サンゴ、海綿動物、腕足貝、

ウミユリなどが、いりくんで生きているようすを示している。

|

より内側の静かな環境では石灰質の泥もたまりました。

時には海水面上に生物礁の一部が出て、侵食作用をうけたところもあります。

石炭紀の終りには、生物礁全体が海水面が下がったか、あるいは海底火山とともに隆起したかして島になり、かなりの部分が侵食作用でなくなってしまったようです。

石炭紀の終り頃にはこうして生物礁づくりが中断し、ペルム紀になって再び生物礁ができはじめるまでの間、数百万年もの時間がたっているのですが、不思議なのは、秋吉石灰岩でも帝釈石灰岩でも、ほとんど同じ規模で、同じような生物礁ができていることです。

もちろん、新しく別の海底火山を土台にしたものもできました。

石炭紀の生物礁石灰岩が風化作用をうけたところでは、テラロッサとよばれる泥が溜まっているために、ペルム紀の生物礁がその上にできるまでにはかなりの時間がかかったようです。

ペルム紀には、波しぶきがかかるだけでも生きていられるような石灰藻が、礁の前縁に海水面すれすれの堤防をつくり、内側のラグーンは波静かな環境ですからフズリナばかり、というような石灰岩が広い範囲にできて、生物礁の規模も大変大きくなったようです。

ベルム紀の終りが近くなると、日本列島では、生物たちが寄りあつまって礁をつくるというような環境はしだいになくなっていったようです。

その証拠は、生物礁のかなりの部分が海水面上にあらわれて風化・侵食作用をうけ、それまでにできていた石灰岩はれきや砂粒になって、二次的な石灰岩(図45)といえる岩石がふえてきたことにあります。

しかし、ところどころには、まだ小さな生物礁ができていましたから、環境の変化はゆっくりとおこったのでしょう。

そして、生物礁石灰岩の上に泥岩や砂岩がかさなっていたり、まわりには、石灰岩のれきの多いれき岩をともなう砂岩・泥岩層が広く分布していることから、陸地から岩石のかけらがサンゴ礁のほうへ、海流によって運ばれてくるようになったのかもしれないという想像もできます。

こうした環境の変化がおこった理由については、気候の変化、海洋底の移動、海水面の変化など、地球全体にわたるような大規模な原因が考えられます。

いずれにしても、今の本州・四国・九州の地理的な位置では、大きなサンゴ礁はできないはずですから、サンゴ礁の間ちと日本の地質の関係には、新しい大きな問題がなげかけられているといえるでしょう。 |

図45 石炭紀とペルム紀の

初め頃の、石灰岩のれきを含む

ネオシュワゲリナ帯の石灰岩れき岩。

|

top

**************************************** |