|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

からだのはなし(その一)

1 脈(みゃく) top

さあ、いよいよ体の探検を始めよう。

なるべく、自分の体を触ってみたりしながら、勉強していくことにしよう。

ぼくも、みんなと一緒に自分のからだで確かめながら話を進めることにする。

まず、脈をみてみよう。ぼくたちは生きているから、脈も打っているし、息(呼吸)もしている。

そのことを確かめてみようというわけだ。

つまり、君が生きていろってことを確かめるのさ。

生きているのは、確かめてみるまでもなく当たり前だって? 本当かな。

以前、「バタリアン」って映画を見ていたら、実際はもう死んでいるのに、生きていると思っている人が二人出てきた。

他の人から「もうお前は死んでいるんだ」つて言われて、びっくりしている様子がおもしろかった。

まあ、きみはそんなことないだろうけど、ここで生きてることを、ちゃんと確かめておくのも悪くないと思うよ。

脈をみるには手首を調べてみるのがいい。

図のように、右手の人さし指から薬指までの三本をそろえて指先を軽くまげ、左手首に当ててみよう。

そうすると三本の指のどれかにドキドキする感じが伝わってくるはずだ。

ドキドキが伝わってこなかったら、指先に力を入れて強く手首に当ててごらん。

ほうら、伝わってくるだろう。

これが脈だ(左ききの人は左手の指を右の手首に当ててみようね)。

手首だけじゃなくて、体の他の部分でもドキドキをふれられる場所がある。

例えば首だ。

右図のように手を当ててみると、やっぱりドキドキするのを感じることができる。 |

|

このドキドキをもう少し深く研究してみよう。まず、一分間に何回ドキドキするか数えてみるのはどうかな。

この研究には時計が必要だ。お父さんやお母さんから腕時計を借りて、秒針を見ながら数えてみよう。

さあ、何回だったかな。

ぼくは今、数えてみたら一分間に六十九回だった。きみたちはもう少し多いかもしれない。

もし君の家に赤ちゃんがいたら、手首を触って数えてみよう。

赤ちゃんは数えにくいよ。ちいちゃいから、脈にふれてみるのも大変だし、数えるのも大変だ。

それはドキドキのスピードが速いからだ。

ついでに、お母さんやお父さん、おじいちゃんやおばあちゃんにも数えさせてもらって、その数を表にしてみようか。

ところで、脈って一体何だろう。どうしてドキドキするんだろう。それを考えてみよう。

手首で感じるドキドキも、首で感じるドキドキも、速さは同じなんだけど、それがどうして同じかということも考えてみよう。

2 心臓 その一 top

前節では脈を調べてみたね。もう一度手首をさわって復習しておこう。

ところで、思いきり走ったりすると、胸がドキドキするよね。

好きな人に道でバッタリ出会った時なんかもドキドキする。

あのドキドキは、じつは心臓の勣きを感じているわけだけど、その時に手首を触ってみると、同じ速さでドキドキしていることがわかる。

つまり、脈が打っているということは、心臓が勣いているということで、心臓がギュッギュッと動いているのが、脈のドキドキになって伝わっているわけだ。

そんなことを勉強してみようね。

まず、最初に心臓がどのあたりにあるのか確かめることから始めよう。

右手を左のおちちの下に当ててみる。中指の先が乳首の真下にくるように当てるのがいい。

そうすると、人さし指、中指、薬指のどれかに、ドキドキが伝わってくるかもしれない。

やせた人だとはっきりわかるけど、胸の厚い人はわかりにくい。

ぼくも今、自分で于を当ててみたんだけど、中指の先に、ほんのわずかにドキドキを感じただけだった。

このドキドキは心臓の動きだ。

だから、この部分に心臓があることがわかるんだけど、これは心臓の一番下の、先っぼの部分、むずかしい言葉で心尖(しんせん)という。

では心臓の全体の形を教えてあげよう。

まず、こんなものを見たことがあるかな。

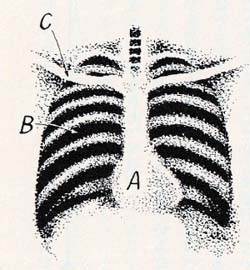

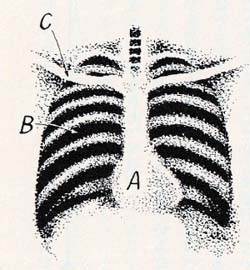

そう、これは胸のレントゲン写真のイラストだ。

この真ん中のAという部分が心臓、そしてBが肺、Cは鎖骨という骨だ。

Aの形はひょうたんのようたね。

(レントゲン写真の場合、空気をふくんでいる部分は黒く、ふくんでいない部分は白くうつる。

肺には空気がいっぱいあるから黒く、心臓には空気がないから白くうつっている)。

しかし、実際はラグビーボールのような形をしている。

そして正面から見ると、心臓の一番下の部分(心尖=しんせん)は、水平面に対して五十度傾いている。

横から見ても、水平面に対して五十度傾いている。

つまり心臓は、ラグビーボールみたいな形をしたものが、体の後ろの方から前の方に、斜めに向かっていて、その一番下の先っぽの部分である心尖が、胸の一番前の方に出っぱってきている。 |

|

この部分の動きが、手を当てたときにドキドキとして感じるのだ。

少しめんどうな話をしてしまったかな。でもね、人間の体は立体的にできているのに、理科の授業のときなんかに立体的にとらえて教えられることがないから、ここできちんと説明してみたんだ。

心臓が胸の中にどんな形でおさよっているか、みんな一度想像してみてね。

3 心臓 その二 top

まず、心臓の大きさを知ろう。それには、手をにぎって、にぎりこぶしを作ってみよう。

その大きさが、だいたい心臓の大きさと考えていい。

重さはどれくらいかっていうと、体重の二百分の一ぐらいだ。

そこで、ぼくの心臓の重さを計算してみると、ぼくの体重は六十キログラム、つまり六万グラムだから、その二百分の一つていうと、三百グラムということになる。

きみの心臓の重さはどれくらいかな。計算してみてね。

計算したら、「ぼくの心臓の重さは○○グラムだぞ」と言って、友だちを驚かせるのもいい。

まあこんなところで、心臓の形や大きさはわかっただろうから、次に、心臓がどんな働きをしているのか考えてみよう。

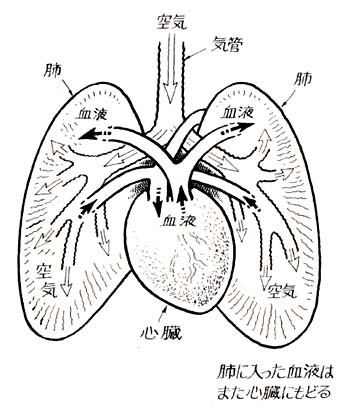

簡単に言ってしまえば、心臓は血液を受け取っては、送り出すという働きをしている。

でも、ただ受取って送り出してるわけじゃなくて、その間に、肺の助けを借りて、“血液に酸素を補給する”ということをしているんだ。

心臓と肺は、すぐお隣同士の関係で、しかも仲良し、協力して仕事をしているんだ。

そこで、肺がどんな働きをしているかも知っておいた方がいいと思う。

ぼくらはみんな生きている。生きているから、呼吸をする。

なぜ呼吸をしているかっていうと、空気中の酸素を取り入れなくちゃいけないからだ。

ぼくらの体が生きて活動していくには、そのためのエネルギーが必要で、そのエネルギーは、空気中から取りこんだ酸素が、口から取入れた栄養分を燃やすことでできる。

自動車が動くにはガソリンが必要なように、花が生きていくには、土からもらった栄養分と水と日光が必要なように、ぼくらの体も酸素と栄養分を必要としてるってことだ。

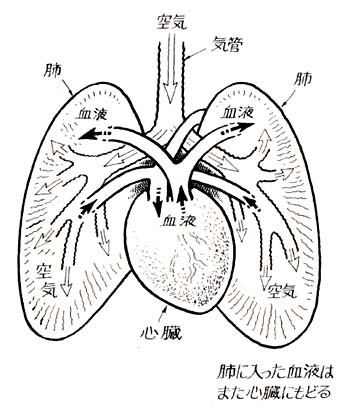

ぼくらの鼻や口は、酸素をふくんだ空気を吸いこむ。空気は、気管を通って肺に到着する。

ちょうどそこに、心臓から血液が送り出されてくる。 |

|

血液の中には、ヘモグロビンという物質があって、この物質は酸素とくっつきやすい性質をもっている。

そこで、血液が肺を通る時、そこにある空気の中から酸素だけが、ヘモグロビンとくっつく。

こうして、酸素の多くなった血液が、心臓に返されるってわけだ。

4 血液と肺と心臓の関係 top

まず、血液についての勉強をしよう。

ぼくたちの体の中を流れている血液には、二種類あるといっていいかもしれない。

体の隅々から心臓に向かって流れている血液と、心臓から体の隅々に向かっている血液の二種類だ。

この二種類は、それぞれ色も違う。どう違うのか、ここでちょっと考えてみようね。

きみたちは、病院なんかで大人の人が、検査のためにひじの内側から血液をとっているのを見たことがあるかな。

看護婦さんが注射器の中に吸いとっている血液は、青黒かったはずだ。

でも、けがをしたときに出てくる血液は、真っ赤だよね。

そうすると、ぼくらの体の中を流れている血液には、青黒いのと真っ赤なのがあるってことになる。

青黒い血液には炭酸ガスが多くふくまれていて、真っ赤な血液には酸素がたくさんふくまれている。

(つまり、酸素を多くふくむ血液は赤く、炭酸ガスを多くふくむ血液は青黒いということだ)

肺で酸素をもらって真っ赤になった血液は、心臓へ行き、そこから体の隅々まで送り出されていく。

体の各部分は血液から酸素をもらい、その酸素で栄養分を燃やして活動する。

そして、活動しか後には炭酸ガスが残る。

この炭酸ガスは、体にとって必要のないものだから、血液に溶かしこまれて心臓に送られ、そこから肺に送られ、さらに肺から気管を通って、最後には鼻や口から外へ出されるんだ。

大休わかったかな。酸素と炭酸ガスの交換のために、心臓や肺は働いているというわけさ。

5 心臓の話と、それから血液 top

心臓の話が長くなっちゃったね。でも、ぼくたちの体の中でも一番大事なものだから、力を入れて勉強しておいてもいいと思う。

だけどそろそろ終わりにしようね。そこで、最後にご心臓はひとりで動く力を持っている”という、すごい事実を覚えておこう。

ぼくは、医者になるために大学で勉強したんだけど、勉強の中には動物を使った実験もあった。ある時、カエルを解剖して、心臓を体から切りとったことがある。

ところが切りとられた心臓は、そのままピクピク動いてるんだ。

これには、びっくりした。

さらに医学の本には(ぼくが実験してみたわけじゃないよ)、カエルの心臓を切りとって生理(せいり)食塩水(水と食塩の割合が海水に似ている食塩水)の中につけておくと、二十四時間動き続けることもあると書いてあった。すごい! すごい!

心臓は、ぼくたちがお母さんのおなかの中にいる時(それは胎児と呼ばれてる時なんだけど)に動き始める。

もっとくわしく言うと、お母さんのおなかの中で育ち始めてからわずか三週間で動き始めるんだ。

だから、生まれてくるまでに九か月ぐらい、生まれてからは何十年も動き続けるということだ。

一分間に七十回動くとすると、一日で十万回動くことになり、すると、八十年生きる人だったら一生に何回動くのか、ちょっと計算してみてくれるかな。

すごい数字になるだろう。

というわけで、こんなに長い間ちゃんと動き続ける心臓に感謝しながら、話を先に進めるとしよう。

血液については、前回にも少し話しておいたけど、また血液の研究にとりかかろうか。

きみの体をじっくりながめてみて、さて、どこかで血液を見ることができるだろうか。

これはちょっとむずかしいよね。

ちょうど今、鼻血が出てきたなんていう人がいたら、幸運にも(?)見ることができるけど、ばとんどの人は不可能だ。

でも血管を通して血液のすけて見える場所があるはずだ。

今、ぼくは、手のひらではなくて、手の甲、つまり爪のある側をながめている。

ここに青いぐねぐねしたものが見えている。

ぐねぐねしているのは血管、青いのは中の血液がすけて見えてるわけだ。

きみの手も見てごらん(太ってる人は見えにくいかもしれないけど)。

そしてスケッチしてみよう。 |

|

6 血管と血液 その一 top

この節では、血管と血液について勉強してみよう。

ぼくたちの体が活動するには、酸素と栄養分が必要だということは、前に話したね。

酸素は鼻や口から、栄養分は口から、ぼくらの体に入るんだけど、それが体の隅々にまで送られなくちゃならない。

口から入ってきた栄養分は、腸から吸収されて血液の中に入っていく。

(このことは、いずれくわしく話すからね)

酸素は、鼻や口から肺に入り、そこで血液の中に混じっていく。

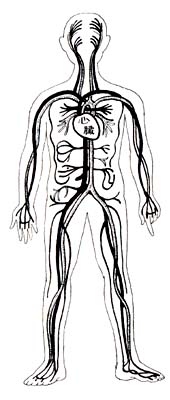

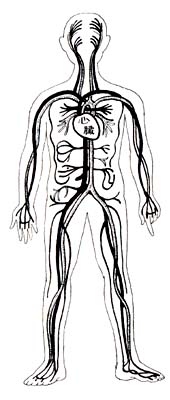

血液は、酸素や栄養分を体の隅々まで運んでいく仕事を任されているんだが、その血液を、体の隅々に送るパイプの働きをしているのが血管だ。

血管は、ぼくらの体のはしはしまで、はりめぐらされている。

それでは、まず血管が心臓を出ていくところから見ておこう。

肺で酸素をもらって真っ赤になった血液は、心臓から大動脈という血管へ出ていく。

(ここで、心臓から体の隅々に向かう血管を動脈、体の隅々から心臓に向かう血管を静脈と呼よってことを勉強しておこうね)

やがて、大動脈は枝分かれして、頭、手、胴体、足などいろんな部分へ向かう。

さらに大動脈は枝分かれして細くなり、小動脈になる。

この小動脈けもっと細くなって、全身に網の目のように広がるんだけど、この網の目のような血管は、毛細血管と呼ばれる。

毛細血管は、まただんだん太くなって、小静脈になり、この小静脈がだんだん集まって、太い大静脈になる。

そして、この大静脈は心臓につながるんだ。

きみは、指の先を切ったことがあるかい。

もしあるなら、その時、血は出てきても、血管は見えなかったんじゃないかな。

ぼくは、昔(といっても、大人になってからだけど)、子供だちとキャンプに行って、まきを割っていた時、ドジをして指の先を切ってしまった。

肉の一部が三角形に切り取られてしまったんだけど、その時も、切り口の部分に血管は見えなかった(本当は、こわくてよく見えなかったのかもしれないけど)。

血管は見えなくても、血が出てくるんだから、確かに血管はあるはずだ。

実はこういう部分にある血管は、毛細血管だから、細くて見えないというわけ。

手の甲の静脈は太いから見える。そして動脈も太いけれど、体の奥の方にあるから、見ることができないんだ。

さて、この毛細血管の部分、ここが実にうまくできている。 |

|

この部分で、酸素と炭酸ガス、栄養分と老廃物(ろうはいぶつ、いらなくなったカス)とが、交換されているわけだ。

7 血管と血液 その二 top

この節では動脈と静脈、そしてそれらをつないでいる毛細血管の歴史の勉強をしておこう。

動脈と静脈は、毛細血管を仲立ちにしてつながっているんだけど、昔の人は、そんなこと知らなかった。

それどころか、血液が体じゅうをぐるぐる回ってることさえわかっていない時代があった。

昔の人は、血液というものは、ぼくたちが食べた物の栄養分から作られ(作られる場所は肝臓と考えられていた。肝臓についてはその三からを見てね)、心臓に入っていく。

そこから全身に流れていって、体じゅうで使われてしまうんだと考えていた。

でも、この考え方はちょっと変じゃないかと疑問を持った人がいたんだ。

十七世紀のイギリスの学者、ウイリアム・ハーヴェーという人だ。

ハーヴェーは動物を使って実験し、心臓がキュツと一回縮んだときに、どのくらいの血液が押し出されるかを調べた。

そして、心臓が一日に何回縮むかを調べ、その結果、一日にどのくらいの血液が心臓から送り出されるかを計算したんだ。

すると、その血液の量がものすごくたくさんだってことがわかった。

このことを、きみたちにもわかってもらうために、ちょっと計算してみよう。

(計算なんてイヤダーッなんて言うなよ。おもしろい計算なんだから)

人間の大人の場合、心臓は一日に十万回ぐらい縮む(十万回脈を打つってことだよ)。

そして、一回ごとに心臓から押し出される血液は、八十ミリリットルぐらいだ。

そこで、八十ミリリットルに十万をかけると、八トンになる。

いいかい。一日に心臓から押し出される血液は、八トンもの量なんだ。

こんな大量の血液を、毎日食べた物から作るなんて、とても不可能だよね。

そこでハーヴェーは、「こりゃ、心臓から出た血は全身を回って心臓に戻るってことをくり返してるに違いない」と考えたんだ。

でも、動脈を流れていった血液が、どんなようにして静脈に流れこみ、心臓に返っていくのかはわからなかった。

動脈と静脈が毛細血管でつながっていることは、イタリア人のマルピギーという人が発見した。

これも十七世紀のことだ。

こうして、毛細血管が、酸素や栄養分と、炭酸ガスや体の各部分でできた燃えカスとを交換する場所だということもわかってきた。

毛細血管の璧はとっても薄くできていて、血液中の栄養分や酸素は外へにじみ出していき、炭酸ガスや燃えカスは血液の中へ入りこんでくるというわけだ。

ね、人間の体って、とってもうまくできてるだろう。

8 血液 top

この節は血液について調べてみよう。

きみは、今までに何回ぐらい病院へ行ったことがあるかな。

「小さい時からしょっちゅう熱出してたから、もう数えきれない」という人もいれば、

「あたし、丈夫にできてるから、全然行ったことないわ」という人もいるだろう。

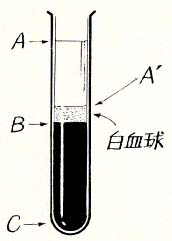

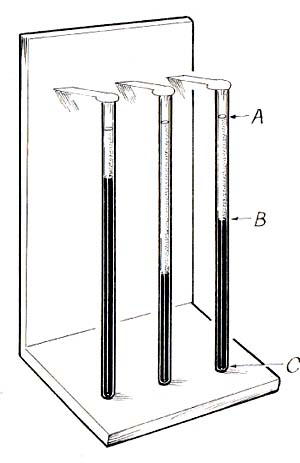

ほとんど行ったことのない人や、何回も行ってても、キョロキョロしない人は別だけど、好奇心のかたまりで、病院の中をキョロキョロながめちゃう人なら、こんなもの(右図のイラスト)を見たことがあるかもしれない。

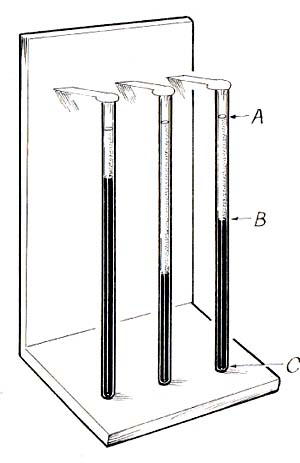

これは、血沈という検査をしているんだ。血沈は正確に言うと、血液沈降速度という。

患者さんの腕などからとった血液を、細いガラス管の中に入れて立てておく。

そして一時間ぐらいたってから見ると、最初は全体に真っ赤たった血液が、二つの部分に分かれてるんだ。

図では、AからCまで血液が入っているんだけど、AからBまでは、うす黄色の透明な部分、BからCまでは、真っ赤々部分になっている。

こういうふうに分かれたってことは、血液の中の重い成分が下の方へ落っこちてたまったということなんだ。

では、このことをもう少しキチンと言おうか。

うす黄色い部分は血清と呼ばれる液体で、赤い部分は血球と呼ばれる固体だ。

つまり血液とは、血清という液体の中に、血球という固体が浮いているといった構造になっていて、これをガラス管に入れて立てておくと、重い血球が下の方へ落っこちてくるってわけさ。

(病気のときは、この落ち方が速くなるので、ぼくたち医者は、その速度を参考にして診断するんだ) |

|

血球の一つ一つはとても小さいので、目で見るのはちょっと無理だけど、顕微鏡でなら見ることができる。

じゃあ、血球にはどんなものがあるんだろう?「赤血球!」とさけんでる人がいるね。

「白血球、知ってるよ!」と、鼻の穴をふくらませて自慢してる人もいるようだ。

その通り! 赤血球や白血球がある。赤血球は赤くて、白血球は白い。

血液が赤いのは、赤血球をたくさんふくんでいるからだ。赤血球の数は多いんだぞ。

一立方ミリメートル(たて、横、高さがどれも一ミリメートルの立方体のいれものを思い浮かべてみよう)の中に、四百五十万個もふくまれてるんだ。

すごい数だろう。

それに比べて白血球の方は、同じ一立方ミリメートルの中に四千から一万個ぐらいしかない。

9 赤血球 top

この節では赤血球というやつを調べてみよう。

前節で、赤血球は赤いと言ったけど、それは赤血球の中にヘモグロビンという赤い色素がふくまれているからなんだ。

このヘモグロビンは、とってもすごい能力を持っている。

どんな能力かっていうと、酸素の濃度(のうど)の高いところでは酸素とくっつき、酸素の濃度の低いところでは酸素を放すという能力だ。

この能力のおかけで、体じゅうに酸素が運ばれてくってわけだ。

つまり、肺の中は酸素の濃度が高いから、ここを血液が流れていくとき、血液中のヘモグロビンに酸素がくっつく。

血液は酸素をくっつけたまま流れていき、体の隅々の酸素の少ないところへ到着すると、酸素を放す。

そんなふうにして体の組織に酸素をあたえるんだ。

さらに、そこで酸素の燃えカスである炭酸ガスとくっつき、今度はその炭酸ガスを肺へと運んでいく。

ヘモグロビンは、酸素とくっついているときは明るい赤色だけれど、酸素を放して炭酸ガスとくっつくと、暗い赤色になる。

これが、動脈のなかの血液と静脈のなかの血液とが、色が違っている理由だ。わかったかな。

ところで、貧血という言葉を知ってるだろうか。

どこかで聞いたことあるって人が多いんじゃないかな。

貧血っていうのは、普通「血液が薄いこと」だって言われている。

これをもう少し正確に言うと、赤血球の数がかなり少なくなっている状態、あるいは、赤血球中のヘモグロビンの量がかなり少なくなっている状態、それを貧血といっている。

軽い貧血ならば別に何も起こらない。

でも、かなりひどい貧血になると、急に立ち上がったとき、フワッとして目の前が真っ暗になるとか、疲れやすいとか、心臓がドキドキするとか、ちょっと坂道や階段をのぼったくらいで、ハーハー息切れがするとか、いろんなことが起こってくる。

ぼくたち医者は、患者さんが貧血かどうかを調べるのに、患者さんの下のまぶたを引っぱって、アカンベーをしてもらう。

そしてこのとき、まぶたの裏側の色を見るんだ。真っ赤だったら貧血ではなく、白っぽかったら貧血かなと考える。

くわしくは次節で話すから、友だちとお互いにアカンベーをして、まぶたの裏側の色をくらべてみよう。

だれが一番赤かったかな。 |

|

10 毛細血管 top

前節で紹介した友だちとお互いアカンペーをして、まぶたの裏側の色を見てみたかい。

「そんなこと、かっこ悪くてできないよ」って、やらなかった人もいるだろうね。

まあ、それはともかく、貧血があるかどうか調べるのに、どうしてまぶたを見るんだろう。

前節でも話したように、貧血というのは、血液中の赤血球が少ない時や、ヘモグロビンの量が少ない時に起こる。

そして実際には、ヘモグロビンが少ないために起こる貧血が多いんだ。

ヘモグロビンの多い人と少ない人では、血液の赤さが違う。少ない人は、同じ赤でも薄い赤色、多い人は濃い赤色になる。

だから、きみが貧血であるかどうかは、きみの血液の赤さを見れば、見当がつくわけだ。

でも、実際にきみの血液を見るのは大変だね。体に傷をつけて、血を出してみるなんてことはできやしない。

ぼくたち医者は「はい、血をとりますからね」なんて簡単に言って、キミの腕の血管に針をさして血液をとることもできる。

でも、そんな痛いことをしないで、貧血かどうかの見当をつけられれば、それにこしたことはない。

さあ、どうしようか。体のどこかに血液がすけて見えるところがあればいいはずだよね。

前に、手の静脈を見たことがあるね。あれは静脈の中を流れる血液が青くすけて見えてたんだ。

でも静脈血は青黒いから、貧血かどうかの見当をつけられない。

静脈ではなくて、赤い血液、つまり動脈麻がすけて見えるところをさがしたい。

でも、動脈は体の奥の方にあって、その中の血液を見ることはできない。

うーん、また困った。ところが、幸運なごとに毛細血管の中には動脈血が流れていて、この毛細血管は体じゅうにはりめぐらされている。

でも細いし、ひふに包まれているから、そう筒単には見えない。

ここでちょっと考えてみよう。なんとかして毛細血管が見えないだろうか。

とつぜん変な話をするけど、きみの家には、うんとお酒好きのおじいちゃんはいないかな。

もしいたら、そのおじいちゃんの鼻が赤いかどうかこっそり横目で見てみよう。

赤かったら、「おじいちゃん、すみませんがぼくの勉強のために、鼻をちょっと見せてもらえませんか」とたのんでみる。

おじいちゃんが「いいよ」と言ったら、じっと見てごらん。毛細血管がうねってるのが見えるはずだ。

では、おじいちゃんがいない人はどうするか……?

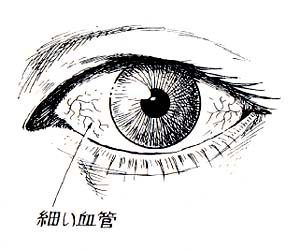

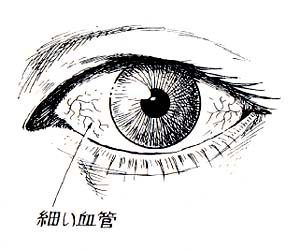

目の白目の部分に血管が見えるかもしれないから、家じゅうの人の目を見せてもらってごらん。 |

|

11 白血球 top

前節で目の血管を見てごらんと言ったけど、見られたかな。寝不足の人、二日酔いの人、花粉症で目がかゆくてこすっている人なんかが周りにいると、見られたはずなんだけどねえ。

血管を見つめる勉強はこれで終わりにして、血液の話にもどろう。

血液の中には、赤血球があるということは、もう勉強したけど、ばかにはどんなものがあるだろうか。

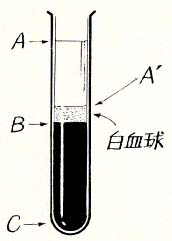

血液について勉強したときに、こんな絵を見せた。

覚えているかな(No1からの血液の節を見るんだよ)。

血液を試験管に入れて立てておくと、ABという部分とBCという部分に分かれると、ぼくは説明しておいたけど、もう少し絵をくわしくすると、こんなふうになっている。

実は、BCの上にA'Bという部分があるんだ。

しかし、このA'Bの部分は無色なので、見えにくい。

だって、ABの部分はうす黄色だから、その一部にA'Bという無色の部分があってもよく見えないのは当たり前だ。

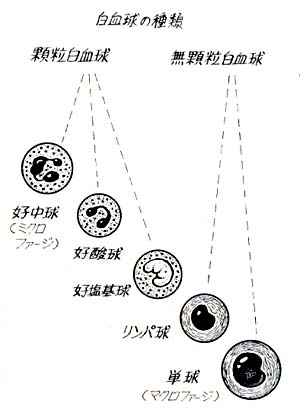

このA'Bの部分にあるのが、白血球なんだ(ついでに、ABの部分には血小板という、やはり無色の成分がふくまれていることを覚えておいてほしい。 血小板については、No15で説明するよ)。

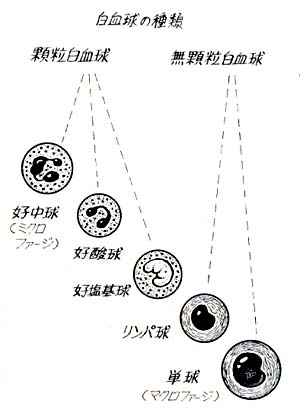

白血球は、ぼくたちの体に入ってくる細菌(さいきん、普通、バイ菌と呼ばれている)を食い殺したり、傷口に集まってそこを治す働きをしている。 |

|

ここでちょっと、細菌について勉強しておくことにしよう。

細菌は、バイ菌と呼ばれてるけど、もしかして、きみたちはクラスの友だちのだれかを「バイキン」なんて呼んでいないだろうか。

そういう呼び方はよくないんだよ。

細菌の中には、ぼくたちの体の中に入ってきて病気を引き起こすのもたしかにあるけど、ぼくたちの役辷立っている細菌もいろいろあるんだ。

そういうことを少し勉強しておこう。

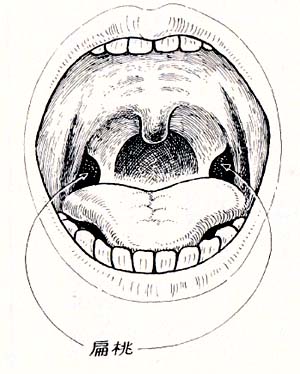

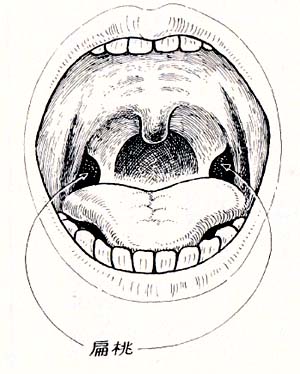

細菌が引き起こす病気の代表に、扁桃腺炎(へんとうせんえん、ぼくたち医者は扁桃炎と呼ぶ)がある。

そこで、扁桃腺炎について勉強しておこう。友だちか、お母さんやお父さんに口をあけてもらって、のどの奥をのぞいてみよう。

図の引き出し部分が扁桃だ。大きい人、小さい大、中にはよく見えない人もいるし、手術してとってしまった人もいる。

今回は、まわりの人の扁桃をのぞかせてもらおう! |

|

12 白血球と細菌 top

扁桃腺炎という病気は、扁桃にくっついた細菌のために起こるんだけど、ぼくたちののどには、本当のところ、いつでもたくさんの細菌がくっついている。

もちろん榻桃にだって、いっぱい細菌がくっついてるんだ。

でもだからって、扁桃腺炎という病気にはめったにならないよね。

それはね、ぼくたちの体は、仲よしの細菌には攻撃もしかけないし、細菌の方も暴れないでおとなしくしている、という関係ができているからだ。

細菌の中には、ぼくたちののどにすむのが好きな細菌がいて、実際、大昔からのどにすみついてきた。

ぼくたちの方もそういう細菌には「のどにいてもいいからね、でも暴れないでおとなしくしてね」という態度をとっている。

おなかの中にある腸にも、たくさんの菌かずみついているけれど、ここにいる細菌は、ぼくたちの腸が食べ物を柔らかくほぐして体に取入れていくのを手伝ってくれている。

ぼくらの体が生きていくための、オタスケマンのような働きをしているんだ。

もちろんぼくらの体も、こういう細菌をやっつけようなんてことはしない。

こんなふうに、ぼくたちの体の中には仲よしの細菌がいっぱいいることを、まず覚えておいてほしい。

ところで、ぼくたちの体に仲よしでない、つまりふだんはすみついていない細菌が、たまたま入ってくることがある。

そうすると、ぼくたちの体は、この細菌をやっつけようとするんだ。

扁桃の場合も、仲よしでない変った細菌がくっつくと、これをやっつけるための力がぼくたちの体から出てくる。

やっつけるための力なんていうと、ばくぜんとしてるけど、わかりやすく言えば、白血球の数が増えて、この白血球が細菌を食べてしまうというようなことが始まるんだ。

この「細菌と白血球の決戦」で、白血球の方が勝ったとき、ぼくたちは病気にならないですむ。

負けたときは、扁桃腺炎になり、のどか痛くなったり熱が出たりして苦しむことになるんだ。

病気になってからも、白血球があきらめずに戦い続けて、結局勝つこともある。

その場合、扁桃腺炎が自然に治ったことになるんだが、もしなかなか勝てないときは、抗生物質という「細菌をやっつける薬」をのんで、その薬の力で扁桃腺炎を治すことになるのさ。 |

|

13 細菌とぼくたちのからだ top

前節で細菌とぼくたちの体の関係について話しだけれど、ちょっと言い足りなかったところがあるのに気がついた。

そこでこの節では、前節の話のオマケから始めることにする。

まず、世の中に細菌はたくさんの種類があるけれど、人間を病気にするような細菌(むずかしく言うと病原性細菌という)は、そのうちのほんの一部で、多くのものは人間にとってなんの害もあたえないか、あるいは人間の役に立っているかのどちらかだということを、はっきり覚えておいてほしい。

次に、四二ページで、おなかの中にいる細菌(腸内細菌という)は、ぼくたちの腸が食べ物を柔らかくほぐして体に取入れるのを手助けしてくれていると言った。

確かにそれは大事な働きだが、腸内細菌にはもっと重要な働きがある。

それは、「ものを作り出す働き」だ。

腸内細菌は、口から取入れられ送りこまれてきた食物や、体の中に元々そなわっている物質などを材料にして、ビタミンだとかホルモンに似た物質だとか、ぼくたちの体にとって必要なものをいろいろ作り出してくれているんだ。

そして、ぼくたち一人ひとりの腸内細菌は、その種類が人によってちがっていると言われている。

つまり、きみの腸の中にいる細菌はAとBとCの三種類で、ぼくの腸の中にいるのはAとBとDの三種類だっていうふうにちがっているのだ。

そして、その違いが、ぼくらの体の抵抗力の強さや弱さといった、そんな違いを作っているとも言われている。これはおもしろいねえ。

これで前節のおまけは終わりだけれど、もう一つ大事なことを話しておこう。

ぼくたちの体は、入りこんでこようとする病原性細菌をなんとかくいとめよう、もし入ってきたらすぐにやっつけようと、いろいろな形で準備している。

白血球による攻撃も、その一つの例だけれど、ばかにもある。

例えばひふは、もし表面に傷がついていなければ、細菌を中に入ってこさせないような抵抗力をそなえている。

だから、傷のついていないひふの表面には、病原性細菌が無数にくっついていても、病気にはならない。

でも、ひふに傷がつくと、そこから細菌がひふの下の方に入りこんでいく。

その部分は細菌に抵抗する力か弱いので、細菌がどんどん増えることもある。

この状態をぼくたちは、「うんじゃった」とか「化膿した」とかいっている。

そうすると、グチャグチャに汚らしくなったり、赤くはれあかってズキズキ痛んだりするんだよね。

こんなふうに、細菌とぼくたちの体は戦ったり平和につきあったり、いろいろなんだ。

14 血はどうして止まるのか top

血液についてずっと話してきたけど、ここからは、「血はどうして止まるのか」ってことを考えてみよう。

きみたちの中で、生まれてから一度も血を出したことのない人なんて、まずいないと思う。

そこで、血を出したときのことを思い出してみようぜ。鼻血でもいいし、手足を切ったりすりむいたりしたときのことでもいい。

歯を抜かれた後や、注射をされた後のことでもいいね。

そういう時に血が出ても、たいていの人は、しばらくすると自然に止まって、血が出続けるなんてことはなかったはずだ。

ずーっと血が止まらなかったら、不安になると思うけど、たいていの人はそういう経験をしない。

でもね、自然には止まらない病気の人もいるんだ。ひょっとすると、きみがそうかもしれないね。

もし、きみが血の止まりにくい人だとしたら、きみは他の人たちよりも、「血が自然に止まるって、スゴイ!」ってことがわかってると思う。

血が止まるってことのすごさは、止まらなくなって初めてわかるんだから。

じゃあ、血が自然に止まる人と止まりにくい人は、どこが違うんだろう。

手や足から血が出たときに、よーく見てみると、だんだん血の固まりができてくるけど、血が止まりにくい人は、この固まりができない。

ところで、血液はぼくらの体の中を流れてるよね。体の中を流れている血液が固まることはあるんだろうか。

固まって流れなくなったら、大変なことのような気がするけど。

そうなんだ。普通血液は、体の中を流れているときは固まらない(特別な病気のときだけ固まってしまう)。

ところが、体の外へ流れ出すと、固まろうとするのが血液の特徴だ。これは実にうまくできているといっていいだろう。

じゃあ、血液が固まるときは、一体どんなことが起こってるんだろうか。

ここで活躍するのが、血小板というものだ。

「血小板? どっかで聞いたことがあるな」って人は、この本をよく読んでいる人だぞ。

* ここでぼくが「血液」という言葉を使ったり「血」という言葉を使ったりしていることが気になる人もいるかも知れない。

「血液」と言うとかた苦しいところは、「血」というふうに表現したのさ。わかってね。

15 血小板 top

血小板の話を続けよう。

No11の白血球の節に図をのせて、ここに血小板があると言っておいた。

そう、そのとおり、この部分に血小板というものがふくまれている。

この血小板は、血液が流れるのを止めようとする働きをもっている。

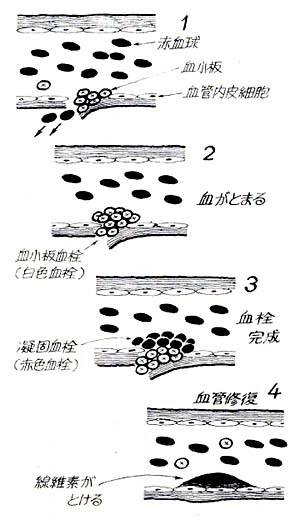

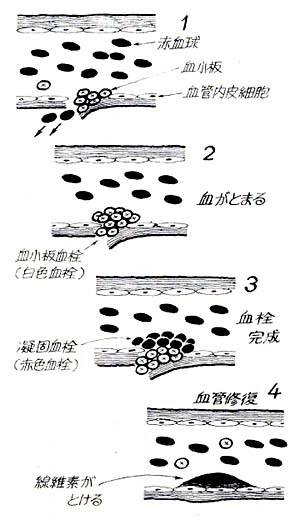

今ケガをして、きみのひふの血管が切れたとしよう。きみの体は、

「おや、大変、血管が切れた! ここから血液が出るぞ。

ほっとくと出続けちゃって、体の血液が足りなくなる。そいつはマズイから、なんとか止めよう」 というふうに反応するんだ。

まず、血管の中にかくれていたコラーゲンという名前のたんぱく質が、血管の表面に出てくる。

血液の中にある血小板は、このコラーゲンにふれると、「あっ、血管が破れたんだな」ってわかるんだ。

そして、血小板は出血を止める仕事を始める。すごいだろう。

ぼくは今、改めて「人間の体って、なんてうまくできてるんだろう」と感動している。

医者っていう仕事を二十五年もしてきて、人間の体のことは、かなり知ってるはずのぼくでさえ感動するんだから、きみたちは当然、感動していいはずだ。

感動しなさい (こういうのを“感動の押し売り”といって、世間ではあまりよくないこととされています)。

まあ、感動はこれくらいにして、血小板が出血を止めるためにどんなことをするのか、くわしく説明しよう。

まず、血小板は血管の破れた部分にペタンとくっつく。でもこれだけじゃ、出血は止まらない。そこで、近くにいる血小板に「集まれ!」

と呼びかける。そうすると、集まってきた血小板が次々折り重なって、傷ついた血管の穴をふさごうとがんばるんだ。

でも、血を止めるのには、まだ十分じゃない。

今度は、血液の中にある凝固(ぎょうこ)因子という物質に声をかける(凝固っていうのは、“固まる”ことだ。むずかしい字だねえ)。

この凝固因子には、いろいろな種類のものがあって、それらが次々に反応するんだ。

そして最後には、フィブリノーゲンというものを作り、フィブリノーゲンはフィブリンというものに変わる。

フィブリンには、重なりあった血小板をガッチリ固める働きがある。

こうして、血小板のかたまりがフィブリンでもっと固められ、それが血管の穴をふさいで、出血を止めることになる。 |

|

top

**************************************** |