|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

地球のはなし(その一)

1 地球はなぜまるいの top

地球がまるいことは、みなさ瓷もうよく知っていますね。「まるいから地球っていうんじゃないか」だって? たしかにそうですね。

地球だけでなく、月も太陽も、そして火星や木星などの惑星も、まるい形をしています。

どうやら天体は、みんなまるい形をしているようですね。

では、地球もふくめて、星はどうしてまるまっているのでしょう。そのわけは、星のおいたちと深い関わりがあるのです。

地球誕生についての現代の学説によると、地球は約四十六億年前、塵(ちり)や石ころのようなものが集まってできたと考えられています。

この考えにもとづいて、地球誕生の様子をたどってみましょう。

四十六億年も前、太陽のまわりには、ガスや塵が円盤状にとりまいて、原始太陽系星雲をつくっていました。

星雲の中の塵はおたがいにくっつきあって石ころみたいなかたまりをつくりはじめ、それらは衝突をくり返しながらさらにくっついて、しだいに大きなかたまりに成長していきました。 |

図1 宇宙から見た地球(NASA)

|

かたまりが充分大きくなると、それらには強い引力がはたらくようになりますから、塵や石ころをいっそう吸いつけるようになります。

地球やその他の兄弟惑星は、こうして雪ダルマのように太ってできたものと考えられています。

さてみなさん、ここでちょっと考えてみましょう。引力の作用でものがだんだんより集まっていくとき、どんな形になるのが一番自然だと思いますか。

それはまさに“球”なのです。

引力は物体の重心のまわりに一様にはたらきますから、引力にひかれて集まってきたものは、平均してどの方向にも同じように積もると考えることができます。

すると結局のところ、塵や石ころは少しでもせまいところにいっぱいつまるような形に集まるでしょう。

球は体積が最大で表面積は一番小さい性質をもっていましたね。

塵や石ころはいきつくところ、こうした形に集まっただろうと考えられるわけです。

太陽のようなガス体でできている星も、宇宙空間に雲のようにちらばっていたガスが、だんだんより集まってきて、一つの星にまとまったものです。

ガス体ならば、形を変えることは自由自在ですから、どんな形の星ができてもよさそうですが、角ばったガスの星なんてなさそうですね。

やはり、ガス体が引力によってまとまりやすくなるのは、球の形なのです。

ところで、左の火星の衛星フォボスの写真(図2)をみてください。

やや! 星はみんなまるいといったのに、なんだこれは、と思うでしょう。

フォボスはジャガイモ衛星とよばれるとおり、三つの方向(上下、左右、前後)の半径が十三・五キロメートル、十・七キロメートル、九・六キロメートルとみんなちがいます。

フォボスにかぎらず、小さな衛星や小惑星のなかには、こんないびつな形のものがたくさんあるのです(図3)。 |

図2 火星の衛星フォボス(フォボス2号撮影)

|

図3 小惑星ガスプラ。平均直径約15km

(木星探査機ガリレオ撮影、NASA)

|

じつは、星がまるくなるためには、引力が相当強くないと(つまりかなり大きな体でないと)いけません。

塵や石ころが集まるにしても、あまり小さな星のままだと引力か弱くて、まるい形にはならないのです。

では、まるい星といびつな星の分かれ目は、どれくらいの大きさの星なのでしょう。

それは大まかにみて、半径が二百キロメートルくらいと考えられています(その根拠は誠文堂新光社刊『モリモトおじさんの宇宙のはなし』の“まん○惑星と凸凹惑星”をみてください)。

地球は、半径約六千四百キロメートルもの大きさに成長したので、フォボスのようなジャガイモ形にはならないで、立派な球形の惑星として誕生したのです。

なお、小さな衛星や小惑星のなかには、生まれたときからいびつな形をしているだけではなく、衝突によってこわれた破片そのままといってよいような形のものもかなりあります。

2 地球の大きさをはかる top

地球はまるい形をしていますが、ふだん地球上で生活している私たちには、どこまでも平らな地面が広がっているように思えて、地球がまるいなんてことはさっぱりわかりませんね。

でも、地球上にいて、地球がまるいことを知る方法がないわけではないのです。

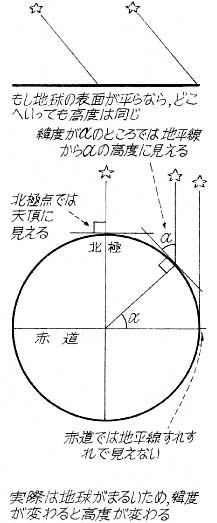

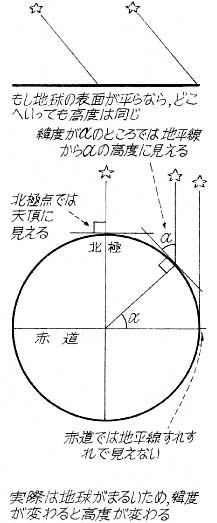

たとえば、北極星の高度が緯度によって変化することなどは、みなさんの目でも確かめられるでしょう。

図1をみてください。北極星の高度はその地点の緯度の値とばぼ同じです。

東京では約三十六度ですが、北海道の稚内(わっかない)あたりにいくと約四十五度と高くなり、南の沖縄では約二十六度とだいぶ低くなってしまいます。

もし地面がまっ平だったら、北極星の高度はどこまで行っても変わらないはずです。

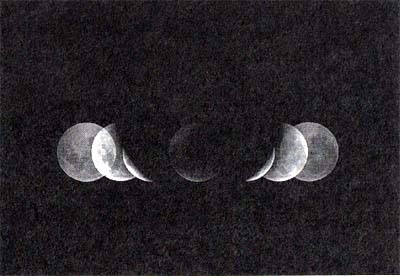

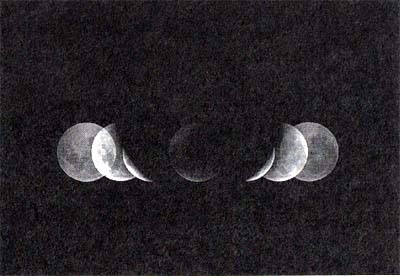

そのほか、月食もよい例でしょう。

月食は月面に地球の影がうつる現象ですが、その彭のへりはまるい形をしています(図2)。

地球を直接見ているわけではないのですが、これはまるい地球の一部を間接的に見ていることにはかなりません。

科学の進んだ現代では、地球がまるいことを確かめる方法はまだたくさんあります。 一番手っとり早い方法は、スペースシャトルなどに乗って地球をひと回りしてみることですね。

二十一世紀には、宇宙ステーションから地球観光ができるようになるでしょう。

さて、地球がまるいことはわかりましたが、では、地球はどれくらいの大きさがあるのでしょう。

またそれはどうやって測ったらよいのでしょうか。じつは、二千年以上も前に地球の大きさをかなり正確に測ったすばらしい人がいるのです。

紀元前三世紀ごろ、エジプトはナイル川の河口近くにあるアレキサンドリアという都市に、エラトステネス

* という科学者がいました。

* エラトステネス(BC二八四〜一九二頃) ギリシヤ出身の数学者・天文学者・地理学者。

アレキサンドリアの図書館長をつとめた。

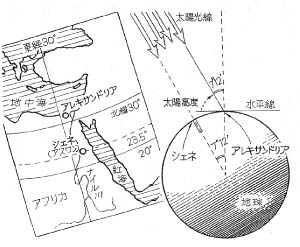

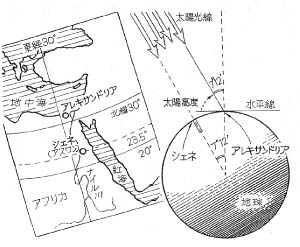

彼は、アレキサンドリアからほぼ真南の、ナイル川をさかのぼったところにあるシュネ(いまのアスワン)という町では、夏至(げし)の日の正午に太陽が頭の真上(天頂)から照りつけることに注目しました。 |

図1 北極星の見え方

|

|

図2 月食で地球のまるい影の中を通過する月(白河天体観測所撮影)

|

図3 エラトステネスが地球の大きさを測った方法

|

このことは、ふだんは底の見えない深い井戸が、夏至の日の正午にだけ底が照らされ、太陽の姿がうつることによってわかったのです。

ちょうどこれと同じとき、アレキサンドリアでは、太陽は真上にはこないで、天頂から七度十二分だけ南へよったところを通りました。

このことは、地面に立てた棒の影の長さによってわかりました。

いま、シュネとアレキサンドリアが同じ子午線(しごせん)上にあるとすると(これは地球を真っ二つに切った断面に相当しますね)、以上の関係は図3のようになります。

つまり、七度十二分というのは二つの町をはさむ地球の中心角になり、これはうまいことに地球の全周(三百六十度)の五十分の一です。

そこで、これに対応するアレキサンドリアとシュネの間の距離をはかって五十倍すれば、地球の全周(子午線の長さ)が求まることになります。

エラトステネスはいろいろな方法で、二つの町の間の距離を五千スタジアと求めました。

スタジアというのは古い距離の単位で、一スタジアは約百五十七メートルに相当するそうですから、

五千(スタジア)×五十×百五十七(メートル)=三万九千二百五十(キロメートル) となります。

現在わかっている地球の全周は約四万キロメートルですから、これはおどろくほど正確な値といっていいでしょう。

地球の大きさの測定は、その後も多くの人によって試みられてきましたが、測定の原理そのものは、今日でも変わっていないのです。

地球の全周がわかれば、直径を求めることはやさしいですね。全周の四万キロメートルを円周率(パイ=約二・一四)で割ればよいわけですから、直径はほぼ一万二千八百キロメートル(半径は約六千四百キロメートル)となります。

どうです。私たちにとっては、地球はとてつもなく大きなものにみえますね。

3 ミカン型かナツメ型か top

地球がまるい話をもう少し続けましょう。

地球はほぼ二十四時間で一回転(自転)していますね。

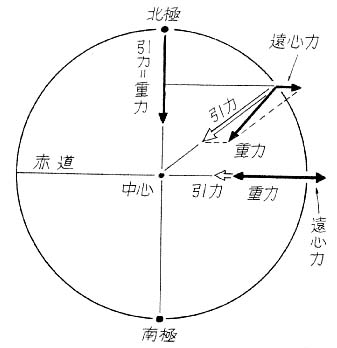

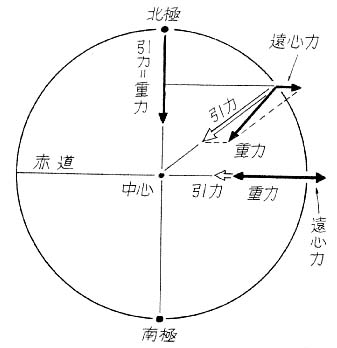

物体が回転すると、いつも外にとび出そうとする遠心力が生じますから、地球にも当然遠心力がはたらいています。

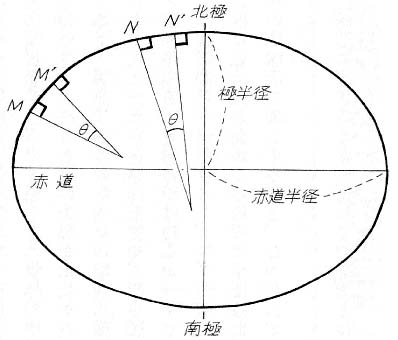

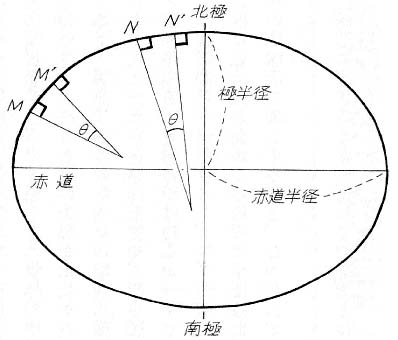

地球にはたらく遠心力は、自転軸の真上の北極点と南極点ではゼロですが、自転軸から一番遠い赤道上で饋大になります(図1をよく見てください)。

私たちが地上で安心して暮らせるのも、地球に引力があるおかげですね。

けれども、実際に私たちの体にかかる力は、地球の引力から遠心力をさし引いたものになるわけで、これが重力です。

ですから、私たちは重力によって地球にしばりつけられているといったほうが実際的でしょう。

重力の強さは極に近いばど大きく、赤道に近づくほど小さくなるのです。

さて、ここでちょっと面白い話があります。

いまから三百年以上昔の一六七二年のことです。

フランスの科学者が、パリで正しく時をきざんでいた振り子時計を、南米の赤道近くへもっていくと遅れ、パリヘもち帰るとそれが直ってまた正しい動きになることを発見したのです。 |

図1 地球上の重力の説明

|

振り子かふれる時間(周期)は、重力が小さいばど長くなりますから、このことは、赤道付近のほうがパリよりも少し重力が小さいことを意味していますね。

つまり、赤道に近いほど遠心力の彭響か出ていると考えることができます。

ところが、くわしく計算してみると、時計の実際の遅れは、遠心力だけでは説明しきれないことがわかってきました。

赤道での時計の遅れは、遠心力のせいだけだと考えるよりも大きなものだったのです。

このことを聞いたニュートン *

は、はたとひざを打ってよろこびました。

なぜなら、その頃ニュートンは、自分が発見した万有引力の法則の理論から、地球は赤道方向にふくらんだ回転楕円体という形(いわばミカンのような形)をしているはずだと予想していたからです。

地球が赤道方向に少しふくらんでいると、赤道のほうが極よりも地球の中心から遠いために、それだけ(遠心力を考えなくても)重力は小さくなるわけです。はたしてニュートンの考えは正しいのでしょうか。

* アイザック・ニュートン(一六四三〜一七二七) イギリスの物理学者・数学者・天文学者。

近代科学を築いた巨人のひとりで、万有引力の法則の発見で有名。

十七世紀のころ、当時の科学先進国であったフランスは、地球上の距離のくわしい測量を進めていました。

地球の大きさを正確に求めるためには、緯度一度に相当する距離を精密にはかる必要があります。

地球が楕円体ならば、図2のように、緯度一度の距離は極のほうで長く、赤道ではそれよりも短くなるはずです。

この測量は、イタリア生まれのフランスの天文学者ジャン・ドミニク・カッシニ

*

を中心として進められよしたが、結果は意外なものでした。

* ジヤン・ドミニク・カッシニ(一六二五〜一七一二) イタリア生まれの天文学者。パリ天文台の初代台長をつとめた。土星の衛星を四個発見している。

それはニュートンの考えに反して、地球はまるで卵を立てたように、南北に長い形(いわばナツメ型)をしているという結論でした。

さあ大変です。どっちが正しいのか、天さわぎになったわけですが、結局は測量をやり直すことになりました。

以来カッシニの仕事は、彼の息子と孫にまで引きつがれ、親子三代にわたる聞くも涙、語るも涙の大測量事業は、ようやく十八世紀の中頃に終ったのでした。 |

一定の緯度の差に対する子午線の長さは、極付近(NN')

に比べて赤道付近(MM')のほうが短い。

図2 緯度の差による子午線の長さのちがい

|

そしてついに、ニュートンの予想が正しかったことが証明されたのです。

さて、現在までにわかった地球の正確な大きさは、赤道半径が六千三百七十八・一三六キロメートル、極半径が六千三百五十六・七五一キロメートルです。

両者の差は約二十一キロメートルですから、地球は赤道では両側に二十一キロメートルずつふくれていることになりますね。

これはだいぶ大きなふくらみのようにみえますが、それでも直径一メートルの地球儀で表してみると、たった二ミリメートルくらいにしかなりません。

地球の形はげんみつにはミカン型とはいえ、私たちの目にはまんまるに映るといってよさそうですね。

4 ヤリ投げするなら赤道で top

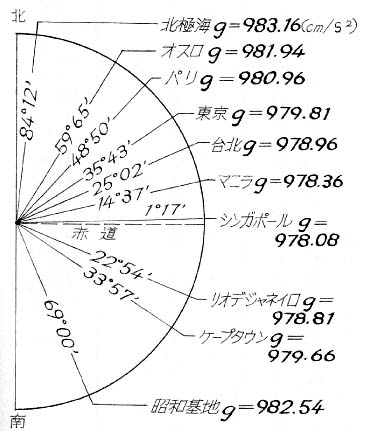

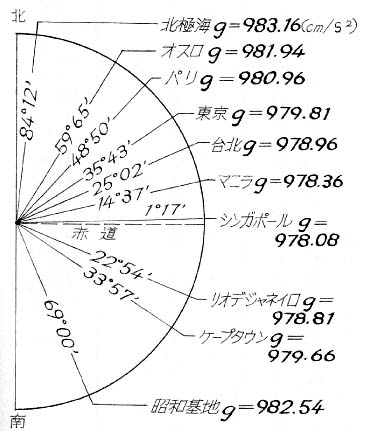

重力は赤道に近づくほど弱くなると前節でいいました。

では、そもそも重力の強さとは何でしょう。

高い所から石を落とすと、下へいくばど石の落ちるスピードは速くなります。

これは、石に加速度が作用しているからです。

その加速度は重力によって生ずるので、とくに重力加速度(g=ジー)とよびます。

石が落ちていくときのスピードは、石の重さ(正しくは質量)には関係なく、重いものでも軽いものでも、空気の抵抗さえなければ同じ速さで落ちます。

それをきめているのが重力加速度です。

加速度というのは、単位時間ごとに速さがふえる量で、これを普通センチメートル毎秒毎秒(cm/s*s)と表します。

重力加速度はだいたい九百八十センチメートル毎秒毎秒です(一センチメートル毎秒毎秒をガリレオの名にちなんで一ガルとよびますので、九百八十センチメートル毎秒毎秒は九百八十ガルとも表せます)。

ちょっぴりむずかしくなりましたが、以上のことを頭に入れてあとを読んでください。

重力の強さとは何か? でしたね。それは重力加速度(g)のことなのです。

つまり、地球上の重力の強さはほぼ九百八十ガルです。

さて、前にお話ししたように、地球が赤道方向に少しふくらんでいることと、地球の自転運動のために、地球上の重力の強さは緯度によって異なってきます。

くわしい測定によると、北極近くではかれば九百八十三ガルくらいですが、赤道でのgは九百七十八ガル近くにさがります。

さし引き五ガルくらい、赤道の重力は弱いことになるわけです(図1)。 |

図1 緯度による重力加速度のちがい

|

みなさんは、五ガルくらいのちがいなんて、たいしたことじゃないと思うかもしれません。

確かに、日常生活ではあまり問題にはならないでしょうが、とはいっても二百分の一くらいの差ですから、全く無視できるというものでもなさそうです。

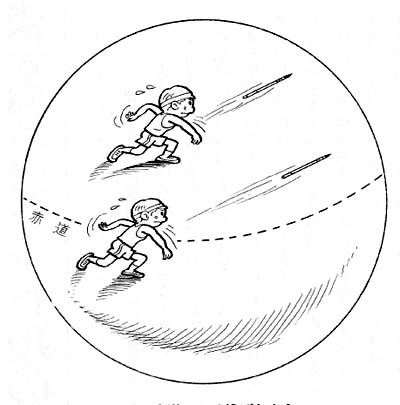

そこで、どんな影響が出てくるのかを考えてみましょう。

一番よい例は、スポーツ競技の記録です。たとえば、いま赤道と北極で走り幅とびをやったとします。

ここで、ふみきってとび出したときの地面に対する角度を三十度とし、とび出したときの速度はいつも同じだと仮定しましょう。

すると、赤道でハメートルとんだ人は、北極では七メートル九十五・八センチメートルという結果になってしまうのです。

同じようなことを、ヤリ投げで考えてみたらどうなるでしょう。

これも、地面に対して三十度の角度で投げ上げたとすると、赤道で八十メートルとばせた人は、北極では七十九メートル五十八センチメートルしかとばせないことになります。

このちがい、けっしてはかにはなりませんね。

(ただし、空気の抵抗や風の影響などは無視しての話ですが)

さらに、もう少しつっこんで考えてみましょう。

地球の自転によって赤道に近いほど遠心力がはたらくことは、前に話しましたね。

地球は西から東へと自転していますから、西から束へ向かってものをとばせば、地球の自転のスピードがふえたのと同じことになり、遠心力もふえて重力がより減ることになります。

その程度はささいなものですが、走り幅とびでは、南北方向にハメートルとべる人が赤道上で東に向かってとべば、一ミリメートルほど長くとべることになってきます。

これがヤリ投げだと、南北方向に八十メートルとばせる人は、東へ向かっては一センチメートルほど遠くとばせることができるのです。

しかもこれらの競技は、海べの低い土地でやるか、高い山の上でやるかによっても記録がちがってくるでしょう。

海抜の高い土地ほど地球の中心から遠くなるので、重力の大きさもいくらか減るからです。

さあ、こんなわけで、オリンピックで少しでもよい記録を出したいと思うならば、赤道近くの高原にでも会場をつくってみるにかぎりますね。 |

図2 赤道でヤリ投げしたら…

|

5 知っていますか“メートルの由来” top

先に、地球の全周は約四万キロメートルあることをお話ししました。

この数字、なんだかずいぶんきれいな、きっちりした値のようにみえませんか。

それもそのはず、私たちが日常使っているメートルという長さの単位は、地球の大きさがもとになっているのですよ。

長さや距離の単位は、昔から国によっていろいろなものがもちいられてきました。

西洋ではフィート(feet. フートfootともいう)が有名ですね。

foot

とは足の意味で、これはなるべく小きざみに歩いたときの歩幅(約三十センチメートル)にあたるものです。

そういえば、日本でも尺(しゃく)という単位がありましたね。

この“尺”という漢字は、手をひろげて物をはかる様子を形どったものだといわれています(ひじを曲げた腕の形からきたとの説もあります)。

ただし、現在の一尺の長さも約三十センチメートルですから、これも歩幅を表しているのかもしれません。

このように、長さの単位は国によってまちまちだったのですが、コロンブスのアメリカ到着(一四九二年)をきっかけに、航海による人々の交流がさかんになると、何かと不便なことが多くなってきました。

そのため、長さの単位を国際的に統一する必要にせまられたのです。

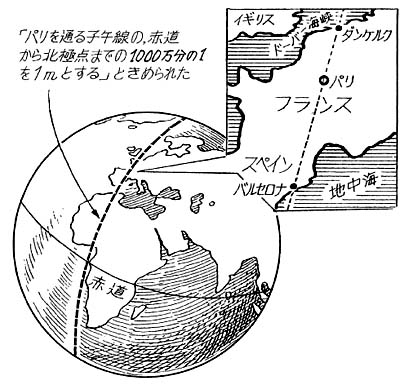

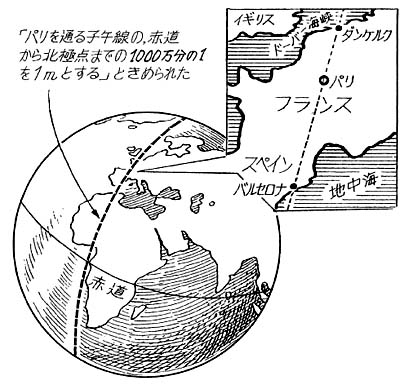

そこで、当時地球の測量に熱心だったフフンスが中心となって、長さの国際単位づくりがはじめられました。

そのさい、何を基準にして単位をきめるべきか、すったもんだしたのですが、最終的に、パリを通る子午線の赤道から北極までの一千万分の一をもって一メートルとするとという決定が一七九三年にくだされたのでした。

地球の子午線が選ばれたのは、永久不変で万国共通のものにもとづく、という考えからです。

「メートル」ということばは、ギリシャ語のヨの喋呂、またはラテン語の metrum からきています。

どちらも“計器”とか“計る”という意味です。

さて、何ごとも「言うはやすし、行うは難し」です。

一メートルの長さをつくる方法は決定されたものの、それを実際の測量で子午線から割り出すのは、大変苦労のいる仕事でした。

測量はメシェンとドランブルという二人の科学者

* が中心になって、北フランスのダンケルクとスペインのバルセロナ間の子午線ぞいに、七年間かけて進められました。

* ピエール・メシェン(一七四四〜一八〇四) フランスの測地学者・天文学者。メートル単位を決めるため、ダンケルクとバルセロナ間の測量を行う。のちパリ天文台長となった。

: ジャン・バプティスト・ドランブル(一七四九〜一八二二)

フランスの天文学者。メシェンとともにメートル単位を決める測量にしたがう。天文学の研究でも多くの功績がある。 |

図1 一メートルの長さのきめかた

|

折しもフランス革命前後の動乱の時代で、測量にとりかかると戦争がはじまってしまいました。

そのため、測量は生死をかけた難事業になったのです。

でも、その苦労と努力が実って、ダンケルクとバルセロナ間の緯度の差が九度三十九分二十七秒八一と正確に求められ、これをもとにして一メートルの長さが割り出されたのです。

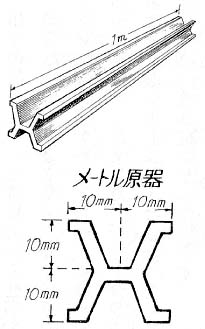

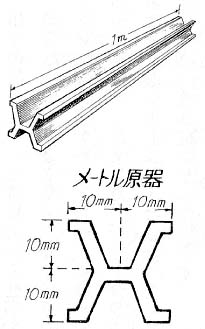

そして、これにもとづいて、一七九九年に白金製の初のメートル原器がつくられました。

その後一八七五年には、より安定な白金九十パーセント、イリジウム十パーセントの合金からなる、新しいメートル原器がつくり直され、この原器のセッ氏○度のときの長さが一メートルの定義になりました(図2)。

ところで、もともと一メートルは子午線の四千万分の一の長さだったはずですが、原器ができたあとで子午線の全長を精密にはかり直してみると、一メートルの四千万倍よりも少し長いことがわかりました。

(現在知られている子午線の全長は四千万七千八百八十メートル、また地球は横にふくらんでいるので赤道の全長は四千七万五千四十メートルあります)

でも、いったん一メートルの長さを決めてしまった以上は、これが基準になるので、もうしかたのないことなのです。

さて、メートルの定義は長いことメートル原器をもとにしていましたが、時代の進歩とともに、現在は(一九八三年から)次の定義に変わっています。

「真空中で光が二億九千九百七十九万二千四百五十八分の一秒間にすすむ距離」というものです。 |

図2 メートル原器の構造

|

学問的に精度の高い定義になったのはよいのですが、なんだかなじみにくい感じですね。みなさんはどう思いますか。

6 地球の中はどうなっているの top

みなさんは、フランスの有名なSF作家ジュール・ベルヌ

*

が一八六四年に書いた、『地底旅行』という科学冒険物語を読んだことがありますか。

* ジュール・ベルヌ(一八二八〜一九〇五) フランスの作家。宇宙や地球を舞台にした多くの科学冒険物語を書き、SFの元祖といわれる。

『地底旅行』のほか『地底二万マイル』『八十日間世界一周』などが有名。

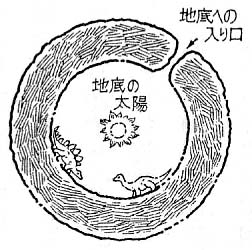

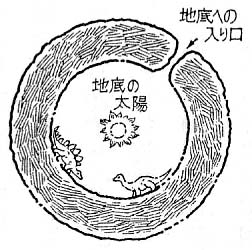

これは、火山の噴火口に降りていった科学者たちが、地球の中心へ通じる道を発見し、手に汗にぎる地底の冒険旅行に出発する話です。

地球の中心部には広大な海の広がる地底の世界があり、空には地底の太陽がかがやいていたということです。

これとよく似た物語はほかにもあります。

たとえばロシアの有名な地理学者で探検家でもあったW・A・オブルーチェフ

*

は、『プルトニア』という地底世界への旅行物語を一九二四年に書いています。

* ウラジーミル・A・オブルーチェフ(一八六三〜一九五六)ロシアの地理学者・地質学者。

中央アジアの砂漢探検と研究で知られる。SF小説『プルトニヤ』『サンニコフ島』なども書いた。 |

図1 ベルヌやオブルーチェフが

想像した地底世界

|

こうした物語がいくつも生まれたことからわかるように、昔から多くの人たちが、地球の中はどうなっているのだろうと、あれこれ空想をめぐらしてきたのです。

では、地球の中は本当にどうなっているのでしょう。

地球の中身を調べる一番手っとり早い方法は? と聞かれたら、「真下にむかってどんどん穴をほっていけばいいんじゃないか」と答える人もいるでしょう。

でもちょっと待ってください。地球の中は熱そうだし、岩石はかたいしで、穴をほるのはそう簡単なことではないのです。

これまでにばられた深い穴の記録はせいぜい十三キロメートルくらいで、地球の半径(約六千四百キロメートル)に比べたら問題にならない深さです。

地球をスイカにたとえれば、皮をつめでちょっとひっかいたようなものです。

このように、地球の中を直接調べることはとてもむずかしいのですが、いろいろな手段で間接的に調べる方法ならあるのです。

その一番よい方法が地震波の利用です。

お医者さんは、患者の体に手をあててトントンとたたき、体の具合を調べます。

つまり打診ですね。また、八百屋のおやじさんはスイカをポンポンとたたき、中身がうまそうかどうかを判断します。

これと似たようなことを地球でもやってみればよいのです。

では、だれがたたくって?

その役目をはたしてくれるのが地震です。

地震は、地下で岩石がこわれるとき、たまっていたエネルギーが一気に波動として放出される現象です。

たいていの地震は、地下百キロメートルくらいまでの、地球全体からみればわりに浅いところで起こるのですが、その時、発生した強い波は、地球の中を四方八方に伝わっていき、裏側にまでとどくものが出てきます。

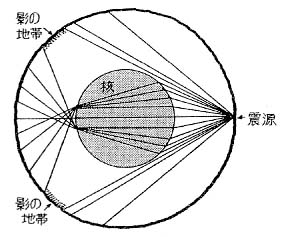

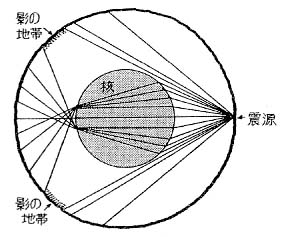

この、裏側にとどく波を調べていたイギリスの地質学者R・D・オルダム

*

は、一九〇六年に面白い事実に気がつきました。ふしぎなことに、裏側のある範囲に、地震波のとどかない影の部分ができるのです。 |

図2 地球の中心核がレンズの役目をして

地震波を屈折させる様子

(オルグムが最初に発表した図で、核は

いま知られているよりも小さめにえがかれている)

|

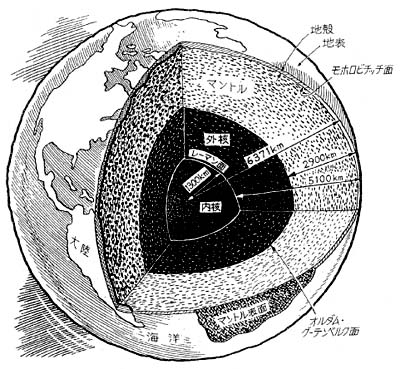

このことは、地球の中心に核のような密度の高い部分があって、それがレンズの役目をして地震波を屈折させる、と考えれば説明できます(図2)。

この考えをうけて、アメリカのB・グーテンペルク

*

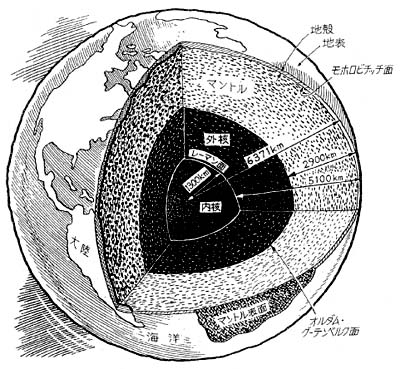

はさらにくわしい研究を行い、地球の中心部には半径三千四百八十キロメートル(地球表面からは二千九百キロメートルよりも深い部分)の核があり、この核とその上の層との間の不連続な境目が、地震波を大きく屈折させていることを一九一四年につきとめました。

そこで、この境目は「オルダム・グーテンベルクの不連続面」とよばれることになったのです。

一方、地球の浅いところを伝わる地震波を調べていたユーゴスラビアの地震学者A・モホロビチッチ

*

は、地表から数十キロメートルの深さにも、地震波を大きく屈折させる不連続面があることを、一九〇九年に発見しました。

この境目は「モホロビチッチ不連続面(モホ面)とよばれます。

現在では、地表からモホ面までを地殻、モホ面から核の表面までをマントルとよんでいます。

その後さらに一九三六年になって、デンマークのI・レーマン

*

女史は、核の中にもう一つの境目があることを発見しました。 |

図3 現在わかっている地球の内部構造

|

それは五千百キロメートルの深さにあり、「レーマン面」とよばれます。

この面を境に、外側を外核、内側を内核ともいいます。

こうして地震波の観測のおかげで、地球の内部はまるでゆで卵のような構造をしていることがわかったのです(図3)。

* R・D・オルダム(一八五八〜一九三六) イギリスの地質学者・地震学者。地震波による地球内部構造の研究から、中心核の存在を唱えた。

B・グーテンベルク(一八八九〜一九六〇) ドイツ生まれのアメリカの地震学者。地震波による地球の内部構造の研究で知られる。

A・モホロビチッチ(一八五七〜一九三六) 旧ユーゴスラビアの地質学者。地震波の解析から、地殻とマントルの境目を推定した。

I・レーマン(一八八八〜一九九二)デンマークの女性地震学者。核を伝わる地震波の解析から、核は二重構造で、内核があることを明らかにした。

7 地球の核のふしぎふしぎ top

地震が起こると、はじめにビリビリしたゆれ(初期微動)があり、次いでユサユサしたゆれ(主要動)がやってきます。

このゆれ方のちがいは、地震波に性質の異なった二つの波があるためです。

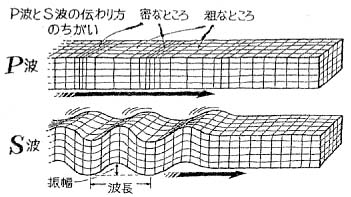

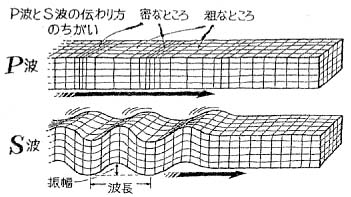

初期微動を起こす波をP波、主要動を起こす波をS波といいます。

このP波とS波は性質が根本的にちがいます。

P波はたて波といって、波の振動する方向と進む方向が同じ波(いわばミミズがはうような運動の波)です。

これに対してS波はよこ波といい、波の進む方向と直角に振動する波(物体のねじれが伝わる波)です(図1)。 |

図1 地震波のP波とS波の伝わり方

|

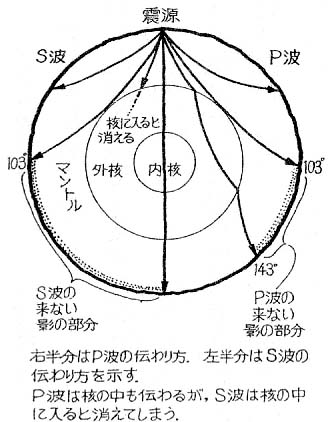

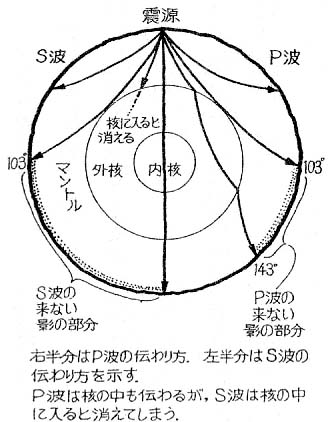

このような性質のちがいによって、たて波は気体でも液体でも固体でも伝わります(音の波がよい例です)が、よこ波は固体しか伝わりません。

じつはこのことが、地球内部の状態を知るための大事な手がかりになるのです。

地球の中深くへ伝わった地震波のうち、P波は核の中へも伝わりますが、S波は伝わりません。

つまりS波は地球の裏側へはとどかないのです(図2)。

このことから、核はドロドロの液体の状態にあると考えられるようになりました。

地球の内部では中心に行くほど圧力が高くなり、核の表面では百四十万気圧をこえると計算されています。

しかもそれにおうじて物質の密度もますので、そうおいそれとは溶けません。

しかし一方で、核の温度はセッ氏五千度もあると見積もられていますので、圧力が高くても温度の効果の方がまさって、核の物質は溶けてしまうのです。

もっとも、近年の研究では、本当に溶けているのは外核だけで、内核は固体の状態にあると考える人が多くなっています。

さて、核についてのもう一つの問題は、それがどんな物質かということです。

核の物質を直接手にとることはできませんので、いろいろな方法で推定するしかないのですが、一つの有力な材料があります。

それは、ニッケルが少し混じった鉄のかたまりの隕石(いんせき)、つまり隕鉄(いんてつ)です。 |

図2 地球内部を伝わるP波とS波の様子

|

隕鉄は、多くの隕石の母体となっていた小惑星(母惑星)の、芯の部分の破片と考えられているので、地球の核も隕鉄と同じようなものでできていると考えられるわけです。

ただし、核が鉄ばかりだとすると密度が大きくなりすぎてしまうので、珪素(けいそ)や硫黄(いおう)が混じっているという考えもあります。

また最近では、大量の水素が鉄に溶けこんでいると主張する人もいます。

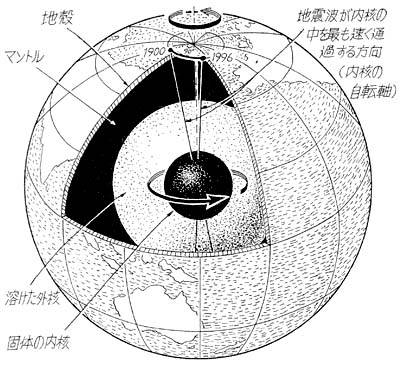

地球の核には謎が多いのですが、最近の研究の進歩で面白いことがいくつかわかってきました。

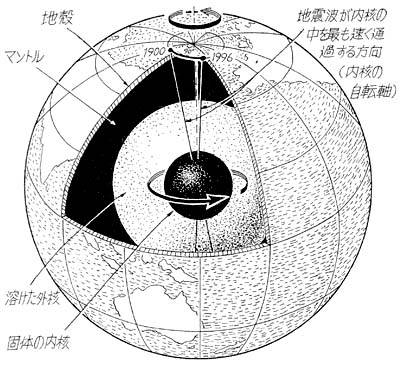

アメリカのA・ジウォンスキという地球物理学者たちは、内核を伝わった地震波の記録一万五千七百二十二例を分析しているうちに、大事なことに気付きました。

これらの地震波は内核を伝わるとき、北極と南極を結ぶ方向では、赤道方向よりもスピードが速くなるのです。

この事実から、ジウォンスキ氏らは次のような大胆な仮説をとなえました。

十五億年以上昔の地球には内核はまだなかったのですが、地球がゆっくり冷えるにつれて中心部で鉄が結晶しはじめ、それが成長して固体の内核をつくったというのです。

この時できた鉄の結晶は、三百万気圧もの高圧でできる六角柱のイプシロン鉄という、地上ではみられない結晶だと考えられています。

さらにごく最近になって、内核で地震波が最も速く通る方向は、北極点と南極点を結ぶ自転軸から十度ほどずれており、この方向(これを内核の自転軸と考える)が一年間に約一度(地表の距離にして約二十キロメートル)ずつ東方向に移動していることがわかりました。

これは、アメリカのラモント・ドハーティ地球観測所

* の科学者たちによる研究結果です。

図3でみるように、内核の自転軸は一九〇〇年から一九九六年までの間に、ざっと九十度ばかり東へ首より運動のように前進したことになります。 |

内核の自転軸は1900年から1996年にかけて

約90°首振り回転のように移動した

図3 地球の内核は少し速めにまわっている

|

このことから、内核だけは、地球全体の自転よりもやや速く回っていると結論されたのです。

地球の中心部には、意外な事実が秘められていたのですね。

* ラモント・ドハーティ地球観測所 アメリカのニューヨーク州にある、コロンビア大学付属の地学の総合研究所。

地質学や地球物理学の分野で多くの成果をあげている。

8 地球の中心へ夢の大旅行 top

これまでの話で、地球の形や内部の様子など、いろいろなことがわかってきましたね。

そこでちょっと息抜きに、想像の地底旅行を楽しんでみましょう。

地球の中はとても熱いし、中心に行くほど内部の物質は高い圧力でぎゅうづめにされています。

しかも外核は溶けていましたね。

こんな状態ですから、地球の中心に向かって穴をあけるなんて、とてもできない相談ですが、そこを何とかしてみようというわけです。

さて、地球の中心を通って裏側へぬける夢のトンネルが完成しました。

いよいよ出発。つなをはずされたカプセルはどんどん落下していきます。

窓の外は、トンネルの璧がものすごい勢いで流れています。

でもふしぎふしぎ、カプセルの中ではそんなスピードは何も感じません。

いや、感じないどころか、中は無重量状態でみんなフワフワ。

宇宙船に乗っているのと同じなんです。

なぜかって?

カプセルも自分の体も、みんな同じスピードで地球の中心に向かって落ちていくのですから、重さを感じるような床の支えはないわけですね。 |

図1 夢の地球中心旅行

|

そうそう、エレベーターのつなが切れたのと同じことなのですから。

地球の中心に向かって落ちていくということは、重力が地球の中心方向にはたらいていることを意味します。

じつは重力の大きさ(重力加速度)は、地球の中心に近づくほど小さくなり、中心部ではゼロになります。

このため、物体が落ちる速さの増加する度合(つまり加速度)も、中心に行くほど減ります。

けれども、はじめのうちについたスピードの勢いで、カプセルは地球の中心を見事に、ヒューッと通りぬけました。

さあ、これからは裏側へのコースです。

今度はこれまでとは反対に、進行方向に逆らって重力が作用してきますから、カプセルのスピードはだんだん落ちてきて、裏側に出た時ちょうどストップです。

これでめでたしめでたし、地球中心旅行は無事終かったわけですが…。

でも、ここでちょっと待ってください。

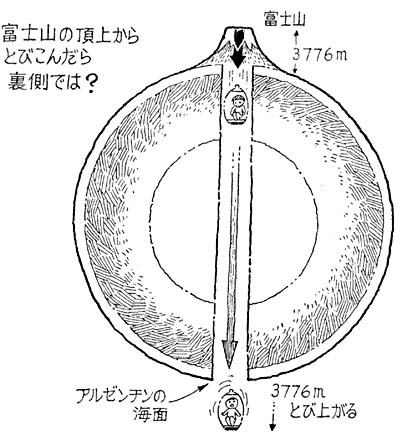

裏側へ出た時ちょうどそこでピタリと止まるためには、地球の中心からのトンネルの長さ(つまりは地球の半径)が、両側で正確に等しくなければなりません。

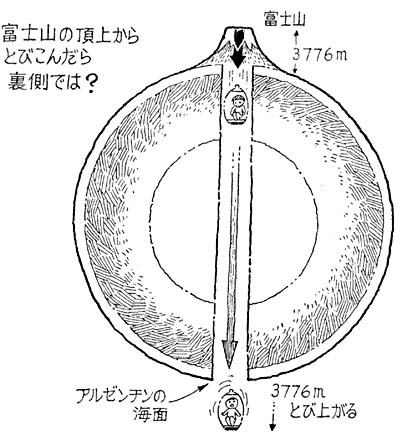

日本の裹側はほぼアルゼンチン沖の大西洋上ですから、もし富士山のてっぺんから穴をほって裏側まで旅行したらどうなるでしょう。

あらら大変! 富士山の高さ(三千七百七十六メートル)分くらい海面からとび上がってしまうことになります(図1)。

穴をほるにも、ちゃんと場所を選ばなければなりませんね。

ところで、この地球中心旅行は、いったいどれくらいの時間がかかるのでしょう。

その計算はちょっとめんどうですが、簡単に結果だけをいうと、ざっと四十二分くらいです。

地球の直径の距離(約一万二千八百キロメートル)をたった四十二分(時速にすれば二万キロメートル近い速さ)とはすごいですね。

この地球中心旅行、じつは物理学でいう「単振動」という運動に似ているのです。

いま地球がまん丸で表面がすべすべだとすると、地表すれすれにとぶ人工衛星は約八十四分で地球を一周します(この時のスピードは秒速約七・九キロメートルです)。

この人工衛星の運動を軌道面の方向から観察すると、衛星は地球という円盤の真ん中の直線コースを、行ったり来たりしているように見えるでしょう(裏側も見えるとして)。

この往復運動の時間が八十四分、片道では四十二分です。

つまり、地球の中心を通って裏側まで旅行することは、人工衛星が地球を半周することに相当すると考えればよいでしょう(図2をよく見てください)。

それにしても、地底旅行にかかる時間が、こんなふうにして人工衛星の運動からも類推できるなんて、面白いですね。 |

地球の表面すれすれに南北にまわる人工衛星の

運動を、軌道面の方向から見ると、南北方向の

直線コースを往復運動しているように見える。

赤道を通過するときが一番速く動いて見える。

図2 地球をまわる人工衛星の運動

|

top

**************************************** |