|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ���̈��@���̓��@���̎O�@���̎l

�n���̂͂Ȃ��i���̎l�j

23 �n�ꂩ��̎莆�_�C�������h top

�@�������͂ӂ���u�����͊�̂悤�ɂ������v�Ƃ��u�J�`�J�`�ōz���݂������v�Ȃ�Ă����܂��ˁB

�@��ƍz���A�ǂ��������Ԉ�ʂɂ́g�h�Œʗp���܂����A�w��I�ɂ͂�����Ƌ�ʂ��Ă����˂Ȃ�܂���B

�@�n�k�Ƃ��⚟�A���邢�͒n�������̃}���g���Ȃǂ́A���ׂĊ���W�܂��Ăł��Ă��܂��B

�@�ł͂��̊�͂Ƃ����A����͍z�����W�܂��Ăł��Ă���̂ł��B

�@���Ƃ��Ό��z���ɂ悭�g����Ԃ������i�݂����j�Ƃ�����́A���n�ɍ������_�i�͂�Ă�j���������S�}�V�I��̊�������Ă��܂����A���̔��������͐Ήp�i���������j�Ƃ������i���傤�����j�A�������_�͍��_���i���낤����j�Ƃ����z���ł��B

�@���łɁA�ł͍z���͉�����ł��Ă���̂ł��傤�B

�@�����A���낢��Ȍ��f�ł��ˁB�����̍z���ł́A�������̌��f�����G�ȉ������������Ă��܂��B

�@���������W�́A���傤�Ǖ��q�E���q�E�f���q�̊W�Ɏ��Ă��܂��ˁB

�@�����A����Ȃ��Ƃɂ����āA�z���ɂ��Ă̂��b�ł��B�z���̎�ނ͉���Ƃ���A�����������܂��܂ł����A��Ԃ������ĕ�̉��l�ł�������̂ƂȂ�ƁA��������悭�m���Ă���_�C�������h�Ƃ������ƂɂȂ�܂����i�݂�Ȃ������Ă��邩�ǂ����͕ʖ��I�j�B

�@���̃_�C�������h�A���͂�����̑厖�ȓ���������̂ł��B����͏����ȒY�f�łł��Ă��邱�Ƃł��B

�@�u���[���v�Ƃ��ǂ낭�l�������ł��傤�B�����ĒY�f�Ƃ����A���ʂ͐ΒY�Ƃ��X�X���Ƃ���A�z����͂��ł�����B

�@�z���͂������̌��f�����G�ȉ������ƂȂ��Ă�����̂������A�Ƃ����������܂������A���ɂ͂��̂悤�ɁA�P��̌��f�łł��Ă�����̂�����̂ł��B

�@���̑�\�I�ȗႪ�_�C�������h�������킯�ł����A���͒Y�f��������Ȃ�z���͂��������̂ł��B

�@����́A�܂������Ζn�i�����ڂ��j�Ƃ����z���i�����i��������j�Ƃ������j�ł��B

�@���������̐Ζn�͂ƂĂ����炩���A���炩���z���̑�\�ł�����܂��B

�@�ǂ�����Y�f�����łł��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�Ζn�ƃ_�C�������h�͐e�������Z��݂������Ǝv���ł��傤�B

�@���₢��A����ȏ�ɐe���ȊԂ��炾�Ƃ����ׂ��ł��B

�@���������W�������ނ����������t���u�����ّ��v

* �i�ǂ����������j�Ƃ�т܂��B

* �����ّ��@���w�g���������ł���Ȃ���A�����̍\����`���قȂ��Ă���z���ɂ��Ă����B���`�Ƃ��Ă��B

�@�@�_�C�������h�ƐΖn�i��������Y�f�j�A����Ƃ����i��������Y�_�J���V�E���j�ȂǁA���낢��ȗႪ����B

|

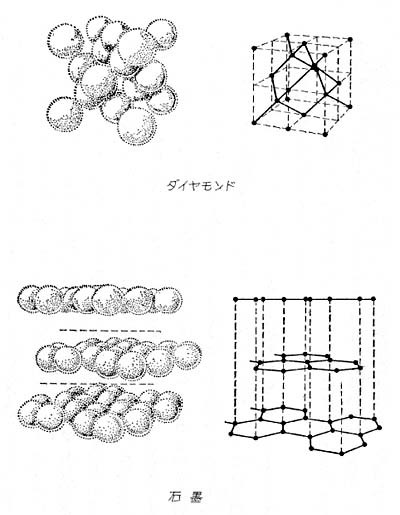

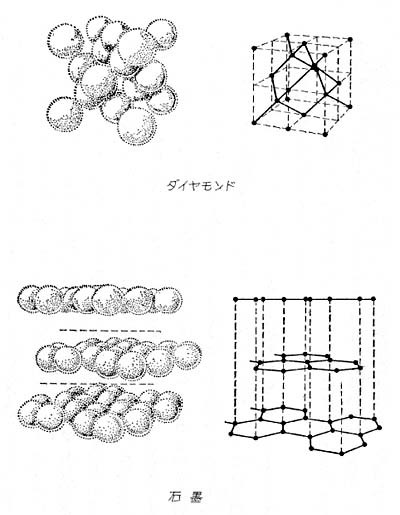

�}1�@�_�C�������h�ƐΖn�̌����\��

|

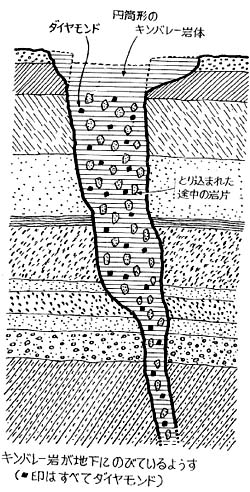

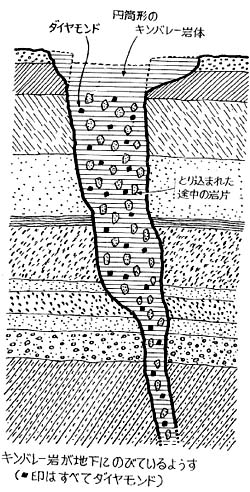

�}2�@�L���o���[��̎Y��

|

�@�Y�f�͒n��̕��ʂ̊��ɂ��鎞�́A�^�������Ă��炩�������������Ă��܂��B���ꂪ��ʓI�ȒY�f�̎p�ł��B

�@�Ƃ��낪�A�ЂƂ��т��̂����������i�ܖ��`�\���C�����炢�j�̂��Ƃɂ������ƁA�����Ǝp��ς��āA���̔������čd���_�C�������h�ɕϐg���Ă��܂��̂ł��B

�@�܂�ŃW�L���ƃo�C�g�݂����ł��B

�@�ǂ����Ă���Ȃ��Ƃ��N����̂��A����͒Y�f���q�̂Ȃ�ѕ��⌋�т����傫���ω����邽�߂ł��i�}1�j�B

�@�ł́A�_�C�������h���ł���قǂ̍����̏ꏊ�͂ǂ����A�Ƃ����A�v��������Ƃ���͒n���̓�����������܂���B

�@�ܖ��`�\���C�����̈��͂������Ă���Ƃ���́A�n���S�`�O�S�L�����[�g�����炢�̃}���g���̒��ł��B

�@�����Ă���Ȃ�A����Ȑ[���Ƃ���łł����͂��̃_�C�������h���A�Ȃ��������͂���ɂƂ邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���B

�@�n����̃_�C�������h�̎Y�n�ׂĂ݂�ƁA�����͓�A�t���J���A�����J�A�V�x���A�Ȃǂɂ���A�Z���N�ȏ�O�̌Â���̒n��ł��B

�@�_�C�������h�́A���̂悤�ȏꏊ�ɂ���L���o���[��Ƃ��������ΐF�̊�Ɋ܂܂�Ă��܂��B

�@�L���o���[��͂܂�ŃS�{�E�����ɐA�����Ă���悤�ɁA�������̌`�����Ēn���[���ɂ̂тĂ��܂��i�}2�j�B

�@�����炭��̂Ƀ}���g�������镨�����A���˂̂悤�ȒʘH��ʂ��Ĉ�C�ɕ����o���A���̎��}���g���ɂ������_�C�������h���ꏏ�ɂ�Ă����ƍl������̂ł��B

�@�}���g���̊�ɂ��Ă͂܂��킩��Ȃ����Ƃ���������܂����A�L�b�o���[���_�C�������h�͏d�v�ȃq���g�������炵�Ă���܂��B

�@�_�C�������h�͂܂��ɁA�n�����炫���莆���Ƃ�����ł��傤�B

24 �n���̒��̓K�X�ł����ς� top

�@�ΎR�̕���n�k�Ȃǂ̌��ۂ��N����̂́A�n���������Ă���؋����Ƃ悭�����܂��ˁB

�@�n���̓����͂܂��[���ɔM���A��������̃G�l���M�[�����܂��Ă��邽�߂ɁA���ꂪ���낢��Ȍ`�ŊO�ɂ͂��o����Ă���킯�ł��B

�@�ł��ΎR������ �n�k���N����d�g�݂ɂ��ẮA�܂��悭�킩��Ȃ����Ƃ������̂ł��B

�@����Ȓ��ŁA��̒��ڂ��ׂ��l��������܂��B

�@�n���̓����ɂ̓��^���Ȃǂ̃K�X�������ς������āA����炪�����o���Ă��邽�߂ɒn���̊������N����̂��Ƃ����A�A�����J�̓V���w�҃g�[�}�X�E�S�[���h

* ���m�����̎咣�ł��B

* �g�[�}�X�E�S�[���h�i����Z�`�j�@�I�[�X�g���A���܂�̃A�����J�̓V���w�ҁB

�@�@�d�g�V���w�ł̊���̂ق��A�n�����̒Y�f��Y�����f�̋N���̌����Œm����B

�@�n���́A���n���z�n���_�̒��ŁA�o���W�ς��Ĕ��f��������A����炪����ɏW�܂��Ă��܂̂悤�ȑ傫���ɂȂ����ƑO�ɂ����܂����B

�@���̒n���������������́A���X�n���ɗ�������覐��i�����j�Ǝ������̂��ƍl�����Ă��܂��B

�@覐ɂ����낢��Ȏ�ނ�����܂����A��ԑ����̂��n����̊�ɂ悭�����i�Ƃ����Ă����L�̐����������Ă��܂����j�A�R���h���C�g

* �Ƃ���覐ł��B

* �R���h���C�g�@�Ύ�覐̒��ԂŁA�R���h���[���Ƃ��钼�a��~�����[�g���O��̋���̕������܂�ł���覐̂��ƁB

�@�@覐̒��ōł����������B

�@���̃R���h���C�g�̂Ȃ��ōł��N�オ�Â��A�Y�f��Y�����f�A���Ȃǂ��܂Y�f���R���h���C�g�Ƃ���覐��i�}1�j�Ɏ�����������n�����ł����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����L�͂ȍl��������܂��B

�@�����ł��ꂪ�{�����Ƃ���ƁA�n���͒a��������������A�Y�f�₢�낢����Y�����f

*�A���Ȃǂ����Ȃ�����Ă������ƂɂȂ�킯�ł��B

* �Y�����f�@�Y�f�Ɛ��f��������Ȃ鉻������ʂ������B�Y�f���q�̂Ȃ���ɂ���āA�������ɂȂ���̂Ɗ̌`�ɂȂ���̂�����B�����̑̂�����L�@���̊�{�����ŁA�Ζ���V�R�K�X�ɂ��܂܂��B

�@�����������ň�̖�肪�o�Ă��܂��B

�@�Y�����f�͒Y�f�Ɛ��f�̉������ŁA�ł��ȒP�ȍ\���̕��q�����^���i�b�g4�j�ł��B

�@�����̕��q�́A�n�\�̉��x���Ⴂ�Ƃ���ł͈���ł����A�����̂Ƃ���ɂ������Ƃ����Ă��܂��܂��B

�@�n���̓����[���́A�ō��Z�b������x������Ƃ݂��Ă���̂ŁA���ʂɍl����ƁA����ȂƂ���Ń��^���Ȃǂ����݂ł���͂��͂���܂���B |

�}1�@�Y�f���R���h���C�g

�@�@(1969�N�Ƀ��L�V�R�ɗ������A�G���f覐̈ꕔ)

|

�@�Ƃ��낪�ł��B�ŋ߂̌����ɂ��ƁA�Y�����f�̕��q�́A���Ƃ����x�������Ă����͂��[��������A���Ɉ���ɑ��݂ł���̂ł��B

�@���̂��Ƃ��炷��ƁA�n�������̃}���g���̒��ɂ́A��ʂ̃��^���Ȃǂ̒Y�����f���Ƃ����߂��Ă���\�����o�Ă��܂��B

�@�S�[���h���m�́A���̂悤�ȃK�X���}���g����n�k�̊���ڂ�`����ď㏸���Ă��邱�Ƃɂ���āA�ΎR��n�k�Ƃ��������܂��܂Ȓn���̊������N����̂��A�Ɛ����Ă��܂��B

�@�m���ɁA�_�C�������h���܂L���o���[�₪�A�}���g�����̕S�`�O�S�L�����[�g�����̐[������ǂ̂悤�ɂ��ĕ����グ�Ă����̂��A�ȂǂƂ������Ƃ́A���ʂ̉ΎR�����ł͐����ł��܂���B

�@�����̃K�X���͂����������Ń}���g���������グ���A�Ƃł��l����̂���ԓs���悳�����ł��B

�@�܂��A�n�������̒Y�f��Y�����f�̑��݂́A�Ζ���V�R�K�X�̐����Ƃ��ւ���Ă���̂ŁA���̓_�����ꂩ��̑傫�ȒT���ۑ�ł��B

�@���āA�n�������̃K�X�ɂ��Ă͂���������[���l��������܂��B

�@���V�A�̒n���w�҂`�E�`�E�}���[�N�V�F�t *

���m�́A�n���̓S�̊j�ɑ�ʂ̐��f���܂܂�Ă���Ǝ咣���Ă��܂��B

* �`�E�`�E�}���[�N�V�F�t�i����܁`�j�@���V�A�̒n���w�ҁE��Ίw�ҁB���V�A�Ȋw�A�J�f�~�[����B�F����Ίw�̊J��ҁB

�@�n���͒a�������A���n���z�n���_�̕��������f�K�X�ɂ܂�Ă��܂����B

�@���̂��߁A�n���̓����ɂ͂܂���ʂ̐��f���Ƃ����߂��Ă���A���̐��f�̒E�K�X��p���A�n���̂��낢��Ȋ����̌��ɂȂ��Ă���Ƃ����̂ł��B

�@�n���̊j�́A�v�Z�̌��ʂɂ��Ə����ȓS�������x�������������A���f�Ȃǂ��������Ă��邱�Ƃ��l�����܂��B

�@�j�̂悤�ȍ��������̏ꏊ�ł́A���f�͓S�Ɖ������ēS���f�������ł��邱�Ƃ����_�I�ɒm���Ă���A���̂��Ƃ͍ŋ߁A�����ł��ؖ������悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@���f�̂悤�Ȉ�Ԍy�����f���A���Ƃ����낤�ɒn���̒��S�̊j�ɂ���Ȃ�āA�ӊO��ӊO�A�т����肵���ł��傤�B

�@�ł������Ɏ��R�E�̖ʔ���������̂ł��ˁB

25 �n���͖c���i�ڂ����傤�j���Ă����̂�

top

�@�F�����c�����Ă���Ƃ������Ƃ́A�݂Ȃ�����ǂ����ŕ�������ǂ肵�����Ƃ�����ł��傤�B

�@�������̉F���́A��S�\���N�̐́A�j�̓��قǂ̉̋ʂ��唚���i�r�b�O�o���j���N�����A���̂����������ōL�����Ă��������ɂ������ɗ₦�A��͂�����܂�Ă����A�ƌ���̉F���_�͐������Ă��܂��B

�@���̖c���̒��ő��z�n�����܂�A�n����ł͐������a�����Ă����̂ł��B

�@�Ƃ��낪�n�����c�������Ȃ�Ă����ƁA�u�����A����Șb���������ƂȂ���v�Ƃ����l�������ɈႢ����܂���B

�@�����ł��B�n���c�����͊w�E�ł͂܂������h�̍l���Ȃ̂ł�����A����������܂���ˁB

�@�ł��A�Ȃ��Ȃ��ʔ����w���ł��邱�Ƃ��m���ł��B

�@���݂̒n���͔��a���Z��l�S�L�����[�g���قǂ̑傫���������Ă��܂��B

�@�����Ă��̑傫���͒a���ȗ��قƂ�Ǖω����Ȃ������A�Ƃ����̂����������̌����ł��B

�@������������܂ł̒n���Ɋւ���w��́A�n���̑傫���ȂǕω������͂����Ȃ��A�Ƃ�����O��̂��Ƃɑg�ݗ��Ă��Ă����̂ł��B

�@�������A�n���̑傫�����̂������ς��Ă��Ȃ����Ƃ������Əؖ����ꂽ���Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��̂ł��B

�@������n���c�������Ȃ��ɔے肷�邱�Ƃ����ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��A�Ƃ�������͎v���܂��B

�@�ł͒n���c�����Ƃ͂ǂ�ȍl���ł��傤�B

�@���̐��́A�Â����Ƃ͂悭�킩��Ȃ��̂ł����A���܁Z�N��ɓ������I�[�X�g�����A�̂r�E�v�E�P�A���[

*

���m�炪�M�S�ɏ�����悤�ɂȂ��Ă���A�������ɍL�܂��Ă��܂����B

�@���{�ł��n���w�҂������i���炢�j���v

* �搶�炪�����Ă����܂��B

* �r�E�v�E�P�A���[�@�I�[�X�g�����A�̃^�X�}�j�A��w�̒n���w�ҁB�n���c�����̐��i�҂Ƃ��Ēm����B

* �������v�i����Z�`�j�@�����������w�����B�Ԃ�����̌�����A�n�k�̍\���Ɛi���̌����Œm����n���w�ҁE��Ίw�ҁB |

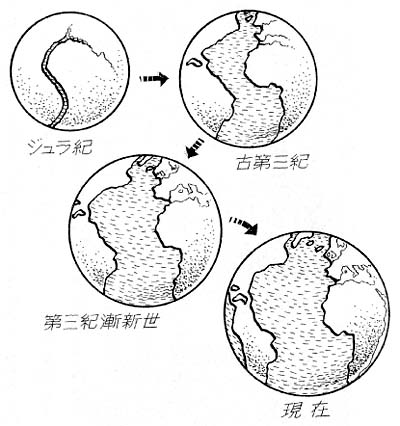

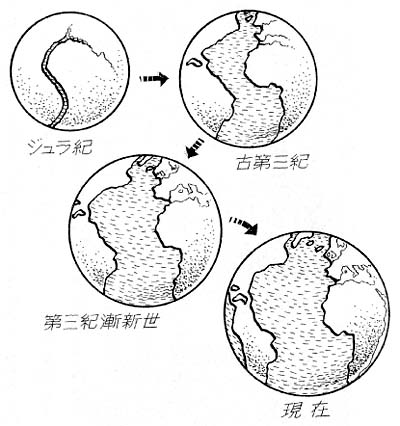

�}1�@�n�����c���������l�q

|

�@���̐��ɂ��ƁA�l�\�܉��N���炢�O�̒a���Ԃ��Ȃ��n���́A���a�����܂�����ܕS�L�����[�g���قǏ����������Ɛ������܂��B

�@���ꂪ����ƂƂ��ɂ��債�A�Ƃ��ɓN�O�A�n������̒�����ɓ����Ă���͖c���������x�I�ɂ͂������Ȃ�A���܂̒n���̑傫���ɋ߂Â��Ă����Ƃ����̂ł��B

�@���̂悤�Ȗc���̗��j�́A�嗤�ړ����i�}2�j�ɂ��s�����悳�����ł��B

�@�n���\�ʂ̑嗤�͈͐̂�ɂ܂Ƃ܂��Ă����̂ł����A�N�قǑO���炢�����̔j�Ђɕ��͂��߁A�₪�Č��݂̑嗤���z���ł����������A�Ƃ����嗤�ړ����́A�݂Ȃ�����悭�����m�ł��傤�B

�@�嗤���ړ������d�g�݂ɂ��āA���݂��v���[�g�e�N�g�j�N�X

* �Ƃ������_�Ő�������̂���ʓI�ł��B���Ȃ킿�A�n���\�ʂ��������v���[�g�i�⚟�ɂ�����܂��j�����������ɓ������Ƃɂ���đ嗤���ړ������̂��Ƃ��������ł��B

* �v���[�g�e�N�g�j�N�X�@�n���̕\�w���i�⚟�j���������̂������i�v���[�g�j�ɕ�����Ă���A�����̐����^���ɂ���ĊC�ꂪ�L��������A�嗤���ړ�����Ƃ����w���B

�@�������c�����ł́A�n�����g���傫���Ȃ��Ă����Ε\�ʐς��ӂ���̂ŁA�嗤�̂��������ɂЂт��������i���傤�ǂ��݂��v�N�[�b�Ƃӂ����Ŕ炪�j���悤�Ɂj�A�嗤�̈ړ����N�������̂��Ɛ������܂��B

�@�����đ嗤������Ă��������Ƃ̂ւ��݂��C�ɂȂ����Ƃ����킯�ł��B

�@���̍l�����ƊC�͐̂قǂ��܂��������ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��Ȃ��ʔ����ł��ˁB

�@�ł����̖c�����ɂ͑傫�ȍ�������͂������Ă��܂��B�ő�̓��́A���������Ŗc�����N���������ł��B

�@��̉\���Ƃ��āA�n�������ň��k����Ă��������̑̐ς��A���͂̌����ƂƂ��ɑ��債�����Ƃ��l�����܂��B

�@����Ȃ�Ȃ��A�n�������̈��͂������Ă����̂��A���ꂪ�܂���ԑ�ł����A������P�A���[���m��͉F���̖c���ƊW�Â��܂��B

�@�F�����c������ƂƂ��ɁA���L���͒萔 *

���������Ȃ��Ă����̂ŁA����ɂ������Ēn���̏d�͂��キ�Ȃ�A���̂Ԃ�n�������̈��͂������Ă����Ƃ����̂ł��B |

�}2�@20���I�̏��ߍ���`�E�E�F�Q�i�[���������嗤�ړ���

|

�@�����Ƃ���Ȃ킯�ł����A�n���c�������L���������w���ɂȂ��Ă������ǂ����A����Ȋ��������܂��B

�@�������A�͂��߂͂������悤�Ɍ������w�����A���̂���������ƕς���ď펯�I�ȍl���ɂȂ��Ă�������́A�Ȋw�̗��j�ɂ͂�����ł�����̂ł��B

�@���ꂩ��̌����̔��W�Ɋ��҂��܂��傤�B

* ���L���͒萔�@���L���̖͂@���ɕ\���萔�ŁA�d�͒萔�Ƃ������A�f�Ƃ����L�����g���܂��B

�@�@��̕��́i�Ƃ��Ɉ�O�����j����Z���`���[�g������Ă���Ƃ��ɂ͂��炭���L���͂̒l�ɑ������܂��B

�@�@�F���̖c���ƂƂ��ɂ��̒萔���������Ɍ����Ă����Ƃ����l�����A��\���I�̒����ɃC�M���X�̕����w�҂o�E�`�E�l�E�f�B���b�N���ƂȂ��܂����B

26 �������ς��Ă����n���̑�C top

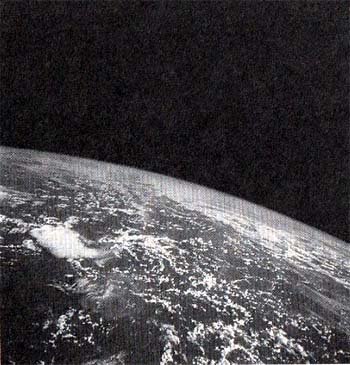

�@�F����Ԃ���n���������F����s�m�����́A�������낦�Ēn���̔��������������܂��B

�@����͂܂��Ɂu�F���̃I�A�V�X�v�Ƃ�Ԃɂӂ��킵�����f�I�Ȏp�ł��B

�@�n�����������₭�̂́A�قǂ悢��������C

* �ƁA�\�ʂ̎����������C�����邽�߂ł��B

* ��C�Ƒ�C�@�{���I�ɂ͓������Ƃł����A�n����f�����ދC�̑S�̂������Ƃ��͑�C�A

�@�@���̈ꕔ��g�̂܂��̑�C�������Ƃ��͋�C�Ƃ������t���g���܂��B

�@���̑�C�Ɛ������邩�炱���A�������͒n����Ő����Ă�����킯�ł��ˁB

�@�ł��A�n���̑�C�ƊC���A�n�����a������������A�����Ɠ����p�������킯�ł͂���܂���B

�@��C�ƊC�ɂ����ꂼ��̗��j������̂ł��B������������Ă݂܂��傤�B

�@���ݎ��������ċz���Ă����C�i��C�j�́A�����ɒ��f�Ǝ_�f����Ȃ藧���Ă��܂��i�\�j�B

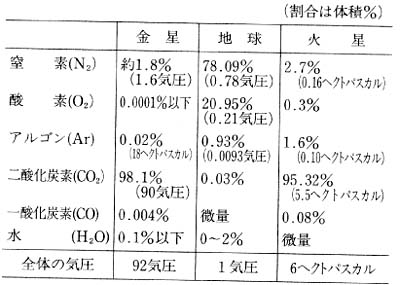

�@�Ƃ��ɒ��ڂ��ׂ��͖��\��p�[�Z���g�̎_�f�i�n2�j�����邱�Ƃł����A���ꂪ�ǂ�Ȃɓ��قȂ��Ƃ��́A�ʂ̐��E�̑�C�Ɣ�ׂĂ݂�Ƃ悭�킩��܂��B

�@���z�ɋ߂��n���^�f���ŁA�n���ȊO�ɑ�C�������Ă���͉̂ΐ��Ƌ����ł��B

�@�ΐ���C�͕\�ʋC�����n���̕S�\���̈ꂭ�炢�����Ȃ��ƂĂ��A���������C�̋C���͒n���̋�\�{�������Ă��̂������Z�i���j���A���҂ŋɒ[�ȈႢ������܂����A���̑g���͂悭���Ă��āA�ǂ������_���Y�f�i�b�n2�j����\�܃p�[�Z���g�������Ă��܂��B

�@�_�f�͂Ƃ����Ƃ��ɂ���߂Ĕ��ʂł��B

�@�n����C�̓�_���Y�f�́��E���O�p�[�Z���g���炢�ł�����A�������炢�������ł��ˁB |

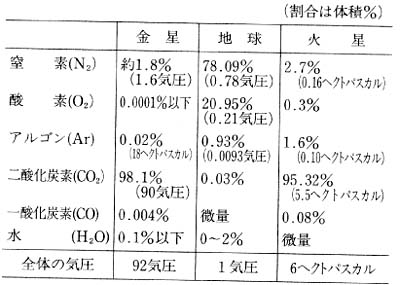

�\�@�n���E�����E�ΐ��̑�C�g���̔�r

|

�@���łɖؐ��^�f�����݂Ă݂�ƁA�ؐ����y������������C�ɂ܂�Ă��܂����A���̂ق��݂͂�Ȑ��f�i�g2�j���听���ł�����A����܂��n���Ƃ͑傫���قȂ�܂��B

�@�������Ă݂�ƁA��C���Ɏ_�f����������܂�ł���̂́A���z�n�̒��ł͒n�������Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł����A���͒n�����̂���A����ȂɎ_�f�̑�����C�������Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ł��B

�@�n�����a����������́A���n���z�n���_�̌����K�X�ɂ܂�Ă��܂����B

�@���̃K�X�͂����ɐ��f�ł�������A�n�����ŏ��͕��������f�K�X�̑�C�������Ă����͂��ł��i������ꎟ��C�Ƃ��ł����܂��傤�j�B

�@�ł����̑�C�́A���n���z���琁���o���������ː��⑾�z���̉e���Ő��������A�n���͊ۗ��ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�@����ȓ����̒n���ɂ�覐��i���f���j��a�����͂������Փ˂��������ł��傤�B

�@���̏Փ˂Ŕ��������M�ɂ���āA�n���̕\�w���͂��Ȃ�M���Ȃ����ƍl�����܂��B

�@�܂��n���̓������A���ː����f�̏o���M�ł���M���Ȃ��Ă��܂����B

�@���������Ȃ�ƁA��Ɋ܂܂�Ă������������͒n�\�ɒE���o���Ă��܂��B

�@���̑����́A�����C���_���Y�f�A���f�Ȃǂ������ƍl�����܂��B

�@�������ď����̒n���́A�ӂ����ё�C�ł܂�邱�ƂɂȂ�܂����B

�@��ʂɒn���̌��n��C�Ƃ��Ă���̂́A���̂悤�ȓ�������̒E�K�X�ɂ���Đ��܂ꂽ��C�i����Γ�C�j�̂��Ƃł��B

�@�����E�K�X�Ő��܂ꂽ���̌��n��C�����̂܂܋����葱������A�n���͑�ʂ̓�_���Y�f���܂ޑ�C�ɂ�鉷�����ʂ̂������ŁA�����݂����ɖ������E�ɂȂ��Ă��܂����ł��傤�B

�@�������K���Ȃ��ƂɁA�n���ɂ͊C���ł��܂����B��C���̓�_���Y�f�͊C���ɗn������ŁA���Ȃ��Ȃ��Ă����܂����B

�@�����Ă����炭�l�\���N���炢�O�̂��Ƃ��Ǝv���܂����A�C�̒��ɐ������a�����܂��B

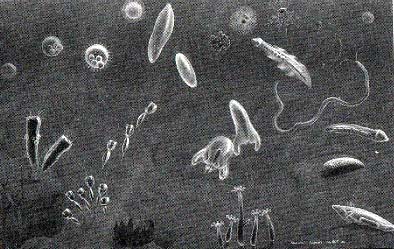

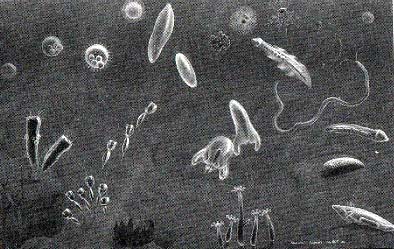

�@�ŏ��͌��n�I�ȃo�N�e���A�̂悤�Ȃ��̂����������i�}�j���A�₪��������

* ���s�������ɐi�����܂��B

* �������@�����i���ɐA���Ȃǁj�����̃G�l���M�[���g���ĒY�_�����A�L�@�������o���Ă�����p�B���̉ߒ��Ŏ_�f���q�����o�����B

�@��_���Y�f������Ď_�f����o���鐶���ł��B���̐����̏o���ɂ���āA��C���̎_�f�͂������ɑ����Ă����܂����B

�@���̗ʂ͂��łɏ\���N�ȏ�O�Ɍ��݂̎_�f�Z�x�̕S���̈�قǂɂȂ�A�܉��N�O�ɂ͏\���̈�ɂ܂łȂ��Ă����ƌ��ς����Ă��܂��i����Ƃ͕ʂ̍l��������܂����j�B

�@����������o�����n����C���̎_�f�A����������������z���Đ����Ă���\�\���ꂱ�����R�E�̖��i�����j�Ȃ�d�g�݂Ƃ����ׂ��ł��ˁB |

�}�@�o�N�e���A�E�\�E�ނ̎���@(���\���@��)

|

27 �C�̐��͂����牖���炭�Ȃ����H top

�@��C�̗��j�ɑ����āA�C���̂��������ɂ��Ă��l���Ă݂܂��傤�B

�@�O�ɂ��b�������悤�ɁA�C�͒n���\�ʂ̎��\�p�[�Z���g�]����߂Ă��܂��B

�@�C�ʂ���ɂ���ƁA�C�̕��ς̐[���͖�O�甪�S���[�g���A���̕��ς̍����͋�S���[�g���قǂł�����A���n��S���������ĊC�ɂق��肱�Ƃ��Ă��A�Ƃ��Ă��C�����ߗ��Ă���͂����Ȃ��A�[���i�����j�O�烁�[�g�����̊C�����n���S�̂��Ƃ�܂��Ă��܂����ƂɂȂ�܂��i������܂��Ȍv�Z�ł����j�B

�@����́A���a�Z��l�S�L�����[�g���߂�������n���̑傫������݂�������������ł͂Ȃ��A�\�ʂ���������Ƃ������Ă���ɂ����܂���B

�@�Ƃ͂����Ă��A�������̊��o���炷��Α�ςȗʂł��B

�@�t�̂̐�������͂ǂ����Ă���f���́A���Ȃ��Ƃ����z�n�̒��ł͂ق��ɂȂ��ł��@�ł́A���̖c��Ȑ��͂ǂ����痈���̂ł��傤���B

�@���̋N���͑�C�̂��������Ɛ[���ւ���Ă��܂��B

�@�n���̑�C�́A�����̂���n�����M���Ȃ������߂ɁA�n�������ɂ����������������E�K�X�ɂ���ďo�Ă������̂ł���ƑO�ɂ����܂����B

�@���̎��A�o�Ă������������ɂ́A�����C���_���Y�f�̂ق��ɁA���f�K�X�≖�����f�i���_�K�X�j�Ȃǂ��������ƍl�����܂��B |

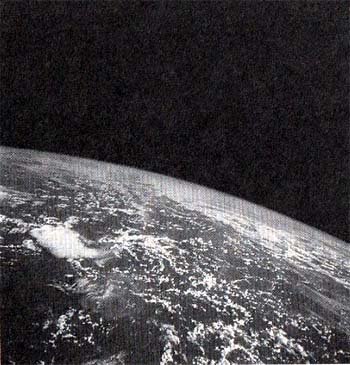

�}1�@�F�����猩�������m�i�W�F�~�j12���B�e�A�m�`�r�`)

|

�@�₪�Ēn���̕\�ʂ��₦�Ă���ƁA�����C�͉t�̂̐��ƂȂ��Ēn�\�̂ւ��݂ɂ��܂�悤�ɂȂ�܂��B

�@�C�̂ł��͂��߂ł��B

�@���̎��A���_�K�X�͐��ɗn���₷���̂ŁA�ŏ��̊C���͂������_���ɂȂ������낤�Ɛ��肳���̂ł��i�Ȃ�ƃV���b�L���O�ȁI�j�B

�@�ł͂����������_�n�t�Ƃ����ׂ��C�����A�ǂ����č��̊C���ɂȂ��Ă����̂ł��傤���B

�@�����ŁA���݂̊C���̑g����������ƌ��Ă݂܂��傤�B

�@�C���ɂ́A�����i�g���E�����͂��߂Ƃ��鉖�ނ���O�E�܃p�[�Z���g�܂܂�Ă��܂��i���̉��ނ̂����������Ƃ����܂��j�B

�@�\�͉����O�E�܃p�[�Z���g�̊C���Ɋ܂܂�邨���Ȑ������C�I���̌`�Ŏ��������̂ł��B

�@���������ƁA�i�g���E���Ɖ��f�����ʼn����̑唼���߂Ă��邱�Ƃ��킩��܂��ˁB

�@������������ƁA���f�͌��n�C���̂������_���ɗR�����Ă��邾�낤���Ƃ͎@�������܂����A�i�g���E���i����ɃJ���V�E���A�}�O�l�V�E���ȂǁA�܂�z�C�I���̕����j�͂ǂ����炫���̂ł��傤�B

�@����͂����炭�A���n�n���̕\�ʂ������Ă��������n���������̂��낤�ƍl�����܂��B

�@�������_���̊C���́A�܂��̊����i�g���E����J���V�E���A�}�O�l�V�E���A�J���E���Ȃǂ��A�ǂ�ǂ�n�����o�����ɂ���������܂���B

�@�������Ă������_���͂��a����Ă����܂����B���݂̊C���͂ނ���ア�A���J�����ł����A���Ȃ蒆���ɋ߂����̂ł��i�����琶�������߂�̂ł��j�B

�@�����Ă�����A�厖�Ȃ��Ƃ�����܂��B

�@�͂��߂̂����C���͋������_�����������߂ɁA��_���Y�f�͂��̐��ɗn�����߂܂���ł����B

�@�܂�A��_���Y�f�͑�C���ɂƂǂ܂邵���Ȃ������̂ł��B

�@���n��C�ɓ�_���Y�f�����������̂����̂��߂ł����B |

�\�@�C��1kg�Ɋ܂܂���Ȑ���

�@�@�@(�����Z�x35��̏ꍇ)

|

�@�Ƃ��낪�C�����������ɒ��a����Ă���ƁA��_���Y�f�͂�낱�їE��ŊC���ɗn�����ނ悤�ɂȂ����̂ł��B

�@No27�œ�_���Y�f���������Ƃ�������Еt���Ă��܂��܂������A���̂킯�����킵�����������������Ƃ�������ł��ˁB

�@�����������C�����̂Ƃ��ȂǁA���ӂ��ƈ��݂���Łu�����A�����炢�I�v�Ȃ�Ă����ԊC���ɂ��A����Ȃ��������̃h���}���������̂ł��B

�@���āA�C�������܂̑g���ɋ߂��Ȃ����̂́A����Ƒ��������i�����炭�l�\���N�قǂ��O�j�̂��Ƃ��������낤�Ƃ݂��Ă��܂��B

�@�h���}�͒n���̌��n����ɑ��X�ƏI����Ă��܂����̂ł����B

�@����Ƃ����̂��ŌÂ̐����̉��Ǝv������̂��A�O�\�܉��N���炢�O�̊C�̒n�w���甭������Ă���̂ł�����B

�@������Ȃ�ł��A�������_���̊C�̒��ł́A�����͒a���ł��Ȃ������ł��傤�B

28 �����̑�ʐ�łƑ�Փ� top

�@�Z��ܕS���N�O�̔����I�i�͂������j�̏I���ɁA���f����a���̑�Փ˂��N����A���̎��܂��オ������ʂ̐o�̂��߂ɒn���̋C����ɂȂ��āA�����Ȃǂ���ł����\�\�����Ƃ���ȃV�i���I�̐����L�܂��Ă��܂��B

�@���̍l�����ǂ��܂Ŗ{�����́A���܂����낢��ȋc�_�������āA�m���ɂ������Ƃ����邱�Ƃ͂܂��ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�@����ǂ��A�ߔN���L�V�R�̃��J�^�������Ŕ������ꂽ�A���a��S�L�����[�g�������鋐���覐E�u�`�N�V�����[�u�E�N���[�^�[�v���A�Z��ܕS���N�O�Ɍ`�����ꂽ���Ƃ��킩���Ă��܂����̂ŁA���̎����ɔj��I�ȑ�Փ˂��N���������Ǝ��̂́A���������]�n�̂Ȃ����̂ƂȂ�܂����B

�@�͂����đ�Փ˂Ɛ����̐�łƂ́A�ǂ��܂Ō��т��Ă���̂ł��傤���B

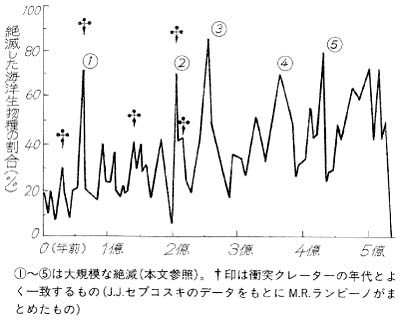

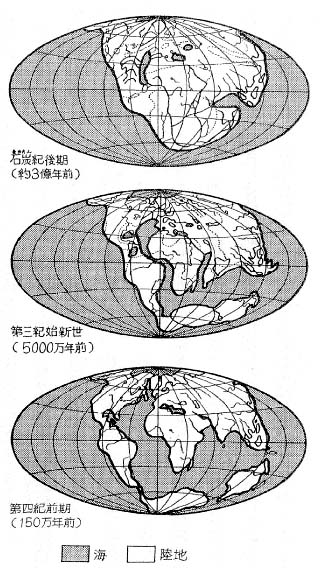

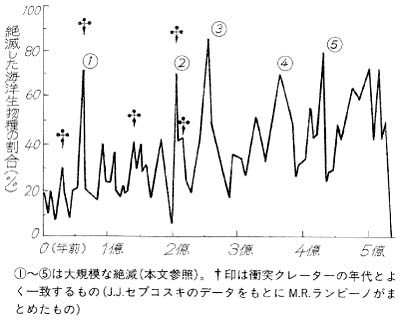

�@�܂��A�����̐�ł̗��j�ׂĂ݂܂��傤�B�}1�����Ă��������B

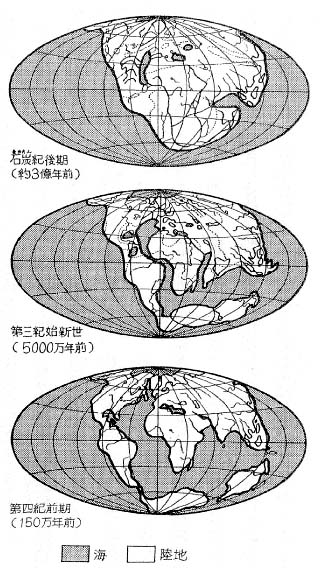

�@����͒n���̗��j�̉ߋ��܉��l�疜�N�ԂɋN�������A�C�ɂ��ސ����̐�Ŏj���܂Ƃ߂����̂ł��B

�@���̐}�̒��̂�������̃s�[�N�̂����A�w�̍������̂��܂��肠��܂��ˁB

�@����́A�@�����I���i�Z��ܕS���N�O�j�A�A�O��I���i�O�S���N�O�j�A�B���I���i�ܐ疜�N�O�j�A�C�f�{���I���i�O���Z��ܕS���N�O�j�A�D�I���h�r�X�I���i�l���O�甪�S���N�O�j�ɂ��ꂼ��N�������傪����Ȑ�ł������Ă��܂��B

�@�܂�����ȊO�̔w�̒Ⴂ�s�[�N���A�����K�͂̏����Ȑ�ł�\���Ă��܂��B

�@�������Ă݂�ƁA�����̑�ʐ�ł����������������������ČJ��Ԃ��Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��B

�@�����̂Ȃ��ŁA�n���̗��j��ő�̐�Ŏ����Ƃ����Ă���̂��A�ܐ疜�N�O�̓��I���ɋN��������łł��B

�@���̎��͊C�ɂ��ސ�����̋�\�Z�p�[�Z���g�����ł��A�܂������ށA��ށA�����A�A���Ȃǂ��A���Ȃ�̎킪�łт܂����B |

�}1�@5��4000���N�ԂɋN�������C�m�����̐�ł̗��j

|

�@�����A���̂悤�ȑ�ʐ�ł��ǂ����ċN�������̂ł��傤���B

�@�n���w�҂���w�҂̑����́A�C��̕ϓ��₳�܂��܂Ȋ��ω��A�����̐����������`�I�ȕψفA�ȂǂƂ��������Ƃ��l���Ă��܂������A���͂Ȃ��Ȃ����G�ŁA�{���̌����͂悭�킩���Ă��Ȃ��̂�����ł��B

�@����Ȗ��A���f����a���̏Փ˂������ł͂Ȃ����ƂƂȂ���l�������o�Ă����̂ł��B

�@���݁A�n����ɂ͕S�Z�\�قǂ̏Փ˃N���[�^�[�i覐E�j���m���Ă���A���̒��ɂ͊�̔N���ɂ���āA�N���[�^�[�̂ł����N�オ�킩���Ă�����̂�����������܂��B

�@�����ŁA�N���[�^�[�̔N��Ɛ�Ŏ����̊ւ��ׂ��A�����J�̉Ȋw�҂l�E�q�E�����s�[�m���m�����́A���̂悤�ɂׂ̂܂����B

�@���a��S�L�����[�g�����̑�N���[�^�[������Փ˂͈ꉭ�N�Ɉ����x�A���������K�͂̏����ȏՓ˂͎O�疜�N�Ɉ�炢�̊����ŋN���邾�낤�ƁB

�@�����Ă��̏Փ˂̎���������Ŏ����̎����ɑΉ����Ă���Ƃ����̂ł��B

�@����Ȃ�Ȃ��A�n���ւ̓V�̏Փ˂Ɏ�����������̂ł��傤���B

�@�����s�[�m����̐����͂����ł��B

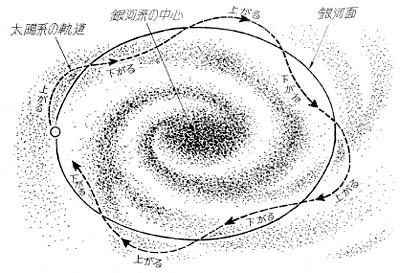

�@�������̑��z�n�́A��͌n�̒��S�̂܂���N�̎����Ō��]���Ă��܂��B

�@���̎����z�n�́A�����[�S�[���E���h�̖ؔn�̂悤�ɋ�͖ʂ��㉺�ɂ��ǂ�Ȃ��瓮���A���ԕ����̂����Ƃ�����قڎO�疜�N���Ƃɒʉ߂��܂��i�}2�j�B

�@���̌��ʁA���z�n���ރI�[���g�_ *

�Ƃ���a���̑��ɏd�͓I�Ȃ�炬���N����A�a���̌Q�ꂪ�n���̋߂��֎����I�ɍ~���Ă���̂��A�Ƃ����킯�ł��B

* �I�[���g�_�@���z�n�̉ʂĂɂ���a�������̑��̂悤�ȗ̈�B

�@�@�I�����_�̓V���w�҂i�E�I�[���g�������������ŁA�������a���̑����͂����������Ă���ƍl�����Ă���B |

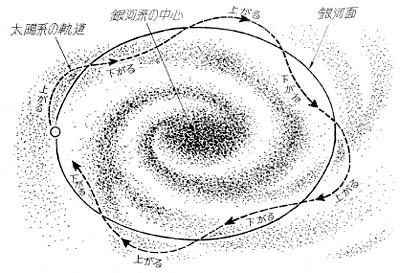

�}2�@��͌n�̒������]���鑾�z�n

|

�@���̍l���A�����̑�ʐ�ł��F���I�ȃT�C�N���ƌ��т��Đ������悤�Ƃ���Ƃ���ȂǁA�Ȃ��Ȃ��ʔ����Ǝv���܂��B

�@�������Ȃǂ́A�n����̐�����ł̌��������ׂďՓ˂̂����ɂ��Ă��܂��̂́A������ƍs���߂��ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B

�@�����̐i���Ƃ���ł̖��Ƃ����̂́A�����P���Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv������ł��B

�@�Ƃ����ꂱ�̑�ԑ�ɂ��āA�����̐l�̊Ԃŋc�_���킫�����邱�Ƃ����҂��������̂ł��B

29 �ΐ���������n���������l���� top

�@����Z�N�����Z���A�A�����J�q��F�����i�m�`�r�`���i�T�j�́A�ΐ��N����覐��猴�n�����̍��ՂƎv������̂������Ƒ�X�I�ɔ��\���āA���E���̐l�X�����ǂ납���܂����B

�@���̔��\�ȗ��A�����̐l�̊S���ΐ��Ɍ������邱�ƂɂȂ����̂ł����A�ΐ������̖��́A�ΐ��Ƃ�����f���ɂ����W������̂ł͂���܂���B

�@����͒n����̐����̋N���̖��A�Ђ��Ă͉F�������̖��ɂ܂Ŋւ���Ă���̂ł��B

�@�ł͂���͋�̓I�ɂǂ��������ƂȂ̂����l���Ă݂܂��傤�B

�@�܂��A��̉ΐ�覐Ƃ́A��̉ΐ��ɏ��f���Ȃǂ��Փ˂������A�ΐ��\�ʂ̊���F���ɂ܂ł͂����Ƃ���A���ꂪ�̂��ɒn���ɗ����Ă������̂ł��B

|

�}1�@�ΐ�覐Β��̒Y�_���z�����q�̑傫���͖�0.05m (�m�`�r�`)

|

�}2�@�ΐ�覐��甭�����ꂽ���n�����̍��ՂƎv������́B

�`���[�u��̌`�ŁA�l�Ԃ̖є���100����1�̑����i�m�`�r�`�j

|

�@�ł͉ΐ����痈�����Ƃ��ǂ����Ă킩�������Ƃ����ƁA���̌���I�ȏ؋��́A����覐ɂƂ����߂��Ă����C�̂̑g�����A�o�C�L���_�T���@�̖��炩�ɂ����ΐ���C�̑g���ƃs�^����v�������Ƃł��B

�@���āA���̐����̍����i�H�j�����������ΐ�覐́A��㔪�l�N�ɓ�ɑ嗤�Ŕ������ꂽ�`�k�g84001�Ƃ����A�d����E��L���O�����̃W���K�C�����覐ł����B

�@���̒�����͂��낢����Y�_���z�� *

��������܂������i�}1�j�A���̂ق��������i������j���F���i�ق������j���Y�����f

* (�o�`�g�j�Ƃ��A���S�z�◰���S�Ȃǂ̏����Ȍ������܂܂�Ă��܂����B

* �Y�_���z���@�J���V�E���ɂƂލz�����A��_���Y�f��n���������̒��ŕ������āA�I�ɂł����z���B

* �����F�����Y�����f�i�o�`�g�j�x���[���i�b6�g6�j�Ȃǂ̖F�����Ƃ���Y�����f���A�̂悤�ɂȂ����Ăł����L�@�������̃O���[�v�̂��ƁB

�@�����́A�n����̃o�N�e���A�ނ�����o�������ƂƂĂ��悭���Ă���̂ł����A�����̂��Ȃ����ł��ł���̂ŁA���ꂾ���ł͐��������݂����؋��Ƃ͂����܂���B

�@�������A�d�q�������ɂ��ώ@�̌��ʁA���ꂼ�������̉��ł͂Ȃ����Ǝv������̂����������̂ł��i�}2�j�B

�@���̔����ȃC�����V�݂����Ȃ��̂́A�n����̑��Â̊���甭�������o�N�e���A�̉��ɂƂĂ��悭���Ă��܂��B

�@�����ʼnȊw�҂����́A���ꂱ���ΐ��̌��n�����̍��Ղł͂Ȃ����ƍl�����̂ł����B

�@���̔����Ɖ��߂��߂����ẮA���܂����낢��ȕ���̉Ȋw�҂̊Ԃŋc�_�������Ă���A�͂����肵�����_���o��ɂ͂܂����Ȃ�̎��Ԃ������肻���ł��B

�@����ɉ������A�ΐ��̊��y�̎����������A���Ē��ڒ��ׂ�K�v������܂��B

�@�Ƃ���ŁA�ΐ��ł͖{���ɐ����������������̂ł��傤���B���݂̉ΐ��͊����đ�C���������A�t�̂̐�������܂���B

�@����Ȋ��ł́A�����̒a���͍l���ɂ������Ƃ͊m���ł��ˁB

�@����ǂ��A��̂̉ΐ��͂��܂Ƃ͂������āA��C�������A�t�̂̐������Ȃ葶�݂������Ƃ��m���ɂȂ��Ă��܂����B

�@�����̔����Ɛ����ɂƂ��āA�t�̂̐��͕K�v�����ׂ��炴����̂ł�����A��̂ɉΐ��Ő��������������Ƃ��Ă��A�������Ăӂ����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ƍl�����܂��B

�@����ɁA�ΐ��Ő����������������ǂ����́A�n����̐����̎n�܂�̖��Ƃ��傫���W���Ă��܂��B

�@����܂ŁA�n���̐����͒n����Ŕ������i�����Ă����ƁA�����̐l���l���Ă��܂����B

�@���V�A�̂`�E�h�E�I�p�[���� *

�̐��ő�\�����悤�ɁA���n�n����Ń��^���̂悤�ȊȒP�ȗL�@�����炽��ς�����j�_���ł��A���ꂪ���n�זE�̂悤�Ȃ��̂ɐi�����Ă������Ƃ����l���ł��B

* �`�E�h�E�I�p�[�����i�ꔪ��l�`��㔪�Z�j�@���V�A�̐����w�ҁB�n����̐����̋N���ɂ��āA���̉Ȋw�I�w����������ƂŗL���B

�@�ł��A���̂悤�Ȃ����݂����n���ゾ���ŋN�������A�ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�����܂�Ȃ������Ȃ̂ł��B

�@�ŋ߂̒T���ŁA�����̊�{�����ł���L�@���́A�F���̂��������ɑ��݂��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B

�@�Y�f���R���h���C�g�Ƃ���覐�A�����������Ȃт�����a���A�ؐ���y���̉q���A���z�n�̂͂Ăɂ�������X�V�̂ȂǂȂǁB

�@�܂��A���z�n�̊O�̂͂邩�����ɂ���₽���K�X���_�ɂ��A�ł��B

�@����Ȃ킯�ŁA�F���̂ǂ����ɒn���Ƃ悭�������������Ȃ�����������A�������a������@��͑傢�ɂ�������������Ȃ��̂ł��B

�@�n�������̋N���̖����A���܂�F���I�Ȏ���ōl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ�����ł��傤�B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |