|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

地球のはなし(その三)

17 地球は何からできているのか top

これまでの話とちょっとおもむきを変えて、ここで地球をつくる物質の話をしてみたいと思います。

みなさんは「私たちの体は何でできているの」と聞かれたら、どんなふうに答えますか。

「それは細胞の集まりです」「たんぱく質や脂肪からできていまーす」「いやいや、体の七十パーセントは水だっていうじゃないか」……。

なるほど、たしかにそうですね。でもそれなら、細胞は何でできているのでしょう。

たんぱく質や水のもとは? つまり、一番大もとの元素は何なのか、ということです。

これと同じことを、私たちの地球についても考えてみましょう。

これまでは主に地球のかたい部分のことを話題にしてきたのですが、地球全体のことを考えるためには、かたい部分をとりまいている水や大気も忘れてはなりませんね。

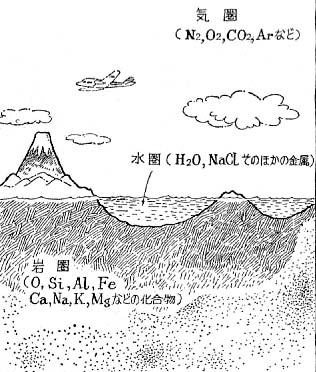

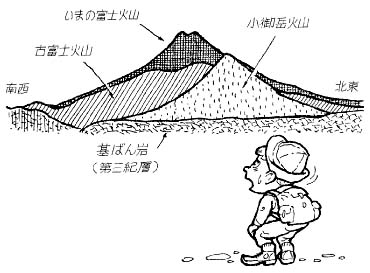

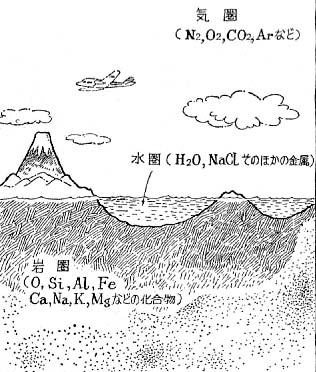

よく地球を三つの層に分けて「地球の三圏(さんけん)」ということがあります。

私たちの体でいえば皮膚(ひふ)にあたる大気の層を「気圏」(きけん)、筋肉にあたる海を主体とした水の層を「水圏」(すいけん)、そして骨にあたるかたい岩石の部分(一般には表層部)を「岩圏」(がんけん)といいます。

これらは、その状態や性質が大きくちがいますが、その原因は、つくっている物質(元素)の組成のちがいにあるのです(図1)。

まず気圏からみてみましょう。

気圏(大気)をつくる元素は、窒素(N2、約七十パーセント)と酸素(O2約二十一パーセント)が主成分で、あと二酸化炭素(CO2)やアルゴン(Ar)などが少量含まれています(雲や雨のもとになる水蒸気ももちろん含まれますが、これは時と場所によって変化します)。

次に水圏はいうまでもなく、水素と酸素の化合物である水(H2O)からなっていますね。

水圏の大部分を占める海水には、塩類(おもに塩化ナトリウム(Nacl)やいろいろな金属も溶けこんでいます。

さて問題は、かたい部分の岩圏をつくる岩石です。

岩石は一般に複雑な組成をもっているのですが、岩石をつくる元素の種類はそんなに多くはないのです。

これまでにわかっているところでは、酸素(O)、珪素(Si)、アルミニウム(Al)、鉄(Fe)、カルシウム(Ca)、ナトリウム(Na)、カリウム(K)、マグネシウム(Mg)の八種類だけで岩石の成分の九十パーセントをこえてしまうのです。 |

図1 地球の三圈

|

しかも、これら八つの元素のうちで一番量の多いのが酸素で、岩圈の質量のほぼ半分を占めています。

もっとも、酸素は岩石では単独の気体としてあるのではなく、他の元素と結びついて化合物の一貝になっているのですが、たとえば珪酸(SiO2)、酸化アルミニウム(Al2O3)、酸化鉄(Fe2O3)といったぐあいにです。

それにしても、岩石の中に酸素がこんなにたくさんあるなんて、ちょっとおどろきですね。

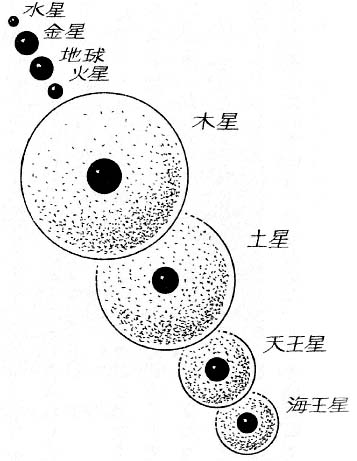

ところで、ここでちょっと目を地球の外に向けてみましょう。これまで見てきた地球の元素組成を、他の惑星と比べてみるのです。

まず、太陽の近くをまわる水星・金星・火星、それに地球のお供の月は地球型惑星とよばれ、化学組成からみると、どれも地球によく似ています。

金星や火星には犬気がありますが、全体からみるとそれは表面をうすくとりまいているにすぎず、主体は岩石質のかたい部分といえます。 |

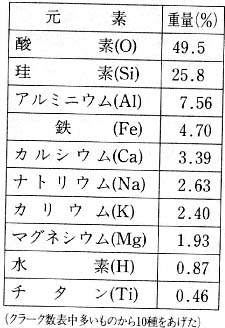

海水面下約16kmまでの岩圏に、水圏と気圏を加えた部分をつくる元素の重量百分率

(おもな元素は地殻に集中している)

表 岩圏・水圏・気圏をつくる元素

(クラーク数表)

|

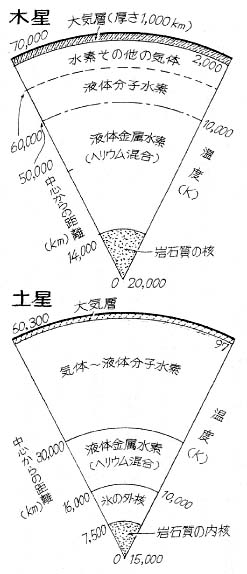

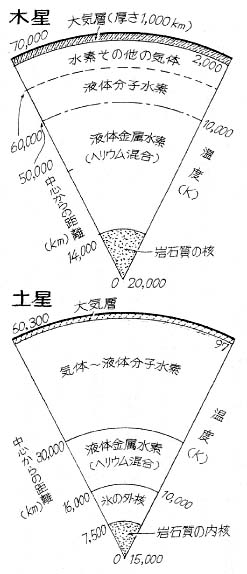

図2 木星と土星の内部構造モデル

|

一方、太陽から遠いところをまわっている木星・土星・天王星・海王星などの水星型惑星は、どれもずっと大きい(最大の木星の直径はなんと地球の十一倍もある)のですが、その組成は地球型惑星と大きく異なっています。

すなわち、これらの惑星の主成分は水素で、水素の分厚い大気の下の深いところには、液体水素の海や氷の層が広がっているのです。

こんなぐあいにほとんどが軽い物質でできているので、図体はでかくてもフワフワの密度の低い天休なのです。

同じ太陽系の惑星の中にも、どうしてこんな違いがあるのでしょう。

その秘密は実は誕生の歴史にかくされているのです。 |

18 ガスと塵の雲から生まれた地球 top

この本のはじめに(「地球はなぜまるいの」で)、地球は太陽をとりまくガスと塵の雲の中で生まれたとのべました。

この時の様子を、もう少しくわしくたどってみることにしましょう。

地球や惑星が生まれる大もとになった場所は、銀河系のあちこちに分布しているガス星雲です。

ガス星雲は塵を含んだガス(主に水素原子)の集まりで、その密度は一立方センチメートルに水素原子が一〜十個くらいという大変希薄な(地球上で私たちが真空とよぶ状態よりもっとうすい)ものです。

こんな希薄なガス星雲でも、何かのきっかけで密度のこい部分ができると、それらは自分自身の重力のはたらきで収縮しはじめます。

収縮がどんどん進むと中心部の温度が上がり、収縮で生じた熱で光る原始星ができます。

そしてこの原始星の中心で水素原子の核融合反応

*

がはじまると、本当に自分で光る恒星が生まれるのです。

* 核融合反応 水素の原子核四個からヘリウムの原子核一個ができる反応。

このときエネルギーが放出される。太陽など恒星が光るのは、星の内部でこの反応が起こっているためである。

私たちの太陽も、このようにして、約四十六億年前にガス星雲の中で、恒星の一つとして誕生したのです。

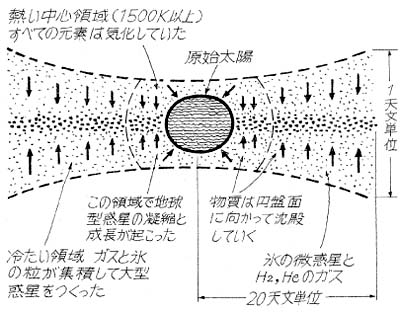

生まれたばかりの原始太陽は、まだまわりに厚いガスと塵の衣(ころも)をまとっていました。

この衣は回転運動によってしだいに平べったい円盤の形になります。

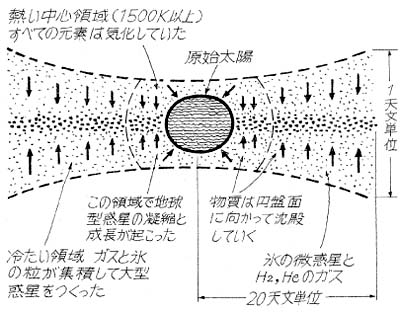

これが原始太陽系星雲の姿です。

原始太陽系星雲の原始太陽に近い領域は、はじめはかなりの高温だったようです。

でもしだいに温度が下がってくると、星雲の中の塵の成分があちこちにかたまりをつくるようになりました。

こうして、惑星の卵ともいうべき直径数キロメートルほどの微惑星がたくさんできてきました(図1)。

生まれたばかりのたくさんの微惑星は、さかんに衝突を繰り返していたはずです。

その中には衝突でこわれてしまうものもあったでしょうが、衝突のスピードがおそい場合にはくっついて、より大きなかたまりができたでしょう。 |

図1 原始太陽系星雲の中で塵が固まっていく様子

|

そしてかたまりが大きくなるほど、重力の作用でますます小さな微惑星を引きつけるようになり、こうして雪だるま式に大きな惑星に成長していったと考えられます。

地球も四十六億年前、たくさんの微惑星が集まってできあがったのです。

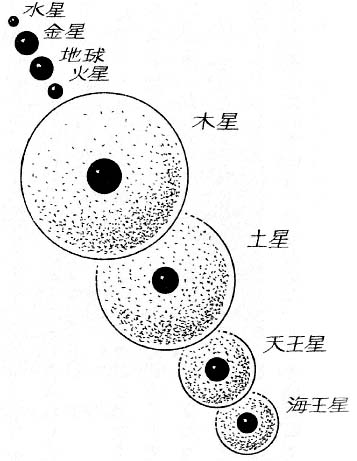

ところで、前節後半でお話ししたように、太陽系の惑星は、太陽に近いところをまわる小型で岩石質の地球型惑星と、太陽から離れた遠いところをまれる大型でガス質の木星型惑星という、二つの大きなグループに分けられます。

このちがいは一体どうしてできたのでしょうか。

いま木星型惑星はガス質だといいましたが、実はもう少し正確にいうと、その中心部には地球の二〜三倍の大きさの岩石質の核(かく、芯=しん)があると考えられているのです。

大型のガス惑星は、このような固体の核をとりまく水素や氷などの分厚い外層部をもっている、といったほうが適切かもしれません(図2)。

このことから、次のようなシナリオが考えられます。

地球型惑星も木星型惑星も、微惑星の集合によって、はじめは岩石質の惑星として誕生したのではないかということです。

ただしそれは原始太陽系星雲のこいガスの中で起こったことですから、原始惑星もこれらのガスを厚い大気としてもっていたことでしょう。

しかしその後、太陽に近い領域では、原始太陽からかき出す強い放射線などによって、地球型惑星のまわりのガスのほとんどは吹きはらわれてなくなってしまいました。

一方、木呈型惑星のある遠方の領域では、ガスの損失はそんなにはげしくは起こりませんでした。

いやそれどころか、大量にあった原始太陽系星雲のガスは、木星型惑星の核の重力にとらえられて、分厚い大気層をつくり出してしまったのです。

木星や土星のような大きな惑星では、とくにそれが著しかったものと思われます。

地球型惑星と木星惑星のちがいは、このようにしてできただろうと現在では考えられているのです。 |

図2 木星型惑星の中心にある岩石質の核と、

地球型惑星の大きさの比較

|

19 地殻の正体をめぐるなぞ top

前に(「地球の中はどうなっているの」で)、地球のかたい部分はゆで卵のような構造をしているといいましたね。

そう、卵の殻にあたる表層部が地殻、自身がマントル、黄身が核というわけでした。

一方、大気や海も含めて、気圏・水圏・岩圏という区分があることもお話ししました(「地球は何からできているのか」で)。

さあ、そうなると、地殻と岩圏け同じではないかという意見が出てきそうですね。

たしかに大体同じといってよいのですが、最近では少しちがった使い方もされているので要注意です。

すなわち、岩圏という場合には、地殻とマントル最上部を合わせた、約百キロメートルの厚さの表層部をさすことも多いのです。

でも言葉の使い方をあれこれ議論するのがこの本の目的ではありませんから、ここでは地殻と岩圏は大体同じような意味だと思っておいてください。

さて、地殻がどんな様子をしているかということは、地震波の伝わり方の観測などからかなりのことがわかっています。

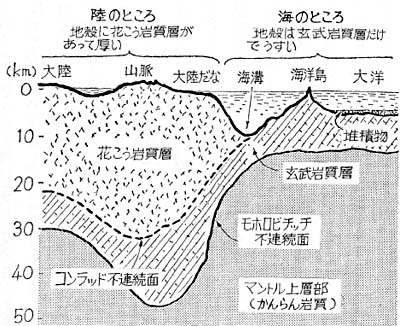

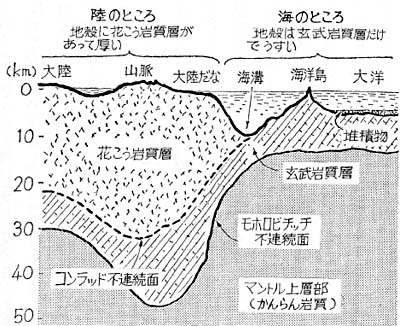

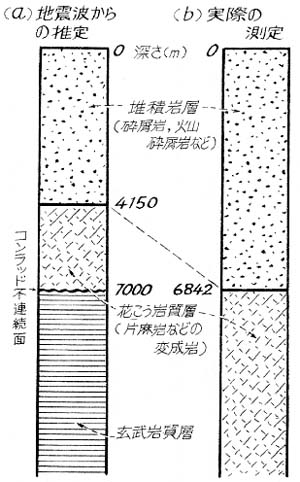

まず図1をみてください。

よく理科の教科書にのっている図です。

地殻の厚さは地球全体でけっして一様ではなく、陸のところで厚く、海のところでうすくなっています。

しかも、陸の地域では二つの層に分かれ、下の部分が密度の高い玄武岩(げんぶがん)質層、上の部分が密度の低い花こう岩質層とされているのが普通です。

このような地殻の構造は一般によく知られていることですが、陸地のところがどこもこの図のようになっているかどうかは、大いに問題があるのです。

花こう岩質層と玄武岩質層という区分は、あくまで地震波の伝わり方(密度の低い岩石ほど地震波の速度がおそくなることなど)をもとになされたもので、実際に穴をほって岩石を調べたわけではないからです。

花こう岩質層と玄武岩質層の実体については、まだわからないことがたくさんあるのです。

こんなわけで、地殻の組成や構造の正しい姿を知るには、やはり直接穴をほって調べるのが一番よい方法だということになります。 |

図1 地殻の構造の概念図

|

ところが、これは言うはやさしいのですが実行するのは大変なことです。

その大変困難な試みを行い、重要な成果をあげてきた国があります。旧ソ連(現ロシア)です。

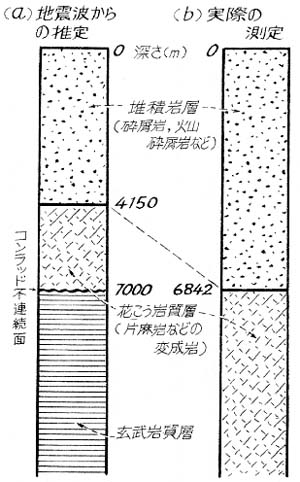

旧ソ連では、一九六〇年代の中ごろから、北緯七十度に近い北極圏にあるコラ半島というところで、二十年以上にわたって超深度ボーリングが続けられてきました。

それはじつに、深さ一万三千メートル(十三キロメートル)をこえたところで現在は休止されていますが、このおかげで、地殻の組成と構造について、とても重要なデータが得られたのです。

このボーリング作業が行われるまでの地震波による探査では、花こう岩質層と玄武岩(げんぶがん)質層の境目(コンラッド不連続面)は、コラ半島付近では深さ七キロメートルあたりにあると推定されてきました。

ところがいざほってみると、玄武岩質層はいつまでたっても現れず、十三キロメートルの深さまでずっと花こう岩質層(実際の岩石は、花こう岩によく似ているけれどもはげしい変成作用をうけた片麻岩という変成岩の一種)のままだったのです(図2)。

境界面と考えられたところは、岩石の変成の度合のちがいによる境目で、これが地震波を反射させたり屈折させたりしていたらしいのです。

こうして、コラ半島での超深度ボーリングの結果は、これまで考えられてきた地殻の性質に、大きな問題をなげかけることになりました。

そればかりではありません。

地殻の下のマントルとの境界(モホロビチッチ不連続面)も、地震波の観測によってきめられた境目ですから、これの実体もどういうものか、という疑問が出てくるのも当然ですね。

コラ半島でのボーリングが大きな刺激になって、いま各地で新しい穴ほりが進められています。

その成果しだいでは、教科書の図も書き改めなければならなくなるでしょう。 |

図2 地震波からの推定(a)とコラ半島のボーリングで明らかになった地殻の岩石(b)との比較

|

20 火山の噴火はどうして起こる top

日本は火山国といわれるくらい、火山がたくさんあります。

その数はざっと二百、そのうち活火山とされているのが約七十です。

世界中では約七百の活火山があるそうですから、日本はせまい国土に地球上の一割の活火山がひしめいているわけです。

大変な密集ぶりですね。

ところでいま“活火山”という言葉を何気なく使いましたが、最初にぜひ注意しておきたいことがあります。

日本では以前から、火山を活動の程度で活火山・休火山・死火山というぐあいに分類してきました。

活火山はいままさに活動中の火山、休火山はいま活動はしていないけれど歴史に噴火の記録が残っている火山、そして死火山は火山であることが地形や地質からわかるものの、歴史上にも噴火の記録がないもの、というわけです。 |

図1 桜島の噴煙

|

しかし、このような分け方にはいろいろと間題があります。

たとえば、一九七九年に長野県と岐阜県にまたがる木曽御岳山(おんたけさん)が突然噴火しました。

この山は歴史に噴火の記録が残っていなかったので死火山とされていたのですが、この噴火で一気に活火山ということになってしまいました。

そもそも火山は(大型のものはとくに)、数万年から数十万年という長い寿命をもっています。

ですから、千年やそこら噴火がなくても、またいつ噴火するかわからないのです。

こんなことから現在では、これからも噴火の可能性のある火山を活火山、もう噴火しそうもない火山を死火山とし、休火山という言葉は使わないことになっています。

日本一の高さをほこる富士山は、一七〇七(宝永四)年の噴火以来もう三百年近くも黙ったままです。

そのためよく休火山といわれたのですが、いまは立派な活火山の仲間です。

さて、はじめにものべたように、日本には活火山がたくさんありますから、私たちは一生の間に噴火を目撃する機会が、一度ならず何回もあるはずです。

近年では一九八六年の伊豆大島、一九九一年から数年間続いた雲仙普賢岳(ふげんだけ)の噴火などがよい例ですね。

こういう噴火を眼(ま)のあたりにすると、「ああ、地球の中ってほんとに熱いんだなあ」といまさらのように感心してしまいます。

そして火口から流れ出す溶岩などを見ると、地球の内部にはこんなものがいっぱいあるんじゃないか、という気になってきます。

さあ、地球の中はマグマだらけなんでしょうか。

前に、地球の内部は半じゅくのゆで珎に似て、黄身にあたる核の外核の部分はどろどろの状態であるといいました。

すると、この外核の溶けた物質がマグマとして地表に噴き出してくると思う人がいるかもしれません。

でもちょっと待った! 早合点はいけません。

外核は分厚いマントルの下、二千九百キロメートルの深さにあるのです。

いくら何でもこんな深いところから核の物質が上がってくるとは考えられません。

実際にマグマが固まってできた岩石(火山岩)を調べてみると、これらの多くはマントルの上部(数十から百キロメートルくらいの深さ)からくるらしいことがわかります。

それならば、なぜ固体のマントルからどろどろのマグマがやってくるのでしょう。

つまり、マグマはどうしてできるのでしょうか。

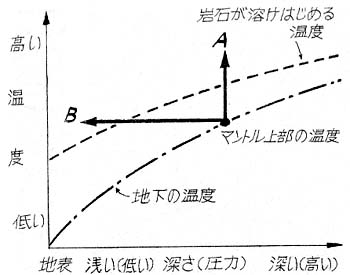

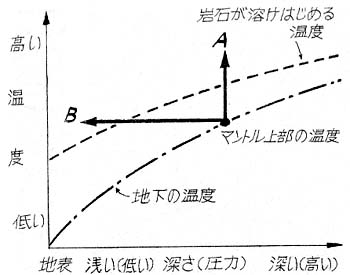

岩石はセッ氏千度くらいの温度になると溶けはじめますが、地下深くでは圧力が高くなるのでそう簡単には溶けません。

でも、何かの原因で急に温度が上がるとか、圧力が下がるようなことがあると岩石は溶けはじめ、マグマが生まれるのです(図2)。

そしていったん溶けると体積が増えて比重が軽くなるので、マグマは浮力によって上昇しはじめます。

浅いところまで上がってくると、マグマの中に含まれていた揮発成分(水など)が気化してガスの圧力が高まり、マグマはついに地上に噴き出してくるのです。

これがすなわち火山の噴火です。

地下のおなかの中のガスが噴火をひき起こすなんて、何だか私たちにも経験がありそうですね。 |

マントル上部で、温度が急に上がる(Aの方向へ移動)か、

圧力が減る(Bの方向へ移動)かすると

岩石は溶けはじめ、マグマができる。

図2 マグマができる条件

|

21 富士山は三階建ての活火山 top

富士山はいわずと知れた日本一高い山で、標高三千七百七十六メートルもあり、しかも日本を代表する火山です。

日本の山のなかで、富士山ほど多くの人に親しまれてきた山はほかにそうないでしょう。

それにしても、どうして富士山はこんなに高くそびえているのでしょうか。

火山にもいろいろなでき方がありますが、ごく一般的にいうと、どの火山もいっぺんに高くなったというわけではなく、溶岩や火山灰などが何べんも噴き出して積もり積もった結果、山の形になったのです。

火山はマグマが地表に噴き出してできると前にいいましたが、そのマグマは地表に現れた時、様々な形に変身します。

そのままどろどろと流れ出せば溶岩(溶岩流)となりますが、ガスが多いときはマグマがくだかれて破片となってしまいます。 |

図1 美しい富士山の姿

|

このような破片を総称して火山砕屑物(さいせきぶつ)といい、その中の粒の細かいものが火山灰です。

火山砕屑物なんて、えらくむずかしい名前に聞こえますね。

そこで最近はテフラ(ギリシャ語で灰を意味する)という言葉もよく使います。

火山の噴火はいつも同じ調子で起こるわけではなく、ある時は溶岩が多がったり、またある時はテフラが多がったりで、長い目でみていくと、溶岩やテフラが交互に層をなして積み重なって高くなっていくのです。

大型の円錐形火山(いわゆる成層火山)のでき方は大体こんなぐあいで、基本的には富士山もその例外ではありません。

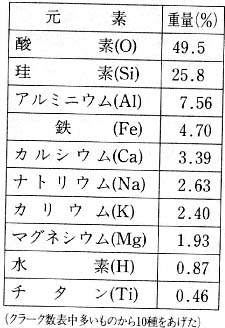

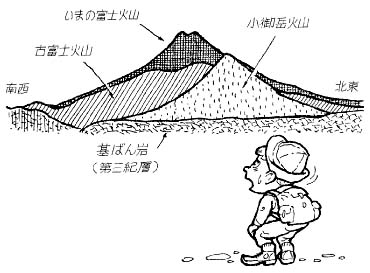

ところがです。富士山をくわしく研究した地質学者たちの努力によって、富士山はそんなに単純なおいたちの山ではないことがわかってきました。

長くすそ野をひいた美しい富士山のおなかの中に、二つの古い火山体(小御岳(こみたけ)火山と古富士火山)がかくれていたのです。

いわば富士山は三階建ての火山だったのです。

これはちょうど、親ガメの上に子ガメが、子ガメの上に孫ガメが乗っているようなものです。

ところが一番上の孫ガメのスカートのすそが広すぎて、子ガメも親ガメもかくれてしまっているというわけです(図2)。

このことから富士山の歴史をたどってみると、次のようなぐあいになるでしょう。

まず数十万年前、駿河湾(するがわん)の北の大きな盆地で小御岳(こみたけ)火山が噴火をはじめました。

富士山のおいたちはここから始まります。 |

図2 富士山のおなかの中をのぞいてみると… |

小御岳火山が二千三百メートルはどの高さに成長したあと長い休みの時代が続きましたが、約八万年前になって、いまの富士山の真下あたりで古富士火山の活動が始まり、それはほぼ三千メートルの高さにまで成長しました。

そしてまたしばらくの休みをおいて、一万年ほど前から新富士火山の活動が起こり、やがて現在のような美しい円錐形の富士山ができ上がったのです。

さて富士山は、おもに玄武岩質の溶岩やテフラからできています。

玄武岩というのは、珪酸(SiO2)が少なくて鉄やマダネシウムが多く、こういう組成のマグマは粘りけが少ないのでよく流れます。

そのため火山活動はおだやかで、大噴火はあまりしないと一般にいわれてきました(教科書などにも普通そう書いてあります)。 しかるに、古富士火山は玄武岩質のマグマでありながら、ものすごい大噴火を何度も繰り返したことがわかっているのです。

その証拠の一つが、関東平野に広く分布している古富士火山の火山灰、いわゆる関東ローム層です。

この大量の火山灰が玄武岩質の火山から噴き出したということは、火山学の常識から考えると異常なことです。

火山の噴火には一般的な規則性があることは否定できませんが、この例からもわかるように、規則通りにはいかない面もあるのです。

ここが自然現象の複雑で面白いところなのですね。

玄武岩質マグマの火山でなぜはげしい噴火をすることがあるのか、この謎にみなさんもぜひ挑戦してみてください。

22 視野を広げて火山を見よう top

火山のお話をもう少し続けます。

今度は、よく知られている火山とはちょっとちがった、ユニークな火山のあれこれです。

普通に火山の噴火というと、多くの人が思い浮かべるのは、真っ赤な溶岩流とか、もくもくまい上がる噴煙といった類のものでしょう。

ところが真っ黒いままでたらたらと流れる溶岩がある、なんていったら、みなさんは目を丸くするのではありませんか。

でもそれが現実にあるのです。ほんとに。

地球上の岩石の大部分は、珪酸塩(けいさんえん)という、珪酸(SiO2)を主成分とした物質からできています。

ですから、これらの岩石のもとになったマグマも、珪酸塩質のマグマです。

珪酸塩が溶ける温度は大体千度前後なので、この物質のマグマが噴き出した時には真っ赤にかがやいています。

ところが、これと全くちがった物質でできたマグマがあるとしたらどうでしょう。

|

図1 オルドイニョ・レンガイ火山の位置

|

図2 カーボナタイトの溶岩流(白尾元理 撮影)

|

アフリカ大陸の東部を南北にのびる大地溝帯(リフトバレイ)に、オルドイニョ・レンガイ火山(標高二千八百九十メートル)というめずらしい火山があります(図1)。

ここでは世界でただ一か所、カーボナタイトのマグマが噴出しているのです。

カーボナタイトは、炭酸カルシウムや炭酸ナトリウムなどの炭酸塩を主成分とする火成岩です。

炭酸塩の岩石というと、一般にはサンゴなどの化石を含んだ石灰岩を思い出しますが、このほうは堆積岩で、カーボナタイトとはちがいます。

私の研究仲間で自然科学の写真家としても知られる白尾元理(もとまろ)さんは、一九九七年一〇月このオルドイニョ・レンガイ火山を訪ね、カーボナタイト溶岩の流れるさまをみごとにカメラにおさめました(図2)。

この溶岩は、熱いとはいっても珪酸塩溶岩に比べるとずっと低温(五百度くらい)なので、流れている時でも赤く光らず、真っ黒いままなのです。

しかも粘りけが少ないのでサラサラと流れます(写真をカラーでお見せできないのが残念です)。

“ところ変われば品変わる”といいますが、めずらしい火山もあったものですね。

このカーボナタイトマグマがどうしてできるのか、その謎はまだ充分にとけていません。

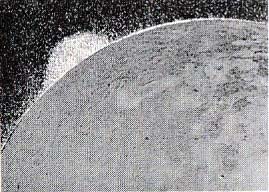

さて次は、もっと遠くへ出かけてみましょう。地球を脱出して木星の衛星イオヘひとっとびです。

イオはその大きさといい密度といい、地球の月とそつくりの天体です。

地球の月も大昔はさかんに火山活動をしていましたが、いまはすっかり冷たくなってしまいました。

ところがふしぎなことに、イオはそうではないのです。

一九七九年に探査機ボイジャー1号が木星に近づいた時、大変なものが発見されました。

イオの表面から立ちのぼる、活火山の巨大な噴煙です。噴煙は一番大きなもので高さ三百キロメートル、そして表面に降り積もった噴出物は、直径子二百キロメートルにも広がっているものがありました(図3)。

ボイジャーのくわしい観測によって、この噴煙や噴出物の正体は、硫黄やその化合物であることがわかりました。 |

図3 木星の衛星イオの噴火

(ボイジャー1号撮影、NASA)

|

硫黄というとその色は黄色だと思う人が多いでしょうが、温度が高くなると赤っぽくなり、五百度をこすと黒くなります。

イオの表面には赤や黒などのさまざまな模様が見られ、これらは硫黄の溶岩の温度のちがいに起因していると考えられています。

さらに新発見はイオだけにとどまりませんでした。

一九八九年にボイジャー一号が海王星に近づいた時、衛星トリトンでまたまた火山活動が発見されたのです。

太陽から遠いトリトンの表面はセッ氏マイナス二百度以下の極寒の世界です。

そんなところで、地下の窒素の氷が液化し、さらにガスとなって噴煙を上げていたのです。なんとも冷たい火山です。

こんな火山が見つかると、“マグマは熱いものだ”という常識を改めなければならなくなってきますね。

いまや私たちは、マグマの概念を宇宙的な視野でとらえ直していく必要にせまられてきました。

top

**************************************** |