|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四

地球のはなし(その二)

9 地球と宇宙をつなぐエレベーター top

人工衛星の話が出たついでに、面白いアイデアを紹介しましょう。

地球の表面すれすれにとぶ人工衛星は、ほぼ八十四分でひとまわりしていました。

実際の多くの人工衛星は高度数百キロメートルくらいのところをまかっていますが、このくらいの高度だと一周するのに約九十分かかります。

そして高度がますほど、人工衛星の周期はしだいに長くなってきます。

そのわけは、高くなるほど(つまり地球の中心から遠ざかるほど)、万有引力の法則によって重力か弱くなるからです。

そこでです。

人工衛星がひとまわりする時間を二十四時間にすれば、それはちょうど地球の自転周期と等しくなるわけですね。

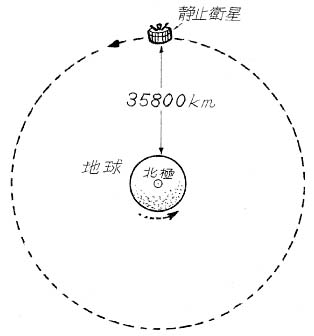

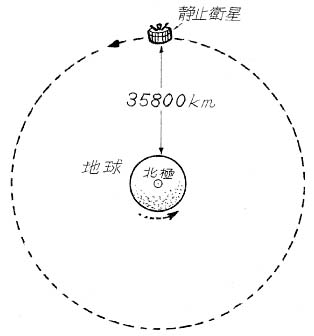

このようにするための高度は、地球の表面から地球半径の五・六倍、すなわち約三万五千八百キロメートルであることが計算によって求められます。

いま赤道の上空三万五千八百キロメートルの高度に、地球の自転の方向に二十四時間の周期でとぶ人工衛星を打ち上げたとすると、その衛星はいつも空の同じところに止まっているように見えるはずです。

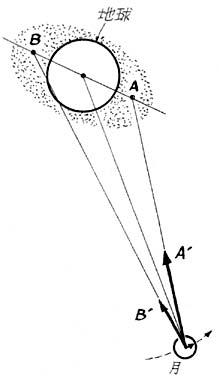

これが「静止衛星」です(図1)。

ただし、静止衛星とはいっても、それは見かけ上止まっているだけのことであって、実際は動いているのですから誤解しないように。

また、地球の正確な自転周期は二十四時間ぴったりでありませんが、そのへんの細かいことは目をつよっておきましょう。

静止衛星は現在ではたくさん打ち上げられていて、けっしてめずらしいものではありませんね。

おなじみの気象衛星「ひまわり」をはじめ、放送衛星、通信衛星などさまざまな役割のものがあります。 |

図1 静止衛星の軌道

|

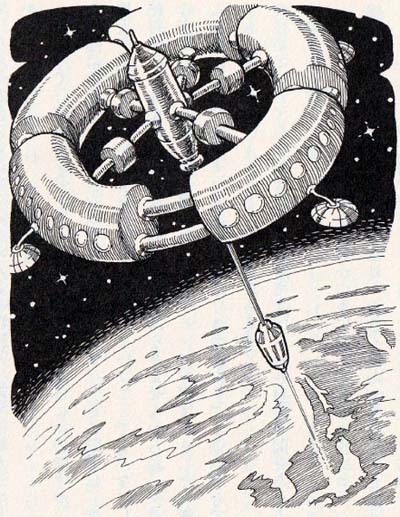

さてこの静止衛星を、将来の宇宙旅行に利用しようという、とてつもないことを考えた人がいます。

いま、赤道上空の静止衛星から真下に向かって、ひもをたらしてみます。

一メートル、二メートル……、いやもっともっと長く、何キロメートルものばしていくと、やがてその先は地面にとどいてしまうでしょう。

地面に対して衛星は静止しているわけですから、ひもがずれたりすることはありません。

それならば、衛星と地上をこのひもで結びつけてしまえばいいじやないか、ということになりますね。

そして、これを伝わって上下できる乗り物をつくれば、簡単に宇宙空間へ出ていくことができるわけです。

これぞ「宇宙エレベーター」です。

この奇抜なアイデアは、一九五九年にロシアのユーリー・アルツクーノフという技術者によって初めて発表されました。

それ以後いろいろな人によって研究され、SFの題材にもなりました。

アーサー・C・クラーク * (あの『2001年宇宙の旅』の作者)の『楽園の泉』(ハヤカワ文庫)などが有名ですので、みなさんもぜひ読んでみてはいかがでしょうか。

* アーサー・C・クラーク(一九一七〜) 現代を代表するイギリスのSF作家で科学者。『2001年宇宙の旅』、『幼年期の終わり』など数多くの名作がある。また、通信衛星などに使われる静止衛星を予言したことでも有名。

ところで、宇宙エレベーターのアイデアはすばらしいのですが、これを実際につくるとなるとなかなか大変です。

一番の問題は、衛星と地上をつなぐひもをどんな材料でつくるかということです。 |

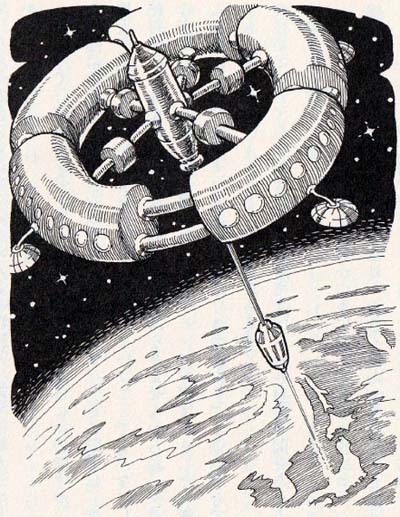

図2 静止軌道上の宇宙ステーションと、

地上を結ぶ宇宙エレベーター(想像図)

|

なにしろ、絶対切れないような丈夫なものでなければなりませんからね。

クラークの作品では、この世で一番かたいダイヤモンドが選ばれました。

細いせんい状にしたダイヤモンドは、引っぱりの力にもすごく強いからです。

でも、何万キロメートルもの長さのひもをダイヤでつくるなんて、いまの技術ではとても無理ですが、やがてすばらしい材料が開発されるかもしれません。

宇宙エレベーターが実現したあかつきには、いまのようにロケットで地球からとび出す宇宙旅行の方法は、大きく変わっていくでしょう。

宇宙エレベーターで人間や機材を静止衛星まで運び、そこを基地として宇宙へ出かけていけば、ロケットを使うよりもずっと楽で能率的です。

それに何よりも、ロケットが出す排気ガスで大気を汚染する心配がありません。

未来の交通手段としての宇宙エレベーターの実現を、楽しみに待つことにしましょう。

10 地球は西洋梨型だった top

地球はまるいこと(No1)、しかし正確にはまん丸ではなくて、赤道の方向に少しふくらんだミカン型だということ(No3)を前にお話ししました。

それでおしまいかと思ったら、今度はまた「地球は西洋梨型とは一体なんだ。おじさんはへんなことをいうな」とみなさんは思うかもしれません。

でもこれ本当のことなんです。まあ、話を聞いてください。

地球の表面には高い山があったり、海にも深いところがあったりして、でこぼこしていますね。

地球全体の形を考えるときには、こういうでこぼこを気にしているとやっかいなので、全体をならした、なめらかな面を考えることにするのです。

そのために、地球全体が海面でおおわれていると仮定してみましょう(何しろ地球表面の七割は海ですから)。

もっとも海面も波が立ったり、潮の満ち引きで動いたりしますから、そういうことのない静止した平均海面を考えます。

また陸地のところは、溝をたくさんほって海水を引き入れ、海面とつながっているということにします。

このようにして、地球の全表面が平均的な海面でおおわれているとしたときの面を「ジオイド」とよびます。

ですから、ジオイドの全体の形が地球の形を表すことになってくるわけですね。

では、ジオイドの形ならば完全になめらかなのでしょうか。

いやいや、どうもそうでもないようなのです。

海面はいつも、重力の方向とは直角な面をつくります。

ですから一見なめらかなように思えますが、重力の大きさや方向がちょっとでもちがっていると、海面は傾いたりへこんだりします。

地球の内部には密度の不均一なところがあちこちにあって、重力の方向や強さは場所によって微妙にちがいます。

このことが原因となって、ジオイド面にもでこぼこが生じてくるのです。

ただし、地形のでこぼこに比べたら、はるかに小さなものですが…。

ところで、地球全体にわたってジオイドの形を正確にきめるのは、大変むずかしいことでした。

というのは、重力の精密な測定を世界中くまなく行うのは、とても苦労の多い仕事だったからです。

しかし、一九五七年に人工衛星が登場して以来、状況はいっきょに変わってきました。

宇宙からの観測によって、地球全体のジオイドの形をきめることが可能になってきたからです。

人工衛星は地球をまわるとき、地球の形や重力の影響をうけて、軌道が少しずつ変化します。

とくに、地球が赤道方向にふくらんでいることによって、衛星の軌道面はしだいに西方へ移動します。

また、地球内部に密度のむらがあると、重力の大きさが場所によってちがってくるので、その影響で衛星の軌道は、打ち上げ当初の軌道からだんだんそれていきます。

そこでこの軌道の変化をくわしく観測すれば、逆に地球のジオイドの形を知ることができるわけですね。

地球全体のジオイド面のでこぼこはこうしてわかってきたのです。

|

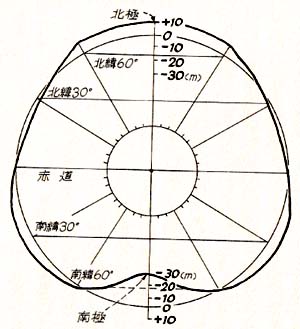

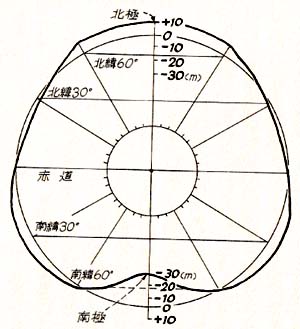

図1 南北(子午線)の方向にそったジオイドの形

|

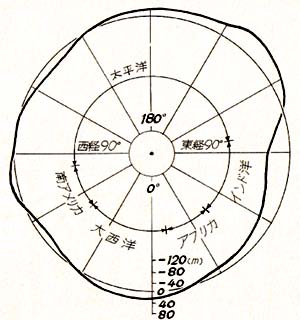

図2 赤道の方向にそった地球のジオイドの形

|

では、それは一体どんな形だったのでしょう。図1からもわかるように、南北断面で見ると、ジオイド面は基準の地球楕円体面(幾何学的な理想面)に対して、北極で十四メートルくらい盛り上がり、南極では二十四メートルほどへこんでいます。

また北半球の中緯度も少しへこんでいますね。

これはまさに西洋梨型です(ちょっと大げさですが)。

一方、赤道断面(図2)では、なにやらおかしな不規則形にみえ、こちらはジャガイモ型といったらいいでしょうか。

地球が西洋梨型だといったことの意味がわかりましたか。

ただし、このジオイドのでこぼこも、山や海底などの地形にくらべたらはるかに小さなものですから、宇宙から地球を見たとき、「あっ、西洋梨が浮かんでいる!」なんてことにはなりません。

ちょっと残念でしたね。

11 のびる一日、遠ざかる月 top

地球には月というお供がいます。地球のことを考える上で、お月さまの存在をどうしても見逃すことはできません。

そこでちょっと、月と地球の関わりについて考えてみましょう。

よく知られているように、地球の海には潮の満ち引き(潮汐現象)が起こります。

この現象は、月と太陽の潮汐力 *

が、地球の海水を引っぱることによって起こるのですが、実際には太陽の潮汐力は月の潮汐力の半分ていどしかないので、話を簡単にするために、月の潮汐力だけを考えてみることにします(少し乱暴ですが、かんべんしてください)。

* 潮汐力 海水に作用して潮汐現象を起こす力のこと。起潮力ともいう。この力は月や太陽の引力によって生ずるが、引力そのものではないので注意。

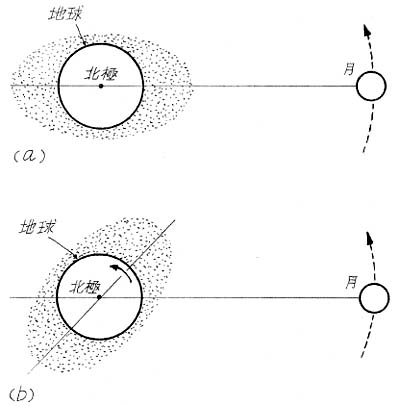

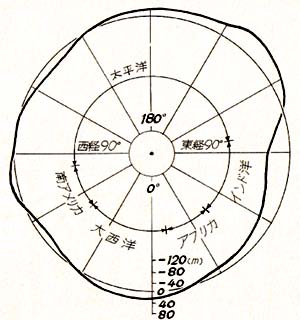

いま、地球が自転していないとすれば、海水のふくらみはいつも月の方向にあって、図1a のようになっているはずです。

しかし実際の地球は月の公転運動よりも速く自転していますから、海水は地球の自転に引きずられて、図1b のようになっていくでしょう。

海水が引きずられるのは、海水と海底の間に摩擦がはたらくためですが、この時摩擦力は地球の自転方向とは逆向きに作用します。

この摩擦力が地球の自転にブレーキをかけ、自転速度はしだいに遅くなっていくことになるのです。

このようなはたらきを、少しむずかしいことばで「潮汐摩擦」(ちょうせきまさつ)といいます。

潮汐摩擦で地球の自転が遅くなっていけば、一日の長さはのびていくことになりますね。

その割合は十万年につき一秒というわずかな値なので、私たちが生きている間は全く問題にならないといってよいでしょう。 |

図1 地球の自転によって引きずられる海水

|

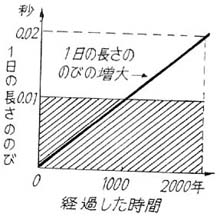

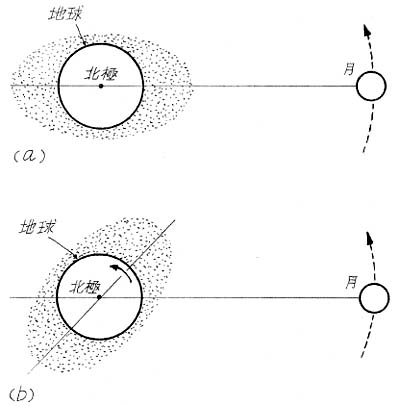

でも、少し長い目でみていくと、けっしてばかにはできないのです。その影響は時刻のずれにはっきりと表れてきます。

十万年では長すぎると思ったら、二千年後を考えてみましょう。

二千年後には一日の長さは○・○二秒のびているはずです。

のびの割合が一様だとすると、一日の長さは平均して二千年間毎日○・○一秒長くなっていることに相当します(図2)。

つまり、○・○一秒ののびが二千年間積もり積もっていけば、

○・○一秒×二千年(約七十三万日)=七千三百秒=約二時間、

となるわけで、二千年後に一日の時刻は二時間も遅れてしまうのです。

これは、将来の天文現象を予測するとき考えなければならない問題になるでしょう。 |

2000年の間に、1日の長さののびが0から0.02杪まで一様にふえつづけたとすれぱ、それを平均して、2000年の間ずっと0.01秒のびていたと考えればよい。

(堀源一郎「太陽系」岩波書店、

1976の記述にもとづく)

図2 2千年間における1日の長さののび

|

Aが引っぱる力A'のほうが強いので、

月は公転方向に加速される。

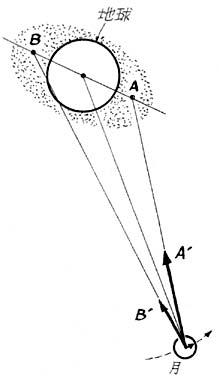

図3 海水が月を引つぱる力

|

さて、話をもとにもどします。

月が海水を引っぱる結果、潮汐摩擦が起こるといいましたね。

この時月が海水を引っぱるのと同じに、力の作用・反作用の法則で、海水も月を引っぱっています。

そのため図3のように、海水か月を引っぱる力はB点よりもA点のほうが強くなり(A'がB'よりも大きい)、これが月を公転方向に加速させる力を生み出します。 |

その結果、月の公転軌道は外側へ広がるようにずれ、月は地球から遠ざかっていくことになるのです。

その割合は一年に約三センチメートルです。

このようにして、地球の自転速度はしだいに遅くなり、それに対応して月は地球から遠ざかっていきます。

さあ、この関係はいつまで続くのでしょう。

はるか未来の話ですが、約四十億年後、地球の自転周期と月の公転周期はともに四十日となってつり合いに達し、この時、月は地球から約五十万キロメートルの距離に遠のいて落ちつくはずです(現在の地球と月の距離は平均約三十八万キロメートル)。

こうなると、地球と月はいつも同じ面を向けあったままです。

つまり、月が静止衛星になってしまうわけですね(現在、冥王星(めいおうせい)とその衛星ガロンがまさにこの関係にあります)。

それならば、地球と月をつなぐ宇宙エレベーターだって、実現できそうではありませんか。

エレベーターに乗って月旅行なんて、未来の人類の大きな楽しみになりそうですね(ただし、四十億年後、人類がまだ生き残っていればの話ですが)。

12 大昔の一日はもっと短かった top

地球の自転の遅れに関係したことを、もう少しお話ししましょう。

地球の自転周期が十万年に一秒の割合でのびていくとなると、それを昔にさかのぼってたどってみたら、どうなるだろうとみなさんは思うかもしれませんね。

自転周期ののびが昔から同じような割合で続いてきたのなら、昔にいくほど地球の自転はいまよりも速かったにちがいありません。

さあ、その証拠はあるのでしょうか。

あります、あります。じつはその証拠が、意外なところから見つかってきたのです。

それは、地質学や古生物学上の記録に残っているのです。

一番よく知られているのが、化石の貝殻やサンゴの成長線です。

二枚貝の殻やサンゴには縞模様がたくさん見られますが、これらは貝やサンゴが成長するたびに、殻(から)に石灰分をつけ足していったあとで、いわば木の年輪に相当するものです。

ところが、この縞模様の中をさらにくわしく調べてみると、一日の成長を示す日輪も存在することがわかってきました。

サンゴは昼間の太陽光線が降りそそいでいる間に活動し、骨格を成長させます。

また干潟(ひがた)にすむ貝などは、満潮(まんちょう)になって水をかぶったとき成長するといわれます。 |

|

このようなリズムのくり返しで、一日ごとの縞模様ができていくのです。

そこでこの縞模様を解読すれば、一年の日数や一日の長さがわかってくるというわけです。

現生の貝やサンゴの縞模様は、明らかに一年の日数がほぼ三百六十五日、一日の長さが二十四時間であることを示しています。

しかし古い化石はそうではありません。古生代の中頃(三億年〜四億年前)のサンゴや貝の化石の研究からは、一年の日数が約四百日、一日の長さは二十二時間ぐらいだったことがわかりました。

化石だけでなく、地層をつくる堆積岩(たいせきがん)の研究からも、大昔の一年の日数が椎定されています。

オーストラリアの先カンブリア時代 *

の終わりころ(約六億年前)にできた地層の中に、きれいな縞模様をもった砂岩があります。

* 先カンブリア時代 地球の創成期(四十六億年前)から古生代の始まり(約六億年前)までの長い地質時代をいう。

古生代以後に生物が爆発的進化をする前の準備段階の時代ともいえる。

一枚ごとの薄い層は規則的な潮の満ち引きによってできたものと考えられ、これをくわしく解読した研究者は、六億年前の一年の日数が約四百日だったとのべています。

化石や地層の研究からの推定は、まだこのほかにもありますが、結論がかなりくいちがっているものも多いのが現状です。

古い記録ほど正確な値を読みとるのはむずかしく、これからのくわしい研究を待つほかないでしょう。

一方、大昔の地球の自転周期については、天文学者や地球物理学者による理論的な研究もあります。

それによると、一日の長さは二億年前では二十三時間、五億年前では二十一時間くらいになるそうです。

以上のことをまとめてみると、ごく大ざっぱにいって、数億年前には地球の自転はいまよりも二時間前後速かったことは確かなようです。

さて、地球の自転の遅れとともに、月も地球から遠ざかっていると前にいいましたね。

これを逆にたどれば、月は昔ほど地球に近かったことになります。

さあ、月はいつごろ、どれくらい近いところにあったのでしょう。

ある人の計算によると、四十億年前の月は、現在の地球と月の距離(約三十八万キロメートル)の十分の一くらいのところにあったといいます。

これが本当だとすると、月の潮汐(ちょうせき)力はものすごく強いものとなり、潮の満ち引きによる海面の変化は数百メートルの高さに達したことになってしまいます。

こんなすごい潮の満ち引きが起こった干潟は、どんな様子だったでしょう。

それを示すような記録が、古い地層に残っているでしょうか。

まだこれから調べなければならないことが、たくさんありますね。 |

図 近かった大昔の月(岩崎―彰 画)

|

13 地球に月があることの幸せ top

地球が月という衛星をお供につれているのは、考えてみればふしぎなことです。

地球だけでなく、太陽系の多くの惑星(水星と金星は除く)は、衛星をしたがえています。

特に木星や土星などの巨大惑星には十数個の衛星があって、さながら太陽系のミニチュア版のようです。

これらの惑星の衛星には、共通した一つの特徴があります。

それは、中心の惑星の大きさに対して、衛星の大きさの比率がうんと小さいことです。木星の四大衛星の中には地球の月よりも大きなものがありますが、木星の大きさに比べたら、小さな豆粒みたいなものです。

これらに比べて地球の月はどうでしょう。

直径が地球の四分の一もあり、地球の大きさに対する比率は異常に大きいのです。

そのため、月は衛星ではあるけれども、惑星に準ずる天体だとみることもでき(実際に水星よりも少し小さい程度)、地球と月は二重惑星だとみる人も多いのです。

こんなわけですから、月がどうしてそこにあるのか、ということも大きな問題です。

たぶん、他の惑星の衛星とはちがったでき方で生まれたのでしょうが、くわしいことはまだよくわかっていません。

まあ、それはともかくとして、月かおるために、私たちは日食というすばらしい現象にめぐりあうことができるのです。

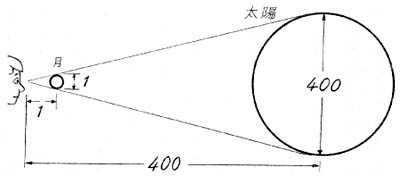

じつは、地球から見る月と太陽のみかけの大きさはほとんど同じで、角度にしてほぼ三十分(一度の半分)ほどです。

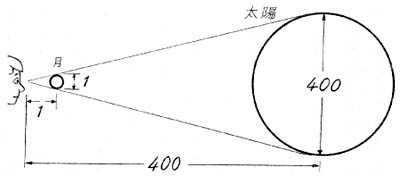

太陽の直径は月の直径の約四百倍、また地球と太陽の距離は月と地球の距離の約四百倍。

ですから月と太陽のみかけの大きさはばぼ同じになるのです(図1)。

何だかあまりにもできすぎた話ですね。

でもこの自然の偶然性のために、太陽か月にすっぽりかくれる現象が起こることになるわけです。 |

太陽の直径は月の直径の約400倍、太陽までの距離

は月までの距離の約400倍、したがって太陽と月の

みかけの大きさはほとんど等しくなる。

図1 月と太陽のみかけの大きさがほとんど同じになる理由

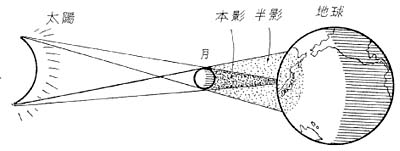

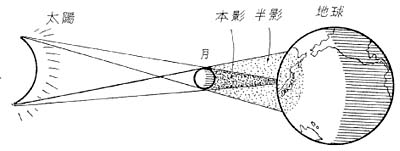

月の影には本影と半影がある。

半影の中で日食をみると部分食としてみえる。

図2 日食の起こり方(1)

|

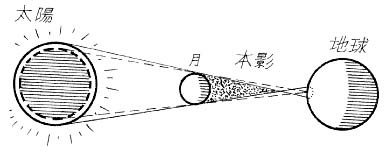

日食(にっしょく)は、地球と太陽の間に月がきたときに起こります。

これはちょうど新月のときですが、それなら新月のとき必ず日食が起こるかというと、そうはいきません。

月の軌道は地球の軌道に対して少し(五度くらい)傾いているので、両者の軌道面が交差するところに月がこないと、日食は起こらないのです。

こういう機会は一年に二回くらいです。

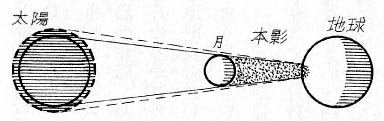

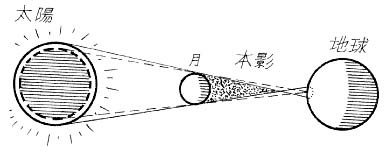

次に、いろいろな条件がそろったとしても、日食はいつも同じように見えるのではなく、皆既食や金環食などのちがいがありますね。どうしてでしょう。

じつは、地球も月もその軌道は正しい円ではなく楕円なので、地球と太陽の距離、地球と月の距離は時間とともに変化し、それにつれて太陽と月のみかけの大きさも少し変わってくるのです。

月が地球に近く太陽が地球から遠いとき、月と太陽が一直線に並べば、月のみかけの大きさのほうが大きいので太陽は月にすっぽりかくれ、皆既食(かいきしょく)となります。

一方、月が遠く太陽が近いときは、太陽のみかけの大きさの方が大きくなって、月は太陽を完全にかくしきれず、金環食(きんかんしょく)となるのです。

また部分食というのもありますが、これは、日食の中心線から少しはずれた場所などで見られる現象です。

ところで、前に(No11)お話ししたことを思い出してください。 月は一年に三センチメートルずつ地球から遠ざかっています。

そこで、はるか未来の地球にとんでみましょう。月が遠のいていくほど、地球からの月のみかけの大きさは小さくなっていくはずですね。

何万年もたったら、月が太陽をすっぽりかくすことはできなくなってしようでしょう。 |

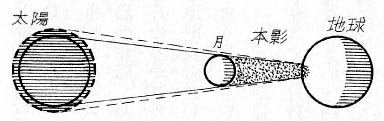

月のみかけの大きさ(点線のりんかく)が、太陽のみ

かけの大きさ(実線のりんかく)よりも大きいときは、

本影が地球にとどき、皆既食となる。

月のみかけの大きさ(点線のりんかく)が、太陽のみ

かけの大きさ(実線のりんかく)よりも小さいときは、

本影が地球にとどかず、金環食となる。

図3 日食の起こり方(2)

この図では月の半影は省略してある。

|

つまり皆既食(かいきしょく)は起こらず、未来の人たちには金環食(きんかんしょく)しか見えないことになるわけです。

あのすばらしいコロナも、金環食では見ることができません。

私たちは今、何と幸せな時代に生きているのでしょう。自然界の偶然性に感謝したい気持ですね。

14 地球は巨大な磁石だ top

みなさんは、遠足や山登りのときなどに、磁石(磁気コンパス)を使って方向を調べることがあるでしょう。

磁石はいつも南北の方向をさし示してくれるので、身のまわりに方向を知る目印がないときには、大変役立ちます。

いつも何気なく使っている磁石ですが、これがまた、地球の性質を知る大事な手がかりをあたえてくれるのです。

磁石というものが人類に知られるようになった歴史は古く、中国ではすでに紀元前から、磁石が鉄を引きつけることや、南北をさす性質をもっていることが知られていたそうです。

文明が発達して人々の交流がさかんになると、磁石は方向を知るための道具として広く使われはじめました。

とくに海を航海する船乗りたちにとっては、なくてはならないものとなっていきました。

ところで、磁石の針はどうして南北をさすのでしょう。

棒のような細長い磁石は、その両はしにN極とS極という、二つの極をもっています。

いまこの棒磁石を糸でつるしたとき、北をさす側をN極、南をさす側をS極とよびます。

さて、二つの棒磁石を糸でつるして近づけてみると、N極とN極、またはS極とS極どうしははね返り、N極とS極はよく引きあってくっつきます。

このことはもうよく知っていますね。こうしたことから考えると、棒磁石や磁針がいつも南北をさすのは、地球自身が大きな磁石だとすれば都合がよい、ということになるでしょう。

まさにしかり。地球の北極にS極、南極にN極があれば、磁石の針のN極は北に、S極は南に引っぱられ、針は全体として南北をさすことになるわけですね。

こうして、地球自身が一つの大きな磁石であることは、現在ではだれもがみとめる事実となってきました。

ところが、磁石の利用がさかんになると、困った問題が明るみに出てきたのです。

じつは、磁石の針はいつも正しく南北をさすとは限らないのです。

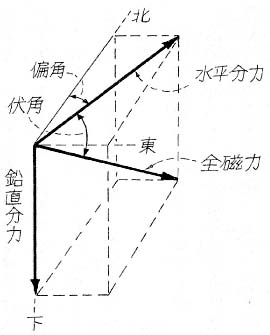

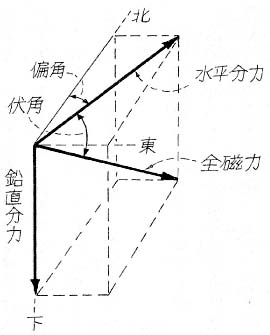

たとえば日本などでは磁石の針は少し西にふれ、平均して六度くらい真北から西にかたよっています。このようなかたよりを「偏角」(へんかく)といいますが、この事実は、一四九二年にアメリカ犬陸に到達したコロンブスが、すでに気付いていました。

もう一つの問題。磁石の針は地球上のばとんどの場所で水平にならないのです。

北半球ではいつも北下がり(N極が下に傾く)、南半球では南下がりになってしまいます。

東京付近ではN極側か水平面から四十九度も下がるのです。この傾きを「伏角」といいます(図1)。

さあ、こういうと「だって、コンパスの針はいつも水平じゃないか」とみなさん反論するでしょう。確かにそうですね。

でもこれにはしかけがあり、いつも伏角の度合を考えに入れて、針のS極側を重くしてあるのです。

ですから、日本で使われているコンパスを南半球のオーストラリアなどへ持っていってもだめですよ。 |

図1 地磁気の偏角と伏角

|

ただでさえS極側を重くしてある針は、ますます傾いて文字盤につかえてしまうでしょう。ちょっと不便ですね。

伏角は赤道あたりではゼロですが、緯度が高いほど大きくなり、やがて極地に近いところで磁針は垂直に立ってしまいます。

|

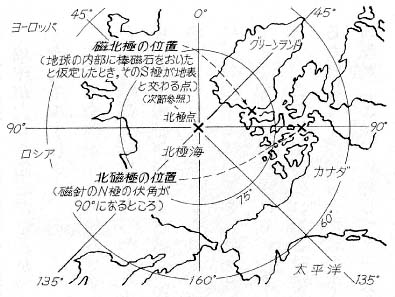

図2 北磁極と磁北極の位置

|

図3 南磁極と磁南極の位置

|

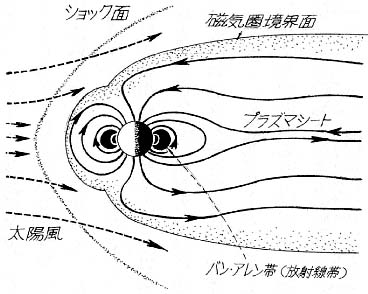

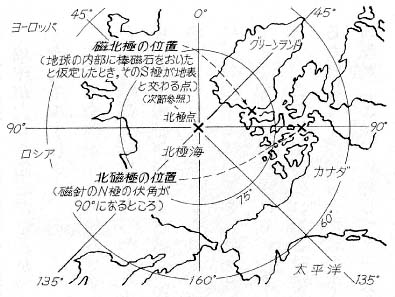

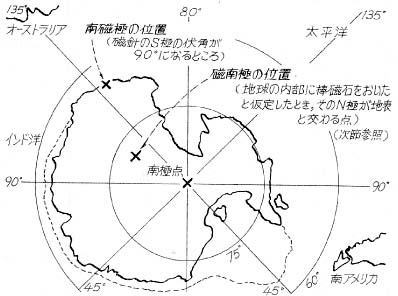

この伏角が九十度になるところを磁極とよび、北半球の磁極を「北磁極」、南半球の磁極を「南磁極」といいます。

二つの磁極は地理上の北極点、南極点とは緯度にして十度くらいずれています(図2、3)。

磁石の針が正しく南北をささないのは、このような磁極のずれなどに原因があるのですね。

これで、地球が大きな磁石だということがわかったでしょう。でも、どうして地球自身が磁石になっているのか、これはむずかしい問題です。

現在のところ、地球の核の溶けた部分で電気が流れるようなはたらき(発電作用)が起こり、地球全休が巨大な電磁石になっている、という考えが有力ですが、謎はまだ充分にとかれてはいません。

15 生命をまもる地球磁気圈 top

地球が大きな磁石だとわかったついでに、もう少し地球の磁気について考えてみましょう。

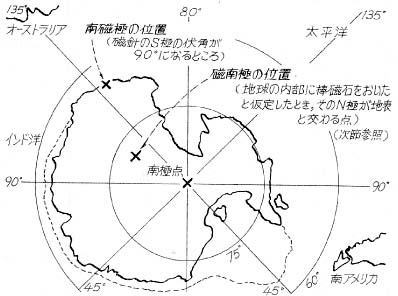

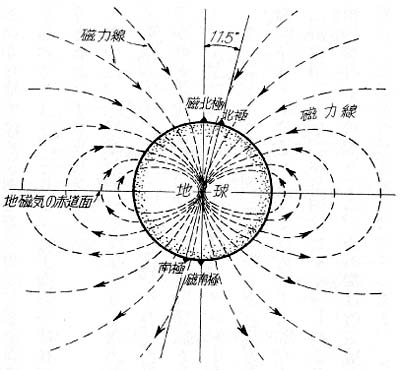

地球は全休が一つの磁石ですから、そのまわりは磁力線でとりかこまれ、地球磁気の広がり、つまり磁場を形づくっています(図1)。

この磁場は、棒磁石がつくる磁場(これを少しむずかしい言葉で「双極子磁場」といいます)とよく似ています。

一般に、球形の磁石がつくる磁場は、球の中に棒磁石を入れたときの磁場と同じになるからです。

そこで、地球の中にも、一本の棒磁石が入っていると仮定してみましょう。

この棒磁石のつくる磁場が、実際の地球磁場とよく合うようにするためには、棒磁石を地球の中心から数百キロメートルずらし、しかも自転軸(地軸)に対して十一度余り傾けなければなりません。

このようにした時、棒磁石ののびの方向が地表面にぷつかる点を「磁北極(地磁気の北極)」「磁南極(地磁気の南極)」といいます(No14の図2、3を参照)。

この磁北極、磁南極とも、当然のことながら地理上の北極点、南極点とはずれています。

また、北磁極、南磁極ともちがいますから、注意してください。 |

図1 地球磁場の様子

|

何だかややこしくて、頭がこんがらかってしまいそうですが、これは定義のちがいの問題ですから悪しからず。

以上のような具合にして、地球のまわりには、棒磁石がつくるのと同じような磁場が広がっています。

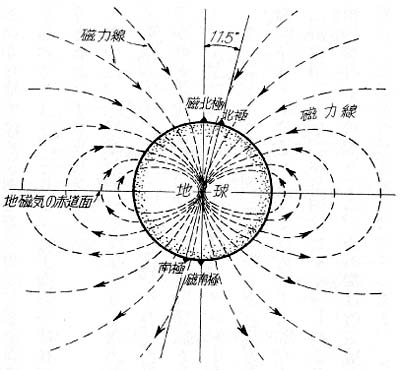

この広がりを「地球磁気圏」ともいうのですが、地球磁気圏は宇宙空間に向かって、どこまでも広がっているというわけではありません。

では、どんな形で、どれくらいの大きさがあるのでしょう。

それは、人工衛星や探査機の観測で、しだいにはっきりとわかってきました。

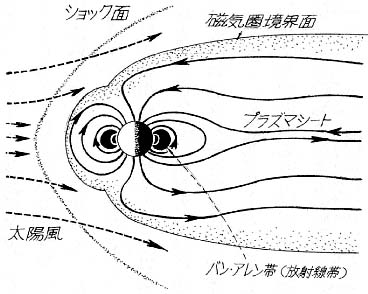

実は、地球磁気圏の形や広がりを決めているのは、太陽からやってくる風(太陽風)なのです。

太陽からは高温のイオンや電子などの微粒子がたえず流れ出し、宇宙空間に太陽風として吹きつけています。

そのスピードは地球の近くで秒速数百キロメートルにも達します。

この風が地球磁気圏にぶつかると、地球磁場の圧力にさまたげられて微粒子はある高さから下には入ってこれなくなります。

太陽に面した側(昼の側)では、磁気圏はまるく押しつぶされた形になり、一方太陽の影の部分(夜の側)では、磁気圏は吹き流しのように細くのびて、長い長いしっぽをつくり出すのです(図2)。

その長さは地球半径の三千倍以上にもなります。

地球に長いしっぽがあるなんて(もちろん目には見えませんが)、ちょっと意外でしたね。 |

図2 地球磁気圏の形

|

ところで、太陽風の微粒子(びりゅうし)の流れは磁気圏で押し止められるといいましたが、磁気圏の中にも、いろいろな原因でできた微粒子が存在しています。

とくに地球半径の二倍くらいのところと三〜四倍の高度のところには、高いエネルギーをもっか粒子が密集している部分があり、二重のドーナツ状に地球をとりまいているのです。

このことは、一九五八年に打ち上げられたアメリカ初の人工衛星エクスプロラー一号など、いくつかの人工衛星の観測でわかりました。

この時、観測と発見の中心的な役割をはたしたのが、アメリカのJ・A・バン・アレン槫士たちのグループだったため、よく「バン・アレン帯」という言葉が使われます。

しかし、バン・アレンさんが一人で見つけたわけでもないので、一般には「放射線帯(または放射能帯)」とよばれます。

放射線帯をつくる粒子は、太陽風からのものとは限らず、宇宙のかなたからやってくる宇宙線が地球の上層大気をたたいた時にできる、エネルギーの高い粒子だ、という考えもあります。

とにかく、放射線帯ができているために、私たちは宇宙をとびかう数々の有害な放射線から守られているわけです。

地球が天然の磁石になっているのは、本当にありがたいことですね。

16 ひっくり返った地磁気の向き top

磁石の針のN極が北をさし、S極が南をさすのはもう当たり前のことだと、私たちは思っています。

でも、もしあなたが七十八万年前よりの世界にタイムスリップしたらどうでしょう。

S極が北をさすのを見て、目を白黒させるにちがいありません。

七十八万年以前、地球の磁場の向きは現在とはまったく反対になっていたのです。

「そんなことってありうるの?」と思うでしょう。まあ聞いてください。

まず、ちょっとした実験です。磁石に釘(くぎ)を吸いつけたまま、ガスバーナーであぶってみます。

だんだん熱くなってくると、あらふしぎ、釘はポトリポトリと落ちてしまいました。

磁石は、ほぼセッ氏五百度以上の温度になると、磁性を失ってしまうからです。

この、磁気がなくなる限界の温度を「キュリー点」といいます。

あのラジウムの発見で有名なキュリー夫人の夫、ピエール・キュリー

*

がこのことを調べたので、彼の名にちなんでいるのです。

* ピエール・キュリー(一八五九〜一九〇六) マリー・キュリーの夫。

ラジウムの発見で夫人とともにノーベル物理学賞を受賞。物質の磁性に関する研究でも知られる。

そこで、今度はこれと逆のことを考えてみましょう。

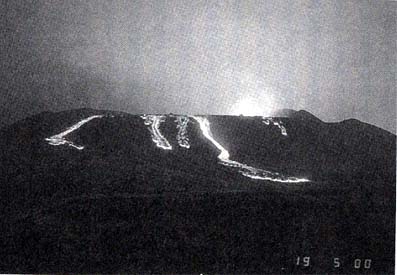

火山の噴火で流れ出すドロドロの溶岩は、はじめはセッ氏千度もの高温ですから、もちろん磁性はありません。

ところが、しだいに冷えてキュリー点以下の温度になると、磁性を帯びてきます。

溶岩に含まれている磁鉄鉱という鉱物が、その時の地球磁場の方向に磁気を帯びる(帯磁する)のです。

このようにして、岩石(とくに火山岩)は、それができたときの地球磁場を記憶しています。いわば地磁気の化石です。

私たちの目にふれる岩石には、いろいろな時代にできたものがあるはずですね。

そこで、古い時代の岩石の磁気の方向を調べてみると、いまの地球磁場の向きとちがったものがあるかもしれません。

こういうことをさぐって、昔の地球磁場を復元する学問を「古地磁気学」といいますが、この分野が近年たいそう発展してきました。

そのおかげで、おどろくべきことが明らかになってきたのです。

第二次世界大戦後、世界各国で古地磁気学の研究がさかんになってくると、奇妙な岩石がたくさん見つかるようになりました。

岩石中の磁気の方向が、いまの地球磁場とまったく逆の(逆帯磁している)ものが各地にあるのです。

それはとくに、地質時代の第四紀(百七十万年前から現在まで)の初めころの岩石に多いらしいこともわかりました。

もし、逆帯磁した岩石がごく一部の場所だけで見つかるのだったら、何かそこだけの異常現象ということにもなりますが、多くの場所の同じ時代の岩石に見つかるとなると、地球全体で何ごとかが起こったと考えないわけにはいきません。

一番理にかなっているのは、地球磁場がそっくり逆転していたと考えることです。

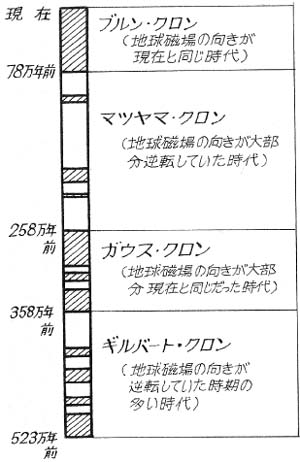

その後のくわしい研究でこの考えは確かなものとなり、逆転の時期はいまから約七十八万年前であったこともはっきりしました。

ここでぜひふれておきたいことがあります。

岩石の逆帯磁の現象は、日本の松山基範 * (もとのり)博士が、いまから七十年も前に世界に先がけて発見し、地球磁場は第四紀初めに逆転していたかもしれないと予言していたことです。

* 松山基範(一八八四〜一九五八) 京都帝国大学の地球物理学者。

岩石磁気の研究から、地質時代に地球磁場の逆転が起こったことを明らかにした。

|

図1 1986年の伊豆大島噴火で流れくだる溶岩流(白尾元理 撮影)

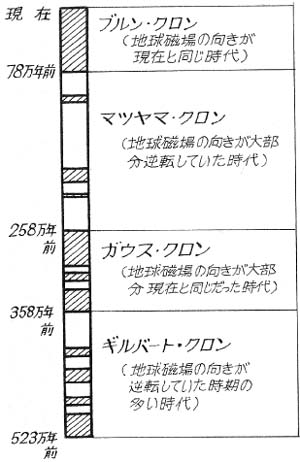

こうした日本の科学者の独創的な仕事が、その後の学問の発展の大きな基礎になっていることを、忘れてはなりません。 地球磁場の逆転は、今日では数子万年の昔にまでさかのぼって調べられ、何十回も逆転を繰り返したことが明らかになっています(図2)。

でも、逆転の原因は何かということになると、どうもまだよくわからないのです。

地球磁場を生みだすとされる、地球内部の溶けた核に、何か異常なことが起こったのかもしれません。 |

図2 地球磁場の逆転の歴史

|

ある学者は、逆転に周期性があり、それが気候変動の周期性と関係があるらしい、ともいっています。

地球磁場の逆転の歴史には、まだまだ、地球の奥深い謎が秘められているようです。

top

****************************************

|