|

****************************************

Home 伝道につくした人々 高山右近 天草四郎 日本の神仏

|

悲劇の少年 天草四郎

(『天草四郎』筑波常治著、坂本玄絵 「筑波常治伝記物語全集」第20巻 国土社 1971年刊)

|

|

グラビア

(『天草時貞』岡田章雄著 人物叢書51 吉川弘文堂 1960年刊より)

|

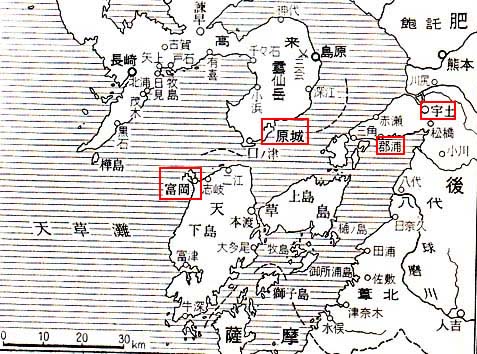

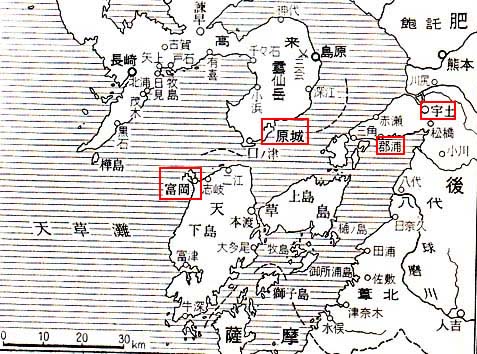

天草四郎の活躍した舞台

1 宇土:四郎の出身地

2 富岡:天草の悪代官の城のある場所

3 原城:四郎の軍勢が籠城したところ

4 郡浦:首謀者の四郎の義兄の渡辺小左衛門一行が捕えられた場所 |

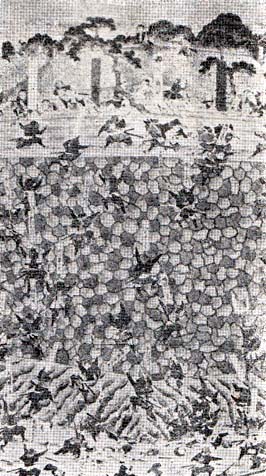

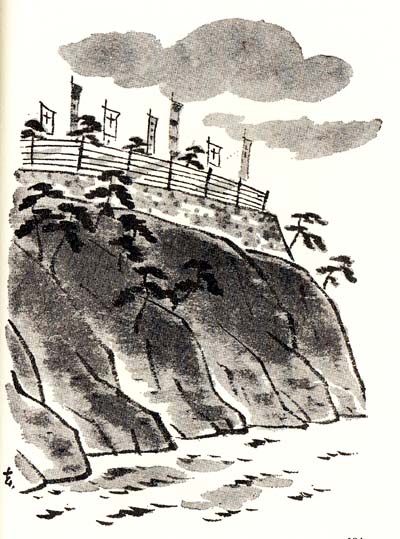

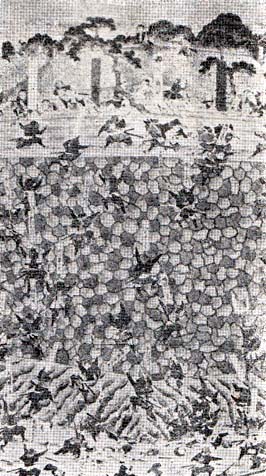

天草四郎終焉の地、原城陥落(甘木市秋月町 黒田家所蔵『島原陣図屏風)

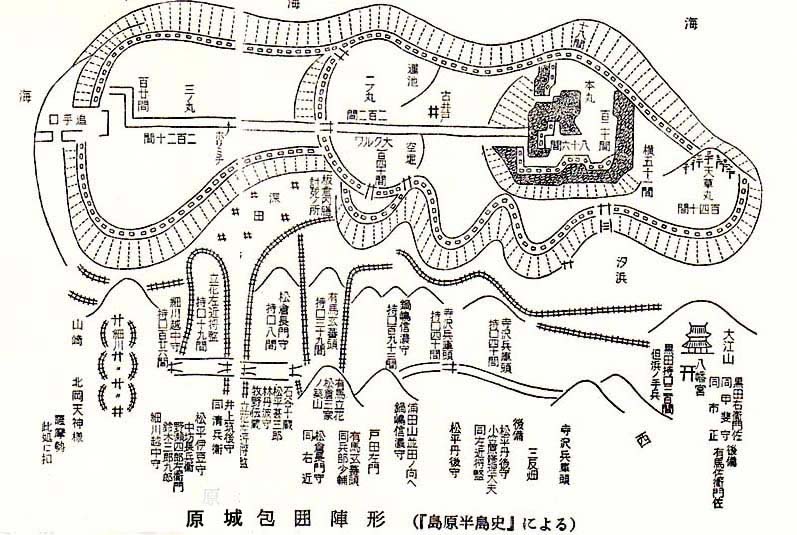

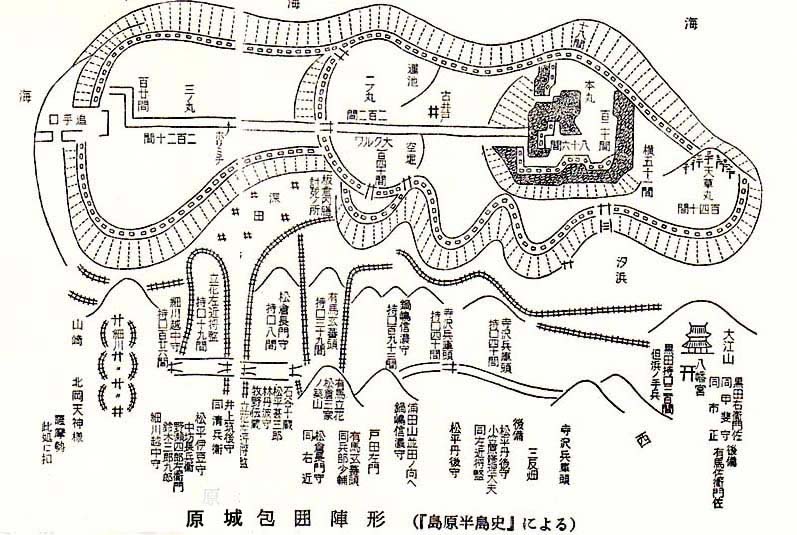

原城は三方が海で囲まれており、陸地につながっている北側に松平伊豆守の幕府軍が陣取った。

|

|

天草四郎が使用したと伝えられる陣中旗

(佐賀市岡山敏之氏所蔵)

|

|

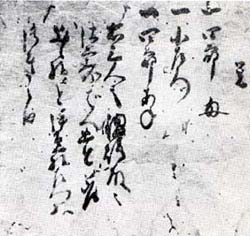

覚

一、四郎母

一、小太郎

一、四郎姉

右三人者鍋島殿之仕寄ばへ只今差出候様にと伊豆様左門様御意候由

(左の書面を活字にしたもの) |

人質になった天草四郎の母・姉等に関する覚書

(八代市 松井家所蔵)

|

|

城壁をよじ登って攻め入る

(『島原陣図屏風』)

|

激戦が展開された

(『島原陣図屏風』)

|

城中になだれ込んだ軍勢

(『島原陣図屏風』)

|

天草四郎について

top

この「天草四郎」は、私の「堂々日本人物史」のなかで、ほかの巻とかなりちがう書きかたをしています。

相当大胆なフィクション (創作)をくわえて、四郎の生涯をえがいてみました。

実は、そうにでもしないかぎり、四郎の伝記をまとめることはできません。

天草四郎と名のる少年が、かつて実在したことは歴史上確かなのですが、彼の生い立ちや事績に関するくわしい事実は、ほとんど何もわかっていないからです。

天草四郎に関係ある歴史的に確実なことを追ってみましょう。

今からおよそ三百三十年あまり昔、九州の島原と天草とで大規模な反乱がおこり、鎮圧にでむいた幕府と諸藩の軍勢をさんざんなやませました。

なぜ反乱がおきたのかというと、本文ですでに書いたように、領主たちの圧政にたいする不満が爆発したからでした。

松倉、寺沢両家の支配は実際に無慈悲であり、そのため、多くの犠牲者がでましたので、ついに農民は、我慢できなくなりました。

つまりこの反乱は、農民一揆にちかいものでした。

しかし、ただの農民一揆とちがうところは、徳川幕府を激しく憎んでいる浪人や、“隠れキリシタン”の信徒たちが反乱にくわわって、主導権をむしろにぎるようになったことです。

それぞれちがう目的をもちながら、幕府と領主をたおそうと考えることでは共通していた人々が集って、たちまち三万人をこえる大部隊になってしまいました。

そのなかには、戦国武士の生残りの勇者もふくまれており、往年の経験をもちいて、幕府軍を苦しめました。

そしてこの時、総大将とあおがれた人物が、天草四郎時貞と名のる少年であったのです。

種々雑多な人々がひとつにまとまるのは、なかなか容易でありません。

そこでこの反乱を指揮した人たちは、味方の気持を統一し、また勇気づけるため、工夫をこらしました。

そして、自分たちの側には神さまのお守りがあるゆえ、敵が幾万こようとも、絶対に負けるはずがない、と主張しました。

さらにそのことを実際の証拠でしめそうと、一人の美少年をつれてきて、これこそ神さまからつかわされた使者である、と宣伝したものと推測されます。

もちろん戦争の実際の指揮は、この少年ではなくて、ほかの浪人の幾人かが行ったにちがいありません。

この作戦ははじめ見事に成功し、反乱軍は自信にみちた勝ち戦をつづけました。

戦況の推移については、大体史実にそくして書きました。

初戦において、諸藩の軍勢がさんざん痛めつけられたこと、板倉重昌がみじめな戦死をとげたこと、松平伊豆守がついに自らのりださざるを得なくなったこと、伊豆守の智略でしだいに戦況が逆転しだしたこと、両軍のあいだで矢につけた手紙のやりとりがひんぱんに行われたこと、反乱軍の総参謀というべき渡辺小左衛門がひとたび捕われるやもろくも転向したこと、山田右衛門作が裏切りを策して発覚したことなど、当時のちゃんとした記録にのっていることです。

かるい考えで出動した幕府と諸藩の軍勢は、思いのほか手ごわい抵抗にあっておどろきました。

そして、これはひょっとすると、天草四郎なる少年が実際にふしぎな魔力をもっているためかもしれない、と不安がる人々もでてきました。

大阪夏の陣からすでに二十二年がたっていました。

関ヶ原の合戦からかぞえれば、三十七年もの歳月がながれていたことになります。

武士たちの多くは戦場のきびしさを忘れ、実際の戦を全く知らぬ若者がふえていました。

苦戦の原因は、そんなところにもありました。

反乱がかたづけられたあと、幕府はあべこべにこれを利用し、キリシタンがおそろしい魔法・妖術をつかうから警戒せよ、と宣伝しました。

このようにして、民衆の間に、キリスト教にたいする不信と恐怖をうえつけようとしました。

これが効を奏し、日本人の間には、キリスト教への警戒心がそだちました。

ところがそこからまたぎゃくに、天草四郎について、さまざまな、ふしぎないい伝えがひろまる結果になりました。

四郎はキリシタンの総大将だから、さぞかしおそるべき術を駆使したにちがいない、と信じられたのです。

たとえば、四郎が子供のときから、自由にかるがると空中を飛んだなどといううわさが、まことしやかにいわれました。

四郎が行った“奇跡”の物語が、あれこれ尾ひれをつけて流布されました。

四郎の素姓についても、さまざまな推測がなされました。

四郎は西洋人のバテレンと、長崎の日本女性との間に生まれた混血児だという説は、かなりひろく信じられたようです。

もっととっぴなのでは、豊臣秀頼の遺児だという説もありました。

しかしこれは年令から考えて、嘘であることが明らかです。

ともかく神秘的な人物については、その生い立ちまで神秘的なものだったとみなす傾向が、世界中どこへいってもみられます。

従来、天草四郎の物語として伝えられてきたものの多くは、このようにしてつくられた後世の創作がほとんどなのです。

四郎の本当の生い立ちについては、もと小西行長の家来であった益田甚兵衛の子供であったことがたしかです。

益田一家が熱心なキリシタンで、したがって四郎もそうだったにちがいないことが明らかです。

反乱軍の決起にさいし四郎と父親が参加したことも、あとに残った家族たちが幕府側に捕えられて、城内の四郎との連絡につかわれたことも、そのとおり事実です。

そしてとうとう最後に、陣野佐左衛門によって四郎は討ちとられ、母親はじめ家族たちが処刑されてしまったことも、当時の記録のとおりです。

しかし、なによりもいちばん興味をひくのは、総大将にまつりあげられた四郎その人の心境です。

この点について、直接それを知ることのできる史料はひとつもありません。

さまざまな周囲の状況から、ぎゃくに推察するほか方法がないのです。

私がおもいきった想像をくわえたのも、この点についてです。

純心な少年だった四郎が、大人たちの陰謀にまきこまれて、予想もしなかった高い身分につけられ、その渦中でもみくちゃになりながら、一体どんなことを思っていたでしょうか?

ともかく彼はかれなりに、悩みぬきながらも、よい生き方をしようと努力したにちがいありません。

何かことをおこす場合、陰謀家というものは、本当の目的をかくし、世間の支持を得やすい立派なスローガンをならべたてます。

とくに政治問題に関係した場合、この傾向がいっそうひどくなります。

べつの人間が、そういうスローガンを言葉どおり信じてついてゆくと、あとで取返しのつかぬはめになりかねません。

天草四郎は、そのような犠牲者の一人だったとも考えられます。

私にはどうしても、そのようにおもえるのです。

冷酷な領主と、相手の冷酷さをぎゃくに利用して野望の実現をねらう集団と、両者にはさまれて苦しむ四郎の悲劇こそ、私は書きたいと考えたのです。

いよいよ最期のとき、四郎はどんな気持でいたでしょうか?

自分をだましたすべてのものを呪い、絶望にもだえつつ、死んでいったのではないかとも思います。

しかしそれではあまりにも、四郎がかわいそうです。

絶望のなかで、一筋の希望をみいだしたとすれば、それはどういうものだったか?

このことを私なりの判断で、まとめてみました。

天草四郎の一生は、いろいろな点て、フランスのジャンヌ・ダルクを思い出させます。

この両者を比較して論じたら、おもしろいかもしれません。

それにしても、江戸時代をつうじ、徳川氏のキリスト教への警戒心は激しいものでした。

なぜ、これほどまでにおそれたのでしょうか。

いろいろな理由があげられますが、大きな原因のひとつとして、キリスト教徒こそ日本史上はじめての「殉教者」だったことを見落とすわけにゆきません。

キリスト教の渡来するより前にも、日本には「殉死」の伝統ならありました。

しかしそれは、自分をかわいがってくれた主君とか、とにかく目前に実在したもののための行為でした。

ところがキリシタンの場合、直接には見ることも接することもできない「神」のために、生命をなげだすも悔いず、という態度です。

このようなことは、過去の日本にありませんでした。

幕府の人々にとってこういう日本人の出現したことは、激しいショックでした。

普通の人間を、全く異質の人間にかえてしまう、おそろしき風潮は、何としてでもくい止めなければならない、というのが、キリシタンをきびしく弾圧した原因と考えられます。

(この本は一九七一年、「筑波常治伝記物語全集」の第20巻として刊行されたものです。)

1 いばる役人、あわれな農民

top

九州の西の有明海は、昔から景色のよいことでしられています。

夏のころ、日がくれると、波のおだやかな沖あいに、無数の光り輝く火柱が現れます。

それはいくつともしれぬたくさんの灯籠が、列をなして海面をただよっているかのようであり、この不思議な火を人々は“不知火(しらぬい)”とよんでいました。

しかし、そういう美しい風景とはあべこべに、そこでくらす人々の生活は、みじめなものでした。

寛永十四年(一六三七)、秋のはじめのある日のことでした。

有明海にのぞむ島原半島口ノ津村で、ときならぬ騒ぎがおこっていました。

一軒の農家の戸口に仁王立ちとなり、いだけだかに怒鳴りちらしているのは、島原藩の役人で田中宗甫という男でした。

彼のうしろには、屈強な供の者が数名、こわい顔でならんでいます。

宗甫のまえに土下座して、地べたへ頭をすりつけるばかりにしながら、わびごとをくりかえしている老人は与三右衛門というその農家の主人でした。

与三右衛門の背後には、家族の者が青い顔で、やはり土下座したままふるえています。

宗甫はあたりかまわぬ大声で、さかんにわめきちらしています。

「だまれ、だまれ! そのようなくだらぬいいわけを聞く耳はもたぬわい。

その方は、今日ただいま、かねて申し付けてあるだけの年貢を、ただちに納めねばならぬのだぞ。

それができぬとあれば、もはや容赦はならぬわい。

だいたい、年貢が納められぬのは、その方どもの、日頃のこころがけがわるいからだ。

仕事をおろそかにして、なまけてばかりおったから、このようなことになったのではないか!」

宗甫のまえで与三右衛門は、泣かんばかりのありさまで、うつたえつづけています。

「もうしわけございません。しかし、けっしてなまけていたのではございません。

今年は夏の間、長雨つづきでイネがよくそだちませんでした。

それは、あなたさまも、ご存知のとおりでございます。

どうか、お願いでございます。もうしばらく、ほんのしばらくだけご猶予くださりませ。

お年貢は、なんとしてでも都合して、かならずお納めするようにいたします。

どうか、おじひでございます。この願い、お聞きとどけくださいませ」

しかし、与三右衛門にむかい、宗甫はわれるような大声で、

「この老いぼれめ! 何度いったら、わかるのだ! 拙者の目はただの節穴ではないのだぞ。

その方どものみえすいた嘘を、いちいちまにうけていられるか。そんなことで、お役目がつとまるとおもうのか。

これ以上、一刻の猶予もならぬ。いますぐ、申し付けただけの年貢を納めるのだ!」

と、怒鳴りつけるのでした。

いつしか周囲には、近所の人々があつまっていました。

誰も彼も、こころのなかでは、与三右衛門に同情しています。

しかし、うっかり口をだしたなら、こんどは自分が、宗甫から、どんなしうちをうけるか、わかりません。

みんなジッと息を殺して、ことのなりゆきをみつめているばかりでした。

この時、宗甫は何を思ったか、ふいに表情をやわらげ、

「しからばその方、数日まてば、かならず間違いなく、年貢を納められるというのだな。

それほどまでに申すなら、三日だけまってやってもよいぞ」

と、いいだしました。与三右衛門は、ホッとあんどのいろをうかべて、

「おお、おまちいただけますか。ありがとうございます、ありがとうございます」

と、涙をポロポロこぼして、礼をいいかけました。

しかしこれは宗甫の策略だったのです。宗甫は、与三右衛門の白髪頭をひややかにみくだしながら、

「そのかわり、その方の言葉が嘘でないしるしに、その方の大切にしているものを、ひとつだけ役所で預かることにする。これに、文句はあるまいな」

といいました。

「はい、なんでも、お預けいたします」

与三右衛門は、おもむず、そうこたえました。

すると宗甫は、あごをしゃくって、与三右衛門のうしろに、これまた土下座してふるえている若い女をゆびさしました。

「その女は、何者か?」

「はい、私のせがれの嫁でございます」

「なるほど、その方の子供の嫁か。名前はなんという? いや、名などどうでもよい。

与三右衛門、その方が年貢をおさめるまで、その嫁を預かることにするぞ」

「エッ、そ、そ、それは……」

あまりの言葉に、与三右衛門は、おもわず絶句しました。 |

年貢の納められない農民の身ごもった嫁を引っ立てて水牢にいれ、

そこで生れた赤ん坊まで殺してしまう島原の悪代官松倉重政の家来。

|

「田中さま、お願いでございます。そればかりはごかんべんくださいませ。

ほかのことでございましたら、どんなおいいつけにもしたがいます。

しかし、この嫁だけは、どうか、堪忍してやってくださいませ。

せがれは、ただいま外出しております。

それにこの嫁は、いま身ごもっております。大切なからだでございますから」

しかし、与三右衛門の必死のたのみも、宗甫には、つうじませんでした。

「なるほど、赤ん坊が生まれると申すのか」宗甫は、ひわいな笑いをうかべました。

「ふん、それでわかった。その方の家の者は、赤ん坊をつくるのにいそがしく、そのため、年貢に納める米をつくるひまが、なかったというわけだな。

それならば、なおのこと、年貢のかわりにその嫁を、腹のなかの赤ん坊もろとも、あずかっておくことに文句はあるまい」

あまりにもひど言い方に、与三右衛門は、こたえる言葉を失いました。

情けをしらぬ宗甫は、家来たちにむかって、

「者ども。その女をひきたてよ」と、命じました。

家来たちは、残忍な笑いをうかべながら、真っ青になってふるえている女を、とりかこみました。

「さあ、女、立て!」

「あれ、あれ、お助けください。堪忍してくださいまし」

その悲鳴をきいて与三右衛門は、さすがに血相をかえて、宗甫の袖にとりつきました。

「田中さま、お願いでございます。どうか、嫁のかわりに、この私めをおしばりくださいませ。

私が、どんな罰でもおうけいたします。だから、どうか、嫁だけは、救けてやっておくんなさいませ」

「うるさい。それはならん!」

宗甫は、じゃけんに、与三右衛門をふりはらいました。そして、家来たちにむかい、

「さあ、帰ろう」と、声をかけました。

家来たちは、嫁の両腕をつかんで、ズルズルとひきずりました。

「あれ、救けて、救けて!」

髪をふりみだし、泣き叫ぶ嫁をみて、ついに与三右衛門は我慢できなくなりました。

「この人でなし! 嫁をかえせ!」おもねずさけんで、宗甫のはかまのすそに、すがりつこうとしました。

宗甫はふりかえるや、

「くたばれ! おいぼれめが!」と、じゃけんに、これをけとばします。

「ギャー!」 与三右衛門は、カエルのように、その場へはいつくばり、気絶してしまいました。

あまりのことに、遠まきにしてみていた人々の口から、

「かわいそうに、一体、なんてことをするんだ」という、ためいきともつかぬ、つぶやきがもれました。

しかし、宗甫を恐れている彼らは、誰一人、与三右衛門を救けてやろうとはしません。

そのまに、宗甫の一行は、与三右衛門の息子の嫁を、手とり、足とりして、ひっかついてゆきます。

女の泣き叫ぶこえが、しだいに遠ざかってゆき、人々は、ぼうぜんとしてそれを見おくっていました。

だが、ちょうど、この時でした。

かたわらの林の木陰でさきほどから、騒ぎの一部しじゅうを、ずっとながめていた一人の男が、姿を現しました。

男の年のころは三十歳くらい、身なりはほかの農民とかわりません。

しかし目つきがするどく、身のこなしかたには、油断がなく、武芸のたしなみのあることをしのばせます。

「ふん、小役人めが! こしやくなまねをしゃがる」

彼は、小声でつぶやきました。

彼はしばらくの間、役人たちのたちさってゆくうしろ姿を、にらみつけていました。

それから、一人ごとのようにつぶやいたのです。

「ふん、小役人どもめ。いばりたいだけ、いくらでもいばるがよい。百姓どもを、泣かせるがよい。

もっとやれ、もっとやれ。おおいにやれ。百姓どもを、てっていてきにいためつげてやれ。

百姓どもの怨みがつもればつもるだけ、こっちにとっては、それだけ、ありかたいのだ。

虫けら同然の百姓の命とひきかえに、いずれ徳川の天下をひっくりかえしてやるから、みているがよい」

そういった男は、地べたにペッとつばをはき、不気味な笑いをうかべつつ、宗甫(むねすけ)たちと反対の方向へスタスタあるきだしたのです。

2 情けしらずの領主たち top

有明海をとりまく島原半島と、その南にうかぶ天草の島々は、山地が多く水田の少ないところでした。

その昔、火山が噴火したなごりで、地面のなかは石がゴロゴロしており、作物がよくそだちません。

数年おきにひどい凶作かおり、そのたびに、大勢の人が死にました。

土地の人々のくらしは、きわめて貧しく、男も女も、ほとんどが出かせぎにゆかねばなりませんでした。

残った者たちが、あせみずたらして、あれはてた田畑をたがやし、わずかの作物をつくっていました。

豊臣秀吉が天下を治めていた頃、有馬晴信(ありまはるのぶ)が島原半島を、小西行長(こにしゆきなが)が天草の島々を、それぞれ大名となって支配しました。

晴信も、行長も、そろって熱心なキリスト教の信者でした。

キリスト教はそれよりしばらく前、フラソシスコ・ザビエルというスペイン人の神父が、はじめて日本に伝えたものです。

晴信と行長は、自分の領地でくらしているあわれな貧しい人々をみて、彼らにもキリスト教を教えたいと考えました。

二人は、それぞれの領地に、外国人の神父をまねきました。神父たちは、領民にむかって、

「人間をはじめ、この世界のすべてのものは、偉大な神がおつくりになりました。

その神の子が、イエス・キリストさまです。

イエス・キリストさまを信じ、神のさだめた掟をまもるならば、たとえこの世の暮らしがみじめでも、死んでからかならず、パラダイス(天国)へゆくことができます」

と、教えきかせました。

まずしさにあえいでいる人々は、これをきいて感動し、

「この世には、何の楽しみもないけれど、死んでからのち、パダダイスヘいって幸せになりたい」

と、信者になる人々の数がふえてきました。

いつしか、イエズスがなまって“ゼウス”と、またパラダイスが“パライソ”といわれるようになりました。

神父たちは“バテレン”とよばれ、彼らが身につけている十字架は“クルス”と名づけられました。

そして、キリスト教を信じる人々のことを“キリシタン”というようになりました。

キリシタンの信徒の数は、島原と天草で、特にふえました。

しかし、秀吉が死んで、徳川家康が天下をとると、キリシタンにたいする幕府の方針が変りました。

家康は、キリスト教がきらいでした。

「バテレンどもの教えによると、この世のすべては、ゼウスとやら申す神のものだそうだが、とんでもないはなしだ。

日本は、ゼウスのものではなく、わが徳川家が支配しているのだ。キリシタンの教えを信じる者どもがふえると、やがては、天下のみだれるもとになるだろう」

と、不安になりました。また、

「外国人のバテレンどもは、あのようにいって、民衆をてなずけ、やがて日本を占領するつもりではあるまいか」

と、心配になってきました。

そこで、とうとう家康は、

「キリシタンを禁止するべきである。それでも信じる者にたいしては、思い罰をくわえなければならない」

と、決心しました。

「そのためには、まず、キリシタンを信じる大名どもを征伐しなければいけない。小西や有馬などがこの代表である」

家康がそのように考えているおりもおり、家康にさからって、石田三成が兵をあげ、関ヶ原の合戦がおこりました。

小西行長は、三成に味方しましたが、いくさは、家康の大勝利におわりました。

三成と行長は、家康の命令で、死刑になりました。こうして、キリシタン大名の一人がかたづけられました。

関ヶ原の合戦から十二年ののち、有馬晴信もまた、ふとどきな行為があったという理由で、家康から切腹を命じられました。

このあと、島原では松倉重政が、天草では寺沢広高が、あたらしい領主となって、支配することになりました。

一方、家康は全国に命令をくだし、キリスト教を信じることを、固く禁じました。

外国人の神父たちは、日本から追放されました。

国内のキリシタンにたいしては、信仰をすてるように強制され、それでもしたがわない者は、きびしく処罰されました。

家康の孫の家光が将軍になると、この方針をさらにすすめました。

外国とのつきあいをやめて、鎖国することにきめ、一方国内では、ひそかにキリスト教を信じつづける人々を、片っ端から摘発し、ひどい拷問をくわえたあげく、皆殺しにしました。

それでもこっそりと、キリスト教を信じる人々がいて、彼らは“隠れキリシタン”とよばれました。

役人たちは、鵜(う)の目、鷹(たか)の目、隠れキリシタンを見つけて、これを殺しました。

あたらしく島原の殿さまになった松倉重政は、大変冷酷な人物でした。

そして、将軍にほめてもらおうと、キリシタンにたいしては、特にきびしくのぞみ、松倉家の領内では、キリシタンのしるしである十字架をもっていただけで、たちまち死刑にされました。

さらに、重政は、農民から、情け容赦なく、重い年貢をとりたてました。

天気がわるくて、作物がそだたない年でも、農民にむかい、

「作物ができないのは、天気のせいではない。その方たちが、なまけているからなのだ。

年貢を納められぬ者は、こんごのみせしめのためにも、ひどい罰にあわせるから、さようこころえよ」

と、布令をだしました。

そして年貢の納められなかった農民を、片っ端から牢屋へぶちこみ、ひどい拷問をくわえました。

このため、死んでしまう者、発狂する者があとをたちませんでした。

農家の主人だけでなく、家族の者までがひどいめにあわされました。

ある農家では、年貢米が、割当よりわずか一俵だけたりなかったため、娘が捕えられました。

役人たちは、娘をすっぱだかにして、木にしばりつけ、泣き叫ぶのをかまわず、真赤に焼いた鉄棒で、こづきまわしました。

そのため、娘は、全身火ふくれとなり、死んでしまいました。 重政のあとをついだ息子の松倉勝家は、その父親をさらにうわまわる情けしらずの男で、ますます残酷に、農民をいじめぬきました。

島原藩の牢屋は、年貢を納められなかった農民で、あふれてしまいました。

すると勝家は、役人に命じ、彼らを庭さきにひきだしてならべ、そろいのみのをきせました。

みのというのは、カヤやスゲなどの茎でつくった外套のようなもので、昔、雨ふりの日にきたものです。

囚人たちにみのをきせおえると、つぎに、彼らの手を固くしばりあげます。

そうしておいてから、みののはしに火をつけました。

火はたちまち、もえやすいみのを、おおいます。

囚人たちは、身ぐるみ火焔につつまれ、しかも手をしばられていて、消すことも、ぬぐこともできません。

熱がって悲鳴をあげ、とんだり、はねたり、あげくのはては、地べたを転げまわって、苦しみます。

勝家は、これをながめながら、手をたたいて、おもしろがりました。

この刑罰は“みの踊り”とよばれ、これをさせられた農民は、からだじゅう大火傷して、死んでしまうのでした。 勝家は、隠れキリシタンにたいしても、このうえなく、残酷な拷問をくわえました。

彼らを、じゅずつなぎにして、雲仙岳の噴火口へつれてゆき、わきたつ熔岩のなかになげこみました。 |

隠れキリシタンを捕え、雲仙岳の噴火口に投げ込む松倉勝家。

島原藩は松倉重政、勝家の親子二代つづいた悪代官のため、

村民の代官への憎しみと怨みは頂点に達していた。

|

一方、天草でも似たようなことがおこなわれていました。

寺沢広高のあと、息子の賢高が殿さまになりました。

しかし、寺沢家は、もともと肥前唐津の領主でもあり、ふだんはそちらに住んでいます。

天草へは三宅藤兵衛という家来をつかわし、これにすべてをまかせていました。

藤兵衛は、天草の北海岸の富岡に城をきずきました。

これがまた、情けしらずの男でキリシタンにたいする弾圧と、農民からの年貢とりたては、島原にまさるともおとらぬ厳しさでした。

このようにして、いたましい悲劇が、天草と島原のあちらこちらで、毎日あいつぎました。

与三右衛門の事件も、そのなかのひとつにすぎなかったのです。

年貢のかわりに捕えられた与三右衛門の家の嫁は、田中宗甫(むねすけ)の家につれてこられ、狭い穴にいれられました。

宗甫は、家来に命じて、その穴のなかを水でみたしました。

かわいそうな嫁は、首まで水につかったまま、幾日もほうっておかれました。

はじめのうちは、大声でなぎさけんでいた彼女も、ついにその気力すらなくしてしまい、水びたしのまま、六日めに赤ん坊を生みおとしました。

しかし、誰も救けてやりません。とうとう、母子もろとも、水のなかで死にました。

天草、島原の農民たちは、頷主たちを恐れました。

そしてその恐れは、いつしか激しい憎しみにかわっていったのです。

3 キリシタン浪人の陰謀 top

与三右衛門の家の事件の日から、数日たちました。

島原から海をこえた天草の大矢野村というところの、一軒の農家のまえに、ひとりの男が現れました。

それは、口ノ津村であの騒ぎを、木のかげからひややかにながめていた例の人物です。

男は、人目をはばかるように、あたりをみまわしてから、長家の門口にちかよって、そっと戸をたたきました。

「だれじゃ?」

内側から声をかけ、戸のすきまから顔をのぜかせたのは、その家のあるじの大矢野松右衛門でした。

「おお、渡辺小左衛門か。ちょうどよいところへきた。いま、みんなそろっているぞ」

松右衛門は、小左衛門とよばれた男を、家のなかにまねきいれました。

うすぐらい家の内部は、何のへんてつもない農家のつくりです。その奥の座敷に、数名の男がすわっていました。

千束善右衛門(ちづかぜんえもん)、大江源右衛門(おおえでんえもん)、山善左衛門(やまぜんさえもん)、芦塚忠右衛門(あしずかちゅうえもん)など、この村のおもだった人々です。

主人の松右衛門はじめ、すでに老人といってよい年輩ですが、日にやけた顔、たくましい体つき、油断なく周囲にむける目のくばりかたなど、ただの農民とはみえません。

それもそのはず、いまでこそ貧しい農家のくらしをしていますが、彼らはかって小西行長につかえ、戦(いくさ)にもたびたび参加したことのある、歴戦の勇士たちなのでした。

若い小左衛門がくわわったところで、松右衛門は、座敷の奥にかざっである仏壇の戸をひらきました。

すると、なかから現れたものは、赤児をだいた聖母マリアの像と、金色の十字架です。

うわべは仏教を信じるふりをしながら、松右衛門はじめ彼らは、まぎれもない隠れキリシタンであったのです。

隠れキリシタンたちは、彼らの作法にしたがって、マリアの像と十字架にむかい、小声で呪文をとなえ、祈りをささげました。

礼拝をおえると、再び仏壇の戸をしめ、それから一同、輪になって座敷にすわりました。

「いかがであった、島原のほうのようすは?」

主人の松右衛門が、まず、口をひらきました。

「お喜びなされ。首尾はじょうじょうでございます。すべて、こちらの思いどおりに、ことがはこんでおります」

渡辺小左衛門が、そうこたえました。そして、島原で目撃した事件の数々を話してきかせました。

島原の役人がいかに残酷であるか、農民たちがこれにどれほど苦しめられているかを、いくつもの例をあげて、くわしく説明しました。

「なるほど、島原の人心は、松倉家をはなれておる。百姓どもは、松倉家にたいし、深い怨みをいだいているわけだな」

源右衛門が、口をはさみました。 |

集った村の主だった者たちは、イエス様に手を合わせる。

関ヶ原の戦いで大坂方についたキリシタン大名小西行長は

家康から切腹を命じられたが、彼らは行長の元家臣であった。

|

善左衛門も、かたわらから、

「捕まって拷問にあっている百姓どもはとんだ災難だが、こちらとしてはその方がかえって都合よい。

松倉家のこっぱ役人どもは、まことにありがたいことをしてくれるわい」といって、大声で笑いました。

「まことに、そのとおりです。何か、きっかけさえあれば、島原の百姓どもは、たちどころに、松倉にたいして、反乱をおこすでありましょう」 小左衛門が再びこたえました。

この家の主人の松右衛門が、口をはさみました。

「こちら天草のほうは、まだ、そこまではいっていない。

しかし、農民が寺沢家と、特に代官の三宅藤兵衛にたいし、深い怨みをいだいているのはたしかだ。

島原でさきに反乱がおこるなら、天草でもそれに刺激されて、ひと騒動もちあがることは確実だ。

問題は、何がきっかけになるかということだが……」

善左衛門がいいました。

「何分にも、おろかな百姓どもが相手とあっては、よほどの大きなきっかけでもないと、成功しないと思われるが……」

だが、若い小左衛門は、自信にみちてしゃべりだしました。

「まことに、おおせのとおりでございます。しかし、そのきっかけなるものは、すでにちゃんとできあかっております」

「なに、できあがっていると? 一体それは、どういう意味なのだ?」

小左衛門は、ゆっくりとほほえみました。

「いかなるきっかけであれ、いたずらにまっていて、くるものではありませぬ。

それはこちらがわで、つくりだすべきものではないでしょうか」

彼は、ちょっと言葉をくぎり、一座を見渡してから、おもむろに話をつづけました。

「みなさまは、この天草の上津浦に、ママコスというバテレンさまが、おいでになったことを覚えておいででしょう」

「おお、覚えているとも。ママコスさまはえらいかたじゃった。

幕府のため、日本を追われておしまいになったのが、ちょうどいまから二十六年前のことだったな」

松右衛門が昔をなつかしむように、そうつぶやきました。

小左衛門はニッコリ笑って。

「ところがそのママ=スさまが、日本をさられるとき、不思議な書物を書き残しておかれたのです。

ほれ、これがそうですよ」

といい、ふところから古ぼけた一冊の帳面を取り出しました。

「ごらんなさいませ。ママコスさまが、ご自分で筆をとり、お書きになったものです」

「なに、ママコスさまが、おんみずから?」

一同の目は、そのふるぼけた帳面にそそがれます。

「さようです。そして、ここのところに、ほれ、こんなことが書かれています。ちょっと読んでみましょう」

小左衛門は、そのなかの一ページをひらき、声をだして読みはじめました。

「いまから二十六年ののち、一人の良き童子が、この国に現れる。

その童子はおそわらずして、モロモロの道につうじ、異国の言葉を語り、ゼウスの御教えをのべるのである。

この時、東西の空は、真赤に焼け、ときならぬ季節に枯木が花を咲かせ、モロモロの人々は、クルスのみしるしのある旗をかかげ、海に山にむらがりきたる。

かくして、この国にゼウスをあがめる時代がおとずれるのである」

小左衛門が読みすすむのを聞きながら、人々はあまりにも不思議な予言に、おどろいてしまいました。

松右衛門が、うめくように、

「その予言のとおりなら、今年がその年にあたるではないか」と、いいました。

小左衛門は、きっぱりと、

「そのとおりでございます。私は、今年こそ、かねての望みをかなえる、絶好の機会であると信じます」

と、断言しました。

この時、忠右衛門が、口をはさみました。

「しかし、ママコスさまが、そのようなことをおっしゃっていようとは、つゆしらなかった。

小左衛門どのは、一体、その書きものを、どこでどのようにして、お見つけになったのか?」

だが、小左衛門は、忠右衛門の疑問を、さえぎりました。

「そんなことは、どうでもよいではありませんか。今年こそ、ママコスさまの予言にある二十六年めなのです。

それを、百姓どもに教えることが、重要なのでございます」

そして、いかにも策略家らしい笑いをうかべつつ、

「考えてごらんなさいませ。今年になってから、どんなに多くの奇怪なことがおこったかを……」

と、言葉をつづけました。

一同は、ハッとして、顔をみあわせました。

「なるほど、確かにいつになく空か赤かった。夜あけと夕焼けどき、まるで空が火事のようだった。

そういうことが、いくどもあった」

「百姓どもの間では、何かおそろしいことの前ぶれだと、うわさする者が少なくなかったそうな」

「また、夏の間は、長雨がぶりつづき、寒い日がつづいた。このため作物のできが、ひどく悪かった」

「そういえば、いったん散ったサクラが、つゆどきになって、にわかにまた花を咲かせるということもあったな……」

誰も彼も、不安そうに、そんなことをいいあいました。小左衛門は、それを聞きながら、

「いかがでございますか。

ママコスさまのおっしゃったことが、すべてそのとおり、今年になって実現しているではありませんか。

ママコスさまの予言は、正しいのです。

だとすればこの年のうちに、かならずよき童子はこの世に姿を現し、ゼウスさまのパライソ(天国)を、この国にうちたてることは間違いないはずです」と、いいきりました。

「しかし、今年も、もう秋じゃ。そのよき童子というのは、一体、いつ、どこから現れるのだろうか?」

一同の気持を代表するように、松右衛門がつぶやきました。

小左衛門は、またしても、自信ありげに、

「いや、その童子ならば、すでに現れております」

「現れていると? 一体、どこに?」

「みなさまは、かってこの大矢野村に住んでいた、益田甚兵衛どのをご存知でございましょう?」

「おお、よくしっているとも。甚兵衛どのは、そなたの義父ではないか。

かつては、われら一同とともに、小西行長さまにおつかえする武士であった。

大矢野村をさられ、肥後の宇土にうつられてから、もうずいぶんになるが……。

おたっしやでおくらしとのうわさは、かねがねうかがっていて、ひそかに喜んでいたところだ」

「そのとおり、甚兵衛どのの娘が、私の女房でございます。そして、女房には一人の弟がおります。名前を四郎といい、今年十六歳になります」

小左衛門は、そういって、意味ありげに笑いました。

それを聞いて、おもねず声を高めたのは、あるじの松右衛門でした。

「なんと! しからばそなたは、四郎どのこそ、ママコスさまの予言なされた童子であるというのか!」

「そのとおりです」

小左衛門は、あいかわらず自信あふれる態度で、わるびれずに、いいきります。 |

26年前の小西行長時代の島原のバテレンが予言したよき童子、これが

天草四郎であった。四郎の姉は首謀者の小左衛門に嫁いでいた。

|

「四郎は私の義弟でありますが、普通の人間とはおもえぬほど、かしこい子供でした。

性質は善良で、ゼウスさまを深く信仰し、人々から愛されています。

私のみるところ、この四郎をのでいて、ママコスさまのお言葉にあてはまるものは、ほかにおりませぬ!」

思いがけぬ小左衛門の言葉に、誰も彼も、おしだまってしまいました。

そういう人々を見回しながら、たたみかけるように、小左衛門はしゃべりつづけます。

「この島原と天草の地に、ママコスさまの予言と、四郎のうわさをひろめましょう。

そして、四郎こそが、ママコスさまのお言葉にある、不思議な童子であることを、百姓どもに信じさせるのです。

百姓どもを、クルスの旗じるしのもとに結集させ、それをひきいて、我々は松倉と寺沢にたいし、かねて註画している戦をおこしましょう」

おもくるしい沈黙が、一座を支配しました。

松右衛門が年長者らしく、

「だが、松倉と寺沢は、いやしくも大名なのだ。立派な武器もそろっている。たかが百姓の軍勢で、それに勝てるか?」

と、分別くさいことをいいだしました。

「何をおっしやいますか。松右衛門さまのお言葉とも、おもえません」

小左衛門は手をふって、

「松倉と寺沢がなんであれ、わがほうには、ゼウスさまのご加護があるのです。

たとえ敵が、日本全国の大名たちを総動員しようとも、ゼウスさまのお力に勝てるはずがありませぬ」

と、いさましく、いいます。

しばらく沈黙ののち、善左衛門が口をひらきました。

「なるほど、うまい計画だ。小左衛門どのは、はかりごとがおじょうずだな」

「私などのはかりごとではありませぬ。すべては、ゼウスさまのおはからいなのです」

この時、善右衛門が心配そうに、口をはさみました。

「しかし、キリシタンを信じる者はよいとして、島原、天草には、そうでない百姓もたくさんおることだ。

そのような者たちが、はたしてクルスの旗印のもとについてくるだろうか?」

「ついてこないときは、ついてこさせるのです!」

小左衛門は、まゆひとつうごかさず、いいはなちました。

「一体、どのようにして?」

「キリシタンでない者も、ママコスさまのお言葉が、そのとおり実現されたと知れば、ゼウスさまのお力を認めぬわけにはゆきますまい。それでも、なお信じない者は、それなりの手段をとります」

「それなりの手段とは、一体?………」

「キリシタンの同志に命じて、不信心な百姓どもの家をおそい、家族をいけどって人質にします。

我々にしたがえばよし、さもなくば、人質を殺すといえば、彼らの大部分は、いやおうなくわが軍にくわわるでしょう。

それでも、こばむとあれば、やむをえません。

いくさの門出の血祭に、まずそ奴らの首から、あげることにしましょう」

これを聞いて、さすがに一同のかお色が、かわりました。

年長の松右衛門が、

「いくらなんでも、それではちと、乱暴にすぎるではないか」と、反対しようとします。

だが、小左衛門は、断固として、はねつけました。

「松右衛門さま、このごにおよんで、一体、何をおっしゃるのですか。

我々のかねての悲願を、よもやお忘れではございますまい。

我々の本当の願いは、憎い徳川幕府を打倒して、主君小西行長さまのお怨みをはらし、行長さまにかわって、この日本をキリシタンの国にかえる。それ以外に、なかったはずです!」

松右衛門は、あわてて、

「いや、それは確かに、そのとおりだ。わしとて、その目的を忘れたわけではない。

ただ、そなたのいわれることが、ちょっとばかし、乱暴にすぎるとおもわれたものだから、それで……」

と、弁解しかけました。

それをみなまでいわせず、小左衛門は一同にむかって、

「大きな目的のまえに、小さな犠牲はやかをえませぬ。

そんなことに心をなやませては、いかなる大事業も達成できません」

と、いいはなちました。さらに、

「これは、最近さぐりえた、極秘の情報ですが……」

と、まえおきして、

「キリシタン迫害の元凶というべき将軍家光は、目下、重病に伏していると伝えられます。

一説では、あすをもしれぬ危篤状態とのこと。また、すでに死亡したとのうわさすら流れております。

おそらく、幕府の奴らは、あわてふためいていることでしょう。

敵の混乱にじょうじて、事をおこすことこそ、戦に勝つための手段ではございませんか」

と、誰もしらなかったことを伝えました。

小左衛門の理路整然たることばに、一同は反対することができません。

とうとうそのとおりに行動をおこすことがきまってしまいました。

この時、主人の松右衛門が、

「しかし、四郎どのに、誰がこのことを話すのか?

甚兵衛どのと四郎どのが、もし嫌だといわれたら、そのときはどうするつもりか?」

と、当然の不安をのべました。

「ご案じなさいますな。二人にかんしては、私がかならず、説得してごらんにいれます。

すべてこちらに、おまかせください」

小左衛門は、そういって、立ち上がりました。

4 ゼウスの神の使者 top

肥後国(いまの熊本県)宇土郡江部村へは、天草から海をこえて、ゆかなければなりません。

そして、このあたりは、肥後藩細川家の領地でした。

益田甚兵衛は、そのときから三十年もまえに、郷里をはなれ、ここにうつり住みました。

もとはといえば、彼もまた小西行長の家来の一人です。

小西家がほろんだのち、多くの仲間と一緒に、武士の身分をすてて、農業でくらしをたてました。

しかし、甚兵衛と、かっての仲間たちのおいたには、考え方のうえで、大きな違いがありました。

ほかの仲間たちは、いつになっても、昔のことが忘れられません。

「我々は武士なのだ。小西家さえほろびなければ、百姓のまねごとなどせずにすんだのだ。

もういちど小西家を再興し、憎い徳川めに一泡ふかせてやりたい」

彼らはいつも、そんなことを言い合っていました。

しかし、甚兵衛だけはちがっていました。

彼には、いまさら武士に戻りたいという気持ちなど少しもありません。

「すぎた昔のことを、いつまでもなつかしんだところでしかたがない。

すべては神さまのお気持ちのままに、かわってゆく。

人間はその運命にしたがって、いまのくらしを大切にしなければならないのだ」

キリスト教を信じる彼は、そのように考えて、毎日、農業にせいをだしました。

わざわざ天草をはなれて、江部村にうつり住んだのも、昔の仲間のわずらわしい議論に、まきこまれたくなかったからでしょう。

やがて、甚兵衛と妻の間には、三人の子供がうまれました。

跡取の四郎と、二人の娘です。子供たちは、そろって健康でした。

そういう家族にかこまれながら、甚兵衛はいまのわが身の幸せを、神に感謝しました。

「戦場にいて、いつ死ぬかわからぬ思いをするよりも、いまのくらしのほうが、どれくらいよいかしれない」

心の中から、そう思いました。

子供たちの無心に遊ぶ姿をみては、

「いくさは、二度とごめんだ。ああいうおそろしい思いを、子供たちには絶対にさせたくない」と、シミジミ感じるのでした。

四郎の成長は、甚兵衛にとって、何よりもの喜びでした。

四郎は美しい顔立ちの少年で、大変にかしこく、手習い学問をはじめるとメキメキ上達し、同じ年頃の子供たちを、みんなおいこしてしまいました。

甚兵衛はそれをみて満足しつつ、いまの平和な暮らしがいつまでもつづくように、心の底から願うのでした。

しかしその甚兵衛にとっての不運は、上の娘の夫が、渡辺小左衛門であったことでしょう。

寛永十四年(一六三七)、四郎が、十六歳のときでした。

四郎にとって、毎日の日課は、学問と農業でした。

そしてひまなときは、近くの川へ、魚取りにゆくのが、何よりも楽しみでした。

ある日のことです。四郎は、きょうも一日の仕事をおえ、近くの小川のほとりで手をあらっていました。

そのとき、ふと、片わらから、

「そこにいるのは、四郎どのではないか」と、声をかけた者がいます。

顔をあげた四郎は、

「あっ、これは小左衛門さま」と、頭にかぶった手ぬぐいをあわててとり、義兄にむかって挨拶しました。

「甚兵衛どのは、おいでかな?]

「はい、父なら家におります。私も今から帰るところです」

「そうか。では、一足さきにゆくそ」

小左衛門は、ニヤリと笑って、スタスタ歩きだしました。

姉の夫の小左衛門は、四郎にとって義理の兄にあたります。 しかし、四郎はなぜか、この男をすきになることができませんでした。

確かに話はじょうずだし、親切にもしてくれる、おもしろい人にはちがいありません。

けれども、どことなく心をゆるせない、うす気味悪さが感じられたからでした。

ところがこの小左衛門が、このところやけにひんぱんに、四郎の家を訪ねてきます。

そして、いつも父の甚兵衛と二人だけ、奥のひと間で家族を遠ざけて、ヒソヒソ話をしているのでした。

小左衛門がひんぱんにくるようになってから、父の甚兵衛は、何となくふさぎこむようになりました。

あれほどほがらかだった父が、めったに笑わなくなり、口数も少なくなりました。

そして、一人のとき、まるで放心したように、あらぬ方角をながめています。 |

四郎が川で魚取りをしていると、姉の夫の小左衛門から声をかけられた。彼は最近、頻繁に四郎の家を訪ねていた。

|

そんなことが、しばしばあるのでした。

「一体小左衛門さまは、お父さんと、何を話しているのだろうか?」

四郎の心に、疑問がわきます。

この日、小左衛門よりもだいぶ遅れて、四郎は家にかえりつきました。

日はすでに、とっぷりくれて、夕闇があたりをつつんでいます。

四郎は庭さきへまわりました。その目の前の座敷で、甚兵衛と小左衛門が話し合っているはずです。

しかし、障子がしめきってあり、なかのようすはわかりません。

そのときでした。しめきった障子のむこうから、父の甚兵衛の叫ぶような声が聞こえました。

「それはひどい! いくらなんでも、それではあんまり、四郎がかわいそうだ!」

四郎はギョッとして、たちどまりました。父と義兄は、四郎を話題にしているのです。

父の声につづいで、小左衛門の、まるでおし殺したような話し声が聞こえてきます。

しかし、話しの内容までは、わかりません。

「それにしても、ひどいとかかわいそうとか、一体何のことだろうか?」

四郎は、胸がドキドキしてきました。

この時、話し声がピタとやみました。父と義兄は、誰かが外にいることに、気がついたようすです。

四郎はあわてて、足音をたてぬように、そこを立ち去りました。

その夜、小左衛門がかえってからも、甚兵衛は長いあいだ、奥の座敷からでてきませんでした。

それから数日して、四郎は父のまえによばれました。

父はいつになく、武士の身なりをととのえ、奥座敷の床の間を背にしてすわっていました。

父のそばに、きょうもまた、義兄の小左衛門がいます。

おもくるしい空気におされて、四郎はおもわず、身を固くしました。

「四郎、近くへよれ」

父は、あらたまった声でいいました。

「四郎、おまえはいくつになる?」

「十六歳になります」

「十六歳といえば、武士の子が、とうに元服している年頃だ。私のこれから申すことを、とくと聞くがよい」

父の顔をジッとみつめる四郎にたいし、甚兵衛は、いいました。

「四郎、おまえはゼウスの神さまを信じておるはず。

すべてこの世のことは、ゼウスさまの御心のままにうごく。

私たちは、それにさからうことができない。

ゼウスさまのお命じになるまま、行動することが、神を信じる者のつとめなのだ」

「もちろんですとも、お父さま」

「四郎、よくきけ。そのゼウスさまが、私とおまえに、このたびあたらしい使命をおさずけになった。

その御心にしたがい、私たち二人は、江部村をさって、天草へゆかなければならぬ。

天草では、ゼウスさまのおさずけになった役目が、私たちをまっているのだ。それは……」

そこまでいいかけて、甚兵衛は、おもむず言葉がつまりました。

くちびるがふるえて、話をつづけることができません。

「私がかわって、説明いたしましょう。四郎どのにも、よくわかるように」

小左衛門が、かたわらから口をはさみました。

そして、四郎にむかい、島原と天草での農民たちの苦しみを、くわしく話して聞かせたのです。

小左衛門の話は、じょうずでした。

農民たちが、領主にいためつけられている悲惨なようすを、まるで目にみえるようにしゃべって聞かせました。

四郎の胸には、強い悲しみと、激しい怒りが、ジワジワとわいてきました。

それをみきわめたように、小左衛門はいいました。

「しかし四郎どの、よく考えてみなされ。ゼウスさまがそのような悲惨なことを、いつまでもお許しになるだろうか?」

四郎は、おもわず叫びました。

「お許しになりません! ゼウスさまは、愛の神です。いつくしみ深いおかたです。

不正を何よりも憎み、貧しい者の味方になってくださる神さまです」

「そのとおりだ、四郎どの」

小左衛門は、わが意を得たりとばかり、うなずきます。

「四郎どの、よく聞かれよ。ゼウスさまは、もはやこれ以上、松倉、寺沢らを、お許しになることができなくなった。

四郎どのも今年になってから、いろいろと奇怪な出来事があいついだことをしっておられよう。

東西の空が異様に赤く輝いてみえたこと、サクラの花が季節でもないのに咲いたことなど、これらのことはすべて、ゼウスさまが怒りたもうたしるしなのだ。

いまこそ、ゼウスさまは、松倉、寺沢らのうえに、きびしい罰をおくだしになる。

そして、天草と島原の農民たちを、みじめな境遇から、お救いくださる。

そのときが、もう目の前にせまっているのだ。 |

父に代わって義兄の小左衛門が、島原と天草での農民たちの

苦しみを、くわしく話して聞かせた。またゼウスさまの話もした。

|

四郎どのも、きっとお名前くらいは聞いておろう。

上津浦に、ママコスさまという偉大なバテレンが、おいでになったことを。

そのママコスさまが、もう二十年以上も昔、このことを予言しておいでになる。

ゼウスさまのさばきが、いよいよ今年こそ、おこるのだ」

小左衛門の自信にみちた話し方に、四郎はしらずしらず、ひきこまれてゆきました。

小左衛門は、さらに言葉をつづけます。

「ここが一番大切なところだから、よく聞きなさい。ママコスさまのお言葉には、こう記されているのだ。

ゼウスさまのさばきの年に、かわいそうな農民をすくうため、一人の少年がたちあがると。

その少年は、この時十六歳になっている。うまれなからに学問にすぐれ、神さまを信じる心があつい。

その少年が諸人の先頭にたって、クルスの旗をかかげ、悪をおこなう者どもをうちたいらげて、地上に神さまのお国をうちたてる。

ママコスさまは、そのようにおっしやっているのだ。

どうだ、四郎どの、これをきかれて、何か思い当たることはないかな?」

小左衛門に聞かれても、四郎はこたえることができません。あまりにも不思議な話であったからです。

すると、小左衛門は、にわかにことばつきをあらため、

「四郎どの、我々天草に住まうキリシタンの信徒へ、ゼウスさまは、直接かたりかけたもうた。

ママコスさまの予言された少年こそ、江部村の四郎どのをおいてほかにない」 |

と、いったのです。

四郎は、おもむず、小左衛門の顔をみつめました。

「この私が? バテレンさまの予言されたゼウスさまの使者だと? とても信じられない!」

四郎は、心のなかでそうつぶやきました。小左衛門は、たたみかけるように、

「四郎どの、すぐに信じられないのもむりはない。 しかし、ゼウスさまのお言葉に、いつわりはないのだ!

四郎どのが、そのご使者であるという神の御声を、天草のキリシタン一同は、間違いなく自分の耳で聞いている!

さあ、四郎どの、ご一緒に天草へまいろう。いや私のほうから、お願いいたす。

ぜひ天草へきてくだされ。そして、神のおさずけになりたもうた役目を、立派にお果たしくだされ」 |

四郎は、かたわらの父の顔をみつめました。

「一体、私は、どうしたらよいのでしょうか?」と、たずねるつもりで、

「四郎、小左衛門どののいうとおりだ。私たちは、ゼウスさまのご命令にそむくことはできない。

ゼウスさまはかならず、信ずる者にたいし、恵みをおあたえになるのだ」

これが、父の答えでした。

しかし、その最後の言葉は、四郎にいい聞かせるよりも、まるで自分自身にいっているようでした。

しかし、言葉のいさましさとはぎゃくに、父の顔には、深い悲しみがうかんでいたのです。

一方、小左衛門の顔には、笑いがうかんでいました。

それは、自分の計画したことで、実現できぬものは何もないのだといいたげな、自信にみちた顔でした。

5 いまぞ起つべきとき! top

数日ののち、甚兵衛と四郎は、旅じたくをととのえて、なつかしい江部村をあとにしました。

二人の門出にあたって、四郎の母は、いいました。

「四郎は、神さまに召されたものです。

おまえのような子供をもったことを、この母は、心からほこりに思います。

あとに残った家族のことなど忘れて、ゼウスさまのお言葉にたがわぬよう、立派な働きをしてください。

そして、天草の人々を、みじめなくらしから、救ってあげてください。

それこそが、この母にたいする何よりの親孝行ですよ」

しかし、そういいながら、母親はしだいに涙声となり、最後には泣き出してしまいました。

大矢野村では、おもだった者たちが、四郎の到着を喜んでむかえました。

小左衛門が、四郎を彼らにひきあわせました。

「四郎どののおうわさは、すでに、この天草中に広まっておりますぞ]

大矢野松右衛門がいいました。

四郎は、けげんな気持でした。うわさなどといっても、自分のあずかりしらぬことです。

自分と無関係なところで、自分の運命が大きくかえられてゆく、そんな思いがしてなりません。

松右衛門は、さらに言葉をつづけて、

「とにかく、この土地の百姓どもは、一日千秋の思いで、あなたさまのおいでをおまちしておりました。

四郎どのの来られたときこそ、神の御国がこの地上にうちたてられるときなのだと、みんな信じきっております」

と、いいました。そして、最期に、

「四郎どの、どうか百姓どもの期待に応えてやってくだされ。

それこそが、神の御心にかなうことなのです。手前どもからも、とくとお願いいたしましたぞ」

と、たのみました。

いやそれは、たのむというより、なかば命令にちかい言い方でした。

しかし、それからしばらくの間、四郎は肝心の農民たちと、顔を合せることができませんでした。

彼は松右衛門の家に部屋をあたえられ、丁寧なもてなしをうけました。

そのかわり、一歩たりとも、無断で部屋をでることを許されません。

そのようにして、幾日かをすごしました。

一方、小左衛門をはじめ、おもだった同志たちの動きは、四郎をむかえてから、にわかにあわただしさをくわえました。

そしていつのまにか、四郎に関する不思議な物語が、天草の島中に広まってゆきました。

「四郎さまが、空へむかって、手をおあげになった。

すると、一羽のハトが空からまいおりて、四郎さまのお手にとまった。

ハトはそのまま、四郎さまのお手のなかに、卵を生んだ。

その卵を割ったところが、なかからキリシタンの聖書が現れたそうだ」

「あるとき、四郎さまの目の前で、竹に一羽のスズメがとまった。

四郎さまが近よって、不思議な呪文をお唱えになると、スズメは竹の枝にはりついたまま、うごけなくなってしまった。

四郎さまはゆうゆうと竹の枝をおって、スズメと一緒にお持ちかえりになったそうだ」

普通の人間にはとてもできない不思議な奇跡を、四郎が、演じたというのです。

さらに、

「四郎さまは、天草と島原のおいたの海のうえを、歩いて渡ってゆかれたそうだ」

と、いったようなことまで、まことしやかに、語られているのでした。

そして、それらのうわさは、またたくまに、島の隅々にまで、伝わってゆぎました。

小左衛門が、そのことを、トクトクとして、四郎に話ました。

「天草のキリシタンの間では、もはや誰一人、四郎どのが神のお使いであることを、疑う者はありません。

すべて計画どおりに、ことは運んでおります」

しかし、四郎には、どうしても納得ができない、胸のわだかまりがのこりました。

彼は思いきって、小左衛門にいいました。

「小左衛門さま、私は空から、ハトをまねいたこともなければ、海のうえを歩いたこともありません。

そんな嘘が広まっては、大変こまります。

島の人々が、間違ったことを信じないよう、注意していただけませんか。 ゼウスさまの教えのなかに、嘘をいってはならないと、ちゃんといわれているではありませんか」 |

だが、小左衛門は、ニタリと笑いました。

「四郎どの、あなたは正直だ。そのお気持ちには、心をうたれます。

しかし正直なだけで、この世のなかのことは、かたづきません。一番重要なのは、悪い領主をこらしめることです。

苦しんでいる農民たちをすくい、キリシタンの支配する幸せな国を、この日本につくることではありませんか。

そのことを、くれぐれも、お忘れになってはなりませんぞ」 |

そして、四郎の疑問には、何もこたえようとしませんでした。

こうして、一週間ほどたちました。

寛永十四年(一六三七)十月七日、島のおもだった人々が、大矢野村に集りました。その席で、

「四郎さまを神のご使者として、我ら一同の頭にいただく」 という、宣言が行われました。 いまやこうして、四郎は正式に、天草キリシタン門徒の総大将になったのでした。

この時、四郎は、あらかじめ用意された綾錦(あやにしき)の美しい衣裳をつけ、金銀でかざった太刀をさし、その席へ現れました。 大矢野村の同志たちは、いっせいにひれふして、四郎をおがみました。 そして、口々に神の恵みをたたえ、四郎の不思議な力をほめそやしました。

この時から四郎は、名前をあらためて、天草四郎時貞(ときさだ)と名のることにきまりました。 |

村の主だった人たちの前で、神のご使者として紹介される

きらびやかな衣装をつけた四郎。

|

式がおわってから、四郎は再び松右衛門の家でくらしました。

そして、さらに数日たったとき、にわかに外が騒がしくなりました。

興奮に顔をひきつらせた小左衛門が、四郎の部屋にかけこんできて、

「四郎どの、いよいよ、待ちに待ったときがきましたぞ!

海のむこうの島原で、農民たちが立ち上がり、藩の代官所をおそい、役人を殺したというしらせがいまとどきました。

島原におうじて、我々も立ち上がります。

四郎どの、すぐに身支度をしなさい。クルスの旗をかかけて、憎むべき領主たちと戦うのです!」

と、叫びました。

それは、十月二十二日のことでした。

四郎は、すぐに鎧、兜を身につげ、武装をととのえました。

四郎のからだにあう、美しい鎧が、すでに小左衛門らの手で用意されていたのです。

手に手に武器を持った農民が、続々と大矢野村に集り、いつしかその人数は七百人になりました。

刻々とはいる情報で、島原のくわしいようすが、しだいに明らかになりました。

これより数日まえ、島原の南有馬というところで、隠れキリシタンの農民たちが、ひそかにキリストの絵をかかけて、おがんでいました。

ところが、そのことが、藩の役人にしれました。

さっそく捕手がふみこみ、逃げ遅れた十六人の者をめしとって、ろくろく調べもせずに、死刑にしてしまったのです。

その殺し方が、あまりにも残酷でした。

そのため、農民たちの怒りが、爆発しました。

彼らは隊伍をくみ、あべこべに藩の役所をおそって、キリシタンをとらえた責任者である代官を殺してしまいました。

これがきっかけで、松倉家にたいするかねて根強い反感が、いっぺんに燃え上がりました。

南有馬の事件をまっていたかのように、島原の各地で、武装した農民が立ち上がりました。

藩の役所がおそわれ、役人たちはふくろだたきにされたり、川になげこまれたりしました。

彼らは、日頃のいばりぐあいはどこへやら、オロオロして逃げまどうぽかりでした。

いきおいにのった農民たちの軍勢は、島原半島を北へせめのぼり、松倉家の島原城をとりかこんでしまいました。

いつしかその人数は、一万八千人の大軍になっていました。

城をまもる武士たちは、とてもかなわないと、城門を固くとざし、なかでふるえていました。

藩主の松倉勝家は、ちょうど、江戸にいっていました。

留守を預かる家老をはじめ、武士たちは、一歩たりとも城からでることができません。

うっかりでたら最後、たちまち捕まり、たたき殺されてしまいます。城内の食糧は、とぼしくなってきました。

農民のがわには、つもりにつもった、日頃の怨みがありました。

さらに、神を信じる者が最期には勝つのだという、強い信仰がありました。

その気持ちが、彼らをささえました。

農民軍の意気は、まさに天をつくばかりです。そのどよめきが、島原城をゆりうごかすかと思われました。

島原と天草の間には、かねて、ひそかな連絡がとられていました。

島原での出来事は、ことごとく天草に伝わりました。

一方、天草の出来事もまた、次々と、島原へおくられてきました。

「天草に、ゼウスさまのご使者が現れたそうだ」

いつともなく、そのうわさが、島原の農民勢の間にも、広まってゆきました。

これによって、島原の農民たちはますます勇気づけられ、また、それまでどっちつかずをきめていた人々を、彼らの仲間にひきいれる力となりました。

「ゼウスさまのお守りがあるからには、我らの勝利はうたがいない。

我々も、天草勢とともに、四郎どのを総大将にいただこうではないか」

島原の指導者たちは、そのように提案し、これにたいして反対する者は、一人もいませんでした。

天草と島原の反乱軍は、ひとつにまとまりました。

天草四郎は、これら数万の人々にとって、いまや希望の星であったのです。

6 初戦の大勝利 top

十月二十八日、キリシタン浪人にひきいられた天草の農民たちは、いっせいに蜂起して、まず領内の神社とお寺をおそいました。

「我々は、ゼウスさまを信じる。それ以外の神や仏に用はない。トットとこの島から、出ていってしまえ!」

彼らは、口々にそう叫びながら、神社とお寺をうちこわし、火をつけて焼いてしまいました。

天草の支配をまかされていた富岡城の三宅藤兵衛は、このありさまをみて、胆をつぶしました。

彼もすでに、島原で反乱がおこったことをしっていました。

しかし同じことが、天草でもおきようなどとは、予想もしていなかったのです。

天草と島原のキリシタンたちが、ひそかに連絡していることを、彼はうかつにも気づきませんでした。

藤兵衛は、すぐ城内の武士たちを動員し、反乱の鎮圧にのりだそうとしました。

ところが、相手の人数は、藤兵衛の考えたよりもはるかに多く、武器もたくさん用意されていました。

わずか三百人の富岡城の手勢では、とてもおさえることができません。

藤兵衛は、すぐに唐津の寺沢家へ使者をたて、事態の急をつげるとともに、援軍の派遣をたのみました。

寺沢家でもびっくりしました。

すぐ援軍をおくることになり、その第一陣が、十一月十日に到着しました。

城方の人数は、あわせて一千五百人ほどになりました。

藤兵衛は、これだけの軍勢で、さっそく反撃にでました。

しかし、そのときまでに、反乱軍のほうには、さらに数倍の農民がくわわっていたのです。

反乱軍は、クルスをえがいた旗を、高々とかかけています。

天草四郎は、みずから全軍の先頭にたちました。

十三日、両軍ははじめて、戦火をまじえました。

農民のがわには、女や子供もくわわり、日頃の怨みをはらすはこの時とばかり、いさましく戦いました。

それに反して、城兵のがわは、なにしろ突然のことで、気持ちの準備も何も、できていません。

勝負はあっけなく、農民軍の大勝利におわりました。

藩兵の大部分は殺されてしまい、残りの者は命からがら算を乱して逃げまどいました。

藤兵衛は、どうすることもできず、ただやたらに大声で、

「みなの者、引返せ! 引返してたたかえ! 相手は、土百姓の集りではないか。

そんなものに恐れをなし、退いたとあっては、唐津武士の末代までの名おれだぞ。引返せ、引返せ!」

と、叫びたてました。

ついに農民勢は、藤兵衛のいる陣地にまで突入してきました。

藤兵衛は、さすがに刀をぬいて、必死に斬り合いましたが、とうとう重傷をおってうごけなくなりました。

「残念じゃ、無念じゃ。土百姓に捕えられて、生恥をさらすよりは、いっそ死んだほうがいさぎよい」

彼は、その場で、自害してしまいました。 |

唐津藩の寺沢家は、家老の藤兵衛に天草を任せていた。

彼は領地の不穏な動きに唐津からも支援も受けて戦ったが、

農民軍の方が数は多く、藤兵衛は討ち取られた。

|

農民たちは、藤兵衛の首をとり、それを槍の先にのっけて、さらしものにしながら、勝鬨(かちどき)をあげました。

その頃になると、四郎自身の気持ちにも、大きな変化が現れてきました。

はじめて天草にむかえられたとき、四郎はどうしても、わりきれない思いでした。

自分の何もしらぬまに、神さまの使者だということになってしまい、やった覚えのない魔術を、やったかのようにいいふらされたうえ、完全に自由を奪われてしまったのです。

四郎には、納得できないことでした。

誰かが変な目的をもって、自分を利用しているのではないかと、不安に感じられました。

しかし、実際の戦に参加して、彼の心は感動しました。

百姓の集りにすぎぬはずの軍勢が、本職の武士たちをこっぱみじんにやぶったのです。

まさに想像できぬことが、現実に目の前でおこったのでした。

「これこそ、ただの人間の業ではない。やはりすべては、ゼウスさまのご計画であったのだ!

ゼウスさまのお助けがあればこそ、大勝利をうることができたのだ」

四郎は、そう信じずにいられませんでした。十六歳の純真な魂は、

「ゼウスさまのお心がそうある以上、自分はすべてをあげて、それにお答えしなければならぬ」と、決心したのです。

四郎だけでなく、戦に参加した多くの農民たちも、同じような気持ちになっていました。

いまや、彼らは自信をもち、つきぬ勇気がわいてきました。

しかし、それとともに、

「俺たちは、絶対に正しいのだ。だからこそ、ゼウスさまが、守ってくださったのだ。俺たちは、正義の戦いをいどんでいるのだ」という信念が生じ、それがやがて、

「俺たちに味方しない者は、ゼウスさまの敵だ。そのような者は、誰であっても、許すことはできぬ」

と、あまりにも頑固な考えを、うみだすもとになるのでした。

彼らは、近くの村々へでかけてゆき、「我々の軍隊にくわわれ」と、村人たちに強制しました。

あるいは、

「俺たちのために食糧を用意しろ。俺たちは、自分の利益のために戦っているのではない。

ゼウスさまの良い国をつくるために、やっているのだぞ」と、さかんに主張しました。

彼らのけんまくをみて、村人たちは恐れをなし、いいなりに仲間になったり、食べ物をさしだしたりしました。

しかしなかには、頑(がん)として、これにしたがわない者もいました。

「何が正義の戦いか。おまえたちの信じるゼウスの神とやらに、私は何のかかわりもない。

私は自分の信じる、神社やお寺を拝んでいたい。

それをかってにこわすなど、言語道断だ。平和な土地に、余計な争いをおこして、全く迷惑千万だ」

そのようにいう人々を、反乱軍の農民は、くちぎたなくののしり、あげくのはては、捕まえて殺したり、家を焼きはらったりしました。

一方その頃、富岡城では原田伊予という人物が、唐津から応援にかけつけ、三宅藤兵衛にかわって指揮をとっていました。

この原田伊予は、なかなかいくさがじょうずでした。

潮のような反乱軍をみて、おじけついている城兵たちにむかい、彼は断固として、

「富岡の城を、どんなことがあっても敵に渡してはならぬ。

もし、そのような破目になったら、この天草の全土はキリシタンという悪魔どもにとられてしまう。

キリシタンは異国の者どもをここにひきいれ、この日本を外国人に渡してしまうだろう。

そうなっては、一大事だ。武士の面目にかけても、この城をまもりぬかなければならないぞ」

と、いいはなちました。

伊予は、城門をピッタリとざし、農民勢をよせつけません。

それでいて、農民勢が休息したとみるや、ふいにうってでて、奇襲をおこないました。

これによって、農民勢は、だいぶ困らされました。

あるとき伊予は、城兵に命じて、わざと城の一部に火をつけました。

煙がモウモウとたちのぼるのをみて、反乱軍のほうは、

「富岡城が、火事になった。いまこそ城をせめおとす絶好の機会だぞ!」

と、大喜びでせめかかりました。

しかし、これこそ、伊予の計略であったのです。

城兵のほうでは、待ちかまえていて、ここぞとばかり攻め手にむかい、矢や鉄砲を雨あられとうちかけました。

攻め手は大混乱におちいり、たくさんの戦死者をだしました。

こうして、はじめはすべてうまくいったキリシタンと農民の武装蜂起も、だんだんとむずかしくなってきました。

また、その頃になると、天草と島原に境を接するほかの藩か、行動を開始しました。

日本の大名のほとんどは、キリシタンが大嫌いでした。

農民の暴動が成功したら、それをまねて、自分の領内でも同じことがおこるにちがいありません。

「そんなことにならぬよう、百姓どもの反乱を、いまのうちにおさえつけなければならぬ」

と、大名たちは、決心しました。

特に島原と近い佐賀の鍋島家、天草と近い肥後の細川家は、いちはやく大軍を国境地帯に配置し、幕府の許可さえあれば、いつでも出兵できる準備をととのえました。

この両藩は、唐津藩や島原藩とは比較にならぬ、強大な勢力をもっていました。

また、さらに南の薩摩藩では、殿さまの島津家久が、わざわざ幕府へ手紙をおくり、

「反乱をおこした者どもは、農民が大部分ときいております。

そのような者どもに、唐津の藩兵がみじめな負けかたをしたとは、まことに残念です。

藩兵たちは、おそらく不意をくらって、不覚をとったものでしょう。

ぜひ、わが薩摩藩に、討伐をお命じください。

かならず、鎮圧してごらんにいれます」と、申入れました。

島津家久は、豪傑としてしられ、その家来の薩摩武士たちは、特に強いことで有名でした。

そういう大名たちが、立ち上がりはじめたのです。

一方、幕府でも、島津家久からいわれるまでもなく、一揆の鎮圧をすでに決定していました。

暴動突発のしらせをもった使者が、早馬で江戸城にかけこんだのは、十一月八日でした。

戦いがはじまって、すでに、二週間ほどたっています。

幕府では、老中はじめ、おもだった重役たちが相談しました。

「容易ならぬこととは思いますが、相手はたかだか百姓の反乱でございましょう。

おおげさに騒いでは、幕府の面目にかかわりましょうぞ」

「しかし、このようなことが、流行になっては一大事です。やはりいまのうちに、有効な手をうたなければ……」

「確かに、そのとおりでござる。九州の諸藩にたいし、出動の準備をさせましょう。

幕府からは、それらを指揮する総大将をさしおけるべきです」

その結果、板倉重昌という人を、総大将に任じました。

重昌は、この時五十歳で、二万石にみたない小さな領主でした。

幕府の重役たちは、

「たかが百姓の反乱をしずめるには、板倉どので充分であろう。

首謀者を捕えて、死刑にすれば、残りの者はすぐおとなしくなるにきまっている」

と、みくびっていたのです。

彼らは、将軍家光に願いでて、そのとおり許可をもらいました。

家光が病気で死にそうだといううわさは、じつは、間違いであったのです。

板倉重昌は、手勢をひきつれ、すぐ九州へむかいました。

重昌にさきだって、島原の殿さまの松倉勝家も、いそぎ江戸から領地へ戻っていました。 |

暴動の知らせを聞いた江戸城では、九州の諸藩へ支援を求め、

総大将に小大名の板倉重昌に任じました。

|

若くてわがままな勝家は、ひどくはらをたてて、

「ふとどき千万な土百姓めらが! 目にものみせてくれるわ。わしがみずから先頭にたち、天草四郎とやら申す小わっぱを、引っ捕らえてくれる」

と一人で、興奮していました。

7 捕われた母と妹 top

ところが、ちょうどその頃、農民勢にとって、最初の大きな痛手というべき事件がおこりました。

農民たちの思いもかけぬ働きに、神の力の偉大さをシミジミさとった四郎でしたが、しかし心のうちには、どうしても気にかかることがありました。

それは、生まれ故郷に残っている母と妹のことです。江部村は、細川家の領地です。

細川家が敵ときまったいま、彼女たちの身の上にどんな災難がふりかかるかわかりません。

ある日、作戦会議の席上で、渡辺小左衛門がいいました。

「肥後の領内には、かってゼウスさまを信じながら、幕府の弾圧のため、やむなく信仰をすてた者が大勢おります。

そういう人々をも、仲間にひきいれましょう。

彼らが肥後で暴動をおこせば、細川家といえども、おいそれと天草までせめてくることはできますまい。

そのためには私がもういちど、肥後へまいりましょう。かならず彼らを、うまく説得してごらんにいれます」 |

「それは名案だ。しかも、そのことを見事にやれる人は、小左衛門どのをおいてほかにない。

ごくろうだが、ぜひお願いしたい」

一同は、さっそく、賛成しました。

肥後という言葉がでてくると、四郎の胸はうずきます。

そこに残っている家族たちのことを思うと、戦よりも気にかかるのでした。

「私も、一緒に肥後へゆきたい。なつかしい母上と妹がどうしているかを、確かめてきたい」

四郎は、心のなかで、そうつぶやきました。

ところが、その四郎の気持ちをさっしたように、小左衛門が言葉をつづけたのでした。

「私が肥後へゆくのは、もうひとつ目的があります。それは、四郎どののご家族のことです。

いまのままでは、危険です。私はみなさんを、天草へおつれすべきだと思います。

その役目も、一緒にはたしてきたいのです」 |

「おお、そうじゃ、そうであった。肥後の江部村には、益田家の方々が残っておられたのだ。

小左衛門どののいわれるとおり、さっそく、ここへお迎えしなければいかぬわい」

一同は、はじめてそれに気がついたように、ガヤガヤ騒ぎました。

ともかく、こうして、四郎の家族をつれだす計画がねられました。

四郎にとって、このうえなくうれしいことでした。

しかし、あとから思うと、小左衛門はいささか、調子にのりすぎていたのです。

小左衛門は、数名の仲間と一緒に、ひそかに舟で天草をたち、肥後の海岸の郡浦に上陸しました。

すでに、日は暮れています。

「今夜は、このあたりで、泊まることにしよう。夜道を歩いては、かえってあやしまれる」

小左衛門の発案で、一行は、近くの大きな家を訪ねました。 戸口で案内をこうと、なかからでてきたのは、十五歳くらいの少年でした。

「ご主人は、おいでかな?」

小左衛門が、たずねました。

「いいえ、おりません。留守でございます」 少年はいぶかしげな顔で、一同を見回しながら、こたえました。

「そうか、それは困ったな。 我々は天草の者なのだが、こんど島で暴動がおこったため、やっと舟でにげだしてきたのだ。 これから肥後の領内に、住まわせていただきたいと思ってきたのだが……。さて、どうしたものだろうか」

小左衛門が、わざと困ったようにいいました。

それをきいて、少年は、

「そういうことでしたら、今晩は家にお泊まりなさい。

私の父は、彦左衛門ともうし、この土地の大庄屋をつとめております。

明日の朝、戻りますから、なんなりとご相談ください」

と、親切に、いいました。

小左衛門はじめ、一行は、うまくいったと心のなかで思いながら、

「それはありがたい。では、そうさせてもらいましょう」

と、お礼をいって、家にあがりました。

その頃、天草や島原から、むりやりキリシタンの仲間にいれられるのを嫌って、続々と肥後のあたりへ逃げてくる人々がいました。

少年は、小左衛門の一行を、どうやらその仲間だと思ったようすです。少年はみずから、

「私は、彦左衛門の息子で、太郎吉といいます」と、名のりました。

一同は、太郎吉に案内されて、座敷にとおされました。

さすがは大庄屋の家だけあって、家具なども贅沢にできています。 |

細川家の肥後藩が敵とわかったので、肥後の元キリシタンへの策動と、四郎の家族の救援のため、小左衛門は肥後に向った。途中、日が暮れたので庄屋の家で泊めてもらい、酒をごちそうになった。その時、庄屋の息子の太郎吉の機転で、肥後藩の武士が乗込み、小左衛門一同は捕えられた。 |

太郎吉は、召使いに命じて、酒とごちそうを運ばせました。

小左衛門はじめみなは、ひさしぶりに畳のうえでくつろぎ、すっかり酔っぱらってしまいました。

そのときです。突然、障子をやぶって乱入してきたのは、みるからに強そうな男たちでした。

手に手に鉄砲をかまえ、小左衛門らをとりかこみ、

「あやしい奴らめ! そこをうごくな。手向かいすると、うち殺すぞ!」と、叫びました。

「しまった、はかられたか!」

小左衛門はとびあがりましたが、もはや後の祭りです。

一同のそぶりをあやしいとにらんだ太郎吉が、少年ながらに知恵をしぼった計略だったのです。

小左衛門らはつい油断して、ウマウマとそれにだまされてしまいました。

天草からきた一行は、たちまち、しばられてしまいました。

屈強な男たちは、小左衛門らの尻をけとばし、

「さあ、立て、歩け!」と、荒々しく怒鳴りつけました。

一同は、もはやこれまでと観念し、おとなしく外にひきだされました。

そして、あえなく、肥後藩の奉行所へひきわたされてしまったのです。

奉行所でのとりしらべは、苛烈をきわめました。

そして一行の一人が、肌身はなさず持っていた十字架を、役人にみつけられました。

こうなっては、万事休すです。

「その方どもは、天草と島原で暴動をおこしたキリシタンの一味であろう。

ふとどき千万な奴らだ。何の目当てがあって、肥後のご領内に入ったのか。しんみょうに白状いたせ」

役人たちは、激しくせめたてました。

ムチでひっぱたき、こん棒でなぐりつけ、水をぶっかけ、しばりあげて逆さに吊るし、ローソクを近づけて肌を焼き、重い石をひざのうえにだかせるなど、ありとあらゆる拷問がくわえられました。

はじめのうちは、

「私どもは、天草のただの百姓でございます。キリシタンの一味などではございません。

あの十字架は、道ばたでひろいまして、お役人さまにお届けしようと、もっていたのでございます」

と、いいつづけた小左衛門も、幾度も気絶させられたあげく、とうとうこらえきれず、すべてを白状してしまいました。

その自供にもとづき、細川家では、さっそく役人を江部村へおくりました。

そして、四郎の母と妹をはじめ、四郎の姉である小左衛門の妻や、キリシタンに味方しそうな人々を、片っ端からめしとってしまいました。

やがてこのことが、天草の陣地にもわかりました。

陣地のなかは、大騒ぎになりました。

「すぐ助けをおくろう。小左衛門どのはじめ、捕虜になった人々を奪い返すのだ。そうしないと、大変なことになるぞ」

さっそく、一部の軍勢が、幾艘もの舟にのって、対岸へおしわたりました。

ところが郡浦(こうのうら)では、すでにそのことを予期して、用意万端ととのえていました。

庄屋の彦左衛門の命令で、村中の人々が総出で、海岸に陣地をつくり、かがり火を赤々とたき、男はもとより、女、子供も鉄砲や竹やりを持ち、徹夜で反乱軍の襲来にそなえているのです。

「これでは、だめだ。とても上陸できそうにない。彼らのうしろには、細川家の部隊がひかえているにちがいない」

彼らはしかたなく、救出をあきらめて、天草へ引返しました。

8 原城をめぐる攻防戦 top

天草にある四郎たちの本陣は、重苦しい空気につつまれました。

彼らの参謀だった小左衛門が、捕まってしまったのです。あとに残った者が、途方にくれたのもむりはありません。

沈黙をやぶって、長老格の松右衛門がいいました。

「こうなっては、もうしかたがない。小左衛門どのの身は、ゼウスさまにお祈りして、お守り願うことにしよう。

残された我々一同は、これまでよりも結果を固くして、あくまでもこの戦を戦いぬくのだ」

確かに、それ以外によい方法は考えられませんでした。

四郎にとって、何よりも心配なのは、小左衛門がつれてくるはずだった家族たちのことです。

小左衛門が捕えられたいま、四郎の母や妹は、はたしてぶじでいるでしょうか。

「すべては、ゼウスさまの御心のままだ」

父の甚兵衛が、ポツリと、つぶやきました。

母たちのことを思うと、四郎の胸は、はりさけそうになります。

しかし、彼はジッとそれをこらえ、けなげにも覚悟しました。

「私は、この世にゼウスさまのお国をつくるため、えらばれた若者なのだ。

この戦いにくわわった人々を、勇気づけなければならない。

私自身が、めめしい態度をみせてることは、絶対に許されない」

四郎は、口びるをかみしめて、不安をおさえました。

そういう四郎の気持ちが、同志の人々につたわったからでしょう。一同の団結はいっそう強まりました。

むしろ、小左衛門がいなくなって、かえって純粋な信仰がもりあがったといえるかもしれません。

小左衛門という男は、はたしてどのていどに、ゼウスの神を信じていたのやら、ハッキリしないところがありました。

彼自身の本当のねらいは、かつて小西家につかえていた浪人たちをうごかし、憎い徳川氏に一泡ふかせることでした。

その手段として、キリシタンの信仰を利用しようとしたのです。

その小左衛門が捕まってしまい、あとに残った人々の大部分は、彼よりももっと本気で神さまを信仰していました。

自分たちが生命をかけて、ゼウスのためにつくすならば、神もかならず守ってくれると、固く信じて疑いませんでした。 小左衛門なきあとの農民軍は、作戦などロクロク考えずに、神の守りのみをたより、ただしゃにむに突進しました。

富岡城の攻撃が、くりかえされました。

しかし、原田伊予の指揮する城兵の守りは固く、農民勢は攻めるたびに、多くの死傷者をだしました。

そうこうするうちにこの反乱を鎮圧すべく、幕府の大軍が出動するという情報がはいりました。

小左衛門にかわって、参謀をつとめることになった芦塚忠右衛門が、

「いまのまま富岡城にこだわっていると、そのうち、あべこべに敵の大軍が、我々のまわりを取り囲んでしまうでしょう。

城ぜめをいったん中止し、どこか適当な城へ、我々の方がたてこもるべきです。

そして幕府の大軍をひきよせ、守るとみせては攻め、攻めるとみせてはしりぞき、相手に損害をあたえながら、持久戦をつづけます。そのようにして、日数をかされるならば、かならず、ゼウスの神が奇跡をおこし、おどろくべき力によって、敵軍を全滅させてくださるにちがいありません」 と、提案しました。

一同、だれ一人異議をとなえませんでした。

忠右衛門は、さらに、

「この目的のため、我々のこもる要塞として、うってつけの城があります。それは原城です」と、いいました。 |

原城とは、島原半島の南の浜辺にあり、かつて有馬氏がきずいた城でした。

しかし、松倉氏が殿さまになってからは、全くつかわれずに、無人のまま放置されていました。

この原城は、一方が海に面し、しかもけわしい岸壁がそそりたっていました。

のこる三面は、広々とした沼地にかこまれ、容易に攻め込むことができません。

守るにやすく、攻めるに固い、籠城するにはもってこいの城でした。

「あの城こそ、ゼウスさまの我らへの贈物です。ただちに原城を占領して、守りをかためましょうそ」

忠右衛門は、そうもいいました。

反乱軍は、この計画にしたがって、富岡城のかこみをときました。

そして天草をあとに、舟をしたて、あいついで島原へわたりました。

なにしろ多年、ほうっておかれたため、原城はすっかり荒れはてていました。

一同は昼夜兼行でこれを修理しました。

大勢が協力したかいがあって、工事はおもいのほかはかどり、一週間ののちには立派な城ができあがりました。

彼らは、その城の屋根に十字架の旗じるしをたて、天下の大軍をむかえ討つ準備をととのえました。

しかし、籠城には、食糧をたくわえなければなりません。

キリシタンたちは、付近の村をおそい、多くの米や野菜をうばって、城のなかへ運びこみました。

鉄砲も、一千六百丁ほどあつまりました。

老若男女あわせて三万五千人もの人数が、原城にたてこもりました。

島原の地には、戦国時代このかた、徳川氏をこころよくおもわぬ武士の子孫が数多く住んでいました。

そういう人々が、こっそりと、食べ物や武器を城へ届けてくれました。 |

農民軍は天草の富岡城の攻撃から、

島原半島の無人の城の原城にこもることになった。

|

そのことが、キリシタンたちを勇気づけ、

「やっぱり、神さまは、我々をお守りくださるのだ」と、感じさせました。

板倉重昌のひきいる幕府軍が、島原へ到着したのは、反乱軍が原城にたてこもってから、約一週間ののちでした。

江戸をでたときから、重昌は、心のなかで、

「どんなに多くても、敵の人数が、五千人をこえることはあるまい。

浪人と百姓のよりあつまった烏合(うごう)の衆なのだから、たやすく征伐できるにちがいない」

と、あなどっていました。

ところが、いざ島原にきてみて、彼はおどろきました。

相手は予想を七倍もうわまわる大勢力であり、しかも思いのほか、戦意おおせいのようすです。

「これはいかん。うかつに手をだしたら、味方の損害がふえる。しばらくようすをみることにしよう」

重昌は、全軍に命じて、城から一キロメートルもはなれたところへ陣地をつくり、遠まきにする作戦にでました。

さらに、重昌をこまらせたのは、九州諸藩の大名たちの態度でした。九州には、実力のある強い大名が大勢います。

それらが重昌をバカにして、なかなか命令どおりにしません。

大名たちにとって、板倉重昌(しげまさ)などという人物は、これまで名前をきいたこともなかった人です。

「こんなおいぼれに、戦の指揮ができるものか」

そう考えて、みんな、てんでバラバラな行動をとりました。

こんなありさまで、重昌がいくらやきもきしても、幕府軍の足並は、いっこうにそろいません。

いつしか、この年も、十二月になりました。あ戦い九州にも、冬がきました。

しかもこの年の冬は、異常といってよいほどの寒気が日本をおそいました。

ふきさらしの野原につくられた幕府軍の陣地は、ひどい寒さにみまわれて、病気になる者や、凍え死ぬ者がぞくぞくとできました。

大名たちは、しだいにあせりだし、

「こんな遠まき作戦では、いつまでたっても、らちがあかない。戦わぬうちから、味方の損害がふえるばかりだ。

百姓どものこもる城を攻めるのに、なにもこんなに用心する必要はあるまい。

どうやら板倉どのは、臆病風にふかれて、手も足もでないのではないか」

と、うわさするようになりました。

そして自分の藩兵にたいし、かってな攻撃を命じる大名が、あとをたちません。

しかし、原城の反乱軍も、防戦のため、さまざまな工夫をこらしていました。

各大名の軍勢は、そのたびに手痛い反撃をうけ、多くの戦死者をだしました。

このありさまをみて、板倉重昌は、まよいました。

「こんなことをしているくらいなら、いっそ思いきって、総攻撃を行うべきではないか」

彼は、ついに、決心しました。

そのときの幕府軍の人数は、諸藩あわせて、およそ二万人あまり。城方にくらべると、少数でした。

しかし、城を守る三万五千人は、老人や女や子供をいれての人数です。

だとすれば、そんなにおそれる必要はないと、重昌は思いなおしました。

十二月十九日の夜ふけ、総攻撃がはじまりました。

ところが、この時になっても、幕府軍の統一はとれません。

各藩がそれぞれ、ぬけがけの手柄をたてようと、てんでバラバラの攻撃をはじめました。

重昌の命令など、いっこうにききません。

まっさきに突撃したのは、鍋島藩の軍勢でした。鍋島家の領地は島原のすぐとなりです。それだけに、戦意はさかんで、

「遠方からきた他国の者に、さきをこされてなるものか」

という武士の意地もありました。

鍋島勢は、鬨の声もろとも、原城の城壁へとりつき、われさきにと、よじのぼりました。

どういうわけか、城方からは、なんの反撃もしてき胄せん。

「さては、我らの勢いにおじけづいたな。それ、すすめ!」

鍋島勢は、たちまち城壁の一角を占領し、いっせいに勝鬨をあげました。

ところが、これが城方の計略でした。

キリシタンの城兵たちは、真っ暗な城壁の片隅に、ジッと息をころし、攻め手ののぼってくるのを待ちかまえていました。

鍋島勢が勝ちにおごったその瞬間、彼らは物陰から、いっせいに矢を射かけました。

鍋島勢は、不意をつかれ、びっくりしました。あたりはいちめん、夜のやみです。

敵がどこにかくれていたのか、見当がつきません。彼らは、あわてて、城壁から逃げだそうとしました。

しかし、ようすがよくわからぬため、マゴマゴするばかりです。

城兵たちはかくれ場所からとびだし、逃げまどう相手を、かたっぱしから討ちとりました。

鍋島勢が混乱しているころ、別の城壁では、柳川藩立花家の軍勢が、攻めかかっていました。

しかし、彼らがよじのぼりだしたのをみすました城方では、城壁のうえからいっせいに、大きな石と熱湯をあびせました。

立花勢の死体がるいるいと山をなしました。

第一回の総攻撃は、幕府軍の足並がそろわぬまま、こうして、惨敗におわりました。

城を守るキリシタン勢の意気は、再びあがりました。

「やっぱり、我々には、ゼウスさまのお守りがあるのだ。勝利を信じて、くじけまいぞ」

これにくらべると、幕府軍の落胆は、おおうべくもありません。重昌は一人で、

「こんなざまになったのも、大名たちが、拙者の命令をきかないからだ」と、ブツブツいっています。

大名たちは、大名たちで、

「あんな無能な指擇者がきたものだから、このとおり、らちがあかぬのだ」と、口々に重昌をののしりました。

総攻撃に失敗したしらせは、すぐ江戸へ届きました。幕府の重役たちは、いまさらのように、ことの重大さにおどろき、再び会議をひらきました。

「たかが百姓の一揆と、あなどったのが間違いのもと。

彼らの仲間には、小西行長の残党が、多数くわわっておるようすです。

彼らの主魁は、天草四郎とやら申す少年にて、そやつは、キリシタンの妖術をこころえ、いろいろとあやしげな奇跡を行うとのことです」

「いや、たとえいかなる理由があろうとも、反乱軍の城ひとつおとせぬとあっては、幕府の面目にかかわりましょうぞ。

聞けば、江戸の町では、はやくもこのことを知り、ご公儀や諸大名をあざける落書きや歌がはやっておりますとのこと。

早急に手をうたぬと、ゆゆしきことになりかねませぬ」

「そもそもの失策は、あんな板倉重昌(しげまさ)どののごとき人に、指揮を命じたことじゃ。

もっと有能な人物をおくり、作戦をたてさせるべきでござる」

「いや、全く、そのお言葉のとおりじゃ」

「賛成でござる」

「賛成でござる……」

こうして、とうとう幕府では、重昌のかわりに、老中の一人である松平伊豆守信綱(のぶつな)を、総司令官に任じ、指揮をとらせることにしました。

松平伊豆守は大変かしこい人で、“知恵伊豆“とあだなされていました。

さらに、副将として、大垣藩主の戸田左門が任命されました。

幕府の新しい決定は、いちはやく、島原の陣にも届きました。

だが、これでは、板倉重昌の面目は、まるつぶれです。

総指揮官を命じられながら、やったことといえば、味方の戦死者がふえただけ。

そこへもってきて、知恵伊豆が新しく司令官になったというのですから、まるで重昌は不信任されたのも同じことです。

さすがに重昌にも、武士としての意地がありました。

「かくなるうえは、伊豆守さまがご到着になるまえに、原城をせめおとしてみせるぞ」

彼は、悲壮な決心をしました。

年があけて、寛永十五年(一六三八)の元旦、重昌は、突然全軍にたいし、再度の総攻撃を命じました。

「今日は元旦だ。よもや元旦に攻撃はあるまいと、敵は油断しておるにちがいない。そこをねらって攻め込むのだ」

これが重昌の計画でした。

しかし、それは大変な考えちがいでした。

キリシタンは、クリスマスを盛大に祝いますが、元旦には特別のことをしません。

城方ではふだんとかわらず、いつでもたたかえるように、準備をととのえていたのでした。

重昌は、キリシタンについて、なにも勉強していませんでした。これが、大失策のもとです。

元旦の午前二時、肌にしみわたる寒さをついて、幕府軍の第二回の総攻撃がはじまりました。

三方から、原城めがけて、有馬、鍋島、松倉、立花という諸藩の軍勢が、いっせいに攻めかかりました。

城方では、まっていたとばかりに、鉄砲をうちだし、激しい攻防戦が開始されました。

しかし、城方の守りは、完壁でした。

諸大名の藩兵は、くりかえし攻めかかりましたが、そのつど、おびただしい死者をだして、撃退されました。

夜があけかけたころ、この第二回の総攻撃も、完全な失敗であることがハッキリしました。

板倉重昌(しげまさ)は、いてもたってもいられません。

とうとう奥の本陣をとびだし、みずから馬にのって、前線に現れました。

松倉勢が、苦戦しています。重昌は、そのただなかへかけいり、

「しりぞいてはならんぞ! せめよ、せめよ!」と、叫びました。

しかし、すでにうき足だっていた松倉勢は、重昌の声とあべこべに、総崩れになって、退却をはじめました。 |

幕府で老中の松平伊豆守を、新しい司令官に任命したことを知った

首になる司令官の重昌は、二回目の総攻撃を命じたが、

またも大失敗で自らも戦死した。

|

そして、アッというまに、後詰にひかえていた平戸藩松浦家の陣列のただなかへ、なだれこみました。

このため、松浦家の軍勢も大混乱におちいってしまいました。

重昌は、絶望のおもいで、味方のだらしない負けぶりを見ていました。

この時でした。城方からうちだされた一発のたまが、重昌の胸にあたりました。

重昌は、声をたてるまもなく、その場へ崩れおれて、息がたえました。

こうして、前回をうわまわる大損害をだし、おまけに指揮官まで死なし、幕府軍は、全く意気消沈してしまいました。

これに反し、城方の意気はあがるばかりです。そのときは、誰も彼もが、ゼウスの守りを信じきっていました。

城方では、小左衛門(こざえもん)にかわって、五人の浪人たちが指揮にあたっていました。

首謀格の芦塚忠右衛門(あしずかちゅうえもん)をはじめ、松島半之丞(はんのじょう)、有家休意(ありいえきゅうい)、相津源察(げんさつ)、布津村大右衛門(ふつむらおおえもん)でした。

118

そして、四郎は一体、どうしていたでしょうか。

そのころ、城内に、小さな祠(ほこら)がつくられ、ゼウスの神と十字架が祭られていました。

四郎は毎日、そこにこもり、ただただ神への祈りを捧げていたのです。

すべては、五人の浪人が計画しました。そうすることで、味方を安心させ、勇気をふるいただせようというのです。

「みるがよい。敵は手も足もだせない。あげくのはてに、司令官は戦死する。なんとも、なさけないざまだ。

これが、徳川のほこる天下の軍勢の正体なのだ。それというのも、ゼウスさまのお守りによる。

そのお守りは、四郎さまのお祈りによって、我々にくだされたのだ」

彼らは、そういって、味方をはげましました。

しかし、それから二日のちの正月三日、あらたに十万の大軍をひきつれた松平伊豆守が、この島原へ到着したのでした。

9 さすがは“知恵伊豆“ top

松平伊豆守は、板倉重昌の戦死と、第二回の総攻撃に失敗したてんまつを、苦い顔で聞きました。

しかし、すでに内心、ひとつの計画をたてていたのです。

彼はすぐ、戦線の視察にでました。そして、知恵伊豆の名前にふさもしく、新しい作戦をたてました。

「原城は、天然の要害であり、短期間にせめおとすことは、困難である。

つまらぬめんつなどにこだわらず、じっくり持久戦でゆくべきである。

とりあえず、味方も守りを固くして、城をとりかこむ。そして、相手の疲れるのを辛抱強く待とう。

大体、城兵たちの意気がさかんなのは、ゼウスとやら申す神を狂信的に信じているからだ。

いざとなれば神の救けがあると、彼らはまじめに信じきっている。

それが彼らに、自信をあたえている。この自信を、まずくずさなければならない。

キリシタン一人一人の心の城を、うちやぶることが先決だ。そのうえで、城内の団結にひびをいらせる。

自分がこれまで信じてきたものが、間違いとわかったとき、狂信者の集団は、一転して弱さをばくろするものだ」 |

かくして、知恵伊豆の命令により、城を十重二十重にとりまく陣営がととのえられました。

同時に伊豆守は、政治的な手を、着々とうちはじめました。 彼は長崎へ使者をおくり、出島にあるオランダ商館に協力をもとめました。

オランダ商館としては、幕府のきげんをそんじては損です。さっそく要求にこたえて、軍艦をおくってきました。

そして、城兵たちの意表をつき、海の側から城めがけて、大砲を撃ちかけました。 おもいがけぬ敵の出現に、城方は大きな打撃をうけました。

一方陸上では、矢に手紙をむすびつけ、さかんに城内へうちこみました。

手紙の内容は、降伏をすすめたものでした。

「あなたがたは、この古い城にいつまでもたてこもって、一体なんのつもりですか?

幕府の政治に不平があるからでしょうか? それとも、松倉家にたいして怨みがあるからでしょうか?

当方はなにも、あなたたちのいいぶんを、あたまから聞かないといっているのではありません。

もし、そちらの申すことが、理にかなっていたなら、その願いをかなえる用意もあります。 こちらは、そのつもりでいますから、いそいで城をあけわたしなさい。

そうして、それぞれの家にかえり、これまでどおり、農業に精だして、平和なくらしをいとなんだらどうですか。

そうすれば、すべてが安泰にゆくのです。当方としては、あなたたちの暮らしがなりたつように、ぞんぶんの援助をいたしましょう。

とくに、今年にかぎっては、このような騒動がおこって、作物の収穫もできなかったでしょうから、年貢をことごとく免除してもよいと考えています。

ともかく、当方としては、そちらの申しいでにたいして、交渉に応じる用意をしています」 |

|

松平伊豆守は海からはオランダ船からの砲撃、

陸からは矢文での降伏勧告の持久作戦をとった。

|

しかし、城方では、こんなさそいに、おいそれとのってはきませんでした。

相談のすえ、彼らのほうでも、矢に手紙をむすびつけて、返事をだすことにしました。

「お手紙、拝見いたしました。

我ら一同が、この城にたてこもったのは、松倉さまのご領内で行われることが、あまりにもひどかったからです。

ここ数年の間、どうしようもないほど、高い年貢をかせられ、我らのほとんどは、牛馬を手放し、家財を売りつくし、さらにはむすめにまで身売りさせて、それでもなお、くらしてゆけないありさまでした。

我ら一同、そのために、どれほど泣いたかしれません。そして、ついに堪忍袋の縉がきれたのです。

たとえ、この身は死んでも、松倉勝家どのにつもる怨みだけはいってやりたいとおもい、故郷をすて、家族と別れ、この城にたてこもったしだいです。

いまや、あなたさまの軍勢は大勢であり、それにたいするあれらの軍勢は少数です。

しかし、我々はあくまでも戦いぬく覚悟をかためています。

なんとなれば、我々には、ゼウスさまのお守りがあるからです。

我々は、死をおそれません。むしろ、よろこんで死をむかえます。

なぜならば、ゼウスさまを信じるかぎり、天国へゆくことができるからです。

ゼウスさまの教えを、いったん信じた以上、けっしてかえることはありません。これは、我々の固い掟です。

徳川家では、そのゼウスさまの御教えにたいし、きびしい取締りをくわえました。

このため、世の中に、さまざま不安なことがおこりました。

我々は、いまや心をひとつにし、あくまでもゼウスさまにしたがう覚悟です。

この決心を、かえることはできません。正しい神を信じ、あやまてる教えをすてることが我々のつとめです。

生命のあるかぎり、ゼウスさまの愛にこたえてはたらき、死したのちは、天国へいって、永遠の幸福に浴します。

そういう我々を、たんなる不届きな逆賊と、同一に扱っていただきたくはありませぬ。

もし、どうしてもといわれるなら、キリシタンの教えを日本に広めることができるよう、約束してください。

その自由を我々に、おあたえください。そうすれば、我々とて、いつまでも籠城をつづげるつもりはありませぬ」 |

だが、こういう要求を、幕府が認めるはずはありません。

キリシタンを禁止しているのは、幕府のもっとも固い方針のひとつです。

つまり、城方としては、こんな返事をたすことで、伊豆守の降伏のすすめを、全く受付なかったのです。

しかし、伊豆守は、それくらいのことで、あきらめる男ではありませんでした。

「とにかく、根気よくゆくことだ。そうすれば、かならず、城内に乱れが生じる」

彼は、あいかわらず、手紙合戦をつづけました。

「そちらの返事を見ました。しかし、当方には疑問があります。

城にこもっているすべての者が、ゼウスを信じているのでしょうか?

聞くところによると、本当は幕府にたてつく気持などなく、これまでどおりの生活を、平和につづけたいと願っていた者が、浪人とキリシタンにおどかされ、あげくのはては、家を焼きうちにされたうえ、家族を人質にとられ、やむなく仲間にくわおった者が多いということではないですか。

このあたりの土地の者が、みんな、そういっていますよ。

当方としては、むりやり仲間にひきずりこまれた者を、とがめたでするつもりは、全くありません。

だから、そういう人々は、安心して城をでて、わが軍の陣地においでなさい。

これまでと同じように田畑をあたえ、しかも今年は年貢をとりたてず、収穫できただけのものを、みんなあたえてやりましょう。

だから、一刻もはやく、こちらへいらっしゃい。

もし、あくまでもキリシタンを信じて、幕府にたてつくというのなら、重い罰をくださなければならなくなります。

だから、いまが、絶好の機会なのですよ」 |

伊豆守は、このような手紙をおくり、城方の団結をくずそうとはかりました。

さらに伊豆守は、一計をあみだしました。彼は、細川家にたいして、

「賊将天草四郎の家族の者たちが、貴藩に捕えられているそうだが、それを至急私にあずけていただきたい。

彼らを囮(オトリ)にして、城兵たちに降伏をすすめてみるつもりだから」と、申入れました。

伊豆守の命令にしたがって、細川家では、藩内の牢屋にぶちこんであった捕虜たち――四郎の母と姉と妹と、それに渡辺小左衛門と仲間たち数名を、厳重な見張りをつけて、島原の陳地へ護送してきました。

捕虜の一同は、伊豆守の面前にひきだされました。

「賊の主謀者と申すは、その方どもか」

伊豆守は、きびしい表情でいいました。

「いえいえ、めっそうもない。私は、主謀者などではございませぬ」

あわててこたえたのは、小左衛門でした。

しかし、伊豆守は、それにとりあわず、

「その方どもが、もし、生命を助かりたいのであれば、拙者の申すとおりにせよ。

城にこもる賊どもにたいし、降参をすすめる手紙を書け」と、いいつけました。

「書きます、書きます」

小左衛門は、返事をしました。そればかりではありません。彼は自分から

「どうか、私を、城へおおくりください。彼らをかならず、説得してごらんにいれます。

もし、聞きいれられぬ場合は、城に火をつけ、これを焼きはらいます。

煙を合図に、おせめになれば、城はひとたまりもなく、落ちるでございましょう」

と、よけいな提案までしたのです。

あれほど威勢のよかった小左衛門でしたが、しばらく牢屋にいるうちに、すっかり意気地なしになってしまいました。日ごろ、強そうなことをいう者ほど、本当は勇気がないのです。 |

伊豆守は細川家に捕えられている四郎の身内を預かり、

彼らをオトリにして降伏させる案を案がえた。

|

これにくらべると、四郎の母と姉は、ずっと立派でした。彼女たちは、伊豆守にたいし、

「私どもは、生命を助かりたいなどと、思っておりませぬ。すべては、ゼウスさまがおきめになります。

私どもは、安心して、それにしたがいます。そして、けっして死ぬことをおそれませぬ。

ただ、最後のお願いとして、もし許されるならば、私どもを城へおいれください。

城のなかで、四郎と一緒に死にとうございます」

と、いいきりました。

伊豆守の顔には、さすがに感動の色がうかびました。しかし、彼はあくまでも冷静に、ものごとを処理する人でした。

「なるほど、それほどまでに申すなら、望みをかなえてやらぬでもない。だがそのまえに、ひとつ条件がある」

彼はそういって、ポンとひざをたたきました。

それから数日ののち、幕府軍の一人の武士が、原城の城門へすすみ、大声でよばわりました。

「松平伊豆守さまより、城兵の人々に、申入れたきことがござる。今から使者をおくるゆえ、城門をあげられよ」

城にこもる反乱軍は、この口上を聞いて、一体何事かとおもいました。

しかし、この時、その武士の背後から、城内の人々の顔見知りの人物がすすみでました。

それは、瀬戸小兵衛といって、四郎の親戚にあたる男でした。

小兵衛は、一通の手紙をさしあげ、大きく手をふりました。

伊豆守から、城内にあてたものだという、意味にちがいありません。

城兵たちは、いそいで門をあけ、小兵衛をむかえました。

城の奥の広間で、小兵衛は、城方の首脳だちと会見しました。

四郎にとっては、なつかしい相手です。しかし感傷にふけっている余裕はありません。

小兵衛は、二通の手紙をさしだしました。

一通は、渡辺小左衛門が書いたものです。もう一通は、四郎の母と姉のものでした。

小左衛門の手紙には、つぎのようなことが書かれていました。

「松平伊豆守さまは、たかがキリシタンの百姓どもを相手に、さむらいが戦うなどバカらしいとおっしやっています。

そして、じょうぶな柵で、城をとりまき、兵糧ぜめにしてやろうというお考えです。

伊豆守さまが、おっしやるには、キリシタンの信仰をもつ者は、たとえ一歳の赤ん坊であろうと、容赦はすまい。

しかし、城内には、キリシタンでない者がむりやり仲間に引入れられており、そういう者たちにたいしては、いっさい処罰しないとのおつもりです。

また、キリシタンであっても、後悔して信仰をすてるならば、やはり助けてやるとのおおせです。

そして、そのような者たちを城からだすならば、そのかわりに四郎どのの母、姉、妹をはじめのぞむ者を、城内へおくり届け、気のすむようにさせてやってよいとおっしやっています。

どうか、伊豆守さまの言葉にしたがって、関係ない者を城からだし、かわりに私たちを城にいれてください」 |

四郎の母と姉が書いた手紙も、内容は同じでした。

しかし、その文面には、四郎を思う肉親の情が、切々と感じられました。

「私たちは、将軍さまのお使いである松平伊豆守さまのまえで、この手紙を書いております。

私たちは、長いあいだ、誰にも面倒をみてもらえず、苦しいおもいをしてきました。

キリシタンでない人々を、お城からだすならば、かわりに私たちを、お城のなかへいれてくださるという、伊豆守さまのお考えです。

どうか、そのようにとりはからってください。

もし、伊豆守さまのお言葉を、嘘だとおもわれるなら、そちらの望みどおりの場所で、私たちと城内の異教徒の人々を、交換するようにしよう、とおっしやっています。

これからさき、たとえどのような運命にあおうとも、私たちは悔いません。

ただ、あなただちと一緒になりたい。それだけがねがいです。どうか伊豆守さまのご提案を、受入れてください。

それから、もうひとつ、お願いがあります。

私たちは、四郎の姿を、ぜひ見たい。城壁のうえまででてきてください。

かわいい四郎、総大将になった四郎を、ひとめ見たいのです」 |

この手紙をよんだ四郎は、なつかしい母と姉をおもい、胸がはりさけそうでした。

城壁のうえに、姿をみせてほしいという一行を目にしたときは、なにもかもうちすてて、すぐさま飛んでゆきたいとおもいました。

しかし、総大将の責任として、それは許されないことでした。

伊豆守の申入れにたいし、どうするべきか、またまた会議が開かれました。

「伊豆守の腹は、みえすいておるわ。

四郎どののご家族、小左衛門どのの一党を人質にして、城兵の大多数をひきぬこうという計略にちがいない。

そのようにして、城方の兵力をへらし、いつきょにせめかかる作戦であろう」

芦塚忠右衛門がいいました。

「そのとおりだ。そんな計略にあざむかれてはならぬ。伊豆守の提案を断固として拒否すべきである」

渡辺善兵衛というものが、口をあわせました。

「たとえ一兵たりとも、城兵を城からだしてはなりませぬ。四郎どのの母御が、仮にそれをのぞまれたとしてもです」

金津七左衛門という男がそういって、正面に座っている四郎の顔を、ジロリとながめました。

こうして、あっさり結論がきまり、幹部四人の連名で、伊豆守への返書が書かれました。

「そちらからの書状は、とくと拝見いたしました。

しかし、申すまでもなく、我々一同は、固い信仰を持っております。

この城内には、ゼウスさまを信じない者など、一人もおりません。

我々はそろって、ゼウスさまのため、すべてを捧げつくす覚悟をかためております。

キリシタンでない者を、脅迫によって、仲間に引入れたなどと、そんなことは絶対にありません」

瀬戸小兵衛は、この手紙を持だされ、すぐまた幕府の陣営へおくりかえされました。

城方では、わざわざ、城内にたくわえられていた、カキ、ミカン、サトイモなどを、紙袋にいれて小兵衛にわたしました。

城内には食べ物がまだこんなにたくさんあるぞ、ということを、伊豆守にみせつけるためでした。

しかし、四郎はこのため、とうとう母と姉に、永久に会うことができなくなってしまいました。

実は、城のなかには、キリシタンでないのに、むりやり仲間にいれられた者が、たくさんいたのです。

芦塚忠右衛門はじめ、城方の指導者たちは、彼らにたいする監視を、いよいよきびしくし、逃げだしそうな気配をちょっとでもしめす者があると、ほかの者へのみせしめをこめて、ひどい拷問にあわせました。

一方、城内からの返事をうけとった伊豆守は、

「やれやれ、想像以上の頑固者ぞろいだわい」と、しぶい顔をしました。

しかし、彼はまだあきらめません。

何としてでも、むりやり仲間にひきこまれたキリシタンでない人々を、たすけだしたいものだと考えました。

10 肉親の愛 top

数日ののち伊豆守は、再び小兵衛を城中へおくりました。それだけではありません。

もう一人の使者を、これにつけました。

そのもう一人の使者とは、四郎の妹のまんでした。まんは、まだ七歳のいたいけな少女です。

四郎は、ひさしぶりに、幼い妹とあいました。

「なつかしい妹! おもいきり、だきしめてやりたい」

だが、それは許されませんでした。四郎は、城兵の総大将です。

すべてをすてて、ゼウスの神につかえる身なのです。普通の人間と同じであってはなりません。

肉親の愛情に負けてとりみだし、自分がただの弱い人間にすぎないことをほかの城兵たちにみせてはならないのです。

こみあげるおもいをジッとこらえ、あくまでも冷静な態度を、よそおいつづけなければなりませんでした。

小兵衛とまんとは、今度もたずさえてきた伊豆守の手紙を、さしだしました。

それには、つぎのようなことが書かれていました。

「城のなかに、キリシタンでない者はいないなどと、そんなことは嘘にきまっている。

あなたたちが、多くの村々を焼きはらったのも、信者でないものをむりやり仲間に引入れるためだったと、聞いている。

その証拠に、こっそり城をぬけだして、こちらに降参を申しでた者が幾人かいる。

それらの者たちの話では、城中にはでたがっている者が、まだたくさんいるというのに、番人をつけて逃げないように監視しているということではないか。

キリシタンの教えには、嘘をついてはならぬと、きびしく命じてあると聞いた。

かさねていう。城をでたいという者を、ぜひとも、我が方へ引き渡してもらいたい。

これは、人道のうえからいうのである」 |

|

伊豆守の二度目の使者は、まだ七歳の妹のまんであった。

彼女に指輪を渡す四郎。

|

そしてさらに、今度もまた、四郎の母と姉の手紙がそえられていました。

それは、まえにもまして、切々たる内容でした。

「小兵衛どののお話では、四郎は元気でいるとのこと、大変うれしく思っております。

しかし、私どもがはるばるきて、手紙まで書いたのに、四郎が返事をくれないのは、まことになさけないと思います。

どうか、お返事をください。

私たちは、ゼウスさまにおつかえする身であり、どこで死のうとも、かならず天国へゆくことができます。

それは、よくわかっております。

しかし、それでもやっぱり、できるならば、四郎のそばにいて、死ぬときは、一緒に死にたいと思います。

どうか、そのことをよく考えて、私たちを城のなかへよびいれてください。

とにかく、今度は、ぜひお返事をください。お返事がないことを、私たちはうらめしく思います。

伊豆守さまは、もし、手紙のやりとりだけで信用できないならば、そちらの指示する場所に、代表者をつかわして、話し合ってもよいとおっしやっています。

どうか、このことを聞きおけてください。

そしてとにかく、どういうことがあっても、お返事だけは、ぜひぜひください。

おまちしています」 |

この手紙を読んだ四郎の気持は、言葉ではあらわせません。

しかし、再び開かれた首脳たちの会議は、そんなことを無視してすすめられました。

そのあげく、またしてもまえと同じく、伊豆守の申入れを拒否することにきまりました。

首脳部を代表して、渡辺佐太郎という者のまとめた、

「クルスの心、山のこずえは 春の嵐か パライソさして、走るむら雲。

神さまのお力添えによって、一筆申上げます。

私たちはパライソにて、きっとお会いしたいと思います。すべては、ゼウスさまのお心しだいです」 |

という返事をたずさえて、小兵衛とまんとは、幕府軍へおくりかえされました。

四郎は、これにしたがわねばなりませんでした。

しかも、自分からすすんで、それをきめたというふりを、多くの城兵たちにしめさなげればなりません。

あふれでる涙を、ジッとこらえて、彼はこの役目を演じました。

四郎とまんとは、ひさしぶりにあいながら、ゆっくり話もできませんでした。

まんがかえるとき、四郎はこっそりと、小さな指輪を、妹に手渡しました。

二人にとって、これがこの世の別れとなったのです。

こうして、四郎の家族たちをつかっだ伊豆守の説得は、不成功におわりました。

これにより、最後の和平の機会はうしなわれました。

「いよいよ幕府軍は、総攻撃をかけてくるにちがいない」

城方では、そう判断し、防戦の準備をはじめました。

城をとりまいている鍋島勢と細川勢は、地下にトンネルを掘って、城壁を爆破しようとしました。

城壁の真下まで横穴をつくり、そこにかれ草をつんで、火を放ちます。

そうすると、城壁をささえている柱がまず焼けおち、つづいて城壁全体が崩れるという作戦です。

しかし、この計画は失敗しました。穴を掘る音が、城内へつつぬけに聞こえてしまったからです。

城のほうでは、いそいで鉄砲を用意し、工事にでてくる人夫をうち殺しました。

また、できかけたトンネルを見つけ、便所の汚物をいちめんに流しこみました。

これでは火をつけることができません。

城方は、このことがあってから、いっそう警戒を厳重にしました。

城に近よる者があれば、容赦なく鉄砲でうち殺しました。

また、大きな石をなげつけて、誰もそばに近づけないようにしました。

冪府軍はしかえしに、鉄砲をうちかけてきました。

しかし、城兵たちは、城壁のかげに身をひそめ、なかなかタマがあたりません。

そして、城壁のかげから大声で、

「将軍天草四郎さまには、ただいま、休んでおられる。

その方たちの、役にもたたぬ鉄砲の音を、大変うるさがっておいでです。

あたりもせぬタマを、これ以上射つことはやめにしなさい」

とどなり、さかんに攻め手をからかいました。

この態度に、幕府軍の兵士たちは、腹をたてました。

「兵糧ぜめもけっこうだが、いつまでこうやって、相手のあなどりにたえていなければならんのか。

いいかげんにして、総攻撃の命令をだしてくれ」

彼らはしだいに、ジリジリしてきました。前線の陣地は、殺気だちました。

城壁をへだててのこぜりあい、タマのうちあいは、だんだんと激しくなってきました。

しかし、松平伊豆守は、辛抱強く城兵のさらに疲れるのを待ちました。

城内は城内で、ここで団結をみたしてなるものかと、ますます結束を固くしました。

いや、実際にはそのころ、むりやり仲間へひきずりこまれたキリシタンでない人々が、しだいに長い籠城を嫌がりはじめていました。

彼らはキリシタンとちがい、死んでから天国へゆけるなどとは、考えていません。

「いまならば、まだ助かる。松平伊豆守さまが、そのようにおっしやっているではないか。

強情をはるのはいいかげんにやめて、降参したほうがよいではないか」

そういう声が、ではじめました。

城方の首脳者たちは、これをなによりもおそれました。

彼らは、キリシタンにいいつけて、信者でない人々を、みはらせることにしました。

信者でない者はお互いどうし、小声で話をすることも禁止されました。

それをやぶったならば、ひどい拷問にかけられるのです。

だが、数万の大軍にとりまかれ、食糧も目にみえてとぼしくなってきました。

城にこもりきりの毎日に、人々はつかれてきました。

強引にとりしまらなければ、もはや統制がとれない状態になりだしていたのです。

周囲がそうなればなるだけ、四郎は行動に気をつけなければなりませんでした。

「我が方には、ゼウスさまが、ついておいでだ。絶対に負けることはない」

あくまでも自信にみちた態度をとり、まわりの者にそう信じさせつづけなければなりません。

もし、四郎がちょっとでも動揺をしめしたなら、たちまちそのうわさが城内にひろがり、混乱をまねくことになるでしょう。

しかし、どんなにかくしても、城内の兵士たちのいらだち始めたことは、幕府軍にわかってしまいました。

その報告をうけた松平伊豆守は、もう少しの我慢だと、ジッと機会をうかがいつづけました。

11 和平の機会はなくなる top

有馬家の一族に、有馬五郎左衛門という老人がいました。

有馬家が島原の殿さまだっだころ、五郎左衛門は島原の人々と親しくつきあっていました。

芦塚忠右衛門はじめ、原城にこもるおもだった人々は、五郎左衛門にとって、なつかしい昔馴染みでした。

五郎左衛門はなんとかして、ことを平和におさめたいと、心をいためていました。

総攻撃がまじかとしった彼は、いてもたってもいられず、病いをおして、殿さまの有馬直純をたずね、

「どうか、もう一度、和平交渉を再会してくださいませ。私が、その使者にたちとうございます。

殿さまもごぞんじのとおり、このたびの反乱の首謀者は、私の親しい知合いであり、私からよくはなせば、きっとよくわかってくれると思います」と、たのみました。

直純は、すぐそのことを、松平伊豆守に伝えました。

伊豆守も、なろうことなら損害をださずにおさめたいと、考えています。

そこで、ものはためし、五郎左衛門の希望どおりにしてみようと、最後の和平交渉を行うことにしました。

幕府軍から、矢につけた手紙が、またも城内へはなたれました。

その手紙は、有馬五郎左衛門が自分で書いたものでした。

「このたび、その方たちが籠城したので、将軍家から軍勢がさしむけられた。

しかしこの土地は、わが有馬家の旧領である。

その方たちのいいぷんをよく聞いたうえで、幕府にそれを伝え、望みがかなうようにしたいと思う。

しかし、手紙のやりとりでは、くわしい話ができない。

双方で日時をきめ、その日はいっさいの戦をやめて、会見を行いたい」

城内では、その手紙をめぐって、またも会議が開かれました。

「我々の意志はかわらない。むしろ、この機会にそれをハッキリいってやろうではないか」

結論は、そうきまりました。

城力からも、へんじの手紙を、矢につけて幕府軍へおくりました。

「私どもは、有馬さまのご恩を、けっして忘れてはおりません。

もしも、お望みとあらば、明日の夕刻、大江浜で対面したいと思います」

芦塚忠右衛門にしても、最後のときをまえに、昔の友人がなつかしく思い出されました。

手紙の文面は、これまでになく、丁寧なものでした。

こうして場所と日時をきめ、両軍の代表が会見することになりました。 五郎左衛門は、主君の直純のもとへ、挨拶にでむきました。

「これだけ約束した以上、よもや相手が裏切るようなことはないと思います。

しかし、何といっても、戦のさなかであり、しかも、敵は絶体絶命の状態です。

“窮鼠、猫をかむ”ということわざどおり、不慮のことがおこらないとはかぎりません。

万一の場合を思って、今上のお別れにうかがいました」

そうして彼は、さらに、

「つきましては、お願いがございます。もし、私が死にましたならば、私の二人の子供を、おそばづきの家来の末席にでもおくわえいただきたいと思います」とたのみました。

直純は、そのことを固く約束しました。二人は、万一を思って、別れの盃をかわしました。

約束の日の、約束のとき、五郎左衛門は、二人の従者だけをつれて、大江浜へでかけました。

大江浜というのは、原城のすぐ前の海辺です。

伊豆守の命令で、この日は、いっさい攻撃が中止されました。 伊豆守はじめ大名たちは、大江浜を遠まきにしながら、このようすをみまもりました。

一方、原城の城壁のうえには、キリシタン勢がこれまた大勢あつまり、かたずをのんで、ことの成行をみています。

約束の時刻になり、城からも代表者がでてきました。その顔をひとめ見て、五郎左衛門は、

「おお、その方は、山田右衛門作ではないか」

と、叫びました。

「さようでございます。おなつかしゅうございます、五郎左衛門さま」

右衛門作はこたえました。二人は顔をみあわせたまま、しばらくの間、声もだせませんでした。 |

島原の前の城主の有馬家の五郎左衛門が仲介役となって、両軍から良く見える大江浜で、最後の話し合いが行われたが講和ができなかった。

|

やがて気をとりなおした五郎左衛門は、ふところから二通の手紙を取り出しました。

一通は、有馬直純が書いたもの、もう一通は、松平伊豆守のものでした。

直純の手紙は、かつての領民にたいし、和平をよびかけた内容でした。

伊豆守の手紙は、これまでのと同じ条件を、箇条書きにしていました。

右衛門作は一応それをおしいただき、城にもちかえって、みんなに伝えるといいました。しかし、同時に、

「城内には、一万人もの人数が健在であり、女、子供をくわえて、それぞれ責任ある部所についております。

米、塩をはじめ、水も燃料も豊富であり、武器もたくさんあります。

鉄砲のタマも、いろいろな道具をつぶし、城中で製造していますから、ことかきません。

したがって、城方としては、降参するつもりはありませぬ」

という、意志をも伝えました。

幕府の申出に応ずる気持ちはサラサラないと断言したのです。

こうして、代表の会見はおわりました。

そして、それから数日ののち、城方から矢につけておくられた手紙は、五郎左衛門をガッカリさせました。

「我らがいただく天草四郎さまは、うまれなからに才気をそなえられた神の御使いで、普通の人間のおよぶところでありませぬ。

このたびの行いは、死してのち、永遠の生命をうるための行動です。

私たちは、天のお使いである四郎さまのご命令にしたがい、一歩もしりぞかず、天国へゆくことを念願しております」

病身の五郎左衛門が、老いの身をむちうって行った交渉も、城方の決意をかえさせることはできなかったのです。

「このうえは、いよいよ決着をつけるべく、総攻撃を行うしかない!」

伊豆守も、いまはそう判断しました。

しかし、彼はあいかわらず、慎重そのものです。黙って、持久戦をつづけていました。

そうして、さらに日数がたちました。

12 ゆらぐ自信 top

城内ではあいかわらず、強気な意見がとなえられていました。しかし、伊豆守のねらいは、あたりました。

うわべの言葉とあべこべに、実は人々の自信が、しだいにゆらぎだしてきました。

「我々は、ゼウスの神さまのためにたたかっている。ゼウスさまが我々を見殺しになさるはずがない。

最後には、大きな奇跡がおこって、幕府軍は全滅するにちがいない」

彼らは、これまで、そう信じて、その奇跡のおこるのを、今か今かとまっていました。

しかし、いくらまっても、何事もおこらないのです。

城内の食べ物は、しだいに不足してきました。

そして、キリシタンでない人々は、逃げだす相談をはじめるようになりました。

指導者たちは、拷問でおどかして、それをやめさせようとしました。

だが、そのやりかたも、だんだんききめがなくなってきました。

そればかりではありません。しだいに、キリシタンの間でも、

「一体、ゼウスさまは、なにを考えていらっしやるのか? 我々を、いつまで、ほうっておかれるのか?」

という不安がわきあかってきました。

この不安がやがて、

「ゼウスさまの奇跡が、本当におこるのだろうか?」という疑いにかわってきました。

芦塚忠右衛門、大矢野松右衛門はじめ首謀者たちは、気が気ではありません。

「疑ってはいけない。ただ、ひたすら信じつづけよ。

信じてさえいるならば、ゼウスさまは、かならず我々をお救けくださる。

疑うことこそ、なによりも悪いことなのだ」

彼らは声を大にして、叫びつづけました。

そういうなかにあって、四郎自身の気持が、だんだんおかしくなってきました。

「ゼウスさまのなさることに、間違いのあるはずはない。ゼウスさまは、きっとまもなく、私たちを救けにきてくださる」

自分自身にそういいきかせて、あくまでも信じつづけようとする胸の奥に、ふと、

「本当に、大丈夫なのだろうか?」という疑いが、モクモクとわいてくることがありました。

そういうとき、彼は、

「肥後の江部村で、お父さん、お母さん、姉さん、妹たちとくらしていた日々は、何という幸せな毎日だったことか。

それなのに、どうして、こんなことになってしまったのだ?」

と、なにものかにむかって、おもいきり叫びたくなるのでした。

四郎はしばしば、そのような不安と、城兵たちに自信ある態度をしめさなければならないという使命感とで、板ばさみになるのでした。

しかし、芦塚忠右衛門、大矢野松右衛門はじめ、首脳者たちは、そういう四郎の苦しみなど、さっしてくれる気配はありませんでした。

彼らは、四郎の顔をみるたびに、

「四郎どのは、ゼウスの神さまのえらびたもうたお使いです。

そのことをお忘れなく、城兵どもを、はげましてやらねばかりませぬぞ」と、きびしい顔でいいました。

それぱ、まるで、命令に近い言葉でした。いや、しだいに命令をこえて、むしろ脅迫に近くなってきました。

四郎は、自分の苦しみを、誰に相談することもできません。

たった一人モンモンの毎日を、おくらなければなりませんでした。

そして、とうとうある日、とんでもない事件がおこったのです。

その日、非番だった城兵の数人が、城壁にちかい一室で休んでいました。

「やれやれ、退屈なことよ。幕府軍の奴ら、いつものようにタマをうちこんでくれば、こっちも戦いがいがあるのに……」

一人が、あくびをしながら、そういいました。

「全くだ。そういえば、今日は、飛んでくるタマが少ないようだ」

べつの一人が、言葉をあわせました。そして、

「退屈しのぎに、いっちょう我々で勝負をするか」と、碁盤がもちだされました。

戦のあいまに、碁がはじまったのです。

やはり退屈していた男女あわせて五、六人の者が、そのまわりをとりかこみました。

たまたま、そこへ四郎がきあわせたのです。

「おや、四郎さま。ちょっとごらんになりませんか。おもしろいですよ」

なかの一人が、声をかけました。

四郎はたちどまり、のぞきこもうとしました。

そのときでした。一発の大砲のタマが、城をめがけて、うちこまれたのです。

「ババーン!」

耳をつんざく轟音が、あたりをゆるがし、城壁の一角がドドッと崩れおちました。

「アッ」

四郎の体はもんどりうって宙を舞い、彼は一瞬、気を失ってしまいました。

「一体、なんてことをするんだ!」

すさましいどなり声で、四郎は、ハッと気がつきました。

目のまえに、怒りにみちみちた芦塚忠右衛門の顔があります。 |

城内でひまつぶしに数人の城兵が碁盤で遊んでいるのを、四郎も

誘われてそれを見ていた時、突然爆発が起こり四郎も腕に負傷した。

それはオランダ船の撃った大砲であった。

|

四郎は左腕に、やけるような痛みをかんじました。

さんたんたる光景が、四郎の目にうつりました。

天井はおち、壁は崩れ、あたり一面に、白黒の碁石がちらばっています。

ついさつきまで、碁盤をかこんでいた五、六人の男女が、血だらけになり、地べたにうずくまっていました。

しかし、それを見ているひまもなく、忠右衛門のヒステリックな罵声(ばせい)が、四郎の頭上にふりかかりました。

「こんなことをしでかして、もし、おまえが死んでしまったら、一体俺たちはどうなると思うんだ!」

ぼうぜんとしている四郎に、忠右衛門は、突然態度をやわらげていいました。

「あなたは、ゼウスさまのお使いですぞ。絶対死んだり、けがをしたりすることがあってはならないのです」

忠右衛門は、自分の着物の袖をさき、血がふきだしている四郎の左腕をしばりました。

「さあ、ゆきましょう。幸い、現場にいた者たちは、みな死にましたから」

「幸いにも死んだんですって?」四郎は、おもねず、そう聞きかえしました。

しかし忠右衛門は、それにこたえません。黙って、四郎の腕をとり、ドンドンひきずってゆきます。

そして、四郎が普段こもっている、ゼウスの十字架を祭った礼拝堂の前にきました。

「よいですか、四郎どの。あなたは、ここから、一歩もでてはいけません。

そして、ゼウスさまへお祈りを捧げつづけなさい。そのほかのことは、いっさい必要ありません。

あなたは、ゼウスさまのお使いなのだから」

彼はそういって、四郎を部屋のなかにいれ、扉をしめてしまいました。

このときから、四郎はまるで監禁されたも同じ状態になってしまいました。

だが、敵の砲弾がさくれつし、大勢の死者がでたことは、すぐ城のなかにしれわたりました。

同時に、城内には、

「四郎さまも、そのそばにいて、腕に負傷されたそうだ」といううわさが、パツとひろがりました。

忠右衛門はじめ首脳者たちは、やっきになって、うわさを打消しました。

「バカなことをいうではない。四郎さまはゼウスさまのお使いで、天使さまのお生れ変りなのだ。

そういう人が、敵のタマになどに、あたるはずがないではないか」

さらに、また、

「まわりの者は、みんな死んだのに、四郎さまだけは、かすり傷ひとつおわなかった。

これこそ、四郎さまが、普通の人間ではない、なによりの証拠なのだ。みんな安心して、勝利を信じるがよいぞ」

と、強調しました。

けれども、忠右衛門らのせっかくの苦心にもかかわらず、うわさはなくなるどころか、人々の口から口へ、ますますいいふらされてゆきました。そして、

「四郎さまさえタマにあたるのでは、ゼウスさまの加護など、全くあてにならぬのではないか?」

という不信が、乾いた土へしみこむ水のように、人々の心へひろがっていったのです。

すでにぐらつきかけていた城兵たちの自信は、これによって崩れました。

13 裏切り者 top

このありさまをみて、とうとう、

「これはいかん。味方の運命はつきた。かくなるうえは、自分一人だけでも、助かることを考えなければならぬ」

と、思うようになった人間がいました。

それは、ほかならぬ、山田右衛門作です。

右衛門作は、つい先日、会見したばかりの有馬五郎左衛門をおもいました。

「五郎左衛門さまにおすがりすれば、きっと自分だげは、助けてくださるにちがいない」

右衛門作は、ついに、裏切りを決意したのです。

それから数日たち、城の周囲をみまわっていた幕府軍の兵士が、ふだん誰もとおらぬところに、手紙をくくりつけた一本の矢のおちているのを発見しました。彼はすぐ、上役のもとに、それを届けます。

その手紙をあけてみて、上役は、びっくりしました。それは、右衛門作から五郎左衛門にあてだもので、

「私は、もともとが有馬さまの領民でございます。有馬の殿さまへの忠節を忘れてはおりません。

これまで、間違ったことを、しでかしておりましたが、いま、それをあらためて、再び殿さまへ忠義をおつくししたいとおもいました。

城内には、私とこころざしを同じくするものが、ほかに五百人ほどもおります。

私は、こっそりと、城に火をつけましょう。城内では、幕府軍がせめこんだと思って、大騒ぎするにちがいありません。

そこをねらって、私は四郎のもとへゆき、いったん城外へでて、再挙をはかるべきだと、言葉たくみにさそいましよう。

そして、四郎を海辺へつれだし、そこで捕虜にして、殿さまにさしだしたいとおもいます」

と書いてあったのです。

この手紙は、すぐに、松平伊豆守のもとへ届けられました。

伊豆守は、よろこびました。

「すぐ、攻撃の準備をととのえよ。城に火の手があがったら、ただちに攻めかかれ。

ただし、相手の計略である場合も考えて、油断せぬようにせよ」

全軍に、その命令が、伝えられました。

しかし、この右衛門作の策は、実現しませんでした。城方の見張りの一人が、彼の行動をあやしみ、

「さきほど、右衛門作どのが、人目をはばかるように城壁へでられ、城兵が誰もいなたいことを確かめてから、敵軍へ矢をはなたれました」と、報告したからです。

芦塚忠右衛門はじめ、首脳部は、これを聞いて、

「さては、右衛門作めが、内通したにちがいない」と、おもいました。

自信を失うにつれて、人間は疑いぶかくなります。彼らは、すぐに右衛門作をつかまえて、

「この不届き者め! このごにおよんで、味方を裏切るとは何事か。ゼウスさまの怒りがおそろしくはないのか!」

と、よってたかって、せめたてました。

右衛門作は、はじめのうち、

「とんでもない。私は、そんなことをした覚えなどない。ぬれぎぬをかぶせるのは、やめてくれ」

と、いいはりましたが、みんなは信じません。

右衛門作一人でなく、城内にいた彼の家族たちまで、一人残らずしばりあげられ、とうとう地下牢になげこまれました。

右衛門作の内通は、失敗におわったのでした。

しかし松平伊豆守は、ガッカリしません。

「山田右衛門作といえば、敵の代表として、交渉にのぞんだほどの男だ。それが裏切るようでは、城内の結束はガタガタになったにちがいない」

そう判断した彼は、もうちょっとの辛抱と、兵糧ぜめをつづけました。

伊豆守の予想したとおり、右衛門作の裏切りがわかったとき、城内のうけたショックは大変なものでした。

城の奥では、四郎を出席させ、芦塚忠右衛門はじめ、おもだった者たちが、またも深刻な顔で、会議を開いていました。

「残念ながら、もはや味方には、勝てる望みがおりません。

すこしでも有利に和睦をむすぶには、どうすればよいかを、相談したいと思います」

忠右衛門が、沈痛な顔でいいました。

一同黙って、顔をみあわせています。

四郎にとっては、なにもかも、わりきれない思いでした。

ここに出席している大人たちは、かって、あれほど自信にみちた顔で、

「ゼウスさまのお守りがあるから、絶対に負けることはない」と、いいつづけていたはずです。

それなのに、そんなことはすっかり忘れたかのように、情けない態度で、不安におののいているのです。

それはまことに、奇妙な光景でした。

しかし会議は、またしても四郎のおもわくなど無視してすすめられました。

「かくなるうえは、やむをえない。代表三人を人質としてさしだし、それとひきかえに、残りの者の生命だけは、助けてもらおうではないか」

忠右衛門が、そういいました。誰一人異議は唱えません。

「で、その人質には、誰と誰がなるのか?」

一人が、心配そうに質問しました。ほかの人々も、同じように不安な顔で、うなずきあっています。

「自分だけは、どんなことがあっても、人質にはなりたくない」 内心で、みんながそう思っていたのです。

忠右衛門は、ニヤリとわらいました。そして、

「それならば、心配は無用だ。ここに出席していない下っぱの誰かを、偽の大将にしたてて、敵へ引き渡してしまえばよいのだ」と、ふてぶてしく断言したのです。 |

右衛門の裏切りで段々、自身をなくしていく城の首謀者たちの会議。

|

さっそく、城から、幕府軍へあてて、

「大将三名をさしだしますから、思うぞんぶん罰してやってください。

そのかわり、残りの者の生命を、助けると約束していただきたい。そうすれば、城をあけて降参いたします」

と、書いた手紙が、矢につけておくられました。

しかし、松平伊豆守は、城兵たちが考えていたより、ずっと利口な人物でした。この手紙をみると、

「いよいよ敵も、長いことはないわい」と、自信をふかめました。

彼は、矢につけて、断固たる解答を城内へおくりました。

「こちらとしては、これまでいくどちくりかえし、和睦を申入れつづけた。

キリシタンの信仰をすてるならば、生命を助けてやるといったはずだ。

有馬五郎左衛門を、わざわざつかねして、そちらの代表と話合いまでさせた。

しかし、これにたいし、そちらは、ことごとく拒否したではないか。

いまになって、かってな要求をだしても、認めるわけにはゆかない。

もはやこうなった以上、一人の城兵たりとも、助けるつもりはない」

城からは、すぐおりかえし、返事がきました。

「それならばせめて女、子供だけでも、助けてやってくださいませんか。男はやむなく罪に服します」

しかし、伊豆守は、これもつっぱねました。

「これまで、こちらがわでも、大勢の人間が、生命をおとしているのだ。

これまで、城にこもりつづけたものは、たとえ一匹の虫たりとも、許すわけにはゆかない」

このようにして、城方の申入れは、いっしゅうされました。

いまや完全に、攻守ところをかえたのです。

14 ついに最期のとき top

反乱軍の立場は、もはや絶体絶命でした。このままでは、日干(ひぼ)しになるほかありません。

それならばいっそのこと、いちかばちか、最後の決戦をいどむほかないと考えられました。

再び会議の席で、芦塚忠右衛門がいいました。

「いまや城のまわりには、九州各地の大名たちが、すべて集っている。

だが、彼らは城をとりまくばかりで、いっこうに攻めてこない。我々が飢えて死ぬのを、待っているのだ。

かくなるうえは、こちらから戦をしかけて、相手の出方をみようではないか」

忠右衛門の言葉をうけて、馬場休意(ばばきゅうい)という男が発言しました。

「うまい計略があります。城ぜめにくわわっている諸藩の軍勢も、もうそろそろあきがきて、だれている時分にちがいありません。そのすきをねらって、夜討ちをかけ、敵を混乱させるならば、きっと道がひらけるにちがいありません」

一同、それは名案だ、と賛成しました。

ところが、この時でした。いつも黙っている四郎が、突然、全く突然、口を開いたのです。

これまで、会議のあるたびに、四郎は発言の機会をあたえられませんでした。

かつては渡辺小左衛門が、そののちは芦塚忠右衛門などが、自分たちの判断だけで、ビシビシ議事をすすめてしまったからです。四郎は、座っているだけでした。

そういう会議がくりかえされ、そのあげくのはてに、ついに絶望的な事態へたちいたったのです。

ここにおよんで、四郎は、ついに黙っていることができなくなりました。

総大将でありながら発言の自由をあたえられなかった不満が、とうとう爆発しました。

「私にも、意見をいわせてほしい」四郎は叫びました。

みんな、おどろいて、四郎の顔を見あげます。

四郎はかまわずに、言葉をつづけました。

「夜討ちはけっこうです。しかし、普通のやりかたでは、効果が少ないにちがいない。

私は、こう考えます。敵陣の外には垣根がつくられています。夜陰に乗じて、まずこれに、火をつけましょう。

そしてそれを合図に、城のなかから、いっせいに鬨の声をあげるのです。

幕府軍はおどろいて、城兵が攻撃してきたものとおもい、暗闇のなかで、前後の方角もわからぬ大混乱におちいるにちがいありません。

そこをねらって討ってでて、武器や兵糧をうばいとり、いそいで城内へもちこむのです。

これをくりかえすならば、日本全国はおろか、かりに唐や天竺から軍隊が攻め寄せてきても、もちこたえることができるでしょう」

四郎の意見は、きわめて大胆でした。

しかし、はたしてそのとおりに、ことがうまくゆくでしょうか。

垣根に火をつけ、鬨の声をあげただけで、敵があわてて同士討ちをえんじ、敗退するでしょうか。

幕府軍から食糧や弾薬をうばったとて、それが成功するのは、一回きりではないでしょうか。

芦塚忠右衛門の顔には、みるみる怒りのいろがうかびました。

「経験のない青二歳めが、よけいなことをいいだしたわい」

そうつぶやいて、彼はおもねず、舌うちしました。

しかし、四郎の態度は、自信にみちています。そして、彼の話し方には、ふしぎに人を説得する力がありました。

人々の心に、

「四郎どのは、やはりゼウスさまの使者なのでは?」という思いが、再びよみがえりました。

「まことに、大胆なご意見です。しかし、確かに、そうする以外に、味方に勝目はないでしょう。

死中に活をひろう、という言葉がありますが、四郎どののいわれたことは、まさにそれです。

それこそ、最善の方策と思います」

この言葉に、誰もさからえませんでした。

かくして、不意討ちを行う作戦がねられました。

真夜中をみはからい、城兵たちは、突然、鬨の声をあげ、城からうってでました。

だが、この作戦も、あっさり裏目にでたのでした。

不意をつかれた幕府軍は、はじめちょっと混乱しましたが、しかし、すぐ夜襲をみやぶり、自分たちの陣地へサッとひきこもり、相手にならなかったのです。

暗闇のなかで、肩すかしをくらい混乱してしまったのは、あべこべに城兵たちのほうでした。

そして、彼らは、あちらこちらで同士討ちを演じ、ついに戦死者の死体を残して、なすことかく城内へひきあげました。

この失敗により、四郎の威信は、全く崩れました。

もはや城兵の誰もが、彼を神の使いとは、信じなくなりました。

一方、松平伊豆守は、放置された城兵の死体をみて、

「死体の腹を裂け」と、命令しました。

家来たちは、いぶかしくおもいましたが、刀で戦死者の腹を切り裂きます。

伊豆守は、かさねて、

「胃袋を切りひらけ」と、いいました。

胃袋のなかからは、消化しかけた食べ物が、トロトロと汚ならしく流れでました。

伊豆守は、臭気をものともせず、その液体のなかみを、棒きれでていねいにかきわけました。

「これをみよ。敵の胃袋に、米らしきものは、一粒もはいっていない。青い雑草の葉ばかりがでてくる。

城内では、いよいよ食糧が底をつき、こんな草を食べているにちがいないぞ」

|

長い籠城で食料もなくなり士気もおち、

四郎の従者たちも集団で逃げだして一人ボッチになった四郎。

|

総攻撃を受けた城内は地獄絵となった。

|

そして、ついに、伊豆守は断をくだしました。

「いまこそ、総攻撃に絶好のときである」

総攻撃の日取りは、寛永十五年(一六三八)三月二十八日、午前六時ときまりました。

ながい持久戦で、ジリジリしていた諸藩の武士たちは、

「やっとこれで、おもいきり、あばれられるわい」と、いさんで準備にかかりました。

城兵にとって、事態は全く絶望であり、動揺はいっそうひどくなりました。

四郎のそばには、同じ年頃の少年が数名、従者としてしたがっていました。

ところが、最後のときをまえにして、生死をともにするはずだったそれらの少年が、四郎一人をおきざりに、集団で脱走してしまったのです。

いざとなれば、誰も彼も、自分一人だけ、助かりたいのでした。

あとに取残された四郎は、人間というものの身勝手を、嫌というほど思い知らされました。

二十七日の正午でした。総攻撃を予定した翌午前六時までしばらく間があります。

しかし、この時ついに鍋島勢がしびれをきらしました。

伊豆守の命令をきかず、彼らはいっせいに鬨(とき)の声をあげて、突撃を開始したのです。

それをみるや、ほかの諸藩の軍隊もまた、われおくれじとばかり、ドッと城めがけて攻撃をはじめました。

城内からは、これをふせぐべく、わずかに残っていた鉄砲のタマを、激しくうちかけました。

戦いの幕が、きっておとされました。攻め手の武士たちは、

「われこそ一番のりをなしとげ、天草四郎の首を討ちとってみせる」

と、すさまじい勢いで、鉄砲をものともすず、城壁をよじのぼり、城内へ次々とびこみました。

城を守るキリシタン勢は、最後の勇気をふるいおこし、これをむかえ討ちます。

両軍のぶつかりあう叫び声は、天地をゆるがすばかり。敵も味方もいりみだれて、肉弾戦がくりひろげられました。

攻め手のはなった火が、おりからの北風にあおられて、あたりにもえひろがり、黒煙がモーモーとして、ために太陽の光もさえぎられました。

城方では、女や子供も、手に手に皿や茶碗をつかみ、攻め手めがけてなげつけます。

人数において、到底たちうちできません。それでも、彼らは、よく頑張りました。

戦は、夜にはいっても、なおつづけられました。

四郎はこの時、奥の礼拝堂で、必死の祈りを捧げていました。

その礼拝堂へも、きなくさい匂いがたちこめてきました。

四郎は祈りをやめ、たちあかって、戸をあけました。

この時、彼の目にとびこんだのは、この世のものとはおもえない、悲惨きわまる地獄絵図でした。

いかりたけった幕府軍の兵士たちが、城方の者をみると、情け容赦もなく、血祭りにあげています。

にげまどう女の髪の毛をつかんで、地べたへひきずりたおし、のどへ刀をつきたてます。

いたましい悲鳴とともに、女ののどからは、真赤な血がふきだします。

あるいは、泣きさけぶ子供をけたおし、その首をたたき切る者もいます。

四郎は思わずゾッとして、この場の光景をみつめました。

突然、彼は思いだしました。

あの渡辺小左衛門が、江部村へたずれてきて、自分たち親子をつれだしたときから、いまにいたるまでのすべてのことを……。

彼は、叫びました。

「そうなんだ、なにもかも、嘘だったんだ!」

ゼウスの神の名のもとに、四郎の身の上におこったことといえば、ことごとく不幸なことばかり。

彼は、そのために、平和なくらしをすてました。愛する母や姉さんや妹と、別れ別れになりました。

そして、そのあげくが、このありさまなのです。

神の守る、幸せな国をつくるのだという、あの約束は一体どうなったのでしょうか。

幸せな国のかわりに、多くの人々が血を流し、苦痛に泣き叫んでいるではありませんか。

しかも、この時になっても、ゼウスの神の救けは、どこからも現れてこないのでした。

四郎には、いまは、すべてのことがわかりました。

「俺は、利用されただけだったんだ! 渡辺小左衛門はじめ、昔の夢を忘れかねた奴らのために……」

四郎の胸は、キリキリといたみました。

「そのおれに、さらにだまされた人々がいた。多くの人がだまされて、俺たちの仲間になった。

そのあげく、敵の手で、それらの人々が虫けらのようにぶち殺されてゆく!」

四郎は、ワッと泣きだしました。

「ゼウスの神なんて、みんな嘘だ、でたらめだ! 誰かがでっちあげたつくり話たんだ!」

胸をかきむしり、地べたをころげまわり、彼は泣きながら、きれぎれに、叫びつづけました。

「俺は、死にたくない、死にたくない! このまま死ぬのは、嫌だ、嫌だ!

助けてくれ! 助けてくれ、お母さん、お母さん! あいたい、もう一度あいたい! あわせてくれ、あわせてくれ!」

その四郎のまわりにも、モーモーたる黒煙がせまっていました。

15 いざ天国へ昇りゆかん top

どのくらい、時間がたったでしょうか。

四郎は、ハッと気がつきました。いつのまにか、彼は、礼拝堂の床のうえに、たおれていたのです。

「おお、私はまだ生きていた!」

礼拝堂の外からは、あいかわら’敵兵のののしる声、鬨(とき)の声、女や子供の悲鳴、鉄砲をうちあう音、刀を切りむすぶ音などが、いりみだれて聞こえてきます。

黒い煙が、戸のすきまから、礼拝堂のなかへも、グングン侵入してきます。

この時でした。礼拝堂の扉をけやぶって、一人の武士がとびこみました。

その武士は、四郎の姿をみるや、

「ヤアヤア、そこなる若僧は、賊の一味にちがいあるまい。

それがしは、肥後熊本の城主細川越中守忠利公の家臣、陣野佐左衛門と申すものだ。じんじょうに勝負いたせ!」

と、叫びました。 そして、血のしたたる刀をふりあげ、四郎の面前にせまりました。

四郎は、佐左衛門をみあげました。どういうわけか、すべてが、遠い別世界のできごとのように感じられました。

こわいという思いが全くありません。ふしぎなほど、気持ちが落着いてきたのです。

渡辺小左衛門への怨みも、松平伊豆守への敵意も、四郎の心からは、あとかたもなく消えていました。

たとえ勝とうが、たとえ負けようが、そんなことにこだわるのこそ、バカバカしいことであると感じられてきました。

そして、四郎は、気がつきました。

「そうだ、そうだ! そうだったんだ! この世の幸せも、不幸せも、そんなことはなんでもないのだ。

神さまの大きな計画からみたら、すべては、あまりにも小さい。おろかな人間のざわめきにすぎなかった。

そういうものをこえてこそ、天国へゆくことができるのだ!」

四郎の心は、自分でもふしぎなほど、平安そのものでした。

これほど、なごやかな気持ちになったのは、にひさしぶりのことです。

「このおろかな人間の世に、私はいまこそ、別れをつげる」

そう思ったとき、目前の死が、おそろしいどころか、このうえなくうれしいことに感じられてきました。

「ゼウスさま、ゼウスさま! あなたはやっぱり、おいでになったのだ!

そしてとうとう、四郎をむかえにきてくださったのですね」

彼の胸は、歓喜にみたされました。

ふりあおいだ顔に、明るい微笑がうかびました。

それをみて、おどろいたのは、佐左衛門です。 |

細川家の家臣の佐左衛門に首を斬られる四郎

|

「ヤイヤイ、何がおかしいんだ? この青二才め、俺さまをあざける気か!」

佐左衛門はそうさげぶや、刀を大きくふりかぶり、

「エイッ」とばかり、四郎の首を切りおとしました。

……………………………………………………………

……………………………………………………………

二十八日の昼ごろに、すべてはおわりました。

原城は、幕府軍の猛攻によって、むざんな廃虚と化しました。

幕府軍の兵士は、地下牢にとじこめられ、生きた心地もなくふるえていた山田右衛門作と、その家族たちを救けました。

しかし助かったのは、彼らだけで、それ以外の城兵は、一人残らず討死してしまったのでした。

各藩の兵士たちの討ちとったおびただしい首が、ことごとく集められました。

「このなかに、天草四郎の首があるはず。それを確認させよ」

松平伊豆守の命令で、四郎の母がひきだされました。

彼女は、とりみだしたふうもなく、伊豆守をにらみつけ、

「四郎は、ゼウスさまにめされたお使いです。ゼウスさまのお使いを、あなたがたのようなおろかな人々に、討ちとれるはずはありませぬ。

四郎はきっと姿をかえ、すでにこの城を飛びさり、ゼウスさまの望みたもうた異国の地へ、いってしまったにちがいありません」と、いいました。

だが、伊豆守は、それにかまわず、

「討ちとった首を、これにもて!」と、家来に命じました。

家来は、たくさんの首をはこびだし、それをひとつひとつ、母親の面前につきつけました。

陣野佐左衛門が討ちとった首をつきつけられたとき、それまで毅然としてきいた彼女が、突然悲鳴をあげました。

「それが、四郎の首か?」

伊豆守の問いに、彼女はこたえようとせず、

「かわいそうに、かわいそうに……。こんなにやつれて、やつれきって……。

どんなにか苦労したのであろう。許しておくれ、許しておくれ……」

と、とぎれとぎれに叫び、あとはただ、泣きつづけるばかりです。

「これならば、間違いあるまい。この首こそ、賊の首魁天草四郎のものときまったぞ」

伊豆守は、そう結論しました。

こうして、さしも天下を騒がせたキリシタンと農民の反抗も、圧倒的な幕府の武力のまえに、おしつぶされてしまいました。

四郎の首は長崎へおくられて、そこでさらしものにされました。

四郎の家族は、母も、姉も、幼い妹も、ことごとく殺されました。

渡辺小左衛門はじめ、一味として捕えられた人々も、ぜんぶ死刑になりました。

一方、山田右衛門作は許されて江戸にゆき、松平伊豆守の保護をうけながら、余生をおくることになりました。

島原領主の松倉勝家は、領内に騒動をおこした責任で、領地を没収されたうえ、死罪を命じられました。

天草領主の寺沢堅高は、領地の一部を取上げられました。

堅高自身ものちに発狂して自殺し、寺沢家はつぶれました。

天草と島原でおこったこの事件は、戦国時代よりのち、徳川幕府が経験した、もっとも大きな戦でした。

これいらい、幕府への武力による反抗はおこらなくなりました。

徳川幕府は、実にそれから二百年にわたって、太平の世をおくることになるのです。

top

**************************************** |