|

****************************************

Home 伝道につくした人々 高山右近 天草四郎 日本の神仏

キリシタン大名・高山右近(うこん)の一生

(『高山右近』筑波常治著、坂本玄絵 国土社 1975年刊)

概要

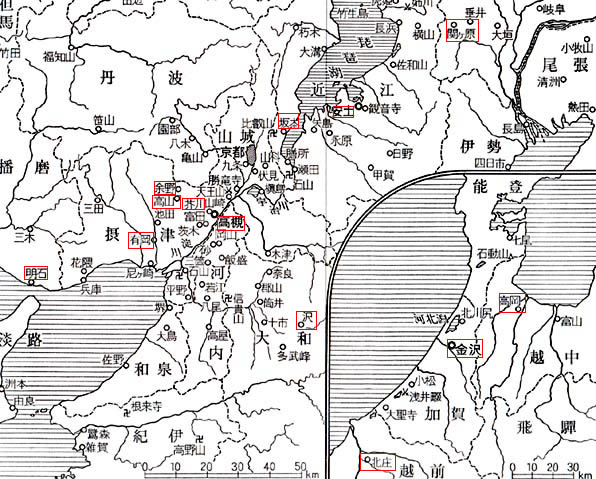

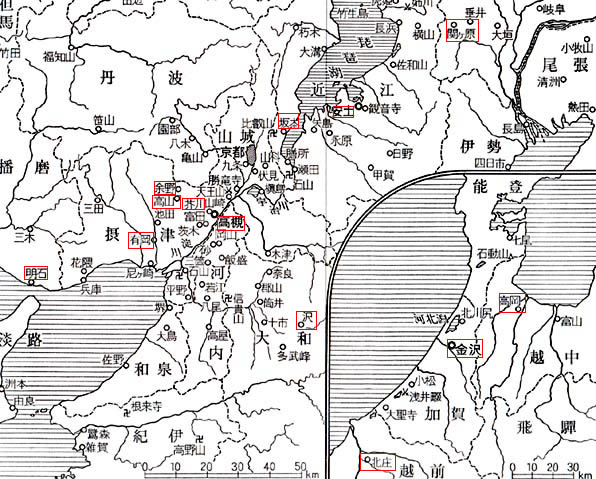

赤枠内の地名は右近と父の高山飛騨守のゆかりの地

①松永久秀が勢力を持っている頃、

高山飛騨守(父)が、ヒョンなことでキリシタンになり、大和の沢城をもらいうけ、キリスト教の普及を始めるが、久秀の没落で高山に戻る。

②飛騨守は和田惟政から芥川城を貰い受けるが、池田勝正との戦争で、惟政が戦死し長男の惟長がつぐ。

③惟長は右近を憎み、殺そうとするが逆に自分が死に、逆に右近が高槻城の城主となる。この時、信長の配下の荒木村重の支援をうける。

④村重が信長に背いたので、両者に仕える高山家は、父は村重、右近は信長につき、この戦いは信長が勝つ。

信長は右近を重く用い、安土に居城を建て教会の建設も認める。

父は福井に流される。

⑤明智光秀に信長が殺され秀吉の天下となるが、反乱が起り右近は秀吉のためにつくし、秀吉から褒められる。

⑥秀吉の九州征伐時のコエリョの不作法から、秀吉がキリシタンを嫌うようになり、右近は前田利家にお預けとなる。

⑦秀吉が死に家康の天下となる。

⑧家康はキリスト教を認めなかったので、右近は国外追放となり、フィリピンのマニラへ渡る。 |

|

|

高槻城跡碑(大阪府高槻市)

|

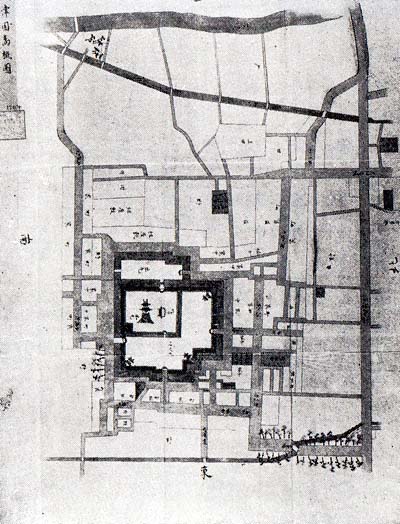

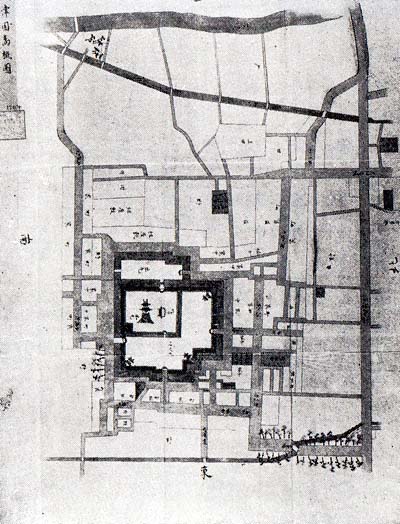

高槻城平面図(享保年間のもの)

地図と二枚の写真は『高山右近」海老沢有道著吉川広文館人物叢書より

|

高山右近について top

戦国時代が、日本の歴史のうえで興味ぶかいのは、それが激動の時代だったからです。

平和な境遇のもとでは、それぞれ個性のちがう多くの人間も、表向きそんなに大差ない一生を送ることになるからです。

ところが、激動の時代には、人間のもつさまざまな個性が、露骨に表面に現れてきます。

そのことが、そういう時代の歴史に、息づまるような緊迫感をもたらすのです。

一方には、ありきたりの道徳や人情をかなぐりすて、能力のおもむくままに、おのれの野望を実現しようとする人物がでてきます。

平和な世の中の常識でみれば、悪辣(あくらつ)でいやらしく、腹のたつようなことばかりですが、そんな世間の批判など歯牙(しが)にもかけず、出世街道をのぼりつめてゆきます。

北条早雲(ほうじょうそううん)や斎藤道三(さいとうどうさん)はもとより、武田信玄(たけだしんげん)も毛利元就(もうりもとなり)も、あるいは豊臣秀吉(とよともひでよし)も、そういうなかにふくめることができるかもしれません。

ところがこういう時代には、また一方でこれも普通の常識では考えられぬほど、道徳的で行い正しく、理想に生きぬくといったふうな人物が現れます。

高山右近こそ、その代表にあげること、かできるでしょう。

乱世のさなかに身をおくと、人間は何ものも容易に信じることができなくなります。

将軍だの大名だのといばっても、武力を失なえば、もうだれも尊敬してくれません。

たちまち追いだされて、みじめな境遇に落ちてしまいます。

莫大な財産や、立派な城や邸宅をほこっていても戦火で焼かれてしまえば、それっきりです。

親、兄弟、夫婦、友人、主従などといった人間関係も全く頼りにならず、自分の利益のためとあれば、たちまち裏切られます。

これが戦国という時代でした。

つまり人間にとって何が価値をもち何が信用できるのか、さっぱりわからない状態でした。

なればこそ、一方には、「よそのものは、すべてあてにならぬ。信じられるのは、俺自身の頭と腕だけだ」とわりきって、自己の欲望の実現にのみ、すべてのエネルギーを集中する人間がでてくるわけです。

しかし一方ぎゃくに、そんな世のなかなればこそ、「この混乱だけが、すべてではないはず。いつの世にも変りなく価値あることが、きっと存在しているにちがいない」と、それにあこがれる気持もおこります。

現実の混迷をこえて、永遠の真理をもとめようとする精神です、それを反映して、こういう時代には、宗教がさかんになります。

本願寺を中心に、浄土真宗がひろまったのも、その現れでしょう。

キリシタン信仰もまた、同様な環境のもとで、さかんになりました。

日本にキリスト教を最初につたえたのは、有名なフランシスコ・ザビニルです。

それは、キリスト教のなかのローマ・カトリック教会(旧教)にぞくする系統のもので、日本では「キリシタン」または「天主教(てんしゅきょう)」などといわれました。

徳川家康によって禁止されるまで、約六十五年のあいだ布教が行われ、多くの日本人が信者になりました。

名のある大名のうちでも、小西行長(こにしゆきなが)、大友宗麟(おおともそうりん)、黒田如水(くろだじょすい)、大村純忠(おおむらすみただ)、有馬晴信(ありまはるのぶ)、蒲生氏郷(がもううじさと)、中川秀政(なかがわひでまさ)、などがそうでした。

また、信者にならないまでも、キリシタンにたいし好意的で、これを応援した大名は、織田信長(おだのぶなが)をはじめ、前川利家(まえだとしいえ)、伊達政宗(だてまさむね)、細川興忠(ほそかわただおき)などがあげられます。

だが、高山右近ほど徹底した信仰の持ち主は、ほかにいませんでした。

徳川家康がキリスト教を禁止すると、キリシタン大名のほとんどは、信仰をすてました。

彼らにとって、信仰よりも、先徂いらいの家名、大名としての地位と領地、一門の安全などといったことのほうが、やはり大切だったのです。

つまり当時の大名の「常識」を、のりこえることができませんでした。

ところがその例外が、高山右近なのです。

右近はすべてを投げうって、自分の信じる信仰に殉じました。

このような人物は、戦国時代だけでなく、日本の歴史のうえでみあたりません。

日本史上、もっとも異例な人生をおくった人といえます。

城も領地もなくし、はだか同然の身のうえで追放された生涯は、ちょっとみると、いかにも情なく、不甲斐ない意気地なしに思えるかもしれません。

だがもしも右近が、ほかの大名たちのように信仰のほうを捨てていたら、これらすべてを失なわずにすんだはずです。

それを右近は、自分の意志により、あえて信仰のほうをえらびました。

実はこの態度こそ、超人的といってよい勇気を要したのではないでしょうか。

右近こそ、戦国時代に現れた、もっとも勇敢な武将だったのかもしれません。

しかし、普通の常識をこえた行動は、どのようなものであれ、普通の人間からみると、問題を感じる部分があります。

北条早雲や斎藤道三とはちがった意味で、右近の人生にも、批判しようと思えば、批判できる点があるでしょう。

たしかに右近は、自分の理想に、このうえなく忠実でした。

だが、その忠実さは、まわりの人間に、犠牲を要求しています。

行動をともにした家族たちはまだしも、右近が領地をとりあげられた結果、高山家のだくさんの家来たちは、浪人になって苦労しなければならなくなりました。

また右近は、領地において善政をおこないました。

たとえいっとき、おもて右き信仰をすてたふりをしても、その善政をつづけることこそが、領主としての領民にたいする責任ではないかという解釈もなりたつかもしれません。

つまり右近の一生は、そのような点て、いろいろと考えさせる問題を、提供してくれるのです。

それにたいする結論は、さまざまにわかれることでしょう。

だが、まさにそれゆえにこそ、高山右近はもっと研究されてしかるべき人物だと思います。

1 フランシスコ・ザビエル top

天文十八年(一五四九)といえば、戦国年代のさなかです。

天下は麻のごとく乱れていました。

京都の室町幕府は、全く実力をなくし、将軍とは名ばかりで、自分の身を守ることすらおぼつかない有様です。

各地ではそれそれ有力な大名が、武力にものをいわせ、やりほうだいのことをやっていました。

強いものは弱いものを攻めて、領地や財産を奪い取り、さらにもっと強いものがそれをまた奪い取り、そのあげくに強い者同士が衝突して、血みどろな争いをくり拡げるのでした。

もっとも悲惨だったのは、農民や町人たちでした。

大名たちの勝手しだいで、いつ戦争になるやらしれず、戦争になるやいなや、家は焼かれ、田畑はあらされ、せっかく苦労してたくわえた財産は失われ、流れ矢にあたって生命を落としたり、攻めこんできた他国の兵たちに殺されたり、片時たりとも安心してくらせまぜん。

平和を心から願いながら、その願いはいつになっても実現しそうにもありませんでした。

その乱れに乱れた日本をめざして、南方の海の上をはしりつづける、一隻の帆船がありました。

帆柱には異様な旗がひるがえり、中国人とおぼしき男たちが甲板にたむろしています。

荒々しい顔つきで、腰には大きな刀をさしていました。ひとめみただけで、海賊であることがわかります。

ところが、その甲板の一角に、海賊船には不似合な一人の西洋人が立っていました。

年のころは四十あまり、長い航海で、顔はまっ黒に日焼けしていますが、トビ色の目は美しくかがやき、気品のある顔だちです。

着ている黒い服は、色あせ、つぎだらけになっていますが、その人物がキリスト教の神父であることをしめしていました。

神父は、甲板のへさきの近くに立って、両手を胸に合わせ、はるか北の水平線の方向をジッとみつめていました。

「この海の向こうに、日本国がある」

神父はつぶやきました。

「私は、これからそこへゆくのだ。何事も、神とイエズスさまの御心のままに……」

晴れわたった空のかなたに、白い雲がうかんでいます。海面をふいてくる風は、神父の頬を心地よくなでてゆきます。

甲板のうえに、太陽の光がふりそそぎ、海は鏡のようにおだやかでした。

「ザビエルさま、何をしていらっしゃいますか?」

突然声をかけられて、神父はわれにかえりました。いつの間にか、もう一人の男が、神父のすぐうしろに立っていました。

「おお、アンジローどのか」

ザビエルとよばれた神父は、そういってふりかえりました。

アンジローも、ザビエルと同じ黒い神父の服を着ていました。しかし、顔立ちからみて、明らかに日本人です。

ザビエルは、静かにほほえんで、

「考えていたのですよ。これからゆく、あなたのお国のことを」といいました。 |

日本を目ざして進む帆船のデッキで語りあうザビエル神父と、

薩摩藩から殺人罪で追われ異国に逃げていた日本人のアンジロー。

|

アンジローも、ほほえんで、

「ザビエルさま、あと数日のご辛抱です。そうすれば、日本につきます。

ザビエルさまのおかげで、私もまた思いがけなく、祖国へ帰れることになりました」

「そう、思いがけなくも、私もまた、あなたのお国へゆけることになったのです。

しかし、私たちにとって、思いがけないことでも、神さまがすべて、あらかじめご計画になっていたにちがいありません」

「そのとおりでございます。私も、そう信じます」

ザビエルとアンジローは、そう話しながら、船のへさきに並んで立ちました。

そしてザビエルは、まだ見たことのない、アンジローにとってはなつかしい、日本の方向をみやりながら、ここにいたるまでの出来事を、思い出していました。……

その昔、フランスとスペインという両大国にはさまれて、ナバール王国という小さな小さな国がありました。

フランシスコーダビニルは一五〇六年、このナバール王国で生まれたのです。

その家は、ナバールでも有名な貪族で、父のジャン・ザビエルは、国王から深く信頼され、総理大臣までつとめた人でした。 母はマリアという名前の、キリスト教の信仰のあつい、やさしい女性でした。

フランシスコのうえに、二人の兄と、三人の姉がいました。

兄たちは軍人になって国をまもり、姉たちは修道院にはいって、神に仕えていました。

末子のフランシスコは、両親の愛情を受けて育ちました。

一家は、大きな城に住んでいました。

その城には、三つの塔がそびえており、堀と城壁をもって、厳重に囲まれていました。

フランシスつぱ、そういうめぐまれた環境のなかで、何の不自由もない幼少の日々をすごしました。

ところが、彼が十歳のときです。

フランスとスペインが、戦争を始めました。

ナバール王国は、フランスに味方しました。

そのために、スペインの大軍が、この小さな国へどっと攻めこんできたのです。

ナバールの人々は、死にものぐるいで、防戦につとめましたが、どうすることもできず、ついに領土をスペイン軍に占領されてしまいました。

国王はフランスへ亡命しようとしましたが、途中で力つき、自殺してしまいました。

フランシスコの父親のジャン・ザビエルも、あとを追うように、国王と運命をともにしました。

スペインはナバール王国の領土を強引に自分のものにし、ナバール王国はみじめにも滅亡しました。

ザビエル一家の住んでいた城も、スペイン人にうばいとられました。

フランシス=の兄たちは仲間を集めて、スペイン軍への抵抗運動をおこそうとしました。

しかしスペインの武力は強大で、幾度かこころみられた武装蜂起も、占領軍を追いだすことはできず、かえってそのたびに、多くのナバールの人々が殺されただけでした。

そういう境遇のなかで、フランシスコは少年時代をすごしました。

先年までとうって変って惨めた暮らしで、やさしい母が苦労するのをまのあたりにみました。

また兄たちとその若い仲間の運動が、死にものぐるいの熱意にもかかわらず、むなしく敗れてる有様をもみせつけられました。

「この世のなかは、武力がすべてをきめるのか?

武力さえあれば、どんな無理でもとおり、武力がなければ、どんな正しいことも、実行できないのか?」

感じやすい少年の心に、そう疑問が起こったのは当然でした。そして、彼は、

「しかし、いくらなんでも、それでは、あまりにもひどいではないか。

武力に負けない大きな力で、正しい世の中をつくることは、できないものだろうか」

と考えるようになりました。

フランスとスペインの戦争は、小国ナバールを犠牲にしたのも、あとは一進一退をくり返し、そのままいつしか、十二年もの歳月がすぎてゆきました。

ついにどちらの国の国王も、これ以上、戦争をつづけるのが、バカらしくなってしまいました。

その結果、講和条約が結ばれることになり、ナバールにもようやく平和がもどってきました。

フランシスコはすでに、十九歳の青年になっていました。

兄たちは、さかんに、

「おまえも軍人になれ。いつまた戦争が始まるか、わからないぞ。

男という男は、すべて軍人になって、祖国のためにつくすべきだ。

そうじゃないかぎり、この小さな国の独立を守ることはできないぞ」

と、すすめました。けれども、フランシスコは、すでに将来の方針を、決めていました。

「兄さんのお言葉ですが、私は軍人になるつもりはありません。

私は大学へいって、学問をいたします。

私の国がどれほど武力をたくわえてみても、とうていフランスやスペインにかなうはずがないのです。

だが、学問の世界だけはちがいます。

この世界では、小さな国の人間も、大きな国の人間に負けない立派な研究を、なしとげることができます。

私はそのことに、自分の生涯をかけようと決心しました」

そうして、フランシスコーダビニルは、二十歳のとき、フランスのパリ大学へ留学することになりました。

パリ大学は、その頃のヨーロッパで、音に聞こえた一流の大学でした。

ヨーロッパの各地から、多くの優秀な若者が、入学を志願してきます。

この難関を突破しても、それからあとが、また大変でした。

大学での勉強は、なまやさしいものではなかったのです。

学生は全員、寄宿舎にはいらなければなりません。

毎日の生活のすべてが、教授たちの監視のもとにおかれ、それがすぐ成績に影響しました。

ザビエルの入学した文学部では、はじめ一年間、いろいろな科目を幅広く勉強したあと、三年間にわたり、哲学の研究を行うことにきまっていました。

せっかく選ばれて入学した秀才たちも、厳しい勉学についてゆけず、途中で落後し退学さぜられる者があとをたちません。

それほど授業も試験も、厳格だったのです。

ザビエルは、頑張りぬきました。

彼がパリにいる間に、郷里では母親が病死しました。亡き母の意志にこたえるためにも、ザビエルは悲しみをこらえ、一生懸命、はげまなければなりませんでした。

大学生活のあいだに、ザビエルは二人の親友をもちました。

一人はペドロ・ファペル、もう一人はイダナチオ・ロヨラという名前でした。

二人とも熱心なキリスト教徒であり、大学か卒業したのちは神父になることをすでにきめていました。

なかでもロヨラは、もうこのとき、四十歳に近い年齢で、人生の経験もゆたかでした。

彼はスペインの貴族の息子で、はじめ軍人になりましたが、途中から気持をかえ、武器をすてて、神に仕えることこそ、人間にとって最高の生き方である、と信じるようになったのでした。

軍隊をやめた彼は、アルカラ大学に入学しましたが、そこでの授業に満足することができませんでした。

そののちいくつかの大学を転々と移った彼は、ついに意を決して、パリ大学を志願しました。

すでに頭のうすくなりかけたこの人物が、若い学生にまじって、一生懸命講義を聞いているようすぱ、ほかの学生たちの注目をひきました。

そしてザビエルは、この年長者のひたむきな態度に、すっかり感心したのです。

弱いものが武力をみがいたとて、行えることは、たかがしれています。

また、大きな城や、おびただしい財産を持ったとて、武力にまさる敵に攻められたら、すべて失われてしまいます。

ザビエルは、少年時代の経験で、そのことをおもい知らされました。

一体、人間にとって、一番大切なものは、なんなのでしょうか。

ザビエルは、学者になるつもりでした。

しかしロヨラの生活をみているうち、学問よりももっと力になる、偉大なものがあるように、思われてきました。

ザビエルは、蜃書の中にある、つぎの言葉にひきつけられたのです。

「人がたとえ全世界を手に入れようとも、その生命を失ったら、一体何の意味があろうか」

キリスト教では、神を信ずる人間の生命が、けっして失われたいことを教えます。

この世の肉体は死んでも、魂は生きつづけて、永遠に幸せにすごすことができると、信じられています。

ザビエルは、とうとう決心しました。

「ロヨラやファベルと同じく大学を卒業したら、自分も神父になり、生涯を神のために捧げよう!」

そして彼は、その決心どおりに、行動したのです。

2 キリストの使徒 top

けれども、キリスト教界の中には、いろいろな問題がありました。

長い中世のあいだ、ヨーロッパには多くの教会がたてられ、キリスト教の信者の数もふえてゆきました。

その教会は「カトリック教会」といわれローマに総本山があり、一番身分の高い神父の人が、「教皇」(法王)とよばれました。

だがしだいに規模が大きくなり、神父や信者が多くなるにつれて、中には感心しない人物も、まじるようになりました。

神父の中にさえ、

「神さまにたいし、この世で多くつくした人ほど、死後の世界で魂(たましい)が幸せにくらせます。

そして神につくす一番よい方法は、教会にたくさんのお金を寄付することです」

などといって、たくさんの寄付金を集め、それを自分のふところに入れてしまう不心得者がでました。

その頃の神父は、自分の住んでいる地方で、人々のもめごとを解決したり、住民の個人的な相談相手になったり、いまの言葉でいうと、民生委員や家事調停員のような役目もかねていました。

ところがそのさいに、普段、寄付金が多いか少ないかで、不公平な扱いをする者もいました。

こうして不正なお金をためた神父のかかには、いつも酒ばかり飲んで、ふしだらな生活をしている者もありました。

それをみて、信者たちの中にも、

「神父さまさえ、あのとおりなのだから、私たちがちょっとくらいやったって……」

と、いろいろ悪事をはたらく者がふえてきます。

そういう信者は、内心で神父を軽蔑しています。そして、

「なにをしたところで、私は普段から、多額の寄付を教会にだしているのだ。

だから、地獄におちるはずがないさ」と、うそぶいているのでした。

生涯をキリスト教にささけようと決心し、この世界へとびこんできた若者にとって、少数にせよそういう先輩がいることは、腹にすえかねる思いでした。

ヨーロッパ諸国の王たちも、だんだん教会をバカにするようになってきました。

自分の領地にいる神父をよびつけ、勝手なことを命令するなど、教会をないがしろにしだしました。

神父のほうも、それをたしなめるどころか、王さまの機嫌を損じてはならじと、ペコペコしておせじをいいます。

そうすれば、国王からも、寄付がもらえるからでした。

これらの目にあまる状態に、ドイツ人のマルチン・ルーテルという神父が、まっこうから反対し、

「いまや教会は、土台からくさってしまった。こんな教会は、もはや本当の信仰とは無縁である。

私はこれと縁をきり、キリスト教の本来の精神にかえって、改めて立派な教会をつくりなおす!」

と、宣言しました。

ルーテルは、ローマ・カトリック教会と絶交したうえ、べつの教会を新しくつくりました。

この出来事が「宗教改革」とよばれています。

ルーテルの周りには、それまでの教会に不満だった人々が、集まってきました。

こうして、昔からの教会につく人々と、新しい教会につく人々とができて、自分のほうこそ正しい教会だと主張して、激しい争いが始りました。

キリスト教が旧教と新教に、分裂してしまったのです。

ヨーロッパ諸国の王たちも、あるいは古い教会を、あるいは新しい教会を、それぞれ応援し、互いに自分のほうが正しく、その正しい教会を守るという口実で、とうとう戦争になってしまいました。

宗教改革は、一五一七年でした。ザビエルが生まれ故郷のナバールで、スペイン軍の占領のもとに暮らしていたときです。

当時のザビエルは、遠いドイツでおきたこの事件のことを、ほとんど知りませんでした。

自分の身のまわりだけでも、深刻な出来事が、次々おこっていたからです。

だが、神父になることを志したいま、彼はこの問題に、無関心ではいられませんでした。

「現在のカトリック教会は、ルーアルのいうとおり、だらくしすぎている。

ふしだらな神父や信者が、確かに多すぎる」

ザビエルだけでなく、ロヨラもファペルも、そのように思わぬわけにゆきませんでした。

しかし、ルーテルのやったことにも、賛成できませんでした。 |

旧教の聖書を焼き捨てる新教徒たち。

教会の目に余る腐敗からドイツでルーテルが宗教改革をおこした。

そしてキリスト教が、旧教(プロテスタント)と新教(カソリック)に分裂した。

|

「ルーテルみたいな方法では、かえって騒ぎだけ大きくなる。

彼一人の人気とりにはなっても、そのために迷惑している人が多いではないか。

人々に迷惑かけないように、教会をよくするには、カトリック教会にあくまでもとどまり、内部から少しずつ変えてゆかなければならない」 |

彼らは、そう考えました。

三人の考えに共鳴して、四人の仲間がくわわりました。

シモン・ロドリゲス、ディエゴ・ライネス、サルメイロン、ニコラス・ボバティといった人々で、若い神父たちばかりでした。七人は集まって、

「自分たちこそ、カトリック教会を、そしてキリスト教を、内部から改革する先駆者になろう!」

と誓い合い、「イエズス会」というグループをつくりました。

イエズスとは、カトリック教会で、イエス・キリストのことを、そうよんでいるのです。

イエズス会は、いくつかの事業を計画しました。

ふしだらな人々を改めさせるには、まず自分たちの行いを、正しくしなければなりません。

七人は生涯をつうじて、みらだなことを絶対にするまいと誓いました。

けっして欲ばったりせず、質素な生活を行い、すべての収入を公共の利益のために役立てよう、ときめました。

その頃ヨーロッパ各国では、海外に新しい植民地を、次々つくっていました。

それらの土地に住んでいる原住民は、キリスト教を知りません。

キリスト教を信ずる人々からみれば、キリスト教を知らずに死ぬと、魂は天国へゆくことができないのです。

原住民をキリスト教に改宗させることこそ、ほかならぬ彼らにとって幸せであり、神さまの心にかなうことだと考えられました。

イエスズ会はこの目的をはたすため、すすんで海外へ、キリスト教を伝えにでかけることにしました。

しかし、その頃海外へ旅することは、いま想像されるように快適なものでは、けっしてありませんでした。

乗ってゆく船は小さな帆船で危険このうえなく、風のふき具合で、どこへでも流されてしまいます。

道しるべとてない海の上を、手さぐりで進むようなものでした。

船の速度はのろく、数か月ものあいだ、海上をただよわなければならず、そのうちに台風や豪雨におそわれても、SOSを発する無電もありません。

多くの船が海のもくずと消えはて、しかも最後のようすを、誰にも知らせることかできないのです。

夜には灯火もなく、満天に輝く星だけが、わずかかなぐさめであり、また目印だったのです。

長い航海の間、船倉の樽のなかでゆられつづける、ボーフラのわきかけた水だけが、唯一の飲み水であり、それとても節約に節約しなげればなりませんでした。

食料といえば、塩づけのくさったようなべーコンと、ひからびてカビの生えかけた乾パンだけであり、新鮮な野菜も果物もなく、ビタミンCが不足して、病気で死ぬものがあいつぎました。

現在の豪華船とは大ちがいな、むし暑い、地下室のような船底の部屋に、からだをおりまげるようにして、寝なければなりません。

さらにこの時代は、おそろしい海の魔物や、船をひとのみにする巨大な怪獣のいることが信じられ、そういう化け物に出くわした場合のことを思うと、いっときも心を安んじることができませんでした。

従って、まともな生活をしている人々ぱ、けっして航海へ出かけようなどと思わなかったのです。

船乗りといえば、ほとんどが無頼漢であり、大多数は犯罪を犯した前科者でした。

そのため、船中の風紀の悪いことは、想像を絶しており、喧嘩して殺され、海へ投げこまれ、フカの餌になってしまう例も少なくおりませんでした。

だが、イエズス会の人々は、そういう危険をあえておかし、異国ヘキリスト教を伝えようと、決心したのでした。

このことを聞いて、ポルトガル国王のジュアン三世が、援助を申しでました。

その頃のポルトガルは、スペインとならぶヨーロッパの強国で、海外への進出もさかんでした。

大西洋をこえてでブラジルを支配下におさめ、一方では、アフリカに植民地をつくり、さらに、インド、マレー半島、インドネシア、中国の一部、……と、世界の各地に国旗をひるがえしていました。

ついには、日本の九州にも、ポルトガル船がくるようになりました。

「これら異国の住民たちを、キリスト教徒にかえてしまえば、支配しやすくなる」

ジュアソ三世はひそかにそう考えたのです。一方、イエズス会の人々は、

「たとえどのような方法でも、キリスト教を信じさせることが、当人たちにとって幸せになるのだ」

と、信じていました。

ザビエルは、率先して、東洋への伝道を引受ける決心をしました。

そのとき、彼が身にたずさえたものは、日頃着ている神父の服と、聖書とごくわずかな日用品だけでした。

3 日本へ top

一五四一年四月、ザビエルを乗せた船は、ポルトガルの首都リスボンの港を出航しました。

危険な苦しい航海を、五か月にわたってつづけたのち、船はようやくアフリカのモザンビークにつきました。

この地にしばらくとどまり、土人たちにキリスト教を教えました。

翌年の一一月に、そこを船出し、五月になって、目的地であるインド西海岸のゴアに到着しました。

ゴアには東インド会社がありました。

ポルトガル政府がつくった会社で、植民地を支配するためのものでした。

ザビエルはゴアを根拠地にして、そこからさらに各地へおもむき、キリスト教を伝えることになりました。

覚悟してはきたものの、実際に見るこれらの土地のひどさは、想像以上でした。

原住民の生活は貧しくみじめで、一方、乗りこんでいたポルトガル人たちは、これまた話にならぬほど、程度が悪かったのです。

彼らの大多数は、兵隊あるいは商人ということでしたが、実際は半分以上が無頼漢で、本国の軍隊に入れなかった連中が、植民地にやってきて、威張りちらしているのでした。

商人の方も欲のかたまりみたいな連中ばかりで、原住民の財産を奪いとり、抵抗する者は兵隊の手をかりて皆殺しにし、女や子供をさらって奴隷に売りとばし、ありとあらゆるあこぎな金儲けと、ありとあらゆる悪事に、ひたすら熱中していました。

大志をいだいて、はるばる東洋にきたザビエルでしたが、この有様をみておどろきました。

原住民たちは、残虐なポルトガル人の国から来たというだけで、全く信用してくれません。

表面は信者になったふりをしますが、その方がポルトガル人にひどい目にあわされずにすむからで、実際にはキリスト教などほとんど信じていません。 |

ザビエルはキリスト教布教ののためインドのゴアにきた。

しかし現地のポルトガル人は、インド人を奴隷のように扱っていたので、

インド人はポルトガル人を嫌ってキリスト教の布教は困難であった。

|

ザビエルの努力にたいしても、彼らの態度は同じでした。

「こういう土地なればこそ、神はわざわざ、私をつかわされたにちがいない。

神のあたえたもうた試練にたえぬくことこそ、私のつとめだ」

そう考えて、あえて勇気をふるいおこし、彼は伝道をつづけました。

しかし、心の中には、言葉であらわせないむなしい気持のひろかってゆくのを、どうすることもできませんでした。……

長い回想から我に返ったザビエルは、片わらのアンジローをみやりました。

「そういう気持でいたとき、このアンジロー殿と出会ったのだった……」

ザビエルは二年前の出来事を、思い出しました。

そのザビエルの気持に答えるかのごとく、アンジローがいいました。

「ザビエルさま、私はいま、あのあなたに初めてお目にかかったときのことを、考えていたのです」

アンジローも、久し振りに帰れる日本のことを思い、すぎこしかたの回想にふけっていたようすです。

「イエズス・キリストさまのお誕生から、千五百四十七年目にあたる年の十二月でございました。

場所はマラッカでした」

「そうでしたね。マラッカの教会の結婚式場でした。

あの時のあなたは、いまとずいぶん違っていましたね」……

一五四七年十二月も末のある日、ザビエルはマレー半島の西海岸のマラッカにある教会で、信者になった原住民の結婚式の司会をしていました。

そこへ知合いのアルバレズという船員がたずれてきました。

アルバレズは、船乗りのなかで、めずらしく立派な人物で、ザビエルは親しくしていたのです。

アルバレズと一緒に、異様な顔つきの三人の男がついてきました。

その三人のうち、一人がアンジローであり、あとの二人は従者ということでした。

ザビエルはそこで、アンジローの身の上話を聞きました。

「私は、日本の南のはし、薩摩国鹿児島の生まれでございます。

かっては相当の地位にいた者です。ところがふとしたまちがいから、人を殺してしまいました。

藩の奉行所から指名手配された私は、捕われて死刑になるのがこわく、あちらこちらと逃げまわりました。

たまたまこのとき、薩摩国の山川港に、ポルトガル船が入港していました。

私はその船へ必死に泳ぎつき、自分をかくまってくれるようにたのんだのです。

船長がアルバレズ殿でした。

アルバレズ殿は大変同情してくださり、私を船倉にかくまって、そのままこのマラッカまでつれてきてくださいました。

だが、私は船のなかで考えてみて、自分の犯した罪が、いまさらのように、くやまれてなりません。

いかなる理由があるにせよ、人を殺しだのは悪いことです。

私はそのことを、アルバレズ殿に打明けました。

アルバレズ殿がいわれるには、自分の知人に立派な坊さんがいるから、その人に相談してみたらよいだろう、とのことでした。

私はぜひとも、その坊さんのところへ連れていってほしい、と頼みました。

そして、アルバレズ殿とともに、あなたのところへきたのです」

ザビエルは、そういうアンジローに、キリスト教の教えを語りました。

「人間は弱いものであり、だれでも罪を犯すことがあります。

自分自身は正しいことをしているつもりでも、神さまからみたら、その多くが実は罪悪であるかもしれません。

しかし、神さまは慈悲ぶかく、たとえどのような大罪を犯そうとも、イエズス・キリストさまを信じ、自分の過去を悔い改めるならば、その罪をゆるされ、魂(たましい)は死後に永遠の幸せをあたえられるのです。……」

数日にわたって、ザビエルはアンジローに話して聞かせました。

アンジローは、すっかり感動しました。そしてすすんで、

「私も、キリスト教の信者になります」といったのです。

ザビエルからみると、アンジローの態度は、人殺しとは思えぬほど、礼儀も正しく立派でした。

これまであまりにも、質の悪い人間ばかりいたため、よけいそのように感じたのかもしれません。

ザビエルはアンジローから、日本のことをいろいろと聞きました。そして、

「もしも私がその日本へあなたと一緒にゆき、神さまのお言葉を伝えたなら、日本の人々は受入てくれるでしょうか?」

とたずねました。

しばらく考えてから、アンジローは答えました。

「日本人はけっして、すぐに信じるとはいいますまい。

あなたさまにむかって、いろいろな質問をするでしょう。

聞くだけでなく、あなたさまの毎日の生活が、そのお言葉と一致しているかどうか、注意して見守ることでしょう。

その結果、質問にたいするあなたさまのお答えが納得できるものであり、しかもそのお答えどおりに、あなたさまの生活も立派であるとわかれば、キッと信者になります。

また信者になった以上は、あなたさまを裏切るようなことを、けっしてするはずはありません」

これを聞いて、ザビエルも心を動かされました。

「日本という国は、私がこれまで知っていたどの国よりも、すぐれた人間が住んでいるらしい。

そういう人々が、いまだにキリスト教を知らずにいる。

だが、そういう人々こそ、永遠の幸せを得るにふさわしいのではないか。

そうすることこそ、神からあたえられた、私の使命ではあるまいか」

ザビエルは、それを実行しようと、決心しました。

それから二年のおいた、ザビエルは日本へゆくための準備をしました。

ポルトガル国王にその許可をねがい、ローマにいるロヨラにも知らせました。

日本へいったことのあるポルトガル人の⑤乗りから、情報も集めました。

一方、アンジローはゴアヘゆき、そこにたてられた神学校に入学し、キリスト教についてさらに勉強しました。

このようにして、すべての用意がととのったザビエルとアンジローと二人の従者は、一五四九年四月、日本伝道の目的をもって、ゴアを出発したのです。

ゴアからマラッカまでは、ポルトガル船でゆきました。

マラッカから先は、中国人の船に乗換えました。

その中国人というのは、海賊の親分で、多額の謝礼と引換に、日本へむかうことを承知したのでした。

あとは一路、目的地の日本へ、そして、アンジローのふるさとである鹿児島をめざしました。

このようにして、日本に初めて、キリスト教が伝えられたのでした。

4 あべこべになった論争 top

永禄六年(一五六三)、春のある日のことでした。

大和国奈良の郊外の多聞山(たもんやま)というところに、立派な城があります。

天然の要害を利用したうえ、周りに大きな堀と石垣をめぐらし、敵をよせつけぬようにつくられていました。

その頃の城としては、まだめずらしかった大きな天主閣か、周囲を威圧するかのようにそびえています。

当時の日本では、もっとも立派な城にちがいありません。

それもそのはず、この城の主こそ、ときの日本の第一の家力者で、飛ぶ鳥も落とす勢いだった、松永弾正(ぜんじょう)久秀という人でした。

松永久秀(ひさひで)は、その頃五十歳あまり。目つきのするどい、いかにも油断ならない顔つきの人物でした。

そして、この男の前歴は、誰も知りません。

どこで生まれ、若いときなにをしていたやら、全くわかりません。謎の人物でした。

ときの将軍は室町幕府十三代目の足利義輝(よしてる)でしたが何の力もなく、側近の三好長慶(ちょうけい)という人物にあやつられていました。

松永久秀はいつのころか、この三好長慶にとりいり、もちまえの勇気と才能によって、長慶から信頼されました。

そして、京都所司代および堺代官という役目をもらったのです。

おとろえたといっても、京都はやはり日本の都です。そして堺はその頃、日本の商業の中心地でした。

この二か所を勢力下におさめた久秀は、これをうまく利用しました。

そして、朝廷の公家衆や、将軍の近侍の家来たちや、堺の有力な商人たちを味方につけ、やがてその実力は主人の三好氏をしのぐほど大きくなりました。

その松永久秀が、多聞山城のかくまった一室に、なにやら落着かぬ表情で座っています。

そして一通の書状を、開いたりたたんだりしながら、ときどき舌うちしたりしては、

「比叡山の坊主どもが、また厄介なことを、いってきよって……」

と、ブツブツつぶやいていました。

「申上げます」

とそのとき、廊下で、とりつぎの家来がいいました。

「高山飛騨守(主人公の右近の父)さまがおいでになりました」

「おお、飛騨がきたか。すぐとおせ」

久秀の声におうじたように姿を現した一人の武将は、実に堂々たる体格で、久秀よりもはるかに立派な顔をしていました。

「高山飛騨守、お召によって参上いたしました」

床に手をつき、ていねいにあいさつする殞騨守のまえへ、久秀はさきほどからみていた書状を、乱暴に投げだしました。

「用事とはほかでもない、その手紙のことじゃ」

「拝見いたしましょう」

飛騨守ぱていぬいに、それを受けとり、ざっと目をとおします。

「例によって例のごとき、比叡山の坊主たちの意見書でございますな」

その書状には、十三か条にわたって、比叡山の僧侶たちから、幕府にたいし要求する事項が書き連ねてあったのです。

「近頃、幕府の政治はたるんでいる。京の都には、いろいろよからぬ風習が広まっているゆえ、断固取締るべし」

といった意味の事ばかりです。

「京の町を取締るより、比叡山の坊主どもを取締ったほうがよいわ。

そうすれば京の町も、もっと静かになるだろうよ」

久秀はいまいましげに、そういったあと、

「だが、問題はそれ、そのなかのひとつに、キリシタンを追放しろとある。そのことよ」

と、さらにいまいましそうに、付け加えました。

「キリシタン」というのは、その頃の日本で、キリスト教の信者をそう呼んでいたのです。

フラソシスコ・ザビエルが、初めて日本にきた日から、もう十四年の歳月が流れていました。

十四年前の夏、アンジローを道案内にしたザビエルは、予定どおり鹿児島へ上陸しました。

このときから、この国における、キリスト教の伝道が始りました。

しかし、鹿児島での活動は、ながくつづきませんでした。

領主の島津貴久(たかひさ)が、キリスト教に好意をもたなかったからです。

ザビエルはほどなく鹿児島を去り、北へむかうことになりました。

西日本の各地を旅しながら、キリスト教の教えを説きつづけ、しだいに日本人のあいだに、キリスト教の信者をぶやしてゆきました。

「人間は生きるために、すべて罪をおかしております。これをさけることにてきません。

ただ、その罪をくい改めて、イエズスさまを信じるなら、かならず天国で、幸せにすごせるようになります」

ザビエルはそういって、死後にゆける美しい天国のことを、目に見えるように話して聞かせました。

戦争につぐ戦争で、ひどいめにあいつづけの民衆は、この新しい宗教にひきつけられました。

とくに周防国の山口と、豊後国の府内(いまの大分市)では、信者が多くなり、キリスト教の中心地になりました。

山口の領主である大内義隆(よしたか)と、豊後の領主である大友宗麟(そうりん)は、自分自身もキリスト教の信者になり、布教活動をさかんにしました。

この両国の港へは、ポルトガル船がたびたび入港し、それに乗ってきた若い宣教師たちが、ザビエルの仕事に協力するようになりました。

いつしか日本では、キリスト教の神の名が「ゼウス」と呼ばれ、また神父たちは「バテレン」といわれるようになりました。

ザビエルは三年にわたって、日本にとどまりました。

だが、やがてインドにいるポルトガル総督から、もどってきて新任務につくべし、との命令がとどきました。

ザビエルの去ったあと、ドルレス神父という人が、日本での伝道活動の中心になりました。

日本人の信者の数も、ふえました。

彼らのひとつの目標は、京都をキリスト教の中心地にすることです。

衰微しているとはいえ、そこは日本の都にちがいなく、都に拠点をつくれたら、そのほかの地方への伝道も有利になると考えられました。

ドルレスは、二人の人物をえらび、この大役をまかせました。

一人は、ポルトガル船で来日したビレラという外人神父でした。

もう一人は、「ロレンソ」と呼ばれている日本人です。

ロレンソは盲人で、もとは琵琶(びわ)法師をしていました。

琵琶法師というのは、琵琶という楽器をたずさえて諸国をさすらい、琵琶の音にあわせていろいろな物語を聞かせては、人々からお金をもらう貧しい旅芸人のことです。

ロレンソは山口へいったとき、たまたまザビエルの説教を聞いて、熱心な信者になったのでした。

永禄二年二五五七)、ビレラとロレンソは、京都にやってきました。

キリスト教の信者の中に、もとは仏教の僧侶だったという人物がいて、この人物の紹介により、まず比叡山(ひえいざん)をおとずれました。

比叡山の僧たちは、見なれない姿の二人を見て、おどろきましたが、

ともかくねがいどおり、将軍の足利義輝に引き合せました。

義輝は京都でキリスト教を布教したいという二人の希望を、簡単に認めてくれました。

さっそく京都には教会がたてられ、その戸口には将軍の許可書がはりだされました。

応仁の乱このかた、京都の町はすっかりあれはて、人々の生活はみじめのきわみでした。

仏教の坊さんたちはいばっていて、貧しい民衆の苦しみをちっとも助けてくれません。

そういうときに、キリスト教が伝えられたことになります。

ビレラはなれない日本語で、たどたどしく語りましたが、そのひたむきな様子は、かえって人々の支持をうけました。

また、ロレンソは琵琶法師でしたから、話をおもしろくしゃべるのはお手のものでした。

民衆はこの新しい教えにひきつけられ、多くの信者が、たちまちにできました。

そういうことになって、仏教の僧たちはあわてだしました。

このままでは、信者をキリスト教にとられてしまい、自分たちの勢力が失われそうです。

「キリシタンを追いだせ!」という声が、わきおこりました。

中でもはげしかったのは、比叡山の僧たちです。

よもやこんなことにはなるまいと、初め、鷹(タカ)をくくって、ビレラたちを将軍に引き合せたのは、彼らでした。

それだけに、ほかの寺院にたいして、具合の悪いことになりました。

自分たちがこれまで、民衆に不親切だったことは棚にあげ、キリスト教を撲滅しようと躍起になりました。

彼らは、実力者の松永久秀をたよりました。

久秀が仏教の信者で、キリスト教の味方はすまいと思われたからでした。

だが比叡山から要求をつきつけられて、いまの久秀はいささか困ったようすです。

「そなたも知ってのとおり、私はキリシタンなど、大嫌いじゃ。

坊主どもからいわれなくとも、追いだしてしまいたいと考えている」

「まことに、あのような宗教がはびこりますことは、いかがかと思われます」

高山飛騨守も、あいづちをうちます。

久秀はますます、渋面をつくって、

「だがのう、厄介なことに、将軍の許可証があるのだ。

何といっても将軍は、ともかくも私の主人であり、日本の支配者ということになっているのだから。

その許可をえたものを、うかつに扱うと、逆効果になるわい」

久秀はすでに数年前、にがい経験をあじわいました。

そのときも今度と同様、比叡山からキリシタンの追放をもとめられ、実行したのでした。

ところが、キリシタソたちは堺へ移動し、かえって堺の町に信者がふえてしまいました。そればかりか、

「将軍さまは、我らの布教活動を認めてくださっだのに、松永久秀がでしゃばって、かってに妨害しようとする。

松永久秀こそは、将軍をないがしろにする悪党なのだ」

といううわさが、世間に広まってしまいました。

確かにそのとおりなのですが、久秀としては、はなはだ愉快でありません。

「まるでやつらは、疫病みたいだ。うかつに手をつけると、かえっておかしくなる。

だが、比叡山の坊主どもは、そんなことはおかまいなく、自分らの勝手ばかり要求してきよる。

キリシタンをひとおもいに、根絶やしにする手段があればよいが。妙案とてうかばぬわい」

久秀はキリシタンをつぶしたいと思い、それができなくて、イライラしていました。

そこへ比叡山から、なぜさっさとやらんか、といわんばかりの要求書をつきつけられ、よけい腹がたつのです。

高山飛騨守は、しばらく考えていましたが、ハタと膝を打ち、

「おお、よい思案がございますぞ」と、さけびました。

「なに、よい思案じゃと? それはなんだ?」

久秀も膝をのりだします。

飛騨守は説明をはじめました。

「キリシタンの信者と申すは、バテレンどもの世迷いごとを真に受けて、ゼウスの神とやらを信じているのでございましょう。問題はそこにあります。

いくらけしからぬといいましても、彼らが信仰をもちつづけるかぎり、たとえ京都の地は追いだせても、かならず同じことを、よその土地にいってやるにきまっております。

そこで、一番ききめのあるのは、ゼウスなどインチキなつくり話であり、バテレンの申すことが嘘八百であると、みんなにわからせることです。

それさえできれば、キリシタン騒動もキッと下火になります。

ようするに物事は、その根元を絶つことが、肝心でございましょう」

「なるほど、確かにそのとおりだ。して、如何にすれば、それができる?」

「しかるべき日をえらびまして、わがほうからすぐれた学者をだします。

そして、バテレンの代表を呼びだし、両者で議論をいたさせます。

優秀な学者が、外国人のバテレンや、琵琶法師あがりなどに負けるはずはありません。

徹底的に論破して、バテレンどもに赤恥(あかはじ)をかかせてやりましょう。

それが世間に知れわたれば、信者どもも、夢からさめるにちがいありません」

「なるほど、なるほど、まことにもって、名案じゃ。

ところで、バテレンをやっつける相手には、誰をえらぶ?」

「一人は、結城山城守(ゆうきやましろのかみ)忠正(ただまさ)どのが適任とぞんじます。

もう一人は、清原枝賢(きよはらえかた)どのがよろしゅうございましょう」

「山城に清原か、なるほど」と、久秀もうなずきました。

結城山城守は、久秀の重臣の一人で、文武両道の達人と評判でした。

清原枝賢は、京都の公家で、学問のあることで知られている人です。

こうして、いまの言葉でいう公開論争が、行われることになりました。

結城山城守と清原枝賢は、日頃の学識を天下にしめすよい機会とばかり、はりきっています。

キリシタンの教会へ使者がおもむき、この討論会にバテレンを参加させるようにと、久秀の命令を伝えました。

意外な申入れに、キリシタンの側では、びっくりしました。

そして結局、ロレンソが、この役目を引受けることになりました。

論争は奈良で行われました。

結城山城守、清原枝賢、それに高山飛騨守もくわわり、三人で代わる代わる、ロレンソに質問をあびせました。

「あれらとしては、バテレンどもを一人のこらず、この地から追放し、教会もその財産も没収するつもりでいる。

その方は、それについて知っているか」

と、まず山城守が、脅すようにいいました。

ロレンソは答えました。

「この世のいかなるものも、ゼウスさまのお許しがなければ、おこりえません。

もし、私どもが、全財産を没収され、この土地から追われるようなことになりましても、それはゼウスさまが、そうすることがよいと、お考えになったからです。

私どもはすすんでこれに従い、ゼウスさまの新しいご命令をまちます」

三人は顔を見あわせました。山城守が再びたずねました。

「ゼウスとは何ぞや? わかりやすく説明せよ」

「ゼウスさまとは、あれらキリシタンが常におがみたてまつる天地の支配者で、この世界にあるものの創造までございます。

この世のみならず、死後の世界におきましても人類を救いたまい、私たち信徒に永遠の幸せを約束してくださる、最高の存在でございます」 |

時の関西の権力者・久秀の命令でバテレンを論破する

討論会をやったが、アベコベに三人はキリシタンになってしまった。

|

ロレンソの答えは、少しのよどみもありません。

高山飛騨守は、イライラしてきました。そこで山城守にかわり、みずから質問にたちました。

「いま、死後の世界ともうしたな。人間が死んだなら、そのあとは一体どうなる?」

「人間にはすべて、ゼウスさまからあたえられた、魂がございます。

ゼウスさまは、信ずる者にかぎり、死後に魂を天国に住まわせてくださいます。

信じなかった者は地獄におちて、永遠の刑罰をうけつづけなければなりませんぞ」

そしてロレンソは、その天国のうるわしいようすと、地獄のおそるべき光景を、目の前に見えるかのように語ってきかせました。

討論は数日にわたってつづけられ、三人は入替りたちかわり、わざといじわるな相手を困らせるような質問を行いました。

ところがロレンソは、いっこうに困りません。

常に自信に満ちた態度で、この世界は、天の上から地の下までふくめて、ゼウスという一人の神のつくったものであり、その神が今もそれをすべて支配していること、ゼウスの神は一面、非常に厳しいけれど、同時にはかりしれぬ慈愛に満ちていて、イエズス・キリストか信じる者にかぎり、死後に天国へと導くことなどを語りました。

さらには、キリシタンの教えとして、日頃守るべきいろいろな道徳を語りました。

たとえば、人を殺してはならない、嘘(うそ)偽りをいってはならない、人の物を盗んではならない、みだらな行為をしてはならない、などなどです。

また、フランシスコ・ザビエルをはじめ、バテレンとよばれる人々が、日本人のためにどれほど熱心につとめてきたか、その態度は、日本の神主や僧侶には、とうてい真似られないことであると主張し、さらにその教えを受入れたキリシタン信者たちが、どれほど毎日を幸せな気持でおくっているかを、じゅんじゅんと説明しました。

論争は、全く意外な結末におわりました。

キリシタンをやっつけるはずだった三人が、三人ともアベコベに、キリシタンに敬服してしまったのです。

「私らの考えが間違っていた。そなたのいうことが正しい」

三人そろって、とうとうそう告白しました。

そしてまず結城山城守と清原枝賢の二人がロレソソに頼んで、信者なるしるしの洗礼を受けたい、といいだしました。

「バテレンさまにご相談したうえで、行うことにしようと存じます」

「それではさっそく、バテレンさまにおいでいただきたく、さようにはからってもらいたい」

その結果、ビレラが堺から奈良へやってきました。

二人につづいて高山飛騨守も、洗礼を受けました。

そして飛騨守はこれ以来、「ダリョ」という名前を、名乗るようになりました。

5 右近、信者になる top

このことはたちまち、奈良はもとより、京都、大阪、堺、そのほか近隣の地方で評判になりました。

「キリシタンに反対する大物が三人も、そろってキリシタンにかわったそうだぞ」

たちまち、キリシタンに興味をもつ人がふえ、その多くが、やがて信者になりました。

高山飛騨守は、ジッとしていられません。

「これまでの罪ほろぼしに――」

と、キリスト教の伝道に、全力あげて協力する決意をかためました。

高山家はもともと、摂津国(大阪府)三島郡高山村の領主だったのです。

松永久秀が近畿地方を支配するとこれに仕え、多聞山城に近い大和国(奈良県)宇陀郡(うだごおり)伊那佐(いなさ)村にあった、沢(さわ)城の領主となりました。

その沢城へ飛騨守は、ロレンソをむかえました。

城内の人々にロレンソの説教を聞かせたうえ、自分の家族や主だった家来たち、奥女中たちに、ことごとく洗礼を受けけさせました。

飛騨守の長男で、その頃十二歳になる、彦五郎という少年(主人公の右近)も、やはり洗礼を受けました。

そして、この少年には「ジュスト」という名前が、あたえられました。「正しい人」という意味です。

最初の計画とは、まるで正反対になってしまったので、松永久秀はびっくり仰天し、

「結城、清原ばかりか、高山までが、キリシタンにかぶれるとは!」

と、いよいよもって、苦々しい顔をしました。

しかしすぐさま、どうこうするわけにも、ゆきません。

キリシタンの勢力はいよいよ強大となり、ますますうかつに手をつけられなくなったからです。

当分の間は、不快の念を我慢して、見ている以外に方法がなさそうでした。

それよりも久秀にはさしあたり、もっとさしせまった問題小おきていました。

その頃、全国の各地には、自分こそ京都へのぼり、天下を支配したい、とひそかに野望をもやしている大名が少なくなかったのです。

そういうとき、三好長慶が死にました。永禄七年(一五六四)のことです。

将軍の義輝は、この機会に、めざわりな松永久秀をも追放して、自分が本当の実力者になりたい、と考えました。

そして、かねてから将軍に好意をもっていてくれる越後の上杉謙信(うえすぎけんしん)に、こっそりと手紙をだし、

「いまこそ、軍勢をひきいて、京都へ攻めのぼれ。そして、松永久秀(ひさひで)を、ほろぼしてもらいたい」

と、頼みました。

ところが将軍の側近には、久秀側のおくりこんだスパイがいます。

久秀はたちまちこれを知って、先手をうつことにしました。

永禄八年、初夏のある夜、久秀の軍勢が突然、京都の室町にある将軍の館をおそいました。

義輝はみずから刀をぬき、わずかな側近とともに戦いましたが、ついに射ちとられてしまいました。

京都の町じゅうは、大さわぎです。

久秀は足利氏の一族で、自分のいうことを聞きそうな、義栄(よしひで)という人物を、十四代の将軍にしようとしました。

ところが、三好家の重臣や、久秀にうらみをもつ連中が集まって、義栄と久秀に反対し、けりがつきまぜん。

高山一門は久秀の部下として、くり返し軍勢をだし、反対勢力と戦いました。

だがその間も、領内ではキリシタンのための事業が、やすみなくつづけられました。

沢城の城内には、礼拝堂がたてられました。

そのうち、しだいに、松永久秀の勢力がおとろえはじめました。

反対側に味方する大名がふえて、沢城も敵軍の大軍に攻められ、高山一族はついにそこからにげだし、昔の領地たった摂津(せっつ)国高山へ、ひきこもるはめになりました。

このため沢城を中心に発展していた、キリスト教の伝道も、あえなく中絶してしまいます。

やがて京都へは、織田信長が進軍してきました。

久秀はあつけなく信長に降参し、信長のあと押しで、殺された義輝(よしてる)の弟の足利義昭(よしあき)が、十五代目の将軍になりました。

高山一族は、郷里の高山にひそんでいましたが、「ぜひとも再び世にでて、自分に協力してもらえまいか」とさそう大名が現れました。

それは、和田伊賀守惟政(これまさ)で、近江国(滋賀県)甲賀郡の領主でした。

伊賀守はもともと、高山飛騨守と親しい人でした。

このたびのいくさでは、いちはやく織田信長に協力し、義昭将軍をもりたてることに力をかしました。

その手柄によって久秀にとってかわり、京都所司代になっていました。

そして、日本にいた外国人たちから、「都の副王」と呼ばれるほど、勢力がありました。

さらに信長からは、摂津国高槻を、領地としてあたえられました。

その和田惟政は、高山に雌伏(しふく)している飛騨守にたいし、

「自分に仕えてくれるならば、重臣の筆頭として扱い、わが城のうちの芥川城をあたえたい」

と、申入れてきました。

こうして高山一族は再び田舎からでて、和田氏に仕え、芥川(あくたがわ)城へうつることになりました。

飛騨守の長男のジュスト彦五郎は、すでに成人して元服し、高山右近大夫長房と名のるようになっていました。

人々はこれを略し高山右近と呼びました。

右近は、摂津国余野(よの)の領主で、やはりキリシタン信者の黒田氏の娘と結婚しました。

右近は頭がよく、武術にもすぐれていました。

右近が成人すると、飛騨守は領主としての仕事を彼にゆずり、自分はキリシタンの教えを広めることに、もっぱらつくしました。

そして、家来や領民たちに説教し、まるで宣教師のような毎日をおくっていました。

右近は子供のとき、父親によって強制的に洗礼を受けさせられ、ジュストなどと名乗ったものの、キリスト教の内容については、まだほとんど知りません。

彼にとってはそれよりも、武将として華々しい働きをするほうが、はるかに重要でした。

元亀二年(一五七一)の夏、池田勝正という武将が、高槻へ攻めこみ、和田惟政(これまさ)と戦争をはじめました。

高山父子は、さっそく軍勢をひきつれ、和田氏の陣営にかけつけました。

池田勢は強く、和田勢は大変な苦戦に追いこまれました。そしてとうとう、和田惟政は戦死しました。

和田惟政ははやくから、織田信長に協力していた武将です。その死を知った信長は、大いにおこって、援軍をさしむけました。これには、池田勢もかないません。

高槻を攻めた侵略軍は、あべこべに追い返されてしまいました。だが、このときの戦いで右近の弟も戦死しました。

和田家では、長男の惟長(これなが)が当主になりました。惟長は惟政とちがう大の憶病者であり、さきの戦争では、父親の戦死を知るや、あわてて高槻城へ逃げ戻り、青くなって震えていました。

そんな惟長を、家来たちも尊敬しません。

惟長にくらべたなら、右近の戦場での働きは、まことにめざましいものでした。

和田家の家来たちは、むしろ高山父子に、心をよせるようになります。

ところが、惟長には、これがおもしろくありません。

自分のおろかなことは棚にあげ、高山父子を憎みました。ことに右近は、惟長と年頃も同じです。

それがみんなから尊敬されているのをみると、ねたましくてねたましくてなりません。

和田家の家来の中にも、高山父子の人気を、そねむ者がありました。そういう者が、惟長にむかって、

「高山飛騨守めは高槻城を奪い取るつもりですぞ。

あなたさまを追いだして、せがれの右近めに、あとを継がせる計画でおりますぞ」

などと、ふきこみます。

惟長はとうとう、右近を殺そうと考えるようになりました。

天正元年(一五七三)三月、惟長は芥川城にいる高山父子へ、

「重大な会議を行うので、すぐ高槻城へきてくれ」と、呼び出しをかけました。

飛騨守と右近が出発の仕度をしていると、和田家の家来で、かねて高山父子を尊敬している一人が、ひそかにやってきて、

「油断なさってはいけません。

重大な会議があるなどといって、惟長さまは高山どのをさそいだし、暗殺する計画なのです」

と、知らせました。だが、右近はおどろきましたが、

「逃げたとあっては、武士の恥です。堂々とうけてたち、惟長どのと決着をつけましょう」

と、いいました。すでに右近は、和田惟長を、主人として頼むにたらずと、みかぎっていたのです。

ややこしいことに、その頃、義昭将軍と信長の仲が、こじれだしていました。

信長の応援で将軍になれたものの、義昭としては信長のいいなりになるのが、おもしろくありません。

「信長めをしりぞけて、思うがままにふるまいたい」

と考えた彼は、たよりにたりそうな武将に、こっそり密書をおくり、

「私の味方になってくれ」

と、頼みました。和田惟長はこれにおうじて義昭の側につこうと考えだしました。

しかし右近は、かざりものの将軍につくより、実力のある信長こそ、支配者にふさわしいと信じていました。このことも、両者を仲たがいさせる原因になりました。

信長に信用されていた武将で、荒木村重という人物がいました。右近は村重のもとへ使者をやり、

「いよいよ、和田惟長と一戦をまじえます。それについてぜひ応援していただきたい。

勝利をしめたあかつきには、改めて信長さまに、忠義をつくすことをお約束します」と、頼みました。

村重からは、すぐに、

「承知した、和田氏を討つためならば、軍勢もかしてあげよう。

信長さまにもお願いして、高山家を摂津の領主にするよう、とりはかろう」

という返事がきました。

それを知った、父親の飛騨守は、おどろいて、

「これはいけないぞ。こういうことをしては、敵と内通して、主人を裏切ることになる。

いくらなんでも、これは、ゼウスさまの教えに反する」

と、右近をいさめました。だが、右近は断乎として、

「敵を討ち、一国の領主になることこそ、武将の最高の誉(ほまれ)です。この機会を、のがすわけにはゆきません」

と、ゆずりませんでした。

右近は、わずか十数人の家来だけつれ高槻城へ現れました。惟長は、

「バカな奴め。だまされたとも知らず、やってきよったわい」

と、ほくそえみました。

しかし、じつは右近のほうこそ、おこたりなく準備していたのです。

すでに高山家の軍勢と、荒木村重の応援部隊とが、いつでも高槻城を攻められるように、布陣をひそかに行っていました。

高槻城の大広間で、会議が始りました。重要な議題など、はじめからありません。

どうでもよさそうな件で、ダラダラと時間をひきのばしていた惟長は、突然刀をぬき、

「このふとどき者め。手うちにいたす!」

と、右近に切りつけました。

ちゃんと予期していた右近は、すばやくとびのきました。

そして自分も刀をぬくと、惟長にせまりました。

両方の家来たちもかけつけてきて、大広間では激しい切りあいが始りました。

まともにわたりあっては、惟長はとうてい右近にかないません。

たちまち片隅に、追いつめられてしまいました。

「エイッ!」

と気あいもろとも、右近は、惟長の右手の指を切り落としました。

「ギャー!」

と悲鳴をあげて、惟長は刀をとり落とし、血をしたたらせながら、一目散に逃げ出します。

あとを追おうとした右近へ、和田家の家来の一人が切りつけました。

右近は重傷を負いましたが、ひるみません。

血まみれにたりながらも、刀をふるって、奪戦をつづけました。

城内のさわぎを合図に、待機していた高山家と荒木家の軍勢が、一斉に高槻城へ攻めかかりました。

和田惟長は泣きさけびながら、側近の家来たちにかつがれて、やっと城をぬけだしました。

しかし、ほどなく傷がもとで、死んでしまいました。

高山勢は、ついに高槻城を占領しました。 |

高槻城で話合いから斬り合いになった惟雅と右近

この戦いから右近は信長の家来となり、高槻城主となる。

|

荒木村重は約束どおり、信長にたいして、高山父子のことを話しました。信長は、

「そのような者なら、キッと役にたつであろう。高槻の領地をあたえよう」

と、いいました。和田氏にとってかわり、高槻が高山氏の領地になりました。

しかし、右近は重傷をおったまま、生死のさかいをさまよっていました。

傷がはげしく痛み、意識がもうろうとしてきて、真っ暗闇の底へ、グイグイ引きこまれてゆきそうな気持になります。

「ああ、私は死ぬのだ」

そう思って、ハッと気がついて、何とかはいあがろうと、もがきつづけます。

そういう苦しみが、幾度も幾度も、くり返しおこりました。

数日にわたる死の縁から、ようやくぬけだすことのできた右近は、

「もし、あのまま、闇の底に沈んでしまったら……」ということを、いまさらのように考えました。

彼は生まれて初めて、死という問題について、深刻に思わないわけにゆきませんでした。

「人間は、死んでしまったら、どうなる?」

あの、真っ暗闇の底へひきずりこまれそうだった経験は、苦痛のあまりの幻覚だったかもしれません。

しかし右近にとって、どうしても単なる気のせいとは、信じられませんでした。

「人間は、いつかかならず、死ぬ。

けれども、どんなことがあっても、死んでから、あの暗闇にだけは落ちたくない。

どのようにすれば、そこから、逃れることができるだろうか」

右近は、幼い日々から、父親に聞かされつづけてきた、ゼウスの神のことや、キリシタンを信じさえすれば天国にはいれるという話を、思い出しました。

十二歳で洗礼をうけたとはいえ、これまでキリシタンの教えについて、まじめに考えたことのない右近です。

むしろ父親があまりに熱中するのを、いささかあきれかえっていました。

けれども、その右近もいまは、死を経験しかけたおかげで、おそろしい事実のまえには、武芸も学問もいかに無力であるかということを、思い知らされました。

右近が重傷の床にあるとき、父親や家来たちは、一生懸命、ゼウスに祈りつづけていました。

「おまえが助かったのは、ゼウスさまのおかげであるぞ。

まだこの世のなかで、ゼウスさまのために、はたさればならぬ役目が、おまえにはあるのだ。

だからこそ、ゼウスさまはお助けになったのだ。

そのことをキッと忘れずに、これからの人生を生きなければいけない」

父親の飛騨守の言葉を、かっての右近ならば、あざ笑って聞きながしたかもしれません。

現在の右近は、それをすなおに聞きました。

こうして右近は、名実ともに、キリシタンの信者の一人になったのでした。

6 地上の天国 top

高槻の町は、さきの戦争で、すっかり荒れはててしまいました。

それを復興することこそ、あらたに領主となった、高山一族の最初のつとめです。

右近はこの土地を、戦国武将のとりでとして、立派なものにすると同時に、キリシタン信者のよりどころとして、理想的な町づくりをしようと決心しました。

焼けるまえよりも、ずっと立派な城ができました。

周囲には堀をめぐらし、大きな天主閣か空にそびえる、見事な城です。

しかしそれ以上に、新しい教会が人々の目をひきました。

それは町のなかでも、とくに見晴らしのよい場所に、たてられました。

木造の大きな建物で、礼拝堂のほかに、バテレンの泊まる宿舎があり、周りにはすばらしい庭園がつくられました。

多くの木が植えられ、季節ごとに美しい、色とりどりの花を咲かせます。

その木立に囲まれて、キリシタンのしるしである、木の十字架が立っています。

十字架のことを、人々は「クルス」とよびました。

そのすぐそばに、きれいな水をたえずたたえた池がありました。

池の周りには、ヒナギク、バラ、ユリ、などの草花が、植えられました。

めずらしい形をした石が多数、各地から集められて、庭におもむきをそえています。

この庭の中の道をとおって、信者たちは教会へかようのでした。

教会の仕事を引受けたのは、ダリョ飛騨守でした。

「領主としての仕事は、右近にまかせる。

私の余世は、ゼウスさまのお役にたてるだけだ」 |

高槻には右近の父・ダリョ飛騨守により立派な教会が造られた。

彼は大和宇陀の沢城主の時にも、そこに教会を造っている。

|

飛騨守は、そう断言し、

「私がいま、一番のぞんでいることは、第一に、ゼウスさまに叱られるような行いを、けっしてしないこと。

第二に、この世にあるかぎり、ゼウスさまのためにご奉公すること。

第三に、たとえわが生命と引換ても、多くの信者を増やすこと。

第四に、貧しい人々、やもめ(未亡人)たち、孤児たち、身よりのない老人たちのために、できるかぎりの援助をすることである」と、いっていました。

この飛騨守の言葉は、同時に右近その人の気持でもありました。

信者たちは日ごとに、朝夕かならず教会に集って、神への祈りを捧げました。

右近父子もかかさずに、これに出席しました。

そこでは、領主も、武士も、町人も、農民も、男も、女も、老人も、若者も、子供も、けっして差別されません。

みんなで、声をそろえて、

「天にいます父なる神さま、あなたのお名前を、たたえさせてください。

神の国を、この地上におつくりください。

あなたのご計画が、この世においても、実現いたしますように。

我らに、毎日の糧(かて)をおあたえください。

我らに罪を犯(おか)しましたものを、我らは許しますゆえに、どうか我らの犯した罪をも、お許しください。

そして、我らを悪しき行為から、お救いください」

と、となえました。また、

「宇宙にあるすべてのものは、ゼウスの偉大な力を現している。

ゼウスの言葉は、日から日へ、夜から夜へと語りつがれ、それは天にとどろき、地の果てにまで聞こえる。

ゼウスのつくりし太陽は、花婿のごとく、勇夫のごとく、天の一角にその姿を現し、天の果てまでめぐりゆきつつ、その暖かみを万物におよぼす。

ゼウスの定めた掟(おきて)は、完璧である。

その知識は、おろかな者をも賢くする。

ゼウスのさばきは正しく、その教えを守るものに、大きなむくいがあたえられる。

ゼウスのめぐみは、いかなる黄金よりも尊(た)っとく、いかなる蜜よりも甘美である。

まこと、ゼウスこそは、我らが救い主、我らのよってたつ巌(いわお)である」

と誓いの言葉を、唱えました。

時には京都からバテレンがきて、人々に話を聞かせますが、普段は飛騨守みずからか、その役目をつとめました。

単に話すだけでなく、飛騨守は、日々の行いをとおして、ゼウスの教えを実践しました。

「ゼウスさまのまえには、武士も農民もない。すべてが同じ人間なのだ。

従って、同じように、扱われなければいけない」

飛騨守はそう考え、貧しい人々にも、わけへだてなく、接することにつとめました。

ある時、信者の一人が死にました。

その人は、非常に貧乏で、身分も低かったのですが、右近父子は葬式のすべての世話を引受け、自分たちもすすんで、その棺をかつぎ、墓地へはこぶ手伝いをしました。

領主の父子がそうしたのですから、ほかの武士かちあ、知らぬ顔はできません。

みんなで一緒に、穴を掘り、土をかけ、手あつく埋葬するのを手伝いました。

これが前例になって、それからというものは、信者のお葬式に、武士も町人も農民も区別なく、一緒に参加するようになったのです。

一方、その間にも戦争は果てしなくつづきました。

右近は幾度も、軍勢をひきつれ、出陣しなければなりません。

そういう合戦のたびに、多数の戦死者がでます。

残された家族たちのために、右近父子はできるかぎりのことをしました。

未亡人や遺児たちが、生活に困らないように、多くの援助がなされました。

ある冬の日、ダリョ飛騨守は、つくったばかりの着物を着て、一人で外出しました。

その途中で、一人の身分の低い兵士が、貧しい身なりで、いかにもさむそうに、見張番にたっているのを見かけました。

飛騨守は、新しい着物をぬぐと、だまってその兵士に着せてやりました。

下着だけでかえってきた飛騨守をみて、家来たちはびっくりし、

「一体、そのお姿は、いかがなされましたか?」

と、訊ねました。

飛騨守は、ただひとこと、

「着物を、ゼウスさまに捧げた」と、だけ答えました。

やがてかの番兵の口から、飛騨守の善行が知れわたりました。 人々は、領主の父の情け深い行いに、心から感動しました。

だがキリシタンの生活は、かたぐるしいだけではありません。 キリスト教の祝日には、盛大な楽しいお祭りがもよおされました。

その日、信者たちは教会に集り、礼拝をすませたあと、この日のためにこしらえた旗や提灯を手に、行列をつくって高槻の町へとくりだします。

町の中にはあらかじめ、右近父子のはからいで、数々の美しいかざりものが、用意されていました。

旗行列、提灯行列がおわったあと、城内の広場で、宴会が開かれます。

多くのごちそうが並べられてあり、人々はそれを満足ゆくまで食べ、またさまざまな余興を楽しみました。

それらの費用はすべて、右近父子が引受けたのでした。

そういうことで、高槻領内のキリシタンの数は、ドンドンふえました。

外人神父の一人は、ポルトガルの教会にあてて、 |

新しい着物を見張り番の兵士に与え、

自分は下着姿で戻ってきたダリョ飛騨守

|

「この日本国には、まさに宝物というべき、立派なキリスト教徒があります。

それは高山ダリョと、息子のジュスト右近の二人です。

この父子は、手本とすべき行いをもって、多くの人々の心を動かしました。

二人の態度たるや、驚くべきものがあり、彼らこそ、もっとも偉大で、かしこい人であることがしめされています。

これこそまさに、この国のキリスト教徒たちが、先頭にかかげてすすむべき、旗というべきでありましょう」 |

と、書き送りました。

一方、織田信長は天下統一をめざし、着々と勢力を拡げてゆきました。

キリシタンにとって幸運だったのは、その信長が、支持してくれたことです。

信長その人は、全くの無神論者で、ゼウスの神など信仰していません。

しかし、彼はなんであれ、新しいことが大好きでした。

また京都とその周辺には、比叡山の延暦寺をはじめ、多くの仏教の寺院があり、それらが信長に何かと文句をつけてきます。

信長はこれら古い寺院こそ、自分の天下統一と新しい事業にとって、邪魔物でしかないと確信していました。

キリシタンの信者がふえることは、そのぶんだけ、仏教の信者がへり、寺院の勢力が弱まることになります。

信長にとって、はなはだ都合がよかったのです。

信長はバテレンの幹部をまねき、援助を約束しました。

京都に教会をつくることも、許可しました。

信長がそういう態度なので、右近父子も、伝道をやりやすかったのです。

そのほかの各地のキリシタンにとっても、同様です。

信長が支配するあいだに、日本人のキリシタンがふえて、各地に教会がたちました。

近畿地方だけで、信者は一万五千人にもたっしました。

そのうちの八千人までが高槻領内のものでした。

そのほかでは、とくに九州の各地に、キリシタンが大勢でました。

ザビエルが初めて、キリスト教を日本に伝えてから、すでに三十年、キリシタンの数は、全国で約十万人にもなりました。

右近にとって、幸せな毎日でした。

しかし、彼がキリスト教に熱心になればなるだけ、かって主人の和田氏を裏切りあざむくことによって、高槻の領地をおのがものにしたという記憶が、心を苦しめることになりました。

他人をだますことは、どんな理由があろうとも、キリスト教では罪悪だとみなします。

「あの頃、私はまだ未熟者たった。それにあの場合、ああする以外に、しかたがなかったではないか」

そう考えてあきらめようとしますが、気持は晴れません。

どんなにいいわけをしても、神さまにたいして罪を犯したという思いに、悩まされました。

「私はこのつぐないを、いつかかならず、はたさなければならない。

そうしなければ、天国へゆける資格がない」

右近はひそかに、そう考えつづけました。

7 板ばさみの試練 top

天正六年(一五七八)の秋、荒木村重が突然、織田信長にそむきました。

その頃、大阪郊外の石山本願寺に、武装した多数の真宗門徒がこもり、信長のいうことをききません。

これを背後から応援したのが、長州の領主である毛利輝元とその一門でした。

荒木村重(むらしげ)はいつのまにか、毛利氏および本願寺と同盟をむすんだのでした。

このことを知ると、右近はすぐに、村重のいる兵庫の有岡城へかけつけました。

村重こそは高山一族にとって、恩人なのです。右近は、村重にむかって、

「村重さまを今日まで、おひきたてくださった信長さまのご恩を、けっしてお忘れになってはいけません。

主人を裏切るのは、最大の罪のひとつでございます。

私は過去に、それをやってしまい、おかげで現在まで、心の休まるときがありませぬ。

村重さまは、どうかそういうことに、ならないでくださいませ。

それに毛利や本願寺が、いかに頑張ったところで、信長さまにかなうはずはありません。

これまでどおり、信長さまにお仕えあそばすのが、お身のためと存じます」

と、いさめました。

村重は内心、舌うちして、

「キリシタンかぶれめが、こうるさい説教をしよるわい」

と、思いました。それから、

「私はこれまで信長に仕え、あの男の正体を見たのだ。

あの男は戦争こそ強いが、人間として大きな欠点がある。

つまり、情け知らずで、残忍なやつなのだ。

憎んだ相手にたいしては、絶対にゆるさないという、偏執狂みたいなところさえある。

あんな男のそばにいては、結局身をほろぼすだけだとわかったから、縁をたつことにしたのだ」

と、いいました。さらに、

「一体、その方は、なんでそんなに信長めの肩をもつのだ?

信長に買収されたのではないかと、うわさしている者がおるぞ」と、ひどい言葉をはきました。

あまりのことに、右近はぜがひでも、自分の立場を明らかにしなければなりません。

「何ということを、おおせられますか。

私はけっして、そんなつもりで申上げたのではございませぬ。

私には二心ない証拠に、妹と息子を人質として、村重さまにお預けいたします。

ですからどうか、もう一度、お考えなおしになってください」

右近はそれだけいって、高槻城にかえりました。

それから約束したとおり、二人の人質を、有岡城へおくりました。

息子というのはわずかに三歳、しかもたった一人の男の子だったのです。

「このうえは、たとえ領地を没収され、磔(はりつけ)の刑に処せられようとも、ゼウスさまの教えにそむくことはしない」

悲痛な思いで、右近はそう決意しました。

しかし、村重は考えをかえません。

人質を有岡城にとどめたまま、信長にたいして、宣戦を布告しました。

ここにいたって右近は、態度をきめなければなりません。

「自分にとって、直接の主人は、あくまでも村重さまである。

私は二度と主人を裏切るまいと誓い、その立場で村重さまをいさめた。

村重さまのやりかたがどうであれ、直接の主人に従うほかあるまい」

こうして右近は、勝てないことを承知で村重の陣営にくわわることにしました。

一方、織田信長は、右近のことを忘れてはいませんでした。

「高山右近というのは、なかなか使えそうな男だ。

あれをひきぬいて、ぜひ味方につけたい。

キリシタンのバテレンどもを、役にたてるときがきたわい」

信長はさっそく、京都の教会から、オルガンチノというポルトガル人の神父を呼びだしました。

そして、丁重にもてなし、

「オルガンチノどのに、ぜひともお願いがあるのです。ほかでもない高槻の高山右近のことです。

右近はもつか、荒木村重めに従い、私に弓をひこうとしています。

しかし、私はかねてより、右近こそアッパレな武将よ、と期待しておりました。

お願いといいますのは、村重などというつまらぬ人物をすてて、私の味方になるように、右近にいい聞かせていただきたいことです。

右近は熱心なキリシタン信者ゆえ、バテレンどののいいつけとあらば、キッと従うにちがいありませんから」

と、頼みました。そのうえで、

「もし、このことをやってくだされたら、キリシタンへの保護と援助を、さらに増やすことを約束します。

右近にたいしても、いまよりもっと多くの領地かあたえ、キリシタンの伝道に有利になるように、はからってやります」とまで、いいました。

オルガンチノは、答えました。

「承知いたしました。できるだけ努力してみます。

しかし、何事も神さまのおぼしめしがなければ、成功するかどうかわかりません。

もし万一、右近が承知されなかった場合は、どうなるでしょうか?」

信長は、オルガンチノの目を、ジッとみつめたうえ、いいました。

「そのときは、すべてのキリシタンの人々に、覚悟を決めていただきます」

今迄とはうってかわる、冷たい言い方でした。オルガンチノは思わず、ゾッとしました。

オルガンチノの使者が高槻城へ手紙をもってきました。

それには、信長からの頼み事が書かれていて、もしもこれにそむいた場合、キリシタンの多数がきっと殺されるにちがいないゆえ、まげて服従していただきたいということが、そえられてありました。

右近は、板ばさみになったのです。

「すべてを円満におさめるには、再び村重さまとあって、何としてでも、信長どのと和睦するように、説得するほかない」

彼はオルガンチノに、数日の猶予をねがい、村重の陣営へおもむきました。

しかし、村重は頭から、右近の頼みをはねつけ、

「いまさら、何をたわけだことを申すか! 信長はいったんそむいた相手を、絶対に許すはずのない男だ。

ここまできた以上は、どこまでも戦うほかに道はない。

私の方針にまださからうなら、預かっている人質を殺すぞ」と、さけびました。

信長のほうからに、追いうちをかけるように、さらに厳しい条件を打ち出してきました。

「右近がいうことを聞かぬようなら、神父をことごとく捕えて、はりつけにしてやる。

わが軍はほどなく高槻を攻めるが、領内のキリシタンをみな殺しにし、教会をあとかたもなく、うちこわしてやる。

それにたいする返答を、とくと態度でしめせ」

事実、信長はかならずやるでしょう。

現に数年前、比叡山を焼きうちし、おびただしい人間を殺害したばかりでした。

すでに、この最後通牒が単なる脅しでない証拠に、数人の神父が捕えられ、牢屋にいれられてしまいました。

直接の主人をまたも裏切り、妹とわが子を犠牲にし、多くのキリシタン信者を助けるか、あるいはあくまでも初心をつらぬき、そのかわり教会と信者たちを破滅へ追いやるか、右近はどちらかを、えらばなければならないことになりました。

だが父親の飛騨守は、

「信長のいうことなど、聞いてはいけない。

たとえ殺されても、キリシタンは天国で幸せに暮らすことができるのだ。

今度こそは、主人を裏切るな。村重どのとともに戦うのだ。

この意見を聞かないならば、私は切腹するぞ」とまで、いいきりました。

どっちへどうころんでも、右近にとっては、つらいことです。

信長に従えば、またしても主人を裏切ったうえ、自分の子供と妹をいけにえにしなければなりません。

おのが身の安全をはかり、領地を新しく手にいれたのだと世間からは、非難されるでしょう。

かといって村重に従えば、多くのキリシタン信者を見殺しにしたことになり、つね日頃、ゼウスのためにつくすなどといっていたのは、口先だけにすぎなかったことになってしまいます。

まさに、絶体絶命でした。

苦しんだ右近は、数日ののち、わずかな側近の家来だけつれて、高槻城からでました。

そこで初めて、自分の決心したことを打明けたのです。

「私は、高槻の領地と城を、父上におかえししようと思う。

そして、一人でこれから、信長どのの陣営におもむく。

そのうえで教会と信徒の安全を、何としてでも願ってみるつもりだ。

信長どのがどうしても聞きいれぬときは、私もほかの信者たちとともに、殉教の死をとげるつもりだ。

その方たちは、これから城へ戻り、私の決意を一同に伝えてもらいたい。 家臣たちの今後の行動は、すべて父上の指示に従うように」 |

家来たちはおどろき、顔色を加えて、口々に、

「とんでもございません。そんなことをなさってはなりませぬぞ。

信長は殿さまお一人でなく、高槻のお城と、勇ましい軍勢とを、一緒に手にいれたいと考えているはずです。

殿さまだけが手ぶらでおいでになったら、殺しておしまいになりますぞ。

お城へお戻りください。ぜひぜひ、そうなさってくださいませ」と、勧めました。

だが、右近の決心は、すでに数日にわたって、考えに考えたあげくのことでした。

「その方たちの気持は、本当にうれしいけれど、私はもはや、この考えを変えるわけにはゆかない。

なぜならば、そうすることを、ゼウスさまに誓ったからだ」

なおも止めようとする家来をふりきり、右近はたった一人、信長の本陣へやってきました。

|

右近の上司であり信長の家来である村重が本願寺と毛利側につき、

信長をとるか村重をとるか、絶体絶命の右近

そして信長は村重をやっつけたため、右近は摂津の国の領主となる。

|

右近のこの身をすてた行動が、信長の心を動かすことになりました。

信長は右近を迎えいれ、教会と信者の安全を、約束してくれたのです。

一方、高槻城へもどった側臣たちから、右近の決意を知らされた人々は、驚くと同時にそれほどまでに右近が、みんなの安全を思っていてくれたのか、と感激しました。

城内ですぐ会議が開かれ、右近が何よりも気にかけているキリシタンの安全を守るため、信長に服従することが決定されました。

信長は電光石火の勢いで、大軍を進め、村重のこもる有岡城を、たちまち落としました。

村重は生命からがら逃げだすのがやっとで、城内の人質たちを殺すひまさえもなく、彼らは無事に救いだされました。

右近は改めて、信長から摂津国の領主に任命され、これまでよりも広い領地を治めることになりました。

ただし、父親の飛騨守は、最後まで村重に従うことを主張したため、信長はこれを許しませんでした。

右近の懸命の頼みで、死刑だけはまぬがれましたが、越前国北ノ庄(いまの福井市)に流されました。

8 信長と秀吉に仕える top

着々と天下統一をすすめる信長は、近江の琵琶湖のそばの安土(あずち)に、大きな城をつくりました。

足利将軍家にとってかわった武将の本城ですから、それは外見からして、いやがうえにも見事な、全国の大名たちを威圧するようにつくられました。

城をつくるにあたって、信長は日頃、目をかけている外国人の宣教師を、大いに利用しました。

宣教師たちに、西洋の建築術を説明させ、それを安土城に取入れました。

こうして、その頃の日本に例のない、立派な城ができあがりました。

右近も城づくりのやりかたを、かねて研究していました。

そうして高槻城をこしらえたのでした。

信長と右近とは、そういうことでも、仲良くなれました。信長は、右近をそば近くよんで、

「ここには、廊下をつけたほうがよいだろうか? それとも、壁で仕切ったほうがよいだろうか?

この場所には、窓をつけようと思うが、どうだろうか?」

などと、意見を聞きました。それにたいして右近は、きわめて適切に答えました。

ある日、右近がいいました。

「信長さまに、ぜひとも、お願いがございます」

「ほう、何事かな? その願いとは――」

「安土のお城ができあがりましたなら、その周りには多くの領民たちが住みつき、さぞ賑やかな町になることでございましょう」

「さよう、そのとおりだ。私は城だけでなく、この安土の土地を、天下第一の盛んな町にしようと考えているのだ」

「お願いとは、ほかでもございません。

その安土の町に、ぜひともキリスト教の教会を建てることを、お許しいただきたいのでございます」

「なに、教会だと。それは、キリシタンの寺のことか」

信長はしばらく考えこみました。そして意外にあっさりと、

「よろしい。建てたらよかろう」といいました。

「おお、お許しいただけますか。ありがとうございます」

「ただし、条件があるぞ」

「はっ、それはどのような?」

右近は緊張して、信長の顔を見あげます。信長は、おもむろに、

「日本のあちこちに、すでに多くの教会が建っているのであろう。

安土に新しくつくる教会は、それらのどれよりも、立派なものにせよ。

さすがは信長の城下町よといわれるように、この町の名所となるような、見事な教会を建ててみよ。

このこと、きっと申しつけたぞ」

と、いかにも信長らしい意見をのべました。

右近はそのことを、さっそくオルガンチノに伝えました。

オルガンチノは、もちろん大喜びしました。

さっそくおもだった宣教師と信者とが集り、教会の設計がはじまりました。 |

信長は安土に巨大な居城を築いたが、

右近の願いも入れて三階建ての教会もつくった。

|

信長はせっかちな人物です。ぐずぐずしていて、もしも機嫌をそんじるようなことがあると、大変です。

工事は、夜を日についで、行われました。右近は、千五百人もの家来を、そのために動員しました。

こうして、わずか一か月ののち、木造ながらも、三階だての堂々たる教会ができあがりました。

その教会の正面には、大きな立派な塔がそびえて、遠方からでもよく見えました。

会堂の内部には、礼拝堂をはじめ、応接間、宣教師の個室、さらに茶室もつくられました。

それは安土城についで、二番目に立派な建物になりました。

信長は大いに満足でした。

この建物のことはしだいに他国でも評判となり、キリシタン信徒はもちろんのこと、そうでない人々もはるばる見物に、やってくるようになりました。

見た人々は、だれでも、

「うわさで聞いたよりも、はるかに立派な建物だ」と、感嘆するのでした。

また建物を見物するつもりでやってきた人が、そこで宣教師と知りあって、信者になることも多く、キリシタンの伝道はさらにすすみました。

教会の中には、神学校がおかれました。

神学校というのは宣教師となって、キリスト教の布教につとめる人を育てるための学校です。

高槻の重臣の子供たちが幾人も、さっそく入学したいといいだしました。

だが、そのなかには、親たちが絶対に許さないという家もありました。

「キリシタンを信じることはかまわない。しかし、武士であることを、忘れてはならないぞ。

武士のつとめはあくまでも、戦場で敵とかたかうことにある。

宣教師になってしまっては、そういうことができないではないか。

宣教師の仕事は、学者の子供や、町人の子供たちが、やればよいことだ」

これを聞いた右近は、すぐにその親をよびだして、

「ゼウスさまへおつかえすることこそ、私にたいする本当の忠義なのだ。

子供たらが神学校へ入ることは、領主たる私にとって、もっともうれしいことである」

と、説得しました。

右近はいまや、信長にもっとも気に入られた、武将の一人になりました。

そして、さらに多くの領地をあたえられ、もっとも有力な大名の仲間いりをしました。

このころは、右近の一生のうちで、まさに花というべき時代でした。

北ノ庄へ流された父親のダリョ飛騨守は、領主の柴田勝家に預けられていました。

おもてむきは罪人なのですが、柴田家の人々から尊敬されて、自由な生活をおくることができました。

飛騨守は、このことを、

「すべては、ゼウスさまのお恵みによるのだ。このご恩にこたえて、私はこの自由を、ゼウスさまのために役立てる」

と感謝して、柴田家の人々にキリスト教の話を聞かせました。

その結果、柴田家のなかにも、北ノ庄の町にも、キリシタン信者がふえました。

しかし、幸せな毎日をおくりながら、右近にはひとつの不安がありました。

それは、信長のキリシタンにたいする態度が、いつどう変わるか、わからないことでした。

もともと信長は、キリスト教そのものを、これっぽっちも信じてはいません。

神とか仏とかいうものを、信長はただの迷信とけいべつしていました。

彼がキリシタンにたいして親切なのは、それを天下統一に利用してやろうと考えているからで、利用価値がなくなったとなれば、いつ何どき、見捨てしまうか知れません。

「そういうことがおこらぬように、私が努力して信長さまを導かなければならない」

と、右近は決心しました。

「しかしそれでもなお、信長さまがもしキリシタン弾圧を行うようにたってしまったとき、私はどんな態度をとるべきか。

あくまで信仰をまもりぬこうとすれば、城も領地もことごとく、信長さまに取上げられることは、はつきりしている。

そのとき、私は、一体どうすればよいだろうか」

右近は胸のうちで、ひそかに思い悩むのでした。

右近にとって不安の材料は、信長の性格だけではありません。

キリシタンが増えるにつれて、反対する人々のやりくちも、しだいにはげしく悪らつになってきました。

なかでも、仏教関係者の攻撃はすさまじく、しかもその鉾先(ほこさき)は、右近にむけられたのです。

「あいつこそ、キリシタンという悪魔の親玉だ。

信長さまをたぶらかし、いいかげんな教えをひろめて、世間の人間をあざむいているのだ!」

そして何とかして、右近を困らせてやろうと、陰険なたくらみをするのでした。

右近は、自分の家来や領民にたいし、けっしてキリシタンを信じることを、強制しませんでした。なぜなら、

「本当に、その本人が心から、キリシタンの教えに賛成しないかぎり、立派な信者にはなれっこない。

うわべだけで信者みたいな顔をする連中がふえては、かえってよくない。

信者の数よりも、立派な信仰をもたせることが大切なのだ」と、信じていたからです。

だが、右近を攻撃する反対者は、そう考えませんでした。しきりに、

「右近めは、信仰の自由をまもるなどといっているが、全くのでたらめだ。

かりに直接は強制しないとしても、領主の態度というものは、無言のうちに、家来の領民にたいする圧力となる。

右近の家来や領民は、内心では嫌でもキリシタンにならざるを得なくなっているのだ」

といって、非難しました。

高槻の領地では、仏教の寺まいりをする人が、ほとんどいなくなりました。

寺の住職はあきらめて、よその土地にひっこしてしまい、あとには無人の空寺が、化物の屋敷みたいになっていました。

こういう建物をのこしておいても無駄なので、右近はこれを改造し、キリスト教の教会にしました。

ところが、このことを聞いた他国の仏教徒たちは、

「右近の奴は、お寺の坊さんにいやがらせをして、いたたまれぬようにしむけたのだ。

そのうえで、寺を奪い取り、キリシタンの教会につくり変えている。じつに腹黒いやりくちではないか」

と、いいあいました。

さらに、それらの悪口を文章にかいて、信長のところへ、とどけるのです。

山伏たちも、敵である右近をのろい殺そうと、いろいろな加持祈祷(かじきとう)を行いました。

はたして信長は、いつまでキリシタンの味方でいてくれるでしょうか。

だが、ここで、だれも予想しなかったことがおこりました。

明智光秀(あけちみつひで)が謀反をおこし、信長を殺したのです。

信長はこのとき、中国地方の大領主である毛利輝元(もうりてるもと)と、戦争をつづけていました。

右近は、信長から命令されて、軍勢をひきつれ、中国地方へ出陣しようとする途中でした。

明智光秀は信長を殺したあと、高槻城へ使者をおくりました。

「暴君信長を討ちとりました。これからは、ぜひとも、わが明智家にお味方なされよ。

私の娘もキリシタン信者であり、高山家とは浅からぬご縁があります」

この申しいれをうけて、留守をあずかる右近の妻は、

「ありがたいお言葉でございます。いずれ主人と相談したうえ、ご返事を申しあげます」

と、その場をつくろいました。

光秀のほうは、これで右近もこっちの味方だと、安心しました。

ところが途中の陣中で、この事件を知った右近は、光秀に味方する気持など、毛頭ありませんでした。

「主君を殺した光秀こそ、最大の裏切者である。

私はキリシタン信者として、裏切り行為を二度とするまいと、ゼウスさまに誓っているのだ。

されば、謀反人の手伝いなど、絶対にできぬ」

右近には光秀を、どうしても許すことができません。

一方、光秀はオルガンチノにあって、

「高山右近に、あなたから私に味方するよう、説得してくれませんか。

そうしてもらえれば、キリシタンのためになることを、こちらでもしてあげましょう」

と、頼みました。

だがオルガンチノは、信長からうけた恩を忘れていませんでした。

彼は右近のもとへ、光秀の頼みとあべこべの手紙をだし、

「光秀は謀反人ですぞ。このような者は我らの国でも、絶対に許しません。

たとえその身ははりつけにされようとも、謀反人などの味方には、けっしてならないように、ご注意ください。

それこそが、ゼウスさまのご意志でありますぞ」

と、こっそり知らせました。

右近は光秀の頼みを、断わりました。

ほかの大名たちも、光秀の味方になろうという者は、ほとんど現れませんでした。

光秀は孤立してしまい、信長の家来だった豊臣秀吉によって、やがて攻めほろぼされてしまいました。

光秀を裏切者とみなした右近は、秀吉に協力しました。

そしてめざましく活躍し、わずか一千あまりの兵力で、八千人を越える明智軍のただなかに突入し、さんざんにうち破りました。

明智方のおもだった大将だけでも、二百人もの首をあげ、しかも高山方のほうの戦死者は、たった一人という大勝利をおさめました。

こうして秀吉が新しい天下の支配者となり、右近もこれに従うことになりました。

飛驛守も許されて高槻にもどり、右近の家族と一緒に暮らせるようになりました。

そののち信長の重臣だった柴田勝家(しばたかついえ)、滝川一益(たきかわかずます)、佐久間盛政(さくまもりまさ)らが、秀吉に反抗して、また戦争がおこりました。

敵の連合軍と戦うべく、右近は軍勢をひきいて出発しました。

美濃国で、両軍が激突しました。

右近は、中川清秀(なかがわきよひで)という武将と協力するように、秀吉からいわれていました。

ところが、二人の手勢を合わせて七三于人のところへ、佐久間盛政が一万六千人の大軍をひきい、攻撃をしかけてきました。

右近は、

「いくらなんでも、人数が違いすぎる。

このまえは奇襲作戦で、敵の大軍に泡をふかせたが、この作戦が成功するためには、前もってそれなりの準備をしなければならない。

残念ながら今度は、まだ準備がととのっていない。

ここのところは、出撃せずに陣地にこもり、敵を疲れさせるのが上策だと思う」

と、主張しました。

ところが、中川清秀は、血気にはやって、

「そんなことをしては、憶病者とあざけられよう。末代までの名おれにならぬよう、いさぎよく戦うべきだ」

と、いってききません。

「それほどまでに、いわれるのでは……」

と、清秀の意見に従うことにしました。

こうして、三千の軍勢が、一万六千の敵と、正面からぶつかりあいました。

だが佐久間勢は、さきの明智勢よりもずっと強力でした。

右近のたとおりの結果になり、味方は散々にやられてしまいました。

中川清秀も討死にし、右近の大切な重臣たちが、幾人も殺されました。 |

信長は明智光秀に殺され、光秀は秀吉に殺され、今度は信長の重臣の佐久間盛政などが秀吉に反抗する戦争が起った。この時、右近はかろうじて脱出したが、秀吉の軍がきて打ちまかし秀吉は右近の勇気をほめた。

|

それでも右近は、敵陣へつっこみ、力のかぎり奮戦しました。

ついにかなわずとみて、血路をきりひらいて脱出したときには、従う手勢もわずか数人になっていました。

やがて秀吉みずから大軍をひきつれ、応援にかけつけてきて、佐久間勢を撃退することができました。

秀吉は、右近の勇気をほめました。

その頃、関西のキリシタンの間に、

「高山右近さまが、戦死したそうだ」

といううわさが、ぱっとひろまりました。人々は、

「ジュストさまこそ、我らが教会の柱であり、イエズス会の楯であった。

人徳のゆたかな、そして寛大な勇者であった」

といい、なげき悲しんで、右近をとむらうための祈祷会を行いました。

だがほどなく、このうわさが間違いで、右近は無事でいることがわかりました。

キリシタンの喜びは、大変なものです。

「これもすべて、ゼウスさまが、ジュスト右近さまを、お守りくださったからだ」

信者たちは口々に、そういいました。

反乱はついに鎮定され、秀吉の権力は不動のものになってゆきました。

秀吉は信長を供養するため、京都の大徳寺で、盛大な法要を行うことにしました。

右近も参列しなければなりません。式は仏教のやりかたで、すすめられました。

坊さんの読経のあと、秀吉を先頭に参列者たちは仏前にすすみ、焼香(しょうこう)することになります。

右近は、こまりました。

当時のキリスト教では神はゼウスだけであり、そのほかの何ものも神や仏としておがんではいけない、ということになっていました。

仏前で焼香するのは、これにそむいたことになります。

しかしこれをしなければ、信長にたいして無礼とみなされ、秀吉の怒りをかうにちがいありません。

けれども右近はどうしても、キリシタンの教えにさからうことが、できませんでした。

彼はついに席をたたず、だまって焼香を拒否しました。

「高山どのは、なぜ、焼香をなされないのだ?」

「あのお人は、キリシタンだからであろうよ」

「何もそんなにかたくなに、考えずともよかりそうなものを。

ほかならぬ、信長さまのための、供養の席ではないか」

なみいる参列者のなかから、そういった陰口がきこえてきました。

それでも右近はじっと、席に座りつづけていました。

秀吉はこれに気づいたのかどうか、何事もないかのように、だまっていました。

9 しのびよる迫害 top

天正十一年(一五八三)、右近は三十一歳にして、いまや摂津国の大名であり、高槻城の城主であり、秀吉の部下のうちで、もっとも有力な武将であり、さらに全国にいる数万人のキリシタン信徒たちの、杖とも柱ともたのむ中心になっていました。

信長がほこった安土城は、たびかさなる内乱で焼けおち、かって栄えた安土の町も、すっかりさびれてしまいました

秀吉は安土を捨てて、新しく大阪にこれまた立派な大阪城をつくりました。

右近にとっては何よりも、秀吉がキリシタンにどんな態度でのぞむかが、一番心配でした。

秀吉は信長とちがって、農民からのしあがった人ゆえ、学問も教養もありません。

信長のように、新しい文化に興味をもつことなど、考えられませんでした。

信長よりもずっと自分自身の利害関係にさとく、それに利用できるものならば何であれ利用しつくし、そのかわり利用する価値がなくなったら、容赦なく捨ててしまいました。

おまけに、独裁者としてふるまうのが、大好きな性質でした。

そういう秀吉のもとで、キリシタンを栄えさせるには、どのようにしたらばよいのか、右近はいつも気をつかわなければなりません。

「さしあたりは、秀吉さまの機嫌を損じないように、じっと我慢していなければなるまい。

何事も、キリシタンの安全のためなのだ」

右近は、オルガンチノに、秀吉のもとへ、挨拶にゆくようにすすめました。

オルガンチノが、そのとおりにすると、あんのじょう、秀吉はご機嫌で、

「ほほう、ついに外国人までが、私の前にひざまづくことになったか」と、うれしそうです。

そして、大阪に教会をつくることを、こころよく許してくれました。

新しい勢力の中心地たる大阪でも、こうしてキリシタン信者たちが集り、礼拝を行うようになりました。

一方、右近は日頃つきあっている大名たちにも、キリスト教の教えを聞かせ、それがいかに良いことかを、じゅんじゅんと説明しました。

右近の話を聞いて、播磨国六万石の領主だった黒田孝高(よしたか)、近江国日野六万石の領主の蒲生氏郷(がもううじさと)、中川清秀(きよひで)のあとをついだ秀政(ひでまさ)などが、洗礼をうけて信者になりました。

また前田利家(としいえ)や細川忠興(なりおき)など有力な大名が、自分は信者にならないまでも、キリスト教に好意をもって、領内で布教を許したばかりか、すすんでこれを援助するようになりました。

大名だけでなく、一般信者も、増えるばかりです。

このままでは遠からず、キリシタンが日本の政治や経済をうごかす一大勢力に、のしあがりそうなありさまでした。

秀吉は信長と同じく、ゼウスの神を信じていません。もともと、宗教には無縁の人物でした。

しかし秀吉はキリシタンを増やすことが、自分の利益になると考えました。

「キリシタンどもは、主人への裏切りを罪だと信じているようだが、まことにけっこうなことである。

キリシタンがふえれば、私の天下をうばおうとする裏切者も、きっと現れなくなるにちがいない。

キリシタンなるものも、どうしてどうして、利用価値があるわい」

秀吉は右近を、重く用いました。

右近が命令すれば、全国のキリシタンが秀吉にそむくことなどおこりません。

秀吉はそのことを、ちゃんと計算していたのです。 |

右近の勧めで多くの領主たちが洗礼を受けた

また信者にならなくても好意を持つ領主もふえた

|

こうして、重要な地位についた右近は、それにはずかしがらぬ学問と教養を、身につけようと勉強しました。

外国人の神父から、ポルトガル語をならって、外国からの手紙を、訳さずに読めるようになりました。

有名な千利休に弟子いりし、茶道もけいこしました。和歌をつくることもおぼえました。

また、キリスト教の掟(おきて)に従って、日常のふるまいを正くしました。

ふしだらな行為や、下品な言葉をもてあそばぬように、こまかいところまで注意しました。

秀吉は、このようすを見て、

「全く、高山右近という男は、模範ということば、そのままではないか」

と、感心していました。

しかし一方、右近に反感をもつ人々も、増えてきました。

キリスト教を嫌いだという人たちは、あいかわらず右近こそ敵の元凶であるとして、何かにつけ悪口の材料を探そうと、躍起になりました。

そういった連中が、大名にも、一般の民衆のなかにも、いたのでした。

キリシタンの勢力が強くなると、彼らは危険を感じるようになり、

「このままにしておいたら、日本はほどなく、キリシタンどもに支配されてしまう。

そうなったとき、自分たちはとても募らせないだろう。

いまのうちに、何とかしないことには、大変なことになるぞ」

と、思いつめるようになりました。

また、それほどひどくなくとも、右近をはじめキリシタン信徒たちの日常生活を見て、これでは窮屈でかなわぬ、と思う人も少なくおりません。

大名たちが、宴会を行うことがあります。飲むほどに饋うほどに、座はみだれてきて、

「あれはのう、拙者がまだ二十歳のころでござった。

戦場で敵を追いちらしたあと、道ばたにあった長家にふみこんでみると、美しい娘が一人いて、それがほとんど裸のままの姿で、拙者をみるとあわてて……」

などと、みだらな話題でにぎわい、みんな大笑いして、よい気持になります。

ところがそういう席に、右近がいるとかってが違ってしまいました。

右近はけっして、人々の話題をとがめたりはしません。

ただ自分だけはだまって、話の仲間にくわわろうとしませんでした。

ほかの人ごとにとって、たとえとがめられずとも、一人だけソッポをむいていることは、楽しくありません。

こうして何となく、宴会の席がしらけてしまうのでした。

右近の身になれば、キリシタンとして当然の礼儀をまもったのですが、ほかの人々としては、

「なんだ、聖人ぶりおって、おもしろくない奴めが!」

という感情になります。右近にとって、不幸なことでした。

キリシタン大名の一人が、別の大名にむかって、

「ぜひとも、キリシタシの信者になりなさい」

と、すすめたことがあります。そして、

「キリシタン信者だけが、死んだのちもゼウスさまの恵みにより、天国でとこしえに仲良くすることができます」

と、説明しました。ところが、これを聞いた相手の大名は、

「そういうことなら、拙者はなおのこと、ごめんこうむりたいと思います」

と、いいました。キリシタン大名のほうは、おどろいて、

「それはまた、どういう理由で?」

と、たずねました。相手の大名はひややかに、

「考えてもごらんなされ。

天国がどんなに良いところかは知らぬが、あの高山右近などと一緒にいつまでもいるのでは、窮屈でしかたかわりませぬ」

と、こたえました。

キリシタンにとって尊敬の的たる右近は、当然ながら、キリシタン反対の人々にとって、攻撃の的でした。

秀吉は、そういうなかで、

「さて、一体、どっちの側か私の天下にとって、利用価値があるかな?」

と、いつも考えていたのでした。

天正十二年(一五八四)の春、織田信長の子の信雄(のぶたけ)と、三河領主の徳川家康とが連合して、秀吉にそむきました。

彼らの軍勢はなかなか強くて、秀吉の側の大名たちの部隊は、苦境におちいりました。

秀吉は、右近をよんで、

「かねて私は、その方の武勇に注目しておった。いまこそ私のため、それを役立ててくれ」

と、頼みました。右近はすぐに、出陣のしたくをはじめました。

ところが独裁者のつねとして、秀吉には気まぐれのところがありました。

たちまち気がかわって、右近のところへ使者をよこし、

「その方は、出陣するにはおよばぬ。

戦場へは、ほかの武将をやることにしたから、その方は余のそばにきて、いざというときの護衛をつとめてくれ」

と、いってきました。

こうして右近は、戦場にゆかないですみました。

秀吉と家康も、ほどなく仲直りして、戦争はおわりました。

このときのいきさつが、うわさとして流れました。キリシタンの信者たちは、これを聞くと、

「すべては、ゼウスさまのご計画によったのだ。

右近さまが戦死なさらずにすむように、ゼウスさまが秀吉さまの考えをおかえさせになったのだ」

と、語りあいました。

やがてこのことが、秀吉の耳に届きました。秀吉は、たちまち機嫌をそこない、

「右近の出陣をやめさせたのは、私の判断によったことだ。ゼウスの神とやらの命令で、やったのではないわ。

それをキリシタンどもめが、いいかげんな嘘をまきちらしおって!」

と、怒りだしました。明らかに秀吉は、自分の体面を傷つけられたように感じたのです。

その頃、四国に長曾我部元親(ちょうそがべ・もとちか)という大名がいて、秀吉の命令に従いません。

元親はもともと、土佐国(高知県)の武将でしたが、だんだん勢力をまして、いまでは四国のほとんど全土を支配していました。

秀吉は元親を屈服させるため、四国征伐を行うことにきめました。

右近も秀吉の先鋒として出陣し、またも数々の手柄をたてました。

元親はついに降伏して、四国も秀吉の支配をうけることになりました。

秀吉は右近への褒美(ほうび)として、播州(兵庫県)明石をあらたに領地としてあたえました。

これまでの摂津(せっつ)が四万石だったのにくらべると、明石(あかし)は十二万石の領地で、その領主になるのですから非常な出世です。

しかし、このことを聞いておどろいたのは、摂津のキリシタンの領民たちでした。

彼らにとって、こよなき理解者で支持者であったよき領主が、明石に移ってしまうわけです。

かわりの新領主として、摂津には、秀吉の甥にあたる羽柴秀次(はしばひでつぐ)がくることになりました。

はたして秀次が、これまでの右近のように、キリシタンをまもってくれるでしょうか。

「右近さまにのこっていただけるよう、みんなで、秀吉さまにお願いしようではないか」

しかし、キリシタン信者のおもだった人々は、べつのことを考えました。

「ジュストさまが、よそにゆかれることは、自分たちにとって、身を切られるようにつらい。

けれども、このこともまた、ゼウスさまの、かねてのご計画ではなかろうか。

摂津国とくに高槻のあたりは、もう自分たちだけでも、キリシタンの町として、立派にやってゆくことができる。

しかし明石はまだ、そうなっていない。

明石を新しく、ゼウスさまの土地にするため、ジュストさまはゆかれることになったのではないか。

何事もゼウスさまのご決定に従い、よろこんでジュストさまを、お送りするべきではあるまいか」

こうして右近はあらたに、播州明石十二万石の頷主となりました。ときに、三十三歳でした。

右近がくると聞いて、これまたおどろいたのは、明石にいる仏教の僧侶たちでした。

「今度の殿さまは、キリシタンの大親分だぞ。

それが軍勢をひきつれて、のりこんでくる。とんだことになった!」

彼らは集って相談し、代表をおくって、秀吉に陳情しようということになりました。

秀吉の側近で、施薬院全宗(せやくいんぜんしゅう)という人物が、これらの僧たちの代理として、秀吉にむかい、

「キリシタンどもはひそかに結託し、秀吉さまに謀反をたくらんでおります。

その中心が高山右近であり、外国の軍隊が、彼らを応援することになっておりますとのこと。

まことに、ゆゆしき一大事で……」

と、いいかけたところ、秀吉はみなまで聞かず、

「だまれ! 明石の土地は、わしがよいと思って、右近にあたえたものだ。

その領内をどう治めるかは、右近みずからきめることであろう。

くだらぬ坊主どもの口だしは許さぬ!」

と、どなりました。全宗はすごすごと、ひきさがりました。

四国のつぎに、秀吉は九州を征服しようと考えました。

その頃の九州は、薩摩国を本拠とする島津義久(しまずよしひさ)の勢力がつよく、秀吉の命令に従いません。

天正十四年(一五八六)の春、秀吉が九州征伐の計画をたてつつあったころ、コエリョという外国人の宣教師が、日本伝道の最高責任者として、ポルトガルからやってきました。

右近はさっそく、コエリョをともない、大阪城の秀吉に、挨拶にゆきました。

これまでながく日本にいた、フロイスという宣教師も、通訳として同行しました。

右近とすでになじみぶかいオルガンチノも、一緒でした。秀吉はたいそう上機嫌で、

「その方たち、キリシタンのおかけで、日本人の行儀がよくなった。この高山右近が、手本になったのじゃ」

などといい、さらに、

「日本にもっともっと、キリシタンの教えとやらをひろめてよいぞ。

私はいずれ朝鮮と明国を、占領するつもりでいる。そのときにはこの両国にも、キリシタンを伝えたらよかろう」

と、大言壮語しました。

コエリョも、フロイスも、すっかりうれしくなって、日本の最高の権力者たる秀吉が、もはや完全にキリシタンの味方になったのだ、と信じこみました。

「日本国には、ゼウスさまの立派な使徒がおられることを、私どもはかねがね聞いておりました。

ジュスト右近どのは、その代表ですが、こういう人物がでるということは、ほかならぬ秀吉さまが、すぐれた支配者であるからにちがいありません。

いまお会いしてみて、そのことが、よくわかりました」

コエリョの言葉に、秀吉はますます機嫌よく、

「それではひとつ、私のじまんの大阪城の内部を、お客さんにお目にかけようか」

と、みずから案内にたちました。

最後に、一同は秀吉の私室にとおされ、そこで一緒に食事をすることになりました。

その席でこれから行われるはずの九州征伐のことが、話題にのぼりました。

「島津義久というのは、実にすぐれた武将ときくが、九州のはてにいるから、天下の情勢をよく知らない。

私が大軍をつれてのりこめば、義久はみずからの不明をさとり、あっさりと頭を下げるにちがいない」

秀吉の言葉にたいし、コエリョがいいました。

「九州遠征のご成功を、我らも心からお祈りしております。

そして、私どもとして、できるだけのお手伝いをしたいと考えております。

私どもが命令すれば、九州のキリシタン大名たちを連合させて、島津に対抗させることもできます。

私どもの手で、かならずそのようにさせましょう。

さらに、ポルトガルの船をも、応援にくりださせることができます」

コエリョとしては、秀吉をもっと喜ばすっもりだったのです。

フロイスも同じ気持で、そのとおりに通訳しました。

しかし、右近は、その言葉を聞いたとたん、

「しまった! 一体、コエリョどのは、何ということをいわれるのだ!」

と、たちまち、酒の酔いもさめはててしまいました。

「秀吉さまは日本のすべてのことを、自分一人で思いのままにうごかそうと思っておいでだ。

九州の大名たちは、キリシタンであろうがなかろうが、秀吉さま以外の者の命令を聞いてはならぬ、と考えておられる。 ところがこの外人宣教師は、九州のキリシタン大名を、自分たちの命令でうごかせる、といった。

秀吉さまが、どう感じられたか……」 |

はたせるかな、右近の心配したとおりでした。

秀吉の顔から、笑いが消えました。

ひたいにみるみる青筋がたち、箸をもった手が、怒りにふるえています。

ところがコエリョもフロイソも、これに気がつきません。

日本にながくいるオルガンチノだけが、ふんいきの一変したことをさとりました。

彼はあわてて、フロイソに通訳をやめさせようとしました。しかし、もう間に合いませんでした。

もっとも、その日はこれ以上、何事もおこりませんでした。 |

秀吉の前で失言をして、それに気づかないコエリョ。

その後もコエリョの失態が、秀吉のキリシタン弾圧になる。

|

秀吉は礼儀を失わずに、一同を送りだしました。

コエリョとフロイスは、秀吉が怒ったことに、ついに気かつかず、大得意で彼らの宿舎へかえってゆきました。

そのあと、右近は沈痛な顔で、オルガンチノにむかい、

「日本のキリシタンのうえに、大きなわざわいがくるだろう。いや、きっとくる。

くるにきまっている。もはやそれを、覚悟するしかあるまい」

と、なげきました。

オルガンチノも暗い顔で、うなずいていました。

それでもしばらくは、そのままですぎました。

秀吉は九州に出兵する準備で、いそがしかったのです。

天正十五年(一五八七)三月、九州征伐がはじまりました。

その結果は、秀吉が考えていたとおりになりました。

天下の大軍を目の前にした島津義久は、きわめてあっさりと、秀吉に降服しました。

天文十五年六月七日、秀吉の軍勢は九州の筥崎(はこざき=福岡市)まで、凱旋(がいせん)してきました。

これを知ったコエリョは、さっそく勝ちいくさの祝いをのべるべく、船で秀吉のところへやってきました。

その船は「フスタ船」とよばれ、小型ながら厳重に武装されている、ポルトガル海軍自慢のものでした。

秀吉はこれを知ると、さっそく実物をみようと、みずから筥崎の港まででかけました。

右近はキリシタン大名で親友の小西行長(ゆきなが)と一緒に、まえもってひそかにコエリョに忠告しました。

「そんな船でこられては、かえって秀吉さまの警戒心を強めます。

ひとつ思いきって、その船を秀吉さまへ献上なさいませ。

そうなさったら、秀吉さまも喜んで、あなたたちへの怒りを静められるでしょう」

しかしコエリョは、この忠告に従いませんでした。

彼はいまだに、自分たちが秀吉を怒らせたことを、気づいていなかったのです。

同じころ、長崎にちかい平戸の港に、ポルトガルの船がはいった、という知らせが届きました。

秀吉は、コエリョに、

「私はまだ、貴国の大きな船を見たことがない。ぜひ見たいから、その船を筥崎(はこざき)へ回船させてほしい」

といいまました。ところが、コエリョは、

「わが国の船は、いまや世界の海で活躍しており、今回もすぐに出港しなければなりません。

したかって、お望みどおりには、いたしかねます」と、断わってしまいました。

これは、秀吉の意志にさからったことになりました。

四国も九州も平定されたいま、秀吉は自分の意志に従わぬ者を、なんの遠慮もなしに片付けることができます。

右近にとって最悪の事態が、目前にせまりました。

10 ついにきた最悪の日 top

秀吉は突然、外国人の神父たちを、日本から追放するという命令をだしました。

「第一、日本には昔から、信じられている神々があるのに、キリシタンの国から、バテレンどもがやってきたのは、悪魔の教えをひろめるためで、まことにもってけしがらんことである。

第二、彼らは、自分たちだけの神を信じさせようと、日本に古くからある神社や寺院をうちこわした。

かかる暴挙は、かってこの国に起らなかったことで、断じて許すわげにゆかない。

第三、日本の大名からか、キリシタンの教えに従い、バテレンどものいうことをきくのは、日本の法律にそむくことになる。それを認めるわけにはゆかない。

以上の理由により、バテレンどもは、これから二十日のうちに、この国から退去せよ。二十日間というのは、とくべつにあたえた猶予期間である。

第四、ただし、外国船との貿易は、これからも続けて行うこととする。

第五、これよりのち、日本へくる外国人は、日本の神や仏に害をくわえることを許さない。

それをしない外国人ならば、喜んで迎えいれる。

右の通り命令する」 |

秀吉はキリスト教を、全く信じていませんでした。

彼にとっては、信仰など、どうでもよかったのです。

外国人の神父たちが秀吉のいうとおりにするかどうか、秀吉にとって利用価値があるかどうか、それだけが問題だったのです。

そしてコエリョとフロイスは、秀吉からみてものの見事に試験に落第したわけでした。

この命令と同時に、右近の宿舎へも秀吉の使者がやってきました。 |

キリシタン追放令の立て札

|

そして右近にたいする、きびしい言葉を伝えたのです。

「日本にキリシタンの教えがひろまったのは、右近の影響によるところが大きい。

キリシタンは団結がかたく、天下にとってわざわいになる。右近はただちに、その信仰をすてよ。

これまでどおり、これからも、私に仕えるつもりなら、そうすることが、絶対の条件であるぞ」

つい数目前の秀吉とは、まるでうってかわった態度です。

独裁者のつねとして、秀吉には気まぐれなところかわり、一旦憎んだ相手にたいしては、とことんまで残酷なしうちをするのでした。

右近は蒼白な顔で、使者の口上を聞きました。

「ああ、とうとう、くるべきものがきたのだ」

彼は心のうちで、そう思いました。たびかさなるコエリョのやりかたが、ついに秀吉の怒りを爆発させたのです。

だが、その使者は内心で、右近に同情していました。

命令の伝達をいちおうすませると、彼は右近をなぐさめるように、

「右近さま、まことにご心中のお苦しみ、お察し申しあげます。

しかしここのところは、どうぞご辛抱なさって、しばらく表面だけでも秀吉さまのご命令にお従いください。

そうして日数がたてば、秀吉さまも機嫌をなおされて、キリシタンにたいし、再び寛大なご処置をおとりになるにちがいありません。

どうぞそれまで、キリシタンの信仰を、捨てたふりをなさっていてください。

目下のところはそれだけが、あなたさまのお身を守る、ただひとつの方法でございます」

といいました。

しかし右近はすでに、このような事態になることを、予感していました。

胸のうちの感情をおしころした彼は、つとめて平静に、使者にむかって答えました。

「貴殿のおこころざしは、まことにかたじげなく思います。

しかし、私の気持はすでにきまっています。私は、どんなことがあっても、嘘は申せません。

他人をだますことはできません。

なぜなら、それこそゼウスさまにたいし、罪を犯したことになるからです。

どうぞそのように、秀吉さまへお伝えください」

使者はびっくりして、右近の顔をみつめ、

「右近さま、それはまことでございますか。

秀吉さまは、あなたさまがキリシタンの信仰をお捨てにならないかぎり、家来として仕えることも許さぬと、おっしやっておいでなのですぞ。

ただいまのお答えを、そのままお伝えしたなら、明石のご領地も何もかも、取上げられておしまいになりますぞ。

右近さまはともかくとして、ご家族やご家来の人々は、どうなるとお思いですか。

どうぞもう一度、お考えなおしになってください」

と、頼みます。

まるでどっちが、命令を受けた人物か、わからないありさまです。

けれども、右近は、一旦いった言葉を、とうとう、取消しませんでした。

使者があきらめてかえってから、しばらくすると、茶の師匠である千利休が、たずねてきました。

「右近どの、私がきたのは、ほかでもない。じつは秀吉さまに、ひそかにたのまれたからなのだ。

秀吉さまは、キリシタンにたいし、えらく腹をたてておいでになる。

しかし、右近どのの才能はおしまれて、右近どのをご家来の中から失いたくないと考えておられる。

そこで私にいわれるには、右近の態度はゆるせないが、もう一度だけ、機会をあたえてやりたい。

とくと考えて、キリシタンの信仰を捨ててほしい。

右近がそうしてくれるなら、これまでのことは水に流して、あらためて領地をあたえ、まえにもまして重く用いてやりたい。

そのように何とか、右近を説得してもらいたい、ということなのだ。

そこで私が、こうしてやってきた。

どうだろう、右近どの。秀吉さまのほうで、それほどまでにおっしやっておいでなのだ。

よくよく考えなおして、秀吉さまのお言葉に従ってはもらえないだろうか。

けっして、永久にとはいわない。

私のみるところ、秀吉さまもそのうちに機嫌をなおされて、キリシタンの活動を、きっとまたお許しになることと思う。

そうなってから、再び布教をはじめられでも、けっして遅くはあるまい。

人間はなにごとも、我慢が大切だ。

ここのところは、じっと我慢して、秀吉さまのご意志にそむかぬことが、上分別と申すものではあるまいか」

しかし、右近は師匠の忠告にたいしても、ついに態度をかえません。彼は、転向を拒否したのです。

「ご師匠さま、せっかくのご好意、身にあまる光栄とぞんじます。

けれども右近の考えは、もはや変りません。

武士たるものは、一旦たてたこころざしを、終生かえないことが務めでございます。

右近はゼウスさまの下僕(しもべ)であり、同時に武士でございます。

たとえこの命に換えましても、一旦たてた決意を変えることはできません」

だが、そのようにいいながら、右近の声はふるえました。右近には、よくわわりました。

秀吉は一度ならず二度までも、右近の翻意をうながそうとしたのです。

秀吉としては、せいいっぱいの情けのつもりでしょう。

右近はそれをだんぜん、はねつけたわけです。

秀吉の怒りは、さらにはげしくなるにちがいありません。

怒り狂った秀吉は、明石の領地はもとより、右近のすべての財産を取上げ、無一文にして放りだすにきまっています。

領地を失い、乞食と同じ境遇におとされることは、武士にとって、このうえないはずかしめです。

キリシタンの信仰をすてないかぎり、そのはずかしめをうけることが、火をみるよりも明らかでした。

千利休はだまって、右近の顔をじっとみつめました。右近はいいました。

「お師匠さま、右近の気持はかわりません。でも、ご好意にすがって、ひとつだけお願いがございます。

どうか右近を、秀吉さまにもう一度、おあわせください。

私はじきじきに、この気持を、秀吉さまにお話したいのです。

そうしたうえでいさぎよく、追放の処分を甘受したいと思うのです」

だが今度は、利休の顔色がかわりました。

「右近どの、それはいけない。

そんなことをなされたら、秀吉さまの怒りに、ますます油を注ぐことになりますぞ。

おそらく秀吉さまは、そなたを生かしておおきになりますまい。

その場ですぐ、手討ちになされるかもしれませぬぞ。

しかもそのあと、日本のキリシタンにたいして、ますますひどい憎しみをもたれ、多くの信者を捕えて、殺したり、拷問にあわせたりなさるだろう。

右近どの、多くのキリシタンの信徒たちのためにも、ここのところは、どうか考え直していただけまいか」

利休はそういって、なおも右近の気持を、かえさせようとしました。

秀吉のたのみよりも、利休としてはこの愛弟子をひどいめにあわせたくなかったのです。

突然、右近は叫びました。

「お師匠さま! 信徒たちに迷惑さえおよばないならば、右近はひと思いに秀吉さまの手で、殺されてしまいたいと思います!」

それはハラワタをえぐるような、叫びでした。

あとは言葉にならず、彼はそのまま床の上にうつぷし、男泣きに泣きだしました。

利休は沈痛なおももちで、それを見ているよりほかに、どうすることもできませんでした。

領地を失い、家族たちと家来たちを路頭にまよわせることは、大名として最大の屈辱にほかなりません。

これに直面して、普通ならば、腹を切るところです。

切腹したならば、いさぎよく責任をとったことになり、名誉だけはかろうじて守られます。

だが右近には、それさえもできないのです。

なぜならばキリスト教では、自殺を罪悪として禁止しています。

右近は武士として、忍ぶことのできぬ恥じに身をさらし、しかもオメオメと生きながらえなければならないのでした。

その夜、右近はまんじりともせずに、すごしました。

さまざまな思いが、うかんでは消え、またうかんでは消えました。

そのあいだに、幾度となく、決心もゆるぎかけました。

「ゼウスさまに、おわびの祈りを捧げたうえ、表面だけは、信仰を捨てたふりをしよう。

そうすれば、いつの日にか、使者や利休さまがいったとおり、秀吉さまの気持が、変るときがあるにちがいない。

それをじっとまっだほうが、かえってキリシタン信者全体のために、よいことになるのではないか……」

そういう気持に、何度もおそわれ、

「いますぐ、利休さまを訪ねよう! そして、秀吉さまへのとりなしをお願いしてみる。いまならば、まだ間にあう!」

と、思わず腰をうかしかけたことも、たびたびでした。

しかし、キリシタンになったうえは、どんなことがあろうと再び裏切り行為をするまいと、かねて決心していたのが、ついにすべてにうちかったのです。

夜が明けました。

右近はただちに、おもだった家来たちを、召集しました。

早朝から一体なにごとかと、いそいで集ってきた家来たちが、広間にいならびます。

右近はつとめて感情をおさえ、落ちついた冷静さで、昨夜からおきたことをうちあけました。

秀吉がとうとう、バテレン追放令をだしたこと。

右近にたいし、信仰を捨てるように強制し、これに従わないかぎり、地位も領土も取上げられてしまうこと……。

初めて聞いておどろき、騒ぎかける家来たちを、右近は制しました。

そのうえで、一夜の苦悩のあげくに到達した結論を、伝えたのでした。

「私はもはや、身にふりかかる苦難を、なげいても悲しんでもいないぞ。

ただ、その方たちの立場を思うと、心が痛む。

その方たちは今日まで、私に忠実に仕えてくれて、戦場では勇ましく戦い、高山の武名をあげてくれた。

そういうその方たちを、私一人の独断で、これから浪人させ、苦労させなければならないことになった。

まるでその方たちの長年の手柄に、あだでむくいるようなありさまとなった。

このふがいない主人を、どうかゼウスさまのお名にかけて、許してもらいたいのだ。

ただ、その方たちも、キリシタン信徒である。

この世で私は、何もしてやれなかったが、いずれの日にか、天国において、その方たちが永遠の幸せを得られるように、ひたすら祈りつづけるつもりでいる。

どうかこの世では、めいめい新しい主人をみつけ、仕官の道をさがしてほしい」

冷静に話はじめた右近でしたが、さすがに途中で、そうはゆかなくなりました。

胸がいっぱいになって、しばしば涙で声がとぎれました。

家来たちのあいだから、初めのうち、おどろきのざわめきがおこりました。

秀吉のやりかたにたいし、思わず怒りの言葉を口にする者もいました。

だが、右近の話がすすむにつれ、しだいに沈黙が広間を支配するようになりました。

そして、右近の言葉がおわると同時に、あっちからも、こっちからも、嗚咽(おえつ)の声が聞こえはじめました。

突然、一人が叫びました。

「右近さま、なにをおおせられますか! 私はどこまでも、右近さまにお供いたします」

まるでそれが合図だったかのように、家来たちぱ、口々に叫びだしました。

「私も、お供します!」

「私も、いたします!」

「右近さま、私どもは、何もいりません。

ただこの身ひとって、これからも、あなたさまといつまでも、行動をともにさせてください!」

「そうだ、そうだ。私もゆく!」

広間は、いような熱気と興奮につつまれました。

そのなかで、幾人かの家来は、脇差をぬくと、自分のもとどりを切りおとしました。

武士を廃業してでも、右近についてゆくという決意をしめすためです。

右近の思いは、非常にみだれました。

「これほどまでに、私のことを思ってくれる家来たち。

この家来たちを苦しめる権利が、私にあるのだろうか……」

しかし、右近は心を鬼にして、断言したのでした。

「その方たちの気持は、本当にうれしいぞ。私は今日のことを、終生わすれないだろう。

だが、私はそれでも、一人でゆかなければならない。

そうすることだけが、世の多くのキリシタン信者を、救うことに一なるからだ。

どうか、それを考えて、私のわがままを許してくれ!」

もしも右近が、これら大勢の家来を引き連れたまま、どこかよその土地へ移ったなら、秀吉はどう考えるでしょうか。

猜疑心にかられている独裁者は、

「右近めが、キリシタンの家来どもと一緒に、どこかにたてこもって、全国のキリシタンどもと同盟して、私に反旗をひるがえすのではあるまいか」と、疑うにちがいありません。

そして、そうなる前にと、自分のほうから、日本じゅうのキリシタン信者への大弾圧を、開始するにちがいありません。

それを思うと、右近は愛する家来たちをふり捨てて、たった一人、どこかへ身をかくさなければなりません。

右近はとうとう、このようにして、多くの家来たちに別れをつげました。

そのことを知った秀吉は、天地がひっくりかえるほど、おどろきました。

彼のこれまでの常識では、大名にとって領地と家来こそ、何ものよりも大切なはずです。

従って「領地を取上げるぞ」と脅かせば、大名はきっということをきくと、彼は信じていたのです。

げんにいままで、すべての大名が、そのとおりになりました。

ところが、いまここに初めて、その常識のあてはまらぬ大名が現れたのです。

「キリシタンを信じると、人間はこれほどまでに変るものか!」

びっくりした秀吉は、ますますキリシタンをこわがり、警戒するようになりました。

明石六万石の領地も城も、すべて秀吉により、没収されてしまいました。

明石の町のキリシタン信者たちは、

「新しい領主さまは、どんな人がくるだろうか。キリシタンを迫害する人かもしれない」

と心配し、よそのキリシタン大名の領地へひっこそうと、町中が大騒ぎになりました。

わずかの家財道具とともに、キリシタン信者の列が、続々と明石から出てゆきます。

外国人の神父たちも、追放令におどろいて、多くは我さきにと逃げだしてしまいました。

しかし、オルガンチノだけはさすがに、身の危険をかえりみず、明石へかけつけてきて、うろたえる信者たちのためにつくそうとつとめました。

右近の家族にたいしても、「城から退去すべし」という秀吉の命令が、伝えられました。

やがて右近と家族たちは、淡路島でおちあうことができ、そこにしばらく身をひそめました。

右近は十二歳のとき、キリシタンの洗礼をさずかりました。

十八歳のとき高槻城の城主となり、戦場に活躍し民政につくし、またキリスト教の布教につとめてきました。

三十三歳のとき、明石の領主へと栄転しました。

それからわずか二年ののち、三十五歳にして、すべてのものを失ったのでした。

多くの大名たちは、これを、あざ笑いました。

「ゼウスとやら申す異国の神のために、領地も城も失うとは、あきれはてていう言葉もござらぬ」

「高山どのこそ、天下にならぶ者なき、大たわけよ」

なかでも、施薬院全宗(しやくいんぜんしゅう)のごときは、ここぞとばかり、右近の悪口をいいふらしてあるきました。

淡路島も高山一家にとって、安住の地とはなりませんでした。

右近とその家族は、あるときは瀬戸内海の小豆島に、あるときは肥後国熊本に、あるときは大阪に、転々と居場所をうつしました。

そのあげく秀吉の指令で、加賀国(石川県)金沢へ預けられることにきまりました。

11 嵐の前の静かさ top

金沢の領主は前田利家でした。利家は温厚な人がらで、秀吉とは少年のころからの親友でした。

彼は秀吉に遠慮して、おもてむき右近を優遇しませんが、右近はいっさい不満をいいません。

すでに何もかも失い、武士として最大の屈辱をたえしのんだ右近に、いまさら不平の種のあるわけがありません。

もはやこれ以上、その境遇が悪くなるはずはないのです。

右近は毎日、ただ静かに、ゼウスへの祈りの日課を、くりかえしていました。

数年がたちました。

右近の日常をみていて、前田利家は、

「こんな身のうえになっても、少しも生活かみだれない。何とも、たいしたものだ!」

と、感心してしまいました。

彼は右近に好意をもちはじめ、なにくれとかく、親切にしてくれるようになりました。

あるとき、右近は思いきって、利家に頼みました。

「ひとつだけ、お願いがあります」

「何事でしょうか? 私にできることなら、なんなりとお手伝いいたしますが……」

なかば警戒する利家に、右近は、

「ほかのことでは、ございまぜぬ。この金沢の町に、教会をおつくりいただけませんか。

そして、そこでの仕事を、この私めにさせていただけませんか」

と、本心をうちあけました。

「教会ですと? それは、キリシタンの寺のことでしょう?」

いよいよ警戒しはじめた利家にたいし、右近は必死でした。 |

何もかも失って、前田家におあずけの身となった右近

温厚な利家は、右近の真面目な姿を見て、彼の望みの

金沢の町に教会をつくることを認めてやる。

|

「利家どの、私はかって高槻でも明石でも、広い領地に大きな城、それに大勢の家来たち、さらに多数の領民たちをもっておりました。

そのほかに町のなかに、教会ももっていたのです。私はいま、そのすべてを失っております。

これもみんな、ゼウスさまのお考えによることですから、だれをもうらんでおりません。

また、私はこんご再び、領地も城もほしいなどとは思っておりません。

しかし、教会だけは何としてでも、ぜひほしいのです。

教会のための仕事に、私の残る人生のすべてを、捧げたいのです。

これだけが、いまの私の、ただひとつの願いごとです。

利家どの、聞けば秀吉さまは、そのごいくぶんか機嫌をなおされ、ほかのキリシタン大名の布教を、お許しになっているそうではありませんか。

キリシタン信者ゆえに、罰をうけた私が、こういうことをお願いして、利家どのもご迷惑と思います。

それをまげて、お願いいたします。

このことを、どうか叶(かな)えてはいただけますまいか。右近このとおり、伏してお頼み申しあげます」 |

その真情あふれる態度に、利家は思わず感動しました。彼はしばらく、考えこみました。

「たしかに、秀吉どののキリシタンへの方針は、もとへもどりかけている。

外人神父の追放令も、いつのまにか、うやむやになってしまい、彼らは前のごとく、布教を行っているという。

それに秀吉どのは最近、いちじの怒りにまかせ、右近どのを苦しめたことを、くやんでいるようすがみえる。

おさななじみの私には、それがよくわかる。

思いきって右近どののいうとおりに、金沢に教会をつくり、キリシタン信者がよいものであることを、実際に証明してみるのも一法だ。

そのうえで私から、右近どのの赦免を望んでみる手もある……」

ついに利家は決断して、右近の希望をかなえてくれました。

そればかりか、右近にわずかながら領地をあたえ、囚人ではなく客将として、待遇してくれることになりました。

秀吉の古い友人なればこそ、思いきったことができたのです。

だがそれ以上に、右近の日頃の行いが、利家をうごかしたのでした。

右近は利家に、心から感謝しました。

右近の最大のよろこびは、領地でも、客将の身分でもなく、キリシタンのための教会でした。

かりにわずかの領地を手にいれても、かっての明石や高槻の生活とくらべれば、みじめな思いにがられます。

彼はすでに、武士として、大名として、天下に名をなすことを、あきらめていました。

戦場で手柄をたてることもできず、政治で人々を救うこともかないません。

そういう彼に、生きがいを感じさせる仕事といえば、キリシタンの伝道のほかにありませんでした。

彼は文字どおり、余生のすべてを、このために捧げようとしました。

そのひたむきな熱心さが、金沢の人々をおどろかせ、つぎに感激させました。

信者の数は、たちまちにして増えました。

右近のゆくところ、教会がたち、信者が生まれざるはないというありさまです。

前田利家はすっかり右近びいきになってしまい、よい機会とばかり、秀吉へのとりなしを行いました。

少年のころから、ともに織田信長につかえた二人は、いつでもあうことができます。

利家は秀吉に、面とむかって、

「あなたが、右近どのを追放しだのは、とんでもない失敗でしたぞ。

右近どのは実に立派な人物で、右近どのに従うキリシタン信者も、彼を手本に立派な生活をしています。

私は自分の領地で、それを確かめました。右近どのを、ぜひもう一度、重く用いなされよ」

と、進言しました。

秀吉も実際のところ、右近を許してやりたいと、考えていました。

ただ、自分からいいだすのが、てれくさかったのです。

利家の言葉は、彼にとっても、よいきっかけでした。

「よろしい。ほかならぬ、利家どののお頼みだ。高山右近の罪を許してやろう。

あの男を、私のところへ、つれてきなされ」

利家はもちろん、それをすぐ、実行しました。

文禄元年(一五九二)、右近はついに再び、秀吉への目どおりがかなったのです。

場所は、肥前国(佐賀県)名護屋(なごや)というところでした。

おりから秀吉は軍勢をだして、朝鮮を占領しようと計画していました。

名護屋には、司令部がおかれていたのです。

「右近よ、しばらくであった。過去のことは水に流そう。

私はこれから朝鮮をとる。そのつぎには、明国をも日本のものにする。

すでに、準備はととのえているのだ。これが成功したのも、その方には新しく、朝鮮に領地をあたえよう。

明石のときよりも、もっとたくさんの領地をくれてやるぞ」

秀吉はまたも、大言壮語しました。右近はただ、

「もし、そういうことになったら、朝鮮の人々にキリシタンの教えを伝えよう」と、思いました。

だが、秀吉の朝鮮攻撃は、どだい無茶な暴挙でした。

日本を支配した彼はすっかり慢心してしまい、よその国をもかってに奪ってよいと、思い上っていました。

人々が平和にくらしていた朝鮮に、日本の大軍が突然上陸し、戦争をしかけたのです。

全くの不意うちで、日本軍は連戦連勝し、破竹のいきおいで進軍をつづけました。

ただし、それも初めのうちだけでした。

やがて朝鮮の軍隊が、体勢をたてなおし、反撃に転じてきました。

そればかりか明国(みんこく=中国)の大軍が、朝鮮の応援にくりだしました。

日本軍はたちまち負けてしまい、退却につぐ退却のあげく、とうとう朝鮮から追いだされるはめとなりました。

あてのはずれた秀吉は、すっかり機嫌をそこね、何かにむかって、やつあたりしたくてたまりません。

そういうところへ、へんなうわさが聞こえてきました。

さきの外人神父の追放令は、いっこうにまもられず、その数はむしろ増加していました。

フランシスコ・ザビエルいらい、日本へくる神父たちは、イエズス会にぞくする人たちでした。

しかし、同じキリスト教のカトリック教会のなかにも、いくつもの団体があります。

日本のようすがわかるにつれて、イエズス会のほかにフランシスコ会という団体にはいっている神父たちも、日本へくるようになりました。

イエスズ会とフランシスコ会は、互いに競争して信者の数を増やそうとつとめました。

そのことがいつしか、勢力争いのようになってしまいました。

これがはげしくなってきて、いやがる日本人をむりやり集会に連れこんがり、神社や寺院をいくつもこわしたり、布教のやりかたも、強引になり、そのために、

「キリシタンたちは、横暴にすぎる。彼らのゆきすぎを、取締ってもらいたい」

という世論が、おこってきたのです。

例の施薬院全宗などは、この機会をのがさじとばかり、キリシタンの悪口を秀吉にふきこもうとします。

そうこうするうちに、

「フランシスコ会はいずれ、スペインの軍隊をよびよせて、日本を占領する計画をたてている。

すでに、その用意を、ととのえているそうだぞ」

といううわさが、どこからともなく、まことしやかにとびはじめました。

朝鮮侵略の失敗で、むしゃくしゃしている秀吉は、このうわさを聞くや、たちまち、

「不届きなキリシタンめ! 一人残らずひっ捕え、皆殺しにしてしまえ!」と叫びだしました。

前田利家と石田三成が、秀吉をなだめ、

「それは根も葉もない、うわさにすぎません。うわさにおどらされては、秀吉どのの体面にかかわりますぞ」

と、一生懸命説得しました。

秀吉はようやく皆殺しをやめましたが、フランシスコ会にはいっていた日本人のキリシタン信者二十六人だけは、みせしめの代表ということで、死刑にされました。 |

秀吉の気まぐれで長崎ではりつけの刑に処せられる

フランシスコ会の26人の日本人キリシタン

|

二十六人の処刑は、慶長元年(一五九六)十二月十九日に、長崎で行われました。

一人残らず耳をそぎおとされ、町中をひきまわされたうえ、キリストと同じく十字架にはりつけにされたのです。

この事件をキリスト教の側では、「日本二十六聖人の殉教」とよんでいます。

二十六人が処刑された年に、右近の家族にも、別の不幸がおこりました。

父親のダリョ飛騨守は、右近と一緒に金沢へおくられ、そのあと、金沢にちかい越中(富山県)に住んでいました。

そこも前田家の領地の一部でしたが、飛騨守は老いの身にむちうって、この土地でのキリシタン伝道につくしました。

しかし、寄る年なみにぱ勝てず、病床に伏すことになりました。

そして京都の名医の診察をうげたいと、むりをして上落したところが、かえって病状が悪化してしまい、ついに世を去ったのです。

それから二年ののち、秀吉が死にました。

さらに翌年、前田利家も亡くなりました。

このあとの天下は、徳川家康によって実際に支配されました。

思えばこれこそ、キリシタンにとって、ことのほか悲惨な運命の幕あけになりました。

日本の支配者三人のキリスト教に対する考え――そして徳川幕府は鎖国を行い、その鎖国がペリーによって破られ、明治維新となった。

織田信長も、豊臣秀吉も、徳川家康も、キリスト教を信仰していませんでした。

しかし、キリシタン信者にたいする態度には、大きなちがいがありました。

信長はキリシタンに、かなり好意をもってくれました。

秀吉は信長より、ずっときびしくあたりましたが、たぶんに気まぐれで、キリシタンを根だやしにすることまでは考えませんでした。 そればかりか、一方では、利用できる場合に利用してやろうという考えも、もちつづけていました。

だが、家康はちがいました。彼はずっと冷徹に、キリシタンを研究しました。

その結果、キリシタンを日本におくことは、自分が天下をおさめるのに、邪魔になるだけだ、と判断したのです。

家康は、日本人のすべてを徳川幕府の命じるとおりに、行動させなければならないと考えました。 |

「将軍の命令こそ、絶対でなければならぬ。それをおびやかす危険は、どんなことでも、つみとらなければならない」

ところがキリスト教の信者は、この世界のすべてのものが、ただ一人の神によりつくられ、いまも支配されている、と信じています。

キリシタンにとって、一番大切なのは、その神の教えに従うことです。

家康の命令とキリスト教の教えとが、相いれない場合、熱心な信者ならば、ためらわずに家康の命令にさからうでしょう。 そのような人々が日本にいることは、家康にとって許すことができませんでした。

「いずればキリシタンを、この国からなくしてしまわなければならない」

彼は、そう決心しました。

しかし、きわめて慎重な彼は、秀吉のような気まぐれではありません。

辛抱づよく、まつことにかけて、人なみはずれた性質をもっていました。

そのかわり、やるときめたら、徹底的にやるのでした。

無理をして、世間の反感を買うようなことは、けっしてしません。

「これという理由もないのに、キリシタンをひどいめにあわせると、かえって世間は彼らに同情するだろう。

そんなことにならぬようキリシタンどもが、何か失敗をしでかすまで、じっと待つにこしたことはない」

家康はそうなるときを、ねらっていたのです。

その頃、右近にとっては、平穏な毎日がつづいていました。

利家が死んだあと、息子の利長が、前田家の当主にたりましたが、彼はすでに右近を、深く尊敬していました。

彼は右近に、前田家の重臣と同じ待遇をあたえ、藩政に協力してもらうことにしました。

かって囚人の身で、金沢にきたのでしたが、いまやその境遇は、全く一変しました。

右近としても、利長の信頼にこたえるべく、親身になって相談にのりました。

おりから、金沢城の大がかりな改築がなされました。

築城術にすぐれていた右近は、工事の指導をひきうけ、普通なら数か月もかかりそうな仕事を、わずか一か月たらずでしあげました。

また、右近はその昔、千利休からならった心得をいかし、利長をはじめ前田家の家臣たちに、茶道を教えました。

もちろん右近は、キリスト教の伝道を、忘れてはいません。

身分がどうであれ、これにたいする熱心さは、いささかもかわりませんでした。 、

彼は利長に頼み、外国人の神父を初めて金沢へまねきました。

それにより、布教をいっそうさかんにするためでした。

ところが、やってきた神父たちは、金沢のようすをみると、

「これはこれは、全くたいしたものです。

ジュスト右近どののなされたことは、私どもの数人分をぱるかにうわまわります。

もはや、私どもがでる必要はありませぬ。

このままゆくと、金沢は日本のなかで、もっともよいキリシタンの町になることは、間違いありません」

と、感嘆しました。

洗礼をうけて、信者になった人々の数は、すでに数百人になっていました。

そのほか信者にならないけれど、信者の人々の生活ぶりだけは手本にするという支持者も、少なくありませんでした。

前田利長も、その一人で、

「私の家来のうち、半数以上の者は、やがてキリシタン信者になるだろう。私はそれを、よいことだと思う」

と、いっていました。

利長その人は、まだ洗礼をうける決心がつきません。

しかし、教会の仕事には援助をおしまず、キリシタンになった家来をとくによびよせ、食事を一緒にしながら、キリスト教について話を聞くのを、楽しみにしていました。

そして彼はいささか、えこひいきなほどに、キリシタン信者の家来を重用しました。

右近にとって、幸せな一時期でした。

しかし、これはまさに、嵐の前の静けさにすぎなかったのです。

12 異国の空に死す top

徳川家康は、キリシタンたちの動向に、監視の目をゆるめませんでした。

日本へくる西洋人は、だんだんに多くなり、ポルトガル人、スペイン人のほかに、イギリス人、オランダ人もくわわりました。

彼らの目的は、まず貿易でした。

他国をだしぬいてもうけようと、互いにしのぎをけずり、相手をつぶそうと、悪口をいいあい、相手を困らせるうわさを、ふりまいたりするようになりました。それらにまじって、

「ポルトガルは、いずれ武力で、日本を侵略するつもりでいる」

「イギリスこそ、欲のふかい国で、世界に植民地をつくっているではないか。日本もやがて、そうなるぞ」

「スペインの宣教師のあとからは、かならずつねに、軍隊がやってくる。

日本もそのうち、彼らに征服されるにちがいない」

などといううわさが、みだれとびました。

その頃、大阪城には、秀吉の遺児の豊臣秀頼がいて、

「私こそ、日本の本当の支配者だ」

と主張し、家康のいうとおりになりません。そして、

「秀頼さまは、日本の各地のキリシタンへ、ひそかに同盟をよびかけておられる。

外国人の神父たちが、これに協力しているらしい」という風評がたがれました。

ここにいたって、家康はついに、キリシタンを征伐しなければならぬ、と決意をかためました。

慶長十七年(一六一二)、右近は金沢で、六十歳の年をむかえました。

その頃、九州に、有馬晴信(ありまはるのぶ)という大名がいました。

肥前国(長崎県)の一部を領し、父親の代からのキリシタン信者であり、かっては家臣をわざわざローマへ派遣して、法王庁とよしみをつうじたほど熱心でした。

有馬家の領地のすぐとなりに、諌早(いさはや)とよばれた土地があり、そこの領主は、たびたびかわりました。

晴信はそれを自分のものにしたくてたまらず、キリシタン信者の仲間である岡本大八という武士に、協力をもとめました。

大八の主人は本多正純(ほんだまさずみ)といって、家康の重臣の一人です。

大八をつうじて、正純にうまくとりはからってもらおうと、晴信は考えたのです。

そこで、たくさんの賄賂(わいろ)をおくることにしました。

キリシタンといっても、すべてが右近のように、模範になる生活をしていたのではありません。

大八は大部分を、自分のふところにいれてしまいました。

ところが本田正純は、剛直な人物でした。大八がいくら望んでも、晴信ののぞみをかなえてくれません。

大八は賄賂をもらったてまえ、そのままひきさがれず、ついに主人に無断でこっそり印鑑をもちだし、有馬家に諌早地方をあたえるという、偽の命令書をこしらえました。

こうやってしばらく、時間をかせごうとしたのでした。

しかしそういうことは、たちまち露見してしまいます。

正純はおどろき、大八を牢屋にいれ、すぐ家康に報告しました。家康は

「主人に断わりもなく、土地のやりとりをいたすとは、全くもって、不届き千万な!」

と、怒りました。だが、つぎの瞬間、腹のなかで、

「しめたぞ。これで、キリシタンを退治する口実ができた」

と、ほくそえんだのでした。

家康は、この事件を公表しました。そのうえで、諸国の大名にむけ、

「みなの者よ、キリシタンの正体を、よく見るがよい。

彼らはおのれが欲望のため、共謀してよその土地を、だましとろうとした。

このような者どもを、いまのままにしておくと、いつ自分たちの領地を奪い取られるか、わかったものではないぞ。

とくと注意されよ」

という声明をだしました。

大名たちにとって、領地こそ何よりも、大切なのです。

大名たちはキリシタンにたいし、警戒心をもつようになりました。それこそが、家康のねらったことでした。

家康の命令で、大八は死刑になりました。

しかも、生きながら火あぶりにされるという、すさまじい罰をうけました。

有馬睛信も甲斐国(いまの山梨県)へ追放されました。

そのあとひきつづき、家康は、全国のキリシタンにたいする大弾圧にとりかかりました。

まず、旗本の武士で、キリシタン信者だった者が、徼底的に取調べられ、信仰を捨てるように強制されました。

拒否した者は、ただちに、地位も財産もとりあげられて、追いだされました。

教会は次々に破壊されました。

外人神父のたてた病院も、あとかたなくとりこわされ、入院していた重病人は、キリシタンだという理由で殺されました。

各地の大名の領内でも、家康の機嫌をそんじてはなるまいと、同じような弾圧をはじめました。

とくに肥前の有馬領では、晴信のあとをついた直純が、家康の怒りをしずめるはこのときとばかり、キリシタンというキリシタンを、片っ端から皆殺しにするという、ほかに例のないほどの迫害を行いました。

北陸地方へも、このことが知らされました。

前田利長はにわかにおじけづいてしまい、これまで支持してきたキリシタンにたいし、冷たい態度をとりはじめました。

家康の作戦は、まさに図にあたったのです。

慶長十八年(一六一三)十二月十九日、ついに家康は奥の手をだしました。

「キリシタンの信仰を、全面的に禁止する」という命令です。

加賀国へもこの命令が伝達されました。と同時に、前田利長(としなが)にたいし、

「高山右近とその一族を、すぐに逮捕して幕府へひきわたすべし」という厳命が、くだされました。

利長にとって、尊敬する右近をそういうめにあわせるのは、しのびがたいことでした。

だが、前田家の安全のためには、そむくことができません。

利長は右近をまねき、ことのしだいを説明したうえで、

「どうか、右近どの、キリシタンの信仰をお捨てください。

それさえできれば、私から家康さまにお願いして、この処分を撤回していただくよう、何とか尽力してみますから」

と、頼みました。だが、右近は、これにたいし、

「利長どののご好意は、本当にうれしく思います。けれども、私の覚悟は、すでにできております。

どうぞ命令どおりに、私たちを、幕府へおわたしください」と、いいました。

利長だけではありません。前田家のなかには、右近を尊敬している家来が、たくさんいました。

そういう人々も、いれかわりたちかわり、同じことを右近に頼みました。これにたいしても、右近は、

「せっかくのご親切ではありますが、そのようなことを、もうこれ以上、おっしやってくださいますな」

と、いうだけでした。

慶長十九年(一六一四)正月十七日、右近とその家族は、金沢をあとにしました。

家康の命令で、ゆくさきは京都ときめられました。

京都には、幕府の出張所というべき、京都所司代がおかれています。

前田家から所司代へ、身がらをひきわたせとの指令でした。

この季節の北陸の野山は、一面の雪におおかれていました。右近はこのとき、六十二歳です。

彼の家族は、妻と娘、それに、十六歳をかしらに五人の孫がいました。

家族たちのほかに、数名のキリシタン信者が、行動をともにしました。

監視の武半が数名、前田家からつけられました。前田家の重臣のなかには、

「右近どのは、武芸の達人ゆえ、道中でもし万一のことがあったら――」

と、心配する者もありました。それを知った右近は、

「すべては、ゼウスさまのおきめになったことで、私たちは忠実に、それに従うだけです。

けっして道中で、さからうようなことはいたしませんゆえ、どうかご安心ください」

と、いいました。

一行は大雪のなかを、徒歩ですすみました。つらい、苦しい旅でした。

かって、イエス・キリストは、重い十字架を背おわされ、死刑場となったゴルゴダの丘へ歩いた、ということです。

そのことを思って、右近はこの難路にたえました。

そればかりか、すすんで一行の先頭にたち、ともすれば絶望におちいりそうな人々の心を、はげますのでした。

寒さで、手足がきかなくなります。雪中にたおれ、命を失いかけたことも、何度かありました。

そのたびに一同は、ゼウスの名をとだえ、ゼウスに祈ることで、気持をふるいたたせました。

極寒豪雪の野をこえ山をこえ、十日あまりののちに、ようやく京都にちかい坂本に、到着することができました。

そこへ、京都所司代から使者がきて、

「何分のさたあるまで、この場所でまたれよ」という指示を行いました。

右近は、みんなにいいました。

「私たちはやがて、この場所で殺されるかもしれない。

あるいは、家康さまのいる駿府(すんぷ=静岡県)へ護送されたうえ、みせしめのための刑罰にあわされるかもしれない。

さもなくば、各地へバラバラにおくられて、信仰を捨てるように強制され、拷問にあわされることになるかもしれない。

どんなことになろうとも、最後まで絶対に信仰をすてないようにし、そうして天国で、再会することにしよう!」

坂本にとどまること、一か月あまり、やがて届いた家康の命令は、

「一行のうち、男はすべて長崎へ護送する。長崎についてから、つぎの指示をくだす。女と子供は長崎へゆくか、京都にとどまるか、どちらかをえらべ」

というものでした。

しかし、だれ一人、京都にとどまりたい、といいだす者はいません。

男も女も子供も、このうえは最後まではなれまいそと、そろって長崎へゆくことを希望しました。 |

家康の命令で、金沢から滋賀県の坂本へ移動する右近一行

さらに大坂に行き船で長崎へ、そこからフィリピンのマニラへ

国外追放となった。

|

前田家の武士にかわり、所司代の役人の監視のもとに、一行は坂本から大阪へむかいました。

大阪からは船にのり、長崎へ直行しました。

長崎についたときは、すでに春でした。家康のつぎの指示とは、どのようなものでしょうか。

どんなことになっても、うろたえたりするまいと、一同はいよいよ団結を強め、互いにはげましあっていました。

長崎へはつづいて、各地で捕えられた外国人の神父や、日本人の信者たちが、続々と送り込まれてきました。

月日がすぎてようやく家康から、つぎの命令が伝えられました。

それは、一同の全く予期しなかった内容でした。

「外国人の神父、高山右近とその家族をふくむキリシタン信者を、この日本から永久に追放する。

ゆくさきは、ポルトガル領マカオ、スペイン領マニラのいずれかをえらべ」

すなわち海外への放逐という、日本ではかって行われたためしのない処置でした。

マカオあるいはマニラヘゆくための船は、貿易のために長崎へくる外国船が、利用されることになりました。

こうして十一月七日、まずマカオゆきの船が、多数の外国人の神父や日本人のキリシタン信者をのせて、長崎港を出帆してゆきました。

あくる八日に、マニラゆきの船が出ることになりました。右近とその家族は、この船に乗船しました。

それは、当時の貿易船としても、小型の部類にはいりました。

これに、乗組員のほか、右近の家族をふくむ約五十人の日本人キリシタン、さらにほぼ同数の外国人神父が、むりやりつめこまれました。

八人用の船室に、三十人もおしこめられるありさまで、船員たちも、

「いくらなんでも、これではあまりにひどすぎる」

と、人数をへらすよう、長崎の奉行所へかけあいました。だが、それにたいする、長崎代官の返事は、

「かまうことはない。部屋へはいりならぬキリシタンどもは、ふんじばって、甲板の隅にでもころがしておけ!」

という、冷たいものでした。

ついに超満員の船は、錨をあげました。右近はじめ日本人キリシタンにとって、祖国との永遠の別れです。

途中の航海も、つらいものでした。船は老朽化しており、波のまにまに、はげしく揺れ動きます。

一同はむし暑い船倉に、からだをおりまげるようにして、すわっていなければなりません。

生きながらの地獄で、船酔いにくわえ、病人が続出しました。

しかし、医者も、薬品も、ないのです。数名の死者もでました。

おまけに幾度も、悪天俟にみまわれました。

大きく傾いて、いまにも沈みそうな船のなかでは、子供たちの泣き声と、ゼウスの神への必死の祈りの叫びが、船倉にこだまします。それはさながら、この世の終わりを思わせる光景でした。

そのなかにあって、右近だけは、すこしもとりみだしたところが、ありませんでした。

船倉の片隅に、彼はいつもきちんと正座し、たずさえてきた書物をよみ、祈りを捧げる日課を、くりかえしました。

ようやく一か月あまり、どうにか沈没をまぬがれた船は、十一月のなかばに、目的地たるフィリピンのマニラ港へ、到達したのでした。

ところがここについたとたん、待遇がこれまでと一変しました。

その頃のフィリピンは、スペインの植民地でした。

そして、マニラにいるスペイン人たちは、すでに右近のことを知っていたのです。

かつて日本にいた外国人たちが、それぞれの本国に、右近の功績をつたえていました。

高槻や明石の領主として、最高の栄誉をざわめながら、そのすべてを失っても、なお信仰をすてずにいた話は、彼らをおどろかせました。

外国人たちは、まだあったこともない右近を、深く尊敬するようになったのです。 その右近が、日本を追われて、マニラまでくることになりました。

理由はまたしても、信仰をつらぬいたためでした。

マニラのスペイン人たちは、その偉大な人物を歓迎しよう、と考えたのです。

右近たちをのせた船が、マニラの港にはいってきました。

港の河口には、石をつみあげてつくった大きな要塞があります。

そのうえで見張っていた兵書が合図すると、歓迎のための祝砲が、いっせいに空にむかって撃たれました。

要塞とその付近には、出迎えの軍隊が整列し、多くの市民たちもつめかけていました。

船からおりだ一行は、これらの人々に迎えられ、軍隊の司令官に案内されて、マニラ総督の官邸へゆくことになりました。 町じゅうの教会は、いっせいに鐘を鳴らし、オルガンが讃美歌をかなでています。