|

****************************************

Index 空気とガス 化学肥料と農薬 タール 合成染料と火薬 紙と合成繊維

Ⅰ 空気とガス

一章 目に見えぬガスを捕まえる 《炭酸ガス》

top

ブラックの炭酸ガスの発見

1 はじめに

これからお話するのは、酸素ガス、水素ガス、炭酸ガスなど、私たちにとっては、あたりまえだと思われるような、いろいろなガスの発見物語である。

どれも今から二百年ぐらいまえに、産業革命のすすむイギリスで発見されたものだが、その頃は、まだ、どのガスも、普通の空気と同じものと考えられていたのである。

普通の空気と同じように目に見えないこれらのガスが、一体、誰によって、どんな考え方で、どんな材料を使って、普通の空気と区別されるようになったのだろうか?

また、どうして同じ頃に、こういうガスが次々と発見されるようになったのだろうか?

2 教会でのできごと top

いまから二百年ほどまえ、イギリスのグラスゴー近くの港は、入船出船で大変なにぎわい。

おかげて町の産業はとてもさかえていた。

一七六四年の冬、ちょうど教会では、千五百人ばかりの男や女の人たちのお祈りが始るところだったが、人々は天井を見あげて、ひそひそ話をしている。

「あれは何だ? 天井の空気孔に、へんな器械が取付けられているぞ!」

「あれは、ブラック先生の取付けた器械だそうだ。」「ブラック先生はあの器械で、みんなの吐く息を調べるのだそうだ。」「ああ、神さまがおこりださねばよいが……」

グラスゴー大学の化学の先生ジョセフ・ブラックが、人間の吐く息に含まれている炭酸がスの分量を、こんな大がかりなしかけで、しうべたのだった。

千五百人の人の吐く息を、天井の空気孔に取付けたボロ布でこして、それを瓶にいれた苛性ソーダでつかまえて、分量をはかったのだ。(炭酸ガスぱ苛性ソーダと化合して炭酸ソーダというものになるからだ)

ブラックは、こういうように、目に見えないガスである炭酸ガスを、同じように目に見えない吐く息や空気と区別して、それを取り出して調べた最初の人だった。

では、ブラックは、どんなふうにして、どんな考えかたで、炭酸ガスをつかまえたのだろう? |

グラスゴーの教会の天井に妙なものが取付られた

グラスゴー大学

|

3 結石をなおす薬 top

それから二年後、一七六六年十一月、ブラックはグラスゴー大学を去って、エジンバラ大学の化学教授になった。

背が高く、ちょっと青白いよわよわしい体に、いつものように銀色の留め金のついた黒い靴をはき、緑色の絹の洋傘をもって校庭に立ったブラックは、なつかしそうに辺りを見まわした。

十二年前、まだ二十四歳だったブラックは、ここで博士論文を書いたが、これこそが炭酸ガス発見の論文だったのである。

その頃ブラックは、医学生としてここエジンバラにきた。

彼はすぐに、医者仲間で問題になっていたおかしな議論にまきこまれた。

ぼうこうや腎臓などに石のたまる病気(結石)をなおすには、石灰水をのますといいというのである。

石灰水は強いアルカリだから、きっと石をとかすだろう、と考えられていたのだ。

医者たちは、 「牡蠣(カキ)の殼をやいてつくった石灰水がよく効く」とか、「いや、石灰石をやいてつくったものがもっといい」とかいいあった。 |

ジョセフ・ブラック(1728~1799)は、医者であり、すぐれた化学者、

物理学者でもあった。

|

ところがどの医者も、石灰水を器にいれてほうっておくと、ひとりでに白く濁ってくるのに首をかしげた。

「なぜ、濁るのだろう?」

4 化学者の目 top

若いブラックは、すぐに石灰水に目をつけた。

石灰水というのは、生石灰を水にとがしたときの透明な上澄みだつところで、生石灰というのは、石灰石を約九〇〇度の高熱でやいてつくったものだ。

石灰水がひとりでに白く濁るわけも問題たったが、ブラックには、それよりも別な不思議があった。

ブラックは、ほかの医者たちとちがって、化学者としてのしつかりした見方をもっていた。

化学者としての見方というのは、原料とそこからできるものとを、それそれ天瓶で目方をはかってみるという考えである。

5 一二〇は六八にひとしい? top

ブラックは、原料である石灰石の目方をばかり、それをやいてつくった生石灰の目方をはかってくらべてみた。

石灰石は一二〇グラムあったが、そこからできた生石灰は、六八グラムしかない!

「石灰石120g=生石灰68g――おかしいじゃないか?」

「一二〇グラムから六八グラムをひいたのこり、五二グラム分はどこにきえたのだろう?」

ブラックの頭には、次々と疑いが生まれた――「何か、目に見えない物が逃げたのではないだろうか?」

ブラックはえらかった。目方をはかってみたことがえらかったのだ。

「よし、逃げた目に見えぬ“空気のような物”をつかまえよう。」

――こうしてそれを器でつかまえ、これに“固定空気”という名前をつけた。

これかのちに“炭酸ガス”という名前にかえられた。

6 石灰水はなぜ濁る top

ブラックは、この“固定空気”つまり炭酸ガスが、普通の空気とちがった性質をもっていること、たとえばそれは、ろうそくの火をけすとか、人間の息の中にも同じものがあるとか、木炭をもやすと炭酸ガスがでるとか、みなさんが理科の時間でならったような性質を調べたが、それは、みんなあとになってグラスゴー大学にうつってからの話。

エジンバラではまだそれらを調べてはいなかった。

しかし、炭酸ガスという、空気とちがった特別なガスがあるはずだ、ということを別の例から確かめた。

その一例が、石灰水が白く濁るわけは何か、ということである。

石灰水を空気中にほうっておくと白く濁る。

うんと長いことおくと、白い皮ができる。この皮は、石灰石である。なぜこうなるのだろう?

ここでもブラックは、化学者としての目を光らせた。

石灰水を作っている生石灰の目方と、そこからできる皮つまり石灰石の目方をそれぞれはかって、くらべてみた。

すると、(かりに)六八グラムの生石灰からは、一二〇グラムの石灰石ができることがわかった。

「生石灰68g=石灰石120g――まえとは反対だが、やはりおかしい?」

「両方の差五二グラム分の何かが生石灰につけ加わったにちがいない。それは何物だろうか?」

ブラックは、まるで探偵のように頭をはぐらかせる。――

「まわりには空気しかなかった。すると、まわりの空気中にある五二グラム分の“固定空気”が、石灰水中の生石灰にむすびついて、石灰石になるにちがいない!」

石灰水が白く濁るのは、空気中の“固定空気”=炭酸ガスが、生石灰とむすびついて、石灰石の小さい粒がたくさんできるからだということが、ここからすぐにわかってきた。

こうしてブラックは、はじめに考えたように、やはり炭酸ガスというものが実際にあって、それが空気の中に混じっていることをしったのである。

いまでは、逆に、石灰水が白く濁るのは、炭酸ガスのあることをしめす、大事な証拠になっている。

石灰水にストローでいきをふきこんでごらんなさい。真っ白になる。

これは、いきの中に炭酸ガスが入っている証拠である。

7 なぜ、石灰石が使われたか? top

最後にひとつ、当時の医者や化学者は、どうしてこうも石灰水に目をつけたのだろか? という疑問がのこる。

それは二百年以上まえのイギリスでは、特に石灰水が、産業の発達に、大事な役目をもっていたからである。

つまり、その頃、布を作るとき織物をさらすわけわけだが、さらし粉のなかったときには、布地をいためないように、強いアルカリを石灰水でよわいアルカリにかえて、使ったのである。

ブラックのいたグラスゴーやエジンバラなど、イギリス北部(スコットランド地方)では、とくにさかんだった。

その頃の医者や化学者は、そのために石灰水の性質に、目を向けないわけにいかなかったのである。

そして、イギリスの産業革命が、こういう糸や織物業から始ったことは、みなさんもよく知っている。

ブラックは医者仲間のうちでも、“目方をはかる”という化学者としての目をもち、炭酸ガスの発見者となった人であるが、それに使われた材料――石灰水は、当時のイギリスの織物業で、さかんに使われていたものだったのである。

二章 汚れた空気をきれいに 《酸素ガス》

top

ブルーストリ牧師の酸素ガスの発見

1 新しい学者

ブラック先生が、エジンバラ大学にうつったばかりのころ(一七六七年)、イギリス中部のリーズという町に、黒づくめの服に白いかつらのよくにあうひとりの牧師がやってきた。

ブルーストリという名のこの牧師は、ウォリントン(リバプールとマンチェスターの間にある)とかロンドンなどの大都会で、電気学の研究もやった風変わりな牧師だったが、いまこうして小さな織物の町にこられたことは、ことのほかうれしかった。

なぜって、ブルーストリは三十四年前に、この町でうまれたのだから。

その土地は肥えていなかったが、まわりの山から流れだす川はゆたかできれいなので、毛織物を洗ったり仕上げたりするには、ふさわしかった。

ブルーストリも、こういう織物仕上工場にうまれたのだった。

三十人ばかりの仕上工が、くる日もくる日もはたらいたが、それでも注文に追いつけぬほどだった。

イギリスの産業は、織物、糸つむぎを中心にして発展していたのだ。

リーズの山の向こうでは、たくさんの石炭がほりだされていた。

新しい“産業の時代”がはじまっていた。 |

牧師であり、学者であったプリーストリ(1733~1804)は、実験をかさねてついに純粋な空気を手にいれた。

|

わけのわからぬ理屈をならべたて、人をけむにまく古い学者たちにかわって、産業をすすめてゆたかなくらしをきずこうとする、新しい学者たちが生まれてきた。

ブルーストリも、叔母さんのすすめで牧師にはなったが、やはりこういう新しい学者のひとりとして、小さい時から育てられた。

電気学を研究したのも、そうだったろうし、これからお話しする空気の研究も、やはり同じことだった。

2 汚れた空気 top

鉱山や工場でたちのぼる煙、ますます深くほられている鉱山の洞穴や井戸、あわだつ葡萄酒の山とつまれたおけ――

これらはそこではたらく人たちを窒息させることさえある。空気はますます汚されていく。

「なにが空気をよごしていくのか?」

「空気って一体何だろう?」――産業をすすめようとしう新しい化学者たちは、みなその正体をしりたがった。

ブラックの炭酸ガスの発見のしらせは、そういう意味でほかの化学者たちに、大きなおどろきとよろこびをあたえた。

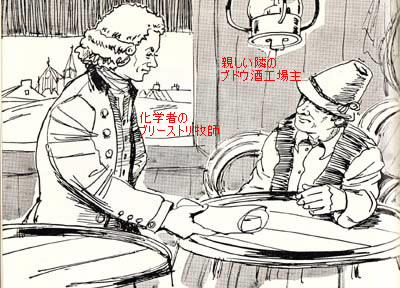

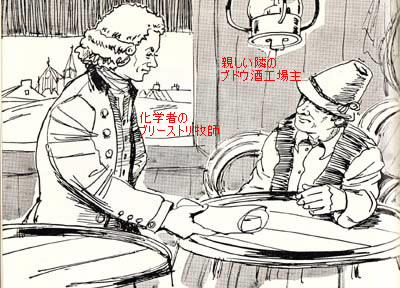

ブルーストリも、教会でのつとめをおえて家にかえると、いつもとなりの葡萄酉工場にたちよって、葡萄が酒になるときに出てくる炭酸ガスの泡を見にいった。

すると工場の主人は、 |

いつもののようにブドウ酒工場に立ち寄り、主人と話をするブリーストリ

|

「ブルーストリさん、泡の研究はすすんでいますか?」と声をかけるのだった。

しかし、ブルーストリには、不思議でならないことがあった。それは――

「あっちでもこっちでも、空気は汚されていくというのに、どうして世界中の空気は、汚れきってしまわないのだろうか?」

ということであった。

「きっと何か別なものが、汚れた空気を、ひとりでにきれいにしてくれるにちがいない。それは何物だろうか?」

ブルーストリが、こういう疑問をもったのは、彼がいつも教会で話していることとつながりがあった。

彼は、神さまのえらさを、こんなふうに話していたのである。

「この宇宙は、神さまが、まことにうまい具合に作ってくださったものだ。

何かたりないものがあると、きっと神さまは、それをおぎなうものを作っていてくださる――」

ブルーストリは、汚れた空気を、ひとりでにきれいにするものの正体をつきとめて、宇宙をつくった神さまのえらさをしめしてやるうと、一生懸命になった。

3 空気の病気 top

そこでまず、生きたハツカ鼠を使って、汚れた空気をつくった。

ガラスの器の中にハツカ鼠を入れておくと、そのガラス器の空気はだんだんに汚れ、ついにハツカ鼠は死んでしまう。

この“汚れた空気”を、なんとかきれいにする工夫はないものかと、ブルーストリは、いろいろなことをやってみた。

「ガラス器をふいてみたら?」とゴシゴシふいてみたがだめ。

「ガラス器を長いこと水につけておいたら、汚れが水にとけないか?」何ヵ月も水につけてみたがだめ。

「冷やしてみたら?」だめ。

「あたためたら?」だめ。

ある日、書物を読んでいたら、ふとペスト大流行の記事が目にとまった。

「おかしなことに、硫黄工場のあるあたりだけは、ペストに見舞われなかった。」とある。

ブルーストリは考えた。

「これはきっと、硫黄の蒸気が、ペストでおかされた空気をきよめるからだ。」

そこで、汚れた空気のはいっているガラス器に、硫黄の蒸気を吹きこんでみた。

しかしやはり、空気はきれいにならず、生きた鼠をいれるとすぐ死んでしまった。

「汚れた空気というのは、空気の病気じゃないか?

病人には栄養分をあたえるといいなら、汚れた空気に庭土を入れてみよう。

庭土には栄養がある。植物は庭土でそだつのだから。」

庭上をいれた瓶に、その汚れた空気を入れてみた。二ヵ月もそのままにしたが失敗。

4 汚れた空気をなおすもの top

ある日、庭土と一緒に草をいれた。ところがなんと、草は汚れた空気の中で、そだつではないか。

じっと草を見ていたブルーストリの目は、この時いちだんと輝いた。

彼はその草の葉に、どうまぎれこんだのか、一匹のアブラ虫が動いているのを見たのだ。

「生き物がいる! 汚れた空気の中でも生きているものがいる!」

原因はわかっていた。草が汚れた空気をきれいにしているのだ。

「もっと確かめてみよう。」

一七七一年八月、汚れた空気の中に、ハッカの小枝を入れてみた。

汚れた空気を二つの瓶にわけ、一方にだけハッカの小枝をいれた。

八、九日たったあと、ハッカの小枝をいれたほうの瓶に鼠をいれると、元気にはねまわっていたが、この鼠をもう一方の瓶にいれると、すぐに死んでしまった。

翌年六月、同じように汚れた空気を、二つの瓶にわけ、一方にだけハッカの小枝をいれた。

一週間たって、今度は両方の瓶の空気を、べつな大きな容器にそそいだ。

ハッカの育ったほうの空気がそそがれると、大きな鼠がその中で五分間も生きていたか、ハッカをいれなかった瓶の中では、二、三秒たたぬうちに死んでしまった。

ハッカの小枝=植物が、汚れた空気をきれいにするものの正体だったのである。

ブルーストリは、この発見を、まえにロンドンで出会ったことのあるアメリカのフランクリン博士にしらせた。 |

ハッカをいれた瓶の中では、大きなネズミが五分間も生きていたが……

|

博士はさっそく返事をよこした。

「あなたの発見はすばらしい。

近ごろ家の近くの木をきりたおすことがはやっていますが、植物は空気をきれいにするというあなたの発見は、このよくない流行をとめることができます。

私は森の中というのは健康によいところだ、とかねがね思っていました。

アメリカでも田舎の人は、森の中にすまいをたてています。」

5 もっと汚れのない空気を! top

ブルーストリは、汚れた空気をきれいにする研究を、もう一歩すすめた。

「普通の空気よりも、もっときれいな空気はなしだろうか?」

この「きれいな空気」「純粋な空気」をすえば、鼠だけでなく人間ももっと健康になるだろうし、その中では、ろうそくの火ももっと光り輝くことだろう。

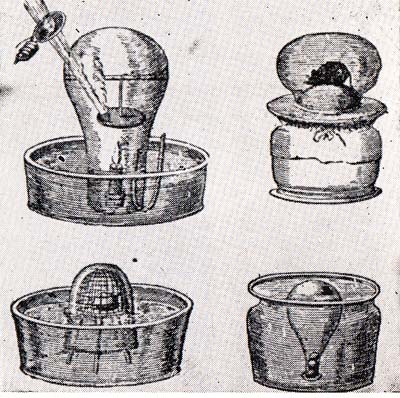

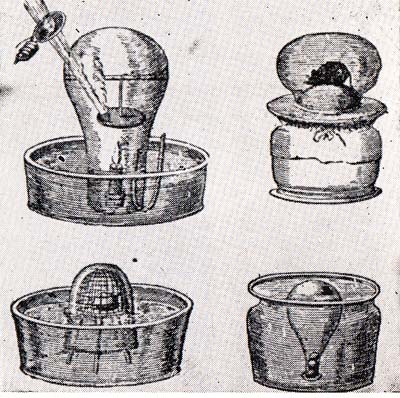

ブルーストリより百年以上も前から、化学者たちは物が燃えたり、動物が呼吸をしたりするには、空気が必要であるが、本当に必要なのは、空気のほんの一部だけだということを知っていた。

つまり空気の中に、“純粋な空気”が混じっていることを知っていたことになる。

たとえば、一六七四年に、ロンドンにいたメイオーという医者の書いた書物の中には、こんな説明がある。

「ガラスのコップを水上にさかさま煮たて、内と外との水面を同じにして、中でろうそくをともした。

しばらくすると、ろうそくの火はきえ、器の内の水位があがった。

これはろうそくが燃えるのに、コップの中の空気の一部だけが使われたのだ。

その分量は空気全体の四分の一(本当は五分一)だ。」

また同じようにメイオーは、ろうそくのかわりにハツカ鼠を入れて、鼠が死ぬまで、どれだけの空気が必要かを調べ、同じ結果になることを実験している。

しかし、こういう実験では、動物の呼吸や物の燃焼に必要な“純粋な空気”を取り出して、その正体を調べるというわけにはいかない。

ハツカ鼠に、吸い込んだ“純粋な空気”を、吐き出させるわけにいかないからである。

ところが、ここに吸い込んだ“純粋な空気”を、また吐き出すことのできるものがある。水銀がこれである。 |

メイオーのおこなった実験の図

|

6 赤い水銀と大きなレンズ top

水銀を取り出す鉱山ではたらく人たちや、化学者たちは、「水銀をゆっくり熱していると、赤い皮ができてき、この赤い皮をとって粉にしたものを、また強く熱すると、キラキラ光った水銀にもどる。」ということを知っていた。

つまり、水銀は熱せられてもえ、“赤い水銀”になる。“赤い水銀”は強く熱せられると、水銀になる。

とすると、熱せられてもえた水銀は、“赤い水銀”になるときに、空気の一部“純粋な空気”を吸い込んだことになる。

そして“赤い水銀”がふたたびもとの水銀になるときには、吸い込んたちのを吐き出すのではないのか?

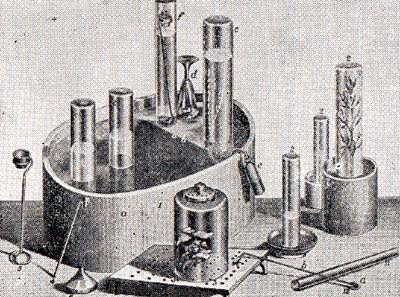

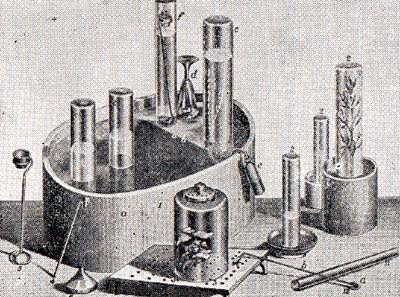

ブルーストリは、ハッカの実験を加えて、二ヵ月後、一七七四年に“赤い水銀”を熱して、“純粋な空気”を取り出そうと考えた。いろいろな工夫がいった。

「どうやって、“赤い水銀”の吐き出す空気をつかまえたらよいか?

ガラスの容器の中に、それを入れておかなくてはならない。

しかもその容器の中は、ほかの空気が入っていてはいけない。

ガラス容器の中は、真空にしなくては!

まてまて、吐き出した空気が、容器からにげださない工夫をしなくては。

そうだ、“水上捕集法”がある。

いや、吐き出した空気が水にとけてしまってはいけないぞ!

ブラック先生が炭酸ガスをつかまえたときは、水銀だめの上でつかまえている。 “水銀上捕集法”がいい。」 |

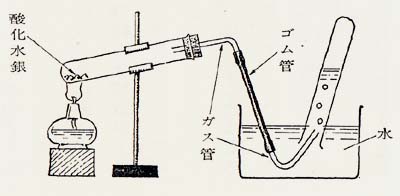

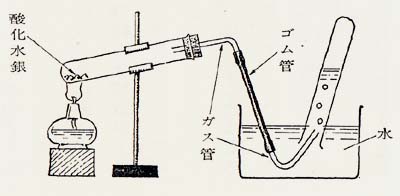

こんなふうにいろいろ考えて、ブルーストリは、図のような装置をつくった。

| 「だが困ったぞ、真空の中においたままの“赤い水銀”を、どうやって熱するのだ?そうだ! メイオーがやったように、 レンズで外からもやすんだ。大きなレンズがなくては――」 |

八月三日、まちにまった大レンズがやってきた。 直径三〇・五センチメートル、焦点距離五〇・八センチメートルという大レンズだ。 |

プリーストリの実験装置、

レンズの直径は30.5センチメートル

|

さっそく実験にかかった。

予想どおり、“赤い水銀”から何か空気が出てきた。

これを取り出して調べているうち、プリーズトリは、ひどくびっくりした。

ろうそくがこの中で、非常に輝いて燃えるからだ。

7 ハツカ鼠と私 top

ブルーストリは、予想したとおりの“純粋な空気”を手にいれたのだ。

重社から彼は、この気体を約五七立方センチメートルほどガラス器につめ、 その中にハツカ鼠を入れてみた。

普通の空気なら、同じ大きさのガラス器の中だと、ハツカ鼠は十五分間くらいで死んでしまう。

ところがこの気体だと、その二倍の三十分間もいれておいても、なお鼠は元気だった。

また、彼は好奇心から、自分でもこの気体をすってみた。そのときのことを次のようにいっている。

「この気体を肺の中に吸い込んだ感じは、普通の空気とべつにちがいはないが、それからしばらくの間は、呼吸が特にかるく楽なように思われた。

いつかはこの純粋な気体が、贅沢な流行品にならないとだれがいえよう。

しかし、こんにちまで、この気体を呼吸する特権をもつことができたのは、二匹のハツカ鼠と、それから私だけだ。」

彼が予言したことは、こんにちでは、酸素吸入としておもい病人にもちいられることはもちろん、最近では、都会の空気が非常に汚れてきたので、町角に酸半ボックスというのができて、健康な人たちも、この気体を吸うようになってさえいる。

まさに、“贅沢な流行品”になってきたのである。

8 酸素ガスという名 top

ブルーストリは、この“純粋な空気”に“汚れのない空気”(フロギストンなしの空気)という名前をつけた。

これに“酸素ガス”という名前をつけたのは、フランスの大化学者ラボジャエであった。

汚れた空気をきれいにしようというブルーストリの考えは、こうして酸素ガスの発見にみちびいたのである。

一七八九年にフランスで革命がおこり、古い貴族たちが、新しい産業のにない手たちにうちたおされたとき、ブルーストリは、リーズから、バーミンガムヘ移っていたが、彼は新しい科学者として、フランス革命をほめたたえた。

そのため、ある晩、彼をきらった人たちに家や書物をやかれ、たくさんの実験器具もこわされてしまった。

そこで、彼はイギリスを去って、新天地アメリカヘうつり、その地でなくなった。

《実験》 酸化水銀の分解

ブルーストリが酸素ガスを取り出すのに使った“赤い水銀”は、いまの化学の言葉でいうと、“酸化水銀”である。

私たちも、酸化水銀を熱することによって、簡単に酸素を作ることができる。

下図のような装置を作り、試験管aの中に、酸化水銀のだいだい色の粉を約二グラムいれて熱する。

試験官bに出でくる気体が酸素ガスであることを、火のついた線香をその中にいれると、パッと燃えることから確かめる。 試験管aの中に水銀の小さい玉ができるから、虫めがねで観察する。 |

|

《注意》

①実験がすんだら、ガラス管をすぐ水から外へだし、火をけすこと。

②酸化水銀は毒物だから、この実験は先生に指導してもらうこと。

三章 貴族の家に生まれた化学者 《水素ガス》

top

キャベンディシュの水素ガス発見

1 人ぎらいの化学者

ブラックやブルーストリの活躍していたころ、ロンドンにキャベンディシュという科学者がいた。

彼もまた新しい科学者のひとりとして、産業の発展におおいに科学を役立てようと考えた。

鉱山に出かけ、金属やガスを調べ、運河の開拓を見て、地形を調べ、葡萄酒工場をのぞいたり、ワットの蒸気機関の図をうつしととり、熱の学問を研究し、ロンドンの飲み水を分析したり、気球に興味をもち、電気火花でいろいろな物質を作る研究をしたり、いろいろな産業からたくさんの研究材料をみつけてきた。

けれども、キャベンディシュの心には、どうしようもない悩みがあった。

彼の家は代々貴族であった。貴族は、この新しい産業革命のまえには、ほろびていく運命をもっていた。

それなのに、彼は一方で、この新しい産業の発達に、自分の力をかそうというのである。 |

水素ガスをいれた気球が、パリ郊外におちた。

人々は魔物がおちたと考えて、おそるおそる近づいた。

|

ロンドンの彼の邸宅は、名高い貴族にふさわしい豪華なもので、図書室にはぎっしりと本がならんでいたし、郊外の彼の家の客間には実験室があり、となりのへやには鍛冶屋の使う炉までつき、二階には天文観測所まであった。

研究のためにはなんでもそろっており、キャベンデイシュはおおいにこれで研究をすすめたが、研究の手を休めるときには、いつもほろびゆく貴族の運命が心をなぞませた。

そのため キャベンディシュは大変にひかえめで、人ぎらいな科学者だった。

女中さんの顔を見るのがいやで、夕食のしたくを命ずるのに、いつも机の上に献立を書いておいた。

肖像画を書いてもらうことも大きらい。だから、ここにかかげた肖像画が一枚あるきり。

これも画家が前もって洋服だけをかき、顔はおぼえておいて、あとでつぎたされたものだそうだ。

しかし、キャベンディシュは、こういう悩みをのりこえながら、たくさんの研究をのこした。

2 汚い飲み水 top

キャベンディシュが三十四歳の頃(一七六五年頃)、ふとしたことから使った水道の水が、あんまり濁っているので、びっくりした。

「これを飲み水にしてるのかね。」

この水道は、ロンドンのはずれにある大きな泉からひいたものだった。

「ロンドンの人たちが、こんなものを飲んでいては健康によくない。」――

こう考えたキャベンディシュは、さっそく実験室でその水の成分を調べにかかった。 まず、その水を煮たててみた。フケのようなかすがうかびはじめすっかり蒸発したあとに、かすが小さな山をつくった。

それは、石灰石の粉だった。

「へんだな?」――キャベンディシュの頭には、ブラックの実験した炭酸ガスと石灰石のことがあった。

「炭酸ガスは水にとけやすい。だから、普通の水には炭酸ガスが含まれている。 しかし、この水は煮たてられたのだから、炭酸ガスはもうないはずだ。それなのに、まだ石灰石がのこる!」

ブラックは、石灰石の中に炭酸ガスがしまいこまれている(固定されている)と考えていた。

「すると、この水は、普通のとちがって、はじめから炭酸ガスを余分にふくんでいるわけだ――」

キャベンディシュは、今度は、この水に石灰水を入れてみた。

すると、白い沈殿ができてきたが、これは、普通の水で行ったときの沈殿より、ずっと多量であった。

つまり、普通以上にこの水は炭酸ガスを溶かしこんでおり、これが石灰水とむすびついて多量の石灰石を沈殿させたのである。 |

キャペンディシュ(1731~1810)は

世間ぎらいで有名だったが、

彼の正確な測定によって、水素ガスを発見した。

|

3 硬水と軟水 top

キャベンディシュの扱った水は、いまでは硬水とよばれている。

水に含まれているカルシウム分(またはマグネシウム分)がおおいものか硬水、すくないものか軟水という。

地下水、泉、井戸水などは硬水がおおく、川水、雨水などけ軟水である。

硬水中のカルシウム分(またぱマグネシウム分)が、重炭酸カルシウム(またはマグネシウム)のとき、一時硬水といい、硫酸カルシウム(またはマグネシウム)のとき、永久硬水という。

一時硬水は煮たてると軟水にかわる。

そのとき石灰石(または炭酸マグネシウム)が沈殿する。

キャベンディシュの見たフケの山はこれであった。

硬水の中では石鹸のあわだちが悪く、蒸気機関や、染物、糸の製造など、工場用には向かない。

つまり、キャベンディシュは、一時硬水か軟水にかえるという産業上大事な方法を見つけたことになる。

永久硬水も、いまでは軟水にかえることができる。

4 燃える空気 top

こんなふうに、ブラックの炭酸ガスの発見は、キャベンディシュの化学の研究に大変役になった。

ほかの化学者たちと同じように、キャベンディシュも、その頃、鉱山や炭鉱や下水などにたまる、汚れた空気の正体をしろうと考えていた。

彼が、ブラックの炭酸ガスを、いっそうくわしく勉強したのも、そのためだった。

「ブラック先生は、石灰石を強く熱すると、炭酸ガスが出てくるといっている。

そしてこれは、火の力で、石灰石のなかにとじこめられていた炭酸ガスが、出てくるのだといっている。

では、強い火のかわりに、強い酸を使ったらどうだろう?」

キャベンディシュは、石灰石に塩酸をかけてみた。泡がたって、やはり炭酸ガスが出てきた。

塩酸のかわりに硫酸を使ってみた。同じように炭酸ガスがでた。

そのとき、ふと、ある考えがうかんだ。

「石灰石のかわりに、金属を使ったらどうだろう?

鉄、亜鉛、スズなどに塩酸や硫酸をかけてみたらどうだろう?」

キャベンディシュの頭には いつか読んだことが、次々と思いたされてきた。

――そういえばちょうど三十年前、マウドという化学者が、鉄にうすい硫酸をかけると、ある気体が出てきたので、これを袋にいれ、袋をひらいて火をつけると、ボンと爆発して燃え上ったということだ。

――三十四年前には、また別な化学者が、ある炭鉱の鉱夫たちが、「火の蒸気」とよんでいる気体を袋にあつめ、学者の集会で、火をつけてみせたそうだ。

とすると、金属に塩酸かうすい硫酸をかければ、やはり何か気体がでてくるのだが、それは炭酸ガスとちがうガスであるにちがいない。炭酸ガスは、ろうそくの火をけしてしまうのだから。

「よし、その新しいガスを調べてみよう。そして鉱夫たちが『火の蒸気』とよんでいるものを調べてやろう!」

こうして、いま私たちが理科で知っている、亜鉛とか鉄、スズなどにうすい硫酸か塩酸をかけて水素ガスを作る、その方法をみつけだした。一七六六年のことである。

キャベンディシュは「水素ガス」といわずに、“燃える空気”といった。

(水素ガスの実験は、危険をともなうので、先生の指導をうけながら行うこと。)

5 どこからててくる? top

フラスコに亜鉛をいれ、そこに塩酸をかける。縁日で、風船売りのおじさんが、風船に水素ガスをつめるのに使っている。

じっとみていると、泡がたってくる。そこで――

先生と生徒の問答

先生「どこから泡がのぼってくるか?」

生徒「亜鉛のまわりからです。」

先生「じゃ、亜鉛の中から水素ガスが出てくるのか?」

生徒「そうだと思います。」

本当はそうではない。その仕組はむずかしいが、実は、亜鉛からではなくて、塩酸から出てくるのだ。

生徒「だってそうみえます。」

先生「そうみえることと、本当のこととは、ちがうことがおおいのだ。」

生徒「だって、炭酸ガスのときは石灰石から出てくるので、塩酸からは出てこないっていったでしよ。」

先生「炭酸ガスのときは確かにそうだが、水素ガスのときは、仕組がちがっているのだ。」

この問答で、生徒が水素ガスは酸からではなく、金属から出てくると頑張るのもむりはない。 |

実は、キャベンディシュもそう考えたのだ。

ブラックの考えだけからみると、どうしてもそうなる。

キャベンディシュは、こういう間違いをしたけれども、水素ガスについてもっと大切なことをたくさん調べた。

6 空(から)のほうが重い top

“燃える空気”とよばれた水素ガスは、普通の空気とどこがどうちがうのだろうか。

以前の化学者は、ただそれを“燃える”ということで区別した。

キャベンディシュはそれを一歩すすめた。

彼は、そのガスの目方を厳密にはかり、空気の何倍あるかを確かめて、区別した。

彼もブラックと同じように、本当の化学者の目をもっていた。

まず、彼は“燃える空気”を袋(紙袋ではだめ、ぼうこう袋を使った)にいれ、その目方をはかり、つぎにそれをからにして(つまり普通の空気を入れて)、目方をはかった。

すると、からの袋のほうが重いということをみつけた。 “燃える空気”は普通の空気の七分の一しか重さがない!

「ヘェー、からのほうが重いなんて!」 |

空(から)の袋のほうが重い? キャベンディシュのけげんな顔

|

しかし、この実験では、どうしても空気がまじりこんで、正確に目方がはがれない。

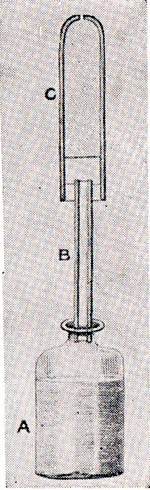

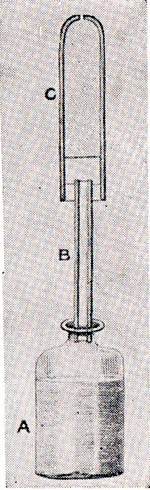

そこで、両方がまざらないような工夫をした。それが右図のような装置である。

図のAは亜鉛にうすい硫酸(または塩酸)をいれた水素発生瓶、泡だつので、そのとばっちりを防ぐのがガラス管B。

Cはその上にしつかりとつけられたガラスの試験管で、中には乾いた真珠灰が入っている。

発生する水素ガスのしめりけや炭酸ガスは、ここで吸い取られ、すっかり乾いた純粋な水素ガスだけが、Cの上端の孔からにげていく。

キャベンディシュは、この装置からにげていく水素ガスの容積をはかった。

べつに、亜鉛の目方のへり分をはかり、これが水素ガスとなったはずだと考え、その目方を、まえにはかった容積でわって、比重をもとめた。

何回もやりなおして、「このガスは水の八千七百六十分の一、普通の空気の十二分の一の目方である」ことを確かめた。 |

キャベンディシュの装置図

|

7 危ない実験 top

普通の空気と混じった水素ガスに火をつけると燃える。

ときには大爆発をおこすから危ない。先生のいないところで、勝手にやってはいけない。

“燃える空気”とか“火の蒸気”とかいわれたのはそのためだ。

しかし、キャベンディシュは化学者だ。

危ないといわれるが、どんな割合で空気を混ぜたらただ燃え上がり、どんな割合ではそれは、大煥発をおこすか、やってみなくてはならない。

長いぼうのさきにろうそくをつけ、いろいろな割合に混ぜた水素ガスに、遠くからおそるおそる火をつけてみた。

だれもやったことのない実験だ。大爆発をおこして、死ぬかもしれない。

あるときは、なんのこともなく、ただ燃え上がるだけだったが、彼が、水素ガス三、普通の空気七に混ぜて火をつけたとき、ものすごい爆発がおこった。

いまから考えると、もちろん当然のことだ。

空気の約五分の一は酸素ガスだ。だから七のうち、一・四が酸素ガスだ。

つまり、水素ガス三、酸素ガス一・四、いいかえれば、約二対一の割合のときに、大爆発がおこるのだ。

水素ガスのことを「爆鳴気(ばくめいき)」というのもそのためだ。

だから、ちょうど二対一の割合にあたる水素ガス二、空気五のときが、もっともはげしい爆発をするわけだが、どういうわけか、キャベンディシュは、その実験をしないままであった。

しかし、それは、初めて実験をやった人にありがちなことで、ゆるせることだ。

8 ブルーストリからのしらせ top

けれども、水素ガスをもやす実験で、ひとつ大事なことをキャベンディシュは見落としていた。

私たちなら、すぐそれがわかる。

水素ガスが空気の中の酸素ガスとむすびついて水ができることぐらい、いまならだれでもわかる。

教科書にもコップをさかさまにした中にいれた水素ガスに火をつけると、ガラスコップの内側に水滴ができると書いてある。

でも、よく考えると、これはおかしい。

だって、どうしてこの水滴が、酸素ガスと水素ガスからできたものだといえるのだろう?

さむい冬の夜、暖かい部屋のガラスにつく、露(つゆ)と同じものと考えてはいけないのだろうか。

キャベンディシュのようにするどい目の持主が、水素ガスをもやす実験でできる水滴に気がつかないはずはない。

それなのに、「この水滴が酸素と水素のむすびつきでできる」とはっきりいったのは、その後二十八年もたってからのことだった(一七八四年)。

その三年前のある日、酸素ガスの発見者ブルーストリは、水素ガスを調べているうちに、ガラスの内側につく露に目をむけた。さっそくキャベンディシュにしらせた。

「この露は、酸素ガスと水素ガスが、むすびついたためにできたものかもしれません。」

キャベンディシュは、ついにそれを確かめてみようと考えた。

9 三七七三は五七〇に等しいか? top

キャベンディシュの実験は、数字でひとつひとつしめす、まことにすばらしいものだった。

まず、五七〇立方センチメートルの厚いガラス器を、真空にしておき、二つの口から水素ガスと酸素ガスを、別々に器内におくりこむ。

火でもやすかわりに、電気火花を使った。両方のガスは、どんどんおくりこまれ、電気火花は器内で赤く輝いた。

ところが、作っておいた両方のガスを、みんなおくりこんでも、みな電気火花でもえきってしまった。

酸素ガスは一二六八立方センチメートル、水素ガスは二五〇五立方センチメートル作っておいたはずだ。

「すると、へんだな? 一二六八立方センチに二五〇五立方センチを加えた、三七七三立方センチメートルのガスが、たった五七〇立方センチメートルの器に入ってしまったわけだ。三七七三が五七〇に等しいってことはない。」

どうして二つのガスは、もやされると容積がへってしまったのだろう?

気体は液体になると容積がへる。ほんのわずかの水でも、じつにたくさんの湯気になるのと同じだ。

「二つのガスは液体にかわったのだ!」

キャベンディシュは、しめりけのはいらないように、ガラス器をひやしてからあけてみた。

はたして中には、液体がたまっていた。これは、水であった。

キャベンディシュは、貴族としての運命をもちながらも、それをのりこえ、目方をはかり、容積を調べ、ひとつひとつ物質を調べ、それを産業に役立てようとした、すぐれた化学者だった。

10 塩素ガスの発見 top

「やあ、瓶とあたためたら黄緑色の気体が出てきたぞ。わあっ!すごい匂いだ。王水の匂いのようたぞ。」

一七七四年のある日、スエーデンのうすぐらい薬局の実験室で、さっきから熱心に何か実験をしていた若い男がさけんだ。

彼は、ここの薬局の番頭で、その名はシェーレといい、ここ数年間、軟マンガン鉱という鉱石に、いろいろな酸を加えて研究をつづけていたのである。

作用は、軟マンガン鉱の粉に塩酸をくわえて、実験をしていたのだが、その瓶を日向においておいたら、王水(おうすい)のような匂いがしたので、いま、その瓶をあたためてみたところだった。

王水は昔から金をとかす液体として、鉱山では広く使われていたものである。

「フーン、これはおもしろいぞ。この気体をたくさん作って、もっとくわしく調べてやろう。」

シェーレは、軟マンガン鉱の粉(二酸化マンガン)と塩酸とをレトルトにいれ、いつものようにレトルトの首に、空気をおいだしたぼううつ袋をくくりつけてから、レトルトをあたため、その気体をたくさん集めて、その性質を調べた。 |

塩素ガスを発見したスエーデン

生まれのシェーレ(1742~1786)

|

その結果、その気体は黄緑色をして、窒息させるような匂いをもち、すべての金属がおかされ、植物の葉や花の色を白くかえ、昆虫もその中ではすぐ死んでしまうことなどがわかった。

この気体こそ、その後すぐに、さらし粉の原料として、織物業にたくさん使われるようになった、塩素ガスであった。

いまではこれは、塩化ビニールの原料としておもに使われている。

top

**************************************** |