|

****************************************

Index 空気とガス 化学肥料と農薬 タール 合成染料と火薬 紙と合成繊維

Ⅱ 化学の農業への応用

四章 食べ物の増産 《化学肥料》 top

化学肥料と農業の進歩

きみたちの中には「肥料の三娶素って何か?」「化学肥料にはどんなものがあるか?」と聞かれて、すぐこたえられる人が多いだろう。

よく知っている生徒は、「肥料の三要素は、窒素・りん(りん酸という場合もある)・カリです。」とか、「化学肥料には、硫安(硫酸アンモニウム)・過りん酸石灰・塩化カリなどがありますことすぐこたえられるだろう。

農家の子の中には「そのほかに石灰・硝安(硝酸アンモニウム)・尿素なども使われています。」といえるだろう。

ところで「化学肥料ぱだれが発見したのだろう?」この答えは中学校の理科の教科書には出てこない。

で、これから化学肥料を、だれがどのようにして発見したのか、きみたちと一緒にたどっていくことにしょう。 |

化学肥料をまくドイツの農家の主人

|

1 できの悪いジャガ芋

いまから百二十年ばかりまえのこと。ドイツは農業のさかんな国だった。

「ドイツのジャガ芋は世界一おいしい。」 といわれていた。

ところが、そのおいしいジャガ芋のできが、だんだん悪くなってきた。味もおちてきた。

町のおかみさんたちは市場の八百屋さんに苦情をなけていた。

「全く近ごろのジャガ芋の味はよくないね。」

「こんなちっぽけなジャガ芋が、こう高くちゃ、やりきれんね。」

八百屋さんのほうもまけていない。

「みなさんがそんなことをいったって、農家でこういったジャガ芋しかできないんですよ。

わしに文句をいったってしようがありませんよ。

わしらだって商売ですから、みなさんにおいしいジャガ芋をたべてもらいたいんでさあ。」といった調子であった。

当時のドイツの農学者は、いろいろ調べた結果、ジャガ芋だけでなく、他の作物のできも悪くなっていることがわかった。

「これは土を使いすぎたのだ。土がつかれてしまったのだ。土を休ませなければならない。

もっと肥しをやらなければならない。」ということになった。

だが当時のドイツの農家は、土を休ませるひまはなかった。

肥しといっても、昔からの経験で、糞尿や草をくさらせた堆肥といった、いわゆる有機物の肥料を使っていた。

この有機物の肥料も、すこしは作物のためにはなったのであるが、これを作るには限度があった。

だから、ドイツの農業はどんどん衰えていった。

2 僕、化学者になります! top

ちょうどその頃、ドイツの西部地方のギーセン市の大学で、リービッヒという化学者が、肥(こや)しの研究を初めていた。

リービッヒは、一八〇三年(江戸時代の末)に西ドイツのダルムシュタットに生まれた。

リービッヒの父はこの地で、染料、ワニス、ラッカーなどを、製造したり売ったりしていた。

それでリービッヒはおさないころから、仕事べやで薬品をいじりまわすのが大すきであった。

学校へいくようになっても、当時の学校では理科は教えてくれなかったので、自分で化学の勉強をした。

そのため中学校の学課であるラテン語などは、あまり勉強しなかった。

あるとき教室に、癇癪ダマのはいった鞄をもっていって、授業中にそれが爆発したことがあった。

もちろん先生に叱られてしまった。

「こら、リービッヒー おまえはちっとも勉強をしないで、こんなことばかりやっている。

一体おおきくなってなにになるのだ。」

生徒はだまっている。リービッヒは顔を赤くして困っていた。そして、急に立ちあがって、こういった。

「僕、化学者になります!」

これには、先生もクラスのみんなも大笑いをしてしまった。

当時、化学者というのはすこし身分の低い職業だったのである。

それでみんなは勉強のできないリービッヒが、あまりにもはっきり「化学者になります」といったのが、おかしかったのである。 |

先生に叱られるりービッヒ

|

当時ドイツの中学校では勉強をするものは、将来は役人になるはずだったのである。

この事件で、リービッヒは中学校をやめさせられ、薬屋の見習い(徒弟という)になった。

ここでもまた実験に熱中しすぎて爆発をおこして、やめさせられてしまった。

お父さんのせわで、リービッヒはドイツのエルランゲン大学にいれてもらい、そこで化学の勉強をすることになった。

そこで国王の目にとまり、給費生としてフランスのパリに留学できることになった。

当時のパリは世界の化学の中心地であった。

二十一歳のとき、リービッヒはパリのフランス科学学士院で、「雷汞(らいこう)の性質について」という研究発表を行った。

雷汞というのは、実はリービッヒが、少年時代から興味をもって研究してきた、癇癪ダマの成分だったのである。

この研究発表で、パリにやってきたドイツの大学者のフンボルトに見い出された。

そして、フランスの大化学者ゲイ・リュサックの研究室に、フンボルトの推薦でいれてもらい、より深い研究ができるようになった。

|

リービッヒははじめて、ギーセン大学にこんにち見られるような化学実験室をつくった。

|

ドイツへかえってからも、フンボルトの推薦で、二十三歳でギーセン大学の化学の先生になった。

この大学でリービッヒは、学生が自分で研究しながら勉強できる、自由で自主的な化学の教室をひらいた。

まだこの頃は、イギリスやフランスなどにおくれていたドイツの化学の基礎を、リービッヒはきずいたのである。

ギーセンの化学実験室は、ヨーロッパの他の国々にも評判が広まった。

各国から留学生かリービッヒのところへやってきて、化学の勉強を行った。

また、リービッヒは『化学通信』を発行して、当時の人人に化学の研究がよくわかるような解説を行った。

リービッヒの、特に研究したのは有機化学であった。

植物や動物のからだが何からできているかを分析する方法を工夫したりした。

3 農業に化学を応用 top

一八四〇年の春のある日、ギーセン大学の樹木の若葉は、軟らかな太陽の光で輝いていた。 化学教室の生徒のつくえの上には、黄色や緑に光った実験器具がおいてあり、学生は熱心に実験していた。

そこへすらっとした体格の年のころ四十歳ぐらいの先生が入ってきた。

したしみのある大きな茶色の目と、こい深いまゆをした暖かい表情で、学生の実験をのぞいて歩いていた。 このまじめな品のある先生こそリービッヒであった。

学生のひとりひとりが、リービッヒに自分の研究していることを報告し、先生はそれをよくきいてから、しずかに指示をおこなっていた。

ひとまわりすると、次のように話しかけた。

「みなさん、しばらく耳をかしてください。実は私が長いこと研究してきたことが、やっとまとまりました。

真理というものは思ったより単純だ、としうことをあらためて思いしらされました。

つまり、植物体というものは分析してみると、いくつかの鉱物成分(無機七分のこと)でできています。

そして植物が生長していくにも、いくつかの鉱物成分を必要としています。 |

少年時代からの夢を実現させて、

すぐれた化学者となった

リービッヒ(1803~1873)

|

二酸化炭素・水・リン酸・石灰・カリ・アンモニアなどです。

ところで、いまドイツの農業は、肥しが不足して困っています。

私は、いままでのような有機物の肥料にたいして、鉱物質の肥料をやったらどうか、という考えにたどりついたのです。

いまのところ鉱物質としては、カリ成分をふくんだ岩塩や過リン醜石灰を考えています。

できればその岩塩や過リン酸石灰を使って、実際に作物を作ってみようと思っているのです。

いや、ようやくそういった結綿がまとまったので、きみたちにきいてもらおうと思って話したのです。

どうも、忙しいところを、私の話をきいてくれてありがとう。」

この考えは、いまではあたりまえになってしまっているが、当時ではひどく新しい考えかたなのであった。

リービッヒは、その年に出版される『農業および生理学に応用する有機化学』の中で、この問題をくわしく論じている。

ドイツの農業をよりゆたかにするには、化学を応用すること以外にない、というのがリービッヒの信念であった。

収穫を高めるためには、いくら神さまに祈ってもだめだ、

肥料をやらなければ作物は育たないのだ、という考えをリービッヒはどうしても、実際に証明しなければならなくなってきた。

4 砂地に作物が育った top

リービッヒは、まずギーセン郊外の土地十ヘクタールを買いもとめることにした。

だが、その土地はよりによって、作物の全く育たない不毛の砂地であった。

リービッヒのこのくわだてをきいた人たちの中には、このようなことをいう人もあった。

「何だ、ギーセン大学の学者が、ものずきに、あんなひどい砂地で百姓をやるのかい。

バカバカしい話だ。気違いのやることよ。あまり研究をするので頭がおかしくなったにちがいない。

大学の先生に作物がうまくできたらおなぐさみよ。」

リービッヒは、科学によって仕事をすることに信念をもっていた。

まわりの人の嫌がらせの声にも心をぐらつかせなかった。

ちょうどその頃、ベルリン西南一〇〇キロメートルのスタッスフルトというところに、岩塩がでることがわかった。

その岩塩の中にはカリウムが含まれていた。リービッヒは岩塩をとりよせた。

過リン酸石灰は、骨粉に硫黄を作用させてつくった。

これとこれまで使ってきた有機物肥料とよく混ぜて、砂地にあたえてみた。種をまいた。

はたしてどのくらい鉱物質肥料をやったら、作物がよくできるのかどうかは不安もあった。

そこで一定の広さの土地に、どのくらいの鉱物質肥料をまいたらよいかを、ちゃんと調べながらやるようにしていた。

すると、どうだろう。多くの人たちの予想とちがって、砂地でも作物がよくできることがわかった。

そのさいの肥料の量が適当であれば、全くうまくいくことがわかった。

リービッヒの考えが正しかったのである。経験にたいして科学が勝ったのである。

世界で初めて化学肥料をあたえた土地からおいしいジャガ芋がとれた。

その他の作物もすばらしい収穫であった。

このギーセン郊外の土地は、こんにちでも『リービッヒの丘』とよばれてのこっている。

このできごとは、人類の歴史のうえからいって重要である。

化学肥料が、無機物のかたちで初めてあたえられてから、いまでは化学肥料なしの農業は考えられなくなってしまった。

リービッヒは「いまに、人が耕地で収穫することのできるすべての作物に、化学工場でつくられた、それぞれの作物にふさわしい肥料をほどこすような時代がくるであろう。」といっていたが、そのような時代はすでにやってきているのである。

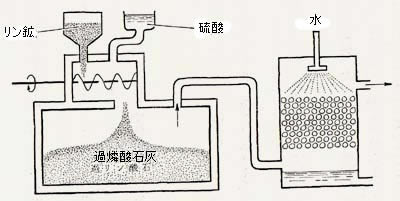

5 世界最初の肥料工場

リービッヒの生きている時代には、化学肥料の工場はドイツにはできなかった。

リービッヒの仕事を理解する事業家が、いなかったのである。 また、リービッヒ自身も、工場の経営には手がだせなかった。

世界で最初の化学肥料製造工場は、一八四二年(天保十三年)に、イギリスのテームズ川のほとりのロザームステッドにできた。

すでにリービッヒが作っていた骨粉を、硫酸で処理した過リン酸石灰である。

地元のドイツではあとになって、肥料工場がつくられるようになった。 |

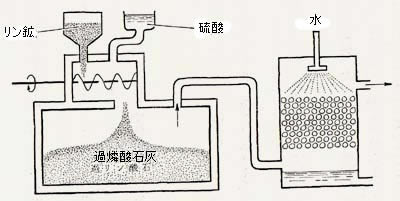

化学肥料、過りん酸石灰の作り方

|

6 日本では高峰さんが… top

日本では、一八八七年(明治二十年)二月に、東京人造肥料会社がうまれている。

イギリス留学をしていた農商務省(いまの農林省と通産省と一緒にしたもの)の技師である高峰譲吉が、イギリスの過りん酸工場を見学して、

「なるほど、農業の近代化のためには、どうしても日本にも化学肥料の工場をつくらなければならない。

これなら日本でもきっとできる。ひとつやってみよう。」という気になった。

高峰さんは、アメリカの万国博覧会に出品されていたりん鉱石を持ち帰り、大阪の硫酸工場で試験してみたらうまくいった。

そこで渋沢栄一、益田孝などと相談をして会社を設立し、東京の釜屋堀というところに工場を作り、一八八八年(明治二十一年)十一月に、生産が始ったのである。

これが日本で初めての化学肥料である。

しかし、当時の日本の農家は過りん酸石灰がどんなききめがあるのか、全くしらなかった。

だから、はじめはあまり売れなかった。

ようやく、一八九四年(明治二十七年)頃から、急に化学肥科が日本でも大量に使われるようになるのである。

リービッヒはこんにちの化学肥料のことを、鉱物質肥料といっていた。 |

日本ではじめて、化学肥料の工場をつくった高峰譲吉(1854~1922)

|

鉱物質というのは塩化カリ・過りん酸石灰・硫安のような無機化合物なのである。

化学肥料は二十世紀の後半になって、ますます重要になってきた。

化学肥料を作る工業は、化学工業の代表といわれるくらいである。

リービッヒがもしもいま生きかえって、現代の化学肥料工場を見るならば、きっと感心するにちがいない。

五章 空気から窒素肥料を作る 《窒素肥料》 top

ドイツと日本の硫安工業の始り

まえの話からわかるようにリービッヒの化学肥料というのは、カリとりん、つまりおもに塩化カリ(岩塩)と過りん酸石灰のことであった。

ところが、窒素肥料、たとえば硫酸アンモニウム(硫安)とか、硝酸ナトリウム(チリ硝石)とかも、大切な化学肥料である。

すでにリービッヒの生きていたころ、イギリスでは、石炭の蒸し焼き(乾留)のさいにできるアンモニア水と、硫酸を反応させてつくった硫酸アンモニウムが、どんどん窒素肥料として使われていた。

しかし、石炭の蒸焼きからできるアンモニア水から、硫安を作るには、原料に限度があった。

そのためヨーロッパの畑には、窒素肥料が不足していく一方だった。

そこで硫安のほかに、天然にある窒素肥料がさがしもとめられた。

その結果、チリ硝石(硝酸ナトリウム)がすぐれていることがわかり、十九世紀のすえには、ヨーロッパの畑には、大量のチリ硝石が使われるようになった。

1 世界的飢餓をふせごう!

だが、チリ硝石にだってかぎりがある。

クルックス放電管で有名なイギリス科学者ウィリアム・クルックス卿は、一八九八年(明治三十一年)に次のような警告を行った。

「諸君! いまや、全世界の小麦の収穫は、チリ硝石にかよりかっているのである。

もしも空気中の窒素を、人工的に化学肥料の形にできないなら、世界的な大飢餓はさけられないことになるだろう。」

このクルックス卿の発言は、イギリスよりもドイツに大ショックであった。

なぜかというと、当時イギリスは海外にゆたかな植民地をもっていて、食物にはこまらなかった。

ところが、ドイツは植民地はなく、チリ硝石のでる土地はもっていなかったし、土地の力はだんだん衰えるばかりであった。

ドイツの科学者も、この空気中にいくらでもある窒素ガスに、目をつけたことはいうまでもない。

なんとか窒素をつかまえて、これを肥料のようなものにできないものか?

つまり、空中窒素の固定法ということが、まじめに考えられるようになった。

ドイツ以外の国々でも、「空中窒素の固定法を研究せよ!」という気運がもりあがってきた。

2 ハーバーがアンモニアの合成理論を作る top

一九〇八年(明治四十一年)南ドイツのカルルスルーエの工科大学物理化学教授ハーバーは、窒素ガスと水素ガスからアンモニア・ガスを作る理論を発表した。

それには原料として液体空気を使う。液体空気はすでに一八九五年(明治二十八年)に、ドイツの科学者によって、つくれるようになっていた。

そして、液体空気の中の窒素の沸騰点は、酸素よりひくいので、沸騰点の盖を利用して、窒素ガスを集めることはできる。

一方水素ガスは、水を電気分解すればよい。この窒素ガスと水素ガスを化合させれば、アンモニアができるのである。

ところがこれは、中学一年の理科の教科書に出てくる、水素ガスと酸素ガスの化合のように、簡単にはいかないのである。

窒素ガスと水素ガスを化合させるには、どうしても二〇〇気圧と五〇〇昃の温度という条件が必要なのである。

二〇〇気圧といっても、見当がつくまい。

四五〇メートルの海底で、やっと五〇気圧である。 |

アンモニア合成に成功し、空気中から無限の窒素肥料をつくるもとを

きずいたハーバー(1868~1934)

|

二〇〇気圧になるには、一八〇〇メートルの海底で、一平方センチメートルあたり、二〇〇キログラムの圧力がかかるのである。

こんな高圧にたえ、しかも五〇〇度という温度にもちこたえるいれもの(反応塔)が、はたしてつくれるであろうか?

3 命がけの高温高圧実験 top

このむずかし卜課題を見事にといたのは、バーデッシュ・アニリン染料会社の技術者ボッシュだった。

もちろん、はじめからうまくいったわけではない。

ボッシュは染料会社の工場でオートクレイプ装置(高圧高温の鋼鉄の釜のようなもの)を作っていた。

しかし、二〇〇気圧のオートクレープはつくったことはなかった。

はじめは小型の鋼鉄製反応塔を作り、テストを行うことにした。

「ドド、ドッカーン」

反応塔の爆発は大型爆弾と同じである。

ボッシュは、たびたび命をおとしそこねている。

そのたびに、ハーバーはひやひやするのである。

「ポッシュ君、命をおとしては、我々の研究も水のあわになります。充分注意してください。」

「ありがとう。ハーバーさん、高圧のオートクレイブには自信があるのですが、今度ばかりはむずかしいですよ。」

「いや、僕はきみの技術を信頼するよ。忍耐強くやってくれたまえ。まだまだ工夫の余地はあるんだ。 この装置でアンモニアができればしめたもんだ。アンモニアと硫酸で硫安ができる。

また、オストワルト先生の方法で、アンモニアから硝酸ができる。硝酸と岩塩で硝石を作ることができる。 空気から無限の窒素肥料を作るというのは大事業ではないかね!」 |

ボッシュ(1874~1940)がハーバーとともにあげた成果は、まもなく戦争に使われることになってしまった。若き日のボッシュ夫妻。

|

「ハーバーさんやってみましょう。 どうも、水素ガスがくせもののようです。

水素が鋼鉄の中にしみこんでいくということは、考えられませんか? それから触媒も工夫が必要だと思います。」

「なるほど、反応塔の材料、触媒などももっと考えてみよう。ありがとう。

ボッシュ君。僕はきみの協力で、本当にたすかっている。

あとひとふんばりだ。お互いに力をあわせて、頑張っていきましょう。」

こうして、一九一三年(大正二年)九月、フランス国境に近いドイツ最大の化学工業会社バーデッシュ社のオッパウ工場では、ついにアンモニアの合成が成功した。

ハーバーはそのとき四十五歳、ポッシュは三十九歳だった。

人類は、ついに大化学工業の時代に入ることになった。

ところが、歴史は皮肉である。ハーバーとポッシュの成果は、はじめは窒素肥料には充分利用されなかったのである。

4 ハーバーたちの夢はやぶれた top

一九一四年(大正三年)の夏、ついに第一次世界大戦が始った。

イギリス、フランス、ロシア、そしてあとからアメリカ、日本が参加し、連合軍は ドイツとオーストリアをグルッとかこんでしまった。

ドイツ軍は、火薬の原料としてのチリ硝石を、全然手にいれることができなくなってしまった。

連合軍は、「これでドイツ軍は戦争はできなくなる。火薬なしで近代戦はできるものじゃない。」と考えた。

だか、ドイツではオッパウのほかに、ドイツの中央部のロイナにもアンモニア工場がつくられた。

もちろん火薬を作るのである。

アンモニアから硝酸、硝酸から硝石、硝石は黒色火薬の原料にされ、戦場で使われた。

ハーバーらの「窒素肥料を無尽蔵に!」という夢は、戦争によってやぶられてしまった。

連合軍は、ドイツ軍がチリ硝石なしに、大量の火薬を使うのには、おどろいてしまった。

戦争がおわって、そのなぞはとけた。

一九二二年(大正二年)つまり戦争のはじまるまえの年に、ハーバーはその頃カイザーウィルヘルム物理化学研究所長をしていたが、ドイツ軍最高司令部によばれて火薬を作ることになってしまったのである。

また、火薬以外に硫安もつくられ、食料の増産にあるていど利用され、連合国が予想したよりもドイツは長くもちこたえたのである。

一九一八年(大正七年)、戦争はドイツの負けで終った。

オッパウの工場は、フランス軍に占領された。

さらに、ロイナ工場も、フランス軍に接収されそうになった。

5 さあ、窒素肥料を作ろう top

ところがボッシュは、いままで精魂をこめて作ってきた工場が接収され、あらされてしまうのには我慢できなかった。

戦争が終り平和な時代になれば、窒素肥料をたくさんつくらなければならない。

一九一九年(大正八年)の四月のある夜、警戒厳重なベルサイユ宮殿の塀を単身のりこえ、ボッシュは工場の接収をまってもらうよう交渉した。

「フランスの技術は、ドイツに十年おくれています。

フランスは、ドイツ人の手助けなしにロイナ工場を運転できないでしょう。

私たちと協力して工場を動かしたらどうでしょう。」

ボッシュの熱心な説明で、フランス当局もおれて、協定ができた。 |

世界最初のアンモニア合成肥料をつくったロイナ工場

|

ただちに、ポッシュの指導で、ロイナ工場は、動きだした。

世界一の硫安工場であるロイナ工場は、こうして生きかえったのである。

なお、ハーバーは一九一八年にノーベル化学賞をうけ、一九二四年(大正十三年)には日本にもきている。

ハーバーはユダヤ人だったので、一九三三年(昭和八年)には、ナチスにおわれてイギリスに亡命し、翌年の一月に、スイスヘゆく途中でなくなっている。

ボッシュは一九三一年に、ノーベル化学賞を受賞している。

さて、それでは日本の硫安がどのようにしてつくられたかを、たどってみよう。

6 硫安の輸入、止まる! top

第一次世界大戦がはじまると、ドイツからのすべての輸入がとまった。

日本が困ったのは、ドイツからいままで買っていた化学工業製品がこなくなったことである。

化学工業製品の中には、化学肥料や染料、医薬品がある。

明治の中ごろから、日本の水田には化学肥料が使われていた。

その硫安がドイツから輸入できなくなるということは、一大事であった。

「日本も化学肥料や染料などを、いつまでもドイツにたよっているわけにはいくまい。

日本人だって勉強すれば、ヨーロッパの科学の水準に追いつくはずだ。」という意見が出るようになった。

第一次世界大戦中には、政府も本腰をいれるようになった。

農商務省の中には、臨時産業調査会がもうけられた。

一九一九年(大正八年)には、東京の目黒に、臨時窒素研究所がおかれるようになった。

7 たったひとつの論文をたよりに

日本でもいよいよ『空中窒素固定法』の研究が始ったのである。

青年技師の横山武一、中村健次郎たちがそれにあたった。この研究所はあとで東京工業試験所の一部になる。

研究が始る頃は、もう戦争もおわっていたが、ドイツのアンモニア工場は秘密になっていた。

資料も、ほとんどなかった。

たったひとつ、戦前にハーバーがドイツの『電気化学雑誌』に書いた論文が、京都大学にあるだけだった。

横山は、その論文を写真にうつし、小さな活字を虫めがねで夢中になって読んだ。

まるでハーバーとボッシュの仕事を、はじめからやりなおすのと同じことであった。

もちろん日本には、二〇〇気圧の装置をつくれるような機械製作所はなかった。

「それは無茶ですよ。」とか「二〇気圧の間違いでしょう。」とかいわれた。

一九二〇年(大正九年)、横山はドイツヘいった。

しかし、ロイナもオッパウも工場見学をゆるしてくれなかった。

それでも、ヨーロッパではいろいろな情報がえられた。

四年後には、日本人によるアンモニア合成ができる、という見通しがついた。 |

横山武一(写真)は、中村健次郎

らと力をあわせて、国産の

アンモニア合成装置を完成した。

|

8 日本の技術を信用してくれ top

ところが、いざ国産というときに、またひとつの壁が現れた。

当時の日本の肥料会社が、イタリアのカザレー法、フランスのクロード法、といったドイツのハーバー・ポッシュ法を改良した技術を、買つてしまったのである。

「せつかく日本人が苦心をして、世界的水準のアンモニア合成法を開発していこうというのに、まだ大会社は日本の技術を信用してくれないのか。」横山たちはがっかりしてしまった。

一方、大正のすえから昭和にかけて、日本の農家では、硫安が、稲の肥料としててきしていることを知ってきた。

硫安の需要はどんどんふえていった。

そうしているところに、昭和肥料という新しい会社が名のりでた。

昭和肥料は、社長に鈴木三郎助、専務森矗昶(もりのぶてる)で、昭和三年に生まれた会社である。

専務の森という人が日本の技術を信頼してくれたのである。

一九三〇年(昭和五年)の夏、川崎に国産の硫安工場の建設が始った。

この昭和肥料が、いま昭和電工とよばれ、日本の大企業のひとつになっているのである。

一九二九年(昭和四年)は、世界的な経済恐慌で、不景気の波が荒れまわっていた。

ニューヨークの株の値段が大はばにさがり、アメリカの大会社がつぶれ、失業者が町にあふれていた。

日本も不景気になり、機械メーカーのかなり大きいところも、注文がなくて苦しんでいた。

そこへ森の会社から機械の注文があった。

森は国産機械メーカーの日立製作所、神戸製鋼、石川島重工、戸畑鋳物などの主脳者を集めて、東京工業試験所式のアンモニア合成装置の部分品の注文を行った。

メーカーにとっては注文があってうれしいのだが、森の注文した機械を作る自信がなかった。

「森さん、そうはいってもそんな機械が、我々にできるだろうか?」と逆に質問した。

すると、「大丈夫、できるからやってくれ!」と、森にこれまた逆に、はげまされてしまった。

こうなると、なにがなんでもヨーロッパの機械にまけないものを作りあげなければならない。

各社とも、真剣に仕事ととっくんでいた。

一九三一年(昭和六年)の三月一日、まちにまった国産のアンモニア合成装置ができあがった。

四月三日には、初めての運転が行われた。

装置から、うす桃色の硫安の結晶ができたとき、横山と中村は抱きあって泣いたという。

日本の化学工業は、ようやく世界的な水凖にたどりついたことになる。

ハーバー法におくれること八年である。

日本の化学工業は、この化学肥料工業とともに発達していった。

また農業は、世界でも一、二といわれる化学肥料にたよっている農業である。

しかしながら、硫安の使用については、ここで注意しておかなければならない。

硫安は、確かに窒素肥料としてはすぐれているのだが、あまり長く使うと害がおこるのである。

田畑の土が酸性になり、毒作用をおこすようになる。

最近は害がすくなく、むだのすくない尿素とか硝安などが出てきた。

しかし、まだ硫安の消費はへっていない。

これからの農業をやっていくには、どんな化学肥料が土地によいのか、また化学肥料をどうやってあたえたらよいのか、化学肥料についての正しい知識がぜひ必要である。

そのためにはきみたちにもっと勉強してもらわなければならないのである。

六章 新しい農薬の数々 《農薬》 top

悪疫を防いだDDTやBHCなど

1 食料の増産と農薬の発見

「きみたち、現在の世界の人口はどのくらいあるかわかるかい?」と、急に聞かれても困るだろう。

一九六二年九月一日の欧米の発表によると、世界人口は、一九六一年のなかばに、三十億六千万人にたっしたという。

そして、ここのところ、世界人口は、毎年約九千万人の割合でふえているという。 九千万人というと、ちょうど日本の人口と同じぐらいである。

日本は人口が多いといわれているが、毎年世界の人口が、日本の人口数だけ増えてゆくときいて、おどろかないわけにはいかない。

ここで、簡単な計算をやってみよう。概算でよいのだが、いま世界人口が毎年九千万人ずつふえていくものとする。

二〇〇〇年、つまり二十一世紀の最初の年には、世界人口は、どのくらいになるか?

大変な数になるはずである。

現在の世界人口の倍ぐらいになってしまうはずである。

ここで、人類は大問題につきあたる。 |

戦争に敗けて連合軍のMPが見張る日本。

しかしこれで日本国民を支配していた軍国主義の

軍部がなくなり、日本が民主国家になることができた。

当時の日本の人口は九千万人で、それが増えると食べられなくなる

といって、海外に出て行き戦争をして負けました。

今は一億二千万人で人が足らないといって、外国から人がきています。

科学の進歩で限られた地球により多くの人が生きれるようになりました。

|

もしも、世界人口が現在の倍になってしまったら、地球は、はたして人類を養っていけるだろうか?

いまでも、貧乏な人たちは充分な食事ができない。

食料のたりない国では餓死者も出ているという。

それが、六十億にも増えてしまったら、どうなるのだろうか。

イギリスの科学者バナールによれば、人類が戦争のない世界を作り、よりすぐれた化学肥料や農業薬品を使うならば、食料の増産の問題は解決できるといっている。

だが、現実はそううまくいっていないようである。

むずかしい問題である。いまいえることは、理性や科学の力を信頼して、より農業を科学的にしていくこと、そのために人類が平和のことをまじめに考えあうことだと思う。

そこで、これから農薬のことをとりあげてみよう。

作物は化学肥料だけやればよく育つわけではない。

天候も農業のためには大切な条件である。

作物の敵、病虫害をふせがないでいれば、作物は目の前で全滅してしまうとさえいえる。

ここ数年、日本の稲はよくそだち、毎年豊作がつづいているが、その影には、農業薬品(略して農薬という)のふんだんな使用がある。

野生の植物は、動物をよせつけない苦味や毒を自分で作って、自然に自分のからだを守っている。

私たちのたべる野菜やくたちのは、農薬などを使って、守ってやらなければならないのである。

明治時代には、日本のリンゴは、リンゴワタムシという害虫によって、ひどいめにあった。

それが、大正時代になって、硫酸ニコチンという殺虫剤が使われるようになってから、毎年おいしいリンゴがたべられるようになったのである。

農薬の進歩は、食料の増産に、重大な影響をあたえるのである。

私たちは、ここで、第二次世界犬戦後に突然あらわれ、そして急速に全世界に広まったDDTという農薬のひとつが、どのようにつくられたかを考えてみよう。

2 毛織物の防虫 top

一九四○年(昭和十五年)、ヨーロッパでは、ナチスの軍隊が圧倒的な強さで、フランスに侵入した。

スイスは中立国であったが、戦争の影響を全くうけないというわけにはいかなかった。

まわりは、すべて戦争に加わっているほかの国々にかこまれていたのでは、外国との貿易もうまくはできなくなってきた。

特に、農作物や果樹の病虫害を防ぐ農薬として、昔から使ってきた除虫菊の輸入が、とまったのには困った。

かとり線香は、この除虫菊を原料として使っている。除虫菊は、日本の北海道で、多量に栽培されていた。

日本は、第二次世界大戦の仲間入りをしそうな気配にあったので、ヨーロッパに日本の品物はこなくなっていた。

スイスのガイギー染料会社では二十年来、毛織物をくいあらす害虫、つまりイガの幼虫を殺せるような薬品をさがしていた。 |

除虫菊――日本の特産品であった。

赤虫ヨケギク(左)と白虫ヨケギク(右)

|

ガイギー社の研究所員ミュラー博士は、はじめは、天然の薬用植物からとれる殺虫剤の研究をしてみた。

除虫菊の成分ピレトリン、南方のマメ科のデリスという植物の成分ロテノンなどが、どのように害虫に作用するかを調べた。

これらの天然の有機物質は、虫の体にふれると、体にしみこんでいって、虫の神経をおかすのだ。

ミュラー博士は、

「ピレトリンやロテノンと同じ作用をする有機物質が、どこかにあるにちがいない。

その物質は、きっと人工的に合成することができるはずだ。

そうだとすると、数多い無色の有機物の中に、そんな物質があるかもしれない。

もしもそれが発見できれば、いくらでも人工的につくれるのだ。」

と考えていた。

すでに合成されて報告されている物質を調べていくうちに、ひとつの有機物質にぶつかった。

それは一八七四年(明治七年)に、ドイツの青年化学者ツアイドラーが合成した物質であった。

物質名は、ジクロロ・ジフェニル・トリクロロ・エタンである。略すとDDTになる。

3 おどろくべき作用だ! top

ミュラー博士は、このDDTという合成有機物質を、ジャガ芋畑をあらす甲虫の幼虫にふりかけてみた。

幼虫は苦しがってもがきまわっていたが、つぎの日の朝にはみんな死んでいた。

「なるほど、おどろくべきききめだ。」

ミュラー博士は、さらに、蚤、蝿、蚊、虱、南京虫などにも、DDTをかけてみた。

虫は、どれもしばらくしてまいってしまう。

「これだ! 私のさがしていた物質が、ついに見つかった。天然の除虫菊などよりずっと強力だ。

しかも、人間や家畜にたいする害はすくない。これでスイスは天然の農薬を輸入しなくてもすむ。

さっそく、量産にかかろう。」

ベンゼンと塩素とエタンがあればDDTは合成できる。

スイスの農作物や国民は、病虫害にたいする強力な武器を手にいれたことになった。

それは機関銃や大砲よりも効果があるのだ。

蚤を殺すのには大砲の弾丸よりDDTのほうが強いことは、小学校の一年生でもわかることだ。

4 虱(シラミ)撲滅作戦 top

一九四一年(昭和十六年)十二月八日、日本とアメリカが戦争に加わり、太平洋戦争が始った。

第二次世界大戦は、さらに地球全体に拡がってしまった。

私たちは時々、映画やテレビなどで、第二次世界大戦の戦いの場面などが出てくるのを見ることがある。

それは勇ましくて、景気がよくて、スリルがあるように見える。

だが、実際にはけっして愉快なものではない。

戦争で恐ろしいのは弾丸ではない。食料の不足、水の不足だ。さらに恐ろしいのは病気である。

戦争と病気は、大の仲良しである。戦争映画には、このようが恐ろしい場面があまり出ないのである。

第二次世界大戦の場合も、南方戦線では、マラリヤとかコレラという恐ろしい病気が、蚊や食べ物の仲立ちでひろがり、兵隊さんを爆弾より苦しめていた。

北方戦線では、第一次世界大戦と同じように虱の大軍がふえていた。

それは石鹸の不足によって、軍隊だけでなく、一般市民にも拡がっていった。

病気に負けた国は、戦争にも負けることになる。

戦争をしている国は、どこの国もこの困難な課題を解決しなければならない。

アメリカ軍のばあいは、それが成功した。アメリカの陸軍の衛生部は、特に日本軍と人にたかう南方戦線では、マラリヤが強敵であるとにらんだ。

マラリヤを防ぐには、その仲立ちをする昆虫である蚊をやっつけなければならない。

昔から蚊をやっつける薬は、除虫菊だといわれていた。

ところが、除虫菊は日本がたくさんもっているといって、敵の日本から買うわけにいかない。

そこで、世界中、除虫菊の生産地をさがしてみた。 |

第二次大戦における北方戦線の連合軍の苦しみ。

それは害虫がもたらす病気であった。

|

その結果、東アフリカのケニヤでも栽培されていることがわかり、さっそく注文してみたが、不作という返事だった。

何とかしないと日本軍は、どんどん南下してしまう。

アメリカ陸軍衛生部では、除虫菊以外の薬品をさがすことになった。

すると、スイスのガチギー社のDDTが目についた。

しかし、ドイツ軍のきびしい支配下にあるスイスからの輸入は、とてもむずかしい。

一九四二年(昭和十七年)のすえのある日、ドイツ軍占預下のナポリ港に、特別の命令をもった人たちが集った。

彼らは、ガイギー社製のDDT五〇ポンド(約二五キログラム)いり一缶、DDTに関する重要書類を船につみこんだ。

ナポリ港から見える美しいベスビオス山も、ドイツ軍のいかめしい鉄カブトをかぶった監視兵も、DDTが船につまれたこどには気づかなかった。

規模こそ小さかったが、この大作戦は見事に成功したのである。

ガイギー社から資料を手にいれたアメリカ軍は、ただちにDDTの大量生産にとりかかった。

また水や油とDDTをどのように混ぜたらよいか、どうやってDDTを使ったらよいか、を研究していった。

DDTを使うようになってからは連合軍は、蝿、蚊、虱(シラミ)、蚤(ノミ)などに悩まされることがなくなった。

また、病気にかかる率もへっていった。DDTは、連合軍の戦力を強めることになった。

5 発疹チフスを防いだDDT top

一九四三年(昭和十八年)の九月、イタリアのバドリオ政権は、連合国に無条件降服を行った。

連合軍が、ナポリにやってきた。ナポリの町は戦災でいためつけられていた。

ナポリ市のまわりには石灰岩の兵がある。

その丘には大きな洞穴がたくさんあり、市民が防空ごうとして使っていた。

ところが、戦争がおわっても、この洞穴で生活する人たちが数千人もいた。

洞穴は、しばらくして虱の巣になった。

洞穴がら、発疹チフスが流行していった。

ナポリ進駐の連合軍は、二度めのDDT作戦を行うことになった。

洞穴の中にはDDTがまかれた。熱のある患者は別のところへ送られた。

次の年の一月までに、百三十万の人々がDDTの白い粉をかけられた。

チフス思者の数は、みるみるへっていき、発疹チフスの詭行はとまった。

ナポリには、やっと平和がやってきた。

こうして、DDTは第二次世界大戦中と戦後とに、防疫の大役をはたした。

DDTの効力の発見者、ミュラー博士は、一九四八年(昭和二十三年)にノーベル医学賞をうけている。

一方、日本でも、DDTには礼をいわなければならない。

一九四五年(昭和二十年)八月十五日、日本は連合軍に無条件降伏した。

アメリカ空軍の戦略爆撃饑で、大都市は片っ端から焼かれていた。

広島・長崎には原子爆弾がおとされていた。

東京上野の地下道などには、戦争で家をやかれ、両親とはぐれた浮浪児からか、垢だらけの服をきて、虱をたからしていた。

虱は満員の電車や列車の中で、どんどん拡がっていった。

農村地帯も、石鹸の不足で、虱(しらみ)はふえていった。

ついに連合軍は、日本国内でもDDT作戦を行い、多くの人たちの生命を救ったのである。 |

終戦後、MPによって駅で頭からDDTをかけられる日本人。

食糧も不足していたので、援助された。

|

6 日本でも戦争中にDDTを作る top

ところで、日本のDDTの研究はどうであったのだろう。戦争中は軍の秘密であったから、あまりしられてないが、日本の陸軍でも研究していたのである。

陸軍は、すでにアメリカ軍がDDTを南方で大量に使用しているという情報をつかんでいた。

一九四四年(昭和十九年)の春、ミュラー博士の論文が、中国の上海で手にはいった。

薮田貞治郎(現東大名誉教授)は、「よし、これを作ることは日本の化学の力でできる。」と、その研究を田村梯一(現名大教授)などに勧めた。

陸軍はその完成を首を長くしてまっていたが、研究はうまくいき、秋には日本製のDDTが生まれた。

陸軍はすぐDDTの大量生産を、日本曹達会社に命じた。

日本曹達では、食塩水の電気分解で、苛性ソーダと塩素を作っていた。

苛性ソーダは、飛行機材料のジュラルミンに、多量に消費されていたが、塩素のほうは使い道がなくて、あまっていた。

DDTは、ベンゼンに塩素をつけてモノクロルベンゼンを作り、エタンに塩素をつけてクロラールを作り、モノクロルベンゼンとクロラールを化合させて作るのである。

日本曹達では簡単にDDTを作ることができた。

見本はガイギー社におくられたが、いざ大量生産というところで戦争は終った。

戦後は、連合軍の命令で、DDT製造の技術は公開され、ほかの会社でもつくれるようになった。

DDTの製造は、人類にとって、合成農薬の開発の突破口をつくったことになる。

農薬には、使い方を間違うと、人間や家畜に恐ろしい被害をあたえることがあるが、こんにちの農業は、化学肥料と農薬をぬきにしては考えられなくなってさえいる。 |

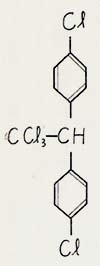

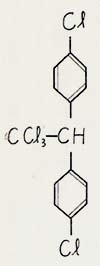

DDT.の分子

|

7 ウンカ退治にBHC top

第二次大戦の始る頃、スイスではDDTの開発が行われていたが、イギリスでは別の殺虫剤が研究されていた。

I・C・I(インペリアル・ケミカル・インダストリ)という、イギリス最大の化学工業会社の研究所のスレード博士は六年間の研究の結果、一九四五年(昭和二十年)にBHCが殺虫剤になることを発見した。

BHCというのは、ベンゼン・ヘキサクロライドという物質名の略である。

こんにちではDDTよりも多量に生産され、使われている。

元々この物質は、イギリスのファラデーによってつくられたものである。

ファラデーは電磁誘導の原理など、数多くの発見をした科学者である。

一八二五年(文政八年)のことだった。

フラスコの中にベンゼンの液をいれ、その液の中に太陽の光線をあてながら、長い間塩素ガスをブクブクふきこんでいった。

すると、すこし臭みのある黄色い結晶ができた。これがBHCである。

ファラデーは、

「なるほど、これはきっとベンゼンの分子の中にある炭素原子に、塩素原子がくっつくのだ。

しかし、これは何かに役にたつかな?」と考えたが、ともかく学術雑誌に報告しておいた。

この物質が、まさか強力な殺虫剤になるとは、ファラデーも気がつかなかったのである。

科学の発見には、このように最初の発明や発見が、発見者には、その重大さがわからなかった場合がよくある。

自然は科学者に、たやすくはその秘密を教えてくれないのだ。

その後、分子の仕組の研究がすすんだ。

その結果、BHCには、仕組のちがう四種類のBHCがあることがわかった。

それを研究したのは、オランダの化学者ファン・デル・リンデンであった。

リンデンは、BHCにα・β・γおよびδの四種類があることを、一九一二年(大正元年)に発見していた。

BHCは殺虫力はすぐれていたが、特別の嫌な匂いがあるので、はじめはDDTのように大量にはつくられなかった。

DDTの場合は、虫の体に薬品がついてから、しばらく時間がたって(一日ぐらい)からききめか現れる。

ところが、BHCの場合は、たちまちききめが現れるのだ。

特にBHCのリンデンという成分のはいった殺虫剤がよくきく。

このリンデンというのは、BHCのγのことである。 |

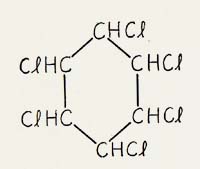

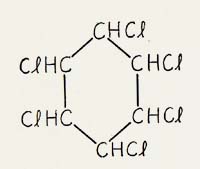

殺虫力のもっとも強い

γBHCの分子構造

|

つまり、発見者のリンデンの名を記念してつけられたものだ。

このγはBHCのa・β・δ種とくらべて、悪い匂いがなく、もっとも強力な殺虫力がある。

一九四五年(昭和二十年)にI・C・Iのスレード博士が、BHCを発見したというのは、つまり、γ(ガンマー)体を見つけたということなのである。

日本でも、一九四七年(昭和二十二年)にBHCはつくられている。

原料はベンゼンと塩素があればよい。

小規模には鐘淵化学会社や旭硝子や協和化学の大阪工場などで、大型の酢酸瓶を利用してつくられた。

一九四九年(昭和二十四年)にはBHCの粉剤が、水稲のウンカ退治に大量に使われるようになった。

ウンカというのは別名ヨコバイといって、小型のセミのような姿をした稲の害虫である。

ウンカが水田にふえると、稲は一面やけたように枯れてしまうのである。

こんにちでは、あらかじめ稲にBHC粉剤や液剤をかけておくことによって、被害からまぬがれることができるようになった。

BHCは、DDTにくらべて、つつましやかに我々の前に現れたが、農薬には欠くことのできないものになっている。 |

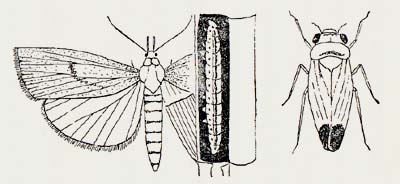

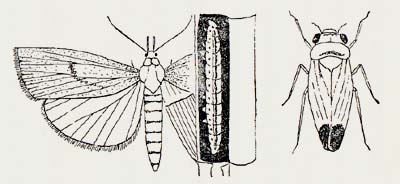

ニカメイチュウ ウンカ

|

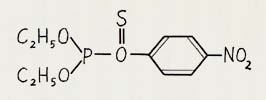

8 パラチオン(ホリドール) top

ニカメイチュウという虫は、一年に二回も現れるので、このような名前でよばれている。

成虫は一種の蛾(が)で、卵は稲の葉に生みつけられ、幼虫の時代に稲の茎(くき)を食いあらす害虫である。

こいつに茎を食われると、稲の養分の通り道がなくなってしまい、茎がおれたり、せつかく穂が出ても“白穂”になってしまうのである。

だから農家にとっては、ニカメイチュウは凶作の虫であり、憎むべき大害虫なのである。

強力な殺虫剤パラチオンが使われるまえは、誘ヶ灯を使ったり、卵のついた葉や虫のいる茎をやいたりしたが、なかなかうまく退治できなかった。

ところが、一九五二年(昭和二十七年)からは、ドイツのパイエル社より輸入した、商品名ホリドールという農薬が使われるようになって、さしものニカメイチュウも退治されてしまった。

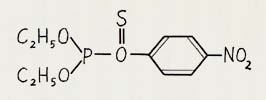

このホリドールは別名をパラチオンともいい、DDTやBHCとは別に、ドイツで開発された強力な農薬である。

パラチオンは燐(りん)の有機化合物で、ドイツのバイエル社のシュラーダー博士によって、一九三四年(昭和九年)ごろから研究がはじめられ、一九四四年(昭和十九年)に、その殺虫力などがはっきりした。

戦争中だったので、世界にはしられなかった。戦後になって、わが国でも一九五一年(昭和二十六年)に、パイエル社からホリドール(パラチオン)が輸入され、試験され、次の年から使われるようになったのである。 |

パラチオンの分子構造

|

パラチオンは殺虫剤としてはきわめて強力であるが、毒作用が激しくて人間の皮膚にもつけてはいけないほどである。

実際に水田などにまく場合には、防毒の準備を充分にしなくてはならない。

パラチオンの毒性がひどいので、この物質は毒ガスの原料でぱないか、といわれたほどである。

ともかく、農薬の中には、このように毒作用のひどいものがあるから、よく注意を守ってから使わなくてはならない。

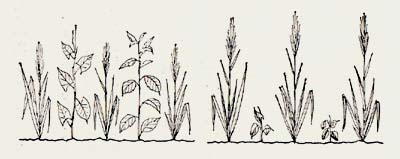

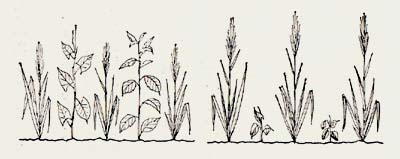

9 24D top

「全く、つらいのう。」

「草をとってやらねば、米のなる木は育たんのじゃよ。」

「そうよ、でも年寄りや弱い者にはやらせたくないのう。」

農家にとって草取りは重労働であった。といって、やめるわけにいかない。

草取りを薬品でやるということは夢であった。

ところが、この夢のような薬が、第二次大戦後急速に使われるようになった。

それが24DとかPCPとよばれている除草剤である。

実はこの研究はアメリカの植物学者が、植物ホルモンのはたらきを研究しているさいに、発見したものである。

第二次世界大戦中であったため、アメリカ軍はこの研究を秘密事項にしてしまった。

つまり、植物生長ホルモンである24D、つまり2・4・ジクロルフェノキシ酢酸は、ある濃度を越えなければ、植物の薬や芽の生長をうながしてくれる。

しかし、24Dの濃度がこくなると逆に植物生長ホルモンが葉や芽の生長をおさえ、さらに枯らしてしまう、ということがわかった。

この研究はアメリカのボイス・トンプソソ研究所で、何人かの科学者が協力して行った。

そして、一九四二年(昭和十七年)には、その全容が明らかにされた。

24Dは特に葉の広い植物にふりかけるとよくきく。

そこで、芝生だとか水田の草取り薬、つまり除草剤として使われるようになった。

10 PCP top

そして最近では、PCPが広く水田に使われるようになってきた。いま農村は人手が不足である。

草取りは人手が必要な仕事だ。だから、PCPは「すくい神」である。

PCPはベンタクロルフェノールの略の有機物である。

24Dより効力はおとるが、24Dが使えない稲のおさない苗に使える。 また、24Dがとりのぞけない単子葉のノビエなども、枯らしてしまう。

つまりはPCPを稲の苗床にまけば、稲の苗はあるていど生長しているから、抵抗力があるが、ほかの雑草は根こそぎやられてしまうのである。

真夏の暑いさなか、汗をながして草取りをするということは、除草剤が使われるようになってからなくなった。

はじめにPCPをまき、後期になって24Dをまけばよい。 ところが、PCPの使い方に問題があるようである。

一九六二年(昭和三十七年)の七月のはじめ、琵琶湖や九州の有明海の魚がたくさん、浮き上がってしまった。

しかも、それは農薬除草剤PCPがほどこされている、水田から流れ出す水のためだったのだ。

わずか一、二日のうちに、何万という鯉や鮒(ふな)などが死んでしまった。

日本全国の被害は二十億円以上にのぼるという。農薬の使い方には、注意しなくてはいけない。

PCPは、元々アメリカなどでは、果樹の病気を退治したり、塗料に混ぜて、船底に牡蠣(カキ)やフジツボのつくのを防いだりするために、使われていた。

日本では一九五七年(昭和三十二年)に、宇都宮大学農学部の、雑草防除研究室の竹松哲夫博士の実験で、水田の除草効果があることが確かめられていた。 |

苦しい田の草とり――水田の雑草を取り除くPCPと24D

24Dをあたえた土地(右)とそうでない土地(左)

|

竹松博士は「いろいろな薬をまいたあと、まだ試験田があまったので、PCPなんか毒性が強すぎてだめだろうが、とそれほど期待せずに使ってみた。それが当ったんです。」といっている。

一九五八年と五九年に農林省の全国的な試験が行われ、一九六〇年(昭和三十五年)に使われはじめ、一九六二年(昭和三十七年)には二万トン以上のPCPが販売され、全国の水田の三分の一には使われている。

このような農薬の使われかたは、きわめて急速なため、将来はどうなるか全く予想がつかなくなる。

11 日本人の発見したジベレリン top

いまひとつかわった農薬を紹介してみよう。それはジベレリンという、植物の生長をうながすホルモンである。

このジベレリンは日本人が世界にはこる発見である。

このジベレリンは、稲のバカ苗病菌の分泌物である。

この菌が稲に寄生すると、稲の苗はヒョロヒョロにのびて、穗が出なくなってしまう。

農家ではこれを『バカ苗』とよんで、嫌がる。

一八九八年(明治三十一年)に、台湾総督府中央研究所の技手をしていた黒沢英一は、バカ苗病菌を人工培養して、菌から取り出された液を稲にかけてみた。

すると稲は菌にとりつかれた苗と同じようになる。

これはバカ苗病菌には、ある種の「毒素」があることを意味していた。

この黒沢の研究は、薮田貞次郎博士にうけつぶれ、農林省技術研究所の林武によって、純粋の結晶が取り出された。

それが、一九三八年(昭和十三年)のころである。

現在ジベレリンはどんどん利用されている。

たとえばみなさんは、タネなし葡萄というのを知っているでしょう。

ジベレリンの液に種をつけておくと、タネなしの大粒の葡萄の実ができるのである。

そのほか、ジャガ芋、セロリーなどの野菜にジベレリンを使っても、大型のものが収穫できるという。

こういった農薬の進歩によって、いまに人類はきっとすばらしい生活ができるようになるだろう。

top

**************************************** |