|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index丂丂嬻婥偲僈僗丂丂壔妛旍椏偲擾栻丂丂僞乕儖丂丂崌惉愼椏偲壩栻丂丂巻偲崌惉慇堐

嘨丂僈僗摂偺攑婞暔丄僞乕儖偐傜巒傑偭偨壔妛岺嬈

幍復丂僈僗摂偑枹棃傪偰傜偡丂乻僈僗摂乼 top

丂丂丂丂僈僗摂傪敪柧偟偨儅乕僪僢僋

1 偼偠傔偵

丂巹偨偪偺恎偺傑傢傝偺傕偺偼丄偄傑丄戝掞壔妛岺応偱偮偔傜傟偰偄傞丅

丂拝暔偺慇堐傗愼椏傕丄栻昳傕丄僑儉傕丄僾儔僗僠僢僋傕乗乗偙偆偄偆壔妛崌惉昳偵偼丄偄偔偮偐偺戝愗側婎杮偲側傞尨椏偑偁傞丅

丂偙傟偐傜偍榖偡傞偙偲偼丄偙傟傜偺婎杮偲側傞尨椏偺偆偪丄摿偵戝愗側儀儞僛儞偲偐愇扽巁偲偐丄傾僯儕儞偲偐偑丄偳傫側恖偨偪偺搘椡偱尒偮偗偩偝傟丄偳傫側偒偭偐偗偱丄壔妛岺応偱偮偔傜傟傞傛偆偵側偭偨偐偺榖偱偁傞丅

丂偦偟偰丄帠偺偍偙傝偼僈僗摂偺偮偄偰偄偨帪戙丄幚偼偙偺僈僗摂偑丄壔妛岺嬈傪惗傒偩偟偨偲偄偭偰傛偄偺偩丅 |

擔杮偺徠柧偼揹摂偱巒傑偭偨偑丄墷暷偼僈僗摂偺帪戙偑偁偭偨丅

僄僕僜儞偑揹媴傪敪尒偟偨崰乮柧帯乯偵擔杮偑暥柧奐壔偟偨丅

|

2 嵽栘偱偮偔偭偨朮巕 top

丂偄傑偐傜堦敧幍擭慜偺僀僊儕僗丅儚僢僩偺岺応偼丄忲婥婡娭偺惢憿偱丄傂偳偔朲偟偔恖庤偑偨傝側偐偭偨丅

丂偦傫側偲偒丄擭偺偙傠擇廫嵨偖傜偄偺傂偲傝偺惵擭偑丄傆傜傝偲傗偭偰偒偨丅

丂乽巹傪偙偺岺応偵傗偲偭偰偔偩偝偄丅乿

丂丂儅乕僪僢僋偲偄偆偙偺惵擭偼丄岺応庡偺慜偵偱傞偲丄偒傑傝傢傞偦偆偵丄傕偭偰偄傞朮巕傪僋儖僋儖夞偟偰偽偐傝偄偨丅丂偦偺朮巕偵栚傪偲傔偨岺応庡偼傃偭偔傝偟偨丅

丂乽偒傒丄偦偺朮巕偼栘偱偱偒偰偄傞偠傖側偄偐丠乿

丂乽偊偊丄嵽栘傪慁斦偱偗偢偭偰帺暘偱偮偔偭偨傫偱偡丅偦偺慁斦傕帺暘偱嶌傝傑偟偨丅乿

丂偦偺崰丄慁斦傪巊偊傞怑恖偼偦偆偄側偐偭偨丅

丂岺応庡偼丄儅乕僪僢僋惵擭偑偦偺崰傔偢傜偟偄媄弍傪傕偭偰偄傞抝偩偲偄偆偙偲偵婥偑偮偄偰丄偝偭偦偔嵦梡偵偒傔偨丅

丂岺応庡偑梊憐偟偨偲偍傝丄儅乕僪僢僋偼忲婥婡娭偺慻棫岺偲偟偰丄儚僢僩偺曅榬偲側偭偨丅

3 岺応傪偰傜偟偨嵟弶偺僈僗摂 top

丂偲偙傠偑儅乕僪僢僋偼丄帺暘偺巇帠傪偡偽傗偔偡傑偡偲丄岺応偑朲偟偄偺偵丄帺暘偺敪柧偵擬拞偟偩偟偨丅

丂忲婥婡娭偵幵傪偮偗偰憱傜偡偺偩丄偲偼傝偒偭偰偄傞丅偮傑傝丄忲婥婡娭幵偺敪柧偩丅

丂偦傟偼丄偁偲偵側偭偰僗僥傿乕僽儞僜儞偑敪柧偡傞偙偲偵側傞偺偩偑丄偙傟偼偦偆娙扨側敪柧偱偼側偄丅

丂乽儅乕僪僢僋偼崲傞傛丅梋寁側偙偲偽偐傝傗偭偰両乿

丂儚僢僩偼偲偆偲偆晄暯傪偄偭偨丅儅乕僪僢僋偼偍傕偟傠偔側偄丅

丂崱搙偼壠偵偐偊偭偰偐傜丄偙偭偦傝暿偺敪柧偵偲傝偐偐偭偨丅

丂忲婥婡娭偺擱椏偼愇扽偩丅儅乕僪僢僋偼丄庤嬤偵偁傞愇扽傪忲偟從偒偵偟偰丄偦偙偐傜偲傟傞愇扽僈僗傕巊偭偨丅

丂偦偟偰幚尡傪偔傝偐偊偟偨偡偊丄寢嬊愇扽僈僗傪徠柧偵巊偆偙偲偵偟偨丅

丂斵偼丄帺暘偺壠偺棤掚偵楖姠偱楩傪嶌傝丄偦偙偵揝偱偱偒偨儗僩儖僩傪偍偄偰丄愇扽傪忲偟從偒偵偟偨丅

丂偱偒偨僈僗偼丄僈僗娗傪捠偟偰壠偺拞偵傂偒丄晹壆偺拞傪偰傜偡僈僗摂偵巊偭偨丅

丂堦敧嬨擇擭偺偙偲偱偁傞丅 |

儚僢僩偺岺応偵擖偭偰丄偺偪偵僈僗摂傪敪柧偟偨儅乕僪僢僋(1754乣1839)

|

丂帺怣偺偱偒偨儅乕僪僢僋偼丄儚僢僩傪偲偒偮偗偰丄岺応偺徠柧偵傕僈僗摂傪巊偆偙偲偵偟偨丅

丂儚僢僩偼堦幍嬨榋擭偵丄忲婥婡娭傪戝偑偐傝偵嶌傞岺応傪丄僜儂乕偵寶愝偟偨丅丂儅乕僪僢僋偼摼堄偺婡夿嶌傝偺偆偱傪惗偐偟偰丄戝偒側僈僗偺敪惗憰抲傪慻傒棫偰丄岺応拞偵僈僗摂傪傂偄偨丅

丂堦敧乑擇擭偵丄僼儔儞僗偲僀僊儕僗偺島榓忦栺偺婰擮偵丄僜儂乕偺岺応偵偼丄僈僗摂偺僀儖儈僱乕僔儑儞偑偮偄偨丅

丂偙傟偼戝昡敾偵側偭偨丅

丂偦偺崰偼嶻嬈妚柦偺傑偭偨偩側偐丄岺応偱偼楯摥幰傪偱偒傞偩偗挿偄帪娫偼偨傜偐偣偨偑偭偰偄偨丅

丂偦傫側偲偒偵儅乕僪僢僋偺僈僗摂偑偱偒偨偺偱偁傞丅偙傟偼偨偪傑偪丄傎偐偺岺応偵傕棙梡偝傟偨丅

丂僈僗摂偼柧傞偄偩偗偱側偔丄偦傟傑偱巊傢傟偰偄偨傠偆偦偔偺旓梡偺丄嶰暘偺堦傛傝埨偄偺偱丄偢偭偲嬶崌偑傛偐偭偨偺偱偁傞丅

丂偙偆偟偰僈僗摂偼丄偦偺傎偐偺媄弍幰暯帠嬈壠偺庤偱丄師乆偲曽乆偺岺応偵偮偗傜傟偨丅

丂奨楬偵僈僗摂偑庢晅偗傜傟偨偺偼偦傟偐傜偺偙偲偩偭偨丅丂堦敧堦嶰擭偺戝傒偦偐丄儘儞僪儞偺僂僄僗僩儈儞僗僞乕嫶偵僈僗摂偑偮偄偨丅 |

嵟弶偺僈僗摂偺偲傕偭偨儅乕僪僢僋偺壠

|

丂儘儞僪儞偺惙傝応偵偮偄偨偺偼丄梻擭巐寧偱偁偭偨丅

丂僷儕偱偼偦偺梻擭丄僯儏乕儓乕僋偱偼廫擭屻偺堦敧擇屲擭丄儀儖儕儞偱偼偦偺梻擭偲偄偆傆偆偵丄僈僗摂偼悽奅偵奼偑偭偰偄偭偨丅

丂擔杮偱偼柧帯屲擭丄崅搰壝塃塹栧偺偮偔偭偨僈僗摂偑丄墶昹偱偮偄偨丅

4 崲偭偨梋傝暔僞乕儖 top

丂僈僗岺嬈偼偙偆偟偰偳傫偳傫敪揥偟偰偄偭偨偑丄偦傟偵偮傟偰崲偭偨栤戣偑偍偒偨丅

丂偦傟偼愇扽傪忲偟從偒偵偡傞偲丄僈僗偩偗偱側偔丄僞乕儖偑弌偰僐乕僋僗偑偺偙傞丅

丂僈僗偼僈僗摂丄僐乕僋僗偼惢揝偵巊偆偑丄僞乕儖偺巊偄摴偑側偄丅

丂僞乕儖偼丄弶傔偺偆偪偼寠傪傎偭偰幪偰傜傟偰偄偨偑丄恀偭崟偱僱僩僱僩偟偨僞乕儖偑偨偔偝傫偨傑偭偰偒偨丅

丂側傫偲偐棙梡偟傛偆偲偟偰傕丄丂偣偄偤偄嵽栘偺杊晠嵻傗丄嶬巭傔偺揾椏偵偟偐巊偊側偐偭偨丅

丂偲偙傠偑偦傟偐傜偟偽傜偔偟偰丄僞乕儖偑桳婡壔妛幰偺庤偱丄曮偺嶳偵偐偊傜傟偰偟傑偭偨丅

丂偦偟偰抧拞偐傜愇扽傪傎傝偩偡愇扽嶻嬈丄揝偺惛楤傪偡傞偨傔偵僐乕僋僗偺昁梫側惢揝嶻嬈丄擱椏偵巊偆僈僗傪嶌偭偰偔偽傞僈僗嶻嬈丄僞乕儖偐傜偲傜傟傞愼椏丄栻昳丄偦偺懠偝傑偞傑偺桳婡壔妛岺嬈偺嶻嬈偑丄屳偄偵彆偗偁偭偰敪揥傪偮偯偗傞傛偆偵側偭偨丅

丂5丂僷僢偲偮偄偨擔杮嵟弶偺僈僗摂

乻摿暿傛傒傕偺乼 top

丂丂丂丂丂

丂柧帯屲擭乮堦敧幍擇擭乯嬨寧擇廫嬨擔丄擔杮偵弶傔偰偺僈僗摂偑偮偄偨丅

丂墶昹擖慏挰偺崅搰椃娰偺慜偺丄壴宍偺戝偒側僈僗摂偺傑傢傝偼丄偼傞偽傞搶嫗偐傜偐偗偮偗偰偒偨尒暔恖傕崿偠偭偰丄傕偺偡偛偄恖偩偐傝丅

丂椃娰偺庡恖偺崅搰壝塃塹栧偺挿偄偁偄偩偺搘椡偑丄崱擔傗偭偲幚傪寢傏偆偲偟偰偄傞偺偩丅

丂僷僢偲嵟弶偺壩偑摂偭偨偲偒丄斵偼偆傟偟偔偰丄傊偨傊偨偲崢偑偸偗偦偆偵側偭偨丅

僈僗摂偼杺暔偺懅偩

丂墶昹偺戝捠傝偼偦偺栭偐傜傑傞偱柌偺傛偆偵柧傞偔側偭偨偗傟偳丄峴摃乮偁傫偳傫乯傗儔儞僾偺敄埫偄岝偵側傜偝傟偰偄偨恖乆偵偼丄僔儏僂僔儏僂壒偑偟偰惵敀偄岝傪偩偡僈僗摂偼丄壗偩偐偒傒偺埆偄丄杺暔偺懅偺傛偆偵尒偊偨丅 |

擔杮偱嵟弶偵僈僗帠嬈傪偍偙偟偨

崅搰壝塃塹栧

|

丂巗柉偺偁偄偩偵偼丄偙傟偼崅搰偑奜崙偺恖偲嫟摨偟偰墶昹傪從懪偪偡傞偺偩偲偐丄撆婥傪傑偒偪傜偟偰巗柉傪傒側偛傠偟偵偡傞偺偩丄偲偐偄偆僨儅偑偲傃偐偭偰丄朶娍偑抁搧傪傕偭偰崅搰偺壠偵偟偺傃偙傓丄偲偄偆憶偓傑偱偍偙傞巒枛偩偭偨丅丂偦傟傑偱擔杮偱傕丄僈僗摂傪巊偭偨偙偲偼壗夞偐偁傞偵偼偁偭偨丅

丂峕屗帪戙偺偡偊丄悈屗斔丄嶧杸斔丄崟揷斔偱偼丄戝朇傪嶌傞偨傔偺楩偑偮偔傜傟丄揝傪偲偐偡擱椏偵僐乕僋僗偑巊傢傟偨丅

丂悈屗斔偱偼丄僐乕僋僗傪嶌傞偲偒丄堦弿偵偱偒傞愇扽僈僗傪棙梡偟偰丄峕屗偺懞揷棙敧偲偄偆怑恖偵僈僗偺婍夿傪偮偔傜偣丄楩岺応偺摂壩偵巊偭偨丅

丂擔杮偱弶傔偰偺僈僗摂偑偮偗傜傟偨偺偼埨惌擇擭乮堦敧屲屲擭乯偺偙偲偱偁傞丅

丂傑偨丄峕屗偵偡傫偱偄偨搰棫曖乮偟傑傝傘偆傎乯偲偄偆堛幰偼丄帺暘偱愇扽傪忲偟從偒偵偟偰丄僞乕儖傗僐乕僋僗丄愇扽僈僗傪嶌傝丄壠偺拰偵偼丄愡傪偸偄偨嵶偄抾偺偝偒偵丄僈僗摂傪偲傕偟偰偄偨丅

丂偟偐偟丄偙偆偟偨巇帠偼丄傒側帠嬈偲偼側傜側偐偭偨丅

奜恖偺庤偵搉偟偰偼偄偗側偄両

丂傗偑偰柧帯堐怴丄暥柧奐壔偺摿戙偑傗偭偰偒偨丅

丂偙偆偟偨側偐偱墶昹偵偒偨奜恖偨偪偼丄摴傪柧傞偔偡傞偨傔偵僈僗摂傪棫偰偨偄偲峫偊偼偠傔偨丅

丂偙偺偙偲傪偒偄偨崅搰偼丄

丂乽偙傟偼偄偗側偄丄僈僗摂偺傛偆側傒傫側偵娭學偺偁傞戝帠側帠嬈偼丄擔杮恖偺庤偱偮偔傜側偔偰偼丅乿

偲峫偊丄奜崙恖偲偒偦偭偰惌晎偵婅偄傪偩偟丄偲偆偲偆擔杮恖偺庤偱僈僗摂傪棫偰傞嫋偟傪偊偨偺偩偭偨丅

丂柧帯屲擭偺偙偲偱偁傞丅

丂崅搰偨偪偼丄偮偯偄偰搶嫗偵僈僗摂傪偡偊偮偗傞巇帠偵偲傝偐偐偭偨丅

丂柧帯擇擭偲柧帯屲擭偺戝壩偵傒傑傢傟偨嬧嵗偼丄惌晎偺柦椷偱丄懴壩儗儞僈偯偔傝偺僴僀僇儔側挰偵側偭偨偺偱丄恖乆偼怴偟偄僈僗摂偱婸偔嬧嵗偺奨暲傒傪側偑傔偰丄暥柧奐壔傪傛傠偙傫偩丅 |

僈僗摂偺偁傞搶嫗嬧嵗捠傝偺恾

|

丂儅乕僪僢僋偑弶傔偰僈僗摂傪偲傕偟偰偐傜丄幍廫擭埲忋偨偭偰偄偨丅丂

敧復丂幪偰傜傟偰偄偨曮偺嶳丂乻僞乕儖乼

top

丂丂丂丂僞乕儖偲摤偆壢妛幰偨偪

1 偼偠傔偵

丂僈僗摂偼丄恖乆偵柧傞偄枹棃傊偺婓朷傪偁偨偊偨丅

丂偑丄堦曽偱僈僗摂偼栵夘側暔幙僞乕儖傪偺偙偟偨丅

丂偙偺廘偔偰崟偔偰僱僶僱僶偟偨僞乕儖偵偼丄幚偼壔妛岺嬈偺婎杮偲側傞戝帠側暔幙丄愇扽巁丄傾僯儕儞丄偦傟偵壗傛傝傕儀儞僛儞偑擖偭偰偄偨偺偩丅

丂栵夘暔偑偲傫偩曮暔偩偭偨偺偩丅

丂偟偐偟丄僞乕儖偲壔妛幰偲偺摤偄偼丄側傑傗偝偟偄傕偺偱偼側偐偭偨丅

丂偙傟偐傜偺偍榖偱丄傒側偝傫偼丄儖儞僎偲偐儂僼儅儞偲偐偺僪僀僣偺壔妛幰偑丄偳傫側偵嬯偟偄摤偄傪偟偨偐丄撉傒偲偭偰傎偟偄丅

丂偦偟偰斵傜偼偄偮傕婓朷傪幐傢偢丄儀儞僛儞偐傜傾僯儕儞傊丄傾僯儕儞偐傜愼椏偺崌惉傊偲丄柌傪傕偪偮偯偗偨丅 |

僈僗摂偑晛媦偡傞偲僈僗傪嶌偭偨偁偲偺巆傝僇僗亖僞乕儖偑

梋偭偰崲偭偰偟傑偭偨丅

|

2 傠偆偦偔偺尨椏偼側偄偐 top

丂儀儖儕儞偺嬧嵗偳偍傝丄僂儞僞乕丒僨儞丒儕儞僨儞奨偵丄僈僗摂偑弶傔偰偮偄偰偐傜丄榋擭偺寧擔偑棳傟偨丅

丂弶傔偺偁偄偩偺偍偳傠偒傕丄偄傑偱偼偡偭偐傝偆偡傟偰偟傑偭偰丄恖乆偼偦偟傜偸婄偱丄僈僗摂偺壓傪捠傝偡偓偰偄偔丅

丂擋偄偑婥偵側傞偲偐丄巚偭偨傎偳柧傞偔側偄偲偐偄偆晄暯傕弌偰偒偨偑丄偦傟埲忋偵僈僗夛幮傪擸傑偣偰偄偨偺偼丄愇扽偐傜僈僗傪嶌傞偲偒偵偱傞僞乕儖偺幪偰応強偩偭偨丅

丂偙偺崰乮堦敧嶰擇擭乯嶰廫敧嵨偺僼儕乕僪儕乕僾丒儖儞僎偼丄儀儖儕儞偺嬤偔偺僆儔乕僯僄儞僽儖僋偵偁傞丄墹棫奀奜杅堈夛幮偵擖幮偟偨丅

丂孹偒偐偗偨偙偺夛幮傪偨偰側偍偡怴偟偄敪柧傪偡傞偙偲偑丄儖儞僎偺巇帠偱偁偭偨丅

丂偙偺偲偒儖儞僎偺摢偵偁偭偨偺偼丄傠偆偦偔傪嶌傞偙偲偩偭偨丅

丂僈僗摂偼傕偆傔偢傜偟偄尒悽暔偱偼側偔側偭偰偄偨偑丄傑偩偳偙偺壠掚偱傕巊傢傟傞偲偄偆傢偗偵偼偄偐側偐偭偨丅

丂偄偔偮偐偺戝偒側搒夛偑丄僈僗摂偺柧傞偄岝傪妝偟傫偱偄偨偩偗偩偭偨丅

丂彫偝側挰傗丄曈缈側揷幧偱偼丄傑偩傠偆偦偔偑堦斣曋棙側柧傝偩偭偨丅

丂偟偐偟丄僪僀僣偵偼傠偆偦偔偺尨椏偺僷儔僼傿儞偑廩暘偵側偐偭偨丅

丂儖儞僎偑栚傪偮偗偨偺偼偙偙偩偭偨丅

丂乽傒傫側偑梸偟偑偭偰偄傞傠偆偦偔傪丄僪僀僣偵偁傞尨椏偐傜嶌偭偰傒傛偆丅乿

丂儖儞僎偑偊傜傫偩偺偼愇扽僞乕儖偩偭偨丅

丂儖儞僎偺夛幮偱偼栻昳偺尨椏偲偟偰丄嬤偔偺儀儖儕儞偺僈僗夛幮偐傜僞乕儖偺崿偠偭偨僈僗塼乮愇扽傪忲偟從偒偵偟偨偲偒偵弌傞僈僗傪愻偭偨悈偱丄栻昳偺尨椏傗僞乕儖偑崿偠偭偰偄傞乯傪攦擖傟偰偄偨丅

丂僞乕儖偼偙偙偱傕栵夘暔偩偭偨丅丂岺応偺掚偵寠傪傎偭偰幪偰傜傟偰偄偨僞乕儖偑丄偦偺擔偐傜儖儞僎偺幚尡嵽椏偵偊傜偽傟偨丅 |

懡曽柺偵傢偨傞幚尡壠偩偭偨僼儕乕僪儕乕僽丒儖儞僎(1794乣1867)偼丄僐乕儖僞乕儖偐傜傾僯儕儞傪敪尒偟偨丅

|

3 儖儞僎丄僞乕儖偲偨偨偐偆 top

丂僞乕儖憡庤偺摤偄偼栵夘偩偭偨丅

丂傑偢巜偱偮傇偟丄擋偄傪偟傜傋丄悈偵梟偐偟丄僌儔僌儔幭偨偰偰傒傞丅

丂偟偐偟庤傗價乕僇乕偵恀偭崟側僞乕儖偑傋偨傋偨偮偔偩偗偱丮偲偰傕帟偑偨偨側偄丅

丂戝掞偺傕偺傪梟偐偟偰偟傑偆傾儖僐乕儖傗丄僄乕僥儖偱傕丄僞乕儖偼偩傔側偺偩丅

丂偦偙偱儖儞僎偼峫偊偮偔偁傜備傞栻昳偲曽朄傪巊偭偰丄僞乕儖傪惇暈偟傛偆偲偟偨丅

丂偦傟偼丄愄偺楤嬥弍巘偺傗傝偐偨偦偺傑傑偱丄儗僩儖僩偱忲棷偟偨傝丄愇奃擕乮惗愇奃傪悈偵梟偐偟偨偲偒偵丄掙偵偨傑傞敀偄塼乯傪擖傟偰幭偰傒偨傝丄棸巁傪壛偊偰傒偨傝丄埫埮傪庤偝偖傝偱備偔傛偆側傕偺偩偭偨丅

丂栻昳傪偄傠偄傠偐偊偰丄偩傫偩傫寖偟偄曽朄偵堏偭偰偄偔偆偪偵丄儖儞僎偺傑傢傝偺埫埮偵丄偩傫偩傫岝偑偝偟偰偒偨丅丂偦偟偰僞乕儖偼丄傗偭偲偄偔偮偐偺惉暘偵暘傟巒傔偨丅

丂偼偠傔偵偲傟偨偺偼婗敪惈偺塼懱偱丄偮偓偵寉偄桘偺傛偆側塼懱偑偲傟偨丅

丂偦偟偰丄嵟屻偵巆偭偨偺偼丄恀偭崟側僺僢僠偩偭偨丅

4 僆儎僢丄僔儘僢僾偺傛偆側塼偑弌偰偒偨偧両 top

丂儖儞僎偼偲傟偨塼懱偵巁傪偄傟偨傝丄傾儖僇儕傪偄傟偨傝偟偰傒偨丅

丂寉偄桘偵愇奃擕傪擖傟偰傛偔傆偭偰擬傪壛偊傞偲丄摟柧側塼懱偑偲傟偨丅

丂偙偺偆傢偢傒偵墫巁傪偄傟傞偲丄傒傞傒傞塼偑戺偭偰丄偦偺拞偐傜僔儘僢僾偺傛偆側偡傫偩塼偑暘傟偰偒偨丅

丂儖儞僎偼巚傢偢懅傪偺傫偩丅妋偐偵怴偟偄巁偑偱偒偨偺偩丅怴偟偄巁偑儖儞僎偺庤偱敪尒偝傟偨偺偩丅

丂偙偆偟偰僞乕儖峌棯偺傂偲偮偺偲傝儈偐娮棊偟偨丅僞乕儖偼傕偲偼愇扽偐傜偲傟偨傕偺偩丅

丂儖儞僎偼偙偺怴偟偄巁傪丄愇扽偐傜偲傟偨巁偲偄偆堄枴偱丄愇扽巁偲柤偯偗偨丅

5 敀偄桘傕惵偄桘傕偲傟傞偧両 top

丂儖儞僎偼丄傠偆偦偔嶌傝偼偦偭偪偺偗偱丄僞乕儖偺尋媶偵杤摢偟偨丅

丂乽僞乕儖偐傜巁偑傂偲偮偲傟偨偺偩偐傜丄僞乕儖偺拞偵偼丄傑偩墫婎惈偺惉暘傕娷傑傟偰偄傞偐傕偟傟側偄丅乿

丂偙偆峫偊偰丄崱搙偼偙偺寉偄桘偵丄愇奃擕偺偐傢傝偵婬棸巁傪擖傟偰傆偭偰傒偨丅

丂偲傟偨傕偺偼丄傾乕儌儞僪偺擋偄偺偡傞敀偄桘偺傛偆側傕偺偩偭偨丅

丂敀偄桘偲偄偆堄枴偱丄儖儞僎偼偦傟偵儘僀僃乕儖偲偟偆柤傪偮偗偨丅

丂偮偓偵斵偼傑偊偺寉偄桘偵丄墫壔僇儖僔僂儉偺塼懱傪擖傟偰傒偨丅桘偑墿怓偔側偭偨丅

丂偟偽傜偔偦偺傑傑傎偆偭偰偍偔偲丄偦傟偼偄偮偺傑偵偐擹偄惵怓偵偐傢偭偰偄偨丅

丂儖儞僎偼偦傟傪尒偰傃偭偔傝偟偨丅

丂偙傫側偙偲偼傑偩偒偄偨偙偲偑側偄丅偙偺惵偄塼懱偼丄堦懱側傫側偺偩傠偆丅

丂偄傠偄傠偨傔偟偰傒傞偲丄偙傟偼傕偆傂偲偮偺怴偟偄暔幙偵偪偑偄側偄偙偲偑傢偐偭偨丅

丂柍怓偺桘偺傛偆側偙偺暔幙偼丄惵偄桘偲偄偆堄枴偱丄僉儏傾僲乕儖偲柤偯偗傜傟偨丅堦敧嶰巐擭偺偙偲偱偁傞丅

6 惵偄桘偙偦傾僯儕儞偩偭偨 top

丂儖儞僎偼偙偺壔崌暔傪丄怴敪尒偺暔幙偩偲怣偠偰偄偨丅

丂偩偑丄幚偼摨偠壔崌暔偑偦傟傛傝偢偭偲傑偊丄堦敧擇榋擭偵丄摨偠僪僀僣偺僂儞僼僃儖僪儖僼僃儞偲偄偆栻嵻巘偵傛偭偰丄尒偮偗傜傟偰偄偨丅

丂僂儞僼僃儖僪儖僼僃儞偼丄偙傟傪僐乕儖僞乕儖偐傜偲偭偨偺偱偼側偔丄揤慠偺傾僀傪暘夝偟偨偲偒丄嬼慠偵尒偮偗偨偺偩偭偨丅

丂柤慜偼僋儕僗僞儕儞偲偮偗傜傟偰偄偨丅偙傟偼丄偺偪偵乮堦敧巐堦擭乯傾僯儕儞偲柤偯偗傜傟偨丅

丂乽揤慠偺傾僀偺拞偵偁傞傾僯儕儞偑丄僞乕儖偐傜偲傟傞丅

丂偲偡傞偲丄僞乕儖偐傜乮偮傑傝愇扽偐傜乯愼椏偑偱偒傞偺偱偼側偄偐丠乿

7 儖儞僎偺柌偼偙傢傟偨 top

丂儖儞僎偺怱偵偼丄偩傟偵傕寵偑傜傟偰偄偨崟偄僞乕儖偐傜丄旤偟偄恖岺偺愼椏傪嶌傠偆丄偲偄偆柌偑奼偑偭偰偄偭偨丅

丂偟偐偟丄斵偺峫偊偼夛幮偺忋栶偵庴擖傟傜傟側偐偭偨丅

丂斵偺柌偼偨偪傑偪偮傇偝傟丄儖儞僎偼偟偐偨側偔傑偨傠偆偦偔嶌傝偺尋媶偵栠偭偨丅

丂斵偼帺暘偺幚尡偺寢壥傪乽僞乕儖偐傜偊傜傟偨擇丄嶰偺暔幙偵偮偄偰乿偲偄偆榑暥偵偟偰丄曽乆偵偍偔偭偨丅

丂偟偐偟偙偺榑暥偼丄妛幰偨偪偵偼怳傝岦偐傟傕偟側偐偭偨丅

丂偲偙傠偑儖儞僎偺偡偽傜偟偄嵥擻偲尋媶傪擣傔偨偺偼丄庒偄儂僼儅儞偩偭偨丅

8 儖儞僎偺巇帠傪偮偄偱 top

丂僪僀僣偺僊乕僙儞戝妛偵偒偨庒偄儂僼儅儞偼丄姶寖偵杍傪傕傗偟偰偄偨丅

丂乽偲偆偲偆愭惗偺偍嫋偟偑弌偨偧丅偒傚偆偐傜杔偼偙偺尋媶幒偺堦堳偩丅

丂杔偼儖儞僎偑丄僞乕儖偐傜偲偭偨怴暔幙傪挷傋偰傒偨偄丄偲愭惗偵偄偭偨傫偩丅乿

丂儂僼儅儞偼壔妛傪巙朷偟偰戝妛偵偼偄偭偨偺偱偼側偐偭偨丅朄棩傪妛傫偱偄偨儂僼儅儞偑丄恊桭偵偝偦傢傟偰丄壔妛偺島媊偵弌惾偡傞偆偪丄偡偭偐傝壔妛偺恄旈偺偲傝偙偵側傝丄朄棩傪偡偰偰壔妛傪妛傇寛怱傪偟偨偺偩偭偨丅

丂偦偟偰丄偄傑丄偙偺尋媶幒偺堦堳偵側傟偨偺偩丅

丂偟偐傕儂僼儅儞偺愭惗偼丄堦棳偺壔妛幰儕乕僩價僢僸側偺偩丅

9 偙傟偼傾僯儕儞偱偼側偄偐 top

丂偡偭偐傝朰傟傜傟偰偄偨儖儞僎偺榑暥偵丄斵偑怱傪傂偐傟偨偺偼丄儕乕價僢僸偺掜巕偺僛儖偑丄僄乕儔乕偵偁傞帺暘偺岺応偐傜丄僞乕儖傪堦時丄尋媶幒偵撏偗偰偒偨偲偒偩偭偨丅丂儕乕價僢僸嫵庼偼僞乕儖偑嶻嬈忋戝愗側暔幙偵偐偊傜傟傞偐偳偆偐丄儂僼儅儞偵挷傋偰傒傞傛偆偵丄偲偄偄偮偗偨丅

|

傾僯儕儞偺崌惉偵惉岟偟偨

儂僼儅儞乮1818乣1892)偼

傑偨僪僀僣壔妛嫤夛傪憂棫偟偨丅

|

丂彫桇傝偟偰儂僼儅儞偼偝偭偦偔幚尡偵偲傝偐偐偭偨丅

丂偟偐偟丄傎傫偺堦時偺僞乕儖偼丄偨偪傑偪掙傪偮偄偰偟傑偭偨丅

丂寢嬊丄儂僼儅儞偼僛儖偺岺応傊偱偐偗偰丄偦偙偱幚尡傪偮偯偗傞偙偲偵側偭偨丅

丂偙偙側傜僞乕儖偑偄偔傜偱傕庤偵擖傞丅偦傟偵怴幃偺婍嬶傕偦傠偭偰偄偨丅

丂偨偪傑偪偺偆偪偵丄儖儞僎偑僞乕儖偐傜庢傝弌偟偨僉儏傾僲乕儖乮傾僯儕儞乯傗丄儘僀僐乕儖偲柤晅偗偨傕偺偑丄捹偵偄偭傁偄偲傟偨丅

丂僊乕僙儞偺幚尡幒偵偐偊偭偨儂僼儅儞偼丄傢偒傔傕傆傜偢偵帋尡娗偲偲傝慻傫偩丅

丂壗擔偐偨偭偰僉儏傾僲乕儖偺惉暘傪暘愅偟偨寢壥傪尒偰丄儂僼儅儞偼偡偭偐傝峫偊偙傫偱偟傑偭偨丅

丂乽偍傗丠丂偙偺暘愅偺寢壥偼丄傑偊偵傕尒偨偙偲偑偁傞偧丅

丂偙傟偼偨偟偐揤慠偺傾僀偐傜偲傟傞傾僯儕儞偲丄摨偠傕偺偠傖偐偄偐丠

丂偙傟偼偍傕偟傠偄偙偲偵側偭偨丅乿

丂儂僼儅儞偵偼丄偐偮偰儖儞僎偑偄偩偄偨傛偆側柌丄傾僯儕儞偐傜愼椏傪嶌傞柌偑傢偄偰偒偨丅

丂偦傟偵丄儂僼儅儞偺幚尡幒偵偼丄儖儞僎偑偱偁偭偨傛偆側丄忋栶偐傜偺柦椷傒偨偄側寵側偙偲偼側偐偭偨丅

丂偳偙傑偱傕尋媶傪偡偡傔偰偄偙偆丄偲偄偆帺桼側婥暘偑偁偭偨丅儂僼儅儞偺柌偼丄傑偡傑偡傆偔傜傫偱偄偭偨丅 |

儂僼儅儞偼屻偵僀僊儕僗偵彽偐傟丄儘儞僪儞偺

墹棫壔妛戝妛傪偮偔傝丄僞乕儖偺尋媶傪懕偗偨丅

|

10 僞乕儖偐傜儀儞僛儞傕偲傟傞 top

丂偦偺屻丄儂僼儅儞偼儃儞戝妛偺島巘偵傑偹偐傟偨丅

丂儃儞偱傕斵偼偡偽傜偟偄敪尒傪偟偨丅僞乕儖偺拞偵儀儞僛儞偑偁傞偙偲傪尒偮偗偨偺偩丅

丂摟柧側丄傕偊傗偡偄丄偪傚偆偳傾儖僐乕儖偺傛偆側塼懱乗乗偙傟偑儀儞僛儞側偺偩偑丄幚偼丄偡偱偵廫擭埲忋傕傑偊偵乮堦敧擇屲擭乯丄揹婥妛幰偱桳柤側僀僊儕僗偺僼傽儔僨乕偑丄嫑桘僈僗偐傜尒偮偗偰偄偨傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺嫑桘僈僗偼丄偪傚偆偳偄傑偺僾儘僷儞僈僗偺傛偆偵丄揝摏乮儃儞儀乯偵偄傟傜傟偰丄抧壓幒偵偡偊偮偗傜傟丄偦偺僈僗偱柧傝傪偲傕偟偰偄偨偺偩丅

丂愇扽僈僗偺僈僗摂偼丄傑偩傑偩晛捠偺壠掚偵偼側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂偦傟偐傜偟偽傜偔偟偰丄儀儞僛儞偼丄暿偺暔幙偐傜傕尒偮偐偭偨丅

丂愄偐傜崄椏偵巊偭偰偄偨撿梞嶻偺埨懅崄偺巁偺拞偐傜丄儀儖儕儞戝妛偺儈僢僠僃儖儕僢僸偑尒偮偗偨丅

丂挿偄偙偲尒岦偒傕偝傟側偐偭偨儀儞僛儞偑丄傗偭偲壔妛幰偺拲栚傪偆偗傞傛偆偵側偭偨丅丂埨懅崄偺偙偲傪儀儞僝僀儞偲偄偆偺偱丄儀儞僛儞偲偐丄儁僜僝乕儖偲偐偄偆柤偑偮偗傜傟偨偺偱偁傞丅 |

儀儞僛儞偺敪尒側偳偺傎偐丄

揹帴婥妛偵嬈愌傪偁偘偨

僼傽儔僨乕(1791乣1867)

|

丂偟偐偟丄儀儞僛儞偑偄傑丄儂僼儅儞偺庤偵傛偮偰丄偁傝偁傑傞尨椏僞乕儖偐傜尒偮偗弌偝傟偨偙偲偼丄恖乆偵丄偙傟傑偱偵側偄偍偳傠偒傪偁偨偊偨丅丂

乽儀儞僛儞偼丄偙傟偱丄偄偔傜偱傕庤偵偄傟傞偙偲偑偱偒傞偧丅乿

丂偦偺偲偒丄儂僼儅儞偺摢偵偼丄偦傟傑偱丄僶儔僶儔偵偁偭偨偄偔偮偐偺帠暱偑丄傂偲偮偺偔偝傝偵側偭偰偮側偑偭偨丅

丂乽摨偠僞乕儖偺拞偵丄儀儞僛儞傕偁傟偽傾僯儕儞傕偼偄偭偰偄傞丅

丂偲偡傞側傜丄儀儞僛儞偐傜傾僯儕儞傪嶌傞偙偲偑偱偒傞偺偱傁側偄偐丠乿

丂儂僼儅儞偼丄偁傝偁傑傞僞乕儖偺拞偐傜丄儀儞僛儞傪偨偔偝傫庢傝弌偟丄偦傟傪傾僯儕儞偵偐偊丄偦傟傪愼椏偵偟偰偄偗傞偲偄偆尒捠偟傪偮偗偨偺偩丅 |

墡偑怟旜偲庤傪偮側偄偱偄傞乗乗儀儞僛儞偺巇慻傪偁傜傢偟偨枱夋

|

11 僞乕儖仺儀儞僛儞仺傾僯儕儞仺愼椏 top

丂榑暥傪挷傋偰偄傞偆偪偵丄擇丄嶰擭偨偪丄傗偼傝儕乕價僢僸嫵庼偺掜巕偰儘僔傾偺僕僯儞偲偄偆壔妛幰偑丄儀儞僛儞偐傜傾僯儕儞傪偲傞曽朄傪丄偡偱偵峫埬偟偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅

丂傑偢丄儀儞僛儞偵崿巁乮擹棸巁偲徤巁乯傪壛偊傞偲丄僯僩儘儀儞僛儞偑偱偒傞丅

丂偙傟偼墿怓傒偑偐偭偨塼懱偱丄旕忢偵偁傑偄枴偲丄撈摿偺崄傝傪傕偭偰偄傞丅

丂僕僯儞偼偙傟偵棸壔悈慺傪壛偊偰丄傾僯儕儞傪嶌偭偰偄傞乗乗偟偐偟丄傢偢偐偟偐傾僯儕儞偑偱偒側偄丅

丂乽壗偲偐偟偰廩暘側検傪嶌傞曽朄偼側偄傕偺偐丅乿

丂儂僼儅儞偼峫偊偮偯偗偨丅

丂偁傞擔偺偙偲丄儂僼儅儞偺偲偙傠傊媞偑偨偢傟偰偒偨丅

丂傾僯儕儞偺幚尡偺榖傪偟偰偄傞偆偪偵丄撍慠儂僼儅儞偼偆傑偄曽朄傪巚偄偮偄偨丅

丂偍媞傪慜偵偟偰丄儂僼儅儞偼偡偖偵幚尡偵偲傝偐偐偭偨丅

丂敪惗婡偺悈慺乮尨巕偺宍偺悈慺丄暘巕偺悈慺偺壗愮攞偲偄偆嫮偄椡偱嶌梡偡傞乯傪巊偭偰丄僯僩儘儀儞僛儞傪傾僯儕儞偵偐偊傞偙偲偵婥偑偮偄偨偺偩丅

丂偙偆偟偰傾僯儕儞偼丄愇扽偺僞乕儖偐傜埨偔偨偔偝傫偵偮偔傟傞傛偆偵側偭偨丅

丂偙偺偙偲偑丄崌惉愼椏岺嬈偺栭柧偗傪偮偘傞忇偺壒偲側偭偨偺偱偁傞丅

|

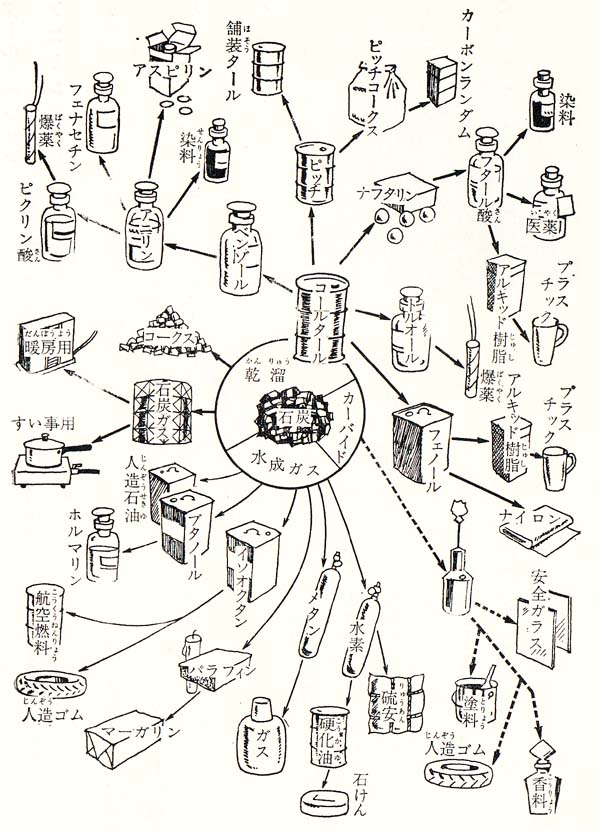

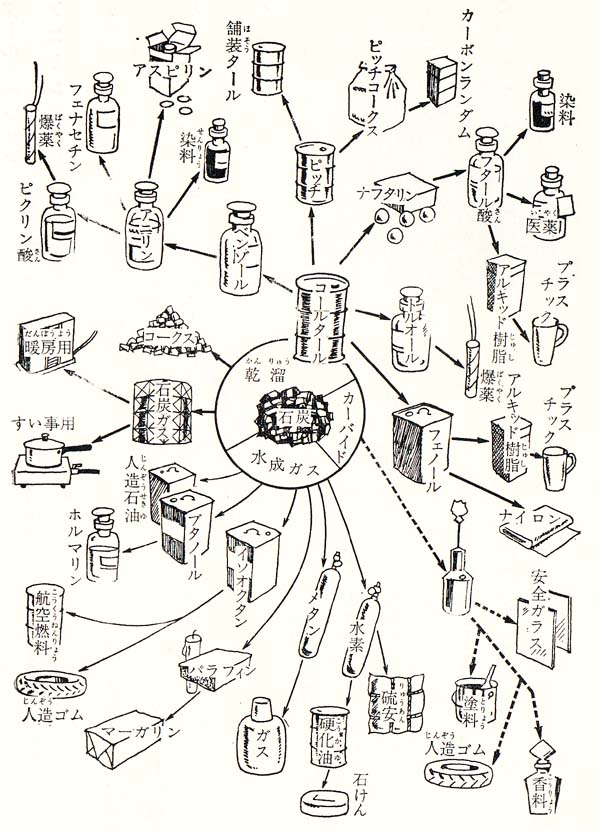

愇扽偐傜偱偒傞傕偺

|

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |