|

****************************************

Index 空気とガス 化学肥料と農薬 タール 合成染料と火薬 紙と合成繊維

Ⅳ 合成染料と火薬

九章 染料の合成に活躍した人々 《合成染料》 top

見通しをあたえたケクレ、アイとアカネの合成

1 はじめに

ガス灯の明るい光が世界中の大都会をてらしていた時、その裏側では、困り物のタールと化学者の必死の闘いが、くりひろげられていた。

化学者はついに勝利をおさめ、タールからベンゼンを、そしてアニリンを取り出し、そこから染料を合成する希望をもつことができるようになった。

草の汁、花の色としてしか知らなかった染料を、初めて人間が自分の手でつくれる望みがでてきた。

しかし、そういう望みと、そういう染料を工場で大量につくれるようにすることとは、まるでちがう。

化学者が実験室で作ったものを、今度は技術者がなみなみならぬ苦心をして、大量生産するのだ。

これからお話することで、まずこのことに注意してほしい。

そういう目で、パーキンとか、下村孝太郎の苦心を読んでほしい。

次に、タールの成分に、やたらに薬品をまぜ、運のいい人が染料を合成できる、というめくらめっぽうの時代はすぎたということだ。

化学者は、タールの成分の仕組が、どんな原子がどんな具合につながっているかをまずしらべ、一方合成しようと思う天然の染料の仕組をしらべ、両方をくらべて、こうやればできる、という見通しをもって、染料を合成するようになったのだ。

こういう化学の理論を作ったドイツのケクレ、その理論にもとづいて実際に、アイやアカネを合成したグレーベや、リーベルマンや、バイヤーのやりかたに、注意してほしい。

2 エッ? 女王がおいでになった? top

一八四五年、ボンの町はベートーベン誕生七十五年記念祭で、にぎわっていた。 各国の貴賓が、この催しに列席するために、ボンをおとずれていた。

学生たちの歌声をとおくにききながら、下宿の自分の実験室で、煙草をくゆらしていたホフマンは、戸口をたたく音にハッと気がついた。

戸をあけると男女二人の人が外にたっていた。

「お仕事中、申し訳ありません。すこしの間この部屋を見せていただけないでしょうか。

実は私は学生時代に、この部屋をかりていたことがあります。

今日ボンの町を訪問できたので、妻にこのなつかしい部屋を見せたいのです。」 上品な紳士の言葉に答えるまもなく、婦人が口をひらいた。

「私はイギリスのビクトリア女王、こちらは夫のアルベルト公子です。」 |

ボンのホフマンの実験室を訪ねる英ビクトリア女王とアルベルト公子

公子は学生時代、この部屋で住んでいた。

|

二十七歳のホフマンはびっくりしてしまった。

どう挨拶していいかわからないで、口ごもっている彼を、二人は気軽な態度で制しながら、部屋にはいった。

めずらしそうに実験の道具を見まわす二人とホフマンの間には、じきに活発な質問と応答がかわされたした。

イギリスにはそれまで、化学を大勢の学生に教えるような実験室もなく、教師もいなかった。

やっと三年前、リービッヒ教授かイギリスにわたって、こういう化学教育の大切なことが、人々の口にのぼるようになり、新しく王立化学大学がつくられることになった。

ホフマンはこの大学にゆくように選ばれたのだった。

3 この沈澱は? top

ロンドンにあるホフマンの実験室には、だんだん学生がふえてきた。

ウィリアム・ヘンリー・パーキンのそばかすでいっぱいの顔も、その中にあった。

十七歳の若いパーキンは、さしづめこの研究室のすえっ子というところだった。

だがこのわか者は誰にもまして熱心だった。研究室で仕事をするばかりてなく、自分の家にも実験室を作り、夜も昼もすきな実験にうちこんでいた。

ホフマンはその頃、マラリヤの特効薬のキューネを合成することができるはずだと考えていた。

その実験をすすめられでいたパーキンは、自分の実験室で、一人で実験をくりかえしていた。

いくつかの薬品の組み合わせを試しているうちに、硫酸アニリンと重クロム酸カリをまぜると、黒い沈澱ができることに気、かついた。

好奇心をわかせたパーキンは、この沈澱を調べてみることにした。

「よし、アルコールでとかしてみょう。」

パーキンは、アルコールにこの沈殿をいれて熱してみた。

なんときれいな赤紫色ができるではないか。 |

パーキン(1828~1907)は17歳で

最初の合成染料をつくった。

|

試しに白い絹をこの液につけてみると、布は紫色にそまり、水で洗っても日光にさらしても色はおちない様子だった。

「しめたぞ。染料に使えるんじやないだろうか。」

まえにも赤色染料のことを研究したことのあるパーキンは、すぐそう考えついたのだった。

4 工場をつくろう! top

彼は何回も実験をくりかえした。絹や木綿の布きれが手あたりしだい染色の犠牲になった。

その布きれを彼はフラー商会という会社におくってみた。

おりかえしとどいた返事をみて、彼はますます自信をかためた。

その手紙には、

「もしあなたの発見した染料が安くつくれるのなら、これはすばらしい発見になるでしょう。 こうしう染料は長いこと待ち望まれていたのです。」とあった。

この返事で勇気百倍したパーキンは、すぐに染料の工場を建てる決心をかためた。

建築家をしてしたパーキンの父は、この相談をうけるとすぐに賛成して、ほとんど全財産を投げ出して、工場をたててくれた。

しかし、パーキンからこの報告をきいたホフマンは、がっかりしたようだった。

研究室にとじこもって、学問の道をひたすらに探究するホフマンから見ると、パーキンの考えはあぶない賭けのように見えたのだ。 それも当然だった。 |

パーキンの染料工場(1807)

|

なにしろ、当時は化学工業が発達していなかったので、実験室でできた染料を、工場で安く作るなどということは、全く新しいむずかしい仕事だった。

一八五七年六月、パーキンと父と兄は協力して、イギリスのグリンフォード・グリーンに、世界最初の合成染料工場をたてた。

5 障害あいつぐ top

広い植民地を支配して、その地方でとれるものを売っていた裕福なイギリスは、たくさんとれる天然のアイで満足していて、新しい染料について、何も知ろうとはしなかった。

ここにもパーキンがうちやぶらなければならない壁があった。

パーキンが新工場でまずぶつかっだのは、原料のベンゼンを手にいれるむずかしさだった。

ベンゼンはタールからとれるようになってはいたものの、まだほんのすこししか、作られていなかった。

まずベンゼンをたくさん手にいれなければならない。

方々さがして手にはいったものは、まざりもののあるベンゼンであった。

それは工場できれいに作りなおさればならなかった。

次にヘッセンからニトロベンゼンを作る方法が杓ずかしい。

実験室では硝酸を使っていいが、工場で一度にたくさん作るときには、この方法は危なくて使えなかった。

パーキンい硝酸ソーダと硫酸をまぜた液体を考えだした。ま仁実験室では容器はみんなガラスを使ってへた。

しかし、工場でたくさんの危険な薬品を使うのに、われやすいガラスの容器を使うわけにいいかない。

ここでもパーキンは、新しい“鋳物”の容器を考え出した。

こういういくつかの新しい方法が完成するまでには、爆発事故のようなあぶないめに、何回もあったが、勇気のあるパーキンは、とうとうこれをやりとげた。

6 まずフランスで売り出す top

工場で作られた新しい人工染料は、はじめはイギリスでは見向きもされなかった。

そこでパーキンは、この染料をフランスにもちこんで、フランス人の間に新しい流行色「モーブ」――紅紫色――をはやらせた。

この流行はドンドン拡がって、パーキンの染料は、「モーベイン」としう名で大変有名になった。

このありさまを見て、たちまちパーキンをまねする者が出てきた。彼らはタールからとれる成分に、手当たりしだいに酸やアルカリを流しこみ、染料を作ろうとした。

運のいい者は、新しい染料を発明することができた。

しかし、このありさまを見たホフマンは考えた。

「いまはタールの成分に、でからめに薬品をいれてみて、偶然に染料ができるだけだ。

しかし、ただ偶然をまつだけでは学問は進歩はない。

タールの成分がどういう種類の原子からでき原子がどんなふうにどれだけ結び付いているかをまず知り、次に作ろうと思う天然染料の成分の原子のようすを知って、両方をくらべて、どうすればよいか考えねばならない。

そうしてこそ、偶然にたよらずに、思うとおりの染料を作り出せるのだ。」

このホフマンの望みをかなえたのが、フリードリッヒーケクレだった。

7 分子の世界の建築家 top

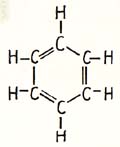

広いひたいづけるどい目、やせぎすの背の高いケクレは、ホフマンと同じく、リービッヒの弟子だった。

ケクレは、ハイデルベルク大学の化学の講師であった。 元々建築家希望だったが、やはりリービッヒの化学の講義に、ひきよせられたのである。

煉瓦づくりの建物が、ひとつひとつの煉瓦のつみかさねでできているように、物質は分子というひとつひとつの煉瓦で作られている。

煉瓦のつみかさねで、煉瓦づくりの建物ができるように、材木のつみかさねでは木造の建物ができる。

物質という建物のことを知るには、とりあえず分子がどんなものか、つまりひとつひとつの煉瓦、あるいは材木のことを知ればよいことになる。

また、その頃分子は、いくつかの原子の集りであることもわかっていた。

材木と煉瓦とがちがうように、分子にもいろいろのものがあるが、そのちがいは、分子のなかの原子の種類、数、原子どうしのつながりかたのちがいによることも、ほぼわかっていた。 |

|

ケクレは、本当の家を作る建築家になることはやめたけれども、いろいろな分子がどんな種類の原子何個で、どうつながっているかを調べる、分子の世界の建築家になった。

8 炭素原子のくさり top

ケクレは、特に有機物(石炭・石油・動植物)の分子が、どんな組立になっているかをしらべた。

どんな有機物でも燃やすと、最後には炭がのこる。

だから、有機物の分子は、どれも炭素原子をふくんでいるということがわかる。

「さて、どんな分子から始めるとするか」-もちろん、一番簡単な分子から、始めるのがよい。

簡単なものから、複雑なものへすすんでいくというのが、科学の研究にとって、いつも大事なことだ。

有機物の分子のうちで、一番簡単な分子とは何だろう。

それは、おもに石油と石炭(タール)系統の分子だ。

それは動植物の系統の分子とちがって、炭素原子と水素原子とからだけで作られている。

動植物系統の分子は、それにさらに酸素原子、窒素原子、イオウ原子、リン原子など複雑である。

特に、石炭タール系統の分子より、石油系統の分子のほうがもっと簡単だ。

炭素原子、水素原子の数がすくないのだ。「石油系統の分子からはじめよう」――

一番簡単なのは、メタンガスだ。これは炭素原子一個、水素原子四個だけ。

次に同じ石油系統では、エタンガス。

これは炭素原子二個、水素原子六個。台所で使うプロパンガスは炭素原子三個、水素原子八個。……

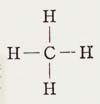

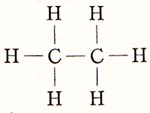

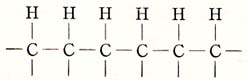

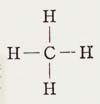

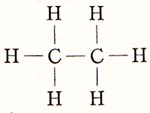

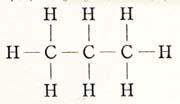

いちいち面倒だから、炭素原子をC、水素原子をHという記号にしよう。すると、 |

ケクレ(1829~1896)は

ベンゼンの構造式が6個の

炭素原子がたがいに結合して

輪をつくっていることを発見した。

|

メタンガスの分子

エタンガスの分子

プロパンガスの分子 |

CH4

C2H6

C3H8 |

(ここで小さい数字はそれぞれの原子の数をあらわす) |

もちろん、分子のなかの原子のようすなんか、目には見えない。

しかし、ケクレは、まるで目に見えるようにそれを考えていく。

「炭素原子(C)と水素原子(H)とは、どんなふうにつながっているのだろう?」

「もし、原子にも千かあると考えたらどうだろう。

水素原子は一番簡単な原子だから、これが一本の手をもっていると考えたらどうだろう。」

原子に手がある! このおかしな考えは、原子には互いに結び付く力がある、と考えればたいしておかしくない。

そのことはケクレよりまえの化学者がすでにやっていた。

彼らは原子の手のことを原子価といっていた。

「すると、メタンガスの分子の戸では、炭素原子は四本の手をもつことになるぞ。」

| これを、 |

|

と表わし、一方水素原子は |

|

と表わす。 |

四個の水素原子は、それそれ一個の炭素原子の四本の手とむすびあう。「これはうまい!」

| すると、メタンガスの分子は、 |

|

となる。 |

エタンガスの分子は、どうなるか。これは炭素原子二個、水素原子六個だ。

手の数はそれぞれ八本と六本だ。八本と六本とが、過不足なく結び付くことができるだろうか?

「二本の手があまるのじゃないか?」――ケクレは考える。

「あまった二本の手はどうなっているのか?」――いろいろやってみる。こうなるよりほかない。

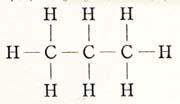

| エタンガスの分子 |

|

|

「あまった二本は、炭素原子どうしのつな、がりに使われているのだ」-こうして、ケクレは、炭素原子どうしはたいていの場合、となりあわせに、鎖のようにつながるのではないか、と考えた。

プロパンガスの分子C3H8は、三個の炭素を鎖にするとうまい具合だ。

| プロパンガスの分子 |

|

|

ケクレは、こうして、有機物の分子の中の炭素原子は、ちょうど魚の背骨のように、おたがいに鎖のようにつながることを発見した(一八五八年)。

9 炭素原子の輪 top

ケクレはこの発見にいきおいをえて、今度は石炭タール系の分子の仕組を調べていった。

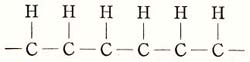

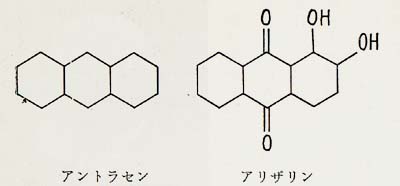

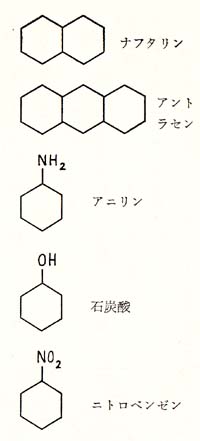

タールの成分には、ベンゼン、石炭酸、ニトロベンゼン、アニリンなどのほかに、ナフタリンとかアントラセンとかが見つかっていた。

これらの分子はどうなっているだろうか?

一番簡単なものは何か? ベンゼンだ。これは炭素原子と水素原子だけでできており、それぞれ六個ずつである。

記号でいえば、C6H6である。

ケクレの発見によると、炭素原子はとなりあわせに鎖のようにつながる。

「ずいぶん炭素原子の手があまっている。あまった手を、ひとつおきにつなげたら?」

「うん、それでも両側にあまってしまうぞ。」

長い苦しい研究がつづいた。その苦労のおかげだったのであろうか、ある夜、ケクレは頭の疲れを休めるため、ストーブのそばに椅子をひきよせて、ぼんやり天井をながめていた。

そして赤々と燃えるストーブのせいで、いつかウトウトと夢路をたどっていた。

突然、ケクレの目の前に、もやもやした原子のかたまりが現れた。

見るまにそれは長い列につながって、蛇のようにうねりはじめ、つぎは、一ぴきの蛇が自分の尻尾をくわえて、クルクルまわる姿にかわった。

ここでケクレはハッとして目がさめた。

「そうだ、これだ。六つの原子は輪を作っているのだ。こう考えれば説明がつく。」

こうしてこの夜、ケクレは夜どおし机にむかって、この新しい理論――ベンゼンが、輪のようにつながった炭素でできているという理論――をまとめあげた。

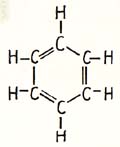

| つまりベンゼンの分子は |

|

化学者はこれをベンゼンの「亀の甲」形といっている。

略して、ベンゼン |

|

と書くこともある。

ベンゼンの分子の組み立てがわかったことは、ほかの有機物の分子、特に石炭タール系統の分子の組立をしる見通しを、あたえるものであった。

そればかりでなく、そのことは、染料を見通しをもって合成する望みを、あたえるものであった。

「ケクレは、一度も染料を手にしたことはないが、彼のベンゼンの仕組の発見は、染料を作る化学にとって、実に大きな力だ」

ホフマンは、あとでケクレの仕事を、こう褒めたたえた。

10 原子集団 top

タールのほかの成分、アントラセンやナフタリン、それにアユリソや石炭酸などの分子の仕組も、ベンゼンの仕組からわかってきた。

どれも、ベンゼンの亀の甲をもとにして、それがいくつか重なったものか、それに別の原子の集団(NH2とかOHとか

NO2―Nは窒素原子、Oは酸素原子)がくっついたものということがわかる。

だから、ベンゼンやナフタリン、アントラセンなどをもとにして、どんなしかたで、別の原子の集団をくっつけるか、それを知ることだけが、合成の仕事になるわけだ。

たとえば、NO2を亀の甲につけるには、ベンゼンに混酸(こい硫酸と硝酸)を加えればよいし、NH2をくっつけてアニリンを作るには、まずNO2をつけておいて、それをホフマンがやったように、発生機の水素を加えればよいなど。

どうやれば、どんな原子集団がくっつくか、化学者の手によってドンドンわかってきた。 |

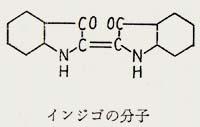

|

11 活気のある研究室 top

一八六〇年、ホフマンは、ドイツにかえってベルリン大学の教授になった。

普仏戦争(プロシア=ドイツとフランスの間で戦われた戦争)で勝利をおさめ、新興ドイツ帝国の意気にもえる故国では、資本家が、新しい産業を育てることに懸命だった。

そこで若い学者は、有機化学ことにタール染料化学に、情熱を燃やしてとりくんでいた。

ホフマンが帰国する五年前、ベルリンのグロスター街にある実業学校に、有機化学の教授として、ケクレの弟子、まだ二十五歳のアドルフ・フォン・バイヤーが任命された。

この学校にはせまい、こじんまりした研究室があるだけだったが、次々とすぐれた青年化学者が集ってきた。

そのなかでもカール・グレーベとカール・リーペルマンの二人は、ひときわ目立った存在だった。 |

インジゴの分子を見て考えこむバイヤー、グレーベ、リーベルマン

|

12 まずアカネの分子の仕組を調べる top

二十四歳のグレーベ白目標は、天然色素のアカネを、タールから合成することだった。

彼は有名なヘキスト染料会社で、染料作りの仕事をした、腕ききの技師だった。

アカネはおもに南フランスで栽培されていて、世界中では一年にも十万キロも使われていた。

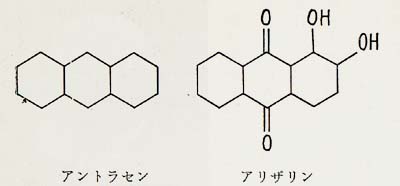

グレーベの仕事はまずアカネの色素アリザリンの構造(アリザリン分子の中の原子のつながりかた)を、調べることであった。

幸運なことに、四年間の実験で、アリザリンの構造はわかってしまった。 |

|

クレーブがこれを発表すると、世界中の化学者は手をうってよろこんだ。

構造がわかりさえすれば、合成の方法は見つけやすいのだ。

なぜかというと、アリザリンの分子は右図のように、アントラセンの分子に似ている。

アントラセンに、いろいろな原子集団や原子をくっつけさえすればよい。

OHをくっつけるにはどうするか、O原子をくっつけるにはどうするか、それはもう化学者にはわかっていたことだからである。

(O原子をつけるには、重クロム酸塩と硫酸で八〇~九〇度に熱すればよい。OHをつけるには濃硫酸を加え、アルカリで還元すればよい。)

ケクレの理論は、こうして、染料合成の見通しをあたえてくれるのだった。

アリザリン合成熱が、たちまち拡がっていった。イギリスのパーキンもその一人だった。

グレーベも遅れてはいられない。リーベルマンの助けをかりてすぐに合成の実験にとりかかった。

ところが簡単に見えたこの仕事は、なかなかはかどらず、九ヵ月たってもおもわしい結果は出なかった。

やっと一年たってアリザリンが合成できたときは、世間は大騒ぎだった。

天然染料と同じものが、人工的に作られた驚きとよろこびは、新聞をとおして拡がっていった。

グレーベとほとんど同時にパーキンも合成法をみつけた。

13 今度はインジゴだ top

さて、アリザリンを合成したあとの大きな課題は、アイの合成だった。

アイは「染料の帝王」とよばれて、昔からその美しさと丈夫さをほこってきた。

十八世紀に、アイの原産地のインドを植民地にしていたイギリスが、一手にこれをあきない、莫大な利益をえていた。

ドイツも毎年たくさんのアイを輸入していた。

そこでインジゴの合成は、化学者みんなの夢だった。

ケクレの考え方でいくと、まずこのアイの主成分をしらべ、その分子の仕組を考え、これをたとえばタールの成分のうち、似た分子の仕組をもったものを原料こして、それにいろいろな原子集団をくっつげていけばよいことになる。

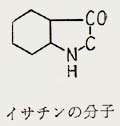

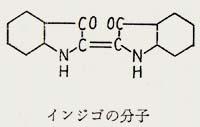

アイの主成分はインジゴといい、その分子は下の図のように複雑なものだ。このことはすでにわかっていた。

ただこまったことに、これとにた分子の仕組をもったものが、タールの成分には、見あたらないということだ。

インジゴ=アイの合成は、アリザリン=アカネの合成とはちがったむずかしさがあった。 バイヤーはこれに三十年間を使っている。

「インジゴ分子を、何からつくればよいだろうか?」

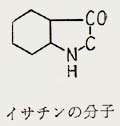

バイヤーは、アイからこれまで取り出されたいろいろな物質に目をつける。

アニリンがそこからでてきたことはまえにものべた。ある人は、そこから、アニリンの親類のような物質アントラニール酸を、取り出した。またある人は、インジゴに硝酸を加えて、イサチンを取り出している。ホフマンは、このイサチンからアニリンをえている。

「それでは、イサチンをもとにしたらどうだろう?」 |

ドイツの化学者アドルフ・

バイヤー(1835~1917)は

インジゴの合成に成功した。

|

|

|

|

上の図のイサチンと、インジゴの分子とをくらべると、イサチンはインジゴの分子を左右半分にしたような形をしている。

「しかし、イサチンを何から作ったらいいのか?」

ここがバイヤーの思案のしどころだった。

結局、古くから使われていた肉桂酸からインドールという物質を作り、そこからイサチンを作り、逆にインジゴ合成にこぎつけたのは、一八八〇年のことだった。

しかし、肉桂酸というものは、原料としてはかぎられている。

これでは安くインジゴができない。

そこで、十年後、技術者ホイマンが、アニリンからインドール(オキシインドール)を作り、インジゴ合成に成功した。

その七年後の一八九七年には、ナフタリンからアントラニール酸を作り、そこからインドールを作って、インジゴを作る方法をみつけて、初めて、タールの成分からインジゴを合成する、安価な方法が完成した。

このために、ドイツの染料会社は、(たとえば、バディシュ・アニリン・ソーダ会社)は大もうけをし、そのために、次の技術を作り出すことができたのである。

一八九五年にインドアイの輸入は、一八七〇〇〇トンだったものが、インジゴの合成によって、三十五年はわずか一一〇〇〇トンにへった。

アカネとアイの合成はこうしてケクレがたてた理論にみちびかれて行われた。

14 何としても日本人の手で作ろう top

インジゴの工業的合成が成功した明治三十年(一八九七年)、日本でも初めてタール工業をおこそうという人が現れた。

この人は、日本やアメリカで学んだ下村孝太郎という化学者だった。

石炭からコークスを作る釜戸には、一緒にでるガスやタールをそのまま燃やしてしまう形と、燃やさずにタールやガスを取り出す形がある。

当時の日本のコークス釜は、前の形ばかりだった。

そこで下村は原料のタールを作るために、あとのほうのコークス炉を作ることからはじめた。 その頃日本人で、この副産物(ガス・タール)のとれる炉のことを知っている人は、誰もいかった。

アメリカにわたってきいてみても、それを知っている人はほんのすこしだったので、下村はヨーロッパまででかけて、調べてまわった。

日本にかえった下村は、大阪舍密(せいみつ)工業会社をたて、副産物回収式の炉を十六基作ることにした。 会社では重役会がひらかれた。

日本人だけの手で、このむずかしい工事をすることをあやぶみ、外国の技師を雇う相談をしたのだった。 |

タールをとりだす装置とタールからいろいろな染料をつくった下村孝太郎

|

しかし下村は断固としてこれをこばんだ。

「私は、はじめから外国人の手をかりなしで、この仕事をやりとげたいと思っていました。

私は学問というものを、こういうときにこそ役だてねばならぬと考えています。

役にたたぬ学問をするくらいなら、死んだほうがよいと思います。

どうか高い給料をはらって、外人技師を雇うことをやめていただきたい。

私の望みがかなえられれば、辞めさせてください。」

外人技師をよぶことはやめになった。夜もねない日がつづいた。

いよいよ炉に火をいれるときになって、下村は二人の助手をよんだ。

失敗して爆死するかもしれないからだ。

「運転開始にはどうしても二人いなくてはならない。一人はコックをひらき、一人は点火するのだ。

しかし危険な仕事だ。どうだ、やってもらえるだろうか。」

一人の助手は答えなかった。

角田という助手は、「私の命は先生にささげます。やりましょう!」といった。

下村と、この助手が運転することになった。

開始! 角田がコックをひらいた。下村が点火した。一基の炉が動きはじめた。つづいてまた一基……。

ついに十六基全部が動き始めた。日本最初の副産物回収炉は、動きはじめたのだ。明治三十一年のことである。

15 失明をのりこえて top

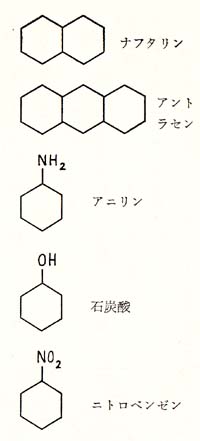

ドイツの染料化学が、はなやかに花ひらいたころ、有機化学を学んだ下村の心の中には、日本の染料工業を作り上げる夢がひそんでいた。

大正三年、第一次世界大戦が始ると、ドイツからの染料の輸入がとだえ、日本で染料を作りださなければならなくなった。

下村は自宅の研究室で染料の研究をはじめたが、爆発をおこして目をいためてしまった。

自分で実験できなくなった下村は、友人の三好久太郎に、実験のノートをわたし、ナフタリン(ベンゼン核が二つくっついた化合物)から「シミアン・ブラック」という染料を合成してもらった。

これが日本で最初の合成染料の発明である。

その後、下村は日本染料会社の技師長として、不自由な目がほとんど見えなくなるまで、日本の染料工業のためにつくした。

16 アカネとアイ top

アカネ草は古くから染色に使われていた。古代ギリシア人も使っていたし、エジプトのミイラの衣服も、アカネでそめたものがある。

昔は小アジア地方で多く栽培されていたので、ヨーロッパではトルコ赤という名でよばれていた。

その後、主としてフランスが栽培地になった。

フランスで、有名な陸軍の赤ズボンを用いたのは、アカネ草栽培の奨励のためだったといわれている。

しかしアカネ草の成分のアリザリンが合成されてからは、天然のアカネ草は全く姿をかくし、合成物だけが使われている。

アイは羊毛や絹のような動物繊維はもちろん、木綿やあさのような植物繊維にも染めつき、とても丈夫な染料なので、布地がだめになっても、美しいアイ色はあせない。

このため、アイは「染料の帝王」とよばれる。

アイはインドや中国で大昔から使われていて、エジプトの古墳からもアイで染めた物が見つけられている。

日本でも「吾妻鏡」に藍作手(あいつくりて)奉行という言葉が見られるので、鎌倉時代にはアイが栽培されもいたらしい。 |

アカネとアイ

|

ヨーロッパではマルコポーロがインドから持ち帰ったのが、初めてのアイだといわれている。

それ以来、アイの主産地はインドになり、ドイツの合成インジゴが現れるまで、インドを植民地にもつイギリスが、一手にアイを輸出していた。

17 タール染料から医薬を作った人たち

《特別よみもの》 top

タール染料が医学に役立つ

ドイツの合成染料工業が、発展の第一歩をふみだした一八七〇年代の半ば頃、ドイツの小さな田舎村の医者、ロペルト・コッホは、生まれたばかりのタール染料の助けをかりて、病原茫を目で見ることに成功した。

つまり、病原菌を染めて見えるようにするのだ。

フランスのパスツールは、病気のもとは細菌だと主張していたが、細菌は色がないので、動物や植物の細胞とまじっている試験物を、顕微鏡の下においても、細菌を目で見ることができず、自分の主張を、目で確かめることができないでいたところだった。

コッホはさらにこの方法で結核菌やコレラ菌を発見し、細菌学を確立した。

解熱剤

タール染料はまた、細菌をころし、人間の病気を治す薬を発見する元になった。

人間が合成薬品を初めて使ったのは、サリチル酸だといわれている。

サリチル酸は解熱剤としてよく、これは、昔は柳の樹皮からとっていた。

ドイツのコルベ教授は、インジゴを合成しょうとして研究している最中に、タールからとれる石炭酸から、サリチル酸を安くたくさん作る方法を発見した。

そのおかげて、高価な薬であったサリチル酸が、それまでの百分の一の安い値で、いくらで秀手にはいるようになったのだ。

アスピリン

一八八三年の秋、カール・ドイスペルグという若い化学者が、バイエル・エルバーフェルト染料会社を設立した。

ある日彼は新聞で、アンチフェブリンという解熱剤が作られた、という記事を読んだ。

そこにはこの薬が生まれたいきさつが、くわしく出ていた。

それによると、かねがねナフタリンには解熱作用がある、という話をきいていた二人の若い医者が、犬の熱をさますのに、ナフタリンを使って実験してみようと思いつき、薬屋にいったが、薬屋は間違って、アセトアニリド(アニリンと氷酢酸からつくられる)を渡してしまった。

ところがこのほうがナフタリンよりずっとよくきいたので、これにヒントをえて、アンチフェブリンがつくられたのだ、ということだった。

ドイスペルグは自分の工場の庭を思いうかべた。

タールから染料を作るときの廃物が、山のようにつみあげてあるのだ。

「この廃物はアンチフェブリンの原料によくにている。

あれを利用してこれと酢酸を反応させ、解熱剤をつくれないだろうか。」

彼は、工場の化学者にこの問題をわたした。こうしてできたのが、こんにちも世界中で使われているフェナセチンやアスピリンである。

特効薬サルバル酸

アスピリンには、おそろしい流行病のもとになる病源体の細菌をころして、病気そのものを治すはたらきはない。

人間のからだにはいった病源体のスピロヘータを、殺す薬として、初めて作られたのは、梅毒の治療薬サルバル酸てある。

これはドイツのエールリッヒと、日本の秦佐八郎の力でできた。

このサルバル酸には、ベンゼン核と砒素がふくまれていて、染料に似た形をしていて、染料工場でつくられた。

十章 建設か? 破壊か? 《火薬》 top

ノーベルと下瀬雅允(しもせ まさかず)の火薬の発明

1 はじめに

火薬は、建設にも破壊にも使われる。それを手にした人の考えひとつできまる。

軍隊は、なるべく強力な火薬をほしがり、炭坑や建築現場では、安全な火薬をほしがる。

一番古い火薬は、黒色火薬である。これは中世の発明で、木炭の粉、硫黄、硝石をまぜて作る。

作り方は簡単で安全だが、ぬれると発火しにくい矢点がある。

次に、強力だが危険な二つの火薬がある。

ニトログリセリンとニトロセルロース(綿の繊維を硝酸でとかしたもので綿火薬になる)だ。

有名なノーベルは、この二つを、安全なものにした。

ニトログリセリンをダイナマイトにし、ニトロセルロースをバリスタイトという無煙火薬にした。

しかし、ノーベルはこれらの火薬が、戦争に使われないようにと願って、科学の進歩と平和のためにノーベル賞を残した。

ノーペルのねがいは、今、守られているだろうか?

残念なことに、ノーベルの安全な火薬バリスタイトは、やっぱり小銃や大砲につめられて、弾丸発射のための火薬にされている。

そして、うちだされた弾丸が、なるべく人殺しを大きくするように、弾丸にはますます強力な火薬をつめようと工夫された。

つまり染料を合成するはずのタールの成分のうち、石炭酸からピクリン酸とか、トリ・ニトロ・トルオール(TNT火薬)が作られているのだ。

合成染料工場はいつでも戦争用の火薬工場にかえられる。

それでは誰がこれを防ぎ、誰がノーベルの平和の心をうけつぐか?

もちろん、みなさんがたがこれをやるのだ。

では、ノーベルのダイナマイトの発明からお話しよう。

2 「これがニトロです」 、父は有頂天だった top

アルフレッド・ノーペルが、二十一歳(一八五四年)になった秋のある日、ロシアのペテルスブルグのノーベル家の工場を二人の客がおとずれた。

それはロシアの有名な化学者のジニンと、トラプの二人の教授であった。

やがて黒々としずまりかえった工場の研究室に、パッとあかりがともされ、実験台のまわりを、四つの人影にかとりかこんだ。

二人の教授とアルフレッドと父である。

ジニン教授はていねいにつつんだ瓶を、そっと鞄から取り出した。

それは見たところ変ったところのない透明か液体だったが、この液体を一、二滴鉄板の上にたらしてかなづちでたたくと、ものすごし爆発音だ。

「あっ!」

ノーベル父子の口から、溜息のような驚きの声があがった。

この液体こそ、十三年前ソブレロの発明した、ニトログリセリンだったのだ。

機械水雷の発明家だった父のノーベルは、有頂天になった。

「これはいいぞ、ニトロで火薬はできないものか。」

しかし父のノーベルには、研究室でゆっくりニトログリセリンの使いかたを研究して、安全で強力な爆薬を、作っているひまなどなかった。

当時はクリミヤ戦争の最中で、ノーベルの工場は、政府の軍事用の武器づくりにおわれていた。

3 父の夢の実現 top

しかし戦争にはやぶれた。

ノーベルの工場は閉鎖されてしまった。

父と母は三人の息子たちをペテルブルグに残し、末の弟のエミールと一緒に、故郷のスエーデンに引揚げてしまった。

一八五九年のことである。

一度に生活が苦しくなったアルフレッドは、病気がちのからだをいたわりながら、さむいペテルブルグで父の研究をついた。

「よし、ニトロの実用化を僕がやるぞ!」

一八六二年の舂、アルフレッドは運河の中で、研究の成果をためす第一回の実験を行った。 |

スエーデンに生まれ、

ダイナマイトを発明した

アルフレッド・ノーベル(1833~1896)

|

運河でダイナマイトの実験に成功したノーベル。実験には二人の兄が立ち会った。

|

金属の筒に黒色火薬をつめて、その中に、封をしたガラス管にいれたニトログリセリンをうずめ、金属の筒の両端を封じ、導火線で黒色火薬に点火し、その爆発の力をかりて、二トログリセリンを爆発させるというのが、彼の考えだった。

実験には、二人の兄が立ち会ってくれた。

アルフレッドは導火線に火をつけるがはやいか、火薬管を運河の水めがけてなげつけた。

火薬管は水煙を高くあげて、もうれつな爆発をおこした。

ガラス管の中のニトログリセリンは、完全に爆発した。実験は大成功だった。

次の年に、この新火薬の特許をとったアルフレッドと父は、ストックホルムの郊外に小さなニトログリセリン工場をたてた。 新しい爆薬の評判はだんだん拡がって、トンネル工事や鉱山に威力をしめしはじめた。

4 ニトログリセリンの引金 top

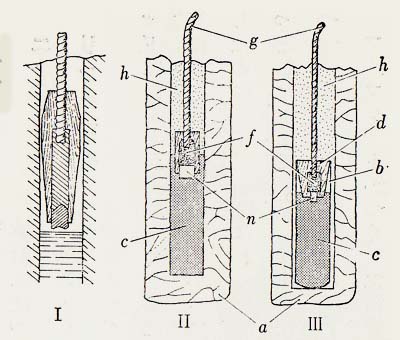

実験に使った黒色火薬のつつのように、他の火薬に爆発をおこさせるための爆薬の筒を雷管という。

アルフレッドは何度か実験をくりかえすうちに、黒色火薬は雷管にはむかないことがわかった。

そこで彼がさがしだしたのは、雷汞(らいこう)とよばれる雷酸水銀だった。

雷汞はちょっとした衝撃で爆発しやすい化合物で、リービッヒが見つけたものだった。

アルフレッドが作った雷管は、木筒の底に小さいあなをあけ、栓をして雷汞(らいこう)をいれたもので、ニトログリセリンに雷管をひたして衝撃をあたえると、雷汞の爆発力で小さいあなの栓がとび、ニトログリセリンに爆発が伝わって、大爆発がおこるしかけになっていた。

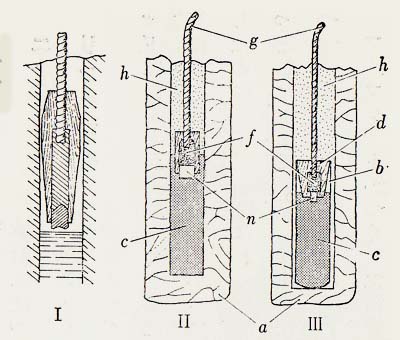

雷管の発明は、その後の火薬の技術を大変進歩させたので、黒色火薬につぐ大発明だといわれている。 |

ノーベルの雷管――

Ⅰ最初の方式、木材に穴をあけたところへ黒色火薬を詰めた。

Ⅱのちの方式、石の中にニトログリセリンをつめたもの。

Ⅲ a周囲の岩石、b被覆物、cニトログリセリン d木筒、f黒色火薬、g導火線、hつめもの n栓 |

5 工場ごとふっとぶ top

一八六四年、ストックホルムの工場はしだいにさかんになってきた。

ところが、九月三日、この工場が大爆発をおこし、建物全体がふっとんでしまった。

アルフレッドはよそにでかけていたので無事だったが、弟のエミールのほか、職工が四人も死んでしまった。

となりの家にいた父親のノーベルは、そのショックで半身不随になってしまった。

恐怖と非難の嵐がまきおこり、スエーデン政府は人のすんでいる近くでは、ニトログリセリンを作ってぱいけない、という命令を出した。

もうだれも、アルフレッドに工場をたてる土地をかしたり、売ったりしてはくれなかった。

けれどもアルフレッドは負けなかった。

「二、三年のうちにきっと安全な火薬を作るぞ。」と彼はかたく信じた。

そして土地を手にいれられない彼は、一隻の渡船を湖のまん中にうかべて、そこを工場にした。

ところがしばらくして、ドイツに工場ができて、アルフレッドが仕事にとりかかるやいなや、またもや爆発事故をおこした。

6 ダイナマイト top

轟々(ゴーゴー)とまきおこった世間の非難のなかで、アルフレッドはこの事故のあとを調べてまわった。

そして事故の原因は、ニトログリセリンが液体であることだとわかった。

液体は運びにくいし、こぼれやすい。

何とかして、これを固体物質にかえなければならない。

「ニトロを何かにしみこませたらよい。何がいいか、かんなくずか、煉瓦か、そうだ!」

ニトログリセリンを地方におくりだすときは、亜鉛の管にこの液体をいれて木箱にならべ、管と管のすきまに、こわれないように白い珪藻土(けいそど=粘土のような土)をつめておくっていた。

時々管がこわれることがあったが、中の液体は珪藻土に吸い込まれてしまった。

アルフレッドはこれに目をつけたのだ。

試してみると珪藻土は、重さにして三倍のニトリグリセリンを、吸い込むことがわかった。

そして珪藻土にニトログリセリンをしみこませた固形の新火薬が、ダイナマイトという名前で売りだされた。

7 もっと強力にもっと安全に top

一八六七年の秋から、本格的に作られぱじめたダイナマイトは、産業熱にもえていたヨーロッパ諸国に、すぐに拡がっていった。

特に、鉱山の作業は、ダイナマイトのおかげで、すばらしい発展をした。

しかし、このダイナマイトにも、実際に使ってみると、まだ不完全な点が多かった。

珪藻土という混ぜ物のために、ニトログリセリンだけのときより爆発力が弱いし、煙が出やすいことが主な欠点だった。

「ニトログリセリンのように強力で、ダイナマイトのように安全な火薬を!」

これがアルフレッドの次の目標だった。

ある日アルフレッドは研究室で指先にけがをした。

彼はその傷口に、いま実験に使ったばかりのコロジオン溶液(シェーンバインが、綿火薬のもとになるニトロセルロースを、エーテルにとかして作った、粘りけのある液体で、当時は絆創膏として広く使われていた)をつけたが、その夜は傷のいたみで、一晩中まんじりともしなかった。

眠れないまま彼は、今日の実験について考えはじめた。

いま彼は、綿火薬とニトログリセリンをうまく混ぜ合わせる方法をさがしていた。

だが、今日も実験はうまくいかなかったのだ。そのうちフトある考えがうかんだ。

「コロジオンを使ってみよう。」

朝の光が実験室にさしこむころには、彼の目の前に新しい爆薬ができあがっていた。

この新爆薬は、爆発性ゼラチンとよばれ、煙が出ないで強い爆発力をもち、しかも安全だった。

その後十年以上の年月をかけて、アルフレッドはこの発明を、小銃や大砲に使う無煙火薬に仕上げる研究をつづけ、一八八八年にバリスタイトという無煙軍事火薬を発表した。

ヨーロッパ中の火薬の専門家はびっくりした、

煙の出る火薬では機関銃などを連続射撃をすると、あたりが煙だらけになってしまうので、使えなかったのだ。

バリスタイトは、大砲や小銃に使われるときは、発射薬(弾丸の発射に使われる炸薬)に利用された。

この研究がすすむ一方、炸薬(砲弾につめて爆発させる火薬)の研究が、特にフランスですすめられていた。

普仏戦争でまけてから、フランスの化学者たちは、血まなこになって最上の炸薬を作り出そうとしていた。

彼らが取上げたのはタールの成分だった。そしていくつかの成分と硝酸を反応させてできたものの、爆発力を試しているうちに、石炭酸からできるピクリン酸にぶつかった。 ピクリン酸の爆発力を発見したチュルバンは、これからメリニットという炸薬(さくやく)を作り出した。

二十世紀にはいると石炭酸の成分のトルオールから、さらに強力な炸薬(TNT=トリニトロトルオール)が生まれた。

原子爆弾で何メガトンとか何万トンとかいうのは、TNTの何百万トン、何万トンの爆発力をもつ、という意味でいわれるのである。

8 平和のためのノーベル賞 top

アルフレッド・ノーペルはいくつかの火薬の発明で、すばらしい大金持になった。 ノーベルの火薬は、世界の文明をおおきく前進させたが、一方ではこの火薬が使われたために、兵器が強力なものになり、戦争はますます悲惨なものになっていった。 ノーベルは科学的な真理を追求して、火薬を作り出しただけに、この結果は彼の心を苦しめた。

晩年のノーベルは熱心に平和思想をといた。ノーペルが一八九六年に、孤独で死んでいったあとに残された遺言書には、彼の莫大な財産をノーベル賞として、科学の進歩と平和のためにつくした人に贈るように、しるしてあった。 |

普仏戦争まえのヨーロッパの「勢力均衡」

(1886) トーミエ画

|

9 日露戦争でものすごい爆発力しめす top

明治三十九年六月九日、当時の新聞「時事新報」は、ロシアの新聞「ノーボエ・ウレミヤ」からの記事をのせた。

その記事は、ロシアヤなぜ、日本海海戦で敗北したかを論じ、

「わが艦隊の滅亡せるゆえんのものは、日本の砲弾作製の原則を一変せるが故なり」といった。

つまり日本の砲弾には、どうもふしぎなはたらきがあるというのである。

たとえ軍艦に命中しないときでも、日本の砲弾の破裂の力は、ロシア軍艦の鉄板をとかしてしまったと言っている。

ロシアの新聞は、

「その爆発のガスの力は数十尺四方におよび、両舷および甲板上の金属はもちろん、煙突をやぶり、通風器をさき、鉄製マストをふきとばした――とびっくりして報告した。

この火薬こそ、下瀬雅允(まさかず)の作った下瀬火薬だったのだ。

10 何だ、ピクリン酸ではないか top

下瀬ははじめ印刷につとめていたが、明治二十年、えらばれて海軍の兵器製造所にはいって、火薬を研究することになった。

当時はフランスのチュルバンがメリニットを発明して、その爆発力の強さが注目のまとになっていた。

メリニットが何からできているか、各国の軍隊は必死になってさぐろうとしていた。

ピクリン酸からできているらしいことは、大体わかっていたのだが、フランスで使っているのと同じように強力なものを、作ることはできないでいた。

フランスでは作り方は教えずに、自分のところで作ったメリニットを、高い値段で日本に売りつけようとして、政府に申しいれをしていた。

下瀬が何とかしてメリニットを作り出そうと、実験をつづけてきたある日、思いがけなく、フランス製の実物見本が、海軍からとどいた。

メリニット買い入れの交渉のためにフラソスにわたっていた海軍の人が、チュルバンから見本としてもらったものだった。

下瀬は早速それを分析してみた。

分析の結果、メリニットはピクリン酸そのものであることがはっきりした。

それまで下瀬はピクリン酸といろいろなものをまぜて、強い爆薬を作ろうとしていたのだが、その間違いがはっきりした。 |

日露戦争時代の下瀬雅允(1859~1911)は、火薬を実際に砲弾として使えるようにするために苦心した。

日露戦争は下瀬火薬で勝った。

|

それさえわかればあとは簡単だった。

こうして見本が届けられてから三ヵ月後の明治二十一年十二月には、下瀬は新火薬を発明した、と所長に報告できるまでになった。

もちろんこれは下瀬の発明ではなく、メリニットをそっくり真似ただけだったのだが、製法をぬすんだことをチュルバンにしられないためと、軍隊の機密をまもるためには、こうしなければならなかった。

11 やっと十年めに top

火薬は簡単にできたが、下瀬の本当の苦労はこれからだった。

この火薬をどんな砲弾にもつめられるように、爆発させたいときには確実に爆発するが、ふだんは安全であるように、保存しているうちに性質がかわらないようになど、実際に戦争に使える火薬に仕上げる仕事がはじまった。

ひどい爆発事故にあって、大けがをしたこともあった。

「もうだめだ」とがっかりして、海軍をやめたいと思ったりしたこともあった。

四年間の苦心はむくいられて、明治二十五年に新しい火薬は、「下瀬火薬」という名で、軍に採用されることになった。

次の問題は、火薬の工場をたてることだった。

ピクリン酸は、タールを原料にして生まれた有機合成工業から作られる。

明治時代の日本にはまだ化学工業はおこってしなかった。

「どうしても外国の力をかりるほかはない。」

下瀬はピクリン酸の製造工場を見学し、製造機械を買い入れるために、ヨーロッパにわたった。

しかし、どの工場も見学はさせてくれなかった。

途方にくれた下瀬の前に、パーニッケというドイツのピクリン酸製造の技師が現れた。

下瀬は五万円の約束で、パーニッケから必要な知識を教わり、工場の設計図を日本に持ち帰った。

この知識をもとにして火薬工場ができたのは、明治三十二年、初めて下瀬火薬が作られてから十年目のことだった。

日露戦争で大活躍した下瀬火薬の話をきいたパーニッケは、下瀬に約束の五万円をはらってほしいと、手紙をよこした。 しかし、下瀬からこの支払いをもとめられた政府は、どうしてもこれをききいれてはくれなかった。

下瀬火薬が実はピクリン酸そのものである、という軍の秘密を漏らしたくなかったからである。

五万円はとうとう払われないでしまった。下瀬の好意はこうしてふみにじられてしまったのだ。

top

**************************************** |