|

****************************************

Index 磁石 電気実験 電気の利用 電化生活 付録

Ⅱ 電気実験で見つける

第五章 エレキテル――ライデン瓶の発明 top

1 前代未聞の見世物

「さあさ、お立ちあい、お立ちあい!」

「これなるものは、オランダ渡来のエレキテルの見世物でござーい。 このエレキテルと申すは、前代未聞の珍物、人の体から火をとる不思議な機械だよ。 嘘だとお思いのおかたはとくとごらんになってらっしゃい!」

ときは安永九年(つまり一七八〇年)の五月(いまなら六月)のこと、名古屋の大須門というところで、こんな奇妙な見世物が人々の人気をよんでいた。

「これ、これ、そのエレキテルと申すやつはどれかな。」

「やあ、お武家さまもご見物ですか。何でも、あの右手の方にある箱、あの箱がそうらしいですぜ。」

「あの大きな箱か、してみると、その中に何かうまい仕掛がしてあるのだな。」

「へえ、きっと、そうでございましょう。」

見物人がワイワイさわいでいるうちに、いよいよおまちかねの見世物がはじまった。

みているとこのエレキテルの箱には、鉄の鎖が取付けられていて、その一方の端を碁盤のような台の上にのっている人がもっている。

はじめの出し物は、この台にのった人の頭の上に、かねの皿をのせて、その上で紙でつくった人形を踊らせるというものだった。

もうひとりの男がエレキテルの箱についているハンドルを、グルグルまわす。

すると、見事この箱から“薬の力”が鎖を伝わって人間の体にかよい、紙人形が踊るようにみえた。

「ヘーえ、不思議な薬だなあ。」見物人は、ただただびっくりするばかりだった。 |

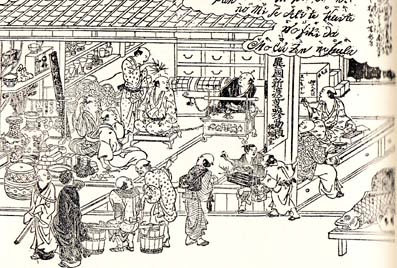

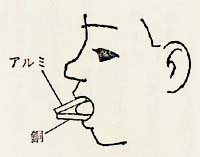

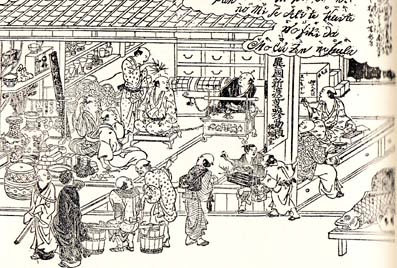

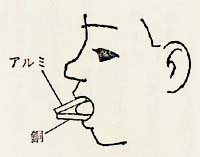

江戸時代の風俗画にでているエレキテルの実験。

寛政8年(1796年)の『摂津名所図会』にある大阪のコオモリ堂の店先

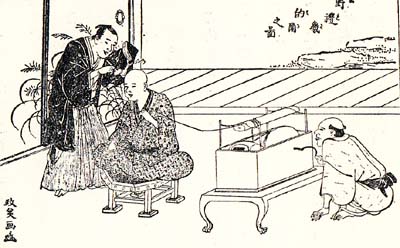

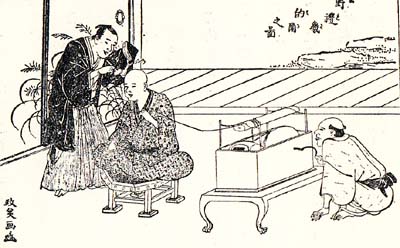

天明7年(1787年)にでた森中良(もりちゅうりょう)の

『紅毛雑話』にのったエレキテルの図

|

この見世物を見物してきた名古屋藩のある武士は、日記に

「なるほど、このエレキテルという見世物は、前代未聞の珍物だ。」

と書いて、この見世物のようすをつぎのように書きのこしている。

「図のような箱に薬が調合してある。

この箱にはハンドルのついた機械仕掛があって、これをまわすと、正面に取付けた鎖に薬の力がかよう。

すると、この鎖の下においた銅の台や鉢の上で、紙細工の人形が自由に踊りまわるようになる。

紙細工の帆かけ船も動きまわる。」

「また、手をつないだ人間をならばせて、例の鎖をもって真鍮(しんちゅう)の棒を頭の上にのせると、頭から火が出る。

そのありさまは、ちょうど火打ち石でだす火と同じようである。

一度この道具で治療をうけた者は、一生、中風(ちゅうぶ=脳梗塞)にはならないということである。

また、この薬の力で火をだすのは、人の体だけでなく、カキやナスからも火をたすことができる。実に奇妙なことだ。」

この見世物にでたエレキテルという奇妙な道具は、一体何物だろうか。

これまでの話で想像できた人もいるだろうが、これは電気をおこす道具なのである。

エレキテルという言葉は、オランダのエレクトリシティト(英語の Electricity

にあたる)からきた言葉で、元々は電気という意味だが、それが電気をおこす道具のこともさすようになったのである。

このエレキテル、つまり電気をおこす道具が、日本で初めて見世物になったのは、この話より一年前の一七七九年のことであるが、こういう見世物が行われたのは、日本だけではなかった。

これよりすこしまえから、世界中で同じような見世物がさかんに行われていたのである。

有名なアメリカのフランクリンも、一七四七年に同じような見世物を見て電気の実験をはじめ、雷の正体を確かめる大発見をしたのだから、たかが見世物などとバカにはできない。

電気の実験が、世界中で評判の見世物になったのは、その頃初めて電気の不思議な性質がわかってきて、びっくりするようなおもしろくて不思議な実験が次々と生まれてきていたからである。

2 ゲーリケの硫黄球 top

セルロイドの下敷きを手でこすって、電気をおこしただけでも、いろいろなおもしろい実験ができるが、これでは人を「あっ!」といわせるような大仕掛な実験はできない。

第一、そんなすこしの電気では、電気の性質をいろいろ調べるのにも不便である。

そこで、登場したのがエレキテル、つまり電気をたくさんつくりだす道具である。

一度にたくさんの電気をつくりだす道具を初めて工夫したのは、ドイツのゲーリケという人である。

この人は土木技術者で、マクデブルク市の市長になった人だが、すぐれた実験家でもあって、特に大仕掛な実験が大好きだった。

真空にかんする大規模な実験をいくつも工夫して、ドイツの皇帝はじめ多くの人々を「あっ」といわせたのもこの人だ。

ゲーリケは、琥珀などを手でこするかわりに、硫黄のかたまりを手でこすって、電気をおこすことにした。

硫黄だと、溶かして自由な形にすることができるからである。 |

ゲーリケ(1854~1925)は、真空

ポンプをつくったことでも有名である。

(原子の巻にくわしい)

|

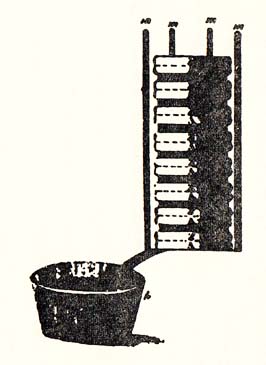

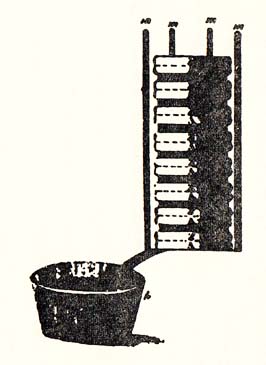

大きなことのすきなゲーリケは直径が人間の頭の二倍もあるような球形のガラスの容器を用意し、そのなかに溶かした硫黄をながしこんだ。

そして冷えてかたまってからガラスを叩きわってその硫黄の球に棒を取付けた。、

こうして道具ができると、これを図のように硫黄球が車のようにまわることができるようにして、その前に立った人がかわいた手で摩擦するようにした。

こうして摩擦された硫黄の球は紙のきれっぱしや、羽毛などの軽い物を、勢いよく吸い寄せようになった。

つまり、たくさんの電気がおきたのである。

ゲーリケはこれを使っていろいろな実験をやってみせた。 この球の近くに水滴をたらしたら、水滴は波だつように踊りだした。

もっとおどろいたことは、よく摩擦した硫黄球に指を近づけると、火花がとびちったことである。 |

ゲーリケの本にのっている硫黄球の起電機

|

またよく注意してみると、紙のきれはしなどは、はじめは硫黄球に吸い付けられるが、そのあとで、今度ははじきかえされることだった。

この紙きれなども、地面や人の体にさわると、また硫黄球に吸い付けられた。

そこで彼が、羽毛を硫黄球と床の間においたら、おもしろいことがおこった。

羽毛は硫黄球に吸い付けられて、とびあがり、はねとばされて床におちるということを何度もくりかえすのが見られたからである。

電気をたくさんおこすことのできる道具の発明で、新しいおもしろい実験が、いろいろできるようになったのである。

3 二種類の電気 top

ゲーリケが硫黄球の起電機をつくったのは一六六〇年頃のことだが、十七世紀になると、全ヨーロッパで、電気の研究がさかんになってきた。

そして摩擦起電機ももっと便利なものに改良され、電気の性質がだんだんよくわかってきた。

はじめは電気というものは、こすった物にしかないものだと思われていたが、一七二九年には、この電気が絹糸や、針金などを伝わってゆくことが見つかった(発見者はイギリスのグレー)。

いまでは電気をとおすのに絹糸などをつかう人はいないが、その当時は、誰も銅や鉄の針金が、よく電気をとおすことをしらなかったし、細くて便利な電線などできていなかったので、はじめは、絹糸に電気が流れることを見つけたのである。

また、それから四年後の一七三三年には、これまで一種類だと思われていた電気に二種類あることが見つかった(発見者はフランスのデュ・フェイ)。

また、それから、さらに十年ほどすると、もっとおもしろい発見が生まれた。

電気をたくさんしまっておける瓶が発見されたのだ。

4 ぎょうてんしたクライスト僧正 top

ドイツのカミソの町の牧師のフォン・クライストは、科学の実験が大好きで、摩擦起電機を使っていろいろな実験をしていた。

そして一七四五年の十月十一日のこと、この日はいつものように摩擦起電機でおこした電気をガラス瓶の中にいれた釘にみちびいて、実験をしてみようと思った。

釘をガラス瓶の中にいれたのは、釘を直接、手でもつと電気が体を伝わってにげてしまうから、電気を伝えないガラスの瓶にいれることにしたのだろう。

「さて、これで、ガラス瓶の中の釘に電気をとおしたぞ。」

そう思って、彼は左手でガラス瓶をもって立ちおがろうとしたその瞬間、

「あっ!」彼はおもわずとびあがってしまった。

体に「ビリピリッ」という強いショックをうけたのである。

どうしてそうなったのだろうか。

彼はいまやったことを考えなおしてみると、どうも右手が瓶の中の釘とつないである起電機の針金にさわったためであるらしい。

念のため、同じことを繰返してみると、確かにそうだ。

「これはどうしたことだろう」クライスト僧正はすこし考えただけで、そのわけがわかった」

「起電機でうんと電気をおこすと、同じようにビリビリという衝撃をうけるが、今度の実験の衝撃はもっとずっと強い。

それはきっと、このガラス瓶の中の釘は、電気をいつぱいたくわえることができるので、その釘に手をふれると、その電気が一度に体をとおるので、ビリビリとくるのだろう。」

――彼はこんなふうに考えたのである。

クライスト僧正はおもしろくなって、この瓶にたくさんの電気をつぎこんでいろいろの実験をやってみた。

たくさん電気をとおすと、火花をだして電気がにげることもわかったし、それをほかのへやにもっていつて、お酒をもやすことができることもわかった。

おもしろいことに、オランダのライデン大学のミュッセンブルック教授も、そのつぎの年の一月に、偶然同じような発見をした。

「私たちは、ライデンで偶然おそろしい実験にであった。発見者はフランスの王さまにしてやるぞといわれたって、こんなおそろしい実験は二度と繰返したくない。」

彼はその電気のショックのおそろしさを、こんなふうにして報告した。

5 おもしろくなった電気実験 top

電気をたくさんたくわえることのできる瓶の発見は、すばらしいものだった。

電気はしらぬまに逃げてってしまうけれども、この瓶を使えば、たくさんの電気がためておけるので、電気の研究にはもってこいなのだ。

そればかりではなく、この瓶のおかけで、電気の実験はすばらしくおもしろいものになってきた。

電気をたくわえる瓶の発見をいちはやくきいた、フランスの牧師で科学者のジャン・ノレは、さっそく国王の目のまえで実験をやってみせた。

まず、兵士を百八十人もならばせて、手をつながせた。

そして、そのはしの人に電気をつめたライデン瓶につないである針金をもたせた。

すると百八十人の兵隊は、一度に全員がびっくりしてとびあがった。

こうして電気の実験はすばらしくおもしろいものになった。

そこでたくさんの電気の実験家も現れ、摩擦起電機やライデン瓶も改良された。

そして電気ショックは病気にきくという宣伝がされた。

エレキテルの実験はフランスの宮廷やドイツの大学やアメリカの街頭で、見世物になって、たくさんの人々に知られるようになった。

それはまた、はじめの話のように、はるばる日本にも伝わってきたのである。

6 禁止されたA、B、C top

エレキテルのことを、日本に初めて紹介した本は、後藤梨舂という人の書いた「紅毛談(オランダ話)」で、それは、一七六五年のことであった。

この本は、長崎などで伝えきいたオランダの地理や風俗、産物、言葉などのめずらしい話を集めたものであるが、著者の友だちのひとりは、長崎でエレキテルの電気衝撃の治療をうけていたというから、ライデン瓶の発見から二十年もたたないうちに、エレキテルの実験器械が日本にも来ていたのである。

しかし、せっかくエレキテルなど、めずらしい物をたくさん紹介した「紅毛談」も、あまり多くの人々にはよまれなかった。

というのは、この本が発行されてまもない頃、著者の後藤梨春は幕府の役人によびだされたからである。

「おまえの書いた本には、ア、べ、セ(A、B、C)などという文字が書いてあるというが、しかと間違いないな。」

「はい、さようでございまする。」

「そうか、それは不届きしごく。特にお上のお許しがあったものでなければ、オランダの書物を読んではならぬというのに、百姓、町人どもの目にもはいるこのような本に、オランダ文字を書きいれるとは、まことに不届きであるぞ。

おまえの本は没収する。版木はもやしてしまうように。右おおせつけるぞ。」

こういうことになっては仕方がない。

この本には、最初の方にすこしだけA、B、C……二十五文字(英語より一字すくない)の読みかたが書いてあるだけなのだが、それだけで、発行はゆるされないというのである。

江戸の幕府の役人は、それほど、一般の人々が新しい外国の知識を取入れるのをおそれていたのである。

7 平賀源内(ひらがげんない)のエレキテル

top

しかし、この頃の日本には、新しい外国の知識を取入れて、産業の進歩をはかろうとする人々がだんだんと現れはじめていて、幕府の役人の圧迫にも負けずに、そのすきまをくぐっては新しい研究にはげんでいた。

その中でも、もっともきわだったのが、平賀源内であった。

彼は、一七七〇年に長崎へいつて、こわれたエレキテルを見つけ、これを買って江戸へもちかえり、なんとか修繕してやるうと考えた。

しかし、その当時の日本人には電気の知識など全くないから、こわれたエレキテルの瓶をどうなおせば、電気火花をとばせたりすることができるようになるのか、まるきり見当がつか

ない。

それでも彼は、すこしでもエレキテルについて知っていそうな人があると誰にでも会ってききただすなど、さんざん苦心したすえ、六年後の一七七六年、とうとうエレキテルの修繕に成功した。

そして源内はこの摩擦起電機のカラクリを知ると、これを自分でもつくってみた。 |

平賀源内(1728~1779)

武士だったが、科学の研究がしたくて、殿さまにつかえるのをやめて

浪人となった。

|

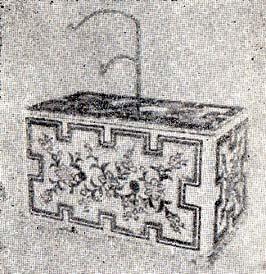

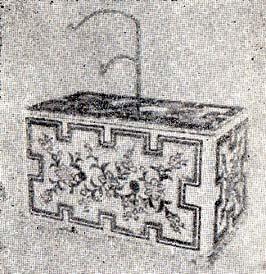

源内のつくったエレキテルは、いま東京の逓信博物館と香川県志度町の平賀家にのこっている。

逓信(ていしん=郵便)博物館のものは、高さ二八・二センチメートル、縦二五・八センチメートル、横四五・八センチメートルの箱で、横にはハンドル、上には角のような針金が出てしる(平賀家にあるものはこれよりすこし小さい)。

構造は簡単であるから、すこし根気のよい小学生ならば、つくれそうである。ハンドルをまわすと、ペルトでむすばれたガラス瓶がクルクルとまわるようになっている。

瓶は、銀紙をはった枕のようなものと摩擦して、電気をつくる。

この電気を、鉄くずをつめマツヤニで絶縁した瓶にためるわけである。

この瓶は蓄電器の役めをはたしているのだが、源内が特に苦心したのは、このできた摩擦電気を一ヵ所に集める点であった。

いまでこそ、摩擦電気のことは、小学校でも教えるが、その頃はなにを摩擦したらよいのかわがらなかったし、またガラス瓶ひとつでも、たやすくは手にはいらなかったのであるから、源内の苦心は想像できるであろう。

源内は自分で作ったエレキテルを、日本で最初に発明した器械だといつて、各地の大名のところに行っては実験した。 |

平賀源内のつくったエレキテルの図解

|

信州(長野県)の殿さま、真田伊豆守のところでは、これを利用して、花火の実験をした。(残念ながら、失敗したけれども)。

こうしてエレキテルは、一七七九年には、大阪や京都、江戸などで、見世物にまで出るようになって、平賀源内の名は、エレキテルの名とともに、人々の間に知られるようになった。

しかし、源内のくらしは一向によくならなかった。

彼は、讃岐の国(さぬき=香川県)の身分のひくい武士だったのだが、武士をやめ、長崎や江戸へ出て、日本に新しい産業をおこすために鉱山をひらいたり、もえない布(石綿でつくったもので、火浣布(かかんぷ)とよばれた)や、日本で初めての温度計をつくってみせたりしたのだが、封建的な当時の日本では、彼の才能をいかしてくれる殿さまや、大きな商人などはいなかった。

そのため、彼はだんだんと不平不満がつもりつもって、ついには、すこし頭がおかしくなり、弟子のひとりを、カッとなって斬り殺してしまった。

牢屋につながれた彼は、そこで死んだ。五十一才のときである。

平賀源内は、電気のことを系統的に研究することはしなかった。

しかし、彼のつくったエレキテルによって、電気の知識は日本じゅうにひろがり、それからあとの人が、電気の研究をするのに大きな力になったことは確かである。(付録の特別読物2の「橋本宗吉の電気実験」もみてください。)

第六章 雷――科学者で政治家のフランクリン top

1 印刷屋のフランクリン

ペンジャミン・フランクリンは一七〇六年の一月十七日、アメリカの東海岸ぞいにあるボストソに生まれた。

お父さんのジョサイアは、当時、イギリスの植民地だったアメリカへ、イギリスから移住してきた人で、ローソク・石鹸の製造を商売にしていた。

ペンジャミンは、このローソク屋に、十二番めの子として生まれたのである。

彼には、二人の妹があったから、十四人兄弟で、男の子としては、末っ子というわけであった。

家が貧しいので、ペンジャミンは、ほとんど学校へもゆかず、小さいときから、お父さんのローソクつくりのてつだいをさせられた。 しかし、彼は船乗りになりたかった。 |

|

「ぼくは船乗りになって、広い海の上で、思うぞんぶん働くんだ。」

ペンジャミンは口癖のようにこういっていた。

しかし、ペンジャミンが危険な船乗りになることに反対だった両親は、彼をジェームズ兄さんのやっている印刷屋の手伝いにだすことにした。

十二歳のときのことである。

ペンジャミンは、印刷屋の仕事を手伝ってみると、今度は、その仕事がとてもおもしろくなった。

印刷機といえば、当時としてはもっともすすんだ機械たった。

だから、その機械のはたらきがすばらしいように思えたし、その機械で印刷される本に興味をそそられた。

それにジェームズ兄さんは、新聞記者でもあった。

自分で記事を集めたり、主張を書いたりして新聞をつくり、自分で印刷して売りだすのである。

兄さんはきびしい人だったから、仕事にはつらいこともあったけれども、ペンジャミンは機械の本や新聞をつうじて、いろいろと、自然や、社会の勉強ができるのがうれしかった。

兄さんの印刷屋で、十七歳まではたらいたフランクリンは、一人だちするために、フィラデルフィアへゆき、そこの印刷屋の職工になった。

それから、独立して印刷屋を始めるまでには、大変な苦労が必要だった。

イギリスにわたって印刷工になったり、フィラデルフィアにかえってから雑貨屋の店員になったり、また印刷工にもどったりして、やっとのことで独立の印刷屋ができるようにだったのは、二十三歳のときであった。

この間に、フランクリンは商売にはげむ一方で、科学辛技術の勉強もつづけた。

印刷のほうでは、アメリカで最初の銅版印刷機を考案したし、大西洋を横断する船の中では、風や日食などを熱心に覬察し、イギリスでは、当時世界中でもっとも有名な科学者たったニュートンに、何度も面会をしようとした。

これは実現しなかったけれども、そのかわりロンドンの王立学会の会員に会って話すことはできた。

ロンドン王立学会というのは、世界でもっとも有名な科学者たちの集りだった。

ここでは、ニュートンけじめすぐれた科学者たちが自分の発見についてかたりあい、実験を見せあっていた。

フランクリンは、そういう仲間と一緒に、科学の研究ができるのがうらやましくてならなかった。

そこで彼は、フィラデルフィアにかえると、さっそく科学のすきそうな友だちを集めて、ジャントー(秘密の会という意味)という会をつくった。会員は金曜日ごとに集って勉強しあうのである。

2 フランクリン・ストーブは皆の物 top

独立して印刷屋をおこすことに成功すると、彼は、『ペンシルバニア新報』という週刊新聞を発行した。

この新聞の発行部数は、はじめ九十部だったのが二、三年のうちに、一万部にまでふえ、当時アメリカで一番大きい新聞となった。

フランクリンは、それから商店を経営したり、『貧しいリチャードの暦』を自分で書いて出版したりして評判になった。

フランクリンは、そのほかにもいろいろなことに手をつけだした。

製紙工場に関係したり、政府からお札(紙幣)の印刷を頼まれたりした。

そして三十歳のときには、ペンシルバニア議会の書記にえらばれ、まもなくフィラデルフィアの郵便局長にもなった。

フランクリンは、こうしていろいろの事業に手をだしたので、好きな科学の勉強をやる時間が少なくなってしまったが、その間にもひまをぬすんでは、ジャントーの仲間と一緒に科学の研究をした。

地震や竜巻、日食、月食のことなどの研究成果も発表した。

そして、一七四二年には、フランクリン・ストーブが発明された。 |

ベンジャミン・フランクリン

(1706~1790)発明家で

しかも政治家であった。

|

フィラデルフィアの地方では、冬、火をたく期間が長いのに、焚き木は遠くから買わなければないので、薪代が高くついた。

それにへやで薪(まき)をもやすと、部屋に煤(すす)煙がたって困る。

そこでフランクリンは、あたためられた空気は膨張するという科学の知識を使って、火を経済的に利用するストーブを発明したのである。

フランクリンのストーブはフィラデルフィアの大たちに利用され、大変よろこばれた。そこで、ペンシルバニア州知事はこの発明に感謝して、その特許をフランクリンにあたえて、これをつくる人はフランクリンにお金を出さなければならないようにしよう、と申し出た。しかし、彼はいった。

「私たちは他人の発明のおかけで、ずいぶん便利な生活をしています。

だから、私の発明がほかの人のためになるようなら、それは大変うれしいことです。

この発明は、皆が自由に利用できるようにしたほうがよいのです。」

こういって、彼はこのストーブの長所と作り方を説明したパンフレットをつくって、誰でも自由に簡単に、このストーブをつくれるようにした。

フランクリンは、いろいろな事業で充分もうかっていたし、科学の研究や発明は、彼の趣味だったので、それで有金をもうけようとは思わなかったのである。

3 電気は尖った先からにげる top

一七四六年、フランクリンはボストンの町に商売の用事で出かけたとき、そこでおもしろい手品を見た。

スペンサー博士という人が、イギリスから帰ったばかりで、ライデン瓶を使っておもしろい電気の実験を見せていたのである。

フランクリンは、このときちょうど四十歳で、すでにいろいろな商売でひと財産つくりあげていた。

そこで、商売をほうりだしても、好きな科学の研究にうちこみたいと思っていた。

そんなとき、この実験を見せられたので、彼はこのおもしろい電気の実験に夢中になってしまった。

フランクリンは、イギリスの友だちに手紙をやって、電気の実験道具をひとそろいおくってもらい、自分で実験したり、見物にやってくるたくさんの友だちに見せてやった。

こうして同じような実験を何度も何度も繰返して一年ほどすると、とうとう電気の専門的な研究者になってしまい、電気のおもしろい性質を発見するまでになった。

それは、電気をもった物体に尖った物を近づけると、電気がすぐそこをとおって逃げてしまうという発見だった。

「直径七~八センチメートルぐらいの金属球に電気をあたえておいて、私たちの部屋を真っ暗にしておきました。

そして、それから針の先を金属球に近づけていくと、三十センチメートルぐらい離れていても、金属球から電気の火花がとんでくるのが見られたのです。」

彼はその発見にうれしくなって、すぐにイギリスの友だちにこのことを知らせてやった。

4 プラスの人間、マイナスの人間 top

フランクリンは、こういう実験をやりながら、いつも不思議でならないことがあった。

「電気っていうやつは、目にみえないけれど、これは一体どんなものなんだろう。

ガラス棒をこすると、電気がおきるけれど、この電気は本当に無から生じたのだろうか。

いや、そんなことはあるはずがないだろう。」

いつも、こんなことを考えていたフランクリンは、ある日、おもしろい実験を考えだした。

「ところでねえ、きみ、こう考えたらどうだろう。電気っていうのは、本当は一種類の液体のようなものだとね。

たとえばだよ。絹とガラス棒とをこすりあわせると、絹とガラス棒とにちがう種類の電気がおこるけどね。

これはきっと、もともと絹の中にあった電気粒子が、ガラス棒に流れこむためにおこるんだよ。」

「それじゃ、絹のほうにも電気がおこることをどう説明するんだい。」

「そうさ、そこがおもしろいところなんだ。絹のほうは電気が普通よりたりなくなるだろう。

だから普通のものより電気粒子をほしがるわけだ。

こう考えれば、ガラス棒をこすったとき、絹の布も電気的な性質をもつようになることをう首く説明できるだろう。」

友だちはフランクリンの説明がわかったようでわからないので、目を白黒させていたが、やがてフランクリンは二人の人に実験台になってくれと言い出した。

「Aさん、あなたはこのろうの台の上にのって、いつものようにガラス棒をうんと絹でこすってできるだけたくさんの電気をおこしてください。

そしてBさんは、こっちの台の上にのっていて、Aさんがこすったガラス棒を受取ってください。」

二人の友だちがいわれるままにすると、フランクリンはこう説明した。

「さて、これで準備ができたわげです。

僕の考えだと、Aさんからガラス棒を受け取ったBさんは、電気の粒子を普通の火より余計にもっているわけです。

そしてAさんは電気の粒子がたりなくなっているわけです。」

彼は、こういってBさんのそばにゆき、指先をBさんの指先に近づけた。

すると、二人の指先の間に電気火花がおきるのが見られた。

「これはBさんの余分の電気が、僕の体をとおって地面に流れたわげだと考えていいでしよ、ねえ、Aさん。」

こういいながら、フランクリンは、今度はAさんの指先と、自分の指先とを近づけた。

すると電気火花が二人の指先の間にとぶのが見えた。

「これはきっと、僕の指先をとおって、地面の電気がAさんの体にとんでいったのでしょうね。

こう考えたっていいわけでしよ、ねえ、みなさん。」

フランクリンは、こういう実験をやってみせると、もう一度実験をはじめからやりなおすように二人にたのんだ。

「Aさんがこすったガラス棒をBさんにわたしたら、今度はAさんが指先をBさんの体に近づけてください。」

そうすると、二人の指先の間に、まえよりもずっとはげしい電気火花がとんで、二人はショックをうけた。

「フランクリンさん、これはあなたの考えだと、僕の体に余分にあった電気が、Bさんの体に流れていってふたりとももとどおりになったわけですね。」

「そうです。もしその考えが正しければ、私の指先をAさんとBさんのどちらに近づけても、もう電気火花は、とばないわけですね。」

こういってフランクリンは二人の友だちに指先を近づけてみたが、彼の考えどおり、電気火花はとばなかった。

つまり、二人とももう電気がなくなってしまっていたのである。

フランクリンは、こうして初めて電気というものは無から生じたり、なくなってしまうものではなくて、地球上の電気の量はかわらないということを確かめることができた。

そこで、彼はさっそく、そのことをイギリスにいる友だちに手紙で知らせてやった。そしてその手紙に、

「私は、このBさんのような状態にある者はプラスの電気をもっているといい、Aさんのようなときはマイナスの電気をもっているというようにしたらよいと思います。」とつけ加えておいた。

いま私たちは、プラスの電気とかマイナスの電気とかいうけれども、それはフランクリンがこういう実験をして初めて言い出したことなのである。

フランクリンのこの研究はすばらしいものだったけれども、それからすぐにまた、彼はもう一つの大事な発見をやりとげた。

それは雷の正体が電気であることをつきとめた有名な実験である。

5 凧上げの実験成功す top

「雷の正体は電気にちがいない」ということは、けっしてフランクリンが初めて考えたしかことではない。

電気の実験をするとよく電気火花がとぶのか見られるが、これが雷のおちるときに見える稲光とそっくりだということは、多くの人々が気づいていた。

しかし、それらの人たちも、「きっとそうにちがいない」と考えるだけで、その確かな証拠を示すことができないでいたのだった。

ところが、フランクリンは、先の尖ったものはよく電気をうばいとる性質があるということを発見したとき、うまいことを思いついた。

「そうだ、雷が雲の中におこった電気のしわざだということを確かめるには、こんな実験をすればいいだろう。

まず高い塔のてっぺんに一人の人がはいれるぐらいの小屋をつくっておく。

そしてその小屋から、長さ六~十メートルぐらいの、先の尖った鉄の棒を立てておく。

そこで、もし電気をもった雷雲がこの建物の上をとおったら、この先の尖った鉄棒がその電気をうばい去って、小屋まではこぶだろうから、小屋の中の人はその電気を使っていろいろな実験をすることができるだろう。」

フランクリンはこういう実験をやったらどうだろうという考えを本にかいて、世界中の学者たちに知らせたのだが、彼自身はこの実験をやってみなかった。 |

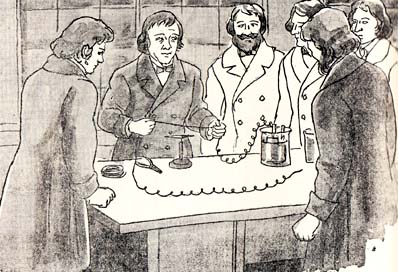

凧をあげて、雷が電気であることを

実験するフランクリン

|

この実験をやるには高い建物がいるだろうと考えて、フィラデルフィアの教会の高い塔ができるのをまっていたのである。 しかし、彼は教会の塔ができるまえにほかの方法を考えついた。

高い建物を使うかわりに、凧をあげたらいいと考えついたのである。

一七五二年の六月、フランクリンは、二本の軽い杉の木で十字をつくり、そこに絹のハンカチをはって凧をつくり、その十文字の頂上に三十センチメートルくらいの長さの先のするどく尖った針金を取付けた。

また凧糸の手前の端には、絹のリボンとひとつの金属のカギを取付けておいて、二十一歳の息子、ウィリアムと一緒に雷のなるのをまちかまえていた。

さて雷がなりだすと、まってましたとばかりに雨の中にとびだし、できるだけ高く凧をあげて小屋の中にはいった。

するとまもなく、フランクリンは麻でできた凧糸の端がけばだってひろがり始めたことに気がついた。

「しめしめ、これは電気が凧糸に伝わってきた証拠だぞ。」

そう思った彼は、すばやく自分のこぶしをカギのそばにつきだすと、カギからこぶしに強い火花がとび、電撃を感じた。

「成功だ!」

雷は電気のいたずらだということが確かめられたのである。

(この実験は危険である。ロシアのリッチマンという学者は、あくる年この実験をやって、雷にうたれて死んでしまった)

それから、フランクリンは、雲の中の電気の性質をもっとくわしく知ろうとして、いろいろな実験を工夫した。

自分の家の煙突に三メートルほどの長さの鉄棒を立てて、その鉄棒に雲の中の電気が伝わってきたらベルがなるようにしておいたり、凧をあげて雷雲の中の電気をライデン瓶にためて、それが普通の電気と同じであることを確かめたりした。

雷の電気はプラスのもあれば、マイナスのもあることも確かめた。

フランクリンは、この実験に成功すると、このとっておきのニュースを自分の編集している『貧しいリチャードの暦』にのせて、雷よけの方法と一緒に発表した。

この避雷針の発明によって、フランクリンの名霞えは、世界中の学者の間に、いっぺんに有名になった。

イギリスの王立学会の人たちは、二年言えに、フランクリンの考えはバカげているといって、彼の書いた論文を雑誌にのせるのを断わってきたことがあったが、今度はあやまってきて、彼の論文をよろこんで雑誌にのせた。

そして彼を学会の会員にしたうえで、当時、科学者の間でもっとも名誉とされていたコフリー賞を贈った。

雷の正体をつきとめたフランクリンは、その後、ライデン瓶がどうして電気をたくわえることができるのかということを研究し、すばらしい理論をきずきあげた。

印刷屋や商人として成功した彼は、学問のうえでも、当時、世界一流の科学者になったのである。

6 科学と政治と top

その後フランクリンは、政治家として、またまた忙しい生活をしなければならなかった。

一七四八年にフィラデルフィア市会議員になったフランクリンは、二年後には、ペンシルバニア植民地の議会の議員にえらばれた。

当時、アメリカはまだイギリスの植民地で、ペンシルバニア地方は、イギリスのペン一族の領地だった。

そこで、ペンシルバニア州の人々はフランクリンを先頭にして、ペン一族のわがままで乱暴なしうちと戦っていたのだった。

フランクリンは皆の代表として、本国イギリスにいって、税金をやすくしてくれと交渉したり、ペン一族をこらしめるために、奮闘した。

しかし、イギリス王や、その政府のアメリカにたいする圧迫はますますひどくなるばかりなので、アメリカ人たちもとうとう我慢ができなくたった。

そして一七七五年、イギリス本国から独立することにきめた。

そこで、さっそくイギリス軍との間に戦争がおこったが、この戦争に勝つためには、フランスを味方に引入れなければならなかった。

その交渉にえらばれたのがフランクリンで、彼はフランスに渡り、フランスを味方にするのに成功した。

しかし政治家令外交官としていそがしく活躍しながらも、フランクリンはいつも科学のことを忘れなかった。

たとえば、冬、日あたりのよいとき、雪の上に白と黒の布をおいて、黒い布のほうがすぐ下に沈むことも実験で確かめた。

そうしてこのことから「夏、太陽のてりつけるときには、白い洋服をきたほうがよいことがわかる」と人々に教えたり、メキシコ湾流についてくわしい研究をおこなって、航海の便利をはかったり、自分の老眼鏡と近視眼鏡とをひとつの眼鏡につなぎあわせて、便利な二焦点眼鏡を発明したり、実にさまざまな研究を行った。

八十一歳になって、フランスのパリからアメリカにかえるとき、フランクリンは友だちに手紙を書いてこういった。

「私は五十年間を皆のための政治の仕事についやしてきましたが、やっとそれから解放されて、自由な時間をもつことができるようになりました。

私はアメリカで残り少ない寿命のつづくかぎり、たくさんの実験をしたいと思います。」

フランクリンは何よりも科学の研究がしたかったのだが、自分たちの仲間の自由のための戦いには、好きな科学もすてて頑張らなければならなかったのである。

フランクリンは、それから三年後、ちょっとした病気がもとで、フィラデルフィアでなくなった。

当時のフランスの人々は、アメリカにならって自由と平等のために革命をおこしていたのだが、この革命の指導者であったミラボーは、彼の死をなげいてさけんだ。

――「ああ、雷と暴君(人民を苦しめる君主)とをともにこらしめる方法を知っていたフランクリンが死んでしまった。」

第七章 電池――ガルバーニとボルタの探究 top

1 おかしな実験

イタリアの北のほうにボローニャという町がある。この町には占くから有名な大学がある。

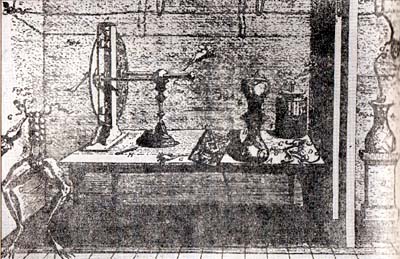

いまから百八十年前のこと、この大学の解剖学の教授ルイジーガルバーニは、奇妙な実験をやっていた。

下男にたくさんのカエルをつかまえさせて、まずその皮をはぎ、頭と前脚と胴の半分をとり去る。

そしてのこったうしろ脚に銅でつくったホックをつけて、バルコニーの鉄の手摺にかけておく。

こうしておいて、一日中、その脚の筋肉がときどきピクピクと動くことはないか、見つめているのである。

どうしてこんな実験を始めたのだろうか。

それは、少し前こんなことがあったからである。 |

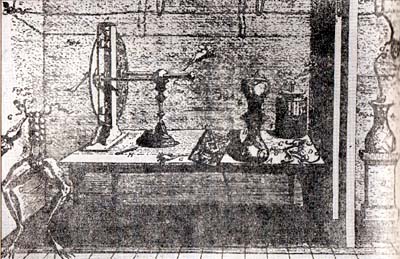

ガルバーニの本の挿し絵から

|

一七八〇年のことだ。

ガルバーニの学生の一人が、カエルを解剖していて、たまたま、メスの先でカエルの股の神経にさわったとき、とたんにカエルの関節の筋肉が、痙攣(筋肉がひきつること)をおこして強く収縮した。

びっくりした学生は、さっそく先生にそのことを報告した。

「先生! 一体筋肉はどうして急に収縮したんですか。」

学生はガルバーニ教授ならそのわけを知っているかもしれないと思って報告したのだが、教授もそんなことは初めてのことだった。

ガルバーニは考えこんでしまった。それからすこししてからいった。

「それはおもしろいことを見つけたね。だれど、きみ、普通はそんなことはおこらないんだよ。

それでだ、その時何かほかに変ったことはなかったかね。」

「さあー、わかりませんが……」

その学生はすごすご戻っていったが、これが気にかかったガルバーニは、それからほかの学生たちにもその時のようすをきいてみた。

すると、例の学生がメスでカエルにさわったとき、同じ部屋にあった摩擦起電機を使って火花をとばせていたものがあったらしい、ということがわかった。

「どうも、この起電機の火花が原因らしいな。」

こう考えたガルバーニは、それからわざと起電機を動かして電気をおこしておいて、カエルの筋内が痙攣するかどうか調べてみた。

やっぱり、ガルバーニの目に狂いがなかった。

起電機で電気をおこしているそばで、手にもったメスでカエルの筋肉にふれると、同じような痙攣がおこることがわかったのである。

ガルバーニ教授は、またじっと考えこんでしまった。

「そばで電気をおこして電気火花をとばしたりすると、どうしてカエルの筋肉がピクピクと痙攣をおこしたりするんだろうか。」――

「このわけは、起電機でおこされた電気がカエルの筋肉のところで空中を伝わってきて、それがカエルの筋肉に影響を及ぼしたのだ、と考えなければ、説明しようもない。」

ガルバーニ教授は、そう考えると、すぐに雷の電気のことを思い出した。

その頃は、フランクリンが、“雷は空中電気のいたずらである”ということを実験で示してから、まだまもない頃のことだから、ガルバーニがすぐに雷のことを思い出したのも、全く自然なことだった。

「起電機でおこした電気だって、雷の電気だって、同じものだとすれば、雷のなる日に、同じようなカエルの実験をすれば、やはり同じような痙攣がおこるだろう。」

ガルバーニはこんなふうに考えたのである。

そこで、彼は雷雨の日をえらんで、皮をはいたカエルの脚を神経でもってぶらさげておき、鉄の針金で、その脚と地面とをつないでおいた。

すると今度も見事に彼の予想はあたった。

稲妻がパチパチと光ったかと思うと、カエルの筋肉ははげしい痙攣をおこしたのである。

この実験に成功すると、つぎに彼は、雷のない日に空中でおこっている電気の影響でカエルの筋肉が痙攣をおこすことがないものだろうか、と考え始めた。

注意ぶかい彼は、火花や、稲妻が見えないときでも、カエルが痙攣をおこすことがあることを見つけていたからである。 「もし天気のよいときでも、カエルの筋肉が痙攣したら、それを観察すれば空中におきている電気のようすを調べることもできるわけだ。」

彼はこう考えて、今度は天気のよい日にも同じ実験をすることにしたのである。

2 しまおうとするときに限って? top

こうして、ガルバーニははじめに書いたような実験を始めたのだが、今度はどうも実験がうまくはかどらなかった。

何といっても相手が目に見えない空中電気のことだ。

雷なら音もきこえ、稲妻も目に見えるからねらいうちに実験ができるのだが、天気のよい日の空中電気となれば、そんなわけにはゆかない。

だからこの実験は大変我慢のいる実験だった。

一七八六年の九月二十日のこと、ガルバーニはきょうも一日中カエルの脚とにらめっこをしてすごしたが、夕方になってもカエルの脚はピクリとも動かない。

彼はあきらめて、このつづきは今度また別の日にやろうと考えながら、カエルを取り込みにかかった。

ところがどうしたことだろう。

その時になって、いままでピクリともしなかったカエルの脚が痙攣をおこしたのである。

「おや、これでうまくゆくかな?」

彼はよろこんで、またすこしそのままにして待つことにした。ところが、やっぱりだめだ。

そこで、あからめてまたカエルの脚を取り外しにかかったが、驚いたことに、またカエルの脚が、ピクリと痙攣をおこすではないか。彼はあきれてしまった。

「空中電気のやつ、俺が取り片付けようとすると、いつもいたずらするのかな。」

こんなことを考えながら、ガルバーニは同じことを何度も繰返してみたが、どうもおかしい。

カエルの筋肉は、彼がホックを取り外しにかかると、その時に限って痙攣をおこすのだ。

ガルバーニは、こんなことに気がつくと、今度は何度もホックを取り外したり、もとに戻したりしてみた。

すると、どうもホックが偶然鉄の手摺にさわったときに限って、カエルの筋肉が痙攣することがわかった。

これだけのことがわかると、ガルバーニ教授は実験室に戻っていろいろの実験を繰返してみた。

その結果、こんなことがわかった。

――カエルをみがきあげた鉄の台の上において、脚の神経の下に、銅でできたホックをさしこんでやると、そのホックが鉄の台にさわるごとに、カエルの筋内か痙攣をおこすのだ。

3 犯人は動物電気か? top

「どうしてもおかしいなあ。これは空中電気の影響ではないし、どうしてカエルの脚は痙攣をおこすのだろう。」

こんなことを考えているうちに、彼の頭の中に、ある考えがうかんできた。

「もしかすると、カエルの筋肉の中に電気がたくわえられているので、こういうことがおこるのかもしれないぞ。」

ガルバーニ教授は医者で解剖学者だったから、電気ウナギなどのことをよく知っていた。

電気ウナギというのは、電気をからだにたくわえていて、敵やえさになる動物を、電気でしびれさせてやっつけるというめずらしい動物である。

ガルバーニ教授は、これと同じようにカエルの体にも電気があって、それに銅や鉄をつなぐと、体の中の電気の釣合がやぶれて電気が流れ、筋肉がピクリと痙攣をおこすのだ、ということを考えついたのである。

ガルバーニは、これだけの実験をすませると、やっと自分の実験結果の発表にとりかかった。 |

ルイジー・ガルバーニ(1737~1798)は、カエルの脚に二種類の全属がさわるとピクピクく動くことをみつけた。

|

そして一七九一年に「筋肉運動にたいする電気の作用について」という論文がボローニャから出版された。

ガルバーニの論文が発表されると、ヨーロッパ中の科学者たちは、さきをあらそって同じ実験を始めた。

これまで、カエルなど、いじってみたこともない抖学者たちも、カエルをつかまえてこさせては、ガルバーニのとおりに解剖して実験してみた。

一七九一年から、数年間はカエルにとって最悪の年となったわけだ。

ガルバーニの論文を読んで、カエルの実験を始めた人々の中に、やはりイタリアの学者で、ボルタというパビア大学の教授がいた。

この人は、電気や化学の実験が専門で、一七七五年には、電気盆という道具を使って電気をたくさん取り出す方法を発明したり、一七八二年にはまた、ごくわずかの電気もみつけることができる検電器を発明したりして、当時すでにその名は世界の学者たちにしられていた。

4 ボルタの連想 top

ボルタもガルバーニの論文を読みその実験を繰返してみて、すっかり感心してしまった。

「確かにガルバーニのいうように、カエルの筋肉はライデン瓶のような役目をしていて、電気をたくわえているらしいな。」

けれどもなお、実験を繰返しているうちに、彼はガルバーニの考えに疑いをもつようになった。

どうもカエルが電気をもっているのではなさそうなのだ。

銅と鉄などの二種類の金属が原因であるらしい…。

こう考えているうちに、彼はハッと昔読んだ、奇妙な実験の話を思い出した。

それは、亜鉛板と銅板で舌のさきをはさんでくっつけると、すっぱい味がするという実験だ。

(これと同じ実験は、たとえば、アルミの一円玉と十円銅貨で舌をはさんでも、簡単に実験できるから、お金をよく消毒して実験してみるとよい)

これは四十年昔、ドイツのズルツァーという人が見つけたのだが、その謎がわかっていなかったものだ。

ボルタはこの実験とカエルの実験とが、似ていることに気がついたのである。 この実験で、舌の先につける金属は同じ種類のものではいけない。

亜鉛板と銅板でなくて、鋳箔と銀貨でも、そのほかちがう種類の金属を使えばよいが、銅板と銅板というように、同じ金属で舌をはさんだのでは、なんの変化もおきない。

この点、カエルの実験でも全く同じなのだ。

ガルバーニの最初の実験が成功したのは、彼が銅のホックで吊るしたカエルの筋肉を鉄の柵にかけたからで、この実験でも、銅と鉄というように、二種類の金属でカエルの筋肉をはさまないと痙攣がおきないのである。 |

アレキサンドロ・ボルタ(1745~1827)電池の発明がナポレオンにみとめられて伯爵になった科学者。

|

5 二種類の金属の不思議 top

「二種類の金属でもってはさむと、筋肉は痙攣して収縮するし、舌はいろいるな味を感ずるようになる。

……だとすると、この二種類の金属で、光や音を感じさせたりすることはできないものだろうか。」

ボルタは、こんなとほうもないことを考えて、今度は額(ひたい)と口唇(くちびる)に二種類の金属をくっつけて、その間を金属線でつないでみた。

ところが、どうだろう。彼の空想は、現実となって現れた。

つまり金属線をつないだ瞬間、目は明るい光を感じたのである。

これだけの実験をやると、ボルタは、自分の考えに自信をもつことができるようになった。

「二種顛の金属のほうが大元なので、カエルの神経や筋肉は、二種の金属によって生じた電気により興奮させられただけなのだと思います。」

一七九二年の九月十日に友だちにあてた手紙で、彼はこう書いている。

それからボルタは二種類の金属を接触させるだけで電気がおこるかどうか調べることにした。

これには、彼の発明した敏感な検電器が役立った。

これを使うと、ほんのすこしの電気でも、あるかないか調べることができたからだ。

亜鉛と銅を接触させると、確かに亜鉛にはプラス、銅にはマイナスの電気がおこることがわかった。 |

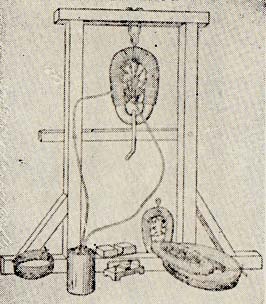

ボルタの電気の柱(ボルタの本の挿し絵から)

|

銅と鉄のときには、銅がマイナスで、鉄にはプラスの電気がおこるし、銀と銅とでは、銀がマイナスで銅がプラスになることもわかった。

ボルタはその後もいろいろな金属や液体を接触させると、どういう電気がおこるか、くわしく実験した。

そして、二種類の金属の間にしめったものをおくと、そこに電気が流れることを確かめた。

そこでつぎに彼は、銀と錫の円板の間に塩水をひたした布切れをはさんだものを五十も六十も積み重ねてみた。

こうすれば、もしかすると、強い電流がおこるかもしれないと考えたのである。

ボルタの実験は成功だった。

二種の金属としめった布の円板をたくさん積み重ねた“柱”からは強し電流がつづけさまに流れるのである。

これは大発見だった。

この“柱”から流れ出た電流は、ライデン瓶にたくわえた電気を放電したときとちがって、ずっと弱い。

けれどもそのかわりに、この柱には前もって外から電気をあたえる必要がないし、しかもライデン瓶とちがって、一度に電気がなくならず、つづけざまに電気が流れるのである。

6 電池にたどりつく top

ボルタの電気の柱は、あまり高く積み重ねると、間の徼切れにしみこませた水分を、その重さでおしだしてしまったり、たおれやすかったりするので不便である。

そこでボルタは、この欠点を取り除くために、図のような入物をたくさんならべ、この入物に半分ほど塩水やアルカリ水をいれて、銅と亜鉛の板で一つおきにつなぎあわせたものをつくった。 |

ボルタの電池(ボルタの本の挿し絵から)

|

こうすれば、いくらでもならべられて、強い電流がえられるのである。

こうしておいて、両端の塩水の中に指をつっこむと、電気のしびれが感じられるので、電気がおきていることがわかるのである。

7 ナポレオンと二人の学者 top

ボルタがこういう研究をしている間に、彼の国イタリアに不幸な時代が訪れた。

フランスの民衆によっておこされた自由と平等をもとめる革命は、いつのまにか外国を攻めしたがえて領土を拡げようとする動きにかわってしまい、ナポレオンの軍隊がイタリアに攻めこんできたのである。

ボローニャ大学の教授だったガルバーニは、フランス政府のいうことをきかなかったために、一七九五牛に教授をやめさせられて、兄弟のところに逃げ出したが生活は苦しくなり、一七九仁平十二月十四日、六十一歳で死んでしまった。

ボルタのいたパピアの大学も、このときとざされてしまったので、ポルタも一時、自分の故郷であるコモに避難して、その研究をつづけたのだった。

そして、一八〇〇年の三月二十日、彼は避難先のコモから、イギリスの王立学会の会長に長い手紙を書いた。

それは彼のこれまでの実験的な研究をまとめて発表したものだった。

この手紙をうけとった王立学会では、さっそく彼のいうとおりに電池をつくってみた。

そしてニコルソンと、カーライルの二人はその電池を使って、もうその年の五月二日には新しい発見をなしとげた。

彼らは電気で水を、酸素と水素とに分解するのに成功したのである。

そして、ボルタの手紙が六月二十六日に、王立学会の人々の前で読まれると、この電池の実験は、新しい科学研究の流行の問題となった。

イギリス人ばかりでなく、世界の科学者たちが皆、ボルタの電池の発見に注目した。

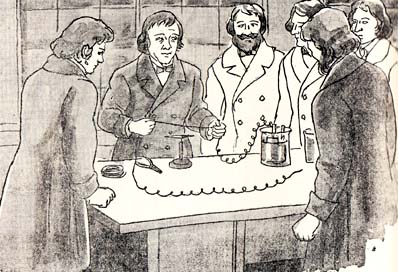

フランスのナポレオンは、一八〇〇年六月二日の戦争で、イタリアにたいして勝利をおさめると、すぐにボルタをパピア大学にかえらせ、フランスの科学者たちの前で、電池の実験をやってみせるよう彼をパリによんだ。

彼は最初はしぶっていたが、一八〇一年の九月、パリにゆくと、フランスの学者たちはまるでお祭りさわぎで、さきをあらそって彼をむかえた。

パリの科学アカデミーの会合には当時首相(主席執政官)だったナポレオンも出席してボルタの実験を見学し、彼に特別のメダルと賞金と、それに毎年六千フランの年金をあたえたほどだった。

その後、ナポレオンが皇帝のくらいにつくと、彼は、ボルタを上院議員にし、伯爵にして、彼の発見にむくいた。

ボルタはその後、ナポレオンの帝国がくずれたのち、一八二七年三月六日、八十二歳の一生を終った。 |

ナポレオンとフランスの科学者の前で実験をみせるボルタ

|

8 その後 top

ボルタの電池の発明によって、その後、たくさんの発明や発見が、あいついで生まれるようになった。

そのうち、まえにあげた水平その他の化合物の 電気分解と電気メッキは、ボルタの論文が発表されたその年のうちにてきた発見である。

電気が実生活に役立つ時代が始ったのだ。

電池そのものも、その後おおいに改良された。

ボルタの電池は、すぐに電圧がさがって実用に不便だったが、そのような欠点もだんだんと取り除かれ、一八六〇年には、フランスのプランテが、初めて実用的な蓄電池を発明した。

また乾電池(注)は、一八九一年(明治二十四年)に日本の屋井先蔵の発明したのが世界最初のものだといわれている。

(注=付録、特別読物3「乾電池」参照)

第八章 電磁石――エルステッドの空想 top

1 電気と磁石のかくれた関係

「おかしいなあ、やっぱりだめか! 砠石のやつ、まるでなんにもなかったようにびくとも動かないぞ。」

電気をたくさんおこして磁石の針のそばにもってゆく。すると、磁石は何か変化をおこすかもしれない。

――こんなことを考えて、これまでどんなにたくさんの抖学者たちが実験を繰返してみたことだろう。

ところが、実験はいつも失敗で、何度やってみても、磁石は電気の力をうけてもじっとして動かないように見えた。

電気の力と磁石の力とは大変にかよったところがある。

電気にはプラスとマイナスがあるが、磁石には北極と南極がある。 |

|

そしてどちらも同じ種類どうしでは反発しあうけれども、ちがう種類どうしでは引張りあう。

そしてどちらの力の大きさも距離の二乗に反比例する。

電気と磁石はこんな具合に大変よく似ているのである。

だから、想像力のたくましい科学者たちが、「きっと電気と磁石の間には深いつながりがあるにちがいない」と思って、さまざまな実験を工夫してみたのも当然のことである。

いまから百五十年ほど昔の、デンマークの科学者エルステッドもまた、こんなことを考え、こんな実験を何度もやらずにはいられない科学者だった。

実際、エルステッドは科学上のいろいろな実験や理論をもとにして、大きな空想をえがくのが、何よりも大好きだった。 「電気と磁石の力は、もとをただせば同じものなのじゃないかなあ。」彼はこう考えただけではなかった。

「自然界には、運動、熱、光、電気、磁石、化学結合など、いろいろな出来事があるけれども、これらもみな同じ一つの力が、いろいろ姿を加えて現れたものにすぎないんじゃないかなあ。」

――彼はこんなふうにも考えていたのである。

たとえば、ものが衝突したり、摩擦したりすると、熱が出たり光が出る。

そればかりでなく、電気がおきることだってある。

これはものの運動(のエネルギー)が姿をかえて熱や光や電気(のエネルギー)に変ったからではないだろうか。

また、石炭をもやして化学変化をおこして熱をださせ、蒸気機関のたすけをかりてものを動かす仕事をすることもできる。

黒い物に光をあてると、光がなくなるかわりに熱がおきる。

こう考えていくと、自然界にあるさまざまな物は、すべてお互いに関係があるように思えてくる。

2 コペンハーゲン大学でのこと top

エルステッドがボルタの電池の発見のことを知ったのは彼が大学を卒業してまもない頃だったが、彼もさっそく電池のいろいろな性質を調べていくうちに、電流についてもいろんな空想をめぐらしていった。

「電流が流れると、熱や光をだす。それから化合物を分解することもできる。

とすると、電気の流れは磁石にも力をおよぼすのじゃないかなあ。」

――彼の空想はまたまた電気と磁石の力の関係へと向っていった。

しかし、いろいろな空想をしても、それをいざ実験で確かめようとすると大変だ――

「この実験にはもっとたくさんの電池がいるだろうなあ。」

「それにわずかしか磁石は動かないだろうなあ。」

こんなことを考えると、エルステッドはすぐに実験をするのがおっくうになった。

この頃、彼は化学の実験にいそがしかったからでもある。

それからいつのまにか、十年近くもの年月がたった一八二〇年の春のことである。

「今日は電流と磁石のことについて講義と実験をやります。」

エルステッド教授は、いつものように教室に入ってくるなり話し始めた。

今日の学生は最上級生で、むずかしい最近の研究も講義されるのである。

机の上には大きな電池と針金や、磁石の針などがおかれていた。

「みなさん、磁石と電気とは、大変似たところがありますが、この二つの間には、おもしろい関係があることがしられています。 それは、雷が近くにおちると、羅針盤が狂うということです。雷は空中におこった電気の流れです。

としますと、……針金に電気を流して羅針盤のそばにおいても、何か変化がおこってもよさそうですね。 このことは、まだ誰も実験で確かめたこともないのですが、ちょうどよい機会ですから、いまここで実験してみましょう。」 |

エルステッドはこういいながら、電池に針金をつないで、実験の準備を始めた。

この針金の一部には、うんと細い白金線がつないである。

「この白金線をいれたのは、ここで電流がうんと熱や光をだすようにするためです。

電流がもっともたくさんの熱や光をだすところこそ、磁石にたいする作用ももっとも大きくなるにちがいないからです。

さて、実験をやります。電池が弱すぎてこの実験は失敗するかもしれませんが、まあ見ていてください。」 |

こういって白金線のところを磁石の針のそばにもっていって電流を流した。

すると……動いた! 磁石の針はまぎれもなく「ビクッ」と動いたのだ。

3 目だたぬ意外な発見 top

エルステッドの予想はあたった。確かに電気の流れは磁石に力を及ぼしたのだ。

しかし、この実験は学生たちにとってあまりおもしろいものとは思えなかった。

机の振動で、磁石の針が動いたと見まちがえるほど、ほんのすこししか動かなかったし、この発見の重要さが理解できなかったからである。

一方、エルステッド教授は、実験の成功によろこんだが、磁石の針の動き方が予想と違ってあまりにも不規則に見えたので、めんくらってしまった。

「針金に電流が流れると、電線が磁石をひきつけたり、反発したりするだろう。」

彼は、そんなふうに予想していたのだが、どうもそうはならないのである。

それに針金を磁石の針の上においたときと、下においたときとでは磁石の針の動く方向がちがう。

だから、エルステッド教授は手ばなしでぱよろこべなかった。

エルステッドは、これまで、この問題について発表された、たくさんの間違った実験の報告のことを思いおこした。

「もしかすると、この実験も何かの間違いかもしれない。」

彼はこんなふうに考えて、あまり自付がもてなかったので、あとでゆっくり実験するひまができるまで、くわしい研究をのばしてしまった。

三か月たったとき、彼はひまをつくって、もう一度学生たちの前でやった実験を繰返してみた。

そして彼は、やっとのことで、自分の発見に間違いがないこと、磁石の針は、これまで誰も考えたことのないような仕方で動くけれども、それには一つのきまりがあることを見つけた。

電線が灼熱していないときでも、磁気作用をするということもわかった。

4 ものすごい反響 top

エルステッドの発見は、彼自身が考えていたよりもはるかに重大な大発見だった。

フランスのパリでは、ジュネーブからかえってきたばかりのアラゴが、この発見を学会の人々のまえにくわしく報告したので、この実験はすぐに評判になった。

この報告をきいたアンペールは、ほかの仕事をほっぽりなげてこの実験を繰返し、一週間ののちにはもう、同じ学会の会合で新発見を報告した。

電流をとおしている針金は、互いに引張りあったり、反発しあったりするという発見をしたのである。

また、アラゴも、自分でもこの実験を繰返して同じ年のうちにもう一つの新発見を加えた。

電流のつうじてある銅線は、鉄粉を吸い付けることができるということを見つけたのだ。

電気の流れている針金は、それ自身が磁石であるということがわかったのである。

アラゴと同じ発見は、ドイツのゼーベックやイギリスのデービーもやっていた。

そして、アンペールは、磁石というのは鉄の中で小さくうずまいている電流だと考えてさしつかえない、ということを言い出した。

電気と磁石は深いつながりのあることが明らかにされたのである。

エルステッドの実験はアッというまに世界中の科学者たちに知られて、その年のうちにいくつもの大発見を生みだしたのである。 |

アンドレ・マリア・アンペール(1775~1836)。電流の大きさをはかるアンペアという単位はこの科学者の名前をとったものである。

|

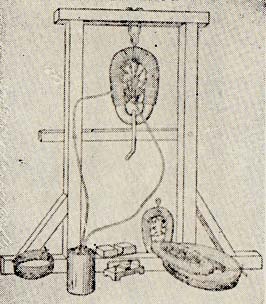

電流で磁石をつくることができることがわかると、つぎにはいろいろの工夫をして強い磁石をつくる方法を考えだす人々が現れた。

イギリスのスターシャンは一八二五年に軟鉄でできた棒を馬蹄形にまげてワニスをぬり、その上に裸の銅線を十八回かさねて巻いたものをつくって、この銅線に電流を流すと、この棒は四キログラムのものを結びつけた鉄の板をもちあげられることを皆の前でやってみせた。

しかしアメリカのヘンリーは、もっともっと強い電磁石を作ることができた。 ヘンリーはスターシャンの電磁石の欠点を見ぬいて、銅線を絹でまいて絶縁しておげば、ずっと強い磁石になることに気がついたのだ。

一八二九年には、ヘンリーはこうしてつくった電磁石で何と二百七十キログラム以上の重さの物を持ち上げることができた。

こうして改良に改良を加えられた電磁石は、その後、起重機や電信機などに広く使われるようになった。

エルステッドの空想から、授業中に生みだされた発見は、こうして思わぬ実用をもたらすこととなったのである。

いや、そればかりではない。

彼の研究は、電気と磁石の研究を一つにして電磁気学という新しい研究分野をひらき、モーターや発電機を生みだし、電気文明の時代を招くもととなったのである。 |

ヘンリーの作った電磁石

|

top

**************************************** |