|

****************************************

Index 磁石 電気実験 電気の利用 電化生活 付録

Ⅲ 電気の通信と動力への利用

第九章 電信――電信の発明を夢みた人々 top

1 電信の夢と困難

電気を使えば、遠く離れたところにもすばやく信号を伝えることができるのではないか、という考えは、電気の実験をやったことのある人々の間ではだいぶ昔から何度も何度も考えられたことだった。

――針金をはっておいて、一方から電流を流してやって、もう一方の端の人が、その電流がきたのに気づくようにすれば、またたくまにいろいろな信号を送ることができるはずだ。

――発明ずきの人々はいつもそんなことを考えていたのである。

しかし、どうやったら電流の流れてきたのを見つけることができるだろうか。 それが最初の問題だった。

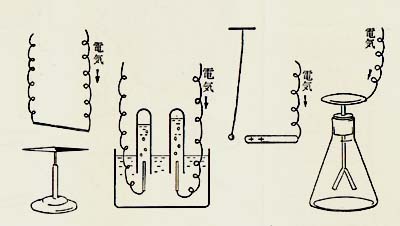

電池が発明されるよりまえの人たちは、検電器という電気のあるなしをしる装置を使ったり、送られてきた電気が、軽い木のしんを引張るような仕掛をつくることを考えた。

しかし、これは、とうてい実用にはならなかった。

電池が発明されると、発明家たちは、送られてきた電流で水を電気分解させ、出てくるアブクで信号をしる方法を工夫したが、これもうまくなかった。

つぎに電流に磁針を動かす性質のあることが発見されると、今度はこれを使って信号を伝えることが工夫された。

この頃になると、蒸気機関を使った工業がさかんになったので、商取引きのために、遠くの人たちとすばやく連絡をとることが、有利なことが多くなっていたし、またこの頃、発達した汽車を安全に運転するためにも、駅と駅をむすぶ早い通信が必要だった。 |

|

また戦争のときにはなおのこと、早い通信が必要になっていた。

電流が磁針を動かすということを利用して初めて電信機をつくったのは、ロシアのシリンダという人であった。

この人は、もと外交官であったが、当時ロシアはナポレオンの攻めいってくることを大変おそれていたときであったので、彼はロシア軍のために、何とか電信を発明したいものだと考えた。

彼の電信機は、一八二四年に、ロシア皇帝の前で初めて公開されたが、それは五本の針で信号を伝えるようにできていた。

それらの針は、電流が送られてくると、電流の向きによって右に動いたり左に動いたりした。

そこで、この五本の針の動き方を組合わせて、A、B、C……などの文字を表わすようにして、信号を送るようになっていたのである。

その後、ドイツではゲッチンゲン大学の有名な数学者のガウスと、物理学者のウェーバーが、一八三三年に、大学から天文台までの間に電信線をはって電信の実験をやった。

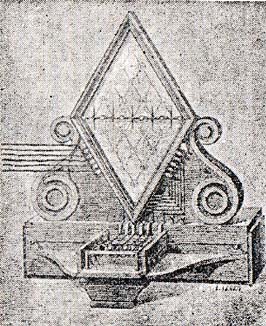

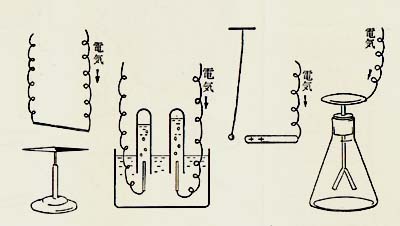

またイギリスでは物理学者のホイートストーンとクックが、一八三七年に図のような電信機を発明した。

これはシリングの電信機と同じように、五本の針からできていて、電信を送るときには、二つの針が同時に文字板の上の文字をさししめすようになっているので、便利であった。

しかし、これらの発明は、どれもこれも皆、構造が複雑で取扱いがやっかいだった。

第一、電線も何本もいるし、磁針の針の向く方向が次々と変っていくのを、間違いなく読みとるのだってよほど熟練しなければできないことだ。 |

フックとホイートストーンの電信機、

電磁石で三つのはりを同時にかたむけさせて

一つの文字をさすようにしてある。

|

2 モールス、電信の発明をこころざす top

ところが、アメリカで電信機の発明に取組んでいたモールスは、これらとはちがった原理で働く電信機のことを考えていた。

モールスは元々絵描きで、彼の書く肖像画は、かなり有名だったが、フトしたことから、電信機の発明を思いたつようになったのだった。

それは一八三二年、絵の調査旅行をおえて、フランスからアメリカヘ帰る船のなかでのことだった。

船の中では、乗客が退屈しのぎにいろいろな話を交していたか、ある日、モールスは、一人の医者から、パリで見てきたというおもしろい電気実験の話をきいて、すっかり感心してしまった。

その人は、フランスから小さい電磁石を買ってきていて実験を見せてくれた。

この人のいうところによると、電気というのは、どんな遠くにでもまたたくまにとどくという。この話をきいてモールスは、フトそれなら電気を使って信号を伝えることができるじゃないかと考えたのである。

モールスは、電気については、全くの素人(しろうと)だったから、自分の思いつきが世界で最初のものだと思いこんでしまった。 |

モールス(1791~1872)

すぐれた絵描きだったが、

電信の発明に成功した。

|

そして、船の中で、画帳にいろんな設計図を書きつけているうちに、この発明に全くとりつかれてしまったのである。

ニューヨークにつくと、彼は絵描きをやりながら、アレコレと電信のことを考えつづけていった。

アメリカでは、絵描きはあまりいい商売にならなかったので、その後、モールスは、ニューヨーク大学で絵を教えることになった。

幸い彼はここで電気を研究している科学者ゲールと知合うことができた。

モールスがとくに幸運だったのは、この大学の科学者ゲールをつうじて、アメリカーの電気学者ヘンリー(注)の知恵をかりることができたことだった。

(注=コイルの単位のヘンリーは彼の名前からきている)

ヘンリーぱ強力な電磁石を発明した人だが、彼はまた電信の研究もやっていた。

ヘンリーは、遠いところまで、電流を弱まらないようにして送る方法をなかば解決していた。

ヘンリーは、発明でもうけようということは、いっさい考えていない科学者だったので、モールスの話をきくと、親切に自分の研究したことを教えてくれた。

3 発明の要点 top

モールスは、ヘンリーの考えを取入れて、それをさらに改良し、電気の短い流れをそのまま いくらでも遠くまで送ることができるようなリレー(継電器)という装置を発明した。

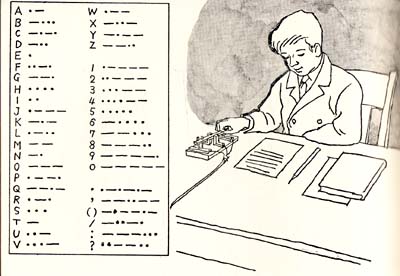

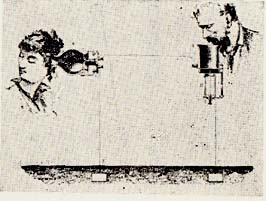

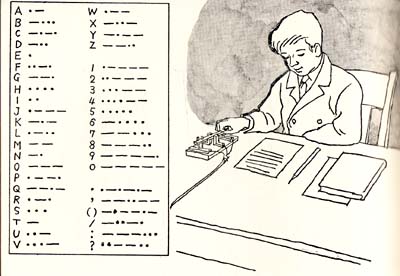

そして一八三八年には、ベールという人の協力によって、・(トン)と-(ツー)で信号を送る方法を考えだし、電信機をさらに改良することに成功した。

この二つの発明は、これまでの電信にないすばらしい発明だった。

モールスの電信機では、これまでの磁針のかわりに、電磁石がもちいられていた。

電信をうつと、受信器にまいてあるテープの上に、電磁石のはたらきで・とか、-とかいう記号が書かれるのである。

この記号がわかれば、あとは「・-はA」、「-・・・はB」、「・・・はC」「-・・はD」……という具合にして、送られてきた言葉をすぐ知ることができる。

しかも、彼は、自分の発明したリレーを使っていくらでも遠くへ信号を送ることができたのである。

しかし、モールスがここまで発明するまでの苦労は大変なものであった。

発明に夢中になれば、絵の仕事がそっちのけになって、その日にたべるパンを買うお金もなくて困るようなこともたびたびであった。

4 電信の威力をしめす top

発明が完成すると、彼はさっそく特許をとり、十六キロメートルほどの長さの電線をはって、大統領はじめ、議員や科学者などをたくさんよんで、自分の電信を実験してみせた。

電信を実用にするには、もっとたくさんの資金を政府から出してもらって、長い電線をひく必要があったからである。

しかし、議会は、彼の願いをきいてはくれなかった。

だから、発明が成功し、特許がとれても、彼の苦しい生活は、いっこうによくならなかった。

しかし、それから五年たち、ヘンリーなどの努力のおかけで、彼の電信機もやっと日の目を見るときがやってきた。

一八四二年に最後の試験のための費用として三万ドルが支出されたのである。

そしてボルチモアからワシントンまで、約六十キロメートルの間に電線がはられ、一八四四年五月二十四日、初めて電信がかわされた。

この電信の開通は、あまり人々の注意をひかなかったが、それから二日後、偶然のことからこの電信のことが、人々の間に一度にひろがった。

ちょうどその日、ボルチモアでは、民主党の大会が開かれていて、「副大統領の候補者にサイラス・ライト氏をおす」ときめた。

そしてこのことを代表がいそいでワシントンにいる本人に知らせることになった。

ところが、その代表が会場を出発するまえに、とんでもない知らせがはいった。

ワシントンのライトさんから、「候補者推薦を辞退する。」といってきたというのである。

大会の決議がいちはやく電信で送られ、ワシントンの電信員が、それをライトさんに伝えて、その返事をまた電信でうってよこしたのである。

大多数の人々は、その返事の早いのにびっくりし、その返事を信じようとはしなかった。

しかし、まもなく、それが本当のこととわかって、驚きあきれてしまった。

もちろん、モールスの電信機のことは、新聞などにデカデカと書きたてられ、パッと有名になった。

モールスには、その後、だんだんとむくいられる日がやってきた。

アメリカ政府は、あいかわらずこの特許を買いとってはくれなかったけれども、この発明に目をつけた金持たちが、資金をだしてくれたので、電信会社をつくり、しだいにその規模を拡げ、たくさんの利益をあげることに成功したのである。

はじめ、モールスは、電気について、全くのしろうとの絵描きにすぎなかった。

が、しかし彼は事業家としてすぐれた才能をもっていた。

彼はヘンリーやベールやゲールなどの他、おしみしない協力者たちの仕事を、たくみにまとめる才能をもっていて、それを実用的なものにしあげ、事業として成功させることができたのだ。

それが彼の一番大きな功績だったといってもよいだろう。

第十章 電話――

幸運だったろうあ学校教師ベル top

1 耳の形の送話器とバイオリン

一八六〇年のことである。

フィリップ・ライスはおもしろい話を本で読み、興奮するのをおさえることができなかった。

「人間の声は空気の振動によって伝わるものである。

だから、この振動を電流の強弱にかえて送り、その電流を今度は音になおせば、会話は遠くにまで伝えることができるだろう。」

その本にはこんな予想が書かれてあったのだ。

彼は自分でその装置を発明したくなって思わず興奮してしまったのである。 |

|

ライスはドイツのフランクフルトの郊外にある小さな工業学校の教師だった。

学資がなかったので、ゆきたかった工業大学にもゆけず、染料会社につとめたり、工作職人の年期奉公をしなければならなかったが、やっとのぞみがかなえられて、好きな学校の先生になれたのだった。

ライスは学校で生徒を教えるかたわら、いろいろな古道具を集めて、電流で音を伝える装置の発明にのりだした。

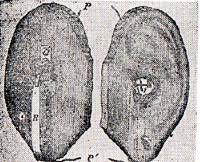

まず、ビール樽の栓をけずって人間の耳の形にした。

この形などはどうでもよいのだが、茶目っ気のあるライスは、「電気に音を聞かせるところだから、耳の形にしてやろう。」と考えたのだ。

この木のコマクにあたるところには、ブタの膀胱膜をはりつけた。 |

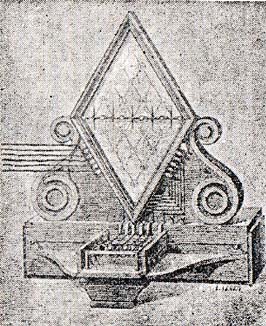

ライスの電話器

|

そしてその裏に、細い白金線を蝋で取付け、コマクのところで声をたすと、膜と一緒に白金線が振動するように工夫した。 この白金線はバネと接触するようにしてある。

そこで、白金線が振動するにつれて、バネとの接触が強まったり弱まったりする。すると、この部分に流れる電流の強さに変化がおこるようにしたのである。

音を電流の強弱にかえる装置を組み立てると、今度は、その電流の変化を音にかえる装置を考える番になった。

そこで、彼はぬいばりをもってきて、それに電線をまきつけて電磁石をこしらえ、これをバイオリンの上に取付けた。

雷流が流れてくると、その電流の強さにおうじて電磁石の強さが変る。

そして鉄の針が振動し、それがバイオリンに伝えられるようにしたのである。

こうして装置ができあがると、彼はさっそく、近所の子供たちを受話器のバイオリンのまわりへ集めた。

そして自分はとなりの部屋へいき、送話器の耳の前でバイオリンをひいた。

するとどうだろう。

受話器のバイオリンからは、あまりよい音ではないが、ともかく音楽らしいものが聞えてきたのである。

さあ、こうなると、これは町の大評判となった。

やんやともてはやされたので、ライスもうれしくなって、一八六一年の十月二十六日、フランクフルトの科学者の集りで、この装置の実演をやって見せることになった。

もちろん、彼の奇妙な道具は、そこでも皆に大変おもしろがられた。

しかし、見に来た抖学者たちの誰一人として、まじめにこれが実用になるものだとは思ってはくれなかった。

「おもしろいおもちゃができたものだ。」と感心するだけなのである。

がっかりしたライスは、その後、いろんなところに出かけて自分の発明を説明した。

そして、自分の発明した装置を改良して売りにだしてもみたが、それもほとんど売れなかった。

失望と貧乏にうちひしがれたライスのうえに、さらに不幸がかさなった。

結核という病気におかされた彼は、一八七四年一月、とうとう電話の実用になるのを見ることなく、さびしく死んでいったのである。 |

電話器のまえでバイオリンをひいて

実験するライス

|

2 つんぼに音を目で見せよう! top

電話器の最初の発明家がドイツでさびしくこの世を去ってから二年後の一八七六年、今度はアメリカで二人の電話の発明家が同時に名のりをあげた。

それはエリジャー・グレーと。アレキサンダー・ダラハム・ベルである。

グラハム・ベルは、生まれつきのアメリカ人ではなかった。

彼の父も祖父も、イギリスの有似な音声学者で、おしや、つんぼの子供に言葉を教えることに熱心な教育者であった。

グラハム・ベルもイギリスの大学を卒業したのだが、体が弱かったのでカナダにうつり、健康を回復してからアメリカにひっこしてきたのだ。

そして、彼もまた祖父の仕事をついで音声学を研究し、ボストン大学の音声生理学の教授となったり、自分で、ろうあ学校を経営した。

おしや、つんぼの人に言葉を教えるのは、なみたいていのことではない。ベルは考えた――。

「空気の震動を目に見えるようにしてやったらどうだろう。音の構造を図でしめせるような装置をつくってやったらきっと理解も早いだろうな。」というのだ。

こんなことを考えて研究をぱじめたベルは、やがて、電流を使って音を再現することを思いついた。

ところが、その研究をはじめると、今度はまたこんなことを考えだした。

「音が電気を使ってあらわせるなら、音を電線で伝えることもできないことはないだろう。」

――そうして、それからというもの、彼は電話の発明に取付かれてしまった。

彼はしあわせな発明家だった。二人の金持が、自分のつんぼの子供に言葉を教えてもらった恩にむくいるために、実験室を提供し、研究費までだしてくれた。

また、ペルには電気についての知識があまりなかったが、電気器具のすきな熟練工のワトスンがよい協力者になってくれた。

そしてアメリカ一の電気学者ヘンリーも、発明のむずかしさに自信を失いがちな彼を、親切にはげましてくれた。

ペルとワトスンは、何度も何度も機械をこわしては組み立て、組み立ててはやりなおして実験をつづけた。

そして、そのたびに彼らは希望をいだいたり、がっかりしたりを繰返してきた。

ところがある日、ふとしたことから、問題解決のいとぐちが発見された。

一八七五年の六月三日、暑い日のことだった。

ペルは、いつものように機械をなおしていたが、その時自分の目の前にある振動板が、突然かすかな音を立ててふるえたしたのに気がついたのである。

その振動板は、となりの部屋にいるワトスンの振動板と電線でつないである。

ペルは、ワトスンのところへとんでいった。

「きみ! いまどうしたんだ! 受話器がふるえだしたぞ!」ワトスンもびっくりした。

「え! そうですか。振動板が電磁石にくっついて中々はなれないので、指で振動板をはじいちまっただけですよ。」

――この偶然の出来事から、電磁石と振動板とをうまくかみあわせれば、音を電気にして伝えることができることがわかったのである。

その後も、二人は何度も改良に改良を加え、その翌年の初めには、とうとう人間の声を伝えることのできる電話器をつくることに成功した。

そして、さっそくワシントンの特許局に電話の特許を申し出ることになった。

ペルの代理人がワシントンの特許局をおとずれだのは、一八七六年の二月十五日の午後一時頃であった。 |

ベルの電話機

|

3 わずか一時間の差! top

だが、何ということだろう。

この日、同じ特許局に同じような電話の特許の申込みをした男が現れたのである。

それがエリジャー・グレーである。

グレーは、貧しい農民の子だったが、苦学して電気学を勉強して電話器を発明し、さっそく特許の申込みをしたのだが、それが偶然にもベルの特許申込みと同日だったというわけである。

さて、どちらに特許をあたえたらよいものだろうか。

一体どちらがさきに申込みをしたのだろうか。

それによって勝負がつけられることになったが、結局軍配は、ペルのほうにあがった。

受付係の証言で、ベルの方が一時間ほど申込みが早かったというのだ。

そしてわずか三日後に、ベルだけに特許があたえられることになった。

おさまらないのはグレーのほうである。 |

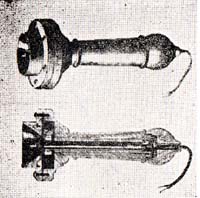

グレーの電話器

|

このときから、電話器の特許をめぐって、グレーの仲間とベルの仲間との間にはげしい争いが始ることになった。

しかしその後の宣伝や仕事の面でも、ベルのほうがグレーよりも一歩さきんじていた。

この年の六月、フィラデルフィアでアメリカ独立百年記念の大博覧会が開かれたが、ベルはその電話をこの博覧会に出品した。

そしてここでも、ベルにとって幸いな事件がおこった。

それは、六月二十五日の夕方のことであった。

この日は、博覧会の審査員が展示品を見てまわるというので、ベルは会場の隅におかれていた自分の電話器のそばで張切っていた。

ところが、審査員たちは、いつまでたってもまわってこない。

しびれをきらしていると、夕方の七時頃になってやっとまわってきたが、審査員たちも、もうすっかり疲れきっていた。

そしてベルの電話器などには見向きもせず、通り過ぎようとした、その時だった。

この日、来賓としてきていたブラジルのドン・ペドロ皇帝がベルの姿に目をつけた。

「いやあ、ペル先生ですね。おもしろいところで、またお目にかかれましたね。」

皇帝は少し前、ベルのろうあ学校を見学して、彼のろうあ教育に感心したばかりだったのである。

皇帝は、今度はベルにその展示品を実演して見せてほしいとたのんだ。

よろこんだベルは、ろくに説明もせずに、さっそくとなりのへやへ送話器をもっていって、そこから電話をつうじて皇帝に話しかけた。

部屋に残された皇帝は、何がおこるかとまっていたが、突然小さな装置から声が流れてきたので、すっかり驚いてしまった。

「おお、この機械は話をする!」

彼がおびえたような声で思わずさけんだので、その声をきいた審査員たちは、びっくりしてふり向いてひっかえしてきた。 こうして、長い間、会場の隅に見捨てられていた電話器は、たちまち人気を集め、会場の真中にもちだされて、さらに大評判になったのであった。

「これはきっと、電線の芯に、小さな穴があいているんだろう。」

――この発明の謎のわからない人の中には、こんなことをいう人もあった。

それからベルは、すぐに協力者たちと一緒に、ベル電話会社をつくって事業を始めた。事業は成功だった。

しかし、ペル電話会社は、その後もグレーの発明になやまされつづけた。

アメリカの電信を独占していた大会社のウェスタン・ユニオン会社が、グレーの発明を買いとり、それにエジソンの発明を加えて、ペル電話会社を相手に、さかんに競争を始めたのだ。

でもグレーのほうは、正式の特許をうけていないので、どうしても不利だった。

そして、一八七九年、ついに二つの会社は、互いに相談してとりきめ、それからのち、ウェスタン・ユニオン会社は、電話事業から手をひくかわりに、ベル電話会社は、それからは電信事業には手を拡げないことになって、喧嘩がおさまった。

ペル電話会社は、こうして、エジソンなどの発明も取入れて、アメリカの電話事業を独占し、発明家のベルは大きな利益をあげることができたのだった。 |

ニューヨーク、シカゴ間の通話をするベル

|

第十一章 蓄音機――

発明王エジソンの生い立ち top

1 なぜなぜ坊や

「ねえ、ママ! ガチョウはどうして卵の上に座ってるの?」

「それはね、暖めてやるためよ。」

「それじゃ、どうして暖めるの?」

「卵をかえすためなのよ。」

「かえすってなあに?」

「それはねえ、ガチョウの子供を卵のからの中からだしてやることよ。 ガチョウは、そうして生まれるのよ。」

「それじゃれえ、卵をあったかくしておいたらガチョウの子供が生まれてくるんだね。」

「ああ、そうよ。」 |

納屋でガチョウの卵や、にわとりの卵の上に、

辛抱づよくうずくまっている5才のエジソン

|

トマス・アルバ・エジソンは小さい時から、全くしつこくて、いたずら好きでやりきれない少年だった。

誰かれの見さかいもなく、こんな具合に「ねえ、どうしてなの?」とか、「それ、本当?」などと、はてしなく質問をあびせかける。

そしてコソコソと出かけていっては、いたずらをしでかしたりする。

この日も、まだ五、六才のアルバ少年は、ガチョウと卵の質問をお母さんにあびせかけると、いつのまにかどこかへ姿をけしてしまった。

「さあ、アルバはとこへいってしまったんでしょう?」

あまりいつまでもかえってこないので、家中みんなであちこちをさがし始めた。

そして、とうとう見つけだしだのは、お父さんであった。となりの家の納屋にいたのだ。

「アルバ! 一体そんなところでなにをしているんだ!

みんなが心配してるのがわからないのか!」

お父さんがこういって納屋の中をのでいても、アルバはじっとして動こうとも しなかった。

彼は納屋の中に巣をこしらえて、その中にガチョウやニワトリの卵をいっぱいいれていた。

その上に辛抱づよくうずくまっていたのである。

「こいつは、全くバカやろうだよ。」

威勢のいいお父さんは、いつも息子のことを腹だたしく思うのだった。

しかし、お母さんはすこしちがっていた。

しばらくの間、学校の先生もやったことのあるお母さんは、学問ずきの人で、息子の変った性質をよくのみこんでいた。

そしてみんながいやがる質問にも、お母さんだけは、辛抱づよく答えてくれるのだった。

2 小学校を三ヵ月でやめる top

トマス・アルバ・エジソンは、四人兄弟の末っ子で、アメリカの北端にあるミランという町で生まれた。

お父さんは製材所をやっていたが、アルバの少年時代には、商売がだんだんふるわなくなっていたので、家は貧乏だった。

彼の七才のとき、お父さんは、とうとうポート・ヒューロンという町に引越して、新しい仕事を始めることになった。

しかしそれでも、生活は苦しくなるばかりだった。

新しい土地にうつると、トマス・アルバ少年も小学校にかようことになった。

ところが、学校というところは、腕白小僧のエジソンにとって、だいぶかってが違っていた。

学校ではいつも、たたきこむようにして、算数や読み書きを教えられる。

エジソンはそんな勉強が大きらいで、いつもびりだった。

そのくせ彼は、いつも先生をこまらせるような質問を次々に発するので、そのたびに先生はいやな顔をした。

ある日のこと、

「先生、川の水はどうして高いほうに流れないんですか。」

エジソンはこんなことを先生に質問した。

ところが、先生は、それに答えようともせずにつぶやいた。――

「きみは低能じゃないか。」

これをきいたエジソンは、プンプンおこって教室から飛び出し、家へかえってしまった。

「もうあんな学校なんかへいくもんか。」

彼はお母さんにうったえたところ、お母さんはすぐに彼を理解してくれた。

こうして学校へいき初めてから、三ヵ月ほどしがならないのに、エジソンは、学校をやめることになった。

それにお父さんは、ランソンを学校にやるお金にも困っていたのである。

お母さんは朝、仕事をおえると、アルバに読み書きや算数を教えた。

そうして、毎日教えているうちに、アルバが科学に非常に興味をもっていることをしって、『科学の学校』という本を買ってきてやった。

この本には、家でできるいろいろな科学の実験が図で説明されていた。

エジソン少年は、夢中でこの本を読み、本に出てくる実験を一つのこらずやってみた。

それからというもの、彼は、実験気違いのようになった。化学の本を読むと、ありとあらゆる化学薬品を集めてきて、瓶にいれ、自分のへやの棚にならべておいた。

瓶には全部、「毒薬」という字を書いた紙をはっておいた。

誰かがいたずらして、危険なことがおこらないためである。

3 新聞売り子から電信手へ top

エジソンが十二才になったとき、彼の町に大事件がおこった。

この町にもとうとう鉄道かひかれて、汽車がとおるようになったのだ。

この時、エジソンは列車の中の新聞売りを募集していることをしって、応募した。

家はまずしかったし、早く独立した仕事をしてみたかったのだ。

「新聞はいかが? サンドイッチにピーナッツはいかが?」

十二才のエジソンは、からだより大きいくらいのカゴをかついで、元気に商売を始めた。

商売をやりながらも、エジソンはいろいろな勉強をした。

彼は、列車の中にいつも広く空いているところがあるのを見つけると、そこへ自分の家にある実験道具を運びこんだ。

さいわい、理解のある車掌さんが、こっそりこれをゆるしてくれたので、彼は列車が長い間とまっているときには、いつでも実験できるようになった。――

しかし、この実験はあまり長つづきしなかった。

ある時、実験に失敗して火事をだしてしまい、列車から実験道具をおろさなければならなかったからである。

十三才のころ、エジソンに不幸なことがおこった。

彼はある日、ふと自分の耳がよくきこえなくなったのに気がついたのだ。

小さいときの病気がもとで、ほとんど人の声がきこえなくなってしまったのだ。

しかし、このくらいの不幸にへこたれるようなエジソンではなかった。彼は、

「耳がきこえないということは、ほかのことに気をうばわれないから大変都合がよい。」

とか何とかいって、なおいっそう勉強をつづけていった。

こうしてすごしているうちに、エジソンはふとしたことから一つの小さな幸運にめぐりあわせた。

ある時、汽車にひかれそうになった子供を助けたことがあった。

ところがその子の親だった駅長さんが、お礼に電信を教えてくれることになったのである。

エジソンは耳が悪くて人の話はほとんどきこえないが、電信機の音ならきくことができた。

だから電信をいじっていれば、いろいろなニュースを耳をとおしてきくことができてたのだった。

エジソンは、こうして十七才のときに故郷のポート・ヒューロンの町の向こう岸にあるカナダの駅の電信手になることができた。

つとめは、午後七時から午前七時までの夜のあいただったが、これは昼間勉強するのに都合がよかった。

それに昼間より夜のほうが給料がよいのだ。

その頃、この鉄道会社では、夜の仕事がおろそかにされないよう、一定の時間ごとに本部に電信を打つきまりになっていた。

これまで、いく人かの人たちが居眠りをしていて、信号を打つのを忘れて、勤めを辞めさせられたものだが、エジソンの信号はいつも正確だった。

ある日のこと、本部の人がエジソンから信号をうけたすぐあとに、エジソンのところに電信を打ってきた。

ところが何度よんでもよんでも返事がない。

ところが、きまった時間になると、かならず信号をうってくる。

そこで、監督係がふしぎに思って、現場をたずねてみることにだった。

すると、何ということだ。この新入りの電信手は、机にもたれてウトウトと眠っているではないか。

――彼は目ざまし時計のように、きまった時間ごとに信号を打つ仕掛を発明してたのである。

昼間は勉強にいそがしくて、眠るひまがないので、真夜中すぎになって列車がほとんど動かなくなると、彼はこの自動機械に信号を打たせておいて、自分は居眠りすることにしていたのである。

こんなぐおいで、彼のつとめは、いつも長つづきしなかった。

電信をうけているときでも、何かうまい機械をつくる考えがうかぶと、相手に信号を打つのをやすんでもらって、ノートに書きつけるなどということもあった。

彼は、退屈な仕事をしなくてもすむようにしたり、仕事を早くすることのできる機械の発明にこり始めいたのである。

4 発明専門家となる top

エジソンは、こうしていろいろな発明の考えを練りながら、アメリカの各地をアチコチと移り歩いた。

そして二十一才(一八六八年、明治元年)のとき、ボストン市にやってきた。

アメリカの大都市ボストンには発明家もたくさんおり、機械を売っている家もそろっていて、田舎者のエジソンの勉強にはもってこいだった。

エジソンはここで、初めて自分の発明に特許をとった。

そしてまもなく電信手のつとめもやめて、専門の発明家となることになった。

しかし、彼のはじめの発明――「電気投票記録機」も「相場表示機」も、もうけにはならなかった。

「二重電信機」の発明は、失敗して、たくさんの借金をせおってしまった。

「ニューヨークヘいってもう一度やりなおそう。」

初めての発明の失敗にがっかりしたエジソンはアメリカの大都会ニューヨークに出ることになった。

ニューヨークでは幸運だった。

彼はここで、「金相場表示機」会社につとめている友だちのところに世話になって仕事をはじめ、電信機を改造したようなさまざまな機械を発明した。

これらの発明は大成功だった。

この頃、金(きん)の値段の上り下がりがはげしくて、いち早く金の値段をしることが、非常なもうけになったので、金の値段を早くしらせる「金相場表示機」の改良や発明はすごくもとめられていたのである。

ある日のこと、会社の社長がいった。

「エジソン君! きみの発明の権利をゆずつてもらいたいのだが、いくらならいいかね。」

エジソンはこの時、五千ドルなら売ってもいいと考えた。

しかし、そんなことをいったら、三千ドルに値切られるかもしれない。

そこで、「社長はいくらなら買いますか。」と訊ねてみた。

すると社長はちょっと考えていたが、「四万ドルならどうたね。」と答えた。

エジソンは、これをきいて、フラフラとたってしまった。

そんな大金のことは考えてもみなかったからだ。

とにかく、エジソンはこうして莫大なお金を手にしたので、そのお金で自分の工場をたて、自分の発明した機械をつくったり、新しい発明にうちこむことになった。

そして、ここからたくさんの発明が次々と生まれた。

電信機の改良が中心で「自動印刷電信機」や「四重電信機」から「エジソン式電気ペン」の発明なども生まれた。

5 メンロ・パークの魔術師 top

一八七六年の舂、エジソンはニーヨークから四十キロメートル離れた田舎にうつることにきめた。

そこは、メンロ・パークといって、わずか十軒ほどの家しかない、さびしい部落だった。

しずかな郊外に研究所をたてて、たくさんの助手を使って、発明に全力をあげることにきめたのである。

エジソンはくらしは質素だったが、研究には大変贅沢で、もち金全部をはたいて、この研究所のために、値段の高い最新式の機械をいっぱいそろえた。

「ここでは、小さな発明なら十日ごとに一つぐらい、大きな発明でも半年に一つぐらいずつやってみせるぞ。」 ――エジソンは、はじめから、こんなことをいうくらい新しい“発明工場”の仕事に自信をもっていた。

彼がメンロ・パークに移るとまもなく、ベルが電話を発明した。

そこで、エジソンもいそいで電話の改良の研究を始めた。

耳の悪い彼は音響器に歯をあてて、その振動が頭の骨を伝わっていくのを感じとった。 そしてまもなく彼は、ペルの電話とはちがう原理ではたらく電話器を発明するのに成功した。 |

トーマス・アルバ・エジソン

(1847~1931)は、発明王の名にふさわしく、特許をとった奄のだけでも

千をこえる発明をしました。

|

ベルの電話は大変音も小さく、あまり遠いところまでとどかなかったが、エジソンのは、いくら遠いところでも大声でしゃべるようによくきこえるのがすぐれた点だった。

電話の研究をしているうちに、エジソンは、おもしろいことを見つけた。

パラフィン紙に音の振動をきざみつけると、話し声が貯蔵できることを見つけたのだ。

そこで、電話の研究がおわると、今度は、「話す機械」の発明にのりだした。

一八七七年の十二月六日のことである。

「こんな簡単なものが話す機械だなんて、本当かなあ。

今度は親方も失敗だろうな。」

助手のクルーシーはこんなことを考えながら、エジソンの設計どおりにつくった機械をもってきた。

機械を受取ると、エジソンは円筒の軸のハンドルをまわしながら、小さな振動板にむかって大声で歌った。

「メリちゃんのひつじ、メイメイひつじ、メリちゃんのひつじはまっしろだ。……」と歌いだした。

それから、すこし機械の配置をかえで、またハンドルをまわしだした。

すると、何ということだ。

機械のなかから、エジソン親方の特徴のある声で、「メリちゃんのひつじ」の歌がきこえてきたのだ。 |

エジソンの発明した蓄音機

|

クルーシーはじめ、周りの助手たちは、みんな、まっ青になって驚いてしまった。

助手たちだけではない。エジソンその人も全く驚いてしまった。

実験がこんな簡単に成功することなど、そんなにないからである。

それからというもの、エジソンは町の人気者になってしまった。

たくさんの人たちがメンロ・パークの田舎までおしよせてきた。

そしてエジソンは「メンロ・パークの魔術師」とよばれるようになった。

新聞には、エジソンの生い立ちや、彼のたくさんの発明についての話がのった。

世界中の人たちは、みんなエジソンに負けないように頑張ろうと考えるようになったのだ。

(エジソンについては、“13章電灯”のところもみてください)

第十二章 モーターと発電機――

真理をかぎつけた男ファラディ

top

1 製本屋の奉公人

マイケル・ファラディ(注)は、一七九一年の九月二十二日に、イギリスの首都ロンドンの郊外に生まれた。

(注=コンデンサの容量の単位のファラディは彼の名前に由来する)

お父さんのジェームズは、無学なまずしい鍛冶屋で、そのうえ体が弱くて、思うように働けなかった。 だから四人兄弟の三番めに生まれたマイケル朮学校にもゆけず、小さいときから働きに出なければならなかった。

ファラディは十二才のとき、ロンドンの本屋さんに見習奉公にゆくことになった。

主人はリボーという人で、この店では本や文房具を売るほかに新聞を配達したり、本をきれいにとじあわせる製本の仕事をしていた。 |

イギリス王立研究所のファラディ。彼は世界一実験がうまかった。

彼の著書「ローソクの科学」は科学の入門書として有名。

|

ファラディは一年間この店で新聞を配達したり、おつかいにいったり、大変よく働いたので、つぎの年からは、正式にやとってもらえるようになった。

七年間この店で働いて本をきれいにとじる製本の仕事をおぼえ、一人立ちの職人にしてもらうことになったのである。

頭のよいファラディは、仕事を早くおぼえてしまうと、そのうちに店にある本を読かのが大好きになった。

小説もおもしろかったが、特にすきになっだのは、化学や電気の話だった。

たのまれた本を手ばやく製本してしまうと、こっそり中身をみて、夢中でノートに書き写す。

そして、おこづかいで買い集めた道具でもって、いろいろの実験をしてみるのである。

「マイケル、おまえはそんなむずかしい本がわかるのかね。」

ファラディは、こっそり本を読んでいるところを、主人のリボーにみつかって「ドキリ」とすることがあった。

しかし、リボー親方はけっしてガミガミ叱ることはなかった。

「いいんだよ、仕事さえちゃんとやってくれれば。ためになるものなら、うんと勉強するといいよ。」

ものわかりのいいリボー親方は、いつもこんな調子だったので、ファラディは、学校へゆかないのに、いろんなことを知ることができた。

そんなある日、ファラディは町を歩いているとき、ふとこんなポスターを見つけた。

《科学の実験と講義》 タタム講師

聴講料は一回につき一ンリング

場所は…………………… |

「一回一シリングはらえば、科学の講義をだれでも、きくことができるんだな。」

こう思ったファラディは、とたんにうきうきした気分になった。

しかし、一回一シリング(いまの日本のお金なら二百円ぐらいにあたるだろう)というお金も、ファラディにとっては大金だ。

彼はさっそくお父さんに相談して、すこしお金をだしてもらい、喜びいさんで科学の講義にでかけた。

ファラディは、生まれて初めてきく講義に全身をうちこんだ。

講義をきいてかえってくると、それをきれいにノートに書いて、自分で製本しておくのである。

ファラディにとって、もっとすばらしかったことは、この講義に出て初めて、自分と同じように科学の大好きな友だちをつくることができたことだ。

彼はひまさえあると友だちとあって議論をたたかわせ、実験を一緒にやったりするようになった。

2 王立研究所 top

そんなときに、またまたファラディにとって、すばらしい事件がおこった。

主人のリボー親方と知合いの人が、王立研究所の講演会の入場券をくれたからである。リボー親方は奉公人のファラディが勉強ずきなのを自慢して、知合いの人に話したところ、その人が

「そんなにすきなら、きみにこの券をあげよう」といって、ファラディに聴講券をくれたのである。 王立研究所は、

①“機械にかんする役にたつ新発明の知識をひろめ”

、②“日常生活に科学を役だたせるために”、

③“順序だった科学の講義と実験をおこなう”

ことを目的として、一八〇〇年にできたばかりの研究所である。

ファラディが入場券をもって、王立研究所の講義をききにいったときには、有名な化学者のデービー(注)が化学の講師であった。(注=13章でアーク灯の実験、参照)

デービーは、まずしい家に生まれた科学者だったが、「笑気」というガスを発見して、一度に有名になり、この頃は電気分解の実験で、ナトリウムや塩素などを発見して、イギリス一の科学者としてその名がしれわたっていた。 |

マイケル・ファラデー(1791~1867)は、電磁石を使って

多くの大発見をしとげた

|

それに、彼は講義が大変うまくて、いつも講堂は満員になるありさまだった。

ファラディは、そのすばらしい講義に。四回もつづけて、出席することができた。

ファラディはかえってくるとさっそく、前と同じようにノートをていねいに書きなおし、図などもきれいに書きだして製本し、繰返し繰返し読んで楽しんでいた。

それからまもなく、ファラディは、リボーの家の七年おいた年期奉公をおえた。

二十一才になったファラディは、いよいよリボーの家の住込みもやめ、一人立ちの製本職人として働くことになって、ド・ラ・ロッシュという人の製本屋につとめることになった。

けれども、今度の親方は、リボーのように理解のある人ではなかった。

「職人はな、製本さえちゃんとやればいいんだ。本の中身なんか見ないで、さっさと仕事をしろ。」

ファラディがすこしでも本の中身を読もうとすると、親方はどなりつけるのである。

「これじゃ、科学の勉強なんかできやしない。そうかといって、仕事をやめれば、その日のくらしにもこまるしなあ。科学というのは、金持じゃなければできないのかなあ。」

彼はいつもこんなことを考えるようになったが、最後にリボーのところに相談にいった。

そして、とうとう王立研究所のデービーに、手紙をだすことにした。

ファラディは、自分がどんなに熱心に科学を勉強しているかという証拠になるように、デービーの講義をきいたときのノートを一緒にそえて送ることにした。

「いきなりこんな手紙をだしたって、返事はこないかもしれないな。」

ファラディはなかばあからめるように、自分にいいかがせながらも、心のそこでぱ期待して、返事をまっていた。

ところがどうだろう。だいぶたってからデービー先生から返事がきたのである。

特にデービー先生は、自分の講義をきれいにノートに書いて製本してくれたファラディに感心して、やがて彼を助手にやとってくれることになった。

ファラディは、こうしてやっと製本の仕事のかわりに、実験の仕事をやって、くらしていけるようになった。

給料は前よりズッと悪い。しかし、好きな科学を勉強するのだから、贅沢はいえないと思ったのだ。

科学者の卵になったファラディは、はじめのうちはデービーの手伝いばかりをやっていたが、しばらくすると自分で独立の研究をやれるようになった。

3 磁石の回りに電線が…… top

一八二〇年になった。エルステッドの電流の磁気作用の発見のしらせは、ここイギリスにも伝わった。

このしらせをきくと、デービー教授け、ほかの研究をしばらくやめて、さっそく同じ実験を、繰返してみた。

それからまもなく、王立研究所にめすらしいお客さんが現れた。

「電線と磁石とをうまく配置すれば、磁石の回りに電線を回すこともできるのじゃないかと考えましてね。」

もうだいぶ年老いたウォラストン博士はデー・ビーにこういって、一緒に実験してみないかと、もちかけたのである。

この人はかわった人で、他人とのつきあいもせず、研究室にとじこもったきりだったのだが、エルステッドの実験をきくと、じっとしていられなくなって、設備のととのっている王立研究所まで、わざわざでかけてきたのである。

しかし、この実験は失敗だった。 |

王立研究所の実験室で仕事をしているファラデー教授

|

ファラディはちょうどその場にいあわせなかったが、あとでそのことをきくと、

「それはおもしろい実験だなあ、僕もやってみよう。」と思った。

そして彼はさっそく、小さい磁石を電気の通っている針金のそばにおくと、どういう力をうけるか、くわしく調べてみた。、

すると磁石はいつも針金の回りに円をえがいて、動かされようとしていることがわかった。

こうして下調べがすむと、彼は自信をもって実験にとりかかった。

針金が回りやすいようにするため、いろいろ工夫したすえ、うまい装置を組み立てた。

水銀をいれたコップのなかに磁石を立て、その回りに針金が、水銀にせっしながら、自由に回れるようにしたのだ。

こうして針金に電流をとおしたら見事! 針金は磁石の回りにいくらでも、回りつづけた。

それからすぐ彼は、これと反対に、針金の回りに磁石を回す実験にも成功した。

それは一八二一年の九月三日から三日間にわたる実験の成果だった。

これぱ実に簡単なものだけれども、モーターのひな形だった。

もちろんこれは、すぐに工場などの機械を動かすのに使うことはできない。

けれども、そのような機特かつくれることが確かになったのだ。

しかしファラディは、実用的なモーターをつくる研究にはすすまなかった。

彼は直接産業に役だつ仕事をすれば、うんともうかるということをしっていた。

しかし、そんな金もうげの仕事をするよりも、すぎた科学の研究をしたほうが、ズッとよいと思ったのだ。

彼は実用的なモーターをつくる研究をするかわりに、電気と磁気の関係について、もっと深い関係をさぐろうと考えていた。

4 夢を大事に! top

「電気の力(エネルギー)が、磁石を動かす力(エネルギー)に換えるとすると、その反対に、磁石の力で電気を動かして、電流をつくることができるのではないだろうか。」

ファラディは、エルステッドと同じように、こんな空想をめぐらしていた。

彼はそれから、忙しいいろいろな仕事の合間をみては、磁石で電流をとりだす実験をいろいろと工夫した。

彼がどんな実験をやったかということは、彼の日記を見るとよくわかる。

几帳面なファラディは、その日にやった実験は、失敗したものでもなんでも、実にまめに、日記に書きつけて、おいのである。

一八二四年一月二十八日の日記には、こんなことが書いてある。

「電流の通っている針金に、強い磁石を近づけたら、針金のほかの部分に、何かおこるかと思ったが、それは全く認められなかった。

電池には、十センチメートル四方の金属板を三十対(つい)使い、電線には、普通の太さの銅線の長いのや、短いのを使ったり、ごく細い銀の針金を使い、検流計に取付けたのだが。……

また、針金をラセン形などにして、その中へ磁石をいれてみたが、その針金の中に電流がおこるのは、見られなかった。

この時使った磁石は、鉄の針金の近くにもっていくと、針金がまがるくらい、強いものだったけれども……。」 |

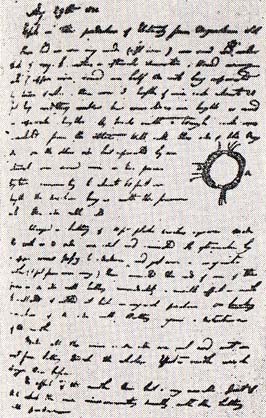

一八二五年の十一月二十八日の日記にも、

「ボルタの電池を針金でつないで、もう一つの針金に電流をよびおこす実験」のことが書いてある。

しかし、日記の最後のところには、

「どんなにしても針金には、電気がよびおこされなかった。」と書いてある。 |

ファラデーが電磁誘導を発見した日に書いた日記

電磁誘導=電流と磁界は一体

|

5 ついに成功! top

しかし、こんなことであきらめのつくファラディではなかった。

ファラディは、一八三一年の八月二十九日にも、また新しい装置を考えてためしてみることにした。

直径十五センチメートルほどの輪をつくって、それにふた組の針金をまきつけ、一方を電流計につないだ。

「こうやって、もう一方の電線に電流を通すと、鉄の輪は強い電磁石になるから、今度こそ、もう一方の針金に電流が流れるのをみつけられるかもしれないぞ。」

彼はこう思って、一方の針金を電池につなぎながら、電流計のほうに目をやった。

「しめた!」電流計の針は動いたのだ。

しかし、それは一瞬間であった。針はもうとまっている。

「へんだなあ」彼は半分がっかりして、針金を電池からはなそうとした。

すると、どうだろう。また電流計の針がピクリと動くではないか。

「これはおかしいぞ。」

「針をつないだり、離したりするときに机がゆれて、電流計の針がゆれるわけでもなさそうだし。」

そう思ったファラディは、針金を電池につけたり、離したりしてみた。すると、どうだ。

針金を電池につけたり、離したりした瞬間だけ、電流計のはりが動くではないか。

「ハハッ、電気を流したり、きったりしたときだけ、電流がおきるんだな。」

彼はやっと気がついた。

強い磁石が電流をよびおこすのではなくて、磁石の強さが終る(変る)ときにだけ、電流がおこるのがわかったのである。

考えてみれば、七年ほどまえにやった実験でも、よかったわけだ。

しかしそのときは、針金をまいてバネのようにしたコイルの中に磁石をいれておいただけで、電流がおこるかどうかみたのではなかったわけだ。

磁石を入たり、出したりするその瞬間にだけ、電流が流れるのを見落としていたのだ。

ファラディは実験が成功すると、そんなことを思い返してみて、十月十言日に同じ実験をやりなおしてみた。

確かに彼の考えたとおりであった。

6 あっけない電流と発電機 top

電磁石の強さをかえたり、磁石を動かしたりすると、その近くの針金の中に電流をおこすことができる。

――これがファラディの新しい発見だったが、ファラディは、予想がはずれてすこしがっかりしたところもあった。

磁石の強さを変えたときだけ、電流が流れるのでは、あまりにもあっけないからである。

そこで、ファラディは、実験をさらにつづけた。

そして、同じ年の十月二十八日には、電気をつづけざまにとる方法の発明にまでこぎつけた。

まず、磁石の二つの極のあいだで、真鍮の芯棒をつけた銅の円板を、回転させるようにする。

そして、その円板のふちに、一本の銅線の両端を適当な間隔だけはなして、接触させるようにした。

こうして円板を回転させると、この銅線の中にはつづけさまに電流が流れるのが、確かめられたのである。

これは世界最初の発電機だった。

この原理を使えば、水車などを使って、いくらでも電気をおこすことができるのだ。

もちろん、ファラディの発電機も、彼のモーターと同じように、そのままで実用になるものではなかった。

しかし、彼は発明家たちに実用的な発電機と、モーターの作り方の原理を、教えたのである。

ファラディの基礎的な研究は、すこし回り道であったが、実はモーターの実用化にとっても、もっとも大切な回り道であったわげである。

top

**************************************** |